monde mort femme france art peinture pensées peinture

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Images pieuses( Tous les Saints) (384)

· Cartes humour (divers) (499)

· Bébés droles (473)

· Peintres et peintures divers (1) (500)

· Peintres et peintures divers (501)

· Images pieuses, icones( la vierge Marie) (420)

· Belles illusts -gifs et images de Noël (1083)

· Enfants en noir et blanc (364)

· Illustrations - Contes et fables divers (412)

· Nature et paysages insolites (390)

yanitza

Par Anonyme, le 20.01.2026

cty. ggggg

Par Anonyme, le 13.12.2025

ellelle

Par Anonyme, le 09.12.2025

7u5uu5uu

Par Anonyme, le 27.11.2025

j'aime

Par Anonyme, le 30.09.2025

· Poésies de Noël- Le sapin de Noël

· Gif et image de chat

· Poèmes de la Saint Valentin

· Poésie -Le bonhomme de neige

· Poémes(Le paradis des mamans )

· Lady DIANA

· Carte humour de chasseur

· Alice au pays des Merveilles (Disney)

· La Belle au Bois Dormant (Disney)

· Peintre célèbre -Claude Monet

· Contes de Grimm - Boucles d'Or et les trois ours

· Peintre célèbre -Claude Monet

· Peintre célèbre -Claude Monet

· Conte de Perrault - Le petit Poucet

· Lady DIANA

Statistiques

Date de création : 13.04.2009

Dernière mise à jour :

15.10.2017

124619 articles

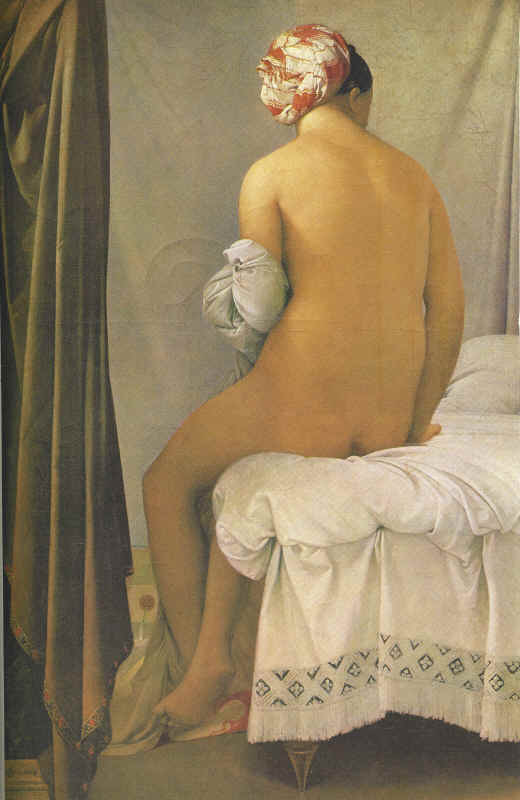

Peintre célèbre- Jean Auguste Dominique Ingres

Jean Auguste Dominique Ingres

La Grande Baigneuse ou Baigneuse de Valpinçon - 1808

C'est en 1801, à 21 ans, que Jean-Auguste-Dominique Ingres gagne le Grand prix de Rome. Mais à cause du mauvais état des finances de l’Etat, il ne peut se rendre dans la Ville éternelle que six ans plus tard.

A la fin de la première année de son séjour romain, il envoie à Paris La Baigneuse – dite La Baigneuse de Valpinçon, du nom d’un ancien possesseur –. Rappelons que les pensionnaires de l’Académie de France, pour quatre ans à Rome, sont obligés d’envoyer régulièrement une œuvre à Paris pour que l’Académie juge des progrès, tant techniques que thématiques, faits au contact des œuvres immortelles de l’Antiquité et de la Renaissance, en ayant bien soin d’éviter celles du Moyen-Age.

Dès ce premier envoi, Ingres fait preuve d’une certaine liberté de ton. Il abandonne pour un temps les thèmes majestueux issus de la mythologie (tel le tableau qui lui a permis de gagner le Grand Prix : Achille recevant les Ambassadeurs d’Agamemnon), pour montrer un simple nu féminin dans l’intérieur suave d’un bain.

Il est bien ici question de sensualité. Même si le modèle a prudemment tourné le dos au spectateur, tout semble pourtant inviter celui-ci à s'approcher : avant tout, le grand rideau vert sur la gauche, qui paraît venir de dévoiler le corps dans sa plus stricte intimité ; mais aussi la pose nonchalante du modèle qui semble perdu dans ses pensées profondes (une introversion que l'on se plaît à croire due aux vapeurs moelleuses du bain) et surtout la chair dorée et satinée offerte au regard qui se réjouit de glisser sur cette nuque et cette épaule chaudes, puis entre les deux omoplates jusqu'au bassin potelé et le long de la jambe vers le doux petit pied auprès duquel on découvre la mule rouge. Et ensuite remonter par le même sillon pour pouvoir descendre cette fois-ci le long de ce merveilleux bras jusqu'à la main, dont on n'aperçoit que le petit doigt, négligemment posée sur le divan, lui-même incitation à la paresse la plus exquise...

On pourra s’étonner qu’Ingres choisisse ce thème pour son premier envoi. En effet, il ne fait aucune références (ou très peu) à l’Antique, époque bénite entre toutes, au cours de laquelle le nu majestueux pouvait se montrer sans sous-entendu grivoix. Avec cette Baigneuse, il apparaît tout d’abord que l’artiste tente de défier les juges de l’Académie et surtout son maître, le grand David. Celui-ci règne alors incontestablement sur les arts français. Durant la Révolution il a repris en main le monde de l’art après les « égarements » sensuels de la peinture au XVIIIe siècle, signes d’une société, la noblesse de l’Ancien Régime, en pleine décadence.

Le jeune Ingres, en qui de nombreux espoirs sont misés (on est pas impunément premier Grand Prix de Rome), oserait-il renier l’enseignement de son maître et choisir de verser dans cette peinture honnie ?

Ce n’est bien sûr pas exactement le cas. Il est vrai qu’Ingres cherche déjà à se détacher de la peinture sévère de David, pour trouver sa propre voie. Mais, d'une part, la sensualité dont il fait ici preuve, n'a rien à voir avec celle des peintres du siècle précédent. Dans ce tableau, il s'agit de ce que j'aurais envie d'appeler une sensualité plus réservée, retenue. Le peintre ne fait pas dans le délire de la chair rosée et sucrée dont le seul but est l'excitation des sens. La peau n'est pas un sucre d'orge sans pour autant être de la porcelaine de Sèvres. elle apparaît comme réelle, douce, réagissant avec complaisance aux caresses de la lumière. Une peau qui ne propose pas plus qu'elle ne saurait offrir.

D'autre part, il faut se remémorer la situation de la France dans les premières années du XIXe siècle. Si, en effet, de part sa position officielle, David est toujours le gardien du bon goût, la période d’un art révolutionnaire et rigide est de toute évidence terminée. Dans ces années d’Empire, la nouvelle haute société recherche d’autres œuvres que les grandes machines néo-classiques. Après les terreurs de la Révolution, on désire quelque chose de plus délicat, des tableaux qui disent un renouveau des joies de vivre, desquelles s'exprime un certain érotisme (un mouvement auquel David lui-même n’est pas complètement étranger, d’ailleurs). Dans ce cas, Ingres peut envoyer sa Baigneuse à Paris, il sait qu’il touchera une corde sensible.

Par ailleurs, cette Baigneuse est-elle si étrangère que cela à la thématique antique ? Qu’est-ce qui nous fait croire que cette jeune femme est une contemporaine ? Il n’y a aucun détail qui nous permettent de l’avancer avec certitude. Grâce à un décor réduit au minimum, l’artiste fait disparaître toutes notions du temps. Les détails vraiment reconnaissables (les broderies, la petite mule rouge, le jet d’eau à tête de lion) ne nous permettent pas d’assurer une datation. La jeune femme peut alors tout aussi bien être une femme du premier Empire français ou une de ces riches patriciennes de l’empire romain. De plus, la mode parisienne du début du siècle s'inspire largement des formes antiques et notamment de celles que l'on découvre régulièrement dans les excavations de Pompéi et d’Herculanum. Ceci permet encore plus l’amalgame des époques. La Baigneusefait ainsi le pont entre deux empires, dont l’un est le reflet de l’autre. Elle met les deux périodes au même niveau. Elle saura flatter les juges de l’Académie.

Plus encore, avec ce tableau, Ingres s’essaie dans un style, l’Orientalisme, qui fait à cette époque, après l’expédition d’Egypte, de plus en plus d’émules. En effet, grâce au même minimalisme dans le décor, l’artiste fait disparaître toute notion d’espace. Ainsi, on pourrait voir dans cette œuvre l’intérieur d’une villa parisienne du début du XIXe siècle ou romaine du Ier siècle de notre ère ou encore athénienne du VIe siècle av. J.C., mais ce pourrait tout aussi bien être un intérieur intemporel de cet Orient que l’on découvre et qui fait rêver.