amour ange anges animaux art artiste background bébé belle belle image belles images bonne

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Images pieuses( Tous les Saints) (384)

· Cartes humour (divers) (499)

· Bébés droles (473)

· Peintres et peintures divers (1) (500)

· Peintres et peintures divers (501)

· Images pieuses, icones( la vierge Marie) (420)

· Belles illusts -gifs et images de Noël (1083)

· Enfants en noir et blanc (364)

· Illustrations - Contes et fables divers (412)

· Nature et paysages insolites (390)

- · peintre vernon ward

- · cabanes de plage le havre

- · de beaux paysages

- · les preferences de lusile cartes anciennes bonne fete

- · daniel sannier lucile 17

- · illustration penny parker

- · gifs amiens

- · image de noel

- · belles images noel

- · photos de noël

cty. ggggg

Par Anonyme, le 13.12.2025

ellelle

Par Anonyme, le 09.12.2025

7u5uu5uu

Par Anonyme, le 27.11.2025

j'aime

Par Anonyme, le 30.09.2025

très belle illustration de mabel lucie attwell qui a inspiré cette étiquette de camembert :

http://www.l ety

Par Anonyme, le 18.09.2025

· Poésies de Noël- Le sapin de Noël

· Gif et image de chat

· Poèmes de la Saint Valentin

· Poésie -Le bonhomme de neige

· Poémes(Le paradis des mamans )

· Lady DIANA

· Carte humour de chasseur

· Alice au pays des Merveilles (Disney)

· La Belle au Bois Dormant (Disney)

· Peintre célèbre -Claude Monet

· Contes de Grimm - Boucles d'Or et les trois ours

· Peintre célèbre -Claude Monet

· Peintre célèbre -Claude Monet

· Conte de Perrault - Le petit Poucet

· Lady DIANA

Statistiques

Date de création : 13.04.2009

Dernière mise à jour :

15.10.2017

124619 articles

Peintre célèbre- Leonard de Vinci

Léonard de Vinci

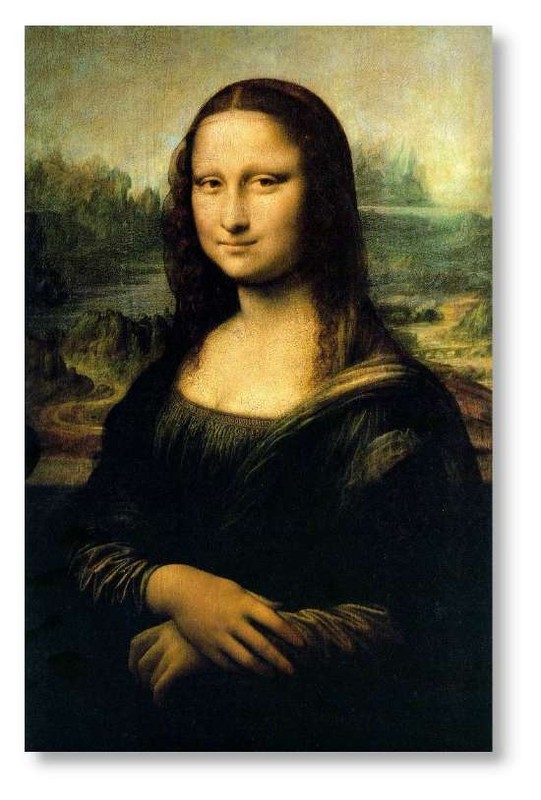

La Joconde ou Mona Lisa (1503 - 04 et 1510 -15)

Parmi les œuvres créées par Léonard dans les années 1500 se trouve un petit portrait connu sous le nom de La Joconde (1503-1506) ou de, notamment pour les anglophones, « Mona Lisa ». Le tableau est connu, en particulier, pour l'insaisissable sourire sur le visage de la femme, dont les experts s'accordent à dire qu'il s'agit de Lisa Gherardini. La qualité de la peinture est peut-être liée au fait que l'artiste a subtilement ombré les coins de la bouche et les yeux, afin que la nature exacte du sourire ne puisse être déterminée. La qualité des ombres pour lesquelles le travail est réputé a été appelé « sfumato » ou « la fumée de Léonard ». Giorgio Vasari a écrit que « le sourire est si agréable qu'il semble divin plutôt qu'humain ; ceux qui l'ont vu ont été très surpris de constater qu'il semble aussi vivant que l'original ». Néanmoins, pendant longtemps, les experts ont généralement admis que Vasari a pu n'avoir jamais connu la peinture autrement que par sa renommée car il l'a décrite comme ayant des sourcils. Une analyse spectroscopique à haute résolution a permis de confirmer l'hypothèse de Daniel Arasse qui, dans son livre Leonardo da Vinci (1997), discutait de la possibilité que Léonard ait pu avoir peint le visage avec des sourcils, mais qu'ils ont ensuite été enlevés, notamment parce qu'ils n'étaient pas en vogue au milieu du XVIe siècle. Effectivement, La Joconde aurait eu des sourcils et des cils qui ont par la suite été enlevés.

Les autres caractéristiques de ce travail sont la sévérité vestimentaire, laissant les yeux et les mains non concurrencés par d'autres détails, le paysage de fond spectaculaire, le travail des couleurs et la nature de la technique de peinture très douce employant des huiles, mais posées un peu comme la tempera et mélangées à la surface de sorte que les coups de pinceaux semblent indissociables. Vasari a exprimé l'avis que la façon de peindre ferait même « le plus confiant des maîtres [de la peinture]... désespérer et perdre courage ». L'état de conservation remarquable et le fait qu'il n'y ait aucun signe visible de réparations ou de surcouches repeintes sont extrêmement rares pour une peinture de cette période.

Peintre célèbre- Leonard de Vinci

Léonard de Vinci

L'Annonciation(v. 1473-75)

Le jeune Léonard est proche de la nature, qu’il observe avec une vive curiosité et s’intéresse à tout. Il dessine déjà des caricatures et pratique l'écriture spéculaire endialecte toscan.Giorgio Vasari, dans sa biographie de Léonard, raconte une anecdote sur les premiers pas dans la carrière artistique de celui qui allait devenir un des plus grands peintres de laRenaissance. Un jour, le père de Léonard, ser Piero, « prit plusieurs de ses dessins et les soumit à son amiAndrea del Verrocchio qu’il pria instamment de lui dire si Léonard devait se consacrer à l’art du dessin et s’il pourrait parvenir à quelque chose en cette matière. Andrea s’étonna fort des débuts extraordinaires de Léonard et exhorta ser Piero à lui permettre de choisir ce métier, sur quoi, ser Piero résolut que Léonard entrerait à l’atelier d’Andrea. Léonard ne se fit pas prier ; non content d’exercer ce métier, il exerça ensuite tous ceux qui se rattachent à l’art du dessin. » C’est ainsi que Léonard est placé comme élève apprenti à partir de1469 dans un des plus prestigieux ateliers d’art de la Renaissance deFlorence sous le patronage d’Andrea del Verrocchio à qui il doit sa formation multidisciplinaire d’excellence, où il côtoie d’autres artistes commeSandro Botticelli,Le Pérugin etDomenico Ghirlandaio. En effet, jusqu'en1468, Léonard est recensé comme résident de la commune de Vinci mais il est très souvent àFlorence où son père travaille.

Verrocchio est un artiste renommé très éclectique :orfèvre et forgeron de formation,peintre,sculpteur etfondeur qui travaille notamment pour le richemécène Laurent de Médicis. Les commandes principales sont desretables et des statues commémoratives pour les églises. Cependant, les plus grandes commandes sont desfresques pour leschapelles, comme celles créées parDomenico Ghirlandaio et son atelier pour laChapelle Tornabuoni et de grandes statues telles que lesstatues équestres de Gattamelata parDonatello et Bartolomeo Colleoni de Verrocchio.

Il n’y a pas d’œuvre de Léonard connue pendant cette période mais, selon Vasari, il aurait collaboré à une peinture nommée Le Baptême du Christ (1472–1475). C’est d’ailleurs, selon la légende, à cause de la qualité du petit ange peint par Vinci pour ce tableau que Verrocchio, se sentant surpassé par son jeune assistant, décide de ne plus peindre. Selon la tradition qui veut que ce soit l’apprenti qui prenne la pose, Léonard aurait servi de modèle à la statue en bronze de David de Verrocchio. Il est également supposé que l’Archange Raphaël dans l’œuvre Tobie et l’Ange de Verrocchio est le portrait de Léonard.

En1472, à l’âge de 20 ans, il est enregistré dans le « Livre rouge » de laguilde de saint Luc, célèbre guilde des artistes peintres et des docteurs enmédecine deFlorence, le Campagnia de Pittori. Il y a quelques traces de cette période de la vie de Léonard, dont la date d’un de ses premiers travaux, un dessin fait à la plume et à l’encre, Paysage de Santa Maria della neve (1473). Par la suite, sa carrière de peintre débute par des œuvres immédiatement remarquables telles que L'Annonciation (1472–1475). Il améliore la technique du sfumato (impression de brume) à un point de raffinement jamais atteint avant lui.

Il est toujours mentionné en1476 comme assistant de Verrocchio, car, même après que son père lui eut mis en place son propre atelier, son attachement à Verrocchio est tel qu’il a continué à collaborer avec lui[9]. Pendant cette période, il reçoit des commandes personnelles et peint son premier tableau, La Madone à l'œillet (1476).

Léonard s'affirme presque tout de suite comme un ingénieur : en1478, il offre de soulever, sans en causer la ruine, l'égliseoctogone de Saint-Jean deFlorence, lebaptistère actuel, pour y ajouter un soubassement.

Les archives judiciaires de 1476 montrent que, avec trois autres hommes, il a été accusé desodomie, pratique à l’époque illégale à Florence, mais tous ont été acquittés des charges retenues, probablement grâce à l'intervention deLaurent de Médicis.

Deux années plus tard, à 26 ans, il quitte son maître après l'avoir brillamment dépassé dans toutes les disciplines. Léonard de Vinci devient alors maître-peintre indépendant.

Peintre célèbre- Leonard de Vinci

Léonard de Vinci

La Madone Dreyfus

La Madone Dreyfus (parfois appelée La Vierge à la grenade) est un tableau représentant une Vierge à l'Enfant. Le tableau a été peint à l'intérieur de l’atelier de Verrocchio dans les années 1470-1472. Il s'agit, soit d'une œuvre personnelle de Léonard de Vinci ou de Lorenzo di Credi, soit d'une collaboration entre plusieurs des élèves de Verrocchio.

Le tableau appartenait au banquier Gustave Dreyfus (1837-1914) qui a donné son nom au tableau. Il provenait peut-être de la collection du peintre et critique d’art Charles Timbal, que Gustave Dreyfus avait acquise dans la tourmente des événements de la Commune en 1871. Toutefois, dans l’inventaire de la vente de 1871, aucun tableau n’est présenté comme provenant du cercle de Verrocchio. Les héritiers de Gustave Dreyfus vendirent le tableau en 1930 à Joseph Duveen, l’un des plus grands antiquaires et marchands de tableaux au monde. En 1951, le collectionneur Samuel Kress acheta La Madone Dreyfus et en fit don l’année suivante à la National Gallery of Art de Washington.

La Vierge dont les cheveux sont enveloppés d'un voile transparent qui tombe sur ses épaules, tient dans sa main gauche une grenade. L’Enfant Jésus, très potelé, est debout sur les genoux de sa mère et il semble avoir pris un morceau du fruit dans son poing droit fermé qu'il tend à sa mère comme son regard.

Les deux personnages sont auréolés discrètement. Les ouvertures à droite àet à gauche laisse voir un paysage de collines parsemées d'arbres et de montagnes au loin.

La grenade est le symbole de la Passion du Christ

(Paternité plus discutée)

Le premier à attribuer le tableau à Léonard de Vinci fut Wilhelm Suida en 1929[3]. L’attribution ne peut se faire que sur des données stylistiques. En effet, aucun document ne permet de retracer l’histoire du tableau avant son apparition au XIXe siècle. Aucun des premiers biographes de Léonard de Vinci n’y fait non plus allusion. L’attribution à Léonard est reprise plus tard par Daniel Arasse. Pour lui, « Léonard intensifie la relation entre les deux figures, instaurant un dialogue intime». Janice Shell, Pietro. C. Marani, mettent en valeur « la combinaison de rouge, de vert sombre, de jaune, de bleu, ici et là de violet» pré-léonardienne. Pourtant aucune des empreintes de doigt que l’on trouve souvent dans les tableaux de Léonard de Vinci n’apparaissent ici. Le paysage est peu léonardien. Le corps de l'enfant, très allongé, disproportionné par rapport à sa tête, diffère de sa représentation dans la Madone à l'œillet, ou dans la Madonna Benois. Le tableau a été peint sur un panneau en chêne, alors que, pour ses autres tableaux, Léonard de Vinci utilise du bois de peuplier ou de noyer.

Les partisans de l’attribution à Lorenzo di Credi rapprochent le tableau de la Madone du musée de Camaldoli, due à Lorenzo, et d’une étude préparatoire à la pointe d’argent conservée à la Gemäldegalerie de Dresde, qui lui est attribuée. Une radiographie du tableau a montré que le paysage avait été peint plus tard que le reste de l'œuvre, semblant confirmer l’hypothèse d’un travail d’atelier auquel plusieurs peintres auraient collaboré.

Peintre célèbre- Leonard de Vinci

Léonard de Vinci

La Vierge à l'Enfant avec sainte Anne,réalisé entre 1508 et 1510

Léonard rejoint la cour de François Ier en apportant avec lui quelques chefs-d'œuvre peints durant ses années d'errance, comme ce tableau, la Joconde et le Saint Jean-Baptiste.

Cette œuvre a été acquise par François Ier à la mort de l'artiste en 1519. Sortie des collections royales à une date inconnue, elle est achetée par le cardinal de Richelieu en 1629 à Casale Monferrato ; elle est donnée par celui-ci à Louis XIII en 1636 et passe à la Couronne de France ensuite.

C'est une œuvre souvent reproduite en gravure, y compris les dessins préparatoires de Léonard : le carton préparatoire pour la Vierge, sainte Anne, l'enfant et le petit saint Jean est conservé à la National Gallery de Londres, il a été ensuite gravé par Laugier, par Cantini, par Landon.

Peintre célèbre- Leonard de Vinci

Leonard de Vinci

Vierge aux Rochers ( Entre 1507 et 1508)

La Vierge Marie,L'Enfant Jésus , saint Jean Baptiste et un ange

La Vierge aux rochers est un tableau de Léonard de Vinci dont il existe deux versions. La plus ancienne, réalisé entre 1483 et 1486, est conservée au musée du Louvre à Paris. La seconde se trouve à la National Gallery de Londres. Peinte pour une église de Milan, La Vierge aux rochers se distingue par son contenu symbolique complexe. Elle célèbre le mystère de l’Incarnation à travers les figures de Marie, du Christ et de saint Jean le Baptiste. Les figures divines, baignées d’une douce lumière, prennent place pour la première fois dans un paysage animé par les saillies des rochers. Le milieu naturel aux rochers est d'une originalité absolue, avec sa fascinante multiplication des sources lumineuses, des reflets et des brouillards lointains. Cette iconographie résolument nouvelle connut un succès immense, attesté par le grand nombre de copies contemporaines du tableau.

Ce tableau résultait d'une commande faite à Léonard de Vinci par la congrégation des sœurs de l'Immaculée Conception, qui lui avaient demandé ce tableau pour le triptyque surmontant l'autel de l'église Saint-François-Majeur de Milan. Elles avaient imposé des dimensions précises ; ainsi que les personnages de la scène : la Vierge Marie, l'Enfant Jésus, le petit Jean-Baptiste et l'ange Uriel, en mémoire à une légende - tirée des Évangiles apocryphes et non canoniques - selon laquelle l'Enfant Jésus aurait rencontré son cousin dans une caverne pendant son séjour en Egypte. L'artiste avait rempli le contrat mais les sœurs auraient été saisies d'effroi lors de la livraison car la composition de la scène et la disposition des personnages peuvent prêter à confusion, certains détails étaient relativement étranges et dérangeant pour l'église comme le fait que la Vierge enveloppe de sa main Jean et non Jésus ou encore le geste d'Uriel qui pointe du doigt le Baptiste et regarde le spectateur... Léonard de Vinci a donc exécuté ou a fait exécuter une nouvelle peinture des années plus tard en expurgeant tous ces détails dérangeants. Cette peinture beaucoup plus orthodoxe est désormais exposée au National Gallery de Londres.

Les quatre personnages forment un triangle au centre de l'œuvre, géré par un jeu de mains et de directions explicites. La Vierge Marie, parée de son traditionnel habit bleu (tradition médiévale), pousse de sa main droite Jean-Baptiste enfant, à parler à l'enfant Jésus, béni par sa main gauche. L'ange Uriel assiste à la scène, et montre du doigt Jean-Baptiste, avec un regard pour le spectateur, comme pour lui suggérer d'entrer à son tour dans la scène. Il est un intermédiaire entre le spectateur et les autres figures du tableau. Au loin, le paysage sombre permet de jouer sur le clair-obscur, et de faire ressortir avec plus d'importance les zones de lumière qui dirigent notre regard : les visages notamment, mais aussi les mains et les trouées dans les rochers, qui sont comme un appel au lointain et à l'horizon, donnant une certaine profondeur à la scène, grâce aux sfumatos chers à Léonard.

Peintre célèbre- Leonard de Vinci

Leonard de Vinci

La Dame à l'hermine (1490), portrait de Cecilia Gallerani.

Ce portrait est le favori du duc de Milan,

La peinture est l’un des quatre portraits connus de femme peints par Léonard, les trois autres étant le portrait de la Joconde, celui de Ginevra de' Benci et celui de la Belle Ferronnière. On pense que l’œuvre représente Cecilia Gallerani, la maîtresse de Ludovic Sforza, duc de Milan. Cecilia Gallerani (1473-1536) était devenue la maîtresse de Ludovic Sforza très jeune (vers 1488-1489). Leur liaison dura jusqu’au milieu de l’année 1492, après qu’elle eut donné naissance à un fils, César. En 1490, Ludovic Sforza épousa Béatrice d'Este, qui le contraint à mettre fin à cette relation. On peut donc dater le tableau soit des années 1488-1489 avant le mariage, soit un peu plus tard, si l’on admet comme Frank Zöllner qu’il puisse s’agir d’un cadeau d’adieu de Ludovic Sforza à son ancienne maîtresse.

Nous possédons une correspondance datant de 1498 entre Cecilia Gallerani et Isabelle d'Este faisant directement référence à ce tableau. Isabelle d'Este s’adresse ainsi à Cécilia : « Ayant eu aujourd’hui l’occasion de voir quelques tableaux de Giovanni Bellini, j’ai réfléchi à l’œuvre de Léonard avec le désir de la comparer et me souvenant qu’il avait fait votre portrait d’après nature, je vous prie […] de bien vouloir m’envoyer le portrait. »

Une inscription erronée figure dans le coin haut gauche de la toile, « LA BELE FERIONIERE. LEONARD D’AWINCI. », probablement une confusion faite par un restaurateur avec le portrait de profil du Louvre attribué par Bernard Berenson à Bernardino dei Conti, et considéré tout au long du XVIe siècle comme un portrait authentique de la Belle Ferronnière.

Peintre célèbre- Leonard de Vinci

Leonard de Vinci

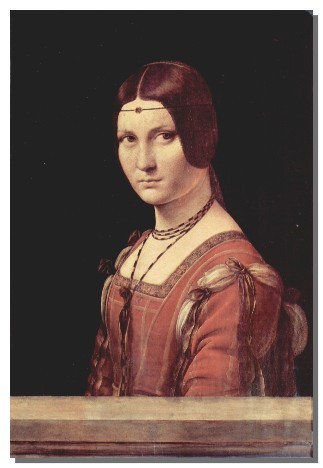

Portrait d’une dame inconnue, dit "La Belle ferronière"(v. 1490 -95).

Le tableau est mentionné pour la première fois en 1642 dans les collections royales de Fontainebleau, en tant qu’œuvre de Léonard de Vinci représentant « une Duchesse de Mantoue ». Les mêmes collections possédaient le portrait d’une femme de profil considérée tout au long du XVIe siècle comme un portrait de « la Belle Ferronnière » (surnom donné à l’une des maîtresses supposées de François Ier). Une confusion fut faite dans l’inventaire établi en 1709 par Bailly. Le tableau de Léonard considéré jusque là comme le portrait d’une Dame de Mantoue fut rebaptisé La Belle Ferronnière. Il est passé à la postérité sous ce nom.

Elle est représentée de trois quart, sa tête tournée vers le spectateur mais son regard le fuyant. Elle porte une scuffia, un bonnet en arrière de la tête. Une ferronnière, une bandelette nouée à l’arrière de la tête, ornée d'un camée ou d'une pierre précieuse ( une parure à la mode en Lombardie ) ceint son front.

Son identité est problématique. On a la certitude que le tableau date de la première période milanaise de Léonard de Vinci. Vu la richesse des ornements et le soin mis à les rendre, vu le rang de Léonard au sein de la Cour de Ludovico Sforza, le modèle ne peut être qu’une personnalité importante.

Sylvie Béghin propose Béatrice d'Este (1475 -1497), l’épouse de Ludovico Sforza, à cause de la ressemblance entre la Belle Ferronnière et le buste de Béatrice d’Este par Christoforo Romano, et parce que la famille d’Este était originaire de Mantoue.

L’hypothèse la plus répandue est celle de Lucrezia Crivelli, qui devint la maîtresse de Ludovico Sforza à partir de 1495 (d'où la datation, entre 1495 et 1497 où elle donne naissance à un fils de Ludovic Sforza). Elle est proposée pour la première fois en 1804 par Carlo Amoretti. C’est lui qui rapproche le portrait de 3 épigrammes du Codex Atlanticus où est vantée la beauté de Lucrezia, notamment dans le second:

« Celle dont il s‘agit se nomme Lucretia. Les DieuxLa dotèrent de tous les dons avec générosité.Rare est la beauté qui lui fut donnée. Léonard la peignitLe Maure l’aima, l’un le premier des peintres, l’autre des princes. » Ainsi Léonard aurait peint deux des maîtresses de Ludovic Sforza : Cecilia Gallerani,La Dame à l'hermine et Lucrezia Crivelli, la Belle Ferronnière.

Malgré sa célébrité, le tableau a parfois été jugé sévèrement.

Le tableau suscita bien des interrogations. Certains spécialistes préféraient y voir l’œuvre de Giovanni Antonio Boltraffio ou de Francesco Melzi, plutôt que celle de Léonard. Aujourd’hui on peut affirmer avec certitude que le tableau provient de l’atelier de Léonard de Vinci. Des analyses ont montré que la Dame à l’Hermine et la Belle Ferronnière proviennent du même tronc d’arbre. De plus l’examen aux rayons X a montré de grandes analogies avec la Joconde, malgré de nombreux repeints ( la coiffe à l’origine ne recouvrait pas les oreilles, la mâchoire droite a été retouchée). Magdeleine Hours en conclut que « le tableau a été terminé par une autre main, ou qu’il a subi des transformations du temps même du maître». Mais il est plus difficile d’évaluer la part de Léonard et celle de ses élèves dans ces repeints.

Peintre célèbre- Leonard de Vinci

Leonard de Vinci

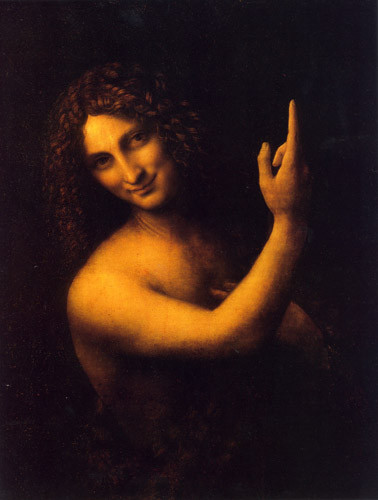

Saint Jean Baptiste(1513 - 16)

Salai servit de modèle

Assistants et élèves

Gian Giacomo Caprotti da Oreno, dit « il Salaino » (« le petit diable ») ou Salai, a été décrit par Giorgio Vasari comme « un gracieux et beau jeune homme avec des cheveux fins et bouclés, en lequel Léonard était grandement ravi ». Salai entre au service de Léonard en 1490 à l'âge de 10 ans. Leur relation n'est pas facile. Un an plus tard, Léonard fait une liste des délits du garçon, le qualifiant de « voleur », « menteur », « têtu » et « glouton ». Le « petit diable » avait volé de l'argent et des objets de valeur au moins à cinq reprises, et avait dépensé une fortune en vêtements, dont vingt-quatre paires de chaussures. Néanmoins, les carnets de Léonard des premières années de leur relation contiennent beaucoup d'images de l'adolescent. Salai est resté son serviteur et son assistant durant les trente années suivantes. En 1506, Léonard prend comme élève Francesco Melzi, âgé de 15 ans, fils d'un aristocrate lombard. Melzi devient le compagnon de vie de Léonard et il est considéré comme son élève favori. Il se rend en France avec Léonard et Salai, et reste avec lui jusqu'à sa mort. Salai quitte cependant la France en 1518 pour retourner à Milan. Il y construit une maison dans le vignoble de la propriété de Léonard qu'il s'est finalement vu léguer. En 1525, Salai meurt d'une mort violente, soit assassiné, soit à la suite d'un duel. Salai exécute un certain nombre de tableaux sous le nom d'« Andrea Salai », mais, bien que Giorgio Vasari prétende que Léonard « lui a appris beaucoup de choses sur la peinture », son travail est généralement considéré comme étant de moindre valeur artistique que celui des autres élèves de Léonard, comme Marco d'Oggiono ou Giovanni Antonio Boltraffio. En 1515, il peint une version nue de La Joconde, dite « Monna Vanna ». À sa mort en 1525, la Joconde appartenant à Salai a été évaluée à cinq cent cinq lires, ce qui est une valeur exceptionnellement élevée pour un portrait de petite taille. Giovanni Antonio Boltraffio et Marco d'Oggiono rejoignent l'atelier de Léonard lorsqu'il est de retour à Milan, mais de nombreux autres élèves moins connus tels que Ambrogio de Predis, Bernardino dei Conti, Francesco Napoletano ou encore Andrea Solario sont aussi présents.

Peintre célèbre- Leonard de Vinci

Leonard de Vinci

Saint Jean Baptiste sous les attributs de Bacchus (1513 -19)

Premiers travaux

Les premiers travaux de Léonard de Vinci commencent avec Le Baptême du Christ peint avec Andrea del Verrocchio, à qui il est attribué, et ses autres élèves. Deux autres peintures semblent dater de cette période à l'atelier, qui sont tous les deux des « Annonciations ». L'un est petit, large de cinquante-neuf centimètres pour seulement quatorze de haut. Il s'agit d'une prédelle se plaçant à la base d'une composition plus large, et, dans ce cas, pour un tableau de Lorenzo di Credi duquel il fut séparé. L'autre est un travail beaucoup plus important, de deux cent dix-sept centimètres de large.

Dans ces deux annonciations, Léonard a dépeint la Vierge Marie assise ou agenouillée à la droite de l'image, et un ange de profil s'approchant d'elle par la gauche. Un gros travail est fait sur les mouvements des vêtements et les ailes de l'ange. Bien que précédemment attribuée à Domenico Ghirlandaio, l'œuvre est désormais presque universellement attribuée à de Vinci.

Dans le tableau le plus petit, Marie détourne ses yeux et plie ses mains dans un geste qui symbolise la soumission à la volonté de Dieu. Dans le tableau le plus grand cependant, Marie ne semble pas aussi docile. La jeune femme, interrompue dans sa lecture par ce messager inattendu qu'est l'ange, place son doigt dans le livre saint pour repérer la page de sa lecture interrompue et lève la main dans un geste de salutation ou de surprise. Son calme semble montrer qu'elle accepte son rôle de mère de Dieu, non pas avec résignation mais avec confiance. Dans ce tableau, le jeune Léonard présente le visage humaniste de la Vierge Marie, reconnaissant le rôle de l'humanité dans l'incarnation de Dieu. Ce dernier tableau a visiblement été travaillé par plusieurs personnes, puisque certaines discontinuités de style sont perceptibles, comme une « erreur » de perspective sur le bras droit de Marie, le pré fleuri comme une broderie ou bien les ailes de rapace de l'ange. Le style du lutrin du tableau pourrait être un clin d'œil au style du tombeau de Pierre de Médicis réalisé par Verrochio en 1472.

Peintre célèbre- Leonard de Vinci

Leonard de Vinci

Le Baptéme de Jésus peint avec Andrea del Verrocchio,(1470–1480,)

Léonard travailla notamment l’ange de gauche

Le Baptême du Christ (1472–1475). C’est d’ailleurs, selon la légende, à cause de la qualité du petit ange peint par Vinci pour ce tableau que Verrocchio, se sentant surpassé par son jeune assistant, décide de ne plus peindre. Selon la tradition qui veut que ce soit l’apprenti qui prenne la pose, Léonard aurait servi de modèle à la statue en bronze de David de Verrocchio. Il est également supposé que l’Archange Raphaël dans l’œuvre Tobie et l’Ange de Verrocchio est le portrait de Léonard.