>> Toutes les rubriques <<

· Lettre H Humour - Blagues -- Gifs (231)

· Lettre B BeauxTextes (89)

· Lettre F Fêtes-JoyeusesTtes Fêtes (128)

· Lettre S Spirituel-Religion-Citations... (135)

· Lettre P Paysages ; tous § Fleurs Flore (86)

· Lettre A Anges / Fées - Elfes.6. (149)

· Lettre Z Zen-Bien-êtrePenséePositive (80)

· Lettre F Féérie / Beauté Images/Musique (180)

· Lettre F Fleurs § Flore (85)

· Lettre P Pensée du Jour O.M.A. (340)

amitié amitiés amour anges animaux article automne background belle bisous blog bonjour

Rechercher- · la chandeleur 2018

- · images et texte biblique pour l'épiphanie

- · le 8 mars journée de la femme biblique

- · epiphanie

- · classement des dieu romain et grec

- · arte premier avril poisson

- · bon dimanche des rameaux

- · poésie la chandeleur de jean glauzy

- · gifs des rois mages

- · calendrier de l’ancien temp de l’avent

THEMES / SUJETS DIVERS

PARTAGE § IMAGES-PHOTOS §

BISOUS &

très beau blog. magnifiques images. bisous

bon samedi.

Par Anonyme, le 24.07.2021

bonne fête de l'ascension et du ramadan

Par Anonyme, le 13.05.2021

j'adore

Par Anonyme, le 05.04.2021

très bonne application

Par Anonyme, le 05.04.2021

*mamieeeeeeeee eeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeee eee*

ta visite m'a fait super plaisir

je te re s

Par *coxi*, le 04.01.2021

· *Hommage à mon papa,maman décédé(e)s,Musique*

· Quelques animaux sauvages § Bonne journée à ts-ttes

· L'amour/pensées § Image-Love/Chanson & Biz-Amitiés

· Gorges du Tarn § Superbe site naturel.

· Pont du Gard/ClasséLePlusVisitéAprèsLeMontStMichel

· *Sport - Un homme musclé - !!! ...*

· CITATION VIE / BONNE SOIREE §

· Bonjour, Zen § Belles images - Citations § Amitiés.

· Les animaux/La vie de la ferme / Photos-Images§Bon Aprem!...

· *L'amour,Image/Quelques citations de ce jour*

· Un cheval,Paysage § Belle poésie - L'amitié .

· Une colombe / JeunePetiteFille§Paix-Amour/Prière,Chant.

· Image Nature / Poème de Jean Glauzy § Sur l'Automne.

· Sensuel / Couple amoureux § Belle photo-Noir Blanc

· *La nature & Fleur de lys & Doc/Images-Musique*

https://www.radionomy.com/en/radio/radio-magico/index

BONJOUR §

Statistiques

Date de création : 29.05.2008

Dernière mise à jour :

08.01.2020

7206 articles

Liens - Divers sites

Lettre F FêtesAnnée(Ttes)-Origines,Docs

*Origine de la Fête du 1er Mai § Muguet*

Lien direct pour le présent Document et pour la Vidéo.

Savez-vous d'où vient la fête du 1er mai ?

En France, le 1er mai est un jour chômé et payé depuis 1947. Mais la fête du travail puise ses origines dans une grève généralisée de salariés américains en 1886.

Le saviez-vous?

Le 1er mai français vient en réalité des États-Unis.

Le 1er mai 1886, une grève généralisée

- suivie par près de 350.000 travailleurs

- paralyse un nombre important d'usines outre-Atlantique.

Les salariés réclament la journée de travail de 8 heures mais les patrons s'y opposent. La contestation est particulièrement vive à Chicago, dans l'Illinois. Le 3 mai, environ 10.000 ouvriers grévistes se massent devant les usines Mc Cormick pour protester contre les briseurs de grève et les conspuer. La police charge alors la foule puis l'armée intervient, faisant 6 morts et de nombreux blessés. Le lendemain, un meeting de protestation réunit près de 150.000 personnes.

La ville est en état de siège et une bombe explose tuant 15 policiers. Si les manifestants obtiennent gain de cause, le bilan est lourd avec plus de dix morts du côté des travailleurs. Trois ans après les émeutes de Chicago, en 1889, l'International socialiste se réunit à Paris et adopte le 1er mai comme «journée internationale des travailleurs».

Pour la petite histoire, en 1890, les manifestants arboraient un triangle rouge qui symbolisait leur triple revendication:

8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Mais l'insigne sera vite remplacée par une fleur d'églantine... avant de céder la place à du muguet. Le 1er mai 1891 se déroule la fusillade de Fourmies (Nord): ce jour-là, la troupe met fin dans le sang à une manifestation pacifique d'ouvriers clamant: «C'est les huit heures qu'il nous faut!».

Le bilan est de 9 morts et de 35 blessés.

1947: le 1er mai devient chômé et payé

Le 23 avril 1919, le Sénat ratifie la journée de 8 heures et fait du 1er mai de l'année suivante, à titre exceptionnel, une journée chômée. Depuis, le premier jour du mois de mai est resté la journée internationale des revendications salariales et des défilés des travailleurs.

Le 1er mai 1936 va durablement marquer l'imaginaire français.

«Le 1er mai 1936 a déclenché une vague de grèves conduisant à des mesures en faveur des travailleurs sous le Front populaire: les deux premières semaines de congés payés et la semaine de 40 heures», explique l'historien Stéphane Sirot.

«Les ouvriers qui sont revenus au travail le 2 mai ont été licenciés mais leurs collègues se sont solidarisés», poursuit-il. En 1941, sous l'occupation allemande, le maréchal Pétain décrète le 1er mai comme «Fête du Travail et de la Concorde sociale». À partir de cette année-là, l'expression «Fête du travail» remplace celle de «Fête des travailleurs».

Le 30 avril 1947, la mesure est reprise par le gouvernement issu de la Libération: le 1er mai devient alors chômé et payé. Il se caractérise par une interdiction légale de travail sans réduction de salaire. Toutefois, l'appellation «Fête du travail» reste une coutume et non une appellation officielle.

Aujourd'hui, la Fête du travail est un jour chômé dans la quasi-totalité des pays d'Europe à l'exception des Pays-Bas et de la Suisse. Dans le reste du monde, le 1er mai est également fêté en Russie, au Japon, en Afrique du Sud et en Amérique latine.

Aux États-Unis, où cette tradition est née, on célèbre le «Labo Da» le premier lundi de septembre.

Un 1er mai «politisé»

«Le 1er mai, c'est un peu le 14 juillet des syndicats, ce jour a pris un caractère de rituel», explique Stéphane Sirot.

L'historien explique aussi que le 1er mai s'est peu à peu politisé au fil du temps. «Depuis 1988, le Front National a investi la date du 1er mai pour fêter Jeanne d'Arc: ils ont marché sur les plates bandes des syndicats», explique ainsi Stéphane Sirot.

Autre explication, cette journée s'est politisée car elle est située entre les deux tours de l'élection présidentielle. «Le 1er mai est devenu un enjeu qui ponctue les campagnes présidentielles», poursuit l'historien. Le 1er mai 2012, avant d'affronter François Hollande, Nicolas Sarkozy avait notamment réuni 200.000 personnes au Trocadéro.

Il avait alors pris pour cible les syndicats et revendiqué un 1er mai «tricolore». D'une certaine manière, le 1er mai est devenu un enjeu de lutte symbolique. Et le 1er mai 2017, avec en toile de fond le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ne devrait pas infirmer cette tendance.

L’HISTOIRE À L’ORIGINE DE LA FÊTE DU TRAVAIL

CHEZ NESTOR - BLOG.

LIEN DIRECT § ORIGINE DE LA FÊTE DU TRAVAIL ET MUGUET.

*Pourquoi offre-t-on des brins de muguet le 1er mai ?*

LIEN DIRECT SUR LA LIGNE CI-DESSSOUS, POUR LE PRESENT DOCUMENT.

Pourquoi offre-t-on des brins de muguet le 1er mai ?

DÉCRYPTAGE - La tradition d'offrir cette fleur, symbole du triomphe du printemps sur l'hiver, remonte en France à la Renaissance.

Le 1er mai n'est pas que le jour de la fête du travail, c'est aussi celui où l'on offre des brins de muguet aux personnes que l'on aime. Cette tradition ne date pas d'hier. Dans la Rome antique, les célébrations en l'honneur de Flora, déesse des fleurs, atteignaient leur apogée le 1er mai.

Les Celtes célébraient le début de l'été le même jour. Ils érigeaient un arbre autour duquel ils dansaient pour chasser les mauvais esprits. Ils accordaient par ailleurs au muguet des vertus de porte-bonheur.

En 1560, le roi Charles IX, en visite avec sa mère Catherine de Médicis dans la Drôme, se vit offrir par le chevalier Louis de Girard de Maisonforte un brin de muguet, cueilli dans son jardin à Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Dès le 1er mai 1561, le roi se met alors à distribuer des brins de muguet aux dames de la cour en leur disant: «Qu'il en soit fait ainsi chaque année». La coutume était née.

L'églantine rouge remplacée par le muguet

Le 1er mai 1895, le chanteur toulonnais Félix Mayol (créateur de Viens, Poupoule! en 1902) arrive à Paris.

Son amie Jenny Cook lui offre un bouquet de muguet, dont il porte quelques brins à sa boutonnière le soir même, pour la première de son tour de chant au Concert Parisien. Sa série de concerts est un triomphe. Mayol décide de ne plus s'en séparer et le muguet devient son emblème.

Très populaire à l'époque, le chanteur aurait relancé la tradition. Le 1er mai 1900, lors d'une fête organisée par les grands couturiers parisiens, toutes les femmes reçurent un brin de muguet, clientes et petites mains. Séduites par l'idée, les couturières en offrirent chaque année à leurs clientes. Christian Dior en fit même l'emblème de sa maison de couture.

Le muguet n'a finalement été associé à la Fête du Travail que sous le gouvernement de Vichy. Le 24 avril 1941, le maréchal Pétain instaure officiellement le 1er mai comme «la Fête du Travail et de la Concorde sociale». L'églantine rouge, symbole de la journée internationale des travailleurs après 1891, trop connotée à gauche, s'est donc vue remplacée par le muguet.

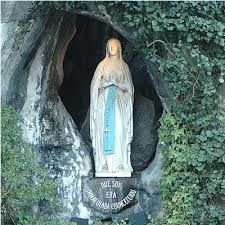

*Pourquoi mai est-il le « mois de Marie » ?*

SPIRITUALITÉ

Pourquoi mai est-il le « mois de Marie » ?

Pas moins de cinq mois de l'année sont spécifiquement consacrés à la Sainte Vierge, dont celui que nous venons de commencer.

Exceptés février et avril, tous les mois de l’année sont consacrés au Christ, à saint Joseph ou à sa la Vierge Marie.

La dédicace d’un mois à une dévotion particulière est une forme de piété populaire relativement récente dont on ne trouve guère l’usage général avant le XVIIIe siècle.

Avec mai, août, septembre, octobre et décembre, pas moins de cinq mois de l’année sont consacrés à la piété mariale.

Janvier est le mois du Saint Nom de Jésus, depuis son approbation par le pape Léon XIII en 1902 ;

Mars, né à Viterbe (Italie), est le mois de saint Joseph, depuis son approbation par le pape Pie IX le 12 juin 1855 ;

Mai, le plus ancien et le plus connu des mois consacrés, est, officiellement depuis 1724, le mois de Marie ;

Juin est le mois du Sacré-Coeur depuis 1873 ; née au couvent des Oiseaux de Paris en 1833 et encouragée par Mgr de Quelen, archevêque de la capitale, cette dévotion fut approuvée par Pie IX quarante ans plus tard ;

Juillet est le mois du Précieux Sang depuis son approbation par Pie IX en 1850 ; Août est le mois du Cœur Immaculé de Marie ;

Septembre est le mois de Notre-Dame des Douleurs, depuis son approbation par Pie IX en 1857 ;

Octobre est le mois du Rosaire. Né en Espagne, il a d’abord été approuvé par le pape Pie IX le 28 juillet 1868 avant d’être officiellement demandé par Léon XIII en 1883 ;

Novembre est le mois des Âmes du Purgatoire depuis son approbation par Léon XIII en 1888 ;

Décembre est le mois de l’Immaculée Conception.

« Le mois de mai nous encourage à penser à elle et à en parler d’une façon particulière. C’est en effet son mois. Le temps de l’Année liturgique et ce mois de mai nous invitent à ouvrir nos cœurs à Marie d’une façon toute spéciale »

Jean Paul II, audience générale du 2 mai 1979.

Arrivé en France à la veille de la Révolution Le Dictionnaire encyclopédique de Marie de Pascal-Raphaël Ambrogi, nous apprend que le « mois de Marie » est le plus ancien de ces mois consacrés.

Dans l’Antiquité, mai est considéré comme défavorable au mariage et c’est pour cette raison qu’il aurait été choisi comme période pour célébrer la Sainte Vierge. Le « mois de Marie » voit le jour à Rome avant de se diffuser dans les États pontificaux, de convertir l’Italie tout entière et enfin l’ensemble de l’Église catholique.

Que le pape François, un jésuite, ait décidé le 13 octobre 2013 de consacrer le monde au Cœur immaculé de Marie n’est pas très étonnant : la promotion du « mois de Marie » doit en effet beaucoup aux Jésuites italiens qui publient de nombreux ouvrages sur le sujet au début du XVIIIe siècle.

Le « mois de Marie » atteint la France à la veille de la Révolution. La vénérable Louise de France, fille de Louis XV et prieure du carmel de Saint-Denis, fait traduire certains ouvrages jésuites et devient une zélée propagatrice de cette dévotion mariale. Cet usage prend un caractère général après son approbation officielle par Pie VII et son enrichissement d’indulgences par le Saint-Siège le 21 novembre 1815.

Le clergé constitutionnel français s’oppose alors farouchement à cette dévotion et certains évêques en sont même des adversaires résolus. Un autel à Marie, orné de fleurs et de lumières, dans chaque maison Si les Jésuites semblent bien avoir été les initiateurs du « mois de Marie », les Camilliens revendiquent l’honneur de l’avoir inauguré dans sa forme actuelle, en 1784, dans l’église de la Visitation de Ferrare.

Pour certains, les Jésuites n’ont fait que codifier des pratiques plus anciennes en recommandant que, la veille du 1er mai, dans chaque maison, on dresse un autel à Marie, orné de fleurs et de lumières, devant lequel, chaque jour du mois, la famille se réunirait pour prier en l’honneur de la Sainte Vierge avant de tirer au sort un billet qui indiquerait la vertu à mettre en application le lendemain.

Si cette pratique est aujourd’hui tombée en désuétude, rien n’interdit de la remettre au goût du jour… ou de voir même plus grand en participant à cette initiative d’un groupe de jeunes de quadriller la France afin de fleurir toutes les statues de la Vierge Marie pendant le mois de mai : « Près de chez vous il y a des statues de la Vierge, des autels de dévotion abandonnés, une Vierge oubliée sur le bord d’une route de campagne…

Notre objectif est de n’épargner aucune Vierge afin de rendre grâce à celle qui veille sur la France ». Rappelons que, depuis le 10 février 1638, la France est officiellement consacrée à la Sainte Vierge suite au vœu prononcé par le roi Louis XIII. Profitons de ce mois qui lui est dédié pour remercier la Mère du Sauveur de sa puissante protection et remettre, avec confiance et espérance, l’avenir de notre Patrie entre ses douces mains.

Source du présent Document :

http://fr.aleteia.org/2016/05/03/pourquoi-mai-est-il-le-mois-de-marie/

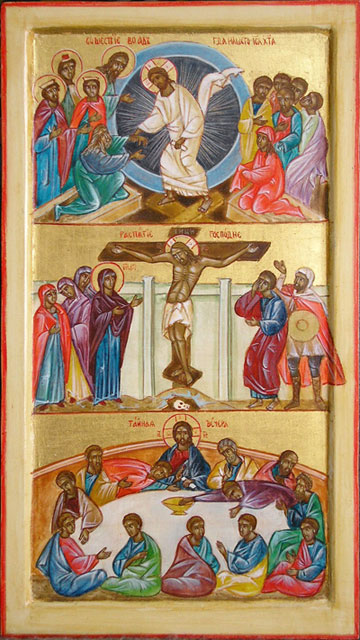

*Le Triduum pascal:Le centre/sommet&année liturgique.*

Le Triduum pascal

Jacques Gauthier

Le Triduum pascal est le centre et le sommet de l'année liturgique.

Le mot latin Triduum signifie "trois jours" et pascal veut dire "passage". Trois jours pour passer de la mort à la vie, trois jours qui forment un tout, une même célébration de la mort et de la résurrection du Christ pour faire de nous des vivants.

Le Triduum pascal commence le soir du Jeudi saint pour se terminer au dimanche de Pâques.

Nous suivons Jésus dans les derniers moments de sa vie et nous célébrons sa Pâque, c’est-à-dire son passage de ce monde à son Père.

L’Église propose des gestes concrets dans sa liturgie pour célébrer ce qui est plus qu'un anniversaire, mais notre libération aujourd'hui même. Je vous présente quelques-uns de ces gestes et symboles, ainsi que de petites liturgies qu'on peut vivre à la maison.

Jeudi saint

À l’église, nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Nous refaisons le rite d’amour du lavement des pieds. Nous méditons les paroles fondatrices de Jésus lorsqu’il prit le pain et le vin : « Ceci est mon corps livré pour vous »; « Ceci est mon sang versé pour vous ».

Nous adorons le Saint Sacrement au reposoir après la célébration de la messe. L’autel est dépouillé, nous entrons dans un temps de veille qui rappelle la prière de Jésus au Jardin des Oliviers. Nous pouvons dire cette prière dans le silence amoureux de notre cœur : « Je t’adore Seigneur Jésus, toi qui es réellement présent dans le Saint Sacrement. Fais-moi la grâce de passer une heure avec toi, de t’accompagner dans ton agonie. Ta Passion est déjà commencée, mais je sais que tu es ressuscité. Viens, Seigneur Jésus, viens!

À la maison, lors d’un repas, on prend du pain sans levain et du vin pour se rappeler la dernière Cène. On peut aussi se laver les mains entre nous. Après le repas, nous laissons sur la table un morceau de pain, une coupe, une bougie. Le soir, avant d’aller au lit, je vous suggère de prendre un temps de silence près du Christ, en descendant dans votre cœur. Vous pouvez méditer cette parole de Jésus : « Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie ». L’important est de communier aux sentiments de Jésus avant sa mort.

Vendredi saint

Le Vendredi saint après-midi, nous nous rappelons les souffrances et la mort de Jésus. Quelques-uns auront fait une procession, une marche du pardon, dans les rues avant d’arriver à l’église où l’on célèbre la Passion du Seigneur.

La liturgie commence sobrement par l’entrée silencieuse du ministre qui se prosterne devant l’autel vide. C’est toute l’Église qui adore en silence. Puis, c’est la lecture de la Passion, la grande prière universelle, la procession de la croix, « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde », la vénération collective et la communion au corps du Christ. Le soir, il y a souvent la célébration du chemin de la croix. À la maison, nous jeûnons en nous unissant aux souffrances et à la mort de Jésus. Le corps prie en jeûnant. Nous mettons bien en vue un crucifix.

Nous pouvons visionner un film sur la mort de Jésus, écouter une musique religieuse. Nous prenons quelques minutes le soir pour prier en famille autour de la croix.

On commence par un chant comme celui-ci, « Ô Croix dressée sur le monde, Ô Croix de Jésus Christ! ».

Puis, nous nommons des gens qui souffrent, nous prenons un temps de silence, nous embrassons la croix, nous terminons par un « Notre Père » en nous donnant la main, ou par une prière comme celle-ci : « Seigneur Jésus, tu as souffert par amour et tu es mort sur la croix pour nous sauver. Aide-nous à porter notre croix chaque jour, donne-nous la force de pardonner comme tu l’as fait, augmente en nous la foi, l’espérance et l’amour, car quand ta croix s’élève, le monde renaît. »

Samedi saint et Veillée pascale

Il n’y a pas de célébration liturgique à l’église le samedi.

C’est le jour du grand silence et de la joyeuse espérance, le repos du sabbat où nous nous recueillons en Dieu. Nous nous tenons avec Marie auprès du tombeau du Seigneur, dans l’attente de sa résurrection. Nous commençons à décorer la maison de fleurs, nous préparons les mets spéciaux pour le repas de Pâques.

Nous nous habillons le cœur pour la Veillée pascale, la « Veillée des veillées », la nuit lumineuse où éclatera la joie de Pâques pour cinquante jours de fête, nuit de la Parole et de l'eau où nous partageons le pain rompu et la coupe de vin, devenus par l'action de l'Esprit corps et sang du Christ ressuscité.

Alléluia!

Chanterons-nous enfin. Oui, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.

« Notre âme a soif de toi, Seigneur.

Que vienne la nuit de vrai bonheur!

Prépare-nous à la grande solennité pascale!

Que nous renaissions au contact du feu nouveau!

Inonde-nous de ton eau vive et

nous puiserons la joie aux sources du salut.

Beni sois-tu d’être le Dieu des vivants, Père, Fils et Esprit,

Dieu d’amour qui nous invite aux noces éternelles. Amen. »

Source du Présent document :

*****************************************************

*Origines du Lundi de Pâques&Et,l'omelette pascale*

B O N J O U R ,

******************************

Lundi de Pâques : quelle est l'histoire de cette fête chrétienne ?

LUNDI DE PÂQUES

- Si certains sont déjà réunis en famille, ou en train de chercher des lapins en chocolat dans leur jardin, la véritable fête de Pâques a officiellement lieu demain, lundi 17 avril.

Voici l'histoire de ce lundi de Pâques.

Les cloches ont commencé à sonner au Vatican, en cette veille du lundi de Pâques.

Dès ce matin à 10h, le pape François a rassemblé les chrétiens à la basilique Saint-Pierre de Rome, en Italie. La traditionnelle messe de Pâques a traditionnellement lieu au Vatican et célèbre la Résurrection du Christ, avec la bénédiction Urbi et Orbi.

Cette année est marquée par un fort dispositif de sécurité, suite aux récents attentats qui ont frappé les églises chrétiennes coptes d'Égypte. L'ensemble du quartier autour de la basilique Saint-Pierre a ainsi été bouché, avec seulement plusieurs points d'accès ouverts. Près d'une trentaine de portiques ont également été mis en place autour de la colonnade du Bernin.

Véritable symbole de la religion chrétienne depuis plus de 2000 ans, le lundi de Pâques rassemble chaque année des milliers de fidèles, dans le monde entier. Cette fête rassemble les chrétiens dans tous les continents et dans toutes les langues.

Si Pâques a lieu un lundi, les célébrations ont déjà commencé, ce dimanche 16 avril. Célébré en France depuis plusieurs siècles, le lundi de Pâques est une fête populaire, autant chrétienne que culturelle. Il n'est pas obligatoire d'être chrétien pour se sentir concerné par les récits de Pâques, qui évoquent la victoire de la vie sur le chaos

Pour beaucoup, c'est l'occasion de se retrouver en famille autour du roi de cette journée :

le lapin en chocolat !

Selon Le Parisien, pas moins de 15 000 tonnes de chocolat sont vendues chaque année en France lors du lundi de Pâques, et les Français tiennent à ce que les artisans confectionnent les traditionnels animaux en chocolat.

Encore une fois, il faut puiser dans l'histoire et la religion pour en savoir plus : les poissons rappellent l'épisode de la pêche miraculeuse des apôtre de Jésus, tandis que les lapins ainsi que les poules représentent les symboles du printemps, explique le quotidien. Célébré comme un jour férié, cette fête païenne n'est pas seulement l'occasion de manger du chocolat ! Pour connaitre les raisons de cette ferveur chrétienne, mais aussi populaire, il faut revenir un peu en arrière.

L'explication est à rechercher dans la tradition catholique qui poussait les Français, depuis le Moyen-Âge, à célébrer l'"Octave de Pâques". Il s'agit concrètement d'une période de huit jours, commençant le dimanche de Pâques et s'achevant le dimanche "in albis", durant laquelle les fidèles étaient invités à se rendre chaque jour à la messe pour entendre la même prière, celle de la Résurrection du Christ.

Le caractère répétitif de cette tradition avait une signification bien précise, puisqu'elle solennisait la liturgie catholique et rappelait à tous que le retour du Christ se prolonge au-delà de la fête pascale Cette huitaine était aussi l'occasion pour tous ceux qui le souhaitaient de se rendre à Rome pour l'un des pèlerinages les plus importants de l'année.

Mais après la Révolution, l'administration de plus en plus prononcée de l'Etat français, tout comme les exigences de l'économie vont remettre peu à peu en cause cette pratique. En 1801, Napoléon décide de légiférer sur cette tradition lors de l'instauration du Concordat. L'organisation des pratiques religieuses en France est placée sous l'autorité du Premier Consul, les privilèges du clergé catholique sont abolis, Napoléon met fin à l'autorité de Rome sur l'épiscopat français.

Lundi de Pâques férié : un geste de Napoléon après de Concordat Le futur empereur choisit par ailleurs de mettre fin à la longue période pascale durant laquelle la majorité des Français chôment. Désormais, la semaine suivant le dimanche de Pâques ne sera plus fériée, seul le premier lundi le restera, en signe de compensation et de compromis vis-à-vis de l’Église.

La décision arbitraire de Napoléon Bonaparte de conserver férié le deuxième jour de l'Octave de Pâques a été suivie par de nombreux pays européens, et s'est propagée peu à peu. Le lundi de Pâques est ainsi férié dans l'ensemble des pays européens, excepté au Portugal.

Autre reliquat de l'histoire, trois jours avant le lundi de Pâques, le "vendredi saint" est férié dans trois départements de l'est de la France : dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et dans la Moselle. Pourquoi ? Parce qu'en 1892, cette partie de la France, annexée en 1871 par l'Empire allemand a instauré pour l'ensemble de son territoire le Vendredi saint férié.

Ce jour de repos n'est pas qu'une tradition, il s'agit désormais d'un droit inscrit dans le Code du travail, à l'article L3134-13. Napoléon et l'église : une relation conflictuelle Napoléon 1er a toujours entretenu avec l’Église et la papauté des relations conflictuelles. Pour renforcer son pourvoir et voyant le clergé comme une menace, Bonaparte tentera de soumettre le religieux au pouvoir civil.

C'est de cette volonté que nait le concordat, censé trouver un équilibre entre la monarchie de droits divins et l'anticléricalisme qui a prévalu pendant la révolution. Mais les papes qui vont se succéder pendant son règne verront d'un très mauvais œil cette tentative de soumettre l'église de France à l’État, alors qu'elle n'a d'ordres à recevoir que de Rome.

Le conflit (et le blocus) avec la Grande-Bretagne et les guerres avec les monarchies voisines seront d'autres motifs de désaccords. Mais ce qui va réellement rompre les relations de Napoléon avec la papauté reste sa tentative d'instrumentalisation de l'Église.

Napoléon Bonaparte va d'abord négocier avec le pape Pie VII, souvent présenté comme un modéré. Il parviendra même à le faire venir à Paris en 1804, pour son couronnement impérial, contre l'avis de la Curie. Lors du sacre, Napoléon se posera lui même la couronne sur la tête, refusant que ce soit Pie VII qui le couronne.

Les historiens racontent par ailleurs que Napoléon et son épouse Joséphine, déjà mariés civilement, ne s'étaient mariés religieusement que quelques heures plus tôt, n'ayant pas jugé utile de le faire jusqu'ici. Le sacre de Napoléon sera considéré comme une humiliation par la Curie romaine.

Malgré plusieurs tentatives de conciliation à partir de 1804, les deux parties s'éloignent à partir de 1806. De nombreux sujets rendent napoléon et le pape irréconciliables, notamment le fait de Rome ne respecte pas le blocus imposé par Napoléon à ses ennemis.

Rome est occupée par l'empereur, qui était aussi roi d'Italie, en 1808. Des provinces papales sont annexées. Pie VII finit par excommunier l'empereur puis sera enlevé par le lieutenant Radet. Le souverain pontife devient prisonnier de Bonaparte. Pie VII, mis en résidence surveillée pendant 6 ans, ne sera libéré et réhabilité qu'en 1814, après la défaite de Napoléon. Plusieurs historiens pensent que ce conflit avec l'église a précipité sa chute.

BON LUNDI DE PÂQUES.

ET, "BONNE OMELETTE" : LA TRADITION DE L'OMELETTE PASCALE.

CI-DESSOUS: & L'ORIGINE DE L'OMELETTE PASCALE.

L’omelette pascale, un repas traditionnel et festif ! Pâques.

Carte postale1900

L’origine de l’omelette pascale est fort ancienne.

Guillaume d’Aquitaine aurait, dit-on, ouvert cette tradition dès l’an 800 en offrant, à la période de Pâques, un repas à base d’œufs à ses vassaux. Au Moyen-âge, la tradition veut que le Lundi de Pâques, on fasse le tour des fermes pour recueillir les oeufs.

Oeufs dans panier d'osier

Préparation de l'omelette pascale

Les œufs ainsi récoltés sont ensuite distribués sous forme d’omelette aux pauvres et indigents.Voilà pourquoi depuis, le lundi de Pâques est le jour où l’on organise force parties de campagne, et où toute famille méridionale s’apprête à faire l’oumeleto, un plat désormais traditionnel. Ce plat est devenu synonyme de fête, de bon repas surtout après les restrictions imposées par le Carême chrétien et après la rudesse de l’hiver !

L’omelette pascale se prépare aux fines herbes ou, plus délectable encore, avec des rouelles de saucisson coupées en petits dés.

L'omelette pascale

Mais autrefois les omelettes pascales étaient aussi prétexte à des réunions ou à des jeux, au Nord comme au Sud de la France. En Seine-Maritime, se tenait par exemple une « assemblée » où chacun se rendait pour manger l’omelette. Il fallait réaliser l’omelette sur place et la retourner. Ce moment était attendu par tous et les maladroits devenaient sujets à quolibets!

Joyeuses Pâques. Carte postale 1900

Dans la Somme, jeunes gens et jeunes filles se réunissaient par groupes de huit ou dix, pour manger l’omelette de Pâques. Les garçons apportaient les œufs et, après le repas, garçons et filles jouaient à colin-maillard.

En Charente et en Vendée, le repas de Pâques comprenait obligatoirement une omelette et un petit agneau. Les œufs et les agneaux avaient été préalablement bénis, et on ne brûlait pas les coquilles des œufs parce que saint Laurent avait été supplicié sur un gril chauffé aux coquilles d’œufs, et les ossements de l’agneau, qui figuraient l’agneau pascal, n’étaient pas jetés, mais enterrés.

Dans les Pyrénées-Orientales, les familles assistaient à la première messe pour pouvoir manger l’omelette avant le lever du soleil.

En Gascogne, il fallait casser les œufs dès le Samedi saint, en compter six par personne, et cuire l’omelette de façon à ce que le couteau y tienne droit ! Dans les Landes, l’omelette peynude (pieds nus) est prétexte à retrouvailles des bergers et des meuniers.

Préparation de l’omelette pascale dans les Landes Notre société moderne, en quête de convivialité a conservé le rite : à la maison, en famille, au village, dans le quartier, l’omelette pascale reste d’actualité.

Tradition et particularisme des régions vont encore de pair, l’asperge est l’attribut de l’omelette landaise, le saucisson de la béarnaise, l’aillet de la girondine, la piperade et le jambon de la basquaise, le lard de la provençale…

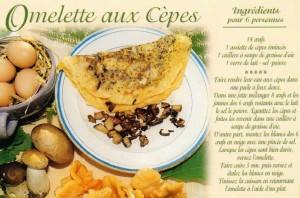

L'omelette aux cèpes.

Recette

Patrimoine seixois conserve cette tradition de repas festif depuis quelques années déjà. En cette année 2015 ce repas traditionnel se déroulera une nouvelle fois en plein air après une petite randonnée pédestre, histoire d’ouvrir l’appétit !

Seix. & Le village vu du château

A noter que depuis plus de 40 ans maintenant un village de Midi Pyrénées, au bord du Tarn, offre une omelette géante fort réputée !

Ce jour là, les membres de la confrérie mondiale des chevaliers de l’omelette pascale et géante de Bessières cuisinent quelques 1500 oeufs frais et le village de Bessières demeure à ce titre inscrit au livre des records !

L’omelette pascale géante de Bessières en Midi Pyrénées, une tradition fortement ancrée poussins escalade

http://patrimoine-seixois.fr/lomelette-pascale-un-repas-traditionnel-et-festif/

__________________________________________________________________

BON LUNDI DE PÂQUES §

" BONNE OMELETTE "

********************************************************

AGREABLE SEMAINE .

*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*

*CHANGEMENT D'HEURE 2017 - DATE ET ORIGINE*

CHANGEMENT D'HEURE 2017 - DATE ET ORIGINE

Source du présent Document :::

http://icalendrier.fr/changement-heure

Le changement d'heure est encore bien ancré en France

Passage à l'heure d'été 2017

Le passage à l'heure d'été se fera aux dates suivantes :

dans la nuit du samedi 25 mars au dimanche 26 mars 2017

dans la nuit du samedi 24 mars au dimanche 25 mars 2018

dans la nuit du samedi 30 mars au dimanche 31 mars 2019

La montre est avancée d'une heure : à 2 heures du matin, il est 3 heures.

Dans les faits, le passage à l'heure d'été fait perdre une heure de sommeil et décale de deux heures l'heure légale par rapport au soleil. Chaque année, le changement a lieu le dernier dimanche de mars.

Passage à l'heure d'hiver 2017

Le passage à l'heure d'hiver aura lieu aux dates suivantes :

dans la nuit du samedi 28 octobre au dimanche 29 octobre 2017

dans la nuit du samedi 27 octobre au dimanche 28 octobre 2018

dans la nuit du samedi 26 octobre au dimanche 27 octobre 2019

La montre doit être reculée d’une heure : à 3 heures, il est 2 heures.

Une heure de sommeil est gagnée.

Un décalage d’une heure est observé par rapport à l’heure solaire.

Chaque année, le changement a lieu le dernier dimanche d'octobre.

Origine du changement d'heure

Le Royaume-Uni et l'Irlande ont été les premiers pays à avoir adopté cette mesure lors de la Première Guerre mondiale. La première mise en place du passage à l'heure d'été en France date de 1916 dans un but d'économie d'énergie grâce à une heure d'ensoleillement naturel de plus le soir.

Ce système a été abandonné en 19452. La seconde instauration du changement d'heure en France date de 1975 après le choc pétrolier de 1973-1974. L'objectif principal était une nouvelle fois la réalisation d'économies d'énergie et ainsi réduire les éclairages artificiels afin de profiter davantage des heures d'ensoleillement.

En 1998, l'ensemble des pays de l'Union européenne ont mis en place le changement d'heure afin de faciliter les échanges. Une directive a été prise en 2001 en vue d'une harmonisation complète.

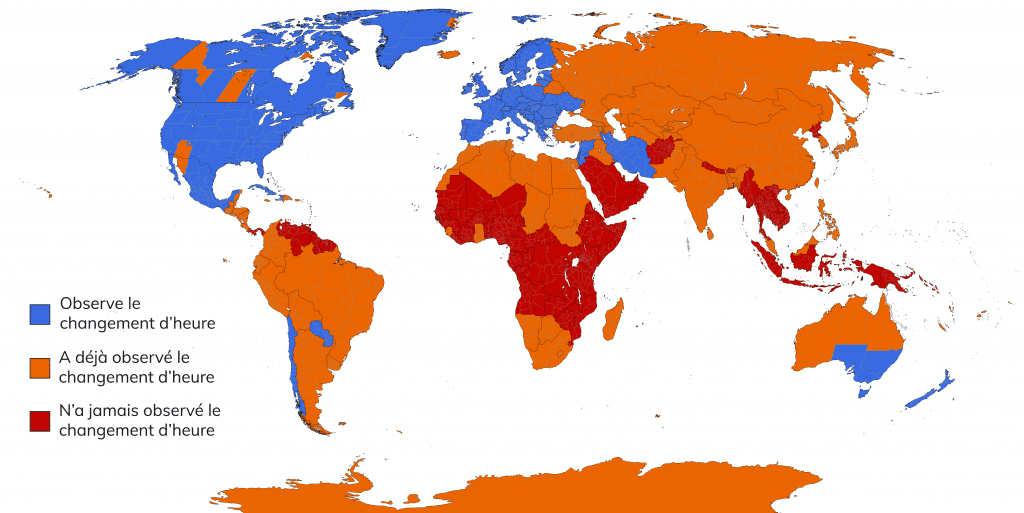

Carte mondiale représentant les pays appliquant ou ayant appliqué le changement d'heure & Paul Eggert / cc-by-sa

Le Zapping iCalendrier § Lien direct pour la Vidéo.

De réelles économies d'énergie ?

L'Ademe (l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise des Energies) indique dans une étude réalisée en 2010 que le changement d'heure a permis d'économiser 440 GWh en matière d'éclairage pour l'année 2009, ce qui équivaut à la consommation annuelle en lumière de 800 000 ménages. De plus, elle met en avant une réduction de 44 000 tonnes d'émissions de CO2 et projette pour l'année 2030 une baisse des émissions qui se situerait entre 70 000 et 100 000 tonnes de CO24.

Certains militants défavorables au changement d'heure mettent en évidence non seulement des contraintes au niveau de la santé, de l'agriculture ou encore de la sécurité routière mais aussi le fait que les économies d'énergie effectuées grâce au changement d'heure sont minimes et difficilement mesurables. Selon l'association la Méridienne qui œuvre pour la fin du changement d'heure, les 440 GWh économisés ne représentent que 0.1% des 513 000 GWh consommés dans l'année.

Aussi, l'heure gagnée le matin serait perdue le soir. L'Ademe indique dans son rapport que les économies en matière de performances thermiques ne peuvent être mesurées correctement. Aussi, la plus fréquente utilisation de lampes à basse consommation cause chaque année une baisse de cette économie d'énergie. Et qu'à l'inverse, l'utilisation massive d'appareils comme les tablettes ou les téléphones portables augmente la consommation globale de l'électricité.

L'Ademe met tout de même en évidence que le changement d'heure permet un gain de puissance et une meilleure adaptation du réseau électrique lors de pics de consommation. Le changement d'heure dans le monde Environ 70 pays dans le monde appliquent le changement d'heure.

Les pays proches de l'équateur, la majorité des pays d'Afrique ainsi que l'Indonésie n'y ont pas recours. Les États-Unis, l'Australie, le Brésil et le Canada l'appliquent mais pas de façon uniforme sur le territoire.

En Europe, certains pays ne sont plus concernés par le changement d'heure comme par exemple la Russie (depuis 2011), la Biélorussie, la Géorgie, l'Arménie (depuis 2012) ou encore l'Islande. L'Ukraine a décidé de ne plus changer d'heure en 2011 avant de remettre en place le système en 2012. L'Égypte a abrogé le changement d'heure en 2011 et la Tunisie en 2009.

*Origines & Entrée en Carême*

CAREME 2017 -

Le Carême correspond à 40 jours de jeûne chez les chrétiens, mais pas seulement.

D'où vient cette pratique qui débute par le mercredi des Cendres et que veut-t-elle vraiment dire ?

SOMMAIRE

Date du Carême

Carême 2017

Carême 2018

Période du Carême

Mercredi des cendres

Signification du Carême

Histoire du Carême

Traditions du Carême

[Mis à jour le 1er mars 2017 à 15h00]

Le Carême va, pour les chrétiens, eux au-delà du simple jeûne alimentaire.Ce mercredi 1er mars ou "mercredi des Cendres" marque le premier jour du Carême 2017.

Et le démarrage, chez les croyants, d'une période de présence à soi, à Dieu et aux autres s'ajoutant à une nourriture frugale. Le Carême mène chaque année à Pâques (il a lieu 46 jours avant) et commémore des épisodes bien précis de l'existence de Jésus Christ tels que décrits par les évangiles.

Pour les croyants catholiques et orthodoxes, la période du Carême commence à la fin de l'hiver pour finir au début du printemps. Elle contraste fortement avec les carnavals, beignets et Mardi gras d'avant le mercredi des Cendres, date de pénitence selon et pour les croyants.

Parenthèse importante pour les chrétiens, le Carême demeure un rite mystérieux pour les autres. Le mot Carême tire ses racines de "Quadragesima".

En latin, ce mot signifie quarantième : il rappelle la durée de cette période qui démarre au lendemain de Mardi Gras pour se terminer le Samedi Saint, veille de Pâques.

Pour les chrétiens pratiquants, elle est marquée par une consommation réduite d'aliments mais aussi et surtout une recherche spirituelle.

De nombreux rituels et moments forts marquent ce temps :

Mercredi des Cendres, Dimanche des rameaux, Jeudi Saint, Vendredi Saint...

Quelles sont les dates importantes en 2017 ?

Comment cette tradition est-elle née ?

Date, origine, signification, calendrier, symbolique : découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette période charnière du calendrier religieux.

EN VIDEO - Carême : se priver "pour mieux profiter"

Lien direct.

A la différence d'une célébration fixe comme la Chandeleur, qui tombe chaque année le 2 février, le Carême est une période mobile.

Elle ne compte pas de jours fériés en France, en dehors du Vendredi Saint, qui est chômé en Alsace-Moselle.

Les dates du Carême évoluent chaque année en fonction de celle de Pâques, journée qui marque sa clôture.

La méthode de fixation de la date de Pâques remonte au concile de Nicée, qui s'est tenu en 325, puis aux travaux du moine byzantin Denys le Petit. Cette fête intervient le premier dimanche suivant la pleine lune ayant lieu après le 21 mars. Par référence à la tentation du Christ (voir plus loin), le Carême dure 40 jours.

Les six dimanches de la période sont exclus de la période de jeûne : elle s'étend donc sur 46 jours calendaires (40 jours ordinaires et six dimanches).

Etant donné qu'il prend fin lors du Samedi Saint – veille de Pâques – le début du Carême a lieu 46 jours avant Pâques (quand Mardi gras a lieu 47 jours avant le dimanche de Pâques).

Carême 2017

La période du Carême se déroule du 1er mars au 16 avril en 2017. Elle a eu lieu du 10 février au 27 mars l'an dernier.

Les dates du Carême orthodoxe demeurent plus tardives : cette branche de la chrétienté n'a pas adopté le calendrier grégorien (celui utilisé en France), en 1582. Le décalage est aujourd'hui de 13 jours entre les deux calendriers.

Le Carême se termine par la Semaine Sainte, dont les temps forts sont le Dimanche des Rameaux, le Jeudi Saint, le Vendredi Saint et Pâques (voir ci-dessous).

Carême 2018

En 2018, le Carême aura lieu du mercredi 14 février (par coïncidence, également jour de la Saint-Valentin) au dimanche 1er avril 2018 (jour du poisson d'avril !).

En 2019, le Carême s'étalera entre le mercredi 6 mars et le dimanche 21 avril 2019.

Le Carême culmine avec la Semaine Sainte

Période du Carême

Le Carême est marqué par plusieurs dates importantes pour les chrétiens.

Le 4e dimanche du Carême - dit dimanche des Lætare (du latin "se réjouir") - est l'un de ces moments forts. Il s'agit d'un temps de pause dans l'austérité du Carême, où les célébrations retrouvent un aspect plus festif (fleurs, cloches, vêtements...).

Objectif : laisser entrevoir aux fidèles les joies de Pâques.

En fin de Carême se produit un autre temps fort : la Semaine Sainte, commémorant la Passion du Christ. Elle s'ouvre une semaine avant Pâques, lors du Dimanche des Rameaux. Ce jour-là, dans le rite catholique, les fidèles apportent des rameaux (branches), qui sont bénis lors de la messe.

Cette cérémonie est un hommage à l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem : selon la Bible, le peuple l'avait alors salué avec des palmes.

La Semaine Sainte se poursuit lors du Jeudi Saint : dans les Evangiles, ce jour est celui de la Cène, dernier repas partagé entre Jésus et ses apôtres et première Eucharistie. Vendredi Saint est le jour de commémoration de la mort de Jésus-Christ.

Il est d'usage de ne pas célébrer de messe, mais de suivre un chemin de croix (une procession rappelant les épisodes de la crucifixion).

Samedi Saint est consacré au jeûne et à la réflexion. Le soir, les catholiques pratiquants se réunissent pour la veillée pascale. Cette nuit-là marque la fin du Carême et le début des célébrations de Pâques.

Mercredi des Cendres

La période du Carême s'ouvre par le Mercredi des Cendres, lendemain sévère de Mardi gras.

L'an dernier, il a eu lieu le mercredi 10 février, cette année ce sera le mercredi 1er mars.

Dans le rite catholique, le prêtre dessine une croix sur le front des fidèles et déclare : "Homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière".

Cette évocation symbolique de la mort existe depuis le VIe siècle.

Dans leur représentation, les Cendres se rattachent toutefois à plusieurs phases de la relation du croyant au Christ :

1°la condition vulnérable de l'homme, en d'autres termes sa faiblesse, sa vanité et sa propension à commettre des pêchés ;

2°la prière intense de l'homme à Dieu pour que ce dernier lui vienne en aide ;

3°la résurrection à laquelle participe tout homme dans le cadre du "triomphe du Christ".

En vidéo - Lien direct.

Pour les catholiques, le mercredi des cendres est un moment essentiel :

Le Carême tire ses origines d'un épisode biblique : la tentation du Christ.

D'après les Evangiles, peu après son baptême (vers l'âge de 30 ans), Jésus a passé quarante jours de jeûne dans le désert de Judée, à l'est de Jérusalem. Là, le Diable lui serait apparu pour le tenter. Ce sont les textes de Matthieu et Luc qui donnent le plus de détails sur cet évènement supposé.

Après avoir passé cinq semaines de jeûne parmi les bêtes sauvages, Jésus-Christ est visité par Satan, qui lui fait trois propositions. D'abord, changer les pierres en pain pour soulager sa faim. Ensuite, le malin aurait proposé à Jésus de prouver sa nature divine en sautant du haut du Temple de Jérusalem et en se faisant rattraper par des anges.

Enfin, au sommet d'une montagne, le Diable propose à Jésus de lui offrir tous les royaumes du monde en échange de sa soumission...

Dans les trois cas, Jésus refuse de se laisser tenter. L'Eglise catholique résume cet épisode et la tradition du Carême ainsi : "L'Eglise s'unit chaque année par les quarante jours du Grand Carême au mystère de Jésus dans le désert" (Catéchisme de l'Eglise catholique, n° 540).

Toutefois, historiens et théologiens demeurent divisés sur la nature de l'événement : retraite réelle dans le désert ou parabole des tourments moraux du Christ ?

Quelle que soit la "réponse", la période du Carême invite les chrétiens à se souvenir de cet épisode dans un esprit de retraite collective pendant un mois.

Et ladite réflexion se poursuit jusqu'à la Semaine Sainte, période du souvenir de la mort puis de la résurrection du Christ pour les chrétiens (catholiques, orthodoxes, protestants...).

Le Carême représente donc aussi pour les pratiquants chrétiens l'occasion de se préparer sereinement à célébrer les solennités pascales, via une purification de leur coeur ; ce qu'ils considèrent comme une bonne pratique de la vie chrétienne et une attitude de pénitence.

Histoire du Carême

Le jeûne est une pratique religieuse très ancienne qui ne concerne pas que les chrétiens.

Par exemple, elle est déjà signalée dans de nombreux passages de l'Ancien testament ou dans certains enseignement bouddhistes, et concerne aujourd'hui les musulmans, lors du Ramadan, et les juifs, à Yom Kippour.

Si les apôtres ne commémorèrent pas la mort de Jésus en se privant de nourriture, la pratique s'installa chez les premiers chrétiens.

C'est au IVe siècle que les célébrations de Pâques et du Carême sont formalisées par l'Eglise (pas encore découpée entre catholiques, orthodoxes et protestants) : dates et rituels se fixent progressivement dans l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge.

Beaucoup de croyants pratiquaient alors la xérophagie (consommation de pain et de fruits secs uniquement) et se privaient du repas du soir.

Dès la Renaissance, la relative sécularisation de la société occidentale et la relaxation des consignes données aux chrétiens ont rendu les pratiques plus souples. Le jeûne peut être remplacé ou complété par des bonnes actions ou des prières.

Traditionnellement, il était d'usage de ne pas consommer de viande le vendredi, en souvenir du Vendredi Saint (jour de la crucifixion). Un usage qui demeure courant dans de nombreuses familles – y compris peu ou pas pratiquantes – en France comme ailleurs.

Les protestants, eux, considèrent cette période comme un moment de réflexion où l'on doit se tourner vers le Christ, sans pour autant recommander de pénitence alimentaire.

Traditions du Carême

Un grand nombre de traditions trouvent leur origine dans le Carême. A commencer par le Carnaval, culminant à Mardi gras (veille de la période d'abstinence et de jeûne), exutoire précédant les rigueurs de la pénitence. La Semaine Sainte est également marquée par de nombreuses traditions. Ainsi, à Séville en Espagne, elle est l'occasion de processions lentes et spectaculaires.

Les "nazarenos", pénitents silencieux, avancent dans les ruelles aux sons cuivrés des fanfares jouant des airs solennels.

Les orthodoxes (majoritaires en Russie, en Grèce...) pratiquent des rites différents des catholiques lors du Carême : la prière d'Éphrem le Syrien est répétée deux fois par jour tandis que les prescriptions alimentaires demeurent plus strictes.

Les "efforts de Carême", c'est quoi ?

Pour les croyants qui le pratiquent, le Carême ça n'est pas forcément que le jeûne alimentaire.

En plus de la méditation, pour une meilleure présence à Dieu, des aménagements de vie sont préconisés : il s'agit par exemple de s'engager dans des actions bénévoles, de prendre le temps de discuter chaque jour avec une personne seule ou encore de désactiver Facebook et d'éteindre la radio.

Des actions qui permettent, dans l'esprit de l'Eglise, de faire silence et de se mettre davantage dans "l'esprit de retraite du Carême".

Les Torrijas sont des pains perdus espagnols très consommés pendant le Carême

**********************************************************************************************************************************************

*

*

SOURCE DU PRESENT DOCUMENT: L'INTERNAUTE § Lien direct.

*Pour la Saint Patrick, 5 choses à savoir:Saint-Patrick*

C'EST LA VIE

Pour la Saint Patrick, cinq choses à savoir sur la fête nationale irlandaise

IRLANDE -

Avant d'aller lever le coude et danser sur un enivrant air de musique irlandaise, faisons le point.

Vous vous en doutiez certainement, la Saint-Patrick n'a pas été créée par les brasseurs pour nous faire boire une quantité faramineuse de bière, ni par les producteurs de trèfles ou les marchands de tissus verts pour qui le 17 mars représente, à n'en pas douter, un jour important. En fait, la Saint-Patrick est née sur le sol américain.

Saint Patrick lui-même n'était pas irlandais mais écossais et à l'origine la couleur de ce jour n'est pas le vert émeraude mais... le bleu!

Bref, avant d'avoir tout faux et de ne plus avoir les idées très claires, voici 5 idées reçues sur la Saint Patrick :

Saint Patrick n'était pas Irlandais

Saint Patrick serait né en 393 à Kilpatrick, en Écosse.

À l'âge de 16 ans, il fut capturé par des Irlandais et amené sur l'île où il fut réduit en esclavage. Après 6 ans où il pria intensément, il revint en Ecosse. Dans un rêve, les Irlandais le supplièrent de revenir avec eux. Pendant plusieurs années, Patrick alla se former en Gaule. Quadragénaire, il revint en Irlande pour fonder des couvents et des monastères dans toute l'île.

La couleur de Saint-Patrick est le bleu

Lien direct pour les figurines § Couleur de la Saint-Patrick:Bleu / Getty Stock.

Comme l'explique le Time, plusieurs historiens s'accordent à dire que la couleur de Saint Patrick est le bleu et non le vert. Cette teinte de bleu peut toujours être vue sur d'anciens drapeaux irlandais et était utilisée sur les drapeaux de l'Armée Citoyenne Irlandaise

Le vert de la Saint Patrick a fait son apparition en 1798 pendant la rébellion irlandaise quand le trèfle est devenu un symbole du nationalisme.

La Saint-Patrick est américaine

Selon Timothy Meagher, un professeur de l'Université Catholique américaine d'origine irlandaise, ce sont les villes américaines qui comptaient une forte diaspora irlandaise qui au XVIIIe ont commencé à célébrer cette journée.

"C'était une façon d'honorer un saint mais aussi d'affirmer leur identité ethnique et de créer des liens de solidarité."

Saint Patrick n'a pas fait partir tous les serpents d'Irlande

Non, contrairement à la légende, Saint Patrick n'a pas fait partir tous les serpents d'Irlande.

Comme en Nouvelle-Zélande, en Islande, au Groenland et en Antarctique, on ne trouve pas de serpents en Irlande, comme l'explique Le National Geographic.

Boire à la Saint-Patrick?

Non ce n'est pas vraiment le moment!

La Saint-Patrick tombe en pleine période de Carême pendant laquelle les abus en tout genre sont particulièrement mal vus dans la religion catholique. Jusqu'en 1961, une loi imposait aux pubs d'Irlande de fermer ce soir-là.

Source du présent Document : Le Huffington Post

5 choses à savoir sur... La Saint-Patrick

Qu'est-ce que la Saint-Patrick le 17 mars ?

***************************************************************

*Origine - Dates § Journée de la Femme*

Journée de la femme

Prochaine date : Journée de la femme 2017

Mercredi 8 mars 2017

Les dates en 2017, 2018 et 2019 sont :

Mercredi 8 mars 2017

Jeudi 8 mars 2018

Vendredi 8 mars 2019

8 mars : tout un combat pour l’égalité.

Tout commence pendant la Révolution française, lorsque les femmes débutent leur combat pour la protection sanitaire, l’accès à l’éducation primaire, le droit de vote et le droit au travail. Olympe de Gouges rédige la Déclaration des droits de la Femme et de la citoyenne en 1791, tentative réduite à néant par le code Napoléon qui stipulait l’exclusion totale de la femme de la vie politique.

Les premiers changements voient le jour en 1848 dans l’Etat de New York puis, une chose en entraînant une autre et à la demande du parti socialiste d’Amérique, le National Woman’s Day est fêté pour la première fois le 28 février 1909, suivi de la célébration de la première journée internationale de la femme le 19 mars 1911.

Le 8 mars 1917, au début de la Révolution russe, les femmes de Petrograd manifestent, entérinant la date du 8 mars. Celle-ci sera par la suite officialisée par l’ONU. Honneur aux femmes ! La récupération commerciale de la journée internationale des droits des femmes l’a réduite à une simple célébration durant laquelle il est de coutume de témoigner son amour et son respect envers les femmes de son entourage, en leur offrant une rose ou un petit cadeau.

Néanmoins, cette journée est surtout l’occasion de se souvenir des efforts accomplis et de faire un état des lieux des situations actuelles à travers le monde. Le travail est encore long pour assurer à chaque femme, dans le monde entier, les mêmes droits qu’aux hommes. Cette journée vise donc également à rassembler les volontés pour améliorer les conditions de vie de toutes les femmes.

**************************************************************************

Source du présent Document : allocalendrier

https://allocalendrier.com/fetes-civiles/journee-de-la-femme

*Carême 2017 : ces 40 jours pour les chrétiens ?*

Carême : du mercredi des Cendres à Pâques, que veulent dire ces 40 jours pour les chrétiens ?

MERCREDI DES CENDRES

- Le Carême correspond à 40 jours de jeûne chez les chrétiens, mais pas seulement.

D'où vient cette pratique et que veut-t-elle vraiment dire ?

SOMMAIRE

Date du Carême

Carême 2017

Carême 2018

Période du Carême

Mercredi des cendres

Signification du Carême

Histoire du Carême

Traditions du Carême [Mis à jour le 28 février 2017 à 20h05]

Temps clé de l'année pour les chrétiens, le Carême va pour eux au-delà du simple jeûne alimentaire. Ce mercredi 1er mars ou "mercredi des Cendres" marque le premier jour du Carême 2017.

Et le démarrage, chez les croyants, d'une période de présence à soi, à Dieu et aux autres s'ajoutant à une nourriture frugale.

Le Carême mène chaque année à Pâques (il a lieu 46 jours avant) et commémore des épisodes bien précis de l'existence de Jésus Christ tels que décrits par les évangiles. Pour les croyants catholiques et orthodoxes, la période du Carême commence à la fin de l'hiver pour finir au début du printemps. Elle constraste fortement avec les carnavals, beignets et Mardi gras d'avant le mercredi des Cendres, date de pénitence selon et pour les croyants. Parenthèse importante pour les chrétiens, le Carême demeure un rite mystérieux pour les autres.

Le mot Carême tire ses racines de "Quadragesima".

En latin, ce mot signifie quarantième : il rappelle la durée de cette période qui démarre au lendemain de Mardi Gras pour se terminer le Samedi Saint, veille de Pâques. Pour les chrétiens pratiquants, elle est marquée par une consommation réduite d'aliments mais aussi et surtout une recherche spirituelle.

De nombreux rituels et moments forts marquent ce temps : Mercredi des Cendres, Dimanche des rameaux, Jeudi Saint, Vendredi Saint...

Quelles sont les dates importantes en 2017 ?

Comment cette tradition est-elle née ?

Date, origine, signification, calendrier, symbolique :

découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette période charnière du calendrier religieux.

EN VIDEO - Carême : se priver "pour mieux profiter"

NOTIFICATIONS

Recevez une notification dès qu'un article est publié sur les sujets en relation avec : Religion Pâques Jésus Christ Mardi gras Date du Carême A la différence d'une célébration fixe comme la Chandeleur, qui tombe chaque année le 2 février, le Carême est une période mobile. Elle ne compte pas de jours fériés en France, en dehors du Vendredi Saint, qui est chômé en Alsace-Moselle.

Les dates du Carême évoluent chaque année en fonction de celle de Pâques, journée qui marque sa clôture. La méthode de fixation de la date de Pâques remonte au concile de Nicée, qui s'est tenu en 325, puis aux travaux du moine byzantin Denys le Petit.

Cette fête intervient le premier dimanche suivant la pleine lune ayant lieu après le 21 mars. Par référence à la tentation du Christ (voir plus loin), le Carême dure 40 jours.

Les six dimanches de la période sont exclus de la période de jeûne : elle s'étend donc sur 46 jours calendaires (40 jours ordinaires et six dimanches). Etant donné qu'il prend fin lors du Samedi Saint – veille de Pâques – le début du Carême a lieu 46 jours avant Pâques (quand Mardi gras a lieu 47 jours avant le dimanche de Pâques).

Carême 2017

La période du Carême se déroule du 1er mars au 16 avril en 2017. Elle a eu lieu du 10 février au 27 mars l'an dernier. Les dates du Carême orthodoxe demeurent plus tardives : cette branche de la chrétienté n'a pas adopté le calendrier grégorien (celui utilisé en France), en 1582.

Le décalage est aujourd'hui de 13 jours entre les deux calendriers. Le Carême se termine par la Semaine Sainte, dont les temps forts sont le Dimanche des Rameaux, le Jeudi Saint, le Vendredi Saint et Pâques (voir ci-dessous). Carême 2018 En 2018, le Carême aura lieu du mercredi 14 février (par coïncidence, également jour de la Saint-Valentin) au dimanche 1er avril 2018 (jour du poisson d'avril !). En 2019, le Carême s'étalera entre le mercredi 6 mars et le dimanche 21 avril 2019. xx ricardoreitmeyer fotolia Le Carême culmine avec la Semaine Sainte © ricardoreitmeyer - Fotolia Période du Carême Le Carême est marqué par plusieurs dates importantes pour les chrétiens. Le 4e dimanche du Carême - dit dimanche des Lætare (du latin "se réjouir") - est l'un de ces moments forts. Il s'agit d'un temps de pause dans l'austérité du Carême, où les célébrations retrouvent un aspect plus festif (fleurs, cloches, vêtements...).

Objectif : laisser entrevoir aux fidèles les joies de Pâques.

En fin de Carême se produit un autre temps fort : la Semaine Sainte, commémorant la Passion du Christ. Elle s'ouvre une semaine avant Pâques, lors du Dimanche des Rameaux. Ce jour-là, dans le rite catholique, les fidèles apportent des rameaux (branches), qui sont bénis lors de la messe. Cette cérémonie est un hommage à l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem : selon la Bible, le peuple l'avait alors salué avec des palmes.

La Semaine Sainte se poursuit lors du Jeudi Saint : dans les Evangiles, ce jour est celui de la Cène, dernier repas partagé entre Jésus et ses apôtres et première Eucharistie. Vendredi Saint est le jour de commémoration de la mort de Jésus-Christ. Il est d'usage de ne pas célébrer de messe, mais de suivre un chemin de croix (une procession rappelant les épisodes de la crucifixion). Samedi Saint est consacré au jeûne et à la réflexion. Le soir, les catholiques pratiquants se réunissent pour la veillée pascale.

Cette nuit-là marque la fin du Carême et le début des célébrations de Pâques. Mercredi des Cendres La période du Carême s'ouvre par le Mercredi des Cendres, lendemain sévère de Mardi gras.

L'an dernier, il a eu lieu le mercredi 10 février, cette année ce sera le mercredi 1er mars. Dans le rite catholique, le prêtre dessine une croix sur le front des fidèles et déclare : "Homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière". Cette évocation symbolique de la mort existe depuis le VIe siècle.

Dans leur représentation, les Cendres se rattachent toutefois à plusieurs phases de la relation du croyant au Christ : 1°la condition vulnérable de l'homme, en d'autres termes sa faiblesse, sa vanité et sa propension à commettre des pêchés ; 2°la prière intense de l'homme à Dieu pour que ce dernier lui vienne en aide ; 3°la résurrection à laquelle participe tout homme dans le cadre du "triomphe du Christ".

En vidéo -

Pour les catholiques, le mercredi des cendres est un moment essentiel :

Signification du Carême

Le Carême tire ses origines d'un épisode biblique : la tentation du Christ.

D'après les Evangiles, peu après son baptême (vers l'âge de 30 ans), Jésus a passé quarante jours de jeûne dans le désert de Judée, à l'est de Jérusalem. Là, le Diable lui serait apparu pour le tenter. Ce sont les textes de Matthieu et Luc qui donnent le plus de détails sur cet évènement supposé.

Après avoir passé cinq semaines de jeûne parmi les bêtes sauvages, Jésus-Christ est visité par Satan, qui lui fait trois propositions. D'abord, changer les pierres en pain pour soulager sa faim. Ensuite, le malin aurait proposé à Jésus de prouver sa nature divine en sautant du haut du Temple de Jérusalem et en se faisant rattraper par des anges.

Enfin, au sommet d'une montagne, le Diable propose à Jésus de lui offrir tous les royaumes du monde en échange de sa soumission... Dans les trois cas, Jésus refuse de se laisser tenter. L'Eglise catholique résume cet épisode et la tradition du Carême ainsi : "L'Eglise s'unit chaque année par les quarante jours du Grand Carême au mystère de Jésus dans le désert" (Catéchisme de l'Eglise catholique, n° 540).

Toutefois, historiens et théologiens demeurent divisés sur la nature de l'événement : retraite réelle dans le désert ou parabole des tourments moraux du Christ ? Quelle que soit la "réponse", la période du Carême invite les chrétiens à se souvenir de cet épisode dans un esprit de retraite collective pendant un mois.

Et ladite réflexion se poursuit jusqu'à la Semaine Sainte, période du souvenir de la mort puis de la résurrection du Christ pour les chrétiens (catholiques, orthodoxes, protestants...). Le Carême représente donc aussi pour les pratiquants chrétiens l'occasion de se préparer sereinement à célébrer les solennités pascales, via une purification de leur coeur ; ce qu'ils considèrent comme une bonne pratique de la vie chrétienne et une attitude de pénitence.

Histoire du Carême

Le jeûne est une pratique religieuse très ancienne qui ne concerne pas que les chrétiens.

Par exemple, elle est déjà signalée dans de nombreux passages de l'Ancien testament ou dans certains enseignement bouddhistes, et concerne aujourd'hui les musulmans, lors du Ramadan, et les juifs, à Yom Kippour. Si les apôtres ne commémorèrent pas la mort de Jésus en se privant de nourriture, la pratique s'installa chez les premiers chrétiens.

C'est au IVe siècle que les célébrations de Pâques et du Carême sont formalisées par l'Eglise (pas encore découpée entre catholiques, orthodoxes et protestants) :

dates et rituels se fixent progressivement dans l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge.

Beaucoup de croyants pratiquaient alors la xérophagie (consommation de pain et de fruits secs uniquement) et se privaient du repas du soir. zzz torrijas alvaro german vilela fotolia Les Torrijas sont des pains perdus espagnols très consommés pendant le Carême © Alvaro German Vilela - Fotolia Dès la Renaissance, la relative sécularisation de la société occidentale et la relaxation des consignes données aux chrétiens ont rendu les pratiques plus souples. Le jeûne peut être remplacé ou complété par des bonnes actions ou des prières.

Traditionnellement, il était d'usage de ne pas consommer de viande le vendredi, en souvenir du Vendredi Saint (jour de la crucifixion). Un usage qui demeure courant dans de nombreuses familles – y compris peu ou pas pratiquantes – en France comme ailleurs. Les protestants, eux, considèrent cette période comme un moment de réflexion où l'on doit se tourner vers le Christ, sans pour autant recommander de pénitence alimentaire. Traditions du Carême Un grand nombre de traditions trouvent leur origine dans le Carême. A commencer par le Carnaval, culminant à Mardi gras (veille de la période d'abstinence et de jeûne), exutoire précédant les rigueurs de la pénitence. La Semaine Sainte est également marquée par de nombreuses traditions.

Ainsi, à Séville en Espagne, elle est l'occasion de processions lentes et spectaculaires. Les "nazarenos", pénitents silencieux, avancent dans les ruelles aux sons cuivrés des fanfares jouant des airs solennels. Les orthodoxes (majoritaires en Russie, en Grèce...) pratiquent des rites différents des catholiques lors du Carême : la prière d'Éphrem le Syrien est répétée deux fois par jour tandis que les prescriptions alimentaires demeurent plus strictes.

Les "efforts de Carême", c'est quoi ?

Pour les croyants qui le pratiquent, le Carême ça n'est pas forcément que le jeûne alimentaire. En plus de la méditation, pour une meilleure présence à Dieu, des aménagements de vie sont préconisés : il s'agit par exemple de s'engager dans des actions bénévoles, de prendre le temps de discuter chaque jour avec une personne seule ou encore de désactiver Facebook et d'éteindre la radio. Des actions qui permettent, dans l'esprit de l'Eglise, de faire silence et de se mettre davantage dans "l'esprit de retraite du Carême".

SOURCE / LIEN DU PRESENT DOCUMENT: