à méditer actualités amitié amour amitié tendresse animaux artiste peintre artistes divers automne belle journée belles femmes belles images bon mercredi les ptits bouts

ImagesRubriques

>> Toutes les rubriques <<

· POEMES et POETES (587)

· CITATIONS ET PROVERBES (779)

· NOEL ET JOUR DE L'AN (1150)

· HUMOUR (1093)

· LA PENSEE du JOUR (2490)

· ARTISTES DIVERS (457)

· ANIMAUX DOMESTIQUES ET AUTRES (789)

· BRETAGNE (405)

· ENFANTS (1166)

· PEOPLE (547)

- · miss elaine robes

- · gratuit chezmanima

- · image pour blog

- · les plus belles images du

- · à la rose des sables

- · 2017

- · blog chez yvonne

- · belle image blog

- · yvette de france

- · crepes yvonne

bonjour ma chère amie yvonne,

je suis enchantée de venir prendre un p'tit café chez toi, nous parlerons de ch

Par MARITE, le 10.06.2021

dors bien petit bonhomme ... ton ange veille ! à 22:17 par yvonne92110

. .. et j'espère qu'un c

Par Anonyme, le 07.06.2021

21/05/2013... le monde entier vous admire, alors que personne ne vous comprend".... ils savaient parler... à

Par Anonyme, le 06.06.2021

06.06.2021. ..j'ai des goûts de luxe et mes amis sont en or.... c'est parce que ton blog est un trésor...

Par Anonyme, le 06.06.2021

13/05/2012 ... que ta bonne humeur peut égayer la vie des autres ...que tu peux, en tout temps, dire un mot

Par Anonyme, le 06.06.2021

Articles les plus lus

· Poème très émouvant ... sur la maladie d' Alzheimer !

· Un court poème de Monique Müller ... La colère !

· Humour ... Breton !

· DALI ... peintre surréaliste, sculpteur, scénariste !

· Quelques citations ... toutes liées au Champagne !

· Un poème de Maurice Carême ... L' Artiste !

· Un joli fond d'écran "ZEN" ... si vous aimez KDO !

· humour ... le Nez !

· citation : la valeur de l' Amitié

· Histoire de la Petite Souris ... à raconter aux Enfants !

· Sans dessus dessous ... texte de Raymond Devos !

· Vintage ... " Pin Up Girls " !

· David Hamilton ... talentueux et marginal !

· Le Pape François ... les photos qui font la différence !

· Histoire vraie ... particulièrement touchante !

Date de création : 28.09.2009

Dernière mise à jour :

29.05.2021

37578 articles

Notez que les commentaires malveillants, insultants ou racistes, ne seront pas validés ...

Notez que les commentaires malveillants, insultants ou racistes, ne seront pas validés ...  Merci de laisser éventuellement une trace de votre passage sur mon "Livre d'Or" !!! Vous pouvez également cliquer sur "j'aime", si vous avez apprécié la visite ...

Merci de laisser éventuellement une trace de votre passage sur mon "Livre d'Or" !!! Vous pouvez également cliquer sur "j'aime", si vous avez apprécié la visite ...

Belle Ambassadrice ... pour vous dire "Bon Week-end" !

Première traversée de la Manche par L. Blériot !

Depuis octobre 1908, le journal britannique Daily Mail offre la somme de 1000 livres sterling au premier aviateur qui réussira cette traversée. Sans boussole ni carte, Louis Blériot décolle à 4h35 du matin en ce jour d’été 1909 du lieu-dit « Les Baraques » à Sangatte, près de Calais : son vol, qui se déroule sans souci, s’achève par un atterrissage assez violent, sans conséquence pour le pilote, près de Douvres dans la région du Kent, après un parcours de 38 km effectué en moins de 30 minutes

Dans son numéro du 26 juillet 1909, Le Figaro, sous la plume du sportif, journaliste sportif et secrétaire général du Comité national des sports François-Étienne Reichel dit Frantz-Reichel, narre, en témoin de l’exploit réalisé pour la première fois par Louis Blériot la veille, au lever du soleil, les passionnantes péripéties de cette traversée de la Manche en aéroplane

L’exploit est accompli, consigne Frantz-Reichel dans son compte-rendu le jour même de la prouesse. Le vol merveilleux est réalisé. Blériot a ce matin, dans l’or du soleil levant et poursuivant la brume qui fuyait symboliquement devant lui franchi la Manche et, parti de France, atterri en Angleterre par l’audacieux chemin des airs. C’est un événement, une date ; des horizons nouveaux et troublants sont d’un seul coup d’aile ouverts à l’humanité. Fier de son enthousiasmante conquête, pour la première fois un homme, par l’espace qui nous enveloppe, saute les frontières et, pour commencer, la plus redoutable de celles qui séparent les peuples, la mer.

|

Depuis aujourd’hui, on peut dire que l’Angleterre a cessé d’être une île. De son admirable et inoubliable envolée, Blériot l’a reliée au continent. Son exploit fera sensation. en Angleterre qu’elle va troubler profondément. Il y a quelque chose de changé ; après les champs, après les arbres, après les villes, voir la mer franchie ! les frontières tombent une à une. La route est tracée. D’autres maintenant l’emprunteront indéfiniment.

Rien n’a manqué à la tentative. Elle a eu le beau, le grandiose et le dramatique ; dramatique certes quand des hauteurs de Sangatte où subitement éveillé par les acclamations qui saluaient Blériot, Latham, désespéré, désolé, abattu et tout en larmes, assista à l’envolée sublime de son rival portant la libellule d’or dans le flamboiement du jour naissant vers l’Angleterre endormie et qu’il allait surprendre au lit.

La tentative, vous le savez, avait été décidée tard dans la nuit. Blériot et Latham avaient résolu de l’affronter ensemble, le premier des Baraques, l’autre de Sangatte. Tout aussitôt, on prit dans les deux camps les dispositions de départ. Le vent avait faibli dans la soirée. La mer s’était apaisée. Une occasion pouvant se présenter, il fallait en profiter. Blériot en profita victorieusement. Latham la manqua. Il dormait. Trompés par la brise du cap Blanc-Nez, ses amis ne crurent pas devoir troubler son repos ; il perdit ainsi la glorieuse et unique .partie.

À deux heures du matin, ce fut au camp Blériot un réveil tumultueux, à coups de poing et de pied dans les portes, le saut fébrile du lit, la toilette rapide, maladroite, la galopade par les couloirs, les uns se rendant aux Baraques, les autres à l’hôtel de la Gare Maritime où loge Blériot, afin d’y cueillir le dernier renseignement et de prendre place à bord des navires convoyeurs, les deux torpilleurs pour Latham, le contre torpilleur Escopette pour Blériot. Il souffle une légère brise du Sud-Ouest, le ciel est couvert, la mer et les nuages immobiles dans les ténèbres douteuses de la nuit qui finit. Les trois bateaux de guerre s’apprêtent ; on active les feux, les chaudières halètent, crachent le feu ; des ombres courent, s’agitent ; des ordres se croisent, impressionnants.

Trois heures sonnent au gai carillon de Calais ; elles sonnent allègrement dans la lumière lunaire des globes électriques qui jalonnent le port. Un groupe s’avance : c’est celui de Blériot qui va doucement gagner, au pas lent de ses béquilles, l’automobile qui le conduira à sa volière des Baraques. Mme Blériot l’accompagne. Son collaborateur Leblanc et quelques amis le suivent, graves, silencieux, émus ; c’est l’instant de la séparation : elle fut simple, courageuse, émouvante : « Au revoir ! » dit-il. « À tout à l’heure, à Douvres », répondit Mme Blériot. Un baiser, et tandis que lui, qui dans quelques minutes allait dans un vol de mouette planer au-dessus des flots, par l’espace conquis, se hissait péniblement sur l’automobile, Mme Blériot se rendait à bord de l’Escopette où je me rends aussi, pour suivre du cœur et des yeux, dans son audacieuse traversée, son intrépide mari.

En mer :

Le jour se lève. Nous partons. Du haut de sa passerelle, le commandant Pioger étudie, la mer.

— Calme plat, crie-t-il joyeusement, l’occasion est bonne !

— Oui, commandant, répond son second, l’enseigne de vaisseau Filbien ; mais le baromètre descend, dans deux heures il sera trop tard.

L’Escopette quitte les jetées désertes, appuie à gauche, et se tenant à deux ou trois kilomètres de la côte, se met à décrire des cercles en attendant que lui vienne de terre, donné par un timonier placé au sémaphore des Baraques, le signal de l’envol de Blériot.

|

L’Orient peu à peu s’enflamme, la côte s’éclaire, se précise sur le ciel bleu ; maintenant Calais et les Baraques, tapis derrière les dunes que l’aurore rosit, donnent une vision de Venise. Nous interrogeons fiévreusement, anxieusement ces dunes derrière lesquelles Blériot s’apprête et d’où il doit surgir. Nous l’apercevons tout à coup filant comme au ras des dunes, puis des prairies, qui montent en marches lentes et longues vers les crêtes de Sangatte qu’encombrent déjà d’innombrables curieux qui, croyant plus à Latham qu’à Blériot, sont d’un peu partout accourus là-haut. Ce sont leurs bravos qui réveilleront Latham consterné. Blériot vire, revient, disparaît. Un long moment se passe.

— Commandant, crie une vigie, on signale de terre que Blériot est prêt.

À dix-sept nœuds, ordonne le commandant.

L’Escopette achève sa courbe et, dans un frémissement de toute sa carcasse, fonce sur Douvres. Une émotion nous étreint. Mme Blériot a pâli. L’instant est solennel. Nous nous taisons. Soudain à l’est surgit le soleil, et voici qu’au-dessus des dunes, avec lui, mais en face de nous, apparaît, s’élève comme lancé vers le ciel, le Blériot. Il est 4h35. L’Escopette hâte sa marche ; le commandant rugit ses ordres : « À vingt nœuds ! à vingt-trois ! à vingt-cinq nœuds ! »

L’étrave du bateau éventre les flots qui, en pluie, s’abattent sur nous, indifférents, la jumelle aux yeux, penchés aux bastingages, haletant nos émotions d’exclamations courtes, hachées, enthousiastes. Nous suivons l’homme et l’oiseau dans leur état sublime.

Sans hésiter, Blériot a pris tout de suite la mer et, guidé par nous, mis le cap sur Douvres. Il longe la côte, monte à cent mètres, passe entre nous et Sangatte, où nous devinons le drame douloureux qui se joue, franchit le promontoire de Blanc-Nez. Aidé par le vent, le Blériot vole merveilleusement, gagne sur nous avec une rapidité foudroyante, nous atteint, nous déborde et, hardiment, poursuit sa course vers l’Angleterre dont les falaises nous échappent encore. À le voir si sûr dans son vol, prodigieux de stabilité, Mme Blériot a repris confiance. Elle gravit maintenant l’échelle de la dunette pour mieux suivre du regard l’oiseau magnifique qui s’éloigne, s’éloigne à tire d’hélice.

Que le voici donc loin ! et ceci nous effare. Il diminue à vue d’œil. Nous le voyons rectifier sa ligne, venir par le travers à droite. Il n’est bientôt plus qu’une petite chose blanche qu’on confond avec les mouettes et les canards sauvages. Il n’est plus qu’un point. Nos yeux fatigués nous font mal, pleurent. Il a disparu et l’anxiété nous reprend. Maintenant, ce n’est plus le ciel que nos regards interrogent, fouillent, mais les flots, par peur d’y voir flotter tout à coup l’homme et l’oiseau.

Que l’Angleterre est donc loin de la France ! Dans la brume, ses côtes s’estompent, grandissent, approchent ; mais le vent a tourné, souffle violent déjà de l’Ouest et nous avons peur maintenant que l’intrépide Blériot n’ait pas atteint Douvres qui nous apparaît sombre entre ses falaises blanches.

Premier signal !

Nous sommes à bord six amis de Blériot, MM. Fournier, Guyot, Maes, Robert Guérin du Matin, de Lafreté de l’Écho de Paris et moi. Nous sommes dans l’anxiété la plus profonde. Aucun signal ne vient de terre. C’est dimanche, nous le savons, mais tout de même nous pressentons l’angoisse de Mme Blériot. Mon Dieu ! mon Dieu ! Pourvu qu’il ait pu atterrir puisque rien ne flotte sur la mer mauvaise. Allons ! Ce n’est pas possible. Il a réussi. Il faut qu’il ait réussi. Et, payant d’audace, l’un de nous crie : « Une bombe ! Regardez au-dessus de Douvres. Une bombe ! Hourra ! hourra ! Il a gagné. Une bombe ! Encore une bombe ! Hourra ! hourra ! »

Un défilé solennel de destroyers et de sous-marins anglais forcent l’Escopette à un long détour et nous voici, tout de même et enfin, en vue du port dans lequel nous entrons bientôt, émus, prêts à l’enthousiasme, mais aussi sous une étrange impression d’angoisse. Les digues, les jetées, les plages de Douvres sont désertes. Le port aussi. Nous nous pensions attendus et nous arrivions dans une côte morte. Oh ! l’effroyable émotion que nous valut l’effrayant et admirable respect anglais du repos dominical ! La déchirante idée nous vint, brutale et douloureuse, que Blériot était tombé à la mer, que nous ne l’avions pas vu et que nous l’avions, nous, chargés de son secours, laissé en détresse.

Ce furent des minutes affreuses, crispées. Ne voulant pas croire à l’abominable idée, Mme Blériot attendait que l’autorisation de l’odieuse formalité de débarquer nous fût donnée par l’amirauté britannique pour courir aux nouvelles et soulager ou désoler à coup sûr son pauvre cœur. La baleinière qui va aux ordres vient d’accoster. Trois hommes courent vers le pilote de l’Escopette que nous voyons exécuter une gigue. Mais il pense à nous et agite avec une joie enthousiaste sa casquette.

|

Ouf : Blériot traversé la Manche ! Blériot nous attend en Angleterre ! Blériot est sain et sauf ! Blériot a triomphé ! Quelle joie fut alors la nôtre et comme nous l’avons davantage aimé, le brave, le modeste, le noble Blériot, qui, par sa science, son travail et son courage, venait, en illustrant notre pays, de nous rendre bien fiers d’être Français.

L’article rapporte plus loin le récit du héros lui-même.

« Aussitôt après avoir quitté ma femme et le groupe des amis qui montaient à bord de l’Escopette, je me suis, conduit par mon ami et collaborateur Le Blanc, que je ne saurais trop remercier pour son dévouement, rendu aux Baraques. Mon appareil fut immédiatement conduit de la ferme Grignon où il dormait, dans la plaine de l’artillerie, au-dessus de laquelle j’avais décidé de faire au préalable un essai de contrôle. Le plein d’huile et d’essence fut fait et, tout ayant été vérifié, j’exécutai mon vol d’essai. Il fut remarquablement satisfaisant, tellement que l’espoir du succès, que j’avais en moi fortement déjà, devint une quasi certitude. « Conformément à ce qui avait été convenu j’envoyai alors sur la dune le fidèle Le Blanc d’où, à l’aide d’un drapeau blanc, il devait me signaler l’apparition du soleil à l’horizon. Je serrai d’innombrables mains et, au signal, je donnai l’ordre du laissez aller. Mon appareil s’élança, prit rapidement son élan et, tandis que m’accompagnaient les acclamations et les bons souhaits de la foule, considérable en ce moment, je quittais terre au bout de vingt-cinq mètres et, piquant droit vers les dunes, franchissais les fils télégraphiques, et fonçais-au-dessus de la mer.

« À 2 ou 3 kilomètres devant moi, j’aperçois le contre-torpilleur qui crachait des volutes énormes de fumée. Je pris ma marche parallèle à la sienne, filant par suite entre lui et la côte d’abord ; mais ma vitesse bien supérieure à la sienne me porte vivement à sa hauteur. J’allais, je le sentais, superbement dans un équilibre parfait, à 80 ou 100 mètres d’altitude. Mon moteur rendait admirablement. Je devinais la victoire, à moins d’une fatalité. Le contre-torpilleur était maintenant derrière moi. J’avais eu le soin, avant de le semer, de prendre sa direction en rectifiant la mienne par un vigoureux à droite. Je calais la barre, car j’étais seul, tout à fait seul, sans guide, entre la mer et le ciel.

« J’allai ainsi pendant dix ou quinze minutes qui me parurent assez longues, puis soudain, dans la brume, m’apparut à droite la côte anglaise. Je me dirigeai, immédiatement sur elle en filant maintenant avec le vent légèrement de côté. Cette manœuvre me conduisit malheureusement hors de la route de Douvres, erreur que je ne reconnus que près de la côte, en découvrant de hautes et interminables falaises. Mais, par bonheur, je croisais un assez grand nombre de vapeurs de commerce et de navires de guerre. Ils filaient à gauche. Je pensai qu’ils se rendaient à Douvres.

« J’évoluai donc, virai à gauche pour, en longeant la falaise, aller atterrir au point que j’avais choisi, la plage de Shakespeare Hills. Je dus alors marcher vent debout contre un vent assez violent, même agrémenté de fâcheux remous. Pour me protéger autant que possible contre les coups d’air, je montai un peu plus et, filant le long de la falaise, poursuivis mon vol vers Douvres dont j’apercevais enfin les jetées. J’appuyai fortement à gauche, je décrivis une boucle qui me conduisit vers la mer, au-dessus du port, toujours décidé à gagner la plage de Shakespeare Hills.

« Le vent et ses remous augmentaient d’une inquiétante façon. J’avisai soudain à ma droite un vallonnement dans la falaise, le creux de Folcland. Il m’offrait un champ d’atterrissage et c’était, je le reconnus, un des points que j’avais choisis. Je me dirigeai aussitôt vers ce point. Placé au milieu d’une prairie hérissée de bâtiments rouges, se tenait précisément un ami, M. Fontaine, qui m’avait averti qu’il s’y tiendrait et y agiterait un immense drapeau tricolore.

« La vue du cher drapeau m’alla au cœur, je fus ravi d’avoir renoncé à la plage, et puis, il me sembla que c’était beaucoup mieux d’aller là-haut, sur l’altière falaise, prendre contact avec le sol ami de l’Angleterre. Passant par-dessus le port et ses magnifiques navires de guerre, je piquai droit sur le point on l’on m’appelait, et quelques minutes après j’atterrissais dans le creux de Folcland, un peu violemment, par suite de coups, de vent qui affolèrent mon aéroplane. Dans le choc, j’ai faussé une roue et brisé mon hélice. Qu’importe, j’avais triomphé.

|

« Il n’y avait là que deux personnes, M. Fontaine et un autre de nos amis, M. Marmier. Quelques paysans accoururent bientôt, il est vrai. On plaça sous leur garde mon oiseau blessé et je montai dans une automobile, je me rendis en toute hâte à Douvres, pour avoir des nouvelles de ma femme et de l’Escopette, à bord de laquelle elle se trouvait. Au Lord Warden hotel, où était installé le contrôle du Daily Mail, on ignorait mon arrivée. On savait seulement que j’étais parti et l’on m’attendait encore en se basant sur la venue du contre-torpillleur, que je débarquais déjà à l’hôtel pour me faire contrôler. La bienvenue me fut souhaitée par M. Ker Seymour, délégué de l’Aéro-Club de Grande-Bretagne, puis après par M. et Mme Hart O. Berg et peu après par mon ami, M. de Lapeyrouse, qui vous contera par quelles transes il a passé.

« Mais vous arrivez. L’Escopette ayant jeté l’ancre, je devinais l’anxiété de ma femme. J’avais hâte de la rassurer. Une barque se détachait du bateau français. Je suis allé, moi, arrivé par le chemin des airs vous recevoir, vous venus par la voie de la mer. »

Au journaliste l’interrogeant sur l’éventuelle appréhension d’un accident, Louis Blériot répondit : « Pas un moment je n’ai douté de la réussite. Pour éviter qu’il s’échauffât, je graissais fréquemment et abondamment le moteur. Trop d’huile l’a fait à deux ou trois reprises faiblir, et comme je sentais aussitôt mon appareil baisser et se rapprocher de la mer, je cessais immédiatement la manœuvre et avec elle s’en allait l’appréhension de l’échec. »

Au pays de la lavande ... images à partager !

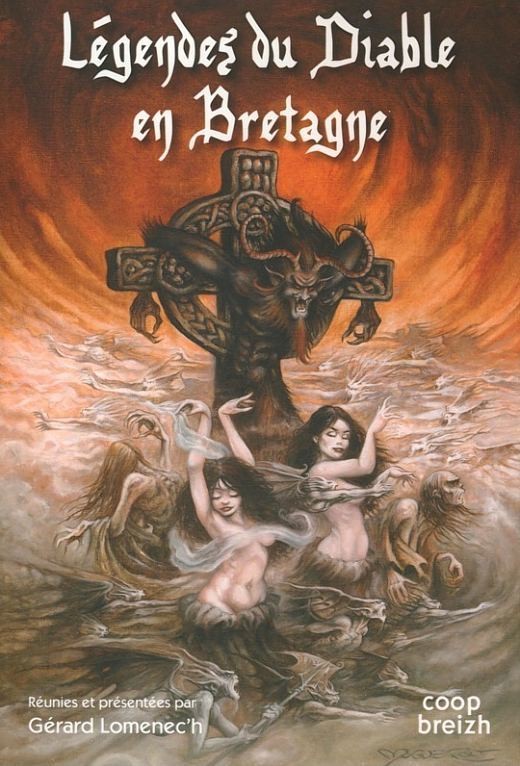

Légendes du diable en Bretagne ...

Légendes du diable en Bretagne ...

Recueil de 60 contes extraits des œuvres des plus grands collecteurs et regroupés par thématiques en 6 chapitres, tous introduits par une synthèse de l’auteur : Les Évangiles du diable, La gavotte du diable, Pacte diabolique, Les suppôts du diable, Bestiaire infernal, Des saisons en enfer. Outre les « classiques », Gérard Lomenec’h partage quelques pépites aujourd’hui introuvables.

Quand on appelle le diable, on en voit les cornes, dit un adage... L’idée d’un esprit du Mal — irréductible adversaire de l’esprit du Bien — est aussi vieille que le monde. Les anciens Celtes croyaient à l’existence d’entités mauvaises et de puissances obscures comme les monstrueux « Fomôire » en Irlande, forces maléfiques menaçant les dieux et les hommes. C’est surtout dans la tradition chrétienne que la personnification d’un esprit du Mal prend toute sa force. Appelé Belzébuth ou Lucifer, le diable est aussi Satan dans les Écritures, autrement dit « celui qui fut précipité du ciel ».

Le diable partage son existence entre son empire abyssal et son empire terrestre. Il est en constante promenade ici-bas et parcourt le pays des hommes dont il connaît la faiblesse, toujours prêt à les induire en tentation. Tandis que le diable des Livres saints est un esprit qui agit sur les âmes, le diable anthropomorphe du légendaire breton paraît en chair et en os sous diverses formes, inspirées sans doute des démons sculptés aux chapiteaux des églises romanes.

Si jadis le pouvoir du diable était incontesté — en Léon, il avait coutume de déclencher une tempête pour emporter sa proie — de nombreuses légendes en brossent un portrait peu flatteur. Ridiculisé lors de la Création par Dieu qu’il veut imiter, il ne parvient qu’à de pâles et nuisibles contrefaçons d’animaux ou de plantes. À force d’orgueil, il a cessé d’être malin face aux hommes qu’il cherche à pervertir. En bernant le diable, on se venge de la haine et de l’effroi qu’il inspire.

Les conteurs donnent vie à d’amusants diablotins aux cornes hideuses et aux pieds fourchus qui font rire à la veillée ; pourtant à la nuit tombante, dans un chemin creux, chacun redoute une fâcheuse rencontre avec Cornibus ...

Plein été ... chaleur et virus : prenez soin de vous !

31 juillet 1864 : mort de Louis Hachette ...

Passant la rude école de la pauvreté dans sa jeunesse, contrarié par les persécutions politiques, Louis Hachette assista au couronnement de l’édifice qu’il avait fondé de ses propres mains, et vit sa modeste librairie parisienne prendre les proportions d’une fabrique immense jetant chaque jour sur le marché de l’esprit quinze à vingt mille volumes, et en faisant rayonner cent mille sur tous les chemins du monde

Fils de Jean Hachette et d’Elisabeth Ledouble, Louis Hachette est né à Rethel (Ardennes) le 5 mai 1800. Son père, qu’il perdit d’assez bonne heure, en 1837, était un homme instruit, doué d’excellentes manières et fort capable de faire son chemin dans le monde, si, à peine marié, des spéculations imprudentes ne lui avaient pas enlevé à lui, à sa femme et à ses enfants, jusqu’aux dernières ressources.

Madame Hachette, complètement ruinée, aurait pu trouver dans sa famille, qui était très considérée à Rethel, les secours dont elle avait besoin. On les lui offrit ; mais elle les refusa bravement, ne voulant devoir qu’à elle-même le pain de ses enfants. Elle résolut de se diriger vers Paris où elle ne connaissait pour ainsi dire personne, mais où elle espérait que son activité, son incomparable énergie et son amour passionné du travail lui donneraient une position. C’était surtout dans l’intérêt de son fils aîné, enfant de sept ou huit ans, qu’elle cherchait une issue.

Elle rêvait pour lui d'une éducation complète et de cette instruction virile que distribuaient les lycées de l'Empire.Son mari, malgré la distinction de son esprit, ne lui fut d'aucune utilité dans une entreprise aussi difficile.Il a même eu du mal à se suffire à lui-même.Profitant cependant des connaissances approfondies qu'il avait acquises en pharmacie, il obtint le grade de pharmacien en chef des armées impériales, fut témoin des dernières convulsions du premier Empire, revint en 1814 aussi pauvre qu'il était parti, et s'est estimé. trop heureux d'être un modeste pharmacien dans l'une des maisons de l'hôpital de Paris.

Comme elle était absolument hors d’état de payer le prix d’une pension dans un lycée de l’Empire, elle paya de sa personne et ne dédaigna pas d’accepter la modeste fonction de lingère en second au lycée Louis-le-Grand (alors Lycée Impérial). Elle trouvait dans cette humble position qu’elle honora toujours, non seulement du pain pour elle et pour sa fille, mais encore la certitude que son fils aîné Louis et plus tard son fils cadet Edouard, qui devait lui être enlevé à vingt ans, seraient agréés comme élèves internes au lycée. La lingère en chef était une femme du meilleur monde qui ne tarda pas à apprécier le dévouement maternel de madame Hachette et l’intrépidité pour ainsi dire héroïque qu’elle apportait à l’accomplissement de tous ses devoirs.En attendant que se présentât une occasion propice, l’indigence frappait à la porte de madame Hachette.Ne voulant pas laisser son fils Louis perdre son temps, elle l’envoya à l’école chrétienne qui existait près de l’église Saint-Séverin. Le moyen le plus efficace de faire admettre son fils dans un établissement d’instruction publique, où les dispositions naturelles de Louis devaient trouver leur emploi, s’offrit enfin à sa mère. Le moyen le plus efficace de faire admettre son fils dans un établissement d’instruction publique, où les dispositions naturelles de Louis devaient trouver leur emploi, s’offrit enfin à sa mère.

Louis Hachette devint élève interne du Lycée Impérial vers l’année 1809, et n’oublia jamais à qui il devait le bienfait de l’éducation libérale qu’il y reçut et dont il a si bien profité. Sans avoir été alors ce qu’on appelle un brillant élève, il parcourut le cercle des études classiques avec une patience qui ne s’est pas démentie un moment. Sa raison, son jugement si droit, qui se sont manifestés de très bonne heure, n’ont fait que grandir. Son séjour au collège a laissé dans cette intelligence d’élite une empreinte ineffaçable. C’est aussi là qu’il a formé ces amitiés durables qui l’ont accompagné dans toutes les épreuves de la vie.

Admis à l’École normale en 1819, dans un rang distingué et d’autant plus honorable qu’il avait à lutter contre des concurrents redoutables parmi lesquels il suffit de nommer Georges Farcy, Louis Quicherat, Eugène Geruzez, Bascou, il sentit se développer en lui dans cette célèbre école toutes les qualités du futur professeur. Ses dispositions naturelles furent alors merveilleusement secondées par un travail prodigieux qui prenait sur ses nuits. Pendant l’été, il s’éveillait à quatre heures du matin et lut tous les tragiques grecs. Il apprit plusieurs langues vivantes, l’anglais notamment, qu’il parlait couramment. Aussi, avec Georges Farcy et Louis Quicherat, mérita-t-il la récompense décernée exceptionnellement aux élèves de l’École normale de troisième année les plus distingués, et qui consistait en une médaille d’or.

Mais l’orage s’amoncelait et éclata en 1822 : la grande Ecole normale de Paris fut supprimé pour être remplacée, sur le papier c’est-à-dire pas encore, par les écoles normales partielles des académies. Les proscrits de 1822 furent partagés en deux catégories ; les uns étaient jetés sur le pavé de la capitale avec une misérable aumône ; les autres, ce qui était peut-être plus cruel encore et plus dérisoire, n’obtenaient que des emplois infimes, contraires à leur goût, à leur aptitude et à leur vocation. Louis Hachette fut placé dans la catégorie des indignes.

Il avait alors vingt-deux ans et se regardait avec raison comme le chef, le soutien et la providence de sa famille. Son premier soin fut d’arracher à sa position dépendante sa digne mère et de lui rendre un peu de cette liberté qu’elle n’avait aliénée que pour lui. Il l’installa chez elle et résolut de pourvoir largement à tous ses besoins. Comme il tenait de sa mère une prodigieuse capacité de travail et un courage à toute épreuve, il se mit à donner des leçons, tantôt isolées, tantôt collectives, recherchées avec empressement ; car c’était un très habile maître. Cuvillier-Fleury, son ancien condisciple du collège Louis-le-Grand, préfet des études de l’institution de Lanneau, l’attacha à cette célèbre maison en qualité de répétiteur de la classe de rhétorique.

Mais ce n’était pas là une position qui eût de l’avenir. Le présent était assuré sans doute. Louis Hachette voulait mieux. Il se chargea d’une éducation particulière, puisque les portes de l’Université lui étaient fermées. Dès que cette éducation fut terminée, il chercha sa voie. Comme l’esprit d’entreprise le passionnait, il essaya d’abord, à l’aide de quelques fonds qui lui furent généreusement prêtés par un de ses oncles, d’acquérir un pensionnat ; mais il fallait être agréé par l’administration universitaire de l’époque et cet agrément lui fut refusé.

Ses débuts dans cette nouvelle carrière sont très modestes: une petite librairie au rez-de-chaussée de la maison de la rue Pierre Sarrazin, rue sombre et étroite en 1826. C'était une licence de libraire qu'il avait acquis plutôt que «une librairie, qui, de plus, ne possédait qu'un seul livre de fonds, étalait dans ses rayons très peu de livres d'assortiment, et dont la clientèle était plus que restreinte.Mais cette modeste librairie passait pour unclassique, et l'épithète avait séduit Louis Hachette.De la parole, il résolut de faire une vérité. Sic quoque docebo! (Ainsi, moi aussi j’enseignerai) s’écria-t-il : il avait trouvé sa voie.

De la pensée à l'exécution, il y avait un abîme;mais par la force de l'énergie et de la hardiesse sage, il la remplit.C'est à l'Université qu'il s'adressa;ses portes lui avaient été fermées;il y entra, cependant, et l'inonda de ses livres de classe, annota des éditions grecques, latines, françaises, des dictionnaires, des grammaires, et fit bientôt une véritable révolution, grâce à son incomparable capacité de travail et de ce groupe. de collaborateurs dignes de lui, qu'il savait si bien choisir.

Il avait besoin d’être secondé dans cette entreprise colossale et de créer un centre où les grandes traditions de notre enseignement national devaient se retrouver, où se retrouvaient également les proscrits de 1822. Louis Hachette associa donc à sa destinée une femme qui comprit admirablement les nécessités de sa position. Il épousa, en 1827, mademoiselle Barbédienne, sœur d’un de ses anciens condisciples du collège Louis-le-Grand. Le soir, elle tenait le salon de famille avec la plus rare distinction, et, dans la journée, elle travaillait comme le plus laborieux des commis, sans aucun souci de sa santé ou de ses grossesses, qui étaient fréquentes.

Au lendemain de la Révolution de 1830 à laquelle il prit part, le fusil à la main, dans les rues, Louis Hachette, rentré dans son magasin de librairie, aux prises avec les difficultés commerciales les plus graves, à une époque d’incertitude politique et de luttes acharnées qui tenaient tout le monde en suspens, se raidit contre la situation, dédaigna de recourir aux prêts dont le gouvernement croyait devoir aider le commerce, quoique l’industrie qu’il exploitait souffrît plus qu’aucune autre, et, fort de son seul courage, du crédit qui dès lors s’attachait à son nom et de la confiance de quelques amis, resta un des grands industriels de l’époque.

|

Sa famille s’était accrue. Sa sœur qu’il avait mariée et qui était restée veuve au bout d’un an de mariage, vint se réunir à son frère, se joignit à sa mère et à sa belle-sœur pour diriger la maison, élever les enfants, travailler dans les magasins. La présence de ces deux femmes dévouées était un coup de la Providence, car nous approchions de la terrible année 1832, qui répandit dans la capitale et sur tous les points de la France tant de ruines et de deuil. Le choléra emporta la jeune épouse de Louis Hachette,qui venait de lui donner un quatrième enfant, dont deux seulement survivaient, et qui ne put résister, malgré sa robuste constitution, aux suites d’un accouchement aggravé par le choléra. La pauvre femme laissait une fille de deux ans et demi et un fils qui venait de naître.

Louis Hachette supporta son malheur avec d’autant plus de constance qu’il trouva dans sa mère et dans sa sœur des auxiliaires admirables de dévouement. Grâce à elles, l’enfant au berceau, qui n’avait plus de mère, échappa aux dangers d’une grave maladie. Dans un travail incessant et dans des prodiges d’activité, Louis puisa de nouvelles forces. Lorsque la loi du 28 juin 1833 fit son apparition, il était sous les armes, et, en ce qui dépendait de lui, il seconda merveilleusement le mouvement imprimé à l’instruction primaire. « En 1834, dit-il dans une des trop rares brochures qu’il a signées de son nom, l’instruction primaire n’existait pour ainsi dire pas en France... Il n’y avait ni maisons d’école, ni maîtres, ni livres. Les maisons d’école ne sortent pas de terre au commandement ; les écoles normales ne s’organisent pas en un jour. Les livres seuls peuvent se produire rapidement. »

De concert avec Firmin Didot et Pitois-Levrault, Louis Hachette livra au gouvernement, pour les préfectures et sous-préfectures qui les distribuaient gratuitement dans les écoles, des masses considérables de livres élémentaires. Déjà, en 1832, il avait, de concert avec les mêmes éditeurs, auxquels s’était joint Jules Renouard, fondé le Manuel général de l’instruction primaire qui avait, dans l’origine, un caractère officiel que Louis Hachette justifie parfaitement dans la brochure dont nous avons déjà cité un passage. « La publication du Manuel général, dit-il à la page 10, avait à son début une raison d’être dans la situation des comités locaux et des comités d’arrondissements qui, au moment de leur formation, avaient besoin de direction, et dans la nécessité de donner une forte impulsion à l’instruction primaire. »

Ce Manuel général, s’il contribua sans doute à la diffusion de l’enseignement primaire, n’enrichit pas les quatre éditeurs qui s’en étaient chargés, puisqu’au moment où le caractère officiel fut retiré à l’ouvrage, le bénéfice net de l’exploitation s’est réduit à la somme de huit cent quatre-vingt-neuf francs quatre-vingt-quatre centimes.

La position commerciale et la réputation de Louis Hachette étaient déjà grandes, lorsque, effrayé de la solitude de son veuvage et sentant la nécessité de donner à sa maison une direction vigilante, aux clients qui se groupaient toujours plus nombreux autour de lui un centre de relations agréables, il épousa en secondes noces, le 28 février 1836, madame veuve Auzat, jeune femme qui avait ses goûts et qui se montra toujours fière de porter son nom. Elle lui apportait, avec une honnête aisance, la grâce de son sexe et les vertus de la mère de famille. Elle avait eu de son premier mariage une fille qui n’avait alors que onze ans et demi. Louis Hachette, en épousant la mère, se regarda comme le père de sa fille ; il l’adopta en quelque sorte, veilla à son éducation, se chargea de son avenir et ne la distingua jamais de ses autres enfants.Ce qui resserra encore les liens de cette double famille, ce fut la naissance d’un quatrième enfant, Georges Hachette, associé, comme son frère aîné Alfred, à la grande librairie.

Dès 1836, cette importante maison ne pouvait déjà plus se contenter d’un rez-de-chaussée ; on la transporta au premier étage, et quelques années plus tard elle fut installée dans une construction élevée tout exprès. Elle grandissait tous les jours et ne tarda pas à étendre ses relations sur le monde entier. C’est ainsi que Louis Hachette parvint à fonder un établissement sans rival en Europe.

Mais le chef de cette maison colossale ne s’épargnait guère ; il donnait à tous l’exemple de l’activité et du travail. Son cerveau infatigable inventait sans cesse de nouvelles combinaisons. Il était difficile que la plus vigoureuse organisation résistât à une pareille contention d’esprit. Aussi Louis Hachette tomba-t-il gravement malade d’une pleurésie qui mit sa vie en danger. Il avait appelé près de lui, en qualité de commis, le neveu du vénérable vieillard dont il avait, dans sa jeunesse, élevé le fils et qui l’avait généreusement aidé à son début commercial. C’était encore une dette de reconnaissance qu’il payait. Averti par la maladie que les forces humaines ont des bornes et convaincu après une expérience de deux années que ce jeune homme, Louis Bréton, pourrait l’aider à porter le fardeau des affaires,il se l’associa et lui donna plus tard en mariage, au mois d’avril 1844, sa belle-fille adoptive Zélime Auzat.

Au lendemain de la Révolution de 1848, il se donna un second associé : il venait de marier sa fille Louise à Emile Templier, et ce nouveau membre de la famille exploita habilement une veine très féconde, celle de la littérature étrangère ou contemporaine, et des ouvrages illustrés. Dès lors la maison Hachette prit des développements inimaginables. Ce n’était pas assez de trois associés pour un tel mouvement d’affaires. Alfred Hachette, qui s’était marié au mois de janvier 1861, devint le quatrième, et au mois d’avril 1863, Georges Hachette le cinquième.

S'il est mort riche après avoir connu, au début de sa vie, les angoisses de la pauvreté, quelles industries n'a-t-il pas nourri!Quel bien-être n'a-t-il pas semé autour de lui!Les écrivains qu'il a mis au jour;penseurs, savants, érudits dont il a publié les travaux;imprimeurs, lithographes, relieurs, cartonniers, relieurs, doreurs, dessinateurs, graveurs, papetiers, commis plus nombreux que ceux de certains ministères, que les individus lui doivent leur pain quotidien, leur aisance et leur renommée! Louis Hachette est toujours resté le chef respecté de la librairie dont il avait été lefondateur.Il voyait avec le calme du philosophe la prospérité dont il ne cessait jamais d'être le principal point d'appui, et dont il laissait les traditions lui assurer l'avenir.C'était son expérience rare, son tact exquis, son jugement presque infaillible qui était utilisé dans des circonstances difficiles.L'homme de goût dominait l'industriel;car il aimait, il honorait la haute littérature, la science pure et l'érudition, qu'il vulgarisait autant qu'il l'était en lui, comme l'attestent les belles publications qu'il a commencées et que ses successeurs ont achevées.

Le 8 janvier 1862, il perdit sa mère, qui habitait sa maison, qu’il voyait tous les jours et qui ne se lassait pas de jouir de la prospérité de son fils bien aimé, de la considération dont il était environné. Il tenta de se distraire de son chagrin en entreprenant un voyage à Pau pour y voir son fils. Il était à peine revenu dans sa famille qu’une lourdeur inaccoutumée l’envahit. Il n’y fit aucune attention, et ceux qui vivaient avec lui purent se nourrir d’illusions, car le temps semblait l’avoir respecté et il portait sur son visage comme la trace d’une éternelle jeunesse.

Cependant le mal terrible qui devait l’emporter marchait sourdement, mais marchait toujours. Il éclata enfin. Malheureusement la science la plus habile, la tendresse conjugale la plus ardente, la piété filiale la plus ingénieuse, ne pouvaient rien contre une désorganisation physique. Le 31 juillet 1864, à six heures du soir, Louis Hachette rendit l’âme.

15 Aout, fête de La Vierge ... C'est l'ASSOMPTION !

C’est le jour dit de l’Assomption qu’après s’être distinguée, pendant toute sa vie, par la pratique des vertus les plus rares et les plus sublimes, la Vierge Marie termina, par la mort la plus sainte et la plus douce, cette longue existence marquée par tant de joies et de douleurs.

Parmi les différentes fêtes qui ont été établies en l’honneur de Marie, il n’en est aucune que l’Église solennise avec autant de pompe que celle qui rappelle des événements aussi glorieux pour cette auguste Vierge.

C’est le jour de l’Assomption qu’après avoir subi les lois du trépas, elle en brisa les liens et qu’au lieu d’être livrée en proie à la pourriture du tombeau, son corps virginal sortit vivant et glorieux du sépulcre où il avait été enseveli ; c’est en ce jour également que, par un privilège particulier, ce corps, qui avait été le temple de la Divinité sur la terre, fut élevé par les Anges jusqu’au plus haut des Cieux et placé en triomphe à côté du trône de celui à qui il avait servi de tabernacle et de sanctuaire. C’est donc la mort, la résurrection et l‘Assomption de la mère de Dieu, que l’Église célèbre en ce jour.

|

Le miracle de cette Assomption, sans être un article de foi, est néanmoins la commune croyance des fidèles, fondée sur une tradition fort ancienne, et, dès les premiers temps du christianisme, ils l’accueillirent comme la conséquence naturelle de la divine maternité de Marie. Le terme naturelle est justifié par l’argument de suivant de saint Augustin : « comme Jésus-Christ est tout-puissant, peut-on nier qu’il n’ait pu préserver sa mère de la corruption du tombeau ? Or, s’il a en le pouvoir de lui accorder ce privilège, pourquoi le lui aurait-il refusé ? La chair de ce divin Sauveur n’est-elle pas, dans un sens, la chair de Marie ? N’est-ce pas d’elle qu’il l’a tirée et pourrait-on croire qu’il ait souffert qu’un corps qu’il avait pour ainsi dire divinisé, en en formant le sien, devint la pâture des vers ? »

Tel fut donc le glorieux privilège accordé à la Vierge ; elle n’avait point eu part au péché, comme on le voit dans le mystère de son immaculée conception, elle ne devait point en éprouver les suites funestes, et elle ne subit point la sentence qui condamnait les hommes à retourner en poussière. Dieu ne souffrit pas que le vase qui avait contenu les parfums du ciel, fût brisé comme les autres.

Le nom de Marie qui, en hébreu, veut dire élevée et exaltée, fut donné à la future mère du Sauveur, comme si Dieu eût permis que cette dénomination anticipée prophétisât le triomphe de sa glorieuse Assomption.

La fête de l’Assomption s’appelle encore la Vierge d’août, parce que c’est le 15 de ce mois qu’elle se célèbre. La procession solennelle qui a lieu dans ce jour se rattache à une ordonnance de Louis XIII, qui en avait fait l’objet d’un vœu, en mettant son royaume sous la protection spéciale de la mère de Dieu : aussi cette fête se nomme-telle encore le vœu de Louis XIII ; tous les successeurs de ce prince continuèrent à remplir sa promesse, et ce n’est que pendant les mauvais jours de la tempête révolutionnaire, que les inventeurs de la Liberté suspendirent la liberté de cette religieuse pratique.

Voici ce qu’écrit Bossuet à propos de l’Assomption :

« Il y a un enchaînement admirable entre les mystères du christianisme, et celui que nous célébrons a une liaison particulière avec l’Incarnation du Verbe éternel. Car si la divine Marie a reçu autrefois le Sauveur Jésus, il est juste que le Sauveur reçoive à son tour l’heureuse Marie, et n’ayant point dédaigné de descendre en elle, il doit ensuite l’élever à soi, pour la faire entrer dans sa gloire. Il ne faut donc pas s’étonner si la bienheureuse Marie ressuscite avec tant d’éclat, ni si elle triomphe avec tant de pompe.

« Jésus, à qui cette Vierge a donné la vie, la lui rend aujourd’hui par reconnaissance, et comme il appartient à un Dieu de se montrer toujours le plus magnifique, quoiqu’il n’ait reçu qu’une vie mortelle, il est digne de sa grandeur de lui en donner en échange une glorieuse. Ainsi ces deux mystères sont liés ensemble ; et afin qu’il y ait un plus grand rapport, les anges interviennent dans l’un et dans l’autre, et se réjouissent aujourd’hui, avec Marie, de voir une si belle suite du mystère qu’ils ont annoncé.

« Pour faire entrer Marie dans sa gloire, il fallait la dépouiller, avant toutes choses , de cette misérable mortalité, comme d’un habit étranger ; ensuite, il a fallu parer son corps et son âme de l’immortalité glorieuse, comme d’un manteau royal et d’une robe triomphante ; enfin, dans ce superbe appareil, il la fallait placer dans son trône, au-dessus des chérubins et des séraphins, et de toutes les créatures.

« C’est tout le mystère de cette journée et je trouve que trois vertus de cette princesse ont accompli tout ce grand ouvrage. S’il faut la tirer de ce corps de mort, l’amour divin fera cet office. La sainte virginité, toute pure et tout éclatante, est capable de répandre jusque sur sa chair la lumière d’immortalité, ainsi qu’une robe céleste ; et après que ces deux vertus auront fait, en cette sorte, les préparatifs de cette entrée magnifique, l’humilité toute-puissante achèvera la cérémonie en la plaçant dans son trône, pour y être révérée éternellement par les hommes et par les anges. »

13 août 1826 : mort René-Théophile-Hyacinthe Laennec !

13 août 1826 : mort de René-Théophile-Hyacinthe Laennec - inventeur du stéthoscope ...

et « Lectures pour tous » paru en 1926)

Né le 17 février 1781 à Quimper d’une famille appartenant à la noblesse de robe, René-Théophile-Hyacinthe Laennec avait pour père un avocat frivole et intrigant, qui rimait des vers galants et réussit à vivre quatre-vingts années en coquetant avec tous les régimes politiques, se désintéressant complètement de ses enfants

René, de très bonne heure orphelin de mère, commença son éducation au presbytère d’Elliant, chez l’oncle Michel qui en était curé, et la continua à Nantes chez l’oncle Guillaume-François qui était médecin-chef de l’Hôtel-Dieu. Lorsque s’organisèrent les hôpitaux militaires, il commença en effet à visiter des malades sous sa direction et à s’adonner à l’étude de l’anatomie. Il vint à Paris en 1800, et s’aperçut aussitôt qu’il fallait une base solide aux connaissances médicales qu’il se proposait d’acquérir.

Aussi refit-il ses humanités, et, avec ce courage, cette constance qui n’appartiennent qu’à des intelligences d’élite, il étudia le latin, devint helléniste habile, et se livra à l’examen approfondi de la langue celtique, dont il voulut connaître les principaux dialectes. En 1801, il remporta les deux premiers prix de médecine et de chirurgie ; trois ans plus tard il soutint deux thèses sur Hippocrate. Dans la première, écrite en latin, il s’efforça de prouver, en présence des immenses travaux de ce grand homme, que ce mot d’Hippocrate est un nom générique s’appliquant à plusieurs individus.

En 1801, dans un mémoire lu au sein de la société de l’école de médecine, dont il faisait partie, il décrivit pour la première fois plusieurs espèces mamelles d’hydatides ou vers vésiculaires. Bichat avait soupçonné et admis par analogie la présence de la membrane interne du cerveau ou arachnoïde, dans le ventricule de cet organe ; mais il était réservé à l’habileté et à la patience de Laennec d’isoler cette membrane par la dissection et de prouver ainsi que ces cavités en sont intérieurement revêtues. Dans une lettre adressée à Dupuytren il décrivit une nouvelle membrane, appelée par lui membrane propre du foie, interposée entre ce viscère et le péritoine et unie à ce dernier par un tissu cellulaire assez lâche. Le premier il découvrit la capsule synoviale située entre l’apophyse acromion et l’humérus.Cette hypothèse serait fondée s’il ne paraissait pas démontré que le père de la médecine s’est enrichi de l’expérience de plusieurs siècles, en consultant les tablettes votives du temple de Cos, et en combinant avec une rare sagacité les résultats qu’elles lui ont fournis. La seconde thèse, écrite en français, a pour titre Propositions sur la doctrine d’Hippocrate, relativement à la médecine pratique. Selon Laennec, Hippocrate n’a vu dans la pathologie que des faits particuliers, individuels, sans chercher à établir entre eux les liens d’affinité par lesquels ils se touchent et se confondent ; en un mot, il ne s’est élevé à aucun système complet de nosologie.

Mais il était encore une autre branche de connaissances médicales que Laennec devait féconder de son génie observateur : nous voulons dire l’anatomie pathologique qui, après avoir constaté les lésions organiques, doit chercher les rapports qui existent entre elles et les altérations de fonctions qui en sont la conséquence. Elle n’a pas été comprise autrement par Laennec, et c’est là l’idée dominante et le caractère fondamental du cours d’anatomie morbide qu’il continua après la mort de Bichat. A coté de lui s’était ouvert un cours semblable sous la direction d’un homme qui a illustré la chirurgie française, du célèbre Dupuytren. Les deux jeunes professeurs rivalisaient de zèle et de science, et attiraient à leurs savantes leçons une foule considérable d’auditeurs. Les remarquables travaux de Laennec sur les mélanoses et les tumeurs encéphaloïdes, les différentes communications qu’il fit à la société de médecine et à la société anatomique, dont il était un des membres les plus distingués, témoignent suffisamment de l’ardeur avec laquelle il se livrait à l’élude des altérations organiques.

La réputation de Laennec grandissait avec ses travaux ; aussi en 1812 fut-il appelé à la collaboration du premier dictionnaire de médecine, auquel il fournit une série d’articles assez considérable, qui rentraient dans ses études de prédilection, et nommaient des vues générales sur l’anatomie pathologique. Ce fut trois ans plus tard, en février 1815, qu’il communiqua à la société de l’école les premiers résultats obtenus par l’application de l’acoustique à la connaissance des affections de poitrine. Ici s’ouvre pour la médecine une ère nouvelle ; le champ si vaste des conjectures, et qui se prêtait si merveilleusement aux systèmes les plus insensés, aux plus folles théories, va maintenant se limiter, du moins pour une classe importante de maladies, et c’est à Laennec qu’appartient la gloire de cette admirable découverte.

Hippocrate, dans plusieurs passages de ses œuvres, semble avoir apprécié quelques-uns des avantages attachés à l’auscultation ; il pratiquait la succussion, à laquelle il a donné son nom. Il a même perçu dans la poitrine un certain nombre de bruits ; mais les indications qu’il fournit à cet égard sont extrêmement vagues et ne peuvent nullement servir à asseoir un diagnostic certain.

La percussion, inventée par Avenbrugger (1765), repoussée à son origine de la pratique médicale, ne tarda pas cependant à y prendre racine, surtout quand elle eut acquis sous la main habile de Corvisart le degré de précision qui lui manquait d’abord. Il fallait quelque chose de plus à Laennec : ce quelque chose il le trouva dans l’application immédiate de l’oreille sur la poitrine malade. L’idée de son oreille sur une poitrine pour entendre des poumons respirer et un cœur battre était venue, comme à beaucoup d’autres, sans doute. Corvisart et ses élèves n’ignoraient pas qu’on dût, par cette pratique, acquérir des précisions susceptibles de changer l’orientation de la médecine, et le fait est qu’ils auscultaient leurs malades. Mais timidement et rarement.

|

Les mœurs, en ce temps-là, n’étaient peut-être pas plus pures qu’aujourd’hui, mais elles étaient plus pudiques. Un médecin, obligé souvent de deviner un mal à travers plusieurs épaisseurs de voiles qu’on ne soulevait pas pour lui, risquait fort sa réputation de dignité lorsqu’il osait appuyer sa tête sur le corps de ses patients. Si, par hasard, il se le permettait, c’était avec de telles précautions que sa science n’en tirait que de médiocres bénéfices.

Le grave et pieux Laennec se préoccupait de concilier les exigences de la morale et les intérêts de l’observation scientifique, et ce fut cette préoccupation qui le conduisit à sa découverte. Un jour qu’il traversait la cour du Louvre, il s’arrêta à contempler des enfants qui, l’oreille collée aux deux extrémités de longues pièces de bois, se transmettaient le bruit de petits grattements d’épingle. Ce fut un trait de lumière. Le lendemain, à l’hôpital Necker, il prit un cahier, le roula, appliqua l’une des extrémités du rouleau sur un cœur malade et l’autre à son oreille. Ce fut le premier stéthoscope ! Si simple que fût l’instrument, non seulement il éludait le souci des convenances, mais encore il transmettait les bruits en les localisant, en les renforçant, en les précisant, bien mieux que n’eût fait l’auscultation directe.

Dès lors un monde nouveau se révéla à lui. « En effet, dit Pariset en parlant de l’auscultation, appliquez ici ou là l’oreille sur la poitrine, écoutez les impressions qu’elle reçoit ; vous entendrez les bruits les plus étranges : des retentissements de caverne ou d’amphore, des murmures, des gargouillements, des ronflements, des sons de basse, des tintements de métaux, des râles, des souffles, des raclements et des cris de râpe ; et si vous faites parler les malades, vous entendrez des voix incertaines, entrecoupées, chevrotantes, et contrefaisant ainsi par leur timbre les cris de certains animaux ; vous entendrez des éclats de voix qui viendront vous frapper brusquement comme s’ils avaient percé la poitrine.

Les bruits de toux prendront les mêmes caractères. En un mot, où que soit la lésion, quels qu’en soient la nature, le degré, l’étendue, l’action sur les parties environnantes ; quelle qu’en soit la simplicité ou la complication, tenez pour certain que l’air qui entre, que l’air qui sort, que l’air rendu sonore par la toux ou transformé en voix ou en parole, recevra du dérangement intérieur un cachet qui vous dira tout, qui vous instruira même par son silence ».

Laennec dut mesurer ses forces, modifier, perfectionner ses moyens d’exploration. « La première fois, dit-il, que j’employai ce moyen, je fus aussi surpris que satisfait d’entendre les battements du cœur d’une manière beaucoup plus nette et plus distincte que je ne l’avais jamais fait par l’application immédiate de l’oreille. Je prévis de suite que ce moyen pouvait devenir une méthode utile et applicable, non seulement à l’étude des battements du cœur, mais encore à celle de tous les mouvements qui peuvent produire du bruit dans la cavité de la poitrine, et par conséquent à l’exploration de la respiration, de la voix, du râle, et même de la présence d’un liquide qui serait épanché dans les plèvres ou le péricarde ».

L’activité qu’il déploya pour se rendre maître de tous les secrets, de tous les mystères qui ont leur siège dans les viscères thoraciques, est incroyable. Le Traité d’auscultation médiate, qu’il publia en 1819, et dans lequel il consigna ses intéressantes recherches, fit une sensation immense dans le monde médical, en France et à l’étranger. Des médecins accourent de tous les points du globe, de l’Allemagne, de la Russie, de l’Angleterre, de l’Italie, des Etats-Unis ; tous arrivent en foule à Paris étudier l’auscultation sous la direction de Laennec, et vont ensuite raconter dans leur pays les prodiges opérés par le stéthoscope.

Mais cette méthode avait des bornes, ses lacunes, ses erreurs : l’auscultation eut pour premier résultat funeste de faire prédominer le diagnostic local sur le diagnostic général ; en outre un grand nombre de médecins voulurent ériger la médecine en science exacte. Ce petit homme malingre et mal peigné, sans menton et sans lèvres, au nez retroussé du bout et chevauché par des lunettes d’écaille, qui n’avait ni passions ni imagination et vivait comme un prêtre, qui se reposait d’un labeur acharné en tirant à la cible, en jouant de la flûte et en tournant de petits objets de bois, quand il ne disait pas son chapelet avec une parente pauvre qui lui servait de gouvernante et qu’il épousa sur le tard, ce petit homme encaissa sans sourciller bien des brocards.

|

On tournait sa découverte et sa personne en ridicule ; on publiait ses erreurs de diagnostic, à lui qui, dans une certaine mesure, avait inventé le diagnostic. C’est que son avènement bousculait bien des doctrines toutes faites. Le célèbre Broussais s’efforça notamment d’écraser de sa renommée et de son éloquence foudroyante celui qu’il appelait « le petit prosecteur, l’homme au cornet ». Laennec ripostait, dans ses cliniques de la Charité et dans ses leçons au Collège de France. Cependant la carrière scientifique de Laennec touche bientôt à son terme. Se blessant en 1820 en faisant l’autopsie d’un phtisique, il doit pour cette raison interrompre ses travaux pendant deux ans, se rendant à cette époque dans son pays natal chercher la santé qu’il a perdue sans retour. Croyant à une amélioration trompeuse, il revient ensuite à Paris, soulagé, mais non guéri. Hailé, prévoyant sa fin prochaine, le désigna comme son successeur au Collège de France et comme le plus digne de le remplacer auprès de madame la duchesse de Berri, dont il était le médecin. A cette époque, une ordonnance royale renversa l’ancienne faculté de médecine de Paris, et Laennec fit partie de la commission chargée de la reconstituer sur une nouvelle base. On lui a reproché d’avoir, en général, dans cette organisation, fait céder le mérite aux opinions politiques.

Nommé lui-même professeur de la clinique interne, qu’avait illustrée Corvisart, il reprend ses travaux avec une nouvelle ardeur ; ses leçons, où se pressent une foule d’élèves et de médecins distingués, jettent un vif et dernier éclat. Bientôt ses forces trahissent son courage, et c’est en vain qu’il cherche à lutter contre un mal dont la marche incessante le conduit rapidement au tombeau. Il regagne la Bretagne, et meurt à Kerlouarnec, dans le Finistère, le 13 août 1826.

.

.