Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

gif histoire center sur france saint travail mort place carte voyage centerblog center

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

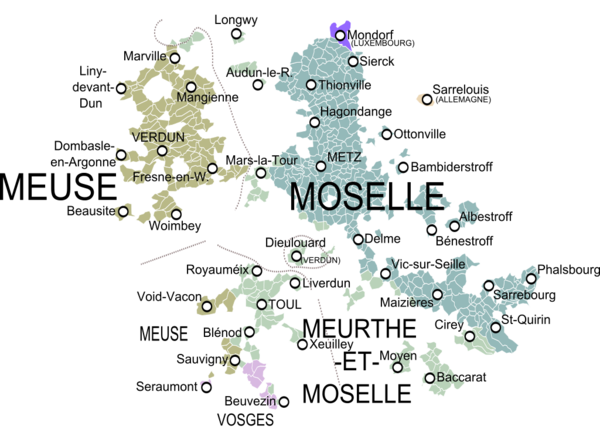

Trois-Évêchés

Les Trois-Évêchés dans leurs limites du milieu du XVIIIe siècle et les communes et départements actuels.

En France, sous l'Ancien Régime, les Trois-Évêchés étaient une province du royaume créée, à la suite de la paix de Westphalie, à partir de territoires qui relevaient de jure, jusqu'au traité de Münster (1648), du Saint-Empire romain germanique : les trois villes libres de Metz, Toul et Verdun, occupées en vertu du traité de Chambord (1552), et les temporels des évêques de Metz, Toul et Verdun, occupés en 1631-1632. Ils s'agrandirent ensuite du Luxembourg français, partie du duché de Luxembourg cédée à la France par le traité des Pyrénées(1659), puis d'un corridor, cédé à la France par le traité de Vincennes (1661). Ces territoires et les duchés de Bar et de Lorraine formaient jusqu'alors une mosaïque territoriale complexe, objet de conflits récurrents.

En 1551, les princes protestants allemands, en lutte contre Charles Quint, recherchent le soutien du roi de France. À Lochau, près de Torgau, est signé un accord qui prévoit la participation financière et militaire de la France à leur action. À Chambord, le 15 janvier 1552, est signé un traité qui prévoit que le roi Henri II occupera, pour des raisons stratégiques, en qualité de vicaire du Saint-Empire romain germanique, les villes de Metz, Toul et Verdun, « et autres villes de l’Empire ne parlant pas allemand ».

Le « Voyage d’Allemagne » est conduit par le roi Henri II, « défenseur des libertés germaniques », soutenu par François de Guise et le cardinal Charles de Lorraine. Le jour des Rameaux 1552, les troupes françaises, sous les ordres du connétable Anne de Montmorency, arrivent sous les murs de Metz, et occupent par surprise les portes de la ville. Le 13 avril 1552, le roi se rend en armes à Toul, où il est reçu par l'évêque Toussaint de Hocédy, le maître échevin ayant, en signe de protestation, quitté sa ville pour Pont-Saint-Vincent. Le roi passe ensuite à Nancy, où il destitue arbitrairement la duchesse-régente et emmène le petit duc Charles III, encore mineur, pour le faire élever à la cour de France. Henri II fait ensuite « sa joyeuse entrée » à Metz, le 18 avril 1552. La ville est en fait soumise de force, sous le ferme contrôle des hommes de Montmorency. Le 22 avril, Henri II reprend sa route vers le Rhin, laissant à Metz 3 400 hommes. Vers le 20 mai, ne pouvant s'emparer de Strasbourg, il rebrousse chemin, occupe Verdun, où il fait son entrée le 12 juin 1552, avant de rentrer en France.

Pour laver l’affront des princes luthériens et du roi de France, Charles Quint marche sur les trois cités épiscopales, le 1er septembre 1552. Il commence par faire le siège de la cité messine, proche de ses possessions luxembourgeoises. Fortifiée et défendue par le duc de Guise, Metz reste aux mains des troupes françaises après un siège mémorable. La mort dans l'âme, Charles Quint lève le siège le 2 janvier 1553 renonçant à reprendre les autres évêchés. L’occupation française commence de facto dans les Trois-Évêchés.

Dès 1552, les villes reçoivent une garnison française permanente, mais l’empereur garde officiellement sa souveraineté sur les cités. Dans les trois villes de Metz, Toul et Verdun réunies ainsi par un artifice diplomatique, s'installe alors un régime original, celui de la protection, où les anciens pouvoirs des villes issues du Saint-Empire sont peu à peu absorbés par les organismes mis en place par l’administration royale. Malgré les prières répétées des Messins à la Diète d'Empire, la question des Trois-Évêchés ne figura plus à l'ordre du jour des assemblées impériales après 1582. Sous l'impulsion de Richelieu, le parlement de Metz, créé en janvier 1633, est l’artisan le plus actif des progrès de l’autorité royale, dépossédant de leurs pouvoirs les maîtres échevins des cités épiscopales et neutralisant les paraiges de Metz.

L’édit de décembre 1633 supprime le sceau de la cité, l’aigle impérial aux ailes déployées, que Metz, Toul et Verdun, en qualité de villes impériales, avaient le droit de porter sur leurs armes. En même temps, la gabelle, impôt sur le sel, est introduite au grand dam de la population. Devant le grogne des messins, le Parlement est transféré à Toul entre 1637 et 1658. Il est remplacé à Metz par un intendant royal, aux pouvoirs étendus.

En 1648, les traités de Westphalie entérinent la cession des Trois-Évêchés par l'Empire. Mais, dès son avènement, Louis XIV confirme les privilèges des bourgeois des trois cités, les regroupant sous le nom de « ses bons et fidèles sujets ».

L’évêché de Saint-Dié, créé en 1777, est parfois appelé le Quatrième Évêché lorrain, mais n’est pas concerné par la notion historique des « Trois-Évêchés ». Aujourd'hui, seul l'évêché de Metz, dont l'évêque est nommé par le président de la République française, est concerné par le régime concordataire d'Alsace-Moselle.

Les Trois-Évêchés étaient enclavés presque de toutes parts dans la Lorraine et ne touchaient que par quelques points à la Champagne et au Luxembourg français.

Les Trois-Évêchés n’étaient pas séparés de la Lorraine par une ligne de démarcation continue et facile à suivre. Quant on observe sur une carte détaillée la figure de ces deux provinces, il est presque impossible de décrire leurs limites respectives autrement que par un travail graphique. Les évêchés de Metz, de Toul et de Verdun étaient séparés chacun des deux autres, par les terres des duchés de Lorraine et de Bar. Ils affectaient la forme la plus tourmentée.

Il y avait dans chacun des évêchés, des enclaves appartenant à la Lorraine et au Barrois ; dans le même temps, il y avait dans le Barrois et la Lorraine, des enclaves dépendant des évêchés. De plus, dans la Lorraine et le Barrois, il y avait des enclaves allemandes, de sorte que, très souvent, les routes les plus directes passaient plusieurs fois d'une des deux provinces dans l‘autre, sur un parcours de quelques lieues, et comme le régime fiscal des douanes et des péages était très sévère, les marchandises pouvaient être soumises à diverses reprises le même jour, a des visites et à des taxes

Les Trois-Évêchés comprenaient les trois villes de Metz, Toul et Verdun et leurs dépendances respectives, ainsi que le temporel des évêques de ces trois villes et le temporel des chapitres cathédraux.

L'évêché de Metz

Le bailliage de Metz comprenait la ville de Metz et ses dépendances :

le val de Metz : le nombre des communautés, villages et hameaux du val de Metz au xviie siècle, donné dans l’Histoire bénédictine de Metz(t. IV, 343), s’élève à trente-neuf.

l’Isle : représente une partie des anciens cantons de Metz (3e), de Gorze et de Verny. Comprenait 35 communautés, tant villages que hameaux ;

le Saulnoy : comprenant la plus grande partie des cantons de Verny, de Pange et une partie de celui de Vigy, Il comptait 77 communautés, tant villages que hameaux ;

les Francs-Alleux, subdivisés en :

ban de Saint-Pierre (réuni au Franc-Alleu en 1718) ;

ban de La Rotte (à partir du 21 janvier 1718) ;

ban de Bazaille ;

la terre de Gorze (cédée en 1661) ;

le bailliage seigneurial de Vic, composé des huit châtellenies d’Albestroff, Baccarat, Rambervillers, Fribourg, Haboudange, Lagarde, Moyen et Vic, dépendantes du temporel de l’évêque de Metz

L'évêché de Toul

les trois châtellenies de Blénod, Brixey et Maizières, dépendantes du temporel de l'évêque de Toul ;

les trois prévôtés de Vicherey, Villey-Saint-Étienne et Void, dépendantes du temporel du chapitre de la cathédrale de Toul.

La principauté épiscopale de Verdun

les sept prévôtés de Charny, Dieppe, Dieulouard, Fresnes, Mangiennes, Tilly et Verdun, dépendantes du temporel de l'évêque de Verdun ;

les cinq prévôtés de Foameix, Harville, Lemmes, Merles et Sivry, dépendantes du temporel du chapitre de la cathédrale de Verdun.

Coutumes

Les Évêchés ressortissaient au parlement de Metz et étaient régis par les cinq coutumes suivantes :

Les coutumes générales de la ville et cité de Metz et pays Messin.

Les coutumes du bailliage (ou temporel) de l'évêché de Metz, avec les municipales ou locales de Remberviller, Baccarat et Moyen.

Les coutumes générales de la terre, abbaye et seigneurie de Gorze.

Les usages locaux de la ville et du bailliage de l'évêché de Toul et du pays Toulois.

Les coutumes générales de la ville, cité et bailliage de l'évêché et compté de Verdun et du pays verdunois.

Personnalités

Nicolas Psaume, comte-évêque de Verdun, prince du Saint-Empire romain germanique.

Henri Grégoire, dit l'Abbé Grégoire, député aux états généraux puis à la Convention, évêque constitutionnel de Blois, y est né en 1750.