Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

cadre center belgique merci centerblog prix sur base france place saint coup papier gain mort société histoire création divers création

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Assignat

L’assignat est une monnaie fiduciaire mise en place sous la Révolution française.

Après le système de Law (1716-1720), l'assignat est la seconde expérience de monnaie fiduciaire en France au XVIIIe siècle : toutes deux se soldèrent par un échec retentissant.

À l’origine, il s’agissait d’un titre d’emprunt émis par le Trésor en 1789, et dont la valeur est gagée sur les biens nationaux par assignation. Les assignats deviennent une monnaie de circulation et d’échange en 1791, et les assemblées révolutionnaires multiplient les émissions, qui entraînent une forte inflation. Le cours légal des assignats est supprimé par la loi du 2 prairial an V

Déjà, avant la Révolution, les finances royales sont dans un état très préoccupant avec une dette évaluée entre 4 et 5 milliards de livres, la moitié du budget royal servant à résorber cette dette qui ne fait qu’augmenter et à servir de rente pour diverses personnes. On voyait déjà circuler depuis 1787 des billets de la Caisse d'escompte pratiquement à cours forcé (ce fut le cas à partir d’août 1788, entrainant une panique), c’est-à-dire que le Trésor émettait sur promesse de remboursement des traites qui avaient par là-même, valeur de monnaie puisqu’on pouvait les réescompter, les échanger, les utiliser pour acheter des biens, et enfin les négocier : d’ailleurs, sur le marché, leurs cours ne cessaient de chuter. Leurs rapports s’amenuisant bientôt, l’État ne pouvait plus espérer grand-chose du côté de ces billets. Le 5 mai 1789, à l’ouverture des états généraux, Jacques Necker propose l’émission d’un « papier national », via la Caisse d'escompte, qui se verrait alors affectée au règlement de la dette publique et il est rejoint par Mirabeau qui déclare « qu’il faut bannir de la langue cet infâme mot de « papier-monnaie » ». Le risque de banqueroute est grand et il faut, de toute urgence, trouver de l’argent ; le député Talleyrand propose l’idée de confisquer les biens du clergé (et non pas de les nationaliser car aucune indemnité n’a été versée). C’est ainsi que le 2 novembre 1789, l'Assemblée nationale constituante décide que tous les biens du clergé seront « mis à disposition de la Nation ». Ces biens seront dorénavant des biens nationaux, destinés à être mis aux enchères pour remplir les caisses de l’État.

Cet apport de patrimoine, évalué entre 2 et 3 milliards de livres, constitue un gain considérable pour les finances publiques. La mise en vente est confiée à une caisse de l'Extraordinaire, créée par le décret du 19-21 décembre 1789 et définitivement organisée le 6 décembre 1790

La vente de tant de biens prend du temps, au minimum un an. C’est un délai beaucoup trop long, les caisses de l'État sont vides.

C’est ainsi qu’il est décidé de créer, le jour même de l’ouverture de la caisse de l’Extraordinaire, des billets dont la valeur est assignée (autrement dit « gagée ») sur les biens du clergé. Rappelons que durant l’été 1789, le Trésor royal devient Trésor public et reçoit mission de gérer le produit des contributions ordinaires. La caisse de l’Extraordinaire gère les fonds provenant de la vente des biens nationaux et subvient aux dépenses du Trésor public (elle sera dissoute le 1er janvier 1793 par décret du 4 janvier 1793). La Caisse d'escompte, elle, assure les paiements jusqu’en juillet 1790 et voit ses propres effets endossés en tant qu’assignats. La loi du 15 mars 1791 ordonne l’échange des effets de la Caisse d’escompte contre des assignats, qui deviennent ainsi le seul papier monétaire

Le fonctionnement de l’assignat est simple : comme il est impossible de vendre tout de suite les biens du clergé, des billets seront émis, qui représenteront la valeur de ces biens par fraction : la valeur d’un bien est divisée en assignats, comme l’on ferait d’une société par actions. Toute personne qui désire acheter des parts dans les biens nationaux doit le faire via des assignats. Il faut donc avant tout que les particuliers achètent des assignats auprès de l’État, c’est ainsi que la rentrée d’argent se fait. Une fois la vente d’un bien effective (ou « réalisée »), le produit de la vente est inscrit au registre civil et, de retour dans les mains de l’État contre remboursement, les assignats doivent être détruits. Ainsi, la rentrée d’argent frais est plus rapide : les biens sont vendus de façon indirecte et par fractions, et non en une seule fois.

Dès le début de 1790, les premiers ratés surviennent. Le 30 mars, Anne-Pierre de Montesquiou-Fezensac déclare au sujet des assignats que c’est « le plus coûteux et désastreux des emprunts ».

Le 16 et 17 avril 1790, la valeur totale de la première émission est de 400 millions de livres divisés en assignats de 1 000 livres avec intérêt de 20 deniers par jour (soit 3 % l’an). Une valeur nominale si importante ne les destine pas à servir de billets pour la population, mais à être thésaurisés par des investisseurs : certains assignats comportaient même des coupons avec intérêt et leur cotation commence à être discutée.

L’idée est loin de faire l’unanimité au sein de l’Assemblée nationale constituante, qui se rappelle la banqueroute du système de Law : des députés comme Talleyrand, Dupont de Nemours sont vivement hostiles. Pour eux, le problème majeur de l’émission d’assignats est qu’il ne faut pas qu’il y ait plus d’assignats en circulation que la valeur réelle des biens nationaux. De plus, à cette époque, les billets sont facilement falsifiables. Au bilan, il y a donc un fort risque de retrouver en circulation une quantité trop importante d’assignats, et donc de dépréciation de cette monnaie.

Les premiers assignats affichant de gros montants, l’or et l’argent métal étant thésaurisés, les espèces viennent à manquer dans la population pour les échanges courants. L’État autorise donc l’émission de « monnaies et billets de confiance » affichant de petits montants. Les frères Monneron à Paris, puis d’autres établissements et des municipalités se lancent dans ce type d’émission.

La demande en assignats augmente rapidement. Le 13 septembre 1792, Pierre Didot, qui est chargé par l'Assemblée nationale législative du service de l’impression, confie le contrat à Éleuthère Irénée du Pont de Nemours qui vient d’ouvrir une imprimerie.

Dépréciation

Le 17 avril 1790, l’assignat est transformé en un papier-monnaie : il a donc cours forcé. Et l’État, toujours à court de liquidités, l’utilise pour toutes ses dépenses courantes. La machine s’emballe… L’État ne détruit pas les assignats qu’il récupère ; pire, il imprime plus d’assignats que la valeur réelle des biens nationaux. Jacques Necker, alors ministre des Finances, résolument contre la transformation de l’assignat en papier-monnaie, donne sa démission en septembre.

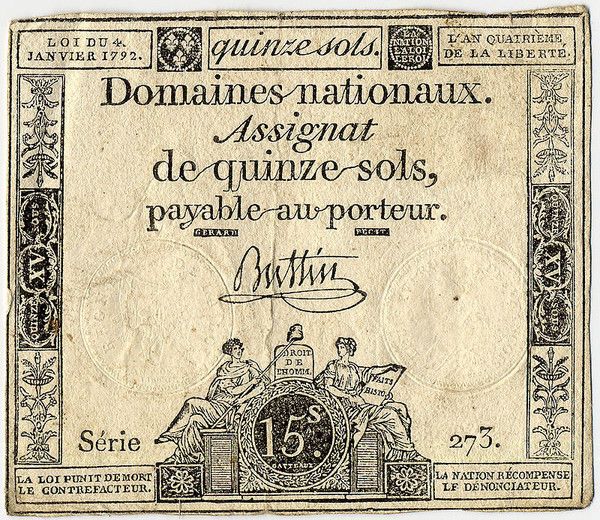

Entre 1790 et 1793, l’assignat perd 60 % de sa valeur. Entretemps, la valeur faciale des assignats se réduit : entre le 4 janvier 1792 et le 23 mai 1793, voient le jour des valeurs situées entre 10 et 50 sols (inférieures à 5 livres), suppléant ainsi à l’absence d’espèces métalliques et répandant l’usage de ce moyen de paiement dans toutes les couches de population.

Bien que l’assignat voie sa valeur réduite, les enchères des biens nationaux restent tout de même très élevées et seules les personnes aisées peuvent les acheter. C’est ainsi que certains s’enrichissent énormément et achètent d’immenses terrains et bâtiments pour presque rien, en comparaison de leur valeur réelle. La surévaluation légale de l’assignat permet d’acheter des biens par conséquent sous-évalués.

Pour soutenir l’assignat, plusieurs lois successives, toujours plus dures, sont votées, comme la fermeture provisoire de la Bourse de Paris (décret du 27 juin 1793) et la fin de la publication des taux de change en 1793, de manière à limiter la spéculation, mais aussi de lourdes amendes et de graves peines d’emprisonnement pour toute personne surprise à vendre de l’or ou des pièces d’argent ou traitant différemment la monnaie de papier et les métaux précieux, ce qui comprend le refus d’un paiement en assignats. Le 8 avril 1793, la Convention décide que les prix de tous les achats et marchés conclus avec l’État seront stipulés uniquement en assignats. Trois jours plus tard, cette mesure est étendue au secteur privé.

Dès les premiers jours de la Terreur, le 8 septembre 1793, la non-acceptation de l’assignat est déclarée passible de la peine de mort : les biens sont confisqués et le délateur récompensé. Le 8 novembre 1793, le directeur de la fabrication des assignats, Simon-François Lamarche, est guillotiné. Le 13 novembre 1793, le commerce au moyen des métaux précieux est interdit. En mai 1794, toute personne qui aurait demandé en quelle monnaie le contrat serait conclu doit être condamnée à mort.

Malgré tout cela, les pouvoirs politiques ne savent pas faire face à la crise économique, et l’État continue d’émettre de plus en plus d’assignats pour financer la guerre. Le nombre d’assignats fabriqués correspond à une valeur de 2,7 milliards de livres en septembre 1792 ; elle passe à 5 milliards en août 1793. Au début de 1794, le volume d’assignats émis atteint 8 milliards. Toutefois, les autorités ont fini par comprendre que la dépréciation continue des assignats était due à l’excès des émissions. Aussi une partie est-elle retirée de la circulation à partir de 1793 au moyen de l’emprunt forcé. En retranchant les sommes rentrées et brûlées, il n’en reste en circulation que 5,5 milliards. En juin 1794, la création d’un nouveau milliard d’assignats, d’une valeur allant de 1 000 livres à 15 sous, est décrétée, dans le même temps qu’un emprunt forcé sur les riches de 100 millions est lancé par le comité des finances. Après de nouvelles émissions en janvier 1795, cette fois avec des valeurs en francs (la plus élevée étant 10 000), les assignats mis en circulation passent la barre des 10 milliards en août 1795 à près de 45 milliards de livres en janvier 1796, alors que la somme totale des assignats n’aurait jamais dû dépasser les 3 milliards, valeur des biens du clergé. La cause de l’inflation réside dans la surproduction des assignats, le contrôle des prix ne permettant pas de baisser ceux-ci mais ayant pour effet de créer la pénurie.

Un grand nombre de faux assignats, fabriqués en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Suisse et en Grande-Bretagne, avec la complicité du gouvernement britannique, alors l’un des principaux ennemis de la France et intéressé à accélérer la crise économique française, ont été diffusés dans le pays

Remplacement progressif

Avant la disparition de l’assignat, les rescriptions de l’emprunt forcé furent émises : elles correspondent à des mandats à ordre au porteur. Elles furent créées par décret le 1er nivôse de l’an IV et délivrées par la Trésorerie nationale pour le paiement de ses affaires courantes dans l’attente des retombées de l’emprunt forcé créé par la loi du 19 frimaire de l’an IV (10 décembre 1795). L’arrêté du 29 ventôse de l’an IV impose aux rescriptions le cours forcé de monnaies : des coupures de 25 à 1 000 francs sont émises.

Un mois auparavant, sur décision du Directoire, l’assignat est finalement abandonné avec faste lorsque les planches à billets, les poinçons, les matrices et les plaques sont brûlés en public place Vendôme, le 30 pluviôse, an IV de la République (19 février 1796).

Le 18 mars an IV, l’assignat est définitivement remplacé par un nouveau système, la promesse de mandat territorial venant compléter celui de la « Rescription de l’emprunt forcé » et imprimée en plusieurs couleurs (et parfois en bichromie) afin d’éviter la contrefaçon. L’échange se fait sur la base de 30 francs assignat contre 1 franc en promesse de mandat, au lieu de 300 contre 1, sa valeur réelle, ce qui condamne le nouveau titre dès son émission. Appelé par la suite « Mandat territorial », il connut plus ou moins la même histoire que l’assignat, se dépréciant encore plus rapidement. Le 4 février 1797, le mandat territorial est retiré de la circulation.

Il faut attendre 1800 pour que réapparaissent des billets émis cette fois par la Caisse des comptes courants puis les comptoirs d’escompte de la toute nouvelle Banque de France.

Bilan

L’assignat est généralement considéré comme un échec financier et économique.

Ainsi, l’impuissance du gouvernement à combattre l’inflation par des sanctions toujours plus lourdes illustre, pour l'économiste Thomas DiLorenzo, le caractère néfaste d’une politique de contrôle des prix. Jacques Bainville, écrivain et historien royaliste, explique lui dans son Histoire de France que la Révolution française avait aggravé la crise financière par laquelle elle était née.

Cependant, sur le plan financier, sa création a empêché la mise en faillite de l’État français, contribué à la réduction de la dette et permis de trouver l’argent nécessaire au financement de la guerre dans les heures difficiles de l’an II.

Et politiquement et socialement, les assignats réalisèrent surtout un important transfert de propriétés en un temps très réduit. Ainsi, les assignats attachèrent au nouveau régime tous les acquéreurs de biens nationaux, et cette nouvelle bourgeoisie foncière redoutera désormais le retour de la monarchie.

Production

L’émission dans un temps très court d’un grand nombre d’assignats en principe difficiles à imiter pose de nombreux problèmes techniques et les propositions d’innovations affluent.

Dans un premier temps, l’Assemblée nationale lance un concours en 1790 pour les trois premiers types d’assignats dits « à face royale » (avec coupons d’intérêts) et nomme le directeur de l’Imprimerie royale, Anisson-Dupéron, responsable du tirage typographique et de la taille-douce. On réemploya des caractères forgés à la fin du règne de Louis XIV en y ajoutant ceux créés par Pierre-Joseph Lorthior pour les obligations de la Caisse d'escompte en 1789, le tout comprenant des « points secrets » destinés à décourager les falsificateurs. Appelé « polytypage », ce procédé de fabrication des plaques d’impression permettait de générer d’abord sur bois ou sur plomb durci, des matrices identiques. Le portrait du roi retenu fut celui conçu par Augustin de Saint-Aubin.

Après le décret du 29 septembre 1790 relatif à la deuxième émission, Anisson perdit au profit de Pierre Didot le bénéfice de l’impression, tandis que Nicolas-Marie Gatteaux fut chargé de la gravure des motifs et Firmin Didot de la typographie. Le résultat rendit mécontent les autorités monétaires du fait que les contrefacteurs pouvaient aisément imiter le lettrage. En mars 1792, Jean-Baptiste Gérard devient le nouveau graveur des textes. Deux mois plus tôt, Jean-Pierre Droz était requis pour une petite coupure qu’il grava sur acier.

De nouveaux procédés de stéréotypie vont alors se développer, la demande en assignat à faibles montants augmentant, mais sans jamais empêcher la contrefaçon. Le technicien Martial Grassal met au point une machine, qui sera opérationnelle le 6 juin 1793, permettant de graver dix formats d’un coup. C’est de ce procédé dont découlerons les dizaines de millions d’assignats imprimés par la suite

D’autres graveurs et médailleurs contribuèrent également à la confection des assignats : Jacques-Nicolas Tardieu, Bernard-Antoine Nicolet et, bien sûr, Augustin Dupré.

Les différentes émissions

Entre les décrets du 16-17 avril 1790 et le 8 février 1794, furent fabriqués des assignats en livres puis en sous, pour des montants allant de 10 sols à 2 000 livres.

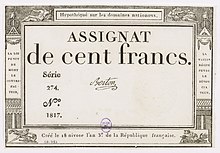

Après le 18 nivôse de l’an III, des assignats en francs apparaissent, pour des montants allant de 100 à 10 000 francs.

Après le 21 nivôse de l’an IV, les rescriptions de l’emprunt forcé émises par la Trésorerie nationale affichent des montants de 25 à 1 000 francs.

Enfin, les promesses de mandats territoriaux créés le 28 ventôse de l’an IV proposent des montants allant de 2 à 500 francs.

Faux assignats

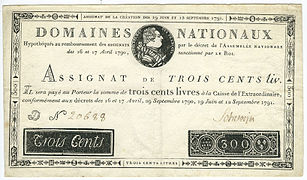

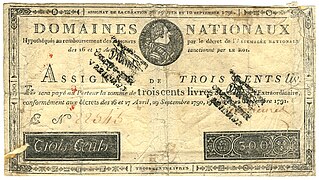

La Convention déploya tous les moyens possibles pour éviter la contrefaçon des assignats, n’hésitant pas à engager des sommes énormes (payées en assignats) auprès d’inventeurs de procédés divers. Les assignats furent imprimés par stéréotypie et un procédé de taille-douce. On met des « points secrets » permettant de déceler les faux, des points noirs placés à divers endroits, ou des lettres modifiées, par exemple un A remplacé par un V à l’envers, un É dont l’accent est déporté sur la droite ; mais comme ces signes ne sont pas mentionnés, personne n’y prête attention. Le peu de difficultés à imiter cette monnaie (la papeterie était à Jouy-sur-Morin, avec la présence de surveillants du timbre) fut en quelque sorte un encouragement aux faussaires, aussi en fabriquait-on un peu partout. D’après des témoignages de l’époque, on trouvait des imprimeries rudimentaires jusque dans les prisons. La plupart des faux étaient assez grossiers et facilement reconnaissables, mais d’autres étaient pratiquement indécelables ; c’était notamment le cas des faux imprimés à Londres. Les ennemis de la République encourageaient en effet l’impression de fausse monnaie ne pouvant qu’entraîner, selon eux, la ruine de la France. L’atelier londonien avait été fondé par des notables vendéens sous la direction du comte de Puisaye et le patronage du duc d’Harcourt. Il produisait à plein rendement, et lors de la déroute vendéenne après la défaite de Quiberon, le général Hoche annonça, dans son rapport, qu’il avait saisi dix milliards en faux assignats dans les bagages de l’armée vaincue.  Le véritable assignat de 300 livres « à face royale » ayant servi de modèle.  Faux assignat de 300 livres portant au dos le cachet « Assignat certifié faux - Deperey - Vérificateur en chef ».  Dos du faux assignat de 300 livres avec le cachet du vérificateur. |

États-Unis

Les colonial scrips lancés à partir de 1709 dans les 13 colonies anglaises aux Amériques, non indexés sur l’or mais gagés sur les terres, et indépendants de la banque d’Angleterre, ainsi que le dollar continental qui fut lancé en 1775 par les premiers États américains indépendants, eurent sans doute une certaine influence sur le projet d’assignat français.

Russie

Le terme assignat est équivalent au mot russe assignatsia qui signifie « billet de banque ». L'Assignatsionny rubl (rouble d'assignation), créée par Catherine II et premier billet de banque de ce pays, fut utilisé en Russie de 1769 au 1er janvier 1849 et ne présente aucun lien direct avec l’assignat français.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||