afrique aimer amis amitié amour ange animal animaux article bébé belle bonne

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Abandon et maltraitance image (6098)

· Civilisations (216)

· Actualités (3313)

· Histoire drole (2213)

· Animaux rigolos (2999)

· Image duo et belles images (3685)

· Image message (2781)

· Santé (1083)

· Bonsoir..bonne nuit..bonne soiree (1959)

· Histoire vrai (animaux) (1904)

horrible ils n'ont vraiment aucune humanité ni de coeur je les déteste

Par Anonyme, le 01.08.2023

ça le fait chez moi

Par Anonyme, le 20.06.2023

bonjour

de passage sur votre blog , quoi de plus beau que l'imaginaire cela laisse libre court

a plein d'idé

Par béchard josé, le 12.06.2023

joli loup. joli texte dessous.

Par Anonyme, le 10.06.2023

mes sincère condoléance

Par Anonyme, le 14.05.2023

· Une Tribu Guaranis de la forêt amazonienne

· histoire drole

· joyeux anniversaire

· fumée

· combien

· dragon

· poux

· grande femme

· hola

· emmanuel beart

· pour ne pas avoir les seins qui tombent

· BERGER

· L’araignée Goliath

· fables

· fables

Statistiques

Date de création : 24.08.2008

Dernière mise à jour :

04.08.2023

96001 articles

Rechercher

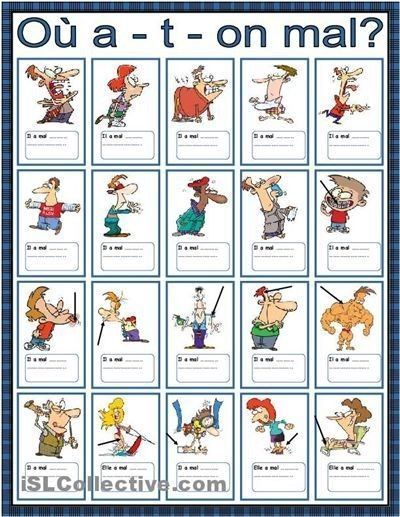

a savoir

incapacité

Comprendre le taux d’incapacité

Comment le taux d'incapacité est-il déterminé ?

Pour bénéficier des prestations sociales liées au handicap, il est nécessaire que soit déterminé un taux d’incapacité. Le taux d’incapacité, c’est quoi ?

Qui le détermine ?

Comment ça marche ?

Fixation du taux d’incapacité, tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI), restriction substantielle et durable à l'emploi On fait le point.

Le taux d’incapacité, c’est quoi ? Le taux d’incapacité (TI), exprimé en pourcentage, permet d’exprimer le degré de dépendance d’une personne handicapée, malade ou âgée, et l’aide dont elle doit bénéficier dans la vie quotidienne.

Pour simplifier, on peut dire qu’une personne valide a un taux d’incapacité 0 % et qu’à l’autre extrême, un taux d’incapacité 100 % correspond à un état comateux ou végétatif.

Ce taux est déterminé, dit la loi, « par une analyse des interactions entre trois dimensions » : la déficience (altération de fonctions), l’incapacité (limitation d’activité liée à une déficience) et le désavantage (limitation de l’accomplissement d’un rôle social normal).

Qui détermine le taux d’incapacité et comment ?

Ce sont les MDPH (Maisons départementales des personnes handicapées) qui déterminent le TI, et plus particulièrement, en leur sein, les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). La commission ne fixe pas un taux précis mais une « fourchette » : incapacité « légère », « modérée », « importante » ou « majeure ». Les deux derniers seuils correspondent à des taux de plus de 50 %. Le taux est fixé en cherchant notamment à comprendre si la personne est capable d’assurer seule tout ou partie des actes de la vie quotidienne (se repérer, se nourrir, s’habiller, se déplacer…).

La commission s’appuie pour cela sur un texte essentiel : le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, dont la dernière version est parue le 6 novembre 2007 et est toujours en vigueur en 2019. Ce long document, divisé en huit chapitres, balaie tous les champs du handicap (comportement, psychisme, locomoteur, etc.).

Pourquoi définir un taux d’incapacité ?

La fixation du taux d’incapacité est indispensable d’abord parce que c’est elle qui permet une reconnaissance « officielle » du handicap. Ensuite parce qu’elle ouvre, ou pas, le droit à certaines prestations sociales (carte d’invalidité, PCH, AAH, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, etc.).Seuls les deux « fourchettes » les plus élevées (seuil de 50 % et de 80 %) ouvrent droit, sous condition, à ces prestations.

Peut-on contester le taux d’incapacité fixé par la MDPH ?

Les cas sont fréquents de décisions incompréhensibles – et parfois dramatiques : une personne se voit attribuer un TI de 50 % par sa MDPH, ouvrant droit aux prestations sociales, puis déménage et change de département. Et la nouvelle MDPH, elle, fixe un taux inférieur, avec à la clé la fin des prestations. Il est toujours possible de contester la décision.

Depuis début 2019, le Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) a disparu et les voies de recours ont changé. Les recours gracieux à la MDPH et contentieux au TCI ont été remplacés par : le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et le recours contentieux auprès du Tribunal de grande instance (TGI). Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) Il s’agit d’un courrier à adresser à la CDAPH (Commission des droits personnes handicapées) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), de préférence par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le recours contentieux auprès du Tribunal de grande instance (TGI) Cela se fait dorénavant auprès du Pôle social du Tribunal de Grande Instance dont vous dépendez. Cette démarche est gratuite et il n’est pas obligatoire de faire appel à un avocat. Pour savoir comment faire en détails, rendez-vous ici, où on vous explique tout dans une infographie sur la décision MDPH !

La question du dossier médical reste cruciale pour permette de comprendre en quoi les différentes pathologies sont handicapantes. Même au-delà de 50 % de taux d'incapacité, il est nécessaire de démontrer une restriction substantielle et durable à l'emploi. C'est-à-dire expliquer en quoi votre handicap complique l’accès à l'emploi en comparaison à une personne ayant le même profil mais sans handicap.

heure

La nuit du Samedi 29 Mars / 30 Mars changement d'heure, partagez ce statut pour prévenir vos ami(e)s

fleurs de tilleul

Les fleurs de tilleul permettent de calmer le stress et mieux dormir, mais saviez-vous qu'on peut aussi manger ses graines

AUTISTE

Qui suis-je ?

On dit que je suis débile et que je suis incapable de comprendre les choses. On dit que j'évite de parler aux gens qui me font peur et que je suis très sensible. On me juge et on me délaisse. Livré à moi-même, j'affronte seul mes démons. On dit que je suis anormal et que je ne peux mener une vie normale. On dit qu'un rien me déstabilise et que je pleure beaucoup quand je suis seul. Les regards des autres me font peur et j'ai du mal à me concentrer. Pourtant, je suis doté d'une grande forme d'intelligence. Je suis très doué mais j'ai du mal à communiquer avec autrui. Alors, s'il vous plait, ne me jugez pas et comprenez moi. Je suis, certes différent, mais je ne suis pas un attardé mental et si vous n'avez pas deviné qui je suis , je vous dis, simplement, que je suis AUTISTE.

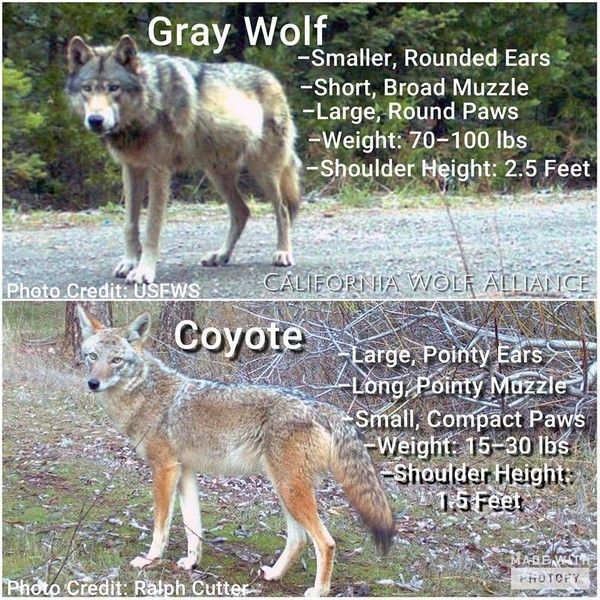

différences

Une photo montrant leurs différences... Comment faire la différence entre un loup gris et un coyote!

Lorsque les coyotes sont dans leur manteau d'hiver moelleux, ils peuvent apparaître beaucoup plus gros, mais le loup gris est beaucoup plus gros qu'un coyote.

Les chances sont si vous devez y penser, "Cet animal a l'air grand, est-ce un loup?" alors il est fort probable qu'il s'agisse simplement d'un gros coyote en manteau d'hiver. Si vous voyez un loup gris, vous remarquerez tout d’abord à quel point il est plus gros que le coyote . Bien que l’idée fausse commune soit que les loups soient d’énormes animaux atteignant plus de 150 livres. Il est extrêmement rare qu'un loup soit aussi gros. Ils sont grands et maigres et surtout dans un manteau d'hiver, ils ont l'air plus grands qu' ils ne le sont réellement.

arrêt maladie

Long arrêt maladie et reprise: les pistes à suivre

Après un arrêt maladie de longue durée, comment s’y prendre lorsque l’on n’a pas encore retrouvé toute sa forme ? A qui s’adresser ? Comment se saisir de ces droits ? Où sont les pièges ? Quelles sont les conséquences financières et professionnelles de la reprise au travail après une longue maladie ? Quels sont les risques de la convalescence au boulot ?

Quel est le rôle du médecin du travail?

Le médecin du travail est payé par l’employeur qui y est obligé. Cependant, le médecin du travail est un « salarié protégé », comme un délégué syndical. Il exerce ses missions dans un cadre réglementaire précis : notamment le code du travail qui garantit son indépendance technique et le code de déontologie médicale qui lui impose, comme tout médecin, de respecter le secret médical. Il peut accompagner votre reprise de travail après une longue maladie, car il connait vos conditions de travail , en tenant compte de votre état de santé, car il est médecin.

La visite médicale de pré reprise du travail fait partie des droits du convalescent. Aussi, il peut, avec votre accord, se mettre en contact avec votre employeur et avec le spécialiste de votre pathologie. Cependant, vous restez seul à décider des informations que vous lui donnez. « Nous avons été perçus comme des distributeurs d’inaptitude. Ce qui est souvent vécu comme un constat d’échec. En réalité notre objectif est le maintien dans l’emploi, explique Bruno Lozachmeur, médecin du travail à l’AMIEM, Service de santé au travail du Morbihan.

Bien sûr si les gens le veulent. Si cela se passait mal au boulot avant la maladie, les salariés n’ont pas forcément la possibilité, ni l’envie d’y retourner après un arrêt de travail pour longue maladie. On n’est pas là pour imposer un choix, sauf en cas d’obligation règlementaire de sécurité dans le poste du salarié. On est là pour construire avec la personne, à partir de ce qu’elle peut faire ou pas. Une balance à construire ensemble : quels sont bénéfices de retravailler et quels sont les risques ? »

Un risque d’être licencié après ma reprise du travail ?

Un salarié qui travaille à temps partiel pour raison de santé, sur un poste aménagé, ou sur un poste reclassé n’est pas plus protégé qu’un autre du licenciement économique ou pour faute. Cependant, l’état de santé ne peut être un motif du licenciement. Que l’on ait ou non gardé des liens avec son milieu professionnel, il faut s’assurer que le travail que l’on va reprendre soit défini le plus possible. Si vos horaires, vos missions ont changé, assurez-vous que les collègues et le responsable concernés en soient informés. « Avant la reprise, Anne-Eve Mathieu, assistante sociale au service du personnel à l’hôpital de Bretagne Sud, conseille toujours de reprendre contact, au moins avec l’encadrement. Ceci permet d’organiser la reprise du travail après une longue maladie, de savoir quelles sont les tâches du poste, de se positionner sur ce qu’on peut faire ou ne pas faire. Un moyen aussi d’être rassuré sur le fait que les difficultés vont être entendues et que la fiche de poste de travail respecte les restrictions. »

Perte de salaire et reprise du travail après une longue maladie

Une enquête rapportée par la Ligue contre le cancer révèle que 30 % des personnes qui avait un emploi au moment du diagnostic, l’ont perdu ou quitté deux ans après. De plus un quart de ceux qui ont gardé leur emploi, s’est vu imposer un travail moins intéressant. Il y a un risque important de perte de revenus si l’on change de métier ou de poste, explique EveAnne Mathieu. « Un aide-soignant, ayant une restriction au port de charge, par exemple, peut être reclassé sur un poste administratif. Cependant, il perd les primes inhérentes à la profession. Il y a aussi des conséquences sur le calcul de la retraite et l’âge du départ. » Le plus souvent, une prévoyance d’entreprise complète les indemnités journalières de la Sécurité sociale. Votre cotisation est alors inscrite sur vos fiches de paye. Lors d’une reprise en mi-temps thérapeutique, vérifiez que cette prise en charge se poursuit pour la partie du temps non travaillée. Lorsqu’on n’est pas couvert par la prévoyance, on peut demander une aide à la CPAM.

La RQTH avec un cancer c’est possible ?

La RQTH peut faciliter la mise en place d’aménagements, l’accès à des formations spécifiques et/ ou à un accompagnement professionnel au cours desquels l’état de santé sera pris en compte. « Le terme travailleur handicapé fait peur, mais la Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé est un outil. C’est la personne malade, qui la demande, qui en a la main et personne d’autre. Une arme que l’on a en réserve dont on n’est pas obligé de se servir. La RQTH est confidentielle et temporaire, explique Anne Pauthier, coordinatrice service coaching de la Ligue contre le cancer 75. Quand peut-on en faire la demande ? « Il faut que l’état de santé soit stabilisé. S’il y a encore trop de traitements, trop d’incertitude sur le rétablissement, c’est trop tôt. On peut le faire à partir de moment où l’état de santé a un impact d’au moins un an sur l’activité professionnelle. Si on pense que l’état de santé va être complètement rétabli au bout de six mois, la RQTH n’est pas le bon outil. »

Que faire en situation précaire avec une maladie invalidante ?

Si vous êtes intérimaires ou en cours d’un CDD, vous êtes encore rattachés à l’entreprise et vous pouvez solliciter une visite médicale de pré reprise du travil, même si ne reprendrez pas votre travail dans cette entreprise. Attention : La durée du congé maladie n’allonge pas celle du CDD. « Plus la reprise semble difficile en raison des difficultés de santé ou de la situation professionnelle, plus il faut y réfléchir bien avant la fin du congé maladie, explique Jean-Michel Hameau, médecin du travail et coordinateur référent maintien dans l’emploi à l’AMIEM. Pour les gens qui n’ont aucun garanti d’emploi, c’est compliqué.

Par exemple, pour un intérimaire, la réglementation prévoit bien le principe de visite médicale de reprise après un arrêt maladie. Cependant, celle-ci est souvent oubliée par les entreprises de travail temporaire, soit parce que la mission est déjà terminée, soit parce qu’elles estiment inutile de demander un nouvel avis médical au regard des difficultés de santé décrites par la personne. » C’est pourquoi, utilisez vos droits pour anticiper votre reprise du travail. Comme tous les salariés, vous pouvez mettre à profit la période d’arrêt de travail pour préparer votre retour à l’emploi. Consultez la CARSAT, le service social de la Sécurité social. Si vous êtes demandeurs d’emploi, solliciter vivement un entretien avec un conseiller Pole emploi.

maladie

Le diagnostic d’une maladie grave comme l'annonce d'un cancer, c’est rude à encaisser et les réactions sont extrêmement variables : les pleurs, le repli, l’agressivité. Comment surmonter une épreuve difficile ? Toutes ces émotions, même très négatives, ont leur rôle à jouer pour surmonter cette période douloureuse.

Réaction face à la maladie : à chacun son expression

« Il m’arrivait de sangloter deux heures sans interruption, même parfois dans la rue, en essayant de me cacher. Je pensais que ça n’allait jamais s’arrêter et que je me viderais, à pleurer comme ça ! Tout ce que je voulais, c’est que ça cesse. » Trois ans déjà que Sabine a appris qu’elle souffre de sclérose en plaques, et le souvenir de sa réaction au diagnostic est vif. À l’heure où est grande l’injonction à tout "gérer" y compris ses émotions, l’annonce d’une maladie grave est un cataclysme qui se double d’une question. Le désespoir, les larmes en continu, est-ce vraiment normal ? Ne devrais-je pas me faire soigner pour couper court à ma tristesse ? Pourtant, le chagrin, comme d’autres émotions, est non seulement normal, mais aussi utile.

« Un diagnostic de maladie grave est un traumatisme qui met dans un état émotionnel particulier, explique Rebecca Dernelle-Fischer, psychologue. Tout comme lors d’un accident, ou lors d’une après-midi bloqué dans un ascenseur, nous réagissons tous différemment à l’annonce d’une maladie. » Et de décrire : « Certains patients se mettent en marche pour "vaincre le crabe" et suivre leur traitement assidument. D’autres sont dans une crainte si grande qu’ils nient la gravité de la maladie. D’autres encore réagissent par une tristesse extrême, beaucoup de larmes, de troubles du sommeil. Toutes ces réactions sont normales face à une réalité choquante, effrayante, écrasante ».

Diagnostic grave : les phases du deuil Recevoir un diagnostic grave revient à faire face à un deuil : celui de la bonne santé que l’on avait, celui de la vie sans soins, sans inquiétude d’une mort proche…

Les réactions des personnes qui encaissent une annonce de maladie grave correspondent d’ailleurs à ce que la psychiatre Elisabeth Kübler Ross a étudié en détail dans les années 60, les "cinq phases du deuil" : déni, colère, marchandage, dépression, acceptation.

Les médecins le savent et en sont d’ailleurs informés. La Haute autorité de santé a même édité à destination des soignants le guide « Annoncer une mauvaise nouvelle », qui explique que « Le déroulement de ce processus n’est pas uniforme, il varie selon les personnalités et les situations. Ce qui est constant chez le patient : le besoin d’être entendu, compris et accompagné à son rythme ».

Une écoute et un accompagnement que Laurence Deflem garde en souvenir de sa bataille contre le cancer du colon, diagnostiqué à 35 ans alors qu’elle était enceinte et maman de deux enfants . « Ce qui m’a beaucoup touchée : tomber sur des infirmières ou des médecins hyper respectueux qui ne m’ont jamais gênée, au contraire. » Un réconfort alors qu’elle préférait garder pour elle ses angoisses face à son entourage, perdu et inquiet. « Il m’est arrivé de pleurer, mais seule… J'ai une certaine pudeur émotionnelle et pour moi il était plus facile de gérer ma maladie sans la tristesse des autres en plus. Au final, j’ai beaucoup parlé de mes traitements, des aspects techniques, mais pas de ce que j’ai ressenti. C’était mon moyen de défense »

Car c’est bien de stratégie de défense qu’il s’agit, avec la colère, la fuite ou désespoir. Elles sont un moyen de faire face, même si « comme un caillou dans la chaussure qui nous rend la marche difficile, les émotions peuvent nous déranger», souligne Rebecca Dernelle-Fischer. Pourtant, il est bon de prendre le temps d’écouter ce qu’elles nous disent : s’autoriser à pleurer, à la colère, à nier la réalité un temps… puis prendre l’émotion en main, la réfléchir et essayer d’en faire notre alliée. »

Réaction à l'annonce d'une maladie grave : se faire aider ?

À quel moment est-ce "trop" et doit-on craindre la dépression nerveuse ? Pas de réponse miracle ou chiffrée, l’important est d’échanger, avec ses proches ou un médecin. « Il peut être utile de prendre des anti-dépresseurs avant qu’un épisode dépressif soit évident, pour retrouver un certain niveau de bien-être et diminuer l’angoisse », précise la psychologue. Là encore, la décision a du sens au cas par cas et « dans le dialogue avec l’équipe médicale que se trouvera le soutien le plus adapté. » Et si on le souhaite, avec d’anciens malades. Laurence soutient aujourd’hui d’autres personnes souffrant de cancer. « J’ai une grande capacité à les écouter et les comprendre… Peut-être que si j’en avais connu avant, pendant ma maladie, c’aurait été différent. »

poils

Pour aider les oiseaux de nos jardins et d'ailleurs à construire un nid chaud et douillet pour leurs petits, gardons les poils de nos loulous ainsi que les peluches du filtre de votre séchoir placez les dans une mangeoire similaire à celle-ci. Ils peuvent s'en servir et en seront heureux

pantalons

passereau

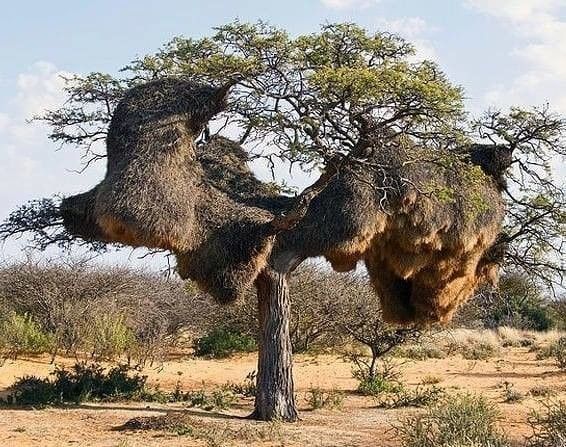

Voici une structure bien étrange... Il s'agit d'un nid collectif : le nid d'un passereau nommé le "républicain social" (Philetairus socius) !

Le Républicain social (Philetairus socius) est une petite espèce de passereau endémique des zones arides du sud de l'Afrique, notamment du Kalahari. Il est l'unique espèce du genre Philetairus.

L'espèce est remarquable par ses nids : collectifs et habités à l'année, ils sont énormes, et peuvent être construits par des centaines d'individus. Ces nids collectifs peuvent servir à des générations successives, ce qui leur ont valu leur nom.

Ces nids comptent parmi les plus grandes structures construites par des oiseaux , et sont utilisés toute l'année. Ils sont très bien structurés, et maintiennent une température plus supportable que celle de l'extérieur. La nuit, les chambres centrales, où les oiseaux dorment, maintiennent la chaleur

Les chambres en périphérie du nid sont utilisées de jour et permettent aux oiseaux de rester à l'ombre. Cette immense « botte de paille » pouvant atteindre 4 m de haut pour 7 m de long, peut parfois peser plusieurs tonnes et casser son support (arbre, poteau, etc.).

Ces nids sociaux peuvent accueillir jusqu'à 500 oiseaux , et sont aussi habités par plusieurs autres espèces d'oiseaux commensaux, notamment par le Fauconnet d'Afrique, ou d'autres petits passereaux.

De plus grands oiseaux peuvent même construire leur propre nid sur le nid des Républicains.