noel et jour de l an paris et ses monuments inauguration métro en 1900 images enfantines

ImagesRubriques

>> Toutes les rubriques <<

· POEMES et POETES (587)

· CITATIONS ET PROVERBES (779)

· NOEL ET JOUR DE L'AN (1150)

· HUMOUR (1093)

· LA PENSEE du JOUR (2490)

· ARTISTES DIVERS (457)

· ANIMAUX DOMESTIQUES ET AUTRES (789)

· BRETAGNE (405)

· ENFANTS (1166)

· PEOPLE (547)

bonjour ma chère amie yvonne,

je suis enchantée de venir prendre un p'tit café chez toi, nous parlerons de ch

Par MARITE, le 10.06.2021

dors bien petit bonhomme ... ton ange veille ! à 22:17 par yvonne92110

. .. et j'espère qu'un c

Par Anonyme, le 07.06.2021

21/05/2013... le monde entier vous admire, alors que personne ne vous comprend".... ils savaient parler... à

Par Anonyme, le 06.06.2021

06.06.2021. ..j'ai des goûts de luxe et mes amis sont en or.... c'est parce que ton blog est un trésor...

Par Anonyme, le 06.06.2021

13/05/2012 ... que ta bonne humeur peut égayer la vie des autres ...que tu peux, en tout temps, dire un mot

Par Anonyme, le 06.06.2021

Articles les plus lus

· Poème très émouvant ... sur la maladie d' Alzheimer !

· Un court poème de Monique Müller ... La colère !

· Humour ... Breton !

· DALI ... peintre surréaliste, sculpteur, scénariste !

· Quelques citations ... toutes liées au Champagne !

· Un poème de Maurice Carême ... L' Artiste !

· Un joli fond d'écran "ZEN" ... si vous aimez KDO !

· humour ... le Nez !

· citation : la valeur de l' Amitié

· Histoire de la Petite Souris ... à raconter aux Enfants !

· Sans dessus dessous ... texte de Raymond Devos !

· Vintage ... " Pin Up Girls " !

· David Hamilton ... talentueux et marginal !

· Le Pape François ... les photos qui font la différence !

· Histoire vraie ... particulièrement touchante !

Date de création : 28.09.2009

Dernière mise à jour :

29.05.2021

37578 articles

Notez que les commentaires malveillants, insultants ou racistes, ne seront pas validés ...

Notez que les commentaires malveillants, insultants ou racistes, ne seront pas validés ...  Merci de laisser éventuellement une trace de votre passage sur mon "Livre d'Or" !!! Vous pouvez également cliquer sur "j'aime", si vous avez apprécié la visite ...

Merci de laisser éventuellement une trace de votre passage sur mon "Livre d'Or" !!! Vous pouvez également cliquer sur "j'aime", si vous avez apprécié la visite ...

10 juillet 1900 : Inauguration du métropolitain de Paris !

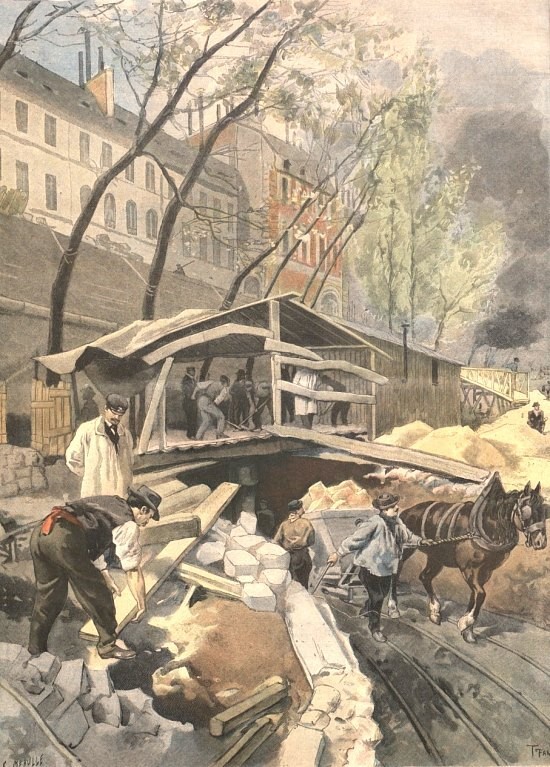

(photo en titre) : Travaux de construction du métropolitain en 1899. Illustration parue dans le Supplément du Petit Journal du 14 mai 1899.

10 juillet 1900 : inauguration du métropolitain de Paris ...

Si le premier projet de chemin de fer dans Paris vit le jour en 1855, c’est au lendemain de la guerre de 1870-1871 que sont menées, mais non retenues, de nouvelles études, au nombre desquelles celle d’un certain Heuzé rappelle celle qui sera adoptée près de 30 ans plus tard, en 1898, après d’ubuesques obstacles administratifs.

Le premier projet de chemin de fer dans Paris date de 1855. Dressé par Édouard Brame et Eugène Flachat, il consistait en un chemin de fer souterrain, destiné à relier le centre de Paris à la périphérie et à assurer l’approvisionnement des Halles centrales. Il fut sur le point d’être mis à exécution mais, au dernier moment, des considérations relatives à l’effort énorme qui serait nécessaire pour arriver en définitive à un résultat d’ordre secondaire, firent arrêter les études et dès lors, on envisagea non seulement l’idée du transport des marchandises, mais aussi celle de la circulation d’un million de voyageurs par jour.

Dans les dernières années de l’Empire, l’Administration se préoccupait fort de l’achèvement des voies de communication de la capitale. Un projet de chemin de fer urbain avait été dressé par un groupe d’ingénieurs et la question allait peut-être entrer dans une phase définitive, lorsque éclata la guerre de 1870. Tout fut remis en question. Cependant, vers la fin de 1871, le 10 novembre, le Conseil général de la Seine invita le Préfet à faire étudier par une Commission spéciale un réseau de transport en commun par tramways et chemins de fer intérieurs. Nommée peu de temps après, cette Commission eut aussitôt à examiner, en outre du projet Brame-Flachat, un certain nombre d’autres projets intéressants parmi lesquels il convient de citer ceux de Le Hir, Le Masson, Vauthier, Le Tellier et Guerbigny.

Suite à cet examen, la Commission formula les données essentielles d’un grand réseau intra-urbain ; elle posa en principe que le railway métropolitain devait être effectué dans les conditions générales des chemins de fer à voie normale. Elle adopta, à titre d’indication :

1° Une ligne allant de la Bastille au Bois de Boulogne par les boulevards intérieurs, en passant par la place de l’Étoile ;

2° Une ligne transversale nord-sud composée de trois sections : des Halles au chemin de fer de ceinture, rive droite ; du square Cluny à Montrouge par le boulevard Saint-Michel ; une ligne de jonction entre les précédentes.

La commission ajourna à une époque ultérieure toute étude de lignes complémentaires. La traction devait être faite au moyen de locomotives ; les tunnels étaient prévus avec 4m50 de hauteur. Le préfet de la Seine fut invité à concéder le premier réseau à titre de chemin de fer d’intérêt local, mais aucune demande de concession ne se produisit. L’idée n’était pas assez mûre pour attirer les capitaux.

Le Conseil général ne se tint pas pour battu et trois ans plus tard, le 22 novembre 1875, il vota des fonds pour l’étude d’un nouveau projet. En réponse à l’invitation du Conseil, le Préfet de la Seine présenta un projet de chemin de fer souterrain très différent de celui de 1872. Une gare centrale établie sous le Jardin du Palais-Royal dirigeait ses voies sur chacune des grandes gares. La concession en aurait été faite au Syndicat des cinq grandes Compagnies de chemins de fer. Pour l’exécution du projet, on demandait une subvention au Conseil général et une autre au Conseil municipal ; l’État aurait garanti l’excédent. Ce chemin de fer desservait bien les gares, mais il ne répondait nullement aux besoins de la circulation parisienne. Le Conseil municipal refusa de discuter le projet ainsi établi.

Une Commission spéciale nommée par ce même Conseil fut chargée d’étudier de nouveaux projets présentés par des particuliers. Parmi ces projets, il faut noter celui de Louis Heuzé, dont l’originalité consistait en ce qu’il parcourait, à 7 mètres au-dessus du sol, une voie de 13 mètres de largeur spécialement ouverte pour lui ; le viaduc formait passage couvert pour piétons. « Il faut, disait Heuzé, créer des chemins de fer en élévation, dans une voie spéciale, percée exprès, par expropriation, avec passage couvert pour piétons, bordé de boutiques ou étalages dont la location s’ajoutera au revenu du trafic de la voie et du transport des voyageurs. »

Le principe de la traversée ainsi faite, ajoutait Heuzé, est « si avantageux à tous les points de vue que nous croyons ce mode de percement destiné à suppléer aux boulevards qui nous manquent encore. » Le tracé qu’il proposait desservait les Halles, la mairie du premier arrondissement, les églises Saint-Sulpice, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Germain-l’Auxerrois, Saint-Eustache, Bonne-Nouvelle et Saint-Laurent, la Monnaie, le théâtre du Gymnase, le Conservatoire de musique, le Palais de Justice et trois grandes gares.

Un autre projet soumis à la Commission, le plus remarquable de tous, fut celui de J. Chrétien. Il se rapprochait singulièrement par plusieurs points du Métropolitain actuel. C’est ainsi qu’il prévoyait la traction électrique avec « force motrice produite par des machines magnéto-électriques Gramme, lesquelles produisent de l’électricité. Cette électricité est conduite par des fils de cuivre tout le long de la voie et se trouve ainsi distribuée sur tous les points du parcours. Les voitures portent chacune une machine magnéto-électrique qui recueille l’électricité envoyée par les conducteurs et tourne à la vitesse que l’on veut avoir. Le mouvement ainsi obtenu est transmis aux roues du véhicule par un mécanisme approprié. »

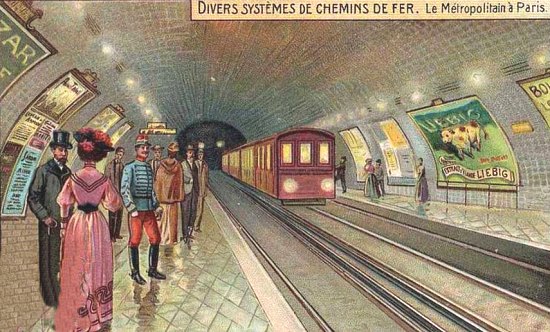

Le métropolitain parisien. Chromolithographie de 1930

En ce qui concerne les voitures, Chrétien disait : « Elles doivent donner les plus grandes facilités pour l’entrée et la descente des voyageurs. Il ne doit y avoir qu’un seul marchepied peu élevé prolongeant jusque sur le quai le parquet de la voiture afin que l’entrée et la sortie puissent se faire facilement. Les portes doivent être très larges et l’intérieur des voitures bien visible du dehors, afin d’éviter autant que possible les pertes de temps... Tout le monde peut voir facilement les places libres, en passant devant un compartiment. » Le tracé comportait trois lignes dont la principale parcourait les boulevards intérieurs de la Madeleine à la Bastille et dont les deux autres suivaient l’une le boulevard Voltaire, l’autre le boulevard Haussmann et l’avenue Friedland avec gares terminus à la Madeleine, à la Bastille, à l’Arc de Triomphe et à l’ancienne barrière du Trône.

Mais aucune de ces études n’était accompagnée d’une proposition de construire la voie projetée. Elles donnaient cependant des estimations de dépenses et de recettes montrant qu’un chemin de fer métropolitain pouvait être assez rémunérateur pour être exécuté sans subvention ni garantie d’intérêts. Pour s’édifier sur la question, le Conseil municipal décida, en 1876, d’envoyer à Londres quelques-uns de ses membres avec mission d’étudier sur place le fonctionnement du Métropolitain de cette ville. Après un examen approfondi des conditions dans lesquelles ce chemin de fer était construit et exploité, les délégués conclurent : 1° à la possibilité de doter Paris d’un railway analogue à celui de Londres ; 2° à la possibilité d’exécuter cette entreprise sans aucune subvention de la Ville ou de l’État, et même sans garantie d’intérêts.

Quelques temps plus tard fut promulguée la loi du 11 juin 1880 réservant aux communes la faculté de construire des chemins de fer d’intérêt local sur leur territoire : le Métropolitain passait par suite du Conseil général au Conseil municipal, et l’on put croire que certaines difficultés seraient aplanies rapidement. Mais alors l’État intervint et voulut faire déclarer le Métropolitain de Paris d’intérêt général pour rester maître de la situation. Le Conseil résista et entendit retenir pour lui le projet.

C’est alors qu’une Société Buisson et Cie présenta un projet dressé par Soulié, ingénieur, et demanda la concession du chemin de fer métropolitain de Paris, sans subvention ni garantie d’intérêts. Le projet comprenait : 1° Une ligne allant de Saint-Cloud aux chemins de fer de Vincennes et de Lyon ; 2° Une ligne allant des Halles Centrales à la Chapelle ; 3° Une ligne allant de la Bastille à la place de l’Étoile par la gare d’Orléans, la gare de Sceaux, la gare Montparnasse et le Trocadéro ; 4° Une ligne allant du square Cluny au pont de l’Alma ; 5° Une ligne allant du carrefour de l’Observatoire à la place de l’Étoile, par la gare Montparnasse et le Trocadéro ; 6 Un raccordement entre les lignes 2 et 3, traversant la Seine à la pointe de Ce projet fut retenu par le Conseil municipal de Paris. Le 10 février 1883 un arrêté préfectoral ouvrait la mise à l’enquête et nommait la commission prévue par la loi du 3 mars 1841. L’enquête fut close le 24 avril ; le 5 mai, le dossier était soumis au Conseil municipal qui l’approuvait le 4 juin suivant. De son côté, le Conseil général donnait le 14 juin 1883 un avis favorable et l’affaire était ensuite transmise au ministère des Travaux Publics pour introduction au Parlement et vote d’une loi d’autorisation.

C’est alors qu’éclata le conflit dont la solution ne devait intervenir qu’en 1898. L’État, comme nous l’avons dit précédemment, revendiquait le privilège de construction et d’exploitation du chemin de fer Métropolitain ; de son côté, le Conseil municipal tenait bon et émettait la prétention d’avoir son chemin de fer à lui. À la suite de la demande Buisson, le Ministre consulta le Conseil général des Ponts et Chaussées qui approuva le tracé en maintenant au réseau le caractère d’intérêt général. Le Conseil d’État, également consulté par le gouvernement et réuni en session plénière, affirma le caractère d’intérêt général du Métropolitain. En présence de ces deux avis conformes et que d’ailleurs il espérait tels, le ministre mit fini au débat et retint l’entreprise pour le compte de l’État.

On était en 1884. La Commission municipale du Métropolitain se rendit alors auprès du ministre pour protester contre cette décision. Il lui fut répondu que l’avis du Conseil d’État créait au gouvernement l’obligation de proposer aux Chambres l’attribution à l’État du chemin de fer projeté et que, par suite, le projet Buisson devait être considéré comme écarté, mais que cependant le tracé envisagé par le ministre correspondait à peu de chose près à celui du projet en question. Le 3 avril 1886, le ministre des Travaux publics, qui était alors Baïhaut, et le ministre des Finances, Sadi-Carnot, présentèrent à la Chambre un projet de Métropolitain se raccordant aux lignes des grandes Compagnies qui devait être concédé à Christophle, Gouverneur du Crédit foncier.

Ce projet vint en discussion le 21 juillet 1887, mais fut repoussé, et jusqu’en 1893 aucun résultat ne put être obtenu malgré les efforts officiels et la pression de l’opinion. La Ville, propriétaire du sol sur lequel devait être établi le railway, était justement exigeante. Elle soutenait que le Métropolitain devait avoir pour unique but de satisfaire aux besoins de l’activité parisienne et que les raccordements des grandes lignes étaient une tout autre question qui devait rester nettement séparée de la première.

Malgré l’avis du Conseil général des Ponts et Chaussées, malgré celui du Conseil d’État et les décisions de ministres qui passent, la Ville finit par obtenir gain de cause. La crainte de se retrouver, pendant l’Exposition universelle de 1900, aux prises avec l’insuffisance des moyens de transport qui avait été si durement ressentie pendant l’Exposition de 1889, décida le gouvernement à mettre fin au conflit.

Détail d’un édicule Guimard (modèle créé au début du XXe siècle) ornant l’accès de la station Abesses.

A l’origine placé station Hôtel de Ville, il fut déplacé à la station Abesses en 1974.

Bonjour Yvonne, merci pour ton super article & tes magnifiques photos. Je te souhaite un excellent après-midi. Bises à +Magnifique article, une question, comment faire pour publier un article avec plusieurs photos dans le même reportage. Moi j'en suis à une " seule photo " parfois c'est pénible. Merci bonne journéehttp://rene62.centerblog.net

Je te souhaite une excellente soirée mon amie Yvonne, bises à +Ecrire un commentaire