à méditer actualités amitié amour amitié tendresse anecdotes insolites paris animaux artiste peintre artistes divers automne belle journée belles femmes belles images

ImagesRubriques

>> Toutes les rubriques <<

· POEMES et POETES (587)

· CITATIONS ET PROVERBES (779)

· NOEL ET JOUR DE L'AN (1150)

· HUMOUR (1093)

· LA PENSEE du JOUR (2490)

· ARTISTES DIVERS (457)

· ANIMAUX DOMESTIQUES ET AUTRES (789)

· BRETAGNE (405)

· ENFANTS (1166)

· PEOPLE (547)

bonjour ma chère amie yvonne,

je suis enchantée de venir prendre un p'tit café chez toi, nous parlerons de ch

Par MARITE, le 10.06.2021

dors bien petit bonhomme ... ton ange veille ! à 22:17 par yvonne92110

. .. et j'espère qu'un c

Par Anonyme, le 07.06.2021

21/05/2013... le monde entier vous admire, alors que personne ne vous comprend".... ils savaient parler... à

Par Anonyme, le 06.06.2021

06.06.2021. ..j'ai des goûts de luxe et mes amis sont en or.... c'est parce que ton blog est un trésor...

Par Anonyme, le 06.06.2021

13/05/2012 ... que ta bonne humeur peut égayer la vie des autres ...que tu peux, en tout temps, dire un mot

Par Anonyme, le 06.06.2021

Articles les plus lus

· Poème très émouvant ... sur la maladie d' Alzheimer !

· Un court poème de Monique Müller ... La colère !

· Humour ... Breton !

· DALI ... peintre surréaliste, sculpteur, scénariste !

· Quelques citations ... toutes liées au Champagne !

· Un poème de Maurice Carême ... L' Artiste !

· Un joli fond d'écran "ZEN" ... si vous aimez KDO !

· humour ... le Nez !

· citation : la valeur de l' Amitié

· Histoire de la Petite Souris ... à raconter aux Enfants !

· Sans dessus dessous ... texte de Raymond Devos !

· Vintage ... " Pin Up Girls " !

· David Hamilton ... talentueux et marginal !

· Le Pape François ... les photos qui font la différence !

· Histoire vraie ... particulièrement touchante !

Date de création : 28.09.2009

Dernière mise à jour :

29.05.2021

37578 articles

Blogs et sites préférés

· ageheureux

· allanicmarietherese

· alrene

· amzer

· angegardien2850

· anneriofinance

· arcanciel

· awranna

· blogueuseworld

· bouger-manger-maigrir

· cedricsonia

· chatdomino

· chezmaminou

· chouchougotrain

· choupinette77

· cmjg1954

· coxilanddu26

· creationsreinette

· cuisine2jacques

· dolly92

· douceuretdétente

· fabi2033

· fleurdelune83

· gestetendre

· gjl038

· holaf44

· jardinannette

· jolabistouille

· lamoursansdessusdessous

· ledaincline

· lespassionsdunevie

· liensagogo

· lys41

· mamietitine

· marieandree

· marlise-liberte

· mondesenfouis

· mondouxreve

· nadisoulas

· ninette2

· paixamourpoesie

· papyraymondchalus

· pouce83

· prettypoun

· purplefolie2

· roseedujour

· saisistachance

· sandy07

· saralove38

· saveurcerise

· shylianepassion5

· soutien breton

· thelirzachronicles

· tiger1

· toimichel

· toutpourlamusique

· unpeudetoiunpeudenous

· utopie1963

· wissblog

· 120405

Notez que les commentaires malveillants, insultants ou racistes, ne seront pas validés ...

Notez que les commentaires malveillants, insultants ou racistes, ne seront pas validés ...  Merci de laisser éventuellement une trace de votre passage sur mon "Livre d'Or" !!! Vous pouvez également cliquer sur "j'aime", si vous avez apprécié la visite ...

Merci de laisser éventuellement une trace de votre passage sur mon "Livre d'Or" !!! Vous pouvez également cliquer sur "j'aime", si vous avez apprécié la visite ...

ANECDOTES INSOLITES SUR PARIS

Victor Lustig ... l’escroc qui a vendu la tour Eiffel !

L’escroc qui a vendu la tour Eiffel ...

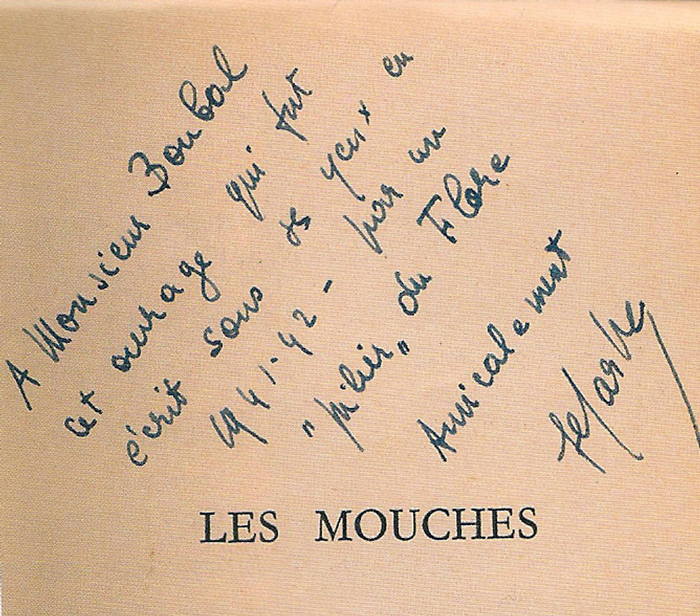

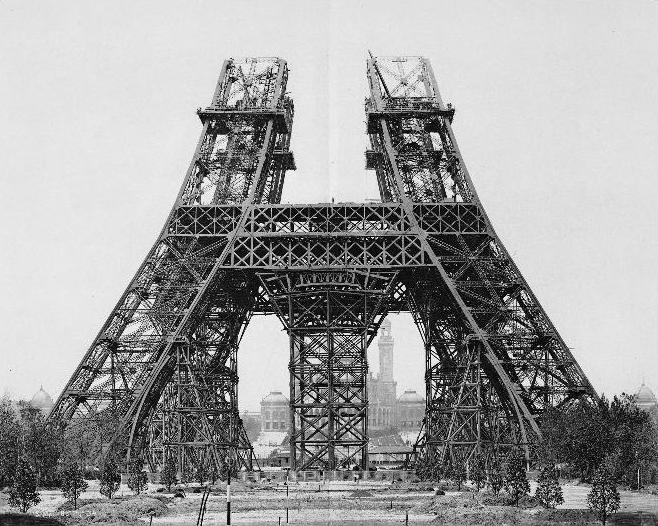

12 avril 1925. Cette date est à marquer d’une pierre blanche dansl’histoire de la Dame de Fer. Ce jour-là, Victor Lustig, jeune bourgeois tchécoslovaque et escroc notoire, réalise le coup du siècle en vendant, pour pièce, le plus emblématique des monuments parisiens.

L’histoire débute en mars de cette année quand Victor Lustig, récemment arrivé à Paris, est interpellé par un article qu’il lit dans le journal : la tour Eiffel nécessite de constantes réparations, toujours plus coûteuses, et est un véritable gouffre financier pour la mairie de Paris. Le coquin a alors l’idée, aussi folle que géniale, de vendre le monument en se faisant passer pour un haut fonctionnaire mandaté par la ville. La mairie de Paris aurait décidé de se séparer, par souci d’économie, du monument élevé pour l’Exposition universelle de 1889.

Au centre, Victor Lustig, l’homme qui a vendu la tour Eiffel (DR)

Avec un complice, il se lance alors dans une escroquerie hors-norme. Il fabrique des papiers à en-tête de la ville de Paris et de la société d’exploitation de la tour Eiffel, et envoie une lettre à cinq des plus riches ferrailleurs parisiens en leur proposant d’acquérir les 7000 tonnes de métal de la Dame de Fer qui doit être démontée sous peu. Le 12 avril 1925 à 14 h, les cinq potentiels acheteurs sont priés de se rendre au Crillon, luxueux hôtel parisien de la place de la Concorde, et de conserver la plus grande discrétion à propos de cette transaction qui doit absolument rester secrète.

André Poisson mord à l’hameçon :

Manipulateur jusqu’au bout, Victor Lustig fait jouer la concurrence et promet la transaction au plus offrant. Le plus offrant, et le plus naïf, sera André Poisson, un jeune entrepreneur qui débute dans les affaires et pense flairer le bon filon : après une rapide visite de la tour et quelques jours de réflexion, le ferrailleur hypothèque sa maison et fait un gros chèque à Lustig. Il vient d’acheter la tour Eiffel !

La tour Eiffel au moment de sa construction en 1888

Croit-il … Quelques jours plus tard, le pigeon découvre le pot aux roses, mais il est trop tard. L’escroc tchécoslovaque s’est enfui à Vienne avec le magot. Par peur du ridicule, la victime ne dira rien. On apprendra l’insolite mésaventure du ferrailleur Poisson quelques années plus tard, lorsque Lustig et un complice tenteront à nouveau l’arnaque, mais se feront démasquer par l’acheteur … sans doute un peu moins crédule.

Le monument que l’on n’aurait jamais dû détruire ...

Le monument que l’on n’aurait jamais du détruire à Paris ...

Paris, 15 avril 1900, l’Exposition Universelle s’ouvre au public après avoir été inaugurée la veille par Emile Loubet, Président de la République.

Parmi les 83 000 exposants, les visiteurs découvrent le Globe Céleste, une attraction destinée aux « astronautes de fauteuil ».

Cet édifice, construit sur une surface de 2 000 m² et situé à l’extrémité ouest de l’Exposition entre le quai d’Orsay et les voies de la gare du Champ de Mars, se présentait sous la forme d’un gigantesque globe céleste bleu et or de 50 mètres de diamètre et culminant à 60 mètres au dessus du niveau du quai. Sa base était composée de quatre piliers de maçonnerie qui abritaient un restaurant et des attractions vulgarisatrices sur les sciences de l’espace. A l’interieur du globe Le visiteur se retrouvait dans une sphère centrale de 36 mètres de diamètre et pouvait contempler l’évolution orbitale du soleil et des planètes.

Une Terre dans le globe :

L’attraction disposait de 3 étages auxquels on accédait par des escaliers ou des ascenseurs. Au premier étage, au milieu des plantes et des fleurs, on était au niveau de la base du globe. Au deuxième étage, on pouvait déjeuner ou prendre un verre dans un bar/restaurant. Enfin, au troisième étage, nous voici en plein dans l’hémisphère nord. Au centre, deux escaliers donnaient accès à une sphère plus modeste (36 mètres de diamètres tout de même), qui tournait sur son axe : la Terre ! Des hublots étaient disposés à l’équateur, à Paris et au Pôle Nord, permettant de voir l’évolution orbitale des planètes et du soleil.

Un drame fatal :

Une semaine après l’ouverture de l’exposition un drame fit beaucoup de tort au Globe Céleste. La passerelle qui reliait l’attraction à l’exposition s’effondra, faisant 5 morts et plusieurs blessés.

Avec un tarif d’entrée fixé à 1,50 franc, la société franco-anglaise qui avait obtenu la concession du Globe Céleste ne rémunéra pas les investisseurs…

Les deux tours de Saint-Sulpice sont asymétriques ...

Pourquoi les deux tours de Saint-Sulpice sont-elles asymétriques ?

L’église Saint-Sulpice fait sans conteste partie des monuments préférés des Parisiens. Sa riche Histoire et ses murs recouverts de toiles de Delacroix n’y sont sans doute pas pour rien. Aussi, elle cache de multiples secrets, comme le "gnomon" qui permet de calculer la date précise de Pâques. Mais une question reste souvent irrésolue : pourquoi les deux tours de la façade sont-elles différentes ?

En effet, en regardant la façade de Saint-Sulpice, on est immédiatement surpris par la différence de hauteur entre les deux tours (la tour nord, celle de gauche, est plus haute de cinq mètres). Mais quelle est la raison de ce décalage ? On vous dit tout.

Une construction mouvementée :

Si la construction de l’église débute en 1646, c’est seulement en 1732 que l’architecte Servandoni entame l’édification de la façade, inachevée jusque-là. Son idée est de construire deux tours reliées entre elles par une galerie de colonnes, elle-même surmontée d’un fronton en forme de triangle. Peu avant la mort de Servandoni en 1766, Oudot de Maclaurin est chargé de reprendre les travaux de son prédécesseur et continue la construction des deux tours conçues pour être identiques. Il n’apporte pas de changement majeur, si ce n’est la suppression, pour la tour sud, d’un amortissement, c’est-à-dire un socle pour accueillir une statue.

Les deux tours sont encore assez semblables en 1777 et possèdent le même clocher. Cela dure jusqu’à l’arrivée de l’architecte Jean-François Chalgrin, qui ajoute des colonnes et des statues à la tour nord. Il ajoute également la balustrade centrale que l’on peut voir aujourd’hui à la place du fronton. Alors que les clochers de la tour nord sont installés, un échafaudage est construit autour de la tour sud pour faire de même, mais ne sera jamais utilisé. En effet, la Révolution Française débute avant le commencement des travaux.

Finalement, en 1838, la seconde tour est terminée en suivant les plans de Oudot de Maclaurin et Servandoni, pour respecter l’oeuvre initiale. Quant à la tour nord, elle conserve sa structure pensée par Chalgrin. Si les restaurations de la façade et des tours se sont enchaînées, notamment suite à l’endommagement par des obus en 1871, les deux tours n’ont jamais été unifiées. Depuis la dernière rénovation de 2011, on peut donc à nouveau admirer la façade… avec des deux tours toujours asymétriques !

Petite histoire du Café de Flore ...

Petite histoire du Café de Flore ...

Le Café de Flore n’existerait sans doute plus sans les dizaines d’écrivains qui ont foulé ses portes, jour après jour, année après année. Pendant près de cinquante ans, ce lieu a été celui de toutes les réunions littéraires, de tous les débats philosophiques et de toutes les rêveries artistiques. On vous raconte l’histoire de cet établissement emblématique de Saint-Germain-des-Prés.

Des débuts sous le signe de l’extrême droite nationaliste :

Il faut bien le dire, les premières années, le café n’a pas grande réputation. Ce n’est qu’un troquet comme les autres, n’attirant pas grand monde et se contentant de vivoter. C’est sans doute la raison pour laquelle on ignore la véritable date d’ouverture du lieu. 1884, 1885, 1887 ? On choisira, plus tard, l’année 1885. Peut-être pour coïncider avec l’ouverture de son voisin et concurrent de toujours, Les Deux Magots.

Quoi qu’il en soit, ce n’est qu’après dix ans d’existence que le Flore commencera à devenir un lieu qui compte à Paris. On assimile souvent les abords de l’Église de Saint-Germain-des-Prés à l’intelligentsia de gauche, mais c’est bien l’Action française, courant nationaliste et royaliste, qui prendra ses quartiers dans le café en premier. Au tournant du XXème siècle, le Flore devient en effet le point de rencontre de Charles Maurras et ses acolytes. L’organisation d’extrême-droite fait s’y rencontrer ses agents de liaison, établit ses lignes directrices, fomente ses prochains coups politiques. C’est aussi là, au premier étage, qu’ils écrivent le premier numéro du bulletin mensuel de l’Action française en 1899.

Les premiers surréalistes de l’après-guerre :

Il faudra cependant attendre les dernières heures de la première guerre mondiale pour que le Flore commence réellement à attirer les artistes. Guillaume Apollinaire, accusé quelques années plus tôt du vol de la Joconde, n’habite par très loin et vient en voisin dès 1917. Il s’installe près du poêle le matin et y passe la journée. Il écrit, certes, mais y fait également venir ses amis : André Breton, Paul Réverdy, Louis Aragon ou encore Paul Éluard figurent parmi les nouveaux clients du café germanopratin, invités par l’auteur d’Alcools.

Alors que Montparnasse et Montmartre sont encore les hauts-lieux de la culture parisienne, la « révolution surréaliste » débutera là, autour d’une table du 172 boulevard Saint-Germain, avant de se développer au Bureau de recherches surréalistes, du côté de la rue de Grenelle, dans les années 1920.

L’Occupation ou l’âge d’or du Café de Flore :

Les surréalistes ont déserté depuis plusieurs années lorsque le Flore trouve son nouveau souffle à la fin des années 30. Depuis toujours, les écrivains et artistes parisiens fréquentent les cafés, non pas pour se montrer, mais pour trouver un endroit plus agréable que leurs chambres de bonne humides et non chauffées. Or, en 1939, le nouveau patron a la bonne idée de faire installer un poêle à charbon plus grand et plus puissant.

Ce poêle chauffe non seulement le rez-de-chaussée, mais également le premier étage, beaucoup plus calme. Rapidement, Simone de Beauvoir, qui fréquentait le Dôme à Montparnasse, prend l’habitude de s’installer sur l’une des dizaines tables du premier étage pour y travailler. Le café est proche de Gallimard, la maison d’édition de la philosophe, et son patron laisse, avec plus ou moins d’enthousiasme, ses clients rester toute la journée sans beaucoup consommer. Elle ne deviendra pourtant une vraie habituée qu’aux premières heures de l’Occupation.

Boris et Michelle Vian accompagnés de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir au Café de Flore en 1949 © MANCIET/SIPA

En effet, les cafés de Saint-Germain-des-Prés attirent moins les officiers de la Wehrmacht que les hauts-lieux de Montparnasse, le Dôme et la Closerie des Lilas en tête. Les auteurs peuvent donc y travailler avec plus de tranquillité. Jean-Paul Sartre la rejoint en 1941, après quelques mois passés dans l’armée française et en camp de détention en Allemagne. Le couple en fait son quartier général, bureau le jour, salle des fêtes la nuit.

Le couple Sartre-Beauvoir, Albert Camus, Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty, le premier étage du Flore se retrouve rapidement composé presque entièrement d’existentialistes studieusement (et silencieusement) installés pour y écrire leurs oeuvres respectives. Sartre avait même, dit-on, une ligne spéciale pour ses appels téléphoniques !

Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir acquièrent leur notoriété en même temps qu’ils deviennent des « piliers » du Flore. À la fin de la guerre, le lieu se transforme alors en épicentre de la vie artistique et intellectuelle parisienne. Les jeunes artistes, les penseurs et les amateurs de jazz qui font des caves de Saint-Germain leurs QG se réunissent toujours plus nombreux au Flore. Pendant quelques années, Boris Vian, Léo Ferré ou Jacques Prévert en feront leur point de chute.

Pourtant, les années passent et l’atmosphère change. Le lieu continuera d’attirer les artistes et intellectuels, mais ils viennent de moins en moins pour y trouver un endroit agréable, et de plus en plus pour s’y montrer. Aujourd’hui, une tarte tatin coûte 15 €, une salade Caesar s’acquiert pour 20 € et l’emblématique chocolat du Flore allège notre porte-monnaie de 7 €. On est loin de l’époque où l’on s’y installait parce qu’on était sans-le-sou.

Café de Flore – 172 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris

Métro : Saint-Germain-des-Prés (ligne 4)

Le dernier vestige de la RN10 ... dans Paris !

Le dernier vestige de la RN10 dans Paris ...

Les routes de France sont rythmées par de petites bornes qui indiquent le numéro de la voie sur laquelle on se trouve. Elles existent depuis l’époque des voies romaines. Dans Paris, les bornes kilométriques ont disparu. Toutes ? Non. Deux existent toujours. La première est à la frontière de Montrouge, indiquant l’ancienne RN20, et une seconde se trouve juste en face de la Maison de la Radio.

Les routes de France sont rythmées par de petites bornes qui indiquent le numéro de la voie sur laquelle on se trouve. Elles existent depuis l’époque des voies romaines. Dans Paris, les bornes kilométriques ont disparu. Toutes ? Non. Deux existent toujours. La première est à la frontière de Montrouge, indiquant l’ancienne RN20, et une seconde se trouve juste en face de la Maison de la Radio.

Avenue du Président-Kennedy se trouve le vestige d’une borne kilométrique de l’ancienne RN10. Elle date du 19ème siècle, plus exactement entre 1824, lorsque la route a été créée, et 1860, lorsque les villages d’Auteuil et Passy ont été intégrés à Paris. Elle est ancrée dans le mur séparant la route de la Seine, et personne ne la remarque tant elle fait partie du décor. Pourtant, si on remonte la Seine en direction du cœur de Paris, elle nous donne une indication assez importante. On peut y lire « 6 k de Notre-Dame ». Oui, si l’on veut regagner à pied l’antre de Quasimodo depuis la Maison de la Radio, il faudra parcourir 6 kilomètres. La raison pour laquelle la Cathédrale est ici donnée comme point de repère est simple. C’est sur le parvis de Notre-Dame que se trouve le point zéro de Paris, et même plus : le point zéro des routes de France !

La cheminée secrète du Marais ...

La cheminée secrète du Marais ...

Il faut bien chercher pour espérer apercevoir cette magnifique cheminée. En effet, on ne peut la voir que d’un endroit : le jardin de l’hôtel de Coulanges. Pour cela, l’entrée se trouve à la Maison de l’Europe au 35-37, rue des Franc-Bourgeois. Du haut de ses 35 mètres, cette cheminée industrielle en brique indique la présence d’un ancien complexe industriel. L’endroit construit en 1886 était la propriété de la Société des Cendres, fondée en 1859 par pas moins de… 550 actionnaires !

À l’origine de cette entreprise se trouve les « laveurs de cendres ». Ça ne vous dit rien ? Rien d’anormal, cette profession méconnue consistait à traiter les déchets des bijoutiers et joailliers afin de récupérer dans les cendres l’or, l’argent ou le platine qui s’y trouvaient encore. Au vue des revenus de l‘activité florissante, ces derniers décident de ne plus sous-traiter et, à la place, de l’effectuer eux-mêmes. À cette fin, il décide d’ouvrir la Société des Cendres dont les clients sont aussi les actionnaires ! Ils élisent alors domicile au 39 rue des Francs-Bourgeois. De nos jours, la bâtisse et la cheminée de la société des cendres subsistent encore.

Tout se passait à l’arrière du bâtiment. À l’aide d’un fourneau entreposé au sous-sol d’une cour couverte, les résidus des orfèvres, argentiers et autres bijoutiers étaient fondus. Les « restes » étaient, quant à eux, broyés à l’aide d’une énorme presse. Après des années de bons et loyaux services, le matériel de l’usine devient vétuste. Ce qui n’est pas le cas des installations de l’usine. La Société des Cendres déménagera finalement en banlieue parisienne avant de changer d’activité pour s’orienter vers les prothèses dentaires et équipement orthopédique… Un sacré revirement !

Aujourd’hui, l’usine du 39 rue des francs Bourgeois a été réhabilitée et est devenue une boutique Uniqlo. Le lieu possède un charme d’antan unique en son genre. Et cela permet au quartier de ne pas oublier son glorieux passé.

Le premier gratte-ciel de Paris ...

Le premier gratte-ciel de Paris ...

Lorsque l’on pense « gratte-ciel », on pense forcément à New-York et ses édifices vertigineux qui font sa renommée depuis le 20ème siècle. Cette particularité touche aussi Paris, comme en témoigne l’immeuble situé au 33 rue Croulebarbe.

Construit par l’architecte Édouard Albert de 1958 à 1960, il s’agit du premier gratte-ciel de logements de la capitale française. L’édifice est rapidement appelé « tour Albert » ou « tour Croulebarbe », en raison de son emplacement. Cet immeuble mesure 67 mètres de haut et compte 23 étages. Sa structure porteuse est composée de tubes métalliques remplis de béton, le matériau de prédilection de l’architecte. L’objectif d’Édouard Albert est de concilier avec harmonie la technique, l’économie et surtout l’esthétique. Un équilibre obligatoire pour ce diplômé de l’École des Beaux-Arts.

En 1960, la tour Albert est fin prête et s’impose rapidement comme l’image ultime de la modernité. Pour la première fois, on trouve une tour de métal sans murs porteurs, avec un chauffage par le sol et bénéficiant d’ascenseurs rapides. Les habitants peuvent aussi jouir d’un parking et de garages fermés. Enfin, il n’y a pas de vis-à-vis dans un tel édifice qui, en prime, offre une vue sur tout Paris.

Comme souvent, un nouveau monument attire aussi son lot de critiques et celles sur la tour Albert ne tardent pas. Les gens du quartier l’appellent vite « la tour des snobs ». La raison d’une telle appellation ? L’édifice est envahi par les universitaires de la Sorbonne, située tout près. Il faut dire qu’avec la tour Albert, on trouve des prix moins chers, des appartements vastes, de la lumière… Et surtout la vue imprenable jusqu’au Sacré-Cœur.

En plus d’être le premier gratte-ciel de la capitale, la tour Albert se distingue aussi par une autre particularité architecturale au niveau du 6e étage. À l’origine, l’emplacement devait accueillir une passerelle accessible au public mais celle-ci ne verra jamais le jour. Elle se retrouve donc avec un espace vide ! Espace qui a heureusement été comblé par une oeuvre d’art. Ainsi, au-dessus de cette terrasse de 600 m², se trouve un plafond peint en noir et blanc par Jacques Lagrange, décorateur des films de Jacques Tati. Au fil des ans, la tour Albert est devenue une icône de l’architecture moderne en France et a même été inscrite à l’inventaire des monuments historiques en 1994.

Pourquoi parle-t-on de « Grands Boulevards » ?

Pourquoi parle-t-on de « Grands Boulevards » ?

Bien avant le baron Haussmann, la ville de Paris a subi d’importants changements. Représentatifs de la capitale, les Grands Boulevards sont notamment une idée de Louis XIV.

Après plusieurs victoires militaires importantes, le Roi-Soleil estime que son royaume est protégé et qu’il peut rester imprenable, le tout sans protection. Finisles forteresses et les murs, il faut faire de Paris un lieu où il fait bon vire. Pour commencer, le roi fait détruire l’enceinte de son père Louis XIII, située sur l’actuelle place de la Madeleine. Avec le soutien de son ministre Colbert, le roi projette de créer de magnifiques promenades.

Ces voies vont alors s’étendre sur 4 kilomètres, entre la Madeleine et la Bastille, et posent les bases des Boulevards d’aujourd’hui. On trouve donc un large espace dédié aux piétons et aux voitures, et un haut-lieu de loisirs et de spectacles. Décidé par Louis XIV en 1676, le Nouveau Cours devient l’une des plus belles promenades de Paris. Jusqu’au milieu du 18ème siècle, les boulevards constituent un lieu privilégié de promenade sur la rive droite et permettent de délimiter Paris de la campagne.

Mais d’où vient le terme de « boulevard » dans ce cas ? La réponse ne se trouve en réalité pas très loin du royaume de France. Le terme viendrait du flamand Bolwerc. Dans le langage militaire, ce terme désigne une « fortification extérieure d’une place forte constituée par un terre-plein en avant des remparts ». Un terme bien connu pour Louis XIV, qui a passé plus de la moitié de son règne dans les guerres.

Progressivement, la noblesse et la finance s’intéressent à ces nouveaux espaces. De magnifiques hôtels particuliers voient le jour dans la partie ouest, alors que l’est accueille les attractions populaires. C’est ainsi qu’apparaissent les cafés, les cabarets et les théâtres, d’où le terme de « théâtre de Boulevard ».  Le Théâtre des Variétés par Jean Béraud (huile sur toile)

Le Théâtre des Variétés par Jean Béraud (huile sur toile)

Le 19ème siècle est l’apogée des Grands Boulevards et le lieu devient synonyme de fête et de plaisirs. Les bourgeois viennent s’adonner à des plaisirs généralement interdits tandis que les femmes viennent commérer. Les passants se pressent par centaines pour aller assister aux Expositions Universelles. C’est d’ailleurs autour des boulevards que seront créés les passages couverts, offrant une agréable halte à l’abri de la poussière et de la saleté des alentours.

Depuis près de 20 ans, la Mairie de Paris est engagée dans un vaste projet de rénovation des Grands Boulevards. Il est question de l’amélioration de l’éclairage public, l’aménagement des trottoirs pour le confort des promeneurs ou encore la protection et la rénovation de l’environnement architectural. Un patrimoine parisien à préserver et qui a notamment subjugué Honoré de Balzac. Selon lui, « Toute capitale a son poème où elle s’exprime, où elle se résume, où elle est plus particulièrement elle-même. Nul autre n’est comparable aux Grands Boulevards. »

Quand PARIS devient une station de SKI ...

.

Quand PARIS devient une station de SKI ...

Le Val Monceau : la station du Royal Monceau !

Le Val Monceau : la station du Royal Monceau !

Le Royal Monceau, le plus parisien des palaces, vient de convertir sa terrasse extérieure en véritable station de ski avec neige, cabine vintage et chalet de bois. Jusqu'au mois de février, vous pourrez venir y déguster trois cocktails signature élaborés avec la maison Veuve Clicquot, des hot dogs truffés ou des crêpes au saumon fumé, sans oublier les délicieux macarons Pierre Hermé. Quelques pièces mode en collaboration avec Fusalp sont également proposées à la vente.

Le Royal Monceau, 37 avenue Hoche, Paris 8ème

Le Val d'Auteuil : la station branchée du 16ème !

La brasserie d'Auteuil est le nouveau hot spot de l'Ouest parisien. Pour la saison hivernale, le lieu se métamorphose en paradis enneigé sous le patronage de Val d'Isère et Coca Cola. Plaids en fourrure, coussins en tricot, guirlandes lumineuses, immense boule à neige sur le roof top ... vous allez adorer siroter votre vin chaud ! Le truc en plus : les dimanches «retour de ski» où vous pourrez partager une bonne tartiflette flambée à la grappa, en moonboots, sur fond de DJ set.

Dimanches «retour de ski» les 14 janvier et 18 février 2018, de 12h à 18h. Menu à 29,90 euros

78, rue d'Auteuil, Paris 16ème

Le chalet du Park Hyatt Paris-Vendôme : le plus intimiste !

Le Park Hyatt Paris-Vendôme propose jusqu'au 15 mars 2018, son chalet d'hiver en collaboration avec la Maison d’horlogerie Suisse IWC Schaffhausen. Ensemble, ils ont imaginé un chalet contemporain, revêtu d’un profond noir cendré et saupoudré de touches blanches et argent ça et là, pouvant accueillir jusqu’à douze convives. Le chef Jean-François Rouquette propose tous les soirs une raclette montagnarde, avec fromage de Saint Nicklaus, pommes de terre grenailles, ainsi qu’une sélection de charcuterie des Alpes. Une version «Palace» agrémentée de truffes sera également proposée aux amateurs.

Réservation obligatoire au 01 58 71 10 60

Chalet privatisé de 4 à 12 personnes maximum / 175 euros par personne pour le menu «Raclette Montagnarde», 275 euros pour le menu «Raclette Palace»

Petite chapelle néo-byzantine près du périphérique ...

La petite chapelle néo-byzantine voisine du périphérique ...

Coincé entre le boulevard périphérique et des immeubles construits dans les années 1970, ce petit bâtiment de style néo-byzantin attire immédiatement l’œil. Tout en courbe et en forme de croix grecque, cetinsolite lieu de culte du 17e arrondissement est l’oeuvre des architectes Pierre-François Léonard Fontaine et Pierre-Bernard Lefranc et son origine est aussi intéressante que son architecture.

Coincé entre le boulevard périphérique et des immeubles construits dans les années 1970, ce petit bâtiment de style néo-byzantin attire immédiatement l’œil. Tout en courbe et en forme de croix grecque, cetinsolite lieu de culte du 17e arrondissement est l’oeuvre des architectes Pierre-François Léonard Fontaine et Pierre-Bernard Lefranc et son origine est aussi intéressante que son architecture.

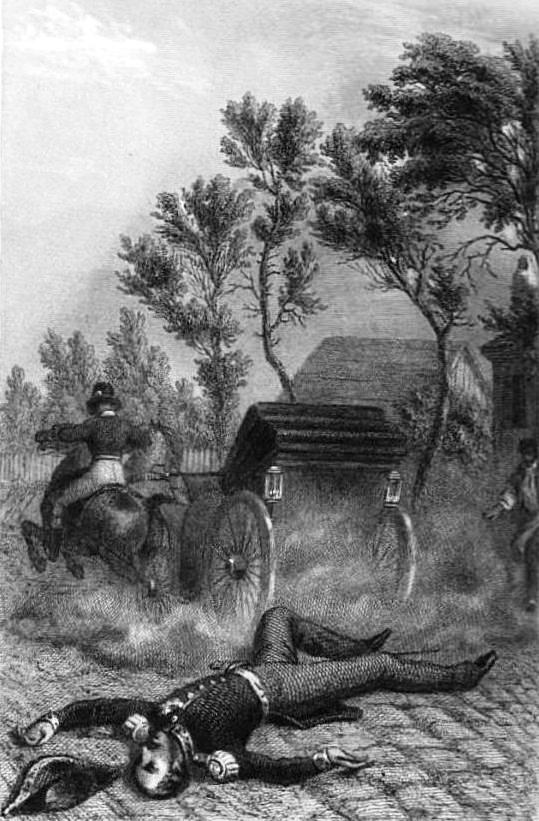

Le 13 juillet 1842, le prince royal Ferdinand-Philippe d’Orléans quitte le palais des Tuileries en cabriolet pour rendre visite à ses parents, le roi des Français Louis-Philippe Ier et son épouse, dans leur résidence d’été du Château de Neuilly. Il souhaite leur faire ses adieux avant de quitter la capitale pour une opération militaire à Saint-Omer.

Sur le chemin, à moins de deux kilomètres de son point d’arrivée, les chevaux de la calèche s’emportent, se cabrent et font chavirer la voiture. Le prince héritier est éjecté, sa tête heurte violemment le sol. Transporté inconscient dans l’arrière boutique du commerce le plus proche, l‘épicerie Cordier située au numéro 4 de l’ancienne route de la Révolte, le duc d’Orléans y décède quelques heures plus tard entouré de sa famille venue en hâte à son chevet.

Choqués par la mort prématurée de leur fils aîné, le « Roi-Citoyen » des Français et son épouse décident d’édifier un lieu de culte qui lui rendra hommage. La petite église sera bâtie à l’endroit même de son décès, sur la route de la Révolte. Consacrée par l’archevêque de Paris le 11 juilet 1843, elle prend le nom de Chapelle Saint-Ferdinand.

À l’intérieur de l’édifice en croisillon, un cénotaphe en marbre blanc est érigé par le sculpteur Henry de Triqueti. Vêtu de son uniforme de lieutenant, le duc d’Orléans est étendu comme il l’était au moment de sa mort. Au dessus de lui, un ange à genoux prie pour son salut.

La réalisation des quatorze vitraux est confiée au peintre Jean-Auguste-Dominique Ingres, ami du Prince défunt. Ces derniers sont exécutés par l’Atelier de Sèvres.

L’un des vitraux du bras sud du croisillon représente L’Éspérance, l’une des trois vertus théologales

Dans les années 1970, la restructuration du quartier de la Porte Maillot et la construction du Palais des Congrès remettra ce petit édifice religieux au centre de l’attention : le bâtiment est intégralement déconstruit et reconstruit, pierre par pierre, quelques 150 mètres plus loin, à son emplacement actuel sur la place du Général-Koenig. Inscrite aux monuments historiques depuis 1929, cette discrète chapelle voisine du périphérique prendra finalement le nom de Paroisse Notre-Dame-de-Compassion en 1993.