Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

background bande center dessous paris cheval voiture tubes jardin sommaire centerblog course gif sur bonne base france place monde animaux coup presse chez article travail société air nuit marne bleu carte pouvoir film merci marne

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

TGV : Records du monde de vitesse sur rail en France

La SNCF a battu en France trois records du monde de vitesse sur rail lors de quatre opérations appelées TGV 100 (1981), TGV 117, TGV 140 (1989-1990), et V 150 (2007) qui se sont déroulées sur plusieurs lignes, la LGV Sud-Est, la LGV Atlantique et la LGV Est européenne.

Trois records de vitesse ont été établis :

26 février 1981 : 380 km/h lors de l'opération TGV 100 ;

18 mai 1990 : 515,3 km/h lors de l'opération TGV 140 ;

3 avril 2007 : 574,8 km/h lors de l'opération V 150.

Un record de vitesse moyenne sur une longue distance a été battu par la SNCF lors de l'opération sardine, le 26 mai 2001, durant laquelle un TGV a parcouru 1 067,2 km entre Calais et Marseille en 3h29, à la vitesse moyenne de 306,37 km/h.

Programme de 1981 (TGV 100)

Le 26 février 1981, la rame TGV Sud-Est no 16 de la SNCF a atteint 380 km/h sur la ligne à grande vitesse Paris-Sud-Est au nord de Pasilly, dans l'Yonne. La tension était augmentée à 29 kV (au lieu de 25 kV) les roues étaient d'un plus grand diamètre et le rapport d'engrenage entre les moteurs et les roues était augmenté. La tension mécanique de la caténaire était aussi augmentée pour élever sa vitesse critique (vitesse de propagation des ondulations provoquées par la pression du pantographe sur le fil de contact). Cette rame a fait l'objet d'une rénovation de type 1 le 21 octobre 1999. Le 100 du nom de l'opération TGV 100 faisait référence à l'objectif de vitesse de 100 m/s (360 km/h).

Programmes de 1989 et 1990 (TGV 117 et TGV 140)

Le record du monde de vitesse du TGV (515,3 km/h) est l'aboutissement d'un programme d'essais menés par la SNCF en 1989 et 1990 (avant l'ouverture au service commercial de la branche sud de la LGV Atlantique), essais visant à explorer les possibilités extrêmes du système TGV. L'objectif de ces essais était d'atteindre la vitesse maximum possible avec une rame TGV dans des conditions permanentes de sécurité.

Les opérations TGV 117 et TGV 140, en référence aux objectifs de vitesse exprimés en mètres par seconde furent menées par la SNCF de novembre 1989 à mai 1990. Le point d’orgue de ces essais fut l’établissement le 18 mai1990 du nouveau record mondial de vitesse ferroviaire à 515,3 km/h par la rame no 325.

Le parcours d'essais

Les essais se sont déroulés sur un tronçon de la LGV Atlantique quelques mois avant la mise en service commercial de la ligne. La réalisation des essais ne nécessita pas de modifications significatives de la voie ou de la caténaire. Certaines sections de la ligne avaient été planifiées dès 1982 (peu de temps après le record de février 1981 sur la LGV Sud-Est) pour permettre des marches à très hautes vitesses.

La section d’essais commençait sur le tronc commun, au kilomètre 114, à l’embranchement de Dangeau. Elle s’étendait au-delà de la bifurcation de Courtalain sur la branche sud-ouest en direction de Tours. Du kilomètre 135 au kilomètre 170, la ligne fut tracée avec des courbes de plus en plus larges, atteignant un rayon minimum de 15 kmaprès le kilomètre 150. Ces courbes furent construites avec un dévers supérieur à ce qui était strictement nécessaire pour une vitesse commerciale de 300 km/h. Au kilomètre 160, la ligne traverse la gare de Vendôme TGV. Au kilomètre 166, il y a une longue descente, avec une pente de 2,5 %, vers la vallée du Loir, affluent de la Loire que la ligne franchit par un pont de 175 mètres. C’est le point où il était prévu d’atteindre les vitesses les plus élevées et la plus grande partie de l’activité se concentra dans cette zone.

La branche sud-ouest (Tours) de la ligne fut contrôlée à l'aide d'un équipement spécial informatisé de maintenance de la voie, de la direction de l'Infrastructure de la SNCF. Comme sur toutes les LGV, les rails sont alignés avec une tolérance de 1 mm, et le ballast fut soufflé pour le purger des graviers trop fins. Les marches d'essai eurent peu d'effets sur la voie. Il y eut jusqu'à quatre marches par jour. Après les essais la voie n’a nécessité que de légères reprises. Il s'agit d'une différence notable avec les conditions du record de vitesse de 1955, au cours duquel la voie fut fortement déformée durant la marche de la BB 9004 à 331 km/h. Des jauges de contraintes furent placées en plusieurs endroits, en particulier sur les joints de dilatation aux extrémités du pont sur le Loir.

La caténaire était une caténaire LGV standard, sans aucune modification, mise à part la tension du fil car lorsqu'un pantographe se déplace sous une caténaire, il crée une perturbation en forme d’onde qui se propage le long du fil à une vitesse déterminée par la tension du fil et sa masse par unité de longueur. Si le pantographe se déplace à la même vitesse que la perturbation, il provoque un déplacement vertical important et dangereux du fil de contact avec un risque de décollement et d'interruption du contact. Cette vitesse est la vitesse « critique », qui constitue une limite à celle pouvant être atteinte par le train. Ce problème fut au cœur des essais, puisqu'on désirait atteindre des vitesses bien supérieures à la vitesse critique de la caténaire standard des LGV. Il y avait deux solutions : augmenter la tension du fil ou réduire sa masse par unité de longueur.

Il fut envisagé de remplacer le fil de contact en cuivre par un fil plus léger en alliage de cadmium, mais il a fallu renoncer pour des questions de délai et de coût. La vitesse critique de la caténaire de la ligne d’essais dut donc être relevée seulement par l’augmentation de la tension mécanique du fil de contact. Pour les marches d’essais, la tension habituelle de 2000 daN fut portée à 2800 daN et exceptionnellement à 3200 daN.

Au kilomètre 166, les poteaux caténaires étaient équipés de capteurs pour mesurer le déplacement du fil de contact. Lors du record à 515,3 km/h, le 18 mai 1990, des déplacements verticaux de presque 30 cm furent enregistrés, à 1 ou 2 cm seulement des prévisions réalisées par simulations informatiques. La vitesse critique de la caténaire pour cette marche particulière fut de 532 km/h.

En raison des puissances appelées par la rame, pour certaines des marches les plus rapides, au-delà de 500 km/h, la tension électrique d'alimentation de la caténaire fut porté à 29,5 kV, la tension nominale des lignes en exploitation étant de 25 kV.

Les trains d’essais

Au cours des premières étapes alors que l’opération TGV 117 était encore en phase de définition, différents critères ont été retenus dans la préparation d’un train d’essais. Ils concernaient l’aérodynamique, la traction et les systèmes électriques, les rails et le contact avec la caténaire

L’objectif principal du programme d’essais était d’explorer les limites du système TGV et de caractériser son comportement à de très hautes vitesses. Un principe avait guidé les techniciens : utiliser une rame TGV de série et la modifier le moins possible. La rame no 325 du TGV Atlantique (la 25e de la série Atlantique) fut choisie de manière arbitraire pour être le point de départ des modifications. Il faut souligner que cette rame n’avait rien de spécial, et qu’elle retourna après les essais au service commercial auquel elle était destinée. Actuellement, les seuls signes distinctifs de la rame 325 qui la démarquent des autres rames Atlantiques sont un ruban bleu peint sur le nez et des plaques de bronze rivées sur les flancs des deux motrices pour commémorer l’évènement.

Rame 325, première version

Les modifications, lors de la préparation de la seconde campagne d’essais, commencèrent par un raccourcissement de la rame qui passa de sa composition normale à dix caisses à seulement quatre caisses, entraînant une augmentation importante de la puissance massique. La composition était la suivante : motrice TGV24049, remorque R1 TGVR241325, remorque R4 TGVR244325, remorque R6 TGVR246325, remorque R10 TGVR240325 et motrice TGV24050. La longueur de la rame était réduite à 125 m au lieu de 237 et sa masse à 300 tonnes au lieu de 490.

L’aérodynamique du TGV Atlantique était déjà très bonne et fut très peu améliorée. On décida que la rame 325 aurait un « avant » et un « arrière » pour les marches à grande vitesse, de façon à simplifier les modifications. Normalement, une rame TGV est symétrique et réversible, mais les deux motrices de la rame 325, 24049 et 24050, furent définies, respectivement, comme motrice de tête et motrice de queue. Sur le toit de l’élément de tête, 24049, les pantographes furent déposés et le carénage du toit étendu sur l’ouverture, on fit de même pour le pantographe 1 500 V DC de la motrice de queue 24050. Un seul pantographe devait être utilisé à grande vitesse : le modèle GPU (Grand Plongeur Unique) de Faiveley subsistant sur la motrice 24050. Comme dans un TGV normal, la motrice de tête devait être alimentée depuis la motrice de queue par la ligne de toit courant sur toute la longueur de la rame. D’autres améliorations, comme des membranes de caoutchouc obturant l’espace entre deux remorques, et un spoilerarrière sur la motrice 24050 furent envisagées, puis abandonnées.

Les moteurs de traction synchrones à courant alternatif (type SM47) des motrices 24049 et 24050 ne pouvaient pas tourner trop vite, à cause des limitations de la commutation de fréquence de l’alimentation électronique. Les techniciens ont choisi 4000 tours par minute à 420 km/h comme ratio optimum, à la suite des essais de la rame 325 à grande vitesse avec les équipements de traction de série. Le nouveau ratio de traction fut obtenu en changeant le rapport de transmission et en augmentant le diamètre des roues. Comme pour la campagne d’essais de 1981 sur la rame TGV PSE no 16, les roues d’origine des motrices 24049 et 24050 de 920 mm furent remplacées par des roues de 1 050 mm.

Pour prévenir des problèmes électriques, des composants semi-conducteurs (en particulier des thyristors) furent sélectionnés avec une attention spéciale à leur qualité. Le transformateur principal de chaque motrice fut remplacé par un modèle plus grand, capable de supporter 6 400 kVA, près de 45 % de plus que les transformateurs de série. Des essais poussés furent réalisés sur les systèmes électriques, pour déterminer leurs limites d'utilisation. Ces essais ont permis de s'assurer que des températures acceptables ne seraient jamais dépassées au cours des essais.

Ensuite, l’interface roue-rail fut étudiée. Les roulements des essieux ne furent pas modifiés, une rupture pour 10 000 km en service commercial sur la LGV Sud-Est. Les amortisseurs anti-lacets furent resserrés et doublés de chaque côté, ce qui porta leur nombre à un total de quatre amortisseurs anti-lacets sur chaque bogie, redondance destinée à faire face à une éventuelle avarie à grande vitesse. À la suite des premiers essais et des simulations informatiques, les amortisseurs transverses furent resserrés sur les bogies moteurs.

La campagne d’essais de 1981 avait fourni des données précieuses et des modèles informatiques sur l’interaction entre le pantographe et le fil de contact de la caténaire, et donné un éclairage sur la dynamique très sensible de ce système. Une très grande excursion verticale du fil de contact (plus de 30 cm) a été observée au cours des essais de 1981, et fut attribuée au rattrapage par le pantographe de l’onde qu’il crée devant lui dans le fil de contact. Pour cette raison, il fut non seulement nécessaire de régler la caténaire pour augmenter la vitesse de propagation de l’onde, mais aussi d’ajuster finement le pantographe lui-même.

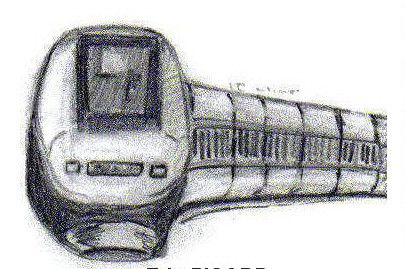

Le modèle de pantographe équipant la rame 325 était le GPU de Faiveley. L’archet équipant ce pantographe pèse moins de 8 kg et est monté sur un amortisseur vertical avec un débattement de 150 mm. La structure principale du pantographe est constituée de tubes cylindriques, ce qui (selon Faiveley) réduit la sensibilité du pantographe aux variations aléatoires des facteurs environnementaux. Les seules modifications apportées au pantographe GPU furent une augmentation de la rigidité des amortisseurs pneumatiques et une réduction de la portance aérodynamique de la structure.

La suspension des remorques fut relevée de 20 mm en surgonflant les boudins de la suspension secondaire et en insérant des cales, pour augmenter le débattement de la suspension et s’adapter aux plus grandes roues des motrices.

Les freins des remorques furent réglés pour permettre une dissipation d'énergie de 24 MJ par disque au lieu des 18 MJ habituels, avec un total de 20 disques.

Beaucoup des modifications énumérées ci-dessus, y compris sur les moteurs de traction synchrones, furent testées à des vitesses supérieures à 400 km/h sur la rame TGV Sud-Est no 88. Au cours d’un essai à grande vitesse, les techniciens ont cherché à provoquer une oscillation instable sur un bogie en réduisant fortement l’amortissement anti-lacet, sans y parvenir.

Enfin, la plupart des sièges de la remorque R1 furent enlevés et l’espace transformé en laboratoire pour produire et enregistrer les données d’essais sur la dynamique des véhicules, la dynamique et le contact avec la caténaire, les efforts de traction, l’aérodynamique, le confort intérieur et le bruit, ainsi qu’une série d’autres paramètres.

Le 30 novembre 1989, la rame 325 est sortie des ateliers de Châtillon et acheminée sur le parcours d’essais pour sa première course d’essai. Les techniciens de Châtillon ont consacré 4500 heures de travail sur les modifications, ce qui est impressionnant si on considère que leur première mission, et leur priorité, est la maintenance de routine du parc des TGV Atlantique assurant le service commercial. La première campagne d’essais menée avec la rame 325, jusqu’au 1er février 1990 est résumée dans la chronologie des marches du record ci-dessous.

Rame 325, seconde version

Le 1er février 1990 à 15 h 30, la rame 325 est retournée aux ateliers de Châtillon pour un long moment. Elle avait alors établi un nouveau record du monde à 482,4 km/h le 5 décembre 1989. Les techniciens avaient jusqu’au 1er mars pour réaliser un nouveau programme de modifications destinées à permettre de recueillir de nouvelles données et réaliser un coup publicitaire autour des 500 km/h. Ce second tour de modifications devait tirer un avantage direct de l’expérience engrangée lors de la première phase.

Les essieux des motrices 24049 et 24050 furent déposés et envoyés aux ateliers de Bischheim en Alsace le 2 févrierpour les adapter à des roues plus grandes de 1 090 mm. L’essieu de tête de la motrice 24049 fut équipé de jauges de contrainte et renvoyé à Châtillon 8 jours après les autres essieux le 22 février. À l’origine, le second essieu devait aussi être équipé de la sorte, mais l’échéance du 1er mars n’en laissait pas le temps. Pour s'adapter aux roues plus grandes, des patins de frein spéciaux ont été usinés pour les sabots de freins des motrices 24049 et 24050. Avec 15 mm d’épaisseur, deux arrêts d’urgence seulement étaient garantis.

Le 6 février, les remorques furent soulevées et la remorque R6 enlevée de la rame. Cela portait la rame 325 à la composition minimum possible puisque la remorque bar R4 fait fonction de « clef de voûte » dans la conception articulée du TGV. La rame 325 pesait maintenant 250 tonnes et mesurait 106 m de long. Du 7 au 14 février, les trois remorques restantes subirent d’autres modifications. La ligne de toit en 25 kV servant à alimenter la motrice de tête fut remplacée par un simple câble ; ce qui permit de déposer les isolateurs qui la soutenaient entre les caisses et qui perturbaient l’écoulement de l’air. Des membranes de caoutchouc furent installées pour couvrir l’espace entre les remorques et les bogies Y237B furent relevés de 40 mm.

Dans l’intervalle entre motrices et remorques, de grands carénages furent installés. Ces « chasse-neige », montés sous les attelages, étaient conçus pour empêcher la formation d’une zone de basse pression entre les véhicules, qui avait provoqué une traînée significative lors des essais précédents. Sur les motrices, des boucliers en tôle métallique furent apposés sur les bogies, et le carénage frontal fut allongé vers le bas de 10 cm pour compenser la plus grande taille des roues. Enfin, un spoiler amovible fut installé sur le nez de la motrice de queue 24050.

Les améliorations de l’aérodynamique étaient censées entraîner une réduction de 10 % de la traînée. Au cours de la précédente phase d’essais, la force de la traînée atmosphérique avait atteint la valeur de 9 tonnes à la vitesse de 460 km/h. Sur la nouvelle version de la rame 325, cette valeur ne devait pas être atteinte, selon les prévisions, avant 500 km/h.

Le 27 février 1990, après accouplement des deux rames, la rame 325 sortit des ateliers de Châtillon pour la seconde fois, avec deux jours d’avance sur le programme. Cette fois, il fallut 2000 heures de travail en atelier pour effectuer les modifications. La seconde campagne d’essais, qui culmina avec l’établissement du record mondial de vitesse de 515,3 km/h est résumée dans la chronologie du record ci-dessous.

Programme de 2007 (V 150)

À l'occasion de la célébration des 25 ans du TGV, Anne-Marie Idrac, présidente de la SNCF, a annoncé que l'entreprise envisageait une nouvelle campagne d'essais visant à améliorer le record du monde de vitesse sur rail à l'occasion des tests de la nouvelle LGV Est européenne.

Avant la mise en service de la ligne du TGV Est le 10 juin 2007, la SNCF, RFF et Alstom ont effectué une campagne à haute vitesse ayant permis d'atteindre 574,8 km/h. Le nom de code de la campagne d'essais était V 150, pour 150 m/s (540 km/h) et son coût estimé à 30 millions d'euros (financé à égalité par la SNCF, RFF et Alstom). Deux principaux facteurs ont permis de battre l'ancien record de 1990 :

une longue section de la LGV Est présente des courbes de très grand rayon, favorables à la circulation à vitesse très élevée. L'ensemble de la ligne est prévu pour permettre aux trains de circuler à au moins 360 km/h. La vitesse commerciale à l'ouverture sera de 320 km/h (contre 300 km/h pour la LGV Atlantique sur laquelle eut lieu le record de 1990).

la rame d'essais mobilise les plus récentes technologies d'Alstom. Modifiée à partir d'une rame POS du TGV Est, elle inclut une voiture intermédiaire sur bogies moteurs d'un nouveau type construite spécialement à cette occasion.

Rame d'essai 4402 (V150)

Le nouveau dessin des trains, aux formes plus arrondies, arrivé avec la troisième génération de TGV (TGV Duplex) en 1996, assure une meilleure aérodynamique aux trains et donc un meilleur comportement des matériaux à très grande vitesse (plus de 500 km/h). Cette technologie ferroviaire qui a fait des progrès en 17 ans permet de se rapprocher des 600 km/h que seuls les trains à sustentation magnétique sont censés pouvoir atteindre.

La rame 4402, aussi appelée rame V 150 (pour 150 m/s = 540 km/h), est une rame de service modifiée comme lors du record de 1990, sauf la remorque centrale R4 construite spécifiquement. Celle-ci est constituée de 2 motrices de TGV POS et 3 voitures de TGV Duplex. Avec une longueur de 106 mètres, elle est environ deux fois plus courte qu'un TGV de série et pèse 268 tonnes.

Contrairement à la rame utilisée pour les essais de 1990, la rame 4402 dispose de deux bogies moteurs supplémentaires, à deux essieux, situés de part et d'autre de la voiture centrale utilisant la technologie de l'AGV d'Alstom. Les moteurs sont de nouveaux moteurs synchrones à aimants permanents d'une puissance unitaire de 1 000 kW (environ 600 kW pour les moteurs de série), caractérisés par une meilleure puissance massique (inférieur à 1 kg/kW). Leur faible taille leur permet une utilisation en traction répartie, comme dans le cas des futures rames AGV. La puissance de cette rame a ainsi été portée à 19 600 kW soit plus du double de celle d'une rame TGV POS classique (9 280 kW). Le diamètre des roues des motrices a été porté à 109,2 cm contre 92 pour une rame de série afin de limiter la vitesse de rotation des moteurs.

La tension électrique de la caténaire montée à 31 kV contre 25 kV en temps normal et sa tension mécanique à 4 000 daN contre 2 600 daN habituellement. La rame est alimentée par un pantographe de type CX (allégé, autopiloté, asservi à la vitesse et mesure : efforts, accélération et déplacement) de la société Faiveley dont l’effort, qui est fonction de la vitesse, est piloté par l’intermédiaire d’une carte électronique. La réaction contrôlée du pantographe suivant la vitesse permet d'annuler les effets aérodynamiques qui se déclenchent à partir de 530 km/h. Le but est d'éviter les disjonctions entre la caténaire et le pantographe pour transmettre le maximum de puissance. La tête de captage est du type monobande. Le matériau employé pour cette bande est un carbone composite appelé « Triplex » qui est déjà utilisé sur les rames Paris-Sud-Est pour le captage en courant continu, il est fourni par la société Carbone Lorraine. Ce matériau est une base de carbone métallisé à laquelle se greffent des éléments de structure verticale, fortement imprégnés et permettant donc le passage d'un courant très élevé. Le courant capté sur cette unique bande est de l'ordre de 800 A pour cette application.

Afin de ne pas gaspiller l'énergie, l'aérodynamique a été optimisée ; pare brise affleurant, abaissement de la garde au rail (sous motrices), capotage complet de la toiture motrice de tête, capotage partiel de la toiture de la motrice de queue (à l'emplacement du pantographe 1,5 kV déposé), continuité sous motrices/tronçon, césure fermée latéralement par un soufflet continu.

Enfin les bouts avant ont été renforcés pour améliorer la tenue aux chocs potentiels avec animaux : étrave métallique, film de renfort des parties polyester. Des renforts ont été également ajoutés pour améliorer la tenue à l'air : points d'appuis latéraux, sangles en toiture sur capot. La rame était démunie d'essuie-vitres.

Plus de 600 capteurs ont été installés à bord afin de recueillir des informations techniques sur les essais à très grande vitesse. À pleine vitesse il faut une distance de 33 km pour arrêter le TGV.

Campagne d'essais

Avant de réaliser la tentative officielle et homologuée visant à dépasser les 515,3 km/h du précédent record du monde, une campagne d'essais a été effectuée à partir du 15 janvier 2007. 40 marches d'essai, mobilisant 300 ingénieurs et techniciens, ont été réalisées à plus de 450 km/h. Chaque essai nécessitait 40 techniciens à bord du TGV.

Le précédent record de 1990 a été battu plus d'une dizaine de fois mais de façon non officielle. La rame d'essai aurait atteint 553 km/h le 13 février 2007 selon un article du journal Le Parisien publié le lendemain (554,3 km/h selon la SNCF) puis 559,4 km/h le 20 février. La rame est ensuite restée en atelier quelques semaines, au Technicentre Est-Européen de Pantin, pour laisser la place aux cérémonies de livraison de la ligne à grande vitesse à Réseau Ferré de France. Ce délai a été mis à profit pour procéder à l'habillage de la rame V150 dans une nouvelle livrée pour le record du monde officiel.

La SNCF aurait alors déclaré que les 580 km/h étaient envisageables pour la tentative officielle. Finalement, elle choisit de ne pas dépasser cette limite pour ne pas risquer de casser quoi que ce soit, la principale inquiétude portant sur la caténaire.

Tentative officielle

Le 26 mars, la SNCF, Alstom et Réseau Ferré de France ont présenté officiellement la rame du record du monde à la presse, au cours d'une conférence de presse au Technicentre Est Européen. La livrée, au design retravaillé, représente « la vague de la fusion du métal, de la vitesse, du mercure, façon jet de chrome ».

Les essais ont repris les 28 et 29 mars. Il s'agit de la toute dernière semaine précédant la date prévue pour le record. Le planning est serré pour permettre de rendre la ligne en vue de la préparation de l'ouverture au service commercial prévue le 10 juin 2007.

Le 28 mars, un incident sans gravité déclenche un freinage d'urgence. La vitesse atteinte n'a été que de 506,1 km/h ce jour-là. Une conduite de frein et une vitre cassée sur une voiture Duplex sont réparées pendant la nuit.

Les essais du 29 mars ont été plus fructueux. Après un premier passage à 541,4 km/h spectaculaire sous la pluie, le second essai de la journée se conclut par une pointe à 568 km/h aux alentours de 15 heures.

Le lundi 2 avril est consacré à une répétition officielle. En effet, le record est prévu pour se dérouler le lendemain devant la presse et en présence de nombreux officiels. Il s'agit de tout régler, tout vérifier. Comme pour le lendemain, un seul passage est prévu, vers 13 heures, l'heure du journal télévisé de milieu de journée. Tout se déroule bien, et par beau temps. Pour le plaisir et pour réaliser quelques belles prises de vues, les deux rames (la rame V150 et la rame de balayage 4404) vont se mettre en place à l'extrémité du domaine d'essais en roulant côté à côte. La vitesse atteinte a été 550,1 km/h.

Le 3 avril 2007 est le jour de la tentative officielle. Aux commandes de la rame: Eric Pieczak, conducteur d'essais de la SNCF. À son bord : deux huissiers, des techniciens d'Alstom, de la SNCF et de RFF, des journalistes et des invités, dont Anne-Marie Idrac, le commissaire européen Jacques Barrot soit en tout une centaine de personnes. Le TGV s'est élancé à 13h01 de la commune de Prény (Meurthe-et-Moselle) dans le sens Nancy-Paris. Également, la tentative est retransmise en direct à la télévision, lors des journaux télévisés de 13 h sur TF1 et France 2, ainsi que sur les chaînes d'information en continu.

Après 10 km, l'unique pantographe de la rame est baissé pendant 2 km, et le train traverse la zone dans laquelle l'alimentation passe de 25 kV à 31 kV, tension permettant de fournir la puissance nécessaire pour dépasser les 500 km/h. Le pantographe est ensuite de nouveau relevé, et au bout de 10 minutes, la vitesse de 515,3 km/h (précédent record officiel) est dépassée. Après 13 minutes de parcours, la vitesse maximum de 574,8 km/h (soit 159,7 mètres par seconde) est atteinte sur la commune de Éclaires (Marne), au PK 193,2, dépassant ainsi l'objectif initial de 540 km/h (150 m/s).

À son arrivée en gare de Champagne-Ardenne, la rame V150 avait parcouru 150 km en 30 minutes. Une réception est organisée dans la nouvelle gare en présence de nombreux invités. Vers 16 heures, pour le retour vers Paris, la rame du record roule à côté du TGV qui ramène les journalistes pendant 30 km.

Après le record

Du 10 au 15 avril, la rame du record a encore effectué deux marches par jour pour recevoir des invités, VIP ou personnels des entreprises de SNCF, Alstom, RFF ayant participé à la préparation du record. Le dimanche 15 avril, pour la dernière marche et pour dire adieu à la rame V150, l'équipe fait une pointe à la vitesse de 542,9 km/h.

La rame a ensuite été démontée en plusieurs tronçons pour être exposés en plusieurs endroits afin de célébrer le record - et prolonger l'effort de communication au-delà de l'élection présidentielle, qui a eu tendance à faire oublier le record du monde de vitesse sur rails. L'événement le plus spectaculaire après le record du monde a été la navigation sur la Seine.

La motrice M2 (motrice arrière de la rame POS 4402 mais motrice avant côté Paris pour le record du monde sur la rame V150) et la remorque Duplex laboratoire ont été montées sur une barge au Port de Gennevilliers. Après un parcours de Gennevilliers au Port Suffren le 12 mai 2007, l'opération « 574,8 km/h sur Seine » était organisée le 13 mai 2007 à Paris. Le tronçon de la rame V150 avec quelques membres de l'équipe du record sur la barge a effectué une traversée de Paris saluée par des orchestres et la foule. L'ensemble a ensuite été exposé pendant une semaine au pied de la Tour Eiffel.

Après leur retour à Gennevilliers, les deux éléments ont été envoyés en Alsace, exposés à la Cité du Train à Mulhouse, et pour finir, au Jardin des Deux Rives, sur le Rhin, entre France et Allemagne, à l'occasion des cérémonies d'ouverture au public de la ligne à grande vitesse Paris-Strasbourg.

La rame a ensuite été « remise au type » pour s'intégrer dans la flotte des rames commerciales. Les deux motrices sont redevenues des motrices standard sur la rame POS 4402, qui a revêtu en 2013 la livrée des TGV Lyria circulant entre la France et la Suisse. Les deux voitures Duplex d'extrémité seront intégrées à la rame TGV Réseau Duplex 618. Et la voiture-motrice intermédiaire est repartie chez Alstom.

Informations diverses

L’équipe projet (Alstom) : 60 personnes

Les heures de développement : environ 100 000 heures

La puissance : 19,6 MW (environ 25 000 ch)

Tension d'alimentation : 31 000 volts dans la zone du record (contre 25 000 normalement)

Le poids : 268 tonnes

La longueur : 106 m

Le nombre de marches d’essais : 40 marches à des vitesses supérieures à 450 km/h

Le nombre d’heures d’essais : 200 h

Les kilomètres d’essais parcourus : 3 200 km

728 kilomètres au-dessus de 500 km/h au cours de 28 marches

Le nombre de points de contrôle : 350

Coût de ce record : 30 millions d'euros

Coût en électricité de la tentative officielle : 200 euros facturés

Plus de 350 capteurs, pour plus de 500 paramètres qui furent analysés dans la voiture R8 par plus de 40 techniciens.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||