Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

film france société centerblog background sur vie monde cheval chez saint enfants musique travail place nature loisirs art sommaire société

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Saint-Mihiel : De la guerre de 1870 à 1914

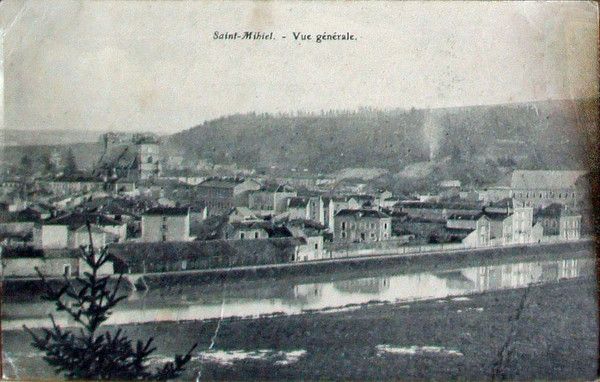

Saint-Mihiel en 1906

Lors du déclenchement de la guerre de 1870, les unités de garnison de Saint-Mihiel sont engagées dans le conflit. En 1910, un monument érigé en leur mémoire rappelle alors que ces unités avaient été engagées dans des batailles indécises, particulièrement meurtrières pour la cavalerie. Le monument devient ensuite celui du Souvenir Français,destiné à prendre soin des corps des soldats tués au cours des guerres. On y inscrit sur le socle la liste des unités qui forment la garnison de Saint-Mihiel quand la guerre éclate en 1914.

L'invasion allemande a entraîné Saint-Mihiel dans des dépenses importantes pour satisfaire aux nombreuses réquisitions faites par les troupes. Pour éponger cette situation, le conseil décide le 6 mars 1871 d'augmenter le tarif de l'octroi, provoquant des remous. En octobre 1870 puis en 1871, le conseil lance deux souscriptions publiques pour un total de près de 227 884,50 francs., somme qui sera remboursée en 5 ans.

La cité fait l'objet de lents progrès économiques. En 1906, Emile Huot rachète la fonderie de cuivre et étend son champ d'activité aux robinets. il emploie 50 personnes en 1911. Le moulin de Morvaux qui abrite une partie des ateliers de lunetiers est ravagé par un incendie en 1889. Le moulin de la rue Morguesson est transformé pour y fabriquer des montures métalliques. Il emploie 171 personne en 1911. Le commerce local bénéficie des retombées de l'accroissement de la population. Un second marché apparaît place Ligier Richier, puis un autre quelques années plus tard place des halles, portant à quatre le nombre des marchés hebdomadaires à Saint-Mihiel. De vastes terrains sont cultivés afin d'alimenter la ville en légumes variés et les faubourgs de la ville sont transformés en jardins. L'agriculture se développe intensivement. On cultive blé, seigle, orge, avoine et pommes de terre. Dans les années 1890, Saint-Mihiel ressemble à un vaste chantier de casernes mais aussi de travaux de désenclavement, chemin de fer et canal de l'Est.

En 1872, les voies navigables sont rétablies après un temps d'interruption par la nouvelle frontière ; un port est construit à Saint-Mihiel dont les travaux prennent fin en 1881. Une gare est construite pour Saint-Mihiel et Chauvoncourt. Le pont est rénové, dérasé d'1,50 mètre et élargi à 12 mètres. L'éclairage public passe de l'huile au gaz par délibération du conseil municipal du 8 août 1873 dont la gestion est confiée à la Société Anonyme du gaz de Saint-Mihiel, qui crée une usine à gaz et emploie 5 personnes.

En 1900 apparaissent des nouvelles technologies révolutionnaires : le réseau téléphonique reliant Saint-Mihiel à Commercy et Bar-le-Duc, l'apparition des rayons X dont le maire de l'époque, M. Phasmann, fait l'acquisition chez lui et invite en 1905 les professeurs du collège à expérimenter l'appareil. En 1908, le premier appareil volant se pose aux environs de la ville, dans la prairie située près du village de Maizey ; C'est un biplan Farman piloté par les lieutenants Cammermann et Vuillerme que ceux-ci doivent réparer sur place alors qu'ils relient Charleville à Nancy. En 1913, le premier aviateur se pose sur Saint-Mihiel sur le terrain de manœuvre de Chauvoncourt. L'appareil, un Nieuport, était piloté par le lieutenant De Challonge.

Les écoles se multiplient du fait de l'importance du nombre d'enfants de militaires. Pour les filles, il y a deux écoles : l'une rue des Annonciades, l'autre place Ligier-Richier, toutes deux dirigées par les religieuses de la Doctrine Chrétienne. Pour les garçons, une école dirigée par les Frères des écoles chrétiennes accueillent ceux qui ne fréquentent pas les écoles publiques et laïques du Bourg et de la Halle. Dès le départ de l'occupant, le collège de Saint-Mihiel retrouve sa renommée des années 1860.

L'Art nouveau fait aussi sa place dans l'architecture civile avec la construction du marché couvert en 1902

Développement militaire

Après la guerre de 1870, Saint-Mihiel fait l'objet d'un important développement militaire qui s'explique par le fait que la frontière avec l'Allemagne s'est singulièrement rapprochée après l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Moselle. La ville devient le siège de la 40e division d'infanterie, incorporée en 1890 à la 6e armée et dont le quartier général s'installe à l'hôtel du cygne, puis au palais abbatial, remanié en 1894. Les unités qui tiennent garnison à Saint-Mihiel sont :

le 25e bataillon de chasseurs à pied ;

le 29e bataillon de chasseurs à pied ;

le 150e régiment d'infanterie ;

le 161e régiment d'infanterie ;

le 12e régiment de chasseurs à cheval ;

le 40e régiment d'artillerie de campagne

la 4e compagnie du 166e régiment d'infanterie de forteresse.

Saint-Mihiel est défendue par deux forts : le fort des Paroches au nord-ouest et sur la commune le Fort du Camp-des-Romains ou fort Victor, construit dans les hauteurs au sud de la ville sur un plateau où se situait durant l'Antiquité un camp gallo-romain dont les derniers vestiges sont alors détruits. Le fort abrite jusqu'à 831 hommes. De nombreuses casernes sont construites : le quartier de Sénarmont de 1889 à 1894, le manège d'artillerie à Chauvoncourt de 1893 à 1897, d'imposants casernements pour deux régiments d'infanterie : les casernes Canrobert et Mac Mahon. ., un manège d'artillerie des aménagements pour champs de tirs et de manœuvres et un mess pour les officiers (à l'emplacement de l'actuel bâtiment du Crédit agricole) où se tenait tous les samedis, de 17 à 19 heures, un concert de musique militaire.

À la veille de la Grande Guerre, le secteur sammiellois compte près de 14 000 habitants : 7 873 militaires et 6 075 civils. L'agglomération même compte 9 604 habitants d'après le recensement de 1911..

Une telle concentration n'engendre pourtant guère d'incidents. On note quelques rixes entre soldats saouls ou entre soldats et quelques civils submergés. L'armée se veut sympathique et la population l'entoure de ferveur. L'armée organise des festivités : concerts, courses hippiques, bals, kermesses. Néanmoins, l'armée n'en est pas pour autant satisfaite. La ville est petite, les officiers se plaignent de leurs conditions de travail, de logement et de loisirs. Les troupes sont parfois découragées par la monotonie des exercices. Les loyers de la ville dépassent parfois plus de 50 % des cours normaux et la vie est chère. La municipalité, de son côté, subit de multiples nuisances : dégâts en milieu agricole et forestier, cause de pétitions réitérées ; querelles dans les cafés et les bals : exigences de toute nature émanant de l'armée, en terrains, locaux, subventions diverses... Le problème majeur est d'ordre financier. La ville s'endette énormément pour participer aux frais du cercle, de la bibliothèque, des concerts ou de logements pour les unités nouvelles. En 1895, le ministre de la guerre déclare que la ville n'a consenti aucun sacrifice pour l'installation des troupes déclenchant un conflit entre le ministère et la ville. L'État percevait une quote part sur les droits d'octroi perçus par la ville, et exigeait cette quote-part sur le quartier de Sénarmont, pourtant bâti hors-octroi. Pendant quarante ans, Saint-Mihiel se voue avec ferveur à l'armée.

Poursuivre sur d'autres communes ou retour au sommaire

Visitez la Meuse

Retour à : Département de la Meuse : Communes (Sommaire)

Retour à : SOMMAIRE

Retour à Rubrique : Monde : Meuse