Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

enfants extra sommaire center prix sur base afrique france place saint monde coup png chez enfants fond article travail société histoire texte pouvoir livre centerblog merci maison

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

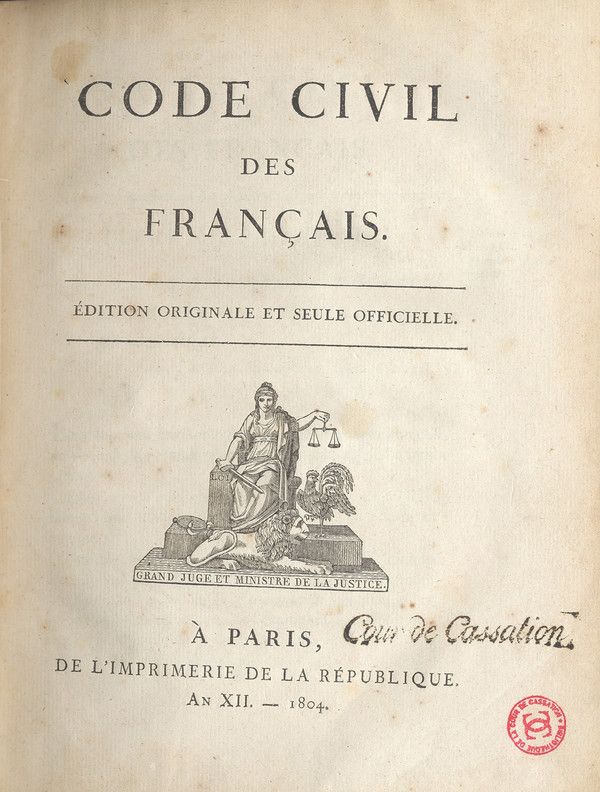

Code civil (France)

Le Code civil des Français, appelé usuellement « Code civil » (souvent abrégé en "C.civ.", « C. Civ. » ou « CC »), « Code Napoléon » ou encore « Code napoléonien », regroupe les lois relatives au droit civil français, c’est-à-dire l'ensemble des règles qui déterminent le statut des personnes (livre Ier), celui des biens (livre II) et celui des relations entre les personnes privées (livres III et IV).

Promulgué le 21 mars 1804 (30 ventôse an XII), par Napoléon Bonaparte, il reprend une partie des articles de la coutume de Paris et du droit écrit du Sud de la France. Modifié et augmenté à de nombreuses reprises à partir de la IIIe République, plus de la moitié des articles primitifs des titres II et III subsistent (plus de 1 120 au début des années 2000 sur les 2 281 articles d'origine).

Le Code civil français constitue le statut des personnes de nationalité française, de leurs familles et de leurs relations (excepté pour les Français habitant en Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna qui, en vertu de l'article 75 de la Constitution de 1958, n'ont pas opté pour le statut de droit commun et qui possèdent le statut civil coutumier).

Ce texte a été beaucoup modifié depuis la IIIe République mais reste, aujourd'hui encore, le fondement du droit civil français et, plus largement, de tout le droit français. Le doyen Jean Carbonnier disait ainsi du Code civil qu'il est « la constitution civile des Français ».

Son domaine est en effet extrêmement large :

le droit des personnes (le nom, le statut de la personne, la personnalité juridique, les incapacités, c'est-à-dire les conditions permettant de passer des actes, d'être propriétaire de biens, etc.),

le droit de la famille (filiation, mariage (civil), pacs, divorce), le droit patrimonial de la famille (régimes matrimoniaux, libéralités, successions),

le droit des biens (quels types de biens, meubles ou immeubles, la propriété, la possession),

le droit des obligations et des contrats,

ainsi que dans le livre I des principes généraux du droit, comme :

la nullité des lois non publiées (art. 1),

la question de la non rétroactivité des lois et leur caractère général (art. 2),

le caractère obligatoire pour les étrangers et leurs biens des règlements de sûretés et de police (art.3),

l'obligation pour le juge de se prononcer sur toutes les causes qui lui sont soumises (art.4),

l'interdiction de donner un caractère général et réglementaire à ses décisions (art.5),

la nullité des contrats dont l'objet est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (art.6),

ainsi que le principe de la prescription trentenaire des droits et des actions et ses dérogations.

Le Code civil des Français a inspiré le système juridique de nombreux pays, soit sous forme d'adoption directe, soit sous la forme d'une influence assez forte

L'élaboration du code

Genèse (de 1793 à 1800)

Une politique d'unification du droit avait déjà été tentée depuis longtemps dans la société d'Ancien Régime, mais comme les rois de France ne possédaient pas le pouvoir de changer les lois civiles, ce travail se faisait lentement par l'unification de la jurisprudence et des travaux de doctrine publiés par des jurisconsultes. Une initiative importante avait été faite par Louis XIV avec l'édit de Saint-Germain-en-Laye d'avril 1679 qui rend obligatoire un enseignement du « droit français » dans les facultés de droit et crée des professeurs de « droit français » dans les universités. C'est avec la publication des Lois civiles dans leur ordre naturel (1689), par Jean Domat qu'apparaît la première œuvre de synthèse du droit civil français; elle rend possible le processus de fusion des multiples coutumes locales (et du droit romain) en un droit uniforme, autour de la Coutume de Paris. Elle est suivie par de nombreux autres ouvrages de doctrine tout aussi remarquables, depuis Le Droit commun de la France et la Coutume de Paris réduite en principes (1747) de François Bourjon, jusqu'aux recueils de Robert-Joseph Pothier. Des ordonnances qui simplifient et précisent les formes que doivent prendre les donations, puis les testaments, sont rédigées par le chancelier d'Aguesseau et prises en 1731 et 1745 par Louis XV.

Le philosophe Montesquieu qui défendait l'importance des corps intermédiaires était hostile à une uniformisation du droit : « Le mal de changer est-il toujours moins grand que le mal de souffrir ?... Lorsque les citoyens suivent les lois, qu'importe qu'ils suivent la même ? »

En 1793, 1794 et 1796, Jean-Jacques-Régis de Cambacérès présenta successivement trois projets de Code civil qui échouèrent devant les assemblées révolutionnaires :

Le 25 juin 1793, la Convention décréta que le comité de législation lui présenterait un projet de Code civil dans un mois. Toutefois, la discussion, engagée par un rapport de Cambacérès le 9 août, fut abandonnée en novembre après l'adoption de quelques articles, le projet étant renvoyé à une commission de six « philosophes » chargés de « purger » le code des préjugés des hommes de loi

Puis, conformément au décret du 27 germinal an II (16 avril 1794), la Convention élit le 3 floréal (22 avril 1794) une commission parlementaire composée de Cambacérès, Couthon et Merlin de Douai (Cambacérès et Merlin appartenant l'un et l'autre au comité de législation) et « chargée de rédiger en un code succinct et complet les lois qui ont été rendues jusqu'à ce jour, en supprimant celles qui sont devenues confuses ». Le 23 fructidor an II (9 septembre 1794), Cambacérès présenta un rapport sur le second projet de code, composé de 297 articles, qui conservait les grandes lignes du précédent projet, au nom du comité de législation. En frimaire an III (décembre 1794), la Convention adopta les dix premiers articles, puis la discussion s'enlisa sur le droit des enfants naturels. Au bout du compte, en fructidor an III (septembre 1795), l'examen du code fut renvoyé devant une commission chargée de « réviser et coordonner » les articles adoptés durant les diverses discussions, enterrant le second projet.

Enfin, à la fin de 1795, une commission de classification des lois, présidée par Cambacérès, fut élue ; Jean-Étienne-Marie Portalis en était membre. En messidor an IV (juillet 1796), un troisième projet, plus complet, avec 1 104 articles, fut présenté. Après une intervention de Cambacérès à la tribune le 26 août 1796, un ordre de discussion fut adopté en l'an V et quelques articles adoptés, avant l'ajournement du débat en ventôse (mars 1797).

En fait, le Code civil uniforme était déjà presque entièrement rédigé à l'arrivée de Bonaparte au pouvoir (Coup d'État du 18 brumaire), mais les turbulences révolutionnaires n'avaient pas permis de valider le texte rédigé par Cambacérès.

Le régime du Consulat ayant enfin apporté à partir de 1799-1800 une certaine stabilité politique, le contexte était propice à la mise en forme effective de la codification du droit civil :

Bonaparte possédait la volonté d'un chef d'État, volonté d'unification politique et de puissance de l'État qui implique l'unification du droit,

la Révolution de 1789 a « contribué » au renouvellement des idées,

la nécessité de concrétiser le règne de la Loi semblait un impératif,

sur le fond, après dix années de Révolution, les Français aspiraient à la paix sociale et à la stabilité,

Bonaparte désirait en outre garantir un minimum de libertés civiles au citoyen.

On peut voir derrière le magistrat un volume du « Code Napoléon ».

Ce fut le 14 août 1800 que le Premier consul désigna une commission de quatre éminents juristes : François Denis Tronchet, Félix Julien Jean Bigot de Préameneu, Jean-Étienne-Marie Portalis et Jacques de Maleville pour rédiger le projet de « Code civil des Français », sous la direction de Cambacérès.

Ces derniers furent choisis, entre autres, car chacun reflétait une partie du droit positif :

Bigot de Préameneu était un spécialiste de la Coutume de Bretagne (une coutume plutôt rurale),

Tronchet, président de la commission, était un spécialiste de la Coutume de Paris (cette coutume était la plus complète, elle suppléait les manques des autres coutumes),

Maleville, secrétaire général, originaire du Périgord, pays de droit écrit influencé par le droit romain (dont il est l'un des grands défenseurs).

Portalis enfin, était du Sud-Est (Aix), pays de droit écrit, il connaissait parfaitement le droit romain.

Parmi les grands noms du Conseil d'État sous l’Empire se détache aussi la figure de Jean Guillaume Locré. Nommé secrétaire général du Conseil d'État le 24 décembre 1799, Jean Guillaume Locré gardera ce poste sous le Consulat, l’Empire et les Cent-Jours, ce qui a fait de lui, en sa charge de seul rédacteur des procès-verbaux des séances, le principal observateur de la rédaction du Code civil mais également un éminent commentateur comme jurisconsulte.

Rédaction

Les quatre rédacteurs proviennent de lieux très différents ; deux sont de pays de droit écrit (Portalis et Maleville), et les deux autres, de pays de droit coutumier (Bigot de Préameneu et Tronchet). Leurs intentions sont le plus clairement exprimées dans le fameux discours préliminaire prononcé par Portalis lors de la présentation du premier projet (Projet de l'an VIII) en 1801.

Le Code reprend de nombreuses dispositions du Code Justinien (Institutes, Digeste) à travers l'influence de Pothier, il reprend aussi de nombreuses dispositions de la Coutume de Paris, en particulier pour les servitudes. Son plan, qui a été adopté sans être discuté, est proche de celui des Institutes, mais c'est une disposition classique dans l'enseignement et depuis la parution de la grande synthèse du droit civil de Domat.

Le plan des Institutes comprend trois parties :

Les personnes,

les choses,

les actions.

Le plan du Code civil se sépare à l'origine en quatre livres :

Des personnes,

Des biens et des différentes modifications de la propriété,

Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

Un livre sur la procédure (retiré ultérieurement quand un code l'a régi)

Le philosophe du droit et romaniste Michel Villey a mis en évidence un processus de subjectisation du droit. Alors que le droit romain décrivait les choses, on considère à partir du xvie siècle que c'est la personne qui est le sujet de l'action sur la chose et qu'il faut donc décrire ses moyens.

Le Code civil consacre la disparition de la famille clan ou souche, avec un chef, un patrimoine et un renom collectifs, qui devait assistance et protection, voire vengeance, dot et établissement à ses membres : le mariage est permis à tous, le partage égal est de rigueur, tandis que sont interdits les pactes sur succession future, ainsi que les actions des enfants contre leurs père et mère pour cause d'établissement. La famille perd sa personnalité juridique de mainmorte, l'indivision familiale est pénalisée par un régime d'instabilité, et sa division entre tous les enfants est rendue obligatoire à chaque génération.

Le Code civil s'intéresse particulièrement à la propriété, dont la théorie est entièrement renouvelée à partir du droit romain, et aux contrats inter-individuels qui correspondent bien à la philosophie libérale des notables (bourgeoisie urbaine, mais aussi, plus généralement, l'ensemble des propriétaires terriens). L'engagement des personnes, qui regroupe les salariés, les fermiers, et les fournisseurs, est traité comme celui des choses dans la catégorie du louage et laissé à la libre volonté des parties contractantes. Le Code civil conserve des conventions non contractuelles, avec les quasi-contrats, et des engagements sans conventions avec les quasi-délits dont il reprend la théorie chez Domat.

Procédure de validation

La commission est composée des rédacteurs, qui établissent un projet, soumis pour avis aux Tribunaux (tribunal de cassation et tribunaux d'appel) ; les cours établissent leurs commentaires par écrit. Le projet (accompagné des observations des magistrats) est ensuite examiné par le Conseil d'État en présence du Premier consul.

La Constitution de l'an VIII attribue l'initiative législative exclusivement au gouvernement, à l'intérieur duquel le premier consul s'impose. Bonaparte contrôle donc la procédure.

Le projet a été subdivisé en un Livre préliminaire, et en trois autres livres, composant en tout 36 titres.

Chacun des 36 titres devait faire l'objet d'un projet de loi, avec la procédure suivante :

Discussion du projet de loi ;

Première rédaction du projet de loi ;

Discussion de la première rédaction, suivie d'une deuxième rédaction ;

éventuellement, autres discussions de la deuxième rédaction, et ainsi de suite jusqu'à une rédaction définitive.

Assistaient aux séances d'examen : Boulay de la Meurthe, Berlier, Thibaudeau, Emmery, Réal, Bigot de Préameneu, Régnier, et Abrial. Elles étaient présidées par le premier consul, par le deuxième consul Cambacérès (en l'absence du premier consul). Locré, secrétaire général du Conseil d'État, établissait les procès-verbaux de chaque séance.

Chaque projet de loi définitif devait être communiqué au Tribunat qui le discutait, puis présenté au Corps législatif, qualifié d'assemblée muette, car chargé de voter sans avoir le droit de discuter les textes. Il est clair que les assemblées n'avaient finalement que peu de poids dans une procédure législative aux mains du chef de l'État.

Déroulement

Le projet est d'abord soumis aux tribunaux d'appel et de cassation afin qu'ils fassent part de leurs observations.

Le Conseil d'État examine le projet et se serait réuni 102 fois à cette fin, selon Locré, rédacteur des procès-verbaux (il n'y a que 84 procès-verbaux dans les cinq volumes de Locré). La procédure a duré presque trois ans, du 17 juillet 1801 au 19 mars 1804. Ayant été nommé Secrétaire général du Conseil d'État à la suite du coup d'État du 18 fructidor an V, Jean Guillaume Locré gardera ce poste sous le Consulat, l’Empire et les Cent-Jours, participant ainsi à la rédaction du Code Civil.

Présenté à l'Assemblée, le Tribunat s'oppose car dominé par les Républicains mais cette opposition est en fait dirigée contre la volonté politique. Le projet est retiré et Napoléon épure le Tribunat en manœuvrant : il envoie les récalcitrants devant leurs électeurs, Benjamin Constant le premier.

Le Code civil est alors voté sans difficulté, sous la forme de 36 projets de loi, entre 1803 et 1804. Il est promulgué par Bonaparte le 21 mars 1804 (30 ventôse an XII).

Dans le même mouvement, les autres codes civils et criminels sont promulgués :

Code de procédure civile en 1806 ;

Code de commerce en 1807, révision d'un code déjà élaboré sous Louis XIV ;

Titre III du Code pénal de 1810, remplaçant le Code pénal de 1791 ;

Titres I et II du Code d'instruction criminelle de 1808, remplaçant le Code des délits et des peines de 1795, et devenu le Code de procédure pénale en 1959.

Comme Napoléon Bonaparte participa à plusieurs séances de travail et le promulgua, ce code est aussi connu sous le nom de Code Napoléon. Dans plusieurs pays d'Europe, cette appellation rappelle surtout qu'il y fut « importé » lors des guerres napoléoniennes.

Objectifs

Le Code Napoléon visait à unifier le droit en conciliant Révolution et Ancien Régime. Cette volonté se traduit dans plusieurs objectifs :

que la loi soit écrite et qu'elle soit claire, afin que chacun connaisse son droit ;

la laïcité. Conformément à la loi de 1792, l'état civil est tenu par les communes et non plus par les paroisses. Le mariage relève de la loi civile tandis que le divorce est maintenu, bien qu'il soit très limité par rapport à la loi de 1792 ;

la propriété immobilière devient individuelle (toutes les communautés institutionnelles de voisinage, de métiers ou autres ont été dissoutes, leurs biens ont été liquidés) ;

l'engagement du personnel, appelé « louage d'ouvrage et d'industrie » (englobant les contrats d'entreprise, de travail et de mandat), devient absolument libre (les corporations et les syndicats d'ouvriers sont interdits), la liberté du travail est totale.

En unifiant les pratiques issues de l'Ancien Régime et en les modernisant suivant les principes des Lumières, le Code civil a fondé les bases du droit moderne, tant en France que dans de nombreux autres pays conquis lors des Guerres napoléoniennes et dès lors rentrés dans la tradition romano-civiliste (par opposition aux pays de common law).

Il faudra un siècle pour que son individualisme s'efface et que les associations et syndicats puissent se constituer librement (loi Waldeck-Rousseau de 1884 et loi sur les associations de 1901). Émergeront alors conventions collectives, un droit foncier pour le voisinage (copropriétés) et l'aménagement (droit rural et droit de l'urbanisme).

Un des sujets les plus discutés lors des votes fut celui de la lésion. L'idée d'un juste prix défendue par l'Église interdisait que soit vendu un bien à un prix « injuste ». Concrètement une partie à un contrat de vente pouvait faire annuler le contrat en soutenant qu'il avait payé trop cher. Sous l'influence des idées libérales, il fut finalement décidé de cantonner la rescision pour lésion à la vente d'immeuble ou aux contrats conclus par certaines parties faibles.

Dans son fameux Discours préliminaire, Portalis qualifie le travail des quatre auteurs de « transaction entre le droit écrit et les coutumes ». Ils estiment la Révolution finie et l'heure à la réconciliation.

Postérité

Le xixe siècle, période de l'exégèse

Dans un premier temps, la doctrine est très respectueuse du Code civil, Napoléon ayant pris soin d'octroyer un monopole de l'enseignement du « droit français » à l'Université impériale. Les commentateurs majeurs de la période dite de l'exégèse sont : Jean Guillaume Locré et Merlin de Douai.

On trouve aussi parmi les commentateurs: Claude Delvincourt, Charles Toullier, Jean-Baptiste Proudhon, Pierre-Antoine Fenet, Alexandre Duranton, Antoine-Marie Demante, Raymond-Théodore Troplong, Jean-Baptiste-César Coin-Delisle, Jean-Baptiste Duvergier, Charles Demolombe, François-Philippe Mottet. Aubry et Rau se distinguent par leur influence allemande.

Bien que prévu pour être gravé dans le marbre, les principes du Code civil étaient centrés autour de la personne du citoyen-propriétaire, du bourgeois, la propriété privée, et notamment le foncier (le fonds rural, et, en moindre partie, les biens immeubles) en fournissaient le socle. La Révolution industrielle met cependant cela à mal, avec le développement des valeurs mobilières (société anonyme, etc.). Dès les années 1830, Pellegrino Rossi déplore, dans un discours à l'Académie des sciences morales, l'inadaptation du Code civil à ces nouvelles exigences.

Pendant le Second Empire, le Code, qui était redevenu « Code civil » sous Charles X, est rebaptisé « Code Napoléon ».

Une aura internationale

Le Code a inspiré le système juridique et en particulier le droit civil de nombreux pays, d'où les pays dits de droit « napoléonien » ou romaniste, sous-groupe de la tradition romano-civiliste.

De nombreux pays dans le monde se sont inspirés — de gré ou de force — de la branche napoléonienne du droit civiliste formalisée par le Code civil français, dont la base est majoritairement le ius commune. Le droit civiliste est même le système juridique le plus répandu dans le monde devant la common law. En outre, son influence a permis à l'idée de codification de se propager.

Plusieurs pays et territoires ont repris directement le Code napoléonien dans son plan et, mutatis mutandis, son contenu. Ailleurs, il s'agit plus d'une inspiration.

Adoption directe

Même si le texte a évolué séparément dans chaque pays au gré des évolutions et transformations sociales, économiques et politiques, le Code civil français constitue aujourd'hui encore la base du code civil belge et de ceux du Luxembourg et de Monaco.

Le Code Napoléon est également toujours en vigueur dans l'île Maurice, laissé en place après la conquête britannique, même s'il a quelque peu évolué par la suite.

Le Code civil fut également utilisé dans les grand-duchés de Bade et de Berg ainsi qu'en Rhénanie, occupée par la France de 1800 à 1814, puis rattachée à la Prusse, jusqu'en 1900. Le grand-duché de Varsovie, créé par Napoléon pour redonner un État aux Polonais en 1807, conserva le Code civil jusqu'en 1946. La ville libre de Cracovie appliqua le Code civil jusqu’en 1846. Le Code civil napoléonien fut par ailleurs d'application directe dans le territoire indépendant de Moresnet neutre de 1815 à 1919.

Le Code civil fut enfin introduit par la France dans la plupart des pays qui ont composé son empire colonial. Cela a contribué à lui donner un rayonnement dans toutes les parties du monde. Ainsi, l'Afrique du Nord, l'Afrique noire française et certains pays d'Asie ont adopté le Code civil et l'utilisent encore. Le Sénégal a réformé récemment le Code civil et le nouveau texte reprend pour la plus grande part le code français.

Inspiration

Le Code du royaume des Deux-Siciles de 1819 s'en inspira, mais également le Code néerlandais de 1837, le Code neuchâtelois de 1855, le Code roumain de 1864, le Code italien de 1865 ou encore les codes portugais (1867) et espagnol (1889). L'État de Louisiane utilisa le Code Napoléon comme source de base de son propre code, le Digeste de la loi civile de 1808, de même que le Code civil haïtien de 1826 et le Code civil du Bas-Canada de 1866. Au xixe siècle, tous les pays d'Amérique latine s'inspirèrent du Code Napoléon dans leurs codifications civiles, en particulier à travers l'œuvre d'Andrés Bello, auteur du Code civil du Chili (1855). L'utilisation du Code civil dans certains États allemands contribue ainsi à des influences sur le BGB (Code civil allemand).

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||