Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

cadre carte png tube jardin center cadre image centerblog prix sur merci vie france place saint monde argent jeux belle femme société histoire divers art annonce amour

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

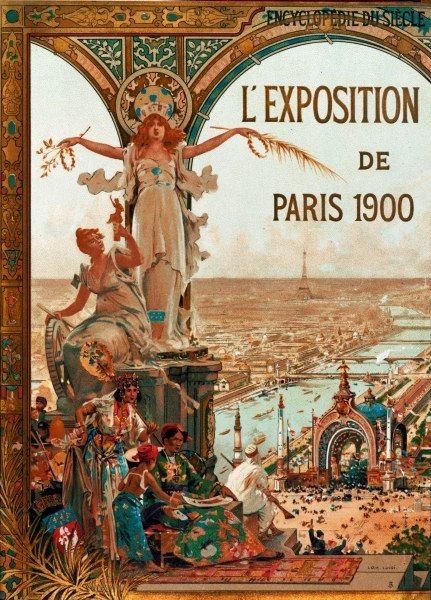

Exposition universelle de 1900

L'Exposition universelle de 1900 ou L'Exposition de Paris 1900 est la cinquième exposition universelle organisée à Paris après celle de 1855, celle de 1867, celle de 1878 et celle de 1889.

Annoncée le 13 juillet 1892, elle est inaugurée le 14 avril 1900 par le président Émile Loubet et ouvre au public le 15 avril. Elle se termine le 12 novembre, après 212 jours d'ouverture. Elle accueille plus de 48 millions de visiteurs.

Manifestation emblématique de la Belle Époque et de l'Art nouveau, elle lègue à Paris plusieurs bâtiments dont le Petit Palais et le Grand Palais. Le thème est « Bilan d'un siècle ». Par ailleurs, les IIe Jeux olympiques de l'ère moderne se déroulent à Paris dans le cadre de cette exposition universelle.

Historique

Origines

La première Exposition universelle de 1855 avait été encouragée par la volonté de rétablir la fierté et la foi dans la nation après une période de guerre. Les expositions qui ont suivi répondaient à une même préoccupation : la régénération de la nation après la guerre. Huit ans avant le lancement de l'Exposition de Paris 1900, la France annonce que celle-ci célébrera l'entrée dans un nouveau siècle. Les pays du monde entier sont invités par la France à mettre en valeur leurs réalisations et leurs modes de vie. L'Exposition universelle est donc une expérience d'unification et d'apprentissage. Elle présente la possibilité pour les étrangers de se rendre compte des similitudes entre les nations ainsi que des différences et particularités. Des cultures lointaines sont mises en valeur invitant à une meilleure compréhension globale des valeurs que chaque pays peut offrir. Une annonce précoce et une réponse massivement positive contrastent avec la Grande exposition industrielle de Berlin de 1896. Le soutien pour l'exposition est général et les pays participants se mettent immédiatement à planifier leur participation. Toutefois, en dépit de l'enthousiasme que suscita cette exposition, elle ne fut pas un succès financier : seuls les deux tiers des visiteurs prévus étaient présents, peut-être en partie à cause du coût d'accès.

Réalisations

Description

L'exposition se tient sur le cours la Reine au niveau de la place de la Concorde, l'esplanade des Invalides, la colline de Chaillot, le Champ-de-Mars, la rive droite et la rive gauche entre ces sites. L'exposition occupe un espace de 112 ha, auquel s'ajoutent les 104 ha du bois de Vincennes pour l'exposition sur l'agriculture, les maisons ouvrières, les chemins de fer et les concours sportifs. Au total 40 pays y participent, avec 83 047 exposants dont 38 253 français. Cette Exposition était dix fois plus étendue que celle de 1855 et 136 entrées sont prévues pour y accéder. La plus importante de celles-ci est la porte monumentale dessinée par René Binet, surmontée d'une statue de 6,5 mètres de hauteur réalisée par Paul Moreau-Vauthier et représentant la « Parisienne »

Un gigantesque banquet regroupant tous les maires de France est organisé dans le jardin des Tuileries.

Malgré les scandales financiers, les grèves et les fréquents changements de gouvernement qui précédèrent la fin du siècle, cette exposition est considérée comme un succès. Durant 212 jours, 51 millions de visiteurs participèrent au succès de la manifestation alors que la France ne comptait à l'époque que 41 millions d'habitants. 102 millions de voyageurs sont enregistrés dans les gares parisiennes. Pour les accueillir, les gares de Lyon, de l'Est et de Montparnasse sont réaménagées; l'ancienne gare du Champ-de-Mars est remplacée du côté des Invalides, et la nouvelle gare d'Orsay est ouverte. Un parking à vélos de 750 m2 est construit aux Champs-Élysées, et un autre de 250 m2 au quai d'Orsay.

Quelques attractions

On pouvait se déplacer dans l'exposition en empruntant un trottoir roulant à deux vitesses (4,2 km/h ou 8,5 km/h heures) situé sur un viaduc à 7 m du sol, composé de plates-formes mobiles de 3 km de longueur formant une boucle. Cet ancêtre de l'escalier mécanique était une nouveauté.

Plusieurs attractions populaires attirent les foules, notamment une grande roue, comme celle de l'exposition de 1893 à Chicago, mesurant 70 m de haut, le cinéma des frères Lumière qui projette sur un écran géant de 21 m sur 16. Des films courts (notamment des extraits d'opéra et de ballet) sont montrés au public avec projection de l'image et son enregistré, pour la première fois. L'Exposition a également présenté de nombreux tableaux et les progrès techniques de panorama, comme le Cinéorama, le Mareorama et le Transsibérien Panorama.

La soupe Campbell a reçu une médaille d'or (une image qui s'affiche toujours sur de nombreux produits de la marque).

Le Tanneur a remporté la médaille d'argent pour son porte-monnaie sans couture.

Rudolf Diesel expose son moteur Diesel, fonctionnant à l'huile d'arachide.

La pièce maîtresse du palais de l'Optique était le sidérostat, grande lunette astronomique de 125 cm de diamètre, qui était le plus grand télescope à l'époque. Le tube optique était long de 60 m, présentait un diamètre de 1,5 m et était fixé sur place en raison de sa masse. Le sidérostat est conservé à l'Observatoire de Paris,

L'exposition coïncide avec l'ouverture de la première ligne du métro de Paris, allant de la porte de Vincennes à la porte Maillot, inaugurée le 19 juillet 1900 afin de desservir les épreuves des jeux Olympiques d'été au bois de Vincennes. Les entrées de stations sont dessinées par Hector Guimard, dans le style Art nouveau.

L'Exposition universelle comprenait aussi une « Exposition nègre » (Exposition des Noirs d'Amérique), au cours de laquelle les photographies de Frances Benjamin Johnston, une amie de Booker T. Washington, de ses étudiants noirs de l'Institut Hampton ont été présentées. En partie organisée par Booker Washington et W. E. B. Du Bois, cette exposition visait à montrer les contributions positives des Afro-Américains à la société américaine. En outre, à un moment où les lynchages aux États-Unis atteignaient un pic, un diaporama de zoo humain était également présent à l'exposition, intitulée « Vivre à Madagascar ».

Le temps donné pour la réalisation fut court. C'est pourquoi les 43 pays exposants firent construire leur pavillon par du personnel à faible coût et un matériau de construction temporaire inventé à Paris en 1876, qui se composait de fibre de jute, de plâtre de Paris et de ciment, mais ils les décorèrent magistralement pour les rendre attrayants et faire illusion sur les visiteurs. Souvent, les bâtiments temporaires ont été construits sur un cadre de bois et recouverts de colonnes, statues, murs, escaliers, etc. Une fois l'exposition terminée, les bâtiments ont été démolis et les objets et matériaux qui pouvaient être récupérés et vendus ont été recyclés.

Un comité spécial, dirigé par Gustave Eiffel, a décerné une médaille d'or au projet de Lavr Proskouriakov pour le pont Ienisseï à Krasnoïarsk.

Le vin mousseux de Russie a vaincu ses concurrents français pour le « grand prix de Champagne ». L'exposition a également mis en valeur un autre objet russe, la poupée matriochka.

Pavillons des nations étrangères

Les pavillons des nations ou des puissances étrangères, conçus, financés et construits par les pays invités étaient alignés de part et d'autre de la rue des Nations, aménagée sur la partie du quai d'Orsay qui s'étend du pont des Invalides à l'est au pont de l'Alma à l'ouest. Seul le pavillon du Mexique, situé au-delà du pont de l'Alma, débordait de ce cadre. Les pavillons les plus importants, par leur taille, étaient orientés vers la Seine, de sorte que leurs façades se miraient dans fleuve.

Le pavillon de la monarchie britannique, un des plus grands de l'exposition, était composé d'un manoir de style élisabéthain, décoré de photographies et de meubles, construit par sir Edwin Lutyens. Le pavillon était destiné à fournir au commissaire un château sur le site de l'exposition. Le public le trouva moins grand que prévu par rapport aux attentes et il fut donc considéré comme gênant.

Le pavillon de l'Allemagne (Deutsches Haus) avait une emprise au sol de 700 m2 et une hauteur de 37 m jusqu'au faîtage. Il était flanqué d'une tour qui s'élevait à 75 m au-dessus du quai de la Seine. Construit dans le style néo-Renaissance d'après les plans de Johannes Radke, nommé architecte du Reichskommissariat, l'édifice à l'allure d'hôtel de ville germanique était articulé autour d'une cage d'escalier de 16 m de haut. Il abritait, outre la collection d'œuvres d'art de Frédéric II de Prusse exposée dans un cadre baroque, une présentation de photographies, de livres et d'art graphique ainsi que de viticulture. Le thème de la vigne était repris au restaurant, très apprécié, aménagé au sous-sol. Sa salle du Raisin (Traubensaal) conçue dans le style Art nouveau par l'architecte Bruno Möhring a été récupérée après l'exposition et se trouve aujourd'hui dans le musée privé du producteur de vin mousseux Kupferberg à Mayence.

Fréquentation

Les expositions universelles ont débuté en 1851 à Londres avec 6 millions de visiteurs. Lors des expositions qui se sont tenues à Paris, la fréquentation n'a cessé de se développer, montrant l'engouement du public pour ce type de manifestation :

Exposition universelle de 1855 : 5,1 millions ;

Exposition universelle de 1867 : 11 millions ;

Exposition universelle de 1878 : 16 millions ;

Exposition universelle de 1889 : 32,3 millions ;

Exposition universelle de 1900 : 50,8 millions.

Financement

L'exposition est si chère à organiser que le coût par visiteur a fini par être d'environ 600 francs de plus que le prix d'admission. L'exposition aurait perdu un total de 82 000 francs après six mois de fonctionnement. Beaucoup de Parisiens qui avaient investi de l'argent dans des actions vendues pour amasser des fonds pour l'événement ont perdu leur investissement. Continuer à payer un loyer pour les sites est devenu de plus en plus difficile pour les concessionnaires car ils recevaient moins de clients que prévu. Les concessionnaires se sont mis en grève, ce qui a finalement abouti à la fermeture d'une grande partie de l'exposition. Pour résoudre la question, les concessionnaires ont reçu un remboursement fractionné du loyer qu'ils avaient payé. Les conséquences financières de l'Exposition universelle de 1900 ont été dévastatrices pour de nombreux Parisiens et ont conduit à la décision de mettre fin à la série de foires internationales avec la perte de celle-ci.

Accidents mortels

Le 21 avril, la passerelle qui relie le Globe céleste à l'exposition s'écroule en provoquant huit morts et dix blessés

Le 18 août 1900, après la remise des récompenses et la fête nautique voyant défiler des bateaux remarquables sur la Seine, se produit l'accident de la passerelle dite « des Invalides ». Cette passerelle en bois est située sur la rive gauche du fleuve. Elle franchit le pont des Invalides en face du boulevard de la Tour-Maubourg, et relie la rue des Nations à l'enceinte des Invalides. À la suite d'un mouvement de foule provoqué par un mauvais plaisantin anonyme qui aurait crié : « Ça craque ! », la passerelle cède effectivement et tombe d'une hauteur d'environ trois mètres. On dénombre entre une trentaine et une cinquantaine de blessés, ainsi que quatre morts : Auguste Lécaillet, 67 ans, ajusteur domicilié à Lille ; Edmond Brassard, 30 ans, maître d'armes ; Mme Didier, 32 ans ; Mme Reignagne, bijoutière, les trois derniers domiciliés à Paris

Se rendent sur place peu après le drame le ministre du Commerce Alexandre Millerand, le ministre de la Guerre Louis André, le commissaire général de l'exposition Alfred Picard, le général Émile Oscar Dubois, Paul Loubet, fils du président de la République Émile Loubet et le préfet Louis Lépine L'enquête n'a rien donné et les concepteurs de la passerelle n'ont pas été inquiétés,

Héritages et vestiges

De nouveaux transports :

la « rue de l'Avenir », un trottoir roulant ;

les débuts du métropolitain parisien, avec sa première ligne entre la Porte de Vincennes et la Porte Maillot, inaugurée le 19 juillet 1900. Les bouches d'entrée des stations sont conçues par Hector Guimard) ;

de nouvelles gares : gare d'Orsay, gare des Invalides, gare de Lyon.

La fontaine lumineuse et l'usage nocturne de l'électricité.

Le Globe Céleste.

Des attractions cinématographiques :

la projection des films des frères Lumière sur écran géant ;

la projection de films sonores (par exemple, ceux de Clément Maurice) ;

la présentation du Cinéorama.

Le Petit et le Grand Palais, construits sur l'emplacement de l'ancien palais de l'Industrie et des Beaux-arts, lui-même bâti pour l'Exposition de 1855.

Le Palais de l'Optique et la Grande lunette, la plus grande lunette astronomique jamais construite.

La Grande Roue de Paris, d'un diamètre de 100 mètres, installée avenue de Suffren, à côté d'un village suisse, et démolie en 1937.

La Ruche au 2, passage de Dantzig, constituée de divers éléments provenant de bâtiments de l'exposition universelle.

Une réduction de la statue de la Liberté d'Auguste Bartholdi de 2,87 m orne le pont de Grenelle.

La frise au bas de la porte Binet. Ce monument représentait les ouvriers de l'exposition et ornait en 1900 le socle du pilier gauche de la porte monumentale de la Concorde, haute de 50 m. Œuvre du sculpteur Anatole Guillot et édifié par le céramiste Émile Muller, le relief fut récupéré à la fin de l'exposition et placé dans la cour de l'usine Muller à Ivry-sur-Seine avant d'être remisé en 1957. En 1963, le bas-relief est réinstallé dans le parc du Moulin du village de Breuillet dans l'Essonne

Ponts sur la Seine

Le pont d'Iéna, réservé à l'exposition et élargi par deux extensions latérales métalliques qui survivront longtemps à l'exposition.

La passerelle Debilly, construite pour l'exposition.

Le pont de l'Alma, doublé en amont par une passerelle métallique provisoire réservée à l'exposition.

Le pont des Invalides, doublé en aval par une passerelle métallique provisoire réservée à l'exposition.

Le pont Alexandre-III, symbole de l'alliance franco-russe, inauguré le 14 avril 1900. La première pierre avait été posée en 1896 par le tsar Nicolas II de Russie.

Passerelles et tranchées

De nombreuses passerelles sont construites afin de permettre aux visiteurs d'aller de site en site sans sortir de l'enceinte de l'exposition et sans gêner la circulation des Parisiens :

la place de l'Alma ;

le carrefour de l'avenue Bosquet et de l'avenue Rapp ;

l'avenue d'Antin ;

le boulevard de Latour-Maubourg ;

la circulation sur le quai Debilly se faisait en tranchée, surplombée de trois passerelles destinées aux visiteurs ;

la circulation sur le quai d'Orsay se faisait en tranchée, surplombée de deux passerelles destinées aux visiteurs.

DiversL'exposition est dirigée par l'industriel Louis Delaunay-Belleville (en) (gendre de l'ingénieur et inventeur Julien Belleville qui a donné son nom aux rondelles Belleville).

Le pavillon de l'union centrale des Arts décoratifs est décoré par Georges Hoentschel et celui de la Colonisation par Jules Deperthes.

Les concours internationaux d'exercices physiques et de sports organisés pendant l'Exposition sont reconnus comme les Jeux olympiques de 1900.

Une section est consacrée à l'exposition de matériel de chemin de fer.

Valdemar Poulsen fait des démonstrations de son enregistreur sonore magnétique.

Plusieurs films documentaires sont réalisés à l'occasion de l'exposition, parmi lesquels :

L'Exposition de 1900 et Panorama pris du trottoir roulant Champ de Mars de Georges Meliès ;

Palace of Electricity et Eiffel Tower from Trocadero Palace de James H. White.

Le docteur Léon Azoulay, de la société d'anthropologie de Paris, effectue des enregistrements sonores de parlers et de musiques du monde entier, sur 411 cylindres de cires. Une partie de ces documents linguistiques et ethnographiques est consultable.

Le cabaret Belle Meunière fut édifié spécialement pour Marie Quinton devenue une célébrité internationale en 1900. L'Auvergnate et l'aubergiste la plus célèbre au monde accueillait ses hôtes dans les différentes salles de son restaurant avec des vues panoramiques sur la tour Eiffel

Récompenses« Les récompenses aux exposants […] seront décernées sous forme de diplômes signés par le ministre du commerce, de l'industrie des postes et télégraphes et par le commissaire général. » Les lauréats par catégories sont les suivants (non exhaustifs) :

Médaille d'or

Georges Besançon (1866-1934), pionnier de l'aviation.

Louis Bernard (1838-1920) (Philadephe-Marie : nom religieux des Frères de l'instruction chrétienne) pour un tableau synoptique de l'histoire de France.

Paul Lafoscade (1846-1928), distillateur à Houlle, pour son genièvre

Léon Poussigue (1859-1941) pour la présentation des installations du puits Arthur-de-Buyer

Édouard Redont pour les plans du parc Bibesco (actuel parc Nicolae-Romanescu) à Craiova en Roumanie.

Paul Renouard (1845-1924).

W. E. B. Du Bois (1868-1963), sociologue, ayant présenté une "Exposition des Nègres d'Amérique" au pavillon d'économie sociale

Médaille d'argent

Marie-Félix Hippolyte-Lucas

Charles Giroux.

Gustave Surand, pour Saint Georges terrassant le Dragon.

Adrien Schulz, pour Panorama du Tour du Monde.

Eugène Crosti (enseignement artistique).

Adrien Thibault

Médaille de bronze

Marie-Antoinette Demagnez de la Rochefoucauld, pour Poésie.

Louis Auguste Roubaud

Paul Tavernier pour son tableau Chasse à Courre qui lui avait valu une médaille au Salon de 1883.

Rudolph Marschall, pour sa grande lampe en bronze de parquet représentant une femme nue tordant un roseau et nénuphar

Mention honorable

Henri Gautreau (1859-1947) inventeur, pour ses réchauds transparents à gaz d'alcool.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Jeux olympiques d'été : Paris 1900 (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||