Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

cadre center article png paris centerblog sur afrique merci vie france place saint monde coup mort centre annonce marne message texte amitié pouvoir png

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Armistice de 1918

L'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5 h 15, met provisoirement fin aux combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918), reconnaissant de facto la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne, mais il ne s'agit pas d'une capitulation au sens propre, cet armistice étant prévu pour durer 36 jours, puis il a ensuite été renouvelé.

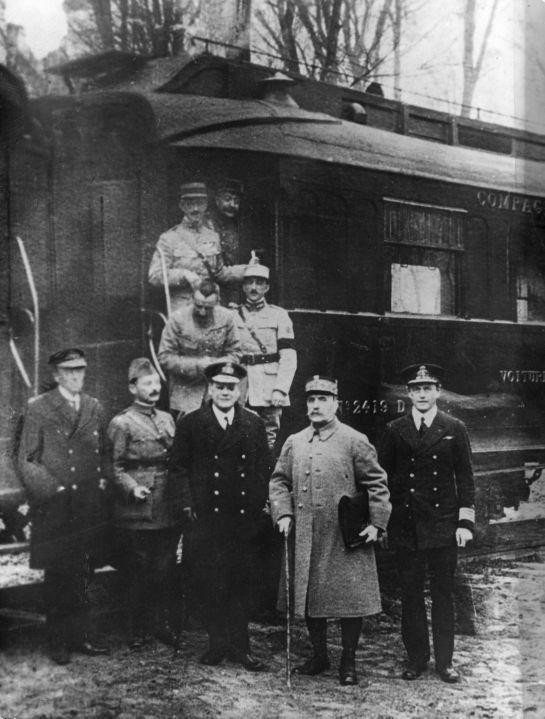

Le cessez-le-feu est effectif à 11 h, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons, et annonçant la fin d'une guerre qui a fait pour l'ensemble des belligérants plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. Les représentants allemands et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé provenant du train d'état-major du maréchal Foch, dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne.

La guerre est terminée officiellement le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles.

Chronologie

La fin des espoirs allemands

La Première Guerre mondiale avait officiellement débuté le 28 juillet 1914 par la déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie.

Signé le 3 mars 1918, le traité de Brest-Litovsk, conduisant à la reddition de la Russie, permet à l'armée allemande de se concentrer sur le front de l'Ouest ; cependant, l'échec des offensives allemandes en juin et juillet 1918, ainsi que le renfort des alliés américains et britanniques retirent à l'Allemagne tout espoir de victoire. Depuis août 1918, les forces allemandes reculent en bon ordre, mais avec de lourdes pertes, sur l'ensemble du front franco-belge. En septembre 1918, l'état-major allemand fait savoir à l'empereur que la guerre est perdue, mais ni Guillaume II, ni les chefs militaires ne veulent assumer la responsabilité de la défaite.

À partir de septembre 1918, une série d'offensives de l'Entente sur les fronts d'Orient et d'Italie entraînent la capitulation des alliés de l'Allemagne. Les armistices sur les fronts d'Orient créent une « énorme brèche » (Ludendorff) que l'Allemagne n'est pas en mesure de colmater.

En même temps, sur le front belge, les Franco-Belges lancent une attaque vers Bruges et enfoncent le front allemand.

L'agitation grandit dans les troupes allemandes et à l'arrière. Durant le mois d'octobre, les Allemands et le président américain Wilson échangent des notes dans lesquelles ce dernier est chargé, dans la lignée de ses quatorze points proposés en janvier dans un discours retentissant, de prendre en main le rétablissement de la paix.

Le 28 septembre 1918, Erich Ludendorff et Paul von Hindenburg sont au quartier général de l'Armée allemande à Spa, en vue de discuter de la situation sur le front ouest ; à 18 heures, ils décident d'organiser l'armistice. Le diplomate Paul von Hintze avertit le Kaiser Guillaume II, qui se trouve alors à Kiel.

Le 29 septembre 1918, Paul von Hintze se rend à Spa. Guillaume II retourne à Berlin où il est rejoint par le chancelier Georg von Hertling démissionné le jour même. Le soir, Paul von Hintze retourne à Berlin avec le major von dem Bussche, qui doit exposer la situation au Reichstag.

Le 1er octobre 1918, Erich Ludendorff envoie un télégramme au cabinet impérial : « Envoyer immédiatement un traité de paix. La troupe tient pour le moment, mais la percée peut se produire d'un instant à l'autre »

Le 3 octobre, Guillaume II nomme Max de Bade chancelier du Reich, sans parvenir à enrayer la défaite : de nombreux marins et soldats refusent d'aller au combat, en particulier à Kiel.

Le 5 novembre 1918, à 6 h du matin, Maurice Hacot, habitant d'Auchel et caporal affecté au centre radio-télégraphique de la tour Eiffel reçoit un message morse émis de Spa en Belgique. Il s'agit de la demande d'armistice de l'État-major allemand. Il transmet le message au colonel Ferrié

Arrivée de la délégation allemande

Le 7 novembre 1918, Matthias Erzberger, représentant du gouvernement allemand, part de Spa pour négocier l'armistice. Il atteint et traverse la ligne de front à La Flamengrie (Aisne) sur la route d'Haudroy à La Capelle. Il est accompagné d'un diplomate, le comte von Oberndorff, d'un attaché militaire parlant couramment français, le général von Winterfeldt, d'un interprète, le capitaine von Helldorf, d'un sténographe et deux autres militaires, le capitaine Vanselow et le capitaine d'état-major Geyer

L'ensemble de la délégation allemande est dirigée vers la villa Pasques, à La Capelle pour préparer les négociations de l’armistice. C'est le caporal Pierre Sellier, originaire de Beaucourt (Territoire de Belfort) qui, ce jour-là, fut le premier clairon à sonner le premier cessez-le-feu. Sous la responsabilité du commandant de Bourbon Busset, les six voitures traversent la zone dévastée du Nord de la France, s'arrêtent à Homblières pour se restaurer, puis vont vers la gare de Tergnier où les attend un train affrété qui les mène vers un lieu de rencontre jusque-là tenu secret, une futaie de la forêt de Compiègne. Le site abrite deux petites voies ferrées parallèles, utilisées pour l’acheminement des pièces d’artillerie sur rail destinées au tir de longue portée sur les lignes allemandes et où ont été acheminés deux trains, le train du maréchal Foch et le train aménagé pour la délégation allemande qui arrive sur place le 8 novembre à 5 h 30 du matin. Commence alors pour les Allemands ce que Matthias Erzberger décrira plus tard dans ses mémoires comme un « véritable calvaire ».

À 10 h, les plénipotentiaires allemands sont reçus par le maréchal Foch. L'ambiance est glaciale. Sans attendre, le maréchal interpelle les visiteurs : « Qu'est-ce qui amène ces Messieurs ? » Erzberger lui demande quelles sont ses propositions. « Je ne suis autorisé à vous les faire connaître que si vous demandez un armistice. Demandez-vous un armistice ? » répond le maréchal.

Les Allemands se concertent avant de répondre par l'affirmative : « Nous le demandons. »

Un texte est alors distribué aux parlementaires allemands, avec un délai de trois jours pour réfléchir.

Durant les trois jours, les Allemands n'ont en réalité que peu d'occasions de véritablement négocier. Ils doivent rapidement se plier aux conditions développées dans le texte qui leur a été soumis. Ce texte, qui fixe des conditions humiliantes pour les Allemands (voir par ailleurs), avait été établi en dernier lieu par Foch, au titre de commandant suprême des forces alliées, après un mois de positions divergentes de Wilson, Clemenceau, Orlando et Lloyd George.

Erzberger tente de négocier une prolongation du délai, sans succès face à Foch.

Pendant ce temps, la situation politique évolue en Allemagne. Le 9 novembre, le prince de Bade conseille au Kaiser d'abdiquer. Dans un premier temps, celui-ci refuse. Après avoir envisagé de prendre lui-même le commandement de l'armée, il est néanmoins contraint à l'abdication par ses généraux et part en exil aux Pays-Bas. Afin d'éviter une prise de pouvoir par les spartakistes, les socialistes modérés proclament la république et forment un gouvernement. Cet événement est un élément de pression supplémentaire vis-à-vis des délégués allemands réunis dans le wagon de Rethondes. Le lendemain, le nouveau chef du Gouvernement allemand, Friedrich Ebert, signe un pacte avec les dirigeants de son Armée et implore son représentant à Rethondes de clore sans tarder les négociations.

L'armistice

Le 11 novembre, à 2 h 15 du matin, Erzberger emmène une dernière fois la délégation allemande dans le wagon français. Pendant près de 3 h, les Allemands négocient en essayant d'obtenir des atténuations sur chacun des 34 articles que compose le texte. Entre 5 h 12 et 5 h 20 du matin, l'armistice est signé avec une application sur le front fixée à 11 h du matin, et ce pour une durée de 36 jours qui sera renouvelée trois fois (prolongation d'un mois dans le même wagon à Trèves le 12 décembre 1918 puis reconduction le 16 janvier 1919 et le 16 février 1919 pour une durée illimitée)

Dans les capitales européennes, c'est le soulagement. À Paris, un million de personnes descendent dans la rue pour célébrer l'armistice. Malgré la défaite, celui-ci est également fêté à Berlin par la population allemande, pour qui il signifie la fin des souffrances. Dans ses mémoires, Erzberger écrit : « Toutes les gares étaient pleines de monde parce qu'on avait su que nous retournions en Allemagne. L'animation et la joie régnaient partout.»

Le soir du 11 novembre, Georges Clemenceau confie avec lucidité au général Mordacq : « Nous avons gagné la guerre et non sans peine. Maintenant il va falloir gagner la paix, et ce sera peut-être encore plus difficile. »

Le lendemain de l'armistice, après avoir félicité les négociateurs, le maréchal von Hindenburg fait proclamer un dernier message à l'armée allemande dans lequel il évoque déjà à demi-mot la thèse du « coup de poignard » dans le dos qui aurait été porté à l'armée par les civils.

Au vu du déni de défaite en Allemagne qui devait alimenter la contestation nationaliste de la République de Weimar, un courant historiographique français, représenté en particulier par Guy Pédroncini, relayant la position du général Pétain, devait considérer que l'armistice du 11 novembre avait été prématuré.

À la suite de cet armistice est signé le traité de Versailles, le 28 juin 1919. Ce traité, dont les clauses furent très critiquées en Allemagne sera une des causes de la Seconde Guerre mondiale.

Le choix du lieu

L'état-major souhaite un lieu isolé des regards capable d'accueillir deux trains : un pour les Alliés et l'autre pour les Allemands. L'ancien épi de tir désaffecté du Francport est redécouvert par hasard. Il convient parfaitement. Il est proche de la gare de Rethondes, ce qui permet de ravitailler en eau les machines qui sont en permanence maintenues en chauffe, et il est assez éloigné pour permettre des discussions loin des regards. Les journalistes sont tenus volontairement à l'écart. Un chemin en caillebotis est installé entre les deux trains pour permettre les déplacements des plénipotentiaires. L'Armistice est signé dans le wagon-restaurant du train français. Ce dernier est ensuite transformé en musée. L'armistice du 22 juin 1940, cette fois-ci demandé par la France à l'Allemagne après la bataille de France, fut signé par la volonté d'Hitler dans cette même voiture historique placée exactement au même endroit qu'en 1918, selon le désir d'Hitler, montrant ainsi son esprit de revanche envers la France, qui, selon lui, avait humilié l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. Hitler se venge ainsi du diktat de Versailles. En 1940, le Führer le fait emmener à Berlin où il est évacué dans une ville voisine (Ohrdruf) lors de l'avancée des armées alliées. Il sera détruit par accident sur une voie de garage dans la gare de Crawinkel. Une reconstitution a été réalisée dans un wagon identique (le VR 2439) et est aujourd’hui présentée en forêt de Compiègne

Participants

Alliés

Les militaires

Le maréchal Foch, commandant suprême des forces alliées

L'amiral Wemyss, représentant britannique

Le contre-amiral Hope (en), adjoint au First Sea Lord

Le général Weygand, chef d'état-major de Foch

Le secrétariat du maréchal Foch

Henri Deledicq

Émile Grandchamp

Allemands

Du côté allemand, le représentant plénipotentiaire est civil, assisté de conseillers militaires :

Matthias Erzberger, représentant du Gouvernement allemand en lieu et place du général Erich von Gündell initialement désigné pour ce rôle ;

Le comte Alfred von Oberndorff, représentant le ministère des Affaires étrangères allemand ;

le Generalmajor Winterfeldt, de l’Armée impériale ;

le capitaine de vaisseau Vanselow, de la Marine impériale.

Le 29 septembre 1918, à Spa, Erich Ludendorff demande au gouvernement allemand de solliciter un armistice en raison d'une situation militaire tous les jours plus préoccupante, pouvant aboutir à une capitulation inconditionnelle. Il est démis de ses fonctions par l'empereur Guillaume II le 26 octobre 1918, ce renvoi étant le fruit de l'opposition du général à la demande du président américain Woodrow Wilson qui exige une capitulation militaire sans conditions. Le Commandement militaire suprême allemand (représenté par les deux grands chefs militaires, le maréchal von Hindenburg et le généralissime Groener), refusant également d'endosser la responsabilité de la défaite, passe la main au pouvoir civil (plus précisément au secrétaire d'État membre du parti du centre catholique Matthias Erzberger) pour signer l'armistice qui est en fait une capitulation ne disant pas son nom. Ce stratagème permet à l'armée allemande de ne pas se présenter comme vaincue devant la nation et à Ludendorff de forger la Dolchstoßlegende (la « légende du coup de poignard [dans le dos] ») pour disculper les militaires

Les principales clauses

A) Sur le front d'occident

I) Cessation des hostilités, sur terre et dans les airs, six heures après la signature de l'armistice.

II) Évacuation immédiate des pays envahis : Belgique, France, Luxembourg, ainsi que de l'Alsace-Moselle, réglée de manière à être réalisée dans un délai de quinze jours à dater de la signature de l'armistice. […]

IV) Abandon par les armées allemandes du matériel de guerre en bon état. […]

V) Évacuation des pays de la rive gauche du Rhin par les armées allemandes. Les pays de la rive gauche du Rhin seront administrés par les autorités locales, sous le contrôle des troupes d'occupation des Alliés et des États-Unis. […] [qui] assureront l'occupation de ces pays par des garnisons tenant les principaux points de passage du Rhin (Mayence, Coblence, Cologne) avec, en ces points, des têtes de pont de 30 kilomètres de rayon. […]

VI) Dans tous les territoires évacués par l'ennemi, toute évacuation des habitants sera interdite ; il ne sera apporté aucun dommage ou préjudice à la personne ou à la propriété des habitants. Personne ne sera poursuivi pour délit de participation à des mesures de guerre antérieures à la signature de l'armistice. Il ne sera fait aucune destruction d'aucune sorte. […]

VII […] Il sera livré aux puissances associées : 5 000 machines montées et 150 000 wagons en bon état de roulement […] et 5 000 camions automobiles en bon état. […]

X) Rapatriement immédiat, sans réciprocité, dans des conditions de détail à régler, de tous les prisonniers de guerre, y compris les prévenus et les condamnés, des Alliés et des États-Unis. […] Le rapatriement des prisonniers de guerre allemands sera réglé à la conclusion des préliminaires de paix.

B) Dispositions relatives aux frontières orientales de l'Allemagne.

XII) Toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans les territoires qui faisaient partie avant-guerre de l'Autriche-Hongrie, du royaume de Roumanie, de l'Empire ottoman, doivent rentrer immédiatement dans les frontières de l'Allemagne telles qu'elles étaient au 1er août 1914. Toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans les territoires qui faisaient partie avant la guerre de la Russie devront également rentrer dans les frontières de l'Allemagne définies comme ci-dessus, dès que les Alliés jugeront le moment venu, compte tenu de la situation intérieure de ces territoires. […]

C) Dans l'Afrique orientale.

XVII) Évacuation de toutes les forces allemandes opérant dans l'Afrique orientale dans un délai réglé par les Alliés. […]

F) Clauses navales.

XXII) Livraison aux Alliés et aux États-Unis de tous les sous-marins. […]

G) Durée de l'armistice.

XXXIV) La durée de l'armistice est fixée à trente-six jours, avec faculté de prolongation.

Derniers morts au combat

Le dernier jour de guerre a fait près de 11 000 tués, blessés ou disparus, soit plus que lors d'une opération majeure comme le Jour J en 1944 (si ne sont comptabilisés que les pertes alliées). Certains soldats ont perdu la vie lors d'actions militaires décidées par des généraux informés de la signature de l'armistice. Par exemple, le général Wright de la 89e division américaine a pris la décision d'attaquer le village de Stenay afin que ses troupes puissent prendre un bain, ce qui engendra la perte de 300 hommes

Le dernier soldat belge mort au combat est un sous-officier de 24 ans, Marcel Toussaint Terfve, originaire de Liège. Touché au bord du canal de Terneuzen, près de Gand, par une balle au poumon gauche à 10 h 42, il meurt à 10 h 45, soit 15 minutes avant l'heure du cessez-le-feu.

À 10 h 45 du matin également, Augustin Trébuchon a été le dernier soldat français tué ; estafette de la 9e compagnie du 415e régiment de la 163e division d'infanterie, il est tué d'une balle dans la tête alors qu'il porte un message à son capitaine.

Le dernier britannique, George Edwin Ellison (en) a été tué à 9 h 30 alors qu'il faisait une reconnaissance non loin de Mons en Belgique. Le dernier soldat canadien a été George Lawrence Price, deux minutes avant l'armistice. Il a d'abord été enterré à Havré avant d'être transféré à Saint-Symphorien (Belgique), au cimetière militaire. La pierre tombale d'Havré est exposée au musée d’Histoire militaire de Mons.

Enfin l'Américain Henry Gunther est généralement considéré comme le dernier soldat tué lors de la Première Guerre mondiale, 60 secondes avant l'heure d'armistice, alors qu'il chargeait des troupes allemandes étonnées parce qu'elles savaient le cessez-le-feu imminent.

La date de décès des morts français du 11 novembre a été antidatée au 10 novembre par les autorités militaires. Pour les autorités militaires, il n'était pas possible ou trop honteux de mourir le jour de la victoire

Évènements ultérieurs

Hommages et commémorations

La commémoration du 11 novembre en France s'inscrit dans la continuité de l'érection de monuments à la mémoire des morts de la guerre franco-allemande de 1870 : 900 monuments, nés d'initiatives privées, apparaissent entre 1870 et 1914 et leur inauguration est l'occasion de fêtes civiques (remise de médailles aux vétérans, banquets de régiments) qui deviennent de véritables fêtes de la Revanche à la suite de la défaite de 1870. Ces fêtes mémorielles sont républicanisées avec la loi du 4 avril 1873 sur la « conservation des tombes des militaires morts pendant la guerre de 1870-1871 » qui permet à l'État d'acheter les parcelles de cimetières ou d'exproprier les terrains où se trouvent ces tombes. Les fêtes de la Revanche qui prennent de l'ampleur jusqu'à la Grande Guerre (et même pendant à travers la « Journée des orphelins de guerre », la « Journée des Poilus », la « Journée du canon de 75 », la « Journée des régions dévastées », la « Journée franco-belge, etc.) sont ainsi l'acte fondateur du 11 novembre en France. Une première fête de la victoire de la Marne en 1915 complétée en 1919 par l'anniversaire de la seconde victoire de la Marne à Dormans constituent aussi une préfiguration du 11 novembre.

En 1920 apparaît l'idée de rendre hommage aux soldats de la Grande Guerre morts pour la France mais non identifiés. À la suite d'une loi votée à l'unanimité par le Parlement, la dépouille mortelle d'un soldat parmi plusieurs autres, choisi dans la citadelle de Verdun, est placée, le 11 novembre 1920, dans une chapelle ardente à l'Arc de triomphe. Le 28 janvier 1921 le soldat est inhumé sous l'Arc de triomphe dans la tombe du Soldat inconnu. Ce n'est que trois ans plus tard, le 11 novembre 1923, qu'est allumée, par André Maginot, ministre de la Guerre, la flamme qui ne s'éteint jamais, donnant au tombeau du Soldat inconnu une forte portée symbolique et politique.

Le 11 novembre est un jour férié en France (jour du Souvenir depuis la loi du 24 octobre 1922). Une cérémonie est dès lors organisée dans chaque commune. Des citoyens, associations et hommes politiques marchent en procession derrière la fanfare de cuivres jusqu'au monument aux morts. Une fois le cortège devant, se déroule un véritable cérémonial : discours du maire, dépôt de gerbes, appel nominatif des morts, sonnerie aux morts, minute de silence. Le 8 mai 1975, le président de la République Valéry Giscard d'Estaing, au nom de l'amitié franco-allemande, annonce la suppression de la fête nationale du 8 mai 1945 au profit d'une « Journée de l'Europe » et le regroupement de la célébration de toutes les guerres, tous les morts et toutes les victoires, le 11 novembre. C'est à la demande du président François Mitterrand que cette commémoration et ce jour férié seront rétablis, par la loi du 2 octobre 1981. Avec la mort du dernier poilu français Lazare Ponticelli en 2008 et du dernier vétéran de la Grande Guerre Claude Choules le 5 mai 2011, le président de la République Nicolas Sarkozy rend hommage, le 11 novembre 2011, non plus uniquement aux combattants de la Première Guerre mondiale mais aux treize militaires français morts en Afghanistan, les derniers soldats en date « morts pour la France », à l'instar du Memorial Day américain. Il annonce le dépôt d'un projet de loi pour faire de cet anniversaire une journée « de commémoration de la Grande Guerre et de tous les morts pour la France », choix entériné par le Parlement le 20 février 2012. Son successeur François Hollande choisit la continuité mémorielle en honorant le 11 novembre 2012 la mémoire de tous les soldats décédés en opération.

Désormais, le rituel classique observé par le président de la République française qui porte en cette journée le Bleuet de France à la boutonnière, est de déposer une gerbe tricolore devant la statue de Georges Clemenceau, symbole de la victoire de la Grande Guerre, puis de remonter les Champs-Élysées escorté par les cavaliers de la Garde républicaine, passer les troupes en revue sur la place Charles-de-Gaulle, puis se recueillir sur la tombe du Soldat inconnu sous l'Arc de triomphe. La transformation du sens du 11 novembre est symptomatique à plusieurs égards. D'un côté, elle pourrait contribuer à relativiser, voire à trahir, la dette particulière de la nation française à l'égard des Poilus tombés sur les champs de bataille, comme à ceux de la Seconde Guerre mondiale dont la commémoration du 8 mai 1945 tend à être absorbée dans celle du 11 novembre. « D'un autre côté cependant, cette réforme mémorielle en dit long sur le sens originel de cette mémoire obligée qui a valeur paradigmatique. Tout se passe comme si toute mémoire combattante officielle devait se problématiser et se ritualiser dans la matrice des commémorations du 11 novembre ». Cependant, cette commémoration voit à la fin du XXe siècle son caractère rassembleur et unitaire s'affaiblir en raison de la multiplication des commémorations et de la disparition progressive des témoins directs de la Grande Guerre.

Le Remembrance Day (également appelé Veterans Day ou Poppy Day) est la journée d'hommage annuelle observée dans les pays du Commonwealth pour commémorer les sacrifices de la Première Guerre mondiale ainsi que d'autres guerres. La Belgique porte aussi le coquelicot lors des cérémonies de commémoration.

En Pologne, cette commémoration coïncide avec la fête nationale de l'indépendance. Aux États-Unis, sa commémoration a été étendue à tous les vétérans de guerre.

L'Allemagne ne pouvant commémorer ce jour de défaite, le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Service pour l’entretien des sépultures militaires allemandes) fondé en 1919 propose en 1920 le Volkstrauertag (Jour national de deuil pour les soldats allemands morts à la guerre) dont la première cérémonie a lieu en 1926 et est fixée le deuxième dimanche avant le premier dimanche de l'Avent.

Centenaire de l'armistice

Les commémorations du centenaire de l'armistice de 1918 ont lieu principalement au mois de novembre de l'année 2018, marquant ainsi les cent ans de la fin de la Première Guerre mondiale.

En France, ce centenaire donne lieu à une série de manifestations culturelles. À Paris, de nombreux chefs d'Etat ou de gouvernement sont invités, à l'occasion d'une « rencontre pour la Paix ».

Les autres armistices de la Première Guerre mondiale

Le 29 septembre 1918 est conclu l'armistice de Thessalonique entre les Alliés et le royaume de Bulgarie mettant fin au conflit sur le front d’Orient

Le 30 octobre 1918, c'est l'armistice de Moudros entre les Alliés et l'Empire ottoman allié de l'Allemagne

Le 3 novembre 1918 est signé l'armistice de Villa Giusti (près de Padoue) entre le royaume d'Italie et l'Autriche-Hongrie alliée de l'Allemagne (entrée en vigueur le 4 novembre)

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Première guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||