Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

carte center éléments extrait blogs patrimoine centerblog sur merci vie france saint société histoire centre création 2010 nuit carte pouvoir png

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

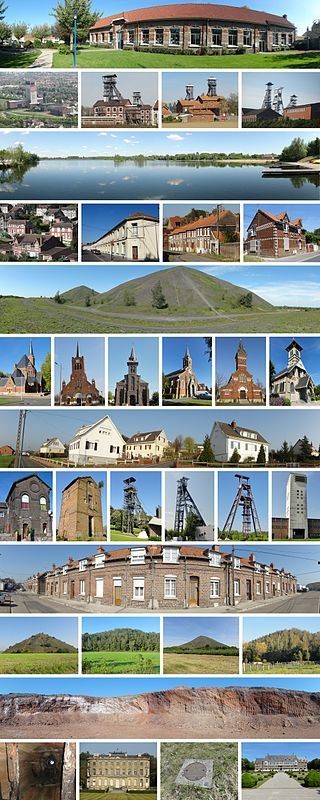

Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais

Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais est un territoire marqué économiquement, socialement, paysagèrement, écologiquement et culturellement par l'exploitation intensive de la houille présente dans son sous-sol. Il s'agit de la partie occidentale d'un gisement qui se prolonge au-delà de la frontière franco-belge le long du sillon Sambre-et-Meuse.

Les premiers affleurements de houille ont été découverts dans le Boulonnais vers 1660, la première fosse datée est celle du Cavrel de Tagny, commencée en 1692, et abandonnée l'année suivante. Dès lors, une multitude de petites fosses relativement éphémères sont ouvertes sur ce bassin du Boulonnais, étendu de quelques kilomètres carrés seulement, elles se comptent sur les doigts de la main au xxe siècle. La houille a donc été premièrement exploitée dans l'actuel département du Pas-de-Calais. C'est à la fin des années 1710 que des recherches de houille débutent dans l'actuel département du Nord : en 1716, Nicolas Desaubois s'associe avec Jean-Jacques Desandrouin et son frère Jean-Pierre Desandrouin, Jacques Richard et Pierre Taffin. Ils ouvrent sans succès quelques fosses rapidement inondées, avant qu'une veine de houille d'environ quatre pieds d'épaisseur ne soit atteinte à la fosse Jeanne Colard le 3 février 1720, cette fosse est elle même inondée à la fin de l'année, et n'a pas pu être réparée, mais il est désormais acquis qu'il y a du charbon dans à Fresnes-sur-Escaut. Les ouvertures de puits se succèdent, mais le succès n'est présent qu'à partir du 24 juin 1734, date à laquelle la houille grasse est découverte à la fosse du Pavé à Anzin. Des procès se déroulent ensuite quant à la distribution des richesse, mais Emmanuel de Croÿ-Solre parvient à faire s'associer les différentes personnes le 19 novembre 1757, pour fonder la Compagnie des mines d'Anzin. Cette compagnie prend rapidement beaucoup d'ampleur. En parallèle, des sociétés de recherche naissent durant tout le xviiie siècle, mais les travaux les plus notables sont effectués par la Compagnie des mines d'Aniche, qui découvre la houille dans cette commune dans la nuit du 11 au 12 septembre 1778, à la fosse Sainte-Catherine - Saint-Mathias.

Le bassin minier présente une grande diversité architecturale et paysagère.

Le début du xixe siècle est surtout marqué par des avancées technologiques, dont la machine à vapeur, qui permettre de faciliter l'extraction. Des progrès sont également réalisés dans l'épuisement des eaux. La Compagnie des mines d'Anzin découvre à la fin des années 1820 un gisement à Denain. Les années 1830 et le début des années 1840 sont marqués par la révolution industrielle, les nouvelles industries ont un besoin énorme en charbon, ce qui créé dans le Nord une période de cherté des houilles, et la création d'un grand nombre de sociétés de recherches qui effectuent des sondages, voire des puits, à l'extérieur des concessions déjà attribuées, suite au succès de la Compagnie des mines de Douchy à Lourches, qui après avoir ouvert la fosse Saint-Mathieu et d'autres fosses, s'est retrouvée en quelques années déjà bénéficiaire. Parmi toutes ces petites sociétés, la quasi-intégralité d'entre elles a disparu, mais d'autres se sont développées, à l'instar de la Compagnie des mines de Vicoigne, de la Compagnie des mines de Thivencelle et de la Compagnie des mines d'Azincourt. Des actionnaires se sont rendus maîtres de la Compagnie des mines d'Aniche en janvier 1839, ils entreprennent plusieurs sondages, dont un à Somain révèle la présence de houille. Ils commencent alors immédiatement la fosse La Renaissance qui extrait avec succès en 1841. Cette fosse permet à la compagnie d'ouvrir d'autres fosses et de se développer considérablement jusqu'à devenir une des principales compagnies françaises.

Ces recherches ont également été menées vers le Pas-de-Calais. En 1841, Henriette de Clercq fait forer un puits artésien dans le parc de son château à Oignies, celui-ci est poussé plus profondément que prévu, et démontre ainsi la présence de houille, toutefois, les résultats restent confidentiels durant quelques années. Elle s'associe alors avec Louis-Georges Mulot, et fonde une société qui devient la Compagnie des mines de Dourges. D'autre part, Eugène Soyez effectue un sondage au hameau de l'Escarpelle, à Roost-Warendin, le 13 juin 1846, et y découvre la houille. Une première fosse est alors commencée en 1847 près de la Scarpe et mise en service trois ans plus tard. Très rapidement, d'autres société se mettent à faire des sondages, et un certain nombre se met également à foncer des puits. C'est ainsi qu'au début des années 1850 naissent les compagnies minières de Courrières, Lens, Béthune, Nœux, Bruay, Marles, Ferfay, Auchy-au-Bois et Fléchinelle. Ces compagnies se voient attribuer des concessions établies en bandes parallèles sur un axe nord-sud. À partir de la seconde moitié des années 1850, des sociétés viennent s'établir au nord et au sud de ces concessions, non pas sans quelques procès. Il s'agit des compagnies minières d'Ostricourt, Carvin, Meurchin, Douvrin, Liévin, Vendin, Cauchy-à-la-Tour...

Le bassin minier présente une grande diversité architecturale et paysagère.

Dès lors, le bassin minier se développe de manière exponentielle. Les ouvertures de fosses se succèdent, les terrils prennent de la hauteur. C'est également à cette période que les cités minières et les corons apparaissent, afin de loger un nombre toujours plus important d'ouvriers. Cette progression se déroule durant toute la seconde moitié du xixe siècle et dans les années 1900. Quelques compagnies, Drocourt, Marly, Flines... apparaissent durant cette période. L'année 1906 est marquée par la Catastrophe de Courrières qui a eu lieu le 10 mars et a tué 1 099 personnes. De longues grèves ont suivi, et la sécurité dans les mines a été améliorée.

Le bassin minier est touché de plein fouet par la Première Guerre mondiale, toute ce qui se trouve dans les environs de Lens et à l'est est littéralement rayé de la carte. De nombreuses batailles ont eu lieu dans le bassin minier, car le charbon est une ressource cruciale. La reconstruction dure jusqu'au milieu des années 1920. Les fosses et les cités sont reconstruites selon une architecture propre à chaque compagnie. Cette période est marquée par l'arrivée des Polonais et des Italiens, bien que d'autres nationalités soient également présentes. Le début des années 1930 est marqué par les effets du Krach de 1929, un certain ralentissement économique, et l'arrivée du Front populaire au pouvoir en 1936. La Seconde Guerre mondiale commence en 1939, et le bassin minier se retrouve très vite occupé. Les mineurs résistent alors à l'occupant, que ce soit par un ralentissement de la production que par des sabotages réguliers. Certains en ont même payé de leur vie. Plus des deux tiers des mineurs du bassin se mettent en grève en juin 1941.

Le bassin minier présente une grande diversité architecturale et paysagère.

Après le retrait de l'occupant, les compagnies sont nationalisées. Une procédure commencée en 1944 qui se terminé le 17 mai 1946 avec la création de Charbonnages de France. Les Houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais sont initialement subdivisées en huit groupes, certains fusionnent ensuite. Un vaste programme de construction de logements et de modernisation des installations est alors entrepris de la fin des années 1940 jusqu'à la fin des années 1950. L'extraction est alors regroupée sur des sièges de concentration, autour desquels sont conservées des fosses de service et d'aérage. La bataille du charbon a pour but de relever la France. La récession commence dès le début des années 1960, avec l'adoption du plan Jeanneney. Les fosses les moins rentables sont peu à peu fermées, ou arrêtée à l'extraction et concentrées sur d'autres sièges. De nombreuses grèves éclatent dans le bassin minier, les mineurs comprenant vite qu'ils vont se retrouver au chômage. Petit à petit, les industries et les fosses ferment les unes à la suite des autres. En 1980, il ne reste plus que huit sièges de concentration (accompagnés d'une pléiade de fosses de service et/ou d'aérage) : le 19 de Lens, le 3 de Courrières, le 10 d'Oignies, le 9 de l'Escarpelle, Barrois, Arenberg, Sabatier et Ledoux. Le Centre historique minier de Lewarde est ouvert au public en 1984. En 1990, ils ne subsiste plus que le 9 de l'Escarpelle et le 10 d'Oignies. Ces deux sièges ferment à la fin de l'année. La dernière gaillette est remontée dans ce second siège à la fosse de service no 9 - 9 bis le 21 décembre 1990. À peu d'exceptions près, les installations de surface sont systématiquement détruites, ainsi que de nombreuses cités. Un grand nombre de terrils a déjà été exploité depuis 1969.

Le bassin minier s'étend alors sur 1 200 km2, soit 9,5 % de la superficie de la région, et accueille à la fin des années 1980 un million deux-cent mille habitants, soit 31 % de la population régionale. Cent-mille kilomètres de galeries et huit-cent-quatre-vingt-cinq puits environ ont été entrepris en trois cent ans d'histoire. Si les années 1990 sont marquées par une volonté d'effacer toutes les traces du passé, les années 2000 sont quant à elles marquées par une prise de conscience sur l'intérêt du patrimoine bâti et naturel. Depuis 2003, Bassin Minier Uni, la Mission Bassin Minier et La Chaîne des Terrils préparent un dossier en vue de classer le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais au patrimoine mondial de l'Unesco. Ce dossier sera examiné du 24 juin au 6 juillet 2012 à Saint-Pétersbourg (en Russie). En ce sens, de nombreux vestiges avaient été classés ou inscrits aux monuments historiques en 2009 et 2010. Le samedi 30 juin 2012, 353 éléments répartis sur 109 sites sont classés au patrimoine mondial de l'Unesco.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais — Wikipédia (wikipedia.org) | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Rubrique | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : 2023 | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||