Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Blogs et sites préférés

· 33domy

· agrinature

· amelineooo

· antonieta

· awranna

· belovedseemore

· blogdeminifeemagique

· bomyphoto

· candaulistes

· casecorse

· chantouvivelavie

· coquelicot69

· csm-bzh

· denissalesse

· eleveducobu

· ensemble19syndicat

· erixbd

· fandeloup

· hallydaypassion

· jmpays2

· lachaumetteenmusiques

· marianneprovost

· marssfarm

· maryvonne35

· musicandmusic

· mymusicstore

· nosybe-madagascar

· nounoulolo88

· parcours-singuliers

· photocosmos

· rene62

· reve-of-manga

· rockprogandderivative

· sandymandy

· scramasaxe

· tiger1

· urbex-tousthemes2019

· vinyles-33-45

· vivien12

· vosges

· wallpapersexyporn

· wissblog

· yepcatspassion

· zavarof

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : Royaume-Uni

Rien que pour vos yeux

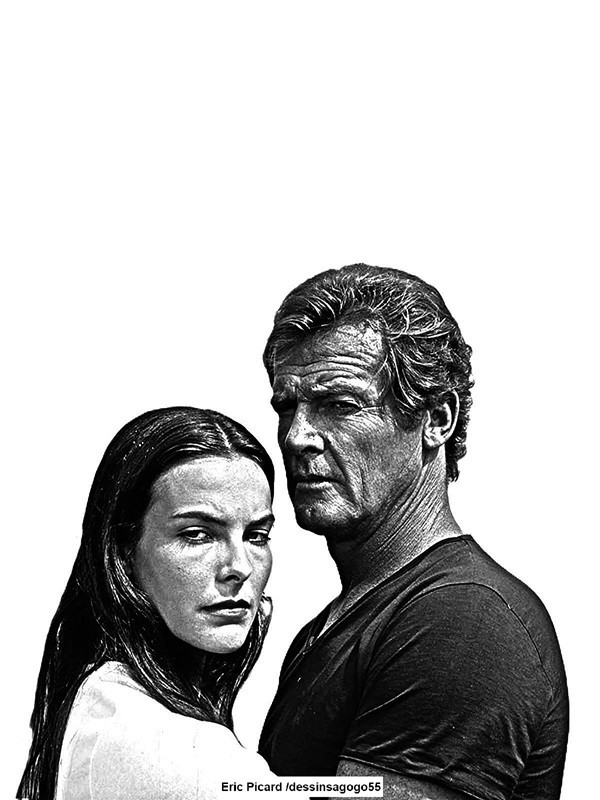

Rien que pour vos yeux (For Your Eyes Only) est un film britannique réalisé par John Glen, sorti en 1981, de la série des James Bond incarné par Roger Moore.

L'une des voitures que Bond conduit pendant le film, une Citroën 2CV

Un bateau espion du Royaume-Uni sombre dans les eaux albanaises après avoir heurté une mine, engloutissant avec lui l'ATAC, système top secret de lancement de missiles. Les services secrets britanniques déclenchent une opération sous-marine discrète pour récupérer l'appareil.

L'opération est conduite par un couple d'archéologues marins, Timothy et Iona Havelock. Mais le tueur cubain Hector Gonzalès interrompt brutalement les recherches en assassinant le couple sous les yeux de sa fille Mélina. James Bond entre alors en scène et s'en va enquêter, secondé de la séduisante et vengeresse Mélina, sur les liens de Gonzalès avec le système ATAC. Cela va les mener à Cortina d'Ampezzo et en Grèce.

Fiche technique

Titre : Rien que pour vos yeux

Titre original : For Your Eyes Only

Réalisation : John Glen

Scénario : Christopher Wood et Richard Maibaum

Production : Albert R. Broccoli

Musique : Bill Conti, chanson du générique interprétée par Sheena Easton

Photographie : Alan Hume

Décors : Peter Lamont

Coordination des cascades : Rémy Julienne

Société de distribution : United Artists

Pays d'origine : Royaume-Uni

Langue : anglais

Format : Couleurs

Budget : 28 000 000 USD (estimation)

Genre : Action, espionnage

Durée : 121 minutes

Date de sortie : 24 juin 1981 (G.-B.)

Distribution

Roger Moore (VF : Claude Bertrand) : James Bond

Carole Bouquet (VF : Carole Bouquet) : Melina Havelock

Julian Glover (VF : François Chaumette) : Aris Kristatos

Topol (VF : Henry Djanik) : Milos Columbo

Lynn-Holly Johnson (VF : Béatrice Bruno) : Bibi Dahl

Walter Gotell (VF : Raoul Delfosse) : Général Gogol

Cassandra Harris (VF : Béatrice Delfe) : Comtesse Lisl Von Schlaf

Desmond Llewelyn (VF : Louis Arbessier) : Q

Lois Maxwell (VF : Paule Emanuele) : Miss Moneypenny

Robert Rietty (VF : Jacques Berthier) : Ernst Stavro Blofeld (voix, non crédité)

Charles Dance : Claus

Michael Gothard : Emile Leopold Locque

Sheena Easton fut la première interprète de la chanson-titre d'un film de Bond à apparaître au générique de début. Elle portait une robe sans bretelles.

Le réalisateur John Glen a son gimmick personnel : dans tous ses films, un oiseau surgit brusquement. Alors que Bond escalade la paroi de la montagne, un pigeon lui fait lâcher prise.

Dans le pré-générique du film, Bond se rend sur la tombe de sa femme, Teresa Bond : c'est une référence à la mort de Tracy dans Au service secret de Sa Majesté. Par la suite, Ernst Stavro Blofeld, non nommé et à visage caché pour des raisons de copyright, kidnappe Bond en hélicoptère mais il se fera tuer par 007, largué dans une cheminée d'usine.

Rien que pour vos yeux est paru sous forme de bande dessinée dans un quotidien britannique, le Daily Express, en 1961. Marvel publia aussi une version BD du film.

Le film fut nommé pour l'Oscar de la meilleure musique de film en 1982.

Carole Bouquet qui interprète Melina Havelock est une actrice française. Elle est la James Bond girl du film. Elle avait auditionné pour le rôle de Holly Goodhead dans Moonraker.

La James Bond Girl Cassandra Harris, qui interprète la comtesse Lisl dans Rien que pour vos yeux, a été l'épouse de Pierce Brosnan.

Julian Glover, qui interprète Aris Kristatos le méchant, avait été envisagé pour jouer Bond dans les années 1960, mais avait été jugé trop jeune.

C'est le premier film de Bond sans Bernard Lee dans le rôle de M. Lee disparut en cours de production. En sa mémoire, le rôle ne fut pas pourvu dans le film. Les textes de M furent partagés entre Q et le chef d'état major Tanner.

Lieux de l'action

Angleterre, Londres

Albanie, Mer Ionienne

Russie, Moscou

Grèce, Corfou, Saint-Cyrille

Espagne, Madrid

Italie, Cortina d'Ampezzo

Le film se déroule à Cortina d'Ampezzo (Italie) et sur l'île de Corfou ainsi que dans le massif des Météores, Grèce.

La séquence du début se situe dans le secteur de la Tamise à Londres. Presque toutes les autres scènes ont été tournées en Grèce, sur le continent et surtout sur l'île de Corfou. Les séquences situées sur le navire de recherches, quant à elles, ont été filmées dans la baie de Kalami, à l'Est de Corfou.

La scène du casino a été tournée à l'Achilleion.

L'équipe a filmé les scènes de ski et de patinage en utilisant le tremplin, la patinoire et la piste de bobsleigh des jeux olympiques d'hiver de 1956, organisés à Cortina d'Ampezzo, dans les Dolomites (nord de l'Italie).

Voitures

C'est le dernier film de la saga où l'on voit Bond conduire une Lotus.

L'apparition improbable de la 2CV est à l'origine de l'édition d'une version spéciale appelée 2CV 007

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Avro 698 Vulcan B.2

L'Avro 698 Vulcan B.2 est un bombardier stratégique qui a été utilisé par la Royal Air Force de 1953 à 1984.

Avec le Handley Page Victor et le Vickers Valiant, il faisait partie du trio des V bombers dont le Royaume-Uni lança le développement en 1947 pour le Royal Air Force Bomber Command.

Conception

En janvier 1947, le ministère de l'Air du Royaume-Uni lança un appel d'offres pour un bombardier capable d'emporter une bombe de 4 500 kg à 1 500 km de sa base, d'atteindre une vitesse de 925 km/h et à une altitude de 15 240 m. Le constructeur Avro proposa un avion développé en interne Type 698, qui se présentait sous la forme d'une aile volante, avec les réacteurs superposés dans l'emplanture des ailes.

Ayant obtenu un contrat de développement, Avro commença par construire un démonstrateur monoréacteur à l'échelle 1/3, désigné Avro 707. Celui-ci fit son premier vol le 4 septembre 1949 mais s'écrasa moins d'un mois plus tard à cause d'un problème d'aérofreins. Un nouvel exemplaire fut alors assemblé, désigné Avro 707B incluant quelques modifications dont l’adjonction d'un siège éjectable. Il fit son premier vol un an après le premier appareil démonstrateur, à savoir le 6 septembre 1950. Ces deux démonstrateurs furent suivis par d'autres, destinés à explorer le domaine de vol à des vitesses plus élevées.

Pendant ce temps, les travaux sur le Type 698 avançaient en parallèle. Le design avait été largement modifié puisque l'avion ressemblait moins à une aile volante, ayant un véritable fuselage et une dérive, tandis que les réacteurs étaient placés côte à côte et non plus superposés. Le premier prototype fit son vol inaugural le 30 août 1952, propulsé par quatre moteurs Rolls-Royce Avon RA.3 car les moteurs définitifs n'étaient pas prêts. Un second prototype décolla le 6 septembre 1953 mais avec des réacteurs Olympus 100.

Le premier Vulcan B.1 de série décolla le 4 février 1955 et l'avion fut mis en service début 1957. Initialement livrés avec des réacteurs Olympus 101, les B.1 reçurent progressivement des Olympus 102 puis des 104, ceux-ci fournissant 18 % de puissance supplémentaires par rapport aux Olympus 101 d'origine. La forme de l'aile fut modifiée dès le sixième exemplaire de série : au lieu d'un bord d'attaque à flèche constante de 52°, l'angle de la flèche était réduit à 42° sur le tiers du milieu. Les cinq premiers avions furent modifiés pour recevoir eux aussi cette nouvelle aile. Entre 1959 et 1963, 28 Vulcan B.1 reçurent de nouveaux systèmes de défense électroniques (brouilleurs, détecteurs d'alerte radar, etc.).

Une version B.2 fut développée à partir de 1955. Elle disposait de réacteurs Olympus encore plus performants, d'abord des Olympus 201 (30 % plus puissants) sur la première moitié de la série, puis des Olympus 301 (70 % plus puissants) sur les exemplaires suivants. L'envergure était augmentée de plus de 3 mètres ce qui, avec la puissance moteur supplémentaire, permettait d'atteindre des altitudes plus élevées. D'autres modifications furent effectuées, parmi lesquelles l'ajout d'un pilote automatique, la possibilité d'emporter le missile nucléaire Blue Steel et l'adjonction d'une perche de ravitaillement en vol. Les livraisons commencèrent en 1961.

En 1964, il devint évident que les missions de bombardement stratégique à haute altitude étaient devenues trop dangereuses. Les Vulcan B.2 furent alors modifiés pour la pénétration à basse altitude, recevant de nouveaux systèmes de défense électroniques et un nouveau système de navigation optimisé pour le suivi de terrain. Quelques avions furent transformés pour la reconnaissance maritime.

À la fin des années 1970, les Vulcan commençaient à montrer des signes de fatigue, et leur retrait fut programmé pour juillet 1982. Cependant, comme la Royal Air Force manquait cruellement d'avions ravitailleurs, six exemplaires furent équipés d'un système de ravitaillement à l'arrière, tandis que leur soute à bombes recevait trois réservoirs de carburant. Ces Vulcan K.2 restèrent en service jusqu'en 1984.

En 2011, il ne reste qu'un seul Vulcan encore en état de voler, le XH558 (The Spirit of Great Britain) appartenant à l'association Vulcan to the Sky Trust. Il a été remis en état de vol en 20071 et a effectué son premier vol depuis sa restauration lors de l'édition 2008 du Salon aéronautique de Farnborough. Après huit saisons, il effectue son dernier vol le 2 octobre 2015. Depuis, l'avion effectue quelques déplacements au sol au bénéfice de l'association, mais n'est plus autorisé à effectuer de décollage.

Engagements

Des Vulcan furent déployés à plusieurs reprises en Asie du Sud-Est entre 1962 et 1966, pendant la confrontation indonésio-malaisienne. Ils ne participèrent à aucun combat, leur présence étant purement dissuasive.

En 1982, pendant la guerre des Malouines, les Vulcan effectuèrent plusieurs missions de bombardement depuis l'île de l'Ascension, dans le cadre de l'opération Black Buck :

bombardement de la piste de Port Stanley (un raid le 30 avril, un autre le 3 mai) ;

missions d'attaque anti-radar (un raid le 30 mai sans tir, un autre le 6 juin avec un missile tiré) ;

bombardement des troupes argentines (11 juin).

À chaque mission, les avions parcouraient plus de 12 000 km aller-retour en 16 heures de vol, et devaient être accompagnés d'une dizaine de Handley Page Victor ravitailleurs.

Variantes

B.1 : version de série initiale (45 exemplaires)

B.1A : amélioration des systèmes de défense électroniques (28 B.1 modifiés)

B.2 : réacteurs plus puissants, envergure augmentée (89 exemplaires)

B.2 MRR : version destinée à la reconnaissance maritime (8 B.2 modifiés)

K.2 : version destinée au ravitaillement en vol (6 B.2 modifiés)

Culture populaire

Dans le film Opération Tonnerre de la série des James Bond, sorti en 1965, un Avro Vulcan armé de deux bombes atomiques est détourné par le SPECTRE. Grâce à un gaz mortel, son équipage est éliminé par un agent de l'organisation criminelle, qui effectue ensuite un amerrissage volontaire. Plusieurs scènes du film montrent cet avion en vol, puis caché au fond de la mer sous un filet de camouflage.

Dans le jeu vidéo Grand Theft Auto: Online un avion du nom de Volatol directement inspiré de l'Avro Vulcan et du Miassichtchev M-4 apparaît dans la mise à jour braquage de la fin du monde sortie le 12 décembre 2017 et apparaît dans une mission de préparation et est possible de l'acheter pour un prix de 2 800 000 GTA$. Tout comme l'Avro Vulcan, on peut mettre différents motifs (dont l'un des motifs est extrêmement proche a celui de l'Avro Vulcan XH558, le dernier avion encore en état de voler) et ajouter des bombes (qui sont larguées par le pilote ou le copilote) ainsi que des tourelles (qui peuvent être utilisés par les passagers de l'avion).

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bristol Bloodhound

Le Bristol Bloodhound est un missile sol-air longue portée développé par Bristol Aeroplane Company à partir de 1949 dont la mise en service débuta en 1958.

Historique

Il s'agit du premier missile guidé britannique entré en service.

Il est à l'origine conçu pour la défense des bases aériennes de la Royal Air Force abritant les V bomber. La version Mk I entre en service en 1958, remplacée par la Mk II à partir de 1964. Un total de 783 missiles sont construits.

La RAF les retire en 1991.

Utilisateurs

Australie, Force aérienne royale australienne : Bloodhound Mk I opéré par le No. 30 Squadron RAAF (en) en activité du 11 janvier 1961 au 30 novembre 1968.

Royaume-Uni, Royal Air Force : De 1958 a 1991.

Singapour, Force aérienne de la république de Singapour : Achat du matériel d'un escadron britannique basé sur place en 1968. Le 170e Escadron de la Force aérienne de la république de Singapour met en service le MK II jusqu'en mars 1990.

Suède, Force aérienne suédoise : 96 Mk II et dix missiles d'exercice commandé en 1961, utilisé sous la désignation Robotsystem 68 sur lanceurs mobiles. Retrait entre 1974 et 1978 ; 60 missiles retournent au Royaume-Uni et 30 sont vendus à la Suisse.

Suisse, Forces aériennes suisses : utilisation de Mk II de 1964 à 1999 sous la désignation BL-64. Les huit batteries de missiles sol-air d'active avec huit lanceurs et la batterie d'exercice avec quatre lanceurs étaient installés dans six bases construites entre 1964 et 1968. La mise en place du système Bloodhound a coûté 380 millions de francs suisses valeur 1964 . 204 missiles guidés ont été commandés au fabricant en 1979, 30 achetés à la Suède

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

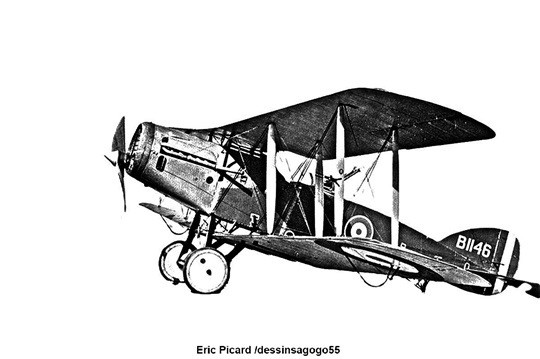

Bristol F.2

Le Bristol F.2 est un avion de chasse et de reconnaissance britannique de la Première guerre mondiale

Généralement considéré comme l’un des meilleurs chasseurs biplaces de la Grande Guerre, le Bristol « Fighter » réunissait les qualités d’un biplace et celles d’un monoplace, le résultat consistant en une machine exceptionnellement robuste et aux remarquables caractéristiques de vol, tout en possédant une vitesse maximale raisonnable (198 km/h à 1 500 mètres).

R.2

Au départ, en mars 1916, l’appareil avait été conçu par Frank S. Barnell, de la British & Colonial Aeroplane Company, comme avion de « reconnaissance armée » sous le sigle R.2. Il était destiné à remplacer le biplace RE.8 de reconnaissance avec des performances équivalentes à cette machine mais non ses défauts. Les deux prototypes, désignés R.2A et R.2B, possédaient respectivement un moteur Beardmore de 120 ch et Hispano-Suiza de 150 ch.

F.2 A

Dès l’apparition du nouveau Rolls-Royce Falcon I de 190 ch à 12 cylindres en V refroidi par liquide, Barnwell se rendit compte que ce moteur aurait été l’idéal pour un avion de chasse. Abandonnant le projet d’avion de reconnaissance, il le transforma en chasseur sous la nouvelle désignation de F.2A (le F signifiant Fighter, « chasseur ») dont le prototype vola le 9 septembre 1916. La 48e escadrille du Royal Flying Corps. commença à être équipée du F.2A en décembre 1916 et en février-mars 1917 devint opérationnelle en France.

Le F.2A ne convainquit pas immédiatement les pilotes de chasse britanniques, qui devaient s’habituer à une machine assez lourde et à la présence d’un mitrailleur. Au cours de sa première mission opérationnelle, le 5 avril 1917, aux alentours de Douai, une patrouille de six F.2A se vit attaquée par six Albatros D.III du Jagdstaffel 11 de Manfred von Richthofen, le légendaire « baron rouge ». Au terme d’un combat bref mais violent, seuls deux des avions britanniques parvinrent à regagner leur base. On s’aperçut que cette lourde défaite n’était pas imputable à la conception de l’avion, mais à son emploi : les pilotes le manœuvraient comme un biplace traditionnel, c’est-à-dire en fonction de la mitrailleuse arrière Lewis servie par l’observateur, en ignorant l’avantage que présentait la mitrailleuse fixe Vickers de 7,7 mm synchronisée pour tirer à travers le disque de l’hélice. Après cette découverte, les tactiques de combat s’adaptèrent et, désormais utilisé comme un chasseur monoplace, le Bristol Fighter obtint de bons résultats dans les affrontements aériens. Il a souvent surpris ses adversaires par son « aiguillon » arrière constitué d’une ou de deux mitrailleuses. La disposition dos à dos du pilote et du tireur leur conférait un haut degré d’efficacité, le F.2A ne refusant jamais le combat.

F.2 B

Le Bristol F.2A fut suivi par une variante améliorée, le F.2B, avec des modifications de structure aux ailes et un fuselage transformé, qui donnait un meilleur champ visuel au pilote. La mitrailleuse unique de l’observateur avait laissé place à un affût double. Le F.2B possédait aussi un moteur plus puissant : si les 150 premiers exemplaires avaient conservé le Rolls-Royce Falcon I de 190 ch, les 50 suivants reçurent le Falcon II de 220 ch et tous les suivants le Falcon III de 275 ch qui se révéla le modèle le plus fiable monté sur cet avion, un moteur considéré comme « superbe » par les techniciens de l’époque. À cause de difficultés de fourniture de ce moteur, plusieurs centaines de F.2B reçurent un moteur de remplacement, un Sunbeam Arab de 200 ch. Ils furent employés avant tout comme avions de reconnaissance, à cause de leurs performances dans l’ensemble inférieures.

Entré en service à l’été 1917, le F2B fut la principale version de série, fabriqué à 3 101 exemplaires jusqu’à la fin de l’année 1918. Au moment de l’armistice, près de 1 600 appareils se trouvaient dans les unités. La production s’est poursuivie jusqu’en 1926 et s’est élevée à 4 470 exemplaires au total. L’avion resta en service dans la RAF jusqu’en 1932.

Emploi après-guerre

Le Bristol F.2B fut utilisé durant les années 1920 par la Royal Air Force outre-mer, dans les missions d'Air Control contre les rébellions indigènes dans l'Empire, notamment à la frontière nord-ouest des Indes (actuel Pakistan). Ce fut d'ailleurs le seul chasseur britannique engagé dans ces opérations, en majorité menées par des bombardiers légers comme le Airco DH.9. S’il était bien adapté pour le mitraillage au sol (straffing), ses performances comme bombardier étaient inférieures à celles du DH.9A. Sa charge offensive était réduite (109 kg, généralement sous la forme de 12 bombes de 9,1 kg) et surtout il manquait de précision :

« L’état-major de la RAF faisait remarquer que les opérations aériennes à la frontière nord-ouest en novembre 1928 prouvaient que la RAF pouvait distinguer spécifiquement les maisons des chefs tribaux pour les détruire sans endommager le reste du village – ce qui était vrai dans certains cas. Des pilotes et des avions soigneusement sélectionnés pouvaient en fait toucher une cible avec une certaine précision à basse altitude. Pour la plupart, cependant, cette affirmation était franchement grotesque. D’habitude, la précision du bombardement de la RAF dans l’entre-deux-guerres était d’une médiocrité consternante. Des 182 bombes larguées sur des indigènes à la frontière nord-ouest en novembre 1928, 102 ont complètement manqué les villages visés. Parce que les chasseurs Bristol qui équipaient de nombreuses unités menant l’Air Control n’avaient pas de viseurs de bombardement, seules les attaques à très basse altitude se rapprochaient de la cible. Dans la campagne sur la frontière de mars 1932, seulement la moitié des bombes tomba dans les villages attaqués. »

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bristol Aeroplane Company

La Bristol Aeroplane Company est une manufacture anglaise d'aéronautique et de moteurs fondée en 1910 par Sir George White. Elle s’est également distinguée dans les années 1950 en compétition automobile et notamment en Formule 1.

Histoire

Fondée en 1910 sous le nom de British and Colonial Aircraft Company par Sir George White, la Bristol Aeroplane Company se développe rapidement lors de la Première guerre mondiale notamment avec la construction du biplan de combat Bristol F.2.

Lors de la Seconde guerre mondiale, Bristol réalise un avion de combat britannique, chasseur nocturne, chasseur-bombardier, torpilleur, avion d'attaque au sol, le Beaufighter, équipé du moteur en étoile Bristol Hercules XI à 14 cylindres de 1 400 ch, et un bimoteur, le Bristol Blenheim, équipé de moteurs Bristol Mercury 9-cylindres en étoile de 840 ch, qui fut utilisé notamment par les Forces aériennes françaises libres.

En 1944, une division hélicoptères est créée, elle produira le Bristol Type 171 Sycamore à partir de 1947 et le Bristol Belvedere dans les années 1950 et 1960.

En 1945, Bristol Cars, division automobile de la firme, est créée. Bristol permettra notamment au pilote automobile britannique Mike Hawthorn de décrocher la troisième place du Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 1952 à Silverstone en motorisant sa Cooper T20.

À partir de 1949, Bristol développe un des premiers missile sol-air, le Bristol Bloodhound, dont la mise en service débute en 1958.

En 1956, ses opérations principales sont divisées en deux sociétés distinctes, Bristol Aircraft (avions) et Bristol Aero Engines (moteurs aviation). En 1959, Bristol Aircraft fusionne avec plusieurs compagnies d'aviation britanniques pour fonder British Aircraft Corporation (BAC), Bristol Aero Engines fusionne de son côté avec Armstrong Siddeley pour créer Bristol Siddeley, une firme qui sera rachetée en 1966 par Rolls-Royce Limited.

Bristol motoriste de Formule 1

Le moteur Bristol BS1 est développé à partir du BMW motorisant les 328 de 1937, lequel s’est illustré en remportant les Mille Miglia en 1940 et sa catégorie aux 24 Heures du Mans 1939. Bristol, en récompense de ses efforts industriels pendant la Seconde guerre mondiale, a obtenu la licence d’exploitation du moteur allemand en 1946 à titre de compensation pour services rendus à l’effort de guerre.

Ce moteur 6-cylindres en ligne de 1 971 cm3 sera engagé en Formule 1 de 1952 à 1955. Le BS2 de 2 200 cm3 sera lui engagé en 1956 et 1957.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

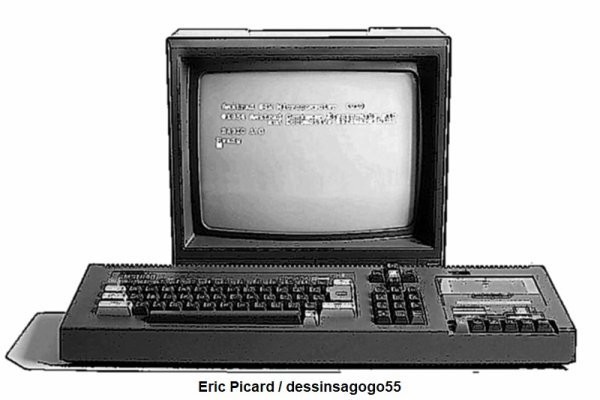

Amstrad CPC

Historique

En 1985 sortent successivement l'Amstrad CPC 664 où le lecteur de cassette est remplacé par un lecteur de disquette, puis l'Amstrad CPC 6128, où la mémoire vive est portée à 128 ko. Les ordinateurs familiaux à disquette étaient également fournis avec des disquettes contenant le système d'exploitation CP/M, encore concurrent de MSDos, qui permettait d'utiliser un certain nombre de logiciels professionnels comme Multiplan, DBase ou Turbo Pascal.

Gamme et spécifications

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amstrad_CPC | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Biographie | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

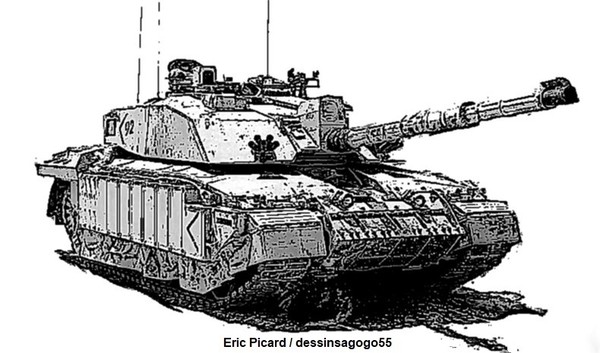

FV4034 Challenger 2

Le FV4034 Challenger 2 est un char de combat britannique construit par Vickers Defence Systems (maintenant BAE Systems) et qui est en service depuis 1998 dans les armées du Royaume-Uni et d'Oman.

Le Challenger 2 est une refonte quasi totale du Challenger 1, il n'inclut pas moins de 150 modifications comprenant une nouvelle tourelle, un blindage amélioré, un nouveau canon ou encore une climatisation. Seulement 5 % de ses pièces automobiles seraient interchangeables avec son prédécesseur, le reste ayant été repensé.

Dans l'armée du Royaume-Uni, le Challenger 2 a complètement remplacé son prédécesseur, qui avait été introduit en 1983. En 1998, le prix unitaire du Challenger 2 était de 2,2 millions de livres sterling.

Historique

Le Challenger 2 est le premier char britannique à avoir été conçu et produit exclusivement par un seul maître d'œuvre depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a été conçu par Vickers Defence Systems et fabriqué aux usines de Barnbow Leeds et Newcastle Scottswood. Le développement du successeur du Challenger 1 commence en novembre 1986 et le concept est présenté en mars 1987 au ministère de la Défense. À partir de décembre 1988, un contrat de 90 millions de livres sterling a été attribué pour entreprendre une phase de démonstration du prototype devant les représentants du ministère de la Défense qui allait se clôturer en septembre 1990.

La British Army a passé une première commande de 127 Challenger en 1991 et une deuxième de 259 unités en 1994 destiné aux unités du Royal Armoured Corps. En 1993, l'armée d'Oman commande 18 Challenger 2 et une deuxième commande de 20 unités est signée en novembre 1997. Le Challenger 2 est entré en service dans l'armée britannique en juin 1998 et le dernier des 407 chars commandés a été livré en avril 2002. Les livraisons de Challenger 2 pour l'Oman furent terminées en 2001.

Après avoir servi dans des missions de maintien de la paix au Kosovo, les blindés britanniques ont connu leur véritable baptême du feu durant la guerre d'Irak où environ 120 Challenger 2 ont été engagés dans l'opération liberté irakienne ; Ils ont surclassé aisément les équipements de l'armée irakienne qui leur ont été opposés et seuls deux furent mis hors de combat, tous deux par tir ami. Le Challenger 2 est considéré comme un des chars les mieux protégés au monde. En 2003, au sud de Bassorah en Irak, un Challenger 2 s'est embourbé dans un fossé lors d'une embuscade durant la bataille de Bassorah, il aurait encaissé plus de 14 RPG-7 en plus d'un missile antichar à double ogive Milan avant de retourner à sa base pour être réparé et à nouveau opérationnel six heures après l'embuscade

Le 27 mars 2003, 14 Challenger 2 du Royal Scots Dragoon Guards ont détruit 14 chars T-55 et d'autres véhicules qui se portaient à la rencontre d'unités des Royal Marines

Sur les 407 reçus, 306 étaient en ligne au 1er janvier 2008, 254 au 1er janvier 2015

En 2012, 227 sont effectivement en service actif, le reste est stocké

En 2016, seuls trois régiments blindés du Royal Armoured Corps doté de 56 chars l'utilisent. La transformation d'un de ces derniers annoncé fin 2016 fera passer le nombre de chars en service à 170, 112 en ligne dans deux régiments, le reste utilisé pour l’entrainement. Les chars encore en service devraient être modernisés pour être utilisés jusqu'en 2035

En mars 2021, il est prévu que 148 exemplaires passent au standard Challenger 3

Armement

L'armement principal comprend un canon rayé L30A1 de 120 mm fabriqué par la Royal Ordnance (en) (renommée depuis 2004 BAE Systems Land Systems).

Le tube du L30 a une longueur de 55 calibres, sa pression maximale admissible en chambre est de 6 180 bar et sa durée de vie de 500 coups. Le canon est chargé manuellement et utilise des munitions non encartouchées en deux fardeaux : le projectile et la charge propulsive. Comme sur un canon d'artillerie, la mise à feu se fait via une étoupille, la culasse abrite un chargeur d'une quinzaine d'étoupilles.

La dotation en munition comprend 52 obus, les obus sont disposés dans des râteliers à l'arrière de la tourelle, sur ses parois, sur le plancher du panier ainsi que dans la caisse. Les charges propulsives sont réparties dans 8 caissons blindés (le système de stockage dit "humide" ayant été abandonné depuis le FV4030/4 Challenger 1 Mk. III), quatre d'entre eux sont placés de part et d'autre du siège du conducteur, trois autres sont regroupés entre le panier de la tourelle et la cloison pare-feu séparant le compartiment de combat du compartiment moteur, le dernier est situé devant le chargeur, à gauche de la culasse du canon.

La dotation typique en munitions comprend 29 obus-flèche L27A1 CHARM3, 18 obus à tête d'écrasement L31A7 HESH et 3 obus L34 WP fumigènes au phosphore blanc .

Protection

Le blindage composite reprend une version améliorée du blindage Chobham connue sous le nom de Dorchester, cette nouvelle version inclut de nouveaux matériaux composites. Le blindage composite Dorchester protège le glacis, la face avant et une partie des flancs de la tourelle du char. Le type d'acier utilisé pour la construction du char est un acier au creuset originaire de Sheffield, cet acier présenterait un plus faible taux d'impureté que celui utilisé dans le blindage homogène laminé.

Les chars qui furent envoyés au Kosovo et en Irak ont reçu un blindage réactif ROMOR-A protégeant l'avant de la caisse tandis que les flancs de la caisse se voyaient protégés par des pré-blindages latéraux composites ROMOR-C, ces deux éléments de surblindage sont fabriqués par Royal Ordnance.

Après l'opération Telic, les Challenger 2 voient leur niveau de protection encore augmenter grâce au kit de combat urbain Street Fighter, les tuiles de blindage réactif protégeant le glacis du char sont remplacées par un unique bloc de blindage composite tandis que des modules de blindage composite viennent se fixer sur les flancs de la tourelle. Une cage anti-RPG recouvre la nuque de la tourelle et le compartiment moteur.

Dans le cadre du programme CLIP (Challenger Lethality Improvement Programme), un blindage réactif fabriqué par Rafael Advanced Defense Systems vient remplacer les modules de blindage composite Dorchester précédemment installé, faisant passer le poids de l'engin à 74,95 tonnes.

De chaque côté du canon se trouvent cinq lance-pot fumigène L8 et il est aussi possible de vaporiser du diesel dans le pot d'échappement pour créer un écran de fumée comme sur les chars soviétiques.

Motorisation

Le FV4034 Challenger 2 est propulsé par un moteur diesel turbocompressé Perkins CV12 TCA V-12, No. 3 Mark 6A à douze cylindre, il s'agit d'une version modifiée du Roll-Royce Condor CV12 TCA 1200, No 3, Mk 4A équipant son prédécesseur, le FV4030/4 Challenger 1, il incorpore notamment un système de réglage électronique du moteur conçu par la firme Dowty. Le moteur développe une puissance de 1 200 ch à 2 300 tr/min pour une cylindrée de 26,11 litres. Le couple maximal de 4126 N m est atteint au régime de 1 700 tr/min. Le poids à sec du moteur, sans la poutre de refroidissement est de 2 203 kg

Le moteur est accouplé à une boîte de mécanisme David Brown TN54 comprenant une boîte de vitesses automatique à huit rapports (6 rapports avant et 2 rapports arrière) ainsi qu'une direction hydrostatique à double différentiel produite par Commercial Hydraulics. Le poids de la boîte de mécanisme est de 2 390 kg

Un groupe auxiliaire de puissance Plessey fourni de l'électricité lorsque le moteur du char est à l'arrêt. Il est installé à l'avant-gauche du compartiment moteur.

Les réservoirs ont une contenance de 1 592 litres de carburant lui permettant de parcourir 450 km sur route ou 250 km en tout-terrain et peut recevoir deux réservoirs largable de 175 litres chacun, augmentant ainsi l'autonomie en tout-terrain de 70 km.

Versions

Challenger 2E :

Initialement appelé Desert Challenger 2 car incorporant des améliorations issues des leçons tirées de l'opération Desert Storm. La principale différence entre le modèle original et la version destinée au marché d'exportation se situe au niveau de la motorisation, le moteur Diesel Perkins CV-12 de 1 200 ch laissant place au plus puissant moteur allemand MTU MT 883 développant 1 500 ch. À contrario du précédent, il est monté transversalement dans le compartiment moteur, ce qui permet de libérer un espace de près d'un mètre de longueur permettant à la capacité en carburant de passer à 1 962 litres. Une fois accouplé à la boîte de mécanisme HSWL 295TM, il prend la désignation d' EuroPowerPack. Le viseur panoramique du chef de char MVS-580 est cette fois équipé d'une caméra thermique IRIS. Le Challenger 2E incorpore aussi un système de gestion et de partage d'information en temps réel dérivé du logiciel FBCB2 précédemment utilisé sur le modèle A2 du M1 Abrams, il est connecté à un système de navigation par satellite de conception britannique. Ces deux systèmes sont commandés depuis le poste du chef de char via un écran tactile multifonction. Éventuellement le Challenger 2E peut recevoir un armement télé-opéré comprenant une mitrailleuse lourde Browning M2 montée sur un pivot situé devant l'écoutille du chargeur, l'arme étant pointée à l'aide du viseur panoramique MVS-580 du chef de char par servocommande. Cette version n'est jamais entrée en service, BAE a annoncé en 2005 que le développement et la commercialisation des exportations du 2E ont cessé.

Challenger 2 Omanais :

Les 38 Challenger 2 livrés à l'armée omanaise ont été modifiés pour évoluer avec des températures de fonctionnement allant jusqu'à 52 °C. Afin de délivrer la puissance requise malgré la chaleur, le sable et la poussière, les systèmes de refroidissement et de ventilation ont été entièrement révisés ; les radiateurs et les ventilateurs sont agrandis tandis que l'arrière de la caisse a été trouée d'ouvertures en forme de persiennes à la suite de l'installation d'un ventilateur supplémentaire. Le Challenger 2 omanais a aussi la particularité d'utiliser les chenilles à lien unique utilisées précédemment sur le Challenger 1, ces chenilles étant plus adaptées au sable que celle à double liens utilisées sur tous les chars de troisième génération dans les rangs de l'OTAN. La radio est de conception américaine, le char intègre aussi un système de navigation GPS, une puissante climatisation est installée dans le châssis. La mitrailleuse L37A1 de 7,62 mm montée devant le carter d'épiscope du chef de char est remplacée par une mitrailleuse lourde M2 de 12,7 mm.

Trojan Armoured Vehicle Royal Engineers : engin de génie de combat.

Titan Armoured Vehicle Launcher Bridge : utilisé pour installer des ponts.

Pays utilisateurs

Royaume-Uni - British Army

Royal Armoured Corps, en 2016 :

Royal Tank Regiment

Queen's Royal Hussars (en)

King's Royal Hussars, va échanger ses 56 chars contre des véhicules de combat d'infanterie de type General Dynamics Ajax (en)

Oman - Armée royale d'Oman

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

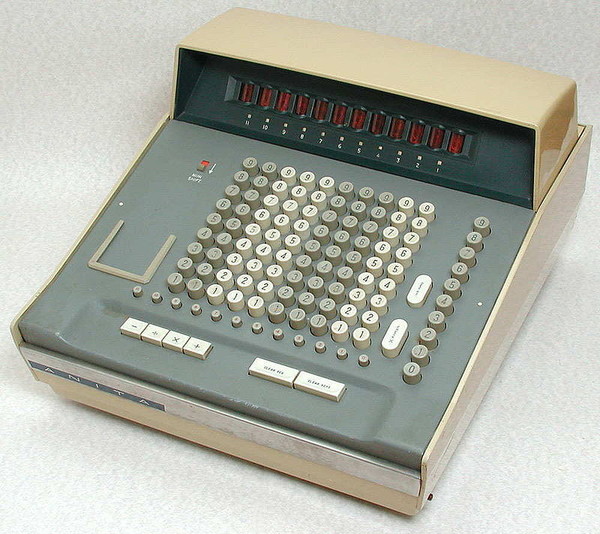

ANITA (calculatrice)

Les calculatrices ANITA Mark VII et ANITA Mark VIII sont les calculatrices de bureau entièrement électroniques dont la commercialisation est la plus ancienne. Elles furent commercialisées pour la première fois fin 1961.

Conçues par la société Bell Punch (en), elles étaient vendues par sa filiale Sumlock Comptometer. Elles utilisaient des tubes à vide pour les calculs et des tubes Nixie pour l'affichage.

https://fr.wikipedia.org/wiki/ANITA_(calculatrice)

Allô

Le mot allô ou allo est une interjection servant à commencer une conversation téléphonique au début d'un appel.

Dans un tout autre contexte, les personnels de restauration et de service en salle en particulier disent allô ou allo avant d'annoncer la commande au comptoir ou en cuisine

Les dictionnaires français, à la fois le dictionnaire Larousse et le dictionnaire Robert font remonter l'origine de ce mot à la déformation du mot d'origine anglo-américaine utilisé pour la mise en relation entre personnes : hallo venu de halloo, salutation prononcée au début des conversations dans le pays d'origine du téléphone. Ce hallo perdit ensuite son « h » pour devenir allô ou allo, la francisation de ce mot en « allô » datant de 1890

L'origine du mot « halloo » anglais est incertaine. Plusieurs explications en ont été données.

Il remonterait à très loin, aux bergers normands installés en Angleterre après l'invasion de Guillaume le Conquérant au XIe siècle, bergers qui s'appelaient ou rassemblaient leurs troupeaux par des halloo (l'anglo-normand halloer signifiait « poursuivre en criant »).

« Allô » pourrait venir de Hallow, qui est également une salutation que les marins britanniques se lançaient d'un navire à l'autre

Selon d'autres sources, le mot « Allô ! » viendrait de l'expression hongroise hallom, qui signifierait « Je vous entends », employée par Tivadar Puskás, pionnier du téléphone et inventeur du central téléphonique, lors de l'entrée en service de la première ligne téléphonique, en avril 1877. Il était ainsi possible de dire: «Hallod?» (Tu m’entends?), «Hallom!» (Je t’entends!) et «Halló...» (J’écoute...)

https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%B4

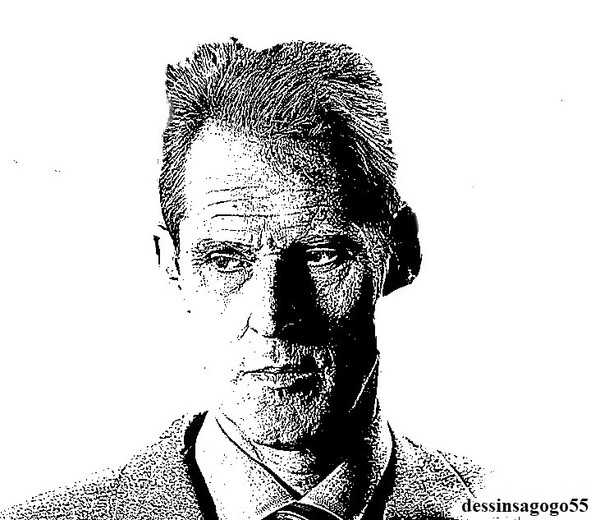

Ben Cross meurt à 72 ans, emporté par «les chariots de feu»

L'acteur britannique Ben Cross meurt à 72 ans, emporté par «les chariots de feu»

DISPARITION

Le comédien est mort mardi à Vienne. Il était célèbre pour son rôle d'athlète juif dans le film oscarisé Les Chariots de feu de Hugh Hudson, sorti en 1981.

Son interprétation du coureur juif Harold Abrahams dans les Chariots de feu (titre inspiré d'un célèbre poème de William Blake) aura marqué des générations de cinéphiles. L'acteur anglais Ben Cross, s'est éteint «soudainement des suites d'une courte maladie», mardi, à l'âge de 72 ans, a annoncé à l'AFP son agent à Los Angeles.

Né à Londres dans une famille catholique de la classe ouvrière, Ben Cross entre à 22 ans dans la Royal Academy of Dramatic Art, l'une des plus prestigieuses écoles de théâtre du Royaume-Uni. Il fait ses premiers pas au cinéma en 1977 dans le film de guerre Un Pont trop loin, aux côtés de Sean Connery et Michael Caine.

Remarqué pour son rôle d'avocat dans la comédie musicale Chicago, il a été choisi pour interpréter en 1981 dans Les Chariots de feu un athlète juif anglais, Harold Abrahams, en proie à l'antisémitisme dans sa quête de l'or olympique en 1924. Ben Cross s'est préparé pendant des mois pour ce rôle physique. Resté dans les mémoires pour sa célèbre chanson de Vangelis, le film, basé sur une histoire vraie a été couronné de quatre Oscars, dont celui du meilleur film. Si Ben Cross n'a pas lui-même été nommé, le long-métrage lui offre une reconnaissance internationale.

En 1995, on le retrouve dans la peau du félon Méléagant dans Lancelot, le premier chevalier, pour lequel il partage l'affiche avec Sean Connery, Richard Gere et Julia Ormond. En 2004, il apparaît dans le thriller psychologique L'Exorciste, au commencement.

Mais il reste surtout connu par les fans de science-fiction comme celui qui a endossé le rôle du père de Monsieur Spock, Sarek, dans le Star Trek de 2009, réalisé par J.J. Abrams. Outre ses apparitions cinématographiques, Ben Cross était un homme de théâtre, très actif sur les planches britanniques.

Il était père de deux enfants, Theo et Lauren, laquelle a écrit sur Facebook avoir «le cœur complètement brisé» par sa disparition. «Il était malade depuis un certain temps, mais cela s'est soudainement aggravé la semaine passée», a-t-elle ajouté. Sur Twitter, plusieurs personnalités ont tenu à lui rendre hommage. L'acteur Antony Starr qui jouait avec lui dans la série télévisée Banshee, se déclare «heureux d'avoir rencontré un ami» en sa personne. Marina Sirtis (série Star Trek) décrit elle aussi avoir «perdu un ami».

Lorsqu'il est décédé mardi 18 août, Ben Cross venait de terminer le tournage du film d'horreur The devil's light. Le long-métrage sortira en salle en janvier prochain. Et les spectateurs retrouveront une dernière fois l'acteur britannique dans le drame The last letter from your lover dont la sortie est prévue sur Netflix en 2021.