Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Blogs et sites préférés

· 33domy

· agrinature

· amelineooo

· antonieta

· awranna

· belovedseemore

· blogdeminifeemagique

· bomyphoto

· candaulistes

· casecorse

· chantouvivelavie

· coquelicot69

· csm-bzh

· denissalesse

· eleveducobu

· ensemble19syndicat

· erixbd

· fandeloup

· hallydaypassion

· jmpays2

· lachaumetteenmusiques

· marianneprovost

· marssfarm

· maryvonne35

· musicandmusic

· mymusicstore

· nosybe-madagascar

· nounoulolo88

· parcours-singuliers

· photocosmos

· rene62

· reve-of-manga

· rockprogandderivative

· sandymandy

· scramasaxe

· tiger1

· urbex-tousthemes2019

· vinyles-33-45

· vivien12

· vosges

· wallpapersexyporn

· wissblog

· yepcatspassion

· zavarof

Thèmes

air amis amour annonce art article background base belle blogs cadre center

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : Algérie

Hocine Aït Ahmed

Hocine Aït Ahmed (en kabyle: ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴰⵜ ⵃⵎⴻⴷ, en arabe : حسين آيت أحمد), né le 20 août 1926 à Aït Yahia (Ain-El-Hammam), dans l'actuelle wilaya de Tizi Ouzou, en Algérie, et mort le 23 décembre 2015 à Lausanne, en Suisse, est un homme politique algérien.

Dès l'âge de 16 ans, il rejoint le Parti du peuple algérien (PPA), dont il devint rapidement un des dirigeants les plus en vue. Membre fondateur de l'Organisation spéciale, qu'il pensa et dont il prit la direction à la mort de Mohamed Belouizdad. C'est à ce titre qu'il présente au Comité Central du parti réuni à Zeddine le rapport du même nom, où il démontra l'inéluctabilité de la lutte armée et définit les meilleurs moyens pour la réussite de celle-ci. Exilé au Caire, il fait partie des 9 dirigeants du Front de libération nationale historique dont il sera le fer de lance de la diplomatie durant toutes les années de lutte pour l'indépendance. Hocine Aït Ahmed démissionne du gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) et de tous les organes du nouveau pouvoir au lendemain de l'indépendance lors de la crise dite de l'été 1962, mais garde son mandat de député à l'Assemblée constituante où il mène un travail acharné pour le pluralisme et la démocratie. Mis en minorité, il crée en septembre 1963, le Front des forces socialistes (FFS), qui réclame le pluralisme politique face au verrouillage de la vie politique imposé par le système du Parti unique.

Arrêté et condamné à mort en 1964, il s'évade de la prison d'El-Harrach le 1er mai 1966. Exilé en Suisse, il ne retourne en Algérie qu'après les émeutes de 1988 mais quitte de nouveau son pays après l'assassinat du président Mohamed Boudiaf, en 1992.

Il revient par la suite à plusieurs reprises en Algérie, notamment à l'occasion du 50e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération (1er novembre 1954), et lança plusieurs initiatives politiques de sortie de crise qui seront rejetées ou simplement ignorées par le pouvoir en place.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

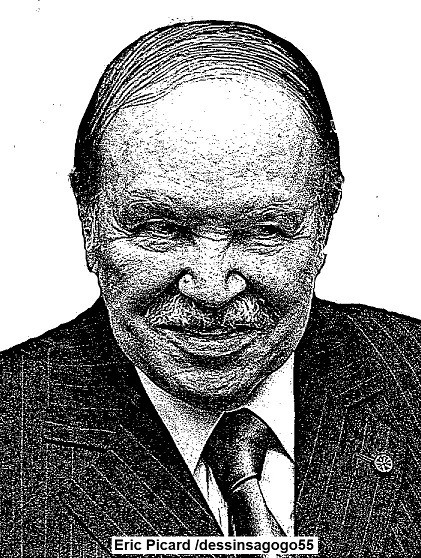

Abdelaziz Bouteflika

Abdelaziz Bouteflika (arabe : عبد العزيز بوتفليقة, en berbère : Ɛebdelɛaziz Butefliqa), né le 2 mars 1937 à Oujda (Maroc) et mort le 17 septembre 2021 à Zéralda (Algérie), est un homme d'État algérien, président de la République algérienne démocratique et populaire du 27 avril 1999 au 2 avril 2019.

Il est engagé après l'injonction aux étudiants de rejoindre en mai 1956 l'Armée de libération nationale (ALN) au Maroc pendant la guerre d'Algérie. Membre du clan d'Oujda, il se lie avec Houari Boumédiène, sous l'égide duquel il progresse rapidement dans l'appareil administratif de l'« armée des frontières ».

Élu député de Tlemcen en 1962, il est ministre de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme dans le premier gouvernement Ahmed Ben Bella, de 1962 à 1963. Il occupe ensuite les fonctions de ministre des Affaires étrangères de 1963 à 1979, dans les trois gouvernements Ahmed Ben Bella — dont il contribue à la chute en participant au coup d'État de 1965 — et les quatre gouvernements Houari Boumédiène.

Après la mort de Boumédiène, il est de 1979 à 1980 ministre conseiller du président de la République. Accusé d’extorsion de fonds, il est contraint à l'exil de 1981 à 1987. Durant la guerre civile des années 1990, il se montre plus modéré que le président Liamine Zéroual.

Candidat indépendant à l'élection présidentielle de 1999, Abdelaziz Bouteflika l'emporte de façon controversée au premier tour, avec 73,8 % des suffrages, après le retrait de tous les candidats, dont les noms ne sont cependant pas retirés des bulletins de vote.

Le début de sa présidence est marqué par la fin de la guerre civile. Il est réélu au premier tour des élections présidentielles de 2004 (85 % des voix), de 2009 (90,2 %) et de 2014 (81,5 %). Il est ainsi le chef de l’État algérien étant resté le plus longtemps en fonction. Il est également ministre de la Défense à partir de 2002 et président d'honneur du Front de libération nationale (FLN) à partir de 2005.

Après avoir été victime en 2013 d'un grave accident vasculaire cérébral, il voit son état de santé se dégrader : sa mobilité est réduite et il n’effectue que de rares apparitions. Son aptitude à gouverner le pays est régulièrement remise en question et son entourage accusé d'exercer une influence considérable, en particulier son frère Saïd Bouteflika, alors que des scandales de corruption éclatent.

À l'approche de l'élection présidentielle de 2019, le régime se trouve dans une impasse pour désigner un successeur adéquat, ce qui pousse les caciques du FLN à envisager le report du scrutin et à maintenir Bouteflika au pouvoir pendant cette période transitoire. Ces circonstances sont propices à la naissance d'importantes manifestations (« Hirak »), qui aboutissent à la décision du chef de l'État de renoncer à briguer un cinquième mandat et de quitter le palais d'El Mouradia, vingt ans après son accession à la présidence.

Retiré de la vie publique, Abdelaziz Bouteflika meurt à l'âge de 84 ans, deux ans après sa démission de la présidence de l'Algérie.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

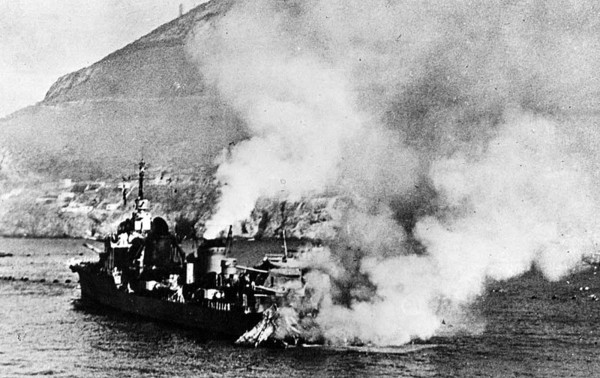

Attaque de Mers el-Kébir

L'attaque de Mers el-Kébir est une attaque menée du 3 au 6 juillet 1940 par la Royal Navy contre une escadre de la Marine nationale dans le port militaire français de Mers el-Kébir, en Algérie. L'attaque est menée par le Royaume-Uni dans le cadre de l'opération Catapult, une semaine avant la remise des pleins pouvoirs à Philippe Pétain. La France et le Royaume-Uni n'étant pas en guerre au moment de l'attaque, elle marque une rupture entre les deux pays.

L’article 8 de l'armistice du 22 juin 1940 prévoyait de laisser la flotte française sous commandement français en lui imposant une stricte neutralité. Churchill était tout à fait au courant de ce point de la Convention d'Armistice signée quelques jours plus tôt. Néanmoins, il décida d'entreprendre cette opération. Le Royaume-Uni était alors seul devant l'ennemi allemand et italien.

L'attaque a été précédée d'un ultimatum, que l’amiral Somerville adressa au vice-amiral d'escadre Marcel Gensoul, lui disant de rejoindre la flotte britannique afin d'éloigner les navires français de la Méditerranée, les mettant ainsi hors de portée de l'ennemi, ou de les saborder, avec un délai de six heures pour commencer à s'exécuter. Évidemment, l'amiral ne pouvait prendre une telle décision, qui allait à l'encontre des termes de l'Armistice. Ne recevant aucune réponse positive, Somerville mit ses menaces à exécution.

L'attaque britannique, rapide et efficace, causa de lourdes pertes matérielles mais surtout humaines dans l'escadre française, faisant 1 295 morts chez les marins français. Les pertes les plus terribles étant celles du cuirassé Bretagne, qui chavira et coula en très peu de temps lors de l'attaque du 3 juillet, avec 997 morts.

Contexte

Après la débâcle de juin 1940, le gouvernement français, déplacé à Bordeaux, doit choisir entre deux options : la capitulation militaire honorable avec occupation de toute la métropole par les Allemands et la poursuite de la lutte hors métropole à partir de l'exil (comme c'était déjà le cas des gouvernements polonais, néerlandais ou norvégien) ou une demande d'armistice pour suspendre les combats, en violation de l'engagement interallié du 28 mars 1940. Or, une capitulation aurait engagé la responsabilité de l'armée, qui s'y refusait, rejetant cette responsabilité sur le gouvernement de la Troisième République. En cas de capitulation, ce dernier aurait pu essayer de poursuivre la guerre en exil avec la Grande-Bretagne et ce qui restait des forces françaises (c'est-à-dire la Marine et les forces françaises d'Afrique). Un armistice, au contraire, engagerait le gouvernement dans son ensemble à cesser le combat. Pour limiter le déshonneur, les conditions devaient être négociées avec beaucoup de soin.

Début juin 1940, le président du Conseil Paul Reynaud et, avec lui, la majorité du gouvernement penchent pour la capitulation. Au contraire, le général-en-chef Weygand, Philippe Pétain, vice-président du Conseil, et l'armée dans son ensemble considèrent que la charge de la défaite appartient aux politiques et souhaitent donc que le gouvernement endosse pleinement sa responsabilité en demandant l'armistice. Laval, de son côté, est également favorable à l'armistice, mais va encore plus loin ; particulièrement anglophobe, il penche pour un renversement des alliances. Laval et les militaires s'appuient sur l'anglophobie ambiante (depuis l'affaire de Dunkerque) pour amener les membres du gouvernement à rejoindre leur position et conduisant Paul Reynaud à démissionner de la présidence du Conseil.

Selon Albert Kammerer (diplomate français opposé à l'armistice de 1940), l'amiral Darlan, qui était à la tête d'une des marines de guerre les plus puissantes du monde et qui n'avait pas été vaincue (à la différence de l'armée de terre), était début juin sur la même position que Reynaud. Il n'était pas anglophobe à l'origine mais le traité naval germano-britannique de 1935 avait attisé sa suspicion vis à vis des Britanniques. Darlan avait beaucoup d'ambition personnelle et Pétain réussit à le faire changer d'avis en lui promettant de devenir ministre de la Marine dans le nouveau gouvernement.

Finalement, les relations entre les deux nations, dégradées depuis la bataille de Dunkerque, prennent une nouvelle tournure lorsque Reynaud démissionne et que Pétain, maintenant président du Conseil, se prépare à signer l’armistice du 22 juin 1940 avec l’Allemagne (puis le 24 juin avec l’Italie).

L'armistice impliquait d'être délié de l'engagement interallié, qui prévoyait qu’aucune paix séparée n’était possible sans l’accord de l’autre partie. Winston Churchill fait savoir à plusieurs reprises, d'abord à Reynaud et plus tard au gouvernement Pétain, qu’il comprend la position difficile dans laquelle se trouve la France et qu’il peut admettre que la France soit déliée de ses engagements en concluant un armistice séparé, mais à condition que la flotte française ne puisse jamais tomber dans les mains de l’ennemi, ce qui suppose ou bien que la flotte française se saborde, ou bien qu’elle rallie les positions britanniques ou américaines. En choisissant de se réfugier en Afrique du Nord jusqu’au mois de juin, la flotte élude les options présentées par Churchill et prend, aux yeux des Britanniques, le risque d’être engagée contre eux (ce qui arriva effectivement lors des combats de Dakar, au Gabon, en Syrie, à Madagascar et en Afrique du Nord lors du débarquement des Alliés).

C’est à ce moment qu’un terrible malentendu se produit. Les conditions britanniques ont d’abord été adressées par deux télégrammes à Reynaud, mais elles n’ont pas été discutées en Conseil des ministres du 16 juin 1940 puisqu'un autre télégramme britannique est venu proposer une « union indissoluble » avec le Royaume-Uni en vue de poursuivre la guerre. Seule cette dernière proposition a été discutée en Conseil des ministres. Quelques jours plus tard, la Chancellerie britannique a rappelé ses conditions au gouvernement Pétain, qui, d'après Albert Kammerer, a un comportement équivoque. Pétain déclare qu’il n’a pas l’intention de remettre la flotte française aux Allemands et que le projet d’armistice ne le prévoit d’ailleurs pas, ce qui est vrai, mais ceci ne répond pas vraiment à la demande des Britanniques, qui craignent que les Allemands puissent s’emparer de la flotte française contre le gré des Français. C’est pourquoi le télégramme transmis le 16 juin et reconfirmé ensuite, exige que, si l’armistice est signé, il ne puisse l’être qu’« à la seule condition que la flotte française soit immédiatement dirigée sur les ports britanniques en attendant l’ouverture de négociations ». Durant la discussion de l’armistice entre la France et l’Allemagne, cet aspect est complètement omis. De plus, les Britanniques ne sont pas informés des clauses de l’armistice qui est finalement signé le 22 juin

De facto, l’ambassadeur britannique ne prend connaissance de la clause 8 de l’armistice, exigeant que les navires français soient désarmés dans leur port d’attache sous contrôle allemand et italien, qu’après la signature (les navires devaient rejoindre leur base navale habituelle en temps de paix). Comme le confirme l’historien Max Lagarrigue (en) : « […] Trois ports militaires de la marine française sont en zone d’occupation : Cherbourg, Brest et Lorient, donc à la merci d’un coup de force de la Wehrmacht. Seul Toulon est en zone non occupée. Dans l’état actuel de ses forces, l’Angleterre ne peut prendre le risque de ne pas demeurer la première puissance navale du monde. » Cette clause inquiète évidemment les Britanniques, qui n’avaient pas été informés que les installations portuaires de l’Atlantique et de la Manche avaient été sabotées par les marins français, avant l’arrivée des troupes allemandes, et que l’amiral de la flotte, Darlan, avait donné l’ordre à tous ses états-majors, le 24 juin 1940, de saborder leurs bâtiments si les Allemands essayaient de s’en emparer. Darlan ajouta même que s’il devait donner plus tard un ordre contraire sous la contrainte, il ne faudrait pas en tenir compte et que seul l’ordre de sabordage devrait être considéré

Toutefois, moins d’un an plus tard et alors qu’il est président du Conseil, Darlan signera aussi des accords qui engagent la France à livrer du matériel militaire à l’Allemagne sous la protection de la marine française et qui envisagent en conséquence « un conflit armé immédiat avec l’Angleterre ou avec les États-Unis ». Si un peu plus de deux ans plus tard, le 27 novembre 1942, quand les Allemands tentent effectivement de s’emparer des navires français après avoir franchi la ligne de démarcation le 11 novembre 1942, la flotte se saborde effectivement à Toulon, les marins français livrent aux forces allemandes, à Bizerte, La Pomone, l’Iphigénie, la Bombarde et 9 sous-marins.

Le 27 juin 1940, Churchill estima qu’il y avait un sérieux risque que la marine française passe aux mains du IIIe Reich et que ce risque devait être éliminé à tout prix. L’opération déclenchée le 3 juillet 1940 avait pour nom de code Catapult.

À Alexandrie, où stationne la Force X française, des négociations entre les deux états-majors aboutissent à un compromis et évitent tout combat fratricide. Les Français acceptent de vider leurs soutes à mazout et de retirer les mécanismes de tir de leurs canons, et en échange, les navires restent sous le contrôle de leur commandement. Les navires restent alors internés à Alexandrie avec des équipages réduits. Après des accords signés le 30 mai 1943, toute la Force X bascule dans le camp allié.

Au Royaume-Uni, les Britanniques s’emparent par la ruse ou par la force des bâtiments français réfugiés à la suite de l'opération Dynamo : un officier français du sous-marin Surcouf et trois marins de la Royal Navy perdent la vie dans cette opération.

Par ailleurs, une partie de la flotte française avait mis le cap sur les Antilles. Le croiseur-école Jeanne-d'Arc, le porte-avions Béarn (avec à son bord 107 avions), mais aussi l’Émile-Bertin, l’un des croiseurs les plus rapides au monde, transportant 300 tonnes d’or de la Banque de France, jettent l’ancre devant Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Les trois navires sont désarmés du 25 juin 1940 à juin 1943. Ils échappent de peu à une attaque le 3 juillet 1940, quand l’ordre donné par l’Amirauté britannique de couler les croiseurs fut annulé par l’intervention personnelle in extremis du président des États-Unis Franklin D. Roosevelt. Leur présence et celle de l’or de la banque de France entraînent le blocus total de l’île de la Martinique par les navires anglais et américains. L’Émile-Bertin reste au mouillage en 1941 et 1942. Le 16 mai 1942, il commence à être désarmé sous la pression des États-Unis.

Le 8 juillet, Dakar est le théâtre d’une attaque britannique. Se trouve là le Richelieu, le plus moderne des cuirassés de la flotte déplaçant 35 000 tonnes. Il se trouve en rade quand il est attaqué par des avions-torpilleurs Swordfish du porte-avions britannique HMS Hermes. Cette attaque rend inutilisable l’une de ses quatre lignes d’arbre et déforme la coque. Il est mis à l’abri, ancré dans le port, où il subira, fin septembre, une nouvelle attaque dans le cadre de l’opération Menace.

L'ultimatum

L'amiral James Somerville reçut donc l'ordre d'appareiller afin de mettre hors d'état de nuire la flotte française basée à Mers el-Kébir. Arrivé à l'aube du 3 juillet devant la base navale, l’amiral Somerville adressa au vice-amiral d'escadre Marcel Gensoul un télégramme imposant un ultimatum dont le terme échouait six heures plus tard. Il fit trois propositions :

soit la flotte française rejoignait la flotte britannique dans sa lutte contre l'Allemagne nazie ;

soit elle se sabordait ;

soit elle gagnait les ports britanniques, américains ou français des Antilles afin d'être désarmée.

Cet ultimatum revenait à exiger de la France qu'elle honore ses engagements vis-à-vis du Royaume-Uni, contractés le 28 mars 1940, ce qui aurait rompu l'armistice qui venait d'être signé pour suspendre les combats entre la France et l'Allemagne.

Selon Kammerer, diplomate opposé à l'armistice de juin 1940, il y eut quatre propositions (et non pas trois ni deux) : la proposition de rejoindre les ports américains aurait en effet été très différente de celle de rejoindre les ports britanniques, puisque les États-Unis - officiellement neutres - n'étaient pas encore entrés en guerre. Kammerer écrit dans un ouvrage de 1945 que c'est le gouvernement de Vichy qui aura fait croire que l'ultimatum ne laissait le choix que de se rallier à l'Angleterre ou de se saborder.

Selon les marins français rescapés, il semblerait que l'intention de Gensoul était de saborder (ou au moins de saboter son escadre française pour la rendre inutilisable) et qu'il en aurait fait part à Somerville. Toutefois, toujours selon Kammerer, Gensoul aurait attendu les ordres du gouvernement (qui était en train de s'installer à Vichy). Une éventuelle modification du statut de la flotte, conservée à la souveraineté française par les termes de l'armistice, ne pouvait se faire que par accord du comité de l'armistice (comprenant les Allemands), les ordres de Vichy n'auraient pas pu selon Kammerer aller dans le sens d'un sabordage.

Dans le courant de l'après-midi, un compromis était sur le point d'être trouvé, après que Somerville eut prolongé son délai. Mais l'un des adjoints de Darlan, le vice-amiral d'escadre Maurice Le Luc, aurait selon Kammerer fait savoir par radio à Gensoul que les escadres françaises de Toulon et d'Alger se portaient à son secours. Les Britanniques auraient capté ce message et Londres ordonna alors à Somerville d'ouvrir le feu.

Liste des navires présents

Le 21 juin 1940, la Royal Navy avait positionné en Méditerranée la force H de Gibraltar, commandée par l'amiral Somerville. Cette flotte comptait 1 porte-avions, 2 cuirassés, 1 croiseur de bataille, 3 croiseurs légers et 9 destroyers. De son côté, la marine française, sous le commandement du vice-amiral d'escadre Gensoul, alignait dans la base navale de Mers El-Kébir 4 cuirassés, 1 transport d'hydravions et 6 contre-torpilleurs en majorité de la Force de Raid.

D'autres unités françaises qui se trouvaient dans le port de commerce d'Oran n'ont pas participé au combat du 3 juillet : les 10 torpilleurs Casque, Corsaire, Bordelais, Boulonnais, Brestois, Tornade, Tramontane, Trombe, Typhon et La Poursuivante, les 4 sous-marins Ariane, Danaë, Diane et Euridyce, ainsi que l'aviso colonial Rigault de Genouilly, l'aviso dragueur de mines Chamois, les patrouilleurs Sétoise, Toulonnaise et Terre Neuve, et enfin les remorqueurs Armen et Estérel.

| Français | Britanniques | |

|---|---|---|

| Porte-avions | - | HMS Ark Royal |

| Transport d'hydravions | Commandant Teste | - |

| Cuirassés | Bretagne | HMS Resolution |

| Provence | HMS Valiant | |

| Croiseurs de bataille | Dunkerque | HMS Hood |

| Strasbourg | ||

| Croiseurs légers | HMS Arethusa | |

| HMS Emerald | ||

| HMS Enterprise | ||

| Contre-torpilleurs/destroyers | Mogador | HMS Faulknor |

| Volta | HMS Fearless | |

| Le Terrible | HMS Foxhound | |

| Kersaint | HMS Vidette | |

| Tigre | HMS Foresight | |

| Lynx | HMS Escort | |

| HMS Keppel (en) | ||

| HMS Active | ||

| HMS Wrestler (en) | ||

| HMS Vortigern (en) |

Le déroulement de l'attaque

À 16 h 53, l'amiral Somerville donne l'ordre d'attaquer la flotte française. Il a bien préparé son affaire : il a fait miner la passe du port avec les mines magnétiques larguées par avions. Embossés « cul à quai » à la jetée, les bâtiments français ne peuvent manœuvrer facilement et riposter aux tirs de la flotte britannique, qui est, elle, bien abritée par le relief. De ce fait, l'artillerie principale des 2 croiseurs de bataille (2 tourelles quadruples de 330 mm), concentrée sur la plage avant, est orientée vers la terre. Les navires français sont écrasés sous des salves d'obus rapides et bien réglées par le guidage des avions du HMS Ark Royal. Le cuirassé Provence et le croiseur de bataille Dunkerque sont touchés et s'échouent pour ne pas couler. Le cuirassé Bretagne, atteint par une salve britannique, prend quant à lui feu puis explose. Il chavire et coule en quelques minutes, entraînant avec lui dans la mort 997 marins de son équipage.

Le croiseur de bataille Strasbourg appareille sous le feu de la Royal Navy.

Le cuirassé Bretagne en feu, quelques minutes avant qu'il n'explose.

Appareillage sous le feu de la Royal Navy. Le contre-torpilleur Le Terrible en ligne de file, dans les eaux du contre-torpilleur Volta.

Durant le combat, le croiseur de bataille Strasbourg, commandé par le capitaine de vaisseau Louis Edmond Collinet réussit à appareiller à 17 h sans être touché. Suivi de six contre-torpilleurs, il gagne alors le large après un bref engagement contre un destroyer anglais. Le premier contre-torpilleur de la ligne de file, le Mogador, est touché sur l'arrière par un obus de 380 mm qui fait exploser ses grenades anti-sous-marines. Hors de combat, il ne peut s'échapper. Le Strasbourg augmente sa vitesse et gagne la haute mer, escorté des cinq autres contre-torpilleurs. Le croiseur de bataille HMS Hood tente en vain de l'intercepter et renonce lorsque la nuit tombe. Les bâtiments français, indemnes, accostent au port de Toulon le lendemain.

Le transport d'hydravions Commandant Teste, resté au mouillage, n'a pas été touché durant le combat. Il appareille seul pendant la nuit pour rallier Toulon. À 18 h, le vice-amiral d'escadre Gensoul demande un cessez-le-feu pour évacuer ses blessés. Les Britanniques avaient déjà cessé le tir depuis plusieurs minutes, les fumées des tirs et des explosions leur cachant la vue du port.

À la suite de l'attaque, l'amiral Esteva, commandant en chef de la marine française en Méditerranée (Amiral Sud), annonce inopportunément à la radio que le Dunkerque n'a été que légèrement avarié, cela afin de rassurer la population. Prévenue par la presse oranaise, l'amirauté britannique enjoint à l'amiral Somerville de retourner mettre le croiseur de bataille définitivement hors de combat. Le matin du 6 juillet, une attaque est menée par trois vagues de bombardiers-torpilleurs du porte-avions Ark Royal. Malchanceux, le Dunkerque a la coque éventrée par l'explosion des grenades sous-marines d'un patrouilleur auxiliaire, le Terre-Neuve, torpillé alors qu'il est amarré à couple du croiseur de bataille.

Bilan

Cet engagement fait 1 295 morts du côté français, tandis que les blessés sont évacués vers les hôpitaux d'Oran. La plus grande partie de l'escadre présente à Mers el-Kébir est hors de combat. Victime collatérale, l'aviso colonial Rigault de Genouilly, qui avait appareillé d'Oran, est torpillé le 4 juillet au large d'Alger par le sous-marin HMS Pandora, causant la mort de 3 officiers mariniers et 9 quartiers-maîtres et matelots.

| Officiers | Officiers mariniers | Quartiers-maître et marins | Totaux | |

|---|---|---|---|---|

| Bretagne | 36 | 151 | 810 | 997 |

| Dunkerque | 9 | 37 | 179 | 225 |

| Provence | 1 | 3 | 4 | 8 |

| Strasbourg | 2 | 3 | 5 | |

| Mogador | 3 | 37 | 40 | |

| Terre Neuve | 1 | 2 | 6 | 9 |

| Armen | 2 | 3 | 5 | |

| Esterel | 1 | 5 | 6 | |

| Totaux | 48 | 205 | 1 042 | 1 295 |

Les Britanniques ont pour leur part perdu 4 avions (2 chasseurs et 2 avions-torpilleurs) et déplorent 2 morts. Avec cette attaque, le message du Royaume-Uni adressé au monde est clair : « Nous sommes résolus à continuer la guerre, quel qu'en soit le prix ».

Conséquences

À Londres, le général de Gaulle justifie l'opération Catapult en déclarant le 8 juillet à la radio de Londres :

« […] en vertu d’un engagement déshonorant, le gouvernement de Bordeaux avait consenti à livrer les navires à la discrétion de l’ennemi. Il n’y a pas le moindre doute qu’en principe et par nécessité l’ennemi les aurait employés soit contre l'Angleterre, soit contre notre propre Empire. Eh bien, je le dis sans ambages, il vaut mieux qu’ils aient été détruits. »

On prétend souvent que cette attaque ainsi que la déclaration de De Gaulle ont porté un coup à la dynamique de l'Appel du 18 Juin. Toutefois, les renoncements à la poursuite de la lutte par les principaux gouverneurs de l'Empire étaient déjà antérieurs à cet événement.

De Gaulle écrira cependant plus tard dans ses Mémoires de guerre :

« […] contrairement à ce que les agences anglaises et américaines avaient d'abord donné à croire, les termes de l'armistice ne comportaient aucune mainmise directe des Allemands sur la flotte française.

En revanche, il faut reconnaître que devant la capitulation des gouvernants de Bordeaux et les perspectives de leurs défaillances futures, l'Angleterre pouvait redouter que l'ennemi parvînt un jour à disposer de notre flotte […]. »

Quand de Gaulle parlait de Mers el-Kébir, il évoquait un « coup de hache qui a fait couler du sang français » qui n'avait pas facilité le ralliement de militaires français à la cause des Forces françaises libres. Si l'on revient au discours du 8 juillet 1940, le général avait qualifié l'attaque sur Mers el-Kébir « d'odieuse tragédie », mais admis que cet acte était compréhensible de la part des Britanniques. De Gaulle n'avait pas été mis au courant de l'initiative britannique et en concluait qu'elle était le résultat d'un affolement du gouvernement britannique à l'échelon le plus élevé, ce que Winston Churchill lui confirma.

Après la guerre, Churchill jugera que l'attaque de Mers el-Kébir avait été l'une des plus graves erreurs du Royaume-Uni pendant le conflit et le fruit d'un terrible malentendu entre les deux pays.

En effet, d'une part, l'affaire de Mers el-Kébir choqua les Français, notamment ceux d'Algérie qui voyaient l'affaiblissement d'un élément essentiel à leur protection. Mais la population française n'était pas disposée à se jeter si facilement dans les bras de l'Allemagne. Seuls des collaborateurs engagés, comme Pierre Laval et l'amiral Darlan, étaient favorables à une déclaration de guerre immédiate au Royaume-Uni. En l'occurrence, c'est le maréchal Pétain qui joua un rôle modérateur, déclarant : « Une défaite suffit ». Cependant, les relations diplomatiques entre les deux pays furent momentanément rompues. C'est lors de cette période, le 10 juillet 1940, que naquit le régime autoritaire de Vichy.

D'autre part, cette attaque fut abondamment utilisée par la propagande vichyste pour justifier la collaboration avec le Troisième Reich et renforcer sa légitimité. Enfin, contrairement à une idée largement répandue, la plupart des officiers et des amiraux français n'étaient pas anglophobes. Comme preuve, l'entente entre la marine nationale et la Royal Navy pendant l'entre-deux-guerres était bonne, et la coopération fut remarquable entre les deux marines dès le début du conflit. Ainsi, la majeure partie des équipages de la marine française souhaitait, jusqu'à l'attaque du 3 juillet qui choqua les esprits, continuer la lutte aux côtés des Britanniques.

Par la suite, la Marine française aux ordres du Régime de Vichy ne prit plus part au combat contre les forces de l'Axe. Au contraire, elle fut engagée ponctuellement plusieurs fois contre les Alliés, notamment les Forces françaises libres et leur flotte. Ainsi, après l'attaque de Mers el-Kébir, plusieurs affrontements eurent à nouveau lieu : combats de Dakar, au Gabon, en Syrie, à Madagascar, et de nouveau en Afrique du Nord en 1942 lors de l'opération Torch, lorsqu'une partie de l'armée (et donc de la marine) française restée fidèle à Vichy tira sur les forces alliées.

Cette position vichyste de passive neutralité et de collaboration eut également des conséquences néfastes le 27 novembre 1942, lorsque l'amiral Jean de Laborde refusa d'obéir à l'amiral Darlan, qu'il détestait. Darlan, après un revirement d'alliance (il avait, en effet, été un collaborationniste engagé jusqu'au débarquement allié de 1942, ordonna à de Laborde, à la suite de l'opération Torch, de rallier les forces alliées. Ce dernier, appliquant des ordres de Darlan datant de juin 1940, préféra ordonner le sabordage de la flotte française à Toulon afin qu'elle échappe aux Allemands, sans la livrer pour autant aux Alliés. Quelques commandants, comme Jean L'Herminier, choisirent toutefois de désobéir et de rejoindre les Alliés.

La bataille dans la littérature

Un roman historique de l'auteur français Abel Benamza relate la bataille de Mers el-Kébir en suivant les destins de deux de ses personnages enrôlés sur le Mogador. Cet ouvrage porte le titre de Noirs Embruns publié aux éditions Astobelarra

Hommages

Les marins français victimes de cette bataille reposent au cimetière marin de Mers el-Kébir (à Oran). En 2004, le cimetière a été profané. Il a ensuite été reconstruit, aux frais de la France, mais sans ses croix

À Pornic, près du port, ainsi qu'à Carnon Plage (stèle de l'ancre), un monument rend hommage aux marins morts durant l'attaque.

A Brest, au cimetière de Kerfautras, une stèle leur est également dédiée.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Seconde guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Front de libération nationale (Algérie)

Le Front de libération nationale est un parti politique algérien. Il est aujourd'hui dirigé par Ali Seddiki par intérim depuis septembre 2019. Le FLN est créé en octobre 1954 pour obtenir de la France l'indépendance de l'Algérie, alors divisée en départements français d'Algérie. Le FLN et sa branche armée, l'Armée de libération nationale (ALN), commencent alors une lutte contre l'empire colonial français. Par la suite, le mouvement s'organise et, en 1958, le FLN forme un gouvernement provisoire, le GPRA. C'est avec le GPRA que la France négocie en 1962 les accords d'Évian.

À l'indépendance, le FLN prend ainsi le pouvoir, et s'en assure l'exclusivité en instaurant le système de parti unique. Après d'importantes luttes internes, Ahmed Ben Bella prend la tête du parti, et donc de l'État. Il sera renversé trois ans plus tard par Houari Boumédiène (1965-1978) qui prend les pleins pouvoirs, réduisant largement la place du parti.

Le FLN reprend une importance centrale avec Chadli Bendjedid (1979-1992), qui est poussé, par de nombreuses protestations, à approuver une nouvelle Constitution et à introduire le multipartisme (1989).

Avec les premières élections libres, en 1991, le FLN subit une lourde défaite mais l'ascension du FIS (Front islamique du salut) est empêchée par un coup d'État militaire. Le pouvoir militaire dirige et codirige alors l'État, légitimé par l'urgence de la « guerre civile », mais sans le soutien du FLN mis à l'écart. Le parti sort de cette « décennie noire » affaibli, alors que son existence même avait été mise en cause. Ayant définitivement perdu son statut de « parti du pouvoir », il conserve cependant une place importante dans la politique en Algérie.

Le parti est membre consultatif de l'Internationale socialiste à partir du 5 février 2013 (parti observateur précédemment). Il en est expulsé lors des manifestations de 2019.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_lib%C3%A9ration_nationale_(Alg%C3%A9rie)

Robert Castel (acteur)

Robert Moyal, dit Robert Castel, est un acteur et humoriste juif d'Algérie, né le 21 mai 1933 à Bab El-Oued, en Algérie.

Il débute comme musicien, joueur de tar, puis guitariste, accompagnant son père Lili Labassi (Élie Moyal), compositeur violoniste, et chanteur de chansons légères francarabes. Jeune comédien dans la troupe du Centre régional d'art dramatique d'Alger, Robert Castel joue le rôle de Robert le bègue dans le spectacle d'improvisation théâtrale sur la vie des pieds-noirs, La Famille Hernandez, qui est créé par Geneviève Baïlac le 17 septembre 1957 à Paris. Ayant fait ses premières armes au music-hall, Robert Castel commence sa carrière cinématographique à l'âge de 24 ans dans Les Amants de demain de Marcel Blistène, puis dans Un témoin dans la ville d'Édouard Molinaro.

Dès lors, et bien que cantonné dans des seconds rôles, il va enchaîner les comédies pendant près de quarante ans. Il va tourner avec des réalisateurs plus ou moins aguerris. Par exemple, Serge Korber Un idiot à Paris en 1967, Gérard Pirès Elle court, elle court la banlieue en 1972, et Attention les yeux en 1975, Jean Girault dans Le Permis de conduire en 1973, Robert Dhéry pour Vos gueules, les mouettes ! en 1974, ou bien Georges Lautner dans Il était une fois un flic en 1971.

Il s'aventure parfois dans des projets moins comiques comme L'Insoumis d'Alain Cavalier, Deux hommes dans la ville de José Giovanni et Dupont Lajoie de Yves Boisset. Mais aussi, toujours dans un registre burlesque, dans Le Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert, et Je suis timide mais je me soigne de Pierre Richard, deux films qui ont marqué les années 1970. On l’a vu aussi dans bon nombre de séries télévisées comme Les Saintes chéries.

Il est veuf de Lucette Sahuquet, actrice pied-noir catholique, morte en 1987, avec qui il a joué des sketchs dans le registre pieds-noir. Il a fait partie des Grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL, et des Jeux de 20 heures sur FR3, pendant plusieurs années.

Filmographie

1957 : Les Amants de demainde Marcel Blistène

1959 : Un témoin dans la villed'Édouard Molinaro

1964 : L'Insoumis, d'Alain Cavalier

1968 : Ho !, de Robert Enrico

1969 : Les Gros Malins de Raymond Leboursier

1970 : La Ville bidon, La Décharge, de Jacques Baratier

1971 : Il était une fois un flicde Georges Lautner

1972 : Le grand blond avec une chaussure noire d'Yves Robert : Georghiu

1972 : Elle court, elle court la banlieue de Gérard Pirès

1972 : Le Complot de René Gainville

1973 : Deux hommes dans la ville de José Giovanni

1973 : Le Permis de conduirede Jean Girault

1973 : Par le sang des autresde Marc Simenon

1973 : Le Plumard en folie de Jacques Lem

1974 : Vos gueules, les mouettes ! de Robert Dhéry : Antoine

1974 : Par ici la monnaie de Richard Balducci

1974 : Dupont Lajoie d'Yves Boisset

1975 : Les Grands Moyensd'Hubert Cornfield

1975 : C'est dur pour tout le monde de Christian Gion

1975 : Attention les yeux ! de Gérard Pirès

1977 : Arrête ton char... bidasse ! de Michel Gérard

1978 : Vas-y maman de Nicole de Buron

1978 : Je suis timide mais je me soigne de Pierre Richard : Trinita

1979 : Les Borsalini de Michel Nerval

1979 : Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes ? de Jan Saint-Hamont

1979 : Sacrés gendarmes de Bernard Launois

1980 : Le bahut va craquer de Michel Nerval

1982 : Hassan Taxi

1982 : Les P'tites Têtes de Bernard Menez

1982 : Le Braconnier de Dieude Jean-Pierre Darras

1982 : Sandy de Michel Nerval

1983 : C'est facile et ça peut rapporter... 20 ans de Jean Luret

1999 : Les Marchands de sable de Pierre Salvadori

2001 : Trois zéros de Fabien Onteniente : l'entraîneur du club de l'Olympique de Paris

2004 : Iznogoud : le vendeur de lampes

2005 : Du jour au lendemainde Philippe Le Guay

2012 : El Gusto de Safinez Bousbia, dans son propre rôle

2016 : Ils sont partout de Yvan Attal

Télévision

1965 : Les Saintes chéries

1966 : Le train bleu s'arrête 13 fois de Michel Drach, épisode : Cannes : on ne gagne qu'une fois

1969 : Agence Intérim (épisode "Henri III"), série télévisée de Marcel Moussy et Pierre Neurisse : M. Fred

1972 : Les Six Hommes en question d'Abder Isker

2000 : Les Déracinés de Jacques Renard

2005-2006 : Plus belle la vie : Henri Laroque, grand-père de Mélanie Rinato

2007 : Les Prédateurs de Lucas Belvaux : André Guelfi

2015 : Scènes de ménages

Théâtre

1958 : La Famille Hernandez de et mise en scène Geneviève Baïlac, Théâtre Charles de Rochefort, Théâtre du Gymnase, Théâtre Antoine en 1960

1969 : Trois Hommes sur un cheval de Marcel Moussy, d'après la comédie de John Cecil Holm et George Abbott, mise en scène Pierre Mondy, Théâtre Antoine

1973 : Chante, Papa, chante de Marcel Moussy, mise en scène René Dupuy, Théâtre des Nouveautés

1996 : La Pêche à la ligne de Jean Barbier, mise en scène François Guérin, Théâtre des Nouveautés

Distinction

Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur le 14 juillet 2011

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

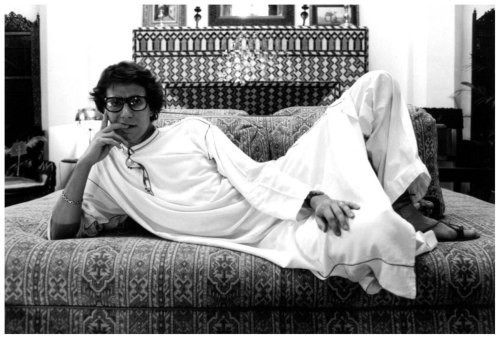

Yves Saint Laurent

Yves Mathieu-Saint-Laurent, dit Yves Saint Laurent, né le 1er août 1936 à Oran, en Algérie alors française, et mort le 1er juin 2008 à Paris, est un des plus célèbres grands couturiers français, créateur de collections de haute couture qui ont marqué l'histoire de la mode au xxe siècle.

Issu d'une famille de notables alsaciens établie en Algérie à partir de 1871, Yves Mathieu-Saint-Laurent passe sa jeunesse à Oran, puis vient à Paris travailler chez Dior. Ses dons de dessinateur et de créateur le font choisir pour remplacer Christian Dior lorsque celui-ci meurt subitement. Yves Saint Laurent connaît le triomphe à l'âge de vingt et un ans avec la collection « Trapèze ».

Quelques années plus tard, il fonde sa propre entreprise, avec Pierre Bergé. Sa première collection de haute couture est présentée en 1962 ; elle sera suivie par plusieurs innovations marquantes : la robe Mondrian, la collection « Pop Art », qui rappellent son goût pour l'art, Le smoking et le tailleur-pantalon hérités du vestiaire masculin, la saharienne, vêtement fonctionnel qu'il transforme en vêtement chic, les cuissardes et les blouses transparentes qui font couler tant d'encre dans la presse en pleine révolution sexuelle.

Dans les années 1970, la collection « Libération » fait scandale ; par la suite, plusieurs autres défilés rendent hommage aux peintres, tels que Matisse ou Van Gogh, à ses inspirations lointaines comme la Russie avec la collection « Opéra-Ballets-Russes » ou l’Asie, collection symbolisée par le parfum Opium.

Il est le premier à engager pour ses défilés des mannequins d'origine asiatique ou africaine. Moderniste et en phase avec son époque, il crée sa ligne de prêt-à-porter de luxe sous le nom de Saint Laurent rive gauche, qui devient un exemple pour de nombreux autres couturiers. Il connait simultanément les excès de l'alcool, de la drogue, des médicaments, ses « faux amis ».

Dans les années 1980, il présente la collection « Picasso », nouvelle référence à l'art graphique. Durant ces années, son entreprise se développe grâce au succès des parfums, des cosmétiques et des accessoires de mode. Il est alors récompensé d'un Oscar de la mode. À la fin des années 1990, lassé de concevoir du prêt-à-porter, il se concentre sur la haute couture, qu'il abandonne à son tour en 2002.

Perpétuellement inspiré par les femmes, de Victoire Doutreleau à Betty Catroux, de Catherine Deneuve à Katoucha Niane, Yves Saint Laurent laisse à sa mort en 2008 un héritage majeur pour la mode ainsi que de nombreux classiques de la garde-robe féminine. Les musées, le cinéma ou les éditeurs ne cessent de lui rendre hommage.

Compagnon de Pierre Bergé, qu'il a rencontré en janvier 1958, il se pacse avec lui en 2008, quelques jours avant de mourir

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Monde : Algérie | |||||||||||||||||||||||||||

| Monde : France 1936 | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||