afrique amour ange anges animaux art artiste background bébé belle belle image belles images

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Images pieuses( Tous les Saints) (384)

· Cartes humour (divers) (499)

· Bébés droles (473)

· Peintres et peintures divers (1) (500)

· Peintres et peintures divers (501)

· Images pieuses, icones( la vierge Marie) (420)

· Belles illusts -gifs et images de Noël (1083)

· Enfants en noir et blanc (364)

· Illustrations - Contes et fables divers (412)

· Nature et paysages insolites (390)

- · peintre vernon ward

- · cabanes de plage le havre

- · de beaux paysages

- · les preferences de lusile cartes anciennes bonne fete

- · daniel sannier lucile 17

- · illustration penny parker

- · gifs amiens

- · image de noel

- · belles images noel

- · photos de noël

cty. ggggg

Par Anonyme, le 13.12.2025

ellelle

Par Anonyme, le 09.12.2025

7u5uu5uu

Par Anonyme, le 27.11.2025

j'aime

Par Anonyme, le 30.09.2025

très belle illustration de mabel lucie attwell qui a inspiré cette étiquette de camembert :

http://www.l ety

Par Anonyme, le 18.09.2025

· Poésies de Noël- Le sapin de Noël

· Gif et image de chat

· Poèmes de la Saint Valentin

· Poésie -Le bonhomme de neige

· Poémes(Le paradis des mamans )

· Lady DIANA

· Carte humour de chasseur

· Alice au pays des Merveilles (Disney)

· La Belle au Bois Dormant (Disney)

· Peintre célèbre -Claude Monet

· Contes de Grimm - Boucles d'Or et les trois ours

· Peintre célèbre -Claude Monet

· Peintre célèbre -Claude Monet

· Conte de Perrault - Le petit Poucet

· Lady DIANA

Statistiques

Date de création : 13.04.2009

Dernière mise à jour :

15.10.2017

124619 articles

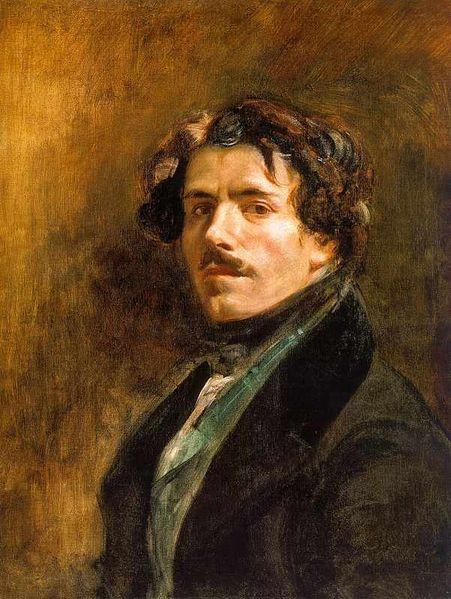

Peintre célèbre -Eugéne Delacroix

Eugéne Delacroix

La mort d'Ophélie, 1844

Ses débuts en peinture (1819-1821

En 1819, Delacroix aborde pour la première fois la décoration avec la salle à manger de l’hôtel particulier de M. Lottin de Saint-Germain, situé dans l’île de la Cité. Les dessus de porte, qu’il exécute dans le style pompéien, seront terminés avant mars 1820. De cet ensemble, aujourd’hui disparu, il ne reste que les dessins et projets, personnages, scènes allégoriques ou mythologiques, déposés au musée du Louvre.

Il exécute également le décor de la salle à manger de l'hôtel particulier que le tragédien Talma se faisait construire, au 9 rue de la Tour-des-Dames, à Montmartre. Cette décoration lui a été confiée en 1821 et a pour sujet : les quatre saisons en dessus de porte, dans le style gréco-romain dont l'inspiration vient des fresques d'Herculanum, comme précédemment pour celles de M. Lottin. Le Louvre a en sa possession un certain nombre de dessins préparatoires et de projets, le reste étant conservé dans une collection particulière à Paris.

Ses premiers tableaux de chevalet sont deux retables religieux, inspirées des peintres de la Renaissance :

- La Vierge des moissons (1819, Église St Eutrope d'Orcemont, près de Rambouillet), influencé par les Madones florentinesde Raphaël (1483-1520), notamment La Belle jardinière (1507-1508, musée du Louvre).

- La Vierge du Sacré-Cœur (1821, Cathédrale d'Ajaccio), rappelle Michel-Ange (1475-1564), par l’aspect massif et statique de la figure de la Vierge. Ce retable a été commandé, à l’origine, à Géricault, par le Ministère de l'Intérieur, pour la cathédrale Saint-Pierre de Nantes. Peu intéressé par le sujet, celui-ci le sous-traite à Delacroix, qui avait des besoins pressants d’argent. La substitution ne sera révélée qu’en 1842, par Batissier, dans un article publié dans La Revue du XIXe siècle.

"La Vierge des Moissons"(1819)

Peintre célèbre -Eugéne Delacroix

Eugéne Delacroix

Fantasia-1832

La révélation d’un talent (1822-1824)

En 1822, Delacroix, désireux de se faire un nom dans la peinture et de trouver une issue à ses difficultés financières, se présente pour la première fois au Salon officiel, avec La Barque de Dante ou Dante et Virgile aux Enfers que l’État achète pour 2 000 francs au lieu des 2 400 francs demandés par le peintre. Les réactions de la critique sont vives, voire virulentes, comme celles d'Étienne-Jean Delécluze, défenseur de l'école davidienne, qui parle d’une « vraie tartouillade », dans le Moniteur du 18 mai. Cependant, Adolphe Thiers, jeune journaliste, écrit dans le Constitutionnel du 11 mai, un article élogieux qui parle de « l’avenir d’un grand peintre ». Quant à Antoine-Jean Gros, qui admire La Barque de Dante, il qualifie le peintre de « Rubens châtié ».

Ayant défini son sujet très tardivement (à la mi-janvier), Delacroix doit travailler dans l'urgence afin d’être prêt pour exposer au Salon Officiel, dont l'inauguration est le 24 avril. Pour cela, il utilise des vernis qui, en permettant un séchage plus rapide des couleurs, compromettent la conservation de sa toile. Les couches sombres sous-jacentes en séchant plus vite que les couches claires en surface provoquent d’énormes craquelures et gerçures . Très attaché à ce tableau, il finit par obtenir, en février 1860, l'autorisation de le restaurer lui-même. En agissant ainsi, il veut prouver qu’il est un vrai peintre, en montrant qu’il maîtrise les différentes parties de son art : le nu, le drapé, l’expression.

Le thème, tiré du chant VIII de l’Enfer de Dante, est inédit pour l’époque. La connaissance superficielle, que ses contemporains ont de l’œuvre de Dante, font qu’ils illustrent toujours les mêmes épisodes : l’histoire d’Ugolin (Enfer, chant XXXIII), Paolo et Francesca (Enfer, chant V), et La Barque de Charon (Enfer, chant III). La nouveauté de Delacroix s’exprime donc par le choix du sujet et par le format utilisé, pour cette peinture à sujet littéraire. Jusqu’à présent, ce format était réservé pour des peintures à sujets religieux ou mythologiques.

Pour ce tableau, les influences sont multiples. Il faut d'abord noter celle du Radeau de la Méduse (1819, musée du Louvre) de Géricault : une vue de gros plan, une embarcation, des flots déchaînés. Si la critique signale des ressemblances entre La Barque de Dante et l'œuvre de Géricault, c'est pour mieux en diminuer l'importance. Ensuite, c'est l'emprise de Michel-Ange (1475-1640) qui apparaît avec les musculatures imposantes des damnés (rappelant l'un des Deux Esclaves du Louvre) et de la femme (dérivée d'un prototype masculin). Celle de l’Antique vient après : la figure de Phlégyas, le nocher, chargé de conduire Dante et Virgile jusqu’à la ville infernale de Dité, renvoie au Torse du Belvédère (IVe av. J-C, Musée Pio-Clementino à Rome). Et pour finir, il faut également parler de l'influence de Rubens, avec les naïades du Débarquement de Marie de Médicis à Marseille (1610, musée du Louvre), dont il s'inspire pour la coloration, par petites touches de couleurs pures juxtaposées, des gouttes d’eau sur les corps de damnés. D'ailleurs, il en a fait une esquisse : Torse d'une sirène, d'après le Débarquement de Marie de Médicis (Kunstmuseum de Bâle)

Peintre célèbre -Eugéne Delacroix

Eugéne Delacroix

La révélation d’un talent (1822-1824)(suite)

C'est sous l'influence de Géricault et les encouragements de Gros que dans les années 1820, Delacroix s'intéresse aux chevaux et multiplie les études d'après nature. À la date du 15 avril 1820, il note dans son journal : « Il faut absolument se mettre à faire des chevaux. Aller dans une écurie tous les matins ; se coucher de très bonne heure et se lever de même ». Pour cela, il s'établit un véritable programme d'étude comprenant des visites dans les écuries ou au manège. La constitution de cette encyclopédie lui servira pour ses futurs tableaux.

Théodore Géricault, dont Delacroix fait la connaissance dans l'atelier de Guérin a eu une influence importante, particulièrement au début de sa carrièreIl lui emprunte sa manière de peindre : de forts contrastes d’ombres et de lumières donnant du relief et du volume aux modèles. Il utilise également certaines de ses couleurs : des vermillons, des bleus de Prusse, des bruns, des blancs colorés .L’un des sommets de sa première manière est : L’Assassinat de l’évêque de Liège (1831, Louvre). L’Officier turc, enlevant sur son cheval l’esclave grec Les Massacres de Scio (1824, musée du Louvre) est notamment inspiré de L’Officier de chasseur à cheval (1812, musée du Louvre) de Géricault. Quand celui-ci meurt le 26 janvier 1824, Delacroix devient malgré lui le chef de file du Romantisme

Les Massacres de Scio, que Delacroix présente en 1824 au Salon Officiel, obtient la médaille de seconde classe. Il est acheté 6 000 francs, par l’État, pour être exposé ensuite au musée du Luxembourg. La toile s’inspire d’un fait d’actualité : le massacre de la population de l’Île de Chio par les Turcs, survenu en avril 1822. Dès cette date, Delacroix a l’idée de peindre un tableau sur ce thème qu’il abandonne au profit de La Barque de Dante Les costumes orientaux que Jules-Robert Auguste (1789-1850), dit M. Auguste, lui prête pour l’élaboration de son tableau, proviennent de la collection qu’il ramena de ses voyages, en Orient. Delacroix put également effectuer des recherches iconographiques à La Bibliothèque Nationale. Un carnet, conservé aux Départements des Arts graphiques du musée du Louvre et utilisé vers 1820-1825, mentionne la consultation d’un ouvrage de Claude-Étienne Savary (1750-1788), Lettres sur la Grèce, édité en 1788 ainsi que des croquis effectués d’après le livre de Rosset, Mœurs et coutumes turques et orientales dessinés dans le pays, en 1790.

M. Auguste, ancien sculpteur devenu aquarelliste et pastelliste, a rapporté de ses voyages en Grèce, Égypte, Asie Mineure et Maroc de remarquables études et toutes une série d’objets : étoffes, costumes, armes et bibelots divers. Il est considéré comme l’initiateur de l’Orientalisme, en France. Son influence sur Delacroix et son art est très forte, surtout entre 1824 et 1832, date de son voyage en Afrique du Nord. C’est avec des œuvres, comme Les Massacres de Scio et le La Grèce sur les ruines de Missolonghi (1826, musée des Beaux-Arts de Bordeaux), toutes les deux tirés d'évènements contemporains, que Delacroix participa au mouvement philhellène. Tout d’abord, ce sont les poètes, qui se sont enflammés les premiers, pour la cause grecque :

Peintre célèbre -Eugéne Delacroix

Eugéne Delacroix

La Liberté guidant le Peuple 1831

La Liberté guidant le peuple est un tableau d'Eugène Delacroix représentant les trois glorieuses, présenté au public au Salon de Paris de 1831. Il a été reproduit sur des timbres postaux français et, de 1978 à 1997, sur le billet de banque de cent franc français.

Il est également devenu un symbole de la France, de la démocratie et de la République.

On peut dire que l'évènement se passe à Paris, grâce aux tours de Notre-Dame. Un effet de profondeur est produit par la cathédrale, qui paraît petite par rapport aux personnages. La technique utilisée est la peinture a l'huile. Les couleurs les plus présentes dans ce tableau sont les bleus, blancs, et rouges.

La Liberté unit les deux peuples : les faubourgs et la bourgeoisie révolutionnaire. Même s’ils s’opposent par nature, les deux peuples veulent tous les deux la liberté

Situation historiqueEugène Delacroix écrit à son frère le 18 octobre 1830 : « Si je n’ai pas vaincu pour la Patrie, au moins peindrai-je pour elle... ». Cette œuvre représente les Trois Glorieuses, un soulèvement populaire contre Charles X, qui dura trois jours, les 27, 28 et 29 juillet 1830. Charles X ayant instauré des lois liberticides, le peuple se révolta puis le renversa. Louis-Philippe le remplaça dans la « Monarchie de juillet ».

L'artiste lui-même appartient à une longue lignée de grands révolutionnaires, qu'a produite le « pays des révolutions ». Mais Delacroix lui-même n'a rien d'un révolutionnaire. De son propre aveu, il a traversé les événements de juillet 1830 comme « un simple promeneur ». Il est cependant établi qu'il s'est rendu au Louvre pour protéger les collections des combats. Delacroix n'acceptait pas les normes de l'Académie. En peinture, il ne s'intéressait guère aux styles grecs et romains avec l'insistance sur le dessin et l'imitation des statues antiques. Delacroix privilégiait la couleur au dessin, l'imagination au savoir, la spontanéité du geste sur la maîtrise. Il voyageait beaucoup au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les esquisses qu'il ramena lui fournirent un grand répertoire de thèmes (chasse au lion, scènes de guerre...).

Il s'agit d'une œuvre pleine de vitalité, d'action et d'audace. C'est l'union du peuple des faubourgs et de la bourgeoisie révolutionnaire, représentés par les personnages respectivement à la gauche et à la droite de la Liberté (de sa place).

Cette œuvre est assez imposante puisqu'elle mesure 3,25 m sur 2,60 m.

Le jeune garçon brandissant un pistolet a inspiré à Victor Hugo son personnage de Gavroche: on remarquera que le garçon porte en bandoulière une sacoche de munitions ou de grenades, très certainement volée à un soldat : tout comme dans le chapitre Des Misérables où il vole les cartouches pour les "résistants" de la barricade avant de se faire tuer...Dans Les Misérables qui a été écrit trente ans plus tard, le personnage au chapeau y est également représenté comme un fils d'aristocrate, révolutionnaire et ami de Gavroche et de Jean Valjean[5]. C'est l'un des rares emprunts de la littérature à la peinture, dont la relation d'influences est généralement dans l'autre sens.

Sur le personnage au chapeau, à gauche de la Liberté, les critiques pensaient que Delacroix avait fait un autoportrait, mais de nos jours encore la question reste en suspens.

Les romantiques jouent beaucoup sur l'atmosphère. Ici, Delacroix joue sur un registre patriotique en restreignant volontairement sa palette de couleur et disséminant partout dans le tableau les trois couleurs du drapeau national: bleu, blanc, et rouge. C'est ce qu'on appelle un leitmotiv. Il produit ici un effet d'identification: on se sent appelé, on sent qu'on fait partie du peuple - même si celui-ci est dépeint sous des traits ambigus.

Pour mieux saisir ce qui distingue le romantisme du courant précédent, si ce tableau avait été classique, la Liberté regarderait droit devant, elle serait plus centrée dans l'œuvre, elle serait juchée sur un socle, et le drapeau qu'elle porte ne serait pas tronqué.

Certains reconnaissent au jeune homme la figure de l'étudiant, car il porte la faluche, ce qui bien sûr historiquement est impossible puisque le tableau représente la Révolution de Juillet 1830 alors que la faluche n'est apparue qu'en 1888.

En France, ce tableau servit à illustrer les billets de banque de cent francs de 1978 à 1995, et la série de timbres d'usage courant « Liberté » de 1982 à 1990.

Peintre célèbre -Eugéne Delacroix

Eugéne Delacroix

Vue du Fort de Mers-el-Kébir à Oran (1848)

La révélation d’un talent (1822-1824)(suite)

Son tableau fut durement accueilli par les critiques, par la majorité des artistes et par le public. Bien que Gros ait apprécié La Barque de Dante, il jugea Les Massacres de Scio, avec sévérité, en affirmant qu’il s’agissait du « Massacre de la peinture ! ». Certains critiques, tout en signalant l’influence des Pestiférés de Jaffa de Gros, écrivirent qu’il avait « Mal lavé la palette de Gros ». Cependant, Delacroix eut aussi des défenseurs. Dans Le Constitutionnel, Thiers écrivit : « M. Delacroix […] a prouvé un grand talent, et il a levé des doutes en faisant succéder le tableau des Grecs à celui de Dante ». Ce tableau le place comme porte-drapeau des romantiques, ce qu'il déplore, ne voulant être affilié à aucune école. En fait, ce que ses détracteurs lui reprochent, c’est sa manière de peindre, sa négligence vis-à-vis du dessin, d’où l’emploi du mot « tartouillade » par Delécluze en 1822 et les remontrances d’Anne-Louis Girodet sur ce sujet.

En effet, c’est à dessein que Delécluze emploie ce mot car selon Le Littré, il signifie : « En langage d’atelier, peinture d’une exécution très lâchée, et dans laquelle la composition et le dessin sont complètement sacrifiés à la couleur ». Cependant, Delacroix n’a pas eu que des détracteurs. Tout au long de sa carrière, il a pu bénéficier du soutien indéfectible de Thiers qui lui apporta son appui, de Théophile Gautier (1811-1872) et de Charles Baudelaire (1821-1867) qui lui consacra un poème, Les Phares (VI, Les Fleurs du mal) et un de ses salons, celui de 1846 (IV, Mes Salons).

Le peintre présente également trois autres tableaux au Salon : Tête de vieille femme (musée des Beaux-Arts d’Orléans) et Jeune orpheline au cimetière (musée du Louvre), et hors catalogue, Le Tasse dans la maison des fous (collection particulière). Entre 1823 et 1825, il peint plusieurs tableaux de Grecs en costume de palikares (soldats grecs combattant les Turcs pendant la Guerre d’indépendance) et des Turcs, dont certains ont pu être utilisés pour Les Massacres de Scio. Lors du Salon Officiel, Delacroix eut l’occasion de voir des peintures de John Constable que son marchand Arrowssmith présentait, notamment La Charrette à foin (1821, National Gallery de Londres), récompensée par la médaille d’or. Une anecdote veut qu’après avoir vu cette toile, il décida de refaire le ciel des Massacres de Scio, après en avoir demandé la permission au comte de Forbin (1777-1841), directeur des musées.

Peintre célèbre -Eugéne Delacroix

Eugéne Delacroix

Frédèric Chopin

Les années romantiques (1825-1831)

Durant son voyage en Angleterre, qui s’est déroulé de mai à août 1825, Delacroix a visité Hampstead et l’Abbaye de Westminster, dont il s’est inspiré pour l’Assassinat de l’évêque de Liège (1831, musée du Louvre)

C'est dans les années 1820 que Delacroix, de sept ans son aîné, croise pour la première fois, chez son ami Jean-Baptiste Pierret, Louis-Auguste Schwiter (1805-1889). Ils furent des amis très proches et tous les deux, de grands admirateurs du portraitiste anglais.

C’est à partir de 1826 que Delacroix fréquente Victor Hugo et son cénacle.

Leur intérêt commun pour leMoyen Âge donnera naissance au« style troubadour » :Ingres et Delacroix ont l'un et l'autre réalisés des peintures de petit format dans ce style

Le 25 avril1826,Missolonghi, bastion de la résistance grecque, est prise par les Turcs. Une exposition est organisée le 24 mai, à la Galerie Lebrun, 4 rue du Gros-Chenet afin de récolter des fonds pour soutenir leur cause. Delacroix y présente d'abord Le Doge Marino Faliero (Wallace collection de Londres), Don Juan et Un officier tué dans les montagnes, qu'il remplace en juin, par Le Combat du Giaour et d'Hassan et en août, par La Grèce sur les ruines de Missolonghi (musée des Beaux-Arts de Bordeaux). Il s’agit pour le peintre d’alerter l’opinion publique alors que le gouvernement français prône la neutralité. Pour cette allégorie de La Grèce, il s’inspire des Victoires Antiques et de la figure mariale (avec son manteau bleu et sa tunique blanche).

Au Salon officiel de 1827-1828, Delacroix expose plusieurs œuvres, dont La Mort de Sardanapale (musée du Louvre), unanimement rejeté par les critiques. Pourtant, par ses références à l’art du passé, par la multiplicité de ses sources d’inspiration et par le choix de son thème dans l’Orient ancien, Delacroix n’a nullement voulu choquer ses pairs mais plutôt les convaincre de son génie. Mais, les injures fusent de partout.

Le déchaînement suscité par la présentation de son tableau gêne ses amis, qui n’interviennent pas pour le défendre.Victor Hugo, en effet, ne prend pas publiquement son parti. C’est seulement dans une lettre du 3 avril1828, adressé à Victor Pavis, qu’il manifeste son enthousiasme pour La Mort de Sardanapale, en écrivant: « Ne croyez pas que Delacroix ait failli. Son Sardanapale est une chose magnifique et si gigantesque qu’elle échappe aux petites vues […] ""

Après cet échec cuisant, Delacroix va conserver son tableau, dans son atelier jusqu’en1844, date à laquelle il se décide de le mettre en vente. En1845, il trouve un acquéreur en la personne d’un collectionneur américain, John Wilson, pour une somme de 6 000 francs. Le Salon de1827-1828 est avec l’Exposition Universelle de1855, la manifestation la plus importante pour Delacroix, par le nombre de toiles présentées.

Peintre célèbre -Eugéne Delacroix

Eugéne Delacroix

Tobie et l'Ange

Les années romantiques (1825-1831)(suite)

C’est après la visite de Charles X à Nancy que Delacroix reçoit, le 28 août 1828, une commande du Ministre de l’intérieur. Il s’agit de La Mort de Charles le hardi ou Le Téméraire, plus couramment appelé La Bataille de Nancy (musée des Beaux-Arts de Nancy), que le roi veut offrir à la ville de Nancy et qui ne sera terminé qu’en 1831, et ne sera exposé au Salon qu’en 1834. Sa disgrâce n’a donc pas duré longtemps. Grâce à la protection de la famille royale, Delacroix reçoit en décembre 1828 ou en janvier 1829, la commande de deux peintures pour la duchesse de Berry (1798-1870), veuve de l’héritier du trône légitimiste : Quentin Durward et le Balafré (vers 1828-1829, musée des Beaux-Arts de Caen) et La Bataille de Poitiers, dit aussi Le Roi Jean à la bataille de Poitiers (musée du Louvre), qui ne seront achevés qu’en 1830

À la demande du duc Louis-Philippe d'Orléans (1775-1850), Delacroix peint un tableau de grande dimension (420 × 300 cm pour sa galerie historique, au Palais Royal. Il s’agit de Richelieu disant sa messe (1828) ou Le Cardinal de Richelieu dans sa chapelle au Palais-Royal, détruit durant La Révolution de 1848

En janvier, il le sollicite de nouveau pour un autre tableau inspiré de Walter Scott (1771-1832), l’Assassinat de l’évêque de Liège (musée du Louvre), tout d’abord présenté à la Royal Academy en 1830, ensuite au Salon officiel de 1831 et enfin à l’Exposition Universelle de 1855 à Paris et à celle de Londres en 1862. Une anecdote circule au sujet de ce tableau, concernant une nappe blanche, point capital de cette scène, que Delacroix avait du mal à peindre. En dessinant un soir chez son ami Frédéric Villot (1809-1875), le peintre se serait fixé un ultimatum, en déclarant : « Demain j’attaque cette maudite nappe qui sera pour moi Austerlitz ou Waterloo ». Et ce fut Austerlitz. Pour la charpente de la voûte, il s’était inspiré de croquis faits au Palais de justice de Rouen et du vieux hall de Westminster qu’il avait visité durant son séjour à Londres.

Peintre célèbre -Eugéne Delacroix

Eugéne Delacroix

Le Jardin de George Sand a Nohant

Les années romantiques (1825-1831)(suite)

En 1831, Delacroix présente au Salon officiel, qui avait ouvert ses portes, cette année-là, le 14 avril La Liberté guidant le peuple. Le tableau, répertorié au no 511 du catalogue du Salon, est intitulé Le 28 juillet ou La Liberté guidant le peuple (titre qu’il conservera par la suite). Il l’a peint afin d’effacer des mémoires son précédent échec au salon de 1827 et pour s’attirer les bonnes grâces du nouveau pouvoir, et bénéficier ainsi de nouveau des commandes publiques. Il a été acheté pour une somme de 3 000 francs par Louis-Philippe afin d’être exposé au Musée Royal, alors au Palais du Luxembourg.

Sa peinture n’y est présentée que quelques mois, de peur que son sujet encourage les émeutes. Elle est d’abord mise dans les réserves par Hippolyte Royer-Collard, directeur des Beaux-Arts, ensuite reprise par Delacroix, dès 1839, avec l’autorisation de François Cavé, son successeur et exposé de nouveau en 1848. Cependant, quelques semaines plus tard, il est invité à la reprendre. Grâce à Jeanron, directeur des musées et à Frédéric Villot, conservateur au musée du Louvre, La Liberté guidant le peuple rejoint les réserves du musée du Luxembourg. Avec l’accord de Napoléon III, elle sera exposée à l’Exposition Universelle de 1855. Ce n'est qu'en novembre 1874, qu'elle est déplacée d'une manière définitive, pour être exposée en permanence au musée du Louvre.

Son sujet est lié aux combats de rues, qui se sont déroulés durant les journées révolutionnaires des 27, 28 et 29 juillet, dites aussi « Les Trois Glorieuses ». La figure de La Liberté, représenté par une jeune-femme à la poitrine nue, coiffé d’un bonnet phrygien, tenant un drapeau tricolore (bleu et rouge, aux couleurs de Paris, et blanc, au couleur du Roi) est accompagnée par un enfant des rues, placé à sa droite et par un jeune-homme à la redingote, coiffé d’un haut de forme et tenant une espingole (fusil tromblon à deux canons parallèles), placé à sa gauche. La légende veut que ce jeune homme représente Delacroix et qu’il ait participé aux évènements.

, plusieurs éléments réfutent ces faits : le témoignage d’Alexandre Dumas, les convictions politiques du peintre (fervent bonapartiste). Il aurait tout au plus été enrôlé dans la garde nationale, qui avait été restaurée le 30 juillet 1830 après avoir été supprimée en 1827, afin de garder le trésor de la couronne, (d’ailleurs déjà au Louvre).

Pour Lee Johnson, expert britannique et spécialiste de Delacroix, il s’agirait plutôt d’Étienne Arago (1802-1892), ardent républicain, directeur du Vaudeville de 1830 à 1840. C’était déjà la figure politique à laquelle Jules Claregie avait pensé, en 1880. Quant à l’enfant des rues, il aurait inspiré Victor Hugo (1802-1885) pour son personnage de Gavroche des Misérables, publiés en 1862

Peintre célèbre -Eugéne Delacroix

Eugéne Delacroix

Les années romantiques (1825-1831)(suite)

Le tableau reçoit un accueil modéré de la part de la critique. Cependant, Delécluze s’est montré compréhensif envers lui, en écrivant dans Le Journal des Débats, du 7 mai : « … Ce tableau peint avec verve, coloré dans plusieurs de ses parties avec un rare talent, rappelle tout à fait la manière de Jouvenet … ». Certains critiques ont appréciés son tableau. Mais, d’autres trouvent que la représentation de La liberté est inacceptable. Celle-ci est la cible des qualificatifs les plus vulgaires : « poissarde, fille publique, faubourienne ». C'est son réalisme qui dérange : la nudité de son torse, la pilosité des aisselles.

Son absence, pendant des années des cimaises du musée, en fait une œuvre emblématique, une icône républicaine, qui servira d’affiche à la réouverture en 1945, du musée du Louvre et ornera l’ancien billet de 100 Francs. Le sculpteur François Rude s’en inspirera pour son Départ des volontaires, figurant sur l’arc de triomphe de Paris et en 1924, le peintre, Maurice Denis, reprendra ce sujet pour orner la coupole du Petit Palais, consacré à l’art romantique et réaliste.

Les querelles, qui opposent les classiques et les romantiques ou modernes, agacent beaucoup Delacroix. Le 27 juin 1831, il écrit au peintre Henri Decaisne (1799-1852), membre comme lui de la Société libre de peinture et de sculpture, fondée le 18 octobre 1830, afin d’adopter une stratégie commune face à l’influence puissante de la Société des Amis des Arts, proche de l’Institut (créée en 1789 et ressuscitée en 1817). Sur les conseils de Decaisne, il contacte Auguste Jal (1791-1873), critique d’art important pour qu’il défende leur cause dans Le Constitutionnel. Dans une longue lettre qu’il adresse alors à M. d’Agoult, ministre de l’intérieur de l’époque, afin d’exposer leurs griefs et de signaler les dangers de séparer les artistes « officiels », des autres, d’un talent bien souvent plus grand. Par ailleurs, en septembre 1831, Delacroix obtient la Légion d’honneur. Ce qui est un début de reconnaissance officielle

Peintre célèbre -Eugéne Delacroix

Eugéne Delacroix

Le voyage en Afrique du Nord, en Tunisie et en Espagne (fin janvier à juillet 1832)

C’est à la mi-octobre 1831 que Louis-Philippe informe Charles-Edgar comte de Mornay (1803-1878) de sa mission auprès de Moulay Abd er-Rahman (1778-1859), chef chérifien du Maroc. Il s’agit de porter un message de paix à l’empereur du Maroc et aux Britanniques, bien implantés sur le plan commercial, dans le pays. Cette ambassade doit clore plusieurs dossiers épineux, dus à la conquête de l'Algérie par la France. Sa mission sera une réussite sur le moment : Mornay enverra le 4 avril 1832, une lettre déclarant au général en chef de l’état-major d’Alger, Savary, duc de Rovigo, que le Maroc abandonne ses visées sur la région de Tlemcen et d’Oran, promet de rester neutre et de retirer ses troupes de l’Algérie.

C’est tout d’abord, Eugène Isabey, qui avait été pressenti, pour se joindre à la mission diplomatique en Afrique du Nord. Or, le peintre revenu depuis peu d’Alger, s’était désisté, craignant un deuxième voyage en Afrique. C’est donc Delacroix qui sera choisi pour accompagner la mission, à ses frais. Ce n'est qu'à la fin de l’année 1831 que le peintre et Mornay font connaissance, grâce à Edmond-Henri Duponchel (1794-1868), futur directeur de l’opéra, et Armand Bertin, directeur du Journal des Débats, à la requête de Mademoiselle Mars (1778-1847), maîtresse officielle de Mornay, et amie de Duponchel et de Bertin: celle-ci étant désireuse de trouver un compagnon de voyage agréable, à son amant. Mornay et Delacroix dînèrent ensemble à la Saint-Sylvestre, en compagnie de la comédienne.

Le départ, prévu le lendemain vers 3 heures du matin, eut lieu rue de la Tour-des-Dames en berline jusqu’à Toulon où avait été appareillée une corvette-aviso de 18 canons, commandée par le capitaine de frégate Ange-François Jouglas. La Perle quitte Toulon le 11 janvier 1832, longe les côtes de Minorque, Majorque, Malaga et celles du royaume de Grenade, passe près de Solobrena et de Motril en Espagne, s’arrête à Algésiras pour le ravitaillement et mouille devant Tanger, le 24 janvier 1832 à 8 heures. Durant la traversée Delacroix exécute une vue de la côte de Solobrena et un effet de soleil couchant sur la mer, au pastel, et près de Gibraltar où le bateau n'a pu faire escale à cause d'une épidémie de choléra, une aquarelle (au Louvre), intitulée Côte d'Afrique, détroit de Gibraltar.

C'est Jacques-Denis Delaporte, consul de France à Tanger qui les accueille, et se charge des formalités de débarquement et de la mise au point du protocole de réception, par les autorités de la ville. Ce n'est que le lendemain que Mornay et ses collaborateurs débarquent, pour s'installer à la Maison de France. Profitant d’un intermède, Delacroix se promène dans Tanger, un carnet à la main.

Bien que Mornay soit accompagné par Antoine-Jérôme Desgranges (1784-1864), interprète du roi, il ne peut s’opposer à ce qu’Abraham Benchimol se joigne à eux : le protocole voulant qu’un européen ne puisse s’adresser directement à l’empereur et que seul un juif y soit autorisé. Quant à Delacroix, sans préjugés vis-à-vis des juifs et très intéressé par leur communauté, il se lie d’amitié avec le drogman, au service du consulat depuis 1820, et bénéficie ainsi du bon accueil de son entourage. Ce qui lui permet de croquer la nièce d'Abraham, Léditia Azencot, Saada, sa femme, et Presciadia et Rachel, ses filles. Grâce à Madame Delaporte, la femme du consul, il put également dessiner de jeunes musulmanes, très effarouchées par un étranger.