Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

france gif bande sommaire hiver centerblog sur afrique france place monde coup nuit annonce cadre merci maison

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

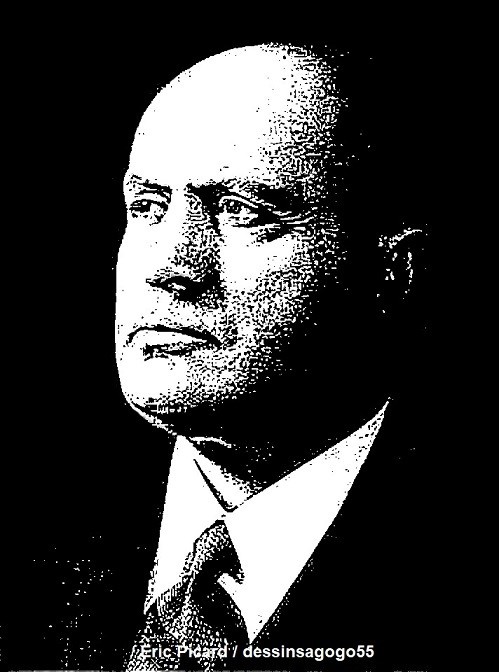

Mussolini déclare la guerre à la France.

Le 6 mai 1939, Mussolini signe le pacte d'Acier avec l'Allemagne, qui scelle officiellement la naissance du pacte italo-allemand et qui, à la demande du Duce, ne se limite pas à une alliance défensive mais aussi offensive.

L'invasion de la Pologne se profile. Ciano se rend en Allemagne et tente d'expliquer que l'Italie ne dispose pas des moyens nécessaires pour s'engager aux côtés de l'Allemagne. Les Allemands le rassurent sur une non-intervention anglaise et russe, font miroiter la possibilité d'obtenir la Grèce et la Yougoslavie et indiquent que la participation de l'Italie n'est pas requise. L'Allemagne , en ne consultant pas Rome et par le pacte germano-soviétique (23 août), viole les termes de l'alliance. Le 1er septembre, l'Allemagne envahit la Pologne, mettant en marche la Seconde Guerre mondiale. Mussolini déclare la « non-belligérance » et non la neutralité de l'Italie, le terme de « neutre » étant contraire au principe du fascisme, ce qui permet à l'État italien de se maintenir momentanément en dehors du conflit.

Le 10 mars 1940, il accueille à Rome le ministre allemand des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop, qui le sollicite pour entrer en guerre. Le 18 mars, il rencontre Hitler au col du Brenner. Les 16, 22, 24 et 26 avril, il reçoit des messages de Churchill, de Paul Reynaud, de Pie XII et de Roosevelt, qui lui demandent de rester neutre. La France et la Grande-Bretagne sont prêtes à lui garantir une place à la table des négociations dans le cadre d'un règlement de paix et quelques concessions en Afrique même si l'Italie ne participe pas au conflit, ce que Mussolini refuse.

À la suite des succès extraordinaires et inattendus de l'Allemagne nazie entre avril et mai 1940 (chute de Calais, de la Belgique et début de l'évacuation de Dunkerque), Mussolini pense que l'issue de la guerre est désormais décidée et le 10 juin il déclare la guerre à la France et à la Grande-Bretagne, ce qui a été qualifié de « coup de poignard dans le dos » par l'« Écho de la Falaise » (13 juin 1940).

Face aux contrariétés et aux remontrances de certains collaborateurs importants et de militaires parmi lesquels Dino Grandi, Galeazzo Ciano et le général Enrico Caviglia, Mussolini répond à Badoglio : « J'ai besoin de quelques milliers de morts pour m'asseoir à la table des négociations. »

Dans la guerre contre la France, les troupes italiennes prennent au début une attitude défensive en raison d'un matériel inadapté, du temps nécessaire pour mobiliser les moyens qui ne sont pas suffisants et de la réticence à attaquer les « cousins » français. En août 1939, l'armée italienne dispose de 67 divisions composées de 43 divisions classiques très mal équipées en moyens de transport, 24 divisions spéciales dont 3 cuirassées, 2 motorisées, 3 d'intervention rapide et 5 divisions alpines. Après la mobilisation de 1940, les effectifs ne dépassent pas 1 600 000, moins qu'en 1915 par manque d'équipements. Les moyens italiens sont cependant d'une écrasante supériorité numérique sur les Français, car les exigences du front du Nord-Est et l'expédition de Norvège ont vidé les casernes françaises du Sud-Est. Les premiers à prendre l'initiative sont les Alliés : des avions britanniques décollent des aéroports français et bombardent Turin dans la nuit de 11 au 12 juin.

Par mesure de rétorsion, les avions italiens bombardent les bases militaires d'Hyères et de Toulon. Le 14, la zone industrielle de Gênes est bombardée par la Marine française et l'armée italienne reçoit l'ordre de lancer dans les Alpes une offensive programmée le 18 : Mussolini prend conscience de la nécessité d'occuper des territoires avant la fin du conflit, qui semble inévitable. Les Italiens attaquent aussi Bizerte, Bastia et Calvi.

Alors que la France demande un armistice à l'Allemagne le 17 juin, dans les Alpes, une résistance acharnée des Français met en déroute les soldats italiens. Le fort de la Redoute est évacué seulement le 3 juillet. En Briançonnais, en Ubaye, en Maurienne, les Italiens n'ont pas réussi à passer la frontière malgré des pertes importantes. Par endroits, ils perdent même du terrain : le redoutable fort italien du Chaberton (3 136 m) est réduit au silence le 21 juin en une après-midi par seulement quatre mortiers français. Malgré quelques infiltrations momentanées, les troupes italiennes ne dépassent pas Menton lors de leur offensive sur Nice. La bataille des Alpes met en lumière l'extrême inefficacité de l'armée italienne.

Mussolini participe à un sommet à Munich avec Hitler pour discuter de l'inattendue et imprévue reddition française face à la Wehrmacht : les conditions de paix demandées par le Duce sont acceptées partiellement.

Le 24 juin, la France signe l'armistice avec l'Italie, lui reconnaissant, en plus de l'occupation d'une portion du territoire français frontalier, la démilitarisation d'une large bande le long des frontières franco-italienne et libyo-tunisienne.

À la nouvelle d'un débarquement allemand imminent au Royaume-Uni (Opération Seelöwe) auquel l'Allemagne ne veut pas associer l'Italie, Graziani et Italo Balbo, gouverneur de Libye, reçoivent l'ordre d'avancer vers l'Égypte, qui est un protectorat britannique (25 juin). Mais le 28, alors qu'il survole Tobrouk bombardée par les Britanniques, Balbo est abattu par les batteries anti-aériennes italiennes qui l'ont pris pour un avion ennemi. Les premières victoires se révèlent éphémères parce que la guerre se prolonge au-delà de ce qui est prévu, en raison de l'impréparation, la désorganisation et l'insuffisance de l'armée italienne.

Le 27 septembre 1940 l'Italie, l'Allemagne et le Japon s'unissent par le pacte tripartite, auquel adhèrent, dans l'ordre tout au long de la guerre, la Hongrie (20 novembre 1940), la Roumanie (23 novembre), la Slovaquie(24 novembre), la Bulgarie (1er mars 1941) et la Yougoslavie (27 mars).

Le 4 octobre 1940, Mussolini rencontre Hitler au Brenner pour établir d'un commun accord une stratégie militaire. Le 12 octobre, les Allemands prennent le contrôle de la Roumanie, située dans la zone d'influence italienne et riche de gisements pétrolifères nécessaires à l'Italie, une nouvelle fois sans prévenir les Italiens.

En conséquence, Mussolini décide de se lancer dans une « guerre parallèle » à côté de l'allié allemand, afin de ne pas trop dépendre de l'initiative militaire et politique d'Hitler. Il est toujours convaincu que la Grande-Bretagne sera amenée rapidement à pactiser avec le Führer et que le principal front de guerre sera ainsi terminé. Le 15 août 1940, le sous-marin italien « Delfino » torpille près de l'île de Tinos un vieux croiseur léger grec, l'« Helli », qui participe, à la demande du gouvernement grec, à des festivités. Tout ceci se produit sur ordre précis de Mussolini, transmis par lettre à l'amiral Cavagnari, sous-secrétaire à la marine militaire. Il y a de nombreuses frictions avec les états-majors et avec Pietro Badoglio alors chef d'état-major. En effet, la décision de Mussolini va à l’encontre des recommandations de l’état-major qui désire quelques mois d’attente de manière que la conquête en Afrique du Nord soit terminée. Plus de la moitié de l’armée de terre est mobilisée sur cet autre front de telle manière qu’une opération militaire serait difficilement exécutable. Cependant, le 13 octobre, Mussolini annonce à Badoglio qu’il fixe tout de même la date de la prise de la Grèce au 26 octobre malgré les doutes et les appréhensions de ses chefs militaires. En dépit de cette mésentente, Badoglio, chef d’état-major, ne montre pas d’opposition réelle à la volonté du Duce d’attaquer la Grèce. Il se contente d’émettre des réserves face au peu de temps que Mussolini semble prêt à donner pour les préparatifs. Après un entretien houleux avec Mussolini, Badoglio réussit à retarder l’échéance au 28 octobre. L’action est désormais imminente car le Duce s’enthousiasme à l’idée d’une victoire facile qui surprendrait son allié Hitler et dont Mussolini pourrait s'enorgueillir auprès de son peuple dans sa quête pour rendre l'honneur dû à l'Italie : «Jusque-là, en guise de dépouilles de guerre, il ne pouvait guère s'enorgueillir auprès du peuple italien que de l'insignifiante conquête de l'avant-poste stérile du Somaliland britannique en août ». Pour cause, l'Allemagne s'était infiltrée au début du mois de septembre en Roumanie sans en avertir l'Italie. Mussolini souhaite non seulement se venger de cet affront en procédant à une invasion sans en avertir Hitler, mais aussi équilibrer quelque peu la balance entre les deux puissances en termes de conquêtes. Le 19 octobre, Mussolini envoie un communiqué à Hitler pour l'avertir d'une conquête prochaine de la Grèce sans lui faire part de la date exacte de cette opération. Plus tard, le 28 octobre, trois jours après la réception de ladite lettre par Hitler, les deux dictateurs se retrouvent à Florence où Mussolini, ravi, lui annonce que ses troupes ont déjà franchi la frontière grecque depuis l'Albanie .

Entre-temps, la mise en route de cette guerre se fait d'une manière expéditive avec des raisonnements plus spéculatifs que raisonnés qui se fondent toutes sur une apparente infériorité de la puissance militaire grecque. À propos de la conquête de la Grèce à venir, Ciano, ministre des Affaires étrangères italien, parle même d'une promenade. A contrario, l'historien Ian Kershaw déclare : « Ce qui se passait pour l'esprit de décision du dictateur n'était en vérité qu'un vernis des plus minces fait d'hypothèses bancales, d'observations superficielles, de jugements d'amateur et d'appréciations dépourvues de tout sens critique ». La remarque de l'historien s'inscrit dans le tableau d'un amas de spéculations de la part de Mussolini et présage une réalité bien différente.

Et en effet, lorsque l'attaque débute, l'hiver, le territoire montagneux ainsi qu'un équipement totalement inadapté empêchent toutes les tentatives d'avancées. L'armée grecque, renforcée par l'arrivée de plus de 70 000 soldats britanniques, se révèle plus aguerrie et organisée que prévu. Les Grecs se montrent donc bien plus combatifs tandis que les Italiens sont d'une faiblesse déplorable par la faute d'un manque de préparatifs. L'appui des nombreuses escadrilles aériennes et navales britanniques est déterminant : les Italiens sont obligés de se replier en territoire albanais, transformant le conflit en une guerre de position. Les munitions et le manque de matériel nuisent au bon déroulement de cette opération qui paraissait déjà condamnée. L'attaque contre la Grèce se conclut par une défaite désastreuse. Le maréchal Badoglio qui critique ouvertement le Duce pour son amateurisme est limogé. Un autre désastre accable Mussolini : la moitié de la flotte italienne stationnée à Tarente est mise hors de combat le 11 novembre par l'aviation britannique.

En Afrique, en janvier 1941, les Britanniques procèdent à une vigoureuse contre-offensive qui conduit à la conquête de l'Afrique orientale italienne vers juin 1941. Les dernières troupes italiennes se rendent à Gondar le 21 novembre. La supériorité numérique et technologique des Britanniques et la progressive perte d'initiative de la marine italienne ne peuvent que conduire à la défaite.

Par la suite, les combats entre les deux marines ennemies se limitent du côté italien à la guerre sous-marine, à la protection des voies d'approvisionnements entre la Sicile et la Libye italienne, à de sporadiques tentatives d'interceptions de convois britanniques sur la voie Gibraltar-Alexandrie et à des opérations téméraires réalisées par des équipages d'assaut (les MAS (it), petites barques chargées de tritole qui causent la destruction de nombreux bateaux britanniques et des sous-marins miniatures).

| Notes et références | |

| Seconde guerre mondiale (Sommaire) | |

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | |||||||||||||||||||||||||