Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

cadre center merci centerblog sur base vie france place animaux animal chez article maison mort histoire création nuit automne article

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

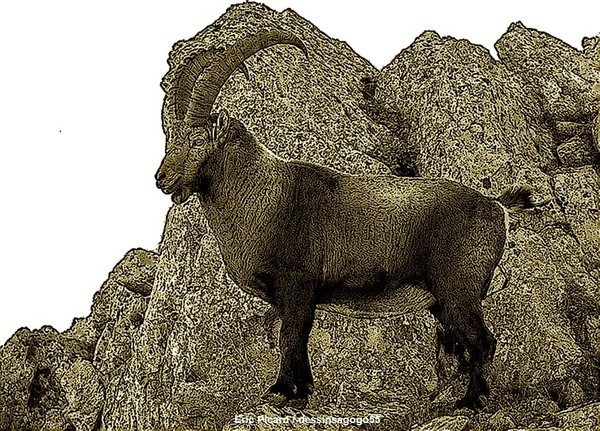

Bouquetin des Alpes

Le Bouquetin des Alpes (Capra ibex), bouquetin ou ibex, est un mammifère de la famille des Bovidés, de l'ordre des Artiodactyles et de la sous-famille des Caprinés.

Sorte de chèvre sauvage, il existe dans l’arc alpin où il a failli disparaître au XIXe siècle avant de bénéficier de programmes de réintroductions. L’espèce est aujourd’hui hors de danger. Les dernières populations naturelles de bouquetins existaient en Italie et en France, mais il se rencontre désormais aussi en Suisse, en Allemagne, en Autriche et en Slovénie.

Une espèce proche, le bouquetin ibérique (Capra pyrenaica), occupe la péninsule ibérique. Le genre Capra est représenté par six autres espèces présentes en Asie centrale, au Moyen-Orient et dans le nord-est de l’Afrique, elles sont la chèvre du Caucase (Capra caucasica), le Markhor (Capra falconeri), le bouquetin de Nubie (Capra nubiana), le Yanghir (Capra sibirica) et le bouquetin d'Abyssinie (Capra walie). La chèvre domestique, Capra hircus, est parfois distinguée de son homologue sauvage, le bézoar (Capra aegagrus ou C. hircus aegagrus).

Étymologie et nomenclature

Le mot « bouquetin » dérive du provençal boc-estain, dont l'origine viendrait soit de l'occitan boc estanc (« bouc au pied solide »), soit de l'allemand Steinbock (« bouc de rocher »). Capra est le nom latin de la chèvre, ibex est un type de chèvre. Les mâles sont appelés bouquetins, les femelles étagnes, les jeunes mâles éterlous et les jeunes femelles éterles.

L’espèce Capra ibex a été décrite pour la première fois par Linné en 1758, sa localité type est située dans le Valais. Elle est aujourd’hui considérée comme monotypique.

Histoire

Jusqu'au Tardiglaciaire, le bouquetin vivait dans toutes les régions montagneuses d'Europe. Il est source d'inspiration pour les hommes du Paléolithique supérieur qui le représentent dans de nombreuses grottes à l'instar de celle de Lascaux. C'est pendant cette période que les sous-espèces s'individualisent tandis que les différentes populations gagnent progressivement les altitudes les plus élevées au fur et à mesure que le climat se réchauffe.

L'espèce doit sa survie aux rois de Piémont-Sardaigne. Le constat de la quasi-disparition de l'espèce présenté à l’Académie Royale des Sciences à Turin conduisit en effet le roi Charles-Félix de Savoie à interdire par décret la chasse des bouquetins alpins sur les terres royales du Grand Paradis le 12 septembre 1821, puis sur l'ensemble des terres de la Maison de Savoie.

Le roi Victor-Emmanuel II fit ensuite protéger en 1856 les derniers individus situés en Vallée d'Aoste pour sa chasse personnelle, en créant la réserve royale du Grand Paradis, avec le château de Sarre et la maison de chasse d'Orvieille au Valsavarenche comme points de référence. Il engagea un corps de garde-chasses afin de protéger cette population.

Les successeurs italiens de Victor-Emmanuel II – les rois Humbert Ier et Victor-Emmanuel III – poursuivirent les achats de terre et de fermage en Vallée d’Aoste et dans le Piémont, régions dans lesquelles les bouquetins étaient alors strictement surveillés, des battues annuelles étant organisées sous contrôle des gardes royaux. En 1922, la réserve royale de chasse du Grand Paradis devient parc national italien et la chasse y est complètement interdite.

Côté français, une petite population relictuelle se maintenait sur les hauteurs du massif de la Vanoise, sur le versant de la Maurienne plus difficilement accessible car plus escarpé et d'altitude moyenne plus élevée. La création du parc national de la Vanoise, contigu au parc national italien du Grand Paradis, facilita les échanges entre les deux populations et contribua ainsi au renouveau de l'espèce.

Habitat

Le bouquetin est une espèce rupicole. Son milieu de prédilection comprend des murailles abruptes, des falaises à pics ou des parois escarpées. Il ne fréquente la forêt qu’exceptionnellement.

Dans les Alpes, selon les saisons, l'altitude à laquelle on peut le trouver varie de 500 à 3 300 m. C'est l'été que les animaux montent le plus haut, aux cols les plus élevés pour profiter surtout des pâturages non consommés par les autres herbivores sauvages ou domestiques, sur les sommets ou les crêtes. L'hiver, ils peuvent descendre jusque dans les vallées pour trouver de la nourriture.

Le 4 août 2017, un bouquetin a été photographié à plus de 3 700 m d’altitude dans la face sud de la Meije

Description

Le mâle

Trapu, il possède de courtes mais solides pattes, un cou large et des yeux assez écartés mais la caractéristique la plus frappante chez le bouquetin mâle réside dans ses cornes.

Trois mois après sa naissance, il se dote en effet d'une paire de cornes, lesquelles grandissent tout au long de la vie, leur croissance se ralentissant cependant avec l'âge. Recourbées vers l'arrière et plus ou moins divergentes selon les individus, en forme de cimeterres, elles se parent de nodosités également appelées bourrelets de parure. À l'âge adulte, les cornes du mâle atteignent 70 à 100 cm et peuvent peser jusqu'à 6 kg la paire. On peut souvent voir des bouquetins s'en servir pour se gratter le dos ou les cuisses.

La femelle, ou étagne

La femelle appelée « étagne », et éterle quand elle est jeune, est plus petite et plus fine que le mâle. Elle mesure entre 70 et 78 cm de hauteur au garrot pour une longueur comprise entre 1,05 et 1,45 mètre. Son poids varie entre 35 et 50 kg. Mais la différence principale réside dans la longueur des cornes. Ces dernières sont en effet beaucoup plus courtes, mesurant 20–25 cm (30 au maximum) et ne pesant que 100 à 300 grammes la paire. Les cornes des femelles sont plus fines et par ailleurs dépourvues de bourrelets

Le petit, ou cabri

Chez les petits bouquetins, la reconnaissance des sexes est impossible avant 5-6 mois et reste très difficile jusqu'à 1 an ; on parle alors de cabris.

Au-delà d'un an, il devient possible de différencier le sexe des individus par l'observation du diamètre des cornes. Il est plus important chez les jeunes mâles : les cornes se font plus épaisses à la base du fait de l'apparition des premières nodosités. Chez les jeunes femelles, les cornes sont plus minces et dépourvues de bourrelets.

Les cornes constituent donc une clef de détermination des sexes, mais aussi de l'âge d'un individu.

Éléments d'anatomie

Les cornes

Contrairement aux idées reçues, les nodosités des cornes des bouquetins mâles ne permettent pas de calculer leur âge. Ce sont en fait les stries de croissance de l'encornure formant une suite d'étuis emboîtés qu'il faut compter pour déterminer l'âge d'un mâle adulte.

Chez les individus non adultes, cabris, ce sont la taille et le diamètre des cornes qu'il convient de prendre en compte. En deçà de 15 centimètres, on parle de cabri et il est alors impossible de déterminer le sexe de l'individu alors âgé de moins d'un an.

Les conditions environnementales (climat, ressources alimentaires, etc.) conditionnent la croissance des cornes et l'estimation de l'âge en est rendue difficile.

Au-delà de quinze centimètres, chez les individus mâle, l'âge peut être évalué de la sorte :

deux ans d'âge : 20 centimètres ;

trois ans d'âge : 40 centimètres ;

quatre ans d'âge : 50 centimètres ;

cinq ans d'âge et plus : cornes égales ou supérieures à 60 centimètres.

Chez les jeunes femelles ou éterles :

deux ans d'âge : cornes ne dépassant pas les 20 centimètres ;

au-delà, il devient très difficile d'apprécier l'âge de la femelle.

Le pelage

La coloration de la robe du bouquetin varie au fil des saisons. En période estivale, le poil est court, et beige, brun clair. À l'automne, il tombe lentement et est remplacé par une fourrure à poils plus longs et épais, de couleur brun foncé, presque noir. Cette épaisse fourrure protégera le bouquetin du froid hivernal, et sa couleur plus foncée absorbera les rayons du soleil.

Une mue s'opère au sortir de l'hiver en mai-juin. Les bouquetins se débarrassent de leur fourrure hivernale en se frottant aux rochers et aux arbres. Il n'est pas rare à cette période de retrouver des poils accrochés à la pierre et aux arbustes.

Cette mue est également à l'origine de démangeaisons que les bouquetins mâles tentent de calmer à l'aide de leurs longues cornes.

Le pelage d'été du bouc est de couleur gris fer hormis le ventre qui est parfois blanc, le dessus de la queue brun marron, les membres plutôt brun foncé voire noirâtres et une bande médiane sur le dos de couleur presque noire (celle-ci peut cependant faire défaut). Dès le mois de novembre, le pelage des mâles s'assombrit et devient marron foncé.

Le pelage de la femelle est d'un beige jaunâtre ou châtain clair, à l'exception du ventre plutôt blanchâtre et des membres qui sont brun foncé. Il s'assombrit légèrement en hiver. Quoi qu'il en soit, été ou hiver, la robe de l'étagne est plus claire que celle du bouc.

Le pelage des jeunes bouquetins est beige fauve à la naissance, plus clair que celui des étagnes, et demeure ainsi jusqu'à l'âge de deux ans.

Le sabot

Animal d'une grande agilité sur les parois rocheuses, le bouquetin possède un large sabot renflé au niveau du talon, avec une partie molle appelée la sole. Ses deux doigts ne sont pas solidaires. La surface d'appui au sol par rapport au poids de l'animal est faible, ce qui rend ses déplacements dans la neige très difficiles, contrairement au chamois. Dans les pentes raides, à l'arrière de ses talons, des ergots font saillie et augmentent la surface d'adhérence au rocher.

Le bouquetin se déplace généralement au pas, même si on le sait capable de galoper très rapidement jusqu'à 50 km/h et faire des pointes avoisinant les 70 km/h. La marque de ses sabots est plus large et plus longue que chez le chamois : les pinces sont légèrement recourbées vers l'avant. La marque mesure de 6 à 9 cm de long pour 5 à 6 cm de large.

Alimentation

Le bouquetin est un animal essentiellement diurne, s'activant avant le lever du soleil et les premières heures du jour, et le soir avant la tombée de la nuit. Le reste du temps, il se prélasse sur des terrasses herbeuses bien exposées au soleil.

Herbivore, le bouquetin peut manger jusqu'à 20 kilogrammes par jour de graminées, légumineuses mais encore de rameaux de genévrier, rhododendrons ou de mousses et lichens pourtant difficiles à digérer. Il n'est pas rare de le rencontrer en montagne aux abords des pierres à sel destinées aux troupeaux, sel dont son organisme a besoin et qu'il trouve également dans les schistes. Pour le trouver, il est capable d'escalader et de descendre de véritables murailles.

Le bouquetin boit très peu, se contentant souvent de la rosée du matin.

Au printemps, il se nourrit d'arbustes, tels le noisetier, ou l'Aulne vert dont il apprécie les pousses tendres et vertes, les bourgeons et les chatons.

L'hiver, il se nourrit de la rare végétation accessible, et descend des hauts alpages lorsque les conditions météorologiques sont trop difficiles pour offrir suffisamment de nourriture. Lorsque la nourriture est rare, le bouquetin peut se montrer opportuniste en profitant de la découverte de rares touffes comestibles par des étagnes et en les écartant. L'étagne, forcée à brouter les résidus à même la terre, s'abîme ainsi les incisives, diminuant fortement sa durée de vie. De plus, c'est une des raisons qui fait que bouquetins et étagnes ont tendance à vivre séparés en dehors des périodes de reproduction.

Le bouquetin est un ruminant de la sous-famille des caprins.

Reproduction

La période de rut commence début décembre pour se terminer mi-janvier. Les bouquetins mâles et femelles se regroupent.

Au sein de ces troupeaux se crée une hiérarchie. Il y a généralement un mâle dominant par groupe – souvent parmi les plus vieux-, qui s'impose après un combat de cornes, combats rarement violents qui s'échelonnent tout au long de l'année et dont on peut entendre le choc très caractéristique jusqu'à un kilomètre de distance. Le dominant se réserve le droit de saillir la femelle de son choix, de sorte que les mâles plus jeunes ont moins de chance de se reproduire, alors qu'ils se montrent beaucoup plus excités…

La maturité sexuelle des mâles est atteinte vers 18 mois, 2 ans pour les étagnes. Pour les femelles, la meilleure productivité se situe entre 3 et 13 ans avec un maximum aux alentours de 8 ou 9 ans. Les mâles peuvent eux se reproduire jusqu'à l'âge de 16-17 ans et les femelles jusque vers 14-15 ans.

Le mâle en rut a la queue rabattue sur l'échine laissant ainsi éclater la blancheur de son fessier. La femelle, elle, manifeste son désir en frétillant de la queue. Plusieurs coïts ont lieu en quelques heures et les accouplements se déroulent généralement à la tombée du jour ou la nuit.

Après l'accouplement hivernal, la mise bas a lieu généralement vers mi-juin, après 170 jours de gestation, dans un endroit inaccessible. Il naît un seul petit, rarement deux, qui se tient debout dès les premières heures, de sorte que les femelles reprennent leur migration saisonnière au bout d'une semaine. L'allaitement dure de deux à trois mois et les cabris ne sont sevrés qu'à la mi-septembre.

Vie sociale

Les bouquetins forment des hardes séparant mâles et femelles. Les mères sont accompagnées de leur chevreaux pendant une année entière et se regroupent en hardes mêlant jeunes femelles, mères allaitantes et jeunes d'un an. Les jeunes mâles quittent la famille et la harde pour rejoindre celle des mâles adultes dans laquelle ils devront trouver leur place dans la hiérarchie. Mâles et femelles se regroupent au moment du rut (décembre et janvier) uniquement. Le bouquetin vit en groupes, jusqu'à 100 individus.

Réintroductions et effectifs

Zone d'origine

Zone où il est inexistant

Grâce à différentes réintroductions, l'espèce se trouve de nouveau aujourd'hui dans la quasi-totalité du massif des Alpes, mais de façon très discontinue, en petits habitats dispersés.

Les populations ont augmenté régulièrement depuis les années 1960. Dans les années 1990, il était estimé que 30 000 individus vivaient dans les Alpes et les effectifs ont été estimés à plus de 50 000 individus pour l'année 2013.

Une autre étude estime à 55 297 (intervalle de crédibilité à 95 % : 51 157 ; 62 710) le nombre de bouquetins dans les Alpes en 2015.

En 2015, le nombre de bouquetins des Alpes serait supérieur à 16 800 individus en Suisse, à 14 800 en Italie et à 10 500 en France selon les comptages réalisés périodiquement. Parmi les autres pays de l'arc alpin, il y aurait environ 6 730 bouquetins des Alpes en Autriche, 400 en Allemagne et 300 en Slovénie. Toutefois, ces protocoles de terrain tendent à sous-estimer fortement l'abondance (parfois de plus de 50 % par rapport aux estimations obtenues par capture-marquage-recapture), en particulier en été, ce qui suggère que les effectifs réels seraient bien supérieurs à ceux qui peuvent être reportés au travers des estimations habituelles

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||