à méditer actualités amitié amour amitié tendresse animaux artiste peintre artistes divers automne belle journée belles femmes belles images bon mercredi les ptits bouts

ImagesRubriques

>> Toutes les rubriques <<

· POEMES et POETES (587)

· CITATIONS ET PROVERBES (779)

· NOEL ET JOUR DE L'AN (1150)

· HUMOUR (1093)

· LA PENSEE du JOUR (2490)

· ARTISTES DIVERS (457)

· ANIMAUX DOMESTIQUES ET AUTRES (789)

· BRETAGNE (405)

· ENFANTS (1166)

· PEOPLE (547)

bonjour ma chère amie yvonne,

je suis enchantée de venir prendre un p'tit café chez toi, nous parlerons de ch

Par MARITE, le 10.06.2021

dors bien petit bonhomme ... ton ange veille ! à 22:17 par yvonne92110

. .. et j'espère qu'un c

Par Anonyme, le 07.06.2021

21/05/2013... le monde entier vous admire, alors que personne ne vous comprend".... ils savaient parler... à

Par Anonyme, le 06.06.2021

06.06.2021. ..j'ai des goûts de luxe et mes amis sont en or.... c'est parce que ton blog est un trésor...

Par Anonyme, le 06.06.2021

13/05/2012 ... que ta bonne humeur peut égayer la vie des autres ...que tu peux, en tout temps, dire un mot

Par Anonyme, le 06.06.2021

Articles les plus lus

· Poème très émouvant ... sur la maladie d' Alzheimer !

· Un court poème de Monique Müller ... La colère !

· Humour ... Breton !

· DALI ... peintre surréaliste, sculpteur, scénariste !

· Quelques citations ... toutes liées au Champagne !

· Un poème de Maurice Carême ... L' Artiste !

· Un joli fond d'écran "ZEN" ... si vous aimez KDO !

· humour ... le Nez !

· citation : la valeur de l' Amitié

· Histoire de la Petite Souris ... à raconter aux Enfants !

· Sans dessus dessous ... texte de Raymond Devos !

· Vintage ... " Pin Up Girls " !

· David Hamilton ... talentueux et marginal !

· Le Pape François ... les photos qui font la différence !

· Histoire vraie ... particulièrement touchante !

Date de création : 28.09.2009

Dernière mise à jour :

29.05.2021

37578 articles

Blogs et sites préférés

· ageheureux

· allanicmarietherese

· alrene

· amzer

· angegardien2850

· anneriofinance

· arcanciel

· awranna

· blogueuseworld

· bouger-manger-maigrir

· cedricsonia

· chatdomino

· chezmaminou

· chouchougotrain

· choupinette77

· cmjg1954

· coxilanddu26

· creationsreinette

· cuisine2jacques

· dolly92

· douceuretdétente

· fabi2033

· fleurdelune83

· gestetendre

· gjl038

· holaf44

· jardinannette

· jolabistouille

· lamoursansdessusdessous

· ledaincline

· lespassionsdunevie

· liensagogo

· lys41

· mamietitine

· marieandree

· marlise-liberte

· mondesenfouis

· mondouxreve

· nadisoulas

· ninette2

· paixamourpoesie

· papyraymondchalus

· pouce83

· prettypoun

· purplefolie2

· roseedujour

· saisistachance

· sandy07

· saralove38

· saveurcerise

· shylianepassion5

· soutien breton

· thelirzachronicles

· tiger1

· toimichel

· toutpourlamusique

· unpeudetoiunpeudenous

· utopie1963

· wissblog

· 120405

Notez que les commentaires malveillants, insultants ou racistes, ne seront pas validés ...

Notez que les commentaires malveillants, insultants ou racistes, ne seront pas validés ...  Merci de laisser éventuellement une trace de votre passage sur mon "Livre d'Or" !!! Vous pouvez également cliquer sur "j'aime", si vous avez apprécié la visite ...

Merci de laisser éventuellement une trace de votre passage sur mon "Livre d'Or" !!! Vous pouvez également cliquer sur "j'aime", si vous avez apprécié la visite ...

GRANDS PERSONNAGES

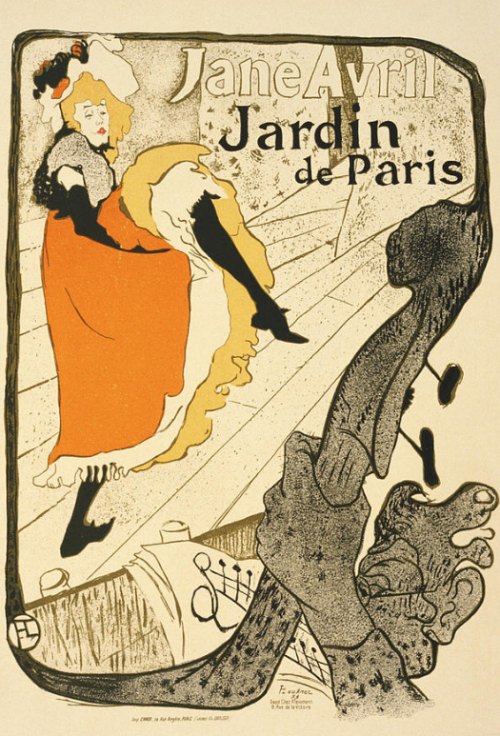

Mort du peintre Henri de Toulouse-Lautrec ...

Henri, comte de Toulouse-Lautrec-Monfa, naquit le 24 novembre 1864, dans un vieil hôtel, sis rue de l’École-Mage, à Albi. Il descendait en ligne directe des historiques comtes de Toulouse qui régnèrent sur l’Albigeois et dont certains épousèrent des princesses de sang royal. La femme de Raymond V était la fille du roi de France Louis VI le Gros ; celle de Raymond VI était la sœur du roi d’Angleterre, Richard Cœur de Lion. Baudouin de Toulouse, ou Balduin, comme on disait alors, frère de Raymond VI et oncle de Raymond VII, épousa Alix, « comtoresse » de Lautrec, et le nom de Lautrec s’ajoute dès lors, sans interruption, au nom patronymique des Toulouse.

Henri de Toulouse-Lautrec se souciait peu de ces nobles détails. A l’âge de sept ans, on le mena à Paris commencer ses études au lycée Condorcet : d’esprit très éveillé, il ne voulut plus bientôt travailler qu’avec sa mère. À treize ans, il eut les deux jambes brisées et sa croissance s’arrêta brusquement ; cet accident lui donna définitivement cette apparence baroque qui explique une part de son caractère et peut-être de son talent.

Mais surtout Lautrec découvre alors Montmartre où il passera sa vie, sauf quelques mois d’été, et dont il devient et restera le peintre pour l’éternité. Un Montmartre beaucoup plus pittoresque, moins cosmopolite que le Montmartre d’aujourd’hui ; moins de restaurants de nuit, moins de cabarets soi-disant artistiques, mais le Chat-Noir, le Moulin-Rouge, Bruant, le Divan-Japonais, Yvette Guilbert à ses débuts, le Moulin de la Galette, sans faste ni décorations ; la Goulue, Valentin le Désossé, Jane Avril, la première génération des chansonniers, et presque autant de filles plâtrées, effarantes de vice et de naturel, vrais tableaux vivants qui n’attendent qu’un Goya ou un Lautrec pour léguer au temps à venir leur physionomie paradoxale et barbare.Il avait la passion du dessin ; il passa la première partie du baccalauréat, mais ce fut tout ; il fut impossible de lui faire préparer la seconde partie. Il ne voulait plus que dessiner et peindre. Il était encouragé dans cette voie par le peintre de chevaux, Princeteau, qui lui donna quelques conseils, puis l’envoya dans les pacifiques ateliers Bonnat et Cormon, où il se dégoûta à tout jamais de l’académisme. Ses admirations allaient à Degas, Ingres, les Japonais, Vélasquez, Goya.

« Ce nouveau Chanaan, écrit le critique d’art Gustave Coquiot (1865-1926), offre à Lautrec tout ce qu’il chérit déjà : des gens pittoresques et une excessive liberté de mœurs. Cette terre promise, ce cloaque plutôt où fourmillent toutes les vermines, l’a envoûté. Mais la plupart des peintres de Montmartre ne le voyaient pas ; et ce fut Lautrec qui nous le magnifia. Il travaillait avec un entrain régulier. Même au café de la Place-Blanche et au Rat-Mort, perdu dans un tumulte, il paraphait sans cesse des types, avec quelques indications du crayon et du pouce, de ce mouvement répété en touches, si amusant pour ceux qui l’ont vu faire.

« Et c’était toujours une suite de croquis caractéristiques et, comme on dit familièrement, très ressemblants. Du reste, sa mémoire des formes, des tares particulières à chaque individu observé, fût-ce un instant, était non moins surprenante. Souvent, par exemple, il lui arrivait de vous demander : Quel est le nom du type qui nous a parlé l’autre jour, au Moulin ? Et si l’on cherchait, si l’on questionnait : Comment est-il ? Vite, d’un coup de crayons, avec quelques traits, écrasés ici, affermis là, il campait irrésistiblement le bonhomme, nous faisant crier : Mais c’est un tel ! Bientôt, tout Montmartre connut Lautrec. »

Partout, au Moulin-Rouge, au Clou, au Hanneton, à la Souris, chez Bruant, Lautrec dessinait. Il avait le goût, l’amour de tout ce qui est particulier, original : c’est par là que ces bocaux à monstres le retenaient. Lautrec savourait tout et totalement, jusqu’au fond du verre, et pour mieux aimer et comprendre Montmartre, il s’en fourra jusque là, filles, alcool et génie compris, écrit l’essayiste Louis Thomas (1885-1962) : le résultat fut l’œuvre entière de Lautrec, lithographies, dessins et peintures, et puis ensuite un bon petit internement dans une maison de santé, en 1899, et une mort prématurée, le 9 septembre de l’année 1901, au château de Malormé.

|

« Il restait à son atelier tout le jour, écrit le poète et journaliste André Rivoire (1872-1930) dans La Revue de l’art ancien et moderne peu après la mort de Toulouse-Lautrec, debout avec l’aube, après un très court, trop court sommeil. Car il se couchait toujours fort tard. Sa journée finie, on le voyait, le soir, un peu partout, dans les théâtres et dans les music-halls, dans tous les endroits où l’on veille, parlant haut et clair, comme s’il était seul, avec une complète insouciance, un extraordinaire mépris du monde extérieur.

« Tout en lui se faisait remarquer. Et d’abord son petit corps trapu, difforme, au buste long, aux jambes courtes et roides. Il marchait lentement, péniblement, se traînant plutôt, d’une main toujours rasant les murs, appuyé de l’autre sur sa moitié de canne, qu’il ne quittait jamais. La figure aussi, était inoubliable, très intelligente et très fine, malgré les lèvres grosses, énormes et comme débordantes. Les yeux noirs, derrière le lorgnon, brillaient curieux et amusés de tout. On le voyait une fois, on ne l’oubliait plus. »

C’est par son physique, en effet, qu’il attirait tout d’abord l’attention ; mais son caractère, sa personne morale étaient tout aussi surprenants. « Il avait une âme ardente, avec le goût héréditaire des chevaux et des grandes chasses, nous dit son camarade André Rivoire. Parfois, une sorte de rage s’emparait de lui, le matin, tandis que partaient ses cousins et ses oncles avec les piqueurs et les chiens. Plus tard même il avouait souvent : Dire que si j’avais eu les jambes un peu plus longues, je n’aurais jamais fait de peinture. Il exagérait certainement, il était né peintre. Mais son infirmité fortifia encore une vocation que d’ailleurs personne n’entravait. On l’encourageait, loin de la combattre. Car on y voyait pour le pauvre être une compagnie et une distraction, sinon Lautrec apporta dans l’exercice de son art une sorte d’avidité aristocratique qui n’est pas de la goinfrerie, mais qui est une façon de vider le verre jusqu’à la lie, puis de le briser en le reposant dédaigneusement sur la table, qui ne ressemble pas du tout à la sensibilité épaisse et ouvrière d’un Courbet, par exemple, explique Louis Thomas. Ce qu’il lui fallait, c’était ce qui ne se rencontre qu’une fois et, pour l’épuiser tout d’un coup, il le peignait ou le définissait d’un mot, d’un trait ineffaçable.

« Perfection des muscles, des nerfs, de l’entraînement de l’adresse, d’un métier, d’une technique, écrit excellemment en 1901 le critique d’art Thadée Natanson (1868-1951) dans La Revue blanche, voilà pourquoi l’attiraient les luttes à mains plates, les courses de chevaux, les vélodromes, la toilette féminine, la nouveauté d’un talent, l’opération conduite par un grand chirurgien. Certains s’étonnaient qu’il se plût au spectacle de tant d’exercices divers et qu’il ne distinguât pas entre les efforts pourvu qu’il les vît tendus.

« Mais c’est justement qu’il ne poursuivait en tout qu’un seul objet. Sans doute il tirait beaucoup de joie des apparences, mais c’est avant tout leur essence qui l’attirait, et plus précisément encore que la qualité d’un aspect le degré de sa rareté. Combien de fois s’était-il promis de ne pas manquer à deux enterrements, celui du pape, mais surtout de la reine d’Angleterre ! Il a fait le portrait d’un homme en qui il n’admirait que cette supériorité, qu’il eut toujours aux pieds, en dépit d’une fortune modique, les souliers les mieux cirés qu’on pût voir.

« II avait encore en partage cette sorte de sagesse qui fait préférer toujours l’aspect d’une chose aux signes qui en exprimeraient une ressemblance. Si fort qu’il aimât les tableaux ou les bronzes, il n’est pas de collection qu’il n’eût délaissée pour un animal curieux. Il pouvait passer des journées à en contempler. Un voyageur ayant parlé d’un produit présumé d’une chatte et d’un écureuil, il était prêt à quitter sur l’heure tous les travaux qu’il avait en train et restait longtemps triste de n’avoir pas connu le monstre. C’est dans le même sens ou à peu près que devant certaines merveilles, décors ou physionomies qui l’avaient fait crier de joie, il renonçait à rien tenter d’après, non qu’il s’en fût lassé : C’est trop fait ! déclarait-il. Cette poursuite de la perfection, de l’exceptionnel, voilà une habitude d’esprit qui peut élever un homme au-dessus de bien des misères, même des disgrâces physiques. »

|

Toute l’œuvre de Lautrec n’est que l’expression de son caractère, de ses goûts. L’exceptionnel, l’inattendu, l’original, le rare, voilà son domaine, son seul objet oui, jamais, affirme Louis Thomas, l’on ne reverra ce profil splendide, ardent, à la fois peuple et race, de la Goulue ; jamais la tête toute en arête, les os formidables, cet ensemble d’un mort et d’un homme que l’on conduit à la guillotine, de Valentin le Désossé ; jamais plus Guitry n’aura l’air jeune comme sur la lithographie de Lautrec, et qui pourrait nous redonner la petite face de rongeuse de Jane Avril ?

Que l’on n’aille pas dire de Lautrec, comme de tant de caricaturistes, qu’il voit seulement en laid, poursuit Louis Thomas. Jamais phrase plus sotte, d’ailleurs : le véritable artiste voit, et son regard est si perçant que lorsque l’on vous présente le résultat de son examen, de son enquête, vous vous évanouissez d’horreur.

Toulouse-Lautrec fut un grand dessinateur, un dessinateur fou de vérité, comme Hokousaï, comme tous ces Japonais qu’il aimait tant. Mais en même temps un esprit de mépris, de gouaille, jusque dans l’intelligence du vice bête, qui est tout à fait l’équivalent des comédies, par exemple. Et puis un don prodigieux de rester net et exact, toujours, de ne pas aller chercher midi à quatorze heures, de ne pas vouloir mettre de la profondeur là où il n’y en a pas ; quelque chose de précis, de pas nébuleux, pas hypothétique. Tout cela, c’est le vrai rapin, qui sent, qui voit, qui pense en peintre ; et c’est le Français par-dessus le marché, écrit encore Louis Thomas : un monsieur à qui l’on n’en fait point accroire et qui démolirait d’une chiquenaude une tour de Babel d’idéologies. « Un tel, disait Lautrec de l’un de ses amis, il est très bien, il a l’air d’une sole ! » Quelle définition totale, d’un mot.

Les mots de Lautrec ne sont malheureusement pas répétables ; il y en a de baroques, il y en a de terribles ; ils expriment la valeur et les limites de Lautrec, valeur immense dans un domaine très précis, et inintelligence totale, ou mépris absolu, comme il vous plaira, de la grande poésie, par exemple, de ce qui est purement intellectuel ou passion profonde.

13 août 1826 : mort René-Théophile-Hyacinthe Laennec !

13 août 1826 : mort de René-Théophile-Hyacinthe Laennec - inventeur du stéthoscope ...

et « Lectures pour tous » paru en 1926)

Né le 17 février 1781 à Quimper d’une famille appartenant à la noblesse de robe, René-Théophile-Hyacinthe Laennec avait pour père un avocat frivole et intrigant, qui rimait des vers galants et réussit à vivre quatre-vingts années en coquetant avec tous les régimes politiques, se désintéressant complètement de ses enfants

René, de très bonne heure orphelin de mère, commença son éducation au presbytère d’Elliant, chez l’oncle Michel qui en était curé, et la continua à Nantes chez l’oncle Guillaume-François qui était médecin-chef de l’Hôtel-Dieu. Lorsque s’organisèrent les hôpitaux militaires, il commença en effet à visiter des malades sous sa direction et à s’adonner à l’étude de l’anatomie. Il vint à Paris en 1800, et s’aperçut aussitôt qu’il fallait une base solide aux connaissances médicales qu’il se proposait d’acquérir.

Aussi refit-il ses humanités, et, avec ce courage, cette constance qui n’appartiennent qu’à des intelligences d’élite, il étudia le latin, devint helléniste habile, et se livra à l’examen approfondi de la langue celtique, dont il voulut connaître les principaux dialectes. En 1801, il remporta les deux premiers prix de médecine et de chirurgie ; trois ans plus tard il soutint deux thèses sur Hippocrate. Dans la première, écrite en latin, il s’efforça de prouver, en présence des immenses travaux de ce grand homme, que ce mot d’Hippocrate est un nom générique s’appliquant à plusieurs individus.

En 1801, dans un mémoire lu au sein de la société de l’école de médecine, dont il faisait partie, il décrivit pour la première fois plusieurs espèces mamelles d’hydatides ou vers vésiculaires. Bichat avait soupçonné et admis par analogie la présence de la membrane interne du cerveau ou arachnoïde, dans le ventricule de cet organe ; mais il était réservé à l’habileté et à la patience de Laennec d’isoler cette membrane par la dissection et de prouver ainsi que ces cavités en sont intérieurement revêtues. Dans une lettre adressée à Dupuytren il décrivit une nouvelle membrane, appelée par lui membrane propre du foie, interposée entre ce viscère et le péritoine et unie à ce dernier par un tissu cellulaire assez lâche. Le premier il découvrit la capsule synoviale située entre l’apophyse acromion et l’humérus.Cette hypothèse serait fondée s’il ne paraissait pas démontré que le père de la médecine s’est enrichi de l’expérience de plusieurs siècles, en consultant les tablettes votives du temple de Cos, et en combinant avec une rare sagacité les résultats qu’elles lui ont fournis. La seconde thèse, écrite en français, a pour titre Propositions sur la doctrine d’Hippocrate, relativement à la médecine pratique. Selon Laennec, Hippocrate n’a vu dans la pathologie que des faits particuliers, individuels, sans chercher à établir entre eux les liens d’affinité par lesquels ils se touchent et se confondent ; en un mot, il ne s’est élevé à aucun système complet de nosologie.

Mais il était encore une autre branche de connaissances médicales que Laennec devait féconder de son génie observateur : nous voulons dire l’anatomie pathologique qui, après avoir constaté les lésions organiques, doit chercher les rapports qui existent entre elles et les altérations de fonctions qui en sont la conséquence. Elle n’a pas été comprise autrement par Laennec, et c’est là l’idée dominante et le caractère fondamental du cours d’anatomie morbide qu’il continua après la mort de Bichat. A coté de lui s’était ouvert un cours semblable sous la direction d’un homme qui a illustré la chirurgie française, du célèbre Dupuytren. Les deux jeunes professeurs rivalisaient de zèle et de science, et attiraient à leurs savantes leçons une foule considérable d’auditeurs. Les remarquables travaux de Laennec sur les mélanoses et les tumeurs encéphaloïdes, les différentes communications qu’il fit à la société de médecine et à la société anatomique, dont il était un des membres les plus distingués, témoignent suffisamment de l’ardeur avec laquelle il se livrait à l’élude des altérations organiques.

La réputation de Laennec grandissait avec ses travaux ; aussi en 1812 fut-il appelé à la collaboration du premier dictionnaire de médecine, auquel il fournit une série d’articles assez considérable, qui rentraient dans ses études de prédilection, et nommaient des vues générales sur l’anatomie pathologique. Ce fut trois ans plus tard, en février 1815, qu’il communiqua à la société de l’école les premiers résultats obtenus par l’application de l’acoustique à la connaissance des affections de poitrine. Ici s’ouvre pour la médecine une ère nouvelle ; le champ si vaste des conjectures, et qui se prêtait si merveilleusement aux systèmes les plus insensés, aux plus folles théories, va maintenant se limiter, du moins pour une classe importante de maladies, et c’est à Laennec qu’appartient la gloire de cette admirable découverte.

Hippocrate, dans plusieurs passages de ses œuvres, semble avoir apprécié quelques-uns des avantages attachés à l’auscultation ; il pratiquait la succussion, à laquelle il a donné son nom. Il a même perçu dans la poitrine un certain nombre de bruits ; mais les indications qu’il fournit à cet égard sont extrêmement vagues et ne peuvent nullement servir à asseoir un diagnostic certain.

La percussion, inventée par Avenbrugger (1765), repoussée à son origine de la pratique médicale, ne tarda pas cependant à y prendre racine, surtout quand elle eut acquis sous la main habile de Corvisart le degré de précision qui lui manquait d’abord. Il fallait quelque chose de plus à Laennec : ce quelque chose il le trouva dans l’application immédiate de l’oreille sur la poitrine malade. L’idée de son oreille sur une poitrine pour entendre des poumons respirer et un cœur battre était venue, comme à beaucoup d’autres, sans doute. Corvisart et ses élèves n’ignoraient pas qu’on dût, par cette pratique, acquérir des précisions susceptibles de changer l’orientation de la médecine, et le fait est qu’ils auscultaient leurs malades. Mais timidement et rarement.

|

Les mœurs, en ce temps-là, n’étaient peut-être pas plus pures qu’aujourd’hui, mais elles étaient plus pudiques. Un médecin, obligé souvent de deviner un mal à travers plusieurs épaisseurs de voiles qu’on ne soulevait pas pour lui, risquait fort sa réputation de dignité lorsqu’il osait appuyer sa tête sur le corps de ses patients. Si, par hasard, il se le permettait, c’était avec de telles précautions que sa science n’en tirait que de médiocres bénéfices.

Le grave et pieux Laennec se préoccupait de concilier les exigences de la morale et les intérêts de l’observation scientifique, et ce fut cette préoccupation qui le conduisit à sa découverte. Un jour qu’il traversait la cour du Louvre, il s’arrêta à contempler des enfants qui, l’oreille collée aux deux extrémités de longues pièces de bois, se transmettaient le bruit de petits grattements d’épingle. Ce fut un trait de lumière. Le lendemain, à l’hôpital Necker, il prit un cahier, le roula, appliqua l’une des extrémités du rouleau sur un cœur malade et l’autre à son oreille. Ce fut le premier stéthoscope ! Si simple que fût l’instrument, non seulement il éludait le souci des convenances, mais encore il transmettait les bruits en les localisant, en les renforçant, en les précisant, bien mieux que n’eût fait l’auscultation directe.

Dès lors un monde nouveau se révéla à lui. « En effet, dit Pariset en parlant de l’auscultation, appliquez ici ou là l’oreille sur la poitrine, écoutez les impressions qu’elle reçoit ; vous entendrez les bruits les plus étranges : des retentissements de caverne ou d’amphore, des murmures, des gargouillements, des ronflements, des sons de basse, des tintements de métaux, des râles, des souffles, des raclements et des cris de râpe ; et si vous faites parler les malades, vous entendrez des voix incertaines, entrecoupées, chevrotantes, et contrefaisant ainsi par leur timbre les cris de certains animaux ; vous entendrez des éclats de voix qui viendront vous frapper brusquement comme s’ils avaient percé la poitrine.

Les bruits de toux prendront les mêmes caractères. En un mot, où que soit la lésion, quels qu’en soient la nature, le degré, l’étendue, l’action sur les parties environnantes ; quelle qu’en soit la simplicité ou la complication, tenez pour certain que l’air qui entre, que l’air qui sort, que l’air rendu sonore par la toux ou transformé en voix ou en parole, recevra du dérangement intérieur un cachet qui vous dira tout, qui vous instruira même par son silence ».

Laennec dut mesurer ses forces, modifier, perfectionner ses moyens d’exploration. « La première fois, dit-il, que j’employai ce moyen, je fus aussi surpris que satisfait d’entendre les battements du cœur d’une manière beaucoup plus nette et plus distincte que je ne l’avais jamais fait par l’application immédiate de l’oreille. Je prévis de suite que ce moyen pouvait devenir une méthode utile et applicable, non seulement à l’étude des battements du cœur, mais encore à celle de tous les mouvements qui peuvent produire du bruit dans la cavité de la poitrine, et par conséquent à l’exploration de la respiration, de la voix, du râle, et même de la présence d’un liquide qui serait épanché dans les plèvres ou le péricarde ».

L’activité qu’il déploya pour se rendre maître de tous les secrets, de tous les mystères qui ont leur siège dans les viscères thoraciques, est incroyable. Le Traité d’auscultation médiate, qu’il publia en 1819, et dans lequel il consigna ses intéressantes recherches, fit une sensation immense dans le monde médical, en France et à l’étranger. Des médecins accourent de tous les points du globe, de l’Allemagne, de la Russie, de l’Angleterre, de l’Italie, des Etats-Unis ; tous arrivent en foule à Paris étudier l’auscultation sous la direction de Laennec, et vont ensuite raconter dans leur pays les prodiges opérés par le stéthoscope.

Mais cette méthode avait des bornes, ses lacunes, ses erreurs : l’auscultation eut pour premier résultat funeste de faire prédominer le diagnostic local sur le diagnostic général ; en outre un grand nombre de médecins voulurent ériger la médecine en science exacte. Ce petit homme malingre et mal peigné, sans menton et sans lèvres, au nez retroussé du bout et chevauché par des lunettes d’écaille, qui n’avait ni passions ni imagination et vivait comme un prêtre, qui se reposait d’un labeur acharné en tirant à la cible, en jouant de la flûte et en tournant de petits objets de bois, quand il ne disait pas son chapelet avec une parente pauvre qui lui servait de gouvernante et qu’il épousa sur le tard, ce petit homme encaissa sans sourciller bien des brocards.

|

On tournait sa découverte et sa personne en ridicule ; on publiait ses erreurs de diagnostic, à lui qui, dans une certaine mesure, avait inventé le diagnostic. C’est que son avènement bousculait bien des doctrines toutes faites. Le célèbre Broussais s’efforça notamment d’écraser de sa renommée et de son éloquence foudroyante celui qu’il appelait « le petit prosecteur, l’homme au cornet ». Laennec ripostait, dans ses cliniques de la Charité et dans ses leçons au Collège de France. Cependant la carrière scientifique de Laennec touche bientôt à son terme. Se blessant en 1820 en faisant l’autopsie d’un phtisique, il doit pour cette raison interrompre ses travaux pendant deux ans, se rendant à cette époque dans son pays natal chercher la santé qu’il a perdue sans retour. Croyant à une amélioration trompeuse, il revient ensuite à Paris, soulagé, mais non guéri. Hailé, prévoyant sa fin prochaine, le désigna comme son successeur au Collège de France et comme le plus digne de le remplacer auprès de madame la duchesse de Berri, dont il était le médecin. A cette époque, une ordonnance royale renversa l’ancienne faculté de médecine de Paris, et Laennec fit partie de la commission chargée de la reconstituer sur une nouvelle base. On lui a reproché d’avoir, en général, dans cette organisation, fait céder le mérite aux opinions politiques.

Nommé lui-même professeur de la clinique interne, qu’avait illustrée Corvisart, il reprend ses travaux avec une nouvelle ardeur ; ses leçons, où se pressent une foule d’élèves et de médecins distingués, jettent un vif et dernier éclat. Bientôt ses forces trahissent son courage, et c’est en vain qu’il cherche à lutter contre un mal dont la marche incessante le conduit rapidement au tombeau. Il regagne la Bretagne, et meurt à Kerlouarnec, dans le Finistère, le 13 août 1826.

31 juillet 1864 : mort de Louis Hachette ...

Passant la rude école de la pauvreté dans sa jeunesse, contrarié par les persécutions politiques, Louis Hachette assista au couronnement de l’édifice qu’il avait fondé de ses propres mains, et vit sa modeste librairie parisienne prendre les proportions d’une fabrique immense jetant chaque jour sur le marché de l’esprit quinze à vingt mille volumes, et en faisant rayonner cent mille sur tous les chemins du monde

Fils de Jean Hachette et d’Elisabeth Ledouble, Louis Hachette est né à Rethel (Ardennes) le 5 mai 1800. Son père, qu’il perdit d’assez bonne heure, en 1837, était un homme instruit, doué d’excellentes manières et fort capable de faire son chemin dans le monde, si, à peine marié, des spéculations imprudentes ne lui avaient pas enlevé à lui, à sa femme et à ses enfants, jusqu’aux dernières ressources.

Madame Hachette, complètement ruinée, aurait pu trouver dans sa famille, qui était très considérée à Rethel, les secours dont elle avait besoin. On les lui offrit ; mais elle les refusa bravement, ne voulant devoir qu’à elle-même le pain de ses enfants. Elle résolut de se diriger vers Paris où elle ne connaissait pour ainsi dire personne, mais où elle espérait que son activité, son incomparable énergie et son amour passionné du travail lui donneraient une position. C’était surtout dans l’intérêt de son fils aîné, enfant de sept ou huit ans, qu’elle cherchait une issue.

Elle rêvait pour lui d'une éducation complète et de cette instruction virile que distribuaient les lycées de l'Empire.Son mari, malgré la distinction de son esprit, ne lui fut d'aucune utilité dans une entreprise aussi difficile.Il a même eu du mal à se suffire à lui-même.Profitant cependant des connaissances approfondies qu'il avait acquises en pharmacie, il obtint le grade de pharmacien en chef des armées impériales, fut témoin des dernières convulsions du premier Empire, revint en 1814 aussi pauvre qu'il était parti, et s'est estimé. trop heureux d'être un modeste pharmacien dans l'une des maisons de l'hôpital de Paris.

Comme elle était absolument hors d’état de payer le prix d’une pension dans un lycée de l’Empire, elle paya de sa personne et ne dédaigna pas d’accepter la modeste fonction de lingère en second au lycée Louis-le-Grand (alors Lycée Impérial). Elle trouvait dans cette humble position qu’elle honora toujours, non seulement du pain pour elle et pour sa fille, mais encore la certitude que son fils aîné Louis et plus tard son fils cadet Edouard, qui devait lui être enlevé à vingt ans, seraient agréés comme élèves internes au lycée. La lingère en chef était une femme du meilleur monde qui ne tarda pas à apprécier le dévouement maternel de madame Hachette et l’intrépidité pour ainsi dire héroïque qu’elle apportait à l’accomplissement de tous ses devoirs.En attendant que se présentât une occasion propice, l’indigence frappait à la porte de madame Hachette.Ne voulant pas laisser son fils Louis perdre son temps, elle l’envoya à l’école chrétienne qui existait près de l’église Saint-Séverin. Le moyen le plus efficace de faire admettre son fils dans un établissement d’instruction publique, où les dispositions naturelles de Louis devaient trouver leur emploi, s’offrit enfin à sa mère. Le moyen le plus efficace de faire admettre son fils dans un établissement d’instruction publique, où les dispositions naturelles de Louis devaient trouver leur emploi, s’offrit enfin à sa mère.

Louis Hachette devint élève interne du Lycée Impérial vers l’année 1809, et n’oublia jamais à qui il devait le bienfait de l’éducation libérale qu’il y reçut et dont il a si bien profité. Sans avoir été alors ce qu’on appelle un brillant élève, il parcourut le cercle des études classiques avec une patience qui ne s’est pas démentie un moment. Sa raison, son jugement si droit, qui se sont manifestés de très bonne heure, n’ont fait que grandir. Son séjour au collège a laissé dans cette intelligence d’élite une empreinte ineffaçable. C’est aussi là qu’il a formé ces amitiés durables qui l’ont accompagné dans toutes les épreuves de la vie.

Admis à l’École normale en 1819, dans un rang distingué et d’autant plus honorable qu’il avait à lutter contre des concurrents redoutables parmi lesquels il suffit de nommer Georges Farcy, Louis Quicherat, Eugène Geruzez, Bascou, il sentit se développer en lui dans cette célèbre école toutes les qualités du futur professeur. Ses dispositions naturelles furent alors merveilleusement secondées par un travail prodigieux qui prenait sur ses nuits. Pendant l’été, il s’éveillait à quatre heures du matin et lut tous les tragiques grecs. Il apprit plusieurs langues vivantes, l’anglais notamment, qu’il parlait couramment. Aussi, avec Georges Farcy et Louis Quicherat, mérita-t-il la récompense décernée exceptionnellement aux élèves de l’École normale de troisième année les plus distingués, et qui consistait en une médaille d’or.

Mais l’orage s’amoncelait et éclata en 1822 : la grande Ecole normale de Paris fut supprimé pour être remplacée, sur le papier c’est-à-dire pas encore, par les écoles normales partielles des académies. Les proscrits de 1822 furent partagés en deux catégories ; les uns étaient jetés sur le pavé de la capitale avec une misérable aumône ; les autres, ce qui était peut-être plus cruel encore et plus dérisoire, n’obtenaient que des emplois infimes, contraires à leur goût, à leur aptitude et à leur vocation. Louis Hachette fut placé dans la catégorie des indignes.

Il avait alors vingt-deux ans et se regardait avec raison comme le chef, le soutien et la providence de sa famille. Son premier soin fut d’arracher à sa position dépendante sa digne mère et de lui rendre un peu de cette liberté qu’elle n’avait aliénée que pour lui. Il l’installa chez elle et résolut de pourvoir largement à tous ses besoins. Comme il tenait de sa mère une prodigieuse capacité de travail et un courage à toute épreuve, il se mit à donner des leçons, tantôt isolées, tantôt collectives, recherchées avec empressement ; car c’était un très habile maître. Cuvillier-Fleury, son ancien condisciple du collège Louis-le-Grand, préfet des études de l’institution de Lanneau, l’attacha à cette célèbre maison en qualité de répétiteur de la classe de rhétorique.

Mais ce n’était pas là une position qui eût de l’avenir. Le présent était assuré sans doute. Louis Hachette voulait mieux. Il se chargea d’une éducation particulière, puisque les portes de l’Université lui étaient fermées. Dès que cette éducation fut terminée, il chercha sa voie. Comme l’esprit d’entreprise le passionnait, il essaya d’abord, à l’aide de quelques fonds qui lui furent généreusement prêtés par un de ses oncles, d’acquérir un pensionnat ; mais il fallait être agréé par l’administration universitaire de l’époque et cet agrément lui fut refusé.

Ses débuts dans cette nouvelle carrière sont très modestes: une petite librairie au rez-de-chaussée de la maison de la rue Pierre Sarrazin, rue sombre et étroite en 1826. C'était une licence de libraire qu'il avait acquis plutôt que «une librairie, qui, de plus, ne possédait qu'un seul livre de fonds, étalait dans ses rayons très peu de livres d'assortiment, et dont la clientèle était plus que restreinte.Mais cette modeste librairie passait pour unclassique, et l'épithète avait séduit Louis Hachette.De la parole, il résolut de faire une vérité. Sic quoque docebo! (Ainsi, moi aussi j’enseignerai) s’écria-t-il : il avait trouvé sa voie.

De la pensée à l'exécution, il y avait un abîme;mais par la force de l'énergie et de la hardiesse sage, il la remplit.C'est à l'Université qu'il s'adressa;ses portes lui avaient été fermées;il y entra, cependant, et l'inonda de ses livres de classe, annota des éditions grecques, latines, françaises, des dictionnaires, des grammaires, et fit bientôt une véritable révolution, grâce à son incomparable capacité de travail et de ce groupe. de collaborateurs dignes de lui, qu'il savait si bien choisir.

Il avait besoin d’être secondé dans cette entreprise colossale et de créer un centre où les grandes traditions de notre enseignement national devaient se retrouver, où se retrouvaient également les proscrits de 1822. Louis Hachette associa donc à sa destinée une femme qui comprit admirablement les nécessités de sa position. Il épousa, en 1827, mademoiselle Barbédienne, sœur d’un de ses anciens condisciples du collège Louis-le-Grand. Le soir, elle tenait le salon de famille avec la plus rare distinction, et, dans la journée, elle travaillait comme le plus laborieux des commis, sans aucun souci de sa santé ou de ses grossesses, qui étaient fréquentes.

Au lendemain de la Révolution de 1830 à laquelle il prit part, le fusil à la main, dans les rues, Louis Hachette, rentré dans son magasin de librairie, aux prises avec les difficultés commerciales les plus graves, à une époque d’incertitude politique et de luttes acharnées qui tenaient tout le monde en suspens, se raidit contre la situation, dédaigna de recourir aux prêts dont le gouvernement croyait devoir aider le commerce, quoique l’industrie qu’il exploitait souffrît plus qu’aucune autre, et, fort de son seul courage, du crédit qui dès lors s’attachait à son nom et de la confiance de quelques amis, resta un des grands industriels de l’époque.

|

Sa famille s’était accrue. Sa sœur qu’il avait mariée et qui était restée veuve au bout d’un an de mariage, vint se réunir à son frère, se joignit à sa mère et à sa belle-sœur pour diriger la maison, élever les enfants, travailler dans les magasins. La présence de ces deux femmes dévouées était un coup de la Providence, car nous approchions de la terrible année 1832, qui répandit dans la capitale et sur tous les points de la France tant de ruines et de deuil. Le choléra emporta la jeune épouse de Louis Hachette,qui venait de lui donner un quatrième enfant, dont deux seulement survivaient, et qui ne put résister, malgré sa robuste constitution, aux suites d’un accouchement aggravé par le choléra. La pauvre femme laissait une fille de deux ans et demi et un fils qui venait de naître.

Louis Hachette supporta son malheur avec d’autant plus de constance qu’il trouva dans sa mère et dans sa sœur des auxiliaires admirables de dévouement. Grâce à elles, l’enfant au berceau, qui n’avait plus de mère, échappa aux dangers d’une grave maladie. Dans un travail incessant et dans des prodiges d’activité, Louis puisa de nouvelles forces. Lorsque la loi du 28 juin 1833 fit son apparition, il était sous les armes, et, en ce qui dépendait de lui, il seconda merveilleusement le mouvement imprimé à l’instruction primaire. « En 1834, dit-il dans une des trop rares brochures qu’il a signées de son nom, l’instruction primaire n’existait pour ainsi dire pas en France... Il n’y avait ni maisons d’école, ni maîtres, ni livres. Les maisons d’école ne sortent pas de terre au commandement ; les écoles normales ne s’organisent pas en un jour. Les livres seuls peuvent se produire rapidement. »

De concert avec Firmin Didot et Pitois-Levrault, Louis Hachette livra au gouvernement, pour les préfectures et sous-préfectures qui les distribuaient gratuitement dans les écoles, des masses considérables de livres élémentaires. Déjà, en 1832, il avait, de concert avec les mêmes éditeurs, auxquels s’était joint Jules Renouard, fondé le Manuel général de l’instruction primaire qui avait, dans l’origine, un caractère officiel que Louis Hachette justifie parfaitement dans la brochure dont nous avons déjà cité un passage. « La publication du Manuel général, dit-il à la page 10, avait à son début une raison d’être dans la situation des comités locaux et des comités d’arrondissements qui, au moment de leur formation, avaient besoin de direction, et dans la nécessité de donner une forte impulsion à l’instruction primaire. »

Ce Manuel général, s’il contribua sans doute à la diffusion de l’enseignement primaire, n’enrichit pas les quatre éditeurs qui s’en étaient chargés, puisqu’au moment où le caractère officiel fut retiré à l’ouvrage, le bénéfice net de l’exploitation s’est réduit à la somme de huit cent quatre-vingt-neuf francs quatre-vingt-quatre centimes.

La position commerciale et la réputation de Louis Hachette étaient déjà grandes, lorsque, effrayé de la solitude de son veuvage et sentant la nécessité de donner à sa maison une direction vigilante, aux clients qui se groupaient toujours plus nombreux autour de lui un centre de relations agréables, il épousa en secondes noces, le 28 février 1836, madame veuve Auzat, jeune femme qui avait ses goûts et qui se montra toujours fière de porter son nom. Elle lui apportait, avec une honnête aisance, la grâce de son sexe et les vertus de la mère de famille. Elle avait eu de son premier mariage une fille qui n’avait alors que onze ans et demi. Louis Hachette, en épousant la mère, se regarda comme le père de sa fille ; il l’adopta en quelque sorte, veilla à son éducation, se chargea de son avenir et ne la distingua jamais de ses autres enfants.Ce qui resserra encore les liens de cette double famille, ce fut la naissance d’un quatrième enfant, Georges Hachette, associé, comme son frère aîné Alfred, à la grande librairie.

Dès 1836, cette importante maison ne pouvait déjà plus se contenter d’un rez-de-chaussée ; on la transporta au premier étage, et quelques années plus tard elle fut installée dans une construction élevée tout exprès. Elle grandissait tous les jours et ne tarda pas à étendre ses relations sur le monde entier. C’est ainsi que Louis Hachette parvint à fonder un établissement sans rival en Europe.

Mais le chef de cette maison colossale ne s’épargnait guère ; il donnait à tous l’exemple de l’activité et du travail. Son cerveau infatigable inventait sans cesse de nouvelles combinaisons. Il était difficile que la plus vigoureuse organisation résistât à une pareille contention d’esprit. Aussi Louis Hachette tomba-t-il gravement malade d’une pleurésie qui mit sa vie en danger. Il avait appelé près de lui, en qualité de commis, le neveu du vénérable vieillard dont il avait, dans sa jeunesse, élevé le fils et qui l’avait généreusement aidé à son début commercial. C’était encore une dette de reconnaissance qu’il payait. Averti par la maladie que les forces humaines ont des bornes et convaincu après une expérience de deux années que ce jeune homme, Louis Bréton, pourrait l’aider à porter le fardeau des affaires,il se l’associa et lui donna plus tard en mariage, au mois d’avril 1844, sa belle-fille adoptive Zélime Auzat.

Au lendemain de la Révolution de 1848, il se donna un second associé : il venait de marier sa fille Louise à Emile Templier, et ce nouveau membre de la famille exploita habilement une veine très féconde, celle de la littérature étrangère ou contemporaine, et des ouvrages illustrés. Dès lors la maison Hachette prit des développements inimaginables. Ce n’était pas assez de trois associés pour un tel mouvement d’affaires. Alfred Hachette, qui s’était marié au mois de janvier 1861, devint le quatrième, et au mois d’avril 1863, Georges Hachette le cinquième.

S'il est mort riche après avoir connu, au début de sa vie, les angoisses de la pauvreté, quelles industries n'a-t-il pas nourri!Quel bien-être n'a-t-il pas semé autour de lui!Les écrivains qu'il a mis au jour;penseurs, savants, érudits dont il a publié les travaux;imprimeurs, lithographes, relieurs, cartonniers, relieurs, doreurs, dessinateurs, graveurs, papetiers, commis plus nombreux que ceux de certains ministères, que les individus lui doivent leur pain quotidien, leur aisance et leur renommée! Louis Hachette est toujours resté le chef respecté de la librairie dont il avait été lefondateur.Il voyait avec le calme du philosophe la prospérité dont il ne cessait jamais d'être le principal point d'appui, et dont il laissait les traditions lui assurer l'avenir.C'était son expérience rare, son tact exquis, son jugement presque infaillible qui était utilisé dans des circonstances difficiles.L'homme de goût dominait l'industriel;car il aimait, il honorait la haute littérature, la science pure et l'érudition, qu'il vulgarisait autant qu'il l'était en lui, comme l'attestent les belles publications qu'il a commencées et que ses successeurs ont achevées.

Le 8 janvier 1862, il perdit sa mère, qui habitait sa maison, qu’il voyait tous les jours et qui ne se lassait pas de jouir de la prospérité de son fils bien aimé, de la considération dont il était environné. Il tenta de se distraire de son chagrin en entreprenant un voyage à Pau pour y voir son fils. Il était à peine revenu dans sa famille qu’une lourdeur inaccoutumée l’envahit. Il n’y fit aucune attention, et ceux qui vivaient avec lui purent se nourrir d’illusions, car le temps semblait l’avoir respecté et il portait sur son visage comme la trace d’une éternelle jeunesse.

Cependant le mal terrible qui devait l’emporter marchait sourdement, mais marchait toujours. Il éclata enfin. Malheureusement la science la plus habile, la tendresse conjugale la plus ardente, la piété filiale la plus ingénieuse, ne pouvaient rien contre une désorganisation physique. Le 31 juillet 1864, à six heures du soir, Louis Hachette rendit l’âme.

Hommage à Jean Moulin ... 17 juin !

![]() France : Journée nationale commémorative - Hommage à Jean MOULIN. Elle se déroule au Panthéon à Paris, le 17 juin, jour anniversaire de l’acte considéré comme son premier acte de résistance .

France : Journée nationale commémorative - Hommage à Jean MOULIN. Elle se déroule au Panthéon à Paris, le 17 juin, jour anniversaire de l’acte considéré comme son premier acte de résistance .

(Notons que l’organisation de cette cérémonie répond à un usage et non à un texte législatif ou réglementaire.)

8 juin 1876 : mort de la romancière George Sand !

et journaliste George Sand

et « La Femme » du 15 avril 1887)

« Chacun se sentait aussitôt en présence d’une nature infiniment généreuse et bienveillante, chez qui tout égoïsme avait été complètement et depuis longtemps brûlé à la flamme inextinguible de l’enthousiasme poétique, de la foi à l’idéal », confiera une de ses amies au lendemain de sa mort. Lucile-Amantine-Aurore Dupin, dite George Sand, naquit à Paris, rue Meslay, le 1er juillet 1804. Son père, Maurice Dupin, aide de camp du roi Murat, petit-fils du maréchal de Saxe par sa mère, Aurore de Saxe, mariée à Claude Dupin de Francueil, fermier général, appartenait donc à de grandes familles, tandis que sa mère appartenait au peuple de Paris : Sophie Delaborde était fille d’un oiselier du quai de la Mégisserie. Le mariage de son fils Maurice avec une femme de si humble extraction déplut fort à Madame Dupin de Francueil ; toute la jeunesse de la petite Aurore devait en être troublée.

À l’âge de quatre ans, elle partit avec sa mère rejoindre son père qui faisait la guerre en Espagne avec Murat. C’est dans ce voyage de Paris à Madrid que l’enfant eut la révélation de la vie et de la mort. Sa mère lui faisait remarquer les beautés du ciel et des fleurs : ce furent les liserons, fleuris dans les montagnes, qui lui firent goûter pour la première fois les délices de l’odorat ; un peu plus loin, dans une auberge, on lui avait donné un pigeon, mais il voulait s’échapper et, ne sachant comment le conserver, elle demanda qu’on le remît avec ses compagnons. Sa mère lui dit qu’on était en train de les tuer, l’enfant voulut qu’on le tua aussi.

|

Etonnée de cette insistance, sa mère comprit que l’enfant ne faisait pas de différence entre le sommeil et la mort : il fallait le lui enseigner. Mme Dupin l’emmena alors pour lui montrer avec quelles convulsions les pauvres bêtes agonisaient. Devant les cris déchirants de l’enfant qui réclamait son pigeon, Mme Dupin le lui rendit : elle l’avait caché sous son bras ; l’enfant en ressentit alors une joie extrême.

C’était dans le palais du Prince de la Paix (Godoy) que Murat et sa suite habitaient. L’appartement des Dupin était immense et tout tendu de damas de soie cramoisi. Il se trouvait dans ce palais d’étranges hôtes, après la fuite des possesseurs : c’étaient des lapins qui vivaient en liberté dans les plus belles salles d’apparat, et Aurore eut la joie d’en trouver un tout blanc qui vint manger dans sa main et dormir sur ses genoux.

Mais elle connut un être bien plus extraordinaire encore, celui que l’on nommait « le Prince » comme dans les contes de fées : c’était Murat lui-même. Il prit l’enfant en amitié, car pour se faire pardonner la présence de la fillette dans les horreurs de la guerre, Mme Dupin l’avait revêtue d’un costume d’aide de camp identique à celui de son père : « pantalon de casimir amarante, avec des broderies d’or à la hongroise, dolman blanc galonné et boutonné d’or, pelisse pareille garnie de fourrure noire, jetée sur l’épaule, et un grand sabre traînant derrière les petites bottes de maroquin rouge » ; rien n’y manquait.

Murat présenta l’enfant en riant aux personnes qui venaient chez lui. Mais la petite Aurore qui aimait déjà la liberté était bien plus heureuse lorsque ayant quitté ce brillant uniforme, elle revêtait le costume espagnol que l’on portait alors, « robe de soie noire bordée d’un grand réseau de soie qui prenait au genou et tombait en franges jusqu’à la cheville, et la mantille plate en crêpe noir, bordée d’une large bande de velours ».

Ce fut là aussi, sur la terrasse, qu’elle connut les premières joies de la solitude pour rêver, jusqu’au jour où tout à coup, ressentant la peur de cette solitude, elle appela le domestique de son père qui lui servait de bonne d’enfant. Une voix répéta « Weber ». L’enfant, intriguée, chercha qui pouvait parler, qui répétait le nom qu’elle venait de prononcer. Elle recommença, appela sa mère cette fois, puis dit son propre nom : chaque fois la voix mystérieuse répondait les mêmes paroles.

Elle cacha cette étrange aventure à sa mère jusqu’au moment où celle-ci surprit l’enfant appelant toute seule sur la terrasse ; elle lui apprit alors que c’était l’écho qui lui répondait. Aurore n’était plus seule ; elle avait trouvé un ami, un compagnon de solitude : l’écho. Il devint son autre elle-même ; elle l’appelait « son double ». Combien de fois dans l’avenir le chercha-t-elle dans sa solitude morale, dans son amour de la rêverie, dans son grand besoin de découvrir son pareil.

De retour en France, à travers feu et sang, couchant dans les camps, elle revint chez sa grand-mère à Nohant, maison seigneuriale où elle devait passer la plus grande partie de sa vie. Mais la mort subite de son père (17 septembre 1808), tué d’une chute de cheval, à cent mètres du pont du Lion d’Argent, en revenant à Nohant dans la nuit, fut le début d’une longue crise de chagrin. L’éducation de l’enfant devint une cause de mésentente entre la grand’mère et sa belle-fille dont l’éducation et la nature étaient si différentes l’une de l’autre.

Aurore dut entrer au Couvent des Dames anglaises » où elle fut adoptée et chérie de tout le monde ; son développement fut celui des jeunes filles de l’aristocratie de cette époque. Cependant, en dehors des jeux où elle était la plus endiablée, en dehors des comédies où elle était la meilleure interprète, où elle adapta même une pièce de Molière avec une grande liberté enfantine sans doute, elle portait en elle son âme ardente et mystique qui la jeta dans une dévotion qui l’inclinait à désirer prononcer ses vœux. Son exaltation religieuse que son confesseur et la mère Alicia combattaient doucement, effraya sa grand-mère qui sortit de sa retraite du Berry pour venir l’arracher du couvent.

|

Cette fois, Aurore revint en larmes à Nohant. Elle regrettait ses compagnes et la douceur de la vie monacale. II fallut l’intelligente bonté de Msup>me Dupin de Francueil pour reprendre de l’empire sur la jeune fille qui retrouvait avec tristesse les luttes morales entre sa grand-mère et sa mère. Elle les aimait également, mais Aurore de Saxe sut éveiller dans sa petite-fille un côté atavique intellectuel qui fit de rapides progrès sous sa bonne influence et donna à Aurore le désir d’élargir ses connaissances pour mériter l’affection de la grande dame qui l’adorait.

Elle devint bientôt sa garde-malade, Mme de Francueil, étant atteinte de paralysie ; avec son caractère généreux et altruiste, la jeune fille passa son temps au chevet de sa grand-mère. Pendant la nuit elle lisait, tout en la veillant ; elle entourait de soins la pauvre femme qui déclinait. Ce fut le vieux précepteur de Maurice Dupin, devenu le régisseur des biens de Mme de Francueil, qui secondait la jeune fille dans les soins qu’elle donnait à sa grand-mère.

En voyant combien Aurore se fatiguait, Deschartres lui ordonna de prendre des exercices physiques, de monter à cheval, de ne point s’enfermer jour et nuit auprès de la malade. Il traitait Aurore comme il avait traité son père, c’est-à-dire en garçon ; il lui fit revêtir des vêtements d’homme pour le suivre à la chasse dans les champs labourés. Du reste, c’était une mode assez souvent suivie pour passer inaperçue ou pour voyager.

Aurore, entre la lecture des philosophes, l’inquiétude que lui donnait la santé de sa grand-mère chérie, les promenades obligatoires, l’activité d’un esprit ouvert et passionné pour la vérité, se développa presque seule. Son extrême sensibilité exaltée par sa nature, tantôt d’une mélancolie extrême, tantôt d’une exubérance juvénile, ressentit une seconde fois l’horreur de la séparation ; sa grand-mère mourut, confiant sa direction morale à la famille paternelle d’Aurore, désirant, par là, contre-balancer l’influence et le caractère de sa belle-fille.

Mais lorsque ses parents, après la mort de Mme de Francueil, mirent la jeune fille en demeure d’abandonner sa mère et de la renier, celle-ci, obéissant à son esprit de justice, à son besoin d’équité, à son cœur tendre, à la noblesse de son caractère, préféra l’oubli et les anathèmes de ses parents nobles plutôt’ que de commettre une vilenie.

Elle n’en fut pas récompensée ; sa mère tout en l’aimant, la fit durement souffrir par son caractère emporté et souvent injuste. C’est ainsi que ne sachant pas gouverner sa fille, elle la conduisit chez les Duplessis, famille agréable où elle rencontra celui qui devint bientôt son mari.

Casimir Dudevant était un jeune officier en non activité, fils du colonel baron Dudevant, descendant éloigné de la famille écossaise de Law. Les deux jeunes gens avaient éprouvé l’un pour l’autre une sympathie presque amicale, une confiance réciproque qui les aiderait longtemps dans le mariage à conserver l’un pour l’autre une affection qui devait préserver leur foyer jusqu’au moment où les défauts de Casimir augmentèrent de telle sorte que sa femme ne put les supporter davantage.

C’est après avoir renoncé au bel amour réciproque avec Aurélien de Sèze, d’un commun accord sacrifié au devoir, qu’Aurore, ayant senti toute la différence de goûts et d’aspirations qui existait entre elle et Casimir, chercha, en écrivant, à rendre sa vie plus supportable.

Après une entente avec son mari, elle partit pour Paris, emmenant sa fillette, tandis que son fils Maurice entrait au collège. Elle débuta dans la littérature en collaboration avec Jules Sandeau, camarade berrichon pour lequel elle eut ensuite une affection qui finit par une cruelle déception. Le nom de George Sand qu’elle prit pour écrire, était né de chagrins domestiques et d’une rupture littéraire. Elle eut bientôt un brillant succès avec Indiana, puis avec Valentine, Lélia, le plus grand chef-d’œuvre littéraire féminin, mélange de philosophie, d’amour, de passion, d’un style romantique et d’une majesté de composition rare, qui la mit au premier rang de tous les écrivains de son époque.

Elle rencontra vers ce moment-là Alfred de Musset, qui l’admirait. D’un caractère très différent du sien, et d’une valeur tout autre, il s’éprit d’elle. La passion qu’ils éprouvèrent l’un pour l’autre leur fit croire un instant au bonheur pour les déchirer ensuite. Le travail, l’amitié qui accompagnait toujours chez George, même les pires désillusions ou les pires chagrins, joints à son amour profond pour ses enfants, l’aidèrent à surmonter l’envie du suicide dans le dénouement de cette union malheureuse.

|

Mais, après cette nouvelle épreuve, elle ne voulait ni ne pouvait se plier à la vie conjugale depuis longtemps terminée de fait : elle plaida en séparation. Les torts de son mari furent reconnus : elle garda ses enfants. Son fils Maurice fut la consolation de sa vie par son affection et ses hautes qualités. Tandis que sa fille Solange fut la source d’une angoisse perpétuelle. Son caractère était fantasque et malintentionné.

George Sand était belle, d’une beauté brune et pâle, étrange à cause de ses grands yeux profonds presque noirs, mats et veloutés. La bouche était bien dessinée, ni charnue, ni épaisse, mais pleine, sinueuse et moyenne. Son nez était d’une belle ligne, aquilin sans être bosselé, les narines délicates. Son front haut, légèrement fuyant, était pur, ses cheveux, ondés, bouclaient naturellement et encadraient d’un nuage sombre son visage allongé. D’humeur mélancolique, avec de brusques gaietés d’enfant, elle était irrésistible. Tour à tour animée, rêveuse, silencieuse, passionnée sous un aspect tranquille, triste jusqu’au désespoir, ne craignant rien, ni peine, ni fatigue, ni travail, ni désapprobation quand elle sentait qu’elle avait raison, elle fut la plus courageuse des femmes, et elle éleva sa vocation de romancière jusqu’aux plus hauts et aux plus nobles problèmes de l’humanité.

Philosophe et « troubadour », elle fit entendre pendant un demi-siècle la voix de ses sentiments généreux, de son âme indépendante. Jacques, si plein d’elle-même, de son émoi, profond et intime ; Le Marquis de Villemeir, Mauprat : le roman d’un seul amour au cœur d’un homme ; Claudie, chef-d’œuvre pastoral, puis Consuelo, Les Maîtres sonneurs, où l’art musical tient la première place ; Le Péché de M. Antoine, Valentine, Jean de La Roche, Le Compagnon du Tour de France, où elle exposait sous un tour romanesque les idées sociales qui se réalisèrent plus tard. L’Homme de Neige, La Comtesse de Rudolstardt, Les Beaux Messieurs de Bois-Doré, unissent de brillantes aventures à la psychologie humaine à travers l’histoire.

Si son style admirable s’est teinté dans certaines œuvres de la couleur de l’époque romantique, il reste malgré ce reflet de l’ambiance l’expression magnifique d’une nature rare, d’un maître génial. On lira toujours Sand parce qu’elle exprime ce qu’elle était elle-même : l’amour, l’intelligence et la bonté. Ce qui caractérise encore la grande George, c’est l’ampleur et l’indépendance de ses idées, c’est aussi la simplicité de son génie. Elle fut l’amie de tous les artistes et de tous les écrivains célèbres de son temps qu’elle devançait ou dépassait par l’ardente aspiration de son cœur altruiste et par son intuition de l’avenir.

Douée pour la compréhension de toutes choses, elle aimait et connaissait la musique, l’histoire naturelle, le dessin, la peinture, les menus soins du foyer. Elle fut non seulement l’amie des écrivains et des poètes, mais aussi des musiciens, de Liszt, de Meyerbeer et de Chopin avec lequel un long attachement fut rompu par des raisons en dehors du sentiment des deux amis. Les peintres et les graveurs Charpentier, Couture, Calamatta, furent ses hôtes assidus ; Delacroix la visita souvent à Nohant et devint le maître de Maurice, fils de George Sand, tandis que Calamatta, le célèbre graveur d’Ingres et de la Joconde, donnait Lina, sa fille, en mariage à Maurice. Alexandre Manceaux gravait le portrait de George Sand par Thomas Couture, et l’ouvrage remarquable de Maurice Sand : Masques et Bouffons. Eugène Lambert, Villevielle Leleux, Véron, Castan, Cicéri, Théodore Rousseau, et d’autres, l’entouraient et la consultaient, tandis que Clésinger, le célèbre sculpteur du Second Empire, épousait sa fille Solange.

Un cénacle, illustre ne cessa d’admirer et d’estimer George Sand. Victor Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Lamennais, Balzac, Théophile Gautier, les Dumas, Ernest Renan, Gustave Flaubert, Fromentin, Berthelot, Marie Dorval, Bocage, la Malibran, Béranger, Berton, Mme Viardot, Mme Arnould-Plessy, Sarah Bernhardt, Mme Worms-Barretta, tous les illustres artistes dramatiques aussi bien que les créateurs, la vénéraient et l’aimaient. Elle encouragea Anatole France, Alphonse Daudet, Émile Zola ; partout où elle rencontrait le talent, elle le louait, le soutenait et lui portait l’amour désintéressé d’un véritable apôtre. Sa générosité égalait son pouvoir de création.

Elle gagna une fortune, non pas en se jouant comme d’aucuns pourraient le croire, mais par l’assiduité d’un labeur constant qu’elle ne se permettait jamais de différer ou d’interrompre ; elle avait ses enfants a élever, avec eux beaucoup d’enfants adoptifs, sans compter les autres secourus qu’elle avait pris sous sa protection. Elle alimenta donc du gain de son œuvre ceux qui avaient besoin d’elle et ne garda presque rien : elle ne donnait pas seulement son cœur, sa fortune, son intelligence et son amour, elle donnait son idéal à l’humanité.

Une telle individualité ne pouvait pas se borner à célébrer dans ses œuvres l’amour et les aventures romanesques, elle avait un vol d’une trop large envergure pour ne pas agrandir son champ d’action : elle chercha donc à exalter le dévouement sous toutes ses formes pour améliorer les conditions de la vie. Tous les problèmes sociaux l’intéressaient, et son génie serait reproché de ne pas contribuer au bien que son âme désirait.

|

Si George Sand était une haute pensée, un grand écrivain et un philosophe, elle était aussi l’amante de la nature et des humbles. Ses romans champêtres furent de nouveaux chefs-d’œuvre après ceux qui la rendirent célèbre. Elle connaissait la vie des paysans. Elle les recréa selon son cœur : tels qu’elle les a dépeints, ils restent une création adorable.

Sa vie, souvent tourmentée par la recherche du compagnon qu’elle rêvait de rencontrer pour partager ses enthousiasmes et son idéal, ne l’empêcha jamais de penser à autrui avant de penser à elle-même. Elle sut se sacrifier, elle sut aussi sauvegarder son travail, et son indépendance d’opinion : elle n’usa jamais de ses droits à la recherche du bonheur personnel qu’après avoir rempli les nombreux devoirs qu’elle s’était imposés. Enfin, à ce cœur si féminin, si maternel, à cette intelligence si noble, elle sut ajouter une loyauté virile.

Avec sa famille, elle était aussi tendre, aussi jeune d’esprit dans sa vieillesse que pendant la période la plus mouvementée de sa vie sentimentale : elle avait en plus de ce feu intérieur qui la rendait si séduisante, une grande sérénité qu’elle avait conquise sur elle-même. Après avoir longtemps espéré rencontrer le compagnon de ses rêves, le soutien dans l’existence sur lequel on peut se reposer, elle avait vu peu à peu mourir cet espoir, mais un autre avait grandi auprès d’elle, s’était fortifié de ses déceptions mêmes, s’était consacré à son amour et était devenu une belle réalité : c’était son fils, Maurice.

Dans les dernières années de son existence, nous la retrouvons apaisée et sereine, sa destinée réalisée, son âme satisfaite, jouissant avant tout de son intérieur parfaitement heureux, dans sa retraite bien-aimée de Nohant. Elle aimait passionnément ce coin de terre paisible, milieu calme, humble et silencieux, tout plein du souvenir de sa grand-mère, où, selon ses souhaits, elle mourut et fut enterrée.

Sa famille se composait de son fils Maurice, pour elle ami tout autant que fils, de sa belle-fille, Mme Maurice Sand, née Talamatta, « sa perle de la maison », comme elle se plaisait, à l’appeler, et de leurs deux enfants, Aurore et Gabrielle. Ces deux charmantes créatures faisaient la joie de leur grand-mère qui disait d’elles : « Ces chers petits êtres sont tout dans la vieillesse, mais la vie se passe à trembler pour eux ! »

Cette dernière période de la vie de George Sand nous a été principalement révélée par la publication de sa correspondance, mais c’est le sixième et dernier volume qui nous fait assister au plein épanouissement de ses convictions, éclatant d’autant plus vives qu’elle se heurte partout à un débordement d’athéisme et de froid positivisme dont elle ne peut se consoler.

La foi en l’idéal devint pour elle un impérieux besoin en face de la ruine et du deuil de son pays, en la lugubre année 1870. Quel chemin de croix pour cette ardente patriote, pour cette âme humanitaire qui écrivait, navrée : « Cette boucherie humaine met mon pauvre cœur en loques ! » L’avènement de la République fut, pour George Sand, un court instant d’une joie effacée bien vite par les angoisses innombrables de ces longs mois d’épreuve ; ils firent tant saigner son cœur qu’elle se demandait s’il vivait encore.

Pourtant, ferme toujours, elle ne se laissa pas abattre et tâcha d’encourager les autres. « La vie est si lourde pour les. hommes, à présent, écrivait-elle le 22 février 1871 à Mme Edmond Adam, que les femmes leur doivent de ne pas ajouter à leurs craintes et à leurs chagrins. » Cette fermeté lui devint plus difficile lorsqu’aux désastres de la guerre succédèrent ceux de la Commune. Il lui fallut lutter contre de vraies crises d’abattement, ce qui lui faisait écrire plus tard : « Je ne veux pas être découragée, je ne veux pas renier le passé et redouter l’avenir, mais c’est ma volonté, c’est mon raisonnement qui luttent contre une impression profonde, insurmontable quant à présent. »

Le travail fut encore cette fois pour George Sand le remède héroïque ; il rendit non seulement à son esprit son élasticité et sa vigueur accoutumées, mais lui fournit le moyen de réparer des pertes matérielles et de répondre avec sa générosité habituelle aux appels faits à sa bourse, plus nombreux que jamais et jamais infructueux.

À l’âge de soixante-huit ans, elle se remit à travailler huit heures par jour, ayant retrouvé, écrivait-elle à Flaubert, « une santé de fer et une vieillesse exceptionnelle, bizarre même, puisque mes forces augmentent à l’âge où elles devraient diminuer. Le jour où j’ai résolument enterré la jeunesse, j’ai rajeuni de vingt ans. Tu me diras que l’écorce ne subit pas moins l’outrage du temps. Cela ne fait rien, le cœur de l’arbre est fort bon, et la sève fonctionne comme dans les vieux pommiers de mon jardin, qui fructifient d’autant mieux qu’ils sont plus racornis. »

C’est de cette époque que date la collaboration de l’énergique sexagénaire au journal Le Temps, avec la rédaction duquel son ami Charles Edmond l’avait mise en rapport. Elle lui envoya deux feuilletons par mois, sur des sujets très variés, inspirés par le plus pur patriotisme et n’ayant d’autre but que de contribuer au relèvement moral de la France. Ces articles se trouvent pour la plupart dans les volumes Impressions et Souvenirs et Dernières pages. Son charmant roman de Nanon parut aussi alors en feuilleton dans Le Temps, ainsi que les Contes d’une grand-mère et les Promenades autour d’un village. Quant aux autres, ce fut, comme par le passé, la Revue des Deux-Mondes qui en eut la primeur. Venaient enfin les heures de délassements que la bonne grand-mère, déchargée par son aimable belle-fille de tous les soins de l’intérieur, consacrait tout entières à sa famille et aux nombreux amis qui venaient, en été surtout, animer son hospitalière maison, et se nommaient Alexandre Dumas fils, Gustave Flaubert, M. et Mme Edmond Adam, Mme Arnould Plessy, Tourgueneff, Mme Viardot et ses filles, etc. Aux jouissances de la conversation s’ajoutaient celles de la musique et du théâtre qui passionnaient George Sand.À tout ce travail de l’écrivain s’ajoutait une correspondance énorme, grossie d’envois considérables de livres et de manuscrits de jeunes auteurs. George Sand lisait tout, répondait à tout, toujours pleine de bonté et d’indulgence, sachant dire la vérité sans décourager, mais en démontrant la nécessité du travail et de l’effort pour arriver à produire une oeuvre bonne et belle.

Le théâtre, le fameux théâtre de Nohant, organisé par Maurice Sand pour distraire et amuser sa mère, donnait alors ses plus belles pièces, et les spectateurs s’émerveillaient de l’entrain du directeur. Tout à la fois auteur, acteur, décorateur, lampiste, machiniste, il avait inventé un système nouveau pour mettre à lui seul trente marionnettes en scène et rendre le théâtre de « Balandard » digne de ses auditeurs et de sa renommée.

Mais par-dessus tout, les heures heureuses et reposantes étaient pour George Sand celles qu’elle vouait à l’éducation et à l’instruction de ses deux petites-filles, de l’aînée surtout qu’elle appelait : « Aurore, ma passion ! » Elle voulut elle-même lui enseigner à lire et à cet effet s’appliqua à la composition d’un abécédaire à propos duquel elle écrivait à Flaubert : « Te cherche à rendre clairs les débuts de l’enfant dans la vie cultivée, persuadée que la première étude imprime son mouvement sur toutes les autres et que la pédagogie nous enseigne toujours midi à quatorze heures. »

Quel excellent pédagogue devait être ce grand esprit possédant si bien les qualités morales essentielles de l’emploi : jeunesse d’esprit et amour de l’enfance ! Elle adorait les enfants dont le bruit et le mouvement, au contraire de la plupart des personnes âgées, étaient pour elle autant un besoin qu’un plaisir. On voyait sans cesse sa table de travail encombrée de poupées et de polichinelles ; elle travaillait au milieu des jeux de ses petites-filles, prenait part souvent à leurs joyeux ébats, et tous les soirs, avant de les envoyer coucher, se mettait au piano pour les faire danser.

Du reste, en lisant sa correspondance, il est impossible de croire à l’âge de George Sand : la jeunesse de son esprit, la vivacité de ses impressions, le font sans cesse oublier. Ce qui certainement contribuait à entretenir la vigueur physique de cette femme exceptionnelle, c’étaient les grandes courses à travers prés et bois qu’elle entreprenait à la suite de son fils, passionné de recherches entomologiques et dont nous trouvons une peinture charmante dans les Promenades autour d’un village. Puis, en été, elle se plongeait journellement dans les flots glacés de l’Indre, sans écouter son médecin, et en dépit d’une coqueluche gagnée auprès de ses petites-filles, et qui résista à un long séjour fait au bord de la mer, une de ses rares dernières absences de Nohant.

Cet âge, par contre, se trahit dans les pages intimes où George Sand épanche son cœur auprès de ses meilleurs amis, par l’expérience, la sagesse, la résignation, l’espérance qu’elle a acquises et qui lui ont enseigné à juger la vie d’une façon si sereine, si noble et si élevée.

Les injustices, les tristesses, les douleurs inévitables en ce monde ne la révoltent plus comme autrefois contre l’ordre social. Il ne faut ni maudire, ni mépriser la vie, dit-elle ; si le chagrin est bon à quelque chose, c’est à nous défendre de l’égoïsme. Plus loin, elle ajoute : « Je suis bien, bien patiente et j’empêche tant que je peux les autres de s’impatienter, tout est là ; l’ennui du mal double toujours le mal. Quand serons-nous sages comme les anciens l’entendaient ? Cela, en somme, voulait dire patients, pas autre chose. Il faut être patients un peu pour commencer, et puis, on s’y habitue ; si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, comment espérer qu’on sera toujours en train de travailler sur les autres ? » Et ailleurs : « Je ne sais rien de rien, qu’aimer et croire à un idéal », écrit-elle encore ; et plus loin : « Le bonheur, c’est l’acceptation de la vie quelle qu’elle soit ! »

Elle croit au progrès, malgré-tout ; y travailler pour soi et les autres, voilà le but de l’existence, pour lequel on trouve la force qu’on ne croyait pas avoir, « quand on désire ardemment gravir, monter un échelon tous les jours ». Il lui fallait aussi un grand courage, à la noble femme, alors que le vide se faisait de toutes parts autour d’elle, et qu’elle voyait disparaître les uns après les autres tant d’amis bien chers. « La vie, écrivait-elle en face d’une de ces pertes douloureuses, est une suite de coups dans le cœur. Mais le devoir est là, il faut marcher et faire sa tâche sans contrister ceux qui souffrent avec nous. »

Son énergie ne l’abandonna jamais et sembla augmenter à mesure que se montrèrent des souffrances indéterminées d’abord, mais qui finirent par faire reconnaître un mal chronique des intestins. Les crises devinrent plus aiguës et plus fréquentes, mais tout en les combattant, George Sand s’en tourmentait beaucoup moins que des névralgies dont souffrait son fils. La dernière lettre du dernier volume de la Correspondance est adressée à son médecin de Paris, Henri Favre. Il est curieux de voir comment la malade y rend compte de son état : « L’état général n’est pas détérioré, et, malgré l’âge (soixante-douze ans bientôt), je ne sens pas les atteintes de la sénilité.

« Les jambes sont bonnes, la vue est meilleure qu’elle n’a été depuis vingt ans, le sommeil est calme, les mains sont aussi sûres et aussi adroites que dans la jeunesse. Quand je ne souffre pas de ces cruelles douleurs, il se produit un phénomène particulier, dû sans doute à ce mal localisé : je me sens plus forte et plus libre dans mon être que je ne l’ai peut-être jamais été. J’étais légèrement asthmatique, je ne le suis plus ; je monte des escaliers aussi lestement que mon chien.

« Mais une partie des fonctions de la vie étant presque absolument supprimées, je me demande où je vais, et s’il ne faut pas s’attendre à un départ subit, un de ces matins. J’aimerais mieux le savoir tout de suite que d’en avoir la surprise. »

Deux jours après cette lettre, George Sand s’est alitée et après dix jours de souffrances, meurt le 8 juin 1876. Ses paroles dernières furent : « Laissez... verdure... pas de pierre, laissez pousser l’herbe. » Ce désir conforme à son amour de la nature, de la simplicité, fut suivi par ses enfants. Quand on l’enterra, un paysan des environs de Nohant s’approcha de la tombe et y déposa une couronne en disant : « Au nom des paysans de Nohant, mais pas au nom des pauvres ; grâce à elle, il n’y a plus de pauvre ici ! »

Il y a 250 ans .. Naissait Napoléon Bonaparte !

| |

Belles citations d’Ernest Hemingway sur Paris ...

Hemingway est l’un des chefs de file de la « génération perdue », mouvement littéraire des années 1920 marqué par l’expression d’une déshérence face aux mutations du temps. Suite à la première guerre mondiale, de nombreux Européens et Américains se réfugient dans la fête, l’alcool, l’individualisme pour oublier les affres de la guerre. Lors de ces années, Paris est un pôle d’attraction majeur pour les artistes occidentaux : la ville fait figure de capitale de la fête et d’eldorado pour les Américains.

Ernest Hemingway et Paris :C’est en 1922, qu’Ernest Hemingway (1899-1962), jeune écrivain ayant participé à la première guerre mondiale, s’installe à Paris avec son épouse Hadley. Durant les années 1920, la librairie Shakespeare and Company, ouverte 12 rue de l’Odéon par Sylvia Beach sert de point de ralliement : les Américains Gertrude Stein, Scott Fitzgerald y croisent d’autres écrivains anglo-saxons et des liens et amitiés se forment. Cette position de témoin des « années folles » inspira à Hemingway un récit autobiographique (publié en 1956 seulement), au succès très important, intitulé Paris est une fête. Ce livre nous permet de glisser dans l’intimité quotidienne de l’écrivain et de découvrir la vie bohème, à travers le regard d’un artiste expatrié.

© Zoetnet.

© Zoetnet. Évoquons les plus belles citations d’Hemingway à propos de Paris…

« Tel était le Paris de notre jeunesse, au temps où nous étions très pauvres et très heureux […]. Paris valait toujours la peine, et vous receviez toujours quelque chose en retour de ce que vous lui donniez ».

« Tu m’appartiens et tout Paris m’appartient, et j’appartiens à ce cahier et à ce crayon ». Cette phrase est le symbole de cette amitié charnelle entretenue par Hemingway avec sa ville de Paris et son art.

« Mais Paris était une très vieille ville et nous étions jeunes et rien n’y était simple, ni même la pauvreté, ni la richesse soudaine, ni le clair de lune, ni le bien, ni le mal, ni le souffle d’un être endormi à vos côtés dans le clair de lune ».

« Nous mangions bien et pour pas cher, nous buvions bien et pour pas cher, et nous dormions bien, et au chaud, ensemble, et nous nous aimions ». Paris la bohème était le rendez-vous de la jeunesse passionnée de littérature. A l’époque, la capitale offre des logements abordables. Une vie d’écriture, placée sous le signe de l’amour simple des belles choses et des beaux mots, était encore possible.

« Rêvez-vous à écrire. Fréquentez les écrivains du bâtiment. Ne perdez pas votre temps. Écoutez la musique. Regardez la peinture. Lisez sans cesse. Ne cherchez pas à vous expliquer. Écoutez votre bon plaisir. Taisez-vous. »

La Closerie des Lilas.

La Closerie des Lilas. Ernest Hemingway marquera de son empreinte Paris et notamment la rive gauche. Sa carrière sera en particulier couronnée de succès à partir de la publication du vieil homme et la mer en 1952. Connu pour son style incisif, ses phrases courtes et ses chroniques de guerre (première guerre mondiale, guerre civile espagnole et seconde guerre mondiale) Hemin.gway s’est affirmé comme l’un des plus grands écrivains de sa génération.

Livres de Hans Christian Andersen ... né le 2 avril 1805 !

Livres de Hans Christian Andersen ...

Victor Hugo : émérite et caustique «penseur en vers» !

« penseur en vers »

| Admirateur de Victor Hugo qu’il rencontra, le polémiste et auteur de théâtre Henri Rochefort rapporte à la mort de l’illustre écrivain quelques savoureuses anecdotes : où l’on apprend que ses tiroirs étaient remplis d’improvisations exquises qu’il traçait pour les oublier aussitôt. Les circonstances qui m’ont amené autrefois chez Victor Hugo, explique Henri Rochefort, ne me l’ont jamais montré que père de famille plein de gaieté et toujours prêt au rire. Je me suis bien souvent rappelé un dîner que nous fîmes avec ses enfants, à Boisfort, dans la banlieue de Bruxelles. Il y fut d’une expansion tout à fait imprévue, et me prouva qu’il obtenait seulement au prix de certains efforts la sévérité d’attitude qu’il gardait presque toujours vis-à-vis des étrangers. Comme je m’étais précipité à la caisse du restaurant pour solder l’addition, il m’y rejoignit en criant à la dame du comptoir : « N’acceptez rien de monsieur ; c’est de l’argent qu’il a gagné en insultant ce qu’il y a de plus sacré au monde : le coup d’Etat, l’Empire et l’Empereur ! — Il me semble que vous ne les avez pas trop ménagés non plus, lui dis-je. — Oui, me répondit-il, mais les Châtiments ne m’ont jamais rapporté que dix ou douze mille francs de frais d’expédition et de propagande, l’éditeur qui s’était chargé de la publication ne m’ayant de sa vie rendu ses comptes. » Il ajouta même que, lorsqu’il lui en demanda, celui-ci répliqua tranquillement : « Faites-moi un procès, nous verrons bien si vous le gagnez. » Il eût été, en effet, difficile de trouver en plein Empire des juges pour condamner un éditeur à payer les droits à l’auteur de l’Expiation et de Napoléon le Petit. Le public ne sait guère de lui que ces vers de bronze dont les splendeurs donnent parfois le frisson, poursuit Rochefort. Il nous en a lu souvent en famille, d’un genre tout autre et qui coulaient de sa plume avec une abondance charmante, car il m’a bien des fois répété : « C’est insupportable : je pense en vers. » C’était principalement dans les chambres d’hôtel, pendant ses voyages, qu’il répondait à la note de l’aubergiste par quelque imprécation pleine de bonne humeur. Il envoyait, par exemple, cet adieu à la ville d’Yvetot :