Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

- · dessinsagogo55.quint e

- · photos elizabeth montgomery. tenue hot

- · special fashions photography

- · laetitia milot aubade

- · playmate x 2021

- · crista nicole

- · bb 22200 et compositions corails

- · films francais

- · delores wells

- · hendricks hot sexy

Thèmes

air amour annonce art article background base belle bienvenue bleu blog blogs

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Charles Messier

Charles Messier, né à Badonviller dans la principauté de Salm-Salm le 26 juin 1730 et mort à Paris le 12 avril 1817, est un astronome français, éminent chasseur de comètes.

Il est renommé pour avoir créé le fameux catalogue d'objets du ciel profond portant son nom.

Biographie

Charles Messier naît le 26 juin 1730 à Badonviller dans la principauté de Salm-Salm où ses parents, Nicolas Messier (1682-1741) et Françoise née Grandblaise (?-1765), sont établis. Il est le dixième d'une famille de douze enfants. Son père était maire de Badonviller et commissaire aux saisies réelles dans la principauté de Salm-Salm.

À l'âge de vingt ans, alors qu'il se destinait à des fonctions judiciaires, il vient à Paris pour exercer en tant qu'astronome. Accueilli par Joseph-Nicolas Delisle, il se forme à l'observation des phénomènes astronomiques, notamment les éclipses et la recherche des comètes. De 1758 à 1805, il travaille à l'observatoire de l'Hôtel de Cluny. Il y habitera depuis son mariage en 1771 jusqu'à sa mort. Malheureusement, son épouse meurt en couches et leur fils peu après, ce qui l'engage à se consacrer entièrement à ses travaux.

Surnommé « le furet des comètes » par Louis XV, il devient membre de l'Académie des sciences en 1778.

À la fin de sa vie, Charles Messier est honoré par Napoléon qui le décore, en 1806, de la Croix de la légion d'honneur. En retour, Messier rédige un mémoire vouant la grande comète de 1769 à l'empereur, né cette année-là, ce qui lui vaudra des critiques dans la communauté scientifique.

Il meurt à Paris le 12 avril 1817, à l'âge de 86 ans. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (11e division) à Paris. Sa tombe a été récemment sauvée de l'oubli.

Observations et découvertes astronomiques

Comètes et astéroïdes

Entre 1760 et 1801, Charles Messier étudie scrupuleusement 44 comètes et en découvre 20 — parfois conjointement avec d'autres astronomes, notamment Pierre Méchain et Alexis Bouvard. Il collabore également avec son ami Bochart de Saron, conseiller puis président au parlement, un fervent mathématicien qui calcule pour lui la trajectoire des comètes d'après ses observations.

Parmi les comètes découvertes pendant cette période, on peut citer : C/1763 S1 (Messier), C/1764 A1 (Messier), C/1766 E1 (Messier), C/1769 P1 (Messier), D/1770 L1 (Lexell), C/1771 G1 (Messier), C/1773 T1 (Messier), C/1780 U2 (Messier), C/1785 A1 (Messier-Méchain), C/1788 W1 (Messier), C/1793 S2 (Messier) et C/1798 G1 (Messier).

Le 10 janvier 1771, il est un des co-découvreur de la grande comète C/1771 A1.

Il observe l'astéroïde Pallas le 6 avril 1779, 23 ans avant sa découverte, note sa position et pense qu'il s'agit d'une étoile.

Le 12 juillet 1801, il est le co-découvreur, avec Pons, Méchain et Bouvard, de la comète C/1801 N1 (Pons).

Amas stellaires et nébuleuses

En 1764, il découvre la nébuleuse de l'Haltère (M27) ainsi que la galaxie d'Andromède (M31). En 1773, il découvre la galaxie principale NGC 5194 du couple de galaxies M51 (Galaxie du Tourbillon).

En 1781, il découvre la galaxie principale de l'amas de la Vierge (M87 alias Virgo A).

Le catalogue Messier

La renommée actuelle de Charles Messier est avant tout issue de son catalogue de 110 objets du ciel profond d'aspect diffus (amas stellaires et nébuleuses au sens de l'époque), catalogue qu'il produisit à l'intention des chasseurs de comètes afin d'éviter toute confusion avec ces objets fixes et encore étranges.

La première édition du catalogue parait en 1774 et répertorie 45 « nébuleuses ». La version datée de 1781, considérée comme étant la plus aboutie, en compte 103.

Le catalogue connaît une grande postérité et est même complété jusqu'en 1966 avec l'ajout de sept nouveaux objets. Aujourd'hui, ce catalogue n'est pas tant utilisé par le chasseur de comètes que par l'astronome amateur désireux d'avoir un aperçu des objets les plus spectaculaires qu'il pourra trouver dans le ciel nocturne. Il répertorie en effet la plupart des amas, nébuleuses et galaxies les plus brillants du ciel boréal et, dans une moindre mesure, austral.

Manuscrits

Charles Messier, Observations célestes faites à Paris à l'Hôtel de Cluny (manuscrit), Paris, 1753-1756, 744 p.

Charles Messier, Journal des observations astronomiques faites à l'Observatoire de la Marine (manuscrit), Paris, 1757-1760, 403 p.

Charles Messier, Table des positions de la comète de 1770 (manuscrit), Paris, 1770, 1 p.

Jean-Baptiste Delambre, Biographie de Charles Messier (manuscrit), Paris, 1813?, 7 p.

La bibliothèque de l'Observatoire de Paris conserve une collection Messier composée de documents manuscrits dont certains ont été numérisés :

Observations célestes faites à Paris à l'Hôtel de Cluny par Messier entre 1753 et 1756;

Journal des observations astronomiques faites à l'Observatoire de la Marine par Messier entre 1757 et 1760;

Table des positions de la comète de 1770 par Messier;

Biographie de Charles Messier par Delambre.

Hommages

Le canal Messier au sud du Chili est un hommage a posteriori, lié à différentes erreurs de retranscription écrite sur les cartes de l'époque.

L'astéroïde (7359) Messier et un cratère lunaire de 11 km ont été nommés en son honneur.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | Monde : France | ||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | 26 juin 1730 | ||||||||||||||||||||||||||

| DECES | 12 avril 1817 | ||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Ford GPA

Le Ford GPA (pour General Purpose Amphibious, littéralement en français amphibie polyvalent) est un véhicule amphibie américain engagé durant la Seconde guerre mondiale. Bien que 50 000 exemplaires aient été commandés, il n'en est fabriqué que 12 778.

Durant la guerre, les soldats le surnomment « Seep », abréviation de « Sea Jeep », littéralement en français « Jeep de la mer ».

Dans les années 1950, le Ford GPA sert de modèle pour le GAZ-46, une copie soviétique.

Histoire et développement

Après avoir demandé aux constructeurs Willys-Overland, Ford et American Bantam de fabriquer les 4 500 premières jeeps (1 500 chacun) en mars 1941, l'US Motor Transport Board met en place un projet sous la direction du National Defense Research Committee (NDRC) pour construire un « camion léger et amphibie de 1/4 tonne ». Ce projet est désigné « QMC-4 1/4 tonne amphibie ».

Le constructeur Marmon-Herrington (spécialiste des véhicules militaires à transmission intégrale), est en compétition avec Ford qui s'est associé avec le constructeur de bateaux Sparkman & Stephens. L'objectif était de livrer le véhicule à temps pour les premières opérations de débarquement prévues pour septembre/octobre 1942.

Développement et lancement

La coque du prototype de Marmon-Herrington est une structure monocoque intégrale, créée en découpant des formes dans de la tôle d'acier et en les soudant ensemble.

Celle du prototype Ford repose sur un châssis robuste et un cadre interne, auxquels sont soudées des tôles d'acier de type automobile. Cette construction rend le véhicule plus léger d'environ 180 kg que son concurrent.

En raison du délai relativement court, les ingénieurs de chez Ford décident d'utiliser la Ford GPW de 1 200 kg comme base, plutôt que de concevoir un véhicule entièrement nouveau. Roderick Stephens, ingénieur chez Sparkman & Stephens, est chargé de concevoir une forme amphibie, dans le même style que le DUKW, camion amphibie à six roues motrices, qu'il a conçu quelques mois auparavant. La coque ressemble à une version miniature du DUKW, et tout comme lui, le prototype nommé « QMC-4 » reçoit une hélice entraînée par une prise de force, fonctionnant dans un tunnel caréné dédié dans la carrosserie arrière, ainsi qu'un gouvernail approprié. Les travaux de conception et de développement du prototype sont achevés à la fin d'août 1941, date à laquelle la conception standard des Jeep Willys a été introduite.

À cette époque, la Jeep entre en phase de production à grande échelle chez les constructeurs Willys et Ford. En avril 1942, le QMC-4 est essayé sur une plage pour la première fois et après une comparaison directe avec celui de Marmon-Herrington, et vu l'urgence, la NDRC choisit le prototype Ford dans la mesure où il repose largement sur la conception de la Jeep qui a subi de très nombreux tests. Il est ainsi possible de valider plus rapidement la conception du QMC-4.

Ford bénéficie d'un contrat de production à partir de 1942 et reçoit une commande pour les 5 000 premiers véhicules. Le Ford GPA Amphibian ou « Seep » (abréviation de « Sea Jeep ») est né.

Production

La première série de production est livrée très rapidement, sans bénéficier d'un retour d'expérience sur le terrain pour en améliorer la conception (comme cela avait été le cas avec la Jeep). Le véhicule est affecté d'un certain nombre de défauts de conception qui, sans être graves, entraînent un surcroît d'entretien ou restreignent l'opérabilité comme par exemple l'excès de masse à vide de 400kg.

Ce n'est qu'en novembre 1942 que la première d'une série de modifications est introduite.

Des modifications sont encore à l'étude lorsque la production prend fin en juin 1943 alors que Ford n'a pas réussi à réduire la masse nette d'un véhicule qui n'atteint pas les performances attendues :

le véhicule trop lourd s'enfonce dans l'eau au risque d'être submergé par des vagues un peu trop fortes ;

dans des terrains boueux ou marécageux, ses domaines opérationnels d'élection, le véhicule s'embourbe plus qu'escompté.

Seulement 12778 exemplaires sont fabriqués.

Dans le cadre de la loi prêt-bail, environ 3 500 Ford GPA sont exportés en Union soviétique. Ils sont utilisés sur le front de l'Est où les cours d'eau de toute taille sont nombreux. En 1945, ils participent à la bataille de Berlin.

Service

Contrairement au DUKW, le GPA n'a pas été une réussite sur le terrain. Avec son poids d'environ 1 600 kg il est beaucoup plus lourd que les 1 200 kg spécifiés dans le cahier des charges, mais il n'est pas plus grand pour autant. Cela entraîne un faible franc-bord, et le véhicule ne peut s'engager que dans une eau calme et avec une cargaison réduite. Or, le GPA était censé transporter des troupes et du matériel depuis des navires au large jusqu'à une plage, puis continuer à l'intérieur des terres.

Sur terre, le véhicule est trop lourd et pataud. Il s'embourbe fréquemment dans des eaux peu profondes, là où les capacités de franchissement à gué du Willys MB lui permettent de traverser directement. La production prend fin prématurément en mars 1943 après la production de seulement 12 778 véhicules en raison d'un désaccord financier entre Ford et le gouvernement américain, ainsi que des insuffisances du véhicule sur le terrain. Selon certaines sources, moins de la moitié de ce nombre aurait été produit, mais l'examen des numéros de série des spécimens survivants suggère que le chiffre d'environ 12 700 est plus vraisemblable.

Malgré leur participation au débarquement de Sicile en septembre 1943, la plupart des GPA n'ont pas servi sur le front Ouest mais ont été livrés à l'Union soviétique dans le cadre du programme de prêt-bail. Un petit nombre de GPA ont été utilisés en Afrique du Nord et dans le Pacifique.

Après la guerre

L'URSS a développé un dérivé du GPA après la guerre. Le GAZ-46 MAV, qui ressemblait beaucoup au GPA, est entré en production en 1952. Le GAZ-46 a été exporté vers de nombreux pays alliés de l'URSS.

Les GPA ont également été vendus en tant que surplus et ils ont été achetés par des agriculteurs, des éleveurs, des aventuriers et d'autres. Dans les années 1970, des collectionneurs les ont découverts et ils ont commencé à les restaurer selon leurs spécifications d'origine. Ils apparaissent à divers salons de véhicules militaires.

Half-Safe et autres conversions

Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs aventuriers ont converti des GPA provenant des surplus en machines à voyager dans le monde.

Le plus célèbre de ces GPA est celui de Ben Carlin (1912-1981). Dans les années 1950, cet Australien a fait le tour du monde avec son GPA modifié, qu'il a appelé "Half-Safe" (à moitié sûr).

Un jeune couple américain, Helen et Frank Schreider, a modifié un GPA qu'ils ont appelé «La Tortuga», avec lequel ils ont voyagé de Los Angeles à la pointe sud de l'Amérique du Sud (1954-1956). Ils en ont ensuite adapté un autre, appelé "Tortuga II", qu'ils ont utilisé lors des expéditions du National Geographic en Inde (1959) et en Indonésie (1961).

Le vétéran parachutiste britannique de la Seconde Guerre mondiale Lionel Force a acheté un GPA au Levy's Surplus à Toronto, Ontario, Canada, et l'a appelé "The Amphib". Parmi les nombreux changements, il a greffé un toit d'un break Dodge et il a rallongé la coque à l'arrière. Il a utilisé les moitiés supérieures des portes, mais sachant qu'il pourrait être amarré le long d'un quai, il a ajouté une trappe de toit ronde. Il prévoyait de voyager de Toronto à l'Angleterre via les États-Unis, le Mexique, le Guatemala, le Panama, l'Amérique du Sud, le Brésil, l'Afrique, le Moyen-Orient et la Grèce jusqu'en Grande-Bretagne. Il est allé jusqu'au Panama mais il a fait demi-tour lorsqu'il a appris que le cargo sur lequel il avait l'intention d'expédier l'Amphib depuis le Brésil vers l'Afrique avait été mis hors service.

Caractéristiques

Le véhicule se conduit au moyen d'une direction à crémaillère (sur route) et ou d'un gouvernail (dans l'eau).

La conception de ce véhicule est basée autant que possible sur les Jeep Willys et Ford GPW standard, dont un bon nombre de pièces est repris. L'intérieur du GPA est similaire à celui des Jeep, bien que le compartiment conducteur ait presque deux fois plus de leviers de commande : sélection des modes deux roues / quatre roues motrices, boîte de vitesses normale / de réduction, treuil cabestan (sur la proue), déploiement de l'hélice et contrôle du gouvernail.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | Monde : Etats Unis | ||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| Seconde guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

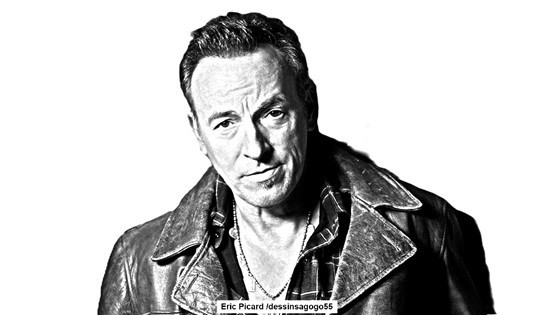

Bruce Springsteen : Tougher Than The Rest

Plus résistant que la moyenne

Well it's Saturday night

Bien c'est samedi soir

You're all dressed up in blue

Tu es toute vêtue de bleu

I been watching you awhile

Je t'ai regardée un moment

Maybe you been watching me too

Peut-être me regardais-tu aussi

So somebody ran out

Alors quelqu'un est sorti en courant

Left somebody's heart in a mess

Laissant le cœur de quelqu'un en pagaille

Well if you're looking for love

Bien si tu cherches l'amour

Honey I'm tougher than the rest

Ma douce je suis plus résistant que la moyenne

Some girls they want a handsome Dan

Certaines filles veulent un beau Dan

Or some good-lookin' Joe,

Ou un séduisant Joe

On their arm, some girls like a sweet-talkin' Romeo

À leur bras, certaines filles veulent un Roméo beau parleur

Well 'round here baby

Bien dans le coin bébé

I learned you get what you can get

Je t'ai appris que tu n'obtiens que ce que tu peux obtenir

So if you're rough enough for love

Alors si tu es assez solide en amour

Honey I'm tougher than the rest

Ma douce je suis plus résistant que la moyenne

The road is dark

La route est sombre

And it's a thin thin line

Et c'est une fine fine ligne

But I want you to know I'll walk it for you any time

Mais je veux que tu saches que je la prendrai pour toi n'importe quand

Maybe your other boyfriends

Peut-être que tes autres petits amis

Couldn't pass the test

Ne pouvaient pas passer le test

Well if you're rough and ready for love

Bien si tu es solide et prête à l'amour

Honey I'm tougher than the rest

Ma douce je suis plus résistant que la moyenne

(Instru)

Well it ain't no secret

Bien ça n'est pas un secret

I've been around a time or two

Je me suis retrouvé là une fois ou deux

Well I don't know baby maybe you've been around too

Bien je ne sais pas bébé peut-être t'y es-tu retrouvée aussi

Well there's another dance

Bien il y a une autre danse

All you gotta do is say yes

Tout ce que tu as à dire c'est oui

And if you're rough and ready for love

Et si tu es assez solide et prête à l'amour

Honey I'm tougher than the rest

Ma douce je suis plus résistant que la moyenne

If you're rough enough for love

Si tu es assez solide en amour

Baby I'm tougher than the rest

Bébé je suis plus résistant que la moyenne

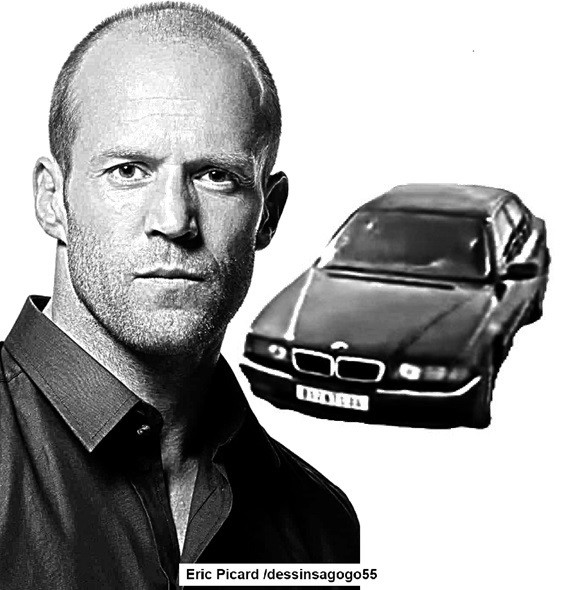

Le Transporteur

Le Transporteur (The Transporter) est un film franco-américain réalisé par Louis Leterrier et Corey Yuen et sorti en 2002.

Le film met en vedette Jason Statham dans le rôle de Frank Martin, un « transporteur » qui livre n'importe quoi, n'importe où, sans poser de questions, et pour le bon prix. Malgré un accueil critique mitigé, le film est un succès au box-office et permet de rapporter plus de 43 millions de dollars.

Ce succès engendre deux suites, Le Transporteur 2 (2005) et Le Transporteur 3 (2008), un reboot préquelle Le Transporteur : Héritage (2015). Une série télévisée est également créée en 2012, avec Chris Vance dans le rôle-titre.

Synopsis

Frank Martin, ancien membre des forces spéciales, prête ses services de conducteur expert à quiconque le paie. Ses règles personnelles principales consistent à ne pas s'impliquer personnellement dans les affaires auxquelles il participe, de façon purement instrumentale.

Règle no 1 : ne jamais modifier le contrat.

Règle no 2 : pas de nom.

Règle no 3 : ne jamais ouvrir le colis.

Règle no 4 : n'enfreindre les règles sous aucun prétexte.

Règle no 5 : pas de retard.

Néanmoins, lorsque, lors d'un transport, Frank transgresse la règle no 3 et qu'il découvre dans son coffre une jeune femme ligotée, il va devoir payer le prix de la transgression en fuyant dorénavant non seulement les forces de l'ordre, mais aussi d'impitoyables gangsters qui ont fait de lui leur cible. Car maintenant, il en sait trop. Pour ne rien arranger, la femme ligotée, Lai Kwai, qu'il a sauvée, va l'impliquer pour faire tomber le réseau de gangsters qui fait dans le trafic de clandestins...

Fiche technique

Titre original : The Transporter

Titre français : Le Transporteur

Réalisation : Louis Leterrier et Corey Yuen

Scénario : Luc Besson et Robert Mark Kamen, d'après la série de courts métrages de BMW, The Hire.

Musique : Stanley Clarke

Décors : Hugues Tissandier

Costumes : Martine Rapin

Photographie : Pierre Morel

Son : Vincent Tulli, François-Joseph Hors, Ken Yasumoto, Dominique Lacour

Montage : Nicolas Trembasiewicz

Production : Luc Besson et Steven Chasman

Production associée : Alfred Lot et David Lai

Assistant de production : Mehdi Sayah

Sociétés de production :

France : EuropaCorp et TF1 Films Production, en association avec Canal+

États-Unis : en association avec Current Entertainment

Sociétés de distribution : EuropaCorp Distribution (France) ; 20th Century Fox (États-Unis et Québec) ; Belga Films (Belgique)

Budget : 20,92 millions d’ €

Pays de production : France, États-Unis

Langues originales : anglais, français, mandarin

Format : couleur - 35 mm - 2,39:1 (Cinémascope)

son (version originale) : DTS-ES | Dolby Digital EX | SDDS

son (version anglaise) : DTS | Dolby Digital

Genre : action, policier, thriller, road movie

Durée : 92 minutes

Dates de sortie :

États-Unis : 2 octobre 2002 (Los Angeles, première mondiale au Mann Village Theatre)[réf. souhaitée] ; 11 octobre 2002 (sortie nationale)

Québec : 11 octobre 2002

France, Suisse romande : 23 octobre 2002

Belgique : 6 novembre 2002

Classification :

États-Unis : accord parental recommandé, film déconseillé aux moins de 13 ans (PG-13 - Parents Strongly Cautioned)

France : tous publics avec avertissement

Belgique : tous publics (Alle Leeftijden)

Québec : 13 ans et plus (violence) (13+ / 13 years and over)

Distribution

Jason Statham (VF : Boris Rehlinger ; VQ : Gilbert Lachance) : Frank Martin / Le Transporteur

Shu Qi (VF : Barbara Kelsch ; VQ : Ariane-Li-Simard-Côté) : Lai Kwai

François Berléand (VF : lui-même ; VQ : Manuel Tadros) : l'Inspecteur Tarconi

Matt Schulze (VF : Thibault de Montalembert ; VQ : Patrick Chouinard) : Wall Street

Ric Young : M. Kwai

Doug Rand (VF : lui-même) : le chef des braqueurs

Didier Saint Melin : Patron du bar

Tonio Descanvelle : le braqueur 1

Laurent Desponds : le braqueur 2

Matthieu Albertini (VF : lui-même) : le braqueur 3

Jean-Marie Paris : le géant

Laurent Jumeaucourt : le gangster à l'hôpital

Sandrine Rigaux : l'infirmière

Vincent Nemeth (VF : lui-même) : Le pilote

Production

La production débute le 1er octobre 2001. Le tournage, d'une durée de 87 jours, se déroule en 2001, majoritairement en France, à Paris et dans le Sud, plus particulièrement sur la Côte d'Azur à Villefranche-sur-Mer, Saint-Tropez, Calanques de Marseille, Marseille, Cassis, Cannes (la Croisette), Èze, Nice, Saint-Rémy-de-Provence, Menton, Antibes et Cap-d'Ail. Le film a également été tourné à Monaco et sur sa place.également à proximité du village de Touet-sur-Var.

Bande originale

Music from and Inspired by the Motion Picture

| Sortie | 10 septembre 2002 |

|---|---|

| Durée | 50:07 |

| Genre | Musique de film |

| Format | CD |

| Compositeur | Randy Bowland, Missy Elliott, Gerald Levert, Timbaland, Keith Sweat, Matthew Wilder et Mario Winans |

| Producteur | Al E Cat, Bink, Missy Elliott, Gerald Levert, Rick Rock (en), Timbaland, Kanye West, Matthew Wilder et Mario Winans |

| Label | Elektra Records |

| Critique | AllMusic |

The Transporter: Music from and Inspired by the Motion Picture est un album comprenant les chansons apparaissant dans le film, sorti le 10 septembre 2002.

| No | Titre | Interprètes | Durée | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. | Boogie 2nite | Tweet | 4:10 | ||||||

| 2. | I Got Love | Nate Dogg | 3:58 | ||||||

| 3. | Live Big | Fat Joe, Angie Martinez et Sacario (en) | 3:45 | ||||||

| 4. | Rock the Party | Benzino | 4:07 | ||||||

| 5. | Muzik | Knoc-turn'al (en) | 3:33 | ||||||

| 6. | If I Could Go! (en) | Angie Martinez, Lil' Mo et Sacario | 4:06 | ||||||

| 7. | Be Alright | Tamia | 4:14 | ||||||

| 8. | Scream AKA Itchin | Missy Elliott | 3:58 | ||||||

| 9. | Funny | Gerald Levert | 4:26 | ||||||

| 10. | I'm Cool | Hustlechild | 4:03 | ||||||

| 11. | One on One | Keith Sweat | 5:01 | ||||||

| 12. | Life of a Stranger | Nadia | 4:46 | ||||||

| 50 min 7 s | |||||||||

Accueil

Accueil critique

| Site | Note |

|---|---|

| Metacritic | 51/100 |

| Rotten Tomatoes | 54 % |

| AlloCiné | 2,9/5 |

| Périodique | Note |

|---|

Dès sa sortie en salles dans les pays anglophones, Le Transporteur a rencontré un accueil critique mitigé. Sur le site Rotten Tomatoes, il obtient un score de 54 % pour un total de 127 critiques et une note moyenne de 5.6⁄10, le consensus du site conclut que le film offre de l'action au détriment d'une narration cohérente. Sur Metacritic, le film obtient un score de 51⁄100 sur la base de 27 critiques, indiquant des avis généralement mitigés. En France, notamment sur le site Allociné, l'accueil est assez modéré avec une note de 2,9⁄5 par la presse.

Box-office

Lors de son premier jour d'exploitation aux États-Unis et au Canada, le film se place à la quatrième place, rapportant 3 049 307 dollars dans 2573 cinémas, derrière Brown Sugar, Fashion victime et Dragon rouge. Il occupe encore la quatrième place pour son week-end d'ouverture, gagnant 9 107 816 dollars, toujours derrière Brown Sugar, Fashion victime et Dragon rouge. Finalement, Le Transporteur a rapporté 43 928 932 dollars au box-office mondial, dont 25 296 447 dollars en Amérique du Nord et 18 632 485 dollars à l'international, affichant une rentabilité de 210%.

En France, le film a effectué 541 229 entrées dont 50 915 pour son premier jour et 260 706 pour sa première semaine d'exploitation dans 508 salles.

| Pays ou région | Box-office | Date d'arrêt du box-office | Nombre de semaines |

|---|---|---|---|

| 25 296 447 $ | 20 janvier 2003 | 15 | |

| 541 229 entrées | - | - | |

| 43 928 932 $ | - |

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | Monde : France | ||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Catastrophes (Sommaire)

| DATES | CATASTROPHE HUMAINE | LIEU |

| 21/09/1776 | Grand Incendie de New York de 1776 | INCENDIE |

| 1845 et 1852 | Grande famine irlandaise | FAMINE |

| 10/03/1906 | Catastrophe de Courrières | MINIERE |

05/12/1952 au 09/12/1952 | Grand smog de Londres | |

| 02/12/1959 | Barrage de Malpasset | BARRAGE |

| 21/10/1966 | Catastrophe d'Aberfan | MINIERE |

| 16/03/1978 | Amoco Cadiz | MARITIME |

03/12/1984 au 03/12/1984 | Catastrophe de Bhopal | CHIMIQUE |

| 12/12/1999 | Erika (pétrolier) | MARITIME |

| 21/09/2001 | Explosion de l'usine AZF de Toulouse | CHIMIQUE |

| 01/02/2003 | Columbia (navette spatiale) | ESPACE |

| 01/06/2009 | Vol Air France 447 | AERIENNE |

| 20/04/2010 | Deepwater Horizon | |

| 13/01/2012 | Costa Concordia | MARITIME |

| 05/03/2020 | Un TGV déraille entre Strasbourg et Saverne | FERROVIAIRE |

| CA C'EST PASSE EN... | ||

| ANGLETERRE | ||

| ETATS UNIS | ||

| FRANCE | ||

| INDE | ||

| IRLANDE | ||

| ITALIE | ||

| PAYS DE GALLES |

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | | ||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

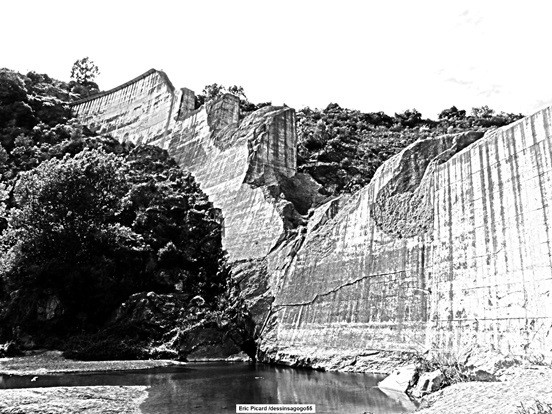

Barrage de Malpasset

Le barrage de Malpasset à Fréjus est un barrage voûte, aujourd'hui en ruine, construit sur le Reyran, dernier affluent rive gauche de l'Argens.

Sa retenue devait assurer l'alimentation en eau de l'agglomération de Fréjus–Saint-Raphaël (Var), des communes environnantes et de leur plaine agricole. Le 2 décembre 1959, cinq ans après la fin de sa construction, des précipitations intenses provoquent une crue du lac de la retenue puis la rupture du barrage. Le déferlement en aval d'une cinquantaine de millions de mètres cubes d'eau entraîne 423 morts et des dégâts matériels considérables, routes, voies ferrées, fermes, immeubles détruits. C'est une des plus grandes catastrophes civiles françaises du xxe siècle.

Géographie

Géologie

Vers la limite sud du massif du Tanneron, le site de l'aménagement du Reyran est un petit horst gneissique que le Reyran franchit par un défilé étroit et sinueux — un « Malpasset », mauvais passage — qui n'est pas une gorge : la pente de son versant droit (ouest) est d'environ 40° ; celle du versant gauche (est) est d'environ 30°. Le gneiss subaffleurant est feuilleté, plus ou moins riche en micas, lardé de filons de pegmatite minéralisée dont certains étaient exploités en amont, dans des petites mines à flanc de coteau ; selon l'endroit, son faciès varie de la roche massive et dure — quartz et feldspaths dominants — à l'arène oxydée très friable, plus ou moins perméable — micas dominants. Son litage de schistosité est en principe ≈ N-S subvertical, parallèle aux versants, mais en fait plus ou moins variable en direction et pendage, et l'ensemble est extrêmement fracturé selon des directions et des pendages variables, nord - sud, est-sud-est - ouest-nord-ouest, nord-est - sud-ouest.

Hydrographie

Le bassin versant du Reyran est un plateau relativement petit dont les versants sont assez raides ; le gneiss et les schistes subaffleurants y sont pratiquement imperméables au ruissellement, et la végétation de maquis est clairsemée ; le cours d'eau est un oued à peu près sec la plupart du temps, où les pluies produisent rapidement des crues d'importance variable mais qui peuvent s'avérer très abondantes et très violentes lors de précipitations intenses.

Histoire

Dans l'Antiquité, l'alimentation en eau de Fréjus, en bordure de l'estuaire marécageux de l'Argens, est un problème récurrent, car il n'existe pas de source exploitable à proximité. Au milieu du ier siècle, les Romains qui savent que le Reyran au bassin versant très petit et au régime fantasque n'est pas utilisable pour une adduction permanente et sûre, ont capté plus au nord les eaux des sources vauclusiennes de la Siagne à Mons et, pour les amener à Fréjus, ont construit un aqueduc long de plus de 40 km (25 km à vol d'oiseau).

Cet aqueduc est en partie détruit au milieu du xvie siècle, sans doute lors de l'incursion ravageuse de Charles Quint en Provence (1536), puis abandonné ; il est en partie réutilisé à partir de 1894, doublé par une conduite en béton.

Parallèlement, un projet concurrent de barrage d'une vingtaine de mètres de haut sur le Reyran est esquissé, sans suite. Dans le courant des années 1930, ce projet est réanimé, toujours sans suite.

Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, une étude générale des possibilités d'alimentation de Fréjus et de ses environs s'oppose à un captage sur la Siagne, initialement choisie plutôt que le Reyran ; mais ce dernier ayant finalement été retenu, l'étude d'un projet de barrage à Malpasset débute en 1946.

Le choix du type d'ouvrage et son emplacement sont arrêtés en 1950 ; les travaux débutent en avril 1952 pour s'achever en décembre 1954.

La rupture du barrage s'est produite le 2 décembre 1959.

Le barrage de Saint-Cassien sur le Biançon, affluent de la Siagne qui alimente sa retenue, est étudié et construit par EDF entre 1962 et 1965 pour pallier l'insuffisance d'alimentation du Reyran et pour assurer l'adduction de l'ouest des Alpes-Maritimes. Désormais, il assure aussi celle de l'agglomération de Fréjus .

La conception du barrage

Le conseil général du Var, maître d'ouvrage, confie la conception et la maîtrise d'œuvre du barrage à l'ingénieur des ponts et chaussées André Coyne et à son bureau d'études (Coyne et Bellier (en)), spécialistes des barrages-voûtes, sous le contrôle de la direction départementale du Génie rural.

Caractéristiques techniques

La structure du barrage de Malpasset est une voûte très mince à double courbure, construite par plots contigus de béton coulé sur place.

Longueur en crête : 222 m

Épaisseurs de la voûte : en pied 6,82 m ; en crête 1,5 m

Largeur maximum des fondations : 12 m

Profondeur maximum des fondations : environ 7 m, très variable selon l'endroit

Évacuateur de crue (déversoir en crête), largeur : 30 m

Lac de Malpasset formé par la retenue : longueur N-S 4 km, largeur E-W 300 m, profondeur 50 m, surface 2 km2, volume total : 50 millions de m3 dont 25 millions utilisables en service normal.

Études

La topographie et la géologie du site ne sont pas favorables à une voûte très mince qui exige une gorge étroite et une roche très résistante : le premier et seul géologue consulté au seul niveau des études préliminaires a conseillé la construction d'un barrage-poids plus en amont ; il ne fut pas écouté et n'a plus été consulté ; l'« étude » géotechnique se réduisit à un levé géologique de terrain et à quelques sondages mécaniques ; il n'y a presque aucun suivi géotechnique de chantier.

Construction

Le Reyran étant sec la plupart du temps, on ne fait ni galerie de dérivation durant le chantier, dont le forage aurait permis d'observer le gneiss en profondeur, ni d'évacuateur de crue latéral dont le terrassement aurait permis d'observer le gneiss en surface. Vers la fin du chantier, les techniciens ont quelques doutes : en partie haute du versant gauche, lors des terrassements d'ancrage de la fondation, le gneiss parait inapte à supporter les efforts d'une voûte mince car très fissuré et altéré ; de plus, l'extrémité du barrage à son sommet, très mince, est pratiquement parallèle aux courbes de niveau et au litage de schistosité du gneiss, donc sans butée naturelle essentielle pour ce type de barrage ; ils la bloquent par un massif / poids en béton. Ensuite, les injections de collage sont sommaires et il n'y a pas eu de voile au large en avant des fondations, car on considère que le gneiss est imperméable.

Suivi de la mise en eau

La mise en eau commence en octobre 1954 ; anormalement long, le premier et seul remplissage de la retenue dure près de cinq ans, à cause d'une longue et sévère période de sécheresse. Le remplissage est également ralenti par une société exploitant la mine de fluorine de la Madeleine et la mine du Garrot, située en amont. Elle fait trainer sa procédure d'expropriation, obligeant à délester de l'eau du barrage pour que les galeries ne soient pas inondées. Ainsi l'indispensable contrôle du comportement de tout barrage lors de sa mise en service n'est pas très rigoureux ; les classiques mesures périodiques de déformations ne sont jamais attentivement interprétées. La réception de l'ouvrage intervient bien avant que la retenue soit normalement opérationnelle.

La rupture du barrage

Pluies diluviennes

Ces pluies typiques du climat méditerranéen ne sont pas rares, mais leur violence est toujours à l'origine de crues importantes affectant les cours d'eau de l'arc méditerranéen. Dans le Var, les meurtrières inondations de juin 2010 sont ainsi restées de sinistre mémoire, de même que celles de 2015 qui affectent Fréjus et les communes voisines. Ces pluies impressionnantes ne sont pas propres au Var, comme en témoigne la grande crue ayant lourdement endeuillé le piémont des Pyrénées en 1940, l'inondation de Vaison-la-Romaine en septembre 1992 ou encore les terribles inondations liées à la tempête Alex dans les vallées des Alpes-Maritimes (de l'Estéron, de la Tinée, et surtout de la Vésubie et de la Roya) en 2020.

Les événements

Durant la deuxième quinzaine de novembre 1959, des pluies diluviennes tombent sur la région, avec des précipitations de 500 mm en dix jours et 130 mm en 24 heures, le 2 décembre.

Il s'ensuit une crue très violente : le niveau de la retenue qui est à une dizaine de mètres sous la crête du barrage monte alors très rapidement, de 4 m en 24 h ; il se produit des suintements à l'aval de l'ouvrage devenant de véritables sources à mesure que l'eau monte. Il faudrait donc ouvrir en grand la vanne de vidange pour faire baisser le niveau d'eau dans le barrage. Mais à 1 km en aval se trouve le chantier de construction du pont sur le Reyran de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur. Le déversement de l'eau stopperait le chantier et risquerait même d'endommager l'ouvrage en construction. Il est donc décidé de ne pas ouvrir la vanne. André Ferro, gardien du barrage, ne reçoit l'ordre d'ouvrir que le 2 décembre à 18 heures, alors que l'eau est prête à déborder, très au-dessus du niveau de service et même de celui de sécurité du barrage ; l'effet de l'ouverture de la vanne sur la montée de l'eau est insignifiant.

Le barrage rompt à 21 h 13, libérant près de 50 millions de mètres cubes d'eau ; une onde de quarante à cinquante mètres de hauteur déferle à 70 km/h, dans la gorge du Reyran. Il n'y a aucun système d'alerte pour avertir les populations en aval. Elle atteint rapidement le chantier de construction du pont de l'autoroute. La vague mesure alors environ 30 m de haut et sa vitesse est d'environ 50 km/h. Les ouvriers qui se reposent dans leurs baraquements après leur journée de travail, sont tous tués. Le pont est détruit. Plus l'eau s'écoule vers l'aval, plus elle s'étale dans la plaine et perd de la hauteur et de sa vitesse. Elle se charge par contre de plus en plus de terre et de débris et se transforme en vague boueuse.

À environ 21 h 20, la vague atteint la vallée agricole et détruit la cinquantaine de fermes disséminées dans la vallée. Les occupants n'ont pas le temps de se mettre à l'abri. À environ 21 h 35, la vague d'environ 12 mètres de haut submerge le parc EDF de transformateurs haute tension, au nord de Fréjus ; les environs sont plongés dans l'obscurité. Les habitants de Fréjus entendent un grondement au loin, la seule lumière qu'ils perçoivent est celle du phare du cap Camarat. Le centre antique historique, qui est en hauteur, est épargné par la vague qui le contourne par le nord. Elle atteint l'amphithéâtre. Elle mesure encore une dizaine de mètres de haut quand elle se jette sur les talus de la RN 7 et de la ligne de chemin de fer qui la bloquent. L'eau dévie alors sur sa gauche et se déverse dans l'avenue de Verdun. Les rez-de-chaussée de tous les bâtiments des deux côtés de l'avenue sont éventrés. Les habitants pris de panique grimpent aux étages et tentent de se réfugier sur les toits. Les eaux parviennent finalement à surmonter les talus et submergent les quartiers ouest de Fréjus et la gare SNCF. La vague résiduelle, d'à peu près deux mètres, termine sa course sur la base aéronavale, emportant plusieurs dizaines d'appareils avec elle en se jetant dans la mer Méditerranée.

Une zone de près d'un kilomètre de large a été balayée par l'eau, qui fait 423 morts et des dégâts matériels considérables : routes, voies ferrées, fermes, immeubles détruits7. Les survivants qui regardaient l'émission La Piste aux étoiles à la télévision témoignent que la coupure d'électricité est survenue au moment où Achille Zavatta effectuait une cascade.

Après la catastrophe, il ne reste sur le site que la base de la partie droite de l'ouvrage, légèrement décollée du gneiss et basculée vers l'aval et un fragment du massif de blocage de l'extrémité rive gauche, déplacé de près de 2 m vers l'aval.

Sur le versant gauche, on observe un dièdre de failles, figure classique d'écroulements rocheux ; le coin de roche qui le remplissait a disparu avec la partie de barrage qu'il supportait. Des blocs de béton et de roche, dont certains énormes d'une centaine de tonnes, sont disséminés dans la vallée jusqu'à plus d'un kilomètre de distance.

Bilans humains, logements et terres agricoles

En 1959, Fréjus compte 13 500 habitants.

| Type de victimes | Age | Total |

|---|---|---|

| Enfants | <15 | 135 |

| Mineurs en 1959 | 15-21 | 15 |

| Adultes – hommes | ≥21 | 134 |

| Adultes – femmes | ≥21 | 112 |

| Non spécifiés | 27 | |

| Total morts | 423 | |

| Orphelins | 79 |

Parmi les immeubles, 951 furent touchés, dont 155 entièrement détruits.

Parmi les terres agricoles, 1 350 hectares furent sinistrés dont 1 030 hectares totalement.

Les causes

La crue du lac de retenue et la fragilité du gneiss sont les causes naturelles évidentes et indiscutables de la catastrophe. Les nombreuses causes humaines, techniques ou comportementales, ont été et sont toujours discutées.

Les causes naturelles

La crue provoque la montée très rapide du niveau de la retenue, entraînant des fuites d'eau dans le gneiss très fracturé et altéré sous la partie haute gauche de l'ouvrage (vue de l'amont) ; elles ont d'abord claqué les failles en dièdre du versant gauche par l'effet de la pression hydrostatique (sous-pression), puis déblayé et chassé le dièdre par l'effet de la pression hydrodynamique (renards) ; le barrage s'est peu à peu fissuré et affaissé dans cette partie et il a enfin cédé en quasi-totalité.

Les causes humaines

Les causes humaines de la catastrophe sont nombreuses :

lors de l'étude du projet :

mauvais choix du lieu d'implantation qui fut modifié et de type d'ouvrage sur le Reyran ;

absence d'études géotechniques sérieuses ;

absence d'évacuateur de crue et débit trop faible de la vanne de vidange ;

en rive gauche, épaisseur trop faible et ancrage insuffisant de la voûte (barrage le moins épais d'Europe) ;

lors des travaux, absence de contrôle géotechnique du chantier ;

après la construction, manque de rigueur dans le contrôle du premier et seul remplissage ;

au moment de la crue, ouverture tardive de la vanne de vidange dont le débit était insuffisant pour arrêter la montée du niveau de la retenue.

Suites juridiques

Les causes humaines ont fait l'objet de nombreuses expertises judiciaires durant l'instruction, puis lors des procès pénaux, civils et administratifs qui se sont succédé durant une dizaine d'années, jusqu'à l'arrêt du Conseil d'État le 28 mai 1971 qui a écarté toute responsabilité humaine.

Selon le premier collège d'experts

S'appuyant sur de solides études géotechniques, le collège d'experts désigné par le tribunal de Draguignan montre pourtant que la cause immédiate de la rupture est l'effet des fuites d'eau sous la partie haute gauche de l'ouvrage ; par de sérieuses références bibliographiques, il précise que cette cause, parmi les plus fréquentes de ruptures de barrage, est connue depuis longtemps (barrages de Puentes, Bouzey, St. Francis). Il relève l'absence totale d'études et de contrôle géotechniques, le manque de rigueur dans le contrôle du premier remplissage, l'ouverture trop tardive de la vanne de vidange. Le premier collège engage la responsabilité pénale des constructeurs et cela entraîne l'inculpation de l'un d'entre eux.

Selon le deuxième collège d'experts

Les défenseurs des constructeurs font alors désigner un deuxième collège d'experts qui, ne pouvant faire autrement, confirme l'effet des fuites d'eau sous l'ouvrage, mais contredit les autres conclusions du premier collège, en soutenant que ce phénomène — pourtant clairement décrit et expliqué par Dumas à propos de la ruine du barrage de Bouzey (Vosges) et largement diffusé par le mémoire de Lévy à l'Académie des Sciences (5 août 1895) — est quasi inconnu à l'époque de la construction du barrage, qu'il échappe à l'investigation directe, que son effet néfaste n'a pu être mis en évidence qu'au cours des expertises consécutives à la catastrophe, que les connaissances, les méthodes et les moyens de la géotechnique au moment de la construction ne sont pas les mêmes qu'au moment du procès dont l'instruction est très longue, et même que les règles de l'art de construction de ce type de barrage n'imposent pas l'usage de la géotechnique : on ne peut donc pas s'appuyer sur les acquis des expertises pour charger les constructeurs qui auraient fait un ouvrage techniquement irréprochable.

Conclusions juridiques

La justice suit les conclusions du deuxième collège, aucune faute professionnelle ne peut être reprochée aux constructeurs, leurs responsabilités personnelles, tant pénales que civiles, ne sont donc pas engagées. La fatalité — cas fortuit et de force majeure — est aussi écartée : la catastrophe n'étant pas fortuite puisque les experts des deux collèges en ont établi les causes naturelles et humaines ; elle n'est pas de force majeure puisque les causes naturelles, irrésistibles et imprévisibles, ont échappé à l'investigation directe, mais elle n'est pas extérieure à l'ouvrage « techniquement irréprochable » dont l'assise avait cédé.

En l'absence de responsable, les assureurs des constructeurs n'ont eu à verser aucune indemnité aux victimes et au département du Var, maître d'ouvrage ; la charge financière des dommages publics est assumée par l'État et le département ; celle des victimes, essentiellement par la générosité publique.

L'ingénieur André Coyne meurt d'un cancer quelques mois après la catastrophe.

Discussions

Les discussions sur les causes de la catastrophe exposées par le deuxième collège d'experts et retenues par la Justice ne sont toujours pas éteintes. Elles portent sur le niveau des connaissances, des méthodes et des moyens dont disposaient les constructeurs lors de l'étude et de la construction du barrage ; on peut en rappeler trois dont les conclusions sont évidentes :

à l'époque, les connaissances de géologie du BTP et de géotechnique auraient été « insuffisantes » ; or, elles sont déjà efficacement utilisées pour les études et travaux d'EDF (barrages, galeries) et pour les études et travaux des autoroutes — en particulier pour la première section de l'autoroute A8, en cours de travaux 1 500 m en aval du site du barrage ;

ce serait à la suite de cette catastrophe que le métier d'ingénieur-géologue se serait formé ; or, succédant à l'Institut de géologie de Nancy créé en 1913 et à l'École supérieure de géologie créée en 1944, l'École nationale supérieure de géologie délivre le diplôme d'« ingénieur géologue » depuis sa création en 1948. À l'époque, Marcel Roubault, membre du premier collège d'experts, est directeur de cette École où est enseignée, entre autres, la géologie du BTP ;

ce serait aussi à la suite de cette catastrophe que la mécanique des roches se serait développée en France — or, au début des années 1950, l'expression mécanique des roches est utilisée dans de nombreux articles spécialisés de mécanique des sols ; Talobre l'a officialisée comme titre de son ouvrage publié en 1957.

Suites législatives et administratives

La catastrophe a mis en évidence plusieurs carences législatives et administratives auxquelles il a été remédié sous la présidence du général de Gaulle.

Le mariage posthume

La catastrophe a provoqué la mort de plusieurs compagnons de jeunes femmes enceintes, hors mariage ; or à cette époque, les enfants légitimes et les enfants naturels n'ont pas le même statut juridique ; pour y remédier, le mariage posthume — établi en 1803 et remodelé à plusieurs reprises — est réactivé et adapté. Désormais, selon l'article 171 du Code civil — introduit par la loi no 59-1583 du 31 décembre 1959 — pour établir les liens de filiation d'enfants à naître, le président de la République peut autoriser le mariage posthume pour motif grave, comme la grossesse ; ce mariage est subordonné à la réunion suffisante de faits établissant sans équivoque le consentement du défunt. La date du mariage est fixée à la veille du décès et la jeune femme acquiert alors le statut de veuve et l'enfant à naître, celui d'enfant légitime.

Les unités de sécurité civile

Il existe une administration de sécurité civile créée en 1951 qui n'est pas fonctionnelle au moment de la catastrophe ; c'est l'armée — principalement le 7e régiment du génie d'Avignon — qui assure donc les premières opérations de secours d'une catastrophe dont la gestion dépasse largement les moyens des pompiers locaux.

Pour y remédier, l'unité de sécurité civile de Brignoles (Var) est créée en 1964, puis le corps de défense civile en 1968 ; à l'échelon national, il est devenu la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) ; et à l'échelon territorial, le service interministériel de défense et de protection civile, qui coordonne en période de crise l'action des différents services, notamment dans le cadre d'un dispositif ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile).

Le comité technique permanent des barrages

À la suite de la catastrophe et en s'y référant, le Comité technique permanent des barrages est créé par décret le 13 juin 1966. Cet organisme est constitué de divers spécialistes de la construction de ce type d'ouvrage dont la hauteur dépasse 20 m.

Commémoration et visite

« Que Fréjus renaisse ! »

La visite du site des ruines du barrage débute sous le pont de l'autoroute A8, à la sortie du défilé de Malpasset encombré de grands blocs de béton et de roche entraînés par l'onde de rupture du barrage.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | Monde : France | ||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | 2 décembre 1959 | ||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Abeille Bourbon

L’Abeille Bourbon est un navire de remorquage d'urgence - remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage (RIAS) - français, navire-jumeau de l'Abeille Liberté, long de 80 mètres avec une force de traction de 200 tonnes, 12 hommes d'équipage, conçu par l'architecte naval norvégien Sigmund Borgundvaag et construit par Kleven Maritim. Il est baptisé le 13 avril 2005 par Jacques de Chateauvieux en présence de Bernadette Chirac, sa marraine. Il est basé à Brest et assure la sécurité maritime du rail d'Ouessant.

L’Abeille Bourbon est propriété de la société Les Abeilles International, elle-même propriété du Groupe Econocom. L'équipage est composé de marins issus de différents secteurs de la marine marchande et de la pêche. L’Abeille est affrété par la Marine nationale au profit de l'action de l'État en mer. Elle se trouve à la disposition du préfet maritime de Brest à n'importe quel moment.

Historique

Conception

L’Abeille Bourbon est issu du projet « Abeille 2000 », commencé en 1999, et ayant pour but de concevoir deux nouveaux remorqueurs pour remplacer l’Abeille Flandre (à Brest) et l’Abeille Languedoc (à Cherbourg). Le cahier des charges, élaboré avec les équipages de ces deux navires, devait répondre aux exigences nées des 20 ans passés. Les éléments manquants ou à améliorer étaient notamment :

la possibilité d'accueillir des passagers ;

un système plus performant de lutte contre l'incendie ;

un système de lutte antipollution ;

la possibilité d'accueillir un hélicoptère.

Le nouveau remorqueur devait aussi être conçu spécialement pour le sauvetage, là où les Abeille Flandre et Languedoc étaient à l'origine des remorqueurs de haute mer. Le concept original donnait une longueur de 75 mètres pour 15 000 chevaux de puissance. La procédure de pré-information européenne débute le 20 septembre 2002, afin de sélectionner les chantiers. En avril 2003, quatre sociétés sont retenues : Smit International, Louis Dreyfus Armateurs, NTA et les Abeilles International. Celles-ci ont alors soumis leurs offres le 15 juin, et la société des Abeilles International a été choisie le 6 novembre 2003. Le choix du chantier s'est effectué le 20 novembre en faveur de Myklebust Verft, en collaboration avec Rolls-Royce.

L'architecte naval de l’Abeille Bourbon est Sigmund Borgundvaag, qui avait déjà conçu l’Abeille Flandre 27 ans plus tôt. Le projet reçoit le nom UT515.

Construction

La construction a commencé le 15 mars 2004 au chantier Maritim Ltd à Gdańsk, en Pologne. La coque et les superstructures y ont été construites, mobilisant 150 personnes travaillant sur trois tronçons. La coque nue pèse 1 500 tonnes, construite en acier, et était composée de 41 blocs.

À la suite de cela, le navire a été remorqué en octobre 2004 jusqu'au chantier Kleven Maritim à Florø, en Norvège. C'est dans ce chantier qu'a été installé le système propulsif (moteurs principaux, arbres d'hélice, hélices, safrans, propulseurs annexes).

Enfin, l’Abeille Bourbon a été transféré au chantier Myklebust Verft pour les finitions, aménagements, etc.

Mise en service

L’Abeille Bourbon est arrivé à Brest le 8 avril 2005, accueilli par l’Abeille Flandre. Il a été baptisé le 13 avril 2005 à Brest ; sa marraine est Bernadette Chirac.

Le commandant Thierry Choquet a effectué le premier sauvetage le 21 mai en remorquant le vraquier maltais Frey de 3 150 tonnes de port en lourd, en avarie de machine au large de Penmarc'h.

Interventions notables

Les interventions notables de l'Abeille Bourbon sont :

sur le Rokia Delmas, en octobre 2006 ;

sur le MSC Napoli, en janvier 2007 ;

sur le YM Uranus (en), en octobre 2010 ;

sur le Modern Express, au large de La Corogne, en janvier 2016 ;

sur le Grande America, en mars 2019.

Équipage

L'équipage comprend douze personnes, avec les fonctions suivantes :

passerelle : commandant, second capitaine, lieutenant ;

machine : chef mécanicien, second mécanicien, maître mécanicien, maître électricien ;

pont : maître d'équipage, second-maître, deux matelots ;

un cuisinier.

Le commandant Thierry Choquet, officier du mérite maritime et chevalier de la légion d'honneur prend se retraite en 2024, à l'âge de 62 ans. L'ancien commandant Charles Claden également chevalier de la légion d'honneur a pris sa retraite le 8 décembre 2013 et son remplaçant est le commandant Jean Luc Le Goff.

Caractéristiques

Forme générale

La forme générale du navire est un compromis entre la recherche de vitesse, la puissance en traction, les besoins spécifiques du sauvetage et les avancées récentes sur les navires de ravitaillement offshore. L’Abeille Bourbon est plus long et plus large que l’Abeille Flandre, en gardant une grande similarité des formes immergées : maître-bau ample, arrière dégagé pour améliorer le flux d'eau vers les hélices. Le bulbe d'étrave est cependant plus proéminent, pour la vitesse.

Les formes émergées sont en revanche assez différentes. L'aspect esthétique, sans être le plus important, est le premier visible : étrave fine, ponts arrondis et finitions soignées. Cet aspect a été motivé par le rôle de l’Abeille Bourbon pour l'image de marque des Abeilles International. Une évolution importante concerne la poupe, de forme plus arrondie afin d'amortir les vagues, et avec un pavois surélevé pour protéger les marins y travaillant lors d'opérations de remorquage.

La superstructure a également été soignée, en intégrant les cheminées afin de procurer une meilleure visibilité vers l'arrière du navire.

Puissance et contrôle

L’Abeille Bourbon est plus puissant que son aîné : 21 740 chevaux au lieu de 13 000 ; le contrôle du navire est maintenant largement informatisé, notamment par le biais d'écrans tactiles pour le contrôle des paramètres du bateau (assiette et gîte) et des treuils. Les propulseurs sont contrôlés depuis la passerelle à l'aide de joysticks.

Opérations de sauvetage

Les opérations de sauvetage sont facilitées par certains équipements dédiés :

deux canots de secours Moboats Springer à hydrojets pouvant accueillir 18 rescapés (Mob boat de l'anglais Man Over Board boat, canot de récupération d'homme à la mer) ;

un PC sauvetage ;

un local de repos et de récupération pour les rescapés.

La lutte contre l'incendie répond aux normes FiFi 2, avec deux pompes à eau, trois canons à eau et un canon à mousse. Le navire dispose également de moyens de lutte antipollution (réserve de dispersant et deux bras d'épandage), et d'une capacité d'assèchement de 1 240 mètres cubes à l'heure.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Longueur hors tout : 80 mètres.

Largeur au maître-bau : 16,5 mètres.

Tirant d'eau : 6 mètres.

Tonnage : 3 200.

Performances

Vitesse par force 2 : 19,5 nœuds.

Vitesse par force 7 et vagues de l'avant : 16,5 nœuds.

Traction au point fixe : 200 tonnes.

Production électrique

Quatre moteurs principaux MAK 8M32C de 4 000 kW, soit 16 000 kW au total.

Deux générateurs attelés de 2 400 kVA (capables de fonctionner en mode « générateur » (Power Take-Off PTO) ou en mode « moteur » (Power Take-In PTI).

Deux groupes électrogènes de 662 kVA.

Un groupe de port de 662 kVA.

Un groupe de secours de 204 kVA.

Consommation de 68 tonnes de fioul par jour, à 19 nœuds.

Propulsion

Deux hélices à pas variable en tuyères.

Deux propulseurs d'étrave de 883 kW chacun.

Deux propulseurs d'étambot de 515 kW chacun, poussée transversale totale (avant + arrière) de 40 tonnes.

Électronique

Deux radars.

Système de transmissions par satellite.

Système de positionnement dynamique.

Filmographie

Ce navire apparaît dans le film Océans, de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, où il navigue en pleine tempête. Les images présentées ont été tournées depuis la passerelle, le pont et un hélicoptère filmant le bâtiment à basse altitude, des gyrostabilisateurs permettant une prise stable par la caméra embarquée.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | Monde : France | ||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

16 juin : Événements

Événements

| 455 : fin du sac de Rome par les Vandales. |

| 1373 : signature d'une alliance anglo-portugaise. |

| 1426 : victoire hussite à la bataille d'Ústí nad Labem, pendant les croisades contre les Hussites. |

| 1487 : bataille de Stoke. |

| 1775 : guerre d'indépendance des États-Unis, la « cloche de la liberté » sonne, pour l'appel du deuxième congrès continental des États-Unis d'Amérique (s). |

| 1776 : |

| les Américains, qui occupaient Montréal depuis la fin de l'été 1775, retournent aux États-Unis. |

| L'Espagne déclare la guerre à la Grande-Bretagne, en faveur des États-Unis (guerre d'indépendance des États-Unis). |

| 1812 : le Royaume-Uni, craignant la guerre, ordonne de cesser d'attaquer les navires des États-Unis (guerre de 1812). |

| 1815 : batailles de Ligny et des Quatre Bras. |

| 1858 : lors de la campagne électorale à Springfield, dans l'Illinois, pour le poste de sénateur des États-Unis, Abraham Lincoln fait son fameux discours A house divided against itself cannot stand (en), concernant la situation de l'esclavage aux États-Unis. |

| 1859 : par une loi de ce jour, Paris s'agrandit encore, en englobant quatre communes voisines : La Villette, Belleville, Vaugirard et Grenelle. |

| 1864 : les premiers soldats de l'armée confédérée du général Robert Lee traversent la rivière Potomac (guerre de Sécession). |

| 1881 : la loi Jules Ferry rend l'enseignement primaire gratuit en France. |

| 1897 : |

| début de la ruée vers l'or en Alaska. |

| Le gouvernement des États-Unis signe un traité d'annexion avec Hawaii. |

| 1940 : |

| démission du président du Conseil français Paul Reynaud ; Philippe Pétain lui succède. |

| Philippe Pétain demande au Royaume-Uni de libérer la France de l'obligation de ne pas signer d'armistice seule avec l'Allemagne. |

| Winston Churchill informe les membres du Commonwealth que si le Royaume-Uni a décidé de continuer la guerre seule, ce n’est pas par obstination, mais « une décision basée sur une évaluation de la vraie force de sa position » |

| Les représentants de la France à Washington permettent que les contrats d'achat de matériel de guerre, signés entre la France et les États-Unis, soient transférés au Royaume-Uni. |

| Le sous-marin britannique HMS Grampus est coulé en Méditerranée, au large d'Augusta en Italie, par le torpilleur italien Circe, accompagné des Calliope, Clio et Polluce. |

| 1941 : |

| la 7e brigade blindée britannique subit des pertes considérables face aux troupes du général allemand Erwin Rommel. |

| Le destroyer de la France (de Vichy), Chevalier-Paul, est coulé près de la Syrie par les torpilles des avions de la RAF. |

| 1943 : |

| le premier convoi pour l'invasion de la Sicile quitte les États-Unis. |

| 1944 : |

| George VI visite les troupes alliées en Normandie. |

| Les troupes du Xe Corps britannique libèrent Spolète, en Italie. |

| 1946 : deuxième discours de Bayeux, prononcé par le général de Gaulle. |

| 1953 : début des émeutes de 1953 en Allemagne de l'Est. |

| 1955 : putsch contre le président argentin Juan Perón. |

| 1976 : massacre de Soweto. |

| 2015 : soutenus par une coalition, les YPG kurdes et l’ASL prennent la ville stratégique de Tall Abyad à l’État islamique. |

| 2019 : au Guatemala, a lieu le premier tour de l'élection présidentielle, afin d'élire le chef de l'État et le vice-président de la République. Elle se déroule en même temps que les élections législatives pour renouveler les 160 députés du Congrès guatémaltèque, ainsi que les élections municipales. |

| 2020 : |

| la Corée du Nord fait exploser le Bureau de liaison intercoréen. |

| Des affrontements meurtriers opposent des militaires des deux pays entre les Ladakh et Aksai Chin dans la vallée de Galwan à la frontière entre la Chine et l'Inde (20 militaires tués et 18 blessés). |

| 2021 : en Suisse, au Sommet entre les États-Unis et la Russie, une rencontre entre le président des États-Unis Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine est organisée à Genève. |

| Art, culture et religion |

| Religion |

| 1659 : François de Montmorency-Laval débarque à Québec nouvellement nommé vicaire apostolique de la Nouvelle-France. |

| 1846 : élection du pape Pie IX. |

| 1871 : fondation à New York de la société maçonnique nord-américaine des Shriners. |

| 1875 : l'archevêque de Paris et cardinal Guibert pose la première pierre de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. |

| Cinéma |

| 1960 : lancement aux États-Unis du film américain Psychose d'Alfred Hitchcock. |

| 1978 : lancement à New York du film américain Grease avec John Travolta Danny nouvelle star disco depuis "La fièvre du samedi soir" et l'autre consécration Olivia Newton-John Sandy, d'après une comédie musicale de Broadway à succès elle aussi. |

| 1989 : lancement aux États-Unis du film américain SOS Fantômes 2. |

| 1995 : lancement aux États-Unis du film américain Batman Forever. |

| Littérature |

| 1904 : Le 16 juin 1904 est le jour choisi par James Joyce pour situer l'action de son roman Ulysse. |

| Sciences et techniques |

| Espace |

| 1961 : lancement du satellite de reconnaissance « Discoverer 25 (en) » par la National Aeronautics and Space Administration (NASA). |

| 1963 : la Russe (Soviétique) Valentina Terechkova, âgée de 26 ans, devient la première astronaute (cosmonaute) féminine, en Vostok 6. |

| 2000 : la sonde Mars Global Surveyor, en orbite autour de la planète Mars, transmet des photos de ravins martiens creusés par des coulées de boue, provenant de ce qui pourrait être des sources d'eau enfouies sous la surface de la planète rouge. |

| 2012 : |

| la Chine réussit le lancement de Shenzhou 9 avec à son bord trois astronautes (taïkonautes) dont Liu Yang, première femme chinoise à aller dans l'espace. Il doit rejoindre la station spatiale Tiangong 1. |

| La navette spatiale Boeing X-37 automatisée de la United States Air Force retourne sur Terre après une mission en orbite de 469 jours. |

| Économie et société |

| 2016 : ouverture de Shanghai Disneyland. |

| 2023 : |

| en France, un séisme de magnitude 5,3 a lieu en Charente-Maritime, et est ressenti dans une grande partie de l'Ouest du pays. |

| en Ouganda, une attaque dans une école à Mpondwe fait 41 morts et 8 blessés. |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Affaire Bettina Beau

L’affaire Bettina Beau, ou affaire Philippe Gletty, est une affaire criminelle française dont les faits remontent au mois de février 2012.

Protagonistes

La victime

Au moment des faits, Philippe Gletty a 47 ans, est marié, père de deux enfants et dirigeant de la société Princeps Alu.

L'épouse

Stéphanie Gletty est l'épouse de Philippe Gletty.

La maîtresse

Bettina Beau, née Geoffray en 1971, vit une enfance classique dans la campagne beaujolaise, en France, mais son adolescence est plus mouvementée. Vers 1988 elle épouse Philippe Beau, né vers 1964. Ils ont une fille, lycéenne en 2012.

L'affaire

En 2001, Philippe Gletty fonde la société Princeps Alu. Bettina Beau est alors sa secrétaire-comptable et entretient avec lui une liaison.

Le 27 février 2012, Philippe Gletty et Bettina Beau se retrouvent pour un instant de « plaisir ». Le rendez-vous est fixé à La Terrasse-sur-Dorlay (Loire), commune proche de Saint-Paul-en-Jarez (Loire) où se trouve l'entreprise Princeps Alu. Philippe monte dans la voiture de Bettina. Ils roulent jusqu'à un chemin menant au Dorlay. Lorsqu'ils sont arrivés, Philippe descend de la voiture et suit le chemin devant Bettina. Celle-ci, prétextant le besoin de retourner à son véhicule, revient alors avec un revolver Manufacture de Saint-Etienne modèle 1892, calibre 8 mm subtilisé à son mari, et tire dans le dos de Philippe. Ce dernier se retourne, Bettina tire à nouveau et rate sa cible. La victime tombe sur le bas-côté. Bettina lui tire deux autres balles dans la tête. Elle retourne à la voiture dans laquelle elle dépose l'arme. Elle retourne vers Philippe, mort, et le dépouille de quelques objets personnels. Elle reprend alors la voiture, roule vers Doizieux, se débarrassant des douilles sur la route. Elle retourne ensuite travailler comme si rien n'était. Dans la soirée Stéphanie Gletty, l'épouse du défunt, signale sa disparition à la police.

Le 4 mars 2012 le corps de Philippe Gletty est retrouvé. Le 8 mars 2012, en compagnie de son mari, Bettina Beau se rend à la police et avoue son crime. Comme elle, son époux sera placé en garde à vue car suspecté d'être impliqué dans l'affaire. Il sera libéré au bout de 48 heures et entièrement blanchi.

Le procès

Le procès de Bettina Beau se déroule du 21 au 23 mai 2014 à la Cour d'assises de la Loire à Saint-Étienne.

Le meurtre de Bettina Beau ayant provoqué son divorce, c'est sous le nom de Bettina Geoffray qu'en mai 2014 elle comparaît devant les assises.

Elle est condamnée à 18 ans de réclusion criminelle pour assassinat et incarcérée tout d'abord à la maison d'arrêt de La Talaudière (Loire), puis à Rennes (Ille-et-Vilaine) et enfin à Roanne (Loire).

Conséquences

Bettina Beau a purgé sa peine à la prison des femmes de Rennes.

En juillet 2021 elle est libérée après avoir purgé la moitié de sa peine.

La société Princeps est placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2014. En octobre 2021 son ex-mari, Philippe Beau, sort un livre : Coupable d'innocence, où il raconte sa propre histoire. Son rôle peu glorieux est évoqué par l'émission Faites entrer l'accusé consacrée à l'affaire, émission présentée par Frédérique Lantieri sur France 2 le 14 février 2016.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | Monde : France | ||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | 27 février 2012 | ||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Françoise Hardy : Comment te dire adieu

Comment te dire adieu est une chanson de Françoise Hardy qui ouvre son septième album en français, communément appelé Comment te dire adieu et publié en 1968.

Il s'agit d'une adaptation d'une chanson américaine It Hurts to Say Goodbye, écrite par Arnold Goland et Jack Gold et enregistrée pour la première fois en 1966 par Margaret Whiting sur son album The Wheel of Hurt. La chanteuse et comédienne britannique Vera Lynn l'enregistre à son tour en 1967 sur son album It Hurts to Say Goodbye et sa version atteint la 7e place au classement Easy Listening du Billboard (aujourd'hui appelé « Billboard Adult Contemporary »).

Mais c'est une version orchestrale, enregistrée en 1967 par son compositeur Arnold Goland qui donne envie à Françoise Hardy de l'adapter en français. Son manager de l'époque se charge alors de contacter Serge Gainsbourg qui accepte et écrit un texte tout en "ex" sur cet instrumental au rythme syncopé. La chanson paraît en EP en France à la fin de l'année 1968 et se classe en tête des ventes en France au début de l'année 1969.

En Wallonie (Belgique francophone) l'EP, listé comme Comment te dire adieu / L'anamour, se positionne numéro 3 des ventes de singles pendant deux semaines

Listes des pistes

EP 7" 45 tours Vogue EPL 8652 (1968. France)

A1. Comment te dire adieu (2:25)

A2. Il vaut mieux une petite maison dans la main qu'un grand château dans les nuages (2:20)

B1. Suzanne (3:05)

B2. L'anamour (2:10)

Single 7" 45 tours Philips 388 360 PF (1969, Pays-Bas)

A. Comment te dire adieu (2:30)

B. Avec des si (3:03)

Single 7" 45 tours Epic ECPB-235 (1973, Japon)

A. Comment te dire adieu (2:27)

B. Ma jeunesse fout le camp (3:05)

Autres versions

Françoise Hardy a également enregistré cette chanson en italien (sous le titre Il pretesto) et en allemand (sous le titre Was mach' ich ohne dich).