amour ange anges animaux art artiste background bébé belle belle image belles images blog

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Images pieuses( Tous les Saints) (384)

· Cartes humour (divers) (499)

· Bébés droles (473)

· Peintres et peintures divers (1) (500)

· Peintres et peintures divers (501)

· Images pieuses, icones( la vierge Marie) (420)

· Belles illusts -gifs et images de Noël (1083)

· Enfants en noir et blanc (364)

· Illustrations - Contes et fables divers (412)

· Nature et paysages insolites (390)

- · peintre vernon ward

- · cabanes de plage le havre

- · de beaux paysages

- · les preferences de lusile cartes anciennes bonne fete

- · daniel sannier lucile 17

- · illustration penny parker

- · gifs amiens

- · image de noel

- · belles images noel

- · photos de noël

cty. ggggg

Par Anonyme, le 13.12.2025

ellelle

Par Anonyme, le 09.12.2025

7u5uu5uu

Par Anonyme, le 27.11.2025

j'aime

Par Anonyme, le 30.09.2025

très belle illustration de mabel lucie attwell qui a inspiré cette étiquette de camembert :

http://www.l ety

Par Anonyme, le 18.09.2025

· Poésies de Noël- Le sapin de Noël

· Gif et image de chat

· Poèmes de la Saint Valentin

· Poésie -Le bonhomme de neige

· Poémes(Le paradis des mamans )

· Lady DIANA

· Carte humour de chasseur

· Alice au pays des Merveilles (Disney)

· La Belle au Bois Dormant (Disney)

· Peintre célèbre -Claude Monet

· Contes de Grimm - Boucles d'Or et les trois ours

· Peintre célèbre -Claude Monet

· Peintre célèbre -Claude Monet

· Conte de Perrault - Le petit Poucet

· Lady DIANA

Statistiques

Date de création : 13.04.2009

Dernière mise à jour :

15.10.2017

124619 articles

Bienheureuse Kateri Tekakwitha

Bienheureuse Kateri Tekakwitha

Au cours de l'automne 1677, pour éviter la persécution, elle s'évada de son canton agnier pour aller vivre à la Mission Saint-François-Xavier, sur le Saint-Laurent. Le P. de Lamberville lui confia une lettre pour le P. Jacques Frémin, supérieur: "C'est un trésor que nous vous donnons, écrivit-il, comme vous le connaîtrez bientôt. Gardez-le donc bien..." Le P. Frémin se rendit vite compte qu'elle était bel et bien un trésor. Sa douceur inaltérable, son humilité sans fanfreluches, sa bonté foncière, sa bonne humeur et même un certain humour gagnèrent rapidement le cœur de toute la population. Chaque matin à quatre heures et ensuite à sept heures, elle assistait à la sainte messe. En tout elle était aussi fidèle que les étoiles du firmament. Par ignorance, cependant, elle se laissait aller à des mortifications excessives jusqu'à ce que son confesseur lui ait enjoint de les modérer. Il avait bien compris, pourtant, que ces pénitences étaient le fruit de son amour très vif pour le Seigneur Jésus, pour sa sainte Mère et pour son prochain, quel qu'il fût. Elle faisait ses délices de la prière, surtout devant le Saint Sacrement: à cette époque, les églises étaient ouvertes à tout venant. Détail intéressant, jamais elle ne se livrait à la contemplation quand, dans sa cabane ou aux champs de maïs, le travail lui incombait. Quelques mois après son arrivée, le jour de Noël 1677, on permit à Kateri de faire sa première Communion. Dès lors, elle progressa comme le cerf qui se hâte vers les sources d'eau vive. Cette jeune Amérindienne illettrée parvint même ici-bas à ce que les théologiens nomment "l'union divine". Avec quelques amies, elle songea alors à fonder une communauté de religieuses indigènes, mais son directeur spirituel, persuadé qu'elle était trop jeune dans la foi pour une fondation de cette sorte, l'en dissuada. Il ne faut pas se surprendre qu'environ quarante ans plus tard, sa biographie traduite en espagnol facilita l'établissement des premières clarisses indiennes au Mexique, parmi lesquelles une descendante de l'empereur Montezuma. Le 25 mars 1679, le P. Frémin permit à Kateri Tekakwitha de prononcer privément le vœu de virginité et de se consacrer à Notre-Dame qu'elle aimait éperdument.

Au cours de l'automne 1677, pour éviter la persécution, elle s'évada de son canton agnier pour aller vivre à la Mission Saint-François-Xavier, sur le Saint-Laurent. Le P. de Lamberville lui confia une lettre pour le P. Jacques Frémin, supérieur: "C'est un trésor que nous vous donnons, écrivit-il, comme vous le connaîtrez bientôt. Gardez-le donc bien..." Le P. Frémin se rendit vite compte qu'elle était bel et bien un trésor. Sa douceur inaltérable, son humilité sans fanfreluches, sa bonté foncière, sa bonne humeur et même un certain humour gagnèrent rapidement le cœur de toute la population. Chaque matin à quatre heures et ensuite à sept heures, elle assistait à la sainte messe. En tout elle était aussi fidèle que les étoiles du firmament. Par ignorance, cependant, elle se laissait aller à des mortifications excessives jusqu'à ce que son confesseur lui ait enjoint de les modérer. Il avait bien compris, pourtant, que ces pénitences étaient le fruit de son amour très vif pour le Seigneur Jésus, pour sa sainte Mère et pour son prochain, quel qu'il fût. Elle faisait ses délices de la prière, surtout devant le Saint Sacrement: à cette époque, les églises étaient ouvertes à tout venant. Détail intéressant, jamais elle ne se livrait à la contemplation quand, dans sa cabane ou aux champs de maïs, le travail lui incombait. Quelques mois après son arrivée, le jour de Noël 1677, on permit à Kateri de faire sa première Communion. Dès lors, elle progressa comme le cerf qui se hâte vers les sources d'eau vive. Cette jeune Amérindienne illettrée parvint même ici-bas à ce que les théologiens nomment "l'union divine". Avec quelques amies, elle songea alors à fonder une communauté de religieuses indigènes, mais son directeur spirituel, persuadé qu'elle était trop jeune dans la foi pour une fondation de cette sorte, l'en dissuada. Il ne faut pas se surprendre qu'environ quarante ans plus tard, sa biographie traduite en espagnol facilita l'établissement des premières clarisses indiennes au Mexique, parmi lesquelles une descendante de l'empereur Montezuma. Le 25 mars 1679, le P. Frémin permit à Kateri Tekakwitha de prononcer privément le vœu de virginité et de se consacrer à Notre-Dame qu'elle aimait éperdument.

Bienheureuse Kateri Tekakwitha

Bienheureuse Kateri Tekakwitha

Au début de 1680, sa santé qui n'avait jamais été florissante s'altéra davantage à la suite d'une course avec des compagnes à Laprairie, quelques milles en aval du Saint-Laurent, par un jour froid à pierre fendre. Le mardi de la Semaine Sainte, elle reçut le saint Viatique. On a retenu son regret que la seule robe qu'elle possédait ne fût pas convenable, à son avis, pour accueillir son Bien-Aimé. Le lendemain, elle ne s'opposa pas au départ de ses compagnes pour la cueillette du bois de chauffage et les assura qu'elle ne mourrait pas avant leur retour. Il en fut ainsi. Un peu après trois heures, en murmurant: "Jésus, Marie", elle alla à la rencontre du Seigneur. Elle avait environ vingt-quatre ans. En moins d'un quart d'heure son visage devint d'une beauté à ravir les missionnaires et tous les siens. Grâce à son intercession, partout à travers la Nouvelle-France, les Indiens et les colons commencèrent presque aussitôt à obtenir du Ciel des faveurs, voire des miracles. Faudrait-il s'étonner alors que des biographies de la Bienheureuse Kateri Tekakwitha aient paru en quatorze langues différentes. Ainsi se perpétua son souvenir à travers le monde. Le 3 janvier 1943, S.S. Pie XII la déclara "Vénérable", proclamant qu'elle avait héroïquement pratiqué les vertus chrétiennes. De tous côtés on continua d'implorer son aide. En 1980, tricentenaire de son entrée en Paradis, le pape Jean-Paul II décida que le temps était enfin venu de l'élever au rang des Bienheureux de la sainte Église.

À la suite de faveurs signalées obtenues par son intercession, naquit bientôt une profonde dévotion envers elle.

En 1688, Mgr de Saint-Vallier [La Croix*], deuxième évêque de Québec, la nommait « la Geneviève du Canada »,

Le dimanche, 3 janvier 1943, le Pape Pie XII approuvait solennellement le décret la déclarant « Vénérable. »

Le dimanche, 22 juin 1980, le pape Jean Paul II béatifia Catherine Tekakwitha, « Bienheureuse Catherine Tekakwitha. »

Bienheureux Bartolo Longo

Bienheureux Bartolo Longo

1841-1926

Etonnant itinéraire que celui de ce laïc, passé par l'anticléricalisme et le spiritisme avant de devenir l'ardent apôtre du Rosaire. Bartolo Longo naît près de Brindisi, en 1841, d'une famille riche et respectée. Sa mère lui inculque un grand amour de la Vierge et des pauvres. Enfant vif et turbulent, Bartolo est très doué. A 16 ans, il entreprend des études d'avocat. En même temps, il prend part à des réunions politiques, se passionne pour la musique, la danse, et l'escrime. En 1863, il va à l'université de Naples. Là, règne un anticléricalisme virulent. Subissant cette influence, Bartolo fait bientôt lui-même des conférences anticléricales, organise des manifestations contre l'Eglise et le pape. Mais son esprit est tourmenté. Un ami l'amène alors au spiritisme, présenté comme la réponse à ses questions. Conquis, Bartolo devient "médium de premier ordre", est ordonné "prêtre spirite". Plus tard, il témoignera avoir subi des assauts répétés du démon. Un ami professeur lui ouvre enfin les yeux et l'adresse à un saint prêtre dominicain. La conversion de Bartolo est radicale. Il fait vœu de chasteté et s'adonne entièrement à l'apostolat. Il reste cependant simple laïc, tertiaire dominicain. Il prie longuement, étudie la philosophie et la théologie, se fait infirmier volontaire à l'hôpital. En 1872, il se charge de l'administration des biens d'une jeune veuve, la comtesse De Fusco. Or, celle-ci possède un vaste domaine à Pompéi, qui n'est alors qu'un gros bourg. C'est là que Bartolo va réaliser l'œuvre de sa vie. Très vite, en effet, il constate l'ignorance religieuse des gens de la région. Découragé devant l'ampleur de la tâche, il se tourne vers la Vierge, et reçoit l'inspiration de propager le rosaire. Dès lors, il met sur pied des cours de catéchisme, apprend à chacun à réciter le rosaire, fait placer une image de la Vierge dans chaque maison, restaure l'église. Fin 1873, la mission qu'il organise est un triomphe. Il fonde alors une confrérie de la Madone du Rosaire, dont le succès est immédiat. Puis, à la demande de l'évêque du lieu, il entreprend la construction d'une église sur un terrain que donne la comtesse De Fusco. Une image miraculeuse deNotre-Dame du Rosaire y est intronisée. Les grâces et guérisons abondent. Les dons affluent de partout. Bientôt, dans ce lieu autrefois désolé, débute une nouvelle ville. L'amitié entre la comtesse De Fusco et Bartolo font naître des calomnies. Pour les faire taire, Bartolo l'épouse. Mais tous deux respectent le vœu de chasteté qu'ils ont fait. Plus tard, d'autres graves calomnies seront portées sur la gestion du nouveauSanctuaire. Mais l'innocence de Bartolo sera prouvée, et plusieurs papes lui accorderont leur confiance. En lien avec le sanctuaire, qui est érigé en basilique pontificale en 1901, Bartolo publie une revue et des opuscules sur le rosaire qui ont un très grand succès. Il fonde la Congrégation des Filles du Rosaire, lance une croisade de prière pour obtenir la proclamation du dogme de l'Assomption. Il crée aussi un orphelinat et un institut pour les fils de détenus laissés à l'abandon. Lorsqu'il meurt, en 1926, la basilique de la Vierge du Rosaire, à Pompéi, est mondialement connue, et attire les foules. Et Bartolo, que Jean-Paul Il béatifiera en 1980, est alors déjà considéré comme un saint et un modèle pour les laïcs.

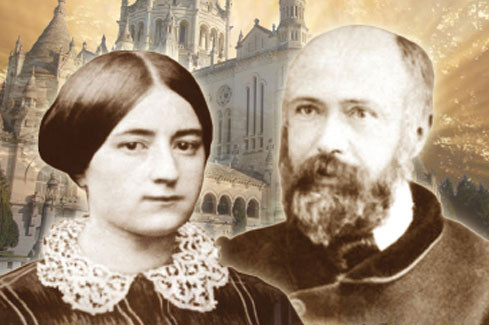

Bienheureux Louis et Zélie Martin

Bienheureux Louis et Zélie Martin : Les saints de l’ordinaire, des saints pour notre époque

Retour sur la vie de Louis et Zélie Martin, béatifiés le 19 octobre 2008 à Lisieux, qui furent aussi les parents de Sainte Thérèse.

Un jour, Zélie, 27 ans, croisant un jeune homme sur un pont, perçoit une parole intérieure : « C’est celui-là que j’ai préparé pour toi ». Ils se marient le 13 juillet 1858, trois mois après leur première rencontre. Le foyer accueille 9 enfants : « Nous ne vivions plus que pour nos enfants, c’était tout notre bonheur et nous ne l’avons trouvé qu’en eux », écrira Zélie. Louis Martin, pour aider Zélie débordée par le succès de son entreprise de dentelles, abandonne l’horlogerie. Louis excelle dans la partie commerciale et augmente considérablement les bénéfices de l’entreprise. Avec cela, les époux Martin font partie de plusieurs associations de piété : Tiers-Ordre de Saint-François, adoration nocturne, etc. L’éducation des enfants est à la fois joyeuse, tendre et exigeante. Après la mort de leur mère, les plus jeunes filles seront confiées aux Bénédictines de Notre-Dame du Pré, et Louis saura leur ménager des distractions : séances théâtrales, voyages à Trouville, séjours à Paris… Les parents Martin accueillent les vocations de leurs filles comme un don de Dieu, à respecter, guider et accompagner. « Vous, parents, rendez grâces au Seigneur s’Il a appelé l’un de vos enfants à la vie consacrée », a écrit le Pape Jean-Paul II. Les épreuves balaient aussi la famille : trois enfants meurent en bas âge, dont les deux garçons. Puis c’est le décès brusque de Marie-Hélène, à 5 ans et demi. Fin 1876, Zélie ressent les premiers symptômes d’un cancer du sein, inopérable. Vaillamment, Zélie fait face jusqu’au bout. Elle meurt le 28 août 1877. Louis Martin, affligé d’artériosclérose, est victime d’une crise de délire qui nécessite son internement à l’hôpital du Bon-Sauveur de Caen. Lorsque ses jambes sont atteintes de paralysie, en mai 1892, on le ramène à Lisieux. Il s’éteint doucement à la suite d’une crise cardiaque, le 29 juillet 1894. Les reliques des Bienheureux Louis et Zélie Martin parcourront notre diocèse du 29 septembre au 10 octobre 2010. Ce peut être l’occasion pour nous de méditer sur ces quelques étapes phares de leur vie. Ce couple de Bienheureux nous offre un modèle de sainteté ordinaire et l’Eglise nous propose de solliciter leur intercession avec foi et confiance.

Bienheureuse Jacinthe (Hyacinthe) Marto

Bienheureuse Jacinthe (Hyacinthe) Marto

Un des enfants auxquels la Sainte Vierge apparut à Fatima. Elle mourut à dix ans d'une maladie qu'elle supporta avec patience et dévotion à la Vierge Marie.

"Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits.

Je te bénis, ô Père, pour tous tes tout-petits, à commencer par la Vierge Marie, ton humble Servante, jusqu'aux pastoureaux François et Jacinthe.

Que le message de leur vie reste toujours ardent pour illuminer le chemin de l'humanité!"

Bienheureuse Joséphine Vannini

Bienheureuse Joséphine Vannini

Fondatrice avec le bienheureux Louis Tezza de l'Institut des Filles de Saint-Camille.

Béatifiée le 16 octobre 1994

"Elle naquit à Rome, en Italie, le 7 juillet 1859. Orpheline de père et de mère, elle fut éduquée par les Filles de la Charité jusqu'à l’âge de 21 ans.

A Rome, au cours d'une retraite, elle connut le Père Louis Tezza - à cette époque Procurateur Général des Pères Camilliens - qui comprit ses rares qualités et l'invita à collaborer à la fondation de I’Institut qu'il projetait

Femme forte et d'une profonde vie intérieure, elle sut incarner la vocation évangélique et camillienne, qui la rendit capable de se donner totalement au prochain atteint par la maladie.

Elle mourut le 23 février 1911 à Rome"

Images pieuses (Saint Charles Borromée)

Saint Charles Borromée

(1538 - 1584)

Charles Borromée, en italien Carlo Borromeo, (né le 2 octobre 1538 à Arona, sur les bords du lac Majeur mort le 3 novembre 1584 à Milan) était un prélat italien, dignitaire de l'Eglise, artisan de la Réforme catholique, qui fut canonisé dès 1610 par le pape Paul V.

Charles Borromée naquit dans une famille aristocratique lombarde. Sa mère était une Médicis, soeur de Giovanni Angelo de Médicis, qui fut élu pape sous le nom de Pie IV. A l'âge de 12 ans, il reçut la tonsure, et le bénéfice de l'abbaye bénédictine d'Arona, laissée vacante par son oncle. Il fit ses études à Milan puis à Pavie. Quand son père mourut en 1558, il dut prendre en main les affaires de sa famille. L'année suivante, son oncle maternel fut élu à la mort de Paul IV. En 1561, il fut promu cardinal secrétaire d'Etat, cardinal, puis légat apostolique à Bologne, en Romagne et dans les Marches. Il participa au concile de Trente.

Il s'attacha dans ce concile à réformer les abus qui s'étaient introduits dans l'Eglise, et fit rédiger le célèbre catéchisme connu sous le nom de Catéchisme du Concile de Trente (1566). Nommé archevêque de Milan en 1564, il se démit de toutes ses autres charges pour aller résider dans son diocèse ; il y donna l'exemple de toutes les vertus et rétablit partout la discipline. Il s'employa à y appliquer les mesures de la Contre-Réforme prises au concile. Tout d'abord, il prit sa résidence à Milan et ouvrit un séminaire pour améliorer la formation du clergé. Il restaura l'observance de la règle dans les couvents et fit fixer des grilles aux parloirs. Bientôt, il étendit le théâtre de son action à toute l'Italie, puis à la Suisse. Un des ordres qu'il voulait réformer, l'ordre des Humiliés, tenta de le faire assassiner, mais il échappa aux coups de l'assassin. Lors de la peste qui désola Milan en 1576, il accourut dans cette ville du fond de son diocèse, et bravant la contagion, porta partout des secours et des consolations. Il fonda en 1581 une congrégation d'oblats, prêtres séculiers qui seront ensuite connus sous le nom d'« oblats de saint Charles ». Il mourut en 1584, à 46 ans, épuisé par les fatigues et les austérités.

Il s'opéra des guérisons miraculeuses sur son tombeau.

Il a été canonisé le 1er novembre 1610 par Paul V. Il est fêté le 4 novembre. Une statue colossale lui a été érigée à Arona. Son cousin est Frédéric Borromée.

Images pieuses (Sainte Cunégonde)

Sainte Cunégonde

Sainte Cunégonde fut élevée par ses nobles parents dans les sentiments d'une tendre piété. Mariée à saint Henri, roi de Bavière et plus tard empereur, elle avait résolu avec ce prince, avant la célébration du mariage, de vivre dans une continence parfaite. Les deux époux tinrent leur promesse et n'eurent pour but de leur union que de se porter mutuellement à la perfection.

Cunégonde se montra la mère des pauvres, et comme elle s'était interdit les amusements de la cour, elle trouvait de quoi soulager les malheureux, ériger des évêchés, fonder des monastères et orner les églises.

Dieu permit, pour éprouver sa patience, qu'elle fût indignement calomniée et que la calomnie, partie de haut, pénétrât jusque dans le peuple, qui n'avait qu'une voix pour flétrir la prétendue hypocrisie de la reine. Henri, connaissant la vertu de son épouse, repoussa d'abord ces rapports avec indignation. Mais la perfidie des ennemis de Cunégonde finit par le convaincre, et il en vint à mépriser sa sainte épouse et à ne lui plus parler.

Un jour, la reine eut le courage de l'aborder et de lui protester de sa parfaite innocence; elle fut même la première à proposer de s'en remettre au jugement de Dieu, comme on le tolérait encore à cette époque demi-barbare:

"Faites chauffer à blanc, lui dit-elle, douze socs de charrue; pieds nus, je marcherai sur ces fers ardents, me confiant en la bonté de mon Dieu, qui connaît le fond de mon coeur."

Le jour venu, les douze socs, chauffés à blanc, furent placés dans la basilique, au milieu d'une foule nombreuse accourue pour être témoin de cet étrange spectacle. La reine allait s'avancer sur ce pavé brûlant, quand Henri lui dit:

"Je crois à votre innocence; je vous en prie, ne persistez pas dans votre projet." Mais Cunégonde voulait la preuve complète:

"Plus ce feu est terrible, plus mon innocence éclatera", dit-elle. Levant donc les yeux au Ciel, elle s'avança pieds nus sur les fers rouges, en disant:

"Seigneur mon Dieu, protégez Votre humble servante!" Quand elle fut arrivée au douzième, elle y resta debout comme sur un trône d'honneur. La multitude, frémissante, se précipitait pour vénérer la sainte et courageuse reine, et, de son côté, Henri se jeta aux pieds de Cunégonde en la suppliant de lui conserver son amour et en jurant de travailler à réparer son erreur jusqu'au dernier jour de sa vie.

Après la mort de son royal mari, elle entra dans un couvent, où elle prit le voile et vécut dans la plus parfaite humilité.

Avec son époux, l’empereur saint Henri, elle combla l’Église de bienfaits et, après sa mort, se retira comme moniale dans le cloître, faisant du Christ son héritier, et c’est là qu’elle mourut. Son corps fut déposé avec honneur près de celui de saint Henri, à Bamberg.

Elle fut canonisée en 1200.

Images pieuses (Saint Henri )

Saint Henri II, empereur (972-1024)

Saint Henri, surnommé le Pieux, appartenait à la famille impériale des Othons d'Allemagne, qui joua un si grand rôle au moyen âge. Touché d'une grâce spéciale de Dieu, il fit, jeune encore, un acte de hardiesse que lui eût dissuadé la prudence humaine, en promettant à Dieu de ne s'attacher qu'à Lui et en Lui vouant la continence perpétuelle. Héritier du royaume de Bavière par la mort de son père, il se vit obligé de prendre une épouse, pour ne pas s'exposer à la révolte de son royaume ; le choix du peuple et le sien se porta sur la noble Cunégonde, digne en tous points de cet honneur. Elle avait fait, dès son adolescence, le même vœu que son mari.

Henri, devenu plus tard empereur d'Allemagne, justifia la haute idée qu'on avait conçue de lui par la sagesse de son gouvernement ainsi que par la pratique de toutes les vertus qui font les grands rois, les héros et les Saints. Il s'appliquait à bien connaître toute l'étendue de ses devoirs, pour les remplir fidèlement, il priait, méditait la loi divine, remédiait aux abus et aux désordres, prévenait les injustices et protégeait le peuple contre les excès de pouvoirs et ne passait dans aucun lieu sans assister les pauvres par d'abondantes aumônes. Il regardait comme ses meilleurs amis ceux qui le reprenaient librement de ses fautes, et s'empressait de réparer les torts qu'il croyait avoir causés.

Cependant son âme si élevée gémissait sous le poids du fardeau de la dignité royale. Un jour, comme il visitait le cloître de Vannes, il s'écria : « C'est ici le lieu de mon repos ; voilà la demeure que j'ai choisie ! » Et il demanda à l'abbé de le recevoir sur-le-champ. Le religieux lui répondit qu'il était plus utile sur le trône que dans un couvent ; mais, sur les instances du prince, l'abbé se servit d'un moyen terme :

« Voulez-vous, lui dit-il, pratiquer l'obéissance jusqu'à la mort ?

- Je le veux, répondit Henri.

- Et moi, dit l'abbé, je vous reçois au nombre de mes religieux ; j'accepte la responsabilité de votre salut, si vous voulez m'obéir.

- Je vous obéirai.

- Eh bien ! Je vous commande, au nom de l'obéissance, de reprendre le gouvernement de votre empire et de travailler plus que jamais à la gloire de Dieu et au salut de vos sujets. » Henri se soumit en gémissant.

Sa carrière devait être, du reste, bientôt achevée. Près de mourir, prenant la main de Cunégonde, il dit à sa famille présente :

« Vous m'aviez confié cette vierge, je la rends vierge au Seigneur et à vous. »

Images pieuses (Saint Frédéric )

Saint Frédéric évêque d'Utrecht et martyr

Petit-fils de Radbod, le roi des Frisons. Les uns le font naître en Frise, d'autres en Angleterre. Son éducation est confiée aux soins de Saint-Ricfrid, l’évêque d’Utrecht. Ordonné prêtre, sous-diacre puis diacre, il est surtout réputé pour s’infliger de sévères mortifications. Il avait préalablement refusé par humilité son élection par le clergé diocésain et le peuple de Frise qui le connaissait et l’aimait particulièrement pour son ardeur pastorale et ses talents de prédicateur. C’est pourquoi l'empereur Louis le Pieux dut intervenir en personne pour lui demander d’accepter la charge épiscopale qui était vacante depuis la mort de l’évêque Ricfrède (Ricfrid). En 820, il succède à Saint-Ricfrid comme évêque d’Utrecht.

À la demande de l’empereur, il tente de remettre de l’ordre dans le relâchement des mœurs qui affecte son diocèse et avec l’aide de Saint-Odulphe, il poursuit la mission d’évangélisation des païens du nord d’Utrecht. Il lutta contre les paganismes locaux (notamment ariane) et s'opposa spécialement à l'usage des mariages entre consanguins, "mariages incestueux".

L'évêque jouait un grand rôle auprès de l'empereur jusqu'au jour où ce dernier se remaria avec la jeune Judith de Bavière. Très impliqué dans les problèmes familiaux de la famille impériale, il s’attire la haine de l’impératrice, à qui il reproche son immoralité et ses débauches. Judith donna un fils à Louis en 823, le futur Charles le Chauve, et intrigua pour qu'il obtienne sa part d'héritage. D'où les guerres entre les fils et leur père.

Frédéric visita sans relâche tous les habitants de son diocèse pour prodiguer soin et réconfort matériel et spirituel, particulièrement sur l’île de Walcheren, où régnait la plus grande immoralité. Pour assurer la pérennité de son œuvre il composa une profession de foi résumant l’enseignement de l’Eglise sur la Sainte Trinité.

Il souscrit au concile de Mayence qui clarifia alors la discipline du mariage chrétien.

Alors qu'il venait de célébrer la messe dans l'église de Maestricht, il aurait été assassiné sur ordre de l'impératrice. Le 18 juillet 838, frappé à mort, il eut le temps de pardonner à ses meurtriers.