Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : URSS

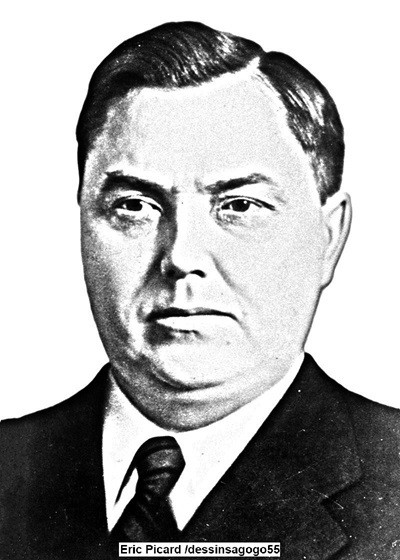

Gueorgui Malenkov

Gueorgui Maksimilianovitch Malenkov (en russe : Георгий Максимилианович Маленков) ; né le 26 décembre 1901 (8 janvier 1902 dans le calendrier grégorien) à Orenbourg et mort le 14 janvier 1988 à Moscou est un homme politique et dirigeant du Parti communiste de l'Union soviétique (PCUS), proche collaborateur de Joseph Staline. À la mort de ce dernier, en mars 1953, il lui succède au poste de président du Conseil des ministres. Mais, bientôt éclipsé par Nikita Khrouchtchev qui prend la tête du Parti la même année, il quitte son poste de chef du gouvernement en février 1955.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Youri Gagarine

Youri Gagarine (en russe : Ю́рий Гага́рин, prononcé / ˈjʉrʲɪj gain ».">ɡɐˈgain ».">ɡarʲɪn/), né le 9 mars 1934 et mort le 27 mars 1968, est un pilote et cosmonaute soviétique, premier être humain à avoir effectué un vol dans l'espace au cours de la mission Vostok 1, le 12 avril 1961, dans le cadre du programme spatial soviétique.

Youri Gagarine acquiert une notoriété internationale. Il est décoré de nombreuses distinctions, dont celle de héros de l'Union soviétique et de la médaille de l'ordre de Lénine, les plus hautes distinctions soviétiques. La mission Vostok 1 est son seul voyage spatial, mais il fut aussi doublure de secours de Vladimir Komarov pour la mission Soyouz 1. Il meurt à 34 ans au cours d'un entraînement aérien aux commandes de son MiG-15. Son nom a été donné à un cratère lunaire et à un astéroïde.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dimitri Medvedev

Dmitri Anatolievitch Medvedev ou Dimitri Medvedev (en russe : Дми́трий Анато́льевич Медве́дев [ˈdʲmʲitrʲɪj ɐnɐˈtolʲjɪvʲɪtɕ mʲɪˈdvʲedʲɪf]), né le 14 septembre 1965 à Léningrad, est un homme d'État russe.

Premier vice-président du gouvernement russe à partir de 2005, il est élu à la présidence de la fédération de Russie en 2008. Il nomme alors à la présidence du gouvernement son prédécesseur, Vladimir Poutine, qui ne pouvait effectuer plus de deux mandats consécutifs.

En tant que chef de l’État, il mène une politique plus tournée vers le libéralisme et la technologie. Il s'efface au profit de Vladimir Poutine pour l'élection présidentielle de 2012.

Il est nommé à son tour président du gouvernement en 2012, lorsque Vladimir Poutine retrouve les fonctions de président de la Russie. Dmitri Medvedev devient par ailleurs président du parti présidentiel, Russie unie. Il est reconduit dans ses fonctions en 2018, après la réélection de Vladimir Poutine. Il démissionne de la tête du gouvernement en 2020 et est nommé vice-président du Conseil de sécurité. Auparavant vu comme une figure modérée et libérale, il se radicalise durant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et, tout au long du conflit, il fait à maintes reprises de virulentes et violentes déclarations anti-occidentales et anti-ukrainiennes.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Viktor Ianoukovytch

Viktor Fedorovytch Ianoukovytch (ukrainien : Віктор Федорович Янукович ; russe : Виктор Фёдорович Янукович Viktor Fiodorovitch Ianoukovitch), né le 9 juillet 1950 à Ienakiieve (oblast de Donetsk), est un homme d'État ukrainien, président du pays du 25 février 2010 au 22 février 2014.

Membre du Parti des régions, une formation politique pro-russe, il devient Premier ministre de l'Ukraine en 2002. Candidat à l'élection présidentielle de 2004, il doit concéder l'organisation d'un nouveau second tour en raison de la révolution orange : il perd ce scrutin face à Viktor Iouchtchenko, meneur de la révolution. Il quitte alors la tête du gouvernement.

Les résultats de son parti aux élections législatives de 2006 le conduisent de nouveau au poste de Premier ministre. Redevenu principal dirigeant de l'opposition après le scrutin législatif de l’année suivante, il remporte l'élection présidentielle de 2010 avec 48,95 % des voix face à Ioulia Tymochenko.

Sa présidence est marquée par les accords de Kharkiv avec la Russie, par la dégradation de la situation financière de l'Ukraine et, selon ses opposants, par une dérive autoritaire, avec notamment une réforme de la Constitution renforçant les pouvoirs du chef de l’État. En 2014, un violent mouvement de contestation — provoqué par sa décision de suspendre l’accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne — conduit à son exil en Russie et à sa destitution par le Parlement. Il est ensuite condamné par contumace en Ukraine.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Garry Kasparov

Garry (ou Garri ou Gary) Kimovitch Kasparov (en russe : Гарри Кимович Каспаров, /ˈgain ».">ɡarʲɪ ˈkʲiməvʲɪtɕ kɐˈsparəf/), né Garik Kimovitch Weinstein (en russe : Гарик Кимович Вайнштейн, Garik Kimovitch Vaïnchteïne) le 13 avril 1963 à Bakou (RSS d'Azerbaïdjan, en URSS), est un joueur d'échecs soviétique puis russe, d’origine arménienne et juive. En exil depuis 2013, il a acquis la nationalité croate en 2014 et vit aujourd'hui à New York.

Treizième champion du monde d'échecs de l'histoire, de 1985 à 2000 et vainqueur de nombreux tournois : trente en tant que champion du monde (record à égalité avec Karpov) sur trente-huit disputés (un de moins pour Karpov) dont onze tournois victorieux consécutifs, record du monde. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire.

En janvier 1990, il est le premier joueur à dépasser les 2 800 points Elo. En juillet 1999, il atteint le classement Elo le plus élevé jusqu'alors, avec 2 851 points. Ce record ne fut battu que 14 ans plus tard, en 2013, par Magnus Carlsen.

En 2005, Kasparov renonce à la reconquête de son titre de champion du monde perdu en 2000. Il s'engage en politique dans l'opposition au président russe Vladimir Poutine. En 2007, le magazine américain Time le place dans la liste des Time 100, une liste des cent personnes les plus influentes dans le monde. En 2012, il devient président de l'ONG Human Rights Foundation, qui promeut les droits de l'homme dans le monde.

Il reste néanmoins impliqué dans l'univers des échecs. Il entraîne pendant un an Magnus Carlsen en 2009, publie trois séries de livres sur les échecs et sa carrière : My Great Predecessors (2003-2006), Garry Kasparov on Modern Chess (2007-2010) et Garry Kasparov on Garry Kasparov (2011-2014), et brigue la présidence de la Fédération internationale des échecs (FIDE) en 2014.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Valentina Terechkova

Valentina Vladimirovna Terechkova,née le 6 mars 1937 à Maslennikovo (raïon de Toutaïev dans l'oblast de Iaroslavl), est la première femme à être allée dans l'espace. Seule à bord de son vaisseau spatial Vostok 6 qui décolle le 16 juin 1963 du cosmodrome de Baïkonour, elle passe près de trois jours en orbite basse dans le cadre d'un vol conjoint avec Valeri Bykovski lancé de son côté à bord du vaisseau Vostok 5 deux jours auparavant.

Ces deux missions marquent la fin du programme Vostok qui permit à l'Union soviétique de montrer une certaine supériorité dans la course à l'espace qui l'oppose à cette époque aux États-Unis. Le vol de Terechkova a un retentissement international et, par la suite, ardente communiste, elle est utilisée comme porte-drapeau du régime soviétique et symbole de la libération de la femme dans le monde socialiste. Valentina Terechkova ne revolera plus malgré son désir. Elle poursuit à partir de 1966 une carrière politique. Jusqu'à la dissolution de l'Union soviétique, elle est membre des plus hautes instances politiques du pays. Depuis 2011, elle siège à la Douma de Russie sous l'étiquette du parti du président Vladimir Poutine, Russie unie, en tant que représentante de la circonscription de Iaroslavl.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Léonid Brejnev

Léonid Ilitch Brejnev (prononcé, en français, /le.o.nid i.litʃ bʁɛʒ.nɛf/ en russe : Леони́д Ильи́ч Бре́жнев, /lʲɪɐˈnʲit ɪˈlʲjitɕ ˈbrʲeʐnʲɪf/ ; en ukrainien : Леоні́д Іллі́ч Бре́жнєв), né le 6 décembre 1906 (19 décembre dans le calendrier grégorien) à Kamenskoïe et mort le 10 novembre 1982 à Moscou, est un homme d'État soviétique d'origine ukrainienne, secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, et donc principal dirigeant de l'URSS de 1964 à 1982. Il fut en outre président du Præsidium du Soviet suprême (fonction honorifique de chef de l’État) à deux reprises, de 1960 à 1964 et de 1977 à 1982.

Son autorité, d'abord partagée, s'affirma progressivement à la tête du Parti et de l'État, atteignant son apogée durant les années 1970, avant que la vieillesse et la maladie ne limitent progressivement son rôle politique au profit des membres de la nomenklatura.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Maria Dolina

Maria Ivanivna Dolina (en ukrainien : Марія Іванівна Доліна ; en russe : Мария Ивановна Долина, Maria Ivanovna Dolina), est une aviatrice soviétique, née le 18 décembre 1922 et décédée le 3 mars 2010. Pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fut distinguée par le titre de Héros de l'Union soviétique.

Carrière

Maria Dolina est née le 18 décembre 1922 à Charovka, dans l'actuelle oblast d'Omsk. Elle est contrainte d’abandonner l’école à l’adolescence pour travailler à l’usine, son père ne pouvant plus s’occuper de la ferme familiale à la suite d’un accident. Elle parvient toutefois rejoindre le club de planeur local où son talent est remarqué par le responsable. Celui-ci s’emploie alors à modifier la date de naissance de Dolina afin de lui donner deux ans de plus et lui permettre ainsi de rejoindre l’école de pilotage de Kherson, qu’elle était sinon trop jeune pour intégrer. Elle quitte l’école avec le grade de lieutenant et travaille dans l’aviation commerciale avant la guerre.

Au premier jour de la guerre, elle participe à l’évacuation des avions des aérodromes proches de la ligne de front, tentant d’en sauver le plus possible de la capture. Elle est ensuite assignée au 587e régiment de bombardiers en piqué, qui deviendra ultérieurement le 125e régiment de la Garde “Marina M. Raskova” Borisov, dans lequel elle exerce les fonctions d’adjointe puis commandant par intérim d'un escadron.

Au cours de la guerre, Dolina a participé a soixante-douze missions, largué 72 000 kg de bombes et abattu trois appareils, ce qui est remarquable étant donné l’extrême dangerosité des attaques au sol réalisées de jour sur Pe-2. Pour ces réalisations, elle reçoit le 18 août 1945 le titre d’héroïne de l’Union soviétique.

Après la guerre, elle continue à servir dans l'armée de l'air, elle est commandant adjoint du régiment d'aviation bombardier jusqu'en 1950. Elle vit dans la ville de Šiauliai, puis à Riga, où elle est diplômée de l'école du parti. Elle travaille au comité du parti de la ville de Riga et au Comité central du Parti communiste de la RSS de Lettonie jusqu'en 1975. Membre du conseil administratif de la société de l'amitié URSS - France, du Comité de la paix, depuis 1975 - membre honoraire du régiment de chasse 2/30 Normandie-Niemen.

Depuis 1983, elle vit à Kiev. Citoyenne d'honneur de Kiev.

Elle s’illustre le 9 mai 1990 lors du Congrès des vétérans de guerre, en prenant la défense des vétéranes, dont beaucoup n’avait presque rien pour survivre. Lors d’un discours enflammé, elle interpella Mikhaïl Gorbatchev en lui demandant d’augmenter les pensions, ce qui fut fait le lendemain. Elle est par ailleurs promue au rang de major le 9 mai 1995.

Maria Dolina est décédée le 3 mars 2010 à Kiev, en Ukraine. Elle est enterrée dans le cimetière Baïkov, à Kiev.

Décorations

Héros de l'Union soviétique le 18 août 1945 (médaille no 7926)

Ordre de Lénine

Deux fois l'ordre du Drapeau rouge

Ordre de la Guerre patriotique

Médaille du Courage

Médaille pour la victoire sur l'Allemagne dans la Grande Guerre patriotique de 1941-1945

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Femmes soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale

Smiper

Les femmes soviétiques ont joué un rôle majeur pendant la Seconde Guerre mondiale. La plupart ont travaillé dans l'industrie, les transports, l'agriculture et d'autres rôles civils afin d'augmenter la production militaire, mais un nombre important de femmes a servi dans l'armée soviétique. La plupart travaillaient dans des unités médicales.

Dès 1925, les jeunes filles soviétiques suivent une formation, appelée « enregistrement militaire », établissant un livret militaire et consignant tous les renseignements nécessaires à une éventuelle réquisition en cas de conflit. Toutes les femmes entre 18 et 40 ans étaient concernées et constituaient une réserve militaire.

Au fur et à mesure que croissent les effroyables pertes militaires soviétiques, les femmes intègrent l'Armée rouge en grand nombre. Au total, 800 000 femmes servent dans les forces armées soviétiques pendant la guerre. Plus de 100 000 d’entre elles s’engagent dans l’armée régulière ou rejoignent les partisans. Près de 200 000 seront décorées et 85 recevront la plus haute distinction, celle de Héros de l'Union soviétique. Le modèle de la femme combattante a été abondamment utilisé par la propagande soviétique pendant la guerre.

Cette mobilisation des femmes dans l'URSS en guerre a donc été massive, dans l'effort de guerre comme dans le combat. Elles se sont particulièrement illustrées dans des unités combattantes — fantassins ou aviatrices.

Femmes pilotes de chasse

Timbre spécial russe à l'occasion du 100e anniversaire de la célèbre aviatrice soviétique Marina Raskova.

Devant les pertes catastrophiques de l’armée de l’air soviétique au cours de l’été 1941 à la suite de l’opération Barbarossa, les régiments féminins d'aviation de combat commencent à être formés vers octobre 1941, après que le Haut Commandement soviétique autorisa Marina Raskova, figure de l'aviation soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale participant activement au recrutement des équipages féminins, à organiser le Groupe d'Aviation n°122, une unité aérienne militaire soviétique entièrement féminine. En effet, tout au long de la Grande Guerre patriotique, bon nombre de jeunes femmes soviétiques souhaitaient aller au front pour combattre les ennemis de leur patrie. Il y avait déjà quelques aviatrices qui avaient été entraînées dans des aéro-clubs par les Osoaviakhim.

Avec l'approbation de la Stavka (Haut commandement suprême) et l'assistance du Komsomol, Marina Raskova forme donc trois régiments d’aviation: le 586e IAP (Régiment de chasse), le 587e BAP (Régiment de bombardier en piqué) et le 588e NBAP (Régiment de bombardier de nuit). Le premier régiment est initialement assigné à la défense de la ville de Saratov, alors que les deux autres pouvaient être envoyés au front. Chacun des trois régiments féminins comprend environ 400 personnes, et à l’exception du régiment de bombardement de jour, qui compte quelques éléments masculins, ils sont intégralement constitués de femmes (pilotes, mécaniciennes et radios pour la plupart).

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la radio de Moscou diffusa un appel dans l'ensemble du pays destiné aux volontaires féminines. Maria Raskova se chargea d’analyser ses demandes et s’entretient avec les candidates au profil le plus prometteur. Celles qu’elle sélectionne sont envoyées sur l’aérodrome d’Engels, pour y recevoir un entraînement opérationnel au sein de la 122e division aérienne composite. Les futures aviatrices sont donc envoyées dans la ville d'Engels pour une durée de 6 mois afin de terminer leur formation de pilote, alors que celle-ci prenait normalement 18 mois.

Johannes Steinhoff, un militaire allemand, as de la Seconde Guerre mondiale, déclare le 2 septembre 1942 : « Nous ne pouvions tout simplement pas croire que les pilotes soviétiques qui nous causèrent les plus gros problèmes étaient en fait des femmes. Elles n’avaient peur de rien. Elles venaient nous harceler nuit après nuit dans leur biplan rustique, et durant de longues périodes ne nous laissaient pas fermer l’œil de la nuit ».

Ces aviatrices soviétiques ont mis en place diverses tactiques de combat. Elles volent précisément et très près vers leurs objectifs en rase-motte puis au dernier moment, prennent de plus en plus l’altitude avant de couper leur moteur et de piquer sur leur cible.

C’est à l’été 1943, lors de la bataille blindée de Koursk, que le régiment 586e IAP est confronté à l’une de ses épreuves les plus marquantes. Le lieutenant Galia Boordina se souvient que « le ciel était tellement plein d’avions, et dans un espace si restreint, que cela en était terrifiant ». Deux de ses camarades, les lieutenants Tamara Pamiatnika et Raïssa Sournachevskaia, se comportent courageusement lors des combats qui font rage. Volant ensemble, elles rencontrent une formation de plus de quarante bombardiers Junkers Ju 88. Attaquant en piqué, elles abattent deux avions ennemis dès leur première passe.

En 1944, l’unité équipée de chasseurs Yakovlev Yak-9, prit part à l’offensive de Hongrie. La 586e IAP finit la guerre en Autriche sur un des aérodromes occupés. Durant la guerre les femmes pilotes de la 586e IAP firent 4 419 sorties, menèrent 125 combats aériens et remportèrent au total 38 victoires. Les pertes n’ont pas été totalisées.

Mais les exploits les plus importants et prestigieux sont à mettre à l’actif du 46e NBAP de la Garde (Taman), qui a accompli pas moins de 2 400 sorties nocturnes et a glané 23 des 30 étoiles d’or de Héros de l’Union soviétiques décernées à des équipages féminins lors de la Grande Guerre patriotique.

Femmes soldats dans les forces terrestres

Parmi tous les métiers que les femmes ont pu exercer durant la guerre, l'un des plus durs et des plus improbables, est celui de tireur d'élite. Alors qu'au commencement de la guerre, les femmes snipers (tireur embusqué) sont des cas isolés en Union soviétique, leur nombre augmenta sans cesse grâce à la création de l’École principale de préparation des femmes snipers et la volonté chez bon nombre d'entre elles d'aller au front.

Comme leurs homologues masculins, l'objectif qui leur est fixé est « d'atteindre les cibles à haute valeur telles que les officiers, les mitrailleurs, les snipers adverses et les transmetteurs ». En effet, les rapports allemands de l'époque évoquent que dès les premiers jours d'entrée en Union soviétique, entre le 22 et le 30 juin, une forte activité des snipers cherchaient délibérément à éliminer les officiers et sous-officiers. Ils précisent que plus de 6,2 % des pertes touchent le commandement, par rapport aux 4,85 % de la campagne de France. Ces femmes snipers russes sont confrontées au feu ennemi, à la menace de se faire arrêter par les Allemands et à l'immobilité pendant des heures et des jours. D'abord mal vues des hommes qui les sous-estiment grandement, elles vont gagner en crédibilité et trouver leur place dans l'histoire de la Grande Guerre patriotique.

Ainsi, plus de 2 000 femmes soviétiques ont participé aux combats en tant que sniper durant ce conflit au sein de l’Armée rouge. Parmi ses femmes snipers, six vont recevoir la plus haute distinction, celle de Héros de l'Union soviétique et l'Ordre de Lénine, et une seule d'entre elles, Nina Petrova, va devenir un chevalier complet de l'Ordre de la Gloire.

Timbre postal représentant Lioudmila Pavlitchenko, 1943.

Parmi les femmes snipers célèbres, on peut citer Nina Lobkovskaïa, qui commanda une compagnie de tireurs d'élite et qui participa à la bataille de Berlin et l'ukrainienne Lioudmila Pavlitchenko, créditée de 309 ennemis tués et qui reçut en 1943 la médaille d'or du Héros de l'Union soviétique et fut honorée par un timbre postal soviétique à son effigie.

Dans les blindés, les femmes n'étaient pas nombreuses mais on peut tout de même citer Mariya Oktyabrskaya, la première femme pilote de char à obtenir le titre d'Héros de l'Union soviétique, ou encore Aleksandra Samusenko, seule femme commandant d'un char T-34 dans la 1re armée de chars de la Garde, qui commandait un peloton de chars. Elle participa à la bataille de Berlin avec le grade de capitaine, exerçant son commandement sur des hommes. Manchouk Mametova, originaire du Kazakhstan, s'illustra comme servant de mitrailleuses. Elle aussi, mourut pendant la guerre.

Les femmes étaient donc principalement présentes dans la conduite de chars, dans la médecine, et furent très présentes dans le personnel de communication et responsables politiques. Les femmes étaient en majorité chargées des batteries antiaériennes employées lors de la bataille de Stalingrad. Certaines batteries, y compris le 1077e régiment antiaérien, également engagées dans le combat au sol.

Partisans

Femmes soldats soviétiques en train de soigner des blessés sur un champ de bataille en avril 1945.

Les femmes soviétiques ont constitué une part importante de partisans soviétiques. Une des plus célèbres est Zoïa Kosmodemianskaïa, résistante soviétique pendue par les nazis le 29 novembre 1941 à l'âge de 18 ans. Elle est devenue l'un des martyrs les plus révérés de la Grande Guerre patriotique.

Zinaida Portnova, une jeune soviétique abattue à l'âge de 17 ans par les Allemands, fut la plus jeune femme à obtenir le titre de Héros de l'Union soviétique.

Relations avec les hommes

La présence des femmes éveillait parfois des sourires narquois de la part de leurs homologues masculins. Le maréchal Vassili Tchouïkov les considéraient comme de simples filles. Beaucoup de soldats âgés ne savaient pas s'il fallait les traiter en camarades ou en femmes. Ilya Ehrenbourg, écrivain et journaliste russe qui joua un rôle important pour la propagande soviétique durant la Seconde Guerre mondiale, écrit:

« Ces filles évoquaient le souvenir du bal de fin d'année, des premières amours… Presque toutes celles que j'ai rencontrées au front arrivaient directement de l'école. Elles grimaçaient nerveusement : il y avait trop d'hommes autour d'elles qui les dévoraient des yeux »

Plusieurs furent contraintes de devenir « l'épouse de campagne » d'un officier, souvent supérieur. Elles pouvaient aussi être victimes d'une coercition assez brutale. Un soldat a raconté comment un officier avait ordonné à une jeune femme de leur section de transmissions d'accompagner une patrouille de combat, tout simplement parce qu'elle avait refusé de coucher avec lui. Les femmes qui tombaient enceintes étaient souvent renvoyées à l'arrière. Vassili Grossman fut consterné par le fait que certains abusaient ouvertement de leur position hiérarchique pour obtenir des faveurs sexuelles. Il considérait ce phénomène comme le « grand péché de l'Armée rouge ».

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ZSU-37

Le ZSU-37 était un canon antiaérien automoteur léger (SPAAG) de fabrication soviétique , développé à la fin de 1943 et produit à l'usine n° 40 de Mytishchi . Il s'agissait du premier SPAAG à chenilles produit en série par l'Union soviétique. ZSU signifie Zenitnaya Samokhodnaya Ustanovka ( russe : Зенитная Самоходная Установка ), signifiant « monture automotrice anti-aérienne ».

Histoire

Les ingénieurs soviétiques ont mené quelques premières expériences avec des SPAAG à chenilles avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris une modification du char léger T-70 , aboutissant au T-90 SPAAG expérimental qui était armé de deux mitrailleuses lourdes DShKT de 12,7 mm (le prototype a été construit en novembre 1942 par GAZ ). Le char léger T-70 sera finalement développé pour devenir le châssis de canon automoteur léger SU-76, qui à son tour deviendra la base du ZSU-37 SPAAG utilisant le canon anti-aérien M1939 . Il a été décidé d'utiliser le châssis du SU-76M afin d'accélérer et de réduire la production des SPAAG chenillés et blindés indispensables.

Le ZSU-37 a été produit de mars 1944 à 1948, et 375 véhicules ont été construits au total (seuls quelques véhicules ont été produits avant la fin de la guerre, en raison d'une technologie de fabrication temporaire). En raison de sa production tardive et de la quasi-inapparition des quelques avions restants de la Luftwaffe au printemps 1944, le ZSU-37 ne fut pas utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Un bataillon expérimental d'artillerie antiaérienne automotrice équipé de 30 ZSU-37 SPAAG fut formé à la fin de 1945.

Après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu évident que la faible cadence de tir et la faible puissance de feu d'un seul canon AA de 37 mm n'étaient pas efficaces contre des cibles rapides et à basse altitude. Les équipages d'artillerie anti-aérienne ont eu du mal à suivre manuellement les cibles se déplaçant rapidement. Les SPAAG basés sur un châssis de char léger avaient également une maniabilité assez faible sur terrain difficile et une vitesse et une portée hors route faibles par rapport aux chars moyens et aux canons automoteurs (SPG), que le ZSU-37 était censé protéger. Les deux moteurs tandem utilisés sur le châssis du SU-76M nécessitaient de l'essence, ce qui posait parfois un problème dans les unités-citernes équipées de réservoirs à moteur diesel. Le ZSU-37 a été retiré du service pour les raisons susmentionnées peu de temps après l'arrêt de la production en série.

Des efforts ont été faits pour augmenter considérablement la puissance de feu en montant le même canon de 37 mm dans un support quadruple sur un châssis de char moyen T-34 , mais le véhicule n'a jamais quitté le stade de la conception, comme l'a recommandé le Conseil technique du ministère de la Défense. Transport pour utiliser un châssis de char plus récent et le canon automatique anti-aérien jumelé S-68 de 57 mm, plus puissant, qui était en cours de développement à l'époque. La prochaine étape de la technologie SPAAG à chenilles soviétique viendrait avec le ZSU-57-2 , basé sur le châssis du char moyen T-54 et produit en série entre 1957 et 1960.

À partir de 1957, les travaux de conception et de développement ont commencé sur de nouveaux SPAAG guidés par radar, à savoir le ZSU-23-4 Shilka et le ZSU-37-2 Yenisei – une nouvelle conception (sans rapport avec le ZSU-37) et basée sur le châssis de le canon automoteur SU-100P . Les deux étaient principalement destinés à remplacer le ZSU-57-2. Le développement du Yenisei a été annulé en 1962 et le ZSU-23-4 Shilka est entré en production, armé de canons automatiques anti-aériens quadruples AZP-23 Amur de 23 mm.

Description

Le ZSU-37 SPAAG était basé sur le châssis du SU-76M , sur lequel était montée une tourelle à toit ouvert armée d'un mod 61-K de 37 mm. Canon automatique anti-aérien de 1939 . Le véhicule était équipé d'un viseur automatique de type distance avec deux collimateurs, d'un télémètre stéréo avec une base de 1 mètre, d'une radio 12RT-3, d'un système d'interphonie TPU-3F et de mécanismes de visée mécaniques à deux vitesses de mouvement angulaire. pour une vitesse et une fluidité de visée adéquates (le mécanisme de translation avait une pédale de commande des taux).

L'équipage était composé de six hommes : un conducteur, un viseur pour l'azimut, un viseur pour l'élévation, un ajusteur de visée pour la vitesse et la portée de la cible, un ajusteur de visée pour la trajectoire de la cible et l'angle de piqué, et un chargeur.

Le ZSU-37 était basé sur le SU-76M car il partageait également ses inconvénients et avantages techniques, dont le plus discuté était la tourelle à toit ouvert. Pour protéger l'équipage de la pluie et de la neige, le compartiment du canon pouvait être recouvert d'une bâche, mais le canon ne pouvait pas être complètement élevé une fois cela fait. La tourelle ouverte présentait des avantages tels qu'un angle d'élévation élevé, une excellente visibilité pour les tireurs et l'absence de ventilation. Léger et maniable, le ZSU-37 était considéré comme un SPAAG assez efficace au milieu des années 1940. [4] Cependant, ses capacités hors route étaient insuffisantes pour accompagner les chars moyens et lourds sur des terrains difficiles.

Les munitions se composaient de 320 obus perforants , incendiaires à fragmentation et à fragmentation (tous avec des traceurs ). 130 cartouches étaient dans des clips à 5 cartouches et 190 cartouches étaient en vrac sans clips. Des obus composites perforants pourraient être utilisés contre les chars lourds ennemis . La vitesse initiale était comprise entre 890 et 920 m/s selon le type de projectile, l'obus perforant pesait 0,785 kg, les obus à fragmentation pesaient 0,732 kg. Le canon automatique pouvait être abaissé et élevé manuellement entre -5° et +85°. La cadence de tir cyclique était de 120 à 130 coups par minute tandis que la cadence de tir pratique était d'environ 50 à 60 coups par minute. Le tir vertical de combat maximum était de 2 500 m tandis que la portée verticale maximale était de 6 500 m.

Le véhicule pouvait franchir des obstacles verticaux de 0,67 m de haut, des tranchées de 2 m de large, franchir des obstacles en eau de 0,9 m de profondeur et gravir des pentes de 25°. La transmission et le train d'atterrissage étaient identiques à ceux du SU-76M SPG. Le moteur était également le même, mais forcé de 140 ch sur le SU-76M à 160 ch - un GAZ-203 composé de deux moteurs à essence tandem GAZ-202 à 6 cylindres en ligne refroidis par liquide, chacun produisant 80 ch (63 kWt) à 3600 tr/min.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||