Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : URSS

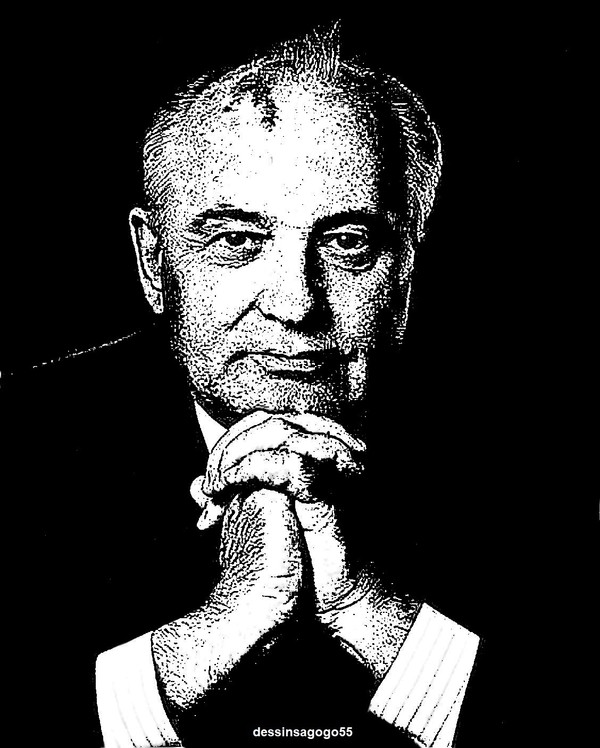

Mikhaïl Gorbatchev

Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev ou Gorbatchov, né le 2 mars 1931 à Privolnoïe (ru) dans l'actuel kraï de Stavropol, est un homme d'État soviétique et russe qui dirigea l'URSS entre 1985 et 1991.

Résolument réformateur, il s'engagea à l'extérieur vers la fin de la guerre froide, et lança à l'intérieur la libéralisation économique, culturelle et politique connue sous les noms de perestroïka et de glasnost. Impuissant à maîtriser les évolutions qu'il avait lui-même enclenchées, sa démission marqua le point final de la dislocation de l'URSS, précédée de deux ans par l'effondrement des régimes communistes en Europe de l'Est.

Mikhaïl Gorbatchev est originaire du Caucase du Nord dans le kraï de Stavropol. De parents kolkhoziens ralliés au communisme, il est né avec un angiome sur le haut du front. Il est le fils de Sergueï Andreïevitch Gorbatchev (1909-1976), ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale et conducteur d'engins agricoles au village de Privolnoïe, et de Maria Panteleïevna née Gopkalo (1911-1993). Son grand-père maternel, président du kolkhoze Krasnyï Oktiabr, est arrêté en été 1937, lors des Grandes Purges, car il aurait créé une organisation secrète. Il est ensuite torturé pendant 14 mois, avant d'être condamné à mort, mais après réexamen de son dossier, le procureur n'ayant relevé aucune « activité criminelle », il échappe à la peine capitale. Il est libéré fin 1938, et redevient président du kolkhoze en 1939. Mikhaïl est profondément marqué par cet épisode : « Ce fut dans mon enfance que je connus mon premier véritable choc : mon grand-père fut arrêté. On l'emmena en pleine nuit… ». Son grand-père paternel, qui refusait la collectivisation, avait également été condamné en janvier 1934, au moment de la grande famine, pour « sabotage » et envoyé aux travaux forcés dans la région d'Irkoutsk. Il acheva sa peine de prison par anticipation ; il travailla ensuite au kolkhoze de Privolnoïe

.

Après ses études de lycée, il travaille au côté de son père comme conducteur de moissonneuse-batteuse. En récompense, il est décoré de l'ordre du Drapeau rouge du Travail et envoyé à Moscou pour y faire des études supérieures. Il y étudie le droit à l’université Lomonossov, où il rencontre Raïssa Titarenko, sa future femme. Il adhère d'abord aux jeunesses communistes, le Komsomol, puis au parti communiste en 1950. Gravissant les échelons comme apparatchik, il en devient le dirigeant pour la ville de Stavropol en 1962. Entre 1964 et 1967, il étudie à l’Institut d'agronomie de Stavropol et se spécialise dans les problèmes agricoles. Il est remarqué par Iouri Andropov, chef du KGB, qui passe ses vacances dans la région réputée pour ses stations thermales ; dès lors, sa carrière s'accélère grâce à Andropov et son mentor, l'idéologue Mikhaïl Souslov. Il est élu au Comité central en 1971 à 40 ans, secrétaire du Comité central, le 23 novembre 1978 et au Politburo en 1980, à l'âge de 49 ans.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Joseph Staline

Accès au pouvoir suprême (1917-1929)

Communisme de guerre (1917-1922)

Après la chute du tsarisme et l'abdication de Nicolas II lors de la révolution de Février 1917, Staline, dès son retour de Sibérie le 12 mars 1917, prend en main la direction du Parti à Pétrograd, ainsi qu’un poste de rédacteur à la Pravda. Il prône alors la politique du « soutien critique » au gouvernement provisoire réformiste bourgeois d'Alexandre Kerenski, contrairement à Molotov, défenseur d’une politique hostile à ce gouvernement. Néanmoins, dès le retour d'exil de Lénine, il se range très rapidement aux Thèses d'avril. Celles-ci avancent l'idée que la tâche des bolcheviks est de préparer la révolution socialiste, seule à même, selon Lénine, de donner le pouvoir au peuple et d'arrêter la guerre. À l'été 1917, il est membre fondateur du Politburo avec Trotski ; il commence alors à percevoir Trotski comme un obstacle à sa carrière. Il aide Lénine lors de sa fuite en Finlande, le dissimulant et l’escortant jusqu’à sa mise en sécurité.

Exécutant dévoué, Staline ne joue aucun rôle de premier plan dans la révolution d'Octobre mais il a l'habileté, depuis son adhésion, de s'aligner systématiquement sur les positions de Lénine. Cela lui permet bien plus tard de reprocher comme des crimes à ses camarades la moindre divergence antérieure avec Lénine. Il est également intermédiaire de nombre de communications de Lénine entre les deux révolutions ; en effet, les autres bolcheviks le considèrent moins intéressant pour la police.

Staline, d'origine géorgienne, est nommé « commissaire aux nationalités » dans le Conseil des commissaires du Peuple.

Pendant la guerre civile russe, il est commissaire bolchevique à Tsaritsyne (future Stalingrad), se faisant remarquer par sa propension à attribuer à des « saboteurs » tous les problèmes rencontrés, par sa méfiance viscérale des « experts » et autres « spécialistes bourgeois » « recyclés » par le nouveau régime, méfiance qui ne le quittera jamais, et par son absence complète de sentiment lorsqu'il prend des mesures radicales et ordonne des exécutions en nombre. Il s'y heurte déjà à Léon Trotski, chef suprême de l'Armée rouge, qui défend le « recyclage » de ces spécialistes que Staline exécute dès qu’il en a l’occasion. Staline y apprend également à utiliser la mort comme instrument politique, et confie : « La mort résout tous les problèmes. Plus d’homme, plus de problème. ». Il prend le contrôle de l’armée rouge engagée à Tsaritsyne, se confrontant ainsi de plus en plus souvent à Trotski.

C'est aussi à Tsaritsyne qu'il se forge un clan de fidèles qui l'aideront vers la marche au pouvoir : les chefs de la cavalerie rouge Kliment Vorochilov et Semion Boudienny en premier lieu, bientôt rejoints par des compatriotes du Caucase (Grigory Ordjonikidze), ainsi que d'autres responsables bolcheviques unis par la détestation de Trotski. Cet épisode lui vaut d’être remarqué à nouveau et rappelé à Moscou par Lénine, qui accorde une grande valeur à l’impitoyabilité dont Staline a fait preuve, en dépit du gâchis d’hommes en découlant. C’est lors de son retour à Moscou qu’il épouse Nadia.

Pendant la guerre civile, Staline noue des relations étroites avec la police politique, la Tcheka, notamment avec son fondateur et chef suprême, Félix Dzerjinski. Cette alliance avec la police, clé du futur régime stalinien, se renforce d'année en année : par exemple, Staline confie aux tchékistes la gestion et l'éducation de sa propre famille.

En 1920, nommé commissaire politique sur le front polonais, Staline refuse de transférer sa cavalerie au général Toukhatchevski, faisant échouer la bataille de Varsovie et entraînant la défaite soviétique dans la guerre soviéto-polonaise. Staline fait payer cet échec à Toukhatchevski durant les Grandes Purges.

Bureaucrate laborieux et discret, Staline gravit silencieusement les échelons et devient secrétaire général du parti le 3 avril 1922, à la suite de manigances de Lénine et Lev Kamenev. Il transforme rapidement cette fonction, à l’origine administrative, en fonction la plus importante du pays.

Cette même année 1922, avec son compatriote Grigory Ordjonikidze et profitant de son nouveau poste de secrétaire général, Staline planifie l'invasion de leur pays d'origine, la Géorgie, dont le gouvernement menchevik était régulièrement élu et l'indépendance internationalement reconnue, y compris par Moscou. Les violences qui accompagnent ce rattachement forcé à l'Union soviétique provoquent la colère impuissante de Lénine, dont la santé se dégrade rapidement.

NEP, mort de Lénine et éviction de Trotski

Pour parvenir au pouvoir suprême, Staline s'appuie sur la bureaucratie naissante, sur la police, sur son clan de fidèles et sur un jeu habile d'alliances successives avec les diverses factions au sein du Parti. Pendant la guerre civile, Lénine apprécie Staline comme un exécutant efficace et discipliné, qui lui a assuré que « [sa] main ne tremble[rait] pas », mais leurs relations politiques et personnelles se dégradent sensiblement en 1922-1923. Face à la dégradation de son état de santé, le Politburo enjoint à Lénine de ne pas travailler plus de dix minutes par jour. Lorsque ce dernier tente de travailler davantage, Staline tance vertement Nadejda Kroupskaïa, la compagne de Lénine, l’insultant et menaçant cette dernière de trouver une autre épouse à Lénine, ce qui outrage ce dernier. Il tient également des déclarations dégradantes à son sujet devant ses camarades : « Pourquoi devrais-je me mettre sur mes pattes de derrière pour elle ? Coucher avec Lénine ne garantit pas automatiquement la compréhension du marxisme-léninisme. Juste parce qu’elle se sert des mêmes toilettes que Lénine… ».

Avant la mort de Lénine en janvier 1924, Staline exerce déjà une autorité considérable. Sa fonction, apparemment technique, de secrétaire général du Comité central, sa qualité de membre du Politburo et de l'Orgburo, lui permettent de maîtriser un nombre croissant de leviers de pouvoirs, contrôlant notamment les nominations de cadres du Parti : il peut ainsi placer ses fidèles aux postes-clé de l'appareil. Personnage en apparence terne et peu porté aux discours théoriques brillants, c'est un intriguant qui tient durant des années le rôle du modéré, et laisse aux divers groupes le soin de s'invectiver et de se discréditer les uns les autres, tout en tissant sa toile. Maints vétérans du Parti, mais plus encore les nouveaux bureaucrates d'origine plébéienne qu'il promeut en nombre, se reconnaissent facilement en ce personnage d'apparence bonhomme, bon vulgarisateur, qui se tait à la plupart des réunions et fume tranquillement sa pipe entre deux paroles apaisantes. Il leur convient mieux qu'un Trotski solitaire et trop brillant, qui les critique âprement, et qui n'a pas su se tisser de réseaux dans un Parti qu'il n'a rejoint qu'en 1917.

Cependant, Lénine redoute le clivage entre Staline et Trotski, qui pourrait mettre à mal le Parti. Mais après la mort de Lénine, Staline empêche la publication du « testament de Lénine », dans lequel ce dernier écrivait : « Staline est trop brutal, et ce défaut parfaitement tolérable dans notre milieu et dans les relations entre nous, communistes, ne l’est pas dans les fonctions de secrétaire général. Je propose donc aux camarades d’étudier un moyen pour démettre Staline de ce poste et pour nommer à sa place une autre personne qui n’aurait en toutes choses sur le camarade Staline qu’un seul avantage, celui d’être plus tolérant, plus loyal, plus poli et plus attentif envers les camarades, d’humeur moins capricieuse, etc. » En dépit des vœux de Lénine et sa famille, Staline le fait déifier, embaumer et installer dans un mausolée sur la place Rouge.

Éviction des derniers opposants

En 1926, allié à la droite du parti, regroupée autour de Boukharine, il fait écarter du Politburo et du Komintern Trotski, Zinoviev et Kamenev, réconciliés entre-temps.

Ayant battu l'opposition de gauche, il se retourne en 1928-1929 contre l'opposition de droite, qui avait notamment critiqué ses méthodes de réquisition de céréales pour lutter contre le manque de grain. Il chasse Boukharine et Rykov, respectivement de la tête du Komintern et du gouvernement. En 1929, Staline fait exiler Trotski d'URSS et achève d'installer ses hommes à tous les postes-clés. La célébration en grande pompe de ses cinquante ans, le 21 décembre 1929, marque aussi les débuts de la mise en place d'un culte de la personnalité.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

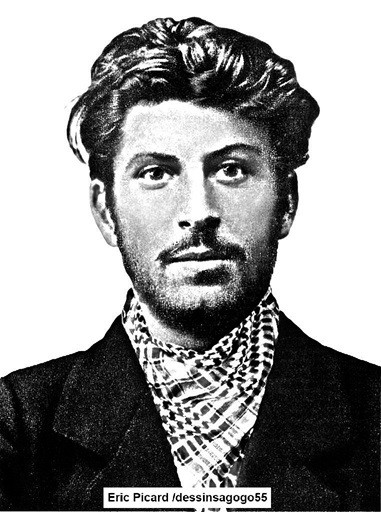

Joseph Staline

Staline en 1902.

Jeunesse et formation

18 décembre 1878 dans la ville géorgienne de Gori, alors dans le gouvernement de Tiflis (Empire russe), troisième enfant et seul survivant de sa fratrie.

Le père de Staline, Vissarion Djougachvili, est un ouvrier cordonnier qui sombre dans l'alcoolisme et qui le bat. Il est originaire d'un village du Nord de la Géorgie, Djougha (d'où son nom) et on lui prête des origines ossètes. Sa mère, Ekaterina Gavrilovna Gueladzé, est une couturière d'Ossétie. Fervente orthodoxe, abandonnée par son mari, elle pousse son fils, « garnement des rues […] d’une intelligence exceptionnelle », vers la prêtrise et finance difficilement ses études. De sa jeunesse, Staline resta « traumatisé par la violence, l’insécurité et la méfiance, mais inspiré par les traditions locales de dogmatisme religieux, de vendetta et de brigandage romantique ». À cette période, sa famille habite au 10 de la rue de la Cathédrale à Gori.

Après avoir brillamment réussi ses examens, Iossif Djougachvili entre en 1894 au séminaire de Tiflis et y reste jusqu'à l'âge de vingt ans. Il y suit un enseignement secondaire général avec une forte connotation religieuse. Surnommée le « Sac de pierre », l'école a sinistre réputation. Rapidement, le jeune Djougachvili devient athée et commence à se montrer rebelle à l'autorité du séminaire. Il reçoit de nombreuses punitions pour lecture de livres interdits (entre autres, Les Travailleurs de la Mer de Victor Hugo) et en août 1898 s'inscrit à la branche locale du Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR). Malgré les faveurs que lui accorde le recteur du séminaire, il en est expulsé en mai 1899, officiellement pour absence à l'examen de lectures bibliques. « Je fus renvoyé pour propagande marxiste », se vantera par la suite l'ex-séminariste.

En décembre 1901, il quitte Tbilissi pour Batoumi et travaille pour l'organisation social-démocrate. Le 6 avril 1902, il est arrêté et emprisonné durant un an à Batoumi et six mois à la prison de Koutaïs. Il est envoyé en exil en Sibérie pour trois ans, il arrive à Ouda dans la province d'Irkoutsk en décembre 1903, il y reste en assignation à résidence jusqu'en janvier 1904.

Révolution et clandestinité

Iossif Djougachvili commence alors sa carrière de révolutionnaire sous le surnom de Koba. Il se fait arrêter à de nombreuses reprises. En 1907, il est impliqué dans des braquages de banques sanglants servant à financer le Parti, comme le braquage commis à Tbilissi, en juin, qui rapporte 250 000 ou 350 000 roubles.

Il est déporté sept fois en Sibérie, la première fois en 1902. Il s’évade six fois, notamment en 1904, année où il adhère à la faction bolchevique du POSDR. C’est également en 1904 qu’il rencontra la famille Allilouïev, dont les parents de Nadejda Allilouïeva, sa future seconde épouse, alors âgée de trois ans, et par ce biais d’autres futurs potentats soviétiques, dont Mikhaïl Kalinine, dit « papa Kalinine » et Avel Enoukidzé, parrain de Nadia.

En 1905, il ne participe pas à la révolution ; il affirme ultérieurement qu’il se trouvait alors à préparer des révoltes en Kartalinie. Une fois la révolution terminée, il représente l'union caucasienne à la première conférence bolchévique à Tampere en Finlande. Il y rencontre pour la première fois Lénine. Il fait en 1924 un récit élogieux de cette rencontre, une semaine après la mort de Lénine :

« Lorsque je le comparais aux autres dirigeants de notre Parti, il me semble toujours que les compagnons de lutte de Lénine – Plekhanov, Martov, Axelrod et d’autres encore – étaient moins grands que lui d’une tête ; que Lénine comparé à eux, n’était pas simplement un des dirigeants, mais un dirigeant de type supérieur, un aigle des montagnes, sans peur dans la lutte et menant hardiment le Parti en avant, dans les chemins inexplorés du mouvement révolutionnaire russe […] »

En 1911, Lénine parle de lui comme du « merveilleux Géorgien », mais en 1915, dans une lettre à Maxime Gorki, il a oublié son nom. En novembre 1912, Staline séjourne à Cracovie, où il retrouve Lénine. Le fruit de cette rencontre est un article expliquant la position du parti bolchevique sur le problème des nationalités. Lénine, qui profite de ce travail pour évaluer Staline, lui accorde dès lors sa confiance. Staline ne quitte plus la Russie avant 1943, pour la conférence de Téhéran.

Son dernier pseudonyme, Staline, apparaît pour la première fois le 25 janvier 1913 dans le journal La Pravda, le mot stal voulant dire acier en Russe.

Le 8 mars 1913, il est arrêté à Saint-Pétersbourg, où il est détenu six mois avant d'être condamné à quatre ans de déportation en Sibérie, en juillet 1913 ; cette peine relativement légère alimente encore des soupçons : Staline était-il un des nombreux agents doubles de l’Okhrana au sein du mouvement bolchevique ? Quoi qu’il en soit, il arrive à Krasnoïarsk en 1914 puis réside à Koureïka jusqu'en octobre 1916. Les lettres qu’il envoie durant cet exil sont « pitoyables », mais il en parle ultérieurement comme de l’une des périodes les plus heureuses de sa vie, faite de pêche, de chasse et d’expéditions sauvages.

En octobre 1916, l'armée rassemble tous les déportés de la région à Monastyrskoé. En février 1917, il est réformé pour atrophie du bras gauche. Il est alors transféré à Atchinsk dans l'entretien de la ligne du Transsibérien

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Joseph Staline

Joseph Staline, né le 18 décembre 1878 à Gori (Empire russe, actuelle Géorgie) et mort le 5 mars 1953 à Moscou, est un révolutionnaire bolchevik et homme d'État soviétique d'origine géorgienne. Il dirige l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) à partir de la fin des années 1920 jusqu'à sa mort en établissant un régime de dictature personnelle absolue. Les historiens le jugent responsable, à des degrés divers, de la mort de trois à plus de vingt millions de personnes.

Né Iossif Vissarionovitch Djougachvili, surnommé Sosso (diminutif de Iossif ou de Iosseb) pendant son enfance, il se fait ensuite appeler Koba (d'après un héros populaire géorgien) par ses amis proches et dans ses premières années de militantisme clandestin au sein du Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR), auquel il adhère en 1898. Il utilise ensuite le pseudonyme de Staline, formé sur le mot russe сталь (stal), qui signifie acier.

Acteur marginal de la révolution d’Octobre, il étend peu à peu son influence politique pendant la guerre civile russe, tissant des liens étroits avec la police politique, la Tcheka, et devenant, en 1922, secrétaire général du Comité central du Parti communiste. Après la mort de Lénine en 1924, il mène un jeu patient d'intrigues souterraines et d'alliances successives avec les diverses factions du Parti, et supplante un à un ses rivaux politiques, contraints à l’exil ou évincés des instances dirigeantes.

S'appuyant sur la bureaucratisation croissante du régime et la toute-puissance de l’appareil policier, la Guépéou puis le NKVD, il impose progressivement un pouvoir personnel absolu et transforme l'URSS en un État totalitaire. Le culte de la personnalité construit autour de sa personne, le secret systématiquement entretenu autour de ses faits et gestes, le travestissement de la réalité par le recours incessant à la propagande, la falsification du passé, la dénonciation délirante de complots, de saboteurs et de traîtres, l’organisation de procès truqués, la liquidation physique d’adversaires politiques ou de personnalités tombées en disgrâce sont des caractéristiques permanentes de son régime.

Il procède à la nationalisation intégrale des terres, décrétant la « liquidation des koulaks en tant que classe », et industrialise l'Union soviétique à marche forcée par des plans quinquennaux ambitieux, au prix d'un coût humain et social exorbitant. Son long règne est marqué par un régime de terreur et de délation paroxystiques et par la mise à mort ou l'envoi aux camps de travail du Goulag de millions de personnes, notamment au cours de la « collectivisation » des campagnes et des Grandes Purges de 1937. Il pratique aussi bien des déplacements de population massifs, dont la déportation intégrale d'une quinzaine de minorités nationales, que la sédentarisation forcée non moins désastreuse de nomades d'Asie centrale. Il nie aussi l'existence des famines meurtrières de 1932-1933 (Holodomor) et de 1946-1947 après les avoir en partie provoquées par une politique impitoyable de réquisitions forcées de produits agricoles dans les campagnes.

Dans un contexte international de plus en plus tendu par la montée en puissance de l'Allemagne hitlérienne, Staline engage l'Union soviétique dans des négociations avec le régime nazi qui aboutissent, en août 1939, à la signature du pacte germano-soviétique, prélude au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. La coopération économique entre les deux pays entreprise après la signature des accords commerciaux germano-soviétiques est brutalement interrompue par l'invasion allemande de juin 1941, précipitant l'Union soviétique dans la guerre aux côtés des Alliés. La victoire militaire finale dans un conflit qui a mis l'URSS au bord du gouffre et dont la bataille de Stalingrad est un tournant majeur confère à Staline un prestige international retentissant et lui permet d'affirmer son emprise sur un empire s'étendant de la frontière occidentale de la RDA à l'océan Pacifique.

Joseph Staline est également l'auteur de textes exposant ses conceptions du marxisme et du léninisme, qui contribuent à fixer pour des décennies, au sein des courants communistes liés à l'URSS, l'orthodoxie marxiste-léniniste. Sa pratique politique et ses conceptions idéologiques sont désignées sous le terme de stalinisme.

Après la mort de Staline, ces pratiques sont dénoncées par Nikita Khrouchtchev au cours du XXe congrès du Parti communiste de l'Union soviétique de 1956 : la déstalinisation et la relative détente qui s'ensuivent n'entraînent cependant aucune démocratisation du bloc de l'Est. Ce n'est qu'à l'époque de la perestroïka mise en place par Mikhaïl Gorbatchev que les crimes de Staline peuvent être dénoncés en URSS dans toute leur ampleur

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

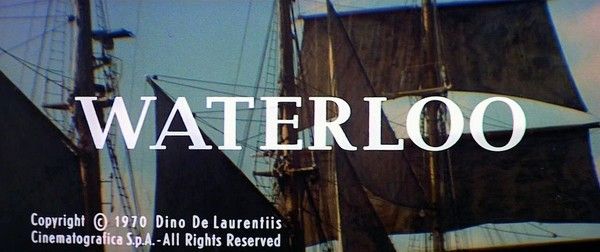

Waterloo (film)

Waterloo (en russe : Ватерлоо) est un film historique soviétio-italien de Sergueï Bondartchouk de 1970 sur le thème de la bataille de Waterloo de 1815.

Le film commence sur l’abdication de 1814 de l'empereur Napoléon Bonaparte, après la campagne de France de 1814 et à la restauration de la monarchie française du roi Louis XVIII. Il retrace ensuite les Cent-Jours, la bataille de Waterloo de 1815 et l’affrontement entre les deux commandants en chef, le duc de Wellington et l'empereur Napoléon Ier à Waterloo en Belgique.

Fiche technique

Titre : Waterloo

Réalisation : Sergueï Bondartchouk

Scénario : Serge Bondartchouk, Vittorio Bonicelli, Mario Soldati, Rafael Vara

Photo : Armando Nannuzzi

Musique : Nino Rota, Wilfred Josephs

Production : Thomas Carlisle, Dino De Laurentiis

Société de production : Dino De Laurentiis Cinematografica, Mosfilm

Sociétés de distribution : Columbia Pictures (hors États-Unis), Paramount Pictures (États-Unis)

Budget : ~ 35 000 000 $ US

Langue : russe, anglais

Genre : Film historique de guerre

Date de sortie en France : 28 octobre 1970

Durée : 134 minutes

Distribution

Rod Steiger : Napoléon Ier

Christopher Plummer : le duc de Wellington

Orson Welles : le roi Louis XVIII

Virginia McKenna : duchesse de Richmond

Jack Hawkins : général Thomas Picton

Dan O'Herlihy : Maréchal Ney

Ivo Garrani : Maréchal Soult

Sergo Zakariadze : Maréchal Gebhard Blücher

Charles Millot : Maréchal Grouchy

Andrea Checchi : Sauret

Evgueni Samoïlov : Pierre Cambronne

Vladimir Droujnikov : Gérard

Autour du film

La mise en scène est favorisée par la participation de 20 000 figurants de l’Armée soviétique, qui permet une reconstitution très réaliste des mouvements de troupes ; bonne véracité historique pour les uniformes, les armes et les tactiques.

Columbia Pictures publia un guide illustré de 28 pages à l'occasion de la sortie de Waterloo en 1970. Selon cet ouvrage, le producteur italien Dino De Laurentiis eut des difficultés à réunir le financement pour le film, jusqu'à ce qu'il négocie avec les Soviétiques fin des années 1960, et pu trouver un arrangement avec la compagnie Mosfilm. Le film coûta finalement 12 millions de livres sterling (environ $38,3 millions de dollars US en 1970), faisant de Waterloo, pour son époque, l'un des films les plus coûteux jamais réalisés. S'il avait dû être filmé en Europe occidentale ou aux États-Unis, les coûts auraient sans doute été multipliés par trois. Mosfilm apporta environ 4 millions de livres sterling, près de 16 000 soldats de l'Armée rouge, une brigade complète de la cavalerie soviétique, et de nombreux ingénieurs et terrassiers pour préparer la reconstitution du champ de bataille dans les environs de Uzhhorod en République socialiste soviétique d'Ukraine (à l'époque partie de l'Union soviétique).

Pour recréer un champ de bataille réaliste, les Russes rasèrent deux collines, établirent 8 kilomètres de routes, transplantèrent 5 000 arbres, plantèrent des champs de blé et de fleurs sauvages et recréèrent quatre bâtiments historiques. Pour former la boue, une dizaine de kilomètres de tuyaux d'irrigation furent installés. L'essentiel de la bataille fut filmé avec cinq caméras simultanément depuis le sol, une tour d'une trentaine de mètres, un hélicoptère et une voie ferrée établie à côté du champ de tournage.

Le tournage se déroula sur 28 semaines, avec un retard de 16 jours dû essentiellement aux conditions climatiques. La plupart des scènes furent filmées durant l'été 1969, sous une chaleur étouffante. En plus des scènes de bataille en Ukraine, diverses scènes furent tournées au palais de Caserte en Italie, alors que diverses scènes d'intérieurs furent tournées dans les studios De Laurentiis à Rome. Les habits d'époque furent créés par E. Rancati, et les centaines de chaussures furent fournies par L.C.P. di Pompei.

Des mois avant que le tournage ne débute, les 16 000 soldats s'entraînèrent aux tactiques et mouvements de 1815, au maniement des sabres et des baïonnettes, aux manœuvres de canons. 2 000 soldats furent en particulier sélectionnés pour charger et utiliser les mousquets et fusils. L'armée fut logée dans un campement à proximité du champ de bataille reconstitué. Chaque matin après le petit-déjeuner, les hommes convergeaient vers le rangement des costumes, enfilaient leurs uniformes français, anglais ou prussiens et se mettaient en position quinze minutes plus tard. Les soldats étaient commandés par des officiers qui prenaient directement leurs ordres du réalisateur Sergei Bondarchuk par walkie-talkie. Pour l'aider à mener cette importante réalisation multinationale, le réalisateur avait en permanence quatre interprètes à ses côtés : un pour l'anglais, un pour l'italien, un pour le français et un pour le serbo-croate.

Ce film est un des plus gros échecs du box-office américain avec une recette de 1,4 million de dollars pour un budget de 25 millions de dollars

Des extraits du film sont projetés au centre d'accueil du champ de bataille de Waterloo, à proximité de la butte du Lion.

Erreurs historiques

La présence du Maréchal Soult lors de l'abdication de Napoléon n'est pas possible puisqu'en 1814 il commande une armée française dans le Sud-Est de la France face à Wellington.

Ney aurait réellement déclaré à Louis XVIII qu'il se proposait de ramener Napoléon dans une cage de fer, mais il n'y eut jamais d’affrontement entre les deux hommes sur la route de Grenoble le 6 mars 1815. Ney se ralliera à l'empereur le 15 mars (déclaration de Lons-le-Saunier).

Le moulin où se repose l'Empereur n'existe pas dans la topographie des lieux. Rod Steiger qui l'incarne, apparaît dans une scène le visage mal rasé, ce qui est impensable : l'empereur prenait le soin d'être toujours glabre

Sergueï Bondartchouk, russe, ne peut s'empêcher de prêter cette phrase à Napoléon quand ce dernier apprend l'arrivée des troupes de Blücher : « Que n'ai-je brûlé Berlin !? ». L'incendie de Moscou est certes présent dans la mémoire russe mais rien dans les textes n'indique que Napoléon Bonaparte ait prononcé cette phrase

On peut déplorer tout autant le bruit de bottes persistant qui accompagne les déplacements de l'Armée impériale, alors que l'infanterie napoléonienne était chaussée d’espadrilles, de sabots ou de souliers

S'il est fait mention de la bataille de Ligny, durant laquelle les Prussiens connurent la défaite face à Napoléon le 15 juin, il n'est pas réellement fait référence à la bataille des Quatre-Bras qui oppose Ney à Wellington le lendemain, deux jours avant Waterloo.

Wellington, les généraux et la noblesse anglaise dansent la valse à Bruxelles avant la bataille. Peu probable en 1815. La valse, déjà bien implantée dans les Empires Centraux, n'a été adoptée par l'aristocratie anglaise qu'après 1820.

|

| ||||||||||||||||||||||||||

| Film américain | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Film espagnol | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Film français | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Film hongkongais | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Film italien | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://youtu.be/Qv4CkWkl8A8 | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Cinéma (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Cinéma : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Estimation des pertes par république soviétique

Seconde Guerre mondiale

Estimation des pertes par république soviétique

| République soviétique | Population 1940 | Morts militaires | Morts civils | Total des morts | Morts en % de la population de 1939 |

| Azerbaïdjan | 3270000 | 210000 | 90000 | 300000 | 9,1 |

| Arménie | 1320000 | 150000 | 30000 | 180000 | 13,6 |

| Biélorussie | 9050000 | 620000 | 1670000 | 2290000 | 25,3 |

| Estonie | 1050000 | 30000 | 50000 | 80000 | 7,6 |

| Géorgie | 3610000 | 190000 | 110000 | 300000 | 8,3 |

| Kazakhstan | 6150000 | 310000 | 350000 | 660000 | 10,7 |

| Kirghizstan | 1530000 | 70000 | 50000 | 120000 | 7,8 |

| Lettonie | 1890000 | 30000 | 230000 | 260000 | 13,7 |

| Lituanie | 2930000 | 25000 | 350000 | 375000 | 12,7 |

| Moldavie | 2470000 | 50000 | 120000 | 170000 | 6,9 |

| Russie | 110100000 | 6750000 | 7200000 | 13950000 | 12,7 |

| Tadjikistan | 1530000 | 50000 | 70000 | 120000 | 7,8 |

| Turkménistan | 1300000 | 70000 | 30000 | 100000 | 7,7 |

| Ouzbékistan | 6550000 | 330000 | 220000 | 550000 | 8,4 |

| Ukraine | 41340000 | 1650000 | 5200000 | 6850000 | 16,3 |

| Non identifié | - | 165000 | 130000 | 295000 | |

| Total URSS | 194090000 | 10700000 | 15900000 | 26600000 | 13,7 |

Retour à : Seconde guerre mondiale (Sommaire)

Retour à : Monde (Sommaire)

Retour à : SOMMAIRE

Retour à :

Direct sur la rubrique : Monde : URSS

Pertes humaines de l'URSS

Seconde Guerre mondiale

Pertes humaines de l'URSS

| Pays | Population 1939 | Morts militaires | Morts civils | Total des morts | Morts en % de la population de 1939 |

| Union soviétique (frontières de 1939)[BG] | 168524000 | 8 800 000 à 10 700 000 | 12 700 000 à 14 600 000 | 23400000 | 13,9 |

| Transferts de population12,13,14 | -1237000 | ||||

| Tchécoslovaquie[BB]-Ruthénie subcarpathique (Nombre comptés dans Tchécoslovaquie) | 700000 | 50000 | 50000 | 7,1 | |

| Roumanie Bessarabie & Bucovine (Nombre comptés dans Roumanie) | 3700000 | 300000 | 300000 | 8,1 | |

| Pologne Régions orientales (Nombre comptés dans Pologne) | 11591000 | 2000000 | 2000000 | 17,2 | |

| Morts soviétiques inclus dans les pertes militaires allemandes | 220000 | 220000 | |||

| Lituanie (frontières de 193910,11) | 2442000 | 350000 | 350000 | 14,5 | |

| Lettonie (frontières de 1939) | 1951000 | 230000 | 230000 | 11,6 | |

| Estonie (frontières de 1939) | 1122000 | 50000 | 50000 | 4,5 | |

| Croissance de la population 1939/mi-1941 | 7923000 | ||||

Retour à : Seconde guerre mondiale (Sommaire)

Retour à : Monde (Sommaire)

Retour à : SOMMAIRE

Retour à :

Direct sur la rubrique : Monde : URSS