à méditer actualités amitié amour amitié tendresse animaux artiste peintre artistes divers automne belle journée belles femmes belles images bon mercredi les ptits bouts

ImagesRubriques

>> Toutes les rubriques <<

· POEMES et POETES (587)

· CITATIONS ET PROVERBES (779)

· NOEL ET JOUR DE L'AN (1150)

· HUMOUR (1093)

· LA PENSEE du JOUR (2490)

· ARTISTES DIVERS (457)

· ANIMAUX DOMESTIQUES ET AUTRES (789)

· BRETAGNE (405)

· ENFANTS (1166)

· PEOPLE (547)

- · images ange qui pleure sur fleur de lotus

- · algarve amandiers en fleurs

- · trèfle 5 feuilles dofus

- · targui homme du sahara

- · fleur denoel

bonjour ma chère amie yvonne,

je suis enchantée de venir prendre un p'tit café chez toi, nous parlerons de ch

Par MARITE, le 10.06.2021

dors bien petit bonhomme ... ton ange veille ! à 22:17 par yvonne92110

. .. et j'espère qu'un c

Par Anonyme, le 07.06.2021

21/05/2013... le monde entier vous admire, alors que personne ne vous comprend".... ils savaient parler... à

Par Anonyme, le 06.06.2021

06.06.2021. ..j'ai des goûts de luxe et mes amis sont en or.... c'est parce que ton blog est un trésor...

Par Anonyme, le 06.06.2021

13/05/2012 ... que ta bonne humeur peut égayer la vie des autres ...que tu peux, en tout temps, dire un mot

Par Anonyme, le 06.06.2021

Articles les plus lus

· Poème très émouvant ... sur la maladie d' Alzheimer !

· Un court poème de Monique Müller ... La colère !

· Humour ... Breton !

· DALI ... peintre surréaliste, sculpteur, scénariste !

· Quelques citations ... toutes liées au Champagne !

· Un poème de Maurice Carême ... L' Artiste !

· Un joli fond d'écran "ZEN" ... si vous aimez KDO !

· humour ... le Nez !

· citation : la valeur de l' Amitié

· Histoire de la Petite Souris ... à raconter aux Enfants !

· Sans dessus dessous ... texte de Raymond Devos !

· Vintage ... " Pin Up Girls " !

· David Hamilton ... talentueux et marginal !

· Le Pape François ... les photos qui font la différence !

· Histoire vraie ... particulièrement touchante !

Date de création : 28.09.2009

Dernière mise à jour :

29.05.2021

37578 articles

Blogs et sites préférés

· ageheureux

· allanicmarietherese

· alrene

· amzer

· angegardien2850

· anneriofinance

· arcanciel

· awranna

· blogueuseworld

· bouger-manger-maigrir

· cedricsonia

· chatdomino

· chezmaminou

· chouchougotrain

· choupinette77

· cmjg1954

· coxilanddu26

· creationsreinette

· cuisine2jacques

· dolly92

· douceuretdétente

· fabi2033

· fleurdelune83

· gestetendre

· gjl038

· holaf44

· jardinannette

· jolabistouille

· lamoursansdessusdessous

· ledaincline

· lespassionsdunevie

· liensagogo

· lys41

· mamietitine

· marieandree

· marlise-liberte

· mondesenfouis

· mondouxreve

· nadisoulas

· ninette2

· paixamourpoesie

· papyraymondchalus

· pouce83

· prettypoun

· purplefolie2

· roseedujour

· saisistachance

· sandy07

· saralove38

· saveurcerise

· shylianepassion5

· soutien breton

· thelirzachronicles

· tiger1

· toimichel

· toutpourlamusique

· unpeudetoiunpeudenous

· utopie1963

· wissblog

· 120405

Notez que les commentaires malveillants, insultants ou racistes, ne seront pas validés ...

Notez que les commentaires malveillants, insultants ou racistes, ne seront pas validés ...  Merci de laisser éventuellement une trace de votre passage sur mon "Livre d'Or" !!! Vous pouvez également cliquer sur "j'aime", si vous avez apprécié la visite ...

Merci de laisser éventuellement une trace de votre passage sur mon "Livre d'Or" !!! Vous pouvez également cliquer sur "j'aime", si vous avez apprécié la visite ...

FABLES, CONTES et LEGENDES

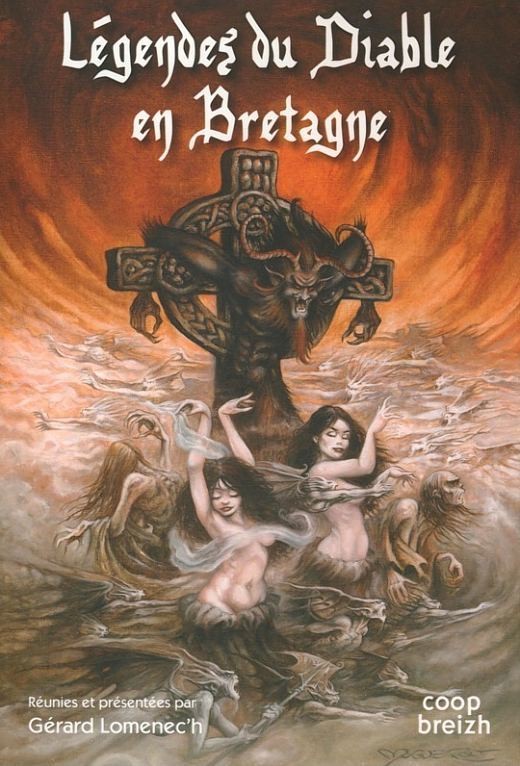

Légendes du diable en Bretagne ...

Légendes du diable en Bretagne ...

Recueil de 60 contes extraits des œuvres des plus grands collecteurs et regroupés par thématiques en 6 chapitres, tous introduits par une synthèse de l’auteur : Les Évangiles du diable, La gavotte du diable, Pacte diabolique, Les suppôts du diable, Bestiaire infernal, Des saisons en enfer. Outre les « classiques », Gérard Lomenec’h partage quelques pépites aujourd’hui introuvables.

Quand on appelle le diable, on en voit les cornes, dit un adage... L’idée d’un esprit du Mal — irréductible adversaire de l’esprit du Bien — est aussi vieille que le monde. Les anciens Celtes croyaient à l’existence d’entités mauvaises et de puissances obscures comme les monstrueux « Fomôire » en Irlande, forces maléfiques menaçant les dieux et les hommes. C’est surtout dans la tradition chrétienne que la personnification d’un esprit du Mal prend toute sa force. Appelé Belzébuth ou Lucifer, le diable est aussi Satan dans les Écritures, autrement dit « celui qui fut précipité du ciel ».

Le diable partage son existence entre son empire abyssal et son empire terrestre. Il est en constante promenade ici-bas et parcourt le pays des hommes dont il connaît la faiblesse, toujours prêt à les induire en tentation. Tandis que le diable des Livres saints est un esprit qui agit sur les âmes, le diable anthropomorphe du légendaire breton paraît en chair et en os sous diverses formes, inspirées sans doute des démons sculptés aux chapiteaux des églises romanes.

Si jadis le pouvoir du diable était incontesté — en Léon, il avait coutume de déclencher une tempête pour emporter sa proie — de nombreuses légendes en brossent un portrait peu flatteur. Ridiculisé lors de la Création par Dieu qu’il veut imiter, il ne parvient qu’à de pâles et nuisibles contrefaçons d’animaux ou de plantes. À force d’orgueil, il a cessé d’être malin face aux hommes qu’il cherche à pervertir. En bernant le diable, on se venge de la haine et de l’effroi qu’il inspire.

Les conteurs donnent vie à d’amusants diablotins aux cornes hideuses et aux pieds fourchus qui font rire à la veillée ; pourtant à la nuit tombante, dans un chemin creux, chacun redoute une fâcheuse rencontre avec Cornibus ...

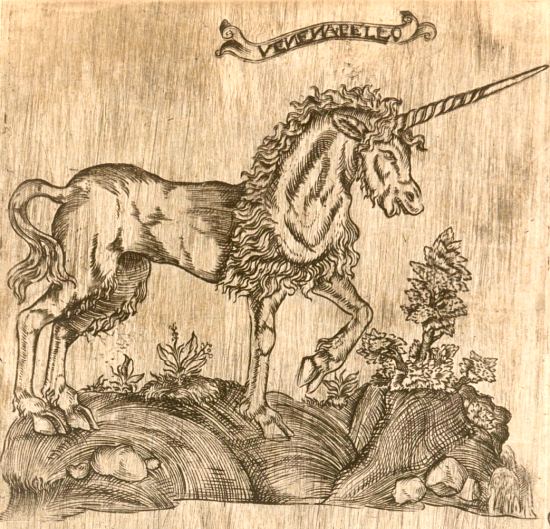

Licorne : de la légende à la réalité ...

Animal de légende à travers le Vieux Monde durant de longs siècles, la licorne, ayant inspiré de nombreux poètes, a laissé dans la littérature, l’histoire naturelle et la médecine de nombreuses traces du merveilleux dont on l’a toujours parée : de nombreux savants ont disserté sur l’origine et la nature de la créature, la façon de la capturer, les vertus thérapeutiques que nos ancêtres parmi les plus renommés prêtaient à sa corne et qui les conduisaient à ne pas l’estimer moins que les pierres précieuses

L’aire géographique où « vivait » la licorne s’étendait sur la Chine et les Indes, couvrait la Perse et le Moyen-Orient jusqu’aux rives de la Méditerranée. C’est un peu le chemin des grandes invasions. Si l’on feuillette les Subtiles fables d’Esope publiées à Lyon, en 1486, par les soins de Mathieu Husz, on y rencontre un bois illustrant la fable des Bestes et des Oyseaux ou Combat des quadrupèdes et des Oyseaux. D’un côté sont figurés deux aigles, une cigogne et une chauve-souris, de l’autre, leur faisant front, lapin, renard, cerf et licorne. Cette fable, Esope, qui vivait vers la fin du VIIe ou VIe siècle avant J.-C., l’aurait adaptée d’un apologue indien. La Fontaine en a fait la fable 5 du livre II, La chauve-souris et les deux belettes, sans licorne.

D’aucuns ont « vu » ou entendu parler de licornes au Cap de Bonne-Espérance (Garcia d’Orta), aux « Royaumes de Basan et de Cambie » (Paul de Venise), en Haute Ethiopie (Marmol), où le Prêtre Jean, désirant entrer en relations avec le Grand Seigneur, lui fit tenir en présent, comme une chose des plus rares, deux belles licornes vivantes qu’il avait reçues des Indes.

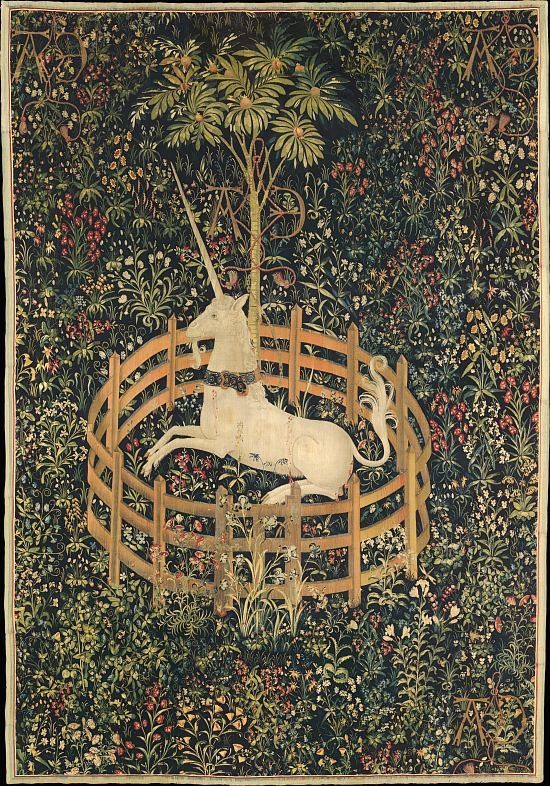

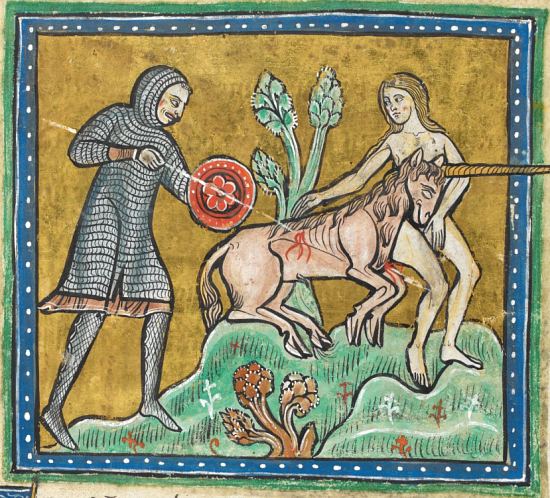

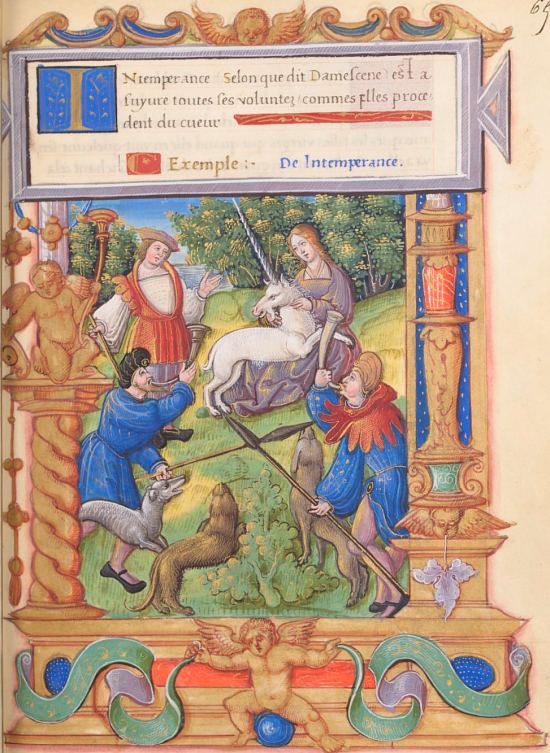

intitulée La Chasse à la licorne (fin du XVe siècle / début du XVIème siècle) :

Dans le temps, la Bible et le Talmud en font mention : le prophète David, dans le psaume 22, prie Dieu de le garantir de la gueule des lions et de la force des licornes. Selon le Talmud, cité par l’historien de la pharmacie Eugène-Humbert Guitard (1884-1976), il fut impossible de faire entrer la licorne dans l’Arche : on l’attacha au bateau par sa corne et elle resta dans l’eau sans se noyer. Selon Sperlingius, c’était un animal antédiluvien ayant disparu avec le Déluge.

Les termes de unicornu, monoceros, monodon, ont servi à désigner la licorne dans les textes anciens. Il semble que ce soit au grec Ctesias, historien et médecin de la suite d’Artaxerxes (IVe siècle avant J.-C.), qu’on doive sinon la première description, au moins la première mention de la licorne. Aristote et Pline en font état. Voici ce qu’en dit Pline dans son Histoire naturelle : « Les Indiens donnent aussi la chasse à une bête féroce très dangereuse qui est le monoceros, c’est-à-dire qui n’a qu’une corne. Son corps ressemble à celui du cheval, sa tête à celle du cerf, ses pieds à ceux de l’éléphant, sa queue à celle du sanglier. Son mugissement est d’un ton grave. Il lui sort du milieu du front une seule corne de deux coudées d’éminence. Ils assurent qu’on ne peut prendre cette bête en vie. » Description vague de ce puzzle animal, qui pourrait aussi bien concerner le rhinocéros d’Asie porteur d’une seule corne. On a dit aussi qu’elle « ressemble à un poulain de deux ans, hormis qu’elle a une barbe de bouc et au milieu du front une corne de trois pieds polie et blanche comme de l’ivoire ».

Il faut attendre le Moyen Âge pour que le symbolisme héraldique en fixe les traits physiques, lui prêtant les apparences d’un pur sang à la robe blanche, embelli des vertus chevaleresques : puissance, courage, pureté, amour courtois. De là à transposer sur un plan pratique le bénéfice possible de telles vertus il n’y avait qu’un pas, et c’est sans doute la raison de l’emploi en thérapeutique de la corne de licorne : antidote et pouvoir purificateur avec extension à une action fébrifuge.

Les Croisades, avec les échanges qu’elles ont amenés dans de nombreux domaines, ont contribué à la divulgation de vérités et légendes souvent tenaces, le merveilleux étant parfois plus vraisemblable que le vrai. Les magnifiques tapisseries de la Dame à la licorne du Musée de Cluny évoquant les cinq sens ou la remarquable suite de la Chasse à la Licorne aujourd’hui à New York en sont la parfaite illustration ; elles font, en quelque sorte, le point de ce qu’on imaginait de la licorne au XVème siècle.

Grâce à Laurent Catelan (1568-1647), nous pouvons faire le point de ce que certains savaient ou croyaient savoir sur la licorne au commencement du XVIIe siècle. Apothicaire du duc de Vendôme, maître apothicaire de Montpellier, il écrit dans la dédicace de son Histoire de la nature, chasse, vertus, propriétez et usage de la lycorne parue à Montpellier en 1624 : « Je vous offre avec le sacrifice de mon cœur la curieuse recherche que j’ay faitte sur le subiet de la Lycorne, autant recommandable par sa générosité que par la secrette et admirable vertu que la nature luy donne, d’abbatre les malins efforts des plus dangereux venins... »

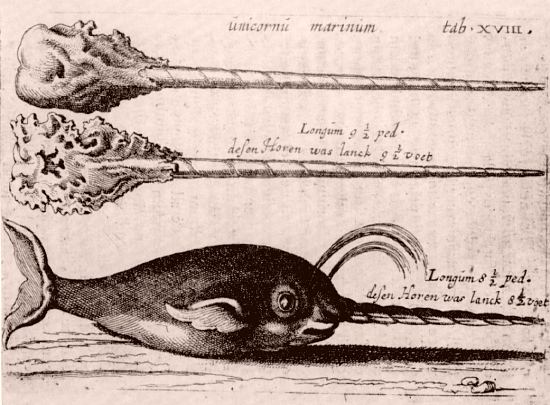

et usage de la lycorne, par Laurent Catelan (1624)

Après avoir rappelé les spécialités qu’il exploite — « Poudre de Chypre, de violette, Eau dange, chaynes de musc, peaux de senteur, cassolettes..., outre ce qui concerne les médicaments suivant ma profession » — Catelan indique qu’il a « par un soing extraordinaire recouvré du plus profond de l’Ethiopie une corne de Lycorne entière, respondant à la description de Pline... pour faire voir que la Lycorne est et se trouve au monde... Joint à cela que ne se trouvant aucun Français qui aye encores osé traiter ce subject à fonds pour rapporter l’Hystoire ; les vertus et la résolution d’un si précieux animal : j’ay voulu publier ce discours... »

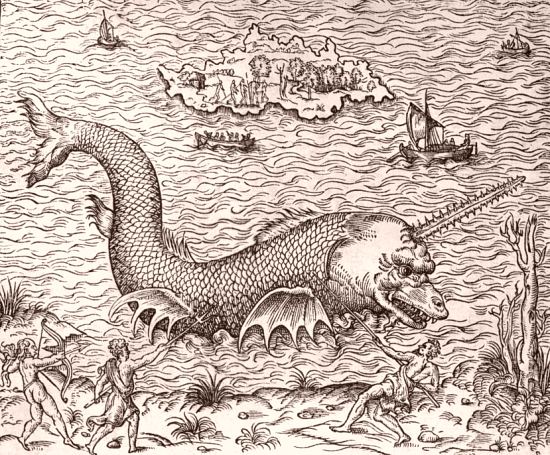

Il pose le problème de ce qu’il faut entendre par licorne et évoque rapidement les insectes, oiseaux, poissons pourvus d’un appendice pouvant être considéré comme une corne. À propos des poissons, il fait état du poisson-scie en mentionnant Ambroise Paré et Olaus Magnus. Ce dernier, qui semble reprendre Strabon, décrit la licorne comme un monstre marin pourvu d’une corne frontale capable de percer la coque des navires et d’entraîner la perdition de nombreux matelots, mais la Providence a voulu que ce monstre soit d’une telle lenteur à se déplacer que les marins peuvent trouver le salut dans la fuite dès qu’ils l’ont aperçu.

Puis Catelan devient précis en citant huit groupes de quadrupèdes porteurs de cornes et qu’on ne saurait confondre avec la licorne : le nasicornis (ou rhinocéros), l’onagre, le bœuf et la vache unicornes, le cheval, le camphurc, animal amphibie voisin du cheval et « ayant les pieds arrières comme ceux d’une oye », certains chevreuils et chèvres, le rangifer, moitié cheval, moitié cerf, utilisé comme animal de trait en Finlande (le renne) et la licorne qui sera seule étudiée à fond.

Il décrit l’aspect, la longueur et la couleur de la corne, insiste sur le mouvement en torsade de celle-ci, expose les dix-huit objections qu’on peut faire à l’existence de la licorne et les réfute une à une en de nombreuses pages.

La licorne, réputée pour sa sauvagerie et sa force, est redoutée par le lion lui-même. Pour éviter sa corne, aiguisée contre les rochers afin de la rendre plus perçante, voici comment procède le lion : il se cache derrière un arbre et la licorne le poursuivant « fiche sa corne bien avant dans l’arbre, demeure là prise et lors le lion la tue, puis on la trouve ainsi morte ». Selon d’autres auteurs que cite Laurent Catelan, « seule l’industrie d’une jeune pucelle qu’on appose séante au pied des montagnes (attire la lycorne). La bête prenant sa coursr d’une furie apparente (...) vient s’incliner près de la fille, se couche à terre posant son chef sur le giron de cette fille et prend un singulier plaisir qu’elle lui frotte tout doucement le crin et la teste avec des huiles, unguens (...) sur quoy cette misérable beste s’endort... » Elle peut alors être capturée, mais au réveil « furore, se videns vinci, se ipsum occidit », furieuse de se voir vaincue, elle se suicide. Une femme ne saurait attirer la licorne, mais on assure qu’un garçon habillé en fille peut jouer le rôle « ainsi que semblent le démontrer certaines tapisseries des Indes Orientales ». Au passage, l’auteur indique qu’on n’a jamais pu apprivoiser la licorne.

Pourquoi et comment la licorne détient-elle, grâce à sa corne, le pouvoir de neutraliser les poisons ? Par un métabolisme fort simple que Catelan nous expose, nous savons tout, ou à peu près de ce pouvoir : « La Lycorne court par les déserts en furie et elle n’a repos ni alégement quelconque, sinon qu’elle trouve de l’eau virulante pour boire. Car la virulante (sic) qui se trouve dans ladite eau fait que le breuvage la rafraîchit beaucoup mieux que si elle estait toute pure : parce que le virus sert à l’eau de véhicule pour porter le rafraîchissement à toutes les parties du corps de ceste beste de mesme que par ordre des Médecins on mêle l’huile ou esprit de vitriol de souphre, voire mesme de salpette, avec les Juleps ou eaux distillées pour mieux rafraîchir. »

Cette opinion vient corroborer celle de Paul de Venise, cité d’ailleurs par Catelan, selon laquelle dans les Indes Orientales, « quand par les grandes chaleurs, pressés de soif, les animaux accourent vers les rares fontaines, souffrant d’une soif fort fascheuse, reconnaissant par l’instinct que telles eaux ont été infectées par les dragons et les couleuvres, elle seule étant capable de désinfecter l’eau et leur en laisser après le salutaire usage, en trempant sa corne tête baissée et en brouillant l’eau avec icelle... ».

Comment établir une frontière entre la légende et la réalité ? Comment ne pas être tenté par un si merveilleux pouvoir et ne pas prêter à la licorne beaucoup, sinon toutes les vertus thérapeutiques ? Au départ c’est l’antidote complet, le seul capable de neutraliser tous les poisons : aussi certains princes et rois, craignant d’être empoisonnés, ne buvaient-ils que dans des gobelets d’ivoire de licorne. Puis on a prêté à la défense de licorne et à la poudre qu’on en faisait une action bénéfique contre l’épilepsie, l’ivresse, la rage, la peste et un certain nombre de maladies incurables là où d’autres thérapeutiques avaient échoué. On lui a également attribué une action vermifuge.

Il ne faut donc pas s’étonner que sa rareté et ses qualités l’aient fait rechercher des grands de la terre pour en enrichir leurs trésors : c’est ainsi qu’on cite dès le XIIe siècle celle conservée à Saint-Denis par les rois de France et considérée comme la plus belle avec ses sept pieds de long, cannelée en forme de vis et pesant 13 livres 4 onces. Le roi d’Angleterre, le roi de Pologne, le pape en possédaient une. Le Trésor de Saint-Marc, à Venise, en détenait deux.

De telles vertus étant admises, il convenait dans l’intérêt des malades et pour éviter tout quiproquo, de procéder à certaines réactions d’identité basées sur la couleur, l’aspect, et l’odeur de l’infusion. Le meilleur test était « qu’une vipère, crapaud, araignée crève et meurt au voisinage de la corne et qu’ensuite la dite corne devient moytte et süe comme si elle avait été mouillée ».

Le mode d’administration pouvait se faire de diverses manières : en substance par la bouche jusqu’à 1 dragme (3,820 g), soit tel, soit à l’aide d’eau cordiale, d’eau de nénuphar, d’une eau acide ou d’eau froide ; surtout ne pas la faire bouillir, ce qui détruirait ses propriétés. Elle est également efficace portée en amulette avec un ruban ou tenue à la bouche.

Maître Laurent Catelan est un excellent avocat et a fait une adroite plaidoirie en faveur de la licorne. Peut-être peut-on lui reprocher de l’avoir élaborée dans l’ombre de son cabinet et sur une seule pièce, venant bien d’Ethiopie, mais qui ne pouvait être une défense de licorne. D’autre part, ses informations bibliographiques semblent pour le moins incomplètes : il cite bien Ambroise Paré et Olaus Magnus (fin XVIème siècle) à propos de l’unicorne marin, qu’il assimile d’ailleurs au poisson-scie et laisse de côté, mais ignore Pierre Belon du Mans.

Celui-ci en effet, dans ses Observations de plusieurs singularitez publiées à Paris en 1555 commence à clarifier le problème. S’il n’a pas toujours raison dans certaines de ses conclusions, il a le mérite d’avoir beaucoup voyagé et de savoir observer ; dans le cas présent, il ramène la question de la licorne à un aspect plus vraisemblable, sinon à une réalité et en réduit sensiblement les mérites, surtout au point de vue thérapeutique. Voici ce qu’il écrit à la page 15 de son ouvrage à propos d’un mouton de Crête nommé Strepsycheros, avec un discours qui enseigne que c’est que Licorne :

« Aristote a bien dit qu’il y a un animal nommé Orix au genre de pied fourchu, qu’on nomme Unicorne : mais il n’a onc parlé de la vertu de sa corne... En propos de la Licorne, laquelle voyons estre maintenant en si haute estimation et pris, que c’est bien à s’en esmerveiller, veu mesmement qu’elle ne fust anciennement en aucune réputation pour médecine : car si elle y eust esté, il est à croire que les autheurs ne s’en fussent voulu taire (...) Pourquoy voulants en parler clairement, ne dissimulants rien de ce qu’il nous en semble, trouvons que la Licorne que les Anciens ont cogneue devrait estre noire : toutefois celle que nous avons est blanche.

« Quel autheur ancien, grec ou latin, avons-nous qui face foy qu’une petite pièce de chose incogneue et que nous savons estre souvent de dent de Rohart [Narval, tel qu’indiqué par Pomet] doive valoir trois cents ducats ? Lon nous a monstré des morceaux, pour sçavoir si la cognoissions, qu’on avait acheptez pour Licorne au prix, à la valeur de trois cents ducats, qui toutefois estoyent rouelles de dents de Rohart. Un seul Aelian nous est autheur que la Licorne a vertu en médecine, mais il entend qu’elle est noire.

« (...) Pline parlant de la Licorne a tourné les mesmes paroles d’Aristote : Unicorne, dit-il, Asinum tantum Indicus, Solida ungula. Puis après, dit Unicorne bisulcum Orix : tellement qu’il appert par ces mots qu’il y a deux manières de bestes qui portent une seule corne desquelles l’une est Asinus Indicus qui n’a pas le pied fourchu et l’autre, Orix, qui l’a fourchu (...) L’âne sauvage, ou onagre, n’a pas de corne mais comme on voit des licornes en plusieurs endroits on ne les peut nier. ».

Quant au mouton de Crète, prétexte à cette ébauche de mise au point et dont Pierre Belon donne la première description, accompagnée d’un dessin, c’est un animal ayant deux cornes droites, cannelées et torsadées dont la taille n’excède pas celle d’un mouton.

Rohart est un vieux mot qui servait à désigner une variété d’ivoire provenant des dents de l’hippopotame ou de la défense du morse. L’ivoire de la licorne, ou soi-disant telle, longtemps considéré comme provenant d’un animal terrestre, commence à trouver ici une origine marine que viendra confirmer Tulpius.

Nicolas Tulpius (1593-1674), médecin hollandais du début du XVIIe siècle, est connu pour ses Observationes Medicae, dont la première édition parut à Amsterdam en 1652. Parmi ces observations figurent une des premières descriptions du béri-béri, la description de la valvule iléo-cœcale et, au livre IV, n° 58, un chapitre consacré à l’Unicornu marinum.

« On pourra discuter autant qu’on voudra de l’existence de la licorne à laquelle les Livres Sacrés prêtent un courage indomptable et une corne précieuse, il est facile de dire sans risque de contradiction que presque toutes les cornes gardées par les Grands de la terre n’appartiennent pas à quelque animal terrestre, mais à un gros animal marin. On trouve çà et là sur les côtes de la Mer du Nord, en Islande, ou Groenland et sur les rives de quelques îles voisines des cornes soit séparées du corps, soit encore fixées à des fragments de crâne. Des cornes de cette sorte nous ont été présentées à Amsterdam qui venaient de trésors pillés ou avaient été trouvées par des marins.

« Parmi celles-ci, autant que je me souvienne, il en est une encore étroitement fixée à la tête, qui l’emportait de loin sur les autres par sa couleur agréable et sa forme. Le monstre avait été exposé intact et reproduit en dessin peu de temps après par un chirurgien de la marine, la tête portant encore la corne. L’ayant vue, j’ai préféré vous en donner la représentation avec la précision que le chirurgien avait apportée à sa reproduction. Le cadavre de ce poisson avait été trouvé le 9 juin 1648 dans la Mer du Nord près de l’île Maja. Il était exceptionnellement gros, long de 22 pieds, large de 12. Sa tête ressemblait à celle d’un cyprin ou d’une carpe. Un os était dissimulé sous la corne qui sortait des os de la mâchoire supérieure, s’écartant subtilement au même endroit, par où le poisson-scie laisse sortir sa défense dentelée non exactement au milieu, mais légèrement à droite.

« Aucune trace de seconde corne. La peau était très foncée et recouvrait une énorme masse de lard, dont les marchands tirèrent par le feu une huile abondante, mais peu profitable à cause de son odeur fétide. La colonne vertébrale, avec ses fortes vertèbres se terminait dans la queue bifide, la nageoire puissante adhérant aux deux côtés. La corne était droite, dure et blanche, avec des cannelures profondes, de base plus large, et se terminant par une pointe aiguë également torsadée. On aurait juré regarder un ivoire brillant, blanc comme neige et poli avec l’art le plus exquis. La longueur totale était de 9 pieds, dont 7 1/2 hors du crâne et 1 1/2 faisant corps avec le crâne, d’un aspect moins lisse et moins brillant.

« Un dessin de ce poisson (que les Islandais appellent Narval ou cadavre de baleine) transmis au Danemark par un évêque, ambassadeur de France en Islande, et par la suite publié en images à Paris, correspond parfaitement à notre tableau à ceci près, à cause de la décomposition sans doute, que ne figurent pas sur la tête les deux trous par lesquels ce monstre rejette de l’eau, ainsi que les autres baleines. Mais que dirai-je de Pline l’Ancien (Lib. XI, cap. 38) affirmant que seuls les quadrupèdes avaient de vraies cornes ? N’a-t-il pas vu peut-être l’extrême élégance et la beauté de cette licorne, les puissantes dents du souffleur des mers, ou éléphant de mer, dont le prix ne le cède en rien aux défenses des éléphants. »

Si Tulpius tranche ainsi clairement de l’origine marine de la défense jusqu’ici prêtée à la licorne pour la restituer au narval, il apparaît moins absolu quand il aborde les propriétés thérapeutiques de celle-ci.

« La corne de narval n’est pas inférieure aux cornes d’animaux terrestres pour chasser variole, infections et fièvres malignes. Son pouvoir alexipharmaque, ou antidote, joint à la plus belle des apparences, a pu inciter Rois et Princes à en acquérir et à ne pas les estimer moins que les gemmes et pierres précieuses dont l’admirable et excellent pouvoir semble digne aux hommes et à Dieu d’être tenu en honneur.

« Mais Gaspard Bartholin, homme de jugement éprouvé, dénie à cette licorne nordique une vertu particulière contre les poisons, vertu que nous avons constatée, en pleine évidence et pas seulement une fois.

« Un essai sur des chiens ayant reçu de l’arsenic ou du mercure sublimé et traités par de la poudre de corne de narval ou d’autres animaux montrait que ces poudres tempèrent l’action des poisons secs et brûlants, ainsi que le fait une huile. Mais quelqu’un publie : Est-ce que la corne noire d’une vraie licorne, comme l’ont transmis Pline, Aelian, Solin et d’autres auteurs anciens, neutralise si réellement les poisons comme la réputation en est établie ? Veut-on que je sacrifie à la vérité ? Aucun de ces auteurs ne couvre cela de son autorité... Mais j’ai honte publiquement de consacrer des paroles à un remède que des hommes de notre siècle prescrivent plus par raisonnement que par expérience des faits, ainsi que le pratiquent Jérôme Mercurialeus, Ambroise Paré et d’autres coryphées de notre art. »

Puis, pour conclure, Tulpius fait allusion au danger que le narval fait courir aux bateaux naviguant en Mer du Nord, comme l’avait déjà évoqué Olaus Magnus, et au présage néfaste que constitue sa vue pour les marins.

Malgré cette mise au point zoologique, la controverse restait ouverte concernant l’action antidote de la poudre de corne de narval ou licorne de mer. La légende tenace persistait et en 1694 Pomet disait prudemment :

« La Licorne est un animal que les Naturalistes nous dépeignent sous la figure d’un cheval, ayant au milieu du front une corne en spirale de deux à trois pieds de long : mais comme l’on n’a pu jusques aujourd’huy sçavoir la vérité de la chose, je dirai que celle que nous vendons sous le nom de corne de licorne est la corne d’un poisson que les Islandais appellent Narval... Réputée agir contre poisons, morsures de bêtes venimeuses et blessures... propriétez que je ne veux ny autoriser, ni contredire, pour ne pas l’avoir expérimentée, ni trouvé l’occasion d’en avoir des preuves suffisantes. »

Le naturaliste Pierre-Joseph Amoreux publiait en 1818 un ouvrage intitulé Revue de l’histoire de la Licorne. Pour lui la licorne est plus que le « rara avis in terris, c’est l’inconspicuum animal », dont la découverte reste à faire, mais dont on ne peut dire qu’elle n’existe pas. Il rapporte que le professeur Voigt, d’Iéna, aurait vu en 1796 dans la région du Cap de Bonne-Espérance des reproductions de licornes gravées sur des roches par les Hottentots. Selon lui encore, le Père Kircher (1601-1680) serait le premier auteur à avoir su situer le problème de la licorne sous son véritable point de vue.

Galopant à travers le temps et l’espace, embellie par l’imagination des hommes, la licorne a été stylisée et matérialisée dans de magnifiques œuvres d’art. A distance, par une sorte d’envoûtement, elle fait encore parler d’elle. Un romancier doublé d’un poète, Bertrand d’Astorg, évoque pour nous dans Le Mythe de la Dame à la Licorne (1963) la rencontre qu’il fit en forêt de Fontainebleau :

« C’était une licorne blanche, de la même taille que mon cheval, mais d’une foulée plus longue et plus légère. Sa crinière soyeuse volait sur son front ; le mouvement faisait courir sur son pelage des frissons brillants et flotter sa queue épaisse. Tout son corps exhalait une lumière cendrée ; des étincelles jaillissaient parfois de ses sabots. Elle galopait comme pour porter haut la corne terrible où des nervures nacrées s’enroulaient en torsades régulières. »

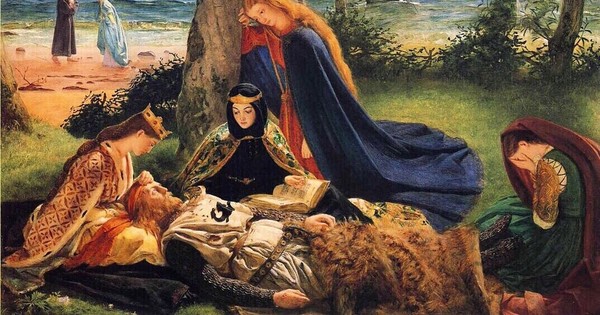

La Légende De La Fée Morgane ...

La Légende de la Fée Morgane ...

Qu'elle choisisse d'apparaître sous les traits d'une déesse, d'une sorcière, d'une harpie, d'une guérisseuse ou d'une fée, sa forte personnalité et ses talents surnaturels en font une figure "incontournable" de l'univers magique.

Morgane fait ses débuts dans le cycle arthurien au XIIIème siècle, lorsque Geoffroy de Monmouth évoque une certaine " Morgan le Fay" (la fée), femme belle et instruite, dotée de pouvoirs de guérison, sachant en outre voler et changer d'apparence.

Elle vit avec ses huit soeurs sur l'île d'Avalon. Lorsque Arthur est blessé au cours de son ultime bataille, Morgane le transporte dans son île, le couche sur un lit d'or et lui rend la santé.

Dans des récits ultérieurs, on raconte que c'est Merlin qui lui aurait enseigné tout ce qu'elle sait.

A la fin du Moyen Age, lorsque la sorcellerie devint hautement suspecte en Europe, une femme puissante aux nombreux pouvoirs de magicienne ne pouvait qu'attirer sur elle le soupçon, même si elle n'opérait que dans la fiction.

Il en résultat de nouvelles variantes de la légende arthurienne, qui présentaient de la fée Morgane un portrait beaucoup moins flatteur.

Dans "la mort d'Arthur" de Sir Thomas Malory, Morgane est devenue un personnage profondément malfaisant, qui utilise ses pouvoirs pour détruire son frère, la reine et sa cour.

Sachant Arthur vulnérable sans son épée magique Excalibur, elle la lui vole et la remet à l'ennemi juré du roi, dans l'espoir qu'il s'en servira pour le tuer.

Une autre fois, Morgane donne à son frère, qui ne se doute de rien, une cape enchantée en gage de paix. Au moment de s'en couvrir, il évite de justesse d'être réduit en cendres. Prise en chasse par les hommes d'Arthur, Morgane leur échappe en se transformant en pierre.

Au-delà de l'imagerie arthurienne, Morgane apparaît dans le folklore irlandais comme une fée malveillante aimant faire peur aux humains et, dans le folklore écossais, comme la maîtresse d'un château habité par une bande de créatures maléfiques.

Dans le poème épique italien Orlando furioso, Morgane est une enchanteresse vivant au fond d'un lac et distribuant des trésors à ceux qu'elle apprécie.

Elle est également apparentée aux Morganes : des sirènes dont on dit qu'elles vivent au large des côtés françaises.

Conformes à la double image de Morgane, il n'est pas étonnant que, au fil de certains récits ... Ces sirènes entraînent les marins vers une mort effroyable, alors que dans d'autres, elles les conduisent à un sublime paradis sous-marin.

La légende de Sainte-Barbe ...

La légende de Sainte-Barbe ...

Sainte-Barbe est née vers 235 à Nicodémie, en Asie Mineure. Elle est la fille unique de Dioscore, un noble riche et païen. Ce père la garde enfermée, afin qu’aucun homme ne la courtise, dans une maison de bains en forme de tour avec deux fenêtres. Tandis que Dioscore est en voyage, Sainte-Barbe, convertie au christianisme, ordonne entre autres que l’on place une troisième fenêtre pour représenter la Sainte-Trinité et trace une croix dans le marbre de la baignoire. À son retour, sa chrétienté exacerbée provoque la rage de son père qui la mène au tribunal de Marcien afin qu’elle soit châtiée. Après d’horribles flagellations, elle est conduite en prison où le Christ lui apparaît et la guérit de ses blessures. Le lendemain, pour lui faire renier sa foi, elle est humiliée et mutilée, en vain.

Son père n’y tient plus et décide de la tuer. Alors qu’il vient de lui trancher la tête, Dioscore est frappé soudainement par la foudre et son corps est entièrement consumé. Par ce geste vengeur, Sainte-Barbe s’est révélée puissance de feu. Elle est honorée le 4 décembre, et chaque année aux alentours de cette date, les sapeurs-pompiers fêtent leur patronne.

Alors que les romains honoraient Stata qui était censée protéger les villes du feu, alors que les sapeurs-pompiers des pays germaniques reconnaissaient Saint-Florian comme patron, que ceux du Portugal on choisit Saint-Marcel ou Saint-Laurent, ceux de France ont choisi Sainte-Barbe.

Les légendes relatant sa vie sont apparues tellement douteuses au fil du temps que le pape Paul VI, en 1969, lors de la réforme du calendrier romain, à purement et simplement supprimé cette « sainte » que l’on fêtait le 4 décembre.

Beaucoup de corps de métiers en rapport avec la poudre ou avec le feu, s’appuyant sur les multiples et divers récits légendaires de sa mort, ont depuis longtemps adoptée celle-ci comme patronne. Ce fut le cas en particulier des artilleurs et des arquebusiers, au motif que sa mort se serait accompagnée de la chute et de la foudre, au motif aussi que la tour dans laquelle elle aurait été enfermée, et qu’elle porte ostensiblement, a été assimilée à une poudrière (la réserve de poudre des bateaux s’appelait la Sainte-barbe).

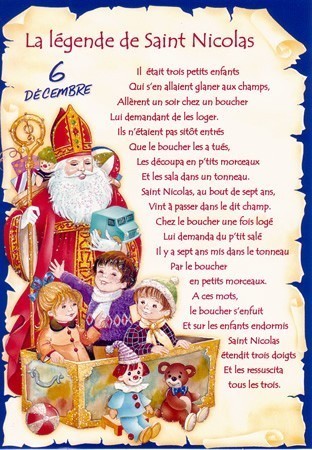

La légende de Saint Nicolas ...

Saint Nicolas, évêque de Myre et Saint Patron des enfants :

C'est de la religion chrétienne que nous vient la légende de Saint Nicolas. Évêque de Myre ayant vécu aux 3ème et 4ème siècles, Saint Nicolas serait mort un 6 décembre, date choisie par la suite pour sa commémoration. En tant qu'évêque, Saint Nicolas est représenté vêtu d'une chasuble mauve ou rouge et portant une mitre ainsi qu'une crosse épiscopale. Il dégage une image de bienfaisance et de sagesse, renforcée par son grand âge symbolisé par sa longue barbe blanche. Ses nombreuses qualités lui valent d'inspirer un grand respect, lié à une image moins bonhomme que celle de son héritier, le débonnaire Père Noël. On dit que dans la nuit du 5 au 6 décembre, il fait le tour des villes sur son âne, auquel on offre parfois une carotte et distribue des friandises aux enfants : le fameux pain d'épice de la forme du Saint Évêque bien sûr, remplacé ensuite par du chocolat, mais aussi des speculoos en Belgique ou des noix et des oranges en Autriche. En Lorraine, Saint Nicolas est resté très populaire : il est d'ailleurs le Saint-Patron de la région et pendant longtemps sa fête était plus importante pour les lorrains que celle de Noël !

Saint Nicolas, bienfaiteur et faiseur de miracles :

L'image de bienfaiteur de Saint Nicolas est fortement liée à sa légende, qui rapporte plusieurs anecdotes témoignant de sa grande générosité. Ainsi, par exemple, à un homme endetté qui allait se voir obligé de vendre ses trois filles en esclavage, il fit don de la somme nécessaire pour rembourser ses dettes et payer les dots de ses filles. Mais la plus célèbre histoire de Saint Nicolas est celle qui lui attribue un miracle. Trois enfants qui s'étaient perdus demandèrent l'hospitalité à un boucher. Celui-ci les accueillit, mais les tua dans leur sommeil avant de les découper en morceaux et les placer en salaison ! Sept ans plus tard, Saint Nicolas vint également demander l'hospitalité au boucher et insista pour manger le petit-salé préparé à l'époque par ce dernier. Terrorisé, le boucher s'enfuit, tandis que Saint Nicolas ressuscitait les trois enfants. Une légende d'ailleurs reprise en chanson : "Petits enfants qui dormez là / Je suis le grand Saint Nicolas / Et le Saint étendit trois doigts / Les petits se levèrent tout trois". Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette légende serait née d'une mauvaise interprétation d'une scène représentée sur un vitrail. On y voyait trois chevaliers réclamer l'aide de Saint Nicolas au sommet d'une tour. Selon les conventions en usage à l'époque, Saint Nicolas, personnage principal de la scène, était représenté beaucoup plus grand que les chevaliers, qui furent ainsi plus tard pris pour des enfants dans un baquet. Quoiqu'il en soit, les aspects les moins ragoûtants de la légende de Saint Nicolas furent progressivement mis de côté, et l'on évoque aujourd'hui guère plus que son image bienfaisante.

Cependant, un élément sombre de la légende a subsisté jusqu'à nos jours. Il s'agit bien sûr de l'effrayant Père Fouettard, personnage sinistre dont le visage noirci est caché sous le capuchon de son lourd manteau. Pour parachever cet aspect menaçant, il porte des bottes noires, et menace de son martinet les enfants dissipés. Selon certaines traditions, le Père Fouettard ne serait autre que le boucher de la légende, que Saint Nicolas a contraint à l'accompagner lors de ses tournées pour le punir de ses mauvaises actions. Les historiens imputent d'ailleurs l'invention du Père Fouettard aux Messins, qui, assiégés par les Bourguignons en pleine période de la Saint-Nicolas, commencèrent à se moquer du chef adverse, Charles Quint, en se le représentant sous les traits du boucher de la légende. A noter enfin que la tradition du Père Fouettard varie selon les régions. En Belgique, il a la peau couleur charbon et ses vêtements sont de couleurs vives. Aux Pays-Bas, les nombreux Zwarte Piet, sont les assistants - un peu bêtes ! - de Sinterklaas. En Autriche, les Krampus menacent même les enfants de les emmener en Enfer dans leur hotte s'ils ne connaissent pas leurs prières ! Partout où il est célébré, Saint Nicolas est donc toujours accompagné de cette présence malfaisante, dont l'existence augmente encore son aura bienveillante.

Légende Celte ... à propos des pommes !

Dans la culture Celte, les pommes sont associées à l’amour et au mariage. La légende veut que si on jette un pépin de pomme dans le feu en prononçant le nom de l’être aimé, le pépin explose dans le cas d’un amour véritable …

origines de la légende du monstre du Loch Ness ...

Aux origines de la légende du monstre du Loch Ness ...

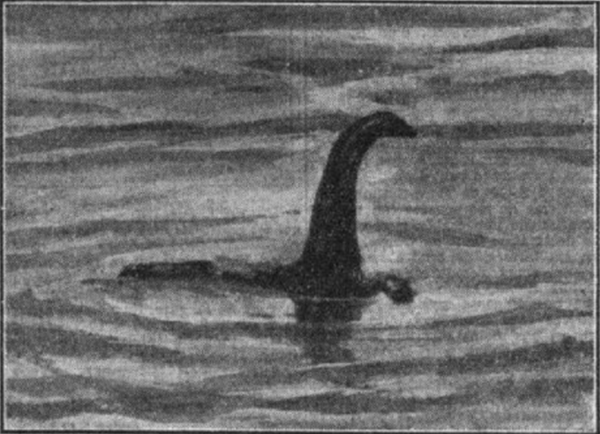

(Photo du Monstre du Loch Ness prétendument prise par Sir Robert Kenneth Wilson, Le Petit Parisien, 1934 – source : BnF-RetroNews)

L’une des plus vieilles rumeurs au monde raconte qu’une créature légendaire se cacherait dans les profondeurs d’un lac écossais. C’est le monstre du Loch Ness. L’historien Thomas Snégaroff raconte à Brut l’origine de cette rumeur.

La légende du monstre du Loch Ness est née il y a 1500 ans. Selon la rumeur, l’une des plus vieilles au monde, il existerait un, voire même plusieurs, monstres dans un lac écossais : le lac du Loch Ness. En 1933, un médecin, Robert Kenneth Wilson, prend cette célèbre photo où l’on aperçoit une forme étrange et sombre sortant des eaux du Loch Ness. Sa photo fait la une du Daily Mail. On est alors dans les années 30, une « époque où on aime un peu les scandales, les mystères, les secrets. Ce n’est pas encore les extraterrestres, quoique ça commence un petit peu, explique l’historien Thomas Snégaroff.

En 1994, le médecin, Robert Kenneth Wilson, qui avait pris la photo du supposé monstre du Loch Ness 60 ans plus tôt, avoue finalement, sur son lit de mort, que toute cette histoire était une simple supercherie : il avait accroché une fausse tête de monstre sur un sous-marin et avait pris la photo pour s’en amuser. Robert Kenneth Wilson assure qu’il ne pensait pas que cela prendre de telles proportions.

Le monstre du Loch Ness, une rumeur qui dure depuis 1500 ans !

Mais si la légende du monstre du Loch Ness se propage aussi bien, dans les années 30, c’est parce qu’elle remonte en fait encore plus loin.

« On a des premières traces de cette rumeur il y a 1500 ans, quand un missionnaire raconte l’histoire » précise l’historien Thomas Snégaroff.

Un ami du missionnaire Saint Colomba aurait été happé par un monstre dans le lac du Loch Ness, en Écosse. Saint Colomba demande à un ami d’aller vérifier qu’il y a bien un monstre. Le monstre du Loch Ness ressort. À ce moment-là, Saint Colomba s’approche et impose au monstre d’aller dans les profondeurs du lac et de ne jamais en ressortir.

« Après, il y a une autre version, plus de tradition celte, qui considère que ce monstre est caché dans les profondeurs du Loch Ness pour être le gardien des trésors celtes » ajoute Thomas Snégaroff. Les sources de la légende du Loch Ness sont donc multiples. Mais quoi qu’il en soit, « aujourd’hui, beaucoup de gens croient encore, qu’il y a un monstre ou des monstres, selon certaines versions, dans ce lac écossais » assure Thomas Snégaroff.

Selon les scientifiques, ces apparitions, pourraient s’expliquer par la remontée naturelle de troncs d’arbres, gorgés de gaz, dans le lac du Loch Ness. Finalement, la « respiration du monstre » qu’aurait entendu certains serait donc simplement du gaz rejeté par ces arbres. En plus, une fois que le gaz est ressorti du tronc, l’arbre redescend dans les profondeurs.

« Ça n’empêche que des gens continuent d’y croire, continuent de s’y rendre parce que c’est aussi une belle raison de faire du tourisme dans cette très belle région d’Écosse » conclut l’historien Thomas Snégaroff.

(Source : Brut)

La légende du fantôme des Tuileries ...

La légende du fantôme des Tuileries ...

L’histoire du palais des Tuileries est liée à une légende, celle du petit homme rouge des Tuileries.

Nous sommes en 1564, Catherine de Médicis, Reine de France, se lance dans un projet pharaonique: transformer les fabriques de tuiles du bord de la Seine en demeure royale.

Après la construction de son palais, celle-ci vint y vivre ; mais aussitôt, elle prit ce séjour en horreur et le quitta pour toujours. Elle déclara qu’un fantôme, aux apparitions prophétiques, rodait dans le palais et qu’il lui avait prédit qu’elle mourrait près de Saint-Germain. le spectre diabolique des tuileries portait comme uniforme … un costume rouge couleur sang !

Cette légende du fantôme des Tuileries vient en réalité de Jean dit l’Ecorcheur, un boucher désosseur, qui vécut au temps de Catherine de Médicis et qui travaillait dans l’abattoir à proximité du palais. Celui-ci aurait été égorgé par un certain Neuville, sur demande de Catherine de Médicis au motif qu’il connaissait plusieurs secrets de la couronne. Au moment de mourir, il aurait promis à Neuville qu’il reviendrait d’entre les morts. Il ne tarda pas à tenir sa promesse … alors que Neuville s’en retournait pour rendre compte de l’accomplissement de sa mission à la Reine, il sentit derrière lui comme une présence. Il se retourna et découvrit, avec horreur, Jean qui se tenait là, debout, baignant dans son sang.

Le fantôme aurait prévenu l’astrologue de Catherine de Médicis du danger imminent qui la guettait : « La construction des Tuileries la mènera à sa perte, elle va mourir ». Le petit homme rouge hanta les nuits de la Reine jusqu’à sa mort, le 5 janvier 1589 à Blois.

A partir de cet instant et au fil des siècles, le fantôme des Tuileries devint la terreur du palais des Tuileries en annonçant toujours un drame à celui à qui il apparaissait.

Ainsi, en juillet 1792, il apparaît à la Reine Marie-Antoinette, peu de temps avant la chute de la Monarchie. La légende dit que Marie-Antoinette aurait même demandé au Comte de Saint-Germain, magicien de l’époque, de la protéger du fantôme des Tuileries. Les formules magiques n’y feront rien, le fantôme l’accompagnera jusqu’à sa condamnation à mort en 1793.

Plus tard, en 1815, c’est à Napoléon 1er qu’il apparaît, quelques semaines avant la bataille de Waterloo. Enfin, il apparut en 1824 à Louis XVIII et à son frère le comte d’Artois, quelques jours avant la mort du premier. Les prophéties du petit homme rouge étaient implacables.

Le dernier chapitre de cette légende se passe le 23 mai 1871… en pleine insurrection des communards à Paris. Le Palais des Tuileries fut alors incendié pendant trois jours consécutifs. Le feu détruisit la totalité du bâtiment. La silhouette du petit homme rouge fut observée par plusieurs témoins avant de disparaître à jamais dans les flammes.

La Légende du Romarin ...

La Légende du Romarin ...

Plusieurs légendes existent pour expliquer l'origine du romarin, mais la plus sympathique est sans doute la suivante :

Quand l'étoile de Bethléem est apparue dans le ciel à la naissance de Jésus, il paraît que les végétaux ont pu prendre la parole.

Chacun voulait montrer que c'était lui qui pouvait mieux servir le nouveau petit roi et sa famille.

« Je peux très bien les servir, dixit le dattier. Avec mes longues frondes, j'offre une ombre bienfaisante lors des journées torrides.

De plus, mes fruits délicieux frais ou séchés les nourriront durant toute l'année. C'est certainement moi qui serai le plus utile ! »

« Vous vous trompez, répondit la canne à sucre. C'est de loin moi qui serai le plus utile à Jésus et à ses parents.

Avec ma sève si sucrée, on peut faire des bonbons qui feront sourire le petit, des boissons douces pour étancher sa soif et des tartinades sucrées pour beurrer son pain.

Il est évident que c'est moi qui serai le plus utile ! »

« Vous avez tort tous les deux ! s'écria le blé. D'où vient le pain quotidien, l'aliment de base de tous les hommes, sinon de mes grains. Regardez comme Joseph oeuvre fort pour me semer, me récolter et pour réduire mes grains en farine, et comme Marie en fait non seulement le pain, mais de délicieux biscuits et crêpes, de quoi faire plaisir à tous.

Assurément, c'est moi qui serai le plus utile ! »

« Mais aucun de vous ne peut protéger la famille sainte contre les viles soldats du roi Hérode, qui menace de tuer tous les bébés de Bethléem, ajouta pour sa part le rosier.

Moi, par contre, avec mes épines si acérées, je peux entourer la famille sainte et les protéger de toute attaque. Nul n'osera traverser une haie de rosiers !

De plus, mes jolies et si parfumées fleurs feront sourire de joie le petit Jésus. C'est évidemment moi qui serai la plante la plus utile ! »

Et ainsi chaque plante s'exprima, vantant ses mérites. Il n'y a qu'un, simple arbuste, qui resta coi. Que pouvait-il offrir à Jésus et à sa famille ?

Il n'avait rien de remarquable, que de simples fleurs blanches sans beaucoup d'éclat. Ainsi, l'arbuste écouta les fanfaronnades des autres, sans mot dire, le coeur triste.

Mais quelques jours plus tard, Marie sortit de l'étable laver le linge de la petite famille. Après l'avoir bien essoré, elle chercha un endroit pour l'étendre pour le faire sécher.

Elle essaya d'étaler sa cape mouillée sur les feuilles froides du dattier, mais elles étaient tellement placées haut qu'elle n'y parvint pas.

Ensuite, elle tenta la canne à sucre, mais sous le poids du cap, ses tiges plièrent, plièrent, plièrent jusqu'à toucher au sol.

Quant au blé, elle ne tenta même pas l'expérience : ses tiges ne résistent même pas aux pluies fortes, encore moins au poids d'un vêtement détrempé.

La pauvre plante se serait trouvée complètement écrasée ! Enfin, le rosier avait des épines si menaçantes qu'elle n'osa même pas l'approcher de peur de faire déchirer les vêtements.

Puis elle remarqua l'arbuste. De taille modeste, il était parfaitement à sa portée. Intéressant !

Et ses tiges étaient rigides et résistantes. De plus, comme il était plus large que haut, il y avait suffisamment de place pour pouvoir supporter tous les vêtements à sécher. Peut-être que ?

Ainsi, Marie étendit le linge sur l'arbuste qui se gonfla alors de fierté. Maintenant il savait qu'il était au moins aussi utile à la famille sainte que toute autre plante.

Mais un miracle eut lieu quand Marie ramassa le linge désormais sec quelques heures plus tard : le bleu violet de sa cape avait déteint sur les fleurs blanc terne de l'arbuste, les laissant d'un beau bleu tendre.

Aussi, l'odeur sainte du lange du bébé Jésus s'était imprégnée dans le feuillage étroit de l'arbuste. Et depuis ce jour, l'arbuste porte des fleurs bleues et son feuillage dégage à un arôme agréable qui plaît à tous.

Marie, voyant la beauté de l'arbuste et s'imbibant de son superbe arôme, s'exclama ...

« Vous, vous êtes vraiment ma plante préférée ! »

Mais quel est cet arbuste aux fleurs bleues et au feuillage si délicieusement parfumé ?

Mais le Romarin, bien sûr ...

Même son nom raconte la légende, car romarin dérive du latin Rosmarinus, qui veut dire, bien sûr, « rose de Marie » !

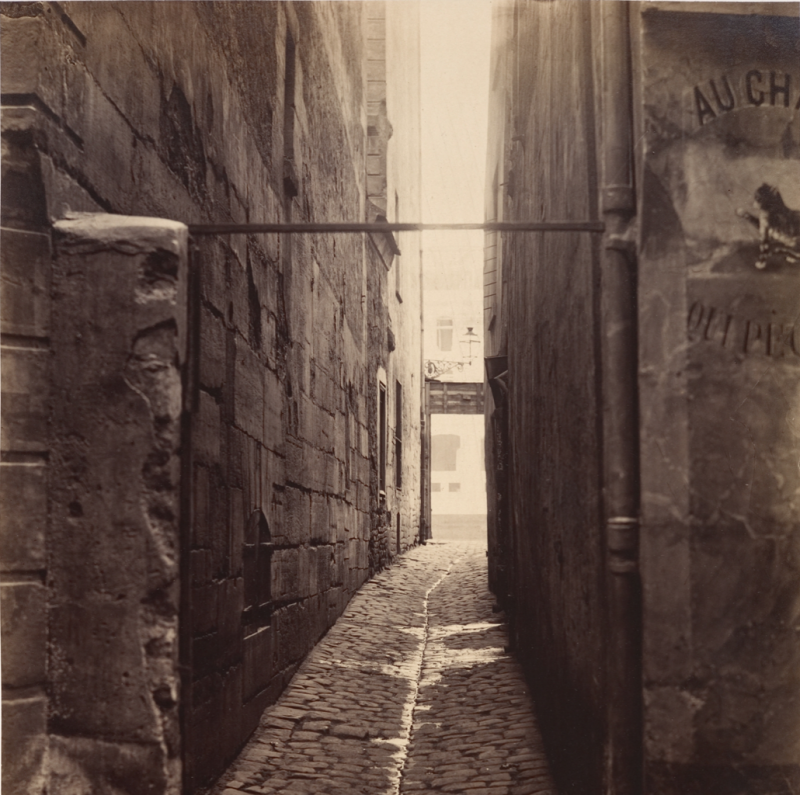

L’étonnante légende de la rue du Chat-Qui-Pêche ...

L’étonnante légende de la rue du Chat-Qui-Pêche ...

C’est l’une des rues les plus insolites de la capitale, la rue du Chat-Qui-Pêche affiche en effet des dimensions plus qu’inhabituelles ! 26 mètres de long pour seulement 1,80 mètres de large, ce qui en fait la rue la plus étroite de Paris. Mais la singularité de ce petit passage réside surtout dans la légende qui l’accompagne.

Originellement nommée rue des Renards, puis rue des Étuves, rue des Bouticles et enfin rue Neuve des Lavandières, le nom actuel de la voie est tiré d’une d’une enseigne éponyme, aujourd’hui disparue. Mais alors pourquoi « Chat-Qui-Pêche » ? Les versions diffèrent entre un alchimiste dénommé Dom Perlet ou un chanoine, mais quoiqu’il en soit, cette personne était à l’époque toujours accompagnée d’un habile chat noir, habitué à pêcher avec agilité les poissons de la Seine, attirés grâce aux vibrations des pattes du félin sur le quai.

Sauf qu’après avoir assisté à cette scène insolite, trois étudiants ont soupçonné une affaire de sorcellerie. En effet, les compères, pensant que le chanoine et le chat noir ne faisaient qu’un, furent persuadés d’avoir débusqué le diable en personne ! Ils ne prirent alors pas de demi-mesures puisqu’ils jetèrent tout simplement le pauvre animal dans la Seine. Le propriétaire du chat disparut alors quelques temps, au grand bonheur des étudiants, pour finalement réapparaître quelques mois plus tard.

Si cette erreur a sûrement provoqué leurs regrets, la légende ne raconte pas leur réaction quand le chat réapparut subitement, lui aussi !