à méditer actualités amitié amour amitié tendresse animaux artiste peintre artistes divers automne belle journée belles femmes belles images bon mercredi les ptits bouts

ImagesRubriques

>> Toutes les rubriques <<

· POEMES et POETES (587)

· CITATIONS ET PROVERBES (779)

· NOEL ET JOUR DE L'AN (1150)

· HUMOUR (1093)

· LA PENSEE du JOUR (2490)

· ARTISTES DIVERS (457)

· ANIMAUX DOMESTIQUES ET AUTRES (789)

· BRETAGNE (405)

· ENFANTS (1166)

· PEOPLE (547)

- · oradour sur glane

- · bleuets de france 11 novembre

- · le wagon de l'armistice foch wikipedia

- · la gare de vincennes ( place de la bastille ) 1916 .

- · le 11 novembre cp

- · beaup fond d ecran monument du mont saint michel

- · ceremonie des statue commemoration du musee oradour

- · un dimanche de flic

- · occupation allemande beziers

bonjour ma chère amie yvonne,

je suis enchantée de venir prendre un p'tit café chez toi, nous parlerons de ch

Par MARITE, le 10.06.2021

dors bien petit bonhomme ... ton ange veille ! à 22:17 par yvonne92110

. .. et j'espère qu'un c

Par Anonyme, le 07.06.2021

21/05/2013... le monde entier vous admire, alors que personne ne vous comprend".... ils savaient parler... à

Par Anonyme, le 06.06.2021

06.06.2021. ..j'ai des goûts de luxe et mes amis sont en or.... c'est parce que ton blog est un trésor...

Par Anonyme, le 06.06.2021

13/05/2012 ... que ta bonne humeur peut égayer la vie des autres ...que tu peux, en tout temps, dire un mot

Par Anonyme, le 06.06.2021

Articles les plus lus

· Poème très émouvant ... sur la maladie d' Alzheimer !

· Un court poème de Monique Müller ... La colère !

· Humour ... Breton !

· DALI ... peintre surréaliste, sculpteur, scénariste !

· Quelques citations ... toutes liées au Champagne !

· Un poème de Maurice Carême ... L' Artiste !

· Un joli fond d'écran "ZEN" ... si vous aimez KDO !

· humour ... le Nez !

· citation : la valeur de l' Amitié

· Histoire de la Petite Souris ... à raconter aux Enfants !

· Sans dessus dessous ... texte de Raymond Devos !

· Vintage ... " Pin Up Girls " !

· David Hamilton ... talentueux et marginal !

· Le Pape François ... les photos qui font la différence !

· Histoire vraie ... particulièrement touchante !

Date de création : 28.09.2009

Dernière mise à jour :

29.05.2021

37578 articles

Notez que les commentaires malveillants, insultants ou racistes, ne seront pas validés ...

Notez que les commentaires malveillants, insultants ou racistes, ne seront pas validés ...  Merci de laisser éventuellement une trace de votre passage sur mon "Livre d'Or" !!! Vous pouvez également cliquer sur "j'aime", si vous avez apprécié la visite ...

Merci de laisser éventuellement une trace de votre passage sur mon "Livre d'Or" !!! Vous pouvez également cliquer sur "j'aime", si vous avez apprécié la visite ...

HISTOIRE et REGIONS de FRANCE

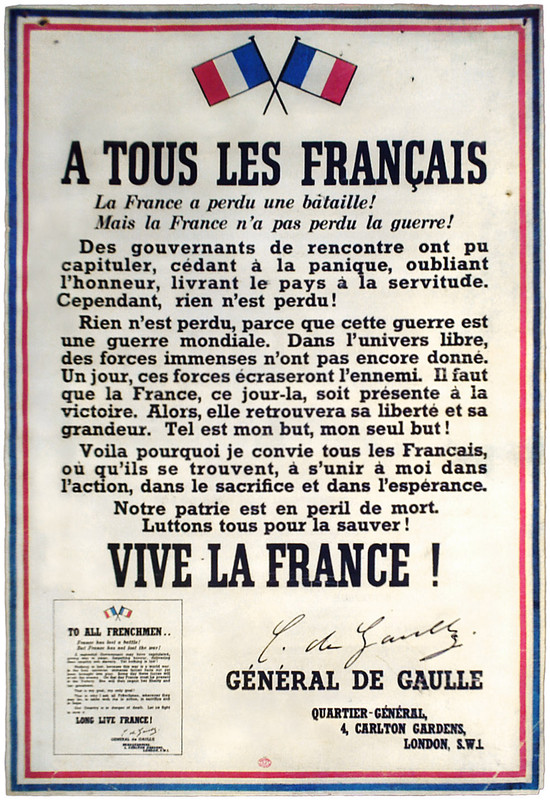

L' APPEL du 18 JUIN 1940 ...

L'appel du 18 juin est le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres, sur les ondes de la BBC, le 18 juin 1940. C'est un appel aux armes dans lequel il appelle à ne pas cesser le combat contre l'Allemagne nazie et dans lequel il prédit la mondialisation de la guerre. Ce discours – très peu entendu sur le moment, mais publié dans la presse française le lendemain et diffusé par des radios étrangères – est considéré comme le texte fondateur de la Résistance française, dont il demeure le symbole.

Dans la soirée du 17, l'écho du discours du maréchal Pétain, nouveau chef du gouvernement français, parvient à Londres. Ce dernier annonce son intention de demander à l'ennemi la signature d'un armistice. Churchill et de Gaulle conviennent dès lors que le second s'exprimera dès le lendemain sur les ondes, mais le Premier Ministre devra écarter les réticences de certains membres du cabinet, notamment Lord Halifax et les anciens Munichois, qui veulent encore ménager le gouvernement Pétain et attendre de voir s'il va effectivement signer l'Armistice.

Dans l'après-midi du 18, Élisabeth de Miribel tape à la machine le texte du discours, dont le Général de Gaulle a rédigé un premier brouillon dès le 17 juin à Bordeaux au petit matin. De Gaulle lit son discours sur les antennes de la BBC à Broadcasting House à 18 heures, heure locale, le mardi 18 juin 1940, discours annoncé dans le programme de la BBC à 20h15 et diffusé à 22h. C'est un appel à la poursuite du combat aux côtés des alliés britanniques. Pour le général de Gaulle, la bataille de France, qui vient certes d'être gagnée par les Allemands, ne signifie pas la fin de la guerre. Car « cette guerre est une guerre mondiale » et la France pourra s'appuyer sur la force industrielle de ses alliés et notamment celle des États-Unis. S'adressant aux soldats français, ce message d'espoir se termine par un appel à la « résistance », dont la flamme « ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas », faisant entrer le terme dans le vocabulaire politique du XXème siècle.

Pour autant, contrairement à une idée courante, l'appel du 18 juin n'est pas une invitation générale à constituer des réseaux de résistance sur le territoire français. En militaire, de Gaulle s'adresse avant tout, et de manière explicite, aux militaires (officiers et soldats) et aux spécialistes des industries de l'armement (ingénieurs et ouvriers) en les appelant à appuyer l'effort de guerre du Royaume-Uni. En effet, l'Union Soviétique, (Pacte Molotov-Ribentropp) et les États-Unis (en position de neutralité) n'étaient pas alors engagés à soutenir la France.

Mais surtout, ainsi qu'en atteste la seule retranscription établie -en allemand- par les services d'écoutes helvétiques, l'appel, tel qu'il a donc été diffusé ce 18 juin, ne se présente pas comme une rupture avec le gouvernement français - quand bien même il intervient en réaction à la désignation le 16 juin précédent par Albert Lebrun, Président de la République, de Philippe Pétain en tant que Président du Conseil, dont les services spéciaux anglais savaient que cette désignation engageait irrévocablement la décision d'armistice, et avec lequel le Général de Gaulle, son ex collaborateur, était en conflit ouvert et personnel, l'un taxant l'autre de déloyauté dans la diffusion en 1939 de rapports ministériels sur l'état des forces d'artillerie : « Le gouvernement français a demandé à l’ennemi à quelles conditions honorables un cessez-le-feu était possible. Il a déclaré que, si ces conditions étaient contraires à l’honneur, la dignité et l’indépendance de la France, la lutte devait continuer.».

Par ailleurs, l'appel n'a été entendu que par peu de Français. En effet, les troupes étaient prises dans la tourmente de la débâcle, quand elles ne poursuivaient pas le combat, tout comme la population civile. Les plus avertis n'en entendent parler que les jours suivants, dans la presse britannique en particulier, ou par ouï-dire. L'information est également reprise dans certains journaux français (Le Petit Marseillais, Le Progrès de Lyon) et étrangers. Ce n'est donc qu'ultérieurement, après avoir lancé d'autres appels encourageant les Français de la métropole, de l'empire et du monde entier à résister, que ce discours sera notoirement connu. Par sa médiatisation, la condamnation à mort du général de Gaulle par le tribunal militaire permanent de la 13e Région, séant à Clermont-Ferrand, le 2 août suivant, a largement contribué à le faire connaître en France ; l'information paraît ainsi en une de Paris-Soir et du Figaro.

L'appel du 18 juin marque néanmoins le début de la France libre qui, formée uniquement de volontaires (au début très peu nombreux), poursuit le combat sur terre, sur mer et dans les airs auprès des Britanniques et représente, face au régime de Vichy, la France qui se bat. L'évasion la plus impressionnante fut celle de l'Île de Sein au nombre de 133 pêcheurs. Le général de Gaulle vint rendre hommage à l'épopée patriotique des Sénans en 1940. (source : Wikipédia)

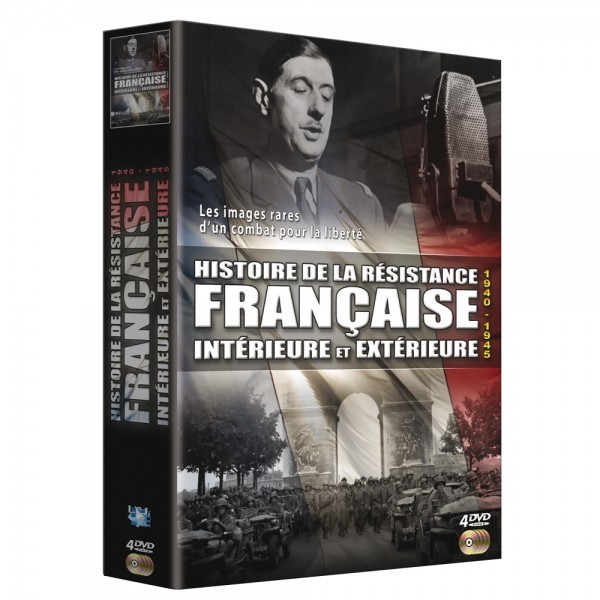

Devoir de mémoire ... le chant des partisans !

Le Chant des partisans ou Chant de la libération est l'hymne de la Résistance française durant l'occupation par l'Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale. La musique fut composée en 1941 par Anna Marly, d'origine russe réfugiée à Londres. Les paroles ont été écrites en 1943 par Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon qui venaient tous deux de rejoindre les Forces françaises libres.

Paroles :

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?

Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ?

Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme.

Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes.

Montez de la mine, descendez des collines, camarades !

Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades.

Ohé, les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite !

Ohé, saboteur, attention à ton fardeau : dynamite ...

C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.

La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère.

Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves.

Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève ...

Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.

Ami, si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta place.

Demain du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes.

Sifflez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute ...

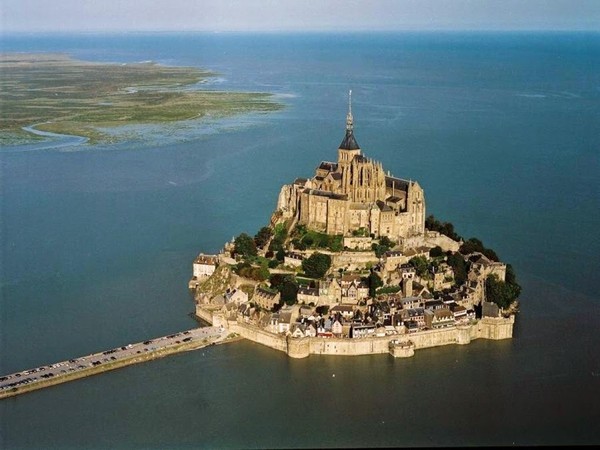

Le Mont Saint Michel ... d'hier et d'aujourd'hui !

Le Mont Saint Michel ...

8 MAI 1945 ... Victoire des Alliés sur l'Allemagne !

La France, signataire aux côtés des Alliés de ces deux actes, est représentée à Reims par le général Sevez, à Berlin par le général de Lattre de Tassigny.

La reddition sans conditions de l'Allemagne nazie met fin en Europe à un conflit de six ans qui a fait plusieurs dizaines de millions de morts.

C'est à la demande du président François Mitterrand que cette commémoration et ce jour férié seront rétablis, par la loi du 23 septembre 1981.

Les dix villes les plus vertes de France ... sont !

N°1 : ANGERS, avec un score de 95,5%. La capitale de l'Anjou se place notamment en championne de l’investissement, consacrant 5% de son budget municipal à la création de nouveaux espaces paysagers et à l’amélioration des espaces verts existants.

N°2 : NANTES, avec un score de 83%. Cette ville qui a été sacrée «Capitale verte Européenne 2013» se distingue par ses 133 arbres remarquables. La région Pays de la Loire fait très fort cette année année en s’arrogeant les deux premières villes du classement.

N°3 : LIMOGES, avec un score de 77%. La capitale du Limousin dépense 100 € par habitant pour les espaces verts chaque année, dont 25% pour la création ou l’aménagement de nouveaux espaces. C’est le ratio le plus élevé de France. Photo : Jardin botanique de l'Evêché (c) Ville de Limoges.

N°4 : LYON, avec un score de 76,5%, talonne de près Limoges au troisième rang. La troisième ville de France consacre chaque année 2,6% du budget municipal global à la création et l'aménagement de nouveaux espaces paysagers. Photo : les berges du Rhône.

N°5 : METZ, avec un score de 74,5%. Spécialisée dans le développement de composteurs aux pieds des immeubles collectifs, Metz décroche la 3ème place de la catégorie "Déchets verts", qui présente les 10 villes championnes du traitement des déchets verts.

N°6 : BREST, avec un score de 73,5%. Cette ville décroche la 3ème place dans la catégorie « patrimoine vert », qui recense les 10 villes disposant du plus important « patrimoine vert » accessible au public, grâce notamment à la Rade du port et sa ceinture verte et bleue qui couvrent plus de 4.000 hectares.

N°7 : AMIENS, avec un score de 73%. Photo : Les Hortillonnages, Ile aux fagots.

N°8 : REIMS, avec un score de 72%. En partie grâce à son Jardin d'horticulture, la plus grande ville de la région Champagne-Ardennes décroche la 3ème place de la catégorie "Promotion du végétal", qui recense les 10 villes les plus dynamiques en matière de promotion des parcs et jardins.

N°9 : NANCY, avec un score de 69,5%. La métropole lorraine s'est notamment distinguée en instaurant le tri des déchets verts généralisé.

N°10 : STRASBOURG, avec un score de 68,5%. la capitale alsacienne consacre chaque année 2,5% de son budget global à la création et à l'aménagement de nouveaux espaces paysagers. Grâce à cette proportion élevée, la ville décroche la 3ème place de la catégorie "investissement en faveur du végétal", qui recense les 10 villes les plus investies dans le développement et l'entretien de leur patrimoine végétal.

Le label des "plus beaux détours de France" ...

Histoire du label des « plus beaux détours de France »

L’association les «plus beaux détours de France » est née à la fin de l’année 1998, grâce à Jean-Jacques Descamps, maire de Loches. Ce label met en valeur les villes qui possèdent un potentiel touristique fort mais qui est mal exploité à cause de leur éloignement des grandes routes touristiques.

Aujourd’hui, l’association compte 101 adhérents.

Les 13 critères :

Pour figurer dans la listes des plus beaux détours de France, les villes doivent répondre à 13 critères.

- Nombre d’habitants : entre 2.000 et 20.000

- Se situer à l’écart des grands axes routiers justifiant

- Figurer dans au moins deux guides touristiques

- Posséder un patrimoine monumental et des bâtiments classés ou inscrits aux monuments historiques

- Développer une politique de mise en valeur et de promotion de ses patrimoines

- Posséder des lieux festifs aménagés

- Organiser des manifestations originales de qualité

- Détenir des équipements culturels et sportifs

- Avoir une capacité d’accueil hôtelière permanente

- Abriter un Office de Tourisme ouvert toute l’année et proposant des visites guidées

- Mettre en place une signalisation directionnelle et informative

- Bénéficier d’un environnement touristique intéressant justifiant un séjour d’au moins trois jours

- Disposer d’un site Internet régulièrement actualisé

Le label des « plus beaux détours de France » en images :

Dinan(Côtes-d’Armor)

Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)

Saint-Valery-sur-Somme (Somme)

Saint-Cyr-sur-Mer (Var)

Sarlat (Dordogne)

Il y a 221 ans mourait Louis XVI ...

(photo ci-dessus : Lors du bicentenaire de la mort de Louis XVI, en 1993) (PATRICK HERZOG/ AFP)

Chaque année, pour commémorer la mort de Louis XVI, des Français se réunissent. Près de soixante messes étaient célébrées dans toute la France ce 21 janvier 2014.

Un crime inexpiable :

Si la République française a longtemps fait de l’exécution du Roi un acte fondateur, ici tous les assistants pensent que ce fut un crime. Un crime impardonnable, un crime inexpiable que des Français, chaque année plus nombreux, viennent commémorer.

Dans le fracas de la circulation et le froid hivernal (il faisait bien plus froid encore en 1793), on lit le testament du Roi, rédigé dans sa prison du Temple, en décembre 1792. Un texte d’une si grande élévation d’âme, rejetant toute idée de vengeance et ne parlant que de pardon, que les contempteurs de la Révolution ont ici la partie belle pour faire de leur roi un martyr. Puis on enchaîne par un chant tonique aux paroles éloquentes :

"Si tu veux la délivrance,

Pense clair et marche droit.

Français, nous voulons une France,

Mais à la France, il faut un roi".

Parmi les assistants de nombreux jeunes, de ceux sans doute qui conspuaient la pièce "Sul concetto di volto nel figlio di Dio" de Roberto Castellucci, au Théâtre de la Ville, il y a deux ans ; de dignes dames qu’on vit sans doute manifester contre le mariage pour tous ; un prêtre à la Bernanos du genre de l’abbé Chevance ; et un dignitaire ecclésiastique tout de noir et d’or vêtu, faisant penser à quelque évêque espagnol au temps de la dictature franquiste.

Soixante messes :

Cette année, près de soixante messes sont célébrées dans toute la France à la mémoire de Louis XVI et de tous les membres de la famille royale qui ont péri lors de la Révolution, de la princesse de Lamballe au duc d’Enghien: à Lyon, Rennes, Nancy, Marseille, Bordeaux, Nantes, Grenoble, Montpellier, Béziers, Lille, Toulon, Mulhouse, Angoulême, Limoges, Nîmes ou Valence. Et même à Bruxelles et à Varsovie.

Et à Paris, toutes les branches de la Maison de Bourbon président à une cérémonie différente, puisque nombre d’entre elles se disputent les droits à un trône qui n’existe plus. Messe à la Chapelle expiatoire en présence du prince Sixte de Bourbon Parme ; messe en la basilique de Saint-Denis en présence du prince Louis de Bourbon, un arrière-petit-fils d’Alphonse XIII (et de Franco) qui se fait nommer duc d’Anjou ; messe enfin en l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, qui fut la paroisse des souverains français, avec le chef de la Maison de France, un Bourbon-Orléans.

Une église noire de monde :

A midi, ce 21 janvier 2014, l’église Saint-Germain-l’Auxerrois est noire de monde, quasiment comble. Jamais, dit-on, on n’y avait vu autant d’assistants, sauf sans doute en 1993, pour le bicentenaire de la mort de Louis XVI. Comme si, par les temps qui courent, la France royaliste éprouvait de plus en plus le besoin de se manifester. Il y a là deux fauteuils recouverts de velours cramoisi et ornés de crépine d’or qui sont disposés à gauche de la nef, au pied de l’autel : ils sont destinés à Mgr le comte de Paris et à Madame la princesse de Joinville, sa seconde épouse.

C’est Henri de France, comte de Paris, duc de France, qui a rédigé et lu les intentions de prières. Il demande qu’on prie pour Louis XVI, pour Marie-Antoinette, pour Louis XVII, en oubliant gaillardement la pauvre Madame Elisabeth, mais aussi pour son aïeul, le duc d’Orléans, le prince régicide dont le vote à la Convention a participé à la mise à mort de son royal cousin.

Et quand il évoque le petit Louis XVII, mort seul et abandonné dans un cachot du Temple, le prince réprime mal un sanglot.

Aux victimes de tous les système totalitaires :

L’abbé mitré, dans son homélie, parle du Massacre des Innocents, ces enfants que fit tuer le roi Hérode après avoir entendu parler de la naissance de Jésus. Il en parle comme des premières victimes d’un système totalitaire auxquelles il adjoint toutes les victimes de la Révolution comme celles des régimes fascistes et communistes du XXe siècle.

La messe est dite selon l’ancien rite, le rite tridentin, et en latin, accompagnée de beaux chants. Aussi simple soit-elle, la cérémonie est noble et émouvante. Et quand elle s’achève, quand les princes quittent la nef, il y a foule sur le parvis de Saint-Germain-l’Auxerrois pour les saluer, les photographier, les filmer. On vend "Royaliste" et "l’Action française" qui jadis fut condamnée par le comte de Paris, père de l’actuel chef de la Maison de France. Et sur la place que domine le Louvre, quelques partisans convaincus et animés d’un fol espoir osent crier : "Vive le Roi".

(Source : Le Nouvel Observateur)

L'histoire du Mont-Saint-Michel ... une légende ?!!

Au début du VIIIème siècle, en 708, Aubert, évêque d'Avranches, suite à une apparition de l'archange Saint-Michel reçoit l'ordre de construire un édifice dans lequel seraient loués les mérites de l'archange. Le pauvre évêque croyant follir n'ose rien faire et décide d'attendre.

Pendant deux siècles des chanoines accueilleront lespèlerins mais au fil du tempsils délaisseront leur mission. Las de cette chose le duc de Normandie, Richard 1er, décide de remplacer les chanoines par des moines bénédictins venus de l'abbaye de Saint-Wandrille. Cela se passe en 966, c'est cette année qui est retenue comme celle de la fondation de l'abbaye. Les bénédictins sont de grands bâtisseurs. Ils font construire une église et quelques bâtiments. Les pèlerins affluent de plus en plus nombreux et la renommée du Mont Saint-Michel ne tarde à être connue de par tout le royaume. Par temps de brouillard, de nombreux pèlerins se perdent sur les grèves et périssent noyés. De plus, les lises, sortes de sables mouvants, ensevelissent les imprudents qui s'aventurent dans la baie sans l'aide d'un guide. Au pied del'abbaye, une petite ville se construit.Les maisons pour la plupart en bois servent à accueillir les pèlerins. Dès le début du millénaire le métier d'hôtelier existe donc déjà au Mont Saint-Michel. Au sommet du rocher, les moines quant à eux ne perdent pas leur temps, grâce à de nombreux dons, ils bâtissent une vaste église et plusieurs bâtiments annexes: un réfectoire (lieu où les moines prennent leurs repas), un dortoir (lieu où ils dorment), une salle de travail, un promenoir (lieu de détente), une aumônerie (lieu où les pauvres sont reçus et reçoivent l'aumône qui consiste souvent en un léger repas). Quand le duc de Normandie Guillaume le Conquérant décide d'envahir l'Angleterre, il demande son aide à l'abbé du Mont. Celui-ci fait armer quatre bateaux. Après la victoire d'Hastings, Guillaume en signe de reconnaissance fera don de plusieurs territoires Anglais à l'abbaye. En un siècle l'abbaye s'est considérablement enrichie et agrandie. Mais en ce début de XIIème siècles, les malheurs vont se succéder. En 1103 le côté nord de la nef de l'église s'effondre. Dix ans plus tard un incendie se déclare dans une maison de la ville. Le feu se propage de maison en maison et finit par atteindre l'abbaye. Moins de vingt ans après cette catastrophe un nouvel incendie enflamme de nouveau l'abbaye. Cette fois s'en est trop pour les moines qui se relâchent et ne font plus sérieusement leur office.

Pourtant un homme parvient à lui seul à redonner à l'abbaye son éclat antérieur: Robert de Thorigny, élu abbé en 1154. Diplomate il parvient à réconcilier le roi de France avec le duc de Normandie. Erudit, il acquiert un nombre important de livres ( les livres à cette époque ont beaucoup de valeur) et en écrit quelques-uns. Bâtisseur, il fait construire plusieurs bâtiments dont une plus vaste aumônerie pour accueillir plus de pèlerins. A sa mort l'abbé Robert de Thorigny laisse une abbaye plus puissante, plus riche et totalement revitalisée au niveau spirituel. Dès le début du XIIIème siècle, le duc de Normandie et le roi de France entrent en guerre. Les Bretons alliés pour l'occasion au roi de France montent une armée et marchent vers le Mont qu'ils enflamment. En 1204 la Normandie est rattachée au royaume de France.

Après cette victoire, malgré les menaces qui pèsent toujours sur la région, les pèlerins affluent au Mont pour rendre hommage a l'ultime défenseur du royaume: l'archange Saint-Michel. En 1433, un incendie ravage une partie de la ville, les Anglais voulant profiter de cette occasion regroupent leur armée et préparent l'attaque. En 1434, les Anglais se ruent sur le Mont Saint-Michel, une bataille sanglante s'en suit. Les Anglais parviennent à faire une brèche dans le rempart et pénètrent dans la ville en criant déjà victoire. Heureusement, le capitaine du Mont réorganise ses troupes et contre-attaque si puissamment que les Anglais prennent la fuite en abandonnant deux bombardes. La victoire des troupes Montoises redonne confiance aux armées Françaises et, sur tout le territoire, les Anglais reculent. La bataille de Formigny, en 1450 apportera finalement la paix à la Normandie.

Le wagon de l' Armistice 1918 ... en foret de compiègne !

Armistice de 1918 !

La voiture fut incluse dans le train qui, le 7 novembre 1918, fut acheminé dans une futaie de la forêt de Compiègne. C'est ce lieu isolé mais peu éloigné du front et du Quartier Général allié qui fut choisi par la Direction des transports militaires aux Armées (DTMA) et approuvé par Foch, pour les négociations de l'armistice entre les Alliés et les Allemands.

Ce site, qui deviendra plus tard la clairière de Rethondes, était équipé de deux épis ferroviaires , distants d'une centaine de mètres et reliés à la ligne de Compiègne. Ils servaient alors pour le tir de très longue portée sur les lignes allemandes . Un second train fut aménagé pour abriter la délégation allemande.

Les négociations furent menées dans la voiture-salon et le 11 novembre entre 5 h 12 et 5 h 20 du matin, après une ultime séance débutée à 2 h, l'armistice y fut signé le 11 novembre 1918 avec une application sur le front fixée à 11 h du matin.

Autour de la table étaient assis en se faisant face :

pour les Alliés : le maréchal Foch entouré de l'amiral de la flotte britannique Wemyss, du contre-amiral britannique Hope et du général français Weygand ;

pour les Allemands : le ministre d'État Matthias Erzberger, le général major von Winterfeldtl de l'armée impériale, le comte Alfred von Oberndorff des Affaires étrangères et le capitaine de vaisseau Vanselow de la Marine impériale.

Aux extrémités de la table se trouvaient l'officier interprète français Laperche et le capitaine allemand von Helldorff.

Assistaient également mais en retrait, le capitaine britannique Mariott et le capitaine allemand Geyer.

Dans le petit bureau-salon adjacent, au centre de la voiture et servant aux transmissions, se tenaient deux officiers français le commandant Riedinger et le capitaine de Mierry. Dans les anciennes cuisines du wagon avaient été aménagés le bureau des secrétaires Henri Deledicq et Émile Grandchamp ainsi que celui des cartographes.

MARECHAL FOCH

GENERAL WEYGAND

Voici pourquoi ... le Coq est le symbole de la France !

Bien qu'il ne soit plus reconnu comme emblème officiel par la République française, le coq gaulois doré reste un symbole national fort de la France ... Dans l’Antiquité, les Romains se moquaient des Gaulois, parce que, en latin, le mot gallus signifie à la fois gaulois et coq. Ils les considéraient comme des oiseaux braillards et vantards, mais qui ne faisaient pas le poids face à l'aigle romain.

Au début du Bas Moyen Âge (XIIe), les ennemis de la France réutilisèrent le calembour par dérision, faisant remarquer que les Français (tout particulièrement leur roi Philippe Auguste) étaient tout aussi orgueilleux que l'animal de basse-cour.

A partir de l'époque de la Renaissance, le coq commence à être rattaché à l'idée de Nation française qui émerge peu à peu. Sous le règne des Valois et des Bourbons, l'effigie des Rois est souvent accompagnée de cet animal censé représenter la France dans les gravures et sur les monnaies.

Le coq gagna une popularité particulière à l'occasion de la Révolution française et de la monarchie de Juillet, où il fut introduit en remplacement de la fleur de lys dynastique. Ainsi, à la période révolutionnaire, on le voit figurer sur un écu, orné du bonnet phrygien, sur le sceau du Premier consul et l'allégorie de la fraternité porte souvent un bâton surmonté d'un coq.

Le coq gagna une popularité particulière à l'occasion de la Révolution française et de la monarchie de Juillet, où il fut introduit en remplacement de la fleur de lys dynastique. Ainsi, à la période révolutionnaire, on le voit figurer sur un écu, orné du bonnet phrygien, sur le sceau du Premier consul et l'allégorie de la fraternité porte souvent un bâton surmonté d'un coq.Napoléon Bonaparte substitue l'Empire à la République et dès lors l'aigle remplace le coq car pour l'Empereur : "Le coq n'a point de force, il ne peut être l'image d'un empire tel que la France".

Après une période d'éclipse, les "Trois Glorieuses" de 1830 réhabilitent l'image du coq français et le Duc d'Orléans, c’est-à-dire Louis-Philippe, signera une ordonnance indiquant que le coq devrait figurer sur les drapeaux et les boutons d'uniformes de la garde nationale.

Lors de la Première Guerre mondiale, l'affirmation du sentiment patriotique va faire du coq la figure de la résistance et du courage français face à l'aigle prussien. Cette représentation manichéenne sera de plus en plus utilisée à partir de ce moment, notamment par les caricaturistes.

Lors de la Première Guerre mondiale, l'affirmation du sentiment patriotique va faire du coq la figure de la résistance et du courage français face à l'aigle prussien. Cette représentation manichéenne sera de plus en plus utilisée à partir de ce moment, notamment par les caricaturistes. Aujourd’hui, la symbolique du coq amuse les étrangers, qui voient dans l'animal la parfaite représentation du chauvinisme à la française : quand le coq chante sur un tas de fumiers, le français se glorifie encore alors qu'il est dans la misère.

Aujourd’hui, la symbolique du coq amuse les étrangers, qui voient dans l'animal la parfaite représentation du chauvinisme à la française : quand le coq chante sur un tas de fumiers, le français se glorifie encore alors qu'il est dans la misère.Le coq figure toujours au sommet de très nombreux clochers (en raison du coq des Evangiles) et surmonte aussi bon nombre de monuments aux morts érigés après la Première Guerre mondiale.