à méditer actualités amitié amour amitié tendresse animaux artiste peintre artistes divers automne belle journée belles femmes belles images bon mercredi les ptits bouts

ImagesRubriques

>> Toutes les rubriques <<

· POEMES et POETES (587)

· CITATIONS ET PROVERBES (779)

· NOEL ET JOUR DE L'AN (1150)

· HUMOUR (1093)

· LA PENSEE du JOUR (2490)

· ARTISTES DIVERS (457)

· ANIMAUX DOMESTIQUES ET AUTRES (789)

· BRETAGNE (405)

· ENFANTS (1166)

· PEOPLE (547)

- · oradour sur glane

- · bleuets de france 11 novembre

- · le wagon de l'armistice foch wikipedia

- · la gare de vincennes ( place de la bastille ) 1916 .

- · le 11 novembre cp

- · beaup fond d ecran monument du mont saint michel

- · ceremonie des statue commemoration du musee oradour

- · un dimanche de flic

- · occupation allemande beziers

bonjour ma chère amie yvonne,

je suis enchantée de venir prendre un p'tit café chez toi, nous parlerons de ch

Par MARITE, le 10.06.2021

dors bien petit bonhomme ... ton ange veille ! à 22:17 par yvonne92110

. .. et j'espère qu'un c

Par Anonyme, le 07.06.2021

21/05/2013... le monde entier vous admire, alors que personne ne vous comprend".... ils savaient parler... à

Par Anonyme, le 06.06.2021

06.06.2021. ..j'ai des goûts de luxe et mes amis sont en or.... c'est parce que ton blog est un trésor...

Par Anonyme, le 06.06.2021

13/05/2012 ... que ta bonne humeur peut égayer la vie des autres ...que tu peux, en tout temps, dire un mot

Par Anonyme, le 06.06.2021

Articles les plus lus

· Poème très émouvant ... sur la maladie d' Alzheimer !

· Un court poème de Monique Müller ... La colère !

· Humour ... Breton !

· DALI ... peintre surréaliste, sculpteur, scénariste !

· Quelques citations ... toutes liées au Champagne !

· Un poème de Maurice Carême ... L' Artiste !

· Un joli fond d'écran "ZEN" ... si vous aimez KDO !

· humour ... le Nez !

· citation : la valeur de l' Amitié

· Histoire de la Petite Souris ... à raconter aux Enfants !

· Sans dessus dessous ... texte de Raymond Devos !

· Vintage ... " Pin Up Girls " !

· David Hamilton ... talentueux et marginal !

· Le Pape François ... les photos qui font la différence !

· Histoire vraie ... particulièrement touchante !

Date de création : 28.09.2009

Dernière mise à jour :

29.05.2021

37578 articles

Blogs et sites préférés

· ageheureux

· allanicmarietherese

· alrene

· amzer

· angegardien2850

· anneriofinance

· arcanciel

· awranna

· blogueuseworld

· bouger-manger-maigrir

· cedricsonia

· chatdomino

· chezmaminou

· chouchougotrain

· choupinette77

· cmjg1954

· coxilanddu26

· creationsreinette

· cuisine2jacques

· dolly92

· douceuretdétente

· fabi2033

· fleurdelune83

· gestetendre

· gjl038

· holaf44

· jardinannette

· jolabistouille

· lamoursansdessusdessous

· ledaincline

· lespassionsdunevie

· liensagogo

· lys41

· mamietitine

· marieandree

· marlise-liberte

· mondesenfouis

· mondouxreve

· nadisoulas

· ninette2

· paixamourpoesie

· papyraymondchalus

· pouce83

· prettypoun

· purplefolie2

· roseedujour

· saisistachance

· sandy07

· saralove38

· saveurcerise

· shylianepassion5

· soutien breton

· thelirzachronicles

· tiger1

· toimichel

· toutpourlamusique

· unpeudetoiunpeudenous

· utopie1963

· wissblog

· 120405

Notez que les commentaires malveillants, insultants ou racistes, ne seront pas validés ...

Notez que les commentaires malveillants, insultants ou racistes, ne seront pas validés ...  Merci de laisser éventuellement une trace de votre passage sur mon "Livre d'Or" !!! Vous pouvez également cliquer sur "j'aime", si vous avez apprécié la visite ...

Merci de laisser éventuellement une trace de votre passage sur mon "Livre d'Or" !!! Vous pouvez également cliquer sur "j'aime", si vous avez apprécié la visite ...

HISTOIRE et REGIONS de FRANCE

Armistice du 11 Novembre ...

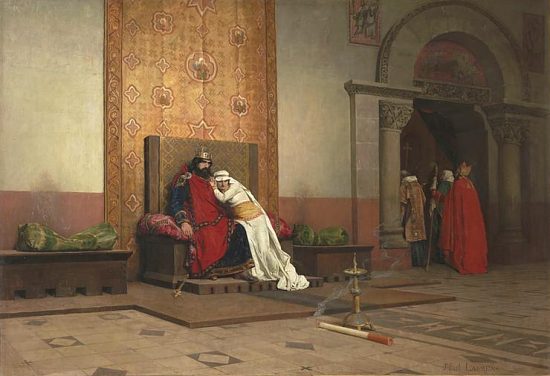

Robert II le Pieux ou le Sage : roi des Francs !

( Robert II le Pieux (996-1031). Peinture de Merry-Joseph Blondel (XIXe siècle)

Roi de France surnommé le Pieux, le Sage ou le Dévôt, il monta sur le trône au mois d’octobre 996, après le mort de Hugues Capet son père, qui, dès l’année 988, l’avait associé à la royauté du consentement des seigneurs.

Sous le règne de ce prince, la France jouit pendant trente ans d’un repos qui lui était d’autant plus nécessaire qu’elle éprouva une famine dont la durée fut de quatre ans ; des pluies froides et continuelles faisaient pourrir les grains semés ou empêchaient les épis qui se formaient de parvenir à leur maturité. Ce désastre, qui s’étendit sur presque toute l’Europe, coûta à la France un tiers de sa population, car la peste suivit de près la famine, et deux fois se fit sentir de nouveau : la première en 1010, la seconde depuis l’année 1030 jusqu’en l’année 1033.

Henri, duc de Bourgogne, frère de Hugues Capet, n’avait point d’enfant légitime : à sa mort, voulant disposer de son héritage en faveur d’un fils que sa femme avait eu d’un premier mariage, il le désigna pour lui succéder. Les seigneurs de Bourgogne le secondèrent, dans la crainte de dépendre immédiatement de la couronne ; c’était l’esprit du temps, et il faut croire que les peuples des provinces trouvaient un grand intérêt à être gouvernés par des souverains qui se fixaient au milieu d’eux. Robert, légitime héritier de Henri, soutint ses droits les armes à la main ; et après six années de guerre, pendant lesquelles il fut assisté par Richard, duc de Normandie, il se vit paisible possesseur de la Bourgogne, qu’il donna en apanage à son second fils, lequel, étant devenu roi, la céda à son frère Robert. Tant de malheurs, contre lesquels la prudence humaine ne pouvait rien, expliquent pourquoi, à cette époque, les reliques se multiplièrent à l’infini, pourquoi les pèlerinages devinrent si communs de la France jusqu’à Jérusalem, et donnèrent quelque temps après naissance aux croisades, qui devaient changer le sort de l’Asie, et ne firent que changer les mœurs de l’Europe. Robert, pour obéir aux lois féodales, aida quelquefois ses vassaux dans leurs querelles ; mais il n’entreprit pour ses intérêts qu’une seule guerre, dont le motif était juste.

La constance avec laquelle Richard, duc de Normandie, seconda son roi, malgré l’intérêt que tous les grands vassaux avaient à empêcher l’agrandissement du pouvoir souverain, honore ces deux princes. Quelques années avant la mort de Henri, duc de Bourgogne, le comte de Chartres et le duc de Normandie se faisaient une guerre si cruelle, que Richard crut devoir suivre l’exemple de ses ancêtres en appelant à son secours deux de ces rois du Nord encore païens, qui dévastaient alors l’Angleterre : ils accoururent en effet ; et, pour se peindre l’effroi que leur présence jeta dans tous les cœurs, il faut se rappeler les excès que ces barbares avaient commis en France dans les deux siècles précédents.

Robert était trop sage pour ne pas prévoir combien il serait difficile de les chasser dès qu’ils auraient été séduits par le pillage, récompense ordinaire de leurs services. Il se porta médiateur entre le comte de Chartres et le duc de Normandie ; et par sa prudence, par l’ascendant de son esprit, par la justice avec laquelle il régla leurs droits, il conclut la paix entre eux, et prit sur son propre trésor les sommes nécessaires pour congédier les deux princes du Nord.

Cette loyauté, ce désintéressement, lui acquirent l’amitié du duc de Normandie, l’estime des grands et un tel respect en Europe, qu’en l’année 1023, pendant qu’on réglait les précautions à prendre dans une entrevue qu’il devait avoir sur la Meuse avec l’empereur Henri, roi de Germanie, ce prince partit de son camp presque seul pour venir trouver Robert au lieu où il était logé ; la plus grande confiance s’établit aussitôt entre eux, et ils offrirent au monde le spectacle, longtemps inconnu, de deux souverains ne s’occupant de politique que pour assurer te bonheur de leurs sujets.

Malheureusement, l’empereur Henri mourut l’année suivante. Les Italiens formèrent la résolution de se séparer de l’Empire, et firent offrir le royaume d’Italie au roi de France, pour lui ou pour Hugues, son fils aîné, qu’il avait associé au trône. Loin de se faire illusion sur la valeur de ces couronnes données par l’inconstance des peuples, Robert sentit que les Italiens ne cherchaient pas un roi pour les gouverner ; qu’ils voulaient seulement allumer la guerre en Europe dans l’espoir de se rendre indépendants : il les refusa. Le duc de Guyenne, auquel ils s’adressèrent ensuite, n’eut pas la même prudence et ne tarda pas à s’en repentir.

En suivant la conduite politique de Robert, on voit qu’il mérita de recevoir le surnom de Sage ; qu’il n’aima point la paix par indolence, mais par le désir de rendre ses peuples heureux, et surtout parce qu’il sentait qu’un monarque, en se portant médiateur entre les grands, qui jouissaient du droit de se faire réciproquement la guerre, acquérait plus de puissance réelle qu’en les avertissant, par des démarches ambitieuses, du besoin de s’unir contre le pouvoir royal.

Ce prince ne fut pas toujours heureux dans sa vie privée. Il avait épousé Berthe, qui était sa parente à un degré prohibé par les lois de l’Eglise ; et il profitait, pour ne point se séparer d’elle, des embarras que le pape éprouvait à Rome ; mais lorsque Grégoire V y eut établi son autorité, celui-ci exigea le renvoi de Berthe, excommunia le roi qui résistait, et donna pour la première fois au monde le spectacle d’un royaume mis en interdit.

Que peuvent les rois contre l’opinion des peuples ? La reine étant accouchée d’un enfant mort, on répandit le bruit qu’elle avait mis un monstre au monde ; et Robert, qui l’aimait, fut obligé de s’en séparer. Ce n’est point la seule affaire qu’il ait eue avec Grégoire V, car il se vit aussi contraint de rétablir dans l’archevêché de Reims Arnoul, si justement condamné sous le règne précédent.

|

Robert épousa, en 998, Constance, fille du comte d’Arles, femme impérieuse dont il eut quatre fils : 1° Hugues, qu’il associa au trône en 1022, et qui, persécuté par sa mère, dont l’avarice égalait la sévérité, se révolta pour obtenir justice ; ce jeune prince, auquel les historiens prêtent de grandes qualités, mourut au mois de septembre 1026 ; 2° Henri, qui fut associé au

Robert II le Pieux et Berthe de Bourgogne apres l’excommunication du roi trône après la mort de Hugues, malgré les intrigues de la reine, qui protégeait le troisième de ses fils, oubliant dans sa violence que la famille des Capet n’était pas assez affermie sur le trône pour pouvoir se diviser sans péril ; 3° Robert, qui fut duc de Bourgogne et chef de la première branche royale des ducs de ce nom, laquelle dura jusqu’en 1361 ; 4° Eudes, qui ne reçut point d’apanage.

Le roi eut beaucoup à souffrir des emportements de sa femme : il se cachait d’elle pour faire des libéralités à ses serviteurs ; mais quoiqu’il lui cédât comme époux, il eut assez de fermeté pour ne lui laisser prendre aucune autorité dans ce qui intéressait le gouvernement. Il sut de même contenir quelques évêques, dont le zèle ne s’accordait pas avec l’esprit de la religion, et fit briller le chef d’une secte dont les affreux principes auraient anéanti l’ordre social.

Clément dans ce qui n’intéressait que lui, il pardonna à des conjurés qui avaient formé le projet de le tuer, et se servit de la religion pour faire approuver son indulgence ; car au moment où les juges étaient prêts à prononcer sur le sort des coupables, il fit admettre ceux-ci à la communion et dit qu’il leur accordait leur grâce, parce qu’on ne pouvait mettre à mort ceux que Jésus-Christ venait de recevoir à sa table.

Ce prince mourut à Melun au mois de juillet 1031, dans la 60e année de son âge et la trente-cinquième de son règne. Sa bonté, sa charité pour les pauvres, qu’il nourrissait et soignait avec un zèle que l’amour de Dieu peut seul inspirer, le firent adorer du peuple : ses connaissances en belles-lettres lui acquirent l’estime des savants ; sa loyauté, le respect des grands ; et sa piété la vénération des ecclésiastiques. La nature, prodigue à son égard, lui avait donné une taille majestueuse, une belle figure et toutes les grâces qui séduisent. Il est du petit nombre de ces rois qui, après un long règne, ont pu, au lit de mort, se rendre le témoignage qu’ils ne sont en rien comptables des malheurs que les peuples ont éprouvés sous leur gouvernement.

La pensée du jour ... lundi 8 avril 2019 !

« La nature inférieure en l’homme est comme un ennemi qui n’a de cesse de détruire le bon travail qu’il a entrepris. Tandis qu’il cherche à transformer son être en une terre où poussera toute une végétation dont il se nourrira et nourrira d’autres créatures, sa nature inférieure s’ingénie à introduire en lui les germes de plantes vénéneuses : la jalousie, l’orgueil, la sensualité, la cupidité, la vanité, la colère… Et pourquoi réussit-elle souvent ? Parce qu’il n’est ni instruit, ni vigilant. Cherchez donc à identifier cet ennemi intérieur qui essaie de se faufiler pour semer en vous de mauvaises herbes ou même des plantes vénéneuses. Étudiez les méthodes qu’il emploie et vous pourrez être averti de sa venue. Car chaque fois qu’il s’approche, il est annoncé par quelques signes avant-coureurs : une pensée, une image, une sensation, un désir. Si vous devenez sa victime, c’est que vous ne vous êtes pas bien analysé ; vous vous promenez à la surface de votre être, vous attendez de grands tourments pour commencer à vous préoccuper de ce qui se passe en vous. Maintenant que vous êtes prévenu, vous saurez mieux vous observer afin de percevoir les indices qui annoncent la venue de l’ennemi. » |

Omraam Mikhaël Aïvanhov |

Le dépucelage de Louis XIV au Louvre ...

Le dépucelage de Louis XIV au Louvre ...

Louis XIV a eu de grandes responsabilités très jeune. Malgré la régence de sa mère Anne d’Autriche, il monte officiellement sur le trône à l’âge de 5 ans. Et la reine-mère veille sur les intérêts de son fils, jusque dans les moindres détails… Y compris sa vie très intime.

Anne d’Autriche a longtemps souffert de l’indifférence sexuelle de son époux, Louis XIII, le père du Roi-Soleil. En effet, de nombreuses rumeurs courent sur son impuissance et sur son orientation sexuelle. Leur nuit de noces a été un un échec complet et la reine a dû attendre 23 ans après le mariage pour avoir son héritier. Une frustration qu’elle a certainement mal vécu puisqu’elle serait à l’initiative du dépucelage de Louis XIV. Pour mener son projet à bien, elle charge sa femme de chambre et confidente Catherine-Henriette Bellier d’accompagner le roi dans son passage charnel à l’âge adulte.

Le roi de France Louis XIV entouré de sa famille. Attribué à Nicolas de Largilliere.

Catherine-Henriette Bellier est l’épouse de Pierre de Beauvais, un marchand drapier. Cette femme connue sous le surnom de « Cateau La Borgnesse » a su gagner la confiance d’Anne d’Autriche dans son cabinet, et plus particulièrement en lui prodiguant ses lavements, pour la petite anecdote croustillante. Âgée de 20 ans de plus que le roi et ayant eu de nombreux amants, elle s’occupe d’initier le roi aux plaisirs de la chair alors qu’il fête tout juste sa majorité sexuelle à 14 ans. Primi Visconti, l’un des chroniqueurs de la Cour, raconte cet épisode « Tout affreuse qu’elle était, le prince étant fort jeune, l’ayant trouvé seul à l’écart dans le Louvre, elle le viola, ou du moins le surprit, de sorte qu’elle obtint ce qu’elle désirait ». Il semblerait que le roi ne lui ait pas tenu rigueur de son audace puisqu’il serait retourné la voir plusieurs fois…Pour ce « service rendu », Catherine de Beauvais obtient l’Hôtel de Beauvais (au numéro 68 de l’actuelle rue François-Miron, anciennement rue Saint-Antoine) une pension de 2000 livres et son époux devient baron…

S’il y a de fortes chances pour que « Cateau La Borgnesse » ait, effectivement, été borgne, cela n’entache pas son charme selon les témoins. Saint Simon, homme de cour et mémorialiste, la décrit alors comme une « créature de beaucoup d’esprit, d’une grande intrigue, fort audacieuse, qui eut le grappin sur la reine-mère, et qui était plus que galante… On lui attribue la première d’avoir déniaisé le roi à son profit ». Par cette action, elle restera dans les bonnes grâces aussi bien du roi que de sa mère. Pourtant, après la mort de son époux et fortement endettée, elle s’éloignera de la cour et mourra seule. Le roi Louis XIV, lui, est resté connu comme un fougueux amant au fort appétit sexuel. Merci Cateau !

Le Paris de Louis XIV ...

Le Paris de Louis XIV ...

Quand on parle de Louis XIV on pense tout de suite à Versailles, où le Roi-Soleil préférait séjourner, un peu à l’écart de Paris. Et pourtant, il ne délaissa pas sa capitale puisqu’encore aujourd’hui on peut admirer les magnifiques monuments qu’il y fit élever ! Il mit en place également de nouvelles règles qui changèrent profondément la vie parisienne…

Une ville à la hauteur du Grand Louis :Alors que le roi aménage le château de Versailles, il n’en oublie pas pour autant le Louvre. C’est bien à Louis XIV que nous devons la grandiose colonnade (réalisée par Perrault) par laquelle on entre dans la cour carrée côté rue de l’Amiral de Coligny. À peine achevée cette dernière, on commence la construction des Invalides, majestueux hôpital pour soigner les blessés de guerre de l’armée royale. En parallèle, les Parisiens voient s’élever la Porte Saint-Denispuis la Porte Saint-Martin à la gloire du Roi-Soleil. Enfin, la splendide Place des Victoires signée Jules-Hardouin Mansart – premier architecte du roi – est construite près du Palais-Royal pour honorer ses victoires militaires.

Des institutions immortelles :À la demande de nombreux savants, Louis XIV et son fidèle ministre Colbert fondent l’Académie des sciences en 1666. Il sera décidé dans la foulée de créer l’Observatoire de Paris qui, équipé d’instruments de qualité, aura un rayonnement international concernant l’astronomie et est actuellement le plus ancien observatoire du monde toujours en activité. Quelques années plus tard, le Roi-Soleil souhaite rassembler les deux troupes de théâtres parisiennes (celle de l’Hôtel de Bourgogne et de l’Hôtel Guénégaud) et, par ordonnance royale, il donne naissance à la mythique Comédie Française.

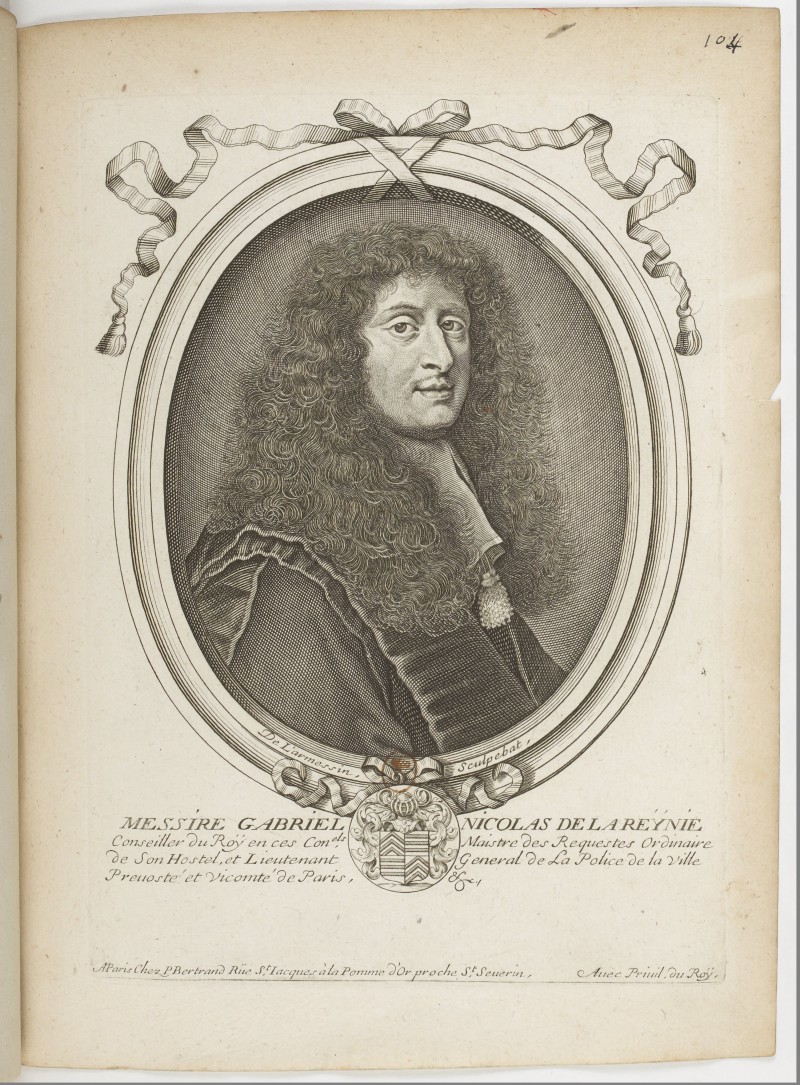

Des améliorations lumineuses :Excédé par la cour des Miracles – zone de non-droit où vit une population marginale – Louis XIV crée le poste de « lieutenant général de police de Paris » qu’il confie à un certain Nicolas de la Reynie et qu’il charge de démanteler. Le roi prend aussi très à cœur l’entretien des rues de la capitale donc il met en place un service de la voirie ainsi qu’un éclairage public composé de 6500 lanternes qui éclairent la ville jusqu’à minuit !

Une fête qui a laissé son empreinte :Même si les plus grandes fêtes sont généralement données à Versailles, le Roi-Soleil organise quand même un fastueux carrousel (spectacle d’équitation) entre le Louvre et les Tuileries pour la naissance de son premier fils, le Grand Dauphin. Admiré par 15 000 personnes, ce spectacle laissera son nom à notre actuelle Place du Carrousel, ornée de l’arc de triomphe du Carrousel et surplombant les magasins du Carrousel du Louvre.

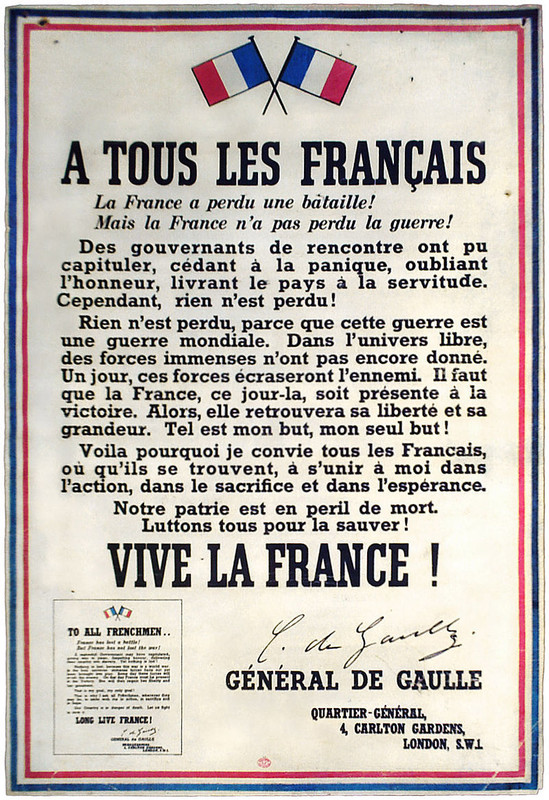

Les appels de juin 1940 et leur portée ...

Les appels de juin 1940 et leur portée ...

Grâce à l’appui de Winston Churchill, le général de Gaulle est autorisé à intervenir sur les ondes de la radio britannique, la BBC. Le 18 juin au soir, il s’adresse à la population française et lance un appel à poursuivre le combat, aujourd’hui considéré comme l’acte fondateur de la France Libre. Ce premier appel bénéficie d’une faible audience en métropole et peu de journaux retranscrivent les paroles d’un général dont le visage reste inconnu du public.

Le général de Gaulle réitère son appel à plusieurs reprises en juin 1940 et constitue avec le soutien des Britanniques, une organisation de résistance extérieure, la France Libre. Dès l’été 1940, des milliers de volontaires rejoignent les rangs des Forces Françaises Libres, qui poursuivent le combat contre le nazisme aux côtés des Alliés.

L’enregistrement du discours n’ayant pas été conservé par la BBC, il ne reste aujourd’hui que peu de traces de l’appel du 18 juin, hormis le manuscrit dont certains passages diffèrent de la version prononcée par le général de Gaulle et retranscrite dans la presse locale française. L’événement, célébré chaque année depuis 1941, est devenu un symbole du refus de la défaite et des conséquences dramatiques de l’armistice.

Le Paris de Louis XIV ...

Le PARIS de LOUIS XIV ...

Quand on parle de Louis XIV on pense tout de suite à Versailles, où le Roi-Soleil préférait séjourner, un peu à l’écart de Paris. Et pourtant, il ne délaissa pas sa capitale, puisqu’encore aujourd’hui, on peut admirer les magnifiques monuments qu’il y fit élever ! Il mit en place également de nouvelles règles qui changèrent profondément la vie parisienne…

Une ville à la hauteur du Grand Louis :Alors que le roi aménage le château de Versailles, il n’en oublie pas pour autant le Louvre. C’est bien à Louis XIV que nous devons la grandiose colonnade (réalisée par Perrault) par laquelle on entre dans la cour carrée côté rue de l’Amiral de Coligny. À peine achevée cette dernière, on commence la construction des Invalides, majestueux hôpital pour soigner les blessés de guerre de l’armée royale. En parallèle, les Parisiens voient s’élever la Porte Saint-Denis puis la Porte Saint-Martin à la gloire du Roi-Soleil. Enfin, la splendide Place des Victoires signée Jules-Hardouin Mansart – premier architecte du roi – est construite près du Palais-Royal pour honorer ses victoires militaires.

Des institutions immortelles :A la demande de nombreux savants, Louis XIV et son fidèle ministre Colbert fondent l’Académie des sciences en 1666. Il sera décidé dans la foulée de créer l’Observatoire de Paris qui, équipé d’instruments de qualité, aura un rayonnement international concernant l’astronomie et est actuellement le plus ancien observatoire du monde toujours en activité. Quelques années plus tard, le Roi-Soleil souhaite rassembler les deux troupes de théâtres parisiennes (celle de l’Hôtel de Bourgogne et de l’Hôtel Guénégaud) et, par ordonnance royale, il donne naissance à la mythique Comédie Française.

Que sont devenues les pierres de la Bastille ?

Que sont devenues les pierres de la Bastille ?

La prise de la Bastille fait partie des événements les plus marquants de l’Histoire de France. À l’école, nous avons appris qu’en ce 14 juillet 1789, des centaines de Parisiens se sont rués vers cette prison symbole de l’Ancien Régime et de sa justice arbitraire, détruisant les cellules et libérant les prisonniers sur leur passage. Nous savons également que l’immense forteresse construite au XIVe siècle a été détruite après cet événement. Ce que nous savons moins, c’est que la prison de la Bastille a commencé à être démolie dès le 16 juillet 1789 et que ses pierres ont majoritairement profité à un homme : Pierre-François Palloy.

Cet entrepreneur en travaux publics est en effet désigné comme démolisseur officiel de l’édifice dès le lendemain de la prise de la Bastille et fait débuter les travaux immédiatement. L’homme qui s’est auto-proclamé « le Patriote » profitera pleinement de son statut pour se faire de l’argent et mettre en valeur ses idéaux révolutionnaires. Si les plus gros blocs de pierre sont réutilisés pour terminer la construction du Pont de la Concorde, les plus petites pierres sont sculptées et transformées en modèles réduits de la forteresse de la Bastille. Ces reproductions « miniatures » de 40 cm de hauteur, 60 cm de largeur et 1m de longueur sont envoyées aux hautes instances de l’époque ou vendues comme des souvenirs.

Elles deviennent rapidement des objets de culte, servant de faire-valoir au mythe patriotique de la prise de la Bastille et de symbole d’une liberté reprise aux mains des privilégiés par le peuple de Paris. Quelques uns de ces modèles réduits existent encore aujourd’hui et sont exposés au public, au Musée Carnavalet et dans la salle du Jeu de Paume de Versailles, par exemple.

Histoire de France ... L’enfer de la Bastille !

L’enfer de la Bastille ...

C’est sous le règne de Charles V, entre 1370 et 1383, que le prévôt de Paris Hugues Aubriot construisit le Bastille. Elle changea de rôle au cours des âges en étant tour à tour forteresse, arsenal, prison sous Louis XI, entrepôt d’armes et lieu de réception sous François 1er.

Sous Henri IV, elle eut la charge de protéger le trésor royal !

C’est le Cardinal de Richelieu, sous le règne de Louis XIII, qui transforma définitivement la Bastille en prison d’état.

Elle comptabilisait 42 cellules et accueillait principalement des « hôtes » de marques. C’est pourquoi elle disposait d’un confort peu habituel pour une prison. Les prisonniers du roi bénéficiaient (moyennant finance bien sûr) de bois de chauffage, du même repas que le gouverneur, d’une relative liberté de mouvement au sein de la prison et du droit à recevoir des visites et des lettres (auxquelles ils pouvaient répondre).

C’est dans ces geôles « luxueuse » que la prison abrita entre autre : Montaigne en 1589, Charles d’Angoulême de 1604 à 1616, le Masque de Fer, Voltaire, Beaumarchais et le marquis de Sade.

Toutefois, hormis ces cellules destinées aux prisonniers de haut rang, il y eut, dès la fin du XVIIe siècle, deux autres catégories de cellules à la Bastille :

Les pailleux, dans lesquelles étaient enfermés les prisonniers issus du peuple qui n’avaient pas d’argent. Les condamnés, enchainés parfois, dormaient sur une paillasse changée une fois par mois. Ils vivaient de la charité et du « pain du roi » (il s’agissait du pain que le roi accordait aux prisonniers).

Les cachots, étaient situés au même niveau que les douves entourant la Bastille :

L’un d’entre eux servait de salle de torture, les autres étaient destinés aux prisonniers récalcitrants. L’ironie de l’histoire veut que ce soit Louis XVI qui supprimera la torture le 24 août 1780 et en 1788, les cachots ainsi que les lettres de cachets le 26 juin 1789.

Pour bien comprendre ce que la Bastille représentait pour les parisiens :

Imaginez-vous une forteresse de 66 mètres de long, 34 de large et 24 de haut entourée de douve et qui dominait tout le quartier par son aspect imposant et lugubre. En outre, aucun autre bâtiment n’incarnait à ce point le caractère arbitraire du pouvoir royal.

Les lettres de cachets (signées du Roi ou de ses ministres, elles permettaient d’emprisonner quelqu’un sans procès), les cachots, la torture, tout cela hantait les esprits.

Lentement mais sûrement la Bastille devenait le symbole de cette monarchie absolue de droit divin, qui avait échouée à réformer la justice et la fiscalité du royaume. Sa détestation allait en grandissant d’année en année pour atteindre son point d’orgue durant la Révolution Française.

De début mai à début juillet 1789, la Révolution commence sous un aspect juridique, les députés du Tiers Etat s’opposent au Roi. Le 17 juin sur la proposition de l’Abbé Sieyès quelques membres de la Noblesse du Clergé et du Tiers Etats prennent le titre d’Assemblée Nationale.

Mais c’est le 12 juillet, quand Paris apprend que le contrôleur général des finances Necker à été renvoyé par le roi la veille que tout s’accélère : les échauffourées commencent… Dans l’après midi, Camille Desmoulins, qui n’est alors qu’un journaliste, exhorte alors les parisiens à préparer leur défense. Il faut donc s’armer, direction les Invalides !

Après les émeutes des 12 et 13 juillet les révolutionnaires, qui ne sont encore que des émeutiers, s’emparent le 14 juillet à 10 heures d’environ 35 000 fusils entreposés aux Invalides. Ils ne leur manquent plus que la poudre et les balles. Une rumeur enfle alors : il y en aurait à la Bastille !

Une délégation de l’Assemblée des électeurs de Paris se rend à la Bastille à 10h30 pour demander le retrait des canons placés sur les tours et derrière le pont levis ainsi que la distribution de la poudre et des balles. La délégation est cordialement reçue par le gouverneur de la prison, Bernard-René Jordan de Launay, qui les invite même à déjeuner mais n’accède pas à leur requête.

Une heure plus tard Jacques Alexis Thuriot et le procureur de Paris, Louis Ethis de Corny, à la tête d’une deuxième délégation, se rendent de nouveau à la Bastille ; De Launay leur assure qu’il ne tirera pas le premier.

Les émeutiers des Invalides arrivent alors avec cinq canons pris le 13 juillet aux Invalides et aux Garde-Meubles. Des militaires, ralliés à la cause révolutionnaire, utilisent les canons et font feu sur les portes de la prison. Une explosion retentit alors et les émeutiers, la prenant pour une attaque ordonnée par le gouverneur de la Bastille, lancent l’assaut. Certains d’entre eux pénètrent dans la forteresse et se mettent à frapper les chaînes du pont-levis à coup de haches.

C’est à 13h30 que les défenseurs de la Bastille ouvrent le feu sur la foule faisant une centaine de morts.

Après les échecs d’une troisième puis d’une quatrième délégation les négociations sont rompues et à partir de 15h30 la véritable attaque de la Bastille commence. Ayant obtenu la promesse qu’aucune exécution n’aurait lieu si la Bastille se rendait, la garnison rend les armes à 17 heures. Les émeutiers investissent la forteresse, prennent les balles et la poudre et libèrent les sept prisonniers présents (deux fous, un noble assassin enfermé suite à la demande de son père et quatre faussaires).

A propos des prisonniers de la Bastille saviez-vous que les révolutionnaires, déçu d’en trouver si peu dans ce symbole de l’oppression du pouvoir royal, en ont inventé un ? Le Comte de Lorges ! Il aurait été embastillé durant 32 ans avant que les révolutionnaires ne viennent le libérer et le porter en triomphe dans les rues de la capitale ...

La garnison est faite prisonnière et est emmenée à l’Hôtel de Ville pour être jugée. Arrivé en place de Grève le gouverneur de Launay est lynché, poignardé à coup de baïonnette, reçoit un coup de feu et sera décapité au canif par un jeune garçon boucher.

Sa tête sera aussitôt fichée sur une pique et promenée dans les rues de la capitale.

Dès le lendemain, il y a 225 ans aujourd’hui, la Bastille est démolie.

Certaines de ses pierres serviront de «reliques » dans lesquelles on taillera des répliques miniatures de la forteresse mais la plus grande partie sera utilisée pour la construction du pont de la Concorde.

Une dernière anecdote pour terminer : savez-vous que l’une des clefs de la Bastille se trouve à Mount Vernon, la résidence de George Washington désormais transformée en musée ? C’est le marquis de La Fayette qui la lui avait envoyée !

Le Paris de Louis XIV ...

Le PARIS de LOUIS XIV ...

Quand on parle de Louis XIV on pense tout de suite à Versailles, où le Roi-Soleil préférait séjourner, un peu à l’écart de Paris. Et pourtant, il ne délaissa pas sa capitale, puisqu’encore aujourd’hui, on peut admirer les magnifiques monuments qu’il y fit élever ! Il mit en place également de nouvelles règles qui changèrent profondément la vie parisienne…

Une ville à la hauteur du Grand Louis :Alors que le roi aménage le château de Versailles, il n’en oublie pas pour autant le Louvre. C’est bien à Louis XIV que nous devons la grandiose colonnade (réalisée par Perrault) par laquelle on entre dans la cour carrée côté rue de l’Amiral de Coligny. À peine achevée cette dernière, on commence la construction des Invalides, majestueux hôpital pour soigner les blessés de guerre de l’armée royale. En parallèle, les Parisiens voient s’élever la Porte Saint-Denis puis la Porte Saint-Martin à la gloire du Roi-Soleil. Enfin, la splendide Place des Victoires signée Jules-Hardouin Mansart – premier architecte du roi – est construite près du Palais-Royal pour honorer ses victoires militaires.

Des institutions immortelles :A la demande de nombreux savants, Louis XIV et son fidèle ministre Colbert fondent l’Académie des sciences en 1666. Il sera décidé dans la foulée de créer l’Observatoire de Paris qui, équipé d’instruments de qualité, aura un rayonnement international concernant l’astronomie et est actuellement le plus ancien observatoire du monde toujours en activité. Quelques années plus tard, le Roi-Soleil souhaite rassembler les deux troupes de théâtres parisiennes (celle de l’Hôtel de Bourgogne et de l’Hôtel Guénégaud) et, par ordonnance royale, il donne naissance à la mythique Comédie Française.

Des améliorations lumineuses :Excédé par la cour des Miracles – zone de non-droit où vit une population marginale – Louis XIV crée le poste de « lieutenant général de police de Paris » qu’il confie à un certain Nicolas de la Reynie et qu’il charge de démanteler. Le roi prend aussi très à cœur l’entretien des rues de la capitale donc il met en place un service de la voirie ainsi qu’un éclairage public composé de 6500 lanternes qui éclairent la ville jusqu’à minuit !

Une fête qui a laissé son empreinte :Même si les plus grandes fêtes sont généralement données à Versailles, le Roi-Soleil organise quand même un fastueux carrousel (spectacle d’équitation) entre le Louvre et les Tuileries pour la naissance de son premier fils, le Grand Dauphin. Admiré par 15 000 personnes, ce spectacle laissera son nom à notre actuelle Place du Carrousel, ornée de l’arc de triomphe du Carrousel et surplombant les magasins du Carrousel du Louvre.