Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

- · dessinsagogo55.quint e

- · photos elizabeth montgomery. tenue hot

- · special fashions photography

- · laetitia milot aubade

- · playmate x 2021

- · crista nicole

- · bb 22200 et compositions corails

- · films francais

- · delores wells

- · hendricks hot sexy

Thèmes

afrique air amitié amour annonce art article background base belle blog blogs

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

William Wallace

William Wallace (Uilleam Uallas en gaélique écossais, William le Waleys en anglo-normand) est un chevalier écossais né vers 1270 et mort le 23 août 1305. Il est l'une des principales figures de la résistance écossaise contre l'Angleterre durant les guerres d'indépendance de l'Écosse.

Aux côtés d'Andrew de Moray, Wallace défait une armée anglaise à la bataille du pont de Stirling en septembre 1297. Il est nommé Gardien de l'Écosse et sert jusqu'à sa défaite à la bataille de Falkirk, en juillet 1298. En août 1305, Wallace est capturé à Robroyston (en), près de Glasgow, et remis au roi anglais Édouard Ier, qui le fait pendre, traîner et mettre en quartiers pour haute trahison et crimes contre des civils anglais.

Après sa mort, Wallace devient une icône dont la renommée dépasse les frontières de l'Écosse. Le poète du xve siècle Harry l'Aveugle lui consacre une épopée en vers, The Wallace, et il devient le héros de romans de Walter Scott et Jane Porter au XIXe siècle. En 1995, il est incarné par Mel Gibson dans le film Braveheart, qui prend d'importantes libertés avec son histoire.

Biographie

Origine et jeunesse

Les origines de William Wallace sont obscures. D'après Harry l'Aveugle, il serait le fils de Malcolm Wallace, un chevalier d'Elderslie, dans le Renfrewshire. Ce Malcolm aurait été tué en 1291 par un chevalier anglais, mais Harry est la seule source de cette histoire. En revanche, un sceau de William Wallace apposé sur un document de 1297 appelle son père Alan Walais, et un individu de ce nom est attesté parmi les tenanciers de la couronne écossaise à la fin du XIIIe siècle

Sa date de naissance est inconnue, mais il pourrait être né vers 1270. On lui connaît deux frères, Malcolm et John. Harry rapporte qu'il est éduqué par des oncles ecclésiastiques, mais il s'agit vraisemblablement d'une invention. Un document rédigé à Perth en 1296 mentionne « un voleur, un certain William le Waleys », qui pourrait néanmoins n'être qu'un homonyme.

L'Écosse du temps de William Wallace

Au temps de la naissance de William Wallace, le roi Alexandre III régnait depuis vingt ans sur l'Écosse. Son règne avait été une période de paix et de stabilité économique, et il avait repoussé avec succès les demandes incessantes de suzeraineté du roi d'Angleterre. En 1286, Alexandre III meurt d'une chute de cheval ; aucun de ses enfants ne lui avait survécu. La haute noblesse écossaise déclara sa petite-fille Margaret alors âgée de trois ans, reine. À cause de son âge, les nobles mirent en place une régence, les Gardiens de l'Écosse, pour assurer l'administration de l'Écosse jusqu'à ce qu'elle soit en âge de gouverner. Le roi anglais Édouard Ier mit à profit l'instabilité potentielle pour signer avec les nobles le traité de Birgham, promettant de marier son fils Édouard à Margaret, sous réserve que l'Écosse demeure une nation indépendante. Mais Margaret tomba malade et mourut en 1290, à huit ans sur le chemin de sa Norvège natale vers l'Écosse. Pas moins de treize prétendants au trône se manifestèrent presque immédiatement, ce qui mena à la crise de succession écossaise.

Jean Balliol avait une prétention légitime au trône. Cependant, les Écossais voulaient faire intervenir un arbitre étranger pour trancher, afin d'éviter tout parti pris. Étant d'une grande imprudence, ils en appelèrent au roi Édouard Ier pour arbitrer. Au lieu d'arriver comme un tiers neutre, il se rendit à la frontière anglo-écossaise avec une grande armée, et annonça qu'il était venu en seigneur pour régler une dispute dans un État vassal, forçant tous les prétendants à lui rendre hommage. Après leur avoir fait prêter serment, Édouard choisit Balliol en 1292 pour régner sur « l'État vassal d'Écosse ». En mars 1296, Balliol renia son serment et s'allia avec le royaume de France. Rapidement vaincu, le 7 juillet, il renonça au traité avec la France et le 8 juillet 1296 à Montrose il céda son royaume au roi anglais.

L'épopée de William Wallace (1297-1298)

William Wallace apparaît dans l'histoire en assassinant William de Heselrig, shérif anglais de Lanark, pour venger la mort de sa bien-aimée (nommée Marion Braidfute selon la tradition). En raison de ce crime, il est mis hors la loi et se réfugie dans les bois où il est bientôt rejoint par une trentaine de compagnons avec lesquels il massacre la garnison anglaise de Lanark (en mai 1297). C'est le signal de la rébellion. De grands seigneurs ne tardent pas à se joindre à lui : William Douglas, qui devient son lieutenant, Robert Wishart, évêque de Glasgow qui parvient à rallier James Stewart le Grand Sénéchal à la cause, et bientôt Robert Bruce le Jeune rompant par là la réputation d'anglophilie de la famille Bruce. Et c'est avec une armée que Wallace met le siège devant Dundee au mois d'août 1297. John de Warenne, comte de Surrey, et Hugh de Cressingham, trésorier, réagissent et placent leur troupe à Stirling, coupant ainsi Wallace de ses arrières.

William Wallace rompt alors le siège et se dirige vers Stirling. Mais lorsqu'il arrive, les Anglais sont déjà solidement positionnés et plus nombreux — 6 350 fantassins et 350 cavaliers contre 2 300 fantassins dotés de lances et 180 cavaliers écossais3. La situation semble désespérée pour les Écossais qui parviennent cependant à profiter de la maladresse d'un chevalier anglais qui souhaitait engager le combat prématurément. À la suite de ce renversement de situation, les Anglais perdent 3 000 hommes dont Hugh de Cressingham et plus de 100 chevaliers. La victoire écossaise est éclatante.

Quelques villes ne tardent pas à ouvrir leurs portes, dont Aberdeen, Dundee, Perth, Stirling, Édimbourg, Roxburgh et Berwick. Wallace dirige en octobre-novembre 1297 des campagnes qui le mènent jusque dans le Cumberland et le Northumberland, tout en faisant régner l'ordre dans les territoires sous son pouvoir. Il est proclamé avant mars 1298 « gardien du royaume d'Écosse ». Édouard Ier doit intervenir en personne, abandonnant un temps le continent — où il appuyait les Flamands contre la France — pour reprendre le contrôle de l'Écosse. Il reprend Berwick en juillet 1298, puis Roxburgh. Il parvient à couper le chemin de Wallace à Falkirk. L'armée écossaise y est écrasée le 22 juillet 1298 : 2 000 morts. C'est la fin de l'épopée de Wallace.

Capture et exécution

William Wallace doit abandonner son titre de gardien du royaume entre juillet et décembre 1298. Il passe quelque temps en France avec d'autres chevaliers écossais à l'automne 1299 ; en novembre 1300, le roi de France Philippe IV envoie même pour lui une lettre de recommandation au pape. William Wallace réapparaît en Écosse aux alentours de 1303-1304 où il reprend sa vie de hors-la-loi. Sa dernière action militaire est une escarmouche en septembre 1304 à l'extrémité des Ochil Hills entre Abernethy et Lindores. Il est capturé près de Glasgow le 3 août 1305 par les hommes de sire John de Menteith, le gardien du château de Dumbarton qui, comme la plupart des nobles écossais, avait fait allégeance au roi d'Angleterre.

William Wallace est transféré à Londres le 22 août 1305 et condamné à mort pour haute trahison envers son souverain, crimes et sacrilège. Le lundi 23 août 1305, il est emmené en procession sur un cheval jusqu'à Westminster Hall et exécuté à l'âge de 35 ans. William Wallace est mis à mort dans les conditions atroces réservées aux traîtres (hanged, drawn and quartered) : traîné par des chevaux par les pieds sur plusieurs kilomètres de la tour de Londres à Smithfield, le lieu d'exécution proche de l'hôpital St Bathélémy, moitié pendu, émasculé, éventré et le feu mis à ses entrailles. Il est finalement décapité, puis découpé en morceaux. Pour que cela serve d'exemple, Edouard Ier fait exposer les différentes parties du corps de William Wallace aux quatre coins du royaume d'Angleterre. Sa tête est placée sur le pont de Londres et les parties de son corps réparties entre Newcastle-upon-Tyne, Berwick-upon-Tweed, Stirling et Perth.

Mais au lieu de saper l’esprit de liberté chez les Écossais, cette exécution va vivifier le sentiment nationaliste écossais, et d’autres hommes se sont dressés contre l’Angleterre, en particulier Robert Bruce. En 1314, les Écossais, sous le commandement de Robert Bruce, qui s'était rallié les nobles est proclamé roi d'Écosse le 25 mars 1306, défont l'armée anglaise à la bataille de Bannockburn, et assurent, à la fin de la guerre, l'indépendance de l'Écosse en 1328.

Dans la culture populaire

Une tour en son honneur, nommée Monument William Wallace, a été construite en 1869 près de Stirling.

Cinéma

La vie de William Wallace a fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 1995 sous le nom de Braveheart, avec Mel Gibson. Même s'il ne respecte guère la réalité historique notamment en ce qui concerne les relations de Wallace avec la reine d'Angleterre ou Robert Bruce, il retrace bien la violence des combats ainsi que l'obstination écossaise. Le film fut un grand succès et remporta 5 Oscars. En effet, il évoque la majorité des lieux et les principales figures historiques de sa vie.

Jeux vidéo

Le jeu vidéo homonyme tiré du film Braveheart sort en juillet 1999.

Le tutoriel de la campagne du jeu Age of Empires II reprend en partie l'épopée de William Wallace. La dernière mission de cette campagne est uchronique : une victoire du joueur signifie alors que les Écossais l'emportent à Falkirk et que l'odyssée de William Wallace continue.

L'extension British Island Conquest du jeu de stratégie Medieval Total War met en scène le héros écossais, permettant de retracer sa campagne et celle de ses armées. Le second opus, Medieval II: Total War, offre également dans son extension Britannia la possibilité de contrôler William Wallace en jouant la faction écossaise.

Musique

Le groupe de heavy metal Iron Maiden parle de William Wallace et de ses désirs de liberté dans la chanson The Clansman, parue en 1998 dans l'album Virtual XI. Un autre groupe de heavy metal, Grave Digger, lui a également rendu hommage sur un morceau simplement intitulé William Wallace, sorti en 1996 dans l'album Tunes of War. Le groupe de folk metal Skiltron y fait également référence dans l'album de 2006 The Clans Have United, et particulièrement avec le titre Stirling Bridge. Enfin, le groupe de oi! breton, Killer Boots, lui dédicace une chanson homonyme, ainsi que Fraction Hexagone, dans leur titre Vivre libre, ou mourir. Le groupe de power metal Civil War lui a consacré la chanson Braveheart.

La web-série Epic Rap Battles of History lui consacre un épisode sur YouTube. Interprété par EpicLLOYD, l'un des deux créateurs de la série, il est confronté au premier président des États-Unis, George Washington.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Braveheart | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

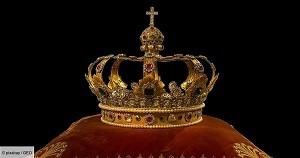

Monarques de France

| Nom | Début du règne | Fin du règne | Notes |

| Clovis Ier (vers 466 – 27 novembre 511) | 481 | 511 | Fils de Childéric Ier, il conquiert la majeure partie de la Gaule et se convertit au christianisme. Son royaume est partagé entre ses quatre fils à sa mort. |

| Clodomir (vers 495 – 25 juin 524) | 511 | 524 | Aîné des fils survivants de Clovis Ier et Clotilde, il hérite du royaume d'Orléans. Tué à la bataille de Vézeronce. Ses deux premiers fils sont exécutés sur l'ordre de ses frères Childebert Ier et Clotaire Ier, mais le troisième, Clodoald, en réchappe et entre dans les ordres. |

| Thierry Ier (vers 485/490 – 534) | 511 | 534 | Fils aîné de Clovis Ier (mais pas de Clotilde) il hérite du royaume de Reims. |

| Thibert Ier (vers 504 – 548) | 534 | 548 | Également appelé « Théodebert Ier ». Fils et successeur de Thierry Ier à Reims. |

| Thibaut (vers 535 – 555) | 548 | 555 | Également appelé « Théodebald ». Fils et successeur de Thibert Ier à Reims. Il meurt sans descendance masculine et son royaume revient à son grand-oncle Clotaire Ier. |

| Childebert Ier (vers 497 – 13 décembre 558) | 511 | 558 | Cadet des fils survivants de Clovis Ier et Clotilde, il hérite du royaume de Paris. Il meurt sans fils en 558 et son royaume revient à son frère Clotaire Ier. |

| Clotaire Ier « le Vieux » (vers 498 – 29 novembre 561) | 511 | 561 | Benjamin des fils survivants de Clovis Ier et Clotilde, il hérite du royaume de Soissons. Il réunifie le royaume franc à la mort de son frère Childebert Ier en 558. Son royaume est partagé entre ses quatre fils à sa mort. |

| Caribert Ier (vers 521 – 5 mars 567) | 561 | 567 | Aîné des fils survivants de Clotaire Ier, il hérite du royaume de Paris. Mort sans descendance mâle. Son royaume est partagé entre ses frères à sa mort. |

| Sigebert Ier (535 – décembre 575) | 561 | 575 | Benjamin des fils survivants de Clotaire Ier, il hérite du royaume de Reims. Il est assassiné à l'instigation de Frédégonde, la femme de son frère Chilpéric Ier. Son fils Childebert II lui succède. |

| Chilpéric Ier (vers 526 – septembre 584) | 561 | 584 | Deuxième des fils survivants de Clotaire Ier, il hérite du royaume de Soissons. Mort assassiné. Son fils Clotaire II lui succède. |

| Gontran (vers 533 – 28 mars 592) | 561 | 592 | Troisième des fils survivants de Clotaire Ier, il hérite du royaume d'Orléans. Mort sans descendance mâle, il lègue son royaume à son neveu Childebert II. Reconnu comme saint. |

| Childebert II (6 avril 570 – mars 596) | 575 | 596 | Fils de Sigebert Ier et Brunehaut. Roi d'Austrasie, puis également de Bourgogne et de Paris à partir de 592. Son royaume est partagé entre ses fils Thibert II et Thierry II. |

| Thibert II (585 – 612) | 595 | 612 | Également appelé « Théodebert II ». Fils de Childebert II. Roi d'Austrasie. Trahi par son frère Thierry II, il est vaincu à Tolbiac en 612, puis assassiné. Son royaume revient à son frère. |

| Thierry II (587 – 613) | 595 | 613 | Fils de Childebert II. Roi de Bourgogne, puis également d'Austrasie à partir de 612. Son fils Sigebert II lui succède. |

| Sigebert II (vers 601 – 10 octobre 613) | 613 | 613 | Fils de Thierry II. Roi d'Austrasie et de Bourgogne. Il est exécuté par le roi de Neustrie Clotaire II, qui s'empare ainsi de son royaume. |

| Clotaire II « le Jeune » (mai 584 – 18 octobre 629) | 584 | 629 | Fils de Chilpéric Ier et de Frédégonde. Roi de Neustrie, il réunifie le royaume franc en 613. Son royaume est partagé entre ses deux fils à sa mort. |

| Dagobert Ier (vers 602/605 – 19 janvier 639) | 623 | 639 | Fils aîné de Clotaire II. Roi associé d'Austrasie jusqu'à la mort de son père, puis roi des Francs excepté l'Aquitaine, et enfin seul roi des Francs à la mort de son frère cadet Caribert II en 632. Son royaume est partagé entre ses deux fils à sa mort. |

| Caribert II (vers 606/610 – 8 avril 632) | 629 | 632 | Fils cadet de Clotaire II. Roi d'Aquitaine. Son royaume revient à son frère Dagobert Ier à sa mort. |

| Sigebert III (631 – 1er février 656) | 639 | 656 | Fils de Dagobert Ier. Roi d'Austrasie. |

| Clovis II « le Fainéant » (633 – 31 octobre 657) | 639 | 657 | Fils de Dagobert Ier. Roi de Neustrie et de Bourgogne. |

| Childebert III « l'Adopté » (vers 650 - 18 octobre 662) | 656 | 662 | Fils adoptif de Sigebert III. Roi d'Austrasie. |

| Clotaire III (vers 652 – 673) | 657 | 673 | Fils de Clovis II. Roi de Neustrie. |

| Childéric II (vers 655 – 675) | 662 | 675 | Fils de Clovis II. Roi d'Austrasie, puis de tout le royaume franc à partir de 673. |

| Thierry III (vers 657 – 691) | 675 | 691 | Fils de Clovis II. Roi de Neustrie en 673, puis de 675 à 679, et du royaume franc tout entier à partir de 679. |

| Clovis III (vers 670 – 676) | 675 | 676 | Fils prétendu de Clotaire III, placé sur le trône d'Austrasie par le maire du palais Ébroïn. |

| Dagobert II (vers 652 – 23 décembre 679) | 676 | 679 | Fils de Sigebert III. Roi d'Austrasie. Canonisé le 10 septembre 872. |

| Clovis IV (vers 680 – 695) | 691 | 695 | Fils ainé de Thierry III. |

| Childebert IV (vers 683 – 711) | 695 | 711 | Fils de Thierry III. |

| Dagobert III (vers 699 – 715) | 711 | 715 | Fils de Childebert IV. |

| Chilpéric II (vers 670 – 721) | 715 | 721 | Fils probable de Childéric II. Élu roi de Neustrie en 715, sous l'égide du maire du palais Rainfroi. Il devient roi de tous les Francs après la mort de son concurrent Clotaire IV, en 719. |

| Clotaire IV (vers 685 – 719) | 717 | 719 | Fils probable de Thierry III, placé sur le trône d'Austrasie par le maire du palais Charles Martel, en lutte contre les Neustriens Chilpéric II et Rainfroi. |

| Thierry IV (vers 713 - 737) | 721 | 737 | Fils de Dagobert III. Il est placé sur le trône par Charles Martel après la mort de Chilpéric II. |

| Childéric III « le Fainéant » (vers 714 – vers 754/755) | 743 | 751 | D'ascendance incertaine. Placé sur le trône par le maire du palais Pépin le Bref, il est déposé par ce même Pépin en novembre 751 et finit cloîtré dans un monastère. |

| Pépin III « le Bref » (vers 715 – 24 septembre 768) | novembre 751 | 24 septembre 768 | Devient maire du palais de Neustrie à la mort de son père Charles Martel, en 741, puis d'Austrasie après le retrait de son frère Carloman. Il dépose Childéric III et est élu roi des Francs en novembre 751. Sacré en novembre 751 à Soissons par les évêques, puis à nouveau en 754 par le pape Étienne II à Saint-Denis. |

| Carloman Ier (vers 751 – 4 décembre 771) | 24 septembre 768 | 4 décembre 771 | Fils cadet de Pépin le Bref et de Bertrade de Laon. Sacré avec son père et son frère aîné Charles en 754. Le royaume franc est partagé entre les deux frères à la mort de Pépin, Carloman obtenant l'Austrasie, l'Alémanie, la Thuringe, et les pays tributaires. Sa mort prématurée permet à Charles de réunifier le royaume. |

| Charlemagne (Charles Ier « le Grand ») (2 avril 742 – 28 janvier 814) | 24 septembre 768 | 28 janvier 814 | Fils aîné de Pépin le Bref et de Bertrade de Laon. Sacré avec son père et son frère cadet Carloman en 754. Il obtient la Neustrie, la Bourgogne et l'Aquitaine à la mort de son père, puis le reste du royaume franc à la mort de son frère. Il est sacré empereur d'Occident par le pape Léon III le 25 décembre 800 à Rome. Il meurt d'une pneumonie le 28 janvier 814. |

| Louis Ier « le Pieux » ou « le Débonnaire » (778 – 20 juin 840) | 28 janvier 814 | 20 juin 840 | Fils de Charlemagne et d'Hildegarde de Vintzgau. Couronné empereur d'Occident associé par son père le 11 septembre 813, sacré par le pape Étienne IV à Reims le 5 octobre 816. Déposé le 7 octobre 833 par son fils Lothaire, restauré le 15 février 835. |

| Charles II « le Chauve » (13 juin 823 – 6 octobre 877) | août 843 | 6 octobre 877 | Benjamin des fils de Louis le Pieux, le seul par sa deuxième femme Judith de Bavière. En 843, il reçoit la Francie occidentale par le traité de Verdun qui divise l'Empire franc. Sacré à Orléans le 8 juin 848. Après la mort de son neveu Louis II le Jeune, il est sacré empereur d'Occident par le pape Jean VIII à Rome le 25 décembre 875. |

| Louis II « le Bègue » (1er novembre 846 – 11 avril 879) | 6 octobre 877 | 11 avril 879 | Fils aîné de Charles II et d'Ermentrude d'Orléans. Sacré à Compiègne le 8 décembre 877. |

| Louis III (vers 864 – 5 août 882) | 11 avril 879 | 5 août 882 | Fils de Louis II et d'Ansgarde de Bourgogne, ils sont élus pour succéder conjointement à leur père. Sacrés à Ferrières en septembre 879. Louis III meurt sans descendance, et Carloman II devient seul roi jusqu'à sa propre mort, également sans descendance. |

| Carloman II (vers 867 – 6 décembre 884) | 11 avril 879 | 6 décembre 884 | |

| Charles III « le Gros » (839 – 13 janvier 888) | juin 885 | novembre 887 | Troisième fils de Louis le Germanique, lui-même fils cadet de Louis le Pieux. Il est élu par les grands du royaume à la place du jeune Charles le Simple, dernier fils de Louis II. Incapable de faire face aux Normands, il est déposé en novembre 887. |

| Eudes Ier (852 – 3 janvier 898) | 29 février 888 | 3 janvier 898 | De la dynastie des Robertiens, il est titré comte de Paris au moment de son élection, en 888, à la mort de Charles le Gros. Sacré à Compiègne le 29 février 888, puis à Reims plus tard la même l'année. |

| Charles III « le Simple » (17 septembre 879 – 7 octobre 929) | 3 janvier 898 | 29 juin 922 | Troisième fils de Louis II, le seul par sa deuxième femme Adélaïde de Frioul. Il est écarté de la succession de son frère Carloman II en 884 en raison de son jeune âge. Sacré à Reims le 28 janvier 893 (alors qu'Eudes règne encore), il ne devient réellement roi qu'à la mort de celui-ci en 898. Les grands du royaume le déposent en 922 et élisent le duc Robert pour le remplacer. Il est capturé après la bataille de Soissons en 923 et meurt en captivité. |

| Robert Ier (860 – 15 juin 923) | 29 juin 922 | 15 juin 923 | De la dynastie des Robertiens, frère d'Eudes. Sacré à Reims le 30 juin 922. Tué à la bataille de Soissons l'année suivante. |

| Raoul (vers 890 – 15 janvier 936) | 15 juin 923 | 15 janvier 936 | De la dynastie des Bivinides, époux d'Emma, fille de Robert Ier. Il est élu roi à la mort de celui-ci par les grands du royaume, qui refusent de rendre la couronne à Charles III le Simple. Sacré à Soissons le 13 juillet 923. Mort de pédiculose corporelle sans laisser d'enfant mâle. |

| Louis IV « d'Outremer » (920 ou 921 – 10 septembre 954) | 19 juin 936 | 10 septembre 954 | Seul fils de Charles III le Simple et d'Edwige de Wessex, il ne devient roi qu'à la mort de Raoul. Sacré à Laon le 19 juin 936. Mort des suites d'une chute de cheval. |

| Lothaire (941 – 2 mars 986) | 10 septembre 954 | 2 mars 986 | Fils de Louis IV et de Gerberge de Saxe, il succède à son père sous la régence de son oncle Brunon de Cologne jusqu'en 961. Sacré à Reims le 12 novembre 954. |

| Louis V « le Fainéant » (vers 967 – 21 mai 987) | 2 mars 986 | 21 mai 987 | Fils de Lothaire et d'Emma d'Italie. Sacré à Compiègne le 8 juin 979 comme roi associé. Mort sans descendance des suites d'une chute de cheval. |

| Hugues Ier « Capet » (vers 940 – 24 octobre 996) | 3 juin 987 | 24 octobre 996 | Fils d'Hugues le Grand et petit-fils de Robert Ier. Duc des Francs depuis 960, il est élu roi des Francs après la mort de Louis V au détriment du Carolingien Charles de Basse-Lotharingie. Sacré en 987, peut-être le 3 juillet à Noyon. |

| Robert II « le Pieux » (27 mars 972 – 20 juillet 1031) | 24 octobre 996 | 20 juillet 1031 | Fils d'Hugues Capet et d'Adélaïde d'Aquitaine. Sacré à Orléans le 25 décembre 987 comme roi associé. Son fils aîné, Hugues, est roi associé de 1017 à sa mort en 1025. |

| Hugues (1007 – 17 septembre 1025) | 19 juin 1017 | 17 septembre 1025 | Fils de Robert II le Pieux et de Constance d'Arles. Sacré à Compiègne, il règne conjointement avec son père, mais meurt avant lui. |

| Henri Ier (4 mai 1008 – 4 août 1060) | 20 juillet 1031 | 4 août 1060 | Deuxième fils de Robert II et de Constance d'Arles. Sacré à Reims le 14 mai 1027 comme roi associé. |

| Philippe Ier (23 mai 1052 – 29 juillet 1108) | 4 août 1060 | 29 juillet 1108 | Fils aîné d'Henri Ier et d'Anne de Kiev. Sacré à Reims le 23 mai 1059 comme roi associé. Il succède à son père sous la régence de son oncle Baudouin V de Flandre jusqu'à sa majorité, en 1066. |

| Louis VI « le Gros » ou « le Batailleur » (1er décembre 1081 – 1er août 1137) | 29 juillet 1108 | 1er août 1137 | Fils aîné de Philippe Ier et de Berthe de Hollande. Sacré à Orléans le 3 août 1108. |

| Philippe (29 août 1116 - 14 octobre 1131) | 14 avril 1129 | 14 octobre 1131 | Premier fils de Louis VI et Adélaïde de Savoie. Sacré en 1129, il règne conjointement avec son père avant de mourir prématurément en 1131. |

| Louis VII « le Jeune » ou « le Pieux » (1120 – 18 septembre 1180) | 1er août 1137 | 18 septembre 1180 | Deuxième fils de Louis VI et d'Adélaïde de Savoie. Sacré à Reims le 25 octobre 1131 comme roi associé. |

| Philippe II « Auguste » (21 août 1165 – 14 juillet 1223) | 18 septembre 1180 | 14 juillet 1223 | Seul fils de Louis VII et d'Adèle de Champagne. Sacré à Reims le 1er novembre 1179 comme roi associé. Premier roi à utiliser le titre de « roi de France ». |

| Louis VIII « le Lion » (5 septembre 1187 – 8 novembre 1226) | 14 juillet 1223 | 8 novembre 1226 | Fils aîné de Philippe II et d'Isabelle de Hainaut. Sacré à Reims le 6 août 1223. |

| Louis IX « le Prudhomme » ou « Saint Louis » (25 avril 1214 – 25 août 1270) | 8 novembre 1226 | 25 août 1270 | Quatrième fils de Louis VIII et de Blanche de Castille, il succède à son père sous la régence de sa mère jusqu'à sa majorité, en 1235. Sacré à Reims le 29 novembre 1226. Mort de dysenterie devant Tunis durant la huitième croisade. Canonisé en 1297. |

| Philippe III « le Hardi » (30 avril 1245 – 5 octobre 1285) | 25 août 1270 | 5 octobre 1285 | Deuxième fils de Louis IX et de Marguerite de Provence. Sacré à Reims le 30 août 1271. |

| Philippe IV « le Bel » (1268 – 29 novembre 1314) | 5 octobre 1285 | 29 novembre 1314 | Deuxième fils de Philippe III et d'Isabelle d'Aragon. Sacré à Reims le 6 janvier 1286. Également roi de Navarre (Philippe Ier) par son mariage avec Jeanne de Navarre. |

| Louis X « le Hutin » (4 octobre 1289 – 5 juin 1316) | 29 novembre 1314 | 5 juin 1316 | Fils aîné de Philippe IV et de Jeanne de Navarre. Sacré à Reims le 24 août 1315. Également roi de Navarre (Louis Ier). Mort en laissant un enfant à naître ; son frère cadet Philippe assure la régence. |

| Jean Ier « le Posthume » (15 novembre 1316 – 19 novembre 1316) | 15 novembre 1316 | 19 novembre 1316 | Fils de Louis X et de Clémence de Hongrie, il meurt après quelques jours de vie et de règne. Également roi de Navarre. Il est le seul roi de France à avoir régné de sa naissance à sa mort. |

| Philippe V « le Long » (1293 – 3 janvier 1322) | 19 novembre 1316 | 3 janvier 1322 | Deuxième fils de Philippe IV et de Jeanne de Navarre. Les états généraux de 1317 évincent de la succession sa nièce Jeanne, la fille de Louis X. Sacré à Reims le 9 janvier 1317. Également roi de Navarre (Philippe II). Mort sans descendance mâle. |

| Charles IV « le Bel » (18 juin 1294 – 1er février 1328) | 3 janvier 1322 | 1er février 1328 | Troisième fils de Philippe IV et de Jeanne de Navarre. Sacré à Reims le 21 février 1322. Également roi de Navarre (Charles Ier). Mort sans descendance mâle. |

| Philippe VI (1293 – 22 août 1350) | 1er avril 1328 | 22 août 1350 | Neveu de Philippe IV, il devient roi de France à la naissance de la fille posthume de Charles IV, Blanche. La Navarre est laissée à Jeanne de Navarre, la fille de Louis X, en échange de sa renonciation au trône de France. Sacré à Reims le 29 mai 1328. |

| Jean II « le Bon » (26 avril 1319 – 8 avril 1364) | 22 août 1350 | 8 avril 1364 | Fils aîné de Philippe VI et de Jeanne de Bourgogne. Sacré à Reims le 26 septembre 1350. Mort en captivité à Londres. |

| Charles V « le Sage » (21 janvier 1338 – 16 septembre 1380) | 8 avril 1364 | 16 septembre 1380 | Fils aîné de Jean II et de Bonne de Luxembourg, il assure la régence durant les captivités de son père en Angleterre. Sacré à Reims le 19 mai 1364. |

| Charles VI « le Bien-Aimé » ou « le Fol » (3 décembre 1368 – 22 octobre 1422) | 16 septembre 1380 | 22 octobre 1422 | Aîné des fils survivants de Charles V et de Jeanne de Bourbon. Sacré à Reims le 4 novembre 1380, il succède à son père sous la régence de ses oncles Louis d'Anjou, Jean de Berry, Philippe de Bourgogne et Louis de Bourbon jusqu'à ses vingt ans. La folie qui le frappe à partir de 1392 permet à ses oncles et à son frère de reprendre le pouvoir. |

| Charles VII « le Victorieux » ou « le Bien Servi » (22 février 1403 – 22 juillet 1461) | 22 octobre 1422 | 22 juillet 1461 | Dernier fils survivant de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, il refuse d'entériner le traité de Troyes, qui le déshérite au profit d'Henri V d'Angleterre. Son règne est indissociable de l'épopée de Jeanne d'Arc, qui après avoir levé le siège d'Orléans, le conduisit se faire sacrer à Reims le 17 juillet 1429. |

| Louis XI « le Prudent » ou « Universelle Aragne » (3 juillet 1423 – 30 août 1483) | 22 juillet 1461 | 30 août 1483 | Fils aîné de Charles VII et de Marie d'Anjou. Sacré à Reims le 15 août 1461. |

| Charles VIII « l'Affable » (30 juin 1470 – 7 avril 1498) | 30 août 1483 | 7 avril 1498 | Seul fils de Louis XI et de Charlotte de Savoie, il succède à son père sous la régence de sa sœur aînée Anne de France jusqu'en 1491. Sacré à Reims le 30 mai 1484. Mort sans descendance mâle des suites d'un accident au château d'Amboise à l'âge de 27 ans. |

| Louis XII « le Père du Peuple » (27 juin 1462 – 1er janvier 1515) | 7 avril 1498 | 1er janvier 1515 | Descendant de Charles V et cousin éloigné de Charles VIII dont il épouse la veuve Anne de Bretagne, il est le seul représentant de la branche de Valois-Orléans à régner. Sacré à Reims le 27 mai 1498. Mort sans descendance mâle. |

| François Ier « le Père et Restaurateur des Lettres » (12 septembre 1494 – 31 mars 1547) | 1er janvier 1515 | 31 mars 1547 | Descendant de Charles V, cousin de Louis XII dont il a épousé la fille Claude de France, il inaugure la branche de Valois-Angoulême. Sacré à Reims le 25 janvier 1515. Mort de septicémie à l'âge de 52 ans. |

| Henri II (31 mars 1519 – 10 juillet 1559) | 31 mars 1547 | 10 juillet 1559 | Deuxième fils de François Ier et de Claude de France. Sacré à Reims le 26 juillet 1547. Meurt des suites d'un accident de tournoi. |

| François II (19 janvier 1544 – 5 décembre 1560) | 10 juillet 1559 | 5 décembre 1560 | Fils aîné d'Henri II et de Catherine de Médicis. Sacré à Reims le 18 septembre 1559. Également roi consort d'Écosse après son mariage avec la reine Marie Stuart, le 24 avril 1558. Mort sans descendance d'une mastoïdite aiguë ou d'une méningite à l'âge de 16 ans. |

| Charles IX (27 juin 1550 – 30 mai 1574) | 5 décembre 1560 | 30 mai 1574 | Troisième fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, il succède à son frère à l'âge de dix ans, sous la régence de sa mère jusqu'à sa majorité, en 1564. Sacré à Reims le 15 mai 1561. Mort sans descendance mâle de pleurésie à l'âge de 23 ans. |

| Henri III (19 septembre 1551 – 2 août 1589) | 30 mai 1574 | 2 août 1589 | Quatrième fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, il est élu roi de Pologne le 11 mai 1573. À la mort de son frère aîné, il rentre en France le 6 septembre 1574 et est sacré à Reims le 13 février 1575. Mort sans descendance, assassiné par Jacques Clément. |

| Henri IV « le Grand » ou « le Vert-Galant » (13 décembre 1553 – 14 mai 1610) | 2 août 1589 | 14 mai 1610 | Descendant de Robert de Clermont, le dernier fils de Louis IX. Roi de Navarre depuis 1572, il devient roi de France le 2 août 1589 à la mort de son beau-frère et cousin issu de germain Henri III, qui l'a désigné comme successeur. Il abjure le protestantisme pour être sacré à Chartres le 27 février 1594. Il est assassiné par François Ravaillac le 14 mai 1610. |

| Louis XIII « le Juste » (27 septembre 1601 – 14 mai 1643) | 14 mai 1610 | 14 mai 1643 | Fils aîné d'Henri IV et de Marie de Médicis, il succède à son père à l'âge de neuf ans. Placé sous la régence de sa mère jusqu'à sa majorité, il est sacré à Reims le 17 octobre 1610. Mort de la maladie de Crohn. |

| Louis XIV « le Grand » ou « le Roi-Soleil » (5 septembre 1638 – 1er septembre 1715) | 14 mai 1643 | 1er septembre 1715 | Fils aîné de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, il succède à son père sous la régence de sa mère jusqu'à sa majorité, en 1651. Sacré à Reims le 7 juin 1654. Mort de la gangrène. |

| Louis XV « le Bien-Aimé » (15 février 1710 – 10 mai 1774) | 1er septembre 1715 | 10 mai 1774 | Arrière-petit-fils de Louis XIV, il lui succède sous la régence de Philippe d'Orléans, neveu du roi défunt, jusqu'à sa majorité en 1723. Sacré à Reims le 25 octobre 1722. Mort de la variole. |

| Louis XVI (23 août 1754 – 21 janvier 1793) | 10 mai 1774 | 21 septembre 1792 | Petit-fils de Louis XV, il est sacré à Reims le 11 juin 1775. Devenu roi des Français par la constitution de 1791, il est suspendu par l'Assemblée nationale le 10 août 1792, puis déchu le 21 septembre par abolition de la monarchie, et guillotiné le 21 janvier 1793. Les royalistes reconnaissent son fils comme son successeur sous le nom de Louis XVII, mais celui-ci n'est jamais sacré et meurt en prison le 8 juin 1795. |

| Napoléon Ier (15 août 1769 – 5 mai 1821) | 2 décembre 1804 | 6 avril 1814 | Premier consul depuis 1799, il devient empereur des Français par la constitution du 18 mai 1804, approuvée par plébiscite le 6 novembre. Il est sacré à Notre-Dame-de-Paris le 2 décembre. Déchu par le Sénat le 3 avril 1814, il abdique le lendemain en faveur de son fils Napoléon II, puis le 6 sans conditions. |

| Louis XVIII (17 novembre 1755 – 16 septembre 1824) | 6 avril 1814 | 20 mars 1815 | Frère cadet de Louis XVI, il se proclame roi le jour de la mort de son neveu Louis XVII, le 8 juin 1795. Il ne le devient effectivement que le 6 avril 1814, après l'abdication de Napoléon Ier. À l'annonce du retour de ce dernier, il s'enfuit de Paris dans la nuit du 20 mars 1815. |

| Napoléon Ier (15 août 1769 – 5 mai 1821) | 20 mars 1815 | 22 juin 1815 | Rentre à Paris le 20 mars 1815. Il abdique pour la deuxième fois le 22 juin, quatre jours après la défaite de Waterloo, en faveur de son fils Napoléon II, mais ce dernier n'est jamais proclamé ni reconnu. |

| Napoléon II (20 mars 1811 - 22 juillet 1832) | 22 juin 1815 | 7 juillet 1815 | Durant l'intervalle qui sépare l'abdication de Napoléon Ier du retour de Louis XVIII, la France est dirigée par une commission de gouvernement, appelée commission Napoléon II, présidée par Joseph Fouché. |

| Louis XVIII (17 novembre 1755 – 16 septembre 1824) | 8 juillet 1815 | 16 septembre 1824 | Rentre à Paris le 8 juillet 1815, le lendemain de la dissolution de la commission de gouvernement. Jamais sacré et mort sans descendance, il est le dernier monarque de France mort au pouvoir. |

| Charles X (9 octobre 1757 – 6 novembre 1836) | 16 septembre 1824 | 2 août 1830 | Frère cadet de Louis XVIII, il est sacré à Reims le 29 mai 1825. Confronté aux Trois Glorieuses, il abdique en faveur de son petit-fils Henri « V », mais ce dernier n'a jamais été proclamé. |

| Louis-Philippe Ier le « Roi-Citoyen » ou le « Roi bourgeois » ou le « Roi des barricades » (6 octobre 1773 – 26 août 1850) | 9 août 1830 | 24 février 1848 | Descendant de Louis XIII, cousin éloigné de Charles X, il est proclamé roi des Français après les Trois Glorieuses. Confronté à la révolution de 1848, il abdique en faveur de son petit-fils Philippe d'Orléans, comte de Paris, mais l'Assemblée refuse de le reconnaître et proclame la Deuxième République. |

| Napoléon III (20 avril 1808 – 9 janvier 1873) | 2 décembre 1852 | 4 septembre 1870 | Neveu de Napoléon Ier. Élu président de la République en 1848, il mène le coup d'État du 2 décembre 1851 mettant en place une présidence décennale autoritaire. L'année suivante, il rétablit la dignité impériale après un plébiscite conduisant à la proclamation du Second Empire le 2 décembre 1852, devenant empereur des Français. La République est proclamée deux jours après sa capture à la bataille de Sedan mais Napoléon III n'est déchu officiellement que le 1er mars 1871. |

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Louis XIII

Portrait de Louis XIII,

par Philippe de Champaigne (1635)

musée du Prado.

Louis XIII, dit « le Juste », fils d'Henri IV et de Marie de Médicis, né le 27 septembre 1601 au château de Fontainebleau et mort le 14 mai 1643 au château neuf de Saint-Germain-en-Laye, est roi de France et de Navarre de 1610 à 1643.

Son règne, dominé par la personnalité du cardinal de Richelieu, principal ministre d'État, est marqué par l'affaiblissement des grands et des protestants, la lutte contre la maison d'Autriche et l'affirmation de la domination militaire française en Europe pendant la guerre de Trente Ans. De son mariage avec l'infante Anne d'Autriche, il a tardivement deux fils : le futur Louis XIV, et Philippe, duc d'Anjou fondateur de la maison Orléans. La naissance tardive de son premier fils est considérée par le couple comme « un don du Ciel », et amène le roi à signer le Vœu de Louis XIII (consacrant le royaume de France à la Vierge Marie), avant même la naissance de l'enfant.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Monarques de France | |||||||||||||||||||||||||||

| Peintre | Philippe de Champaigne | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

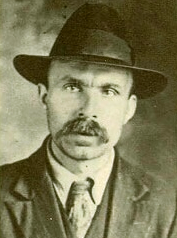

Bartolomeo Vanzetti

Bartolomeo Vanzetti (né le 11 juin 1888 à Villafalletto, dans la province de Coni, au Piémont (Italie) et mort le 23 août 1927 à Charlestown, Massachusetts, États-Unis) est un militant anarchiste italo-américain, accusé d'homicide dans les années 1920 aux États-Unis.

Biographie

Né dans une modeste famille du Piémont, dans le Nord de l'Italie, Bartolomeo Vanzetti est placé en apprentissage chez un pâtissier à l'âge de treize ans. Ouvrier pâtissier à Coni, Cavour et Cuorgnè, il devient finalement confiseur à Turin. Exploité, vivant dans des conditions misérables, il tombe malade. Traumatisé par le décès de sa mère, il décide de partir du Havre le 19 juin 1908 à bord du paquebot La Provence à destination de l'Amérique, où il arrive à Ellis Island. À New York, il partage la misère des immigrants, exerce différents petits boulots et devient anarchiste vers 1913. Il s'installe ensuite à Plymouth dans le Massachusetts et travaille à la « Cordage Company » où il participe, avec l'anarchiste Luigi Galleani, à une grève d'un mois, début 1916. Désigné comme meneur, il est placé sur les listes noires du patronat. Il se fait alors marchand de poissons ambulant

Le 5 mai 1917, il obtient la citoyenneté américaine, mais les États-Unis étant entrés en guerre aux côtés des Alliés au moment du premier conflit mondial, l'obligation de s'inscrire en vue de la future mobilisation est votée le même mois. Pour y échapper, il décide avec une trentaine d'anarchistes de se réfugier au Mexique ; il y fait la connaissance de Nicola Sacco. Mais après quelques mois, il retourne à Plymouth, alors que la répression s'intensifie contre les réfractaires et les anarchistes (Palmer Raids)

Le 5 mai 1920, il est arrêté avec Nicola Sacco ; c'est le début de l'« affaire Sacco et Vanzetti ». Sacco et Vanzetti sont soupçonnés d'avoir commis deux braquages dans le Massachusetts : le premier à Bridgewater le 24 décembre 1919 et le second à South Braintree le 15 avril 1920 durant lequel deux convoyeurs de fonds, Frederic Parmenter et Alessandro Berardelli, sont tués et les 15 000 $ correspondant à la paye des ouvriers d'une fabrique de chaussures sont volés.

Le 16 août 1920, Vanzetti seul est condamné pour le premier braquage de douze à quinze ans de prison, à la prison de Charlestown (en) dans la banlieue de Boston.

À la suite du second procès jugeant le deuxième braquage meurtrier, il est condamné à mort et exécuté le 23 août 1927 sur la chaise électrique en compagnie de Sacco, toujours à la prison de Charlestown, par le célèbre bourreau Robert G. Elliott, électricien de l'État de New York.

Bartolomeo Vanzetti prononce ces mots restés célèbres, au juge Thayer :

« Si cette chose n'était pas arrivée, j'aurais passé toute ma vie à parler au coin des rues à des hommes méprisants. J'aurais pu mourir inconnu, ignoré : un raté. Ceci est notre carrière et notre triomphe. Jamais, dans toute notre vie, nous n'aurions pu espérer faire pour la tolérance, pour la justice, pour la compréhension mutuelle des hommes, ce que nous faisons aujourd’hui par hasard. Nos paroles, nos vies, nos souffrances ne sont rien. Mais qu’on nous prenne nos vies, vies d'un bon cordonnier et d'un pauvre vendeur de poissons, c'est cela qui est tout ! Ce dernier moment est le nôtre. Cette agonie est notre triomphe. »

.

« If it had not been for these things, I might have lived out my life talking at street corners to scorning men. I might have died, unmarked, unknown, a failure. Now we are not a failure. This is our career and our triumph. Never in our full life could we hope to do such work for tolerance, for justice, for man's understanding of man as now we do by accident. Our words — our lives — our pains — nothing! The taking of our lives — lives of a good shoemaker and a poor fish-peddler — all! That last moment belongs to us — that agony is our triumph »

.

Ces paroles sont reprises dans la chanson Here's to You écrite et interprétée par Joan Baez sur une musique composée par Ennio Morricone.

Réhabilitation

Le 23 août 1977, exactement 50 ans jour pour jour après leur exécution, le gouverneur du Massachusetts Michael Dukakis absout Sacco et Vanzetti, les réhabilite officiellement et déclare que « tous les déshonneurs devaient être enlevés de leurs noms pour toujours »

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Nicola Sacco | |||||||||||||||||||||||||||

| Bartolomeo Vanzetti | |||||||||||||||||||||||||||

| Sacco et Vanzetti | |||||||||||||||||||||||||||

| 23 août : Décès | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Nicola Sacco

Nicola Sacco (né Fernando Sacco) (né le 22 avril 1891 à Torremaggiore dans la province de Foggia, dans les Pouilles (Italie) et mort le 23 août 1927 à Charlestown, Massachusetts, États-Unis) est un militant anarchiste italo-américain, accusé d'homicide dans les années 1920 aux États-Unis.

Biographie

Nicola Sacco, fils d'un exploitant modeste et propriétaire d'une petite oliveraie typique de l'économie pastorale latifundiaire de la province de Foggia, refuse de continuer à offrir sa force de travail comme bracciante agricolo et décide en avril 1908 d'émigrer aux États-Unis. Il part de Naples sur le navire Principe di Piemonte pour arriver le 2 mai à Ellis Island à New York

Il occupe divers emplois de manœuvre avant d'être embauché dans la fabrique de chaussure « Trois K » à Stoughton (en) dans le Massachusetts. Puis il se marie et fonde une famille. En 1913, il adhère aux idées anarchistes après sa rencontre avec un immigré compatriote, Bartolomeo Vanzetti, se radicalisant vers un terrorisme révolutionnaire, dont le principal représentant est l'avocat Luigi Galleani. Ayant résidé plus de cinq ans aux États-Unis, il obtient la nationalité américaine. Mais, au moment où les États-Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés durant le premier conflit mondial, il fuit avec Vanzetti au Mexique, afin de se soustraire à l'obligation de s'inscrire en vue de la future mobilisation des troupes

Nicola Sacco est arrêté le 5 mai 1920, en compagnie de son présumé complice Bartolomeo Vanzetti pour deux braquages dans le Massachusetts : le premier à Bridgewater, le 24 décembre 1919, puis un second à South Braintree, le 15 avril 1920, au cours duquel deux convoyeurs de fonds, Frederic Parmenter et Alessandro Berardelli, furent tués, et 15 000 $ destinés à la paye des ouvriers d'une fabrique de chaussures avaient été volés. Ce fut le début de l'affaire Sacco et Vanzetti.

À la suite de son procès, il fut condamné à mort et exécuté le 23 août 1927 sur la chaise électrique, avec B. Vanzetti, à la prison de Charlestown dans la banlieue de Boston, par le célèbre bourreau Robert G. Elliott

Réhabilitation

Le 23 août 1977, exactement 50 ans jour pour jour après leur exécution, le gouverneur du Massachusetts Michael Dukakis réhabilite officiellement Sacco et Vanzetti et déclare que « tous les déshonneurs devaient être enlevés de leurs noms pour toujours »

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Nicola Sacco | |||||||||||||||||||||||||||

| Bartolomeo Vanzetti | |||||||||||||||||||||||||||

| Sacco et Vanzetti | |||||||||||||||||||||||||||

| 23 août : Décès | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Junie Astor

Junie Astor, de son nom civil Rolande Jeanne Risterucci, née à Marseille le 21 décembre 1911 et morte le 22 août 1967 à Sainte-Magnance, est une comédienne française.

En 1937, elle reçoit le prix Suzanne-Bianchetti qui couronne le plus prometteur talent féminin de l'année. Elle fut l'épouse du réalisateur Bernard de Latour pendant six ans et exerça des activités de productrice auprès de son époux dans leur société Astor-Films.

Biographie

Junie Astor commence sa carrière cinématographique en 1933.

Elle tient son premier rôle important en 1934 lorsqu'elle paraît dans Adémaï aviateur de Jean Tarride aux côtés de Noël-Noël et Fernandel.

On la remarque également en 1936 au milieu d'une myriade d'autres artistes, Danielle Darrieux, Valentine Tessier, Eve Francis, Betty Stockfeld..., dans le Club de femmes de Jacques Deval.

Jean Renoir lui fait confiance et lui offre le second rôle féminin des Bas-fonds.

Sa prestation en 1937 dans Le Coupable de Raymond Bernard lui vaut le prix Suzanne-Bianchetti.

Junie apparaît encore en tête d'affiche dans Battement de cœur de Henri Decoin (1940) avec Claude Dauphin, Adrienne Lecouvreur de Marcel L'Herbier (1938) et dans trois films italiens. Mais elle doit se contenter de rôles secondaires dans des œuvres plus importantes : Noix de coco avec Raimu, L'Éternel Retour avec Jean Marais et Madeleine Sologne.

En 1942, elle fait partie du groupe d'acteurs qui, à l'invitation du docteur Dietrich chef des services de la Propaganda Abteilung de Paris, visitent les studios cinématographiques de Berlin aux côtés de Viviane Romance, René Dary, Suzy Delair, Danielle Darrieux et Albert Préjean.

Elle retrouve un dernier grand rôle grâce à Bernard de Latour dans Du Guesclin en 1948.

Sa carrière comme actrice se termine dans les années 1960 avec des films alimentaires de série B comme Business, Interpol Contre X, l'Homme de l'Interpol ou sous les caméras de José Bénazéraf dans Joë Caligula - Du suif chez les dabes.

Elle se retire de l'interprétation pour diriger deux cinémas sur les Grands-Boulevards parisiens, une activité à laquelle elle se consacre pleinement lorsque son métier d'actrice ne lui donne plus la même satisfaction. Le premier se nommait « l'Astor » et le second le « Rio Opéra ».

Junie Astor est morte dans un accident de voiture à Sainte-Magnance. Elle est inhumée au cimetière de Bagneux, dans la trente-sixième division

Filmographie

1933 : D'amour et d'eau fraîche de Félix Gandéra

1933 : Étienne de Jean Tarride : Henriette

1934 : Adémaï aviateur de Jean Tarride : Marguerite

1935 : Tovaritch de Jacques Deval, Jean Tarride, Germain Fried et Victor Trivas : La bonne

1935 : Stradivarius de Géza von Bolváryet Albert Valentin

1935 : Joli Monde de René Le Hénaff : Clara Soleil

1936 : Mayerling d'Anatole Litvak

1936 : La Garçonne de Jean de Limur

1936 : Train de plaisir de Léo Joannon : La fleuriste

1936 : Club de femmes de Jacques Deval : Hélène

1936 : Au service du tsar de Pierre Billon : Lucie Leroy, une chanteuse

1936 : 27, rue de la Paix de Richard Pottier : Olly

1936 : Toi, c'est moi de René Guissart : Viviane

1936 : Les Bas-fonds de Jean Renoir : Natacha

1937 : Le Coupable de Raymond Bernard : Louise Donadieu

1937 : La Bête aux sept manteaux de Jean de Limur

1937 : Police mondaine de Michel Bernheim et Christian Chamborant

1937 : Passeurs d'hommes de René Jayet : Elisabeth Nelissen

1937 : Monsieur Breloque a disparu de Robert Péguy : Francine

1938 : Adrienne Lecouvreur de Marcel L'Herbier : La duchesse de Bouillon

1938 : Noix de coco de Jean Boyer : Colette Ventadour

1938 : Petite Peste de Jean de Limur : Georgette Rousson

1939 : Un mare di guai de Carlo Ludovico Bragaglia : Adriana

1939 : Deuxième Bureau contre Kommandantur de René Jayet et Robert Bibal : Mme Lecœur

1939 : Quartier Latin de Pierre Colombier et Christian Chamborant : Flossie

1939 : Entente cordiale de Marcel L'Herbier : Une actrice

1939 : Carnaval de Venise (Il carnevale de Venezia) de Giuseppe Adami et Giacomo Gentilomo : Tonina

1940 : Battement de cœur d'Henri Decoin : la femme de l'ambassadeur

1940 : Tutto per la donna de Mario Soldati : Elsa Ducro

1941 : Fromont jeune et Risler aîné de Léon Mathot : Claire Fromont

1941 : Patrouille blanche de Christian Chamborant : Sandra

1943 : L'Éternel Retour de Jean Delannoy : Nathalie, la brune

1945 : L'Invité de la onzième heure de Maurice Cloche : Isabelle

1946 : Les Beaux Jours de roi Murat de Théophile Pathé : La reine Caroline

1946 : L'Homme de la nuit de René Jayet : Rosemonde

1946 : Triple enquête de Claude Orval

1947 : Cargaison clandestine de Alfred Rode

1947 : La Dame d'onze heures de Jean Devaivre : Hélène Tassin

1948 : Du Guesclin de Bernard de Latour : Tiphaine Raguenel, celle qui épouse Du Guesclin

1948 : L'échafaud peut attendre de Albert Valentin : Maître Fontanie, avocate

1948 : Piège à hommes de Jean Loubignac

1949 : Un certain monsieur de Yves Ciampi : Edmée Lamour / Augustine

1949 : La Souricière de Henri Calef : Simone Lesourd

1950 : La Belle Image de Claude Heymann : La Sarrazine

1950 : Coupable ? de Yvan Noé : Suzanne

1951 : Boîte de nuit de Alfred Rode : Evelyne

1954 : Escalier de service de Carlo Rim, dans le sketch Les Béchard : Aline Béchard

1956 : Les Truands de Carlo Rim : Mlle Puc, la couturière

1957 : Les Violents de Henri Calef : Irène Raalten

1957 : Isabelle a peur des hommes de Jean Gourguet : Béatrice, la mère d'Isabelle

1957 : La Peau de l'ours de Claude Boissol : Mme Terrasse

1957 : Mademoiselle Strip-tease de Pierre Foucaud : La directrice du cabaret

1959 : Business de Maurice Boutel : L'avocate

1960 : Interpol contre X de Maurice Boutel : Magda

1961 : Cadavres en vacances de Jacqueline Audry : Mme Lever

1961 : Les Cinq Dernières Minutes, épisode Cherchez la femme de Claude Loursais série TV

1965 : L'Homme de l'Interpol de Maurice Boutel : Wanda

1966 : Joë Caligula, du suif chez les dabes de José Bénazéraf : La femme du gangster

Théâtre

1933 : Lundi 8 heures de George S. Kaufman et Edna Ferber, mise en scène Jacques Baumer, théâtre des Ambassadeurs

1951 : Ombre chère de Jacques Deval, mise en scène de l'auteur, théâtre Édouard VII

1953 : La Garce et l'ange de Frédéric Dard, mise en scène Michel de Ré, théâtre du Grand Guignol

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| 21 décembre 1911 | |||||||||||||||||||||||||||

| 22 août : Décès | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Charles de Gaulle : Fondation du RPF

En 1947, il fonde un mouvement politique, le Rassemblement du peuple français (RPF), afin de transformer la scène politique française, de lutter contre le régime « exclusif » des partis, de s'opposer à l'avancée du communisme et de promouvoir une nouvelle réforme constitutionnelle privilégiant le pouvoir exécutif. Il propose également une troisième voie économique (l'association capital-travail). Le RPF reprend également les thèmes de la droite la plus traditionnelle : ultra-conservatisme colonial (il critique jusqu'à la construction de lycées d'enseignement général à Madagascar), anticommunisme virulent (exploitant les inquiétudes sur l'avancée du communisme dans l'Union française et en Indochine) et même, au moins jusqu'en 1950, la clémence à l'égard de Philippe Pétain. Toutefois, les déclarations du colonel Rémy réhabilitant le rôle de Pétain seront immédiatement désavouées par le général de Gaulle, mais pas l'initiative de Terrenoire, demandant son amnistie. Il est vrai, comme le rappelle l'historien René Rémond (dans Les Droites en France), que c'est au nom de la réconciliation nationale qu'en 1949 et 1950, le même général de Gaulle plaidait pour l'élargissement du « vieillard de quatre-vingt-quinze ans ».

Le parti rallie des résistants (dont Jacques Chaban-Delmas) mais aussi des notables comme Édouard Frédéric-Dupont ou Edmond Barrachin (qui fut, dans les années 1930, directeur du comité central du Parti social français). D'anciens pétainistes et même d'anciens collaborateurs parviennent à s'y faire admettre, notamment dans les sections d'Indochine et d'Algérie, dans le service d'ordre, dans les rangs des syndicats ouvriers proches du R.P.F. et parmi les maires élus en 1947. Certains polémistes du parti, notamment Jean Nocher, déploient une extrême agressivité verbale. Pour ces raisons, l'historien Henry Rousso (dans Le Syndrome de Vichy) discerne au RPF « des tendances pro-pétainistes, soit qu’elles aient été envoûtées par la magie du verbe maréchaliste, soit qu’elles aient été convaincues de son impact dans l’opinion ». René Rémond (Les Droites en France) préfère rapprocher le RPF de la lignée du bonapartisme et du boulangisme, tout en observant que le RPF est, dans l'histoire du gaullisme, l'épisode le moins éloigné de « ce qu'en France on a l'habitude de qualifier de fascisme ».

Après un grand succès en 1947-1948 (35 % des suffrages aux municipales de 1947, 42 % des sénateurs élus en 1948), le RPF décline de 1949 à 1951. La gestion efficace des événements sociaux de l'automne 1947 par le gouvernement de la troisième force a affaibli le mouvement gaulliste. Le recours à de Gaulle semble alors moins nécessaire pour les conservateurs, les modérés et le patronat. Dans l'opposition, le RPF est frappé d'un véritable ostracisme de la part des autres partis politiques, entretenu par le refus du général de Gaulle de se compromettre avec les autres partis. En 1951, le RPF obtient encore plus de 4 millions de voix (22,3 % des suffrages et 16,8 % des inscrits) et 117 députés.

Le RPF est irrémédiablement affaibli par la défection de vingt-sept députés : ainsi, contre les consignes du Général, Édouard Frédéric-Dupont et Edmond Barrachin votent la confiance au gouvernement d'Antoine Pinay en 1952. En juillet, quarante-cinq autres font défection. Les gaullistes se divisent alors entre les loyalistes, qui fondent l'Union des républicains d'action sociale (URAS), et les autres, qui rejoignent l'Action républicaine et sociale (ARS).

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle#Fondation_du_RPF | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Charles de Gaulle | |||||||||||||||||||||||||||

| Charles de Gaulle : Fondation du RPF | |||||||||||||||||||||||||||

| Appel du 21 mai 1940 : Charles de Gaulle | |||||||||||||||||||||||||||

| Gouvernements Charles de Gaulle I et II | |||||||||||||||||||||||||||

| Brigitte Bardot : Charles de Gaulle déclare | |||||||||||||||||||||||||||

| 22 novembre 1890 | |||||||||||||||||||||||||||

| 9 novembre 1970 | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

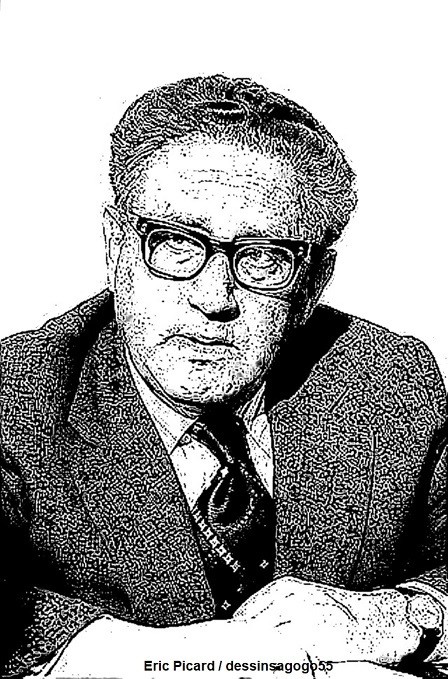

Henry Kissinger

Henry Kissinger, né Heinz Alfred Kissinger le 27 mai 1923 à Fürth en Allemagne, est un diplomate américain, politologue et consultant en géopolitique.

Allemand de naissance, de confession juive, il émigre aux États-Unis en 1938 pour fuir les persécutions nazies et est naturalisé en 1943. Interprète pour les services secrets américains durant la Seconde Guerre mondiale en Europe, il devient pour une courte période administrateur de la ville de Krefeld.

De retour aux États-Unis en 1946, il étudie à Harvard avant de se lancer en politique. D'abord conseiller à la sécurité nationale américaine, il devient secrétaire d'État du gouvernement républicain de Richard Nixon, poste qu'il occupe ensuite sous Gerald Ford. Promoteur de la Realpolitik, il joue un rôle important dans la diplomatie américaine au cours de la guerre froide de 1968 à 1977, en étant notamment, en 1973, l'un des artisans de la signature des accords de paix de Paris. Il inspire la politique de la Détente avec l’Union soviétique et joue un rôle crucial dans le rapprochement avec la Chine à partir de 1971.

Kissinger reçoit le prix Nobel de la paix en 1973 pour son action dans la résolution de la guerre du Viêt Nam. Ce prix est notamment marqué par la démission de deux membres du comité, en guise de protestation. Figure médiatique, souvent décrit comme brillant, il reste un personnage controversé, sa politique étrangère lui crée de nombreuses inimitiés, aussi bien du côté de la gauche pacifiste, que de certaines associations humanitaires et de la droite anticommuniste.

Il est fondateur de Kissinger Associates et en assure la présidence. Entreprise de conseil en relations internationales, elle a pour clients des firmes multinationales qu'elle assiste dans leurs négociations de contrats commerciaux avec des États. Il a par ailleurs écrit une douzaine d'ouvrages sur l'histoire diplomatique et les relations internationales.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Bruno Mars : Grenade

Grenade est une chanson du chanteur Bruno Mars. Elle est extraite de son premier album studio Doo-Wops & Hooligans. Il s'agit du second single officiel de cet album.

Histoire

Dans cette chanson, Bruno Mars s’adresse à une fille qu’il aime (son ex). Mais cette fille en question l'a quitté et ne l'aimait pas. Il raconte alors qu'il pourrait se tuer pour elle, mais que cette dernière ne ferait pas la même chose. Il tire son piano (le piano représente le fardeau qu'il a en lui à cause des sentiments pour son ex) et parcourt la Californie. Il s'arrête devant sa bien-aimée et voit que celle-ci l'a déjà remplacé, alors il continue son chemin sans trop savoir où aller et s'arrête sur un chemin de fer, il y joue quelque notes de piano et on voit un train arriver devant lui puis l'image se coupe avant l'impact. Il s'est suicidé

.

Paroles

Easy come, easy go, that's just how you live, oh

Take, take, take it all, but you never give

Should have known you was trouble from the first kiss

Had your eyes wide open

Why were they open? (Ooh)

Gave you all I had and you tossed it in the trash

You tossed it in the trash, you did

To give me all your love is all I ever ask

'Cause what you don't understand is

I'd catch a grenade for ya (yeah, yeah, yeah)

Throw my hand on a blade for ya (yeah, yeah, yeah)

I'd jump in front of a train for ya (yeah, yeah, yeah)

You know I'd do anything for ya (yeah, yeah, yeah)

Oh, oh, I would go through all this pain

Take a bullet straight through my brain

Yes, I would die for ya, baby

But you won't do the same

No, no, no, no

Black, black, black and blue

Beat me 'til I'm numb

Tell the devil I said "Hey" when you get back to where you're from

Mad woman, bad woman

That's just what you are

Yeah, you'll smile in my face then rip the brakes out my car

Gave you all I had and you tossed it in the trash

You tossed it in the trash, yes you did

To give me all your love is all I ever ask

'Cause what you don't understand is

I'd catch a grenade for ya (yeah, yeah, yeah)

Throw my hand on a blade for ya (yeah, yeah, yeah)

I'd jump in front of a train for ya (yeah, yeah, yeah)

You know I'd do anything for ya (yeah, yeah, yeah)

Oh oh, I would go through all this pain

Take a bullet straight through my brain

Yes, I would die for ya, baby

But you won't do the same

If my body was on fire

Ooh, you'd watch me burn down in flames

You said you loved me, you're a liar

'Cause you never, ever, ever did, baby

But darling, I'd still catch a grenade for ya (yeah, yeah, yeah)

Throw my hand on a blade for ya (yeah, yeah, yeah)

I'd jump in front of a train for ya (yeah, yeah, yeah)

You know I'd do anything for ya (yeah, yeah, yeah)

Oh oh, I would go through all this pain

Take a bullet straight through my brain

Yes, I would die for ya, baby

But you won't do the same

No, you won't do the same

You wouldn't do the same

Ooh, you'd never do the same

No, no, no, no oh

Source : LyricFind

Paroliers : Andrew Wyatt / Ari Levine / Bruno Mars / Christopher Brown / Claude Kelly / Jeff Tweedy / Philip Lawrence

Paroles de Grenade © Warner Chappell Music, Inc, Round Hill Music Big Loud Songs, Downtown Music Publishing, BMG Rights Management, Universal Music Publishing Group

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||

| Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

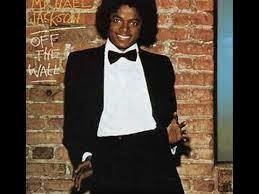

Michael Jackson : Don't Stop 'Til You Get Enough

Don't Stop 'Til You Get Enough est une chanson de Michael Jackson sortie le 28 juillet 1979 et extraite de l'album Off the Wall (1979), dont elle est le 1er single.

Don't Stop 'Til You Get Enough se hissa à la première place du Billboard Hot 100 aux États-Unis et le single fut certifié disque de platine par la RIAA. En 1980, Michael Jackson obtint pour ce titre le Grammy Award de la meilleure prestation vocale R&B masculine ainsi que l'American Music Awards du meilleur titre soul/R&B.

Historique

En 1978, Michael Jackson joua le rôle de l'épouvantail dans le film The Wiz, une adaptation du roman de Lyman Frank Baum Le Magicien d'Oz. Lors du tournage, Michael — alors toujours membre des Jacksons — se lia d'amitié avec le directeur musical du film, Quincy Jones, qui décida de l'aider pour un projet d'album en solo, intitulé Off the Wall. Après avoir écouté des centaines de démos, les deux hommes sélectionnèrent les musiques destinées à figurer dans l'album, parmi lesquelles Working Day and Night, Get on the Floor et Don't Stop 'Til You Get Enough. Les enregistrements se déroulèrent entre le 4 décembre 1978 et le 3 juin 1979 à Los Angeles.

Michael Jackson affirme que la mélodie de Don't Stop 'Til You Get Enough lui est venue en 1978 alors qu'il se trouvait dans la résidence des Jackson à Encino, et qu'une fois en tête, il ne parvenait plus à s'en affranchir. N'étant pas lui-même claviériste, il demanda à son plus jeune frère, Randy Jackson, de jouer l'air au piano dans le studio d'enregistrement familial. Lorsque la mère de Michael, Katherine Jackson, entendit la chanson pour la première fois, elle fut choquée par le contenu des paroles qui, selon elle, pouvaient être interprétées comme se rapportant à un acte sexuel. Son fils lui répondit qu'il n'avait pas écrit la chanson dans cette intention et qu'elle pouvait signifier tout ce que les gens voulaient.

L'enregistrement fut présenté à Quincy Jones et décision fut prise d'inclure la chanson dans l'album Off the Wall. Michael Jackson déclara par la suite à propos du titre :

« Cette chanson représente beaucoup pour moi car c'est la première que j'ai écrite entièrement. »

Dans une interview télévisée du claviériste Greg Phillinganes, ce dernier affirma être le co-compositeur du titre avec Jackson. En effet, certaines copies du single de Don’t Stop ‘Til You Get Enough le créditent comme co-compositeur. Cependant, après une procédure judiciaire, les avocats de Jackson obtinrent l’éviction du musicien en qualité de co-compositeur, en invoquant le fait que Michael Jackson avait fait appel à lui seulement pour arranger et étoffer son titre. En effet, Phillinganes a bien écrit et arrangé le pont, dans lequel interviennent des duels entre les solos du synthétiseur mini moog et la section de cuivres, sans que cela puisse faire de lui le co-compositeur du titre. Le claviériste ne contesta pas la décision de justice et cela ne l'empêcha pas de poursuivre sa collaboration avec Michael Jackson sur ses albums suivants.

Composition

Don't Stop 'Til You Get Enough se situe musicalement dans le registre disco-funk. La chanson est jouée en mode B mixolydien et en signature rythmique commune ; le registre vocal de Jackson s'étend de G # 3 à B5. Les instruments utilisés sont une section de cuivres à six pièces (deux trompettes, un saxophone ténor, un trombone et un saxophone baryton), une section de cordes (arrangée par Ben Wright) et deux guitares auxquels s'ajoutent des claviers, des basses, de la batterie et des percussions. Le tempo de la chanson est de 120 battements par minute. Le titre commence par une introduction parlée de Jackson avant qu'il ne se mette à chanter en voix de fausset.

La structure musicale de Don't Stop 'Til You Get Enough est très nette et comporte peu de marqueurs rythmiques brutaux, ce qui, combiné à la performance vocale de Jackson, donne un rendu très « léger » à l'écoute et fait de cette chanson un tube facilement reconnaissable. Au sujet de l'introduction parlée, le critique musical Gerri Hirshey estime qu'elle « consiste en dix secondes de parfaite tension pop » tandis que son collègue Paul Lester la qualifie d'« introduction la plus excitante jamais créée pour une chanson pop ». Selon certains observateurs, la « force » qu'évoque Michael Jackson dans la chanson serait une référence au film La Guerre des étoiles (1977).

Clip

Le clip de Don't Stop 'Til You Get Enough fut dirigé et produit par Nick Saxton et diffusé pour la première fois en octobre 1979. Dans un décor disco coloré, fait de cristaux et de perles, on y voit Michael Jackson en smoking qui chante et danse.

D'une durée de 4 min 11 s, ce fut le premier clip de la carrière en solo du chanteur. Au moment du pont, Michael Jackson apparaît à l'écran en triplé, ce qui était considéré comme une innovation à l'époque. Les effets spéciaux furent obtenus grâce à la technique de l'incrustation qui venait d'être inventée. Les paroles du clip sont identiques à celles de la chanson et l'introduction parlée est conservée.

En concert

Lors de la sortie du titre, à l'été 1979, Michael Jackson interpréta plusieurs fois la chanson de façon impromptue dans des clubs. Il l'interpréta de nouveau lors de la deuxième étape du Destiny Tour (79-80) des Jacksons, ainsi que durant le Triumph Tour (1981). Elle figura également au programme du HIStory World Tour (1996-1997) au sein du Off the Wall Medley. Michael Jackson devait également la chanter lors de la tournée This Is It (2009) qui fut annulée en raison de la mort soudaine de l'artiste.

Critiques

Les critiques furent globalement très positives à la sortie du titre. Stephen Holden, du magazine Rolling Stone, décrivit la chanson comme « l'une des rares productions disco récentes qui fonctionnent à la fois sur la piste de danse et comme une extravagance sonore comparable à Boogie Wonderland de Earth, Wind and Fire ».

James Montgomery, de MTV, estime que Don't Stop 'Til You Get Enough, ainsi que les trois autres singles de l'album Off the Wall, « ont mis en évidence — ou plus précisément en roue libre — les talents de Jackson en tant qu'artiste, chanteur, écrivain et, plus important encore, en tant que tête d'affiche ».

Après la mort de Michael Jackson, le blog de la station de radio AOL publia une liste intitulée « Les 10 meilleures chansons de Michael Jackson » sur laquelle Don't Stop 'Til You Get Enough figurait à la dixième place.

William Rhulmann, auteur du livre The All-Music Guide to Rock, considère Don't Stop 'Til You Get Enough comme un « morceau de danse irrésistible ».

Pour John Lewis, auteur de 1001 Albums You Must Hear Before You Die, cette « chanson nerveuse et frénétique » est l'élément central de l'album. Il conclut en affirmant que « les cris de fausset de Jackson et ses glapissements fringants servent de fil conducteur tout au long de la chanson et viennent ponctuer l'époustouflant arrangement de cordes de Ben Wright et les cuivres de Jerry Hey ».

J. Randy Taraborrelli, biographe de l'artiste, décrit le style vocal de Jackson comme un « falsetto sexy et enjoué » que « personne ne lui connaissait auparavant ».

Nelson George (en) écrit pour sa part que la période de grandeur artistique de Michael Jackson commence avec Don't Stop 'Til You Get Enough. Il juge que les percussions et les chœurs sont « astucieusement chorégraphiés » afin de « créer une ambiance dramatique et extatique sur la piste de danse ». Il ajoute également : « c'est une chose que de faire un disque de danse ; c'en est une autre d'inculquer à ce morceau une qualité épique et festive comme Michael le fait ici ».

Selon la critique musicale Anne Danielsen, le succès de cette chanson est dû en partie au fait qu'elle dépasse les clivages raciaux et n'est pas uniquement assimilable à de la « musique noire », à une époque où les artistes afro-américains ne sont guère diffusés à grande échelle aux États-Unis. Danielsen note que « cette musique semble avoir été conçue spécialement pour dépasser les différences en matière d'écoute et de goût entre l'audience traditionnelle de la musique noire dansante et celle de la pop mainstream ».

Danielsen ajoute que le titre « se compose d'une suite d'événements percussifs bien articulés et ordonnés qui marquent la rythmique sans la nervosité qui a toujours obsédé James Brown [...] La chanson présente également plusieurs couches instrumentales continues et harmonieuses qui donne à tout ce bel ensemble rythmique une texture plus sensuelle. Le rendu éclatant et chatoyant des cordes, du falsetto de Jackson et de la section de cuivres symbolise à la perfection la légèreté et le relâchement vis-à-vis de l'ennui et des tracas de la vie quotidienne recherchés par la pop mainstream ».

Ventes

Le single se hissa à la première place du Billboard Hot 100 du 13 au 20 octobre et fut certifié disque d'or trois mois après sa sortie. Il arriva également en tête des ventes en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Afrique du Sud et au Zimbabwe et atteignit la troisième place au Royaume-Uni. En 1989, Don't Stop 'Til Get Enough fut certifié disque de platine par la Recording Industry Association of America.

Le single s'est vendu en France à environ 159 000 exemplaires (estimation de 2018).

Reprises

Le chanteur de reggae Derrick Lara et le DJ Trinity ont fait une reprise du morceau en 1980, produite par Joe Gibbs, disponible sur la compilation Hustle! Reggae Disco Kingston London New York (Soul Jazz Records, 2002).

Juan Luis Guerra et son groupe 4.40 ont fait une reprise merengue du morceau en espagnol, sous le titre Dame, disponible sur l'album Mudanza y Acarreo (1985).

Funkbuster, co-produit par F.R. David, réalise une reprise électro du titre en 2003.

Prince rendit hommage à Michael Jackson après sa mort en reprenant le titre tout au long de sa tournée Welcome 2 America Tour (2010).

Divers

En 1980, la chanson est utilisée dans une publicité japonaise avec Michael Jackson pour un scooter du fabricant Suzuki.

Le morceau est chanté par Chris Tucker à la fin du film Rush Hour 2 (2001).

D’octobre 2008 à août 2012, la version instrumentale du titre est utilisée par la Française des jeux pour promouvoir le nouveau tirage du Loto programmé le lundi, mercredi et samedi ; elle se retrouve au générique de début et de fin du tirage ainsi que dans les publicités.

Paroles

You know, I was

I was wondering, you know

If you could keep on

Because the force

It's got a lot of power

And it make me feel like ah