Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour animal animaux annonce art article background base belle blogs bonne

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Faune

Rottweiler

Le rottweiler ou bouvier allemand est une race de chien originaire d'Allemagne, utilisée historiquement pour garder les troupeaux et effectuer des missions de défense de son maître.

Le standard du Rottweiler admet un écart de taille de 7 cm entre la taille la plus petite et la plus grande (61 à 68 cm pour les mâles et 56 à 63 cm pour les femelles), on peut donc parler de sujets de petite, moyenne ou de grande taille.

Origine

À l'époque romaine, des mâtins, ancêtres des rottweilers du XXIe siècle, gardent le bétail destiné à nourrir les légionnaires pendant les grandes campagnes militaires. Une fois les Alpes passées, les Romains progressent jusqu'en Germanie, où ils installent des garnisons, notamment à Rottweil, dans la région du Wurtemberg. Au Moyen Âge, Rottweil devient une ville très prospère, avec une forte activité commerciale. C'est à ce moment que l'on retrouve l'ancêtre du rottweiler sous le nom de metzgerhund (littéralement « chien de boucher »), parce qu'à l'époque il accompagne justement les bouchers, faisant office de bouvier (garde et conduite des bœufs) et de chiens de garde pour les maîtres.

Avec le temps, la race devient plus homogène et c'est à la fin du XIXe siècle qu'apparaît le nom de rottweiler ou bouvier allemand, alors qu'il est présenté à une exposition en 1892. L'interdiction du transport de bétails étant décrétée au début du XXe siècle, le rottweiler perd son emploi et manque de disparaître. Mais il obtient sa « reconversion » pendant la Première Guerre mondiale dans le domaine militaire, ainsi qu'à la ferme. Sur le plan international, le rottweiler a d'abord conquis les États-Unis entre les deux guerres, où il a été reconnu en 1935, alors qu'il a fallu attendre 1966 pour le voir en Angleterre et les années 1970 en France. Actuellement on peut dire qu'il a rattrapé son retard puisqu'il est quatrième au « hit-parade » des naissances en France.

Étant donné son succès et la production de masse, la race est touchée par des problèmes de dysplasie, des troubles osseux et l'entropion (enroulement des paupières vers l'intérieur).

Catégorie

Groupe : Groupe 2, Chiens de type Pinscher et Schnauzer - Molossoïdes - Chiens de montagne et de bouvier suisse

Section : Section 2 (Molossoïde)

Standard

Le rottweiler est un chien de type molossoïde de taille moyenne à grande. Les mensurations admises par le standard de la race vont de 61 à 68 cm pour les mâles et de 56 à 63 cm pour les femelles. Son poids moyen est de 42 kg pour les femelles et de 50 kg pour les mâles. En tant que chien de travail, il ne doit pas dépasser les 60 kg. Cependant le poids n'est pas mentionné au standard.

Le rottweiler est un chien solide, au corps bien musclé. C'est un chien ni pesant ni léger mais bien proportionné. Il évoque la force, la souplesse et l'endurance.

La robe est formée par le poil de couverture et le sous-poil. Le poil de couverture est de longueur moyenne, dur au toucher, lisse et bien serré contre le corps. Le sous-poil ne doit pas dépasser le poil de couverture. Les poils sont un peu plus longs aux membres postérieurs. Noire, avec des marques feu bien délimitées d’un ton brun-roux soutenu sur les joues, le museau, le dessous du cou, le poitrail, les membres ainsi qu’au-dessus des yeux et en dessous de la racine de la queue.

Le standard admis par la Fédération cynologique internationale (FCI) le définit comme étant :

« un chien robuste de taille moyenne à grande, ni lourd, ni léger, ni haut sur pattes, ni levretté. De proportions harmonieuses, son aspect trapu et vigoureux laisse présager force, souplesse et endurance. »

Santé

Avec une espérance de vie qui oscille entre 9 et 12 ans, le rottweiler a une santé correcte pour un chien de sa taille. Par contre, les maladies articulaires sont très fréquentes, avec 20,5 % des chiens souffrant de dysplasie de la hanche et 41 % souffrant de dysplasie du coude. Les maladies cardiaques, le cancer et l'hypothyroïdie (fréquence de 14 % chez le rottweiler) sont aussi à surveiller.

Législation

En Suisse, certains cantons, notamment Genève, interdisent la reproduction et l'acquisition de rottweilers, ainsi que d'autres races considérées comme dangereuses.

En France, la loi du 6 janvier 1999, sur les chiens dits dangereux, classe le rottweiler dans la catégorie no 2, c'est-à-dire « les chiens de garde et de défense ». Ainsi sont obligatoires l'identification par une puce sous-cutanée ou un tatouage, la vaccination contre la rage, une attestation d'assurance responsabilité civile, un certificat d'aptitude, une déclaration à la mairie et le permis de détention. En outre, le chien doit porter une muselière et être tenu en laisse par une personne majeure sur la voie publique. Les mineurs, les majeurs sous tutelle, les personnes ayant un bulletin no 2 du casier judiciaire et les personnes auxquelles la garde d'un chien a été retirée ne sont pas autorisés à détenir un rottweiler. Une absence de permis de détention du chien sera punie avec une amende pouvant égaler un montant de 750 €. Le propriétaire dispose de huit jours pour exécuter la demande du maire, sinon le chien peut être saisi. De plus, si le propriétaire ne présente aucun document lors d'un contrôle de police, celui-ci doit payer une amende de 450 €, le même montant qu'un oubli de vaccin contre la rage sur le chien en question.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Rottweiler | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | Faune | ||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | Rottweiler | ||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

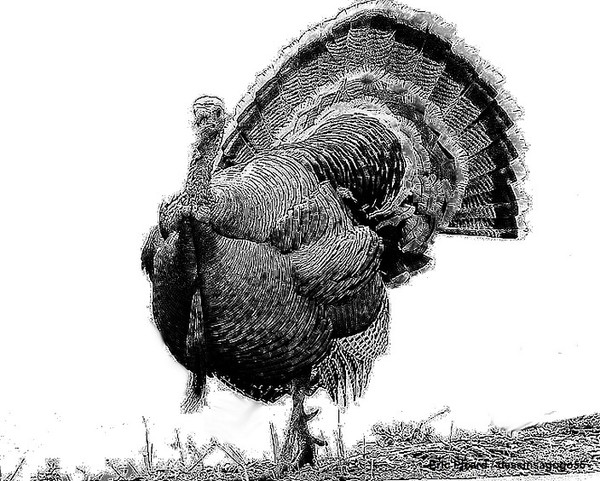

Dinde

Meleagris est un genre d'oiseaux gallinacés de la famille des Phasianidae et de la sous-famille des Meleagridinae, également connue sous le nom de guajolote. Le mâle est appelé dindon, la femelle dinde et le petit porte le nom de dindonneau. Ce sont des oiseaux de basse-cour élevés pour leur chair. La dinde est le plat préféré pour les célébrations comme Noël et Thanksgiving aux États-Unis. La dinde glougloute.

Histoire

Endémique d'Amérique du Nord, le Dindon sauvage fut le seul volatile domestiqué et élevé à l'époque précolombienne, de l’Oasisamérique (au nord-ouest de l’actuel Mexique et sud-ouest des actuels États-Unis) jusqu'au centre du Mexique ; on chassait également le Dindon ocellé dans le sud de la Mésoamérique, dans les forêts tropicales de la péninsule du Yucatán.

Au Mexique, où la dinde était et reste toujours connue sous le nom de guajolote, du nahuatl huexōlōtl et peut être traduit par « grand oiseau monstrueux » (avec une symbolique de virilité à cause de ses appendices charnus (caroncules), et de fécondité), elle tient encore une place importante dans la gastronomie mexicaine.

La dinde, à l'époque préhispanique, en plus d'être domestiquée, était consommée. Ce fut notamment le cas lors du Panquetzalitzli célébré au solstice d'hiver. Ce festival a eu lieu en l'honneur de la victoire de Huitzilopochtli sur la déesse de la lune.

Les Européens la connaissent par les premiers colons espagnols qui l'appelaient « poule d'Inde » et les missionnaires jésuites qui la ramenèrent vers 1500 en Europe où elle se diffusa rapidement (contrairement à la néophobie envers les aliments végétaux du Nouveau Monde tels que le maïs, la tomate, le cacao ou la pomme de terre) car cet oiseau était assimilé aux volailles de basse-cour (poulet et pintade). Les termes coq d'Inde et poule d'Inde sont abrégés en dinde, l'emploi de ce mot étant attesté en 1600 dans le traité Théâtre d’Agriculture et mesnage des champs de l'agronome Olivier de Serres, qui parle de « l'importun piaulement des dindes », le nom étant à cette époque aussi bien masculin que féminin, usage qui perdure dans bon nombre de parlers populaires.

La dinde arrive d'Espagne en France probablement via la Navarre : un contrat nous apprend que Marguerite d'Angoulême en faisait élever en 1534 dans son château d'Alençon par un fermier navarrais . Les premières dindes mangées en France sont attestées en 1549 lors d'un banquet donné à Paris en l'honneur de Catherine de Médicis et en 1570 aux noces du roi Charles IX.

Étymologie

Le substantif féminin dinde (prononcé [dɛ̃:d]) est issu de coq d'Inde, poule d'Inde et poulet d'Inde (respectivement « dindon », « dinde » et « dindonneau »), désignant — comme le latin médiéval gallina de India — la pintade, originaire d'Abyssinie, appliqué ensuite au dindon — introduit du Mexique, pays des Indes occidentales espagnoles — puis à sa femelle.

Ramené en Europe par les conquistadors espagnols en 1521, lors de la conquête du Mexique que l'on croyait être les Indes, ce volatile a pris le nom de « poule d'Inde », que l'usage a ramené par aphérèse à « dinde ». Curieusement, les anglophones l'appellent Turkey Hen (« poule de Turquie ») — raccourci couramment en turkey — parce qu'à sa découverte elle fut confondue avec la pintade (Guineafowl, alors aussi Turkey Hen), importée en Europe via la Turquie.

Les lusophones l'appellent Peru (« Pérou » en portugais).

Liste des espèces

D'après la classification de référence (version 2.2, 2009) du Congrès ornithologique international (ordre phylogénique) :

Meleagris gallopavo Linnaeus, 1758 – Dindon sauvage

Meleagris ocellata Cuvier, 1820 – Dindon ocellé

Le nom scientifique de genre se réfère au coq (genre Gallus) en raison de sa ressemblance à ce gallinacé et au paon (genre Pavo) car les mâles de ces deux espèces se pavanent et font la roue.

Les dindes domestiques proviennent quasi exclusivement du Dindon sauvage, le Dindon ocellé étant très rare en élevage.

Élevage et commerce

Poids économique

La France serait le deuxième producteur mondial, avec 625 000 t/an (déclaration de la France à la FAO en 2004, pour 2 millions de tonnes de volailles de toutes espèces confondues produites en 2004 en France). Le tonnage produit en 2005 était de 550 600 tonnes équivalent carcasse (tec) selon l'Office de l'élevage. Plus du tiers de la production française est voué à l'export (220 000 tec en 2005 selon l'Office de l'élevage). La plupart de ces exportations sont destinées à des pays européens, au premier rang desquels se trouve l'Allemagne. Le premier producteur mondial, les États-Unis, produit 2 657 000 tonnes équivalent-carcasse en 2009. Dans le monde, environ 700 millions de dindes sont abattues.

Depuis les années 2000, la production française de dinde, confrontée à une baisse de la consommation intérieure (d'abord au profit de l'oie puis du chapon) et des exportations sur le marché européen, se replie.

En 2014, la France est nette exportatrice de dinde, d'après les douanes françaises. Le prix à la tonne à l'export était d'environ 2 500 €.

Maladies

Cet oiseau est particulièrement sensible à plusieurs zoonoses, dont :

la grippe aviaire et notamment au virus H5N1 ; les éleveurs sont tenus d’appliquer scrupuleusement les mesures de confinement obligatoires dans les zones à risque. On ne recense en France qu’un seul cas de H5N1, déclaré en 2006 dans un élevage de dindes (situé à Versailleux, dans l'Ain) ;

plusieurs souches de salmonelles (dont celle qui provoque l'arizonose), y compris pour les dindes élevées à l'extérieur, surtout pour les gros élevages et surtout d’octobre à décembre au moment du pic de production industrielle des dindes de Noël, selon un rapport de l'AESA listant les facteurs connus de risque pour l'Union Européenne. Les cheptels détectés positifs à la Salmonella en Europe étaient tous, selon l'AESA, concentrés dans six pays. Certaines de ces souches peuvent infecter l'humain. La vaccination diminue ce risque selon l'AESA.

Facteur supplémentaire de risque : tous les élevages de dindes de la planète proviennent d'un petit nombre de reproducteurs importés puis sélectionnés depuis trois siècles, ce qui a entraîné une perte de diversité génétique, qui rend les souches domestiquées probablement plus sensibles aux flambées épidémiques.

Dans la culture

Calendrier républicain

Dans le calendrier républicain, la Dinde était le nom attribué au 15e jour du mois de brumaire

.

Expressions populaires

Le mot « dinde » est parfois utilisé comme un terme péjoratif désignant une femme, et notamment une jeune fille, considérée comme sotte ou stupide. À ce sujet, voir idiotisme animalier.

En gaga (parler stéphanois), l'appellation est différente : on parle d'un dinde pour le mâle. La femelle est alors appelée « dindonne ».

Expression lorraine et champenoise : « être fier comme un dindon ». Se dit également en Bourgogne.

Représentations artistiques

Plusieurs peintres ont fait de la Dinde le thème principal d'un tableau, notamment Francisco Goya (la Dinde plumée, Neue Pinakothek, Munich) et Claude Monet (Les Dindons, 1977, musée d'Orsay).

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Dinde | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | Dinde | ||||||||||||||||||||||||||

| Dinde farcie aux marrons | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Aigle royal

L'Aigle royal (Aquila chrysaetos) est une espèce d'oiseaux de la famille des Accipitridés. C'est un rapace brun foncé, avec un plumage plus brun-doré sur la tête et le cou. L'Aigle royal utilise son agilité, sa vitesse et ses serres extrêmement puissantes pour attraper ses proies : des lapins, des marmottes, des écureuils, et de grands mammifères comme les renards, les chats sauvages et domestiques, de jeunes chèvres de montagne, de jeunes bouquetins, et de jeunes cervidés. Il consomme aussi des charognes, si les proies sont rares, ainsi que des reptiles. Des oiseaux, dont des espèces de grande taille comme des cygnes ou des grues, des corbeaux et des goélands marins ont tous été notés comme proies potentielles.

L'Aigle royal défend un territoire pouvant atteindre 155 kilomètres carrés. Il est monogame et un couple peut rester ensemble pendant plusieurs années voire pour la vie. Ils nichent en altitude, dans les falaises, les arbres ou sur les structures humaines comme des poteaux téléphoniques. Les aigles royaux construisent des nids énormes auxquels ils peuvent revenir pendant plusieurs années. Les femelles pondent un à quatre œufs, et les deux parents les couvent pendant 40 à 45 jours. Souvent seul un ou deux jeunes survivent jusqu'à l'envol, à l'âge de trois mois environ. Ayant autrefois une répartition holarctique étendue, il a disparu de plusieurs des zones les plus densément peuplées. Bien que localement éteinte ou rare, l'espèce est encore assez commune en Eurasie, en Amérique du Nord et dans certaines régions d'Afrique. L'espèce connaît sa plus forte densité de nidification dans le sud du comté d'Alameda, en Californie.

La sous-espèce eurasienne est utilisée pour chasser et tuer les loups dans de nombreuses communautés indigènes, où l'oiseau est considéré avec grand mysticisme. Cet aigle est protégé dans plusieurs pays depuis les années 1970.

Taille et silhouette

L'Aigle royal est un grand rapace marron foncé, aux larges ailes. Sa taille est variable : il mesure de 66 à 100 cm de longueur, et son envergure est généralement comprise entre 1,8 et 2,34 m. Chez la plus grande des sous-espèces, A. c. daphanea, les mâles et les femelles pèsent respectivement 4,05 kg et 6,35 kg ; chez la plus petite, A. c. japonensis, ces valeurs sont respectivement 2,5 kg et 3,25 kg. La taille maximum est sujette à débat, le poids maximum classique pour une grosse femelle étant de 6,8 kg, et les plus grandes sous-espèces représentent les oiseaux les plus lourds du genre Aquila. En captivité cependant on a enregistré des poids de 12,1 kg pour un aigle élevé pour la fauconnerie, et une envergure de 2,81 mètres. Si les deux sexes ont le même plumage, il existe un important dimorphisme sexuel au niveau des tailles, les femelles étant plus grandes que les mâles.

En vol, ses grandes ailes et sa queue, aussi longue que les ailes sont larges, le caractérisent. Les ailes devenant un peu moins large près du corps, leur bord postérieur montre un profil en « S ». Il a un vol puissant, ponctué de planés ; de face le dièdre est un « V » aplati, mais le rapace peut également voler avec les ailes planes ou en cloche. Il vole généralement à une vitesse de 45-50 km/h, mais peut aller jusqu'à 130 km/h. En piqué, sa vitesse peut avoisiner les 320 km/h

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Bécasse des bois

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

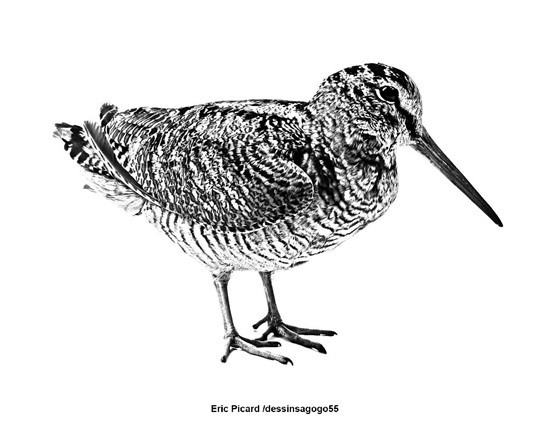

Bécasse des bois

La Bécasse des bois (Scolopax rusticola) est une espèce d'oiseaux de taille moyenne, de la famille des Scolopacidae, oiseau migrateur discret et essentiellement nocturne.

La bécasse est chassable dans tous les états de l'Union européenne, ainsi que dans les régions voisines, notamment dans les Balkans et autres pays européens de l'ex-URSS (principalement la Russie), tant par des chasseurs résidents qu'étrangers. La population de l'espèce est considérée comme en régression dans la plupart de ces régions.

C'est un oiseau typiquement forestier, qui semblait également autrefois apprécier les régions bocagères (Bretagne, notamment). Il est réputé plutôt lucifuge : « Ces oiseaux de passage, dont les chasseurs font le plus grand cas, nous arrivent par un temps sombre, le plus souvent la nuit ; ils s'abattent dans les taillis ou les futaies, et préfèrent les bois où il y a beaucoup de terreau humide et de feuilles mortes ».

En France, des migrateurs et hivernants sont présents de début octobre à fin mars, début avril.

Plumage

Le plumage de la Bécasse des bois décline toutes les nuances de couleur du brun foncé au beige clair. Son mimétisme la rend extrêmement difficile à observer au sol en milieu forestier.

La coloration brun terne de ce plumage est idéale pour fournir un camouflage pendant la journée et limiter la réflexion de la lumière la nuit, lorsque l'oiseau est le plus actif. Mais lorsque le besoin s'en fait sentir, très probablement à des fins d'accouplement, d'affirmation de la domination territoriale et d'autres modes de communication, S. rusticola peut lever la queue pour révéler des taches de plumes d'un blanc éclatant. En 2023, une nouvelle étude de ces plumes révèle qu'elles diffusent la lumière visible 30 % plus efficacement qu'aucun autre plumage connu. Cette réflectance diffusive est due à une nanostructure désordonnée composée de kératine et d'air à l'intérieur du vexille. De plus, l'aplatissement, l'épaississement et la disposition des barbules créent une macrostructure de type store vénitien qui améliore la réflexion. Les bécasses ont peut-être développé ce dispositif dans le cadre d'une communication visuelle à longue portée dans des environnements faiblement éclairés.

Vision

La Bécasse des bois fait partie des oiseaux réputés avoir une excellente vision, y compris de nuit. Elle peut voir à 360°.

Son envol rapide et bruyant, souvent très près du gêneur, ou son atterrissage, assez lourd, donnent l'occasion d'observer la Bécasse des bois dans de bonnes conditions.

Certains auteurs ont écrit qu'elle « craint la chaleur et la sécheresse » qui diminuent son accès aux vers de terre.

Entre légendes et réalité

La bécasse, peut-être en raison de sa discrétion, est à l'origine de nombreuses histoires et légendes. On raconte ainsi qu'une bécasse blessée serait capable de panser sa blessure grâce à un mélange de salive, de végétaux, et de terre ; en séchant, cette mixture forme une sorte de plâtre qui arrêterait une hémorragie ou immobiliserait un os fracturé. De même, il serait question de bécasses « chirurgiennes », capables de panser les blessures de leurs congénères par le même procédé.

Il semblerait que différentes espèces de bécasses et d'autres Scolopacidae, dont la Bécasse des bois, soient capables de transporter un ou plusieurs de leurs poussins en vol. L'adulte placerait le juvénile entre ses pattes et l'y maintiendrait tout en volant afin de l'emmener en lieu sûr. Ce comportement, bien que surprenant et jamais étayé par preuve photographique, pourrait être bien réel d'après les nombreux témoignages, parfois très sérieux.

Sa fiente caractéristique (large, blanche et sans odeur) est appelée « miroir » ; c'est un marqueur de la présence ou du passage de l'oiseau.

Localement, les populations de bécasses sont ou ont été estimées par la méthode des ICA (indices cynégétiques d'abondance).

Chaque soir ou presque, dès le crépuscule, la bécasse quitte ses remises forestières pour aller se nourrir sur des prairies pâturées ou dans des vignes riches en lombrics, où elle passe l'essentiel de ses nuits. En cours de journée, elle peut également se nourrir en fouillant l'humus des sous-bois à la recherche de lombrics, d'araignées et de petits insectes, grâce à son bec doté d'une mandibule supérieure articulée.

Les gelées, en durcissant la terre, la chassent donc progressivement vers les plaines puis vers le sud, jusqu'au Maroc. En période durable de froid, la bécasse privilégie les sols acides qui gèlent plus difficilement, et lui permettent de trouver une alimentation encore accessible.

En mars, certaines bécasses quittent les plaines pour remonter en altitude. Elles partent appariées et volent de nuit ; dès le matin, elles se blottissent dans quelques bois et ne reprennent leur route qu'au soir.

Selon Aristide & Stanislas Frézard (1866), « elles construisent leurs nids par terre avec des herbes sèches, entremêlées de petits brins de bois.

La femelle pond quatre ou cinq œufs oblongs d'un gris roussâtre, marbrés de stries ondulées, un peu plus gros que les œufs de pigeon.

Dès que les petits sont éclos, ils quittent le nid et se mettent à voler, avant d'avoir d'autres plumes que celles des ailes. »

La ponte a ordinairement lieu en avril, dans la partie nord de son aire de répartition, la Russie, l'Irlande, la Scandinavie, etc. Une population relativement modeste niche en France. La femelle pond 4 œufs, qu'elle couvera pendant 22 jours, avant que les poussins nidifuges ne voient le jour.

L'une des premières rémiges primaires est atrophiée et constitue un petit plumeau très fin et très rigide, autrefois très recherché par les artistes (peintres, enlumineurs, etc.) pour les détails de leurs toiles. Cette rémige a conservé le nom de « plume du peintre ».

Les principales menaces pesant sur la bécasse semblent être la chasse, le saturnisme et la dégradation de certains de ses habitats ruraux (sols humiques et humides riches en vers de terre...). Ses populations sont fortement exploitées par les chasseurs qui en tuent 3 à 4 millions en Europe chaque année. En France cependant, afin de combattre sa régression, la bécasse fait l'objet d'un CPU (Carnet de Prélèvement Universel), qui permet de comptabiliser le nombre d'oiseaux prélevés. De plus, certains modes de chasse sont interdits (pantes, tir à la passée et à la croule, piégeage)

La Bécasse des bois fait partie des oiseaux qui semblent être depuis plusieurs siècles en régression sur une très grande partie de leur aire naturelle ou potentielle de répartition.

Elle se nourrissait autrefois - de nuit - de larves d'insectes ou vers trouvés en abondance sous les bouses de vaches. Depuis que les vaches sont traitées à l'ivermectine (puissant antiparasitaire et insecticide, très rémanent), cette ressource a fortement diminué.

Son activité se déroule essentiellement dans l'environnement nocturne. À proximité des zones habitées ou industrielles, ou d'axes de circulation éclairés, en tant qu'espèce au comportement nocturne, elle pourrait être sensible au phénomène dit de « pollution lumineuse ».

Elle a pu être localement victime du braconnage ; ainsi expliquaient les Annales forestières de 1866 : en Bretagne, alors qu'au coucher du soleil, les bécasses commençaient à « se répandre dans les clairières en suivant les sentiers. C’est là qu'on les prend facilement au lacet. En Bretagne, on leur fait la chasse d'une singulière façon. Deux hommes se réunissent pour s'embusquer dans les pâturages de la forêt, où, sous les bousards de vache, les bécasses trouvent une ample moisson de vers. L'un porte une lanterne et une sorte d'épinette fixée à l'extrémité d'un long manche ; l'autre une de ces sonnettes qu'on attache au cou des vaches. Les oiseaux se laissent ainsi approcher d'assez près pour les enserrer dans les mailles d'un filet » (voir illustration ci-contre).

« La bécasse est, comme dit Belon, « une moult grosse bête, » si elle se laisse prendre de la manière qu'il raconte et qu'il nomme folâtrerie. Un homme couvert d'une cape couleur de feuilles sèches, marchant courbé sur deux courtes béquilles, s'approche doucement, s'arrêtant lorsque la bécasse le fixe, continuant d'aller lorsqu'elle recommence à errer jusqu'à ce qu'il la voie s'arrêter la tête basse ; alors frappant doucement de ses deux bâtons l'un contre l'autre, la bécasse s'y amusera et affolera tellement, que le chasseur l'approchera d'assez près pour lui passer un lacet au cou » .

La bécasse est depuis longtemps chassée. Selon les Annales forestières de 1866, « la chair de la bécasse, y compris les excréments, est une friandise pour ceux qui l'aiment. C'est le cas de rappeler le proverbe latin : De gustibus coloribusque non disputandum ».

La littérature cynégétique distinguait autrefois en France - au moins jusqu'au XIXe siècle - plusieurs variétés de bécasse, qui se chassaient de la même manière :

la bécasse ordinaire ;

la « petite bécasse » ou « bécasse martinet », au bec plus long, aux pattes bleues et plumage roussâtre, et qui arrivait plus tard que la Bécasse des bois.

la grosse bécasse, dont le plumage est plus rembruni que celui de la bécasse ordinaire, et la taille plus grande d'un tiers elle habite les bois, et se tient de préférence dans les grosses haies doubles des pays couverts : ces trois premières variétés paraissent courantes ;

la bécasse blanche, dont le bec et les pieds sont jaunes ;

la bécasse rousse, à plumage ondé de roux clair sur un fond roux ;

la bécasse isabelle, à plumage d'un jaune léger ;

la bécasse à tête rousse, à corps blanchâtre, ailes brunes et tête roussâtre ;

la bécasse aux ailes blanches, en tout semblable à la commune, si ce n'est par ses ailes qui sont blanches.

La législation encadrant sa chasse varie selon les époques, les pays, et les régions. Le chasseur utilise souvent un ou plusieurs chiens, car le camouflage de la bécasse la rend difficile à détecter. Au Royaume-Uni, on apprécie aussi de la chasser avec une rangée de rabatteurs.

Le nombre de bécasses aujourd'hui chassées en Europe est très mal connu : 3 à 4 millions d'individus par an, selon Ferrand et Gossmann en 2009, et au moins 2 730 125 bécasses par an dans la Communauté européenne, la Suisse, et la Norvège, selon Hirschfeld et Heyd (2005), mais c'est l'un des oiseaux terrestres les plus consommés par les chasseurs et leurs proches.

Risque de saturnisme pour le consommateur de bécasses

Sa chair fait partie des aliments posant un réel risque de saturnisme pour les consommateurs réguliers de gibier.

La Bécasse des bois peut vivre plus de 15 ans ce qui l'expose à des risques de bioaccumulation de plomb, de radionucléides, ou d'autres produits susceptibles d'être bioconcentrés par les lombrics. À ces métaux bioaccumulés s'ajoutent les grenailles et fragments de plomb incrustés dans les parties consommées de l'animal tué à la chasse.

En 2016, une étude visant à « évaluer le risque pour la santé des consommateurs de gibier sauvage » s'est intéressée à la quantité et aux caractéristiques du plomb incorporé dans la chair de cette espèce, choisie car parmi les plus populaires chez les chasseurs.

59 carcasses de bécasse tirées par des chasseurs italiens en Ukraine ont été étudiées par radiographie. 62 grenailles entières ont été extraites de 20 de ces cadavres (2 à 4 billes par spécimen) puis lavées, séchées, pesées (avec une précision de +/- 0,1 mg) et décrites pour leur couleur, forme et taille, ce qui a permis de confirmer que la plupart des billes avaient perdu des fragments de plomb lors de l'impact.

Résultats : 96,6 % de ces bécasses contenaient des billes entières et/ou des fragments - souvent microscopiques - de plomb. Chaque oiseau contenait 3,64 billes entières et une moyenne 2,14 zones de fragmentation. 75,7 % de ces zones de fragmentation contenaient de minuscules particules de plomb (toutes de taille inférieure à 1 mm)2. Près des 3/4 des cadavres contenaient à la fois des billes entières et des fragments de billes. 74 % des zones d'éclatement étaient situées dans la tête, le cou, les ailes et la ceinture pectorale. Enfin, 35,2 % étaient situées dans des parties consommables.

Selon l'oiseau, le poids de plomb incrusté variait de 45 à 52 mg/100 g de poids humide, et 84,6 % de ce plomb se trouvait dans les parties comestibles.

Les auteurs en ont conclu que « les consommateurs de viande de gibier sont exposés à une risque de saturnisme ». Ils précisent que dans ce cas, le nombre de grenailles par unité de masse corporelle (1,21 bille de plomb pour 100 g de poids corporel) était plus élevé que ce qui a été constaté chez d'autres espèces d'oiseaux comme l'étourneau européen, qui contenait en moyenne 0,93 bille de plomb pour 100 g de poids corporel ; 0,73 chez la perdrix rouge ; 0,52 chez l'eider à duvet ; 0,41 chez le guillemot de Brünnich. En 2010, une étude anglaise basée sur la radiographie de bécasses préparées et prêtes à être enfournées n'y avait détecté qu'un seul plomb en moyenne par bécasse, probablement — estiment-ils — à cause du fait que la bécasse résistant peu à la pénétration du plomb, beaucoup de chasseurs choisissent des cartouches contenant beaucoup de petits plombs, et que les chasseurs italiens préfèrent chasser avec un chien de chasse, plutôt qu'avec une ligne de rabatteurs comme au Royaume-Uni ; un oiseau tiré de plus près contiendra dans ce cas plus de plomb.

Des oiseaux adultes chassés tels que l'eider à duvet, le cygne, ou l'oie Branta leucopsis ont souvent des plombs reçus lors de précédentes saisons de chasse. Pourtant, les cadavres de bécasses chassées adultes présentent globalement autant de plombs incrustés chez les cadavres juvéniles ; cela pourrait s'expliquer par la taille de l'oiseau (l'étourneau, plus frêle, est plus facilement traversé par des billes de plomb), par une faible résilience de la bécasse blessée, ou encore par le fait qu'adulte, la bécasse est devenue plus prudente que lorsqu'elle est juvénile2. D'ailleurs, la part de bécasses juvéniles dans les gibecières est toujours plus importante que celle des adultes : en France, selon Boidot & Aurousseau, elles contiennent plus de 65 % de juvéniles, et ce chiffre monte à 81,1 % dans l'échantillon importé d'Ukraine, une région localement affectée par les retombées de Tchernobyl.

Même si toutes les billes de plomb intactes étaient retirées de la viande avant cuisson, il resterait une quantité importante de minuscules fragments largement répandus et impossibles à retirer. C'est le plomb le plus dangereux : une fois avalé, il est corrodé ou dissous par l'acide gastrique. Il passe alors facilement la barrière intestinale. De plus, sa lixiviation est généralement facilitée par la préparation et la cuisson de la viande. Des analyses chimiques ont prouvé que des taux élevés de plomb moléculaire sont induits par la présence de nombreux petits fragments de munitions au plomb dans divers type de gibiers

« Les consommateurs réguliers de viande de bécasse des bois sont par conséquent exposés à de véritables risques pour la santé », plus encore s'ils consomment aussi d'autres types de gibier sources de plomb alimentaire.

Cas des radionucléides de Tchernobyl

La Bécasse des bois se nourrit essentiellement de vers de terre. Or, les lombrics peuvent bioaccumuler des radionucléides. Ainsi, pour le radiocésium retombé en forêt dans la préfecture de Fukushima, dans les six mois suivant la catastrophe, le facteur de transfert de la litière forestière du ver était de 0,21 à 0,35. On a mesuré 19 Bq par gramme de poids humide de vers avec contenu intestinal, et 108 Bq par gramme de poids sec sans contenu intestinal ont été trouvés dans la chair de bécasse après la catastrophe de Tchernobyl, dont en Norvège où le taux de césium dépassant la norme de 600 Bq par kilo de masse fraîche en 1986, pour ensuite diminuer de 40 % chez les vers de terre et de 95 % chez la bécasse de 1986 à 1990, alors que le taux de radiocésium diminuait beaucoup moins dans le sol, ce qui laisse penser que c'est sa biodisponibilité qui a diminué.

Gestion cynégétique

Les vagues migratoires de bécasses fluctuent selon les années et les conditions météorologiques. La pression de chasse peut alors être adaptée.

Par exemple, dans le Nord de la France, en 2010, le nombre des bécasses ayant décliné à cause d'hivers froids (2008, 2009) et à la suite des grands incendies en Russie de 2010, selon la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais, cette dernière a demandé, « en concertation avec les fédérations départementales des chasseurs voisines », une réduction des PQG (prélèvement quantitatif de gestion) Bécasse des bois à :

1 oiseau par jour et par chasseur (au lieu de 3) ;

10 oiseaux par jour et par groupe de 10 chasseurs et plus, au lieu de 30 actuellement.

La demande précisait que « si les conditions climatiques et l’état physiologique des oiseaux présents dans notre département se détériorent, la fédération pourra être appelée à demander une fermeture de l’espèce ».

Dans le même temps, les quatre fédérations départementales de chasse de Bretagne (Côtes-d'Armor, Finistère, Morbihan et Ille-et-Vilaine) ont travaillé ensemble à la réduction des prélèvements de bécasses. Ainsi, le PMA (prélèvement maximum autorisé par chasseur) Bécasse a été réduit à :

2 oiseaux par semaine (au lieu de 3) ;

20 oiseaux sur la saison (2010/2011).

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Yorkshire terrier

Le Yorkshire terrier, plus couramment appelé York, est une race de chien de petite taille appartenant au groupe des terriers et originaire du comté anglais du même nom. Les traits distinctifs de la race sont sa petite taille (poids maximal 3,2 kg) et son pelage long et soyeux de couleur bleue, grise et feu. Très populaire auprès du grand public et en concours, ce chien surnommé « Yorkie » a également été à l'origine d'autres races comme le Terrier australien à poil soyeux.

C’est au XIXe siècle que le Yorkshire a vu le jour, dans le comté anglais éponyme. La race est en effet originaire du Yorkshire et des environs de Manchester, une région accidentée du nord de l'Angleterre. Au milieu du XIXe siècle, des ouvriers écossais en quête de travail commencèrent à s'installer dans la région du Yorkshire, en y apportant avec eux des terriers de petite taille qui leur servaient à braconner et les débarrassaient des nuisibles. La petite taille du Yorkie permettait à son propriétaire de le transporter dans une besace et de le sortir au besoin pour débusquer un lapin de son trou. L'élevage des Yorkies était principalement le fait des mineurs et des ouvriers employés dans les filatures de coton et de laine des comtés de Yorkshire et de Lancashire.

La race a pour origine connue trois individus, un mâle nommé Old Crab, une femelle nommée Kitty et une autre femelle dont le nom n'a pas été retenu par l'histoire. Des chiens de race Paisley Terrier (une version réduite du Skye terrier) semblent également avoir participé aux premiers croisements. Ils étaient sélectionnés à partir de terriers écossais et connus sous le nom de Yorkshire Terriers, du fait que la race avait réellement émergé et évolué dans cette région.

Dans les premiers temps, n'importe quel chien de type terrier qui avait un poil long avec une touche de bleu sur le corps et des reflets fauve ou argent sur la tête et les pattes pouvait concourir dans la catégorie Yorkshire Terrier, pour peu qu'il ait la queue et les oreilles écourtées. Mais vers la fin des années 1860, un exemplaire de Paisley Terrier, présentant les traits typiques du Yorkshire et appelé Huddersfield Ben, dont la propriétaire, Mary Ann Foster, vivait dans le Yorkshire, commença à faire autorité dans les expositions canines à travers le Royaume-Uni, où il imposa le type moderne de la race.

Le Yorkshire Terrier arriva en Amérique du Nord en 1872 et le premier Yorkie à être enregistré à l'American Kennel Club (AKC) le fut en 1878. Comme la plupart des races de Terriers à partir de la fin du XIXe siècle, le Yorkshire s'éloigna progressivement de ses origines populaires et de ses fonctions primitives pour être adopté par les citadins et devenir un chien de compagnie.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

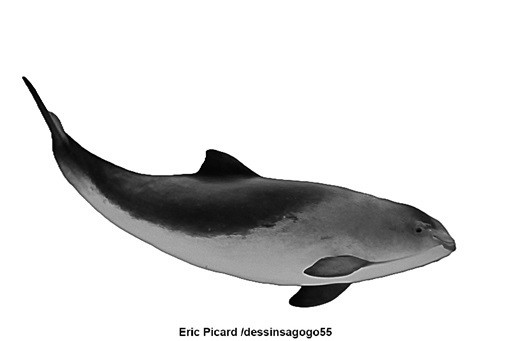

Marsouin commun

Le marsouin commun (Phocoena phocoena) est le mieux connu de la famille des marsouins (Phocoenidae), autrefois appelés « cochons de mer » mais aussi « dieux des mers », qui regroupe six espèces de cétacés marins à dents, peuplant la plupart des côtes tempérées et froides du globe. Les différentes espèces de la famille ne diffèrent pas substantiellement, et comme la présente est la mieux connue, cet article traite de l'ensemble des points communs à l'ensemble. On se reportera à l’article marsouin pour une description de la taxinomie détaillée de la famille, avec les traits distinctifs entre espèces et sous-espèces. Il a un squelette interne, un crane ainsi que quatre membres, des poils et des mamelles, c'est donc un mammifère vertébré.

Les marsouins sont de petits cétacés à dents, plutôt noirs sur la face dorsale supérieure, et blancs sur la face ventrale inférieure. Ils se nourrissent de poissons (comme le hareng par exemple), de crustacés et de céphalopodes (poulpes, seiches, calamars).

S'ils sont encore, et de loin, les cétacés les plus répandus, leurs effectifs tendent à régresser. Les raisons de ce déclin tiennent sans doute à la pollution marine et à la mort par noyade à cause des filets de pêche.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DATE | |||||||||||||||||||||||||||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

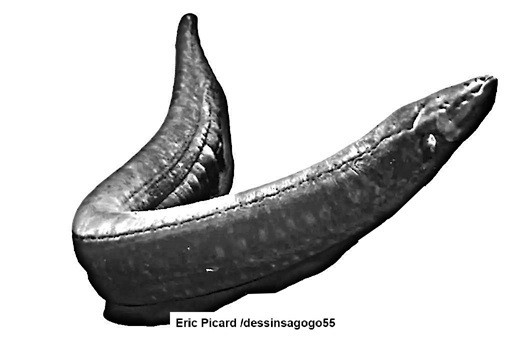

Anguille électrique

L'Anguille électrique (Electrophorus electricus) est une espèce de poissons d'eau douce du Nord de l'Amérique du Sud, du bassin de l'Orénoque à celui de l'Amazone. Ce poisson peut atteindre 2,5 m et peser 20 kg.

Malgré son nom et en dépit de sa ressemblance aux vraies anguilles, l'Anguille électrique n'appartient pas à l'ordre des Anguilliformes mais à celui des Gymnotiformes et à la famille des Gymnotidae (certains le classent dans une famille à part, les Electrophoridae). Elle a longtemps été considérée comme la seule espèce du genre Electrophorus, jusqu'à ce qu'une étude publiée en 2019 révèle l'existence de deux autres espèces, E. voltai et E. varii, qui se différencient d'E. electricus par des caractères morphologiques, génétiques et écologiques.

Les poissons « électriques » intriguent les biologistes et certains physiciens depuis longtemps : des médecins égyptiens utilisaient une raie électrique pour soigner l'épilepsie ; Faraday a utilisé des anguilles pour étudier la nature de l'électricité ; l'étude anatomique d'anguilles a contribué à aider Volta à créer sa première pile électrique ; c'est l'une des motivations du séquençage complet du génome de l'anguille électrique par l'Université de Wisconsin-Madison, qui a été achevé à l'été 2014.

L'anguille électrique présente la particularité de posséder des organes électriques (plaque électrique) dans la partie postérieure. Ces derniers peuvent atteindre 80 % de sa masse. Elle est capable d'envoyer des décharges électriques d'une tension allant de 50 millivolts à 860 volts, le champ électrique est d'environ 200 V par 30 cm (c'est-à-dire 600 V m−1) qui peuvent paralyser un cheval (susceptible de se noyer) ou tuer un être humain (électrocution). Certaines de ces décharges ont atteint un record de plus de 860 V pour un courant de 2 A. Sa peau l'isole de ses propres décharges. Elles utilisent ces décharges pour se défendre ou comme moyen de prédation. Une anguille électrique de 2 m peut produire une tension qui peut atteindre 860 volts, soit près de quatre fois celle d'une prise de courant.

Trois types de décharges électriques existent :

des impulsions basse tension qui servent à la détection de l'environnement ;

de courtes séquences, de deux ou trois impulsions à haut voltage durant chacune quelques millisecondes (appelés doublets ou triplets), durant la chasse ;

des salves de haute tension, des impulsions à haute fréquence au moment de la capture d'une proie ou de défense contre un animal ou objet jugé menaçant.

Selon Kenneth Catania (après neuf mois d'étude sur les décharges électriques à haute tension), le système est « étrangement similaire à un Taser ».

Elles utilisent aussi des décharges électriques continues d'une plus faible tension (environ 10 V) pour s'orienter dans l'eau boueuse, localiser et/ou neutraliser des proies ou prédateurs ainsi que pour trouver des partenaires sexuels.

Les mouvements de cette espèce sont très rapides : il suffit d'environ un dixième de seconde pour qu'un ver ou un petit poisson, lui-même paralysé en quelques dixièmes de seconde, soit gobé.

La période de reproduction a lieu entre septembre et décembre.

Les mâles construisent des nids au moyen de leur salive à base de plantes aquatiques et protègent les œufs, puis les alevins. Ces derniers ont une taille d'environ 10 cm après l'éclosion. L'anguille électrique peut pondre jusqu'à 17 000 œufs.

L'anguille électrique ne possède pas de nageoires dorsale, caudale ou pelviennes. Toutefois, elle possède une longue nageoire anale.

Bien qu'elle possède des branchies, elle doit remonter périodiquement à la surface pour gober de l'air et c'est dans sa bouche richement vascularisée que se font les échanges gazeux. Ces caractéristiques lui permettent de réaliser des trajets sur la terre ferme et de se contenter d'eaux pauvres en oxygène.

Elle n'a guère de prédateurs et n'est pas d'un grand intérêt pour les populations, les chocs électriques pouvant survenir jusqu'à huit heures après sa mort.

C'était jusqu'à 2019, la seule espèce du genre Electrophorus. Bien que de la même famille que les gymnotes, l'anguille électrique est classée dans un autre genre. Certains auteurs la classent dans une famille à part, les Electrophoridae.

Jean Richer, astronome de l'Observatoire de Paris envoyé en Guyane française en 1672 décrit sans avoir obtenu son nom, une « anguille grosse comme la jambe », qui « engourdit tellement le bras & la partie du corps qui lui est la plus proche, que l'on demeure pendant environ un quart d'heure sans pouvoir le remuer ».

Alexander von Humboldt fit une description saisissante de sa rencontre avec des Gymnotes lors de sa célèbre expédition en Amérique du Sud, au début du XIXe siècle :

« La crainte des décharges d'anguille électrique est si exagérée dans la population que nous ne pûmes en obtenir aucune en trois jours. Notre guide emmena chevaux et mulets et les fit entrer dans l'eau. En cinq minutes environ deux chevaux se noyèrent. L'anguille d'un mètre soixante de long se frottait au ventre du cheval et lui donnait un choc. Mais lentement la violence du combat inégal se calma et les anguilles épuisées se dispersèrent. En un rien de temps nous eûmes cinq grandes anguilles. Après les avoir étudiées pendant quatre heures, nous eûmes jusqu'au lendemain des crampes, des douleurs aux articulations et une nausée générale ».

Un comportement d'attaque avec saut hors de l'eau est parfois observé ; il a été accidentellement observé par Kenneth Catania de l'université Vanderbilt qui a noté que ces animaux se jetaient parfois hors de l'eau pour "attaquer" la jante des épuisettes utilisées pour les capturer. Une étude publiée mi-2016 dans les Actes de l'Académie américaine des sciences a montré que ces anguilles peuvent effectivement sauter hors de l'eau pour attaquer un animal, et que ce saut augmentait la tension électrique, rendant l'attaque nettement plus efficace. Plus l'anguille sort de l'eau, plus la décharge est violente ; dans un cas la tension électrique est passée de 10 à 300 volts. Ce comportement pourrait avoir été acquis au cours de l'évolution comme solution adaptative permettant à cette anguille de mieux se défendre durant la saison sèche amazonienne, quand elle est piégée face à un prédateur dans des zones résiduelles de faible profondeur.

Dans Tintin et les Picaros, le capitaine Haddock est attaqué par une gymnote.

La nouvelle The Custom of the Army de Diana Gabaldon, publiée en 2010, débute par une démonstration d'anguille électrique dans un salon londonien en 1759.

Dans la série de jeux vidéos Street Fighter, le personnage de Blanka aurait acquis sa capacité d'envoyer des décharges électriques grâce à des anguilles.

Environnement

Le Museum Aquarium de Nancy mène des recherches sur l'utilisation de gymnotes pour examiner la qualité de l'eau. En effet, la fréquence des impulsions électriques émises par un gymnote sain en milieu propre est d'une étonnante régularité. Cependant, dès que l'eau est polluée, par des résidus de pétrole par exemple, le signal se trouve perturbé.

Technologies bioinspirées

En 2017, une équipe de chercheurs américains a élaboré des hydrogels permettant de reproduire la structure et le fonctionnement des électrocytes de l'anguille électrique. En dépit de difficultés techniques (recharge du dispositif ou faiblesse de la densité énergétique produite), ces hydrogels pourraient à terme être utilisés dans des dispositifs médicaux tels que les pacemakers

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Husky de Sibérie

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | Husky de Sibérie | ||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Husky de Sibérie

Le husky de Sibérie, le husky sibérien, ou tout simplement appelé husky, est une race de chien originaire de Sibérie orientale, en Russie, où il est traditionnellement élevé comme chien d'attelage.

Husky signifie « enroué, rauque » en anglais, caractéristique de l'aboiement de ce chien.

Deux pluriels existent pour ce mot : « huskys » (pluriel conforme à l'orthographe française) ou « huskies » (anglicisme).

Originaire de Sibérie orientale, le husky sibérien apparut autour de 2000 av. J-C, auprès des Tchouktches, peuple à la langue d’origine paléosibérienne. Au Kamtchatka, le peuple tchouktche vivait autour du bassin de la rivière Kolyma. L'isolement de la tribu et un système méthodique d'élevage ont conduit à une amélioration continuelle de la race : les Tchouktches, en éliminant systématiquement les chiens agressifs, ont réussi à produire un chien de trait adéquat pour le traîneau mais aussi comme gardien des biens et compagnon pour les enfants. Chez eux, les chiens faisaient partie de la famille et partageaient souvent l'habitation.

La légende tchouktche veut que le husky soit né de l'amour d'un loup et de la lune : le husky a l'apparence du loup et porte la queue en croissant de lune. Selon la légende, les soirs de pleine lune, huskys et loups hurlent pour appeler la lune afin qu'elle redescende à nouveau.

En 1909, neuf chiens sont amenés en Alaska par un marchand de fourrure russe pour participer à la course All Alaska Sweepstakes, longue de 653 km. Ce premier attelage, malgré la taille plus petite des chiens, se classe troisième. Un Écossais, impressionné par l'extraordinaire résistance de ces chiens, en importa 61 autres pour se constituer trois attelages au All Alaska Sweepstakes de 1910, ils terminèrent premier, deuxième et quatrième.

Lors de l'hiver 1925, lorsqu'une épidémie de diphtérie frappe le village de Nome en Alaska, c'est un relais d'attelages de huskys, menés par les chiens Balto et Togo qui permit de livrer le sérum. Cette prouesse valut à ces chiens et à leurs maîtres une notoriété nationale.

La race est reconnue par l'American Kennel Club dès 1930 et le Siberian Husky Club of America est fondé en 1938. En France, les premiers huskys de Sibérie sont importés en 1970 et la première inscription au LOF a lieu en 1973. Faisant partie dans un premier temps au club « Réunion d'Amateurs de Samoyèdes et Chiens Nordiques », la race est à présent gérée par le club Siberian Husky France depuis le 1er avril 1992. Le husky a été exterminé en URSS, peu ont survécu. Le Canada a toutefois préservé la race. Ils sont revenus en Russie en 1991, grâce au spécimen Nival du Loup Sibérien (Élevage Belge) qui fait partie encore aujourd’hui d’1/3 des pédigrées dans ce pays. Le nom « husky » a été proposé par Mme Tatiana Ochkova, ce qui a permis de mettre l’accent sur la différence entre les « Laika », très proches de la race mais plutôt destinés à la chasse, et les huskies qui gardent ça dans leurs gènes mais sont plutôt adeptes à traîner (d’où « chiens de traîneau »). Mme Tatiana Ochkova a monté en 1992 le premier club de huskies russes, (depuis le retour de la race dans le pays d’origine) : « le Croc blanc ».

Contrairement au husky d'Alaska, il est classé à la section 1 du groupe 5 de la fédération cynologique internationale : chien nordique de traineau de type spitz.

Manteau

Le husky de Sibérie a un pelage double qui est plus épais que celui de la plupart des autres races de chiens. Il se compose de deux couches : un sous-poil dense et finement ondulé et un poil de couverture plus long et plus épais. Cela protège efficacement les chiens contre les rigoureux hivers de l'Arctique et reflète également la chaleur en été. Ils peuvent supporter des températures aussi basses que −50 à −60 °C (−58 à −76 °F). Le sous-poil est souvent absent pendant la mue. Leur pelage épais nécessite un toilettage hebdomadaire.

Un pelage excessivement long, parfois appelé "wooly" ou "woolie", est considéré comme un défaut selon les normes de la race car il manque à la fois la protection plus épaisse des poils de garde du pelage standard, obscurcit le contour bien défini du chien, provoque une surchauffe plus rapide lors de travaux sérieux de harnais, et devient facilement emmêlé et recouvert de neige et de glace.

Les Huskies de Sibérie se déclinent en différentes couleurs et motifs, souvent avec des pattes et des jambes blanches, des marques faciales et une pointe de queue blanche. Les exemples de couleurs de pelage incluent le noir et blanc, le cuivre-rouge et blanc, le gris et blanc, le blanc pur et le rare pelage "agouti", bien que de nombreux individus aient des taches blondes ou piebald. Certains ont également le motif "saddle back", dans lequel les poils de garde noirs sont limités à la zone du dos, tandis que la tête, les reins et les épaules sont soit rouge clair, soit blancs. Il existe une grande variété de marques faciales frappantes, de lunettes et d'autres marques. Toutes les couleurs de pelage, du noir au blanc pur, sont autorisées. Les motifs de pelage Merle ne sont pas autorisés par l'American Kennel Club (AKC) et le Kennel Club (KC). Ce motif est souvent associé à des problèmes de santé et à une reproduction impure.

Yeux

L'American Kennel Club décrit les yeux du Husky de Sibérie comme "en forme d'amande, modérément espacés et légèrement obliques." La norme de la race du AKC stipule que les yeux peuvent être marron, bleus ou noirs ; un de chaque couleur ou avec hétérochromie est acceptable. Ces combinaisons de couleurs d'yeux sont considérées comme acceptables par l'American Kennel Club. L'hétérochromie n'affecte pas la vision du chien.

Nez

Les chiens de qualité pour les expositions préfèrent ne pas avoir le nez pointu ni carré. Le nez est noir chez les chiens gris, marron chez les chiens noirs, foie chez les chiens couleur cuivre et peut être de couleur beige clair chez les chiens blancs. Dans certains cas, les Huskies de Sibérie peuvent présenter ce qu'on appelle un "nez de neige" ou "nez d'hiver." Cette condition est appelée hypopigmentation chez les animaux. Le "nez de neige" est accepté en exposition.

Queue

Les queues des Huskies de Sibérie sont lourdement fournies en poils ; ces chiens ont souvent tendance à se recroqueviller avec leur queue sur leur visage et leur nez pour fournir une chaleur supplémentaire. Lorsqu'il se recroqueville pour dormir, le Husky de Sibérie couvre son nez pour se réchauffer, souvent appelé « le tourbillon sibérien ». La queue devrait être expressive, tenue basse lorsque le chien est détendu et courbée vers le haut en forme de « faucille » quand il est excité ou intéressé par quelque chose.

Taille

La norme de la race indique que les mâles doivent idéalement mesurer entre 20 et 24 pouces (51 et 61 cm) au garrot et peser entre 45 et 60 livres (20 et 27 kg). Les femelles sont plus petites, mesurant entre 19 et 23 pouces (48 et 58 cm) au garrot et pesant entre 35 et 50 livres (16 et 23 kg). Les habitants de Nome appelaient les Huskies de Sibérie des "rats de Sibérie" en raison de leur taille de 40 à 50 livres (18 à 23 kg), par rapport à la taille des Malamutes de l'Alaska de 75 à 85 livres (34 à 39 kg).

Comportement

Le Husky a généralement tendance à hurler plutôt qu'à aboyer. On les décrit comme des artistes de l'évasion, cela peut inclure creuser sous les clôtures, mâcher à travers celles-ci, voire sauter par-dessus.

Étant donné que le Husky de Sibérie a été élevé dans un cadre familial par les Chukchis et non laissé pour se débrouiller seul, on peut lui faire confiance avec les enfants. L'ASPCA classe la race comme étant bonne avec les enfants. Elle indique également qu'ils ont une grande énergie à l'intérieur, ont des besoins d'exercice spéciaux et peuvent être destructeurs "sans les soins appropriés".

Les Huskies de Sibérie ont une forte tendance à la chasse en raison du fait que les Chukchis les laissaient se promener librement en été. Les chiens chassaient en meute et s'en prenaient aux chats sauvages, aux oiseaux et aux écureuils, mais avec une éducation, ils peuvent être de confiance avec d'autres petits animaux. Ils ne revenaient dans les villages des Chukchis que lorsque la neige revenait et que la nourriture devenait rare. Leurs instincts de chasse se retrouvent toujours dans la race aujourd'hui, comme en témoigne leur tendance généralement élevée à la chasse.

Une clôture d'environ 6 pi (1,83 m) est recommandée pour cette race en tant qu'animal de compagnie, bien que certains aient réussi à franchir des clôtures de 8 pi (2,44 m). Les barrières de confinement pour animaux électriques peuvent ne pas être efficaces. Ils ont besoin de la compagnie fréquente des humains et d'autres chiens, et leur besoin de se sentir partie intégrante d'une meute est très fort.

Le caractère du husky de Sibérie est amical et doux. Le husky ne peut pas être utilisé comme chien de garde ; les huskies de Sibérie n'ont généralement aucune agressivité envers les humains. De plus, la race montre souvent de l'indépendance, ce qui est un désavantage pour les chiens de service. Essayer d'enseigner un comportement agressif aux huskies de Sibérie peut entraîner des problèmes mentaux chez le chien. Cela peut être dangereux pour le propriétaire. Le chien est intelligent, mais peut être têtu en raison de son indépendance, de son impulsivité et de son inattention. Pour obtenir l'obéissance, il est très bénéfique de commencer l'entraînement dès le plus jeune âge.

Les huskies de Sibérie ont été classés 77e sur 138 races comparées pour leur intelligence par le psychologue canin Stanley Coren. Cependant, les classements dans les travaux publiés de Coren utilisaient uniquement l'une des trois formes définies d'intelligence canine, "Intelligence de Travail et d'Obéissance", qui se concentre sur la facilité d'entraînement - la capacité d'un chien à suivre des instructions et des commandes dans un contexte direct, spécifiquement par des juges d'essai dans un parcours contrôlé. Le travail du husky de Sibérie en tant que chien de traîneau, avec un minimum de direction active d'un conducteur, et la dépendance d'un conducteur sur les chiens pour prendre leurs propres décisions dans des conditions difficiles, utilisent les deux autres formes, "Intelligence Instinctive" et "Intelligence Adaptative", de manière beaucoup plus importante.

Les malamutes, samoyèdes et chien du Groenland originaire d'Alaska et de Sibérie, sont proches du husky.

Le husky de Sibérie est décrit dans le standard FCI comme d'un tempérament gentil et doux, éveillé et sociable, mais c'est un chien actif qui aime l'aventure. Il peut donc être amené à fuguer ou détruire comme tout chien dont les besoins ne sont pas respectés. Il n'est pas possessif et ne fait pas preuve de méfiance envers les étrangers ou les autres chiens. C'est un chien qui aime beaucoup les enfants. Étant donné sa force brute et son énergie plus qu’abondante, il est toutefois souvent évité dans les milieux familiaux, malgré cet amour insatiable pour les enfants et le jeu. Le husky de Sibérie est donc souvent, à tort, considéré comme un chien agressif selon la croyance populaire. D’ailleurs, un sondage de 1996 sur les morsures de chiens à travers le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard, montre que le husky sibérien ne se place pas du tout à l’avant-plan sur cet aspect. Bien entendu, ce caractère doux et domestique est en grande partie dû à l’élevage intransigeant mis en place par les communautés Tchouktches, en Russie. La technique consistant en la suppression automatique de chiens montrant des signes d’agressivité, plusieurs générations plus tard, il ne restait donc que ceux dont les gènes ont été corrigés pour subvenir aux besoins des peuples qui les ont élevés et dressés, sans imposer les désavantages qu’imposait la gestion d’un chien agressif. Aujourd’hui, le husky sibérien est un chien de salon aussi bien qu’il peut être un chien de la nature, on en voit dans les villes, comme dans les pâturages, et comme son ADN l’a si bien fait dans les communautés Tchouktches, le husky de Sibérie, au fil des générations, s’est adapté à un mode de vie beaucoup moins rural. Certains husky vivent aujourd’hui dans des centres-villes, dans des appartements : ils y sont heureux tant que leurs besoins sont respectés. Ces chiens sont joviaux, requièrent beaucoup d’attention de la part de leur propriétaire, et ne connaissent aucune limite à leur terrain de jeu.

Les huskys muent deux fois par an : ils changent complètement de fourrure, ce qui peut durer trois semaines ou plus. Le reste du temps, les huskys perdent relativement peu de poils.

Le toilettage (en) est proscrit dans le standard de la race.

Dysplasie de la hanche

L'incidence de la dysplasie de la hanche est relativement faible. Toutefois, les chiens destinés à la reproduction devraient, entre autres, faire l'objet d'une certification de la « Fondation orthopédique animale » avant l'accouplement. Cette certification ne peut être obtenue avant l'âge de deux ans. Les efforts soutenus des éleveurs ont permis de maintenir l'incidence de ce problème à un faible niveau.

Problèmes oculaires

Selon la Canine Eye Registry Foundation (CERF), l'incidence de cataractes chez les animaux vérifiés par l'American College of Veterinary Ophtalmologist est d'environ 15 à 18 %. L'incidence véritable est probablement plus élevée, étant donné que nombre d'éleveurs d'expérience peuvent découvrir l'anomalie précocement et ne font pas certifier les chiots. Typiquement, ces cataractes affectent peu la vision du chien qui peut quand même mener une vie heureuse et normale après stérilisation. Cependant, il existe une forme de cataractes plus agressive qui progresse rapidement et peut entraîner une cécité totale vers l'âge de deux ou trois ans.

Il existe également un problème de dystrophie de la cornée au sein de la race. Cette maladie cause une perte de vision diffuse et progressive à partir de l'âge moyen. Chez plusieurs races, dont le husky, on a noté l'apparition d'un problème d'atrophie progressive de la rétine et d'atrophie rétinienne centrale progressive. Ce sont des affections d'origine génétique et le dépistage chez les couples éventuels a permis d'en réduire sensiblement l'incidence au sein de la race. À l'heure actuelle, l'incidence de l'atrophie centrale de la rétine est relativement faible.

Le husky peut également être sujet au glaucome, notamment certaines lignées développées pour la course. Le glaucome cause généralement des douleurs et une perte de vision significatives avant que le problème ne soit détecté.

Pyodermites

Cette race de chien est sujette aux pyodermites, des infections bactériennes de la peau. Une pyodermite est susceptible d’apparaître à la suite d'une irritation, une allergie ou une piqûre d'insecte. Il s'agit de petits boutons de pus parfois sous forme de tâches accompagnées de croûtes.

Le husky est un chien de traîneau sélectionné pour parcourir des distances importantes à une vitesse modérée, par grands froids. Son caractère confiant en fait un piètre chien de garde.

Balto et Togo sont célèbres pour leur participation à la course au sérum de 1925, à Nome (Alaska), afin de transporter un médicament antidiphtérique.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Husky_de_Sib%C3%A9rie | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION | Husky de Sibérie | ||||||||||||||||||||||||||

| CREATION (S) | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||

| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||

| DECES | |||||||||||||||||||||||||||

| MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||