| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références |

| ||||||||||||||||||||||||||

| Cinéma : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Cinéma (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Statistiques

Rubriques

Thèmes

Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

actrice air amour annonce art article background base belle blogs bonjour cadre

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : Etats Unis

Davy Crockett

Publié à 19:02 par dessinsagogo55

Davy Crockett, né David Stern Crockett le 17 août 1786 dans le comté de Greene, alors dans l’État de Franklin, et mort le 6 mars 1836 au siège de Fort Alamo, est un soldat, trappeur et homme politique américain. Plusieurs fois élu représentant de l’État du Tennessee au Congrès des États-Unis, il devient un héros populaire de l’histoire des États-Unis.

Le lieu de naissance de David Crockett n’est pas connu avec certitude, et plusieurs lieux de naissance possibles sont parfois cités :

dans le comté de Greene, sur les rives de la Nolichucky River, dans l’État du Tennessee ;

à Limestone Cove, dans le comté de Washington, Caroline du Nord ;

à Franklin, dans le Tennessee ;

dans le comté de Hawkins, au Tennessee.

Les Crockett sont originaires d’Irlande, descendants de Monsieur Antoine De(s)sure de Croquetagne, un capitaine huguenot de la garde de Louis XIV, et dont le nom a été anglicisé. Cependant, selon Gilles Havard et d'autres historiens, cette ascendance relève plutôt d'une légende inventée par les auteurs américains vers 1920, car on ne retrouve aucune trace de cette famille dans aucun document ou source en France.. En outre, la racine du nom Croquetagne ne correspond à aucun élément connu tant en français qu'en occitan et aussi bien comme nom commun que comme nom propre (anthroponyme ou patronyme). En revanche, les noms de famille Croquet et Croquette sont bien attestés en France, mais pas dans le sud, ce sont des patronymes du Nord.

David Crockett est le cinquième enfant d’une fratrie de neuf, et n’a pas reçu une éducation élaborée. Il est le fils de John Crockett qui tenait une taverne et fut un notable local.

Veuf de Mary Finley, surnommée Polly (1788-1815), qui a donné naissance à trois enfants, il se remarie en 1816 avec Elizabeth Patton et a quatre enfants avec elle. Il était franc-maçon.

Carrière politique

Le 24 septembre 1813, il sert dans le Second Regiment of Tennessee Volunteer Mounted Riflemen pendant 91 jours et participe en compagnie de tribus indiennes amies à la guerre des Creeks de 1813, au cours de laquelle les Creeks sont manipulés par les spéculateurs immobiliers, dans le sillage de la guerre anglo-américaine de 1812, sous les ordres du futur président Andrew Jackson. Il devient juge de paix en 1817 avant d’intégrer la milice l’année suivante avec le grade de colonel. Il est ensuite désigné pour siéger à l’assemblée législative du Tennessee en 1821 et 1823, où il défend les coureurs de bois et les premiers colons contre les spéculateurs.

De 1827 à 1835, il est plusieurs fois élu représentant du Tennessee au Congrès. Il siège au Capitole avec ses vêtements de trappeur et y soutient les pionniers du Tennessee qui vivent sur des terres distribuées après la guerre d’indépendance à des soldats qui les ont souvent ensuite revendues à des spéculateurs. Ces pionniers pensaient pouvoir occuper ces terres, qu’ils croyaient abandonnées par les militaires, mais se voient ensuite réclamer des fermages par les spéculateurs, pour des montants qu’ils ne peuvent guère honorer, car ils vivent pour la plupart de chasse, de pêche et d’agriculture de subsistance.

Ami proche de nombreux Amérindiens, dont il partage la vie sur la frontière sauvage, Davy Crockett s’oppose au président démocrate Jackson, pourtant membre comme lui du parti démocrate, sur l’Indian Removal Act de 1830, qui vise à ouvrir de nouveaux territoires à la colonisation. Son opposition à Jackson ne l’empêche pas d’être réélu en 1827 avec l’étiquette démocrate, mais est la cause de son échec à l’élection de 1830. Crockett est cependant réélu en 1833, à une époque où le parti démocrate est profondément divisé sur la question de l’abolitionnisme et du traitement à réserver aux Indiens. La majorité des élus du parti est acquise aux planteurs et aux spéculateurs fonciers à partir des années 1840, entraînant de nombreux départs.

En 1834, il publie une autobiographie A Narrative of the Life of David Crockett. En 1835, il est à nouveau défait à l’élection et part pour le Texas.

La Révolution texane

Il s’engage peu après cette défaite électorale dans la Révolution texane au Mexique. Le 14 janvier 1836, il prête serment avec 65 hommes d’aider le gouvernement provisoire du Texas, sous la houlette de Samuel Houston. Chaque homme reçoit la promesse d’une récompense de 4 605 acres (19 km2) de terre. Le Texas est alors disputé entre les 70 000 colons américains qui s’y sont installés, dont des Français venus de Mulhouse à Castroville, et les colons mexicains.

Il prend part à la défense d’Alamo (23 février - 6 mars 1836) et se voit confier la garde de la palissade sud. La légende a retenu qu’il aurait disparu en effectuant une sortie ; le journal de José Enrique de la Peña affirme qu’il a été fait prisonnier par le général mexicain Manuel Fernández Castrillón (es) et qu’il a été exécuté sommairement avec une douzaine d’hommes sur l’ordre du commandant des troupes Antonio López de Santa Anna. Cette version est cependant contestée. Les rares survivants d’Alamo affirment avoir vu le corps de Davy Crockett lors de l’assaut final. Son fusil qu’il avait surnommé « Vieille Betsy » en hommage à sa sœur est exposé à San Antonio dans le musée Alamo.

En 1838, Robert P. Crockett vient au Texas réclamer les terres promises à son père.

La légende

Des années 1830 à la guerre de Sécession, les Almanachs mettent en scène Davy Crockett dans des contes humoristiques et grotesques. Il symbolise le pionnier tout-puissant qui vient à bout des animaux sauvages et des Amérindiens. Son image se transforme en celle d’un ambassadeur de la destinée manifeste qu’il n’a jamais été, le parlementaire Crockett s’opposant au chef de son parti et à la déportation des Amérindiens.

Depuis 1909, de nombreux films de cinéma et séries télévisées ont raconté la vie de Davy Crockett, dont un feuilleton en cinq épisodes de la Walt Disney Company en 1954. Crockett a été incarné, entre autres, par John Wayne dans le premier film qu’il a réalisé Alamo, en 1960. Il est devenu le symbole de l’ouest américain.

En 1956, Disneyland proposa, dans la section du parc baptisée Frontierland, un petit musée sur le personnage. Des figurines en cire tailles réelles de Fess Parker et Buddy Ebsen, les acteurs incarnant les héros de la série produite par Walt Disney Pictures, étaient présentées dans un décor d’Alamo. Le musée ferma rapidement mais les mannequins de cire furent déplacés sur la Tom Sawyer Island située à proximité et furent visibles plusieurs décennies.

Il existe une statue de Davy Crockett dans le Tennessee. Les manuels d’histoire américains évoquent sa vie et son aventure. Theodore Roosevelt a fondé le Boone and Crockett Club à la fin du XIXe siècle.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

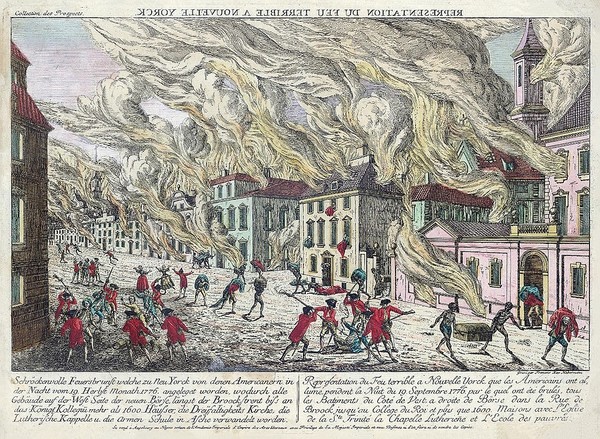

Grand Incendie de New York de 1776

Publié à 20:38 par dessinsagogo55

Le Grand Incendie de New York de 1776 est un sinistre brûlant la zone allant du côté ouest de la ville de New York jusqu’au sud de l’île de Manhattan dans la nuit du 21 septembre 1776 après avoir éclaté dans les premiers jours de l’occupation militaire de la ville par les forces britanniques pendant la guerre d’indépendance des États-Unis.

Cet incendie détruit environ 10 à 25 %, voire un tiers de la ville de New York, dont certaines parties non touchées sont, de surcroît, victimes de pillages. Les New Yorkais et les responsables britanniques, qui accusent les rebelles agissant dans la ville, se soupçonnent mutuellement d’être à l’origine du départ de feu. Ce sinistre a des effets à long terme sur l’occupation britannique de New York, qui ne prend fin qu’avec le départ des Britanniques de la ville en 1783.

Contexte

À l’orée de la révolution américaine en avril 1775, la ville de New York, qui était déjà un important centre d’affaires, n’était pas encore devenue l’immense métropole qu’elle est devenue à l’heure actuelle, n’occupant que la partie inférieure de l’île de Manhattan. Sa population était d’environ 25 000 habitants. Avant le début de la guerre, la Province de New York était divisée politiquement entre les organisations patriotes actives et une assemblée coloniale fermement loyalistes. Après la bataille de Lexington et Concord, les patriotes avaient pris le contrôle de New York et commencé à arrêter et expulser les loyalistes.

Carte de New York en 1776.

Au début de l’été de 1776, alors que le conflit n’en était encore qu’à ses débuts, le général britannique William Howe lança une campagne destinée à lui assurer le contrôle de New York et de son port militaire stratégique. Après avoir occupé Staten Island en juillet, il remporta, aidé par les forces navales sous le commandement de son frère, l’amiral Lord Richard Howe, la bataille de Long Island, fin août. Reconnaissant le caractère inéluctable de la capture de New York, Le général Washington retira alors la majeure partie de ses troupes à environ 16 km au nord de Harlem Heights. Plusieurs personnes, dont le général Nathanael Greene et le New Yorkais John Jay préconisèrent alors d’incendier la ville pour empêcher les Britanniques d’en profiter, mais le Second Congrès continental, auquel Washington soumit cette proposition, la rejeta catégoriquement : « Il ne faut en aucun cas l’endommager. » Les forces britanniques du général Howe purent donc débarquer à Manhattan le 15 septembre 1776. Le lendemain matin, quelques troupes britanniques marchèrent vers Harlem, où les deux armées s’affrontèrent de nouveau, tandis que les autres investissaient la ville.

L’arrivée de la flotte britannique dans le port avait été précédée par un exode des civils new-yorkais. L’arrivée, en février, des troupes de la première Armée continentale avaient incité certaines personnes de la ville à plier bagage et décamper, y compris les loyalistes spécifiquement ciblés par l’armée et les patriotes. La capture de Long Island n’avait fait qu’accélérer l’abandon de la ville. Nombre de propriétés abandonnées furent, au cours de la présence de l’Armée continentale dans la ville, affectées à un usage militaire. L’arrivée des Britanniques dans la ville inversa les rôles en confisquant les propriétés des patriotes pour les affecter à l’usage de l’armée britannique. Malgré cela, les exigences hospitalières et autres de l’occupation militaire obérèrent de manière significative les constructions disponibles de la ville.

Incendie

Nathaniel Greene avait préconisé l’incendie de New York

pour empêcher les Britanniques d’en profiter.

Le feu éclata dans les premières heures du 21 septembre. Selon le témoignage visuel d’un prisonnier américain à bord du HMS Pearl, du nom de John Joseph Henry, celui-ci commença près de Whitehall Slip, dans la Taverne dite « des coqs de combat ». Attisé par le temps sec et les forts vents, les flammes se propagèrent vers le nord et l’ouest, progressant rapidement parmi la masse compacte des logis et des commerces. Les résidents se précipitèrent dans les rues, emportant les biens qu’ils pouvaient pour trouver refuge sur les friches herbeuses aujourd’hui occupées par New York City Hall. Le feu traversa Broadway, près de Beaver Street, pour brûler la plupart de la ville, entre Broadway et le fleuve Hudson. Le sinistre fit rage toute la journée avant d’être contenu aussi bien par des changements dans le vent que par les actions de quelques citoyens et des marines britannique envoyés, selon Henry, « à la rescousse des habitants ». Il se peut également que le fait que la propriété de Kings College, sis à l’extrémité nord de la zone endommagée par le feu, étant relativement peu développée, ait contribué à servir de coupe-feu naturel. Le nombre exact de constructions détruites n’est pas connu ; les estimations varient de 400 à 1 000, c’est-à-dire de 10 à 25 % des 4 000 bâtiments que comptait alors la ville de New York16,19. Trinity Church figure au nombre des bâtiments détruits par le sinistre tandis que la chapelle Saint-Paul survécut.

Nature de l’incendie

Le rapport du général Howe à Londres laisse entendre que les causes de l’incendie étaient criminelles : « un certain nombre de misérables ont fait une tentative des plus épouvantables pour brûler la ville ». Le gouverneur royal William Tryon, qui soupçonnait Washington d’en être le responsable, écrivit que « nombre de circonstances portent à conjecturer que M. Washington était au courant de cet acte crapuleux » et que « certains officiers de son armée ont été trouvés cachés dans la ville ». Beaucoup d’Américains supposèrent également que l’incendie était l’œuvre d’incendiaires patriotes. John Joseph Henry a rapporté les récits de Marines de retour sur le Pearl après avoir combattu le sinistre, affirmant que des hommes avaient été « surpris en flagrant délit de départ de feu de maisons ». Certains Américains accusèrent les Britanniques d’avoir mis le feu pour permettre le pillage de la ville. Un major hessois releva que certains qui avaient combattu les flammes avaient réussi à « bien se payer en pillant les maisons voisines épargnées par l’incendie ».

Carte datant de 1776 représentant en rouge

la zone endommagée par l’incendie.

Le 22 septembre, George Washington adressa à John Hancock une lettre où il affirmait nier avoir connaissance de la cause de l’incendie. Dans une autre lettre adressée à son cousin Lund, il écrivit que « la Providence ou quelque brave honnête homme, a fait plus pour nous que nous n’étions nous-mêmes disposés à le faire ».

Selon l’historien Barnet Schecter, aucune accusation d’incendie criminel n’a résisté à l’examen. La meilleure preuve circonstancielle en faveur des théories de l’incendie criminel est le fait que le feu a paru commencer en plusieurs endroits. Toutefois, les récits contemporains expliquent que l’incendie fut propagé par des braises emportées de toit en toit. Un chroniqueur a écrit : « les flammes furent communiquées à plusieurs maisons » par ces braises « portées par le vent à une certaine distance ». Les Britanniques interrogèrent plus de 200 suspects sans jamais inculper qui que ce soit. Par coïncidence, le capitaine américain Nathan Hale qui espionnait pour Washington, fut arrêté à Queens le jour du départ de feu. Des rumeurs tentant de l’associer aux incendies n’ont jamais été prouvées, rien n’indiquant qu’il ait été arrêté puis pendu pour autre chose que des actes d’espionnage.

Conséquences sur l’occupation britannique

Le major général James Robertson confisqua les demeures inhabitées indemnes des New-Yorkais connus pour être patriotes pour les attribuer à des officiers britanniques. Les églises autres que celle de l’Église anglicane furent converties en prisons, en dispensaires ou en casernes. Certains des soldats ordinaires furent cantonnés chez des familles civiles. La grande affluence de réfugiés loyalistes de retour dans la ville, dont beaucoup campaient dans des tentes sordides sur les ruines calcinées, se solda par une surpopulation. Les Britanniques préférèrent alors déclarer la loi martiale plutôt que de retourner la ville aux autorités civiles. La criminalité et les problèmes d’assainissement furent des problèmes persistants au cours de l’occupation britannique, qui ne prirent fin qu’au Jour de l'évacuation, en novembre 1783

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

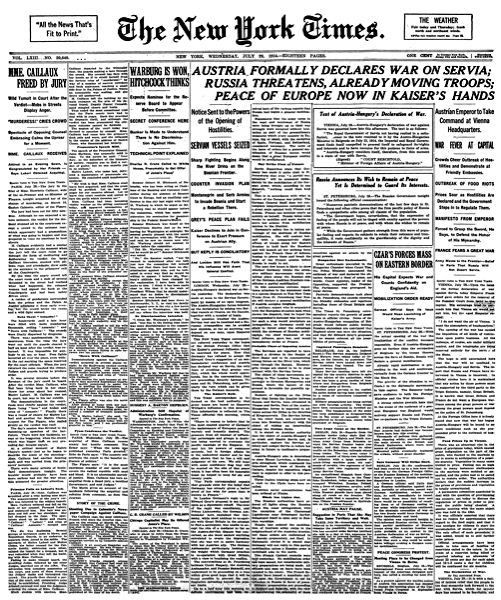

The New York Times

Publié à 08:33 par dessinsagogo55

The New York Times (prononcé en anglais : /ðə nu ˈjɔɹk taɪmz/), abrégé NYT est un quotidien new-yorkais fondé en 1851, publié en anglais, espagnol, et chinois. Il est parfois surnommé The Grey Lady.

Le New York Times est une filiale de la New York Times Company, société cotée en bourse. Il est un des trois journaux les plus lus des États-Unis avec le Washington Post et le Wall Street Journal. De par sa qualité et ses révélations, il est souvent considéré comme un journal américain de référence et ses enquêtes sont récompensées par 130 prix Pulitzer. C'est aussi le quotidien américain qui compte le plus de lecteurs à l'étranger. Le journal emploie 1 700 journalistes en 2020 et Le directeur de la rédaction est Joseph Kahn. Le journal est détenu depuis maintenant cinq générations par la famille Ochs-Sulzberger via le Trust familial Ochs-Sulzberger.

La devise du journal, affichée dans le coin supérieur gauche de la première page, « All the News That's Fit to Print » (« Toutes les nouvelles qui méritent d'être imprimées »), date du rachat du journal par Adolph Ochs en 1896. Elle fait référence à sa volonté de se différencier des quotidiens qui pratiquaient le journalisme jaune, comme le New York World et le New York Journal.

Histoire du journal

Le quotidien est fondé le 18 septembre 1851 par le banquier George Jones et le journaliste et homme politique Henry Jarvis Raymond. Il s'intitule alors New-York Daily Times. Le titre est rebaptisé New-York Times en 1857 et le tiret est abandonné en 1896.

Les éditions du dimanche du New York Times débutent en 1861 pour offrir une couverture plus complète des événements liés à la guerre de Sécession.

Après la guerre de Sécession, le New York Times dénonce les hommes politiques souhaitant redistribuer aux anciens esclaves une partie des propriétés des esclavagistes (tels le représentant Thaddeus Stevens et le sénateur Charles Sumner, accusés d’être de « mauvais Américains ») : « Tenter de justifier la confiscation de la terre sudiste par une prétendue nécessité de faire justice aux affranchis, c'est s'attaquer en fait aux racines de la propriété au Nord comme au Sud ».

Le journal gagne son premier prix Pulitzer en 1918 pour ses articles sur la Première Guerre mondiale.

En 1942, le journal commence à publier ses célèbres mots croisés dans l'édition du dimanche. À partir de 1950, leur parution devient quotidienne, la difficulté des grilles s'accroissant à mesure que la semaine avance.

Le journal acquiert la station de radio de musique classique WQXR en 1944, à la demande de son propriétaire, John V. L. Hogan (en), qui refuse la proposition de rachat du New York Post. Elle devient l'une des plus grandes et prestigieuses radios de la région new-yorkaise.

En 1946, le New York Times introduit une section mode et lance une édition internationale qui s'arrête en 1967 lors de la reprise de l'International Herald Tribune en collaboration avec le Washington Post.

En 1963, le journal prend position en faveur du coup d’État contre le président de la République dominicaine Juan Bosch. Celui-ci, premier président élu démocratiquement depuis le renversement de la dictature de Rafael Trujillo, conduisait une politique de nature réformiste jugée dangereuse dans le contexte de paranoïa anticommuniste suivant la révolution cubaine.

La section op-ed, abréviation de « opposite the editorial page », paraît à partir de 1970. Contrairement à l'éditorial, elle est signée, par des journalistes du quotidien ou des écrivains indépendants, et reflète des opinions sans liens avec le comité de rédaction du journal.

La version en ligne du New York Times est lancée en 1996. Les lecteurs du monde entier peuvent ainsi accéder gratuitement aux articles les plus récents. Le 27 juin 2012, une édition en chinois est également proposée sur internet.

Le New York Times annonce en octobre 2014 qu'il va supprimer une centaine de postes de journalistes, et ce malgré une hausse de ses résultats financiers.

En Amérique du Nord, les organes de presse écrite soutiennent traditionnellement un candidat aux élections. Lors des élections municipales de 2005 à New York, le New York Times apporte son soutien au républicain progressiste Michael Bloomberg contre le candidat démocrate Fernando Ferrer. Pour les élections présidentielles, son choix se porte généralement sur le candidat du Parti démocrate (1988, 1992, 1996, 2000, 2004 et 2008).

Lors de l'élection présidentielle de 2016, le journal soutient Hillary Clinton. Ce choix — qui est également celui de la très grande majorité de la presse — lui est vertement reproché par Donald Trump qui juge sa couverture de la campagne présidentielle « très médiocre et très imprécise » et aussi « malhonnête ». Quelques jours après l'élection, Arthur Ochs Sulzberger, Jr., directeur de la publication, et Dean Baquet, directeur de la rédaction, promettent dans une lettre ouverte adressée à leurs lecteurs de réaffirmer la mission fondamentale du journalisme en rapportant « honnêtement ce qui se passe en Amérique et dans le monde, sans crainte ni faveur ».

Le journal publie la première enquête sur le producteur de cinéma Harvey Weinstein, qui déclenche le mouvement #metoo en 2017.

Après la victoire de Trump, le journal investit cinq millions de dollars pour créer un bureau spécial d’investigation basé à Washington, afin de couvrir exclusivement la Maison-Blanche. Ce qui est décrit comme le déploiement d'une « artillerie lourde » s’inscrit dans un contexte général de crise de la presse américaine où les plus grands titres de presse ont été fragilisés pour avoir été incapables d'anticiper la victoire du candidat républicain. Au total le journal compte, à cette époque, 1 700 journalistes. Le NYT révèle l’ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016 et le fait que Trump ne paye pas d’impôts sur le revenu. Le président américain qualifie le journal de « défaillant » et de « honte pour les médias », mais le suivi accru de Donald Trump est une aubaine financière pour le quotidien qui gagne nombre d'abonnés en ligne.

Depuis plusieurs années, le journal se diversifie et s'oriente clairement — avec succès — vers le numérique qui dévaste la presse écrite, attirant ainsi la publicité ayant abandonné le support papier. Durant les années de Trump à la présidence, le New York Times affronte la concurrence féroce que lui livre le Washington Post, au style plus agressif.

En 2020, dans le contexte qui suit le meurtre de George Floyd, le quotidien décide de mettre une capitale au mot « Black » pour décrire les personnes et les cultures d’origine africaine. Concernant une éventuelle capitalisation du mot « blanc », le New York Times, décide de conserver le traitement en minuscule. « Bien qu’il y ait une question évidente de parallélisme, […] il y a moins le sentiment que "blanc" décrit une culture et une histoire partagées. De plus, les groupes haineux et les suprémacistes blancs ont longtemps privilégié le style majuscule, ce qui en soi est une raison pour l’éviter ».

En juillet 2020, la journaliste Bari Weiss démissionne. Connue pour son engagement contre l'antisémitisme, ses positions conservatrices anti-Trump, sa « critique de l'extrême gauche » et sa dénonciation de la cancel culture, elle avait été engagée trois ans auparavant dans le cadre d'un effort du journal visant à élargir la gamme idéologique de son personnel d'opinion après l'investiture du président Trump, en tant que rédactrice en chef pour les sujets concernant la culture et la politique. Dans sa lettre de démission, elle affirme que « l'autocensure est devenue la norme », suscitant les réactions de plusieurs hommes politiques américains. Elle assure en outre avoir été harcelée par des confrères en désaccord avec ses prises de position, lui reprochant notamment « d'écrire encore sur les Juifs ».

Sièges successifs

Le premier siège du New York Times est situé 113 Nassau Street, dans le Financial District de Manhattan. En 1854, il se déplace au 138 Nassau Street, et en 1858, il déménage à nouveau pour le 41 Park Row, devenant le premier journal new-yorkais à s'installer dans un immeuble spécialement construit pour lui.

En 1904, le journal déménage au 1475 Broadway, à l'angle de la 42e Rue, sur une place nommée Longacre Square. Adolph Ochs, propriétaire du journal depuis 1896, convainc le maire George Brinton McClellan Jr. d'y construire une station de métro. La place est alors renommée Times Square, en référence au titre du journal. L'immeuble est aujourd'hui connu sous le nom One Times Square. En 1907, le New York Times y institue une tradition : à 23 h 59 le soir du Nouvel An, une boule horaire lumineuse, Times Square Ball, descend depuis le toit de l'immeuble.

En 1913, le journal s'installe pour près d'un siècle dans des locaux plus vastes, au 229 West de la 43e rue, toujours sur Times Square. L'immeuble One Times Square est revendu en 1961.

Au printemps 2007, le journal déménage dans le New York Times Building, situé trois blocks plus au sud, au 620 8th Avenue, entre les 40e et 41e rues. Deux ans plus tard, confronté à un manque de liquidités, le journal cède en crédit-bail 21 des 25 étages qu'il possède et reçoit 225 millions de dollars puis le rachète en 2019.

Abonnés

Pour l'année 2004, le New York Times annonce :

1 124 700 abonnés quotidiens ;

1 669 700 abonnés du dimanche.

En juin 2015, le New York Times compte un million d'abonnés au journal électronique uniquement, en plus de 1,1 million d'abonnés à l'offre mixte papier/électronique. Le nombre d'abonnés à l'offre électronique atteint 2,2 millions en mai 2017.

Les chiffres du 1er trimestre 2018 marquent une nette progression du digital. Le nombre total d'abonnés (papier et / ou Web) atteint 3,7 millions, dont 2,8 millions en ligne. La part des lecteurs dans les ressources du journal grimpe alors à 63 %, contre seulement 50 % sept ans plus tôt. Au 3e trimestre 2018, le nombre d'abonnés passe la barre des 4 millions dont trois millions pour l'offre en ligne (progression de 24,4 % en un an). Vers la fin de l'année suivante, les abonnés à la version numérique dépassent approchent la barre des cinq millions dont un peu plus de 10 % à l'étranger. Le journal est bénéficiaire.

Organisation

Le journal comporte trois sections principales, chacune contenant plusieurs sous-sections :

Informations : inclut des sections dédiées aux nouvelles internationales, aux nouvelles nationales, aux affaires, à la technologie, aux sciences, à la santé, aux sports, à la région new-yorkaise, à l'éducation, au temps, et aux annonces nécrologiques.

Opinion : inclut des pages dédiées aux éditoriaux, Op-ed et aux lettres adressées à la rédaction.

Suppléments : inclut des sections qui portent sur les arts, la littérature, le cinéma, le théâtre, les voyages, un guide de la ville de New York, les restaurants et les vins, la maison, la décoration et les dessins. Le journal publie aussi une revue hebdomadaire et une section intitulée Week in Review. Le dimanche apparaît le New York Times Best Seller list, prestigieuse liste de meilleures ventes.

Les articles du journal sont traduits et repris par plusieurs journaux d'autres pays. Le quotidien français Le Figaro publie chaque semaine une sélection d'articles du New York Times, en version française.

Prix

Entre 1918 et 2018, le New York Times a reçu 125 prix Pulitzer dont un nombre record de 7 pour l'année 2002.

Controverses

Controverses historiques

Le journal, comme beaucoup d'autres, a été accusé au cours de son histoire de donner trop ou pas assez d'importance à certains événements.

Parmi les principales controverses, celles avant et pendant la Seconde Guerre mondiale d'avoir minoré les accusations contre le Troisième Reich d'expulser puis de tuer les juifs, en partie parce que l'éditeur du New York Times, juif lui-même, craignait que le journal apparaisse comme prenant parti pour la « cause juive ».

Une autre charge portée contre le journal fut sa couverture de l'Union soviétique par son correspondant Walter Duranty, accusé d'avoir aidé à masquer la famine en Ukraine organisée par Staline dans les années 1930.

Dans les années 1980, le journal fut aussi accusé par l'organisation Fairness and Accuracy in Reporting (en) et par les spécialistes des médias Noam Chomsky et Edward Herman de donner une couverture biaisée des événements en Amérique centrale et Amérique du Sud, particulièrement en insistant sur la violation des droits de l'homme commise au Nicaragua au détriment de celles perpétrées pendant les guerres civiles au Salvador et au Guatemala ou sous la dictature au Honduras.

Relations entre des journalistes et la CIA

Le journaliste Carl Bernstein écrit en 1977 dans Rolling Stone :

Que le quotidien a fourni des cartes de presse à la CIA.

Que certains journalistes fournissaient du renseignement. Le rédacteur en chef de 1951 à 54 dit avoir « entendu de nombreuses fois » que la CIA tentait de convaincre ses journalistes de participer au renseignement mais qu'il n'a pas connaissance qu'un l'ait fait. La CIA a refusé de dévoiler les noms.

Que Cyrus Sulzberger, neveu du patron du journal à l'époque, qui couvrait les affaires étrangères, publiait des articles de la CIA quasi mot pour mot. Il dément les accusations de propagande, mais ne nie pas qu'il a signé un accord de non-divulgation « je pense que je l'ai fait mais je ne suis pas sûr », il ne nie pas avoir fait du renseignement.

Qu'Arthur Hays Sulzberger, directeur de 1935 à 1961, aurait également fait une promesse à John Foster Dulles, secrétaire d'État américain à l'époque, qu'aucun journaliste n'irait en Chine sans son accord : quand Cyrius a reçu une invitation, il n'a pu partir.

Une enquête postérieure du Times lui-même a trouvé que :

Le journal était l'un des 300 qui achetait des articles du Foreign News Service, les articles étaient rédigés par des journalistes exilés de pays d'Europe de l'Est et l'agence était « fortement » financée par la CIA, même si un ministre polonais dit que la CIA ne contrôlait pas le contenu.

Deux de leurs correspondants étaient des agents secrets

Deux s'acquittaient de tâches pour la CIA

Un agent de liaison dînait régulièrement avec des rédacteurs du journal.

Pour 3 autres employés, un était un commercial, un n'avait pas connaissance d'être un contact de la CIA, et pour le dernier ce n'était pas clair.

Un journaliste a quitté le Times pour travailler au service de la CIA.

L'article confirme qu'un débriefing par la CIA des journalistes revenant de l'étranger était fréquent, même si cela est une affirmation globale, pas spécifique au Times. Dans les debriefings, les journalistes partageaient des détails peu intéressants pour le public mais qui l'étaient pour la CIA.

Le journal est aussi accusé, par Noam Chomsky et Edward Herman, de médiatiser systématiquement les informations compromettantes pour les ennemis des États-Unis, et inversement de minorer les crimes de la politique étrangère des États-Unis et de leurs alliés.

Dans les années 1990, le journaliste américain Thomas Frank constate dans Le Monde diplomatique que les médias dominants américains présentent la France de façon dévalorisante et que le New York Times se fait « le procureur le plus constant dans sa mise en accusation de la France ».

Controverses récentes

Le New York Times, confronté à une baisse catastrophique de ses recettes publicitaires a inclus le 5 janvier 2009, pour la première fois de sa une, une annonce commerciale. Il brise ainsi le tabou qui voulait que la première page soit réservée aux informations « pures ».

Affaire Judith Miller

En juin 2004, le journal a publié un éditorial dans lequel la rédaction reconnaît avoir diffusé des informations sans les vérifier suffisamment, et même des nouvelles fausses, en se basant sur des informations fournies par l'administration du président George W. Bush dans le cadre de la préparation de la guerre d'Irak du printemps 2003. Cinq des six articles mis en cause étaient signés ou cosignés par Judith Miller.

Considérée comme une reporter sans scrupule selon les uns ou comme la championne de la liberté d'expression selon les autres, elle avait préféré être incarcérée durant l'été 2005 plutôt que de compromettre ses sources dans l’affaire Plame-Wilson. Détenue pendant 85 jours, elle a reçu le soutien de sa rédaction pendant sa détention, notamment celui d'Arthur Ochs Sulzberger, Jr., directeur de la publication.

Elle a été désavouée publiquement après sa libération, aussi bien par les responsables de la rédaction que par des confrères du journal, qui estimaient qu'elle n'avait pas été honnête à propos de ses sources. Ainsi, trois rédacteurs dépeignirent Judith Miller comme une « semeuse de zizanie », alors que dans un courriel au personnel, Bill Keller, le directeur de la rédaction, estimait qu'elle semblait « avoir trompé » le responsable du bureau de Washington, ce qu'elle a démenti.

Dans un article, la chroniqueuse Maureen Dowd n'hésite pas à qualifier Judith Miller de « femme de destruction massive » et dénonce son manque de discernement quand elle avait relayé les affirmations de la Maison-Blanche sur l'existence d'armes de destruction massive en Irak.

Le journal reproche principalement à Judith Miller son manque de rigueur dans sa couverture de l'avant-guerre en Irak au début des années 2000.

Affaire Jayson Blair

En 2003, un des jeunes journalistes du New York Times, Jayson Blair, avait inventé et plagié plusieurs articles. Il avait été licencié entraînant avec lui ses deux rédacteurs en chef.

Tribune de John McCain

En juillet 2008, le New York Times refuse de publier une tribune de John McCain, candidat républicain à la présidence, une décision qui a particulièrement irrité son équipe de campagne.

Embauche de Sarah Jeong

Recommandation d'un livre antisémite

En décembre 2018, le New York Times publie dans sa rubrique littéraire une interview de l'écrivaine Alice Walker dans laquelle elle déclare avoir parmi ses livres de chevet un livre complotiste antisémite de David Icke. Il est reproché au journal de ne pas avoir apporté cette précision aux lecteurs, publiant l'interview sans commentaire.

Caricature antisémite

En avril 2019, le New York Times publie une caricature représentant un Donald Trump aveugle coiffé d'une kippa. Celui-ci tient en laisse un chien-guide figurant Benyamin Netanyahou, qui porte au cou l'étoile de David. La caricature fait l'objet d'une controverse qui amène la rédaction à présenter ses excuses sur Twitter, le surlendemain de la publication, évoquant une « image offensante » et une « erreur de jugement ». En juin 2019, le journal annonce qu'il ne publiera plus de caricatures politiques quotidiennes dans son édition internationale et a mis fin à ses relations avec deux caricaturistes sous contrat.

Proximité avec le gouvernement

En juin 2019, la rédaction du New York Times reconnaît avoir envoyé à l'administration Trump un article portant sur les relations russo-américaines, afin de le faire approuver avant publication. D'après l’ancien journaliste du New York Times James Risen, cette pratique serait récurrente, en particulier depuis l'administration George W. Bush. Il existe selon lui un « accord informel » entre le gouvernement et la presse, par lequel des représentants du gouvernement ou de la CIA « ont régulièrement entrepris des négociations discrètes avec la presse pour empêcher la publication d’articles sensibles concernant la sécurité nationale ».

Utilisation d'informations mensongères sur Daesh dans la série Caliphate

En octobre 2020, Shehroze Chaudhry, alias Abou Huzayfa, qui a été une des sources principales de la série d'articles de Rukmini Callimachi publiés le New York Times sur le fonctionnement de Daech, est arrêté par la police fédérale canadienne et mis en examen pour « incitation à craindre des activités terroristes » : il se faisait faussement passer pour infiltré dans l'organisation. Ses affabulations, publiées par le journal, qui n'avait cependant pas réussi à confirmer son engagement effectif dans Daech, ont pesé dans la décision du gouvernement canadien de refuser le rapatriement de ses ressortissants liés à Daech au Moyen-Orient. Le journal se livre alors à une auto critique très sévère. Le journal a été vivement critiqué par d'autres médias américains. Le Los Angeles Times a laissé entendre que le New York Times était coupable d'alarmer la population sur la radicalisation des musulmans : « Le Caliphate permettait aux auditeurs d'entendre ce qu'ils voulaient entendre sur les musulmans. Et la peur fait vendre ».

Responsables

Directeurs de la publication

Adolph Ochs (1896-1935)

Arthur Hays Sulzberger (1935-1961)

Orvil Dryfoos (en) (1961-1963)

Arthur Ochs « Punch » Sulzberger (1963-1992)

Arthur Ochs Sulzberger, Jr. (depuis 1992)

Directeurs de la rédaction

John Swinton (1860-1870)

Turner Catledge (1964-1968)

James Reston (1968-1969)

vacant (1969-1976)

A. M. Rosenthal (1977-1986)

Max Frankel (en) (1986-1994)

Joseph Lelyveld (1994-2001)

Howell Raines (en) (2001-2003)

Bill Keller (2003-2011)

Jill Abramson (2011-2014)

Dean Baquet (depuis 2014)

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

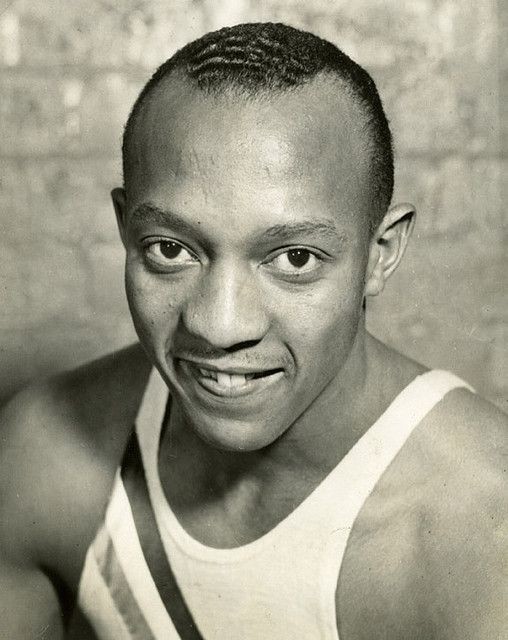

Jesse Owens

Publié à 01:28 par dessinsagogo55

James Cleveland Owens dit Jesse Owens (né le 12 septembre 1913 à Oakville et mort le 31 mars 1980 à Tucson) est un athlète américain considéré comme le premier sportif noir de renommée internationale, et comme l'un des meilleurs sprinteurs de l'entre-deux guerres. Quadruple médaillé d'or lors des Jeux olympiques d'été de 1936 à Berlin, il a par ailleurs amélioré à plusieurs reprises les records du monde du 100 mètres, du 200 mètres et du saut en longueur, discipline dans laquelle sa performance de 8,13 mètres réalisée en 1935 resta inégalée durant plus d'un quart de siècle.

Le 20 juin 1936, Jesse Owens bat le record du monde du 100 m en 10 s 2. Un mois et demi plus tard, aux Jeux olympiques d'été de 1936, qui se déroulent au Stade Olympique de Berlin, Owens remporte quatre médailles d'or, sous les yeux d'Adolf Hitler, infligeant ainsi un cinglant démenti aux théories nazies sur la prétendue supériorité de la race aryenne.

Selon la légende, Hitler, furieux de voir un Noir triompher, aurait refusé de serrer la main d'Owens. Jesse Owens, le sportif en question, dit dans ses mémoires que Hitler lui aurait fait un salut auquel il aurait répondu et qu'il aurait eu un bon accueil à Berlin. Hitler serait parti avant la fin des compétitions et pour cette raison n'aurait pas salué tous les athlètes.

Le 2 août, Hitler reçoit dans sa loge des athlètes allemands vainqueurs des épreuves du jour pour les féliciter, puis il quitte le stade avant que l'afro-américain Cornelius Johnson, qui a remporté le concours du saut en hauteur, ne reçoive sa médaille. Les officiels font alors savoir au chancelier allemand qu'il doit, soit féliciter tous les vainqueurs, soit n'en féliciter aucun. Hitler choisit de ne plus en féliciter aucun et rien n'indique que cette décision ait pu viser Owens en particulier. Hitler, en privé, ne se cachait pas d'être ennuyé par les victoires des athlètes noirs en général. Owens affirma pour sa part que Hitler ne l'avait pas snobé et lui avait fait un signe de la main lorsqu'il était passé devant sa loge : « Quand je suis passé devant le chancelier, il s'est levé, a agité la main vers moi, et je lui ai fait un signe en retour. Je pense que les journalistes ont fait preuve de mauvais goût en critiquant l'homme du moment en Allemagne » (« When I passed the Chancellor he arose, waved his hand at me, and I waved back at him. I think the writers showed bad taste in criticising the man of the hour in Germany. »). Et Jesse Owens ajoute à ce propos : « Hitler ne m'a pas snobé, c'est Roosevelt qui m'a snobé » , ajoutant également « Après ces histoires de Hitler qui m'aurait snobé, à mon retour aux États-Unis, je ne pouvais pas m'asseoir à l'avant des autobus, je devais m'asseoir à l'arrière, je ne pouvais pas vivre là où je le voulais » , pointant du doigt la ségrégation raciale aux États-Unis de l'époque.

Sa vie après les jeux de Berlin

De retour aux États-Unis, Owens est accueilli triomphalement. Il sera considéré comme un héros national, tout en restant un Afro-Américain donc privé de droits civiques dans une Amérique largement ségrégationniste. Le président américain d'alors, Franklin D. Roosevelt, occupé dans sa réélection de novembre et soucieux de la réaction des États du Sud, refusa d'avoir un entretien avec lui à la Maison Blanche.

Après les jeux, il eut malgré tout des difficultés pour vivre en pratiquant et en faisant la promotion de son sport. Il participa, moyennant un peu d'argent, à des courses dans lesquelles il laissait de l'avance aux coureurs locaux, ce qui ne l'empêchait pas de les battre quand même. Il remporta des défis face à des chevaux de courses, mais révéla plus tard qu'il pouvait gagner grâce à l'effroi du cheval entendant le bruit du pistolet de départ.

Son travail de promotion se transforma en une carrière de relation publique, notamment comme disc jockey de jazz à Chicago.

Toute sa vie il attribua sa carrière aux encouragements de Charles Riley, son entraîneur du collège, qui l'avait repéré et lancé dans l'équipe nationale. (Voir Harrison Dillard, un athlète de Cleveland inspiré par Owens.)

Owens mourut en 1980 d'un cancer du poumon à l'âge de 66 ans à Tucson en Arizona. Il repose au cimetière de Oak Woods, à Chicago en Illinois.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

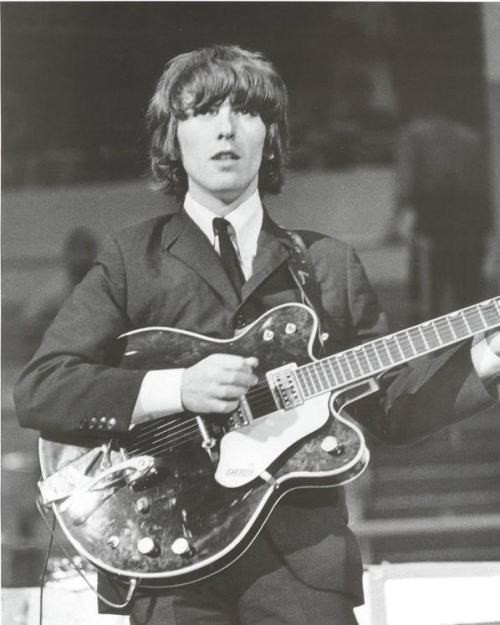

George Harrison

Publié à 20:10 par dessinsagogo55

George Harrison, né le 25 février 1943 à Liverpool et mort le 29 novembre 2001 à Los Angeles, est un musicien britannique, guitariste, organiste, auteur-compositeur-interprète, producteur de cinéma et le plus jeune membre des Beatles.

Issu d'un milieu modeste, il est un ami d'enfance de Paul McCartney, qui le propose début 1958 à John Lennon pour qu'il intègre sa formation, The Quarrymen. À trois, ils forment le noyau du groupe qui en 1960 est renommé The Beatles et deviendra à partir de 1963, après l'arrivée du batteur Ringo Starr, et sous la houlette de George Martin, un des plus grands phénomènes de l'histoire de la musique populaire du XXe siècle.

L'influence de Harrison dans la musique des Beatles va croissant au fil des années. Il est tout d'abord le guitariste solo et un des quatre chanteurs du groupe, qui se distingue très vite pour la qualité de ses harmonies vocales. À partir de 1965, il introduit la spiritualité, la musique et des instruments indiens dans l'univers musical des « Fab Four ». Enfin, il compose quelques-unes de leurs plus belles chansons durant les dernières années du groupe, comme While My Guitar Gently Weeps, Something ou Here Comes the Sun. Il est aussi un pionnier dans l'utilisation du synthétiseur Moog dans la musique rock. À mesure que son talent de compositeur s'affirme, sa frustration de se trouver dans l'ombre du tandem Lennon/McCartney grandit, contribuant aux dissensions qui vont conduire à la séparation du groupe en 1970.

Harrison connaît une très belle réussite artistique et commerciale au début de sa carrière solo, avec son triple album All Things Must Pass et la chanson My Sweet Lord. Il organise en 1971 un concert pour le Bangladesh, le premier concert de bienfaisance de l'histoire du rock. Il se lance également dans le cinéma, en fondant la société de production HandMade Films, qui produit notamment le film des Monty Python La Vie de Brian, dans lequel il fait une brève apparition. Il connaît ensuite des hauts et des bas dans sa carrière solo jusqu'à ce que la parution de son album Cloud Nine (1987), porté par le single Got My Mind Set On You, lui permette de renouer avec le succès commercial et populaire. En 1988, il crée le supergroupe Traveling Wilburys, avec Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lynne et Bob Dylan, formation qui produit deux albums.

Tout d'abord marié, de 1966 à 1977, à Pattie Boyd (qu’il a rencontrée sur le tournage du film A Hard Day's Night), en 1978 il épouse en secondes noces Olivia Trinidad Arias, avec qui il a un fils, Dhani. Ses apparitions se font rares au cours des années 1990, durant lesquelles il participe au projet Anthology des Beatles et travaille épisodiquement à un hypothétique album — finalement publié après sa mort sous le titre Brainwashed. Un cancer de la gorge lui est diagnostiqué en 1997. Fragilisé de surcroît par une tentative d'assassinat dont il est victime en 1999 dans sa propriété, il meurt le 29 novembre 2001 à l'âge de 58 ans. Vingt ans après sa mort, il est encore considéré par le public comme l'un des grands artistes de son époque.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| George Harrison | |||||||||||||||||||||||||||

| George Harrison : Got My Mind Set On You | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Patricia Blair

Publié à 00:55 par dessinsagogo55

Patricia Blair, née le 15 janvier 1933 à Fort Worth, au Texas, aux (États-Unis), et morte le 9 septembre 2013 à North Wildwood, dans le New Jersey, aux (États-Unis), est une actrice américaine.

Elle est principalement connue pour avoir joué sur le petit écran dans les années 1960.

Ses rôles les plus marquants sont ceux de Lou Mallory dans la série télévisée L'Homme à la carabine et de Rebecca Boone dans quarante-six épisodes de la série Daniel Boone.

Carrière

De son nom de naissance Patsy Lou Blake, elle naît à Fort Worth et commence sa carrière dans le mannequinat à l'adolescence, puis quitte son Texas natal pour la Californie, où elle entreprend de devenir actrice à Los Angeles. Son nom devient Patricia Blair à la suite d'une décision prise par les producteurs avec lesquels elle est amenée à travailler, qui le trouvent plus sophistiqué. Dès lors, chacune de ses apparitions est créditée sous ce nom, ou, parfois, sous ceux de Pat Blake ou de Patricia Blake.

Parcours

Elle obtient son premier rôle dans le film Jump Into Hell en 1955, relatant la bataille de Dien Bien Phu durant la Guerre d'Indochine, puis l'année suivante dans le film d'horreur Les Monstres se révoltent, aux côtés de Bela Lugosi et Lon Chaney Jr. En 1959, elle apparaît dans le film City of Fear, avant d'orienter davantage sa carrière vers la télévision.

Patricia Blair joue dans vingt-deux épisodes de la série L'Homme à la carabine le personnage de Lou Mallory, de 1962 à 1963, mais aussi de Rebecca Boone, la femme du protagoniste de Daniel Boone de 1964 à 1970. L'année suivante, elle se marie avec Martin S. Colbert à Los Angeles. Le couple divorce en 1993.

Elle fait une ultime apparition au cinéma dans Le Cavalier électrique en 1979.

Décès

Atteinte d'un cancer du sein, Patricia Blair s'éteint des suites de la maladie à son domicile de North Wildwood dans le New Jersey, âgée de 80 ans.

Filmographie

Films

1955 : Jump Into Hell : Gisele Bonet (créditée sous le nom de Pat Blake)

1955 : Le Tigre du Ciel : femme (non créditée)

1956 : Crime Against Joe : Christine 'Christy' Rowen

1956 : Les monstres se révoltent (The Black Sleep) de Reginald Le Borg : Laurie Monroe

1959 : City of Fear : June Marlowe

1960 : Cage of Evil : Holly Taylor

1979 : Le Cavalier électrique

Télévision

1956 : Telephone Time (série télévisée) : Mary Hamilton (épisode Grandpa Changes the World)

1957 : The Bob Cummings Show (série télévisée) : Joanne Taylor (épisode Bob Slows Down)

1958 : Mike Hammer (série télévisée) : Vicki Nolan (épisode Four Blind Mice)

1959 : Yancy Derringer (série télévisée) : Goldy

1959 : Rescue 8 (série télévisée) : Jane Henshaw (épisode No Trespassing)

1959 : Richard Diamond (série télévisée) : Julie (épisode Charity Affair)

1959 : Steve Canyon (série télévisée) : Janice Taft (épisode Operation Firebee)

1960 : The Dennis O'Keefe Show (série TV) : Gretchen Clayhipple (épisode June Thursday)

1960 : Not for Hire (série TV) : Gloria Wilder (épisode Adults Only)

1960 : Letter to Loretta (série TV) : Gloria Mason (épisode Unconditional Surrender)

1961 : The Case of the Dangerous Robin (série télévisée)

1962 : Surfside 6 (série télévisée) : Allison Haley (épisode House on Boca Key)

1962 : You're Only Young Once (TV) : Liz McDermott

1962 - 1963 : L'Homme à la carabine (série télévisée) : Lou Mallory (22 épisodes)

1963 : Le Virginien (série télévisée) : Rita Marlow (épisode The Evil That Men Do)

1963 : Perry Mason (série télévisée) : Nicolai Wright (épisode The Case of the Badgered Brother)

1964 : Bonanza (série télévisée) : Lila Conrad (épisode The Lila Conrad Story)

1964 : Temple Houston (série télévisée) : Leslie Hale (épisode Thy Name Is Woman)

1964 - 1970 : Daniel Boone (série télévisée) : Rebecca Boone (118 épisodes)

1973 : Dusty's Trail (série télévisée) : Mary Ellen Barstow (épisode My Fair Callahan)

1974 : ABC Afterschool Specials (série télévisée) : Louise Britton (épisode Runaways)

1974 : Happy Anniversary and Goodbye (TV)

1975 : Petrocelli (série télévisée) : Angela Gilmartin (épisode The Kidnapping)

Neil Hamilton (acteur)

Publié à 00:20 par dessinsagogo55

Neil Hamilton est un acteur américain né le 9 septembre 1899 à Lynn, Massachusetts (États-Unis), mort le 24 septembre 1984 à Escondido (Californie).

Filmographie

1918 : The Beloved Impostor

1919 : The Great Romance

1923 : La Rose blanche(The White Rose) : John White

1924 : Pour l'indépendance(America) : Nathan Holden

1924 : The Sixth Commandment de Christy Cabanne : Robert Fields

1924 : The Side Show of Life : Charles Verity-Stewart

1924 : Isn't Life Wonderful : Paul

1925 : Hommes et Femmes(Men and Women) : Ned Seabury

1925 : The Little French Girl

1925 : L'École des mendiants (The Street of Forgotten Men) de Herbert Brenon : Philip Peyton

1925 : The Golden Princess : Tennessee Hunter

1925 : New Brooms : Thomas Bates Jr.

1925 : The Splendid Crime : Bob Van Dyke

1926 : Desert Gold : George Thorne

1926 : Beau Geste : Digby Geste

1926 : Diplomacy : Julian Weymouth

1926 : Gatsby le Magnifique (The Great Gatsby) de Herbert Brenon : Nick Carraway

1927 : The Music Master : Beverly Cruger

1927 : Ten Modern Commandments : Tod Gilbert

1927 : The Joy Girl : John Jeffrey Fleet

1927 : The Spotlight : Norman Brooke

1927 : The Shield of Honor : Jack MacDowell

1928 : Maman de mon cœur (Mother Machree) : Brian McHugh

1928 : The Showdown : Wilson Shelton

1928 : Épouvante(Something Always Happens), de Frank Tuttle : Roderick

1928 : Don't Marry : Henry Willoughby

1928 : The Grip of the Yukon (en) d'Ernst Laemmle : Jack Elliott

1928 : Hot News de Clarence G. Badger : Scoop Morgan

1928 : Le Patriote (The Patriot) d'Ernst Lubitsch: Prince Alexandre

1928 : Take Me Home (en)de Marshall Neilan : David North

1928 : Three Weekends : James Gordon

1928 : What a Night! : Joe Madison

1929 : Why Be Good? : Peabody Jr.

1929 : Le Démon des tropiques (A Dangerous Woman) de Gerald Groveet Rowland V. Lee : Bobby Gregory

1929 : The Studio Murder Mystery : Tony White

1929 : Le Piège d'amour(The Love Trap) : Peter Harrington

1929 : The Mysterious Dr. Fu Manchu : Dr. Jack Petrie

1929 : Darkened Rooms : Emory Jago

1930 : The Kibitzer : Eddie Brown

1930 : The Return of Dr. Fu Manchu : Dr. Jack Petrie

1930 : La Patrouille de l'aube (The Dawn Patrol) : Major Brand

1930 : Anybody's War : Red Reinhardt

1930 : Ladies Must Play : Anthony Gregg

1930 : The Cat Creeps : Charles Wilder

1930 : Ex-Flame : Sir Carlisle Austin

1930 : The Widow from Chicago : Georgie 'Swifty' Dorgan

1931 : Command Performance : Peter Fedor

1931 : Strangers May Kiss : Alan Harlow

1931 : The Spy : Ivan Turin

1931 : La Pécheresse(Laughing sinners) : Howard 'Howdy' Palmer

1931 : Le Grand Amour(The Great Lover) : Carlo

1931 : This Modern Age : Robert 'Bob' Blake Jr.

1931 : La Faute de Madelon Claudet (The Sin of Madelon Claudet)d'Edgar Selwyn : Larry Maynard

1932 : The Wet Parade de Victor Fleming : Roger Chilcote, Jr.

1932 : Tarzan, l'homme singe (Tarzan the Ape Man) : Harry Holt

1932 : Are You Listening? : Jack Clayton

1932 : The Woman in Room 13 : Paul Ramsey

1932 : What Price Hollywood? de George Cukor : Lonny Borden

1932 : Two Against the World (en) : Mr. David 'Dave' Norton

1932 : The Animal Kingdom : Owen

1933 : Terror Aboard : James Cowles

1933 : The World Gone Mad (en) de Christy Cabanne : Lionel Houston

1933 : The Silk Express : Donald Kilgore

1933 : As the Devil Commands : Dr. David Graham

1933 : One Sunday Afternoon : Hugo Barnstead, Owner Phoenix Carriage Factory

1933 : Ladies Must Love : Bill

1934 : Tarzan et sa compagne (Tarzan and His Mate) : Harry Holt

1934 : Here Comes the Groom : Jim

1934 : Once to Every Bachelor : Lyle Stuart

1934 : Blind Date : Bob Hartwell

1934 : One Exciting Adventure : Walter Stone

1934 : Two Heads on a Pillow : Jack Smith

1934 : By Your Leave : David Mackenzie

1934 : Fugitive Lady : Donald Brooks

1935 : Mutiny Ahead : Kent Brewster

1935 : Honeymoon Limited : Dick Spencer Gordon aka Gulliver

1935 : Keeper of the Bees (en) de Christy Cabanne : James Lewis McFarland aka Jamie

1935 : The Daring Young Man : Gerald Raeburn

1936 : You Must Get Married : Michael Brown

1936 : Parisian Life : Jaques

1936 : Everything in Life : Geoffrey Loring

1936 : Southern Roses : Reggie

1937 : Mr. Stringfellow Says No : Jeremy Stringfellow

1937 : Secret Lives : Lt. Pierre de Montmalion

1937 : Portia on Trial : Earle Condon

1937 : Lady Behave! : Stephen Cormack

1938 : Hollywood Stadium Mystery (en) de David Howard : Bill Devons

1938 : Army Girl : Capt. Joe Schuyler

1939 : The Saint Strikes Back : Allan Breck

1940 : Pound Foolish

1940 : Queen of the Mobde James P. Hogan : First FBI Chief

1941 : Federal Fugitives : Captain Madison

1941 : They Meet Again : Governor John C. North

1941 : Father Takes a Wife : Actor Vincent Stewart

1941 : Dangerous Lady : Duke Martindel

1941 : King of the Texas Rangers : John Barton / Felix Hauptman, his double

1941 : Look Who's Laughing : Hilary Horton

1942 : Madame veut un bébé (The Lady Is Willing) : Charlie

1942 : Too Many Women : Richard Sutton

1942 : X Marks the Spot (en) de George Sherman : John J. Underwood

1942 : Secrets of the Underground : Harry Kermit

1943 : Bombardier de Richard Wallace : Colonel

1943 : All by Myself, de Felix E. Feist : Mark Turner

1943 : L'Aventure inoubliable (The Sky's the Limit) : Navy Officer on Train

1944 : Étrange mariage(When Strangers Marry) : Det. Lt. Blake

1945 : Brewster's Millions : Mr. Grant

1948 : Hollywood Screen Test (série TV) : Host (1948-50; 1951-53) (unknown episodes)

1949 : That Wonderful Guy(série TV) : Franklin Westbrook

1951 : The Frances Langford-Don Ameche Show (série TV) : Regular (1951-52)

1961 : The Little Shepherd of Kingdom Come : General Dean

1962 : The Devil's Hand : Francis 'Frank' Lamont

1963 : Hôpital central("General Hospital") (série TV) : Philip Mercer (unknown episodes, 1963)

1964 : Prête-moi ton mari(Good Neighbor Sam) : Larry Boling

1964 : Jerry souffre-douleur(The Patsy) de Jerry Lewis : The Barber

1965 : Les Tontons farceurs(The Family Jewels) : Attorney

1966 : Madame X de David Lowell Rich : Scott Lewis

1966 : Batman de Leslie H. Martinson : Commissioner Gordon

1967 : Batgirl (TV) : Commisioner Gordon

1969 : Strategy of Terror : Mr. Harkin

1970 : Ya ya mon colonel!(Which Way to the Front?) : Chief of staff

1971 : Vanished (TV) : Merrihew

Jean Seberg : Vie privée

Publié à 20:20 par dessinsagogo55

En 1958, elle épouse l'acteur, réalisateur et producteur français François Moreuil et vient vivre à Paris. Avocat d'affaires, Moreuil a en effet réussi à renégocier le contrat d'exclusivité qui liait sa future femme à Preminger en le revendant à Columbia. La même année, Jean Seberg joue sous la direction de François Moreuil dans son film La Récréation (1961). Un peu avant les fêtes de Noël 1959, au consulat français de Los Angeles, elle rencontre l'écrivain et diplomate de 24 ans son aîné, Romain Gary. C'est le coup de foudre et le printemps suivant, Jean Seberg, qui a quitté son époux, s'installe avec Romain Gary dans un appartement de l’île Saint-Louis à Paris, et un an plus tard au second étage du 108 rue du Bac.

Cette rencontre scellera la fin de leurs mariages respectifs : Jean Seberg divorce neuf mois plus tard de François Moreuil. La femme de Gary, l'écrivaine et éditrice Lesley Blanch, réclame une importante somme d'argent pour la séparation. Le divorce est finalement conclu en 1962 et le mariage précipité, le 16 octobre 1963, dans le petit village corse de Sarrola-Carcopino, l'actrice était enceinte et menaçait de se suicider si elle mettait au monde leur enfant avant leur union. Jean met au monde Alexandre Diego le 17 juillet 1962, qui est élevé en Espagne par Eugénia Munoz. Pour sauver les convenances, on annonce sa naissance le 26 octobre 1963. Romain Gary parle de son couple et de leurs difficultés dans Chien blanc, elle apparaît également masquée dans Les Mangeurs d'étoiles (1966). En 1968, lorsque Romain Gary entend parler d'une possible liaison entre sa femme et Clint Eastwood pendant le tournage de La Kermesse de l'Ouest, il prend l'avion et provoque l'acteur en duel au revolver ; le « cow-boy américain » se défile.

Alors qu'elle est mariée, elle subit l'influence de Hakim Jamal, cousin de Malcom X et fondateur de l'Organisation de l'unité afro-américaine, un groupe racialiste proche des Black Panthers, devenant sa maîtresse, bien que Jamal profite de son argent et la batte. Durant l'été 1970, alors qu'elle est enceinte de sept mois et en train de divorcer de son deuxième mari Romain Gary, la chroniqueuse mondaine du Los Angeles Times révèle (sans citer son nom mais sans ambiguïté sur l'identité de l'actrice visée) sa grossesse et sa proximité avec les Black Panthers. Un agent du FBI avait reçu de J. Edgar Hoover l'autorisation de donner de manière anonyme ces informations à la presse : il est donc très probable que le FBI soit responsable de cette divulgation, sans que la chroniqueuse ou le LA Times en ait forcément eu conscience. Des rapports du FBI appuyant ce fait ont été publiés. Jean Seberg tente de se suicider quelques jours avant la naissance deux mois avant terme, le 23 août, de sa fille, Nina, qui meurt deux jours plus tard. Jean la fait enterrer dans un cercueil de verre afin que tous puissent voir qu'elle était blanche. Pour protéger son ancienne compagne, Gary, dans un texte retentissant, dénonce la presse à scandale et affirme que l'enfant était bien de lui alors que le véritable père est Carlos Navarra, un aventurier tiers-mondiste rencontré lors d'un tournage au Mexique. Sombrant dans la dépression, elle devient dépendante à l'alcool et aux médicaments. Plusieurs fois hospitalisée et internée, elle est victime de crises de démence et tente encore de se suicider, le plus souvent aux dates anniversaires de la perte de sa fille. En 1979, le FBI reconnaît avoir propagé de fausses rumeurs sur Jean Seberg et avoir inventé l'histoire du bébé noir afin de la discréditer, car il pensait qu'elle finançait les Black Panthers.

En 1972, elle épouse en troisièmes noces Dennis Berry, réalisateur et fils de John Berry. Son divorce avec Berry n'ayant pas encore été prononcé, le mariage qu'elle contracte en mai 1979 avec Ahmed Hasni, n'a pas de force légale. Hasni, Algérien mythomane lié à un trafic de stupéfiants, souhaite devenir son agent, finit de la dépouiller financièrement et, lui aussi, la bat.

Mort

Tombe de Jean Seberg.

Le 30 août 1979, elle est portée disparue, son compagnon Ahmed Hasni déclarant qu'elle était partie de son appartement 125, rue de Longchamp, nue sous son manteau, avec pour seul bagage une bouteille d'eau. Son corps est retrouvé le 8 septembre, enroulé dans une couverture à l'arrière de sa Renault blanche rue du Général-Appert dans le XVIe arrondissement de Paris, près de son domicile. Se trouve dans sa main un mot d'adieu adressé à son fils Diego. Le rapport d'autopsie indique qu'elle a succombé à une surdose massive de barbituriques ainsi que d'alcool (8,2 g par litre de sang). L'enquête de police conclut au suicide.

Jean Seberg est enterrée dans la treizième division du cimetière du Montparnasse.

Son second mari Romain Gary, père de son fils Alexandre Diego, se suicide un an plus tard. Dans la lettre qu'il laisse, il écrit : « aucun rapport avec Jean Seberg »

Jean Seberg : Biographie

Publié à 20:12 par dessinsagogo55

Enfance

Jean Dorothy Seberg est la fille de Dorothy Benson, institutrice remplaçante, et d'Edwards Seberg, pharmacien tenant un drugstore dans Marshalltown. Sa famille était de confession luthérienne et d'origine suédoise. À 12 ans, par admiration pour Marlon Brando, elle s'intéresse au métier d'acteur.

Carrière

Après l'université de l'Iowa, choisie parmi 18 000 candidates, elle tourne son premier film en 1957, Sainte Jeanne, adaptation de la pièce Sainte Jeanne de George Bernard Shaw, sous la direction d'Otto Preminger, dans laquelle elle tient le rôle de Jeanne d'Arc et manque d'être vraiment brûlée. Dans la foulée, elle joue dans Bonjour tristesse du même réalisateur. Ce remarquable coup de chance se présente comme une ouverture majestueuse pour une jeune fille que rien ne prédestinait au métier d'actrice. Elle fait à cette occasion la couverture des Cahiers du cinéma.

Grâce au film À bout de souffle de Jean-Luc Godard, en 1960, elle devient une icône de la Nouvelle Vague. Aux côtés de Jean-Paul Belmondo, elle y interprète Patricia Franchini, vendeuse de journaux (le Herald Tribune) sur les Champs-Élysées.

En 1969, elle apparaît dans son premier et seul film de comédie musicale, La Kermesse de l'Ouest (Paint Your Wagon), adapté d'un spectacle de Lerner et Lowe. Elle joue en compagnie de Lee Marvin et Clint Eastwood. Pour le chant, sa voix est doublée.

Lilith, « le film » qui a influencé son « moi », tourné en 1964 par Robert Rossen, est le plus révélateur de sa personnalité réelle. Dans les revues de l'époque, les critiques écriront « elle ne joue pas Lilith, elle est Lilith ». Pour les esthètes, ce film représente le couronnement de sa carrière.

Elle est le premier choix de François Truffaut pour le rôle de Julie dans La Nuit américaine mais après l'avoir sollicitée à plusieurs reprises et sans nouvelles, il décide de donner le rôle à Jacqueline Bisset. Son état mental à cette période est responsable de cette occasion manquée.

Engagement politique

Dès l'âge de 14 ans, malgré le désaccord de ses parents, elle adhère à la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People). En 1967, de violentes émeutes raciales éclatent à Watts près de Los Angeles et font écho dans la conscience politique de Jean.

Document interne du FBI évoquant le soutien de Jean Seberg aux Black Panthers, ainsi que la diffusion d'une rumeur visant à la discréditer.

À la fin des années 1960, elle utilise sa célébrité pour des causes politiques, comme celles des Amérindiens et des Black Panthers. Le FBI va la mettre sur écoute et la surveiller dans le cadre du COINTELPRO et de l'Opération CHAOS, ainsi que le montrent certains documents du FBI qui ont été publiés.

Le troisième mari de Seberg était le réalisateur Dennis Berry, fils de John Berry, lui aussi réalisateur, et membre éminent de la communauté des Américains exilés du maccarthysme à Paris. Tout cela avait éveillé l'intérêt des nombreuses organisations de renseignement américaines de cette période de la guerre froide.

Jean Seberg

Publié à 20:00 par dessinsagogo55

Jean Dorothy Seberg, (prononciation dʒin sebɜrg) née le 13 novembre 1938 à Marshalltown dans l'Iowa et morte le 30 août 1979 à Paris, est une actrice américaine qui passa une partie importante de sa carrière en France.

De son Iowa natal au Paris de la Nouvelle Vague, Jean Seberg a incarné un idéal féminin pour toute une génération. À la fois Américaine et Française, elle connaît son premier triomphe avec le personnage de Jeanne d'Arc qu'elle incarne dans le film d'Otto Preminger. De ce moment-là, le destin de Jean Seberg est scellé. De Bonjour Tristesse, de Preminger et d'après Sagan, à À bout de souffle de Godard avec Belmondo pour partenaire, elle devient célèbre grâce à sa fraîcheur, sa beauté et sa spontanéité.

Sa vie privée tumultueuse et son mariage avec Romain Gary ont fait d'elle, au-delà de la star, une figure de la vie culturelle des années 1960. Elle est parmi les premières actrices à prendre des engagements politiques pour faire entendre la voix des Noirs américains alors opprimés... Sa mort mal élucidée met un point final mystérieux à son existence.