Départements animaux années 50 antiquité aquariophilie eau douce arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

- · le symbolisme dans le roman la rose des vents

- · passage obligé minarik

- · les bienfaits et les mefaits des invertebres

- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman

- · valerie maurice est elle mariee

- · les bienfaits des invertebres

- · turfvoyance@yahoo.fr

- · gouran tchad

- · bamwisho muhiya jean

- · royauxnorvegiens

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Bon Lundi à tous...

"Le plaisir n'est que le bonheur d'un point du corps.

Le vrai bonheur, le seul bonheur, tout le bonheur

est dans le bien-être de toute l'âme."

(Joseph Joubert)

bonne journée à tous..

Bisous...

Cadeau de Mumu -

bonjour et bonne journée....

Aujourd'hui....

journée soleil....

(s'il veut bien etre de la partie !)

petite fete d'anniversaire..

au milieu de brebis et moutons !!!

je vous souhaite une belle journée et vous dis à ce soir...

Bisous

A demain

Histoire des Reines - Marie Thérèse d'Autriche

Le 20 septembre 1638, la reine d’Espagne Elisabeth de France met au monde son neuvième enfant, une fille prénommée Marie-Thérèse. Fille du roi Philippe IV, la jeune Marie-Thérèse reçoit une éducation stricte à la cour de Madrid. La princesse a 6 ans lorsque sa mère meurt durant son dernier accouchement en octobre 1644. Sur les douze enfants qu’Elisabeth avait mis au monde, Marie-Thérèse est la seule fille qui survit. Son frère aîné Balthazar-Charles est également le seul fils survivant. En 1646, la petite infante d’Espagne perd son frère, emporté par l’appendicite à l’âge de 16 ans. Toutes ces morts marquent Marie-Thérèse qui a du mal à se relever. En 1649, son père Philippe IV se remarie avec la fiancée de Balthazar-Charles, la jeune Marie-Anne de Habsbourg qui pour Marie-Thérèse sera plus une sœur qu’une mère étant donné qu’il n’y a que quatre ans d’écart entre la nouvelle reine et la princesse. Cependant, entre la nouvelle reine et l’Infante, beaucoup de tensions se créent. En effet, Marie-Anne met bientôt au monde une fille, Marguerite-Thérèse que Marie-Thérèse éclipse. De plus, l’Infante étant la fille aînée de Philippe IV, elle aura droit à un mariage plus prestigieux que sa demi-sœur. En effet, l’Espagne est en guerre depuis des années avec la France et l’infante a toujours eu à l’esprit un mariage avec son cousin Louis XIV.

En 1659, le traité des Pyrénées met fin au conflit entre les deux pays. Marie-Thérèse devint un gage de paix et épouse comme elle l’avait toujours su, le roi de France le 9 juin 1660 à Saint-Jean de Luz. Avant de quitter son pays, Marie-Thérèse doit renoncer officiellement au trône d’Espagne. Cela ne pose pas de problème à Philippe IV à qui la jeune Marie-Anne a donné un fils 1657. La dot de la jeune mariée est importante et l’Espagne ne peut la régler entièrement à cause du manque d’argent causé par la guerre. Arrivée en France, Marie-Thérèse n’est pas à la hauteur des espérances. D’abord, elle n’est point belle, seulement charmante et timide. Cette timidité se retourne contre elle : Marie-Thérèse se referme sur elle et ne joue pas son rôle de reine. L’épouse de Louis XIV ne parle pas un mot de français et ne semble pas décidée à apprendre lalangue de son pays d’adoption. A la cour d’Espagne, personne ne s’est soucié de lui apprendre les base de la langue de son pays d’adoption ni comment tenir une cour. A la fin de sa vie, elle ne comprendra encore qu’un mot sur quatre ! Suivre une conversation ou animer une petite cour lui sera toujours impossible.Le 1er novembre 1661, la nouvelle reine de France met au monde un premier enfant, un dauphin prénommé Louis comme le roi. Ce même jour, Philippe, fils unique du roi Philippe IV, meurt à l’âge de 4 ans. Comme ceux d’Elisabeth de France, les enfants de la reine Marie-Anne de Habsbourg ne vivent pas. Cependant, le 6 novembre, la reine d’Espagne donne un nouveau fils à Philippe IV, le futur Charles II. En France, Louis XIV commence à se lasser de son épouse qui est sans cesse en train de jouer avec ses nains, bavarder avec ses femmes de chambres espagnoles et de boire du chocolat. En fait, Marie-Thérèse s’ennuie de Madrid bien qu’elle n’y regrette personne –toutes les personnes qui étaient chères étaient mortes. A la cour, la place de la reine est donc tenue par la belle-sœur du roi, la duchesse d’Orléans à qui Louis fait les yeux doux, ce qui attriste la pauvre Marie-Thérèse qui se réfugie chez la reine-mère Anne d’Autriche qui est également sa tante car sœur de Philippe IV. Le 17 septembre 1665, le roi d’Espagne meurt. La doe de Marie-Thérèse n’a pas été versée entièrement et, selon une close du contrat de mariage de l’Infante, la reine de France n’avait renoncé au trône d’Espagne que si sa dot était intégralement payé. Or ce n’est pas le cas : commence la guerre de Dévolution à la grande peine de Marie-Thérèse et d’Anne d’Autriche. Celle-ci meurt le 20 janvier 1666, privant Marie-Thérèse de son appuie et soutient à la cour. La guerre contre l’Espagne a fait gagner à la France de nombreux territoires avec le traité d’Aix-la-Chapelle.

Après la mort de sa mère, Louis XIV impose à son épouse de vivre avec ses maîtresses : Louise de la Vallière, Françoise-Athénaïs de Montespan, Marie-Angélique de Fontanges….Marie-Thérèse se réfugie dans la prière sans se plaindre car elleaime son époux et endure ses infidélités soumise et résignée. Jusqu’à sa mort, Marie-Thérèse restera amoureuse de Louis XIV. Elle est d’autant plus malheureuse que ses enfants ne vivent pas : après le dauphin, la reine aura encore cinq enfants qui moururent tous en bas âge, victimes de la consanguinité :

- Anne-Elisabeth (1662-1662)

- Marie-Anne (1664-1664)

- Marie-Thérèse (1667-1672) dite la "Petite Madame"

-Philippe (1668-1671) duc d’Anjou

-Louis-François (1672-1672) duc d’Anjou

Après l’affaire des Poisons (1678-1682) qui entraîne la disgrâce de la marquise de Montespan, le roi se rapproche de son épouse sur les bons conseils de Mme de Maintenon.

Marie Thérèse est ravie de ce changement de situation, mais n'en profiter pas longtemps.

Revenant d'un voyage en Bourgogne, elle tombe malade et un abcès sous l'un de ses bras est mal soigné.

Marie Thérèse meurt le 30 juillet 1683 après avoir dit "depuis que je suis mariée, je n'ai eu qu'un seul jour de bonheur".

On ne saura jamais de quel jour il s'agissait.

Louis XIV déclarera "c'est le premier chagrin qu'elle me cause".

Ainsi disparaissait une reine bonne mais qui passa inaperçue et qui ne joua aucun role politique.

Histoire des Reines - Marie Antoinette

Le 19 avril 1770, la jeune archiduchesse Antonia épousait par procuration le dauphin de France, Louis-Auguste de Bourbon, petit-fils de Louis XV. Commence alors pour la jeune fille de 14 ans un long voyage de Vienne à Versailles. A son arrivée, si le souverain lui réserve un accueil chaleureux, les filles de ce dernier, Mesdames de France –éternelles célibataires- surnomment déjà la jeune Antonia « l’Autrichienne » surnom à connotation péjorative. La jeune fille, dont le prénom a était francisé en Marie-Antoinette, fait la connaissance de son époux : c’est un garçon timide et effacé si on le compare à ses frères cadets les comtes de Provence et d’Artois. Devant la beauté, le charme et la vivacité de sa jeune épouse, Louis-Auguste reste de marbre, presque effrayé. Le mariage où les deux conjoints sont désormais présents se tient dans la chapelle du château de Versailles le 16 mai. Si Marie-Antoinette semble heureuse et disposée à plaire à son mari, le dauphin semble ailleurs, et nerveux face à la belle épousée. Le lendemain, il court le bruit qu’il ne s’est rien passé entre les époux. Louis XV ne s’en inquiète pas et il est de l’avis d’attendre, de laisser faire le temps. Il faudra effectivement attendre et non pas des mois mais des années : sept au total ! Pourquoi dons ne se passe-t-il rien entre Louis-Auguste et Marie-Antoinette une fois les rideaux du lit fermés ? A la vérité, il semble que la dauphine fasse peur à son époux. Elle est vive, belle, multiplie les attentions à son égard dans les premiers mois de leur mariage. A l’inverse, Louis-Auguste est renfermé et très complexé. Quand son frère aîné, le duc de Bourgogne était mort en 1761, ses parents avaient dit que la mort « s’était trompée de personne » car le jeune Louis-Auguste était à l’époque souffrant lui aussi. Après ce drame, toute la cour avait le regard posé non sur lui, mais sur ses frères : Louis-Stanilas de Provence très mûr pour son âge et Charles, le petit dernier très enjoué. On semblait regretter que le comte de Provence ne soit pas né avant Louis-Auguste alors duc de Berry. Seul son grand-père Louis XV et sa petite sœur Elisabeth lui montraient un réel attachement. Louis-Auguste en ait venu à se sentir inférieur aux autres tandis que son épouse se met en avant. De plus la défunte mère du dauphin, Marie-Josèphe de Saxe, s’était opposée jusqu’à sa mort en 1767 à l’union de son fils avec une princesse membre de la famille des Habsbourg. De ce fait, les tantes de Louis-Auguste, Mesdames Adélaïde, Victoire et Sophie, ont fait naître chez le jeune homme un sentiment de méfiance envers sa femme : celle-ci, cette « Autrichienne » n’est en France qu’en tant qu’espionne à la solde des Habsbourg. Cela ne favorise en rien un rapprochement entre le dauphin et Marie-Antoinette. De plus, leur emploi du temps et leurs passions sont très différentes : il aime lire, se lève tôt pour aller à la chasse et par conséquent, se couche tôt ; elle ne lit pas, préfère la danse et la musique, se couche tard après avoir danser ou assister à un opéra et aime les fêtes, la foule. Cependant il faut un héritier à la France et pour assurer sa position à la cour, Marie-Antoinette doit donner un fils à son époux.

Le 10 mai 1774, Louis XV s’éteint. A cette nouvelle, les nouveaux souverains, Louis XVI et Marie-Antoinette prient ensemble « Seigneur guide-nous car nous régnons trop jeunes ». Déjà quatre années de mariage et toujours pas de grossesse pour Marie-Antoinette. De Vienne, sa mère l’impératrice Marie-Thérèse lui envoie lettre sur lettre dans lesquelles elle donne des conseils à sa fille. Elle déplore également que la reine de France monte à cheval, acte dit néfaste à l’époque aux grossesses. Le 6 août 1775, la comtesse d’Artois, mariée depuis moins de deux ans au frère de Louis XVI, met au monde un garçon, le petit duc d’Angoulême. C’est une douche froide pour Marie-Antoinette qui en tant que reine aurait voulu donner naissance au premier prince de la nouvelle génération. Si le couple royal n’arrive pas a procréer, chacun se demande à qui la faute : Louis XVI est-il impuissant ou Marie-Antoinette est-elle stérile ? Le roi et la reine voient plusieurs médecins et il en ressort que Louis XVI devrait subir une légère intervention chirurgicale mais cela effraye le souverain. En dernier recourt, le frère de la reine, l’empereur Joseph II vient à Versailles en 1777 afin d’analyser au mieux la situation du couple. A Marie-Antoinette, il fait quelques reproches : elle doit se ménager, elle n’a plus l’excuse de la jeunesse pour faire passer ses caprices, elle se doit d’avoir des enfants. Joseph II parle ensuite à son beau-frère à qui il donne des conseils avisés. En quittant Versailles, l’empereur peut écrire à sa mère et à son frère Léopold que tout est normal au sein du couple et que le roi et la reine de France « sont deux maladroits ». Il prédit que désormais « la grande œuvre » peut s’accomplir.

Et effectivement, en août de la même année, Marie-Antoinette peu écrire à sa mère qu’elle a bon espoir d’être bientôt enceinte. Cet enfant tant attendu viendra le 19 décembre 1778 mais ce ne sera pas un dauphin. La reine donne naissance à une petite princesse, Marie-Thérèse-Charlotte dite Madame Royale. Mais si le bébé n’est qu’une fille, Marie-Antoinette prouve néanmoins qu’elle est capable de porter des enfants. Elle sera encore enceinte à cinq reprises : après une fausse-couche en 1779, l’héritier tant désiré –le dauphin Louis-Joseph- naîtra en 1781. Nouvelle fausse-couche en 1783 suivit de deux autres naissances en 1785 et 1786 : celle du futur Louis XVII et de la petite Sophie.

Histoire des Reines-Marie Stuart

Les fées semblaient s’être penchées sur le berceau de Marie Stuart dés les premiers instants. Née le 8 décembre 1542 elle devient reine d’Ecosse à l’âge de six jours avec la mort de son père Jacques V dont elle est le seul enfant. A l’âge de huit ans, la jeune reine est envoyée à la cour de France pour parfaire son éducation car elle doit épouser le futur roi François. Elle reçoit le meilleur accueil possible, parle bientôt quatre langues, joue de nombreux instruments de musique, chasse à merveille. Belle et intelligente, Marie séduit Henri II. Le 24 avril 1558, elle devient dauphine de France de par son mariage avec François. On ne peut pas avancer avec certitude qu’il y eut de l’amour entre les deux jeunes gens mais ayant été élevés ensemble, ils étaient très proches, avaient beaucoup d’affection l’un pour l’autre. Une amitié profonde les liait. Le 10 juillet 1559, Marie Stuart devient reine de France mais se heurte à Catherine de Médicis qui se soucie fort de la santé fragile de François II. Le jeune roi souffre en effet de végétations adénoïdiennes et d’un abcès derrière l’oreille. La reine Mère rend responsable Marie de la faiblesse de son fils en disant que la petite reine a un tempérament amoureux trop violent. Malgré sa maladie, François II tient à gouverner et doit faire face à la conjuration d’Amboise organisé en mars 1560 par des nobles protestants (dont Antoine de Bourbon) qui veulent enlever le roi et mettre sur le trône son cousin Louis de Condé. Trahi par l’un d’entre eux, le dénommé Pierre des Avenelles, ils sont arrêtés, jugés et exécutés sur ordre du roi, fort marqué et déconcerté par ce complot. A l’exception des princes de Bourbon et de Condé, les coupables seront pendus ou décapités. Dégouté par la politique, François II laisse sa mère prendre les rennes du pouvoir et se réfugie auprès de son épouse à qui il se consacre avec une fougue maladive. Souffrant toujours de douleurs à l’oreille, François meurt complètement épuisé le 5 décembre 1560 à seize ans, victime d’un « abcès au cerveau ».

Bien qu’aujourd’hui il semble que le roi soit mort d’une méningite encéphalique, Catherine de Médicis accusera Marie d’avoir fait mourir son fils d’épuisement. Même Michelet écriera « François II est mort de cette grande chamelle rousse de Marie Stuart ». La mort de François II causera néanmoins une grande et sincère peine à la reine de dix-huit ans. Catherine ne souhaite pas que sa belle-fille demeure en France et tandis que celle-ci fait ses adieux à la cour le 15 aout 1561, le jeune Charles IX, onze ans éclate en sanglot et s’enfuit dans sa chambre. Durant toutes ces années où Marie Stuart avait vécu en France, le petit Charles s’en était rapproché. Le nouveau roi écrivait des vers mélancoliques en pensant à Marie et portait même un portrait d’elle contre son cœur. Jusqu’à l’âge de seize ans, Charles IX ne pensa à aucune autre femme que Marie Stuart ne pouvant en regarder et encore moins aimer une autre. En repartant pour l’Ecosse, Marie avait conquis deux cœurs de rois de France : François II et Charles IX. Avec ce départ pour l’Ecosse, elle tournait la page de sa jeunesse et des jours heureux.

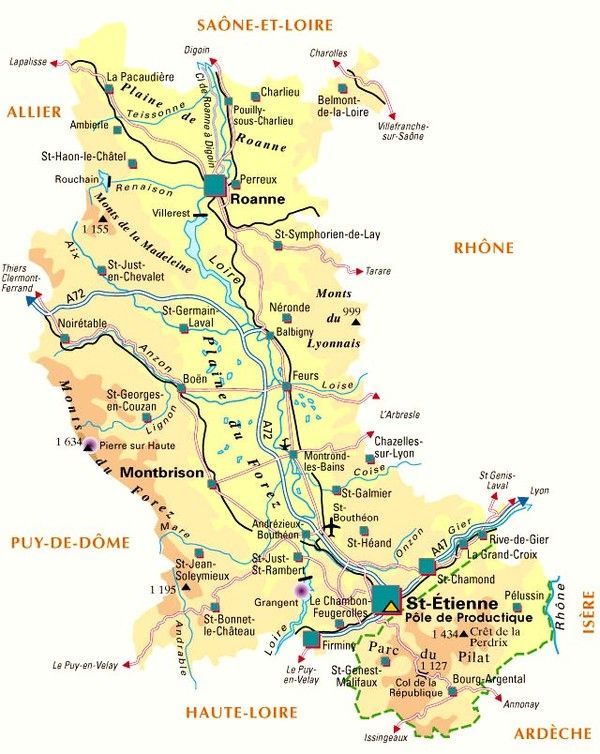

Les départements et leur histoire - Loire - 42 -

L'auteur de l'Astrée décrit ainsi le pays anciennement habité par les Ségusiens : « Auprès de l'ancienne ville de Lyon, du costé du soleil couchant, il y a un pays nommé Forests ; qui, en sa petitesse, contient ce qui est de plus rare au reste des Gaules ; car, estant divisé en plaines et en montagnes, les unes et les autres sont si fertiles et situées en un air si tempéré, que la terre y est capable de tout ce que peut désirer le laboureur.

« Au coeur du pays est le plus beau de la plaine, ceinte, comme d'une forte muraille, de monts assez voisins, et arrousée du fleuve de Loire, qui, prenant sa source assez près de là, passe presque par le milieu, non point encore enflé et orgueilleux, mais doux et paisible. Plusieurs. autres ruisseaux en divers lieux la vont baignant de leurs claires ondes ; mais l'un des plus beaux est Lignon, qui, vagabond en son cours aussi bien que douteux en sa source, va serpentant par cette plaine depuis les hautes montagnes de Cervières et de Chalmazel, jusques à Peurs, où Loire le recevant et lui faisant perdre son nom propre l'emporte pour tribut à l'Océan. » Alliés, sous Vercingétorix, des Éduens (Autunois) leurs voisins, et placés entre le Rhône et les Arvernes, les Ségusiens avaient pour cité Forum, aujourd'hui Feurs, d'où le Forez paraît avoir tiré son nom.

César et Ptolémée font mention des Ségusiens, peuple libre, suivant Pline, Segusiani liberi. On croit qu'ils se livraient au commerce. Ils prirent une part active à la guerre de l'indépendance par l'envoi d'un contingent de 10 000 hommes à l'armée nationale. On dit même que c'est près de Saint-Haon-le-Vieux que César défit complètement Vercingétorix. Au milieu d'une prairie s'élève un rocher sur lequel sont sculptées de grandes clefs en relief, en mémoire, racontent les habitants du pays, de la victoire de César.

Après la conquête romaine, cette contrée, comprise dans la Lyonnaise, devint une colonie florissante : Des temples et des palais s'élevèrent ; des voies romaines et des aqueducs sillonnèrent le pays dans tous les sens. Pendant près de cinq siècles, les Romains y dominèrent. On y voit encore plus d'une trace de leur long séjour. Comme dans la plupart des cités gallo-romaines, le christianisme naissant y eut ses persécuteurs et ses martyrs. Conquis par les Bourguignons en 478, puis par les Francs en 534, le Pagus forensis fut compris dans le partage que firent entre eux les enfants de Clovis, en 534. Plus tard, en 727, les Sarrasins le ravagèrent. Après un assez long déclin, il refleurit sous Charlemagne. Il faisait alors partie du comté du Lyonnais, dont le gouvernement était confié à des comtes amovibles.

Sous le règne de Charles le Chauve, l'un de ces comtes, appelé Guillaume, parvint à rendre son pouvoir héréditaire. Il se qualifiait de comte par la grâce de Dieu (900). Après lui, Artaud Ier son fils, régna sur les Forésiens, avec le titre de comes Forensium. A ce comte succéda Artaud II. Burchard, archevêque de Lyon , s'étant permis, dans cette ville, des actes d'autorité qui blessaient les droits de ce prince, celui-ci entra à main armée sur les terres de l'Église lyonnaise et les ravagea (999). Artaud III contribua à chasser les Maures du Dauphiné.

Son frère, Giraud II, qui lui succéda, réunit au comté de Lyon son apanage particulier, le comté de Forez, et continua contre les archevêques de Lyon la lutte commencée par Artaud II ; mais il fut chassé de cette ville par les troupes de Conrad le Salique.

Ce comte avait une fille qui s'appelait Prêve. Celle-ci, désirant se retirer du monde, fit part de son dessein à son père et à sa mère, qui lui assignèrent comme retraite le château de Pommiers. Prêve était jeune et belle. Un jeune seigneur s'en éprit et la rechercha en mariage ; mais elle rejeta ses propositions , disant qu'elle avait fait choix de son époux. « Soit erreur, dit la chronique (Histoire du Forez, par A. Bernard), sur le sens de ces paroles, soit que son amour-propre fût blessé de ce refus, ce jeune seigneur vint dire aux frères de Prêve, qui étaient ses amis et l'avaient même encouragé dans sa demande, que leur soeur s'était déshonorée et qu'elle vivait en concubinage. Les deux plus jeunes, sans chercher à s'assurer du fait, croyant en avoir assez appris par ce seul refus de mariage, viennent la trouver dans son château de Pommiers, et, l'ayant engagée à une promenade, lui coupèrent la tête et la jetèrent avec le cadavre dans un puits, qui est celui qui encore aujourd'hui sert à l'usage du public du bourg. »

Après Giraud II régna Guillaume III, dont Guillaume de Tyr parle avec éloge. Poussé, dit-on, par des chagrins domestiques, il fut l'un des premiers à se croiser. Quoi qu'il en soit, réputé pour ses vertus et pour ses talents militaires, il périt au siège de Nicée, laissant son héritage à Guillaume IV, son fils, qui mourut sans postérité. Ainsi finit, après deux siècles d'existence, la première race des comtes de Forez (1107).

Alors, par le mariage d'Yde-Raymonde , fille d'Artaud IV, avec Gui-Raymond d'Albon, dauphin de Viennois, le comté passa dans une autre maison, et la seconde race des comtes de Forez commença. Gui Ier laissa trois fils : l'un se fit chartreux, le second succéda à son père, et le troisième, Raymondin, épousa la fameuse Mélusine dont il est si souvent parlé dans les anciens romans de chevalerie et surtout dans l'Astrée.

Armé chevalier par le roi lui-même, Gui II eut à défendre le Forez contre les entreprises de Guillaume, comte de Nevers. Saint Bernard intervint dans la querelle des deux comtes. « Il trouva dans le comte de Forez, dit Jean l'Hermite, toute la docilité qu'il pouvait désirer ; mais celui de Nevers protesta qu'il n'accorderait ni paix ni trêve à son ennemi qu'il ne l'eût chassé de ses terres ; et aussitôt, ayant rassemblé ses troupes, il entra dans le Forez. Le comte Gui, ne pouvant éviter le combat, se recommanda aux prières du saint homme, qui lui promit la victoire, et l'événement justifia la promesse ; car Gui, plein de foi, s'étant jeté comme un lion furieux sur les troupes de son ennemi, les tailla en pièces, de telle sorte qu'à peine deux ou trois de ses gens purent échapper au carnage et que le comte de Nevers lui-même fut fait prisonnier. »

Cependant les archevêques de Lyon n'avaient point renoncé à ce qu'ils appelaient leurs droits sur cette ville, dont les comtes de Forez se disaient possesseurs de temps immémorial. Héracle en occupait alors le siège. Il voulut faire valoir ses prétentions. Alors Gui II entra dans le comté avec une armée, prit Lyon, y maltraita les partisans d'Héracle, surtout les clercs, dont les maisons furent pillées, et força le prélat lui-même à se retirer dans le Bugey. Il y eut des pourparlers, mais qui n'aboutirent qu'après de longues disputes dont le roi et le pape durent se mêler. Les deux prétendants se partagèrent la ville (1157).

Plus tard, cependant, en 1173, Gui céda à l'archevêque le comté de Lyonnais, en échange de plusieurs domaines que celui-ci possédait dans le Forez, et moyennant. onze cents marcs d'argent. Philippe-Auguste et le pape ratifièrent ce traité, en 1180. C'est de cette époque que les chanoines de Saint-Jean, à Lyon, furent appelés comtes de Lyon, comme ayant succédé aux droits des comtes de Forez.

Après Gui II, Gui III gouverna le comté. Il partit avec Renaud de Dampierre pour la croisade, en 1096, et mourut, en 1202, sous les murs de Tyr, regretté de toute l'armée. Son fils, Gui IV, eut en 1214 des démêlés avec le sire de Beaujeu, son voisin. Philippe-Auguste intervint et tout s'arrangea par arbitrage. Ce même Gui s'opposa, en 1215, au passage du Bugre d'Avignon, qui voulait traverser le Forez pour aller rejoindre son neveu, Ferdinand de Portugal. Ayant rassemblé une forte armée, le comte alla à la rencontre du Bugre, lui livra bataille le même jour que Philippe-Auguste livrait celle de Bouvines, et, l'ayant battu et fait prisonnier, « il le mena triomphant à Paris. »

Huit ans après, en 1223, il octroya une charte d'affranchissement aux habitants de Montbrison. C'est le premier comte de Forez qui. ait fait cet octroi à ses serfs. Son exemple fut suivi par les autres petits seigneurs ses vassaux. Outre Montbrison, Saint-Rambert, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Bonnet, Cornillon, Valleret obtinrent le droit de s'ériger en communes.

Dans la guerre des Anglais, les comtes de Forez se signalèrent par leur dévouement à la cause nationale ; l'un d'eux, Gui III, contribua puissamment à la reprise de Miremont et de Villefranche sur l'ennemi (1345). Deux ans après, il se trouva dans l'armée du roi, « marchant, dit Froissart, à l'encontre de l'Anglois. » Cependant le Forez eut sa large part de malheurs dans cette guerre. Montbrison tomba au pouvoir de l'ennemi qui la livra aux flammes.

Après les Anglais vinrent les mange-lard, puis les croquants, les redonteurs, et enfin les tard-venus, tous bandits ou voleurs qui se mirent à ravager le pays sous des chefs hardis et expérimentés qu'ils se choisissaient eux-mêmes. Déjà ils avaient jeté un camp volant jusqu'à la ville de Charlieu, d'où ils menaçaient de se ruer sur le Forez, quand Jacques de Bourbon, comte de la Marche, ayant reçu mission du roi Jean d'aller donner la chasse à ces pillards, passa par ce pays. Il prit avec lui ses deux neveux de la maison de Forez, savoir : le comte Louis et Jean son frère, que leur oncle Renaud, seigneur de Malleval, voulut accompagner (1362).

« Ce prince, dit un vieux chroniqueur, se rend donc à Lyon avec ces trois seigneurs, qui composoient alors toute la maison de Forez, et, ayant tenu son conseil de guerre avec les principaux officiers de son armée, il fut délibéré, pour ne donner temps à ces bandits de s'approcher davantage de la ville de Lyon, ou de s'épancher davantage dans le pays voisin et spécialement dans celui de Forez qui estoit cher à ce prince, à cause de ses neveux, de les aller combattre. Ce prince donc, avec le comte d'Uzcz et Renaud de Forez, seigneur de Malleval, et quelques autres seigneurs de l'armée, choisissent des coureurs pour aller reconnoître les ennemis, qui, se prévalant de la commodité d'une montagne voisine de Briguais, ne firent paroître sur l'éminence qui regardoit Lyon qu'environ cinq mille hommes, le reste, par ruse de guerre, s'estant caché derrière la montagne, qui avoit encore pour eux cet avantage qu'elle estoit pierreuse et leur fournissoit des cailloux à commodité pour en accabler ceux qui les y viendroient attaquer.

« Ces coureurs ayant fait rapport du petit nombre qu'ils avoient aperçu, et n'ayant pas remarqué les amas de pierres qui estoient sur cette montagne, le prince, croyant avoir l'avantage de son costé et pour le nombre d'hommes et pour le courage des combattants, mit son armée en bataille pour aller à eux, et dans cette marche fit plusieurs grands seigneurs chevaliers, qui levèrent bannière, selon les formes et coutumes de ce temps-là. » Parmi ces chevaliers était « ce Louis, comte de Forez, son neveu, lequel, en effet, avant ce grade de chevalerie, et pour ne l'avoir pas encore, estoit qualifié, avant qu'il fust comte, de simple nom de damoiseau, nobilis vir Ludovicus de Foresio, domicellus, comme on le voit en la bulle de dispense de son mariage avec Jeanne de Turenne. »

A la vue de cette armée, dont l'avant-garde comptait seize cents combattants, les tard-venus, « qui avoient paru dessus leur montagne, attendirent de pied ferme qu'on les y vînt attaquer, et sitôt qu'ils virent l'armée assez près d'eux pour la combattre, ils jetèrent d'en haut de toutes parts une telle grêle de cailloux qu'ayant d'abord enfoncé et mis en déroute l'avant-garde, ils mirent aussi en désarroi le corps de bataille, dans lequel, après les bannières ou enseignes du prince commandant et de son fils marquées des armes de Bourbon, paroissent celles de ses neveux, le comte de Forez et son frère. Ils renversèrent à force de pierres les meilleurs bataillons de ce corps d'armée ; après quoi leurs autres troupes, qui estoient cachées derrière la montagne, serrant leurs files et courant en diligence, vienrent donner à dos sur l'arrière-garde, dont s'ensuivit une mêlée entre les deux armées où il y eut un grand carnage de part et d'autre ; mais, enfin, la victoire s'inclinant du côté des tard-venus, le champ de bataille leur demeura, et ce qui resta de l'armée des princes se retira en grande confusion. » Telle fut cette bataille de Brignais, « bataille, dit Froissart, qui fit si grand profit aux compaignons et porta un coup funeste au Forez et à la seconde race de ses comtes. »

Louis, en effet, y périt, et Renaud, son oncle, y fut fait prisonnier. Seul, Jean de Forez, frère du comte et qui lui succéda, en revint sain et sauf ; mais il ne tarda pas de ressentir les effets de ce grand désastre : « Il tomba en un délire qui lui causa une faiblesse et imbécillité d'esprit qui lui demeura le reste de sa vie, et obligea la princesse sa mère et ses autres parents de lui nommer pour curateur son oncle Renaud de Forez, sitôt qu'il fut sorti de prison ; » mais celui-ci vendit le Forez à Louis de France, second fils du roi Jean, et dès lors ce comté passa dans l'immense apanage des ducs de Bourbon.

Sous ces ducs, le Forez, souvent visité par eux, jouit d'une longue prospérité. Ils y régnèrent jusqu'à la mort de Suzanne de Bourbon, arrivée en 1521. Louise de Savoie, mère de François Ier, hérita de ce comté, qui fut réuni à la couronne en 1531.

Après les comtes de Forez et les ducs de Bourbon, les d'Urfé ou d'Ulphé (Ulphiacum) ont laissé le plus de souvenirs dans ce pays. Si les premiers en furent les maîtres, ceux-ci en furent les pères et les bienfaiteurs. Ainsi que toutes les grandes familles, les d'Urfé ont leur légende. On croit qu'ils sont originaires d'Allemagne. Un comte Welphe, que les chroniques des Pays-Bas appellent duc de Bavière, et qui vivait au Moyen Age, serait, suivant l'opinion générale, leur premier ancêtre connu.

De ce duc naquit Welphe, dit le Robuste, célèbre dans les croisades. Son fils, Welphe le Vaillant, vint à la cour du roi Louis le Gros et le suivit dans son expédition contre les sires de Polignac dans le Velay. Comme il revenait du Puy avec ce prince, en passant dans le pays de Forez, il fut si fort épris de la beauté d'une parente de Gui Ier, comte de Forez, appelée Aymée, qu'il demanda et obtint sa main. Il se fixa dans le pays et y fit bâtir, sur l'un des plus hauts lieux, un château auquel il donna son nom, Welphe ou Ulphe, qui se modifia plus tard en celui d'Urphé ou Urfé.

Telle est l'origine de cette famille célèbre. Sa fortune fut rapide. Déjà puissants sous la seconde race des comtes, les d'Urfé représentèrent la troisième et plus tard lui succédèrent. Héritiers des comtes, presque étrangers au pays, les ducs de Bourbon sentant la nécessité d'y avoir un représentant, Guichard d'Urfé, qui était déjà l'ami et le confident du duc Louis II, fut par lui pourvu de la charge de bailli de Forez, qui resta depuis presque toujours dans sa famille. A ce titre, la faveur des princes attacha, dans la suite, de grands et nombreux privilèges dont les d'Urfé jouirent jusqu'au règne de Louis XIV.

Alors l'esprit centralisateur « vint, dit un biographe des d'Urfé, étouffer les provinces et leurs patrons, et la maison de d'Urfé, qui n'avait tiré toute son illustration que de son pays, alla quelque temps végéter à Paris, puis s'y éteignit presque sans gloire dans le XVIIIe siècle. »

Cependant les sages efforts des d'Urfé ne parvinrent pas toujours à préserver ce pays. C'est ainsi qu'à peine sorti des guerres féodales et étrangères il eut à souffrir des guerres de religion. Plusieurs « ministres et prédicants qui s'estoient perchez ez villes de Feurs, Saint-Galmier et Saint-Bonnet-le-Chastel » ayant été arrêtés et conduits dans les prisons de Montbrison (1562), les protestants. armèrent en diligence.

Bientôt le baron des Adrets parut dans le Forez. Après avoir pris Feurs, le 3 juillet, il marcha sûr Montbrison à la tête de quatre mille hommes et s'en empara. De Montbrison, il alla droit au château de Montrond, où le gouverneur du Forez s'était renfermé. Il y entra le lendemain ; puis, y laissant Quintel, un de ses lieutenants, il se retira à Lyon, non sans avoir laissé derrière lui de nombreuses traces de sang. On dit qu'à Mont rond il pilla l'église ; et parce qu'ils étaient trop lents à lui apporter les vases sacrés, il fit, ajoute la chronique, jeter en bas du clocher le curé et le marguillier.

Ainsi maîtres de la principale place du Forez, les calvinistes faisaient chaque jour des expéditions contre les villes voisines qui n'étaient nullement en état de défense, et que Saint-Aubin nomme les villottes du Forez ; ils envoyèrent à Saint-Bonnet-le-Château une compagnie d'archers, qui revint après avoir brûlé tous les papiers de l'église. Boën, Saint-Galmier, Saint-Germain se souviennent encore de leur terrible. visite. De pareils excès étaient loin de concilier aux huguenots les habitants du Forez ; les catholiques prirent les armes, et, sous la conduite de Saint-Chamond, de Saint-Hérand et de Saint-Vidal, firent la chasse aux soldats de des Adrets.

Après son expédition contre Saint-Étienne, Sarras, capitaine huguenot, s'en revenait, avec les siens, chargé d'armes et de butin. Saint-Chamond, qui avait environ quinze cents hommes, dont sept à huit cents arquebusiers, le surprit, et, l'ayant battu, il vint mettre le siège devant Annonay, alors ville forésienne et qui tenait pour le parti protestant. Cette ville capitula ; mais, contre la foi des traités, Saint-Chamond fit passer au fil de l'épée tous ceux qui furent pris les armes à la main et précipiter en bas ceux qui étaient dans les tours. Puis, apprenant que des Adrets marchait au secours de cette ville, « avec quatre cents argoulets, il lui accourcit le chemin et l'affronta à Beaurepaire, si rudement, que des Adrets, voyant ses gens taillez en pièces, se retira de la meslée et gaigna Lyon à la course (1562). »

Après la bataille de Moncontour, des bandes de l'armée protestante se jetèrent dans ce pays, disant qu'elles voulaient plumer les oizons du Forez ; elles y séjournèrent près d'un mois, pendant lequel elles « firent de grands bruslements et saccagements ; tellement que du donjon de Montbrison de jour à autre on voyoit le feu allumé en divers lieux (1569). » Au fléau de la guerre civile vinrent se joindre la peste, la famine et le débordement de la Loire. Jamais le Forez n'avait plus souffert : la tradition rapporte qu'il ne resta que vingt-cinq habitants à Bourg-Argentai. A Montbrison, l'herbe croissait dans les rues. Dans la seule année 1589, Saint-Étienne compta 7 000 morts.

« Henri III estoit mort, dit un vieux chroniqueur du Forez ; messire Anne d'Urfé, gouverneur de ce pays pour la Ligue, fit lever la main à tous ceux qui vouloient suivre ce party en l'assemblée générale du pays qui fut faicte à Montbrison. Plusieurs y firent serment de fidélité à la Ligue ; mais pour-tant il fut remarqué que plusieurs habitants de Montbrison tenoient le party du roy. C'est pourquoy le marquis d'Urfé ayant en ladicte ville sa compagnie de gens d'armes dict qu'il leur feroit affront s'ils ne changeoient de party ; et, en effet, le 15 août 1589, ils se mirent à battre ceux de Montbrison qui ne tenoient pour la Ligue et en blessèrent plusieurs. » Cependant, en 1595, Montbrison se rendit au roi ; mais son château fut rasé ainsi que ceux de Bourg-Argentai, de Donzy et autres.

Compris, en 1790, dans le département de Rhône-et-Loire, le Forez paya largement son tribut à la Révolution par le pillage de ses châteaux et de ses églises et par un grand nombre de victimes envoyées à l'échafaud. Depuis ce temps, à part la grève de Ricamarie, en 1869, sa répression sanglante et l'émeute de Saint-Étienne, pendant la Commune, en 1871, ce pays s'est livré tout entier au commerce et à l'industrie.

Jusque-là l'exploitation des mines de plomb, d'étain, de cuivre, d'or, d'argent et autres métaux, dont un bourgeois de Lyon avait obtenu le privilège, en 1405, s'était peu développée ; grâce à des temps plus calmes, elle prit une grande extension. Mais on songeait peu alors aux mines de houille qui ont fait plus tard la fortune de ce pays. Depuis 1572, on parlait de rendre la Loire navigable. Ce projet tant de fois ajourné reçut enfin un commencement d'exécution. On fit plus : on tenta, au moyen d'un canal de jonction entre le Rhône et la Loire, d'ouvrir sur les deux mers un débouché à l'industrie de cette contrée. Cette entreprise gigantesque n'a pu être achevée, et le canal ne vient encore que du Rhône à Givors ; mais les chemins de fer y ont suppléé.

C'est surtout à partir de 1820 que ce pays s'est successivement élevé au degré de prospérité industrielle qu'on y remarque, et qu'il doit à l'abondance de ses combustibles minéraux, à ses nombreux établissements métallurgiques et à ses nouvelles voies de communication. Au XIXe siècle, son industrie minérale et sa fabrication de rubans y contribuent, il est vrai, d'une manière inégale, la première en créant une valeur beaucoup au-dessous de celle que produit la seconde. Néanmoins, elles se fécondent l'une par l'autre. De là une source intarissable de travail pour une population qui peut s'accroître en conservant un grand bien-être.

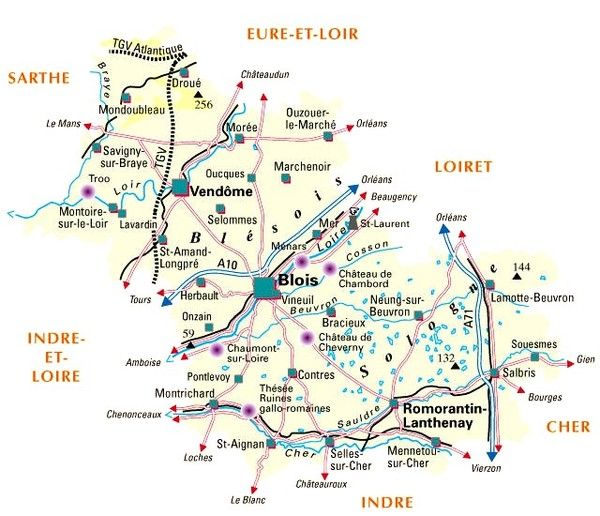

Les départements et leur histoire - Loir-et-Cher -41

Le Blaisois, le Vendômois et une partie de la Sologne, trois contrées comprises dans l'ancien Orléanais, ont formé, en 1790, le département de Loir-et-Cher. Avant la conquête romaine, ce pays était occupé par les Carnutes, sauf quelques parcelles au sud et à l'ouest, qui confinaient au territoire des Bituriges et des Turones.

Grégoire de Tours est le premier historien qui désigne sous un nom particulier, Blesenses, les habitants de Blois et des environs. Nous avons eu si souvent occasion de raconter l'énergique résistance que les Carnutes opposèrent à César et à ses successeurs, l'histoire de ce département aux époques postérieures est d'ailleurs si importante, que nous consacrerons quelques lignes seulement à la période gallo-romaine.

D'immenses forêts, un sol bas et marécageux, la difficulté des communications protégeaient, au milieu de ces contrées, les mystères du culte druidique et y assuraient l'influence sacerdotale dont le centre était, comme on sait, dans le pays Chartrain. Le fanatisme religieux vint donc en aide à l'esprit national dans sa lutte contre l'étranger. Le christianisme, qui y pénétra de bonne heure, dut s'y faire accueillir comme une protestation contre le paganisme des maîtres ; son avènement semblait d'ailleurs préparé par les dispositions mystiques qu'entretenaient les druides et par certaines assimilations religieuses, la glorification de la Vierge, entre autres, dont les premiers apôtres profitèrent avec beaucoup d'habileté. Puis vinrent les Francs, et cette partie du territoire des Carnutes fut incorporée dans le royaume de Clovis, avec la quatrième Lyonnaise, dans laquelle elle était comprise depuis le règne d'Honorius.

Sous les Mérovingiens, le pays dont nous avons à nous occuper suivit la fortune de l'Orléanais, qui tantôt constituait le centre d'un État particulier dans les partages de l'empire, tantôt rentrait dans l'unité territoriale de la monarchie franque ; ces provinces étaient gouvernées, au nom du roi, par des seigneurs qui, n'ayant point encore de pouvoir héréditaire, n'ont laissé de leur passage aucun souvenir qui mérite d'être conservé.

C'est seulement au commencement du IXe siècle que nous voyons surgir cette maison de lillois, destinée, sous ses diverses dynasties, à tant de puissance et à tant de gloire. Le premier comte de Blois est un frère d'Eudes, comte d'Orléans, nommé Guillaume. Son fils ou son neveu, qui s'appelait Eudes, lui succéda en 837 et eut pour successeur Robert le Fort, tige des princes de la troisième race.

Malgré notre désir de circonscrire notre récit dans l'histoire de la province, les annales du Blaisois deviennent ici l'histoire de France. Robert le Fort avait laissé deux fils : Eudes, comte de Paris, et Robert, comte de Blois. Le premier fut revêtu de la puissance royale par les seigneurs et les évêques réunis à Compiègne, la race déchue des descendants de Charlemagne devenant impuissante à protéger la patrie contre les Normands, dont les armes menaçaient jusqu'aux murs de Paris. Après avoir régné dix ans, Eudes ne put, en mourant, assurer la couronne à son frère Robert ; telle était cependant la puissance de cette famille que Robert put se faire sacrer roi à Reims, et que, sans la perte de la bataille de Soissons, où il fut tué, peut-être est-ce de lui qu'eût daté la troisième dynastie de nos rois.

Pendant que s'éteint la race carlovingienne, la descendance de Robert le Fort ne cesse de grandir, et lorsque la branche des comtes de Paris usurpe la couronne dans la personne de Hugues Capet, la branche des comtes de Blois, représentée par Thibaut le Tricheur, son cousin germain et comme lui arrière-petit-fils de Robert le Fort, réunit au Blaisois la Touraine, le comté de Champagne et le pays Chartrain.

Nous avons insisté sur cette généalogie, quelque peu aride, pour bien constater la haute position qu'occupaient des lors les comtes de Blois dans la féodalité française. Si Thibaut mérita son surnom par des traits de déloyauté et de fourberie que la morale si peu scrupuleuse de son temps n'a cependant pas craint de flétrir, il faut aussi reconnaître que, en véritable descendant de Robert le Fort, il lutta obstinément contre l'étranger ; il perdit son fils aîné dans une bataille livrée à Richard, duc de Normandie ; ce fut son second fils, Odon ou Eudes, qui lui succéda, et, après la mort de celui-ci, sa femme, Berthe, fille de Conrad, roi de Bourgogne, épousa en secondes noces Robert, fils de Hugues Capet.

Eudes II, successeur d'Odon, ajouta à ses titres héréditaires celui de comte palatin ou premier comte du palais ; son crédit à la cour du roi Robert était immense, ses richesses fort considérables ; les revenus de la célèbre abbaye de Marmoutier lui appartenaient presque en totalité ; le nom des adversaires auxquels il fit la guerre suffirait à prouver quelle devait être sa puissance : sans parler des comtes de Vermandois, auxquels il enleva la dignité de palatin, citons Henri Ier d'Angleterre, Raoul, roi de Bourgogne, son oncle, et Conrad, roi d'Italie, qui fut depuis empereur. Ce guerroyeur infatigable périt enfin dans une bataille qu'il livra à Gosselin, duc de Lorraine et de Bar.

Son fils Thibaut, mort en 1088, perdit le comté de Tours, que lui enleva Geoffroy-Martel, comte d'Anjou ; malgré cet amoindrissement, il laissa de si vastes domaines à son successeur, Étienne ou Henri-Étienne, que ce seigneur était appelé communément le grand comte de France, et qu'un vieux dicton recueilli par les chroniqueurs contemporains lui attribuait la possession d'autant de châteaux qu'il y a de jours dans l'année.

Après s'être signalé dans un premier voyage en terre sainte par l'éclat de ses exploits et la sagesse de ses conseils, Étienne, dans une seconde expédition, fut tué à la bataille de Rama, laissant huit enfants, dont cinq fils. On fit passer rainé pour atteint de folie : il se faisait appeler, dit-on, seigneur du soleil ; pour ce motif ou sous ce prétexte, il fut dépouillé de la plus grande partie de l'héritage paternel. Le second, nommé Thibaut, comme son père, fut comte de Blois et de Champagne. Le quatrième devint roi d'Angleterre par son union avec Mahaut de Boulogne, héritière de la couronne. C'est sous le nom d'Étienne de Blois qu'il figure dans la liste des monarques anglais. Les deux autres frères n'ont laissé aucun souvenir historique ; on suppose qu'ils furent évêques ou n'eurent dans la succession qu'une part peu importante.

Ce Thibaut, substitué aux droits de son aîné, eut aussi plusieurs enfants, entre lesquels fut partagée aussi sa succession. Le comté de Blois échut au second de ses fils, qui s'appelait Thibaut comme lui. Celui-là épousa une fille du roi Louis le Jeune, fut sénéchal de France et périt au siège de Saint-Jean-d'Acre, en Palestine. Nous avons ici un exemple frappant des coups que portèrent les croisades à la féodalité française, si profondément enracinée dans le pays, obstacle qui arrêtait depuis si longtemps le développement de la prospérité nationale.

Louis, fils de Thibaut, part aussi pour la croisade et meurt à la bataille d'Andrinople. De cette nombreuse et florissante famille, un seul fils reste, Thibaut, qui meurt sans enfants, et le comté de Blois passe à sa cousine Marie d'Avesnes, qui le porte dans la maison de son époux, Hugues de Châtillon. Sans doute les nouveaux comtes de Blois étaient encore d'une famille illustre et puissante ; mais combien nous sommes loin déjà de Robert le Fort et de Thibaut le Tricheur !

La dynastie des Châtillon régna sur le Blaisois de 1230 à 1391. Dans cette période commencent à poindre les premiers germes de franchises municipales ; la monnaie locale que battaient les comtes de Blois subit une dépréciation proportionnée à l'extension des relations commerciales ; Gui Ier est obligé de vendre son droit de monnayage à. Philippe de Valois, sa monnaie de pouvant plus soutenir la concurrence avec la monnaie royale.

Tout révèle que la France est invinciblement entraînée vers la constitution de son unité ; cette oeuvre ne s'accomplira pas sans de grands efforts ni sans de pénibles déchirements, mais les croisades préparent l'émancipation par l'épuisement de la féodalité, et, dans l'histoire particulière du Blaisois, c'est des Châtillon que date cette phase nouvelle.

Enfin, en 1591, Louis de Châtillon, unique héritier de Gui Ier et désespérant lui-même d'avoir des enfants, se laissa entraîner par les conseils du sire de Coucy, habile diplomate, dirait-on aujourd'hui, grand contracteur, selon la ici les faits d'un intérêt plus général. L'époux de Valentine fut assassiné, comme on le sait, par les ordres du duc de Bourgogne.

Charles, son fils, pour venger la mort de son père, appela l'étranger à son aide ; il expia ce crime par une captivité de vingt-cinq ans ; fait prisonnier à la bataille d'Azincourt, il confia l'administration du comté d'abord à son frère, comte des Vertus, puis à Dunois, bâtard d'Orléans. Il ne recouvra la liberté qu'en 1440, et c'est encore vingt-deux ans plus tard, en 1462, qu'il eut de sa troisième femme, Marie de Clèves, un fils qui fut le roi Louis XII.

Cet espace de près d'un siècle fut rempli par les événements les plus calamiteux. A la guerre des Armagnacs succéda la guerre contre les Anglais. Le Blaisois fut traversé et ravagé souvent par les troupes de tous les partis. C'est dans cette contrée que Jeanne Parc rassembla. la petite armée à la tête de laquelle elle partit pour faire lever le siège d'Orléans.

Quand la paix était rétablie partout ailleurs, le Blaisois fut encore le théâtre de la sédition connue sous le nom de Praguerie ou de guerre des écorcheurs. Charles VII, vainqueur des Anglais et comprenant la nécessité de donner à l'armée une organisation régulière, voulut procéder au licenciement des compagnies franches dont les habitudes de violence et de pillage rendaient la paix presque aussi désastreuse que la guerre aux habitants des pays que ces bandes traversaient.

Les capitaines, jaloux de conserver la sauvage indépendance dans laquelle ils vivaient, surent intéresser à leur cause les seigneurs, les princes du sang qui avaient été leurs compagnons d'armes ; le dauphin lui-même, celui qui devait être Louis XI, consentit à être le chef des mécontents, et c'est dans le Blaisois que s'organisa cette révolte dont les conséquences pouvaient être si funestes, si l'habileté énergique du roi n'était parvenue à la comprimer dès le début.

Les guerres de religion qui agitèrent le siècle suivant n'épargnèrent pas davantage le pays ; mais nous en réservons le récit pour notre notice sur la ville de Blois, dont le nom seul rappelle les épisodes les plus importants de ce drame. Depuis l'avènement au trône de Louis XII, le Blaisois avait été réuni au domaine royal. Depuis Louis XIII jusqu'à nos jours, les événements qui s'y sont passés appartiennent aux chroniques locales ou rentrent dans l'histoire générale de la France, que nous n'avons ni la mission ni l'ambition de traiter ici.

Il nous reste seulement quelques lignes à ajouter sur le Vendômois et la Sologne, dont les territoires, comme nous l'avons dit en commençant, sont entrés aussi dans la constitution du département de Loir-et-Cher. Le Vendômois (Vindocensis ou Vidocinensis ager) reste confondu jusqu'au Xe siècle dans cette immense contrée couverte de bois qui formait primitivement le pays des Carnutes. C'est sous Charles le Chauve qu'il prend une existence politique distincte et devient comté héréditaire.

On pourrait s'étonner de voir ce petit fief conserver son indépendance dans le voisinage si périlleux des domaines de Robert le Fort et de Thibaut le Tricheur ; l'histoire nous donne l'explication de ce fait. Bouchard, comte de Vendômois à cette époque, jouissait de la plus haute considération auprès des Capets ; il fut le général et le premier ministre de Hugues.

Peut-être encore crut-il devoir consolider son crédit par le prestige d'un certain caractère religieux ; car, quoique :marié et père de deux enfants, nous le voyons se retirer du monde avec le consentement de sa femme et se faire moine en 1007 dans l'abbaye de Saint-Maur-les-Fossés, près de Paris. Son fils Renaud, évêque de Paris, hérita de sa faveur auprès de Hugues Capet dont il fut chancelier. Sa nièce, Adèle, apporta en dot le Vendômois à Bodon de Nevers, dont le second fils, Foulques, surnommé l'Oison, eut le comté maternel pour sa part d'héritage. La fille unique de ce dernier, Euphrosine, fit passer par son mariage le Vendômois dans la maison de Preuilly, où il demeura cent ans environ.

La famille de Montoire le conserva pendant les deux. siècles qui suivirent. C'est en 1362 qu'une Catherine de Vendôme, unique héritière de cette famille, épousa Jean de Bourbon, comte de La Marche. En 1514, le comté de Vendôme fut érigé en duché-pairie par Louis XII en faveur de Charles de Bourbon, aïeul de Henri IV. Ce prince étant devenu roi réunit le Vendômois à la couronne, puis, en 1598, il le donna en apanage à César, fils naturel qu'il avait eu de la belle Gabrielle d'Estrées. Louis-Joseph, arrière-petit-fils de César, reconnu duc de Vendôme en 1669, mourut sans enfants en 1712, et son duché fut définitivement réuni à la couronne.

La Sologne, partie du Blaisois comprise entre la Loire et le Cher, nommée dans les vieux historiens Segalonia, de socal ou segale, qui en langue celtique signifiait, dit-on, seigle, dut aux limites naturelles qui la circonscrivent et à l'importance de Romorantin, sa capitale, le Privilège de constituer une seigneurie distincte, quoique dépendante du Blaisois, et qui fut presque toujours l'apanage des cadets des différentes familles qui possédèrent le comté de Blois.

Il en fut ainsi pour les maisons de Champagne, de Châtillon et d'Orléans. Les ducs de ce nom l'abandonnèrent à leurs frères puînés, qui portaient le titre de comtes d'Angoulême ; c'est ainsi que Charles d'Angoulême transmit la seigneurie de Sologne à François d'Angoulême, depuis roi de France sous le nom de François Ier, qui la réunit à son domaine royal.

La Sologne, moins favorisée sous beaucoup de rapports que les autres contrées du département, est la partie où le caractère national a conservé le plus d'originalité ; les habitants cachent sous les apparences d'une simplicité naïve et presque niaise une finesse proverbiale : C'est un niais de Sologne, disait-on jadis et pourrait-on dire encore, qui prend des sous pour des liards. Ce penchant vers la ruse, dernière ressource du faible contre le fort, s'explique par l'infériorité relative où la nature place l'habitant de la Sologne.

Au milieu des territoires les plus riants, les plus fertiles de France, entre la Touraine et le Blaisois, le contraste des caractères est une image de la dissemblance du sol. Joyeux et fortunés habitants des riches vallées de la Loire , soyez indulgents et compatissants pour le colon pauvre et fiévreux de la mélancolique Sologne.

Durant la guerre de 1870-1871, le département de Loir-et-Cher fut envahi par les armées allemandes, notamment par les troupes commandées par le grand-duc de Mecklembourg et par le prince Frédéric-Charles ; il fut le théâtre principal de la retraite de la seconde armée de la Loire dirigée avec une grande énergie par le général Chanzy. Des combats sanglants furent livrés dans la forêt de Marchenoir, à Josnes, à Morée, en avant de Vendôme, etc.

A la suite d'événements militaires, la jeune armée de la Loire, sous les ordres du général d'Aurelle de Paladines, fut forcée d'évacuer Orléans, le 4 décembre 1870, pour opérer sa retraite : la première armée de la Loire, mise le lendemain de l'évacuation d'Orléans sous les ordres du général Bourbaki, tout à fait désorganisée, se retirait sur Salbris, Vierzon et Bourges ; la seconde, sur Le Mans.

Nous ne pouvons raconter ici en détail cette pénible marche, par un temps horrible, à travers des chemins le plus souvent défoncés. Contentons-nous d'une rapide esquisse, et disons tout d'abord que le général Chanzy se montra à la hauteur des circonstances douloureuses dans lesquelles il se trouvait placé ; il déploya une activité, une ténacité dignes des plus grands éloges et qui plus d'une fois étonnèrent l'ennemi. Grâce à lui, la retraite ne fut pas un désastre, et nos jeunes soldats, dans les combats qu'ils eurent à soutenir, montrèrent ce qu'ils eussent pu faire si, au lieu d'être des recrues à peine exercées et mal équipées, elles eussent été des troupes sérieusement organisées.

Quoi qu'il en soit, dès le lendemain de la reprise d'Orléans par les Allemands, le prince Frédéric-Charles lançait le grand-duc de Mecklembourg à la poursuite de l'aile droite et du centre de notre armée. Le 7 et le 8 décembre, des combats heureux pour nos armes étaient livrés dans les défilés de la forêt de Marchenoir, à Josnes, à Cravant, à Beaumont, à Villorceau et à Messas ; mais l'abandon de Beaugency forçait le général en chef à se retirer à Travers. L'occupation du parc et du château de Chambord par les Allemands (9 décembre), sur la rive gauche de la Loire, rendait impossible une diversion de la part du général Bourbaki, qui n'était pas, du reste, en mesure d'y songer et auquel un « mois » était nécessaire pour se réorganiser.

La crainte bien légitime d'être coupé ne permettait donc pas au général de conserver les positions sur lesquelles il s'était arrêté, et il dut abandonner la Loire et ramener son armée au nord-ouest, derrière le Loir. La retraite, rendue pénible par un temps affreux, s'effectua pourtant sans trop de difficultés, l'armée du grand-duc étant hors d'état de faire un nouvel effort. Le 14, Chanzy occupait Vendôme et la ligne du Loir et repoussait les attaques du grand-duc ; mais le prince Frédéric-Charles arrivait avec des forces écrasantes et notre armée se désorganisait. Il fallait reculer, reculer encore. Le 16, au matin, on évacua Vendôme ; la retraite se poursuivit vers Le Mans, où nos troupes, en partie débandées, espéraient trouver un refuge et un repos de quelques jours ; elles ne furent d'ailleurs pas sérieusement inquiétées et il n'y eut que quelques combats soutenus par l'élite de nos soldats, à Azay et à Épuisay.

Par le court récit qui précède, il est facile de comprendre que le plus grand nombre des localités de Loir-et-Cher, importantes soit par leur population, soit plutôt comme points stratégiques, furent occupées par les Allemands ; citons : Mer, Blois, Chambord, Villemorain, Coulommiers, Marchenoir, Oucques, Vendôme, Villiers, Montoire, Sougé, Poncé, Ouzouer-le-Marché, Morée, Azay, Épuisay, Sargé, Mondoubleau, etc.

Cette occupation ne put se faire sans causer de grands dommages à la malheureuse population ; aussi les pertes éprouvées par le département de Loir-et-Cher se sont-elles élevées à 25 522 693 fr. 34 centimes.

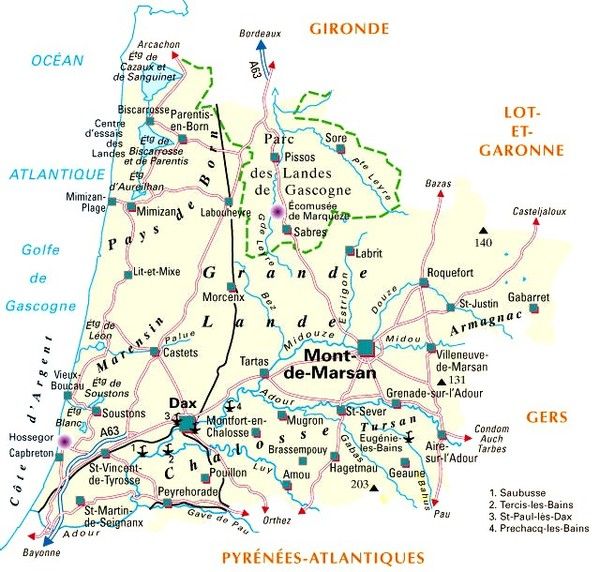

Les départements et leur histoire - Landes - 40

Le territoire. qui forme aujourd'hui le département des Landes était occupé, avant la conquête romaine, par plusieurs peuplades d'origine ibérienne : au sud et à l'est, dans les bassins de l'Adour et de la Midouze, les Tarbelli, pays de Dax ; les Tarusates, pays de Tartas ; une partie des Élusates et des Sotiates, dont les principaux établissements se trouvaient sur le territoire des départements du Gers et de Lot-et-Garonne ; à l'ouest et le long de la mer, dans la région qu'on appelle aujourd'hui les grandes Landes, les Aquitani proprement dits. Tous ces peuples étaient compris dans la Gaule aquitanique.

On serait fort embarrassé de donner sur l'existence de ces peuples des détails spéciaux. Sans doute, leurs moeurs étaient celles des peuples environnants modifiées par l'influence de leur malheureux pays, de ces sables accumulés il y a des milliers d'années par la mer, et par lesquels elle semble avoir voulu resserrer elle-même son empire.

Dès cette époque, de vastes forêts couvraient le pays et servaient d'asile à des hommes presque aussi sauvages que les bêtes qui leur en disputaient la possession. Pourtant quelques. éléments de civilisation y pénétrèrent. Les Celtes y portèrent leur culte, et l'on voit sur la route d'Hagetmau à Saint-Sever un peulven qui atteste leur passage en ces lieux. Il est probable aussi que, lorsque les Grecs établirent leur ligne de comptoirs le long de la Garonne et de l'Adour, les habitants des Landes ressentirent l'influence de ce commerce voisin.

U avait-il déjà quelque port sur la côte entre ceux de Bayonne (Lapurdum) et de La Teste-de-Buch (Boïes), qui appartiennent aux deux départements voisins ? On sait que les Boïens, qui occupaient le dernier de ces deux ports, avaient, dans les mêmes régions, une autre ville appelée Lasseaba. Était-elle située dans la partie septentrionale du département des Landes ou en dehors de ses limites ? On l'ignore. Mais si les habitants des côtes et des landes proprement dites avaient peu d'établissements, on ne peut douter que ceux qui occupaient les rives de l'Adour et de la Midouze n'en aient eu de plus ou moins considérables. Dax, Tartas existaient déjà chez les Tarbelliens et les Tarusates.

Ces peuples subirent la domination romaine sans avoir pris une grande part à la résistance ; à cause de leur position excentrique. On connaît l'énergie déployée par les Sotiates contre Crassus dans leur forteresse située sur le territoire du département de Lot-et-Garonne. Quand Rome eut pris possession de cette extrémité sud-ouest de la Gaule, elle y marqua sa présence par ces voies de communication qu'elle ouvrait partout, et qui assuraient le maintien de sa puissance en même temps qu'elles sauvaient la civilisation.

Les voies romaines étaient comme la trace des légions ; partout où celles-ci pénétraient, elles apparaissaient. Les sables et les forêts n'y mettaient pas plus d'obstacle que les montagnes et les fleuves. Une voie romaine longea la côte depuis Boïos jusqu'à Lapurdum. Les Landais l'appellent Camin Roumiou. Une autre, partant de Bordeaux, aboutit également à Lapurdum en passant par Dax. On en voit encore aujourd'hui des restes. On remarque aussi des vestiges de camps romains, entre autres celui qui se trouve entre Gamarde et Saint-Geours-d'Auribat. On verra plus loin que Saint-Sever prétend aussi prendre pour son point de départ un camp de César.

A l'ouest de Soustons, arrondissement de Dax, auprès de la côte, s'élève un mamelon artificiel, qu'on suppose avoir formé l'extrémité d'un vaste camp retranché opposé aux pirates. Quant aux monuments ils sont rares. Outre le temple de Mars, dont Mont-de-Marsan tire son nom, on a découvert en 1736, dans la paroisse de Saint-Michel-de-Jouarare, les restes d'un édifice qui fut, dit-on, un temple de Jupiter (Jovis ara) ; on y a trouvé un grand nombre d'urnes cinéraires, de lacrymatoires, de vases, de lampes, de tronçons d'armes, de pièces de monnaie et de médailles ; ailleurs, des tombeaux, des autels votifs. Néanmoins , on peut dire que les monuments romains sont rares dans le département.

Les Landes, d'abord comprises par les Romains dans l'Aquitaine, firent partie de l'Aquitaine troisième ou Novempopulanie, lorsque la Gaule fut partagée en dix-sept provinces, et le christianisme y pénétra au IIIe siècle.

Les barbares, qui, à partir de l'an 406, traversèrent la Gaule et s'enfoncèrent dans l'Espagne, effleurèrent dans leur invasion le pays qui nous occupe. Les Wisigoths y établirent leur domination, que celle des francs remplaça après la bataille de Vouillé. Celle-ci, assez mal établie dans une contrée si lointaine, fut à son tour ébranlée, à la fin du VIe siècle, par l'invasion des Vascons ou Gascons. Ces montagnards, remontant la vallée de l'Adour, s'y établirent et de là se répandirent dans toute l'Aquitaine.

Depuis ce temps, les Landes appartinrent aux dues de Gascogne, et sous ces ducs à un certain nombre de seigneurs leurs vassaux. Après la terrible invasion des Arabes, dont ce pays eut à souffrir et que Charles Martel dispersa en 732, l'empire carlovingien enveloppa cette partie de la Gaule, comme toutes les autres, dans son unité. Quand de ses ruines sortit le régime féodal, le principal fief qui s'éleva dans les Landes fut la vicomté d'Albret. Plus loin, nous parlerons de la modeste bourgade d'où sortit cette brillante et glorieuse famille. Le premier vicomte d'Albret dont le nom soit connu est un certain Amanjeu, qui vivait au XIe siècle. Ce nom, au reste, fut porté par un grand nombre de ses descendants et successeurs. Parmi lesquels on rencontre aussi plusieurs Bernard.

Après le mariage d'Éléonore de Guyenne avec Henri II, roi d'Angleterre, le pays des Landes passa à la maison de Plantagenet. Pendant longtemps, les rois anglais y dominèrent, grâce à leur habile politique ; mais tous les seigneurs ne s'accommodèrent pas de cette domination, notamment les d'Albret, qui, après avoir porté le titre de vicomte, l'échangèrent contre celui de sire, plus modeste, mais' qui ne servait qu'à déguiser une ambition toujours croissante. Ils agissaient en cela comme les sires de Coucy, qui, n'osant prendre le titre de prince et dédaignant tous ceux qui venaient ensuite , se mettaient en quelque sorte hors de la hiérarchie féodale par une orgueilleuse humilité.

L'Albret ne tarda pas à envelopper la plus grande partie du département actuel des Landes en même temps qu'il s'étendait sur les pays circonvoisins. En 1401, Charles Ier, fils d'une princesse de la maison de Bourbon, s'attacha à la cour de France, imitant les Armagnacs et reconnaissant comme eux que la royauté était désormais l'astre d'où émanait tout éclat et toute puissance. Il obtint l'honneur d'écarteler les armes de France avec celles de sa maison, qui étaient d'or plein, et devint connétable de France.

Mais il ne fit pas un usage heureux de. l'épée fleurdelisée qui lui avait été confiée, car c'est lui qui perdit la bataille d'Azincourt. Au reste, il y fut tué et, par sa mort, expia sa défaite. Charles II, son fils, proche parent des Armagnacs, suivit leur parti dans les guerres du XVe siècle. Il eut trois fils : l'aîné lui succéda ; le deuxième fut décapité ; le troisième forma la branche des seigneurs de Miossens et de Pons, qui s'éteignit en 1676 et dont les biens passèrent dans une branche de la Lorraine-Armagnac.

Jean, son arrière-petit-fils par son fils aîné, épousa Catherine de Foix, soeur et héritière de Gaston-Phoebus, et devint roi de Navarre (1494). Il fut dépouillé d'une partie de ses nouveaux États. Mais sa famille se releva, d'a-bord par l'érection de l'Albret en duché-pairie sous François Ier, beau-frère de Henri d'Albret, puis par le mariage de Jeanne, fille de Henri, avec Antoine de Bourbon. De ce mariage naquit Henri IV, qui réunit ses domaines à la couronne de France. Plus tard (1652), Louis XIV rétablit la pairie d'Albret en faveur de la maison de Bouillon.

A peine sorti de la guerre de Cent ans, le pays des Landes fut agité par les luttes religieuses du XVIe sicle les protestants, grâce à la protection de Jeanne d'Albret, la mère de Henri IV, s'y organisèrent militairement ; mais les catholiques leur opposèrent Montluc, et, de part et d'autre, il se commit les plus grands excès, jusqu'à la pacification générale, amenée par l'édit de Nantes.

Depuis ce temps, à part un moment d'agitation sous la Fronde, l'histoire de ce pays se confond avec celle de la France. Sous la domination anglaise, les Landes dépendaient judiciairement du grand sénéchal qui présidait à Bordeaux la cour du roi. Du reste, les villes, comme autant de petites républiques, administraient elles-mêmes leurs finances, leur police intérieure, leur milice particulière et, dans plusieurs cas, la justice civile et criminelle.

Les rois de France respectèrent d'abord ces privilèges, mais ensuite ils les supprimèrent peu à peu et transportèrent à leurs officiers la plupart des droits dont les villes avaient joui auparavant. Ces officiers étaient, dans l'origine, des commissaires aussi nombreux qu'il y avait de parties dans l'administration.

Henri II, en 1551, réunit ces diverses attributions dans les mains des commissaires départis, qui prirent, sous Louis XIII, le nom d'intendants du ministère, de la justice et de la police. L'intendant veillait à l'égale répartition de l'impôt, à la culture des terres, à la prospérité du commerce, à l'entretien des chemins, à la réparation des édifices publics, à l'emploi des revenus des villes et des communautés, à la distribution des troupes dans la province, à l'approvisionnement des magasins du roi, à la levée des milices. C'est de lui que le ministère recevait tous les renseignements sur l'état de la province, ses ressources, ses charges, ses pertes, ses débouchés, etc.

Comprises, avant la Révolution, dans le gouvernement de la Guyenne, comme toute la Gascogne, les Landes formèrent, en 1790, un département dont la circonscription embrassa les pays désignés alors et encore aujourd'hui sous les noms de haute et basse Chalosse (Saint-Sever), de Marsan (Mont-de-Marsan), de Tursan (Aire), de Gabardan (Gabarret), du Maransin (Saint-Michel), d'Albret ou des petites Landes (Albret), enfin des grandes Landes, dans la partie occidentale, le long de la mer.

Triste est l'aspect des Landes encore au XIXe siècle, au moins dans la plus grande partie du département. La Chalosse, les vallées de l'Adour et de la Midouze, enfin toute la zone qui borde les Pyrénées sont, à la vérité, très fertiles et réjouissent l'œil par d'agréables et verts coteaux ; mais, quand on s'avance vers la mer' et la Garonne, ce ne sont plus que des dunes onduleuses, stériles, envahissantes quand le vent les roule de l'ouest à l'est, dangereuses pour le voyageur quand, oubliant de suivre les sommités du terrain et descendant imprudemment dans les lèses ou vallons, il se laisse glisser dans les blouses, ces lacs perfides dont les eaux se cachent sous le sable.

Que n'a-t-on accepté, au XVIe siècle, l'offre des Maures chassés d'Espagne, lorsqu'ils demandèrent la permission de s'établir dans nos Landes ! Cette industrieuse nation eût peut-être fait de ce désert une fertile province. Ce n'est que de nos jours que l'homme s'est trouvé de force à lutter contre la nature. Un inspecteur général des ponts et chaussées, M. Brémontier, a trouvé le secret d'arrêter les envahissements des sables. Le littoral s'est partout couvert de belles plantations dont l'humidité favorise le développement.

Au XIXe siècle, on se disait qu'il faudrait bien du temps avant que la lande rase ait cessé d'offrir au regard attristé, pendant l'été, la nudité des déserts d'Afrique, pendant l'hiver l'humide et froide surface des marais de la Sibérie ; avant que l'industrie ait réuni et multiplié par ses travaux, par la canalisation, par l'appropriation des cours d'eau, les cultures isolées que le voyageur rencontre à de longues distances comme autant de fécondes oasis. On affirmait qu'il faudrait aussi du temps avant que le Landais ait changé son genre de vie grossier et ce caractère mélancolique et triste, reflet de son triste pays.

On ne parlait ni du propriétaire qui vit de ses revenus dans l'aisance, ni du colon propriétaire, sorte de classe intermédiaire, mais du simple colon, formant la masse de la population, de cet être malingre couchant sur la paille ou dans sa charrette, se nourrissant d'un pain noir de seigle ou de maïs assaisonné de quelques sardines de Galice, et que cette vie malheureuse, aidée quelquefois par l'abus des spiritueux, condamnait à ne point vieillir. On disait que les Landais tenaient peu à la vie, cependant qu'ils accompagnaient les funérailles par des cris et des démonstrations exagérés. Usage singulier : les parents allaient à l'église, non au cimetière, et jadis hommes et femmes allaient se coucher pendant la sépulture, sans doute pour témoigner un excessif abattement.

L'anniversaire de la mort ou cap de l'an était célébré par un repas funèbre. Superstitieux, ils se signaient quand le vent gémissait dans ta bruyère ; car c'était le soupir d'une âme en peine. Ils croyaient aux fantômes courant la nuit dans les bois, au cri de l'orfraie passant sur leur tête, présage de mort pour un membre de la famille ; aux fées qui remplissaient d'or le vase qu'on dépose au pied du chêne sous lequel elles vont danser la nuit, et quand l'orage se préparait, ils disaient : « Voici le roi Arthur qui passe avec sa meute. »