Départements animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Les départements-(histoire)-

Les départements et leur histoire - Savoie - 73 -

Partie 1

L'union territoriale de la France, la force de cohésion qui relie entre elles toutes ses parties et qui fait l'admiration ou l'envie des autres nations, ce fait à peu près unique en Europe et dont l'histoire n'est pas un accident dû au hasard, c'est, au milieu des événements humains, le dégagement d'un grand principe, la consécration d'une loi providentielle. Ce fait, comme toute œuvre destinée à durer, est œuvre patiente du temps, et il lui a fallu de longs siècles pour s'accomplir.

La Savoie, dont nous allons résumer les annales, nous prouvera une fois de plus que les peuples, pas plus que les individus, ne peuvent échapper à leur destinée et que l'harmonie, ici-bas, consiste tout entière dans l'accomplissement des lois que nous impose la divine Providence.

Quoique la réunion de la Savoie à la France ne date que d'hier, nos lecteurs verront depuis combien de temps cette fusion était préparée dans les esprits, dans les mœurs, dans les besoins, dans les vœux de tous, et par conséquent à combien de titres elle était légitime ; ils savent que les années sont à peine des jours dans la vie des peuples, et ils se rappelleront que celles de nos provinces les plus profondément, les plus énergiquement françaises, étaient encore séparées de la grande, de la bien-aimée famille, au commencement du siècle dernier.

Alors encore, pour rattacher ces membres au tronc, il fallut de violents efforts, des guerres sanglantes ; le temps a marché depuis ; la Révolution française est enfin venue. Par elle, un nouveau droit public a surgi ; les peuples ont repris possession d'eux-mêmes, et, cette fois, c'est à un suffrage libre que la France doit l'agrandissement de sa famille et l'extension de ses frontières. Ces annexions, conquêtes pacifiques, les seules que devrait désormais accepter l'esprit moderne, sont déterminées par une communauté d'origine, des liens de traditions historiques et une solidarité d'intérêts dont l'évidence ressortira, nous l'espérons, des faits que nous avons à retracer.

Avant l'invasion romaine, époque pleine d'obscurité et d'incertitude, on sait seulement que la Savoie était habitée par des tribus allobroges, sorties, comme les tribus gauloises, de la race celtique. L'organisation politique était la même, les moeurs étaient semblables. Aussi, quand Brennuset Bellovèse descendirent en Italie, leurs hordes, en passant les Alpes, se grossirent-elles de nombreux contingents de l'Allobrogie. Polybe donne le nom d'un roi des Allobroges, Bancas, qui aurait servi de guide à Annibal ; mais aucun monument ne constate d'une manière positive le passage du général carthaginois. MM. Champollion-Figeac et Barentin de Montchal prétendent que le gouvernement des Allobroges était républicain, nous ne mentionnons donc le fait que pour constater les controverses auxquelles il a donné lieu.

Le premier événement dont l'authenticité soit incontestable remonte à l'an 118 avant l'ère chrétienne. Les Allobroges avaient donné asile au roi des Liguriens, ennemi de Marseille que Rome protégeait, Domitius Ahenobarbus saisit avec empressement ce prétexte ; la guerre fut déclarée ; les Savoisiens, unis aux Dauphinois septentrionaux, s'avancèrent au-devant de l'ennemi ; les armées se rencontrèrent près d'Avignon, dans les plaines d'un village nommé Vindalie ; les Romains furent vainqueurs, et l'Allobrogie fut ajoutée aux provinces déjà conquises.

Jusqu'à l'arrivée de César, les montagnards semblent avoir supporté le joug assez difficilement ; ils protestaient contre la lourdeur des impôts, et leur mécontentement était si notoire, que Catilina comptait sur eux dans ses projets contre le sénat. Il fut trahi à Rome par leurs députés, qui entrèrent d'abord dans la conjuration ; mais la nation ne s'en associa pas moins par un soulèvement à sa tentative : il fallut que le préteur de la Gaule Narbonnaise marchât contre les révoltés. Un de leurs chefs, Induciomar, de la tribu des Voconces, se mit à leur tête.

Toute l'Allobrogie s'arma ; deux batailles rangées furent gagnées par les montagnards sur les légions romaines ; mais ce triomphe fut de peu de durée. C'est à César qu'il appartenait d'achever de les vaincre. L'indocilité des Allobroges et les nombreuses interventions qu'elle nécessitait valurent au pays la création de deux voies romaines, constatées dans les itinéraires d'Antonin et dont de nombreux vestiges existent encore : l'une de Milan à Vienne en Dauphiné, séparant la Tarentaise et la Savoie proprement dite du petit Saint-Bernard et de Saint-Genix-d'Aoste ; l'autre de la Tarentaise à Genève ; la première longue de 100 kilomètres environ, et la seconde de 110.

Depuis César jusqu'à l'invasion des Burgondes en 427, la tradition ne nous a transmis le souvenir d'aucun événement important. On peut supposer que, le caractère des Savoisiens ayant été mieux apprécié par les Romains, de meilleurs rapports s'établirent entre les vainqueurs et les vaincus, que les impôts furent diminués et qu'une période de paix et de bonheur relatif fit oublier les tempêtes et les calamités passées. N'est-ce pas l'occasion d'appliquer le mot célèbre : Heureux les peuples qui n'ont pas d'histoire ?

C'est par analogie encore que nous sommes réduits a juger les temps qui suivirent. Le contact de la civilisation romaine dut opérer en Allobrogie une transformation semblable à celle que nous avons pu signaler dans la plus grande partie de la Gaule par certains changements caractéristiques et avec des documents précis qui manquent ici. Il fallait que le caractère national eût perdu beaucoup de son ancienne fierté et de son énergie pour accepter sans protestation une invasion des Burgondes vaincus que le patrice romain Aétius parquait dans les vallées de la Savoie (Sapaudia ou Sabaudia) en l'an 427. Il fallait que les éléments de sa nationalité primitive fussent bien altérés pour se laisser aussi facilement absorber par la barbarie des nouveaux hôtes.

A quelle époque paraît le mot Sabaudia pour désigner cette région, et d'où vient-il ? On l'ignore complètement. C'est un écrivain du IVe siècle. après Jésus-Christ, Ammien-Marcellin, qui l'emploie pour la première fois, et depuis il a été conservé. Des différentes étymologies qu'on lui a données, la seule vraisemblable est la suivante : Sap-Wald, deux mots teutons ou germaniques dont la réunion signifie Forêt, ou Pays des Pins.

Pendant près de six siècles, la Sapaudia disparaît dans les royaumes de Bourgogne, plus complètement encore que l'Allobrogie n'avait été effacée sous les successeurs de César ; malheureusement, cette époque, moins éloignée de nous et mieux connue que la précédente, ne nous permet pas d'aussi rassurantes suppositions.

La pauvre Savoie eut sa part de tribulations, de misères, d'épreuves de tout genre, dans les crises que traversèrent ces éphémères monarchies burgondes. Nos lecteurs trouveront un aperçu de cette lamentable histoire dans la notice de la Côte-d'Or, où il était mieux à sa place ; nous n'y emprunterons que quelques détails se rattachant plus directement au passé du département qui nous occupe.

Nous rappellerons seulement le nom de quatre rois de la première dynastie : Gondicaire fonde le royaume. Chilpéric est le père de la célèbre Clotilde, épouse de Clovis. Gondebaud promulgue la loi Gombette, ce code de la féodalité qui survécut si longtemps à l'invasion des barbares et dont l'empreinte est encore si puissante dans plusieurs constitutions contemporaines ; enfin le dernier et le meilleur, dit-on, Sigismond, fait étrangler son fils sur un simple soupçon de révolte ; mais il fait de nombreux dons au clergé et de pieuses fondations : il est canonisé.

C'est à cette période de son histoire qu'on fait remonter, pour la Savoie, la première organisation de son territoire en papi, espèce de districts désignés sous la dénomination générique de Pagi Burgonden, organisation que remania de sa main puissante Charlemagne en 763, lorsque, passant d'Allemagne en Italie, il s'arrêta a Genève et à Saint-Jean-de-Maurienne.

Dans ce même temps, les plus célèbres apôtres du christianisme en Savoie furent saint Romain, saint Colomban et saint Lupicin. Notons encore, comme preuve de la permanente solidarité qui devait unir la Savoie aux provinces voisines de la Gaule, que le royaume de Bourgogne comprenait, avec la Savoie elle-même et le nord-est de la Suisse, la Bourgogne proprement dite, la Bresse, la Franche-Comté, le Dauphiné, le Lyonnais et toute la Provence. La capitale était tantôt Lyon ou Vienne, tantôt Chalon-sur-Saône. Les annales de la Savoie sont plus dépourvues encore de tout intérêt spécial et plus vides d'événements importants sous la seconde monarchie bourguignonne.

Lorsque Louis le Débonnaire, en 842, partagea entre ses fils l'héritage de Charlemagne, la Savoie échut à Lothaire avec l'Italie, la Provence et le titre d'empereur. Après Louis, fils de Boson, le royaume de Bourgogne transjurane se scinde, et la Savoie passe sous le sceptre de Rodolphe Ier, premier roi du second royaume de Bourgogne.

Ce roi, comme son prédécesseur Boson, n'était d'abord qu'un simple gouverneur de province ; il profita des troubles du royaume, en fomenta de nouveaux et se fit proclamer roi à Saint-Maurice-en-Valais, par les grands feudataires qu'il avait séduits. Rodolphe II, qui lui succéda, mourut à Payerne, près de Lausanne, en 938 ; il ajouta à ses États les principautés d'Arles et de Provence.

A la mort de ce prince, surnommé le Fainéant, le royaume tomba dans l'anarchie et passa .pièces par pièces aux comtes, aux barons qui s'emparèrent de l'autorité souveraine dans leurs districts. Conréard, qui lui succéda, eut lui-même pour successeur Rodolphe III, plus fainéant encore que Rodolphe II. Ce dernier compléta l'oeuvre de dissolution en étendant aux titulaires ecclésiastiques les concessions d'autorité temporelle que l'autre avait faites aux seigneurs laïques.

Nos lecteurs ont déjà remarqué sans doute l'identité qui existe même dans ce surnom de fainéant entre ces tristes chroniques de Bourgogne et l'histoire de France qui lui correspond ; nous avons à signaler une similitude plus déplorable encore, le fléau des invasions.

Citons un historien national, Claude Genoux, une des gloires populaires de la Savoie : « Ce fut en 891, dit-iI dans son excellente Histoire de Savoie, que les Sarrasins, fanatiques sectaires de Mahomet, abordèrent à Nice ; ils désolèrent d'abord le Piémont et passèrent ensuite en Savoie. Les marquis (commandants des marches), les comtes, les évêques de Maurienne, de Tarentaise et de Genève, convoquèrent le ban et l'arrière-ban de leurs guerriers ; ce fut en vain : des flots de sang coulèrent, et, malgré la bravoure de ses défenseurs, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne fut ruinée de fond en comble ; le Faucigny, la Tarentaise et le Valais eurent à peu près le même sort.

« C'était toujours chargés de butin que les Sarrasins, après leurs expéditions, se réfugiaient dans la haute vallée des Beauges, ou bien encore, dit la tradition, dans le quartier général à La Roche-Cevin. A Conflans, où ils ne laissèrent pas pierre sur pierre, ils bâtirent eux-mêmes une tour carrée, afin de perpétuer la mémoire de leurs méfaits. Cette tour se voit encore aujourd'hui à l'angle droit de l'esplanade de la ville ; une autre version, il est vrai, prétend que les barons saxons bâtirent cette tour ainsi que beaucoup d'autres et qu'ils y employèrent comme manœuvres les prisonniers qu'ils firent aux Sarrasins. Toujours est-il que, de toute notre Savoie, le château d'Ugines seul leur résista. C'était vers 940, sous le règne de Conréard, troisième roi du second royaume de Bourgogne. Cette invasion avait duré cinquante ans. »

La fin de Rodolphe III nous conduit à l'an 1033. La Savoie appartient alors à Conrad le Salique, fils de Rodolphe II. Adopté comme héritier par Charles Constantin, il est, à la mort de celui-ci, couronné empereur d'Allemagne. Une nouvelle période commence pour l'histoire de notre province.

Ici, toutefois, se présente pour nous une difficulté nouvelle. Pour les époques précédentes, les documents sont rares et confus ; ceux que nous allons rencontrer maintenant ont besoin d'être transformés et dégagés d'éléments qui ne leur sont pas propres. Il n'existe point, pour ainsi dire, d'histoire de Savoie, tant cette histoire se fond et s'absorbe dans celle de la maison qui régnait sur ce pays.

Ce peuple, tout de dévouement et d'abnégation, semble avoir renoncé à toute existence nationale pour vivre de la vie de ses souverains. Ses prospérités comme ses infortunes, sa gloire comme ses revers sont ceux de ses comtes, de ses ducs, de ses rois ; et les historiens du pays se sont tellement associés à cette espèce d'abdication, que leur grand souci est de rechercher s'il faut faire remonter l'origine d'Humbert aux Blanches mains, le premier comte de Savoie, à Boson, le fondateur du second royaume de Bourgogne, ou à Bérold le Saxon, descendant du fameux Witikind, comme le désiraient les princes de Savoie, dans le but de se donner un titre germanique à l'empire d'Allemagne, auquel aspirèrent plusieurs d'entre eux.

Notre observation n'a rien d'hostile pour l'antique et illustre maison de Savoie ; nous sommes tout disposés à reconnaître qu'elle a souvent donné des preuves de clémence, de mansuétude et de bonté, bien rares dans ces siècles d'injustice et de violence ; nous sommes prêts à proclamer que beaucoup de ses membres ont été aussi sages, aussi habiles, aussi prudents que courageux et magnanimes ; nous faisons trop la part du temps, des moeurs, des institutions, pour lui reprocher sa persévérante ambition ; mais il nous sera permis de regretter que tout cet éclat ait laissé dans une ombre trop profonde les mérites oubliés de ceux qui ont tant contribué à cette fortune.

En tirant une excuse pour l'insuffisance de cette notice, nous espérons aussi y trouver un argument à l'appui des opinions que nous avons émises en commençant. Telle est, en effet, la puissance des liens qui rattachent la Savoie à la France, que, malgré son dévouement docile, malgré l'héroïque fidélité avec laquelle elle suit et sert ses princes dans leurs brillantes aventures, rien ne peut détourner ni ses regards, ni ses pensées, toujours tournés vers l'occident ; aujourd'hui même que sa croix blanche flotte victorieuse des confins du Tyrol aux rivages de la Sicile, aucun regret ne se mêle au bonheur qu'elle éprouve d'arborer enfin le drapeau de la France.

Tâchons de répondre à ces précieuses sympathies de nos nouveaux compatriotes, et qu'ils ne s'en prennent qu'à l'humilité et a la modestie de leurs ancêtres, s'il est si difficile de glorifier convenablement leur passé.

Voici quelles étaient, en Savoie, vers le milieu du XIe siècle, les grandes familles de hauts barons déjà existantes : les vicomtes de Maurienne, de Briançon et de Chambéry, les barons de Seyssel, de Menthon, de La Rochette, de Blonay, de Montbel, de Chevron-Villette, de Beaufort, de Montmayeur, de Miolans et d'Allinges.

Au-dessous de ces puissantes maisons existait une noblesse inférieure, ne possédant que de petites baronnies et qui formait l'ordre équestre. Après lui venait, dans l'ordre hiérarchique, une noblesse militaire, composée de capitaines, qui forma, plus tard, l'ordre des chevaliers.

Après cette dernière classe de la noblesse venait celle des vavasseurs ou hommes libres, que l'on nommait aussi hommes d'honneur et compagnons de guerre ; puis les propriétaires libres ou de franc-alleu, et ensuite les vilains ou villageois ; ils étaient affranchis et propriétaires, mais attachés à la glèbe.

Enfin, les serfs venaient en dernier lieu ; ils terminaient cette longue liste de privilèges, de servitude et de misère. Cette classe, beaucoup plus nombreuse que toutes les autres ensemble, dit Costa de Beauregard, était composée d'ilotes voués exclusivement aux travaux des champs, à qui l'usage des armes était interdit, qui ne devaient jamais quitter le sol natal, qui ne connaissaient point les douceurs de la propriété, et auxquels il n'était permis ni de se marier ni de tester, sans le consentement de leurs seigneurs, lesquels étaient les maîtres de lever sur eux des contributions arbitraires ; et comme, suivant la coutume des Francs et des Bourguignons, la longueur de la chevelure indiquait le degré de la noblesse, les serfs, en signe de leur condition, devaient tenir sans cesse leurs cheveux coupés au ras de la tête.

De l'an 1033 à 1391, dix-sept comtes de la dynastie de Savoie possèdent successivement tout ou partie du pays. Voici la liste de ces princes, avec la date approximative de leur règne, sans y comprendre le trop problématique Bérold de Saxe : 1033. Humbert Ier, dit aux Blanches mains. - 1048. Amédée Ier, ou, par abréviation, Amé, surnommé la Queue. - 1069. Oddon ou Othon. - 1078. Amédée Il, surnommé Adélao. - 1094. Humbert II, dit le Renforcé. - 1103, Amédée III. - 1150. Humbert III, surnommé le Saint. - 1188. Thomas Ier. - 1230. Amédée IV. - 1253. Boniface, dit le Roland. - 1263. Pierre, dit le petit Charlemagne. - 1268. Philippe. - 1285. Amédée V, dit le Grand. - 1323. Édouard, surnommé le Libéral. - 1329. Aimon, dit le Pacifique. - 1344. Amédée VI, dit le comte Vert. - 1383. Amédée VII, surnommé le Rouge, le Noir ou le Roux.

Après la réunion des deux Bourgognes sous le sceptre de l'empereur Conrad le Salique, Humbert Ier obtint de ce prince le titre de comte souverain de Maurienne. Cette concession, toutefois, ne s'étendait qu'à une partie de la Maurienne et à quelques-unes de ses petites vallées. Le comte habita, ainsi que ses successeurs, jusqu'au milieu du XIIIe siècle, le château fort de Charbonnière, résidence ordinaire dés marquis, feudataires des rois de Bourgogne et chargés, par eux, de défendre la vallée de Maurienne et la ville d'Aiguebelle. Tels furent l'humble berceau et les premiers domaines de la puissante monarchie de Savoie.

Sous Amédée Ier, les progrès étaient déjà sensibles, à en juger d'après la chronique à laquelle ce prince dut son peu poétique surnom. L'empereur d'Allemagne, Henri III, allait se faire couronner à Rome ; il était accompagné d'Amédée Ier, que suivaient de nombreux gentilshommes ; quarante, dit-on.

« Advint un jour, raconte Paradin, que le comte se vint présenter à l'huis de la chambre où se tenoit le conseil, et ayant heurté, lui fut incontinent la porte présentée, pour sa personne seulement, le priant l'huissier du conseil de vouloir faire retirer cette grande troupe qui estoit à sa queue ; à quoi ne voulant acquiescer, ne voulut l'huissier permettre l'entrée : dont il persista encore si haultement que l'empereur oyant le bruit demanda que c'estoit, l'huissier répond que c'estoit le comte de Maurienne qui menoit après soi un grand nombre de gentils-hommes. Lors, dit l'empereur, qu'on le laisse entrer et qu'il laisse sa queue dehors : ce qu'ayant entendu, le comte répondit avec mécontentement : si ma queue n'y entre avec moi, je n'y entrerai jà et vous en quitte. Alors l'empereur ordonna que la porte fût ouverte au comte et à sa queue. » N'est-ce point un curieux tableau des moeurs du temps et un intéressant indice des rapports qui existaient alors entre les divers degrés de la hiérarchie féodale ?

Le marquisat de Suse, ce premier regard sur l'Italie, échoit à Oddon par son mariage avec Adélaïde, fille de Mainfroy. Sous le règne de son fils, Amédée II, cette Adélaïde sert de médiatrice entre le pape Grégoire VII et l'empereur Henri IV ; et il est déjà question de l'importance politique que prend la maison de Savoie, dans une relation adressée par l'ambassadeur Foscarini au sénat de Venise.

Cependant le titre de comte de Savoie ne semble avoir été pris pour la première fois que par Humbert II. La Savoie eut, comme la France, les folles terreurs de l'an 1000 qui multiplièrent les fondations religieuses. Le siècle suivant fut celui des croisades ; ce fut principalement à la troisième que prit part la Savoie. Amédée III accompagna le roi de France Louis VII ; il mourut à Nicosie, dans l'île de Chypre, deux ans après son départ de Charbonnière.

Voici le nom des principaux seigneurs dont il fut suivi le baron de Faucigny et son fils, les barons de Seyssel et de La Chambre, ceux de Miolans et de Montbel, les seigneurs de Thoire, de Montmayeur, de Vienne-de-Viry, de La Palude, de Blonay, de Chevron-Villette, de Chignin et de Châtillon.

Les premières monnaies qui portent l'empreinte de la croix de Savoie datent de Humbert III, le premier de sa race qui ait été enterré à l'abbaye de Hautecombe. L'espace si restreint dont nous disposons nous oblige à passer sous silence bien des faits importants. Nous ne pouvons rien dire des guerres si fréquentes auxquelles les comtes devaient presque toujours un accroissement de leur influence et une extension de leurs frontières ; n'oublions pas cependant que l'acquisition de Chambéry est due au comte Thomas, qui l'acheta du comte Berlion, le 15 mars 1232, moyennant 32 000 sous forts de Suse, somme équivalente a 100 000 francs de notre monnaie ; le château n'étant pas compris dans ce marché.

C'est à cette époque que remontent les premières franchises municipales conquises, obtenues ou achetées par les communes. Inscrivons ces dates glorieuses : elles valent bien celles des batailles ou de l'avènement des princes. Yenne s'affranchit la première en 1215, Montmélian en 1221, Plumet en 1228, Chambéry en 1233, Beaugé en 1250, Évian en 1265, Seyssel en 1285, Bonneville en 1289, Rumilly en 1292, Chaumont et Cluses en 1310, Thonon en 1323, La Roche en 1325, Annecy en 1367. Genève, si fière aujourd'hui de sa liberté, n'en fit la première conquête qu'en 1387.

Le règne d'Amédée IV fut marqué par une épouvantable catastrophe, l'écroulement de la montagne du Grenier ; les blocs de rochers, dit la légende, ne s'arrêtèrent que devant le sanctuaire de Notre-Dame de Myans ; l'image de la Vierge qu'on y vénérait passait pour avoir été peinte par saint Luc ; aussi la dévotion envers cette madone devint-elle une des pratiques les plus répandues et les plus populaires de la Savoie.

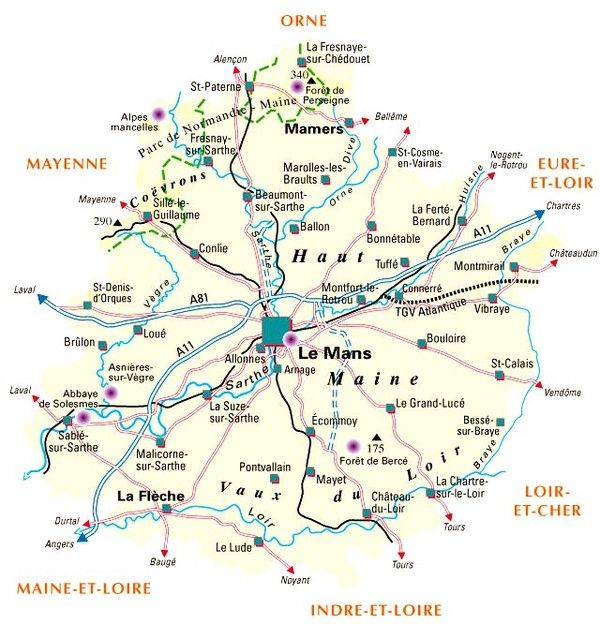

Les départements et leur histoire - Sarthe - 72 -

Les Aulerces Cénomans (Aulerci Cenomani) occupaient, avant la domination romaine, le territoire du département de la Sarthe. Ils sont comptés par Tite-Live au nombre des peuplades gauloises qui, sous la conduite de Bellovèse, envahirent l'Italie et s'établirent dans le nord de la péninsule. Ils furent soumis par Crassus, l'un des lieutenants de César, à l'époque de la conquête des Gaules. Plus tard, ils prirent une part énergique à l'insurrection gauloise, dont Vercingétorix fut le chef et le martyr.

Le pays, soumis à la domination romaine sous les Césars, s'en affranchit, et vécut d'une existence indépendante avec tout le reste des nations occidentales de la Gaule, jusqu'au milieu du Ve siècle, où il subit la domination d'un chef franc, Régnomer. Le christianisme, prêché dans le pays par saint Julien, y avait depuis longtemps fait de nombreux prosélytes, et, pendant les premiers siècles de notre histoire, la plus grande autorité du pays fut celle des évêques du Mans, dont plusieurs se signalèrent par leur charité, leurs lumières et leurs fondations pieuses.

Leur influence bienfaisante répara un peu les malheurs que l'anarchie sanglante de cette époque fit peser sur le Maine, comme sur le reste de notre pays. Après avoir joui d'un moment de calme sous Charlemagne, qui traversa la contrée en se rendant en Espagne, le Maine, dont la capitale était devenue une ville importante, excita la convoitise des divers successeurs de Charlemagne, et fut enfin envahi par le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. « Quelques années avant sa descente en Angleterre, dit Augustin Thierry, Guillaume fut reconnu pour suzerain du Maine par Herbert, comte de ce pays, grand ennemi de la puissance angevine, et à qui ses excursions nocturnes dans les bourgs de l'Anjou avaient fait donner le nom bizarre et énergique d'Éveille-Chien.

« Comme vassaux du duc de Normandie, les Manceaux lui fournirent de bonne grâce leur contingent de chevaliers et d'archers ; mais, quand ils le virent occupé des soins et des embarras de la conquête, ils songèrent à s'affranchir de la domination normande. Nobles, gens de guerre, bourgeois, toutes les classes de la population concoururent à cette œuvre patriotique : les châteaux gardés par les soldats normands furent attaqués et pris l'un après l'autre ; Turgis de Tracy et Guillaume de La Ferté, qui commandaient la citadelle du Mans, rendirent cette place, et sortirent du pays avec tous ceux de leurs compatriotes qui avaient échappé aux représailles et aux vengeances populaires. Le mouvement imprimé aux esprits par cette insurrection ne s'arrêta pas lorsque le Maine eut été rendu à ses seigneurs nationaux, et l'on vit éclater dans la principale ville une révolution d'un autre genre. »

Cette révolution, dont nous parlerons plus en détail en nous occupant de la ville même qui en fut le théâtre, eut pour premier résultat la fondation d'une commune au Mans ; mais la querelle se prolongeant, Guillaume en profita pour envahir le pays. Ses soldats dévastèrent toute la contrée, et telle fut la terreur répandue partout par leurs excès, que les places fortes se hâtèrent de se soumettre, et les principaux citoyens du Mans apportèrent les clefs de leur ville au duc, qui campait sur les bords de la Sarthe. Ils lui prêtèrent serment, et Guillaume leur assura la conservation de leurs anciennes franchises ; mais il ne paraît pas qu'il ait maintenu l'établissement de la commune.

Les Manceaux, dont l'humeur libre et fière est constatée par les plus vieux historiens, se révoltèrent plusieurs fois sous les successeurs de Guillaume. Le comté du Maine fut réuni aux domaines du comte d'Anjou, appartint aux Plantagenets, qui, en arrivant au trône d'Angleterre, firent passer leurs comtés sous la domination anglaise.

Le Maine fut, sous Philippe-Auguste, réuni à la couronne de France, après l'assassinat commis par Jean sans Terre sur son neveu Arthur et la confiscation prononcée contre le meurtrier. A partir de ce moment, le Maine est plusieurs fois donné comme apanage à des princes du sang royal, et d'abord possédé par Charles d'Anjou, frère de saint Louis et roi de Naples. Il ne fait définitivement retour à la couronne que sous Louis XI, en 1481.

Pendant la guerre de Cent ans, le pays fut le théâtre d'une guerre acharnée. Le duc de Lancastre s'y était établi sous Charles V : celui-ci rappelle d'Espagne Bertrand Du Guesclin, qui taille en pièces les Anglais a quelques lieues du Mans, à Pontvallain, en 1370. Aidé d'Olivier de Clisson, il les défait encore en plusieurs rencontres.

En 1424, après la funeste bataille de Verneuil, le comte de Salisbury vient mettre le siège devant Le Mans, foudroie la ville avec son artillerie, usage nouveau alors de ces canons qui avaient un siècle auparavant contribué à notre défaite à Crécy : la ville se rend après vingt jours de résistance. La guerre continue cependant à ravager le pays ; Le Mans est repris par les Français, puis par Talbot, qui met à mort ceux des habitants qui se sont soulevés contre l'étranger.

Enfin, en 1443, les Anglais sortent du Maine pour n'y plus rentrer. Pendant cette longue lutte, un gentilhomme manceau, Ambroise de Loré, à qui il ne manqua qu'une scène plus éclatante pour obtenir plus de gloire, se rendit fameux dans le pays par sa bravoure et sa lutte opiniâtre contre les conquérants.

Le faible Henri VI, en épousant Marguerite d'Anjou, fille du roi René, avait restitué les comtés d'Anjou et du Maine à son beau-père, « dont les titres pompeux ne répondaient guère à la maigreur de la bourse, » dit Shakespeare. Il faut voir dans le Henri VI du grand poète, avec quelle amertume les seigneurs anglais reprochèrent cette concession à leur roi. « Par la mort de celui qui est mort pour tous, dit Salisbury, ces comtés étaient la clef de la Normandie. Pourquoi pleures-tu, Warwick, mon valeureux fils ? - Warwick. Je pleure de douleur en voyant ces pays perdus pour nous sans retour ; car, s'il restait quelque espoir de les recouvrer, mon épée verserait du sang, mes yeux ne verseraient point de larmes. L'Anjou, le Maine ! C'est moi qui ai conquis ces deux provinces, c'est ce bras qui les a domptées. Eh quoi ! ces villes dont la prise m'a coûté des blessures, faut-il que je les voie rendre avec des paroles de paix, mordieu ! - York. Périsse le duc de Suffolk, qui ternit l'honneur de cette île belliqueuse ! La France m'aurait arraché le cœur avant de me faire souscrire à un pareil traité." Henri VI tenta de ne pas exécuter ce traité fatal à sa puissance et a son honneur ; mais le roi de France ne tarda pas à lui reprendre ces deux provinces.

Le Maine fit retour à la couronne de France après la mort de son dernier comte, Charles, neveu de René d'Anjou, qui avait institué pour son héritier le roi Louis XI. Cette province, si éprouvée par la guerre étrangère, fut encore dévastée par la guerre civile que les passions religieuses y allumèrent au XVIe siècle.

Les premiers prédicateurs du calvinisme, dans le Maine, furent Henri Salvert, qui y vint de Tours en 1559, et Merlin, de La Rochelle, un des disciples de Théodore de Bèze. Les progrès de la nouvelle doctrine furent rapides : un an après, un consistoire était établi au Mans, et seize ministres étaient institués. Mamers devint bientôt l'un des plus ardents foyers du protestantisme dans cette contrée ; mais, la guerre ayant éclaté, les calvinistes s'emparèrent du Mans, qu'ils occupèrent pendant trois mois : les catholiques reprirent bientôt la ville, et y exercèrent d'atroces vengeances.

Ces cruautés rendirent plus tard inutile au Mans le massacre de la Saint-Barthélemy. L'édit de Nantes rétablit le calme dans ce pays, et un peu de tolérance à l'égard des réformés. Ils établirent au Mans un temple qui subsista jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes : le lieu où il était bâti porte encore le nom de Chemin du Prêche.

Le pays resta tranquille jusqu'a la Révolution ; à cette époque, la population s'y prononça en général pour la cause des réformes. Elle envoya à la Convention les députés Sieyès, Levasseur, Letourneur, Phelippeaux.

Mais la contrée fut cruellement éprouvée par la guerre civile dont l'Ouest fut le théâtre. Les Vendéens entrèrent dans le Maine en décembre 1793 ; ils étaient commandés par La Rochejacquelein. Le Mans, dégarni de troupes, tenta de leur résister ; les gardes nationales défendirent bravement les approches de la ville ; mais il fallut céder au nombre, et les Vendéens s'emparèrent de la ville. Deux jours après, ils en étaient chassés après un combat sanglant par les généraux républicains Marceau et Westermann.

La pacification du département fut due aux efforts intelligents du général Hoche, et le pays commençait à respirer, quand la chouannerie y éclata. Les chouans, sous la conduite de M. de Bourmont, surprirent Le Mans pendant la nuit du 13 octobre 1799, et le gardèrent pendant trois jours. Du reste, cette guerre peu sérieuse fut bientôt terminée, grâce à l'activité du général Brune.

Le département qui avait envoyé au conseil des Cinq-Cents Carnot, Daunou, Chénier, Legendre, envoya, sous la Restauration, siéger à la chambre des députés le général La Fayette et Benjamin Constant.

Durant la guerre franco-allemande de 1870-1871, le département de la Sarthe fut occupé par les armées ennemies poursuivant la 2e armée de la Loire en retraite vers l'Ouest. Dans la notice historique que nous avons consacrée au département de Loir-et-Cher, nous avons raconté les débuts de cette retraite, après les combats de Marchenoir et de Fréteval, et la bataille de Vendôme. Nous reprendrons ici notre rapide récit.

Le 1er janvier 1871, le prince Frédéric-Charles reprenait l'offensive contre la 2e armée de la Loire ; le 6 janvier, quatre corps marchaient concentriquement vers l'Huisne ; le 7, les corps se concentraient : le grand-duc de Mecklembourg enlevait Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) et le centre garnissait la rive gauche de la Braye, de Sargé à Savigny (Loir-et-Cher). Le 8, le centre allemand arrivait à Saint-Calais où s'établissait le prince Frédéric-Charles, et sa gauche gagnait le Loir à La Chartre, pendant que le grand-duc, faisant un nouveau pas en avant dans la vallée de l'Huisne, dépassait La Ferté-Bernard.

Le cercle se resserrait autour du Mans, où le général Chanzy s'était arrêté et où il se reconstituait en toute hâte. Le 9, Frédéric-Charles s'établit à Bouloire ; le Xe corps allemand, forcé de combattre à Chahaignes, ne peut dépasser le village de Brives, tandis que le corps français du général Jouffroy arrête l'ennemi a Vancé et que le général Jaurès ne cède que pied à pied au XIIIe corps, qui peut pourtant gagner Connerré-Thorigné.

Le 10, l'ennemi rencontre à Saint-Mars, à Champagné, à Changé-Parigné, une résistance vigoureuse et s'arrête à 4 kilomètres du Mans. « Le plateau d'Aujour, dit un historien, fut même repris par un héroïque retour offensif des zouaves pontificaux du 17e corps conduit par le général Goujard, et la XVIIIe division allemande fut repoussée à Montfort dans une tentative pour franchir l'Huisne a Pont-de-Gennes. »

Mais le 11, les mobilisés de Bretagne, mal armés, mal approvisionnés, abandonnèrent le poste, si important de La Tuilerie, ce qui décida la retraite. Le 12, le XIIIe corps allemand fut encore arrêté à La Croix par le général Jaurès ; toutefois le Xe corps occupa Le Mans. Le brouillard du matin avait favorisé la retraite de notre malheureuse armée ; mais elle laissait aux mains de l'ennemi, après sept jours de combats, 18 000 prisonniers et 20 canons. La poursuite continua jusqu'a Laval. Les Français s'établirent solidement derrière la Mayenne, et, quand l'armistice arriva, le général Chanzy avait réussi à réorganiser en partie cette 2e armée de la Loire qui restait debout après six semaines de combats incessants résolue à continuer la lutte.

Pour terminer, nous allons donner le nom des localités de la Sarthe successivement occupées par les troupes du prince Frédéric-Charles venant de Vendôme et par celles du grand-duc. Ce sont : Saint-Calais, Bouloire, Arthenay, Champagné, Le Mans, Neuville-sur-Sarthe, Conlie, Sillé-le-Guillaume, Saint-Georges, Le Grand-Lucé, Parigné l'Évêque, Changé, Pontlieue, Chassillé, Saint-Denisd'Orgnes, Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, Écommoy, La Flèche, Sablé, et par les corps venant de Chartres La Ferté-Bernard, Sceaux, Connerré et Montfort.

Les pertes éprouvées par le département de la Sarthe durant cette lugubre invasion sont considérables ; elles se montent à 17 026 660 francs 72 centimes.

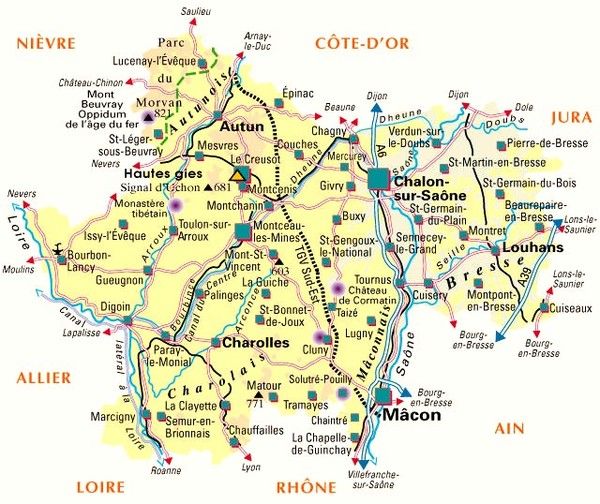

Les départements et leur histoire - Saone et Loire - 71

Les Éduens, puissante tribu de la Gaule centrale, occupaient, avant l'invasion romaine, la plus grande partie du territoire dont a été formé le département de Saône-et-Loire. C'est comme allié des Éduens, et appelé par eux, pour les aider dans une guerre qu'ils soutenaient contre les Séquanais, que César franchit les Alpes.

L'occupation romaine ne rencontra donc d'abord dans la contrée aucune résistance et n'y souleva aucune opposition. Bibracte (dont on crut jusqu'en 1851 qu'il s'agissait d'Autun), la vieille capitale du pays, fut adoptée par les soldats de César comme une seconde patrie ; mais cette union, qui reposait sur un malentendu, ne fut pas de longue durée ; lorsque les Éduens virent se changer en conquête définitive une occupation qu'ils n'avaient acceptée que comme un secours momentané, leur esprit national se réveilla et les sympathies anciennes firent bientôt place à une hostilité mal déguisée.

De leur côté, les conquérants, pour entraver l'organisation de la révolte, changèrent à diverses reprises les divisions administratives de la province. Une levée de boucliers répondit à ces mesures vexatoires ; les esclaves gladiateurs destinés aux cirques de Rome se réunirent sous un chef acclamé par eux, le vaillant Sacrovir ; la population presque entière se joignit à eux, et les Éduens tentèrent, mais trop tard, de réparer la faute qu'ils avaient commise en appelant l'étranger dans leur patrie. Cette tentative échoua comme celle de Vercingétorix dans l'Arvernie ; les dernières forces de la race celtique s'y épuisèrent, et la volonté des Éduens n'eut même plus à intervenir dans le choix des maîtres qui se disputèrent leur territoire.

Quand le colosse romain commença à vaciller sur ses bases, quand les possessions de l'empire énervé purent être attaquées impunément, la Saône fut franchie tour à tour par les hordes barbares qui, des rives du Rhin ou du sommet des Alpes, se ruaient dans les plaines de l'ouest et du midi.

Attila, avec ses Huns, passa comme une avalanche. Les lourds Bourguignons s'arrêtèrent au bord du fleuve, et jusqu'à la venue des Francs le pays fut possédé par deux maîtres à la fois, les Bourguignons et les Romains. Les nouvelles divisions territoriales qu'entraîna la conquête de Clovis, les partages de son héritage, plus tard la constitution des grands fiefs donnèrent naissance à un royaume, puis à un duché de Bourgogne, dont fit presque toujours partie le département de Saône-et-Loire, mais dont l'histoire trouvera sa place plus spéciale dans notre notice sur Dijon et la Côte-d'Or.

L'importance des villes détermina d'abord la division administrative du pays en pagi ou cantons, qui devinrent autant de comtés plus ou moins indépendants quand prévalut, sous la seconde race, l'organisation féodale dans la France entière, et ne furent réunis à la couronne que successivement et beaucoup plus tard. L'Autunois, le Mâconnais, le Châlonnais et le Charolais eurent donc chacun pendant longtemps une existence particulière, dont se compose l'ensemble des annales du département.

L'Autunois tira son nom de la ville d'Autun, autrefois Bibracte, l'ancienne capitale des Éduens. Cette tribu, par haine des Allobroges et des Arvernes, s'allia étroitement avec les Romains ; aussi eut-elle des citoyens admis dans le sénat avant toutes les autres peuplades gauloises.

La foi chrétienne fut apportée clans cette contrée dès le IIe siècle par saint Andoche, prêtre, et saint Thirse, diacre, qui, malgré la protection d'un riche habitant de Saulieu nommé Faustus, souffrirent le martyre à leur retour à Autun ; en même temps qu'un marchand du nom de Félix qui leur avait donné asile. Tetricus, général romain, s'étant fait reconnaître empereur, entraîna les Éduens dans son parti. Claude vint le combattre, ravagea les campagnes, incendia et pilla les villes.

Constance et Constantin réparèrent ces désastres ; le pays fut tranquille et prospère jusqu'à l'invasion des barbares. Les rapides progrès du christianisme dans l'Autunois et l'influence de l'évêque dans la capitale donnèrent de bonne heure une prépondérance marquée au pouvoir clérical. Sur quatre bailliages dont la province était composée, un seul, celui de Bourbon-Lancy devint une baronnie de quelque importance.

Le Mâconnais (pagus Matisconensis) des Éduens eut sous les Romains les mêmes destinées que l'Autunois. Sa position sur les bords de la Saône en faisait un centre d'approvisionnement ; on y fabriquait aussi des instruments de guerre. Sous la seconde race, le Mâconnais est possédé par des comtes qui rendent leurs domaines héréditaires, et arrivent par leurs alliances jusqu'a la couronne ducale de Bourgogne. C'était un comte du Mâconnais, cet Othon-Guillaume auquel le roi Robert fut obligé de disputer devant un concile et par les armes les deux Bourgognes et le comté de Nevers.

Sa descendance resta en possession du comté jusqu'en 1245, époque a laquelle il fut cédé à saint Louis par la comtesse Alix. A l'exception d'une courte période pendant laquelle Charles VII l'aliéna à Philippe le Bon, le Mâconnais est demeuré depuis annexé au domaine royal ; depuis saint Louis, il relevait du parlement de Paris, et les privilèges municipaux accordés par ce prince aux habitants des villes furent maintenus jusqu'à la Révolution de 1789.

Le pouvoir épiscopal profita moins encore de l'extinction des comtes du Mâconnais que de l'importance acquise par la puissante abbaye de Cluny. Le convent fournit un grand nombre de prélats au siège de Mâcon ; aussi fut-il occupé, le plus souvent, par des personnages d'un grand nom et d'une haute position dont l'influence fut souveraine sur les destinées de la province.

Le Châlonnais était aussi compris dans le pays des Éduens ; il en est question, ainsi que de sa capitale Cabillonum, Châlon ; dans César, Strabon et Ptolémée. C'était un poste important des légions romaines ; une large chaussée fut construite pour relier Autun à la Saône. La tradition populaire donne les environs de Châlon pour théâtre à l'apparition de la croix miraculeuse autour de laquelle Constantin put lire : « Tu vaincras par ce signe : » In hoc signo vinces.

Après avoir été traversé et ravagé par Attila, le Châlonnais devint le centre de la première monarchie burgonde. Châlon était la capitale du roi Gontran, et Clovis II y convoqua une assemblée nationale. La position du pays, qui le désigna dès les premières invasions comme le passage le plus favorable de l'est au centre de la France et du nord au midi, ne lui permit d'échapper à aucun des envahissements que nos pères eurent a subir. Après les Romains, les Germains, les Helvètes, les Huns et les Bourguignons, vinrent les Sarrasins, et après eux les Normands.

Jamais terre ne fut foulée par tant d'ennemis différents ; et comme si ce n'eût point encore été assez, après tant d'assauts, de devenir le théâtre des luttes entre les maisons de France et de Bourgogne, il fallut encore que le Châlonnais payât tribut aux guerres de religion et à toutes nos discordes civiles. Le premier comte héréditaire du Châlonnais fut Théodoric Ier ; c'est seulement en 1247 que, par suite d'échange, le comté échut à la maison de Bourgogne ; il y est resté jusqu la réunion du duché à la France.

Le premier apôtre du Châlonnais fut saint Marcel, prêtre attaché a saint Potin et venu de Lyon avec lui ; il souffrit le martyre en 161, sous le règne de Vérus. Pendant la période féodale, le pouvoir de l'évêque sur le Châlonnais fut plus nominal que réel ; les comtes se laissaient investir par eux de leur titre, mais sans renoncer a agir ensuite au gré de leur caprice ou selon leur intérêt ; les ducs de Bourgogne et les rois de France, trop haut placés pour recevoir l'investiture du comté des mains de l'évêque de Châlon, leur laissèrent en réalité un cercle d'action plus libre et moins restreint. Il est juste d'ajouter que le pays ne s'en trouva pas plus mal.

Les Ambarri et les Brannovii occupaient le Charolais et vivaient dans une étroite alliance avec les Éduens ; sous les Romains et les Bourguignons, leurs destinées furent communes. L'administration franque constitua le Charolais en comté, qui sous la première race dépendit du comté d'Autun, et de celui de Châlon sous la seconde.

Au XIIIe siècle, Hugues IV, duc de Bourgogne, ayant acquis le comté de Châlon et ses dépendances, le donna en apanage à son second fils Jean, qui épousa l'héritière de Bourbon. Une seule fille naquit de cette union : on la maria à Robert, comte de Clermont, fils de saint Louis ; ce prince et trois générations de ses descendants possédèrent donc le Charolais, mais comme fief relevant du duché de Bourgogne.

En 1390, Philippe le Hardi le racheta moyennant 60 000 francs d'or. Il demeura plus d'un siècle dans la maison ducale, et l'estime qu'elle faisait de cette possession est attestée par le titre de comte du Charolais que portaient ordinairement les fils aînés des ducs de Bourgogne. A la mort de Charles le Téméraire, en 1477, le Charolais fut compris dans les dépouilles de l'ennemi vaincu que Louis XI réunit a la France.

Ses successeurs, Charles VIII et Louis XII, restituèrent ce comté aux héritiers de Marie de Bourgogne ; il fut donc rendu, en 1493, à Philippe d'Autriche, père de Charles-Quint, et resta dans la maison d'Espagne jusqu'en 1684, mais cette fois comme fief de la couronne de France, à la charge de foi et hommage, et soumis à la juridiction française. Le prétexte dont on usa pour mettre fin à cet état de choses mérite d'être rapporté.

En dehors des grands événements qui décidèrent de ses destinées, les régions qui composent le département de Saône-et-Loire eurent leur part dans toutes les épreuves que traversa la France : sans avoir été marqué par des luttes aussi violentes que dans d'autres localités, l'établissement des communes l'agita au XIIIe siècle.

Au XIVe le pays fut décimé par la peste noire ; treize familles seulement survécurent à Verdun-en-Châlonnais. Ce fut ensuite l'invasion des Anglais sous la conduite du Prince Noir, et, quelques années plus tard, les brigandages des Écorcheurs. Du Guesclin, en 1366, les avait décidés à le suivre en Espagne dans l'espoir d'un riche butin ; mais ils revinrent quelques années après et ravagèrent tout le Mâconnais.

Nous les retrouvons, en 1438, en compagnie de la peste et de la famine, dévastant le Charolais et les environs de Paray-le-Monial, sous la conduite du fameux Antoine de Chabannes ; il fallut, pour en délivrer la contrée, que le comte de Fribourg, gouverneur de la Bourgogne, convoquât la noblesse à une sorte de croisade ; les prisonniers mêmes ne furent point épargnés.

La guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons, les luttes qui précédèrent la réunion du duché a la France eurent presque continuellement pour théâtre ces contrées douées d'une telle vitalité que quelques années de paix leur rendaient une prospérité relative.

Les discussions religieuses agitaient sourdement la France depuis plusieurs années, lorsque le massacre de Vassy fit éclater la guerre civile. La noblesse de Bourgogne était peu favorable aux protestants, mais ils avaient de nombreux adhérents dans les villes. En 1562, un fameux capitaine calviniste nommé Ponsenac parcourut la Bresse et le Mâconnais à la tête d'une troupe de six à sept mille hommes, saccageant, pillant, brûlant les couvents et les églises. Le capitaine d'Entraigues et deux de ses lieutenants, Jean-Jacques et Misery étaient maîtres d'une partie de la province, quand leur marche fut arrêtée par le maréchal de Tavannes. Quelques années plus tard, en 1567, 1570 et 1576, c'est contre les Suisses et les reîtres des Deux-Ponts qu'il faut se défendre ; ces derniers avaient traversé la Loire a Marcigny, au nombre de 25 000 environ.

L'anarchie régna en Bourgogne pendant tout le temps de la Ligue, et même après l'abjuration de Henri IV et la bataille de Fontaine-Française ; en 1593, un article du traité de Folembray accordait au duc de Mayenne la ville de Chalons comme place de sûreté.

Sous Louis XIII, la révolte de Gaston d'Orléans, frère du roi, appela les Impériaux en Bourgogne ; la courageuse et patriotique résistance des habitants fit obstacle aux funestes progrès de l'invasion, qui échoua définitivement devant l'héroïsme de Saint-Jean-de-Losne. Le pays se ressentit peu des agitations de la Fronde ; quelques communes seulement eurent à subir les exactions de soldats indisciplinés et d'une bande de rebelles qui ne compta jamais plus de 500 hommes et que commandait un aventurier du nom de Poussin de Longepierre.

Les règnes suivants ne furent signalés que par d'utiles travaux et de magnifiques améliorations (1789). Le grand Condé, ayant fait sa paix avec la cour de Saint-Germain, réclama du roi d'Espagne des sommes considérables, prix de ses services pendant la guerre contre la France ; pour rentrer dans cette créance, il saisit le Charolais : une procédure s'ensuivit comme s'il se fût agi de la dette d'un marchand, ou tout au moins d'une seigneurie ordinaire ; on plaida, et un arrêt intervint qui adjugea le comté à la maison de Condé. C'est seulement en 1761 qu'il fut racheté par Louis XIV et réuni au domaine royal.

En 1814, à la chute du premier Empire, le département fut traversé par les troupes autrichiennes. Châlon, qui n'avait qu'une garnison de 200 hommes, n'en résista pas moins au général Bubna, et l'ennemi ne s'en rendit maître qu'après un vif combat soutenu, le 4 février, parles habitants. Sa vengeance s'exerça sur Autun qui fut durement traitée, et sur le château de Martigny-sous-Saint-Symphorien qui fut incendié.

En 1870, la situation pouvait paraître plus périlleuse. Autun couvrant l'important établissement du Creusot, dont le matériel et les puissantes ressources devaient être un objectif pour les envahisseurs victorieux ; ils firent, en effet, dans les premiers jours de décembre, quelques démonstrations hostiles ; mais Garibaldi y avait alors son quartier général, où des forces imposantes avaient été réunies, pour appuyer les opérations de l'armée de l'Est, commandée par le général Bourbaki ; l'ennemi s'en tint donc à quelques reconnaissances autour de la ville, et prit sa direction vers le département de l'Yonne et la Loire. Les pertes éprouvées par le département montèrent seulement à 30 292 francs 27 centimes.

La Révolution de 1789, qui donna à la France unité et liberté, avait été accueillie par le département de Saône-et-Loire avec le plus grand enthousiasme. Les habitants sont restés fidèles au culte de leurs principes. En 1792, comme en 1814 et en 1870, la patrie menacée ne trouva dans aucune province de plus dévoués défenseurs. Le sentiment de la nationalité est aussi fortement empreint chez le citoyen des villes que dans la population des campagnes. Les développements de l'industrie et du commerce, le soin des intérêts privés n'ont altéré ni comprimé dans ce département les élans généreux, les aspirations enthousiastes qui caractérisent les fortes races et les grands peuples.

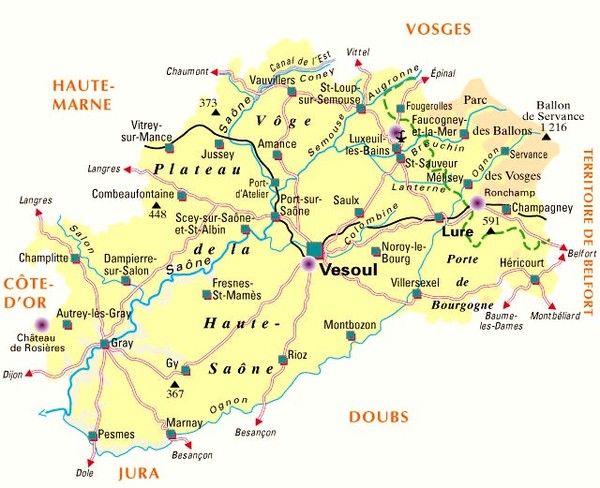

les département et leur histoire - Haute-Saone - 70 -

Ainsi que les deux départements du Jura et du Doubs, celui de la Haute-Saône fut formé, en 1790,d'une partie de l'ancienne province de Franche-Comté. Le territoire qu'il occupe formait sa partie septentrionale, et cette circonscription reçut, à cause de cela, le nom de grand bailliage d'Amont. Gray en était la capitale.

Cette contrée, avant l'arrivée des Romains, était habitée par les Séquanais. On sait que les luttes de ce peuple avec les Éduens amena l'intervention romaine. Les ruines qu'on rencontre encore à Luxeuil et sur l'emplacement de l'ancienne Amagetobria attestent le séjour et la longue domination du peuple-roi. La Séquanie, dans laquelle était compris le département actuel de la Haute-Saône, fut incorporée, sous Auguste, dans la Germanie supérieure.

Quand les Burgondes franchirent le Rhin et descendirent les pentes des Alpes et du Jura, la Séquanie constitua une importante fraction du premier royaume de Bourgogne. Nous rentrons ici dans l'histoire de cet État, que nos lecteurs trouveront plus détaillée et moins incomplète dans notre notice sur la Côte-d'Or. Après avoir été conquise par Clovis et possédée quelque temps par les rois francs ses successeurs, la Séquanie échut à Lothaire, lors du démembrement de l'empire de Charlemagne.

On sait que cette époque fut le signal des usurpations féodales. Nulle part le pouvoir des comtes et des abbés ne fut plus indépendant que dans le comté de Bourgogne ; pendant plusieurs siècles l'autorité centrale est presque entièrement annulée ; la plupart des fiefs relevaient bien de l'empire d'Allemagne, mais cette dépendance n'était que nominale. C'est donc dans les annales des villes, dans les chroniques des puissants monastères qu'il faut chercher la vie historique de cette époque ; c'est a peine si son unité peut se rattacher à celle du duché de Bourgogne dans la grande phase des quatre derniers ducs.

Les populations des trois bailliages se prononcèrent bien plus énergiquement encore que celles de Bourgogne en faveur de l'héritière de Charles le Téméraire, contre les prétentions de Louis XI ; ce prince fit une rude guerre aux obstinés Comtois qui ne voulaient pas devenir Français. Nous suivrons dans les épisodes locaux, dans le siège des villes, la dévastation des campagnes, les traces de cette première lutte, qui se termina par l'incorporation de la Comté aux États d'Autriche.

Presque toutes les cités du bailliage d'Amont eurent leur part dans les calamités de cette période. Voici comment cette transformation est caractérisée par Eugène Rougebief, historien franc-comtois, dans son patriotique et savant ouvrage : « La Franche-Comté se trouvait pour la troisième fois séparée du duché de Bourgogne. Rendue à la maison d'Autriche par le traité de Senlis, on va la voir changer de maître et continuer son existence isolée. C'est en elle dorénavant que se personnifiera le génie de la vieille nationalité bourguignonne ; c'est elle qui s'en montrera la dernière expression ; et, lorsque viendra le jour où la logique de l'histoire aura marqué sa place dans le grand cycle de la France, elle gardera longtemps encore sa physionomie originale, son vieil esprit traditionnel. Nous venons de la laisser à la fin d'une lutte courageuse, et qui ne devait pas être la dernière.

« Aussi dévouée à ses princes que jalouse de ses libertés, la Franche-Comté, plus grande en sa réputation qu'en son étendue, comme a dit un historien, ne reculera devant aucun sacrifice pour rester digue de son antique renom et de l'estime de ses souverains ; elle va se soutenir pendant deux siècles avant de trouver son maître : encore faudra-t-il, pour la dompter, que la forte épée de la France vienne a trois reprises s'abattre sur elle, et les hommes qui la tiendront, cette épée, s'appelleront Henri IV, Richelieu, Louis XIV. »

Il n'avait point été difficile à Maximilien de rattacher à l'Autriche une province qui ne connaissait la domination française que par les rigueurs de Louis XI ou l'incapacité administrative de Charles VIII ; son fils, Philippe le Beau, devenu possesseur de la Franche-Comté par l'avènement de son père à l'Empire, resserra encore les liens d'affection qui attachaient les Comtois à sa maison. Il visita deux fois leur province, présida les états et confirma les privilèges de la bourgeoisie. Il avait épousé Jeanne, infante d'Espagne, et c'est de cette alliance que découlèrent plus tard lés droits de Charles-Quint sur la Comté.

L'intervalle qui sépara le règne de Philippe de l'avènement du grand empereur fut rempli par la régence de marguerite, deux fois veuve avant d'avoir été mariée, et qui laissa dans le pays un souvenir durable de ses qualités aussi aimables que solides. C'est à cette époque aussi que se rattache le grand mouvement suscité par les prédications de Luther et de Munzer. Leurs paroles trouvèrent de l'écho dans cette province, si hostile à toutes les oppressions ; mais les effets de la réforme religieuse furent amortis par la tolérance même qu'elle rencontra chez ses adversaires, et la révolte des paysans eut dans la Comté un caractère particulier qui la fait ressembler aux guerres des hussites plutôt qu'à la Jacquerie de France.

Le sol était raffermi quand Charles-Quint prit en main l'administration du pays que la comtesse sa tante avait si habilement gouverné. Il se conforma scrupuleusement aux instructions qu'elle lui avait tracées dans son testament ; il hérita surtout des sympathies profondes que Marguerite avait conservées jusqu'à sa mort pour la Franche-Comté.

Rien ne put jamais distraire le puissant monarque de la bienveillante sollicitude avec laquelle il veillait sur les destinées de cette province de prédilection. Chaque ville reçut quelque témoignage particulier de sa libéralité et de son affection ; c'est à des Comtois qu'il confia les postes les plus importants de son gouvernement ; à sa cour, dans son intimité, il aimait à se sentir entouré de ces fidèles Bourguignons, et l'histoire en cite un nombre considérable qui, par l'éclat de leurs services ou l'importance de leur position, ont participé à la gloire de son règne.

La mort de Charles-Quint mit un terme à cette ère de splendeur et de prospérité ; le fanatique Philippe II compromit au dedans et au dehors les destinées de la Franche-Comté. L'inquisition, établie par lui, fit couler des flots de sang, jeta la perturbation dans ces populations tolérantes et paisibles, excita les passions religieuses et entraîna le pays dans les luttes désastreuses du XVIe siècle.

En février 1595, le bailliage d'Amont fut envahi par six mille soldats lorrains, commandés par deux anciens capitaines ligueurs, d'Aussonville et Beauvau-Tremblecourt, qui promenèrent dans toute la contrée le pillage, le meurtre et l'incendie. Cette expédition livrait les clefs de la province à Henri IV, qui, quelques mois plus tard, y remportait la célèbre victoire de Fontaine-Française et se vengeait sur les habitants inoffensifs des justes griefs qu'il avait contre le roi d'Espagne. Ce n'était là encore que le commencement des épreuves auxquelles était réservé ce malheureux pays ; le traité de Vervins remit les choses dans .l'état où elles étaient avant la guerre, c'est a dire dans un provisoire plein de périls.

Richelieu reprit l'oeuvre de Henri IV, et le prince de Condé pénétra en Franche-Comté. Les haines séculaires de la France et de l'Espagne semblaient avoir adopté cette province pour champ clos ; c'est là, en effet, que se vidaient toutes les querelles ; mais plus la constitution de l'unité française rendait indispensable l'incorporation de ce pays, plus les habitants luttaient avec énergie et désespoir contre ce qu'ils appelaient la domination de l'étranger et la perte de leur indépendance.

La résistance aux efforts de Richelieu, guerre de dix ans, amena successivement dans le pays les plus illustres capitaines du temps ; après Condé, ce furent Turenne, Villeroy, Longueville et ce prince de sanglante mémoire, Bernard de Saxe-Weimar, le fléau du bailliage d'Amont, pillant, rançonnant, dévastant tout sur son passage ; il ne s'attaquait qu'aux petites places ; il prit Jonvelle, Jussey, Champlitte, Pierrecourt, et, comme les habitants de ce village avaient tué quelques hommes de son avant-garde, il livra les habitations aux flammes et passa la population au fil de l'épée.

Aux attaques incessantes qui s'acharnaient contre elle, la Franche-Comté opposa victorieusement l'indomptable énergie de quatre villes, Hâle, Gray, Salins et Besançon, qui repoussèrent tous les assauts comme elles rejetaient toutes les offres de capitulation ; le génie patriotique de deux capitaines comtois, le baron d'Amans et Lacuzon, qui se maintenaient dans les montagnes et qu'aucun échec ne pouvait ni abattre ni décourager ; enfin, l'héroïque et mâle courage d'une femme, de la jeune et belle comtesse de Saint-Amour, dont l'exemple entraînait sur les remparts des villes assiégées les mères, les femmes et les filles des combattants.

Louis XIV n'aurait sans doute pas été plus heureux que Henri IV et Richelieu, si, comme eux, il n'avait eu recours qu'a la force de ses armes ; mais, profitant de la position qu'avait maintenue la paix de Munster, en 1648, laissé en possession de plusieurs places au cœur du pays, il fit de la le siège des consciences, et toutes ne furent pas imprenables comme les glorieuses cités comtoises.

Éblouis par les pompes de Versailles, gagnés peut-être aussi par d'autres séductions, l'abbé de Watteville pratiqua la noblesse, d'Aubépin fit circonvenir la bourgeoisie des parlements ; le peuple, trahi par ses anciens chefs, abandonné par l'Espagne épuisée, n'eut mémo plus à défendre ses forteresses, que les gouverneurs livraient a prix d'argent. Le 4 juillet 1674, dernier effort de la nationalité comtoise, la ville de Faucogney succombait après trois jours d'assaut, les habitants étaient passés par les armes, la conquête était accomplie, et Louis XIV pouvait se faire représenter sur un arc de triomphe en conquérant et en dominateur de la Franche-Comté.

Nous avons ailleurs caractérisé son règne et celui de ses successeurs ; c'est un sujet sur lequel il serait plus pénible encore qu'inutile de revenir. Si le bailliage d'Amont ne fut français réellement et de coeur que depuis 1789, il a pris dès lors une bonne et glorieuse place dans la nouvelle famille ; le bataillon de la Haute-Saône en 1792, les patriotes comtois en 1814 et 1815 ont scellé de leur sang le pacte d'alliance qui les unit pour toujours à la France. L'année 1870-1871 réservait à ce département une nouvelle et douloureuse occasion de montrer son patriotisme.

A la fin de la notice historique que nous avons consacrée au département du Doubs, nous avons raconté les événements de la guerre franco-allemande qui ont eu pour théâtre le territoire de ce département, c'est-à-dire de la lamentable retraite de la première armée de la Loire vers la frontière, suisse, après les combats d'Héricourt et de Montbéliard. Nous nous proposons de reprendre notre récit un peu plus haut et de faire connaître les faits militaires concernant la même armée, qui se sont accomplis à cette époque dans le département de la Haute-Saône, notamment les batailles de Villersexel et d'Héricourt.

Dès le 3 janvier 1871, la première armée de la Loire devenue l'armée de l'Est, placée sous les ordres du général Bourbaki, se mettait en mouvement. Le général en chef prenait ses dispositions pour se porter sur Belfort et débloquer cette place, assiégée par le général allemand de Werder, commandant le XIVe corps ou corps d'opérations d'Alsace.

A cette date, Vesoul était occupé par les troupes du mye corps, une brigade badoise était à Gray, la division Schmeling à Villersexel, à l'embranchement des routes de Dijon, Gray et Vesoul sur Montbéliard et Belfort. Héricourt était gardé par divers détachements ennemis. Le 4 janvier, la division Cremer reçoit l'ordre de marcher sur Vesoul ; mais les avant-postes français rétrogradent sur Gray, et notre armée se dirige directement sur Belfort. Le général de Werder manoeuvre de façon à couper la route de l'armée française, qui était, hélas ! très mal équipée et mal nourrie.

Le 8 janvier, celle-ci était signalée à Montbozon, et les deux armées, suivant deux routes convergentes, se trouvaient à 20 kilomètres environ de Villersexel où ces routes se croisaient. Le 9, la division Schmeling enlevait Villersexel ; mais l'armée française arrivait successivement et se présentait devant la petite ville fortement retranchée par les troupes allemandes A dix heures du matin, le combat s'engage et se prolonge jusqu'à dix heures du soir.

La ville, clef de la position et qui a donné son nom a la bataille, est prise et reprise et finit par nous rester. Le général Bourbaki déploya dans cette journée sou audace habituelle, menant lui-même au feu ses colonnes d'attaque. Nous restons maîtres des positions ; l'ennemi, abandonnant le champ de bataille, se retire sur Lure, au nord, et de là rejoint le corps de blocus devant Belfort, amenant au général de Werden un renfort urgent. La présence du général Cremer sur la route de Vesoul à Lare eût amené un désastre pour l'ennemi ; malheureusement, un froid de 18° au-dessous de zéro avait retardé le jeune et vigoureux général, qui le 8 seulement quittait Dijon, et l'empêchait d'arriver a temps pour la bataille du lendemain. Les Allemands perdirent plus de 1 000 hommes à la bataille de Villersexel.

Le 10 janvier, le général français laisse reposer ses troupes exténuées ; le 11, il reprend sa marche vers les positions ennemies de la Lisaine, mais avec une grande lenteur, tant le froid est intense. Le 13, l'armée française repoussait à d'Arcey, à 20 kilomètres de Villersexel et à 15 de Montbéliard, les avant-postes allemands ; sa gauche était devant Lure et forçait le colonel Willisen de se replier, le 14, sur Ronchamp.

Pendant la nuit du 14 au 15, le thermomètre descend à 17° au-dessous de zéro. Dès le matin pourtant, Bourbaki recommence ses attaques contre les lignes de la Lisaine, et essaye d'enlever d'abord Chagey, à la droite des Allemands. Repoussé, il tente inutilement jusqu'au soir de percer la ligne à Lure et à Héricourt.

« La canonnade ne discontinue pas, écrit l'auteur de l'ouvrage intitulé : la Guerre au jour le jour (1870-1871). Vers midi, une vigoureuse attaque est dirigée sur le centre de la position de Werder, a Busserel et a Béthancourt. Les chemins sont détestables et glissants. La division Cremer, retardée par la marche sur la gauche du XVIIIe corps, ne peut entrer en ligne qu'à trois heures. En résumé, pendant celle journée, nous tentons vainement d'enfoncer le centre et nous couchons sur nos positions. »

Le 16, la bataille recommence au point du jour, du côté d'Héricourt et de Busserel, puis près de Montbéliard. Le 17, après avoir combattu de huit heures du matin à quatre heures du soir, après une lutte héroïque de trois jours, le général en chef reconnaît l'impossibilité de forcer le passage et ordonne la retraite. L'ennemi, dont les troupes sont aussi fatiguées que les nôtres, n'ose nous poursuivre. Le général Bourbaki apprend alors que le XVIIe corps allemand menace ses lignes de retraite ; il donne ses ordres pour hâter la marche de l'armée sur Besançon, ne se dissimulant pas l'épouvantable position dans laquelle il va se trouver.

On sait le reste. Notre armée, décimée et en désordre, ne put se réorganiser et dut se résigner à passer désarmée la frontière de la Suisse hospitalière. Les pertes occasionnées au département de la Haute-Saône par l'invasion se sont élevées au chiffre considérable de 13 825 505 fr. 86.

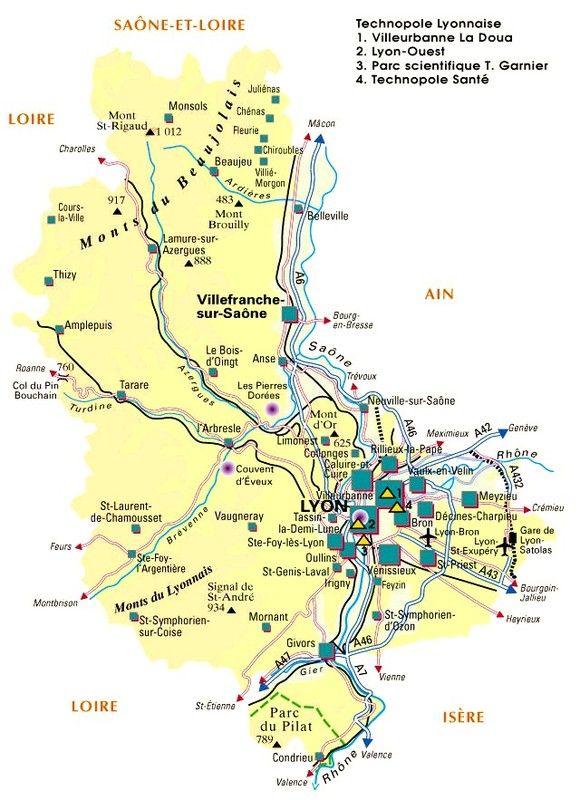

Les départements et leur histoire - Rhone - 69 -

1ère partie

Le territoire qui forme le département du Rhône avait été habité primitivement par les Ségusiens, peuple gaulois de la clientèle des Éduens. Inférieurs, pour l'importance politique, aux Éduens, aux Arvernes et aux Séquanais, les Ségusiens n'ont pas eu une histoire particulière ; ils se sont attachés à la destinée du peuple qui étendait sur eux son vaste patronage et ont eu le même sort.

Le voisinage des colonies phéniciennes et phocéennes de la Méditerranée et de la province romaine exerça quelque influence sur leurs moeurs et leur caractère ; ils se montrèrent mieux disposés que le reste des populations gauloises à subir la domination de Rome. On sait que, 124 ans avant Jésus-Christ, le consul Domitius Ahenobarbus était intervenu, par l'intermédiaire de Marseille, dans un démêlé survenu entre la confédération des Éduens et celle des Arvernes unie aux Allobroges. Biteuth, roi des Arvernes, fut vaincu dans une grande bataille.

C'est dans cette occasion qu'il fut donné aux Ségusiens de voir pour la première fois les légions romaines ; ils n'avaient encore qu'un seul établissement de quelque importance, Forum Segusianorum (Feurs). César compta ce peuple au nombre de ses alliés lorsqu'il soumit les Gaules ; une seule fois ils se soulevèrent ; ce fut en l'an 52, dans cette dernière grande campagne où toutes les confédérations galliques, si longtemps divisées, se réunirent autour de l'Arverne Vercingétorix.

Mais le héros de l'indépendance gauloise succomba, et les anciens alliés de Rome se firent aisément a la domination nouvelle. Ils n'eurent d'ailleurs pas a se plaindre d'avoir subi ce joug ; peuplade secondaire de la Gaule, au temps de leur indépendance, ils acquirent tout d'un coup, par la fondation d'une ville, la plus haute importance ; Rome leur donna Lyon. Les Ségusiens furent compris par Auguste dans la province Lyonnaise, puis dans la première Lyonnaise, par Dioclétien, lors de la nouvelle division de l'empire (292).

A la dissolution de l'empire romain, ce pays fut l'un des premiers qui vit les invasions barbares ; les Burgondes s'établirent au milieu d'eux de 413 à 419. Le contact des barbares fut pénible à ce peuple presque façonné à la politesse romaine, si l'on en croit le portrait que le poète de Lyon, au Ve siècle, Sidoine Apollinaire, trace des nouveaux venus : « ... Que faire au milieu de ces géants de sept pieds ? Est-il permis d'écrire rien d'élégant au milieu de soldats dont la longue chevelure est imprégnée de beurre aigre, et qui parlent une langue que nous ne comprenons pas ? Peut-on chanter quand on a l'âme et le visage tristes ? Vos yeux sont bien heureux de ne pas voir des gens semblables, et vos oreilles de ne pas les entendre ! Heureux surtout votre odorat de ne pas sentir ces hommes puants qui mangent par jour dix bottes d'oignons ! Quelle muse se ferait comprendre au milieu d'ivrognes criant toujours pour égayer leurs débauches ! De tels dominateurs, comme vous le pensez, mettent de terribles obstacles au désir qu'on aurait d'être joyeux. Mais je m'arrête de peur qu'on ne prenne ceci pour une satire et qu'on ne me dénonce aux Bourguignons. »

Les anciens Ségusiens n'étaient cependant pas les plus mal partagés des peuples de la Gaule, et leurs maîtres étaient réputés les plus doux entre les barbares ; Paul Orose prétend qu'ils traitaient les Gaulois parmi lesquels ils vivaient moins en . sujets qu'en frères, et tout en faisant la part de l'exagération de ce témoignage, nous avons la certitude qu'ils se montrèrent moins durs envers les populations conquises que les Wisigoths, et surtout que les Francs.

Les Ségusiens purent comparer les dominations Burgonde et franque quand, en 534, à la suite des démêlés des fils de Clovis et de Gondemar, fils et successeur de Gondebaud, ils eurent pour maître Childebert, roi de Paris. A la mort de ce roi (558), ils furent réunis au reste de la monarchie franque par Clotaire et, après ce dernier, ils passèrent à son fils Gontran (561).

Les maux de toute nature fondirent à cette époque sur le pays ; ce furent d'abord les fleuves qui débordèrent, puis une disette générale suivie de la peste ; enfin une nouvelle invasion aussi terrible que les précédentes, celle des Sarrasins, qui s'emparèrent de la capitale du pays et n'en furent chassés que par Charles Martel (732). Au temps de Charlemagne, le Lyonnais respira sous la bienfaisante administration du sage et savant. Leydrade, ami du roi germain, qui lui-même, dit-on, eut un instant l'intention de venir habiter, près de Lyon, le célèbre monastère de l'île Barbe.

Le Lyonnais échut a Lothaire, par suite du traité de Verdun (843). Cet empereur le laissa à son fils Charles, qui le transmit a son second fils Lothaire II le Jeune ; puis, un an après la mort de ce prince, la province lyonnaise et le Beaujolais qui se trouve plus au nord, et qui jusque-là avait suivi les mêmes vicissitudes, entrèrent, par le traité de Mersen (870), dans le partage de Charles le Chauve.

Cette même année, ces deux provinces, réunies au Forez, furent données au comte Guillaume Ier, dont le fils, Guillaume Il , rendit la dignité de comte de Lyon héréditaire dans sa famille. Guillaume II eut deux fils, Artaud et Bernard ; l'aîné, comte de Forez, réunit a cette province le comté de Lyon ; Bernard eut pour sa part le Beaujolais, qui, à partir de ce moment, eut une existence distincte et une histoire particulière (920).

A la faveur des troubles que les incursions normandes, la déposition de l'empereur Charles le Gros et l'établissement de la féodalité amenèrent sur tout le sol gaulois, un seigneur, Rodolphe, fils de Conrad, comte d'Auxerre, s'était fait proclamer roi de la Bourgogne transjurane (888).

Son fils Rodolphe II avait réuni la Provence à ses États. Le Lyonnais, situé dans une position intermédiaire entre la France et ce royaume de Provence, devint d'autant mieux un fief indépendant que les derniers Carlovingiens et les nouveaux rois d'Arles s'en disputaient la mouvance. Lothaire, fils de Louis d'Outre-mer, mariant sa sœur Mathilde au roi d'Arles Conrad le Pacifique (955), lui donna en dot ses droits de suzeraineté sur le comté de Lyon.

Le comte était alors Artaud, qui gouverna de 920 a 960. Giraud Ier (960-990), puis Artaud II, l'un des bienfaiteurs de l'abbaye de Cluny (990-1007), lui succédèrent. Ce dernier laissait deux fils en bas âge ; l'aîné, Artaud III, succéda à son père dans le Lyonnais. Le gouvernement d'Artaud III fut plein de vicissitudes. Lyon avait pour archevêque un membre de la famille suzeraine des rois d'Arles, Burchard, fils de Conrad le Pacifique et frère de Rodolphe III, dernier prince qui régna. Ce Burchard regarda le comté de Lyon comme son apanage et en fit hommage a l'empereur allemand Conrad le Salique, le même qui, à la mort de Rodolphe III, hérita de la Bourgogne transjurane et du royaume d'Arles.

Chassé du Lyonnais, son héritage, Artaud III y rentra les armes à la main avec l'appui de son frère et peut-être aussi à la sollicitation secrète des Capétiens de France, qui pouvaient ne pas voir avec plaisir la suzeraineté du Lyonnais passer à l'empire. Burchard fut a son tour chassé, puis il revint par la toute-puissante protection de sa famille, et un accord fut conclu entre le comte et l'archevêque.

Le comte abandonna grand nombre de ses droits seigneuriaux sur sa riche capitale, Lyon, et reçut, en échange, des terres que l'archevêque possédait dans le Forez. Artaud survécut peu à cet arrangement ; à sa mort, son frère Giraud joignit le titre de comte du Lyonnais a ceux de comtes de Roannais et de Forez qu'il possédait déjà ; mais ce titre fut plus nominal que réel.

L'archevêque Burchard mourut en 1031 et eut pour successeur son neveu Burchard, qui considérait le titre de son oncle comme un droit héréditaire. Giraud prit les armes, expulsa le nouvel archevêque et voulut le remplacer par un de ses fils ; mais Burchard recourut a l'empereur allemand Conrad, auquel il avait renouvelé l'hommage et le serment déjà prêté par son oncle. Conrad envoya une armée , chassa Giraud et son fils, rétablit Burchard et lui donna toute autorité. C'est ainsi que la ville de Lyon échangea la domination immédiate de ses comtes contre celle de ses archevêques ; Giraud ne reparut plus dans la ville, et son fils, Artaud IV, tout en prenant le titre de comte du Lyonnais (1058-1076), fit du Forez, qu'il possédait également, le lieu habituel de son séjour.

Rien n'égale la barbarie et la brutalité de cette époque ; la misère était générale parmi les populations du Lyonnais ; les dissensions des seigneurs, loin de profiter a leur repos, redoublaient la tyrannie et les exactions que chacun se croyait en droit d'exercer. La plus haute classe de cette société féodale n'échappait pas a la sauvage férocité des moeurs germaines que la religion était insuffisante à contenir, et que ne tempérait pas encore la politesse de la chevalerie et de ses institutions.

Entre autres enfants, Giraud II, père d'Artaud IV, avait eu deux filles ; l'une d'elles, Rotulfe, épousa Guignes de L'Arieu, l'un des principaux seigneurs du Forez. L'autre, Prève, bien que d'une éclatante beauté et recherchée par de fiers barons, fut touchée de la grâce et ne voulut avoir que le Seigneur pour époux, dit la légende.

Ses jours s'écoulaient dans un monastère au milieu des prières et d'un pieux recueillement, quand un des chevaliers qui avaient brigué sa main s'en vint la trouver et s'efforça de l'arracher a sa retraite ; vainement Prève lui rappela qu'elle avait consacré à Dieu sa virginité et que tenter de la détourner de ses devoirs était une entreprise sacrilège ; ni larmes ni touchantes raisons ne purent convaincre celui qui l'obsédait. Alors, la fille du comte lyonnais s'enferma dans une noble fierté et chassa de sa présence un homme qui ne craignait pas d'outrager Dieu et l'une de ses servantes jusque dans son sanctuaire.

Le chevalier, plein de courroux, partit méditant une terrible vengeance ; il vint à la cour de Giraud et alla trouver ses trois fils Artaud, Geoffroy-Guillaume et Conrad. « Savez-vous, leur dit-il, pourquoi votre soeur Prève a rejeté avec mépris les plus braves de vos amis et tous les seigneurs des deux comtés ? C'était pour se retirer, sous prétexte de religion, dans un lieu reculé et y vivre en débauche avec serfs et vilains. »

Les jeunes gens le crurent ; ils prirent leurs armes, montèrent vite leurs chevaux et coururent au monastère. Prève était en prière ; mais, sans vouloir rien voir et rien entendre : « La voila donc ! s'écrièrent-ils, celle qui déshonore le comte et les fils du comte ! » Et ils lui plongèrent une épée dans les reins, puis ils coupèrent sa tète et jetèrent le cadavre dans un puits ; ensuite ils revinrent contents d'avoir vengé leur honneur.

Mais voilà que la stérilité frappa toute la contrée et que des signes de feu annonçaient dans le ciel le courroux céleste ; si on cherchait de l'eau dans le puits où avait été jeté le corps de l'innocente, on n'en tirait que du sang, et, à l'endroit où avait roulé sa tête, sur une dalle de pierre, avait fleuri un lis d'une éclatante blancheur ; en même temps, une voix du ciel ne cessait de répéter aux fils de Giraud : « Votre soeur n'était pas coupable. » Convaincus par ces manifestations de la volonté divine, ils s'en retournèrent au couvent, donnèrent la sépulture au corps de la jeune fille, lui consacrèrent une fondation pieuse, et depuis ce temps Prève compte, dans le martyrologe, au nombre des vierges saintes.

A Burchard succéda, dans l'évêché de Lyon, Humbert, et c'est par suite de l'arrangement convenu entre lui et Artaud IV que ce dernier quitta Lyon. Les successeurs d'Artaud IV ne furent guère comtes du Lyonnais que nominalement ; Wedelin, 1076 ; Artaud V, 1078 ; Guillaume III, 1085 ; Ide Raimonde et son époux Guignes ou Guy de Viennois, 1097 ; Guignes II, 1109 , ne résidèrent pas dans le pays.

Mais Guignes III, qui remplaça dans le titre de comte son père Guigues II en 1137, et qui, après avoir atteint, sous la tutelle du roi de France, Louis VII le Jeune, l'âge de majorité, fit une guerre heureuse à Guillaume II, comte de Nevers, prétendit revenir sur les anciennes conventions passées entre son aïeul Artaud IV et l'archevêque Humbert. C'était, dit un historien de la vie de saint Bernard , une grande injustice envers l'Église ; dans la guerre que Guignes avait soutenue contre le comte de Nevers, bien inférieur en force à son adversaire, il aurait été infailliblement battu sans les prières du saint et la protection manifeste que Dieu accorda à son intercession.