Départements animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Les départements-(histoire)-

Les départements-(histoire)- Haute Vienne - 87 -

Le département de la Haute-Vienne est formé du haut Limousin, d'une. partie de la basse Marche et de quelques communes du haut Poitou. Avant la conquête romaine, ce pays, compris dans la Celtique, était habité par les Lemovices, peuple indépendant dont la puissance paraît avoir été assez considérable.

Les Lémovices, dans la lutte contre César, ne trahirent pas la nationalité gauloise. Ils envoyèrent 10 000 hommes sous les murs d'Alésia pour forcer les Romains à lever le siège de cette ville, et leur chef, Sédulius, périt dans la déroute de Vercingétorix. Sous Auguste, lors de la division des Gaules en quatre provinces, la cité des Lémovices fut annexée à l'Aquitaine. Plus tard, Dioclétien divisa l'Aquitaine en deux parties, et le Limousin fut compris dans la première, qui avait Bourges pour métropole.

L'histoire de cette province se confond pendant toute la durée de l'empire avec celle de l'Aquitaine. En 418, le faible Honorius la céda aux Wisigoths. Leur domination fut de courte durée. Clovis, chef des Francs, s'empara du Limousin après la bataille de Vouillé (507). En 579 éclata un soulèvement général des peuples de Limoges. Chilpéric, fils de Clovis, avait établi un nouvel impôt sur les produits des terres et sur la propriété des esclaves.

La multitude, excitée par le clergé, se porta vers la demeure de Marcus, le référendaire royal ; elle saisit les registres de l'imposition et les brûla en place publique. Des poursuites rigoureuses furent dirigées contre les auteurs et les complices de cette insurrection. Plusieurs prêtres subirent la torture et la mort ; un grand nombre de laïques furent décapités. Mais ces exécutions ne firent qu'exaspérer la haine que les habitants portaient à la domination des rois francs. En 630, Dagobert donne l'Aquitaine à son frère Caribert II.

Pendant la période des rois fainéants, le Limousin, comme tout le Midi de la France, eut à souffrir des invasions des Sarrasins. Pépin le Bref rétablit l'unité de la Gaule. Après la chute de Waïfre (768), le duché d'Aquitaine perdit son indépendance, et le Limousin rentra sous l'autorité des rois francs. Charles le Chauve, en 845, céda à Pépin Il toute l'Aquitaine, moins le Poitou, la Saintonge et l'Angoumois.

L'année suivante, les Normands parurent dans le Limousin. Les seigneurs du pays, irrités contre Pépin, appelèrent Charles le Chauve et le proclamèrent roi d'Aquitaine à Limoges (848) ; mais bientôt ils l'abandonnèrent ; puis, par un nouveau revirement, ils lui livrèrent son rival (852). Charles, second fils de Charles le Chauve, fut nommé roi d'Aquitaine (855). Il mourut dix ans après (865).

Charles le Chauve établit dans le Limousin des comtes et des vicomtes héréditaires. Le roi Eudes, fils de Robert le Fort, eut à combattre Rainulfe II, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, qui prenait le titre de roi. Eudes établit le premier vicomte à Limoges en 876 ; c'était Aldebert, de la maison de Ségur. En 930, Raoul, duc de Bourgogne, proclamé roi de France par Hugues le Grand, battit les Normands dans le Limousin. Sous le règne de Hugues Capet, le pays fut désolé par la peste (994). Le clergé, profitant de la terreur que le redoutable fléau jetait dans toutes les âmes, demanda l'établissement de la trêve de Dieu. Le concile de Limoges (1031) prononça l'excommunication contre tous ceux qui ne garderaient pas la paix de la justice.

En 1152, Éléonore de Guyenne, fille de Guillaume IX, dernier duc d'Aquitaine, après avoir été répudiée par Louis le Jeune, épousa Henri Platangenet, et lui apporta en dot les domaines de son père, dont le Limousin faisait partie avec l'Auvergne, le Périgord, le Poitou, l'Angoumois, la Saintonge et la Guyenne. Lorsque, après la mort d'Étienne, Henri succéda au trône d'Angleterre (1154), il possédait un tiers de la France.

Le Limousin resta sous la domination anglaise jusqu'en 1203. Il fut alors confisqué et réuni au domaine royal, en exécution de l'arrêt rendu par les pairs de France contre Jean sans Terre. La soumission de cette province ne fut achevée que par Louis VIII, en 1224. Louis IX, par la traité d'Abbeville (1259), rendit à Henri III d'Angleterre, outre le pays au delà de la Garonne, le Limousin, le Quercy, le Périgord, les revenus de l'Agénois, Saintes et la partie de la Saintonge au sud de la Charente, à la condition de faire l'hommage lige et de renoncer à toutes les autres possessions des rois anglais en France.

Jean le Bon, par le traité de Brétigny (8 mai 1360), confirma les Anglais dans la possession de nos provinces méridionales. Charles V essaya de réparer par une politique adroite et cauteleuse les désastres de Crécy et de Poitiers. Il entretint de secrètes intelligences dans le Limousin. Louis, vicomte de Rochechouart, devint suspect au prince de Galles, qui le fit venir à Angoulême et donna l'ordre de l'arrêter. Remis en liberté, il prit ouvertement le parti du roi de France et soutint un siège dans son château contre les troupes anglaises. Charles V le nomma gouverneur du Limousin.

L'évêque de Limoges, gagné par les émissaires du roi, traita avec le duc de Berry (1368), et la cité de Limoges qu'il ne faut pas confondre avec le château ou ville proprement dite, selon l'expression du temps, se tourna française. Mais le Prince Noir punit bientôt cette trahison en faisant massacrer une partie de ceux qui défendaient la cité, en 1370.

En 1374, une armée anglaise, sous le commandement des ducs de Lancastre et de Bretagne, partit de Calais, passa sous les murs d'Arras, de Ham, de Saint-Quentin, traversa l'Oise, la Marne, la Seine, et vint dévaster la Bourgogne, l'Auvergne et le Limousin. « Plusieurs barons et chevaliers du royaume de France et consaulx des bonnes villes murmuroient l'un à l'autre, et disoient en public que c'estoit chose inconvénients et grand vitupère pour les nobles du royaume de France, où tant a de barons, chevaliers et écuyers, et de quoi la puissance est si renommée, quand ils laissoient ainsi passer les Anglais à leur aise, et point ne s'estoient combattus, et que de ce blâme ils estioent vitupérés par tout le monde. » (Froissart.)

Le roi, malgré les plaintes, ne changea point de politique. « Par ma foi, disoit-il, je n'en pense jà à issir ni à mettre ma chevalerie ni mon royaume en péril d'estre perdus pour un peu de plat pays. » Telle était aussi l'opinion de Clisson et de Du Guesclin. « Laissez-les aller ; par fumières ne peuvent-ils venir à votre héritage. Il leur ennuiera, et iront tous à néant. Quand un orage et une tempête se appert à la fois en un pays, si se départ depuis et se dégâte de soi-même ; ainsi adviendra-t-il de ces gens anglois. »

En effet, les troupes anglaises, épuisées par la fatigue, sans chevaux, sans armes, sans vivres, purent à grande peine arriver jusqu'à Bordeaux. C'était la dernière armée d'Edouard III. Charles V, en évitant les grosses affaires, avait tiré des mains de l'ennemi le Ponthieu, le Limousin, le Quercy, le Rouergue, la Saintonge, l'Angoumois et le Poitou.

Pourtant le Limousin ne fut pas dès lors complètement délivré des Anglais. Ce fut une des malheureuses provinces où la guerre se poursuivit malgré toutes les trêves officielles. Aux limites des deux dominations s'étaient établis des aventuriers qui se disaient Anglais pour avoir un prétexte de piller et de ravageur les terres de France. On pouvait leur appliquer à tous ces paroles que Froissart met dans la bouche d'un chevalier : « Ils ne sont pas Anglois de nation, mais Gascons, et font guerre d'Anglois. » Un de leurs capitaines en renom, Geofrroy Tête noire, disait à ses compagnons de brigandage : « Ma guerre a toujours été telle que je n'avois cure à qui, mais que profit y eùt. Jamais, sur l'ombre de la guerre et querelle des rois d'Angleterre, je me suis formé et opinioné plus que de nul autre ; car je me suis toujours trouvé en terre de conquest ; et là se doivent toujours traire et tenir les compagnons aventureux qui demandent les armes et se désirent a avancer. »

Froissart nous montre ces Anglais de Gascogne, établis en 1387, sous les ordres de Perrot le Béarnais, au château de Chalusset, près de Limoges. « Les compagnons à l'aventure couroient en Auvergue ; or pour ce que le pays a esté et estoit toujours en doute pour tels gens, sur les frontières du Bourbonnois se tenoit, de par le duc de Bourbon, un sien chevalier, vaillant homme aux armes .

Les temps du brigandage féodal étaient revenus. Pillés par les aventuriers, par les Anglais, par leurs propres seigneurs, les paysans, poussés à bout, cherchèrent plus d'une fois la fin de leurs maux dans des révoltes désespérées. En 1381, ceux de l'Auvergne, du Limousin et du Poitou prirent les armes, assiégèrent les châteaux, massacrèrent les nobles et cette nouvelle Jacquerie ne fut éteinte que dans les supplices.

Pendant la première période du règne de Charles VII, la misère du peuple alla toujours croissant. Quand ce n'étaient pas les Anglais qui étaient maîtres de son royaume, c'étaient ses serviteurs, ses routiers pillards et féroces. « Il faut bien que nous vivions, répondaient-ils aux plaintes des paysans : si ce fussent des Anglois, vous n'en parleriez pas tant. »

En 1442, Charles VII se décida à purger enfin de ces hôtes exécrables les provinces de l'Ouest et du Midi. Dans son expédition vers les Pyrénées, il traversa le Limousin et en chassa les écorcheurs. Louis XI acheva l'oeuvre de son père, et rétablit dans les provinces un peu d'ordre et de sécurité. Le parlement de Bordeaux, qu'il créa en 1462, comprit le Limousin dans sa juridiction.

Durant le XIVe siècle, ce pays, encore fatigué des longues souffrances de la Guerre de Cent ans, ne put échapper aux désastres des guerres de religion. La Réforme commença à se montrer en Limousin vers 1560 ; mais elle fit peu de progrès. Les habitants suivirent en général la cause du roi, et repoussèrent également les ligueurs et les huguenots.

Pendant les guerres de religion, le Limousin fut le théâtre de la guerre en 1569. C'est à Châlus que les Allemands, amenés par le duc de Deux-Ponts, opérèrent leur jonction avec les troupes de Coligny. Le duc d'Anjou perdit la bataille de La Roche-l'Abeille. L'armée catholique mourait de faim dans ce pays peu fertile et déjà ravagé par les protestants. Les reîtres du duc d'Anjou déclaraient qu'ils ne pouvaient combattre à jeûn.

Gens d'armes et fantassins s'en allaient par bandes sans congé. De leur côté, les huguenots se fatiguaient de la guerre d'escarmouches. Leur victoire de La Roche-l'Abeille ne leur avait pas procuré de grands avantages. Ils auraient mieux aimé une bataille décisive. Pour terminer la campagne, ils tentèrent la voie des négociations ; mais Charles IX déclara qu'ils n'accorderait rien avant que les rebelles eussent posé les armes.

C'était rejeter formellement toute proposition de paix. Coligny et les princes continuèrent les opérations militaires. Ils s'occupèrent à des sièges à défaut de bataille, et soumirent plusieurs places du Périgord, du haut Poitou et du Limousin. Après la mort de Henri III (1589), la Ligue mit pour gouverneurs dans le Limousin et dans les provinces voisines Louis de Pompadour et Desprez de Montpezat. Anne de Lévis de Ventadour était gouverneur pour le roi lorsque les ligueurs assiégèrent la ville de Saint-Yrieix.

En 1594, Henri IV, par ses victoires et ses négociations, acheva la conquête de la France. Mais, pendant que les grands traitaient avec le roi et que les cités de toutes parts lui ouvraient leurs portes la lassitude de la guerre civile, qui faisait déposer les armes à la bourgeoisie, les faisait prendre aux paysans du sud-ouest. Il n'est pas facile d'imaginer à quel degré d'insolence et de cruauté étaient arrivés les petits chefs militaires des provinces : toutes les horreurs des temps les plus désordonnés de la féodalité se renouvelaient au fond des donjons ligueurs et royalistes.

Mille petits tyrans, d'autant plus pressés de se gorger d'or qu'ils sentaient leur règne plus éphémère, écrasaient, torturaient, suçaient jusqu'au sang les peuples des campagnes. Les paysans se soulevèrent par milliers dans le Poitou, la Saintonge, le Limonsin, la Marche, le Périgord, l'Agénois, le Queréy, non plus pour la messe ou le prêche, pour le roi ou la Ligue, mais pour avoir le droit de vivre et d'être hommes.

Ils refusèrent le payement des tailles, des dîmes, des droits féodaux ; assaillirent les repaires de leurs oppresseurs, coururent sus aux percepteurs, aux gens de guerre, aux nobles connus, pour maltraiter leurs vassaux, à tous ceux qui croquaient le pauvre peuple. Leur cri de guerre : Aux croquants ! aux croquants ! leur valut à eux-mêmes le nom bizarre qu'ils donnaient à leurs ennemis.

Dans le Poitou, le Limousin et l'Angoumois, où le mouvement avait commencé, les gouverneurs royaux dissipèrent les bandes de paysans moitié par force, moitié par promesse d'un meilleur traitement. Dans le Limousin, les croquants avaient pour cher un nommé P. Deschamps. Il fut tué au mois de mai 1591. Les paysans pillèrent le château de Châlus et assiégèrent Saint-Yrieix.

On peut lire dans Chroniques limousines : « M. de Chambaret, gouverneur du haut et bas Limousin, fit venir quatre à cinq cents hommes de cheval et des compagnies de gens de pied. MM. Dably et de Marsillac (La Rochefoucauld) lui amenèrent autant d'hommes. Les seigneurs de La Capelle, Biron et de Peyraux s'y joignirent encore avec toute la noblesse de ces provinces. Ils vinrent à Rujaleuf où se tenait le capitaine des croquants, qu'il n'osa attaquer. Il se retira à Crouzilh (Couzeix), autrement le petit Limoges, où il remporta quelque avantage, et mit le feu au bourg. Il les dénicha, avec le canon, de Crouzilh, puis de Saint-Priest-Ligoure.

« Entre Nexon, Meilhat, Lagarde et Bost-Richard, il voulut charger 2 500 de leurs arquebusiers ; mais les croquants et Desmoulins, leur capitaine, les repoussèrent vivement d'abord. Desmoulins et leurs autres capitaines, gagnés par M. de Chambaret, les abandonnèrent ensuite. On en tua 1 500, et presque tous les autres furent blessés. C'était un ramassis de paysans des paroisses de Saint-Pardoux, Saint-Paul, Saint-Jorry, Sainte-Marie, SaintPriest, Saint-Nicolas, Meilhat, Frugier, Firbeix, Dournazac, Legeyrac, Ladignac, Champsac en Périgord et en Limosin. »

LLe Bulletin de la Société de l'histoire de France a publié une circulaire de paysans insurgés, se qualifiant du tiers état des pays de Quercy, Agénois, Périgord, Saintonge, Limousin, haute et basse Marche, en armes pour le service du roi et conservation du royaume. Cette pièce est adressée aux officiers et habitants des diverses châtellenies de la contrée, que les insurgés somment de se joindre à eux contre « les inventeurs de subsides, voleurs, leurs receveurs et commis, etc. »

Ils reconnaissent Henri IV pour roi de droit divin, naturel et humain, et déclarent vouloir maintenir l'Église, la noblesse sans reproche et la justice. L'autorité royale étouffa dans les massacres et dans les supplices cette révolte uniquement dirigée contre les brigands féodaux. Mais la même main qui écrasait les croquants ne ménagea pas davantage les seigneurs trop remuants et trop orgueilleux.

En 1605, les nobles mécontents conspiraient dans le Midi contre Henri IV. Le roi résolut de se montrer en personne dans ses provinces du sud. Il marcha en Limousin à la tête d'un petit corps d'armée (octobre 1605). Une chambre du Parlement de Paris vint tenir les Grands-Jours à Limoges, et, suivant l'expression des mémoires de Sully, « il y eut dix à douze têtes qui volèrent. »

Pendant la réunion des états généraux, l'insolence d'un député limousin amena une vive querelle entre la noblesse et le tiers état. Le 3 février 1615, le sieur de Bonneval, député de la noblesse du Limousin, chargea de coups de bâton, dans la rue, le sieur de Chavailles, député du tiers de la même province et lieutenant particulier à Uzerche. Cet outrage. souleva une furieuse tempête. Le tiers en corps se transporta sur-le-champ au Louvre, et demanda justice à Louis XIII du crime de lèse-majesté commis sur un membre des états, participant de l'inviolabilité royale.

Pendant les troubles de la Fronde, le Limousin n'eut pas trop à souffrir de la guerre civile. Condé le traversa, mais en aventurier et dans un singulier équipage. Gourville, dans ses mémoires, raconte cette expédition dont il fit partie. « M. le Prince, dit-il, ayant eu des nouvelles que M. de Beaufort, qui commandait les troupes de Monsieur, et M. de Nemours, qui commandait les siennes, quoique beaux-frères, avaient de grands démêlés ensemble, jusque-là qu'on craignait qu'ils n'en vinssent aux mains, et que, si M. le Prince pouvait se rendre à cette armée, cela pourrait obliger la cour à faire une paix qui lui serait avantageuse.

« M. le Prince prit le parti de s'y rendre avec un petit nombre de gens à sa suite ; ayant concerté l'affaire avec M. de La Rochefoucauld, qui souhaita que M. le prince de Marsillac, quoique fort jeune, en fût aussi, M. le marquis de Lévis, M. de Chavagnac, M. Guitaut, M. de Bercenay, capitaine des gardes de M. de La Rochefoucauld, moi et Rochefort, valet de chambre de Son Altesse sérénissime. Le jour qui fut choisi pour partir (d'Agen) était le, dimanche des Rameaux (1652). Ils prirent tous des habits modestes, qui paraissaient plutôt habits de cavaliers que de seigneurs...

« Nous entrâmes dans un village (au delà de Cahuzac), où il y avait un cabaret. L'on y demeura trois ou quatre heures, et n'y ayant trouvé que des œufs, M. le Prince se piqua de bien faire une omelette. L'hôtesse lui ayant dit qu'il fallait la tourner pour la mieux faire cuire, et enseigné à peu près comme il fallait faire, l'ayant voulu exécuter, il la jeta bravement du premier coup dans le feu. Je priai l'hôtesse d'en faire une a autre et de ne pas la confier à cet habile cuisinier. Nos gens ne faisant que dormir, j'étais obligé d'avoir soin des chevaux et de compter, de sorte que je ne pouvais reposer un moment.

« Le mercredi, à trois heures du matin, marchant auprès de notre guide, et voyant que nous approchions d'un lieu qui me parut assez gros, je lui demandai si nous devions passer dedans ; il me dit que non, mais que la rivière en était si proche qu'il n'y ait que la largeur du chemin entre deux, et qu'on y faisait une espèce de garde. Je me mis pour lors une écharpe blanche dont je m'étais nanti : voyant quelques hommes devant la porte, je les priai de ne laisser entrer personne de ceux qui me suivaient ; je, fus aussitôt obéi. Nous passâmes, et allâmes faire repaître nos chevaux dans un gros village, où un paysan dit à M. le Prince qu'il le connaissait bien, et en effet le nomma. L'ayant entendu, je me mis a rire, et, quelques autres s'approchant, je leur dis ce qui venait d'arriver. Tous plaisantant sur cela, le pauvre ne savait plus qu'en croire. »

Le duc de La Rochefoucauld parle aussi de cette course. aventureuse à travers le Périgord et le Limousin. « Ce qu'il y eut, dit il de plus rude dans ce voyage fut l'extraordinaire diligence avec laquelle on marcha jour et nuit, presque toujours sur les mêmes chevaux, et sans demeurer jamais deux heures en même lieu. On logea chez deux ou trois gentilshommes, amis du duc de Lévis, pour se reposer quelques heures et pour acheter des chevaux ; mais ces hôtes soupçonnaient si peu M. le Prince d'être ce qu'il était, que, dans un de ces repas, où l'on dit d'ordinaire ses sentiments avec plus de sincérité qu'ailleurs, il put apprendre des nouvelles de ses proches qu'il avait peut-être ignorées jusqu'alors. »

La Rochefoucauld fait ici allusion à ses amours avec Mme de Longueville, sœur du prince de Condé. Gourville, plus discret que son maître, ne rapporte pas ce détail assez piquant. Le voyage se termina heureusement ; Condé traversa sans encombre le Périgord, le Limousin, l'Auvergne et le Bourbonnais. « Il arriva, le samedi au soir au Bec-d'Allier, à deux lieues de La Charité, où il passa la rivière de Loire sans aucan empêchement. »

Depuis la victoire de Louis XIV et l'établissement de la monarchie absolue, l'histoire du Limousin se confond entièrement dans celle de la nation ; cette province n'a plus de vie personnelle ; pourtant, elle ne perd pas tout à fait son caractère propre et original. Dans l'unité de la France, on reconnaît encore le Limousin.

Voici le tableau de cette province à la fin du XVIIe siècle, tel que l'a tracé le comte dé Boulainvilliers, d'après les rapports de l'intendant de Limoges : « Le haut Limousin est montueux et froid, couvert de bois de châtaigniers, dont le fruit est la principale nourriture du peuple. Les. terres sont peu propres au froment ; mais on y recueille de bon seigle, et surtout quantité de blé noir avec des raves de la grosse espèce. Ces deux derniers, avec les châtaignes, sont la nourriture ordinaire des paysans, et, quelque bonne que soit d'ailleurs la récolte, ils pâtissent toujours beaucoup quand l'une de ces trois espèces vient à manquer. Il ne faut pas croire qu'ils fassent du pain de châtaignes, comme on le dit à Paris, ce fruit n'étant propre ni à être moulu ni à être pétri ; mais ils le font bouillir, le dépouillent par ce moyen de ses deux écorces, et le mangent ensuite avec délice. Cette nourriture rend les hommes durs au travail et robustes, mais elle ne leur donne aucune vivacité. »

Après avoir décrit le pays, Boulainvilliers, traçant le caractère des habitants, ajoute : « Les habitants du haut Limosin sont grossiers et pesants, mais laborieux, entendus à leurs affaires, vigilants, économes jusqu'à l'avarice, jaloux, défiants, craignant le mépris, durs sur le recouvrement des deniers du roi. Quand ils se soumettent aux impôts, c'est plutôt par crainte que par bonne volonté ; car leur passion dominante est de posséder sans inquiétude et sans partagé le fruit de leurs travaux. »

Le Limousin n'avait pas de coutumes ni d'usages particuliers : c'était un pays de droit écrit, et l'une des provinces qui, suivant Necker, étaient les moins productives. « Ce pays, dit l'abbé de Laporte dans son Voyageur français, a donné plusieurs papes à l'Église, plusieurs hommes célèbres dans la magistrature et dans les lettres, les sciences et des arts : les Dorat, les Saint-Aulaire, les d'Aguesseau, et plusieurs autres qui doivent effacer par leurs talents ou leur illustration l'espèce de ridicule que Molière a jeté sur la noblesse Limousine et sur l'esprit des habitants de cette province. Il est vrai que le peuple, pauvre et malheureux, obligé de suppléer par une vie dure, par des travaux continuels, à la stérilité du sol, n'a guère cultivé ses facultés intellectuelles et n'a point suivi les progrès de son siècle. La misère n'est point favorable à l'instruction. Le besoin a fait naître chez les Limosins l'industrie, l'activité, la sobriété. On leur reproche d'être méfiants, processifs et surtout superstitieux. La religion des Limosins ne consiste qu'en des pratiques extérieures de processions et de pèlerinages, et la vénération qu'ils ont pour les saints de leur pays, saint Martial et saint Léonard, est exclusive de tous les autres, et va même à l'abaissement du culte de Dieu. »

Une nouvelle industrie, celle de la porcelaine, a augmenté l'aisance des habitants, et cette profession, presque artistique, a éveillé des intelligences longtemps paresseuses. Au XIXe siècle, le département compte 40 fabriques de porcelaine, dont les produits rivalisent avec les plus beaux et les plus estimés de l'Angleterre, de la Saxe et des autres pays étrangers.

Depuis le temps où Turgot, intendant de la généralité de Limoges (1761), abolit la corvée et donna à ce pays, jusqu'alors impraticable, les routes les plus belles et les mieux entretenues de la France, de nouveaux progrès ont été accomplis, et la création d'un réseau de chemins de fer à travers le département y a apporté une activité industrielle, et commerciale qui n'a pas tardé à l'enrichir et à en faire un des plus importants de la France.

Mais si le frottement de la civilisation moderne a poli le caractère, limousin, il n'en a pas altéré les qualités saines et solides. Dans sa Statistique du département de la Haute-Vienne, AI. Texier Olivier, préfet de la Haute-Vienne a fait en ces termes l'éloge de ses administrés . « La douceur est le caractère distinctif des habitants du département de la Haute-Vienne. Ils sont, en général, pleins de bonhomie et de candeur ; et, quoique excessivement économes, ils se montrent charitables et hospitaliers. Durs envers eux-mêmes, ils sont honnêtes envers les étrangers ; ils savent apprécier le bien qu'on leur fait ; ils sont serviables et reconnaissants. »

Toujours au XIXe siècle, on parle généralement à Limoges le français, mais avec une prononciation vicieuse ; l'accent limousin se perd difficilement, même chez ceux qui font de longues absences. Le patois du pays est un idiome mélangé de latin, d'espagnol et de langue romane corrompue. Au Moyen Age, la langue limousine a eu ses troubadours et ses poètes ; de nos jours, les imitations des fables de La Fontaine, les contes, les chansons et les noëls patois des abbés Foucaud et Richard et de quelques autres, nous ont conservé celle langue. On y trouve des expressions originales qui, traduites en français, perdraient tout ce qu'elles ont d'énergie, de sel et de valeur.

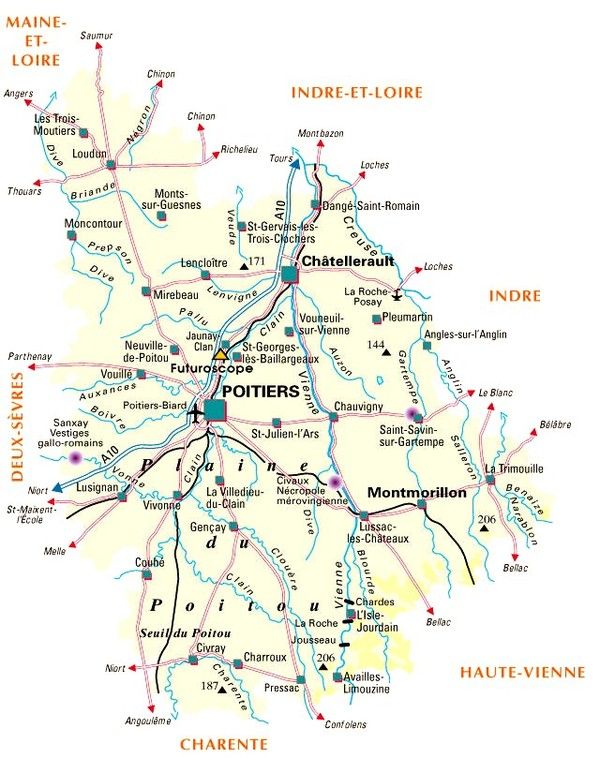

Les départements-(histoire)- Vienne - 86 -

Le département de la Vienne a été formé, en 1790, de la contrée qu'on appelait le haut Poitou. Antérieurement à la conquête romaine, ce pays était habité par les Pictones, les Pictons, dont le nom se transforma plus tard en celui de Pictavi, tribu importante de la nation gauloise.

Publius Crassus, un des lieutenants de César, pénétra le premier chez les Pictones, dont César en personne vint plus tard incorporer le territoire dans l'Aquitaine. Le Poitou s'associa aux efforts des provinces qui protestèrent avec Vercingétorix contre le joug de l'étranger, et son contingent, sous les murs d'Alise, paya sa dette à la nationalité opprimée. Là, comme ailleurs, la politique habile des vainqueurs parvint à énerver, à endormir pendant plusieurs siècles les ressentiments des vaincus.

Les bienfaits de la civilisation romaine firent oublier les hontes de la servitude. Les camps devinrent des villes, les vieilles cités s'embellirent, des voies de communication furent tracées et ouvertes, le commerce et les arts achevèrent l'oeuvre que les victoires des légions avaient commencée. Cette transformation sociale était à peine accomplie que les Romains, à leur tour, purent regretter de ne plus avoir pour alliés ou pour sujets que des esclaves à opposer aux nouveaux ennemis qui venaient leur disputer leurs conquêtes.

Après de longues années d'une résistance qui allait toujours mollissant, il fallut capituler avec ces barbares infatigables, qu'aucun échec n'épuisait, dont le flot grossissait toujours, irrésistible, implacable comme la fatalité. L'Ouest et le Sud étaient devenus la proie des Wisigoths ; l'orgueil romain transi-en et, ne pouvant les chasser, les accepta dans l'Aquitaine. Le partage de la souveraineté, c'était l'abdication.

La domination romaine s'efface, disparaît ; l'empire wisigoth est fondé. Il avait pour limites la Loire et les Pyrénées ; le Poitou en fit partie. Toutefois, ce triomphe de la barbarie consacrait en même temps le triomphe d'une foi nouvelle, bien plus favorable aux progrès de l'avenir et aux destinées de l'humanité que tous les raffinements de la civilisation qu'elle venait remplacer. Les princes wisigoths, comme les rois francs, prirent d'abord le christianisme pour base de leur autorité ; ils travaillèrent aussi à sa propagation, mais se laissèrent bientôt entraîner dans le schisme d'Arius.

On sait avec quelle adresse et quel bonheur Clovis exploita la circonstance ; l'orthodoxie avait été le prétexte, les évêques furent les instruments ; le résultat ne fut rien moins que la constitution de la monarchie franque. C'est dans les plaines du Poitou, en 507, que se vida cette grande querelle. Nous verrons encore, dans les crises suprêmes, races et principes se heurter au milieu de cette province, théâtre prédestiné où devaient se dérouler les épisodes les plus décisifs de notre histoire nationale.

Les armées de Clovis et d'Alaric se rencontrèrent dans un lieu désigné alors sous le nom de Campus Vocaldensis, c'est-à-dire Vouillé ; Alaric y fut battu et tué. De nos jours, on a voulu contester à Vouillé l'honneur de ce champ de bataille mémorable en le plaçant sur le territoire des communes actuelles de Voulon et de Mougon ; d'autres assignent pour théâtre à cet important événement de notre histoire nationale le lieu dit : Le Camp Sichard, à 2 kilomètres à l'est de Voulon, sur la rive droite du Clain, en face de l'embouchure de la Bouleure ; on trouve, en effet, dans ce lieu de nombreuses tombelles sépulcrales et des tombes en maçonnerie ; mais cela ne prouve rien à propos du champ de bataille. Ce qui est certain, c'est que ce grand drame se joua dans les environs de Poitiers, et que cette ville, déjà importante, renfermait des catholiques ardents, dont le concours et les sympathies étaient acquis à Clovis.

Le Poitou, pendant la période mérovingienne, fut gouverné par des comtes non héréditaires, dont quelques noms sont parvenus jusqu'à nous. Willechaire en 509, Austrapius en 544, Sigulfe en 567, Eunodius en 577 et en 586, Bérulfe, dans l'intervalle, en 581, Macon en 589 et Sadragésile en 630. Puis, sous Dagobert, on voit se former, au profit des princes du sang royal, le royaume ou duché d'Aquitaine, dans lequel le Poitou se trouve absorbé.

Tout l'intérêt historique de cette époque est dans la lutte héroïque des ducs d'Aquitaine et d'es maires du palais des derniers rois chevelus, les uns s'efforçant de reconstituer, dans ses limites et dans son indépendance, l'empire des Wisigoths, les autres ne voulant pas laisser s'amoindrir le domaine de Clovis, dont leur génie les fera héritiers. Boggis, Hunold, Waïfre, héros vaincus, princes dépossédés, sont les noms dans lesquels se résument les péripéties de ces guerres, dont le Poitou partagea les calamités et subit les conséquences.

Il est un événement de la même époque dont la gloire se rattache plus spécialement aux annales du Poitou : c'est la victoire de Charles Martel sur les Sarrasins. L'invasion, cette fois, au lieu de venir du Nord, partait du Midi. L'Ibérie était conquise, les Pyrénées franchies, la partie la plus méridionale des Gaules occupée, et l'émir Abd-el-Rhaman, traînant tout un peuple après lui, se dirigeait vers la Loire.

En ce péril, le duc Eudes s'adressa aux Francs d'Austrasie, ennemis de sa race, mais chrétiens et défenseurs solidaires de l'Aquitaine contre les envahissements du croissant. Charles Martel rassembla ses forces, qui ne s'élevaient pas au-dessus de trente mille hommes, et se dirigea par la Touraine à la rencontre des Sarrasins, c'est sur la voie romaine de Poitiers à Tours, dans le lieu appelé Moussais-la-Bataille, que ce grand conflit s'engagea.

Abd-el-Rhaman, à la nouvelle de l'arrivée des Austrasiens, fit un mouvement rétrograde pour concentrer sa nombreuse armée. Il forma à la hâte un camp pour y abriter les femmes, enfants, vieillards et ceux qui n'avaient pas l'habitude de combattre. Ses soldats furent placés en arrière du point où est actuellement le bourg de Moussais, la gauche appuyée sur le Clain, le centre sur la voie romaine et la droite sur la hauteur où se trouve la ferme de la Bataille. Ainsi, comme l'a fait remarquer un habile tacticien moderne, « les Arabes présentaient une vaste courbure, embrassant les plaines du vieux Poitiers, dans lesquelles ils croyaient, suivant l'usage des formations orientales, enfermer leurs adversaires par le rapprochement de leurs ailes. »

Charles passa la Vienne et rangea son armée en bataille dans les plaines en avant de Moussais. Une sorte d'hésitation sembla précéder l'engagement décisif. La croix et le croissant demeurent en présence et comme immobiles pendant plusieurs jours. Enfin Abd-el-Rhaman donna le signal à la tête de sa cavalerie. Le premier choc fut terrible ; la race du Midi eut d'abord l'avantage, mais celle du Nord reprit le dessus ; la fougue des cavaliers orientaux venait se briser contre les armures d'acier des fantassins septentrionaux ; des efforts d'une valeur indicible furent faits de part et d'autre, mais un mouvement inattendu décida tout à coup du triomphe de la croix.

C'était Eudes, le duc des Aquitains, qui, arrivant en toute diligence avec son corps de troupes, attaqua la droite des musulmans et pénétra dans leur camp, où il fit un grand carnage, surtout parmi les non-combattants. S'apercevant du mouvement rétrograde de cette partie de son armée, Abd-el-Rhaman courut rétablir le combat ; mais il y trouva la mort, et, le désordre s'étant mis aussitôt parmi les siens, la déroute devint complète. La nuit seule, qui survint, empêcha l'entière destruction de cette horde arabe, qui se retira par essaims vers les Pyrénées.

La gloire de cette journée rejaillit sur Charles Martel et facilita à sa famille l'avènement au trône de France, aussi bien que la domination de l'Aquitaine. Charlemagne, en 778, reconstitua cette province en royaume particulier, dépendant de l'empire franc, et il en fit l'apanage de son fils aîné, Louis le Débonnaire, le jour même de sa naissance. Le Poitou partagea encore les destinées du nouvel État ; jusqu'au règne de Louis le Bègue, c'est-à-dire jusqu'à l'établissement de la grande féodalité, il fut gouverné par des comtes révocables : Abbon en 778, Ricwin en 814, Raynulfe Ier en 839 et Bernhard en 869.

A dater de cette époque, les prétentions des comtes de Poitou semblent grandir en proportion de l'affaissement du pouvoir des Carlovingiens. Raynulfe Il ajoute à son titre celui de duc d'Aquitaine, et en 880 il veut se faire nommer roi. Eudes eut recours au poison pour se délivrer de ce vassal insatiable. Mais le principe d'hérédité était désormais acquis à cette maison de Poitou, qui, par alliance ou conquête, avait ajouté à ses domaines l'Auvergne, le Berry, le Limousin, et à laquelle on ne songeait plus à contester le titre de ducs d'Aquitaine. Le premier de ces seigneurs héréditaires qui ait laissé un nom historique est le fameux Guillaume Tête d'Étoupe, surnom qu'il devait à la couleur de ses cheveux. Las de la vie guerrière et agitée qu'il avait menée, il se retira dans l'abbaye de Saint-Maixent, y prit l'habit de moine et y mourut en 964.

Son fils, Guillaume, qui lui succéda, fut surnommé Fier-à-bras, titre qu'il mérita principalement, dit Belleforêt, parce qu'il tint tête à Hugues Capet et qu'il lui écrivit dans les termes les plus forts et les plus hardis. Ce monarque vint assiéger Poitiers et contraignit enfin le duc d'Aquitaine à se soumettre. Ce fut ce même duc qui fonda l'abbaye de Maillezais et qu'on assure être mort, comme son père, religieux de ce couvent ou de celui de Saint-Maixent. On prétend aussi qu'il eut un frère puîné, qui passa en Dauphiné et fut la tige de l'illustre maison de Poitiers, qui ne s'est éteinte qu'au XVIIe siècle et de laquelle descendait la fameuse maîtresse de Henri Il.

Le fils de Fier-à-bras, nommé Guillaume, comme ses aïeux, mérita le surnom de Grand. Ce fut un prince très savant dans ce siècle d'ignorance ; il entretenait des relations avec tous les esprits distingués de son temps. Les hommes de guerre l'appelèrent Grand, parce qu'il augmenta considérablement ses États par ses conquêtes et ses alliances. Les moines le surnommèrent le Pieux, parce qu'il releva beaucoup d'églises ruinées, et les savants l'appelèrent le Grammairien, parce qu'il fonda des écoles et qu'il s'occupa du soin d'instruire ses sujets.

Sa fille Agnès, qui épousa l'empereur Henri III, était également savante. Ses trois fils lui succédèrent l'un après l'autre. Le premier se nomma Guillaume le Gros ; le second, Eudes, qui, du chef de sa mère, réunit la Gascogne à ses domaines, et le troisième, encore Guillaume. Celui-ci eut un fils, qui prit le nom de Guillaume, héréditaire, comme on le voit, dans la famille ; il était fort instruit, homme d'esprit et d'une rare vaillance, mais ses moeurs et ses principes étaient peu exemplaires. Il composait des vers, des chansons et des fabliaux, remarquables, dit-on, par la verve et la finesse, mais généralement très libres, très scandaleux et même injurieux pour le clergé.

Un auteur anglais accuse ce prince d'avoir eu l'idée de fonder une abbaye de belles dames et de jolies demoiselles, plus galantes que dévotes, et de leur donner des règlements conformes à leurs moeurs. Il voulait mettre à leur tête Maubergeonne, vicomtesse de Châtellerault, avec laquelle il vivait publiquement après avoir abandonné sa femme Hildegarde. Celle-ci en porta ses plaintes au pape, et les évêques forcèrent le comte à la reprendre et à vivre avec elle.

Ce fut sans doute pour éluder cet ordre, et cependant pour réparer ses premiers scandales, qu'il se croisa et passa en Orient. Il y acquit beaucoup de gloire par sa valeur, quoique ses troupes y eussent été maltraitées et qu'il revînt lui-même en assez piteux état. Il mourut en 1126, laissant pour successeur son fils, Guillaume IX, dernier duc d'Aquitaine de la maison des anciens comtes de Poitou.

La vie de ce Guillaume est un véritable roman. Les légendes populaires, les contes merveilleux s'y sont tellement substitués à l'histoire, qu'il est bien difficile de faire la part de ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Protecteur zélé de l'Église durant les premières années de son règne, fondateur du Montierneuf à Poitiers, bienfaiteur de Fontevrault, il eut le malheur de prendre parti pour l'antipape Anaclet contre Innocent II.

Saint Bernard, ne voulant pas laisser au schisme un appui aussi puissant, se rendit lui-même auprès de Guillaume. Un jour qu'il célébrait la messe en présence du duc, au moment de l'élévation, tenant entre ses mains l'hostie, sainte levée, dans un accès de soudaine inspiration, il adjura Guillaume de reconnaître le pape légitime, de chasser de ses domaines les évêques schismatiques et de rappeler ceux qu'il avait bannis de leurs sièges. S'abandonnant à sa foudroyante éloquence, à cet enthousiasme mystique dont nul autre ne fut possédé au même degré, il le menace de la colère céleste et le déclare frappé d'excommunication s'il n'obéit. Guillaume, interdit, effrayé, promet tout ; mais le lendemain il veut éluder ses promesses.

Alors s'accomplissent autour de lui les prodiges du plus sinistre augure : l'évêque intrus de Limoges tombe de sa mule et meurt de sa chute ; celui de Poitiers est pris d'une fièvre chaude et se coupe la gorge avec un rasoir. Le duc, saisi de terreur, n'essaye plus de résister aux avertissements du ciel. Il va consulter saint Bernard à Clairvaux, il se rend en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice, appelle auprès de lui les trois officiers de sa maison auxquels il avait le plus de confiance, leur fait promettre, sous les plus grands serments, d'exécuter ses ordres avec fidélité et discrétion, puis il leur remet son testament et les charge de le porter au roi Louis le Gros. C'était son abdication au profit d'Éléonore, sa fille aînée ; il priait le roi de lui servir de tuteur et de lui faire épouser son fils, Louis le Jeune.

Les volontés de Guillaume furent exécutées de tout point. Quant à lui, après s'être fait passer pour mort et s'être fait construire un tombeau, il s'embarque pour la Terre sainte. Ici commence une série d'aventures auxquelles manque tout caractère d'authenticité, et qui, d'ailleurs, ne se rattachent aucunement à l'histoire du Poitou.

Cette province suivit les destinées de la princesse qui en était devenue souveraine ; séparée de la France, comme on le sait, par le déplorable divorce d'Éléonore, elle devint, par son second mariage avec Henri Plantagenet, apanage des princes anglais. L'accroissement de puissance des comtes de Poitou avait eu pour conséquence un développement proportionnel des grands vassaux qui, au-dessous d'eux, gouvernaient le pays.

Le sol avait été divisé en vigueries, institution empruntée à la nation gothique, pour l'administration de la justice ; au-dessus des viguiers avaient été placés les vicomtes, comme intermédiaires entre eux et les comtes. Plus la maison de Poitou étendait ses possessions, plus les vicomtes, ses lieutenants, acquéraient d'indépendance et d'importance ; ils créèrent donc à leur tour des dynasties héréditaire, avec lesquelles eurent souvent à compter les rois de France et d'Angleterre. Telle fut l'origine des maisons de Melle, d'Aunay, de Châtellerault, de Thouars, de Lusignan, de Parthenay, de Talmont, de Mauléon, de Bressuire et de beaucoup d'autres que nous pourrions citer.

Les conséquences calamiteuses qu'entraîna la possession d'une partie de la France par un prince anglais ne se firent sentir nulle part plus cruellement qu'en Poitou ; c'est là, en effet, que l'étranger établit le centre de sa domination. Richard Coeur de Lion, fils d'Éléonore et de Henri Il d'Angleterre, fut créé comte de Poitou ; il aimait cette province et y résida longtemps, partageant son temps entre le palais de Poitiers et le château à de Montreuil-Bonnin, où il faisait battre monnaie.

Lorsqu'il fut devenu roi, il donna le Poitou à son neveu, Othon de Saxe, dit de Brunswick, qui, plus tard, devint empereur d'Allemagne. L'arrêt de confiscation prononcé contre Jean Plantagenet après l'assassinat d'Arthur, duc de Bretagne, fit rentrer momentanément le Poitou sous la loi française ; saint Louis concéda, en 1241, le Poitou à son frère Alphonse, et les tentatives des Anglais pour le reprendre aboutirent à la glorieuse bataille de Taillebourg.

A la mort d'Alphonse, qui ne laissa pas d'héritier, ses domaines firent retour à la couronne, et, en 1304, Philippe le Bel investit du comté de Poitou le second de ses fils ; ce prince, lorsqu'il arriva au trône, sous le nom de Philippe le Long réunit de nouveau le Poitou au domaine royal. Cette possession, toutefois, était plus nominale que réelle ; l'Anglais n'avait point cessé d'avoir pied en France, et, malgré les divers traités intervenus, les hostilités étaient pour ainsi dire permanentes.

La rivalité des maisons de France et d'Angleterre caractérisait cette époque, comme autrefois la lutte des Francs et des Wisigoths et plus tard l'invasion des Maures d'Espagne avaient marqué deux autres grandes périodes de notre histoire. Cette fois encore le Poitou fut le théâtre où s'accomplit l'acte le plus important de cette crise. En avril 1356, le prince Noir, fils aîné du roi d'Angleterre, maître du Limousin et du Berry, menaçait la Touraine, où il semblait vouloir faire jonction avec le duc de Lancastre, qui venait d'opérer en Bretagne ; le roi Jean, occupé alors au siège de Breteuil, en Normandie, fit rassembler des troupes dans la province menacée, vint en prendre lui-même le commandement, et passa la Vienne pour se porter à la rencontre de l'ennemi. A cette nouvelle, le prince Noir, qui était parvenu à deux lieues de Poitiers, fit halte et se retrancha non loin de l'abbaye de Nouaillé, dans la lande de Maupertuis-de-Beauvoir.

C'est là que les deux armées se rencontrèrent, et, après être restées deux journées en présence, elles en vinrent aux mains le 19 septembre. Le prince anglais, habile tacticien, quoique bien inférieur en forces à son adversaire, sut disposer ses troupes de manière à écraser avec toute son armée chacun des trois corps français tenus dans l'isolément l'un de l'autre.

La supériorité numérique des soldats du roi Jean ne fit qu'ajouter au désordre de la défaite ; la France, dans cette journée néfaste, perdit 11 000 hommes, parmi lesquels le connétable, un des maréchaux, plusieurs princes et 2 000 chevaliers. Le roi, nu-tête et à pied, tenant sa hache à deux mains, se défendit avec un courage héroïque jusqu'à la fin de la bataille ; succombant enfin sous le nombre, épuisé de fatigue, affaibli par ses, blessures, il fut conduit au prince de Galles.

On sait que le malheureux monarque, traîné de Bordeaux à Londres, y figura dans l'entrée triomphale de son vainqueur. Sa liberté coûta à la France le traité de Brétigny (8 mai 1360), qui abandonnait à l'Angleterre le Poitou et une grande partie de nos provinces d'outre-Loire.

Édouard, investi du duché d'Aquitaine, conserva le Poitou jusqu'aux victoires de Du Guesclin. Le Poitou donc redevenu français fut l'apanage de Jean de Berry, du duc de Touraine et du dauphin, fils de Charles VI et d'Isabeau de Bavière. De ce domaine, ils n'eurent le plus souvent que le titre ; le Poitou ne fut définitivement réuni à la France qu'en 1436, après les victoires décisives de Charles VII. Ce prince, néanmoins, après le massacre des Armagnacs, en mai 1418, avait trouvé un asile à Poitiers et y avait établi le parlement. Un siècle de paix succéda à ces longs orages ; mais la province, à peine remise de ces violentes secousses, avait une dernière épreuve à traverser.

Le Poitou fut une des premières provinces de France envahies par le protestantisme. Calvin y avait prêché la doctrine nouvelle dans les grottes de Saint-Benoît et de Croutelle ; l'une d'elles porte encore son nom. Les dissentiments se changeant en discordes civiles, les persécutions poussant les vaincus à la vengeance et à la guerre, c'est l'histoire de tous les pays dont s'empare le fanatisme religieux ; ce fut donc aussi durant le XVIe siècle l'histoire du Poitou, avec cette particularité, qu'au plus fort de la lutte, au moment où la crise était suprême, c'est encore sur ce sol prédestiné que les deux partis se heurtèrent.

La rencontre eut lieu la 3 octobre 1577, non sur les hauteurs de Moncontour, quoique le nom en soit resté à la fameuse journée, mais assez loin de là, dans la plaine, entre les bourgs d'Assais et de Jumeaux, le village de Plumain et la butte de Puytaillé. Le sang coula Surtout dans les vallées appelées aujourd'hui, à cause de ce grand événement, la vallée Sanguine et la vallée de la Bataille.

L'armée protestante, sous les ordres de Coligny, était forte de 12 000 fantassins et de 7 000 hommes de cavalerie. L'armée catholique, sous la conduite du duc d'Anjou, se composait de 18 000 hommes de pied et de 9 000 chevaux. Henri IV, débutant alors dan la carrière militaire, assista à la défaite des huguenots. L'importance de cette journée était telle, que Catherine de Médicis, à qui on parlait des suites qu'aurait pu entraîner alors une défaite de son parti, répondit qu'il aurait fallu se résigner à entendre la messe en français.

La bataille de Moncontour est le dernier événement politique dont soient marquées les annales du haut Poitou ; la département de la Vienne est entré avec intelligence et résolution dans la voie de progrès ouverte aux générations modernes depuis le commencement de ce siècle. Il a eu l'heureuse fortune de rester en dehors de ces guerres impies et fratricides qui ensanglantèrent les contrées voisines, alors que la patrie n'avait pas trop du sang de tous ses enfants pour se défendre contre l'étranger. Dans ces derniers temps, il a eu le bonheur d'échapper aux désastres de l'occupation étrangère (1870-1871).

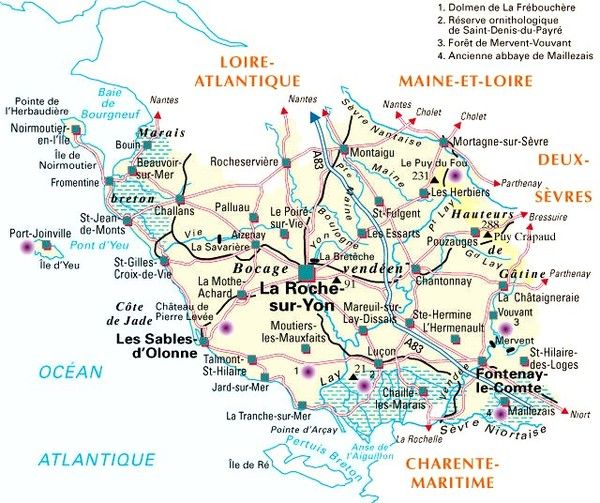

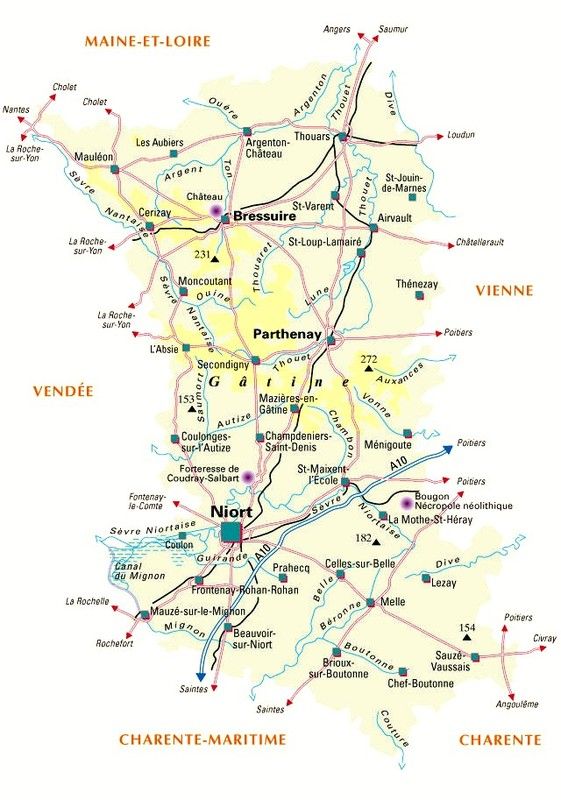

Les départements-(histoire)- Vendée - 85 -

Pendant la Période gauloise, le pays qui forme aujourd'hui le département de la Vendée était habité par les Pictones, puissante confédération à laquelle appartenaient trois tribus alliées dont les noms sont parvenus jusqu'à nous : les Ambiliates, dont les possessions réunies plus tard à l'Anjou, notamment le pays de Mauge, se prolongeaient jusque vers les rives de la Sèvre Nantaise ; les Anagnutes ou Agnotes, qui occupaient la partie de la province désignée dans la suite sous le nom de pays de Rais, près du duché de Retz, et la contrée de Pareds, jusqu'aux Alpes vendéennes ; enfin, les Cambolectri Agesinates, qui tenaient les bords de la mer et s'avançaient jusqu'à une certaine distance dans l'intérieur des terres.

Ces derniers fournirent leurs marins à César pour l'aider a réduire les Vénètes, et valurent à la province entière, l'amitié des vainqueurs et l'exemption de certains impôts dont furent grevés les autres peuples ; ce qui a fait dire à Lucain Pictones immunes. La conquête compliqua ces divers éléments de population. Des Sarmates et des Teiffaliens furent envoyés en garnison dans le Poitou ; c'est une colonie de ces derniers qui a laissé dans Tiffauges un souvenir de son séjour et de son nom. La maison de Lusignan passe pour être issue de cette race.

L'invasion des barbares, l'établissement du christianisme, l'envahissement et la défaite des Wisigoths ne se signalent dans la Vendée par aucune particularité notable ; il en est de même pour toute l'époque mérovingienne. Cette contrée,. comme le reste du Poitou, reste attachée au sort du duché d'Aquitaine, et, comme elle en formait l'extrême frontière au nord-ouest, une marche fut créée, commune au Poitou et à la Bretagne, territoire neutre de 2 à 4 kilomètres de largeur sur 60 de longueur. Ce canton, exempt de tailles, gabelles et tous droits fiscaux, était arrivé à un haut degré de prospérité ; nulle autre part l'agriculture n'avait fait plus de progrès.

Une autre marche séparait le Poitou de l'Anjou et était commune à ces deux provinces. C'est la région qui, parallèle au cours de la Loire, répond dans la division populaire de la Vendée au mot de Plaine, en opposition au Bocage et an Marais. Nous aurons à revenir, dans l'appréciation des événement contemporains, sur cette division et sur l'influence que la diversité du sol a exercée sur les mœurs et le caractère des populations. Nous traversons encore toute la période carlovingienne, l'époque des Maures et des Normands, sans rencontrer un seul fait important qui ne se rattache ou à l'histoire générale de la province, ou aux annales particulières des villes ou des bourgs ; nous voyons seulement, en 1317, le pape Jean XXII diviser en trois évêchés le Poitou, qui n'avait eu jusqu'alors que celui de Poitiers, et les deux nouveaux sièges sont placés dans la Vendée, à Maillezais et à Luçon.

Les empiétements de la féodalité, les péripéties de la lutte contre l'Angleterre, la reconstitution du pouvoir central, les guerres de religion, les agitations de la Ligue et de la Fronde passèrent sur le bas Poitou sans que les calamités que ces événements y attirèrent se recommandent à l'attention de l'historien par aucun retentissement exceptionnel ; le pays, dans ces diverses phases, n'affecte pas encore de physionomie particulière ; il n'y joue qu'un rôle passif et ne figure que comme partie intégrante de la province.

D'où lui vient donc, à la fin du dernier siècle, cette notoriété subite, qui lui fait désormais une place à part dans les annales contemporaines ? Nous croyons que l'histoire de la Vendée moderne est encore à faire ; nous croyons qu'il est bien difficile à tout homme de notre temps de se dépouiller assez complètement des passions présentés, pour porter un jugement vrai sur ce drame formidable que chacun envisage encore aujourd'hui au point de vue de ses espérances ou de ses regrets. Le caractère de loyale impartialité que noirs cherchons à donner à nos notices nous interdit donc toute appréciation, et nous nous bornerons à exposer les faits en recherchant les causes les plus probables.

C'est ici l'occasion de revenir sur celle division topographique de la Vendée dont nous avons déjà dit quelques mots. En descendant la Loire, sur la rive gauche du fleuve, après l'étroite et longue plaine qui formait autrefois les marches d'Anjou et de Bretagne, on rencontre un pays accidenté, couvert de bois, adossé, à l'est, à une chaîne de montagnes, d'une médiocre élévation, mais d'un accès peu pratiqué, et s'abaissant à l'ouest jusqu'à la région appelée le Marais ; cet espace intermédiaire est le Bocage.

Plus isolé, plus impénétrable encore, le Marais est une espèce de triangle resserré entre la mer, la Loire et le Bocage ; le sol humide et bas se compose de prairies coupées par une infinité de petites rivières, par leurs affluents et par des canaux de jonction que leurs eaux se sont creusés ; chaque champ est entouré de haies formées d'arbres touffus et élevés qui donnent au pays l'aspect d'une forêt immense ; les rares chemins étroits, fangeux, profondément encaissés, serpentent sous ces voûtes épaisses où arrive à peine la clarté du jour.

Qu'on ajoute à ces obstacles naturels les barrières que l'ancienne organisation administrative et politique élevait entre les provinces du même État, entre les seigneuries de la même province ; qu'on se rappelle la longue indépendance de la Bretagne, l'isolement d'une côte saris commerce, entre les deux grands ports de Nantes. et de La Rochelle, et on comprendra dans quel oubli de tous, dans quelle ignorance des faits nouveaux et des idées qui en surgissent, devait vivre, avant la Révolution, ce pays perdu, ce bout du inonde français, ce bas Poitou, la Vendée.

En 1789, on en était encore aux vieux souvenirs des guerres contre les Anglais : les exploits du roi et des seigneurs qui avaient défendu la France, la tradition des miracles qui l'avaient sauvée alimentaient encore les récits de la veillée ; les agitations du XVIe et du XVIIe siècle y avaient à peine troublé quelques villes ; mais les ardeurs réformistes, les intrigues de la Fronde, la propagande philosophique, l'indiscipline des parlements n'avaient trouvé aucun écho dans ces naïves populations.

La difficulté des communications enchaînant le clergé et le noble près du paysan avait établi entre les trois classes des rapports d'intimité, presque de famille, inconnus dans le reste de la France, et qui plaçaient Ie vassal reconnaissant et soumis sous l'influence exclusive de son curé et de son seigneur. D'ailleurs n'avaient-elles pas aussi leur poésie, ces traditions intimes de village ! Dieu et le Roi, cette double manifestation de la puissance divine et humaine, cette protection sur la terre, cette récompense dans le ciel, ce symbole de justice et de bonté autour duquel on ne laissait planer aucune ombre, aucun soupçon, ne devait-il pas suffire à remplir ces coeurs simples, confiants et fidèles ?

Les premiers actes de la Révolution passèrent inaperçus ; la portée n'en fut pas comprise. Comment préjuger les conséquences de principes qui n'avaient pénétré dans aucune intelligence ? La captivité du roi, la persécution des nobles, le schisme dans l'Élise à l'occasion du serment constitutionnel, voilà les faits par lesquels se révéla le grand drame et pour seuls interprètes à ces faits, le prêtre qui se cache et le seigneur dépossédé !

Ce n'est pas tout : à ces motifs de mécontentement et d'aversion vient s'ajouter pour chacun une atteinte plus personnelle, qui comble la mesure et détermine l'explosion, c'était la conscription et les levées extraordinaires. Le Vendéen est brave, il devait bientôt le prouver : ce n'est pas la mort qu'il redoute, mais l'absence des siens, l'éloignement du foyer. Et dans quels rangs fallait-il aller combattre ? Parmi ceux qui avaient chassé le roi de son château et Dieu de ses églises !

Au milieu des luttes civiles et étrangères que la Révolution soutenait pour le triomphe des principes qu'elle avait proclamés, ils relevèrent le drapeau de la royauté en face de la république incomprise ; les deux forces se heurtèrent et une guerre de géants commença.

Quelques émeutes partielles et une fermentation sourde annonçaient que la levée de 1793 éprouverait de grandes difficultés ; cependant il y avait encore hésitation, lorsque, le 10 mars, un coup de canon tiré imprudemment, dans la ville de Saint-Florent-le-Vieil, sur des conscrits réfractaires, porta la rage dans tous les coeurs et hâta la crise.

Le soir même, six jeunes gens, qui rentraient dans leur famille, traversant le bourg de Pin-en-Mauge, y furent accostés par un homme qui, les bras nus, pétrissait le pain du ménage et, venant d'apprendre l'épisode de Saint-Florent, leur en demanda les détails ; c'était un colporteur marchand de laine, père de cinq enfants ; il se nommait Cathelineau et avait dans tous les environs la réputation d'un homme d'intelligence et d'énergie. Il était rempli d'une indignation qu'il sut communiquer à ses auditeurs ; ils sont vingt-sept et n'ont à la main que des bâtons ; dans trois mois, ils seront vingt mille et assiégeront Nantes sous les ordres du généralissime Cathelineau.

La petite troupe, en effet, recrute des forces de métairie en métairie ; elle arrive, le 14, à La Poitevinière. Le tocsin sonne de clocher en clocher. A ce signal, tout paysan valide fait sa prière, prend son chapelet et son fusil, ou, s'il n'a pas de fusil, sa faux retournée, embrasse sa mère ou sa femme, et court rejoindre ses frères à travers les haies.

Le château de Jallais, défendu par un détachement du 84e régiment de ligne et par la garde nationale de Chalonnes, est attaqué. Le médecin Rousseau, qui la commande, fait braquer sur les assiégeants une pièce de six ; mais les jeunes gars improvisent la tactique qui leur vaudra tant de victoires : ils se jettent tous à la fois ventre à terre, laissent passer la mitraille sur leurs têtes, se relèvent, s'élancent et enlèvent. la pièce avec ses artilleurs.

Ces premiers progrès donnent à la révolte d'énormes et rapides développements ; mais elle eut à lutter contre le plus énergique pouvoir qui ait jamais gouverné la France. Le 13 mars, la Convention rend un décret dont l'article 6 condamne à mort les prêtres, les ci-devant nobles, les ci-devant seigneurs, leurs agents ou domestiques, ceux qui ont en des emplois ou exercé des fonctions publiques sous l'ancien gouvernement ou depuis la Révolution, pour le fait seul de leur présence en pays insurgé.

Cette sommation, si elle ne parvenait pas à étouffer la guerre, devait lui donner un caractère ouvertement politique. C'est ce qui arriva. Les paysans, trop enivrés de leurs premiers triomphes pour renoncer à la lutte, trop clairvoyants cependant pour ne pas sentir l'insuffisance de leurs ressources dans la direction d'une guerre sérieuse, s'adressèrent à ceux dont le décret faisait les principaux intéressés ; c'est ainsi que M. de Charette, de La Rochejaquelein, de Lescure, d'Elbée, de Bonchamp, Dommaigné, prirent les commandements.

Les ordres de rassemblement portaient : « Au saint nom de Dieu, de par le Roi, la paroisse de... se rendra tel jour à tel endroit, avec ses armes et du pain. » Là, on s'organisait par compagnie et par clocher ; chaque compagnie choisissait son capitaine par acclamation ; c'était, d'ordinaire, le plus fort et le plus brave. Tous lui juraient obéissance à la vie et à la mort. Ceux qui avaient des chevaux formaient la cavalerie.

L'aspect de ces troupes était des plus étranges c'étaient des hommes et des chevaux de toutes tailles et de toutes couleurs ; des selles entremêlées de bâts ; des chapeaux, des bonnets et des mouchoirs de tête ; des reliques attachées à des cocardes blanches ; des cordes et des ficelles pour baudriers et pour étriers ; une précaution que personne n'oubliait, c'était d'attacher à sa boutonnière, à côté du chapelet et du sacré-cœur, sa cuiller de bois ou d'étain. Les chefs n'avaient guère plus de coquetterie. Les capitaines de paroisse n'ajoutaient à leur costume villageois qu'une longue plume blanche, fixée à la Henri IV, sur le bord relevé de leur chapeau.

La masse des combattants vendéens se divisait en trois classes : la première se composait de gardes-chasse, de braconniers, de contrebandiers, excellents tireurs, la plupart armés de fusils à deux coups et de pistolets. Ils formaient le corps des éclaireurs ; ils n'avaient pas besoin des officiers pour les commander ; ils se portaient rapidement le long des haies et des ravins, sur les ailes de l'ennemi qu'ils cherchaient toujours à dépasser. Ils ne tiraient qu'à portée, et il était rare qu'ils manquassent leur coup.

La seconde classe était celle des paysans les plus déterminés et les plus exercés au maniement du fusil. C'était la troupe des braves ; ils avaient appris à se connaître dans les combats. Les plus entreprenants soutenaient les tirailleurs que l'on regardait comme les premiers soldats de l'armée ; les autres attaquaient sur la ligne de l'ennemi, mais ils ne marchaient sur lui que lorsque les ailes commençaient à plier.

La troisième classe, composée du reste des paysans, la plupart mal armés, formait une masse confuse autour des canons et des caissons, que l'on tenait toujours à une grande distance ; la cavalerie, composée des hommes les plus intelligents, servait à la découverte de l'ennemi, à l'ouverture de la bataille, à la poursuite des fuyards, et surtout à la garde du pays après la dispersion des soldats.

Quand les combattants se trouvaient réunis, pour une expédition, au lieu qui leur avait été désigné, avant d'attaquer les bleus ou d'essuyer leur charge, la troupe entière tombait à genoux, chantait un cantique et recevait l'absolution du prêtre, qui, après avoir béni les armes, se mêlait souvent dans les rangs pour assister les blessés ou ramener les fuyards en leur montrant le crucifix.

La tactique des Vendéens était presque toujours la même. Pendant que leur avant-garde attaquait l'ennemi de front, tout le corps d'armée l'enveloppait, en se dispersant à droite et à gauche au commandement : Égaillez-vous allez-vous, les gars ! Ce cercle invisible se resserrait en tiraillant à travers les haies, et si les bleus ne parvenaient point à se dégager, ils périssaient tous dans quelque carrefour ou dans quelque chemin creux. Arrivés en face des canons dirigés contre eux, les plus intrépides Vendéens s'élançaient en faisant le plongeon à chaque décharge (Ventre à terre, les gars !) et s'emparaient des pièces en exterminant les canonniers.

Au premier pas des républicains en arrière, un cri sauvage des paysans annonçait leur déroute ; ce cri trouvait à l'instant et de proche en proche mille échos effroyables, et tous, sortant comme une fourmilière des broussailles, des genêts, des coteaux et des ravins, se ruaient corps à corps à la poursuite et au carnage. Chacun démontait un bleu, l'égorgeait ou lui brûlait la cervelle, et lui prenait son cheval, son argent et ses armes.

On conçoit quel était l'avantage des indigènes dans ce labyrinthe fourré du Bocage, dont eux seuls connaissaient les détours. S'ils étaient vaincus, ils trouvaient le même avantage pour fuir ; aussi leurs chefs avaient-ils toutes les peines du monde à les rallier. Au reste, il ne fallait pas que la durée des expéditions dépassât plus d'une semaine.

Ce terme arrivé, quel que fût le dénouement, le paysan retournait faire sa moisson, embrasser sa femme et prendre une chemise blanche ; quitte à revenir avec une religieuse exactitude au premier appel de ses chefs. Le respect de ces habitudes était une des conditions du succès ; on en eut la preuve lorsque, le cercle des opérations s'élargissant, on voulut assujettir ces vainqueurs indisciplinés à des excursions plus éloignées et à une plus longue présence sous les armes.

Tout Vendéen fit d'abord la guerre à ses frais, payant ses dépenses de sa bourse et vivant de l'humble pain de son ménage. Plus tard, quand les châteaux et les chaumières furent brûlés, on émit des bons au nom du roi ; les paroisses se cotisèrent pour les fournitures de grains, de boeufs et de moutons. Les femmes apprêtaient le pain, et, à genoux sur les routes où les paysans devaient passer, elles récitaient le chapelet en attendant les soldats auxquels elles offraient l'aumône de la foi.

Les paroisses armées communiquaient entre elles au moyen de courriers établis dans toutes les communes et toujours prêts à partir. Ces courriers, connaissant les moindres détours du pays, se glissaient invisibles à travers les ligues des bleus. C'étaient souvent des enfants et des femmes qui portaient dans leurs sabots les dépêches de la plus terrible gravité.

Les Vendéens avaient organisé une correspondance télégraphique au sommet de toutes les hauteurs, de tous les moulins et de tous les grands arbres de leur pays. Ils appliquaient à ces arbres des échelles portatives, observaient des plus hautes branches la marche des bleus, et tiraient un son convenu de leurs cornes de pasteur. Ce son, répété de distance en distance, portait la bonne ou la mauvaise nouvelle à tous ceux qu'elle intéressait. La disposition des ailes de moulin avait aussi son langage. Ceux de la montagne des Alouettes, près des Herbiers, étaient consultés à toute heure par les divisions du centre. Voilà ce qu'avait fait de cette pacifique contrée la loi politique et religieuse.

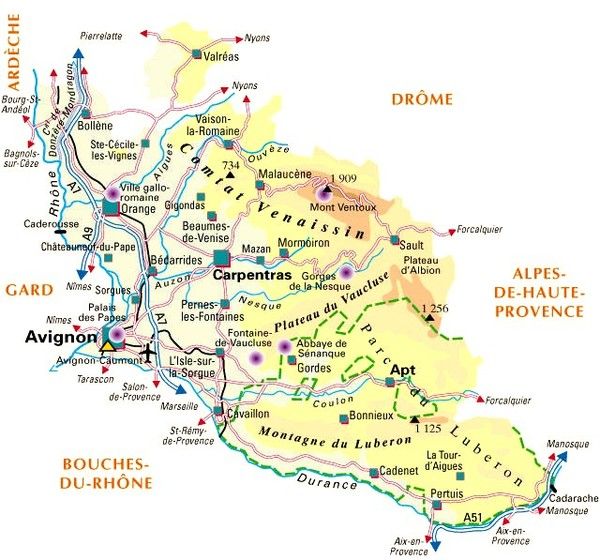

Les départements-(histoire)- Vaucluse - 84 -

Le territoire qui forme aujourd'hui le département de Vaucluse était occupé, avant la conquête romaine, par trois peuplades celtiques, les Cavares, les Voconces et les Méminiens. Les Cavares, répandus sur les bords du Rhône et de la Durance, occupaient les pays d'orange (Arausio), d'Avignon (Aouenion) et de Cavaillon. Les Voconces avaient pour capitale Vaison, au nord-est, et les Méminiens étaient fixés aux alentours de Carpentras, sur le versant méridional du mont Ventoux.

Les Phéniciens pénétrèrent chez ces peuples et lièrent avec eux des relations de commerce. Plus tard, les Phocéens s'étant établis à Marseille, les Cavares devinrent les alliés de cette florissante république, dont le contact adoucit leurs moeurs et les enrichit. Cette alliance avec Marseille les entraîna dans l'alliance de Rome. Ils tentèrent, mais en vain, d'arrêter Annibal au passage du Rhône, et ils s'armèrent encore, mais inutilement, quand ils virent les vainqueurs de Carthage s'introduire au coeur de la Gaule et, dans leur pays même, porter les premiers coups à l'indépendance de la grande nation des Celtes ; car c'est tout près d'Avignon, au confluent de la Sorgues et du Rhône, que le consul Cn. Domitius Ahenobarbus, l'an 121 avant J.-C., défit complètement les Arvernes et dressa des tours chargées de trophées, contrairement, dit Florus, à l'usage des Romains, qui n'avaient point l'habitude de reprocher aux vaincus leur défaite. La protection de Rome se changea bientôt en domination. Les Cavares, les Voconces, les Méminiens furent enveloppés dans la Narbonnaise. Après la division de la Gaule en dix-sept provinces, ils furent compris dans la Viennoise.

Avec les moeurs celtiques, déjà fort modifiées, disparurent les monuments mégalithiques, et l'on aurait grande peine, avec le petit nombre de médailles gauloises trouvées jusqu'ici dans la contrée, à reconstruire l'histoire de la période celtique. Rome recouvrit tout de sa civilisation et de ses monuments, et le département de Vaucluse nous en offre encore aujourd'hui de magnifiques restes. La population elle-même fut à peu près renouvelée, et par les colonies militaires que César y établit, et par le grand nombre de Romains que l'administration, le commerce les intérêts de toute sorte y attirèrent pendant la longue durée de l'empire.

Dans le partage que les barbares du Ve siècle se firent de la Gaule, les bords du Rhône et de la Durance, ravagés par les Alains, les Suèves, les Vandales et les Goths, échurent aux Burgondes et furent compris dans leur royaume. Mais les Francs les leur disputèrent plus d'une fois ; Clovis y parut. Les rois d'Austrasie tinrent longtemps Avignon en leur puissance. Les Lombards se montrèrent ensuite, et furent repoussés par le patrice Mummol ; vinrent ensuite les Sarrasins, à qui Mauronte, maître de Marseille, ouvrit le pays. Charles Martel les chassa (737).

Après le démembrement de l'empire carlovingien et du royaume d'Arles, fondé par Boson, l'Avignonnais et le Venaissin échurent aux comtes de Provence. C'est à tort que l'on a quelquefois regardé comme une même chose le comtat d'Avignon et le comtat Venaissin. Le Venaissin, qui ne fut érigé en comté qu'au XIVe siècle par Clément V, était un pays distinct de l'Avignonnais. Il paraît tirer son nom de Vénasque, jadis ville importante, évêché et capitale du pays avant que Carpentras lui eût ravi ce titre.

Après les comtes de Provence, ce furent les comtes de Toulouse qui devinrent maîtres de ces deux pays, et ils le demeurèrent pendant plus de deux siècles. Par le traité de Meaux (1229), Raymond VII abandonna au pape tout ce qu'il possédait sur la rive gauche du Rhône. Cette cession, confirmée en 1274 par Philippe le Hardi, mit les papes en possession du comtat Venaissin.

Le comtat d'Avignon ne leur appartint qu'en 1348, après que Jeanne, reine de Naples, l'eût vendu à Clément VI. Bien qu'ils eussent cessé de résider dans le pays en 1376, ils le gardèrent néanmoins jusqu'à la Révolution française, en se faisant représenter à Avignon par un vice-légat, et dans le comtat Venaissin par un ecclésiastique d'un rang moins élevé qu'on appelait recteur.

Seulement, dans cet intervalle, les deux comtats furent trois fois saisis par les rois de France : la première fois par Louis XIV, de juillet,1663 à juillet 1664, à l'occasion de l'insulte faite par la garde corse du pape à l'ambassadeur de France, le duc de Créqui ; la seconde fois encore par Louis XIV, lors de ses démêlés avec Innocent XI, d'octobre 1689 à octobre 1689, en vertu d'un arrêt rendu en 1683 par le Parlement, et portant réunion de ces pays au royaume ; la troisième fois enfin, de 1768 à 1774, par Louis XV, qui voulait punir l'affront fait par Clément XIII au duc de Parme. Toujours restituées par les rois aux pontifes, ces enclaves, qui rompaient l'unité du royaume dans le Midi, ne furent définitivement ramenées dans le sein de la France que par la Révolution ; mais ce ne fut pas sans quelques difficultés.

Les obstacles ne vinrent pas, comme on pourrait le croire, d'une opposition d'idées. Il semble que les Avignonnais et les Venaissinois, si longtemps soumis à la tiare, eussent dû haïr les doctrines révolutionnaires ; ce fut le contraire, ils leur ouvrirent les bras. Dès 1790, Avignon substituait les armes de France à celles de Rome et chassait le vice-légat.

Quant aux Venaissinois, ils tinrent une conduite plus singulière ; ils eurent la prétention de former un petit État indépendant, qui réaliserait chez lui les réformes de la Constituante, mais sans souffrir qu'on parlât de le réunir à la France. Dès 1785, l'assemblée ordinaire du Venaissin avait songé à opérer des réformes.

Mais, en 1789, l'effervescence croissant et faisant éclater des insurrections en plusieurs lieux, elle supplia le pape Pie VI de permettre la convocation des états généraux de la province, qui n'avaient pas été réunis depuis 1596. Le pape éluda, nomma une commission de réformes ; mais les Venaissinois ne se laissèrent point payer de celle monnaie, et il fallut que le légat autorisât enfin les élections ; elles se firent en avril 1790 ; l'assemblée fut formée de cent sept députés, quatorze pour le clergé, neuf pour la noblesse, quatre-vingt-quatre pour le tiers. La division des ordres était maintenue. Le 30 mai, les états généraux ouvrirent leurs séances et prirent le titre d'Assemblée représentative.

L'égalité de l'impôt, l'abolition des immunités ecclésiastiques et des titres de noblesse furent adoptées ; Pie VI fut déclaré prince constitutionnel des Venaissinois. Comme Avignon voulait contrarier la révolution venaissinoise et la forcer de se confondre dans la Révolution française en l'associant à la fédération, l'Assemblée représentative forma un camp de douze mille hommes à la tour de Sabran, renouvela le serment de fidélité à Pie VI et accueillit le vice-légat fugitif.

Mais toujours révolutionnaire, alors même qu'elle demeurait fidèle au pape, elle vota, malgré le veto du vice-légat, l'abolition des justices seigneuriales et une nouvelle organisation judiciaire, puis divisa le pays en quatre départements : d'Aigues, de l'Auzon, de l'Ouvèze et de Vaucluse.

Cette innocente parodie de la grande Révolution française ne pouvait durer bien longtemps. Les Avignonnais envahirent le Venaissin et enlevèrent Cavaillon ; la lutte devint sanglante ; Carpentras, deux fois assiégée, opposa une héroïque résistance à Jourdan Coupe-tête, qui lui lança en vain plus de deux cent boulets rouges. Mais, malgré tout, le parti français gagnait chaque jour du terrain, même dans le pays. L'Assemblée nationale de France chargea enfin trois commissaires, Verninac Saint Maur, Lescène-des-Maisons et l'abbé Mulot, d'aller mettre fin à une lutte aussi funeste que ridicule, et, le 14 septembre 1791, un décret, rendu sur la proposition du député Camus, réunit à la France Avignon et le comtat Venaissin.

Nous avons laissé de côté jusqu'ici cette partie du pays des Cavares où est située Orange. Elle fut érigée par Charlemagne en comté et donnée à Guillaume au Cornet, qui s'était distingué par sa valeur dans la guerre contre les infidèles. Ce Guillaume fut le chef de la première maison d'Orange, éteinte dans les mâles en 1185. L'héritière, Tiburge, avait épousé Bertrand, de l'illustre famille des Baux, lequel fonda la seconde maison d'Orange. C'est son fils, Guillaume V, qui échangea le titre de comte contre celui de prince d'Orange par la grâce de Dieu, auquel il joignit celui de roi d'Arles, par autorisation de l'empereur Frédéric Il (1214).

La troisième maison d'Orange commença, à la fin du XIVe siècle, dans la personne de Jean de Châlons, époux de l'héritière, Marie de Baux. Cette maison est illustre, mais elle se montra généralement hostile aux rois de France. Louis Ier, fils de Jean, nommé gouverneur du Languedoc par lsabeau de Bavière, repoussa des murs d'Orange le dauphin Charles ; en 1430, il envahit le Dauphiné en compagnie du duc de Savoie ; mais il fut repoussé par le gouverneur Gaucourt, et se laissa même enlever un instant sa capitale.

Guillaume VIII ne fut pas plus heureux, et, après avoir accompagné Charles le Téméraire au siège de Liège, se fit faire prisonnier par Louis XI, qui l'obligea de lui prêter l'hommage féodal (1473). Son successeur prit part aux complots du duc d'Orléans pendant la minorité de Charles VIII, et fut avec lui fait prisonnier à Saint-Aubin-du-Cormier. Enfin Philibert ler, le plus considérable par ses talents, passa dans le camp de Charles-Quint pour se venger de l'affront que lui avait fait François Ier. Celui-ci confisqua sa principauté, s'empara de sa personne et le tint captif à Bourges, jusque après le traité de Madrid.

Philibert fut tué en 1530 au siège de Florence, après avoir institué son héritier son neveu, René de Nassau ; sa sœur, Claude, ayant épousé Henri, comte de Nassau. Ce René commença donc, en,1530, la quatrième maison d'Orange, Nassau Orange, la plus fameuse de toutes ; c'est de celle là que sortiront Guillaume IX, fondateur de la république des Provinces-Unies, et Guillaume-Henri, l'ennemi acharné de Louis XIV, roi d'Angleterre après la révolution de 1688.

Ce dernier étant mort sans postérité la principauté d'Orange devint l'héritage de Frédéric-Guillaume, roi de Prusse, qui la céda à la France au traité d'Utrecht ; il fut alors stipulé que les héritiers du prince de Nassau auraient le droit d'imposer à une partie de la Gueldre le nom de principauté d'Orange et d'en retenir le titre et les armoiries. Depuis ce temps, l'héritier présomptif du royaume de Hollande porte le titre de prince d'Orange. Quant à la véritable principauté d'Orange, détachée un instant de la couronne en faveur du prince Armand de Bourbon-Conti, elle y fut de nouveau et définitivement réunie en 1731, et fit partie de la province de Dauphiné.

Lors de la division de la France en départements, en 1791, le comtat d'Avignon, le comtat Venaissin et la principauté d'Orange furent réunis pour former celui de Vaucluse.

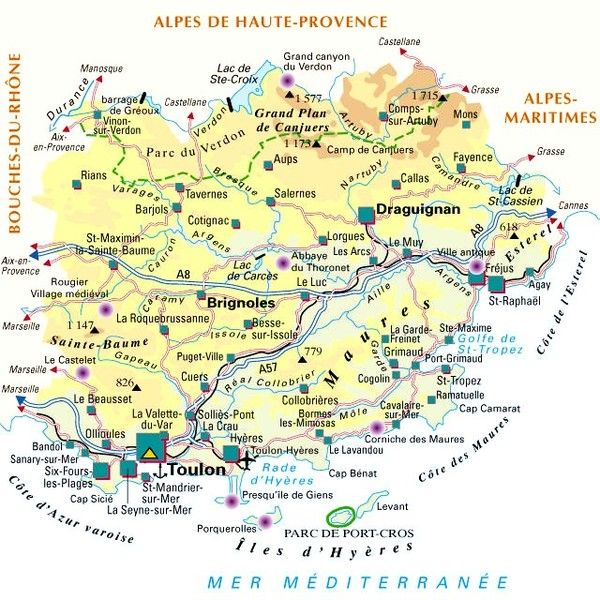

Les départements-(histoire)- Var - 83 -

L'histoire du département du Var se confond tellement avec celle des deux départements limitrophes, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-de-Hautes-Provence, que nous nous contenterons d'en faire une esquisse rapide, en renvoyant pour plus de développements à l'histoire de ces deux départements.

Des peuplades celtiques, appartenant à la confédération puissante des Ligures Saliens, en occupaient le territoire avant la conquête romaine c'étaient les Décéates, dans le village d'Antibes ; les Suétriens, les Quariates, les Adunicates, les Oxybiens, les Ligaunienset les Sueltères, dans le bassin de l'Argens, la rivière aux eaux blanches comme l'argent.

Ces peuples ont laissé peu de monuments. On montre pourtant près de Draguignan un imposant dolmen : moins embarrassée que la science pour expliquer les mystères archéologiques, l'imagination populaire, en Provence comme en Bretagne, a évoqué la toute-puissance des fées.

Le pâtre provençal a oublié les sanglants sacrifices de ses pères : il vous raconte dans sa langue harmonieuse que, en des temps bien éloignés, une fée, qui se plaisait à se déguiser en bergère et à jouer de la mandoline sous les bosquets d'orangers et de grenadiers, inspira un violent amour à un jeune seigneur, qui lui-même était un génie. Il lui demanda sa main et elle promit de l'épouser, mais à une condition : il fallait que son mariage fût célébré sur une table formée de trois pierres, dont deux dressées sur le tranchant et à neuf pas de distance, et ayant pareille hauteur, serviraient de supports à une troisième presque carrée, de onze pas de long sur deux pas d'épaisseur. A cette description, le seigneur reconnut trois pierres énormes qui, depuis dix siècles, avaient roulé du haut de la montagne de Fréjus dans la gorge que parcourt la grande route.

Le génie se mit à l'oeuvre ; il dressa les deux pierres qui devaient servir de supports, mais sa puissance n'alla pas jusqu'à remuer la troisième, tant elle était lourde. La bergère fée eut pitié de sa peine : elle se rendit la nuit auprès de l'énorme pierre et traça alentour avec sa baguette un cercle magique ; aussitôt une grande flamme sortit de terre, et la pierre fut en un instant transportée sur les deux autres. Elle attendit le lendemain son amant avec plus d'impatience, espérant jouir de sa surprise : mais, à peine eut-il vu accomplie la condition d'où semblait dépendre son bonheur, qu'il tomba mourant aux pieds de celle qu'il aimait. Avant d'expirer, il lui révéla un fatal secret : on lui avait prédit qu'il mourrait quand il serait amoureux d'une personne plus puissante que lui, et il avait cru, en adressant ses vœux à une bergère, n'avoir rien à redouter. La légende ajoute que la pauvre fée, désespérée des funestes effets de son travestissement, suivit de près l'amant dont elle avait causé la mort.