Départements animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Les départements-(histoire)-

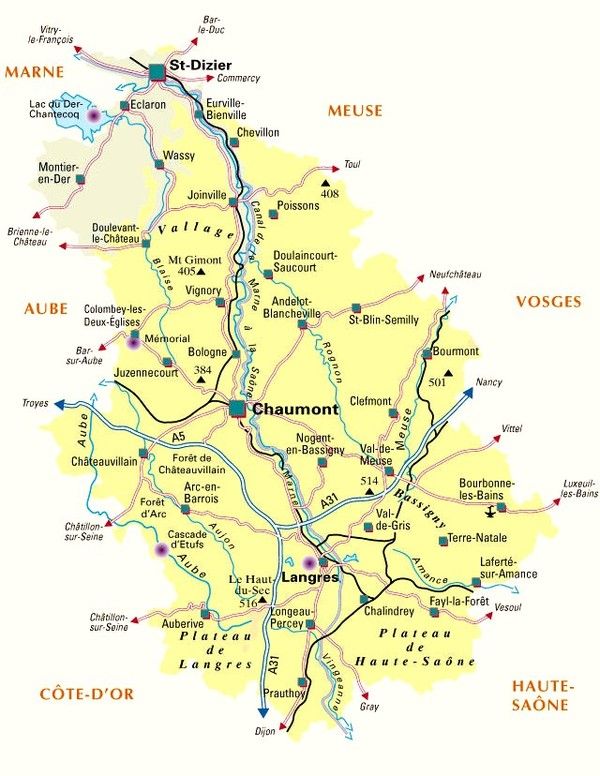

Les départements et leur histoire-Haute Marne-52-

Antérieurement à la conquête romaine, le territoire qui forme aujourd'hui le département de la Haute-Marne était occupé par les Lingones, l'un des peuples les plus anciens et les plus puissants des Gaules. Cantonnés sur la limite de la Belgique et de la Celtique, ils confinaient, au nord, avec les Remi et les Leuci ; au sud, avec les &Aeligdui ; à l'ouest, avec les Senones et les Tricasses ; à l'est, la Saône les séparait des Sequani.

Ils avaient pour capitale Langres, qui a pris le nom du peuple, mais qui s'appelait auparavant Andomadunum. Ainsi que les autres peuplades gauloises, les Lingons reconnaissaient, sous le nom de Diex, et non Dis, comme plusieurs auteurs l'ont écrit, un esprit souverain et créateur de l'univers, un Dieu qui punit le vice et récompense la vertu. Ils croyaient aussi à l'immortalité de l'âme. C'était en plein air, au sein des forêts, que s'accomplissaient leurs mystères sacrés. On retrouve encore, en plusieurs endroits de la Haute-Marne, de ces grandes pierres druidiques sur lesquelles ils sacrifiaient à leur divinité. D'après l'inventaire des monuments mégalithiques de la Champagne, publié par M. A. Daguin, on compte dans la Haute-Marne : 5 dolmens, 6 menhirs, 1 cromlech (les Fourches, près de Langres), 1 pierre branlante, 12 pierres diverses.

Six cents ans avant l'ère chrétienne, les Lingons, unis aux Boïens, passèrent les Alpes Pennines. Ayant traversé le fleuve sans fond (c'est ainsi que les Celtes désignaient le Pô), ils chassèrent les Étrusques de la rive droite, et s'y établirent. Braves, impétueux, on les voyait fendre sur l'ennemi avec tant de rapidité, que quelques auteurs font dériver leur nom du mot grec liggein, qui signifie fondre. Cependant, trop faibles pour lutter contre de puissants voisins, ils furent à leur tour conquis, et chassés par les Romains du territoire qu'ils occupaient au delà des Alpes.

César les trouva établis sur l'une et l'autre rive de la Marne, formant une cité (civitas) populeuse et puissante. Compris dans cette partie de la Gaule vierge encore des armes romaines, et connue sous le nom de Gallia comata, Gaule chevelue, ils y dominaient, suivant Tacite, sur d'autres peuples. Il paraît qu'ils pratiquaient l'agriculture. Claudien vante leurs champs fertiles et leurs riches moissons, qui, de son temps, servaient à l'approvisionnement de Rome.

César, loin de les combattre, rechercha leur alliance. Il mande au sénat, comme une nouvelle très favorable, qu'il a gagné l'amitié des Lingons. Ceux-ci lui fournirent des vivres et des contingents dans sa guerre contre les Helvètes. C'est sur le territoire Lingon, près de la source de l'Aube, que six mille Helvètes, vaincus par les Romains, furent vendus comme esclaves ou massacrés. A quelque distance d'Auberive, on trouve la vallée où cette action sanglante se passa, qui fut désignée sous le nom de Vaux-Sang (vallis Sanguinis).

Alliés du peuple romain, faederati, suivant l'expression de Pline, les Lingons lui restèrent fidèles. Vainement l'héroïque Vercingétorix essaya-t-il de les rallier à la cause de l'indépendance nationale. Dans cette lutte suprême du courage gaulois contre l'étranger, ils restèrent indifférents , comme si, dans leurs courses aventureuses, ils avaient perdu le souvenir et le sentiment de la patrie. Plus tard même, quand Julius Vindex voulut renverser Néron, ils se déclarèrent contre lui, et soutinrent avec les Trévires, dit Tacite, les intérêts de Néron ; ce dont Galba les punit en privant leurs villes de leurs murailles et d'une partie de leur territoire.

C'était trop de honte ; ils se réveillèrent enfin. Vitellius et Vespasien se disputaient l'empire ; les légions étaient divisées ; le sang de Vercingétorix avait engendré des vengeurs dans les Gaules. Ce n'était plus seulement l'indépendance qu'elles réclamaient, c'était l'empire ; les druides, sortant de leurs retraites, prêchaient la guerre sacrée ; sur les bords du Rhin, Velléda, la prophétesse, avait parlé ; ses oracles promettaient la victoire aux fils des vieux Celtes.

De toutes parts on courait aux armes. Conduits par Julius Sabinus, leur chef, les Lingons se rallièrent à l'empire gaulois, et jurèrent de le défendre. Julius Sabinus était d'une naissance illustre ; il remontait à Jules César. Puissant et renommé parmi les Lingons, son courage, quoi qu'en dise Tacite, qui représente ce chef gaulois comme un fou ambitieux, n'était pas au-dessous de sa fortune. Proclamé césar, il marcha contre les Sequani, restés fidèles aux Romains.

Après plusieurs combats, il fut vaincu. Réduit à la dernière extrémité, il hésita sur ce qu'il deviendrait. La fuite en Germanie lui était facile ; mais, uni depuis peu par amour à une jeune Gauloise nommée Éponine, il préféra braver tous les périls plutôt que de se séparer de celle qu'il ne pouvait ni abandonner ni emmener avec lui. Dans une de ses maisons de campagne existaient de vastes souterrains, construits jadis pour les usages de la guerre, et propres à recevoir des vivres, des meubles, tout ce qui était nécessaire à la vie de plusieurs hommes. L'entrée en était secrète et connue seulement de deux affranchis dévoués à Sabinus.

Ce fut dans cette maison que se rendit le noble Gaulois, annonçant qu'il allait terminer sa vie par le poison, et il congédia ses serviteurs et tous ses esclaves. Les deux affranchis mirent alors le feu au bâtiment ; et le bruit se répandit en tout lieu que Sabinus s'était empoisonné, et que son cadavre avait été la proie des flammes. A cette nouvelle, trop bien confirmée par le témoignage de Martial, l'un des affranchis fidèles, une douleur inexprimable s'empara d'Éponine ; elle se jeta la face contre terre, pleurant et sanglotant, et resta trois jours et trois nuits dans son désespoir, refusant toute nourriture. Sabinus, attendri et effrayé, lui envoya de nouveau Martial pour lui révéler qu'il n'était point mort, qu'il vivait dans une retraite inconnue, mais qu'il la priait de persévérer aux yeux du monde dans son affliction, afin d'entretenir une erreur à laquelle il devrait son salut.

Qu'on se représente, s'il se peut, l'état d'Éponine à cette nouvelle ; l'allégresse dans l'âme, elle prit tous les signes du deuil, et joua si bien, selon l'expression d'un ancien, la tragédie de son malheur, que personne n'en conçut le moindre doute. Bientôt, brûlant de voir son époux, elle se fit conduire pendant la nuit au lieu de sa retraite, et revint avant le jour ; elle y retourna, s'enhardit peu à peu à y rester ; puis elle n'en voulut plus sortir... Là elle devint deux fois mère : « Seule comme la lionne au fond de sa tanière, dit un écrivain grec qui connut l'un de ses fils, elle supporta les douleurs de l'enfantement, et nourrit de son sein ses deux lionceaux. »

Par intervalles, elle allait en Italie observer et consulter leurs amis communs. Mais les deux époux furent enfin découverts et conduits prisonniers à Rome. Amenée devant l'empereur, Éponine se prosterna à ses pieds, et lui montrant ses enfants : « César, dit-elle, je les ai conçus et allaités dans les tombeaux afin que plus de suppliants vinssent embrasser tes genoux. » Ses paroles, sa douceur, son héroïsme, arrachèrent des larmes à tous les assistants ; mais Vespasien, inflexible, ordonna de traîner sur-le-champ Sabinus au supplice. Éponine alors se releva, et d'une voix forte et pleine de dignité, elle réclama que des destinées si longtemps communes ne fussent point désunies à ce dernier moment. « Fais-moi cette grâce, Vespasien, s'écria-t-elle, car ton aspect et tes lois me pèsent mille fois plus que la vie dans les ténèbres et sous la terre ! »

Depuis longtemps les Gaules étaient pacifiées. Le sang de l'héroïque Éponine et du malheureux Sabinus fut le dernier versé pour la cause de la vieille indépendance gauloise. La Gaule se résigna à devenir romaine. Cependant, les Lingons résistèrent encore et ne firent la paix avec Rome que sous Domitien. Toujours libres et indépendants, Valentinien voulut les rendre tributaires. « Que l'empereur sache, lui répondirent-ils, que les Lingons aiment avant tout la liberté. S'il veut les forcer à faire quelque chose qui y soit contraire, il verra combien ils sont prompts à prendre les armes ! »

Cette réponse fière et courageuse arrêta les volontés de l'empereur, et les Lingons continuèrent d'envoyer, selon leur coutume, une main droite d'argent aux légions romaines en signe d'alliance. Mais s'ils restèrent libres en face des dominateurs du monde, ils n'échappèrent pas à la servitude commune quand les barbares se ruèrent sur l'empire. A la fin du IIIe siècle, les Vandales ravagèrent leur territoire, et le couvrirent de sang et de ruines. « Plus tard, dit Arthur Daguin, le pays de Langres fut conquis par les Francs ; mais, depuis trois siècles déjà, le christianisme y avait pénétré par le zèle de saint Bénigne, l'apôtre de la Bourgogne, envoyé par saint Irénée vers l'an 160 ; et plusieurs auteurs très autorisés placent vers l'an 200 l'épiscopat de saint Sénateur, premier évêque de Langres.

« Dans les siècles. suivants, le territoire des Lingons se présente comme divisé en comtés. Les chroniques nous ont transmis les noms de ceux d'Attouar, de Bar-sur-Aube, de Bar-sur-Seine, du Bassigny, de Bologne et d'Andelot, de Nijon, de Duesmois, de Langres, de Lassois, de Mémont, du Moge, d'Ousche et de Tonnerre. Tous ces comtés paraissent avoir relevé de celui de Langres dont les évêques devinrent titulaires en 967. Après l'avoir aliéné vers l'an 1000, les évêques de Langres le rachetèrent en 1178 ou 1179, et en offrirent la suzeraineté au roi de France, à condition que ce comté ne serait jamais séparé de la couronne. C'est, croit-on, en retour de ce don que les évêques reçurent les titres de duc de Langres et de pair de France. »

Au Moyen Age, le Langrois et le Bassigny comptaient un grand nombre d'abbayes : Auberive, Beaulieu, Belmont, Benoîtevaux, Lacrêtre, Longuay, Morimond, Poulangy, Septfontaines, Val-des-Écoliers, Vaux-Ia-Douce, dont la plupart suivaient la règle de saint Bernard. Pendant que ces laborieux solitaires s'efforçaient de rendre la vie à ce pays si bouleversé par les barbares, les seigneurs Langrois ne cessaient de l'agiter par leurs querelles particulières.

Plus tard, Philippe le Bel leur fit défense de guerroyer entre eux. C'était, disaient-ils, leur enlever leur plus beau privilège : ils s'en plaignirent à Louis le Hutin, qui rapporta la défense. Dès lors plus de repos pour ce malheureux pays. Partout et toujours l'anarchie et la guerre ! Champs ravagés, paysans rançonnés, pillés, vexés, bourgs et villages réduits en cendres, tels furent les résultats des longues luttes féodales des sires de Vergy, d'Aigremont et de Châteauvillain, etc.

Puis vinrent les Anglais et leurs partisans qui, de 1350 environ jusqu'en 1435, guerroyèrent dans le pays et le désolèrent. « Pour retourner au service du roi au milieu des garnisons ennemies , disent les Langrois dans une supplique, il a fallu faire le sacrifice de tous nos biens ; car ces garnisons, logées tout à l'entour de la ville, ont pillé et incendié de toutes parts, tué les gens, bouté le feu, extirpé et copé nos vignes et nos blés, dégasté nos biens, maisons et héritages. Pour ce faict, ajoutent-ils, la chose nous est venue de si grand'charges et sommes tombés en si grande pauvreté que nous n'avons de quoi vivre ; contraints, ne pouvant l'acheter à argent, de bailler ès marchands, pour avoir du blé, plusieurs de nos biens meubles, c'est à sçavoir : pos, poelles, chaudrons, lis, linges et autres meubles. »

Telle était la misère des Langrois ; mais hélas ! leurs maux n'étaient pas finis. A peine délivrés de l'étranger, ils virent s'abattre sur leur territoire une foule d'aventuriers, connus sous le nom d'écorcheurs et de retondeurs. Le bâtard de Bourbon occupait le pays de Langres à la tête de ces bandits. Il s'était emparé de La Mothe, d'où il mettait tout le pays à contribution. Chargé de butin, il se disposait à se ruer sur la Bourgogne, quand Jean de Vergy surprit sa bande et la dispersa. Pour lui, arrêté à Bar-sur-Aube, jugé et condamné, il fut jeté à la rivière dans un sac.

Après la guerre vint la famine, en 1437. Migneret révèle dans son Histoire de Langres qu' « on voyait dans les villes les pauvres se rassembler sur Ies fumiers et y périr de faim. Cette famine fut suivie de la peste ; les loups, accoutumés à se nourrir de cadavres humains, se jetaient sur les vivants jusque dans les villes."

Au XVIe siècle, ce pays souffrit peu des guerres religieuses ; le parti des politiques y dominait, et, malgré le voisinage des Guises, malgré la sanglante provocation de Wassy, fidèle au roi, il sut rester sage et tranquille. Mais, dans les querelles de la maison d'Autriche et de la France, il fut en proie à toutes les calamités de la guerre.

On sait que, après le siège de Dôle par le prince de Condé, les armées réunies de la Lorraine, du comté de Bourgogne et de l'empire envahirent le territoire. Cette guerre, qui dura de 1636 à 1642, « a laissé, ajoute Migneret, des souvenirs ineffaçables dans l'esprit de la population. Chaque village brûlé ou détruit a transmis l'histoire de son malheur aux générations actuelles ; quelques contrées portent encore le nom redouté de Galas (général des impériaux), et des personnes dignes de foi nous ont assuré avoir entendu, dans leur jeunesse, ajouter aux litanies des saints cette expression naïve dé la terreur que les généraux inspiraient : A Forfats, Galas et Piccolomini, libera nos, Domime ! »

Jusqu'en 1814, ce pays vécut tranquille ; mais, dans cette année désastreuse, il fut occupé par les alliés. Napoléon chassa l'ennemi de Saint-Dizier. Voulant occuper Troyes avant lui, et empêcher la jonction des deux armées, autrichienne et prussienne, il traversa la forêt du Der, atteignit le 28 janvier Montierender et arriva le 29 à Brienne, d'où il chassa Blücher.

Après les combats des 20 et 21 février sur l'Aube, il s'était porté par Saint-Dizier et Joinville sur Doulevant. Ce mouvement hardi jeta la terreur parmi les coalisés ; se voyant menacés sur leurs derrières, les Autrichiens évacuèrent Chaumont et se retirèrent sur Langres. Plus encore que les villes, les campagnes eurent à souffrir de l'invasion. Aussi les paysans étaient-ils exaspérés. Réfugiés dans les bois, ils ne craignaient pas d'attaquer les corps isolés et les convois. Ceux de Perrancey, Vieux-Moulins et Noidant, entre autres, armés de vieux fusils et de fourches, se jetèrent sur les Cosaques et en tuèrent un grand nombre. Un escadron autrichien se porta sur Vieux-Moulins, avec l'ordre d'amener prisonnier tout ce qu'il trouverait. Il n'y avait plus que quelques vieillards.

Durant la guerre franco-allemande de 1870-1871, le département de la Haute-Marne eut à subir l'invasion des armées ennemies et à payer d'énormes réquisitions. La première armée (Ier, VIIe et VIIIe corps), sous les ordres du général de Manteuffel, occupa Joinville, Bologne, Chaumont, Nogent et Châteauvillain ; la deuxième armée, commandée par le prince Frédéric-Charles, occupa Saint-Dizier, Montierender, Joinville, Châteauvillain et Montigny ; enfin, la troisième armée, commandée par le prince royal Frédéric-Guillaume de Prusse, passa à Saint-Dizier et Blesmes. Les pertes subies par le département de la Haute-Marne, durant cette guerre funeste, ont été évaluées officiellement à 7 401 293 fr. 40.

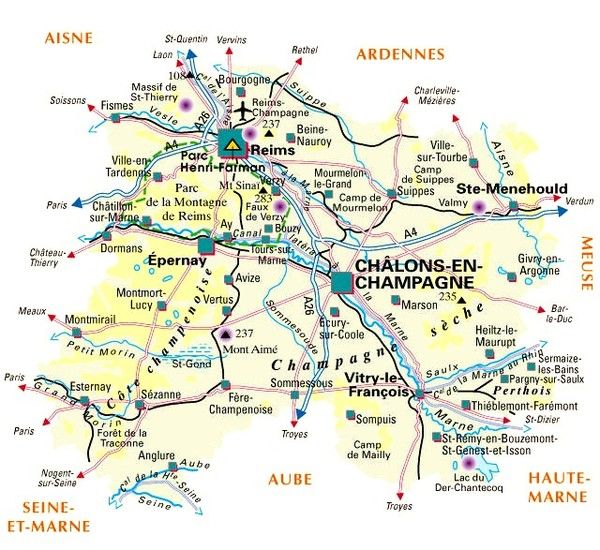

Les départements et leur histoire - Marne - 51 -

Lorsque les Romains pénétrèrent dans les Gaules, ils trouvèrent la partie sud-est du territoire, qu'ils désignèrent après leur conquête sous le nom de Belgica secunda, occupée par deux peuplades, les Remi et les Catalauni, dont tous leurs auteurs s'accordent à vanter le courage et la puissance. Ces contrées qui devinrent, sous la monarchie franque, les domaines indépendants des évêques de Reims et de Châlons, quoique enclavées dans la Champagne et rattachées par certains liens de vassalité aux comtes de cette province, ont formé presque en entier le département actuel de la Marne.

Tout ce qui précède la période romaine est resté dans l'obscurité la plus profonde ; mais il est permis de supposer, pour ces populations, de glorieux antécédents, sur la foi de César lui-même, leur ennemi et leur vainqueur, écrivant dans ses immortels Commentaires : Gallorum omnium fortissimi Belgii ; ce à quoi Strabon ajoute : Inter istas gentes Remi sunt nobilissimi (De tous les Gaulois, les Belges sont les plus braves, et parmi eux les Rémois sont les premiers à citer). De pareils titres de noblesse peuvent consoler de quelques lacunes dans l'histoire ; il est à regretter cependant qu'aucun document, qu'aucun débris de monuments religieux ou civils ne vienne jeter la moindre clarté sur un passé qui avait- valu à nos ancêtres une si glorieuse renommée et une position si importante.

César et ses successeurs, qui se connaissaient en valeur et savaient l'honorer, firent tous leurs efforts pour s'attacher les Remi et les Catalauni ; ils y parvinrent et s'en firent des alliés aussi fidèles que les Éduens l'étaient dans la partie celtique de leur nouvelle conquête ; aussi n'avons-nous à citer aucune révolte contre la domination des vainqueurs. De nombreuses fouilles archéologiques ont été pratiquées dans le département et ont amené d'importantes découvertes en objets gallo-romains, notamment dans la contrée sise entre Reims et Sainte-Menehould, et aux environs de Sézanne. MM. de Baye à Baye, Counhage à Suippes, de Barthélemy à Courmelois, Werlé à Reims, ont de précieuses collections. On a découvert à Coizard, arrondissement d'Épernay, une station extrêmement importante de l'âge de la pierre polie, connue de tout le monde savant.

Ce qui, partout ailleurs, est une occasion de déchirements et de persécutions s'accomplit dans cette contrée sans que l'harmonie en paraisse troublée ; les temples s'y élèvent en l'honneur de Jupiter, de Mars et d'Apollon, sans protestation des cultes abolis ; le christianisme y apparaît à son tour dès le IIIe siècle, sans que des mesures bien rigoureuses signalent les vengeances du paganisme menacé ; enfin les barbares eux-mêmes semblent respecter ce territoire comme un terrain neutre et consacré à la paix, et lorsque Attila en menace la capitale, on voit combattre, pour sa défense, sous le même drapeau, les Francs de Mérovée, les Wisigoths de Théodoric et les légions d'Aétius.

La substitution de la monarchie de Clovis à la domination romaine s'y opéra aussi sans secousses ; sous les premiers successeurs de ce prince, le pays fit partie du royaume d'Austrasie ; dont Reims fut même quelque temps la capitale.

Des lieutenants royaux, avec le titre de comtes, administraient la province. Elle suivit le sort de l'État auquel elle était incorporée pendant les règnes si agités des rois de la première race, sans qu'aucun épisode notable signale son histoire particulière. Sous Charlemagne, l'extension des limites de l'empire la fit passer dans la Neustrie ; mais, au milieu de tous ces bouleversements, deux pouvoirs s'étaient maintenus et avaient grandi : c'étaient ceux des évêques de Reims et de Châlons.

Dès le temps de Clovis, ils étaient en possession de privilèges considérables que chaque siècle avait vus augmenter ; depuis longtemps, l'autorité royale sur les villes épiscopales n'était plus que nominale. Les prélats, à leur dignité religieuse, avaient ajouté le titre et les pouvoirs de comtes : l'évêque de Châlons battait monnaie ; tous les deux étaient pairs de France et pouvaient réunir une armée de soixante mille vassaux dans la querelle des investitures, quand Louis le Gros se fit le défenseur des prétentions de la papauté. Il ne faut donc pas s'étonner de voir, à l'époque du morcellement de la France féodale, l'influence des sièges épiscopaux de Châlons et de Reims prévaloir contre le menaçant voisinage des comtes de Vermandois et de Champagne.

Pendant la crise qu'amena l'affaissement du pouvoir central sous les derniers carlovingiens, il y eut des luttes, des alternatives de succès et de revers ; les prélats, aussi guerriers que pasteurs, subirent les chances des batailles auxquelles les entraînaient les nécessités de leur puissance territoriale ; mais, encouragés par les sympathies et l'influence des rois de France, qui redoutaient moins leur pouvoir que l'agrandissement des vassaux laïques de la couronne, ils maintinrent leur autorité sur leurs deux capitales et sur un rayon qui répond à peu près exactement à la circonscription actuelle du département ; tout ce que put obtenir contre elle la dynastie héréditaire des comtes de Champagne, fondée par le fameux Thibaut, fut la reconnaissance d'un fait pour ainsi dire géographique, l'incorporation des deux évêchés dans le territoire de la Champagne, l'hommage, à ce titre seulement, aux comtes de la province ; mais sans aucune atteinte aux privilèges séculaires, sans aucun empiètement sur les droits et sur l'indépendance des prélats.

Grâce à cet état de choses, il y eut, au milieu de la Champagne proprement dite, une Champagne rémoise et une Champagne châlonnaise, qui, le plus souvent, restèrent en dehors des discordes et des guerres dont fut agitée la France, et purent même garder la neutralité dans les nombreuses et sanglantes querelles que vidaient sur leurs frontières nos rois et les comtes de Champagne. Quoique ce fussent surtout les villes qui profitassent des bienfaits de la paix, et quoique la prospérité s'y révélât à des signes plus apparents, les campagnes avaient trouvé aussi, sous ce régime, leur part de sécurité et de bien-être, lorsque l'invasion anglaise, au XIIIe siècle, vint réclamer de leur patriotisme sa part de dévouement et de sacrifices.

Les commencements de cette longue et terrible guerre coïncident avec la réunion de la Champagne à la couronne de France, Jeanne, unique héritière de Henri III, quatorzième comte de Champagne, ayant épousé Philippe le Bel en 1284. Cette cession, qui ne fut solennellement enregistrée qu'en 1361, sous le roi Jean, souleva des difficultés dont le détail appartient à l'histoire du comté de Champagne ; nous avons à constater seulement qu'à dater de cette époque furent rompus les derniers liens de vassalité qui rattachaient les domaines des évêques à la maison de Champagne.

La première attaque sérieuse fut dirigée par Robert Knolles et Eustache d'Auberticourt, que repoussa Henri de Poitiers, évêque de Troyes. A ces assaillants succéda bientôt Édouard d'Angleterre, qui, profitant de la captivité du roi Jean, fondit sur la Champagne, où il rencontra toutefois une vigoureuse résistance.

Le traité de Brétigny exposa le pays à de nouvelles calamités ; il fallut que Du Guesclin vînt le délivrer des bandes indisciplinées de malandrins et de tard venus, qui pillaient les villes et ravageaient les campagnes. De 1368 à 1380, eurent lieu de nouvelles expéditions des Anglais, sous les ordres des ducs de Lancastre et de Buckingham, et, cinquante ans plus tard, la victoire de Gravant, remportée par Salisbury, qui put croire un instant avoir arraché la province entière à la France. Qu'on se représente, en effet, ce malheureux pays isole au milieu de territoires hostiles : Bourgogne, Flandre, Alsace et Lorraine.

Le découragement et le désespoir se seraient emparés de caractères moins solidement trempés que celui des Champenois. Une désolation si profonde, un danger si immense ne fit que réveiller leur courage en leur inspirant pour la mère patrie une pitié héroïque et sublime. Michelet, en parlant de Jeanne d'Arc, a décrit ce qui dut se passer dans ces cœurs champenois, que César avait si bien devinés.

Il ne nous appartient pas de toucher à cette grande épopée nationale dont l'expulsion de l'Anglais fut le dénouement ; constatons seulement que, dans cette crise suprême, le tribut de sang payé par la brave contrée qui nous occupe fut tel, qu'on dut recourir à des mesures extraordinaires pour repeupler les campagnes et les villes. Une paix sérieuse et durable eût été le meilleur moyen d'arriver à ce but ; mais cette heure réparatrice n'était point encore venue.

La lutte de Louis XI et de Charles le Téméraire, les guerres de François Ier et de Charles-Quint, la peste, qui ajouta ses ravages à tant d'autres fléaux, mirent obstacle pendant longtemps à la cicatrisation des plaies anciennes. Quoique l'influence des évêques de Reims et de Châlons et le royalisme de la population eussent atténué les effets de la Réforme et de la Ligue, la solidarité entre les diverses provinces de la monarchie était dès lors assez étroite pour qu'on ne pût espérer la prospérité des unes au milieu de la désolation des autres; le mal n'était donc pas réparé lorsque, pendant la minorité de Louis XIV, le pays eut à subir, en 1650, une invasion des Espagnols.

Ce dernier assaut précéda une paix de plus d'un siècle, le théâtre de la guerre ayant été éloigné sous les règnes qui suivirent; mais les conditions de cette paix intérieure ne permettaient pas encore d'en espérer de bien heureux résultats : aggravation des impôts, exigences du recrutement, suppression des vieilles franchises, grâce à la centralisation administrative et au despotisme, aux exactions des agents royaux, tel est le prix auquel les malheureuses provinces payaient les somptueuses prodigalités de Versailles. Aussi se ferait-on difficilement une idée des espérances enthousiastes qui saluèrent les premières promesses de la Révolution de 1789.

Lorsque la France fut envahie et que les Prussiens eurent pénétré en Lorraine, on peut dire que la Champagne se leva comme un seul homme. Dumouriez, pour ses opérations de l'Argonne, trouva un précieux concours dans cette héroïque population. La journée de Valmy inaugura toute une série de victoires auxquelles prirent une large part les volontaires champenois, et, dans cette grande lutte de la France contre l'étranger, le département de la Marne est du nombre de ceux qui ne désespérèrent point de la sainte cause qu'ils avaient embrassée et qui restèrent fidèles jusqu'au dernier moment au gouvernement que la France s'était alors donné.

Les vastes plaines qui se déploient au nord et à l'est de Châlons ont toujours fait de ce territoire une route ouverte aux invasions. Après nos revers de 1813, lorsque les puissances coalisées reprirent l'offensive, la Champagne était désignée d'avance comme le point le plus exposé à leurs attaques ; c'est aussi ce point que choisit Napoléon pour y concentrer les efforts de la résistance.

On a trop souvent célébré les merveilles de cette campagne de 1814 pour que nous essayions d'en dire autre chose que ce qui se rattache spécialement aux différentes localités dans les noms se présenteront dans cette notice ; nous n'avons à constater ici que l'attitude générale du département dans ces graves circonstances. La population fut digne d'elle-même et de tout son passé ; Napoléon n'avait pas trop présumé du dévouement des braves Champenois.

En 1870, après la dispersion de nos armées, les plaines ouvertes de ce département ne pouvaient offrir aucun point de sérieuse résistance aux masses envahissantes de l'ennemi ; l'occupation allemande y fut longue et coûteuse : les réquisitions, les emprunts forcés, les dévastations et les charges de toute nature s'y traduisirent par une dépense de 26 237 675 francs.

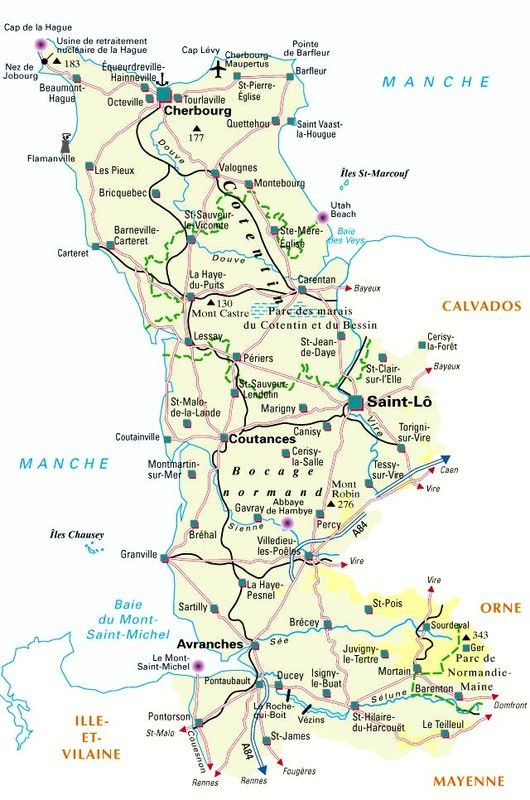

Les départements et leur histoire - Manche - 50 -

(Région Basse-Normandie) Le territoire de ce département faisait partie de l'Armorique : les Unelli habitaient la presqu'île ; au sud se trouvaient les Abrincatui. Cette sorte de division se maintint jusqu'à la Révolution et forma les deux pays distincts du Cotentin et de l'Avranchin. Le pays était déjà très peuplé au temps de César, et fournit des troupes nombreuses à Viridorix lors de la révolte de cette partie de la Gaule contre les Romains. C'est à un kilomètre de Gavray que se trouvait le Camp de Sabinus, chez les Unelles, découvert en 1874 par le professeur C. Clouet. Exposé, comme tous les pays voisins de la mer, aux incursions des pirates du Nord, ce pays reçut la visite de Charlemagne, qui, en y bâtissant des forteresses, essayait ainsi de le préserver des désastres qu'il entrevoyait dans l'avenir. Cette contrée n'échappa point cependant à l'invasion normande, et fut soumise par Rollon ; mais, placée à l'extrémité du nouveau duché, elle participa toujours à l'esprit d'indépendance et de rébellion qui animait ses voisins de Bayeux, et se révolta plusieurs fois. Ce fut du Cotentin que sortirent ces chevaliers qui conquirent la Sicile : le village d'Hauteville, à 12 kilomètres de Coutances, est le berceau de ces vaillants enfants de Tancrède, Guillaume Bras de Fer, Drogon, Humfroy, Robert Guiscard, dont les exploits étonnèrent le midi de l'Europe. Au commencement du XIIIe siècle, le pays passa, avec le reste de la Normandie, sous l'autorité de Philippe-Auguste. Le roi Jean eut l'imprudence de le céder à Charles le Mauvais, roi de Navarre, qui se hâta d'y appeler les Anglais. On trouvera à l'histoire des villes l'indication des sièges et combats dont la contrée fut le théâtre pendant la guerre de Cent ans, et qui y causèrent de grands désastres, renouvelés au XVIe siècle par les guerres religieuses. La lutte s'y prolongea, ardente et cruelle, entre les chefs protestant et catholique, Montgomery et Matignon. On doit remarquer cependant que le marchal de Matignon sut, par sa fermeté et son humanité, soustraire le pays aux sanguinaires exécutions de la Saint-Barthélemy. Dans la première partie du XVIIe siècle, le pays fut bouleversé par une de ces jacqueries, si fréquentes dans l'ancien régime, dont l'histoire nous parle à peine. Le Cotentin fut le foyer où éclata l'insurrection des Nu-Pieds, de ces paysans armés qui épouvantèrent la Normandie par leur désespoir et par leurs excès. En 1639, les impôts excessifs qui pesaient sur le peuple avaient produit déjà un sourd mécontentement, qui éclata bientôt en menaces furieuses quand le bruit courut que des commissaires arrivaient pour établir la gabelle dans toute sa rigueur, le sel baillé par impôts, dans Ie Cotentin et dans quelques autres cantons de la Normandie, qui en avaient été jusqu'alors exempts. Un honnête gentilhomme du pays courut trouver le roi et peignit si vivement le désespoir populaire que la commission fut révoquée. Il était trop tard ; la rébellion avait éclaté. Des agents de troubles, soldés par l'Angleterre et par l'Espagne, firent passer pour le chef des monopoleurs et des maltôliers l'homme qui venait de préserver la contrée de la gabelle, et poussèrent le peuple aux derniers excès, afin de le compromettre irrévocablement. Le mouvement, commencé à Avranches, se propagea dans toute la basse Normandie. Partout une multitude furieuse courait sus aux officiers de finance, aux partisans et à leurs commis, saccageait leurs bureaux, démolissait ou brûlait leurs maisons. Il suffisait de crier au monopoleur sur le premier passant pour qu'il fût massacré à l'instant. Des bandes armées s'organisèrent dans les campagnes et répandirent partout des proclamations menaçantes au nom d'un chef mystérieux, qui s'intitulait le général Jean Nu-Pieds. Des aventuriers, des hobereaux ruinés, un prêtre, se donnaient comme les lieutenants de ce général imaginaire. La perception des impôts fut presque généralement interrompue. La répression fut impitoyable. Le colonel Gassion, après avoir soumis Rouen et Caen, jusqu'où la révolte s'était propagée, marcha avec quatre mille hommes sur Avranches. La fleur de la noblesse du pays le suivait, dit Tallemant des Réaux. Les Nu-Pieds s'y étaient retranchés derrière des barricades ; mais le château était au pouvoir de leurs adversaires et ne cessait de tirer sur eux. Leur défense fut désespérée. « Pendant quatre heures et demie, dit Tallemant, quelques rebelles arrêtèrent Gassion à l'entrée d'un faubourg, où ils n'avaient pour toute défense qu'une méchante barricade. Il y courut grand danger ; car un des rebelles, vaillant autant qu'on peut l'être, et tellement dispos qu'il sautait partout où il pouvait mettre la main, tua le marquis de Courtaumer, croyant que c'était le colonel Gassion. Ce galant homme sauta quatre fois la barricade, et après se sauva. Gassion fit tout ce qu'il put pour le trouver, lui faire donner grâce et le mettre dans ses troupes ; mais cet homme n'osa s'y fier. » Tout fut tué et égorgé : ceux qu'on atteignit dans leur fuite furent livrés au chancelier Séguier, et l'homme de justice se montra plus impitoyable que l'homme de guerre, car il finit par atteindre ce nu-pieds dont Tallemant racontait les prouesses, et le fit rouer vif à Caen. Il fit également périr ou envoya aux galères tous les autres prisonniers. A la fin du siècle, la révocation de l'édit de Nantes porta un coup terrible a la prospérité du pays. Beaucoup de protestants émigrèrent. Dans son Histoire des réfugiés protestants, Weiss raconte qu'« à Saint-Lô, sur environ 800 protestants, 400 sortirent du royaume. La population protestante de Coutances émigra tout entière., et les belles manufactures de toiles qu'elle possédait furent transférées soit dans la ville voisine de Cérizy, soit dans les îles de Jersey, de Guernesey, et de là en Angleterre. Dans l'élection de Mortain, sur environ 300 réformés, plus de la moitié s'établirent en Angleterre et en Hollande. L'émigration des maîtres, que leurs plus habiles ouvriers s'empressaient de suivre, ruina pour plusieurs années diverses branches de commerce et d'industrie. » Un moment, pendant la Révolution, la guerre civile désola le sud du département. Les Vendéens s'approchèrent d'Avranches et de Granville ; mais ils furent bientôt repoussés. En 1830, le roi Charles X traversa le département pour aller s'embarquer à Cherbourg, avec sa famille, sur le Great Britain et le Charles-Caroll, deux vaisseaux américains qui appartenaient à un membre de la famille Bonaparte. |

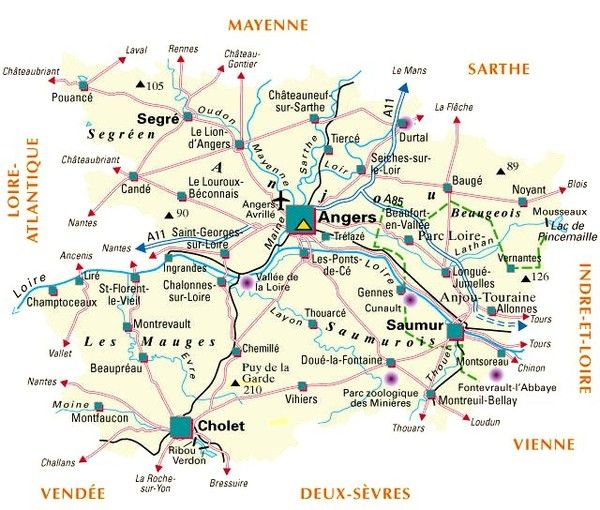

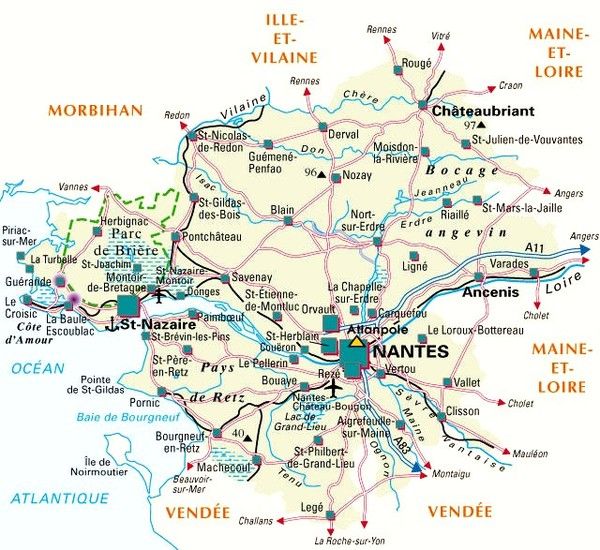

Les départements et leur histoire-Maine et loire-49-

Les Andes ou Andegaves occupaient, à l'époque de la conquête romaine, cette partie de la Gaule qui a formé depuis la province d'Anjou et forme aujourd'hui le département de Maine-et-Loire. Les Andes, avec leurs voisins les Aulerces Cénomans, avaient pris part à une des émigrations les plus importantes des Gaulois et envoyé, dans la partie de l'Italie qui plus tard reçut le nom de Gaule Cisalpine, l'excédent de leur population.

Aussi quelques Angevins, trop zélés pour la gloire de leur pays, n'ont-ils pas manqué de considérer sans autre preuve les Andes comme fondateurs du village d'Andes, voisin de Mantoue et patrie de Virgile. Sans doute il serait bien agréable pour le patriotisme local de compter parmi les Angevins célèbres l'auteur de l'Énéide ; mais c'est là une assertion qui trouvera toujours beaucoup d'incrédules ; surtout hors du département de Maine-et-Loire.

Une gloire mieux constatée, c'est celle d'avoir, sous la conduite du vaillant Dumnacus, résisté bravement aux lieutenants de César. Vaincus néanmoins par Fabius, ils restèrent pendant cinq siècles soumis aux Romains. Mais lorsqu'au Ve siècle l'empire romain, miné depuis si longtemps à l'intérieur par la corruption césarienne, se vit de tous côtés envahi par les barbares, les Andes, comme leurs voisins, se hâtèrent de ressaisir leur indépendance ; ils s'unirent aux Bretons et firent partie de la confédération armoricaine. Leur principale ville, Juliomagus, rejeta le nom qui indiquait son origine impériale pour prendre celui d'Andegavia, depuis Angers.

Mais les Angevins n'échappaient à la domination romaine que pour retomber bientôt sous la domination plus dure des barbares. Les Saxons et les Francs furent successivement les dévastateurs et les maîtres du pays ; ce fut sous Childéric Ier que l'Anjou devint la proie des Francs. Cependant les Angevins s'étaient convertis au christianisme ; opiniâtrement attachés à leurs croyances primitives, ils avaient gardé dans les campagnes le culte des druides et repoussé le polythéisme romain.

Mais l'unité de Dieu, qui faisait le fond de leur religion nationale, devait les rendre moins hostiles au christianisme, qui d'ailleurs se montra ici fort accommodant et sut ménager des coutumes si profondément enracinées dans les moeurs du pays, que quelques-unes se sont conservées jusqu'à nos jours, telles que les processions à certains chênes, les cérémonies du gui l'an neuf, etc. « Ce qui est digne de remarque, dit M. Bodin dans ses Recherches sur l'Anjou, c'est que nos premiers évêques, qui détruisirent avec tant de zèle tous les temples des Romains, respectèrent toujours ceux des druides. »

Le premier de ces évêques fut Defensor, qui vivait dans la seconde moitié du IVe siècle. Parmi ses successeurs, saint Maurille et saint Lezin se signalèrent par leurs vertus. Ce dernier, avant d'entrer dans les ordres, avait été comte d'Angers sous le nom de Sicinius. Rainfroy, au VIIIe siècle, reçut de Charles Martel, comme bénéfice militaire, le titre et la puissance de comte d'Angers. Sur les ruines du Capitole il éleva un palais, qui devint plus tard celui de l'évêque.

On croit que parmi ses successeurs il faut placer Roland, fils de Milon et neveu de Charlemagne, le fier paladin tué à Roncevaux ; mais toute cette période est obscure. On trouve un peu plus tard l'Anjou divisé en deux comtés , comté d'outre-Maine et comté deçà Maine, qui ont chacun pour comtes Robert l'Angevin et Érispoé. Robert l'Angevin ou le Fort, placé là par Charles le Chauve pour protéger la France contre les envahissements des Bretons et des Normands, justifia par sa fidélité et sa valeur la confiance de son suzerain ; mais il fut tué dans un combat contre Hastings, le fameux chef danois. Robert le Fort est le bisaïeul de Hugues Capet, le plus ancien des ancêtres connus de la maison qui régna si longtemps sur notre pays et règne encore en Espagne.

Hastings vainqueur s'empara d'Angers, que la terreur avait rendue déserte, et où s'installèrent ses sauvages compagnons avec leurs femmes et leurs enfants. Il en fut chassé bientôt par Charles le Chauve, aidé de Salomon, roi de Bretagne. Selon une tradition douteuse, celui-ci aurait, par une tranchée, détourné la rivière, .dont le lit se trouva un moment à sec ; et alors Hastings, voyant qu'il ne pouvait plus tenir, aurait offert à Charles le Chauve une somme énorme et la promesse de quitter à tout jamais la France ; Charles aurait eu la lâcheté et l'ineptie d'accepter ces conditions de la part d'un ennemi sans foi qu'il pouvait écraser ; et Hastings, aussitôt libre, aurait continué sur les bords de la Loire ses brigandages et ses dévastations ; l'exactitude de ce récit est, nous devons le dire, révoquée en doute par M. Bodin. Quoi qu'il en soit, Angers délivrée devint le centre d'un comté héréditaire, dont Ingelger fut le premier possesseur ; c'est l'origine de la première maison d'Anjou.

Ingelger, dès l'âge de seize ans, s'était signalé par une action chevaleresque, qui lui avait attiré l'admiration de tous et la bienveillance de Charles le Chauve. Sa marraine, la comtesse de Gâtinais, jeune et belle, avait trouvé un matin auprès d'elle son mari mort subitement. Un seigneur, nommé Gontran, parent du comte, accuse la veuve d'adultère et d'assassinat. La cause est portée devant Charles le Chauve. Gontran soutient son accusation ; les seules preuves qu'il allègue sont le mépris et l'aversion témoignés par la comtesse pour son vieux mari ; il réclame du souverain l'héritage du comte, son parent, dont la veuve va être investie si elle est déclarée innocente ; en terminant, il en appelle au jugement de Dieu et jette son gage de combat.

Nul n'osera sans doute relever le défi d'un homme connu par son adresse et son audace ; la comtesse s'évanouit. Mais déjà Ingelger avait relevé le gant et, se présentant devant Charles, l'avait supplié de lui permettre le combat. Après avoir longtemps résisté, Charles cède ; le combat a lieu le lendemain. Dès la première passe, la lance de Gontran perce le bouclier du page et y reste fixée, tandis qu'Ingelger lui passe la sienne au travers du corps, le renverse de cheval et, mettant lui-même pied à terre, l'achève avec le poignard de miséricorde.

La comtesse, qui lui devait l'honneur, lui légua tous ses biens. Plus tard le roi lui donna le comté d'Anjou, et, par un mariage avec la nièce des riches et puissants évêques d'Orléans et de Tours, Ingelger devint un des plus importants des grands vassaux.

Ce fut pourtant à cette époque, marquée par ces brillants exploits, que les Angevins perdirent leur liberté, qu'avaient respectée les Romains. Réduits au servage, ils ne furent plus que les hommes des seigneurs francs ou normands établis dans le pays.

Foulques le Roux, fils d'Ingelger, hérita de son comté d'Anjou de deçà Maine, et lorsque Eudes, comte d'Anjou d'outre-Maine, eut contraint le roi Charles le Simple à lui céder plus de la moitié de son royaume, il donna son comté à ce même Foulques, et les deux comtés d'Anjou n'en formèrent plus qu'un seul.

Nous ne raconterons pas ici la monotone histoire des comtes d'Anjou, successeurs de Foulques Ier, et qui tous s'appellent Foulques ou Geoffroy ; des envahissements, des violences, des générosités envers le clergé, voilà leur histoire ; c'est celle de presque toutes les grandes maisons de cette époque. Mais le règne du dernier comte, Geoffroy V Plantagenet, marquant une époque de nos annales, mérite qu'on s'y arrête un instant.

Geoffroy Plantagenet, ainsi surnommé parce qu'il portait sur son casque une branche de genêt, avait épousé Mathilde, fille et unique héritière de Henri Ier, roi d'Angleterre. A la mort de ce dernier, il eut, pour faire valoir ses droits, à soutenir une sanglante guerre contre Étienne, neveu de Henri ; il lui enleva la Normandie, et son fils Henri devint roi d'Angleterre sous le nom de Henri II ; outre l'Anjou, le Maine, la Normandie et ses possessions d'outre-mer, il y adjoignit bientôt la Bretagne et la Guyenne par son mariage avec Éléonore de Guyenne. C'est là l'origine de la longue guerre entre la France et l'Angleterre, dans laquelle l'Anjou joua, pour son malheur, un rôle important.

Après la mort de Richard Cœur de Lion, son neveu, Arthur, était devenu l'héritier du trône ; Jean sans Terre, son oncle, le dépouille de ses biens, l'enferme dans une prison et bientôt le fait périr. Philippe-Auguste confisque alors les possessions de Jean sans Terre ; l'Anjou est réuni à la couronne. Saint Louis, en 1246, donna ce comté à Charles, son frère, qui fut la tige de la maison d'Anjou, appelée bientôt à régner sur le royaume de Naples. On sait comment, invité à exercer contre le légitime possesseur de ce royaume les vengeances du pape Urbain IV, il déshonora sa conquête par ses atrocités, et comment son usurpation fut châtiée en un jour par le massacre connu sous le nom de Vêpres Siciliennes, où périrent égorgés les plus brillants chevaliers de la Provence, du Maine et de l'Anjou.

Charles II, de race impitoyable, chassa les juifs de l'Anjou, et son zèle religieux le porta à les dépouiller de leurs biens, comme celui de son père l'avait déterminé à usurper le royaume de Naples, puisque usurper est le mot décent dont on se sert pour désigner les vols commis par les souverains. Ce prince maria sa fille Marguerite à Charles de Valois, fils de Philippe le Hardi, roi de France.

Ce fut ainsi que l'Anjou entra dans la maison de Valois. Philippe le Bel érigea ce comté en duché-pairie en faveur de son frère, Charles III. Ce duché devint bientôt l'apanage du prince Jean, qui, sous le nom de Jean II, fut roi de France, vaincu et pris à la bataille de Poitiers. Il avait déjà cédé l'Anjou à son second fils, Louis, qui fut fait prisonnier avec son père. Celui-ci devenu libre, son frère, Charles V, érigea en sa faveur en duché héréditaire l'Anjou, que Louis n'avait possédé jusqu'alors qu'à titre d'apanage.

Ravagé par les Anglais et par des bandes de soldats licenciés, le pays était alors en proie à une misère effroyable, qu'augmentaient encore l'avidité du nouveau duc et ses guerres lointaines en Italie, où il chercha vainement à s'emparer du royaume de Naples. Pendant cette expédition malheureuse, le trésor de l'armée étant épuisé, Pierre de Craon, chambellan du duc, est envoyé en Anjou pour se procurer des fonds. Il fait un appel à la fidélité des Angevins, réunit cent mille ducats d'or, retourne en Italie et, arrivé à Venise, y dissipe cet argent avec des joueurs et des courtisanes. Louis mourut sans avoir été secouru. Pierre de Craon, ce digne chambellan, est encore connu dans notre histoire par l'assassinat d'Olivier de Clisson, qu'il fit attaquer la nuit, à Paris, au sortir de l'hôtel Saint-Pol, par plusieurs hommes armés. Olivier de Clisson, laissé pour mort, guérit de ses blessures.

Ce fut en se dirigeant vers l'Anjou pour tirer vengeance de ce crime que le roi Charles VI fut atteint de cette démence fatale qui livra la France aux fureurs rivales de ses parents et aux dévastations des étrangers. Condamné par le parlement, enfermé dans la tour du Louvre, Pierre de Craon, dont les biens devaient être confisqués, obtint du roi des lettres d'abolition pour son double crime. Le parlement, indigné, refusa l'entérinement des lettres de grâce et confirma son premier arrêt par un autre plus sévère, mais qui ne fut pas plus exécuté que le premier.

Deux ans auparavant, Pierre de Craon avait, après avoir fait un pèlerinage, cru expier complètement son crime en léguant aux cordeliers de Paris une somme d'argent pour assister les condamnés avant leur exécution. Jusque-là on refusait aux criminels des confesseurs ; Pierre de Craon avait obtenu qu'on leur en accorderait à l'avenir. Tout en louant cette bonne intention, il est difficile de ne pas songer que Pierre de Craon, en s'intéressant si fort aux assassins et aux voleurs, agissait un peu par esprit de corps. Mais d'ailleurs l'action était bonne, et, comme le remarque M. Bodin, c'est la seule de ce genre qu'on trouve dans toute la vie du puissant baron d'Anjou.

La province fut affreusement ravagée au XVe siècle par les Anglais, et, en 1444, le duc de Sommerset l'envahit avec six mille Anglais. Il s'installa aux portes d'Angers avec ses capitaines dans l'abbaye de Saint-Nicolas, et, le soir de son arrivée, il soupait aux lumières dans une des salles du château, lorsqu'un coup de fauconneau, habilement pointé par les habitants d'Angers, tua à côté du comte le sire de Froyford. Cet accident inattendu frappa tellement le chef anglais, qu'il se retira aussitôt.

Le dernier prince de la quatrième maison d'Anjou fut René, le bon roi René, roi de Naples in partibus, et qui, après de vaines tentatives pour reprendre son royaume, se résigna à vivre tranquillement comme un bon seigneur, ami des arts et des lettres, dans ses riches possessions de Provence. Malheureusement il légua à la maison de France tous ses droits à la possession du royaume de Naples ; de là les interminables guerres d'Italie du XVIe siècle et ces luttes insensées, si funestes à Charles VIII, à Louis XII, à François Ier.

Il est digne de remarque que deux fois les princes qui ont gouverné l'Anjou se soient trouvés devenir la cause d'une guerre sanglante pour la France ; aux Plantagenets commence l'effroyable guerre qui, pendant un siècle, livre la France aux armes anglaises, et le bon roi René, léguant à Louis XI ses droits sur les Deux-Siciles, devient l'innocente cause de cette lutte contre l'Espagne et l'empire, si longtemps poursuivie encore après Maximilien et Charles-Quint.

Depuis la mort de René, l'Anjou, réuni à la couronne, n'est plus qu'un apanage, donné successivement à plusieurs princes de la maison de France, dont les plus connus sont Henri de Valois (depuis Henri III) et Philippe, fils de Louis XIV, qui devint roi d'Espagne en 1700. Ainsi l'histoire du duché d'Anjou cesse réellement dès le XVIe siècle ; mais malheureusement pour le pays, la guerre civile a trop souvent depuis fourni aux annales de cette province de tragiques épisodes, que nous allons rapidement rappeler.

Voisin du Poitou, où les calvinistes comptaient de nombreux partisans, l'Anjou sentit le contrecoup de ces agitations religieuses, auxquelles la partie du pays située au sud de la Loire prit une part active, tandis que le nord restait fidèle au catholicisme et s'attachait à la sainte Ligue. D'Andelot, l'un des principaux chefs calvinistes, traversa le pays en se rendant en Poitou et eut à livrer plusieurs combats sanglants.

Saumur s'était surtout prononcé pour la religion réformée, et la Saint-Barthélemy y fut exécutée par le comte de Montsoreau avec une impitoyable férocité. Angers n'échappa point à ces horreurs et eut bientôt après, ainsi que le pays tout entier, à subir l'atroce tyrannie de Bussy d'Amboise, nommé par Charles IX gouverneur d'Anjou. « Je sais, disait-il à celui qui osait lui faire quelques remontrances, je sais comme le vilain doit être traité ; » et ses soldats pillaient et massacraient le vilain, et traitaient l'Anjou en pays conquis.

Un crime débarrassa le pays de ce misérable. Bussy d'Amboise était un des débauchés les plus effrénés de cette époque ; il était aimé de la femme d'un des autres chefs catholiques du pays, la dame de Montsoreau, et se vanta au duc d'Anjou de sa bonne fortune. Ni celui-ci, ni le roi, son frère, ne furent discrets, et Montsoreau apprit bientôt la faute de sa femme ; il lui fait écrire à Bussy une lettre par laquelle elle lui donne un rendez-vous, au château de La Coutancière, près de Saumur, et se trouve au lieu désigné avec dix ou douze des siens ; Bussy vient accompagné de son ami Colasseau, lieutenant criminel de la sénéchaussée de Saumur. Brusquement attaqué par le comte et ses domestiques, il se défend avec fureur, couche sur le carreau quatre de ses adversaires ; son épée se rompt, il se défend avec les meubles qu'il trouve sous sa main ; mais un coup de dague, porté par derrière, l'étend mort aux pieds du comte de Montsoreau. Quant à Colasseau, on l'étouffa en lui enfonçant violemment la langue dans le gosier. Les deux cadavres furent jetés dans le fossé. C'est ainsi que périt, sous les coups d'un de ses complices, le bourreau de l'Anjou.

En 1586, la guerre recommença et désola encore les environs de Saumur. Cette ville était une position importante, recherchée par les deux partis. Elle s'était montrée favorable au calvinisme, et c'était là que le roi de Navarre avant abjuré le catholicisme qu'on lui avait imposé, le poignard sur la gorge, le lendemain de la Saint-Barthélemy.

Plus tard, lorsque Henri III, pour résister à la Ligue, fut obligé de se rapprocher du roi de Navarre, celui-ci voulut qu'on lui garantit un passage sur la Loire ; on lui donna Saumur, dont il fit gouverneur le fidèle Duplessis-Mornay. Mornay en fit augmenter les fortifications et ne le quitta que pour aller à Ivry prendre part à la défaite du duc de Mayenne ; il arriva la veille de la bataille, ce dont j'ai à louer Dieu, dit-il dans ses Mémoires ; il amenait avec lui une troupe d'Angevins, qui se signala par sa valeur et sa ferme contenance devant l'ennemi : « Et la cornette et celui qui la portait furent remarqués d'avoir toujours poussé en avant, quelque ébranlement qui fût en quelques autres ; » et le pieux calviniste ajoute toujours : « Ce dont j'ai beaucoup à louer Dieu. »

Plus tard, en 1697, il fut outragé et faillit être assassiné par un gentilhomme, nommé Saint-Phal de Beaupréau, et par ses gens dans les rues d'Angers ; quelques habitants de la ville, qui se trouvaient là, sauvèrent Duplessis des mains des assassins. Ce fut à cette occasion que Henri IV écrivit à son fidèle compagnon la lettre célèbre : « Monsieur Duplessis, j'ai un extrême déplaisir de l'outrage que vous avez reçu, auquel je participe et comme roi et comme votre ami. Comme le premier, je vous en ferai justice et me la ferai aussi. Si je ne portois que le second titre, vous n'en avez nul de qui l'épée fust plus prête a dégainer que la mienne, ni qui vous portât sa vie plus gaiement que moi. » Henri contraignit Saint-Phal a demander publiquement pardon a Duplessis-Mornay.

Ce fut à Angers que le duc de Mercœur, le dernier représentant armé de la sainte Ligue, vint faire sa soumission entre les mains de Henri IV en 1598 ; l'une des conditions de sa soumission fut la promesse d'unir sa fille et son unique héritière avec César de Vendôme, fils naturel du roi et de Gabrielle d'Estrées. Ce mariage fut célébré onze ans après à Paris.

Pendant les troubles que l'ambition de Marie de Médicis excita en 1620, Les Ponts-de-Cé furent témoins d'un combat livré aux troupes qui soutenaient le parti de la reine mère par les troupes royales ; le roi Louis XIII y assista ; la défaite des troupes rebelles contraignit la reine mère à se soumettre immédiatement, et ce fut près d'Angers qu'eut lieu l'entrevue de la mère et du fils ; scène de réconciliation et de tendres affections à laquelle l'avenir devait bientôt donner un éclatant démenti. Peu de temps après, Louis XIII ôta à Duplessis-Mornay le gouvernement de Saumur, qu'il avait gardé avec honneur pendant trente-deux ans ; l'inflexible huguenot était devenu suspect au roi, ou plutôt au cardinal de Richelieu.

Pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle, l'Anjou, enfin pacifié, jouit d'un repos que troubla seule la révocation de l'édit de Nantes. Mais la malheureuse contrée devait être, pendant la Révolution, le théâtre presque continuel de la guerre civile.

Ce fut dans le département de Maine-et-Loire, à Saint-Florent, que s'alluma, en 1793, l'incendie qui devait dévorer tout le pays voisin. Excités depuis 'longtemps par les prêtres, les paysans éprouvaient d'ailleurs une aversion profonde pour la République, qui prétendait les contraindre à défendre la France contre l'invasion étrangère. Le 10 mars 1793, le tirage devait avoir lieu à Saint-Florent ; les jeunes gens s'y refusent. La garde nationale veut les y obliger ; ils se jettent sur elle, la désarment, prennent pour chefs un voiturier, Cathelineau, et le garde-chasse du château de Maulévrier, Stofflet. Ils s'emparent de Chemillé et de Cholet et donnent la main aux insurgés de la Vendée, qui se soulevaient en même temps. Tel fut le signal de cette affreuse guerre, si héroïque et si sanglante.

Ils organisent leur insurrection avec Stofflet et Cathelineau ; plusieurs nobles, Bonchamp, d'Elbée, Lescure, Charette et La Rochejaquelein se mettent à leur tête ; ils s'emparent de Saumur ; tout leur réussit d'abord. Ils ont affaire à des chefs inexpérimentés et à des gardes nationales réunies a la hâte, manquant de tout, tandis que les Vendéens trouvent partout des vivres, des munitions, une complicité toujours assurée. L'incendie se propage et embrase les départements de l'ouest. Châtillon, Vihiers, Chantonnay, Les Ponts-de-Cé tombent au pouvoir des Vendéens ; mais bientôt l'armée de Mayence, transportée du Rhin sur les bords de la Loire, vient changer la face des événements. Aubert-Dubayet, Kléber et Marceau conduisent à la victoire les troupes qu'avait tant compromises l'impéritie de Ronsin et de Rossignol. C'est dans le département de Maine-et-Loire que l'insurrection avait commencé ; c'est là qu'elle devait essuyer son premier échec important.

Battus à Saint-Symphoricn le 6 octobre 1793, le 9 à Châtillon, puis à Mortagne, où Lescure fut tué, les Vendéens, au nombre de quarante mille, s'avancent, le 15 octobre, sur Cholet, défendu par vingt-deux mille républicains. Ceux-ci ne s'attendaient pas à être attaqués, et le désordre se met d'abord dans leurs rangs. Mais Kléber, Marceau, Beaupuy accourent et rétablissent le combat ; l'artillerie foudroie à bout portant les insurgés ; le représentant du peuple Merlin pointe lui-même les pièces et, par son exemple, raffermit le courage des soldats. Bientôt les Vendéens écrasés fuient de toutes parts ; d'Elbée, Bonchamp sont blessés à mort. Beaupuy et Westermann poursuivent les fuyards avec la cavalerie et, par un coup d'audace, pénètrent dans Beaupréau, où la masse de l'armée vendéenne s'est réfugiée ; tout se disperse devant eux.

Le lendemain, ils voient arriver vers eux une troupe désarmée de quatre mille hommes environ poussant les cris singulièrement unis de Vive Bonchamp ! vive la République ! C'étaient quatre mille républicains faits prisonniers antérieurement par les Vendéens, et que ceux-ci avaient enfermés dans Saint-Florent. Bonchamp, près d'expirer dans ce bourg où on l'avait transporté, avait demandé leur grâce au moment où ils allaient être égorgés. Les prisonniers, délivrés sur la demande du mourant, rejoignaient l'armée républicaine.

Depuis ce moment, l'insurrection, frappée à mort, prolonge vainement son agonie désespérée. Battus près de Granville, rejetés sur la Loire, ils sont définitivement écrasés, le 25 décembre, à Savenay par Kléber et Marceau. La grande guerre de la Vendée était terminée.

Stofflet cependant continue dans l'Anjou une guerre d'escarmouches, derniers et impuissants efforts d'une cause perdue. Il résista même après la soumission de Charette ; déclarant celui-ci traître à la royauté, il fit prononcer contre lui une sentence de mort. Mais bientôt, se voyant abandonné, il est contraint de se soumettre, et le dernier des chefs vendéens signe la paix à Saint-Florent, où avait commencé l'insurrection.

Cependant, en 1796, l'insurrection se rallume ; Stofflet tente de la propager dans l'Anjou ; mais, trahi, livré par les siens, il est conduit à Angers et fusillé le 26 février. La révolte avait été promptement étouffée par le général Hoche.

En 1815, pendant les Cent-Jours, M. d'Autichamp chercha à soulever l'Anjou et à l'associer aux mouvements royalistes organisés dans l'Ouest. Mais le général Lamarque anéantit en un combat cette révolte. Cette triste échauffourée se termina le 21 juin ; trois jours auparavant, la défaite de Waterloo avait livré de nouveau la France à l'étranger.

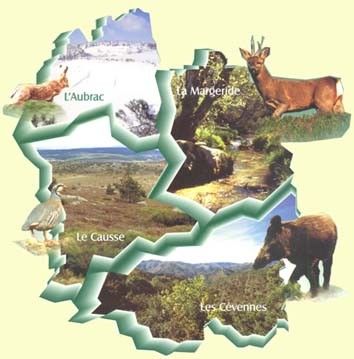

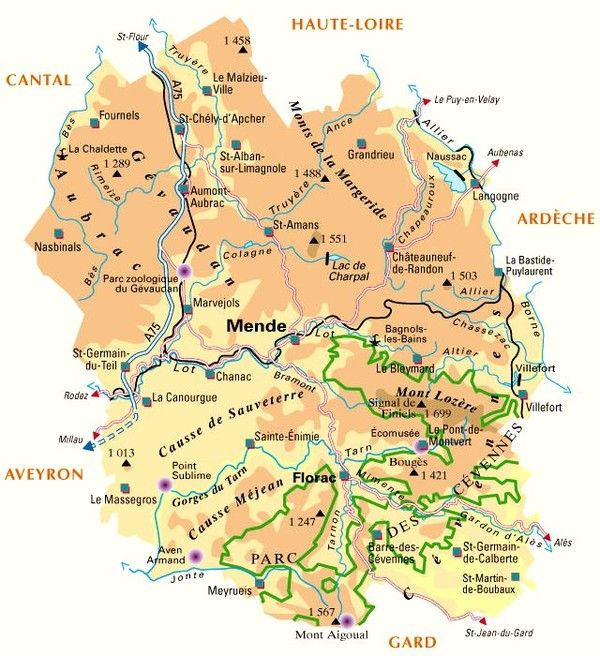

Les départements et leur histoire - Lozère - 48 -

suite et fin

Alors le Gévaudan se divisait en pays haut et pays bas : le haut était presque tout entier dans les montagnes de la Margeride et d'Aubrac ; le bas faisait partie des hautes Cévennes, et occupait la montagne de la Lozère. Cette montagne forme une chaîne connue sous divers noms, et qui s'étend jusqu'aux frontières du Rouergue et du diocèse d'Alais ou basses Cévennes. C'est là qu'est Le Pont-de-Montvert et le Bougès, une des montagnes de la Lozère dont le plus haut sommet, couvert de bois de hêtres, en a pris le nom d'Altefage, mot corrompu du latin, et qui signifie un hêtre élevé. Ces lieux sauvages servaient d'asiles aux proscrits. Comme les chrétiens dans les catacombes, ils s'y réunissaient la nuit, lisant la Bible, chantant des psaumes et s'exhortant au courage et à la patience.

Or, il y avait au Pont-de-Montvert un prêtre d'une famille noble et guerrière : il s'appelait l'abbé du Chayla. C'était un homme naturellement impérieux, sombre et violent ; mais, à la suite de graves maladies, il se relâcha de ses austérités. « Il mena, dit son biographe, une vie moins dure. » Il allait à cheval, pratiquait un peu moins l'abstinence, le jeûne, et traitait bien ses hôtes. Il paraît qu'il aimait aussi le jeu. Il avait été missionnaire à Siam. De retour dans son pays natal, il avait été nommé inspecteur des missions des . Cévennes ; animé d'un zèle que plusieurs, ajoute son biographe, ont traité d'indiscret, il faisait une rude guerre aux protestants. Pour mieux réussir, il prit avec lui une mission volante, composée de plusieurs missionnaires, tant séculiers que réguliers, et se transportait partout où il y avait des hérétiques à combattre ; mais, loin de travailler pour le bien de la religion et de l'État, sa mission ne leur suscitaient que des ennemis.

Il avait fait de son château une prison, et ce que l'on racontait des tortures qu'il y faisait subir à ceux qu'il voulait convertir le rendait la terreur de la contrée. Un jour, à la tête d'une compagnie de soldats, il surprit une assemblée de protestants dans les montagnes. Plus de soixante personnes des deux sexes qui s'y étaient réunies pour prier furent enlevées ; l'abbé commença par en faire pendre quelques-unes et fit conduire les autres dans son château ; cependant plusieurs parvinrent à s'en échapper, convoquèrent leurs frères et leur firent le récit de ce qu'ils avaient souffert. Ils disaient que l'abbé faisait fendre des poutres avec des coins de fer et forçait ensuite ses prisonniers de mettre leurs doigts dans ces fentes dont il faisait retirer les coins.

C'est ce qu'on appelait les ceps de l'abbé du Chayla. A ce terrible récit, la colère et le désespoir se peignent sur tous les visages. Tous jurent de venger leurs frères persécutés. Ils s'arment et se rendent à l'entrée de la nuit au Pont-de-Montvert, devant le château : le silence y régnait, lés portes en étaient barricadées : l'abbé, qui avait eu vent de la conjuration, s'était mis en état de résister. Il avait avec lui quelques soldats et des domestiques résolus à vendre chèrement leur vie. Mais les assaillants enfoncent les portes, et mettent le feu au château. Déjà le toit est en flammes ; l'abbé essaye de se sauver à l'aide d'une échelle de corde par une fenêtre qui donnait sur le jardin mais, en glissant, il se laisse tomber et se casse une jambe.

Néanmoins il parvient à se traîner dans une haie vive qui servait de clôture au jardin ; il y est bientôt découvert. « Allons garrotter ce persécuteur des enfants de » Dieu, » s'écrièrent les assaillants ; et craignant pour sa vie, le malheureux abbé vient se jeter aux pieds de leur chef ; en vain celui-ci voulut-il le sauver ; plusieurs de sa troupe reprochèrent à l'abbé toutes ses violences, ajoutant qu'il était temps de les expier. « Hé ! mes amis, leur criait le pauvre abbé, si je me suis damné, en voulez-vous faire de même ? » A ces mots il fut frappé. « Voilà pour ce que tu as fait souffrir à mon père ! » lui dit l'un. « Voilà pour avoir fait condamner mon frère aux galères ! » ajouta un autre. On dit qu'il reçut cent cinquante-deux blessures. Il expirait au moment où l'on arrivait à son secours.

Telle est la version protestante de la mort de l'abbé du Chayla. Voici maintenant la relation catholique d'après son biographe, M. Rescossier, doyen du chapitre de Marvejols : sur le soir, il y eut une conférence avec les autres missionnaires, dans laquelle on parla des peines du purgatoire ; et sur la fin on agita cette question : si ceux qui souffraient le martyre étaient sujets à ces peines.

Rescossier raconte que, chacun s'étant retiré dans son logis pour se coucher, on le vint avertir qu'il y avait quelques étrangers qui commençaient à arriver dans le lieu. Il crut que c'était une fausse alarme, jusqu'à ce qu'il entendit un grand tumulte de gens qui avaient investi sa maison et qui tiraient des coups de fusil contre les fenêtres. Croyant qu'ils ne demandaient que l'élargissement de quelques prisonniers qu'on avait pris dans les assemblées des fanatiques, il donna ordre qu'on les fit sortir. Ces malheureux ne virent pas plus tôt la porte ouverte qu'ils se jetèrent en foule dans la maison ; ils enfoncèrent une porte d'une salle basse où on avait dressé un autel pour y dire la sainte messe, et, ayant fait un bûcher au milieu de cette chapelle, ils y mirent le feu pour faire périr M. l'abbé dans l'incendie de cette maison. Il essaya de se sauver par la fenêtre à l'aide de ses draps de lit ; mais ces liens n'étant pas assez longs, il tomba d'assez haut. Cette chute fracassa une partie de son corps ; il se 'raina dans des broussailles, où il resta jusqu'à ce qu'il fût découvert, à la faveur de la lumière que jetait l'incendie de sa maison.

On courut sur lui ; on le traîna par la rue de ce bourg (Le Pont-de-Montvert) qui va au pont. On lui fit toutes les insultes imaginables, le prenant par le nez, par les oreilles et par les cheveux, le jetant par terre avec la dernière violence, et le relevant en même temps, vomissant mille injures atroces contre ce saint prêtre, lui disant qu'il n'était pas aussi proche de la mort qu'il pensait, qu'il n'avait qu'à renier sa religion et à commencer de prêcher le calvinisme pour se garantir du péril. Cette proposition scandalisa notre saint abbé, qui demanda à faire sa dernière prière.

On lui permit ce qu'il demandait. Alors, se jetant à genoux au pied de la croix qui est sur le pont, et élevant les mains vers le ciel, il recommanda son âme à Dieu avec une ferveur extraordinaire. Ces impies, transportés de rage de le voir à genoux au pied de cette croix, ne purent plus se retenir. Celui qui les commandait donna le signal de tirer un coup de fusil dans le bas-ventre de notre saint abbé. Alors cette troupe se jetant sur. lui comme à l'envi, et chacun voulant avoir la satisfaction de lui donner le coup de la mort, ils criblèrent tout son corps de coups de poignard. Ceux qui ont fait la vérification de ses blessures ont rapporté qu'il en avait vingt-quatre de mortelles, et que les autres étaient dans un si grand nombre, qu'on ne pouvait les compter.

L'abbé du Chayla fut enseveli à Saint-Germain-de-Calberte, dans le tombeau qu'il y avait fait préparer de son vivant ; et son convoi fut suivi de toute la population catholique des paroisses voisines du Pont-de-Montvert. On se dira qu'il aurait mieux fait de se contenter de l'emploi de missionnaire sans y joindre celui d'inspecteur ; car par là il avait aigri tous les esprits en dénonçant leurs prédicants et ceux qui assistaient à leurs assemblées, ou en faisant renfermer leurs enfants dans des séminaires et dans des couvents pour y être instruits ; mais, dit encore .son biographe, peut-on nier qu'il ne soit permis à un prêtre de dénoncer ceux qui sont rebelles à l'État et à la religion ?

Tel fut le prélude de l'insurrection des camisards, l'un des événements les plus remarquables de l'histoire du XVIIe siècle. « Comparable dans son commencement à une étincelle qu'une goutte d'eau eût pu éteindre, elle s'alluma, dit un historien, au point de fixer toute l'attention de la cour, qui craignait avec raison que l'embrasement ne devînt général. » Alors, en effet, les montagnards cévenols se réunirent et s'armèrent pour la défense commune. Ils choisirent pour chefs les plus braves d'entre eux : Roland, Cavalier, Ravenel, et Catinat.

Roland s'établit dans les montagnes, et Cavalier dans la plaine. Pendant trois ans que dura cette guerre, l'on vit une poignée d'hommes mal armés, sans expérience, tenir tête à des troupes régulières, nombreuses et aguerries, commandées par des généraux habiles : Montrevel, qui se plaignait de voir sa réputation compromise avec « des gens de sac et de corde, » fut remplacé par Berwick et Villars.

Ces derniers, en ouvrant des routes à travers les Cévennes, abrégèrent la durée de cette guerre en facilitant aux troupes les abords de ces montagnes et en rendant impossibles les soulèvements des protestants. Ces routes furent en même temps un bienfait pour le pays et réparèrent un peu les souffrances que ses habitants avaient éprouvées pendant un demi-siècle ; souffrances dont le souvenir arrachait des larmes à l'évêque Fléchier, et qui n'auraient pas eu lieu si les prêtres des Cévennes avaient suivi ses sages conseils.

Quant à Jean Cavalier, le héros des camisards, après avoir traité de la paix avec le maréchal de Villars, en 1704, il passa en Angleterre, y prit du service et mourut gouverneur de Jersey.

Avant 1789, le Gévaudan avait ses états particuliers, qui chaque année s'assemblaient alternativement à Mende ou à Marvejols ; ils étaient présidés par l'évêque de Mende, qui s'y rendait assisté de son grand vicaire ; mois celui-ci n'y avait ni rang ni voix délibérative. Seulement, en l'absence de l'évêque, il présidait. Cinquante membres, y compris l'évêque président, composaient l'assemblée ; savoir : sept du clergé, vingt de la noblesse et vingt-deux du tiers état. Un chanoine, député du chapitre de Mende le dom d'Aubrac, le prieur de Sainte-Énimie, le prieur de Langogne, l'abbé de Chambons, le commandeur de Palhers et le commandeur de Gap-Francès y représentaient le clergé. Huit barons, qui entraient annuellement aux états du pays et par tour de huit en huit ans aux états généraux du Languedoc ; savoir : les barons de Toumels, du Roure, de Florac, de Bèges (auparavant de Mercoeur), de Saint-Alban (auparavant Conilhac), d'Apcher, de Peyre, de Thoras (auparavant Senarer) ; douze gentilshommes possesseurs de terres, ayant le titre de gentilhommeries ; savoir : Allenx, Montauroux, Dumont, Montrodat, Mirandal, Séverac, Barre, Gabriac, Portes, Servières, Arpajon et La Garde-Guérin, dont le possesseur prenait dans l'assemblée la qualité de consul noble de La Garde-Guerin ; tels étaient les représentants de la noblesse.

Ceux du tiers étaient : les trois consuls de Mende, soit que les états se tinssent à Mende ou à Marvejols. ; les trois consuls de Marvejols, quand les états se tenaient dans cette ville, et seulement le premier consul quand ils s'assemblaient à Mende ; un député de chacune des seize villes ou communautés. Quant aux barons et aux gentilshommes, ils pouvaient se faire représenter par des envoyés qui n'avaient pas à faire preuve de noblesse ; il suffisait qu'ils fussent d'un état honorable, tel que celui d'avocat ou de médecin. Chaque année, l'assemblée instituait ou confirmait le syndic et le greffier ; c'étaient les officiers du pays. A Marvejols, un bailli et des officiers royaux ; à Mende, un bailli et des officiers nommés par l'évêque administraient alternativement la justice du bailliage du Gévaudan. Ces deux baillis étaient alternativement commissaires ordinaires dans les assemblées du pays.

A la Révolution, le Gévaudan forma le département de la Lozère. C'était avant ce temps un pays stérile et pauvre : les habitants quittaient leurs montagnes pour aller cultiver la terre dans les provinces méridionales. Ils passaient en grandes bandes jusqu'en Espagne, dans le royaume d'Aragon.

On prétend qu'ils en rapportaient beaucoup d'argent ; mais, s'ils mettaient à contribution la paresse des Espagnols en travaillant pour eux, d'un autre côté, ils étaient peu estimés de ceux-ci, qui les regardaient comme des mercenaires et les appelaient gavachos, terme de mépris que par la suite ils ont étendu à tous les Français. Certains écrivains , grands amateurs d'étymologies, prétendent même que c'est de l'ancien nom des Gabales que les Espagnols ont formé le mot gavacho, dont ils se servent comme d'un sobriquet injurieux.

Plus tard, cependant, les montagnards des Cévennes trouvèrent dans l'industrie des ressources contre la pauvreté. Ils n'émigrèrent plus et s'occupèrent à tisser des cadis et des serges dont la renommée se répandit jusque dans les pays étrangers. « Il n'y a presque pas de paysan qui n'ait chez lui un métier sur lequel il travaille dans la saison où il ne cultive pas la terre, et surtout pendant l'hiver, qui est très long dans ces montagnes durant six mois entiers. Les enfants mêmes filent la laine dès l'âge de quatre ans. » Ainsi s'exprimait un voyageur en 1760.

Tel était encore au XIXe siècle ce pays. Vivant au milieu d'âpres montagnes, dans une contrée pauvre et aride, exposés aux atteintes d'un climat rigoureux, les cultivateurs de la Lozère, dit M. Dubois, ont nécessairement des moeurs agrestes, des habitudes rudes et grossières. Néanmoins, leur caractère est bon et simple. Ils sont naturellement doux et même affables envers les étrangers, paisiblement soumis aux autorités qu'ils respectent, remplis de vénération et de dévouement pour leurs parents qu'ils aiment.

Leur vie est alors laborieuse et pénible. La plupart ont à lutter contre la stérilité naturelle du pays qui les environne. Leur nourriture est simple et frugale : elle Se compose de laitage, de beurre, de fromage, de lard, de vache salée, de légumes secs, de pain de seigle. Ils y joignent des pommes de terre ou des châtaignes. Leur boisson habituelle est l'eau de source ; mais on les accuse d'aimer le vin et de se laisser aller à l'ivrognerie quand les foires ou d'autres occasions les conduisent dans les villages où se trouvent des cabarets. Leurs habitations, généralement basses et humides, sont incommodes et malsaines. Les trous à fumier qui les avoisinent répandent à l'entour des miasmes putrides.

Les cultivateurs sont fort attachés à leur religion et aiment les cérémonies religieuses : tous, catholiques et protestants, ont un égal respect pour les ministres de leur culte. Ils conservent aussi avec ténacité leurs vieilles habitudes, tiennent a leurs préjugés, à leur routine agricole, au costume grossier qu'ils portent depuis leur enfance. Ils sont peu empressés de changer, même quand leur intérêt doit profiter du changement. Leur lenteur, leur apathie et leur indifférence suffisent pour raire avorter tous les projets d'améliorations.

Les jeunes gens ont un grand attachement pour leur village : ils se soumettent avec répugnance à la loi qui les astreint au service militaire, et le département est un de ceux où l'on compte le plus de retardataires ; néanmoins, lorsqu'ils ont rejoint leur bataillon, ils se montrent soldats intrépides et disciplinés. Ils sont d'abord très propres aux fatigues de la guerre, étant d'une constitution forte et d'un robuste tempérament.

Au XIXe siècle, les habitants des villes ont plus d'aménité dans le caractère que les habitants des campagnes ; comme eux, ils sont économes et laborieux et cependant hospitaliers et charitables. Les habitants de la Lozère ont généralement de l'intelligence, de l'esprit naturel et un jugement sain. S'ils paraissent moins cultiver les lettres et les arts, du moins réussissent-ils mieux dans l'étude des sciences naturelles et mathématiques.

Les départements et leur histoire - Lozère - 48 -

Avant la conquête romaine, le pays qui forme aujourd'hui le département de la Lozère était habité par les Gabali ou Gabales, nom qui, en langue celtique, signifie montagnards ou habitants des hautes terres. César, Ptolémée, Strabon et Pline font mention de ce peuple, que les Arvernes confinaient au nord, les Vellaves et les Helviens à l'ouest ; au midi, les Volces, et à l'orient, les Ruthènes. Ils avaient pour cité Gabalum, aujourd'hui Javols.

Peuple libre comme les Arvernes (Arverni et Gabali liberi, suivant l'expression de Pline), ils furent les compagnons de Bellovèse et traversèrent les Alpes à la suite d'Asdrubal. Rome les eut toujours pour ennemis, jamais pour sujets ; et lorsque plus tard, ayant pris parti pour les Allobroges, ils furent vaincus, ils restèrent indépendants. A l'abri derrière leurs montagnes couvertes de neige, ils se gouvernaient par leurs propres lois et n'obéissaient qu'à des chefs élus par eux.

Il paraît que leur pays abondait en mines d'argent, déjà exploitées du temps des Romains. Pline vante les fromages de la montagne de Lozère (mons Lezurae). Ce pays est un de ceux qui ont conservé le plus de traces de l'ère celtique. A Javols, à L'Aumide, aux Fonds, à Grèzes, à Malavillette, au Montet, on voit encore des dolmens, des menhirs, des pierres druidiques, et l'on croit que la fontaine de la Canourgue est une fontaine gauloise. A Sainte-Hélène, sur la rive droite du Lot, le voyageur s'arrête devant un peulven qu'on appelle dans le pays lou Bertet de las fadas, le Fuseau des fées.

Après avoir laissé des garnisons à Narbonne et dans la Province, César franchit les Cévennes et campa dans le pays des Cabales avant de pénétrer dans l'Arvernie. C'est, dit-on, dans la plaine de Montbel, près de la forêt de Mercoire, que le général romain fit reposer ses légions. Surpris de cette brusque apparition, les Gabales se lèvent en armes, forcent les Helviens leurs voisins, qui s'étaient déclarés pour César, à rentrer dans leurs murs (intra oppida murosque) ; puis ils vont se joindre à l'armée nationale, rassemblée par Vercingétorix.

Après le désastre d'Alésia, ceux d'entre eux qui avaient survécu à la ruine de la patrie rentrèrent dans leurs montagnes ; mais là encore Rome victorieuse dut compter avec eux et respecter leurs libertés et leurs lois. Cependant Auguste les affranchit des liens qui les unissaient aux Arvernes, et les comprit dans l'Aquitaine. Alors Gabalum, colonie romaine, devint la résidence d'un préteur ou proconsul. Il y avait un temple, un palais, un cirque, dont on voit encore les vestiges ; un castrum s'élevait dans le Valdonnez, et la grande voie romaine, ouverte par Agrippa, qui conduisait de Lugdunum à la cité des Tectosages (Toulouse), avait, entre le Mas de la Tieule et le Bouchet, un embranchement sur Gabalum.

Peu à peu, la civilisation romaine tempéra la rudesse et l'âpreté de ce pays. Du temps de Strabon, les arts et les sciences y avaient pénétré, et les habitants commençaient à y parler la langue latine. Ils se livraient à l'agriculture, au commerce et à l'exploitation des mines ; mais leurs richesses firent leur malheur en excitant la cupidité et l'avarice des préteurs romains, et c'est pour se venger de leurs exactions qu'ils se révoltèrent sous Tibère.

Bientôt le christianisme vint achever l'oeuvre de la colonisation, et ce peuple libre et fier, dont Rome n'avait conquis que le territoire, courba la tête sous le joug de la croix. C'est, suivant quelques-uns, à saint Martial, selon d'autres, à saint Séverin, qu'il dut de connaître l'Evangile. Quoi qu'il en soit, la cité des Gabales avait, au IIIe siècle, son église et son siège épiscopal relevant de la métropole de Bourges, et la persécution y avait fait plus d'un martyr.

Quand les Vandales, au Ve siècle, parurent pour la seconde fois dans ce pays, saint Privat en était évêque. Après le sac de Gabalum par ces barbares, il se réfugia avec son troupeau dans la petite forteresse de Grèzes (Gredonense castellum), y soutint un siège contre l'ennemi et le força de se retirer.

Cependant, au VIe siècle, il y avait encore dans ce pays des restes de l'antique religion druidique. Tous les ans, le peuple se rendait auprès d'un étang du mont Helanus (le lac Saint-Andéol), dans lequel on jetait par manière de sacrifices, qui du linge et des vêtements, qui du fromage, du pain et de la cire. Alors, pour détourner les Cabales de ce culte grossier, le saint évêque Evanthius fit construire à peu de distance du mont Helanus une église, où il engagea te peuple à venir offrir au vrai Dieu ce qu'il destinait à l'étang. C'est ainsi que le christianisme faisait tourner à son avantage les pratiques les plus grossières du paganisme.