Départements animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Les départements-(histoire)-

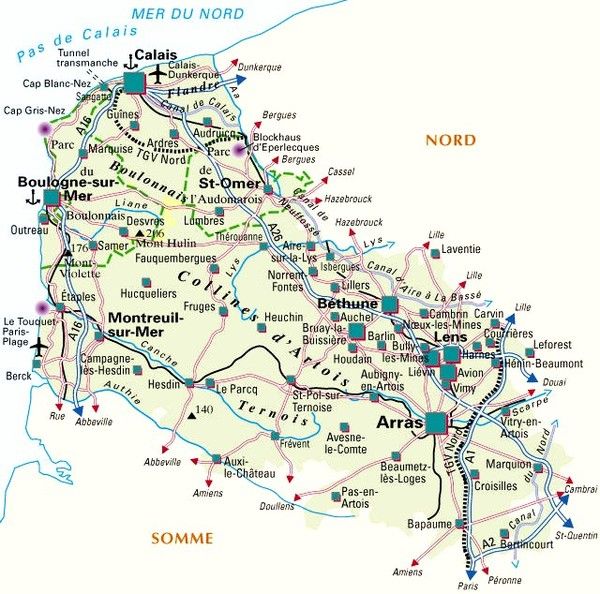

Les départements et leur histoire -pas de Calais- 62

L'histoire de ce département est toute dans son nom : Pas-de-Calais, passage de Calais ; c'est de là qu'on passe le plus aisément du continent dans cette grande île voisine qui s'allonge, jalouse et fière, en face de nos côtes. Pas de Calais, c'est le nom de ce canal étroit au delà duquel on aperçoit, de notre territoire, le rivage de l'Angleterre. Partout ailleurs, nos côtes se retirent devant elle, excepté pourtant la presqu'île du Cotentin (département de la Manche), qui la menace de Cherbourg. Mais Cherbourg est moins hardie ; elle s'arrête à 25 lieues ; Calais se pose audacieusement jusqu'à 8 lieues de la grande puissance rivale, audace tantôt glorieuse pour notre pays et tantôt fatale.

Ce rivage a porté au-devant de la Grande-Bretagne tous ceux qui ont voulu l'aller chercher chez elle, depuis le conquérant des Gaules, qui, deux fois, descendit chez les Bretons d'autrefois, jusqu'à cet autre conquérant qui avait juré la ruine d'Albion, et qui, moins heureux que César, ne put donner à ses soldats la conquête qu'il leur avait montrée du doigt. Ce même rivage, en des jours de plus triste mémoire, a servi de premier marchepied à ces mêmes ennemis que jamais nous n'avons pu troubler dans le repos de leurs foyers. Trop rapproché d'eux alors, il leur offrait une prise facile, et, pour peu qu'ils étendissent le bras, ils saisissaient Calais, Boulogne et se trouvaient maîtres des poternes de la France.

La première fois qu'une armée franchit le détroit, ce fut sous Jules César. Il venait de rejeter au delà du Rhin les Germains qui menaçaient de lui disputer la Gaule ; il voulut de même refouler dans la Bretagne les secours et les inspirations que les peuples gaulois recevaient de ce foyer de la religion druidique. Il s'embarqua dans le pays des Morins. Les Morins, les Atrebates (d'où Arras), tels étaient les peuples qui occupaient notre département et qui venaient de reconnaître, non sans une glorieuse résistance, l'empire des aigles romaines.

Parti de chez eux, César reparut bientôt, vainqueur des Bretons et pourtant forcé de revenir sur ses pas ; mais déjà, par les soins de Labiénus, une flotte mieux équipée se préparait à Itius portus, qu'on croit être aujourd'hui Wissant, et César, avec ces ressources nouvelles, fut cette fois plus heureux. A Itius portus fut établie une des grandes stations navales de l'empire romain.

Mais les siècles s'écoulent ; Alains, Suèves, Vandales, Burgondes, franchissant le Rhin inférieur, inondent, ravagent les Belgiques et ce pays même des Morins, attribué par Honorius à la Belgique IIe. Ce torrent passe et va, bruyant et dévastateur, se perdre au loin dans les sables de l'Afrique ; cependant notre province respire à peine, que déjà les Francs y pénètrent et en font une de leurs premières conquêtes.

Les Mérovingiens y règnent pendant tout le cours de leur existence ; comprise dans toutes les vicissitudes des partages, elle appartient au royaume de Soissons, quand les fils de Clovis, en 511, font quatre morceaux de la Gaule ; plus tard, quand la division, moins arbitraire et plus réelle, en Neustrie et en Austrasie prévaut dans l'empire des Francs, elle se trouve rattachée à la Neustrie, c'est-à-dire au pays qui deviendra français, et que le cours de l'Escaut sépare de l'Austrasie, destinée à être longtemps germanique.

Alors que la dynastie carlovingienne en décadence voyait les bénéficiers retenir insolemment et transmettre à leurs héritiers des terres que les rois et les empereurs ne leur avaient point données à ces conditions, le pays des Atrebates fut un des derniers à partager le sort des autres parties de la Gaule et à sortir des mains du souverain pour passer dans celles d'un bénéficier ; ce n'est qu'en 863 que Charles le Chauve l'aliéna en autorisant sa fille Judith à le porter en dot au comte de Flandre, qui en fut souverain pendant plusieurs siècles.

Un mariage l'avait donc détaché de la couronne ; un mariage l'y ramena. Les mariages jouaient un grand rôle dans le monde féodal. Ils rassemblaient tour à tour et séparaient les provinces, les fiefs. C'étaient bien plutôt les terres qui s'épousaient que les seigneurs et les nobles dames. Philippe-Auguste épousa (1180) la nièce du comté de Flandre, Isabelle, qui avait en dot le pays d'Artois (Atrebatensis terra). Ce pays n'était pas encore un comté. Il ne reçut ce titre qu'en 1238, et déjà il était séparé de nouveau de la couronne ; il est vrai que c'était à d'autres conditions qu'auparavant : saint Louis venait de le donner en apanage à son frère cadet, Robert, de sorte que l'Artois fut une des premières provinces qui servirent à former cette chose toute nouvelle et pleine de si graves conséquences, les apanages, par lesquels la maison royale trouvait moyen d'établir partout ses propres membres et de former une féodalité nouvelle 'toute dévouée.

Grâce à son titre de frère de saint Louis, le premier comte d'Artois faillit devenir empereur d'Allemagne. Le pape lui offrait cette couronne, qu'il voulait arracher à Frédéric II. Mais les états du royaume de France répondirent « qu'il suffisoit a M. le comte Robert d'être frère du roi de France, qui était le plus grand prince de la terre, » et refusèrent cette offre. Ce n'est pas sur le trône impérial, mais bien tristement, loin de sa patrie, que devait mourir le malheureux Robert. Il accompagna saint Louis dans la septième croisade.

Il était un des plus vaillants et des plus téméraires parmi toute cette chevalerie brillante qui fit connaître sa bravoure aux musulmans des bords du Nil. Depuis un mois, l'armée chrétienne se consumait en vains efforts pour franchir le canal d'Aschmoun, au delà duquel se riaient d'eux les musulmans, lorsqu'on trouva un gué. Robert d'Artois le passa le premier avec trois cents chevaliers seulement, malgré la défense du roi son frère. « Je vous jure sur les saints Évangiles, avait répondu le jeune imprudent, de ne rien entreprendre qu'après votre passage. » Promesse vite oubliée !. A peine vit-il les Sarrasins fuir devant lui que, transporté d'ardeur, il s'attacha à leurs pas et les poursuivit jusque dans Mansourah. Mais une fois dans cette ville, il fut cerné, écrasé sous les poutres et les pierres et succomba (1250).

Aussi brillant, aussi téméraire, aussi malheureux fut Robert II d'Artois. Armé chevalier par saint Louis, il accompagna le pieux roi, son oncle, dans cette funeste croisade de Tunis, où il recueillit son dernier soupir. On le vit ensuite, sous Philippe III et Philippe IV, aller soutenir vaillamment en Navarre, dans les Deux-Siciles, en Flandre, l'influence française, alors portée partout par des princes de la famille royale. Quand Boniface VIII excommunia Philippe le Bel, il osa, lui, déchirer la bulle pontificale, si menaçante pour l'indépendance de la France.

C'est lui encore qui commandait l'armée française dans cette funeste bataille de Coudray, si fatale à la noblesse de notre pays, et qui fut cause de ce grand désastre. Ce fut une seconde édition de la Mansourah. Le sage connétable de Nesle, qui voulait le retenir, se vit accuser de trahison : « Je ne suis pas un traître, répondit froidement le prudent capitaine ; suivez-moi seulement ; je vous mènerai si avant que nous n'en reviendrons ni l'un ni l'autre. » Cette triste prédiction s'accomplit : Robert succomba, percé de trente coups de pique (1302).

Avant cette catastrophe, en récompense des services de Robert, Philippe le Bel, par lettres royaux du mois de septembre 1297, avait érigé en pairie le comté d'Artois. Ce titre de pairie semblait assurer mieux que jamais la succession masculine dans ce comté, quand même il n'eût pas été généralement admis dans le droit féodal de l'époque que les femmes ne succédaient pas.

Pourtant cette grave question fut résolue alors différemment. Robert II avait laissé une fille, Mahaut, et un neveu Robert. Mahaut succéda ; Robert réclama. Il fut débouté de sa demande, en 1309, par un jugement des pairs, et Mahaut non seulement demeura comtesse, mais même siégea dès lors, et plusieurs fois, dans le parlement, comme pairesse (chose toute nouvelle).

Robert ne put se résigner. Il renouvela ses protestations sous les fils de Philippe le Bel, et plus vivement encore sous Philippe de Valois. Il avait eu le tort de fabriquer de fausses lettres par lesquelles Robert II aurait fait cession de son comté à son père Philippe. Le parlement découvrit la fraude, et, à la suite d'un procès scandaleux, une certaine Jeanne Divion, complice du coupable, fut brûlée en 1331.

Pour lui, il refusa de comparaître. Déjà faussaire, il se fit encore sorcier et envoûta le roi, c'est-à-dire qu'il fabriqua une petite image de cire représentant le roi et la perça au coeur avec une aiguille ; un homme envoûté, selon les superstitions du Moyen Age, était un homme perdu. Pourtant Philippe de Valois continua de se porter fort bien, et Robert, craignant les longs bras du parlement, jugea prudent de s'en aller ailleurs. II passa donc d'abord en Flandre, puis en Angleterre et mit le comble à ses crimes en appelant dans son pays le roi d'Angleterre, Édouard III. Ainsi cette famille d'Artois mérite le reproche d'avoir contribué à allumer ce triste incendie de la guerre de Cent ans qui devait dévorer la France.

En 1382, le comté d'Artois fut réuni à celui de Flandre, sous le fameux Louis de Male, et deux ans après, en mourant, il le laissa à Marguerite, sa fille, qui avait épousé le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi. Quand elle mourut à son tour (1405), elle le transmit à Jean, son fils, qui avait hérité de Philippe le duché de Bourgogne, et depuis lors le comté et le duché demeurèrent réunis jusqu'à la mort de Charles le Téméraire.

A ce moment (1477), où la grande puissance des ducs de Bourgogne se trouva démembrée, l'Artois fut porté, avec la Flandre et la Franche-Comté, dans la maison d'Autriche, par le mariage de Marie de Bourgogne avec l'archiduc Maximilien, mais à la charge de l'hommage envers la France. Bien plus, par le désastreux traité de Cambrai (1529), résultat de la bataille de Pavie, François Ier fut obligé de renoncer à toute suzeraineté sur l'Artois, comme sur la Flandre, et ce ne fut que cent vingt ans après que les victoires du grand Condé le rendirent à la France.

C'est ce que consacra le traité des Pyrénées (1659), confirmé par celui de Nimègue (1678). Depuis lors, ce comté ne fut plus jamais détaché de la monarchie française, et même, depuis 1757, il fut désigné pour servir d'apanage au second frère du roi ; c'est à ce titre que le possédait le roi Charles X avant de monter sur le trône.

Pendant les cent cinquante ans environ qu'il fut soumis à la domination espagnole, l'Artois s'était fait maintenir ou accorder par ses souverains étrangers, fort intéressés à user de ménagement envers un pays aussi important par sa richesse et sa position, des privilèges qu'il conserva après son retour à la couronne de France.

Aussi demeura-t-il pays d'états, ne connaissant ni douanes, ni aides, ni gabelles, et même ayant le droit d'exercer un contrôle nominal sur la levée des deniers royaux. Relativement à ses divisions ecclésiastiques et administratives, il comptait deux évêchés, Arras et Saint-Omer, et se divisait en huit bailliages et une gouvernante, celle d'Arras ; il faisait partie du gouvernement militaire de Picardie et relevait de l'intendance de Flandre pour les finances. Sa population était évaluée à 319 200 habitants. Quant à la langue, l'Artois est remarquable pour avoir été et être encore le théâtre de la lutte du picard et du flamand, en d'autres termes du français et de l'allemand. Le picard a l'avantage à présent et fait des progrès qui refoulent peu à peu son rival.

La province d'Artois a formé, pour la plus grande partie, le département du Pas-de-Calais ; pourtant leurs limites sont loin de coïncider, et ce serait une grave omission dans l'histoire du département que celle des pays, du reste bien moins importants, du Boulonais, du Calaisis, de l'Ardrésis, qui dépendaient anciennement de la basse Picardie.

Comme le Loiret, le Pas-de-Calais, pendant la guerre de 1870-1871, a été témoin d'une victoire remportée par l'armée française sur les Prussiens. C'était le 2 janvier 1871. Commandée par le général Faidherbe, l'armée du Nord, qui déjà, le 23 décembre 1870, avait brillamment soutenu l'effort de l'ennemi à Pont-Noyelles, se trouvait alors divisée en deux corps, le 22e, sous les ordres du général Paulze d'Ivoy, et le 23e, sous les ordres du général Lecointe. « Une division du 2e corps dirigea une attaque vigoureuse sur le village de Béhagnies, qu'elle ne réussit point à enlever ; mais la 1re division du 2e corps (colonel du Bessol) chassa des villages d'Achiet-le-Grand et de Bihucourt les troupes prussiennes commandées par le général de Goeben. Le 3 janvier, toutes les positions ennemies, à Favreuil, Supinies, Avesnes-lès-Bapaume, Ligny, Tilloy, Grévillers, furent enlevées. A six heures du soir, porte la relation officielle, nous avons chassé les Prussiens de tout le champ de bataille, couvert de leurs morts. »

Les pertes éprouvées par le département du Pas-de-Calais pendant la guerre de 1870-1871 ont été évaluées à 2 014 893 francs.

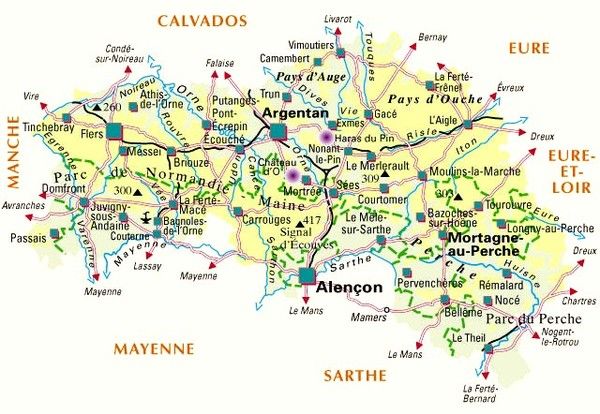

les départements et leur histoire - Orne - 61 -

Le territoire du département de l'Orne faisait partie de la Gaule celtique : les peuples qui l'habitaient portaient le nom générique d'Aulerci. C'était, à ce qu'il semble, à Alençon que se réunissaient les députés des trois tribus dont se composaient leur fédération, et qui étaient les Aulerces Éburons (capitale, Ebroïcum, Évreux), les Aulerces Cénomans (capitale, Subdinum, Le Mans), et enfin les Aulerces Diablintes ; ceux-ci occupaient la plus grande partie du territoire qui a formé le départe-ment de l'Orne.

A l'époque où César vint asservir les Gaules, Crassus, son lieutenant, pénétra dans le pays avec la 7e légion, et le soumit facilement ; mais, plus tard, sous la conduite de Viridovix, ces peuples et leurs voisins se soulevèrent et mirent en péril le lieutenant de César, Titurius Sabinus, qui était entré dans leur pays à la première nouvelle de l'insurrection. César raconte, dans ses Commentaires, que l'armée de Viridovix s'était grossie d'une foule de brigands et d'hommes perdus, venus de tous les points de la Gaule : insulte ordinaire des oppresseurs, qui ne se contentent pas d'écraser ceux qui leur résistent, mais veulent encore les déshonorer.

Quoi qu'il en soit, Sabinus, se trouvant dans une position critique, fut obligé de se retrancher dans un lieu fortifié. Entouré par l'armée de Viridovix, qui lui offrit vainement la bataille, il encouragea à dessein l'audace des assaillants, leur envoya même un des Gaulois qui servaient dans ses troupes pour leur faire un tableau meurtrier du découragement des Romains, et les. engager à en profiter. Les confédérés se décident à attaquer Sabinus dans ses retranchements. « Les Romains, dit César, étaient campés sur une hauteur, d'une pente douce et aisée, d'environ mille pas. Ces barbares la montent en courant de toutes leurs forces, pour ne point leur laisser le temps de se réunir et de s'armer, et arrivent hors d'haleine au pied des retranchements. Sabinus, après avoir par ses discours excité l'ardeur de ses soldats, donne le signal. Pendant que les ennemis étaient embarrassés des fascines qu'ils portaient pour combler les fossés, il ordonne une double sortie par deux portes du camp. L'avantage de la position, l'inexpérience et l'épuisement des barbares, la bravoure de nos soldats et leur habitude de la guerre, furent cause que l'ennemi ne soutint pas même le premier choc, et prit aussitôt la fuite. » Le carnage fut effroyable.

A l'époque de l'insurrection générale des Gaulois excitée par Vercingétorix, nous retrouvons encore dans les Commentaires de César les Aulerces payant bravement leur dette à la patrie commune. Sous la conduite de Camulogène, réunis aux Parisii, ils viennent offrir la bataille à Sabinus, près de Lutèce. L'aile gauche des Gaulois plia ; mais la droite, où se trouvait Camulogène, résista intrépidement : ils se firent tuer jusqu'au dernier.

Les habitants d'Essai étaient seuls restés tranquilles pendant ces insurrections. César les favorisa aux dépens des populations moins patientes et plus patriotiques des environs. Leur puissance grandit rapidement sous la domination romaine ; mais, pendant le ive siècle de l'ère chrétienne, les pirates saxons, après avoir formé divers établissements sur la côte, remontent l'Orne, ravagent et détruisent tout sur le territoire des Essuins, et bâtissent, à deux lieues d'Essai, une nouvelle ville, Saxia ou Sées, qui acquit bientôt une grande importance. Les Saxons ne tardèrent pas à se convertir au christianisme, et, parmi les évêques de Sées, on trouve les noms de Sigisbold, de Sanobod, qui révèlent une origine saxonne.

Pendant l'effroyable désordre auquel les invasions des barbares livrèrent la Gaule, l'Armorique (Bretagne) et les populations dont nous nous occupons formèrent une vaste confédération qui maintint quelque temps son indépendance. Ravagé par les Alains et par une nouvelle invasion des Saxons, le pays se soumit à Clovis.

Pendant la période suivante, l'histoire de cette contrée reste fort obscure : nous trouvons que la plus grande partie de cette région dépend d'un archidiaconat nommé Hiesmois ou Oximisum, dont le chef-lieu était Oximum ou Hiesme, maintenant Exmes, bourg voisin d'Argentan. Pendant cette période, nous voyons grandir la puissance de Sées, à laquelle succédera, vers le Xe siècle, celle d'Alençon.

Mais les Normands ont envahi le pays, et le faible Charles le Simple a été obligé de le céder à Rollon, leur duc. Richard Ier, duc de Normandie, donne, en 943, à Yves de Creil ou de Bellême, dont il veut récompenser les services, l'Alençonnais et une assez grande étendue de territoire. Le nouveau possesseur réunit à ces domaines le Perche (Mortagne, Verneuil et Laigle), et la puissance de sa famille se fonde définitivement sous son fils Guillaume ler de Bellême, qui, le premier, prit le nom de Talvas.

Ce fut lui qui éleva les châteaux de Sées, d'Alençon, de Domfront. Mais Robert duc de Normandie, voulant le punir de s'être déclaré contre lui dans la guerre qu'il avait entreprise contre son frère et son prédécesseur Richard III, vint l'assiéger dans Alençon. Le vieux Talvas fut obligé de capituler et de venir pieds nus, en chemise et une selle sur le dos, demander grâce au duc irrité :

| Son dos offrit à chevaucher, Ne se peut plus humilier. |

dit le Roman de Rou. Au prix de cette humiliation, le vieillard garda ses possessions ; ses quatre fils jurèrent de le venger. Ils s'armèrent, mais ils furent défaits dans la forêt de Blavon. Guillaume eut deux de ses fils tués dans cette guerre ; en recevant la nouvelle de leur mort, déjà malade, il mourut sur-le-champ. L'aîné des deux fils de Guillaume Ier, Robert, lui succéda ; mais, fait prisonnier par le comte du Maine, il fut tué à coups de hache dans sa prison.

Son frère, Guillaume II Talvas, lui succéda. II reçut le surnom de Talvas le Cruel, et le justifia. Il fait étrangler sa femme Hildeburge. Il se remarie et invite à son banquet de noces Guillaume Giroie, chevalier loyal, qui avait eu jadis des différends avec la famille de Tairas.

Malgré Ies représentations de son frère Raoul, Giroie se confie à Talvas le Cruel et se rend à ses noces. Au milieu du festin, Talvas le fait saisir et part pour la chasse. Pendant qu'il se livre au plaisir de la chasse, ses bourreaux ont, par son ordre, crevé les yeux, coupé le nez et les oreilles du malheureux Giroie, qui est jeté en prison. La tour où il fut renfermé, et qui se voyait encore un peu avant la Révolution à l'entrée du château d'Alençon, avait gardé le nom de Tour de Giroie ; mais la vengeance s'appesantit bientôt sur cette horrible famille des Talvas. Le fils de Talvas II, Arnould, chasse son père de ses domaines et est lui-même étranglé dans son lit. Talvas le Cruel mourut à Domfront, en 1052.

Quatre années auparavant, profitant de l'horreur qu'inspirait Talvas, le comte d'Anjou s'était emparé d'Alençon. Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, vint lui-même pour reprendre la ville. Quand il s'approcha des murs, les Angevins, qui les défendaient, se mirent à railler le jeune duc, criant à la manière des pelletiers : « A la pel ! à la pel ! » allusion au métier que faisait le grand-père de Guillaume, un pelletier de Falaise dont Robert de Normandie avait séduit la fille. Guillaume le Bâtard jura par la resplendeur de Dieu qu'il se vengerait. Il tint parole. Il fit couper les pieds et les mains aux trente premiers Angevins qu'il put saisir : la ville, effrayée, se rendit.

Mabille de Bellême, fille de Talvas le Cruel et héritière de son duché, avait épousé Robert dé Montgomery ; la famille de Montgomery devait donner cinq seigneurs à Alençon. Robert étant parti pour l'Angleterre, sa femme, atroce comme toute sa famille, régna par le fer et le poison. Elle tenta d'empoisonner Ernauld, le chef de la maison rivale de Giroie. Celui-ci refusa le verre de via qu'on lui présentait. Un de ses compagnons le prit sans défiance . c'était le frère de Montgomery, Gilbert ; il mourut, trois jours après, du poison qui ne lui était pas destiné.

Une autre fois, Mabille fut plus heureuse et réussit à faire empoisonner Ernauld par son chambellan. Mais un jour Mabille avait été visiter le château de Barre-sur-Dives, appartenant à un de ses fils. Elle s'était endormie après avoir pris un bain. On la trouva la tête coupée. L'émotion fut universelle : ou soumit un gentilhomme que l'on soupçonnait, Pantol, à l'épreuve du feu : il la subit victorieusement. On sut depuis que l'auteur du meurtre était Hugues de Sangey, auquel Mabille avait pris un château, et qui, s'étant introduit furtivement dans le château de Barre pendant son sommeil, s'était vengé et était parti aussitôt pour l'Italie, refuge ordinaire, à cette époque, de tous Tes aventuriers normands et de tous ceux qu'un meurtre éloignait de leur pays.

Les Montgomery, en héritant de la seigneurie des Talvas, semblaient avoir hérité de leur cruauté. Nous ne traînerons pas la pensée du lecteur sur cette monotone et sanglante histoire ; ce que nous eu avons dit plus haut suffit pour donner une idée des misères et des crimes de cette époque. Quelques-uns des Montgomery prirent part aux croisades ; leur absence laissa un peu de répit aux malheureux habitants de leur contrée.

Le dernier des comtes d'Alençon de la maison de Montgomery, Robert HI, accompagna Philippe-Auguste en Palestine. Il mourut sans enfants ; Philippe-Auguste, qui. s'était emparé à cette époque de la Normandie, acheta le comté d'Alençon des héritiers de Robert. Le comté fit alors partie du domaine de la couronne. Saint Louis le donna en apanage à son fils Pierre et l'agrandit de quelques villes et territoires voisins. Après la mort de Pierre, le comté revint au roi de France, Philippe le Hardi, qui en disposa en faveur de Charles, son troisième fils. Le fils et le successeur de ce dernier fut ce duc d'Alençon qui, en compromettant l'avant-garde française qu'il commandait à la bataille de Crécy, fut la principale cause de cette défaite et s'y fit tuer.

Parmi les successeurs de ce prince, on remarque son fils Charles III, qui, dégoûté du monde, entra dans l'ordre des dominicains ; Jean Ier, sous lequel le comté d'Alençon fut érigé en duché-pairie et qui périt à la bataille d'Azincourt, expiation bien due par lui à la France dont il avait fomenté les troubles et envenimé les blessures ; son fils, Jean II, pris au combat de Verneuil par les Anglais, qui s'étaient emparé de son duché (Bedford avait pris le titre de duc d'Alençon) ; le duc légitime honora sa captivité par sa constance, par son refus de se soumettre aux conquérants de sa patrie : il ne fut rendu à la liberté qu'après avoir payé une rançon considérable, 300 000 écus d'or (1429).

Il combattit vaillamment pour la délivrance du pays et commanda l'armée française à la bataille de Patay. Ce ne fut qu'en 1449, qu'il rentra en possession de. son duché. Ce prince brillant et chevaleresque, ami du faste, de la musique et de la chasse, fut accusé plus tard, par Charles VII, de connivence avec les Anglais. Condamné à mort en 1458 par la cour des pairs pour crime de haute trahison, il vit sa peine commuée. Délivré par le dauphin, devenu roi sous le nom de Louis XI, et dont l'amitié avait contribué à éveiller envers le duc les défiances de Charles VII, il se jeta néanmoins dans la ligue du Bien public, se lia avec les ennemis du royaume : condamné à mort une seconde fois, sa peine fut encore commuée : il mourut en prison, en 1476.

Son fils René ne reçut du roi, indisposé contre sa race, qu'une partie des domaines de son père ; il fut bientôt, à tort ou à raison, soupçonné d'intrigues contre Louis XI, condamné à une prison perpétuelle et enfermé dans une cage de fer ; il n'en sortit qu'à l'avènement de Charles VIII, qui lui rendit les biens de son père.

Son fils Charles devint l'époux de Marguerite de Valois, soeur du roi François Ier, la Marguerite des Marguerites, comme l'appelait son frère. Il fut une des causes de la défection du connétable de Bourbon aux dépens duquel François Ier avait fait un passe-droit, en le nommant au commandement de l'avant-garde française, et plus tard sa lâche conduite à la bataille de Pavie le couvrit de honte ; il vint mourir à Lyon en 1524.

Sa veuve, Marguerite, séjourna souvent dans ses domaines et épousa en secondes noces Henri II, roi de Navarre, et c'est sous le nom de la reine de Navarre qu'elle est demeurée célèbre dans l'histoire de notre littérature. Elle protégea les poètes, les savants et les protestants. « Ce fut, dit Brantôme, une princesse de très grand esprit et fort habile, tant de son naturel que de son acquisitif : car elle s'adonna fort aux lettres en son jeune âge, et les continua, tant qu'elle véquit, aimant et conversant, du temps de sa grandeur, ordinairement à la cour avec des gens les plus savants du royaume de son frère : aussi tous l'honoroient tellement qu'ils l'appeloient leur Mécénas, et la plupart de leurs livres qui se composoient alors s'adressoient au roi son frère, qui estoit bien savant, ou à elle.... On la soupçonnoit de la religion de Luther ; mais, pour le respect et l'amour qu'elle portoit au roi son frère, qui l'aimoit uniquement et l'appeloit toujours sa mignonne, elle n'en fit jamais aucune profession ni semblant, et, si elle la croyoit, elle la tenoit toujours dans son âme fort secrète, d'autant que le roi la haïssoit fort, disant qu'elle et toute autre nouvelle secte tendoient plus à la destruction des royaumes, des monarchies et dominations qu'à l'édification des âmes. »

Marguerite mourut au château d'Odos, en Bigorre, en 1549. Elle fut la mère de Jeanne d'Albret. Après sa mort, le duché d'Alençon, dont elle n'avait été que l'usufruitière, retourna à la couronne. Charles IX le donna à son frère François, alors âgé de douze ans. Un des seigneurs du pays, Montgomery, qui avait eu le malheur de tuer dans un tournoi le père de Charles IX, Henri II, fut poursuivi avec une haine aveugle parla veuve du roi, Catherine de Médicis.

Protestant et soldat intrépide, il propagea avec ardeur la religion nouvelle dans le pays et devint la terreur des catholiques. Il s'empara d'Alençon, qu'il fut plus tard obligé d'abandonner pour aller rejoindre à La Rochelle le prince de Condé. A l'époque de la Saint-Barthélemy, les catholiques voulurent prendre leur revanche : mais Matignon, lieutenant du roi en basse Normandie, interdit ces représailles et maintint l'ordre dans son gouvernement.

Le duc d'Alençon s'étant échappé de la cour, où il était mal vu à cause de sa modération et de son goût pour les opinions nouvelles, se réfugia à Alençon, et le roi de Navarre, depuis Henri IV, vint l'y trouver. Plus tard, pendant les guerres de la Ligue, le duché devint le théâtre de la guerre. A la mort de Henri III, Henri IV s'empara d'Alençon ; mais, pour acquitter les dettes qu'il avait contractées, il vendit le duché au duc de Wurtemberg, en 1605.

Marie de Médicis, devenue régente, le racheta en 1613. Ce fut là qu'elle se réfugia après s'être brouillée avec son fils Louis XIII, en 1620 ; elle chercha à y rallier ses partisans. Mais le duc de Créqui, à la tête de dix compagnies des gardes, occupa la ville pour le roi. Louis XIII établit une généralité ou intendance à Alençon. En 1646, Gaston, duc d'Orléans, obtint le duché d'Alençon, qui passa après lui successivement entre les mains de sa femme et de sa fille, Madame de Guise. Celle-ci en fit le centre d'une petite cour, assez brillante, qui contribua à la prospérité de la ville.

Après sa mort, le duché retourna au domaine de la couronne, et quand il en fut distrait plus tard pour entrer dans l'apanage d'un des petits-fils de Louis XIV, le duc de Berry, et enfin dans celui du comte de Provence, depuis Louis XVIII, ces princes n'en tirèrent qu'un simple revenu et un titre honorifique : le duché continua à être administré par les gens du roi.

Pendant la Révolution, le pays, après avoir incliné vers les idées nouvelles et s'être attaché un moment au parti girondin, auquel il avait donné un de ses plus énergiques représentants, Valazé, fut dévasté à plusieurs reprises par la chouannerie. Le chef des chouans, M. de Frotté, eut une destinée malheureuse. Après avoir énergiquement soutenu, avec Georges Cadoudal, une. cause désespérée, il fut, en janvier 1800, battu par le général Gardanne, près de La Motte-Fouquet.

Dans son Histoire du Consulat, Thiers écrit qu' « enfin le général Chambarlhac enveloppa dans les environs de Saint-Christophe, non loin d'Alençon, quelques compagnies de chouans, et les fit passer par les armes. Cependant voyant, comme les autres, mais malheureusement trop tard, que toute résistance était impossible devant ces nombreuses colonnes qui avaient assailli le pays, M. de Frotté pensa qu'il était temps de se rendre. Il écrivit, pour demander la paix, au général Hédouville, qui, dans le moment, était à Angers, et, en attendant la réponse, il proposa une suspension d'armes au général Chambarlhac.

« Celui-ci répondit que, n'ayant pas de pouvoirs pour traiter, il allait s'adresser au gouvernement pour en obtenir, mais que, dans l'intervalle, il ne pouvait prendre sur lui de suspendre les hostilités, à moins que M. de Frotté ne consentît à livrer immédiatement les armes de ses soldats. C'était justement ce que M. de Frotté redoutait le plus. Il consentait bien à se soumettre et à signer une pacification momentanée, mais à condition de rester armé, afin de saisir plus tard la première occasion favorable de recommencer la guerre. Il écrivit même à ses lieutenants des lettres dans lesquelles, en leur prescrivant de se rendre, il leur recommandait de garder leurs fusils.

« Pendant ce temps, le premier consul, irrité contre l'obstination de M. de Frotté, avait ordonné de ne lui point accorder de quartier, et de faire sur sa personne un exemple. M. de Frotté, inquiet de ne pas recevoir de réponse à ses propositions, voulut se mettre en communication avec le général Guidai, commandant le département de l'Orne, et fut arrêté avec six des siens, tandis qu'il cherchait à le voir. Les lettres qu'on trouva sur lui, lesquelles contenaient l'ordre à ses gens de se rendre, mais en gardant leurs armes, passèrent pour une trahison. Il fut conduit à Verneuil et livré à une commission militaire.

« La nouvelle de son arrestation étant venue à Paris, une foule de solliciteurs entourèrent le premier consul et obtinrent une suspension de procédure, qui équivalait à une grâce. Mais le courrier qui apportait l'ordre du gouvernement arriva trop tard. La constitution étant suspendue dans les départements insurgés, M. de Frotté avait été jugé sommairement, et, quand le sursis arriva, ce jeune et vaillant chef avait déjà subi la peine de sou obstination. La duplicité de sa conduite, bien que démontrée, n'était cependant point assez condamnable pour qu'on ne dût pas regretter beaucoup une telle exécution, la seule, au reste, qui ensanglanta cette heureuse fin de la guerre civile. Dès ce jour, les départements de l'Ouest furent entièrement pacifiés. »

Pendant la période qui s'écoula de 1815 à 1870, le département de l'Orne puisa dans la sage tranquillité de la paix les précieux aliments d'une prospérité qui fut consacrée aux progrès de son agriculture, de son industrie et de son commerce.

La désastreuse guerre de 1870-1871 vint l'arrêter dans sou essor. S'il n'en supporta pas le poids sanglant, il dut du moins satisfaire à de nombreuses réquisitions qui se chiffrèrent par une dépense de 3 446 234 fr. 45.

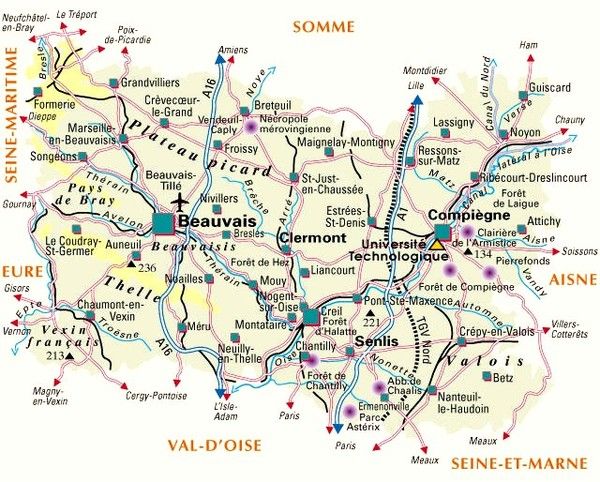

Les départements et leur histoire - Oise - 60 -

Le territoire du département de l'Oise fut primitivement habité par les Bellovakes, les Silvanectes et les Veromandues. Ces peuples prirent deux fois part au soulèvement de la Gaule contre César, qui, dans ses Commentaires, vante leur courage et leur habileté. Vaincus sur le territoire des Rèmes, en 57, ils perdirent leur capitale, Bratuspantium (Beauvais ou Breteuil). Cinq ans plus tard, ils se donnèrent pour chef le Bellovake Corrée, dont la mort héroïque rendit les Romains maîtres du pays, qui, subjugué, mais non soumis, pendant longtemps encore résista à leur domination, en l'an 29, avec les Trévires, et plus tard avec les Belges.

Après ces vaines tentatives, Rome introduisit dans le pays définitivement conquis son administration, et, si les sauvages habitants de cette partie de la Gaule-Belgique perdirent quelque chose du courage farouche de leurs ancêtres, ils reçurent en échange les bienfaits de la civilisation. De vastes terrains furent défrichés, les forêts s'éclaircirent, les villes s'élevèrent. Il reste aujourd'hui des traces des immenses travaux entrepris par les Romains dans cette contrée : c'est une voie qui traverse le département et qui porte le nom de chaussée Brunehaut, parce que, dans la suite, elle fut réparée par cette reine d'Austrasie.

Dioclétien comprit le territoire des Bellovakes dans la IIe Belgique. Leur principale ville, qui longtemps avait porté le nom de Caesaromagus et qui était une des plus importantes stations de la voie romaine qui unissait Rothomagus (Rouen), Ambiani (Amiens) et Parisii (Paris), eut le nom de Civitas Bellovacorum, avec le droit de cité.

Par la suite, on la désigna sous le nom de Bellovacum, Beauvais. Le christianisme y fut porté dans le Ier siècle de l'ère chrétienne par saint Lucien, fils, disait-on, d'un sénateur romain du nom de Lucius, que saint Pierre avait converti. Ce premier apôtre du Beauvaisis avait deux compagnons, saint Maxien et saint Julien, qui souffrirent avec lui le martyre.

Il paraît que la foi chrétienne s'établit difficilement dans cette contrée ; car, pendant les trois premiers siècles, un grand nombre de ceux qui s'étaient convertis y subirent de fréquentes persécutions. A cette même époque, le pays des Bellovakes eut beaucoup à souffrir des premières invasions des barbares en Gaule ; Dioclétien avait donné à cette partie de l'empire, pour la gouverner, Constance-Chlore, avec le titre de César.

Les Francs et les Alamans firent des invasions si fréquentes que toute l'ancienne Belgique fut en grande partie dépeuplée (292-305) ; il fallut que ce César, pour repeupler la contrée, autorisât, à l'exemple de l'empereur Probus, des colons germains à s'y établir.

Lorsque survinrent en Gaule les grandes invasions des Francs, cette partie septentrionale fut la première conquise ; elle vit, vers 430, le chef de la tribu Salienne, Clodion le Chevelu, franchir la Somme et promener ses bandes dévastatrices au midi de cette rivière ; mais Clodion fut chassé par le patrice Aétius, et c'était à Clovis qu'il était réservé de s'établir définitivement entre le Rhin et la Seine. Le patrice Syagrius, faible représentant des empereurs en Gaule, fut vaincu à Soissons en 486. Sa défaite entraîna la soumission du pays d'entre Rhin et Seine, et par conséquent de la contrée du Beauvaisis.

Cette partie des États de Clovis passa en héritage à son fils Clotaire, qui fut roi de Soissons en 511 ; celui-ci la laissa à Chilpéric Ier, époux de Frédégonde (561 à 584). Au temps de Clotaire II, la fille de l'un des principaux seigneurs du royaume fonda aux environs de Beauvais, à Oroër (Oratorium), une abbaye qui est devenue célèbre ; Angadresme, fille de Robert, chancelier du roi, était recherchée en mariage par un seigneur du Vexin, Ansbert ; mais elle préféra, à une position brillante, la retraite obscure et pieuse d'Oroër.

Ansbert, de son côté, touché de la grâce divine, se consacra au service du Seigneur et devint par la suite archevêque de Rouen. Angadresme, mise au nombre des saintes, pour sa vie pieuse, est devenue la patronne de Beauvais. Le Beauvaisis se trouvait sur les frontières de la Neustrie et de l'Austrasie ; il fut donc souvent le théâtre de la lutte des Austrasiens et des Neustriens, sous les maires Ébroïn et Pépin d'Héristal.

Sous les règnes de Pépin le Bref et de Charlemagne, plusieurs années de paix et de prospérité vinrent réparer les maux occasionnés par les guerres désastreuses qui avaient, sans interruption, désolé le pays pendant le cours de la première race ; des gouverneurs, placés sous la surveillance des legati et des missi dominici, furent donnés aux diverses parties de l'empire, et le territoire du département de l'Oise fut partagé en différents pagi, qui portèrent les noms de leurs principales villes, et qui étaient administrés par des comtes et des barons.

Ils n'étaient d'abord que simples gouverneurs et représentants de l'autorité impériale ; mais ils se rendirent indépendants sous les faibles successeurs de Charlemagne et reçurent de l'un d'entre eux, Charles le Chauve, en 877, la confirmation de leur usurpation et possédèrent alors ces fiefs à titre héréditaire. En même temps que la féodalité commencent les ravages exercés par les 'pirates normands dans toute la Gaule et en particulier dans le pays des anciens Bellovakes ; au milieu du IXe siècle, Hastings, qui, bien que né en Gaule, s'était joint aux Northmans et était devenu un de leurs chefs les plus célèbres, pénétra dans le Beauvaisis après avoir brûlé, près de Paris, l'abbaye de Saint-Denis, et détruisit les monastères de Saint-Oroër et de Saint-Germer.

A cette période du Moyen Age, l'histoire du département se divise forcément en trois parties ; la première, qui concerne le Beauvaisis, sera suffisamment traitée à l'article consacré spécialement à la ville évêché comté de Beauvais ; des deux autres, l'une comprend le Valois, dont les villes principales étaient Senlis et Crépy, et l'autre la ville de Clermont, qui eut des comtes particuliers.

Le Valois, pagus Vadensis, s'étendit, sous les deux premières races, aux territoires de Senlis, Soissons, Crépy, Meaux et Reims ; sa capitale était Crépy, et il en prit souvent le nom de Comitatus Crispeius, Crispeiensis, Crispeicus ; une partie de ce pays appartient aux départements qui avoisinent l'Oise. Cependant nous donnerons ici le nom de ses principaux comtes, dans l'impossibilité où nous sommes de scinder son histoire et en considération de Crépy, sa capitale.

Un comte du nom de Pépin, frère du puissant comte de Vermandois, Herbert, en reçut l'investiture sous le règne du roi Eudes, successeur du faible Charles le Gros, qui avait été déposé en 887, à la diète de Tribur. Après lui, le Valois passa à une famille étrangère. Le comte Raoul II partagea, vers 1040, ses États entre ses deux fils, Raoul III le Grand et Thibaut III, qui fut comte de Blois. Le vaste château de Crépy fut séparé en deux parties ; Raoul reçut l'habitation avec ses dépendances, et Thibaut le donjon.

Après la mort du roi Henri Ier, Anne de Russie, veuve de ce prince, se retira dans le monastère de Senlis ; Raoul l'y vit et résolut de l'épouser ; Anne y consentit. Raoul était marié ; il fit accuser d'infidélité sa femme Éléonore, divorça et célébra publiquement son nouveau mariage en 1052. Mais l'épouse répudiée recourut au pape, qui fit faire, par les archevêques de Reims et de Rouen, une enquête dont le résultat fut favorable à Éléonore. Sommé de répudier Anne, le comte Raoul s'y refusa ; il fut excommunié et n'en persista pas moins dans sa faute.

Une version généralement accréditée fait retourner Anne de Russie auprès de son père, après la mort du roi, son mari. Celle que nous reproduisons a été adoptée par les savants bénédictins de Saint-Maur et le P. Ménétrier.

Le fils de Raoul, Simon (1074), fut assez puissant pour combattre le roi de France et lui reprendre quelques places que celui-ci lui avait enlevées. Deux années après avoir succédé a son père, le comte Simon fit transporter la dépouille du grand Raoul de la ville de Montdidier au monastère de Saint-Arnould de Crépy. Présent à l'exhumation du cadavre, il fut si vivement frappé de ce spectacle, qu'il résolut de quitter toutes les pompes de la vie et de se consacrer à Dieu.

Vainement ses amis, pour lui faire oublier cette résolution et resserrer les liens qui l'attachaient au monde, lui firent prendre une femme ; il consentit à épouser Judith, fille d'un comte d'Auvergne. Mais la nuit même de leurs noces les deux époux convinrent de se séparer et d'aller vivre tous deux dans la retraite. Simon partit avec trois compagnons, les plus vaillants chevaliers de sa cour, qu'il avait convertis, et se rendit au monastère de Sainte-Claude, puis dans les gorges du Jura, défrichant et fertilisant des terres jusque-là incultes. Simon fit passer le Valois dans la maison de Vermandois ; ce comté y demeura jusqu'à l'époque de sa réunion à la couronne, par Philippe-Auguste, en 1214.

Le roi saint Louis accorda, en 1224, le Valois à la reine Blanche, sa mère. Cette grande princesse étant morte en 1252, à l'abbaye de Maubuisson, près de Pontoise, le Valois fut réuni de nouveau à la couronne. Mais, deux ans avant sa mort, saint Louis l'aliéna encore en faveur de son quatrième fils, Jean Tristan, comte de Nevers, qui, né à Damiette pendant la première croisade du saint roi son père, mourut, ainsi que celui-ci, en 1270, pendant la seconde.

Le Valois rentra donc de nouveau dans le domaine royal à l'avènement de Philippe le Hardi. Celui-ci le donna en 1285 à Charles, son deuxième fils, qui fut la tige des rois de France de la branche des Valois. Cependant le Valois ne fut pas réuni à la couronne en 1328, à l'avènement de Philippe VI. Ce prince le donna en apanage à son cinquième fils Philippe, qui s'était distingué à la bataille de Poitiers, et qui fut l'un des otages envoyés en Angleterre pour la délivrance du roi Jean.

A sa mort, en 1375, le Valois rentra au domaine royal ; mais le roi Charles VI l'en détacha pour le donner, en 1392, à son jeune frère Louis d'Orléans, en faveur duquel il l'érigea, en 1406, en duché-pairie. Les contrées qui composent le département de l'Oise eurent grandement à souffrir des désordres du malheureux règne de Charles VI. Déjà, sous les rois Philippe VI et Jean le Bon, elles avaient été ravagées par les bandes de paysans soulevés qui prenaient le nom de Jacques.

La jacquerie était sortie, selon une tradition locale, du village de Frocourt-en-Beauvaisis. Les Jacques avaient pillé un grand nombre de villages et la ville de Senlis, lorsqu'ils furent atteints et défaits par le dauphin Charles, depuis Charles V, alors régent pour son père, prisonnier en Angleterre. Le soulèvement se porta plus loin vers le Midi ; mais les misères de toute sorte et les dévastations de la guerre étrangère jointes à la guerre civile dépeuplèrent ce malheureux pays, comme au temps des premières invasions des barbares.

Le duc de Bourgogne entra dans les campagnes de l'Oise et les dévasta, pendant la sanglante rivalité des Armagnacs et des Bourguignons ; puis, après la victoire d'Azincourt (1415), les Anglais s'emparèrent du Beauvaisis et du Valois. Cette partie de la France fut reconquise par Charles VII vers 1430. Jeanne Parc, après avoir fait le siège d'Orléans et remporté la victoire de Patay, poursuivit les Anglais jusqu'au delà de l'Oise, les atteignit à Gerberoy et les battit de nouveau en 1430.

Les Anglais ne renoncèrent cependant pas à leurs tentatives sur le Beauvaisis. Vers 1436, ils se saisirent, dans Beauvais même, par un coup de main habile, du fameux capitaine La Hire, pendant que celui-ci jouait à la paume, et Charles VII fut obligé de leur donner Clermont pour la rançon de son général.

Il est bon, avant de passer à l'histoire des temps modernes, de dire quelques mots des comtes de Clermont. Le premier qui soit connu portait le nom de Renaud ; il fut un des chefs de l'armée conduite en 1054 par Eudes, frère du roi Henri Ier, contre Guillaume le Bâtard, duc de Normandie. Les Français furent battus, et le comte Renaud ne trouva son salut, dit Orderic Vital, que dans la vitesse de ses pieds. Hugues Ier et Renaud II lui succédèrent. Le fils de ce dernier, Raoul Ier, reçut du roi Louis VII la dignité de connétable de France.

II eut plusieurs démêlés avec le chapitre de Beauvais et fut excommunié deux fois ; mais il racheta ses fautes en accompagnant en Terre sainte, à la troisième croisade, en 1189, les rois Philippe-Auguste et Richard Coeur de Lion. Son petit-fils Thibaut le Jeune mourut sans enfants, et Philippe-Auguste, toujours prêt à mettre à profit les occasions d'agrandissement, réunit le comté de Clermont à la couronne.

Le roi de France disposa de cette acquisition, vers 1218, en faveur d'un fils, Philippe Hurepel, qu'il avait eu d'Agnès de Méranie. Ce dernier, qui fut aussi comte de Boulogne, le laissa à une fille, à la mort de laquelle saint Louis réunit de nouveau Clermont au domaine royal (1258). Mais, en 1269, il s'en défit en faveur de son sixième fils Robert, après lequel le comté de Clermont passa à la maison de Bourbon (1318). Robert de France eut pour bailli dans son comté le célèbre Beaumanoir, qui, en 1283, recueillit et rédigea les Coutumes de Beauvaisis, « le premier, dit Loysel, le plus grand et plus hardy œuvre qui ait été composé sur les coutumes de France. »

Pendant les guerres de Louis XI avec les derniers grands vassaux, le Valois et le Beauvaisis furent envahis par le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Il sera question plus loin de l'héroïsme des femmes de Beauvais (1472). Les rois Louis XI et Charles VIII témoignèrent leur reconnaissance aux fidèles sujets du Beauvaisis en leur accordant, à plusieurs reprises, d'importants privilèges.

En 1474, Louis XI donna à Beauvais une somme de 972 livres pour faire construire une chapelle à Notre-Dame. L'année suivante, le chapitre de cette ville reçut 3 000 livres pour acheter le seigneurie de Rotangis ; puis, en 1477, en récompense d'un prêt de 600 écus d'or, les habitants furent investis du droit, qui leur avait été enlevé depuis peu, de nommer leur maire.

La peste sévit dans la contrée qui nous occupe vers cette époque ; mais les ravages qu'elle causa furent peu de chose, en comparaison des misères que les querelles de religion entraînèrent dans le siècle suivant. En 1586, l'état des campagnes était des plus misérables ; une disette cruelle s'était jointe aux oppressions du pouvoir et aux brigandages des gens de guerre ; la population, sans ressources et affamée, se formait par bandes, qui s'en allaient la nuit dans les villages et s'emparaient du peu de blé que possédaient les malheureux paysans.

Après les guerres de religion vinrent celles de la Ligue, à laquelle prirent part les villes, puis vinrent les troubles de la minorité de Louis XIII ; la peste exerça de cruels ravages, en 1629 et 1635, dans toute la contrée qui s'étend d'Amiens à Beauvais. La Fronde causa de nouvelles agitations.

Le XVIIIe siècle ne fut pas exempt de misères : épidémies, disettes, troubles intérieurs. La Révolution survint, et ses premières réformes furent accueillies sans scènes de violence. La classe bourgeoise se montra dévouée à la Constituante, et ce parti modéré exerça dans les villes une grande influence.

La condamnation de Louis XVI jeta la consternation dans Beauvais ; deux commissaires de la Convention, Mauduit et Isoré, furent envoyés dans cette ville et, au moment de l'insurrection de la Vendée, levèrent, dans l'Oise, un bataillon de 800 hommes, qu'ils firent marcher contre le département royaliste. Collot d'Herbois vint à son tour à Beauvais ; de cette ville il se rendit à Senlis, où il promulgua un arrêté contre les parents de nobles et d'émigrés. Cependant la Terreur révolutionnaire ne fit pas, dans le département, beaucoup de victimes.

Pendant l'invasion de 1814, les habitants, animés d'un noble sentiment de patriotisme, prirent les armes et se portèrent à la rencontre de l'ennemi. L'époque impériale, la Restauration et les dix-huit années du gouvernement du roi Louis-Philippe rendirent à l'Oise le calme et la prospérité qui semblaient avoir fui ses laborieux habitants.

Mais, pendant la guerre de 1870-1871, le département fut un des premiers envahis ; il eut beaucoup à souffrir de la présence d'un ennemi implacable ; et lorsque enfin le territoire fut évacué, l'invasion allemande se traduisit pour lui par une perte de 11 567 175 francs 62 centimes.

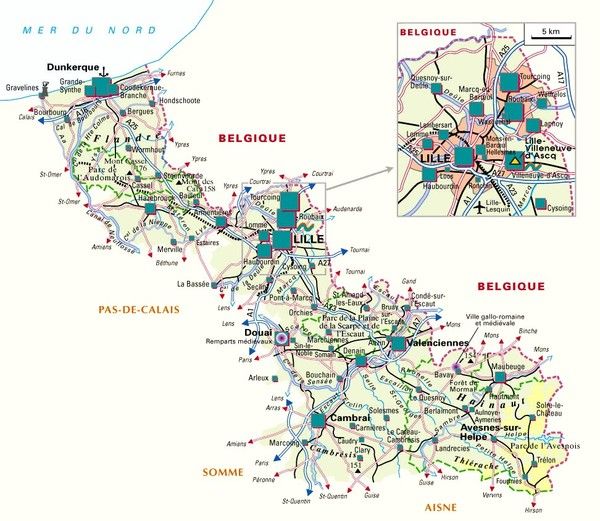

Les départements et leur histoire - Nord - 59 -

Le département du Nord, formé, en 1790, de la Flandre française, du Cambrésis et de la partie occidentale du Hainaut français, fut peuplé, à une époque dont la date est incertaine, par les Celtes, habitants primitifs du sol gaulois.

Deux siècles environ avant notre ère, quatre grandes tribus d'origine germanique envahirent ce territoire, refoulèrent les anciens habitants et s'établirent : les Ménapiens au nord-est, les Morins au nord-ouest, les Atrébates au sud-ouest (il sera particulièrement question de ceux-ci au département du Pas-de-Calais) et les Nerviens au sud-est. Aucun des principaux établissements fondés par ces peuples n'appartient au département du Nord, et la contrée continua à rester couverte de vastes forêts, de marécages, à présenter un aspect de désolation sous un ciel brumeux, attristé par les plaintes continuelles d'un vent glacé, et au milieu des empiétements et des inondations des eaux de la mer.

Les peuplades conquérantes conservèrent sous cet âpre climat, et par le contact avec les autres Germains, le caractère guerrier de leurs ancêtres ; aussi, lorsque César envahit les Gaules, n'éprouva-t-il nulle part plus de résistance que chez les Belges indomptables, à la taille gigantesque, à l'oeil bleu et farouche, à la chevelure blonde, dont il a vanté le courage dans ses Commentaires.

Par ses ordres, de grands abatis furent pratiqués dans les forêts et quelques villes, entre lesquelles on distingue Cambrai (Cameracum), commencèrent à s'élever ; mais, rebelles à toute tentative civilisatrice, les Morins et les Nerviens conservèrent leurs moeurs sauvages et indépendantes, pendant les cinq siècles de la domination romaine, et ne cédèrent qu'à d'autres barbares, Germains comme eux, les Francs, qui, dans la grande dissolution de l'empire, quittèrent les rives occidentales du Rhin pour s'avancer vers l'Escaut et envahir la Gaule.

Il n'est rien resté dans le pays de la période celtique ; mais les légions romaines ont laissé quelques traces de leur passage : ce sont des routes stratégiques, improprement appelées de nos jours chaussées de Brunehaut, et dont il ne subsiste que des tronçons à peine reconnaissables. Lorsque, en 445, le chef franc Clodion passa le Rhin et la Meuse et pénétra chez les populations belges, le christianisme, apporté pour la première fuis dans ces pays sauvages par trois martyrs, Piat, Chrysole et Eucher, commençait à s'y établir et à se régulariser.

Le chef franc s'empara de Cambrai et de Tournai, et fit massacrer tous ceux qui pratiquaient la religion nouvelle, Gallo-Romains pour la plupart. Après Clodion, Mérovée, l'allié d'Aétius contre les Huns, Childéric, puis son fils Clovis dominèrent sur une partie du territoire, conjointement avec d'autres chefs de tribu, leurs parents, Cararic et Ragnacaire, roi de Cambrai, que Clovis mit à mort pour s'emparer de leurs États, dans les dernières années de son règne (507-511). Ces nouvelles acquisitions du royaume franc firent naturellement partie de l'Austrasie et entrèrent dans le partage de Théodoric à la mort de Clovis, puis dans celui de Sigebert, après Clotaire Ier, en 561.

Dans les premières années du VIIe siècle, sous Clotaire II, vivait au fort de Buc, situé sur l'emplacement qu'occupe aujourd'hui la ville de Lille, un homme riche et considéré dans tout le pays ; on le nommait Lyderic ; il sut gagner la confiance du roi franc, devenu tout-puissant par la mort de Brunehaut, et obtint le titre de comte forestier.

Cette dignité, qui indique que le pays était encore à cette époque couvert de bois, fut, dans l'origine, simplement bénéficiaire, c'est-à-dire à vie. Après ce premier gouverneur, l'histoire en mentionne encore deux autres, Lyderic II d'Harlebeke, sous Pépin, et Ingelram sous Charles le Chauve ; mais il faut aller jusqu'à la seconde partie du règne de ce prince, à l'année 863, pour trouver une suite de comtes certains et héréditaires, dans cette partie de la Flandre.

Balduin ou Baudouin, nom qui en langue teutonique signifie audacieux, succéda à Ingelram, son père, qui d'abord simple missus dominicus dans le pays, c'est-à-dire envoyé par le roi pour surveiller l'administration et la justice, avait fini par s'y établir ; mais son pouvoir était précaire et subordonné au caprice du roi Charles ; le Flamand, dans un séjour à la cour de son maître, séduisit sa fille Judith, l'enleva et obtint avec sa main le titre de marquis, qu'il légua, vers l'an 879, à son fils Baudouin Il le Chauve.

Le premier Baudouin, fondateur de la dynastie des comtes flamands, avait été un guerrier et un chrétien irréprochable ; on l'avait surnommé Bras de fer, et une légende populaire, consacrée par le récit de la chronique, racontait qu'il avait dû ce surnom à une lutte et à une victoire sur le diable. Un jour, assailli par l'esprit malin, qui avait voulu le précipiter dans l'Escaut, il l'avait repoussé par la seule force de son bras.

Les Normands commencèrent, sous Baudouin II, à envahir toute la Gaule, et ses États ne furent pas épargnés ; les incursions de ces pirates redoublèrent. sous son successeur ; ils remontaient l'Escaut et ses affluents à une telle hauteur, que les villes les plus éloignées de l'embouchure du fleuve n'étaient pas toujours à l'abri de leurs ravages.

Baudouin défendit énergiquement la Flandre ; la partie de ce pays qui nous occupe eut peu à souffrir des pirates. Parmi les autres faits de la vie de Baudouin, on signale sa lutte avec Héribert de Vermandois et l'archevêque de Reims, qu'il fit assassiner tous deux. Comme lui, son fils Arnoul le Vieux (919) fut cruel et se débarrassa de ses ennemis par le meurtre ; sous son gouvernement, en 953, une grande invasion hongroise traversa le Hainaut et la ville de Cambrai ; les barbares s'emparèrent de l'église de Saint-Géri, située hors de la ville et défendue par un grand nombre d'habitants, qui furent tous massacrés. Arnoul, pour expier les fautes de sa vie, consacra ses dernières années au Seigneur et entra dans un monastère, laissant le comté de Flandre à son fils Baudouin III.

Quand, peu de temps après cet acte de pénitence, il mourut (964), il y avait un siècle que la dynastie flamande régnait sur le pays. Baudouin III était mort avant son père ; il avait eu pour successeur son fils nommé Arnoul, comme son aïeul, et que, pour distinguer de lui, on a surnommé le Jeune. Ce comte se trouva mêlé aux derniers événements de la dynastie carlovingienne. Lothaire, fils et successeur de Louis d'Outre-mer, pour le punir de ce qu'il lui refusait hommage, envahit ses États, s'empara de Douai et ne se retira qu'avec un butin considérable.

Plus tard, Hugues Capet, après avoir pris le titre de roi des Francs, voulut faire acte de suzeraineté sur la Flandre ; le refus d'Arnoul entraîna une nouvelle guerre, le comté fut envahi et ravagé, et Hugues ne se retira qu'après que le Flamand se fût reconnu son vassal. Arnoul le Jeune, dont le gouvernement n'avait cessé d'être malheureux, laissa à un fils en bas âge, Baudouin Belle-Barbe, des États dépeuplés et appauvris par les invasions successives des Normands, des Madgyars, de Lothaire et de Hugues.

Le règne de ce Baudouin ne fut pas plus heureux que celui de son père ; des troubles agitèrent sa minorité, puis une guerre avec Godefroi, duc de Lorraine, entraîna des hostilités avec l'empire ; enfin la peste, les inondations, la terreur qu'inspira l'apparition d'une comète, la rébellion de son fils Baudouin le Jeune vinrent l'attrister.

La dynastie flamande, malheureuse sous ses deux derniers chefs, se releva avec Baudoin V de Lille, fils et successeur de Baudouin Belle-Barbe (1036). Fils rebelle et turbulent dans sa jeunesse, il devint un prince sage et résolu ; sa fille Mathilde épousa Guillaume le Bâtard, bientôt le Conquérant, duc de Normandie, et son fils consolida sa domination dans le pays par un mariage avec Richilde, comtesse de Hainaut. Ce fut à sa sagesse et à son habilité reconnues que Baudouin dut d'être nommé par Henri Ier, à sa mort, tuteur du jeune roi de France, Philippe (1060). Il profita de l'influence que lui donnait ce choix pour favoriser l'expédition de son gendre en Angleterre, par des secours d'hommes et d'argent. Il mourut quatre ans après, en 1070 ; ses dernières années furent employées en oeuvres pieuses ; il institua dans le bourg de Lille, alors de fondation récente, et encore peu considérable, mais dont il avait fait son séjour de prédilection, un chapitre de chanoines, devenu célèbre sous le nom de chapitre de Saint-Pierre. Il fut enterré à Lille, dans l'église qu'il avait fondée.

Baudouin VI, fils et successeur de Baudouin V, fut surnommé Baudouin de Mons, parce qu'il habitait cette ville de préférence, comme son père avait reçu le nom de Baudouin de Lille pour s'être fixé dans cette ville naissante. Son règne fut de courte durée ; mais les trois années qu'il porta : la couronne comtale furent pour la Flandre, si nous en croyons un chroniqueur contemporain, une époque de complète prospérité. La paix, la concorde, la sécurité étaient universelles ; il n'y avait plus ni voleurs ni assassins, les portes des villes et même des maisons particulières restaient ouvertes, et partout, disent les historiens du temps, se vérifiait cette prophétie : « Ils transformeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en faux. »

Mais les dissensions et la guerre intestine commencèrent aussitôt après sa mort ; il avait partagé la Flandre entre ses deux fils en bas âge, Arnoul et Baudouin, sous la tutelle de son frère, Robert le Frison ; leur mère, Richilde, s'empara de l'autorité au nom de son fils Arnoul et se rendit odieuse aux Flamands par ses exactions et ses violences ; une partie de la Flandre se déclara pour Robert ; une bataille eut lieu à Cassel.

Philippe, roi de France, avait conduit une armée au secours de Richilde et d'Arnoul ; les Flamands insurgés considéraient Robert le Frison comme leur chef national ; les hommes du roi de France et les partisans de la comtesse furent entièrement défaits ; le jeune Arnoul fut assassiné sur le champ de bataille par un traître de son camp. Richilde, sans se décourager de ce revers, donna son second fils Baudouin pour successeur à son fils aîné, et, bien qu'abandonnée de son allié Philippe, bien que faiblement secourue par Théoduin, évêque de Liège, dont elle avait consenti à se reconnaître vassale, en échange d'un secours d'argent et de soldats, elle reprit les armes ; une seconde bataille eut lieu à Broqueroie ; le combat fut acharné, et le souvenir s'en est perpétué jusqu'à nous par les noms que porte encore le lieu où il fut livré ; on l'appelle les Haies de la Mort ou les Bouniers sanglants.

Robert ravagea tout le pays entre Bouchain et Valenciennes, mit garnison dans le fort de Wavrechin, qui commandait les frontières du Hainaut, et rentra en Flandre où il fut universellement reconnu comte. Pour faire oublier son usurpation, il chercha à s'attacher le clergé et dota de grands biens la plupart des églises flamandes, fonda un monastère à Watten, bâtit une église collégiale à Cassel ; néanmoins, l'évêque de Cambrai, Liébert, se prononça contre lui et le traita ouvertement de rebelle et d'usurpateur.

Robert, pour le punir, vint exercer des ravages dans le Cambrésis et mettre le siège devant la ville ; mais il en fut chassé par l'autorité et les anathèmes du saint prélat. Le pouvoir de Robert, bien qu'appuyé sur deux victoires et sur l'affection des barons flamands, sembla longtemps illégitime aux populations, et on se redisait par toute la Flandre des récits merveilleux, qui promettaient malheur à la postérité du comte.

Il avait envoyé une ambassade à l'empereur pour se le rendre favorable ; ses messagers approchaient de la ville de Cologne, quand une femme, d'apparence surhumaine, s'approcha d'eux et leur demanda qui ils étaient ; ils gardèrent le silence à cette question ; mais, les regardant fixement : « Je sais bien, dit-elle, que vous êtes les envoyés du duc des Flamands, et que vous vous en allez prier l'empereur de garder votre comte en paix ; le but de votre voyage sera rempli, l'empereur lui accordera son pardon, mais l'usurpateur sera châtié dans sa race pour avoir violé le serment qu'il avait prêté à son frère Baudouin, et pris le comté de son neveu Arnoul qui a été assassiné ; son petit-fils mourra sans enfant mâle ; alors deux compétiteurs se disputeront le comté, et il y aura meurtre et sang et carnage de génération en génération jusqu'à l'Antéchrist. »

Puis, l'apparition s'évanouit et jamais depuis on n'entendit plus parler de cette femme qu'on voyait pour la première fuis dans le pays. Robert, inquiet de l'avenir, fit la paix avec son neveu pour fléchir le courroux du ciel, et lui abandonna en toute propriété le Hainaut.

%ais ce prince perdit encore Douai ; il s'était engagé à épouser une fille de Robert, élevée en Hollande, et avait donné cette ville, l'une des plus considérables du comté qui lui restât, en garantie de sa parole ; quand il vit sa cousine, il la trouva tellement difforme que, plutôt que de l'épouser, il préféra abandonner sa ville.

Sur la fin de ses jours, Robert le Frison s'associa son fils, nommé comme lui Robert, et fit un pèlerinage en Palestine pour expier ses fautes ; là encore, selon le récit des chroniqueurs, la colère céleste se manifesta contre lui : en vain voulut-il pénétrer dans la sainte cité de Jérusalem, les portes se fermèrent d'elles-mêmes à son approche, et il ne put s'agenouiller au tombeau du Sauveur, qu'après avoir confessé ses fautes et promis de rendre la Flandre à son légitime héritier.

A son retour du saint tombeau, Robert le Frison, accueilli par l'empereur de Constantinople, lui promit des secours, et il n'est pas sans intérêt, pour l'histoire flamande, de voir, dix années avant le grand mouvement qui a entraîné en Asie les populations de l'Europe, 500 cavaliers envoyés par Robert à la défense de Nicomédie contre les entreprises du sultan de Nicée. Le comte, de retour dans ses États, mourut en 1098, à l'âge de quatre-vingts ans, et fut inhumé dans l'église de Cassel, qu'il avait jadis fondée, après sa première victoire.

Son fils Robert II lui succéda ; compagnon de Godefroy de Bouillon, il prit une part active à la première croisade et fut le dernier des souverains de Flandre qui se qualifia de marquis ; ses successeurs ne prirent plus que le titre de comte. Baudouin, fils de Robert H et son successeur, dut à sa justice sévère le surnom de : à la Hache.

Baudouin à la Hache offrit un asile à Guillaume Cliton, fils de Robert le Hiérosolymitain, que son frère Henri ler d'Angleterre avait dépouillé de son duché de Normandie ; ayant déclaré la guerre au prince anglais, il fut blessé à la tète au siège de la ville d'Eu et mourut en 1119, tant des suites de sa blessure que de celles de son incontinence.

Ainsi que l'avait prédit la femme mystérieuse qui avait jadis apparu aux messagers de son aïeul, la ligne masculine des comtes de Flandre s'interrompit avec lui. Il avait fait reconnaître comme son successeur au comté Charles de Danemark, fils d'une soeur de Robert le Frison. Celui-ci éprouva au début de son règne une grande opposition ; mais il sut par ses qualités, qui lui valurent le nom de Charles le Lion, pacifier la Flandre et rétablir l'ordre.

Sa modestie lui fit refuser la couronne impériale d'Occident et celle de Jérusalem ; mais une conspiration, à la tête de laquelle était le prévôt Bertulphe, s'organisa contre lui et, en 1127, il fut assassiné dans l'église Saint-Donat de Bruges. Le roi de France, Louis VI le Gros, intervint alors dans les affaires du comté et imposa aux Flamands Guillaume Cliton, fils de Robert de Normandie ; mais ce malheureux prince ne put se maintenir en Flandre au delà d'une année.

A sa mort, en 1128, il fut remplacé par Thierry d'Alsace , qui conserva le comté jusqu'en 1168 et, après lui, le laissa à Philippe d'Alsace, qui régna sur les Flamands jusqu'en 1191, époque à laquelle il mourut au siège de Saint-Jean-d'Acre. Ce prince ne laissait pas d'héritier. Le comté de Flandre fut alors dévolu à Baudouin de Hainaut, surnommé le Courageux, descendant direct de Baudouin, comte de Flandre.

Ce dernier étant mort en 1195, il laissa la couronne comtale à son fils, Baudouin IX. Ce fut lui qui fut élevé au trône de Constantinople en 1204, à la suite de la quatrième croisade, et qui périt, en 1205, dans une bataille sanglante contre les Bulgares. Sa fille Jeanne avait épousé Ferrand, fils du roi de Portugal qui, pris à la bataille de Bouvines (1214), fut enfermé par Philippe-Auguste dans la tour du Louvre.

Impérieuse et absolue, Jeanne gouverna le comté après avoir vainement essayé de racheter son mari. Jeanne passait dans le pays pour une mauvaise fille, et beaucoup la disaient parricide ; un vieillard aveugle s'était présenté en Flandre prétendant être le comte Baudouin, échappé aux Bulgares ; elle le fit mettre en croix, et la rumeur populaire disait que c'était son père lui-même que Jeanne avait fait périr de ce supplice infâme.

A la mort de la comtesse qui ne laissait d'enfants ni de Ferrand, ni d'un second mari, Thomas de Savoie, son héritage passa à sa sœur Marguerite, puis au fils de celle-ci, Gui de Dampierre (1280). La guerre, commencée par Jeanne et Ferrand contre la France, s'était continuée sous leurs descendants avec les successeurs de Philippe-Auguste ; les soulèvements intérieurs compliquèrent les difficultés de ce règne ; une partie de la Flandre, Gand, Bruges, Ypres, plus industrieuses que Lille, plus heureuses que Cambrai qui s'était soulevée, mais en vain, pour obtenir les franchises communales, se révoltent. Philippe le Bel envahit le comté avec une armée puissante et s'empare de tous les domaines de Gui qu'il retient lui-même prisonnier.

Le tisserand Keninck et le boucher Breydel soulèvent les Flamands, si jaloux de leur indépendance. Ceux-ci anéantissent à Courtrai une armée française, commandée par Robert d'Artois, cousin du roi de France (1302). Mais ils furent battus deux ans plus tard à Mons-en-Puelle (Mons-en-Pévèle) et laissèrent cette fois 14 000 des leurs sur le champ de bataille. Gui de Dampierre mourut au château de Compiègne. Pour obtenir la liberté, son fils Robert de Béthune s'engagea, par le traité de Paris (1320), à abandonner à la France Lille, Douai et Orchies.

Les communes industrieuses et amies de la liberté se soulevèrent contre le petit-fils de ce comte, Louis de Nevers ou de Crécy, qui appela à son secours Philippe de Valois Philippe fut vainqueur à Cassel, mais cette victoire lui coûta cher. De ce moment commença la haine irréconciliable de la Flandre contre la France, les insurrections sans fin contre les seigneurs que cette dernière prétendait maintenir et l'alliance avec l'Angleterre qui fut d'un si grand poids dans la première moitié de la guerre de Cent ans.

Mais nous n'avons pas à nous arrêter sur cette histoire, qui concerne non la Flandre française et notre département du Nord, mais les Flandres de Belgique, si fières de leurs libertés et de leurs privilèges, et les deux Artevelde et Pierre du Bois et tant d'autres, dont les noms, illustrés par le courage et la persévérance, se perdent dans le grand nombre de noms glorieux des valeureux enfants des Flandres. La partie de son comté que retint Louis de Crécy fut transmise par lui à son fils, Louis de Male, qui donna sa fille en mariage à Philippe le Hardi, dernier fils de Jean le Bon, et le comté de Flandre passa de la sorte dans la maison de Bourgogne, en 1383.

Ainsi, en donnant, si malheureusement, le beau duché de Bourgogne à l'un de ses fils, Jean, roi de France, nuisait deux fois à la couronne : il aliénait l'un des plus riches duchés et empêchait la réunion de la Flandre. Louis XI, bien qu'habile politique, perdit aussi l'occasion de réunir la Flandre, en faisant épouser la princesse Marie, fille de Charles le Téméraire, au dauphin Charles VIII.

La fille du duc de Bourgogne épousa Maximilien, archiduc d'Autriche. Leur fils, Philippe le Beau, marié à Jeanne, infante d'Espagne et héritière de Ferdinand le Catholique et de la reine Isabelle, laissa la Flandre et les Pays-Bas à son fils Charles-Quint, qui porta longtemps le nom de Charles de Luxembourg. La monarchie espagnole, unie à la maison d'Autriche et longtemps ennemie irréconciliable de la France, entourait ainsi sa rivale au nord comme au midi, et la province de Flandre facilitait une invasion sur le territoire français.

François Ier, battu à Pavie, fut contraint par le traité de Madrid (1525) de renoncer à la souveraineté du comté de Flandre. Les Espagnols conservèrent cette province pendant plus d'un siècle, et c'est durant cette longue domination que s'y forma ce mélange singulier, dont on retrouve encore des traces aujourd'hui, des usages espagnols, du caractère et de la physionomie de cette contrée, avec les mœurs des Flamands, et par suite duquel il arrive souvent que, parmi ces blonds enfants du Nord, on rencontre des visages dont le type et la couleur accusent une origine méridionale.

Richelieu comprit l'importance de la possession de la Flandre pour les frontières françaises lorsqu'en 1629 une invasion des Espagnols menaça Paris et fit lever l'armée dite des Portes cochères, six ans après, il conclut avec les Hollandais un traité de partage des Pays-Bas et envoya au secours des protestants une armée de 15 à 20 000 hommes.

Cette armée n'eut aucun succès . mal conduite, elle échoua devant Louvain et périt en partie, dans ses quartiers, de maladie et de misère Plus heureux, Mazarin s'empara d'une partie du Hainaut. Cette province, le Limbourg et le Brabant donnèrent naissance à la guerre dite de Dévolution, par laquelle Louis XIV réclamait, à la mort de Philippe IV, roi d'Espagne, ces contrées du chef de sa femme Marie-Thérèse.

Le traité d'Aix-la-Chapelle (1668) lui en assura une partie. Dans la guerre qui suivit, et que termina le traité de Nimègue, le roi conquit une partie des Pays-Bas et établit un conseil souverain à Tournai. Désirant s'attacher les populations par des privilèges, il érigea ce conseil souverain en parlement, par édit du mois de février 1686 ; mais Tournai ayant été prise par les puissances coalisées contre la France, dans la guerre de la succession d'Espagne, le parlement fut transféré à Cambrai. Au traité d'Utrecht (1713), le siège de ce parlement fut transporté à Douai, et il y resta jusqu'à la Révolution.

Vers la fin de la guerre de la succession d'Espagne, la Flandre était redevenue le théâtre de la guerre. Le 11 juillet 1708, l'armée française avait été mise en déroute à Oudenarde, au passage de l'Escaut. Ce fut, à vrai dire, plutôt une affaire d'avant-garde qu'une bataille ; elle nous avait coûté à peine 1 500 hommes.

Toutefois, malgré l'avis de Vendôme, le duc de Bourgogne, que Louis XIV avait mis à la tète des troupes, ordonna la retraite ; celle-ci commença et fut désastreuse. « Les régiments allaient à l'aventure, dit Victor Duruy, sans ordre, sans chefs ; l'ennemi survint, qui tua ou prit plus de 10 000 hommes. Gand, Bruges se rendirent. Lille même capitula, malgré l'héroïque défense de Boufflers, » qui tint 72 jours dans la ville et qui se défendit encore 47 jours dans la citadelle. Aussi, le prince Eugène, plein d'admiration, lui laissa-t-il rédiger les articles de la capitulation tels qu'il les voulut.

La France était ouverte aux alliés ; un parti de hollandais osa même s'aventurer jusqu'à Versailles et enleva sur le pont de Sèvres le premier écuyer du roi, qu'on prit pour le dauphin. Le terrible hiver de 1709 accrut nos malheurs. Louis XIV demanda la paix et ne put l'obtenir, il fit alors un touchant appel au patriotisme de la nation. Cet appel fut entendu, et, à la bataille de Malplaquet, Villars put opposer aux ennemis, qui comptaient 120 000 hommes, 90 000 combattants et 80 pièces d'artillerie.

Toutefois, notre armée dut reculer entre Le Quesnoy et Valenciennes, et on compta pour une victoire l'honneur de n'avoir perdu que le champ de bataille (1709). La victoire de Villaviciosa, remportée par Vendôme en Espagne, amena le congrès d'Utrecht, auquel l'empereur d'Allemagne refusa de prendre part, ainsi que les délégués de l'Empire. La guerre continua donc de ce côté ; mais la coalition était désagrégée. Le prince Eugène, à la tête de 100 000 hommes, s'était emparé du Quesnoy ; il occupait Bouchain et assiégeait Landrecies. « Il appelait très justement ses lignes, dit un historien, le chemin de Paris ; car, Landrecies tombé, il ne voyait plus de place forte entre Paris et son armée. »

L'alarme se répandit dans le pays. En ce péril extrême, le roi dit à Villars : « La confiance que j'ai en vous est bien marquée, puisque je vous remets les forces et le salut de l'État. Je connais votre zèle et la force de mes troupes ; mais enfin la fortune peut leur être contraire. Si ce malheur arrivait, je compte aller à Péronne et à Saint-Quentin y ramasser tout ce que j'aurai de troupes, faire un dernier effort avec vous et périr ensemble ou sauver l'État. »

Une imprudence du prince Eugène et l'heureuse audace de Villars sauvent la France : les Impériaux sont battus à Denain ; Landrecies est délivré ; Douai Marchiennes, Bouchain, Le Quesnoy sont repris ; nos frontières sont dégagées. Cette mémorable victoire de Denain amena la conclusion du traité d'Utrecht (1713) entre la France, l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande, la Savoie et le Portugal ; celui de Rastadt (1714), entre la France et l'empereur ; celui de Bade (1714), entre la France et l'Empire. Le traité de Rastadt, en restituant les Pays-Bas à la Hollande, laissa à la France d'une manière définitive l'Artois, la Flandre wallonne et le Hainaut.

Au mois d'avril 1792, lorsque Louis XVI, ou plutôt l'Assemblée législative, eut déclaré la guerre à l'Autriche, les armées françaises se réunirent en Flandre, afin d'exécuter le plan de Dumouriez et de La Fayette, qui consistait, en se portant sur Namur et la Meuse jusqu'à Liège, à se rendre maîtres des Pays-Bas, à révolutionner la Belgique, envoyant ainsi aux souverains la liberté puisqu'ils avaient envoyé la guerre.

Mais les premières opérations, qui eurent en partie pour théâtre la Flandre française, ne furent pas heureuses : le lieutenant général Biron était parti de Valenciennes pour Mons à la tête de 10 000 hommes ; ses troupes, saisies à Quiévrain d'une terreur panique, s'enfuirent et laissèrent prendre par les ennemis le camp et les effets militaires.

En même temps, le général Dillon était massacré à Lille avec quelques-uns de ses officiers par les habitants, qui les accusaient de trahison. Après les événements politiques du 10 août et le départ de La Fayette, les trois corps d'armée formant 30 000 hommes, qui se trouvaient réunis à Maulde, Maubeuge et Lille, eussent été insuffisants pour défendre la frontière septentrionale, si Dumouriez n'eût pris lui-même le commandement de l'armée, abandonné par la La Fayette, et n'eût, par la victoire de Valmy, sauvé la France d'une première invasion.

Bientôt, le duc de Saxe-Teschen vint mettre le siège devant la ville de Lille (octobre 1792) ; mais il fut obligé de se retirer honteusement, après les cruautés d'un bombardement inutile. L'héroïsme que les Lillois avaient déployé en cette occasion fut publié par toute la France, et redoubla l'enthousiasme qu'inspiraient alors les luttes gigantesques d'une seule nation contre toutes pour sa liberté.

Les opérations qui précédèrent la bataille de Jemmapes (6 novembre 1792) se passèrent en Flandre, et cette province ne fut pas en danger d'être envahie, tant que Du-mouriez conduisit la guerre. Mais, après la défection de ce général, les Français perdirent Landrecies, Le Quesnoy, Condé et Valenciennes, qui furent incorporés à la Belgique. Cependant, les Anglais et les Hollandais investirent Dunkerque ; les victoires d'Ypres et d'Hondschoote sauvèrent celte place et rendirent à la France celles qu'elle avait perdues. Pichegru occupa les Flandres et le Brabant, et termina cette glorieuse campagne par l'occupation complète des provinces bataves.

Sous le premier Empire, la Flandre cessa d'être le théâtre de la guerre. Elle avait accueilli avec peu d'empressement les idées révolutionnaires, sans toutefois y opposer une résistance ouverte comme Lyon ou la Vendée ; mais elle avait fourni d'excellents soldats et continua à apporter aux armées de Napoléon un de ses meilleurs contingents en hommes et en officiers.

En 1814, ses places ouvertes furent occupées sans coup férir, et les villes fortes furent assiégées. Aux Cent-Jours, la Flandre vit une partie des préparatifs de la courte guerre dont Waterloo fut le triste dénouement ; pendant que Napoléon Ier, concentrait ses troupes dans la Flandre , les Prussiens et les Anglais formaient des camps dans le Brabant et le Hainaut. La France perdit, au second traité de Paris, quelques districts et forteresses, qui furent réunis au nouveau royaume des Pays-Bas.