Départements animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Les départements-(histoire)-

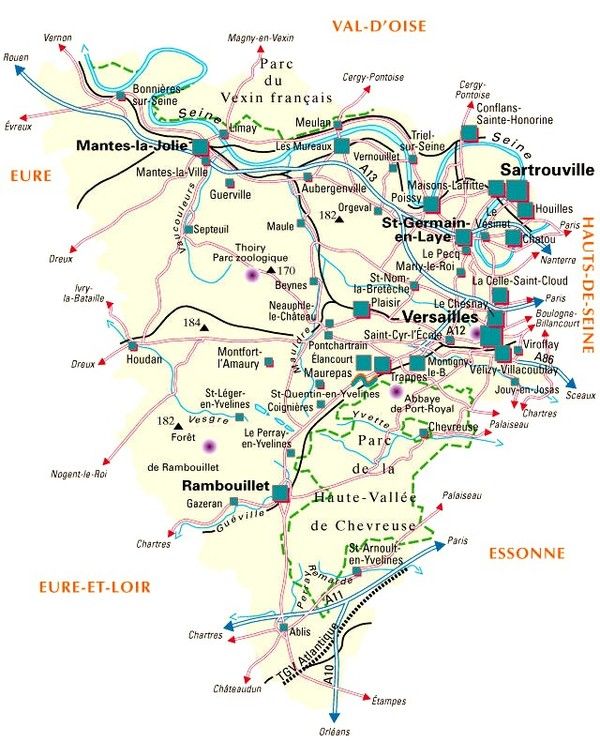

Les départements-(histoire)-Yvelines - 78 -

Partie 2

Le canton de SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

Les règnes suivants devaient être agités par les guerres de la Réforme. Les idées nouvelles pénétrèrent de bonne heure dans l'Ile-de-France ; elles avaient de nombreux adhérents dans le Vexin, où Calvin avait été accueilli par le seigneur d'Hargeville, dans son château situé près de Wy ou Joli-Village ; il y résida quelque temps, y composa une partie de ses ouvrages et prêcha lui-même sa doctrine dans les villages environnants, à Limay, Avernes, Arthies, Jambville et Gadancourt.

Henri Ier, François Il et Charles IX, pendant les premières années de son règne, passèrent alternativement de la rigueur à la tolérance dans leur attitude vis-à-vis des protestants. C'est dans le pays de Seine-et-Oise que se tinrent les premières réunions où les représentants des deux cultes travaillèrent à la pacification des esprits et a la conciliation des consciences ; les états généraux furent d'abord convoqués dans ce but à Saint-Germain ; puis, quelques années plus tard, en 1561, s'ouvrit le colloque de Poissy, fameux par les discussions violentes de Théodore de Bèze ; de nouvelles conférences eurent lieu l'année suivante à Saint-Germain sans amener de meilleurs résultats, et la guerre éclata tout à coup par le massacre de Vassy.

Qui ne se rappelle les sanglants épisodes de ces déplorables guerres, les tristes exploits de Coligny, de Condé et de Montmorency ; ce malheureux département en fut trop souvent le théâtre ; les points stratégiques que les partis ennemis se disputèrent avec le plus d'acharnement furent Corbeil, qui commande le cours de la haute Seine, et Étampes qui domine la ligne de communication entre la capitale et les provinces de l'ouest et du sud.

Cette dernière ville, prise par Condé, resta au pouvoir des protestants jusqu'au traité de paix de Longjumeau ; dans l'intervalle eut lieu la bataille de Dreux, gagnée par Montmorency, commandant l'armée catholique, et la bataille de Saint-Denis, qui amena la petite paix, trêve de six mois rompue par le massacre de la Saint-Barthélemy. Les fanatiques égorgeurs de Paris durent avoir des complices nombreux dans le département de Seine-et-Oise ; mais le rang et le nom des victimes parisiennes ont trop fait oublier les martyrs plus obscurs des campagnes environnantes.

La soif de vengeance que la trahison du Louvre alluma au coeur des huguenots rendit la guerre plus ardente et plus implacable encore. La tiédeur et l'hésitation que les zélés catholiques reprochaient à Henri III avaient grandi l'influence des Guises. L'ambition héréditaire de cette famille n'allait à rien moins qu'à s'emparer de la couronne, dont elle n'était plus séparée que. par un prince maladif et peu populaire, et par Henri de Béarn, chef du parti huguenot. L'assassinat du roi de France, frappé à Saint-Cloud par un jacobin fanatique nommé Jacques Clément, simplifiait encore la question : d'un côté, le droit et la légitimité avec Henri le huguenot ; de l'autre, l'usurpation avec les Guises, forts de leur valeur personnelle, de leur clientèle fanatisée et de la puissante organisation de la Ligue.

A l'exemple de Paris, l'Ile-de-France tenait en grande partie pour les Guises ; aussi fut-elle encore le théâtre des luttes qu'eut à soutenir Henri IV lorsqu'il vint jusque sous les murs de la capitale revendiquer ses droits à l'héritage de Henri III. La conversion du roi acheva l'oeuvre de pacification si glorieusement commencée par la victoire d'Ivry ; la sage administration de Sully, l'esprit de tolérance et d'économie du gouvernement, eurent bientôt cicatrisé les plaies faites par les dernières guerres ; l'Ile-de-France, dont le sol offre tant de ressources, releva toutes ses ruines ; la culture encouragée reprit un rapide essor ; Sully en donnait l'exemple, et, comme, propriétaire du château de Rosny, il fit de nombreuses plantations de mûriers ; Mantes, dont il était le gouverneur, vit s'élever dans ses murs une fabrique de draps ; le château de Saint-Germain fut reconstruit, celui d'Étampes restauré et le duché concédé à la belle Gabrielle d'Estrées.

Les bienfaits de ce règne furent répartis avec tant d'à propos et, d'intelligence, la pacification des esprits fut si complète, qu'à la mort du roi les désordres qui signalèrent la régence de Marie de Médicis n'affectèrent quo d'une façon peu sensible les pays de Seine-et-Oise.

L'administration de Richelieu consolida encore pour eux les bienfaits de celle de Sully. Nous n'avons à citer, sous le règne de Louis XIII, que la naissance à Saint-Germain de Louis XIV, en 1638, et, en 1641, l'assemblée générale que tint le clergé de France dans la ville de Mantes.

La haute noblesse, qui avait été obligée de courber la tête sous la main de fer de Richelieu, voyait à la mort de Louis XIll, dans la perspective d'une longue minorité, une occasion favorable pour revendiquer ses prétendus droits et reconquérir ses privilèges.

La confiance de la reine régente, abandonnée à un autre cardinal dévoué aux idées de Richelieu, son continuateur présumé, à un étranger, à Mazarin, souleva l'indignation des grands et dès princes ; l'opposition des parlements, suscitée par là noblesse, fut le prélude d'hostilités plus sérieuses ; les promesses des meneurs, les épigrammes des beaux diseurs, l'influence du clergé, parvinrent à entraîner les bourgeois de Paris dans cette non-elle Ligue.

Les frondeurs disputaient à la reine mère et au cardinal la personne du jeune roi ; la cour dut quitter Paris et se réfugier à Saint-Germain, sous la protection d'une armée de huit mille hommes ; de leur côté, les rebelles organisèrent leurs forces : le prince de Conti fut nommé généralissime. Les villes de Seine-et-Oise furent, comme toujours, les points qu'on se disputa le plus vivement ; Étampes, Corbeil, Saint-Cloud, Dourdan, dont la Fronde était maîtresse, furent d'abord repris par Condé : une paix de peu de durée fut la conséquence de ces premiers succès de l'armée royale ; une rupture, qui éclata entre la cour et Condé, donna à la lutte un caractère plus sérieux ; Turenne fut opposé par Mazarin à ce redoutable adversaire ; personne n'a oublié les exploits plus affligeants encore que brillants des deux illustres capitaines, ni le fameux combat du faubourg Saint-Antoine, où ils faillirent eux-mêmes en venir aux mains ; cette guerre sans motifs sérieux, et à laquelle devait mettre fin la majorité de Louis XIV, n'en causa pas moins de grands malheurs dans nos pays : Corbeil, Saint-Cloud, Palaiseau, Mantes, furent victimes de l'indiscipline. des soldats des deux armées, qui, manquant de vêtements et de solde, pillaient et rançonnaient les villes et les campagnes. Enfin Paris, éclairé sur le but réel des princes et des organisateurs de la Fronde, se détacha de leur cause et ouvrit ses portes au roi, qui y fit son entrée en 1653.

Les pays de Seine-et-Oise, qui avaient eu une si large part dans tous les revers et toutes les épreuves de la royauté, participèrent plus que toute autre province aux splendeurs du triomphe : le règne de Louis XIV, est raconté par toutes les magnificences des châteaux dont il nous reste à faire l'histoire. La guerre, portée au delà de nos frontières, n'ensanglanta plus les campagnes de l'Ile-de-France ; et Versailles a gardé le glorieux souvenir des années de paix.

Il en est de même pour le règne des princes qui se sont succédé jusqu'à nos jours sur le trône de France ; l'importance des châteaux royaux et des résidences princières rattache désormais à leurs lambris le souvenir des faits principaux qui seuls sont du domaine de cette notice. C'est à Louveciennes et à Marly que nous étudierons Louis XV ; pour son malheureux successeur, Trianon complètera Versailles, Saint-Cloud nous dira le 18 brumaire, et les douloureux mystères de la Malmaison nous conduiront des gloires du premier Empire aux désastres de l'invasion.

Ajoutons que, depuis 1789, l'immense développement de Paris a absorbé toute importance politique, toute originalité saillante dans Seine-et-Oise qui l'entoure ; ce qui nous reste à dire du département n'est plus guère qu'une oeuvre de statistique.

Jusqu'à la Révolution de 1789, il était compris dans le gouvernement de l'lle-de-France ; on y comptait, sous le rapport judiciaire, les prévôtés royales de Poissy, Montlhéry, Corbeil, Arpajon, Gonesse, qui toutes relevaient des prévôté et. vicomté de Paris ; puis venaient : le bailliage et présidial de Mantes, les bailliages simples de Montfort-l'Amaury et d'Étampes, les bailliage et prévôté de Pontoise, etc. Le ressort de ces juridictions était plus ou moins étendu. La coutume de Paris les régissait presque toutes, à l'exception des paroisses du bailliage de Pontoise, qui suivaient les unes la coutume de Senlis et les autres celle du Vexin français.

Sous le rapport financier, le département était de la généralité de Paris, et on y comptait les élections d'Étampes, Mantes, Montfort-l'Amaury et Pontoise. Corbeil, Versailles, Saint-Germain et leurs dépendances étalent de l'élection de Paris. Des gouverneurs royaux commandaient dans les principales villes qui étaient du domaine de la couronne.

Le département, formé en 1790 par l'Assemblée nationale dans un sentiment de défiance contre Paris qu'elle craignait de rendre trop redoutable au reste de la France, fut alors divisé en 9 districts administratifs et judiciaires : Versailles, Montlhéry, Mantes, Pontoise, Dourdan, Montfort-l'Amaury, Étampes, Corbeil et Gonesse. L'organisation impériale de 1804, qui a prévalu jusqu'à nos jours, le partagea en 5 arrondissements : Versailles, chef-lieu ; Corbeil, Étampes, Mantes et Pontoise.

En 1811, Rambouillet fut érigé en 6e arrondissement, pour la formation duquel on prit sur ceux d'Étampes et de Versailles ; ces 6 arrondissements se subdivisent en 36 cantons, comprenant chacun en moyenne 19 communes. Le Concordat de 1801 a établi a Versailles un évêché, qui étend sa juridiction sur tout le département.

Il serait difficile de caractériser la population de Seine-et-Oise ; la diversité de race de ses anciens habitants a été remplacée par la variété des travaux, la différence des positions, l'inégalité des fortunes ; de même que le sol se prête à tous les genres de culture, le génie des habitants s'est plié à toute espèce d'industrie : l'usine y touche à là ferme, la chaumière du vigneron au château du banquier millionnaire.

Seine-et-Oise est à la fois, et le jardin de Paris et là succursale de ses manufactures ; le campagnard ne travaille qu'en vue de Paris, qui consomme et qui achète ; il y a toujours au bout des rêves du Parisien un point des riants paysages de l'Ile-de-France, comme but de sa promenade des dimanches, comme retraite promise aux loisirs de sa vieillesse ; ces rapports étroits, intimes, ce frottement continuel, ont donné au paysan de Seine-et-Oise un caractère qui n'est déjà plus celui du campagnard et qui cependant n'est pas encore celui du citadin ; ce type nouveau, que la rapidité des communications développe de jour en jour, mériterait une étude plus approfondie que ne le comporte le cadre de cet ouvrage ; il nous appartenait seulement d'en signaler l'apparition, qui n'est nulle part plus. sensible que dans cette contrée.

Que nous reste-t-il à dire après tout ce qui a été écrit sur les sites délicieux de ce pays ? Quel est celui de ses bois, de ses coteaux ou de ses vallons qui n'ait eu ses peintres, ses historiens, ses poètes ? A ces tableaux, qui sont encore devant tous les yeux, à ces descriptions qui sont dans toutes les mémoires, nous n'ajouterons qu'un mot, c'est que ni l'inspiration des uns ni l'enthousiasme des autres n'a exagéré les gracieuses merveilles de la réalité; c'est que, malgré tout ce qu'ont pu ajouter aux délices du paysage les fantaisies du luxe, les ressources de l'art, les magnificences des rois, on peut dire que pour lui la nature avait fait plus encore.

Durant la guerre franco-allemande de 1870-1871, le département de Seine-et-Oise fut, parmi les départements qui subirent alors les douleurs et les hontes de l'invasion, un de ceux qui eurent le plus à souffrir. La situation de son territoire, qui enveloppe Paris de tous les côtés, l'exposait plus que tout autre au danger ; en effet, aussitôt après la lamentable défaite à Sedan, dès le 4 septembre, la capitale de la France devenait l'objectif des Allemands : la IIIe armée, celle du prince royal de Prusse, moins les Bavarois, se mettait en marche dans cette direction.

Le 12 septembre, deux éclaireurs sont aperçus à Ablon, dans le canton de Longjumeau; le 15, des cavaliers se montrent à Draveil; le 16, dès le matin, des troupes de toutes armes, venues de Lagny et de Brie-Comte-Robert, inondent le canton de Boissy-Saint-Léger et se massent dans la plaine de Vigneux. A ce moment, Paris était prêt d'être investi : la IIIe et la IVe armée allemandes sont à deux marches de la capitale, dans la direction du nord-est et du nord-ouest : la 5e et la 6e division de cavalerie, chargées d'éclairer les colonnes, s'avancent vers Pontoise; le même jour, les Prussiens occupent la voie ferrée entre Ablon et Athis, puis ils descendent vers Mongeron.

Le 17, un pont de bateaux est jeté sur la Seine, près de Villeneuve-Saint-Georges, et une avant-garde de 1 000 hommes, appartenant au XIe corps bavarois, se présente dans le faubourg de Corbeil. Le 18 septembre, la 6e division de cavalerie, commandée par le duc de Mecklembourg (IVe armée) marche sur Poissy et y franchit la Seine; la 5e division de cavalerie occupe Pontoise ; le IVe corps atteint Le Mesnil-Amelot, entre Dammartin et Saint-Denis ; la brigade des uhlans de la garde attachée à ce corps marche sur Argenteuil, entre Saint-Denis et Pontoise; la garde se porte sur Thieux, entre Claye et Dammartin. Le XIIe corps (prince de Saxe) s'établit à Claye, en avant de Meaux et de Dammartin, tandis que la 2e division de cavalerie de la IIIe armée, celle du prince royal de Prusse, se dirige sur Sarlay, au sud de Paris, occupe la route qui y mène et se lie par Chevreuse avec la cavalerie du prince de Saxe ; le Ve corps de la même armée passe la Seine a Villeneuve-Saint-Georges (grande route de Melun à Paris) et s'avance jusqu'à Palaiseau ; le IIe corps bavarois marche sur Longjumeau, détachant une brigade à Montlhéry ; le VIe corps occupe Villeneuve-Saint-Georges et Brunoy.

Le quartier général de l'armée de la Meuse (ive armée) est à Saint-Souplet, entre Meaux et Dammartin, près de l'embranchement des routes, sur Paris, de Meaux, Nanteuil et Senlis. Celui de l'armée du prince royal (IIIe armée) s'établit à Saint-Germainlès-Corbeil, a la porte de Corbeil.

Le 19 septembre, le blocus est sur le point d'être complété par les deux armées allemandes; le seul côté moins fortement investi est l'espace compris en avant des forts de l'Est : la 6e division de cavalerie marche sur Chevreuse, la 5e sur Poissy; le IVe corps est à Argenteuil, la garde en avant de Pontoise ; le XIIe corps contourne Saint-Denis ; la 2e division de cavalerie, vers Chevreuse et Saclay, relie la droite de la lVe armée avec la gauche de la IIIe ; le Ve corps est a Versailles même et pousse ses avant-postes jusqu'à Sèvres et Saint-Cloud ; le IIe corps bavarois est près de l'Hay, vers Meudon jusqu'à la Bièvre ; le VIe corps est entre la Seine et la Bièvre, avec une brigade et deux escadrons sur la rive droite du fleuve et de forts avant-postes entre la Marne et la Seine.

Le 21 septembre, l'ennemi complète l'investissement de Paris sur un périmètre extérieur de près de 80 kilomètres ; il établit des communications télégraphiques directes reliant tous les quartiers généraux des divers corps d'armée par un fil électrique qui n'a pas moins de 150 kilomètres de développement.

A la date du 22 septembre, écrit Gustave Desjardins, le département de Seine-et-Oise avait sur son territoire environ 216 bataillons d'infanterie, 244 escadrons de cavalerie avec 774 canons. L'investissement de Paris était fait par 216 bataillons et 140 escadrons. Cet effectif varia peu durant le siège. Le Ier corps bavarois et la 22e division du XIe corps prussien furent détachés, le 6 octobre, et remplacés par le XIe corps prussien envoyé dans les premiers jours de novembre. Le IIe corps marcha vers l'est le 3 janvier ; mais le Ier corps bavarois revint occuper le canton de Boissy-Saint-Léger.

A l'extrême gauche de la Ille armée, la landwehr de la garde prussienne, rendue disponible par la prise de Strasbourg, avait pris position à Chatou, donnant la main à la IVe armée. L'ennemi put prendre ses positions sans rencontrer pour ainsi dire de résistance. Quelques échauffourées eurent lieu çà et là, sans autre résultat que de motiver les pillages et les exécutions sommaires.

On conçoit d'ailleurs qu'une pareille concentration de troupes sur un même point n'ait pu se faire sans un grand dommage et de grandes vexations pour les habitants, auxquels les menaces, les coups, la mort même ne furent pas épargnés. Les villes et les villages furent submergés par ce flot envahisseur qui ne cessait de grossir. Les soldats, dit Gustave Desjardins, pénètrent avec effraction dans les maisons fermées, s'installent par groupes, arrachent les habitants de leur lit.

A Verrières-le-Buisson, ils mettent leurs chevaux dans les boutiques et les rez-de-chaussée, pillent en masse les marchands de comestibles. Corbeil est écrasé : 90 000 hommes y passent en trois jours. Tout est envahi : magasins, maisons, églises ; dans le tribunal s'installe une boucherie.

A Versailles, les Allemands n'osent pas entrer dans les casernes qu'ils supposent minées et occupent les promenades. En un clin d'oeil, la ville du grand roi se transforme en campement de horde germanique. On n'entend plus que le bruit des patrouilles. et les cris rauques des sentinelles. Le 20 septembre, Saint-Germain est menacé de bombardement ; cinq bombes sont même lancées du Pecq sur cette ville.

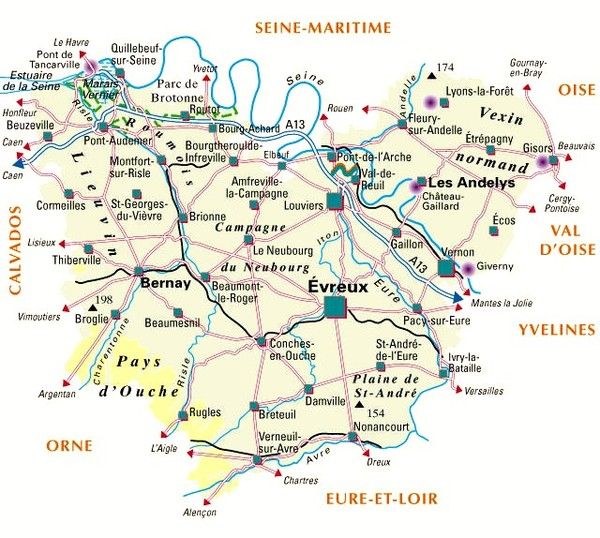

Les faits militaires ont été peu nombreux dans le département de Seine-et-Oise, et cela se conçoit facilement, puisque l'armée régulière n'existait pas ; les gardes nationales étaient a peine armées et mal instruites ; les francs-tireurs seuls opposèrent de la résistance et quelquefois avec succès. Dans son expédition vers Mantes, la 5e division de cavalerie prussienne rencontre, après avoir brûlé Mézières, des francs-tireurs parisiens. Deux bataillons, sous les ordres du commandant de Faybel, traversent . Mantes, chassent les patrouilles prussiennes ; mais ils sont obligés de se retirer en combattant, par Écquevilly et Mareil-sur-Mauldre, sur Mantes, et de là à Vernon, devant des forces supérieures.

Dans l'arrondissement de Rambouillet, des paysans s'organisent en guérillas. Pour venir à bout de la résistance, le général de la 6e division de cavalerie prussienne ordonna une battue dans ce pays couvert de bois, et ses soldats se livrèrent à d'indignes cruautés contre des habitants inoffensifs.

Le 8 octobre, les Français attaquent les Prussiens et les Bavarois barricadés dans Ablis, près de Dourdan, et font, après une demi-heure de combat, 70 hussards prisonniers. Le lendemain, après le départ des francs-tireurs, une colonne ennemie envahit la commune, brise les portes et les fenêtres et la livre au pillage. A La Montignotte, près de Milly, le 28 septembre, quelques francs-tireurs unis à des gardes nationaux font éprouver des pertes sensibles à une colonne de 800 hommes envoyée de Melun pour châtier Milly.

A Parmain, commune de Jouy-le-Comte, dans le canton de L'Isle-Adam, des volontaires accourus de Pontoise, de Valmondois, de Méry, de Jouy-le-Comte et d'autres localités environnantes, unis à quelques francs-tireurs de la légion Mocquart, se barricadent et s'apprêtent a défendre énergiquement le passage de l'Oise. Le 27 septembre, à 10 heures du matin, quelques centaines de Prussiens, avec quatre pièces d'artillerie, essayent de s'emparer des barricades. Ne pouvant y parvenir, ils s'en prennent à la population de L'Isle-Adam. Le 29, à midi, 4 500 Prussiens sont dirigés sur Parmain, et une partie ayant réussi à passer l'Oise à Mours, tourne le village que les francs-tireurs ont le temps d'évacuer. Le 30, les Prussiens bombardaient Nesles et brûlaient Parmain.

Le chapitre des réquisitions exigées serait interminable, s'il fallait tout relater. Contentons-nous d'un court résumé. Huit jours après leur entrée dans le département, il n'était pas un village qui n'eût reçu la visite des Prussiens. On voyait d'abord paraître trois ou quatre cavaliers, sondant de l'œil tous les recoins du pays ; au premier bruit suspect, ils détalent au galop comme des daims effarouchés. Semble-t-on avoir peur, ils deviennent plus hardis, commencent par briser le télégraphe et intiment avec arrogance aux habitants l'ordre de combler les tranchées pratiquées dans les routes ; si une foule irritée les entoure, ils montrent beaucoup de modération et tâchent de se tirer de ce mauvais pas sans faire usage de leurs armes ; mais ils reviennent un instant après menaçants, soutenus par des forces imposantes. lis savent que leurs chefs veillent sur eux avec sollicitude, leur porteront secours à temps et feront payer cher le moindre attentat envers leurs personnes.

A Dourdan, on s'ameute contre des hussards ; un homme porte la main à la bride du cheval d'un officier. Le lendemain, un parlementaire signifie a la municipalité, que si pareille offense se renouvelle, la ville sera livrée aux flammes et les habitants pendus jusqu'au plus petit enfant, comme dans les guerres bibliques. A Poissy, le général Schmidt fait savoir que si la ville ne lui rend pas deux dragons pris par la garde nationale, elle sera bombardée et frappée d'une contribution de 200 000 francs...

Dans les campagnes, l'ennemi se contente de provisions de bouche ; dans les villes, il demande des couvertures, des matelas, des balais, des gants, des semelles, des fournitures de bureau, des objets de toilette, de l'amidon, du cirage, des bandages herniaires, des peaux de sanglier et de chevreuil, tout ce que sa fantaisie imagine. Le major de Colomb, commandant de place à Corbeil, entendant qualifier de riche en cuirs un paysan dont le langage est orné de liaisons superflues, saute sur une plume et s'empresse de libeller un ordre de livrer 60 peaux pour basaner les culottes de ses dragons : Ab uno disce omnes.

Certains officiers affectent une politesse exagérée, suivie aussitôt d'une menace froide ; d'autres, en arrivant, mettent le revolver au poing et parlent de tout tuer et brûler si l'on n'obéit sur-le-champ. A la plus petite objection, coups de cravache et coups de sabre pleuvent comme grêle... On n'a rien de mieux à faire que d'obéir et de les gorger de vin et d'avoine...

Pour les héros de l'Allemagne moderne, comme pour leurs aïeux les reîtres du XVIe siècle, la guerre est une franche lippée. Le majordome, préparant à Versailles les logements de la cour du roi de Prusse, veut contraindre le maire à violer le domicile d'un absent qui a dans sa cave des vins dignes de la taule de son maître. Dès les premiers jours d'octobre, ils sont entièrement nos maîtres ; la résistance a été partout comprimée avec une sauvage rigueur, et la terreur prussienne règne dans le département. On annonce l'arrivée à Versailles de Guillaume le Victorieux.

On pouvait espérer que l'arrivée du roi de Prusse mettrait fin aux exactions, aux réquisitions et aux vexations. M. de Brauchitsch, nommé préfet prussien de Seine-et-Oise, présenta, en effet, au conseil municipal de Versailles, convoqué pour entendre ses communications, le plus séduisant tableau des intentions de son auguste souverain. Mais ce n'était là qu'une déclaration platonique ; aux exactions et aux violences brutales des soldats allaient succéder des exactions et des violences hypocrites.

Dans son livre intitulé Versailles pendant l'occupation, E. Delérot écrit : « Nous avons pu juger par expérience comment la Prusse contemporaine entendait l'administration civile des pays occupés : le préfet de Brauchitsch est, à ce titre, un échantillon curieux de cupidité à étudier. Ses actes et ceux des subordonnés placés sous ses ordres sont d'autant plus intéressants qu'ils s'accomplissaient sous les yeux du roi, par conséquent avec son assentiment tacite. »

Le préfet prussien essaya d'abord de se servir de l'organisation française ; mais il se heurta au refus ou au mauvais vouloir des anciens employés qui, pour la plupart, ne voulurent pas reprendre leurs fonctions et s'y dérobèrent même par la fuite. Pour avoir des huissiers, le préfet dut les faire empoigner par les gendarmes. Ceci se passait à Versailles et fut d'un salutaire effet pour le reste du département. A Corbeil seulement, il fut possible aux Allemands de réorganiser le personnel de la sous-préfecture.

Devant la mauvaise volonté générale, le préfet prussien du département de Seine-et-Oise réorganisa l'administration sur la base du canton. Le maire du chef-lieu, investi de tous les pouvoirs, était chargé des communications avec l'autorité centrale, de la réparation des chemins, du service de la poste, de la perception des contributions. Le refus absolu était à peu près impossible ; car le préfet terminait son injonction par ces mots, dans le cas de non-acceptation : « Je me verrai obligé, contre mon gré, à en recourir à la force ; ce qui serait toujours regrettable. »

Les exactions, bien entendu, continuèrent de plus belle. Au mois de janvier 1871, M. de Brauchitsch « s'avisa que la perception des contributions indirectes était interrompue et voulut la remplacer. II ajouta à l'impôt foncier un supplément de 950 pour 100 ; mais il n'eut pas le temps d'en poursuivre partout le recouvrement ; toutefois, il extorqua ainsi, dans l'arrondissement de Versailles, près d'un million et demi. En arrivant, les Prussiens avaient frappé le département d'une contribution extraordinaire d'un million. D'autres exigences furent encore présentées ; elles prirent ; celles-la, la forme d'un emprunt forcé qui fournit 1 101 279 fr. »

Nous avons dit que, lors de son installation, le préfet prussien avait promis formellement que les réquisitions cesseraient ou du moins seraient payées. L'armée d'occupation parut ignorer complètement ces engagements, et la population de Seine-et-Oise ne trouva dans la présence de M. de Brauchistch qu'une aggravation à ses maux : elle dut payer l'impôt et fournir les réquisitions.

Les vexations et les réquisitions ne cessèrent même pas durant l'armistice, et le département de Seine-et-Oise ne fut délivré des hordes germaniques que le 12 mars 1871. Les pertes qu'il supporta s'élevèrent à la somme énorme de 146 500 930 fr. 12, la plus considérable après le département de la Seine.

Les départements-(histoire)- Yvelines - 78 -

Partie 1

C'est en 1968 que fut officiellement constitué le département des Yvelines, composé exclusivement de communes appartenant à l'ancien département de la Seine-et-Oise.

Le département de Seine-et-Oise ; compris autrefois dans la province de l'Ile-de-France, n'a jamais eu plus d'unité que nous ne lui en voyons aujourd'hui ; bien avant les développements qu'a pris Paris comme capitale de la France, avant même que l'ancienne Lutèce eût acquis l'importance que lui donna la domination romaine, les habitants des contrées qui nous occupent étaient divisés en nations distinctes et souvent hostiles les unes aux autres.

Les rives de la Seine étaient occupées par les Parisii, peuplade adonnée à la navigation ; les Vellocasses étaient possesseurs de la partie septentrionale du département, qui s'étend entre l'Oise et la Seine, et qui fit plus tard partie du Vexin ; l'ouest appartenait aux Carnutes, dans un espace compris entre l'emplacement actuel de Mantes et le canton de Rambouillet ; enfin, toute la région méridionale, c'est-à-dire le territoire des arrondissements d'Étampes et de Corbeil, avait pour maîtres les Sénonais. Les immenses forêts qui s'étendaient à l'ouest protégeaient les mystères religieux des druides ; aussi leurs principaux collèges étaient-ils dans le pays des Carnutes. César rend hommage au caractère belliqueux de ces habitants de la Gaule celtique ; contre eux, il eut plus souvent recours aux ruses de la politique qu'à la force des armes.

Quand Vercingétorix fit appel au patriotisme gaulois, Carnutes, Sénonais et Parisii furent des plus ardents à se ranger sous ses ordres, et le département de Seine-et-Oise put compter, selon les récits de César lui-même, vingt mille de ses soldats parmi les premiers martyrs de l'indépendance nationale. La victoire définitive des Romains eut pour conséquence l'effacement des nationalités entre lesquelles se partageait le territoire ; de nouvelles délimitations furent tracées, de nouvelles dénominations furent imposées : jusqu'au IVe siècle, Lutèce et tout le territoire actuel de Seine-et-Oise firent partie de la quatrième Lyonnaise ou Sénonie.

Sur ce sol si profondément remué depuis, l'établissement de la domination romaine a laissé peu de traces ; nous savons cependant que des routes furent ouvertes pour le passage des légions ; Paris, que sa position fit adopter par les vainqueurs comme un des centres de leur gouvernement, a pu conserver quelques ruines des monuments de cette époque ; mais, dans le pays environnant, couvert de forêts profondes, habité par des populations aguerries et menaçantes, il convenait peu à la politique romaine d'encourager le développement des anciens bourgs ou l'établissement de villes nouvelles dont l'importance aurait réveillé les souvenirs et les espérances des nationalités vaincues.

Sur un sol aussi remué et fouillé que l'a été celui de Seine-et-Oise, on ne peut guère compter sur la conservation des monuments mégalithiques, celtiques et gallo-romains : Cependant on rencontre encore quelques-uns de ces monuments. On connaît, par exemple, les. dolmens de Meudon, les menhirs de Bruyères-le-Châtel ; le nom du village de Pierrefitte rappelle le souvenir d'un de ces monuments, et, près de Chars-en-Vexin, le docteur Bonnejoy a sauvé de la mise en moellons une autre pierre connue autrefois sous le nom de la Pierre qui tourne.

A Gency, on montre une pierre levée que l'on appelle dans le pays le Palet de Gargantua, la Pierre du Fouet ou la Pierre qui pousse, et, comme à la plupart des monuments de ce genre, la légende ne manque pas. A Jouy-le-Moutier, on en montre une autre. A Bougival et à La Celle-Saint-Cloud, à Marcoussis, sur la lisière du bois des Charmeaux, on a trouvé des débris de poteries et de tuiles de l'époque gallo-romaine.

Aux Mureaux, dans le canton de Meulan, Guégan a retrouvé des traces du séjour des populations préhistoriques. Au Pecq, à Marly, au lieu dit la Tour aux Païens, on a mis au jour des sépultures, des armes en silex, des poteries. Le dragages de la Seine, du Pecq à Conflans-Sainte-Honorine, a aussi fourni son contingent d'antiquités celtiques. A L'Étang-la-Ville, on a mis au jour, en 1878, un dolmen qui renfermait de nombreux ossements : on peut évaluer a cent cinquante le nombre des individus qui y avaient été enterrés.

A Mareil-Marly, dans la tranchée du chemin de fer de Grande-Ceinture, on a trouvé des vestiges romains qui font supposer que ce lieu était un poste de surveillance pour maintenir en respect les populations gauloises. Enfin, en pratiquant une tranchée pour le petit chemin de fer d'intérêt local de Beaumont (Seine-et-Oise) à Neuilly-en-Thelle (Oise), Guégan a trouvé, sur le territoire de la commune de Baines, un cimetière celto-gaulois, gallo-romain et mérovingien.

C'est dans les annales du christianisme qu'il faut chercher les seuls faits importants à recueillir pour l'histoire des quatre premiers siècles de notre ère. Saint Denis fut le premier des apôtres qui pénétra dans le pays des Parisii ; mais la date de son arrivée est incertaine et les détails de son martyre sont plutôt une sainte légende qu'une réalité historique. On cite, après lui, saint Nicaise, mort comme lui victime de son zèle apostolique ; quoique ses prédications datent du commencement du IVe siècle, certains auteurs disent qu'il fut martyrisé à Vadiniacum, aujourd'hui Gasny-sur-Epte ; d'autres assignent, comme théâtre a cet événement, Meulan, qui a choisi ce saint pour patron.

La piété des nouveaux chrétiens nous aurait conservé sans doute de précieux documents sur cette époque de transformation sociale, si l'invasion des barbares eût bouleversé moins profondément cette contrée de Lutèce où les proconsuls romains et l'empereur Julien en personne firent leurs dernières tentatives de résistance. C'est par la nuit et le silence qu'elles ont laissés derrière elles qu'on peut juger les ravages de ces invasions, qui passèrent sur la Gaule celtique comme un torrent.

Quelques points oubliés du territoire étaient encore restés sous la domination des Romains ; Clovis, à la tête des Francs, s'avance du nord sur la Gaule ravagée ; sa conversion à la foi nouvelle achève l'oeuvre de la conquête ; le flot des premiers barbares s'est écoulé ; rien ne subsiste plus de la puissance romaine ; un nouvel empire se fonde entre la Meuse et la Loire. Mais, à la mort du fondateur, déjà le nouvel empire se démembre, et notre département échoit en partie, avec la royauté de Paris, à Childebert, un des quatre fils de Clovis.

C'est de cette époque que commence à dater la notoriété historique de la plupart des villes de l'ancienne Ile-de-France ; mais hélas ! cette gloire fut chèrement payée : les divisions arbitraires des territoires, les rivalités des souverains furent, pendant les temps mérovingiens, la cause de guerres incessantes ; l'Ile-de-France semblait condamnée à être le champ clos où Neustrie et Austrasie venaient vider leurs sanglantes querelles.

Cependant, à côté du spectacle affligeant qu'offraient les déchirements des jeunes monarchies, l'histoire nous montre une puissance nouvelle grandissant dans le silence et la paix, s'enrichissant des présents du vainqueur et des dépouilles du vaincu : c'est la puissance des abbés ; dans leur ferveur de néophytes, les Mérovingiens avaient fondé et enrichi le monastère de Saint-Denis et celui de Saint-Germain-des-Prés ; l'exemple des maîtres avait été suivi par les leudes ou seigneurs ; au vine siècle, l'abbaye de Saint-Germain tenait en sa possession Palaiseau, Verrières, Jouy-en-Josas, La Celle-lès-Bordes, Gagny, Épinay-sur-Orge, La Celle-Saint-Cloud, Villeneuve-Saint-Georges, Mer-sang ; Le Coudray-sur-Seine, Maule et autres domaines de moindre importance ; et l'abbaye de Saint-Denis, maîtresse d'une grande partie du Vexin, était à la veille de voir inféodées ses pacifiques conquêtes, par un édit de Charlemagne, sous le titre de fendum sacrum sancti Dionysii.

Il faut reconnaître que, dans ces temps de barbarie, la domination ecclésiastique fut quelquefois moins dure pour le peuple que celle des leudes et .des rois, prenant à leurs vassaux leur sang dans la guerre, et le fruit de leur travail lorsqu'ils étaient en paix. Ce fut donc un bonheur pour cette époque que le prodigieux accroissement de puissance des abbayes de Saint-Germain et de Saint-Denis ; leurs domaines furent un refuge pour l'artisan des villes ou le laboureur, qui ailleurs ne trouvait pas même le repos dans la servitude.

Aucun document n'est parvenu jusqu'à nous concernant l'organisation administrative, sous les Romains, du pays dont nous retraçons brièvement l'histoire ; ce n'est que sous les Mérovingiens que nous retrouvons, à l'aide des chartes, les principales divisions administratives des pagi ou cantons. Le département de Seine-et-Oise était irrégulièrement composé : 1édeg; du grand pagus de Paris, subdivisé plus tard ; 2° du pagus Castrensis (de Châtres ou Arpajon), qui fut depuis le Hurepoix ; 3° du pagus de Poissy, autrement le Pincerais (Pinciacensis) ; 4° de celui de Madrie (Madriacensis), dont le chef-lieu était probablement Méré, près de Montfort-l'Amaury ; ces deux derniers étaient du diocèse de Chartres ; ajoutons-y le pagus Stampensis ou d'Étampes, au diocèse de Sens. Plusieurs de ces pagi devinrent des comtés au IXe siècle, et leurs possesseurs convertirent leurs dignités en fiefs, comme on le verra plus tard.

La grande époque de Charlemagne fut une ère de paix et de prospérité relative pour le pays de l'Ile-de-France ; l'empereur avait transporté sa capitale sur le Rhin, à Aix-la-Chapelle ; la haute direction des affaires publiques était confiée, dans l'intérieur du pays, à des inspecteurs impériaux, missi dominici ; sous leur surveillance, l'administration de l'Ile-de-France resta aux mains et sous l'influence des deux puissants abbés de Saint-Germain et de Saint-Denis.

La mort de Charlemagne jeta la France dans une période de guerre et d'anarchie que la faiblesse de Louis le Débonnaire et de ses successeurs ne put arrêter. Par suite du partage de l'empire, les pays de Seine-et-Oise furent dévolus à Charles le Chauve. La trêve accordée à ces malheureuses contrées n'avait point été de longue durée ; aux guerres intestines succèdent les invasions des Normands.

En 845, Épine est brûlée ; en 865, Mantes est pillée onze ans plus tard, l'ennemi remonte la Seine jusqu'à Meulan. A chaque invasion nouvelle, il pénètre plus au cœur du pays : Étampes ne doit son salut, en 885, qu'à la valeur du comte Eudes ; Pontoise, moins heureux, est réduit par la famine ; les hostilités ne cessent, en 911, qu'après le traité de Saint-Clair-sur-Epte, par lequel Charles le Simple abandonne à Rollon, chef des barbares, la Normandie et le Vexin jusqu'à la rivière d'Epte.

Les malheureux successeurs de Charlemagne ne savaient pas mieux défendre leur autorité à l'intérieur que leurs frontières contre l'ennemi. Charles le Chauve, en consacrant en droit, par le capitulaire de Quierzy, en 877, la transmission des bénéfices des mains des possesseurs en celles de leurs héritiers, avait constitué définitivement la féodalité ; les comtes et les autres officiers royaux s'empressèrent de convertir leurs charges en fiefs et propriétés personnelles ; dans le pays de Seine-et-Oise, la transformation féodale fut instantanée et complète.

L'histoire du département offre l'exemple le plus frappant des conséquences qu'entraîna cette grande mesure. Grâce à elle, en moins d'un siècle, l'hérédité des titres et la transmission des fiefs firent des comtes de Paris la souche d'une troisième dynastie. La capitulaire de Charles le Chauve inféodait à leur maison les comtes du Vexin, seigneurs de Pontoise, qui absorbèrent bientôt à leur tour les comtes de Madrie et les comtes de Meulan, les comtes de Corbeil, les barons de Montfort-l'Amaury, de Montlhéry et de Montmorency.

C'est encouragé et aidé par ses puissants vassaux, que Hugues le Grand se fit proclamer roi de France ; mais le prix de leur concours, c'était le partage du pouvoir. Hugues Capet roi, c'était la féodalité couronnée. Les Normands n'avaient rencontré sur leur chemin que des tours en bois construites pour protéger le cours de la Seine ; maintenant que les comtes et barons ont leurs, domaines à défendre, nous verrons les pierres amoncelées s'élever en formidables remparts, les rochers taillés à pic devenir des murailles imprenables, les rivières détournées de leur cours inonder les fossés des châteaux forts.

Nous verrons grandir au nord les colossales assises de Montmorency, et surgir au sud les massifs créneaux de la tour de Montlhéry ; il n'y aura plus de montagne qui n'ait son castel bâti sur sa crête comme un nid de vautour ; plus de vallée qui n'ait à son embouchure son fort menaçant et sombre prêt à disputer et à faire payer le passage. La paix ne pouvait pas sortir de préparatifs aussi peu pacifiques ; la guerre fut donc la vie du XIe siècle. Dans leur indépendance, les grands vassaux refusent obéissance à leurs souverains et s'attachent à la fortune des princes dont ils espèrent meilleure récompense.

En 1015, le trône du roi Robert est menacé par une ligue dont font partie Galeran Ier, comte de Meulan, et Gauthier, comte du Vexin ; ce n'est que par l'intervention de Fulbert, évêque de Chartres, que la guerre est suspendue. Vingt ans plus tard, ce même Galeran s'allie aux comtes de Brie et de Champagne, dans la guerre qu'ils soutiennent contre Henri Ier. En 1102, Houchard IV de Montmorency refuse à Louis le Gros de faire réparation des dommages causés par lui à l'abbaye de Saint-Denis, et se laisse assiéger dans sa forteresse, dont les soldats du roi sont contraints d'abandonner le siège.

Pendant près d'un siècle, la malveillance impunie des sires de Montlhéry entrave les communications de la capitale avec Étampes, demeuré fief de la couronne. En rattachant les souvenirs de ces faits recueillis parmi beaucoup d'autres aux impressions produites par la vue des ruines féodales qui couvrent encore le sol, on pourra se faire une. idée des désordres et de l'anarchie de cette déplorable époque, pendant laquelle les Normands, toujours habiles à profiter de l'affaiblissement du pouvoir central, vinrent ajouter les ravages de leurs excursions aux misères de nos déchirements intérieurs ; en 1060, Meulan avait été encore une fois pris et saccagé par eux ; en 1087, Pontoise et Mantes furent livrés aux flammes.

Dans la lutte devenue inévitable entre les rois et les seigneurs féodaux, la royauté eût probablement succombé sans le mouvement religieux qui entraîna vers les croisades cette noblesse ambitieuse et turbulente ; pendant que le roi Philippe Ier se faisait représenter à la première expédition, en 1083, par Eudes d'Étampes, les plus indociles et les plus redoutables de ses sujets prenaient la croix et s'enrôlaient sous la sainte oriflamme.

Quelques-uns revenaient comme le fameux Simon de Montfort, qui continua si cruellement contre les Albigeois ses exploits de Constantinople et de Palestine ; mais beaucoup d'autres y mouraient ou trouvaient au retour leurs domaines aux mains de nouveaux maîtres.

L'autorité royale n'avait pas seule gagné dans cet amoindrissement de la puissance féodale ; plusieurs seigneurs, pour payer les préparatifs de l'expédition et les frais du voyage, avaient vendu, contre argent, certaines franchises aux bourgeois de leurs villes ; les rois avaient encouragé, de leur pouvoir moins contesté, ces premières tentatives d'émancipation des communes ; pour la royauté d'alors, grandir le peuple, c'était affaiblir d'autant le seigneur intraitable et si souvent menaçant ; c'était créer un antagonisme dont elle se réservait l'arbitrage.

C'est donc de cette époque que sont datées les premières chartes octroyées par les rois de France aux communes. Mantes a les siennes en 1110, Étampes quelques années plus tard, Pontoise en 1188, Meulan en 1189 : un maire et des échevins ou jurés nommés parles bourgeois étaient chargés de l'administration des deniers communaux, de la garde de la ville et de l'exercice plus ou moins étendu de la justice.

L'essor que prirent dès lors les communes, l'importance toujours grandissante de la bourgeoisie assura désormais la soumission des seigneurs contre lesquels la royauté avait partout des alliés reconnaissants. Certes, le trône de France eut encore de rudes assauts à soutenir ; les maisons féodales qui résistèrent à cette première secousse n'en devinrent que plus puissantes et plus redoutables ; c'est à la politique de Louis XI, c'est au génie de Richelieu qu'il était réservé de leur porter les derniers coups ; mais, dans ce pays de Seine-et-Oise, dans l'histoire duquel notre récit doit se circonscrire, la féodalité rebelle, menaçante, rivale parfois de la royauté, cette féodalité ne survécut pas au règne de Philippe-Auguste.

Si l'habile modération qui fut la règle de conduite des puissants abbés de Saint-Germain et de Saint-Denis explique la paisible possession dans laquelle les laissèrent les guerres de la féodalité, la constance de leurs sympathies et de leur fidélité pour les rois de France explique plus naturellement encore la généreuse reconnaissance des monarques pour l'Église. Chaque succès de la royauté est signalé par la fondation de quelque établissement religieux ; Charlemagne et Hugues Capet avaient payé leur tribut après les deux grandes abbayes si souvent citées par nous, celle d'Argenteuil avait été fondée en 665, celle de Chelles en 656, celle de Néauphle-le-Vieux et de Saint-Mellon à Pontoise vers 899, et, quelques années plus tard, celles de Saint-Spire à Corbeil et de Saint-Nicaise à Meulan.

La consolidation définitive de la dynastie capétienne eut pour l'Église de non moins précieux résultats. Elle lui doit, au XIe siècle, la collégiale d'Étampes, le prieuré de Saint-Germaïn-en-Laye, l'abbaye de Morigny, près d'Étampes, le prieuré de Notre-Dame de Longpont ; les abbayes de Saint-Martin de Poissy et de Saint-Martin de Pontoise au XIIe ; l'abbaye de Juziers, de Saint-Corentin-sur-Septeuil, des Vaux-de-Cernay, de Gif, de Port-Royal, et enfin l'abbaye de Maubuisson, près de Pontoise, en 1236 ; les dominicains de Poissy en 1304 ; les célestins de Limay en 1376, ceux de Marcoussis en 1409.

Toutes ces fondations indiquent une longue période de prospérité et de paix qui nous conduit jusqu'aux premières guerres des Anglais. Sous la conduite du roi Édouard, nous les voyons suivre la même route que les Normands, leurs ancêtres ; ils remontent le cours de la Seine, et jusqu'à Poissy tout est mis à feu et à sang sur leur passage.

La triste histoire du roi Jean, celle de Charles V, la démence de Charles VI, la minorité de Charles VII rappellent les désastres de la patrie, encore présents à toutes les mémoires ; la France entière fut frappée, mais aucune de nos provinces ne le fut aussi cruellement que l'Ile-de-France ; les invasions anglaises étaient périodiques, et quand cette malheureuse contrée avait par hasard échappé aux dévastations de leur arrivée, elle avait à subir leurs exactions ou leur vengeance au retour ; l'histoire de chaque année est la même et peut se résumer dans les mêmes mots : sac, pillage, incendie.

« Après l'invasion de 1360, de Mantes à Paris, dit un chroniqueur contemporain, il n'y avait plus un seul habitant ; » celle de 1370, commandée par le routier Robert Knolles, amena les Anglais jusqu'aux portes de Paris ; de son hôtel Saint-Paul, le roi pouvait voir les flammes allumées par l'ennemi. Un libérateur inespéré, Du Guesclin, sauva cette fois Paris et la France ; la rude leçon que le brave connétable breton avait donnée aux bandes de Robert Knolles les eût peut-être empêchées de songer de longtemps à de nouvelles attaques, si l'Anglais n'eût bientôt retrouvé dans nos discordes un encouragement à de nouvelles tentatives Armagnacs et Bourguignons se disputaient l'héritage de Charles VI vivant encore ; dans sa haine contre le dauphin, la reine Isabeau appela elle-même l'étranger ; le traité de Troyes livra la France à l'Angleterre.

La miraculeuse délivrance de la patrie, les combats, les victoires de Jeanne d'Arc, la vierge inspirée, cette épopée nationale appartient à d'autres pages de notre ouvrage ; nous sommes heureux cependant de pouvoir rattacher à ce grand événement de notre histoire la délivrance du pays de Seine-et-Oise. Charles VII avait été sacra ; à Reims en 1429, Paris avait été repris en 1436, les garnisons anglaises évacuèrent Pontoise en 1441 et Mantes en 1449.

Avant ces miraculeux succès, l'affaiblissement de la monarchie avait réveillé les prétentions des grands vassaux de la couronne ; il ne s'agissait plus des sires de Montmorency ou des comtes de Meulan, mais de ces grandes maisons enrichies par les alliances royales et à la tête desquelles marchaient les ducs de Bourgogne, de Berry et de Bretagne. Louis XI, malgré les ruses de sa politique, n'avait pu dissimuler son projet d'asseoir le trône de France sur la ruine de tous ces grands fiefs, éléments éternels de discorde et d'anarchie ; ses ennemis menacés prirent l'offensive et formèrent une ligue qu'ils appelèrent Ligue du bien public.

Le drame se dénoua encore dans le pays de Seine-et-Oise : le comte de Charolais, à la tête de 15 000 Flamands, rejoignit l'armée des ducs près de Montlhéry ; l'issue de la bataille fut incertaine, chacun des partis s'attribua la victoire ; Louis XI, selon son habitude, parut céder pour attendre une occasion meilleure ; le traité signé à Conflans donna Étampes et Montfort au duc de Bretagne, et au duc de Nemours le gouvernement de Paris et de l'Ile-de-France. Par mariages, alliances, extinctions de races, ou de haute lutte, et par confiscation sous Richelieu et Louis XIV, la monarchie devait bientôt rentrer en possession de ce qu'elle semblait alors abandonner ; nous suivrons, dans l'histoire particulière des villes, les progrès de ces revendications.

Les guerres religieuses du XVIe siècle, les troubles de la Fronde, les prétentions des Guises firent jaillir quelques étincelles des cendres de la féodalité ; mais désormais il n'y avait plus d'incendie sérieux a redouter pour la province de I'Ile-de-France, sur laquelle le roi de France régna sans interruption et sans conteste, même alors que Paris était au pouvoir des rebelles, grâce à quelques surprises qui n'eurent ni résultat ni durée.

Ce n'est point dire que le pays fût désormais à l'abri des agitations dont la France fut troublée ; plus, au contraire, son administration se rattachait directement et étroitement à la couronne, plus il ressentait vivement les secousses dont la royauté était atteinte. Nous constatons seulement son annexion définitive, à une époque où la possession de la plupart de nos provinces était encore incertaine et précaire. Au règne de Charles VIII se rattache le retour à la couronne du comté de Montfort-l'Amaury, qui fut une conséquence du mariage du roi avec Anne de Bretagne.

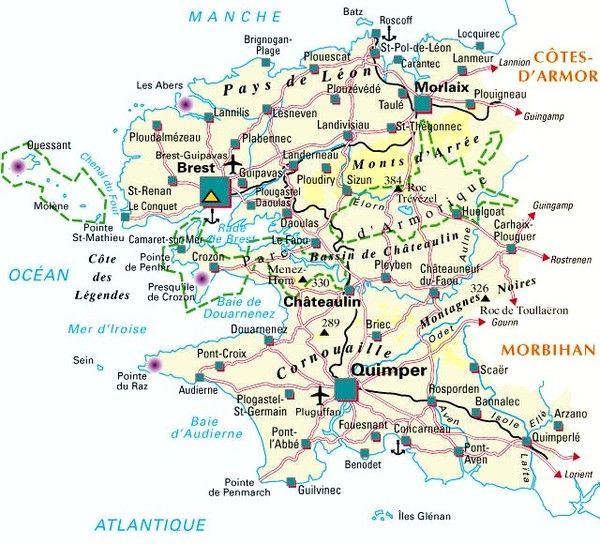

Les départements-(histoire)- Finistère - 29 -

(Région Bretagne)

Le plus occidental et le plus maritime des départements bretons, celui du Finistère, était habité, dans la haute antiquité, par un peuple dont le nom même était la traduction de sa position géographique : c'étaient les Osismii, qui avaient pour capitale Occismor. Occismor, en langage celtique, veut dire mer de l'Occident (mor, mer ; oc, occident). Ce peuple faisait partie de la confédération armoricaine. Il était allié des Vénètes, et fut avec eux à la tête de la résistance contre l'invasion romaine.

Le pays des Osismiens, aussi bien que celui de Vannes, était le foyer du druidisme, et nulle part la nature ne fut plus en harmonie avec ce culte sombre et terrible. L'horreur règne sur ces côtes, et l'habitant de Léon, pensif et retiré en lui-même, semble méditer sur les villes anéanties, les cultes effacés et la lutte terrible que le granit déchiré de son rivage soutient de toute éternité contre un océan furieux. En lui il y a du vieux druide. Il a remplacé par la veste et le bragow-braz le long manteau de lin blanc ; il ne consomme plus sur les dolmens ensanglantés d'homicides sacrifices, mais il est encore familier avec ses menhirs, ses dolmens, ses pierres branlantes ; il s'assied à leur ombre ; il les consulte comme des oracles, et interroge avec anxiété les mouvements de ces rochers énormes, comme si c'étaient des géants pétrifiés qui auraient la connaissance de ce qui échappe aux hommes.

Qui sait de combien de ménages la pierre branlante de Trégun, près de Concarneau, n'a pas décidé le sort ? Sur son extrémité mobile vient s'asseoir, plein d'inquiétude, le mari soupçonneux, et le branlement de l'étrange machine lui enseigne ce qu'il doit penser de la vertu de sa femme. Avancez-vous dans la presqu'île de Camaret, jusqu'à la pointe de Toulinguet, sur le bord escarpé de la mer : devant vous, sur une pente aride et unie, se dressent 41 colosses alignés sur une longueur de 600 mètres. Perpendiculaires à cette ligne, dirigée de l'est à l'ouest, deux autres s'étendent vers le nord, composées chacune de 12 pierres. Ces masses de granit, inégales et irrégulières, sont hautes de 3 à 5 mètres, et larges de même à la base. Ce monument est, après celui de Carnac, le plus considérable que l'on rencontre en Bretagne.

Plus loin encore, dans l'île d'Ouessant, on voit, presque à ras de terre, la trace d'un édifice considérable que l'on considère dans le pays comme un temple druidique. C'est un carré long, dirigé de nord-est en sud-ouest, et formé de murailles de près de 2 mètres d'épaisseur ; le grand côté a 100 mètres de long, et le petit côté 50.

Lieux effrayants que ces temples et ces enceintes druidiques ; terre arrosée de sang humain, où l'on croit voir encore se débattre, dans une agonie minutieusement étudiée par l'impassible druide, la victime humaine frappée au-dessous du diaphragme avec le couteau de pierre, et expirant au milieu du bruit des voix sauvages et des instruments des bardes. Mais cela appartenait à toute la Gaule. Ce qui était plus particulier à l'Armorique, et surtout aux rivages du Finistère, c'étaient les collèges de druidesses. Ils occupaient les îles qui environnent l'Armorique, principalement l'île d'Ouessant (l'Uxantis des Grecs) et l'île de Batz (la Barsa insula des Latins).

L'immense douleur qui pénétra l'Armorique, quand elle fut contrainte de courber la tête sous le joug de Rome, a laissé des traces tellement profondes chez le peuple grave et peu oublieux de ce pays, que les enfants de la basse Bretagne chantent encore, après dix-neuf siècles, une sorte d'élégie patriotique, douloureux gémissement des vieux Armoricains lorsqu'ils apprirent le massacre des druides de Vannes, qui fut comme l'immolation de leur antique religion.

Un druide enseigne l'histoire à un enfant. L'enfant dit : « Chante-moi le nombre dix, que je l'apprenne aujourd'hui. - LE DRUIDE : Dix vaisseaux pleins d'ennemis ont été vus venant de Nantes, malheur à vous ! malheur à vous, hommes de Vannes !... - L'ENFANT : Chante-moi le nombre onze, que je l'apprenne aujourd'hui. - LE DRUIDE : Onze druides armés viennent de Vannes avec leurs épées brisées et leurs robes ensanglantées et des béquilles de coudrier (le coudrier, dans les traditions celtiques, est le symbole 'de la défaite) ; de trois cents il ne reste que onze. »

Le Finistère fut, avec toute l'Armorique, enclavé, sous Auguste, dans la Lyonnaise ; sous Adrien, dans la troisième Lyonnaise. Mais il est probable que. sa soumission fut fort imparfaite. L'éloignement, la mer, la rigueur du climat, la stérilité du sol furent autant d'obstacles qui s'opposèrent à un établissement bien complet de la domination romaine. Le pays de Léon paraît avoir fait exception, si l'on en croit son nom même (Legio, Legionensis pagus, d'où Léon) et les nombreux débris de constructions romaines qui se remarquent de Morlaix à Brest.

Dès 409, l'Armorique s'affranchit ; et quand le préfet Exsupérantius, en 416, tenta de la ramener sous la domination romaine, il échoua dans ses efforts ; tout ce qu'il put faire, ce fut d'obtenir un traité d'al, liante avec les Armoricains. C'est à titre d'auxiliaires que ceux-ci se joignirent aux soldats d'Aétius pour combattre Attila, et c'est au même titre, selon toutes les probabilités, que des garnisons romaines demeurèrent dans l'Armorique jusqu'aux derniers temps de l'existence de l'empire romain. Ce qui prouve, au reste, combien la civilisation romaine jeta peu de racines dans le dur sol breton, c'est que ce même pays de Léon, où l'occupation paraît avoir été plus complète qu'ailleurs, est aujourd'hui l'un de ceux qui conservent le plus fidèlement le langage et les mœurs celtiques. C'est comme si vous semiez du blé dans ces landes stériles : vous aurez d'abord quelques épis , mais bientôt le granit et les genêts reprendront le dessus.

Le christianisme s'établit dans le Finistère à la même époque que dans le reste de la Bretagne. Mais comment ces populations, opiniâtres dans leurs traditions et dures aux changements, qui avaient repoussé, sans presque en rien conserver, cette puissante civilisation romaine, n'auraient-elles pas opposé aussi quelque résistance à la puissance, il est vrai bien plus grande, de la prédication chrétienne ?

Elles cédèrent, mais ne cédèrent qu'à moitié. Le bas Léon, les îles occidentales du Finistère furent les points de l'Armorique qui résistèrent le plus longtemps au christianisme ; on y trouve encore des paroisses que l'on appelle terre des païens. En plein XVIIe siècle, l'idolâtrie subsistait à Lokrist (Lochrist) et aux îles d'Ouessant ; enfin, même converti, le Breton du Finistère força, en quelque sorte, le christianisme vainqueur à transiger avec le druidisme expirant ; le culte nouveau fut contraint d'hériter de l'ancien et d'en accepter le prestige, pour faire accepter et corroborer le sien : la croix s'éleva, mais sur les menhirs ; les prêtres de Hu et les prêtresses de Koridwen disparurent, mais les fées, ou korrigan, perpétuèrent le souvenir et le nom même de l'antique déesse.

Le gui ne tombe plus, le sixième jour d'une lune d'hiver, au tranchant de la faucille d'or, dans la sale blanche tendue sous le chêne, mais il a conservé dans les mœurs nouvelles son rang vénéré ; c'est l'herbe de la croix (louzaouen ar groaz), et il guérit la fièvre et donne des forces aux lutteurs. Les fontaines, les chênes ont encore un caractère sacré. Les danses et les feux de l'ancienne fête du Soleil se reproduisent à l'occasion de la Saint-Jean. Toutefois c'est le sort des vaincus d'avoir tort ; et quand une époque religieuse finit, les divinités qu'elle adorait deviennent les mauvais génies de l'époque qui succède. Les fées, quelquefois bonnes, souvent méchantes, n'eurent jamais qu'un caractère religieux fort équivoque ; autour des dolmens ne se promènent plus des druides vénérés, mais voltigent des esprits malfaisants.

Après la chute de l'empire romain, le pays qui est actuellement le Finistère devint un petit royaume particulier, le royaume de Cornouaille, dont le premier souverain connu est Gradlon le Grand. Gradlon fut un roi conquérant qui étendit sa domination jusque sur Rennes, et même sur une portion du territoire franc. Il s'intitulait en effet : Grallonus, Dei gratia rex Britonum, nec non ex parte Francorum. Un historien du XIe siècle, Raoul Glaber, appelle Rennes la métropole de la Cornouaille, ce qui donnerait à supposer que les successeurs de Gradlon auraient conservé la même étendue de territoire ; opinion, au reste, fort sujette à controverse.

Ce Gradlon, qui est devenu dans les romans de la Table ronde la fameux Galaor, modèle de valeur et de courtoisie, est représenté par les moines comme un saint et un homme plein de douceur (mitis et agnus), parce qu'il protégea les couvents. C'est sous ses auspices que saint Guignolé fonda le monastère de Landévennec ; saint Guignolé, à qui s'adresse particulièrement la dévotion des femmes stériles. Gradlon avait d'abord pour capitale la ville d'Ys ; après la catastrophe qui fit disparaître cette riche cité, il transporta sa résidence à Kemper, qui devint la capitale de la Cornouaille. Sur le cartulaire du monastère de Landévennec, manuscrit du XIe siècle, on trouve une liste de rois de Cornouaille, parmi lesquels figurent deux autres Gradlon et un Budic, surnommé le Grand.

La plupart de ces petits monarques se signalèrent par leur esprit entreprenant et par l'indomptable énergie avec laquelle ils soutinrent l'indépendance de l'Armorique. Raoul Glaber, que nous avons déjà cité, appelle Rennes la métropole de la Cornouaille, et donne à supposer par là que cette ville était demeurée sous la domination des successeurs de Gradlon. le Grand ; mais cela n'est point vraisemblable, puisqu'on sait que Rennes avait, bien avant cette époque, des souverains particuliers. Ce qui est certain, c'est que les rapports qui unissaient les habitants de la Cornouaille et ceux de Rennes n'étaient rien moins que des rapports d'amitié. Les purs Bretons du fond de la péninsule ne pardonnaient point aux Rennais leur facilité à accueillir les Francs, et les traitaient assez durement. On ne sait à quelle époque ils cessèrent de porter le nom de rois, et l'on suppose que ce fut au temps des invasions carlovingiennes. En effet, Hoël, qui succéda, en 1066, à Conan II comme duc de Bretagne, était simplement comte de Cornouaille. Il réunit ce comté aux domaines des ducs de Bretagne.

La partie septentrionale du Finistère était alors un comté particulier, le comté de Léon. Quand Louis le Débonnaire entreprit de soumettre la Bretagne, le fameux Morvan, comte de Léon, et après lui son fils Guiomarch, furent à la tête de la résistance et déployèrent dans la lutte un courage héroïque. L'indépendance de ce comté alla toujours diminuant, à mesure que les ducs établirent leur autorité sur toute la péninsule.

Le Finistère eut sa part des événements qui agitèrent la Bretagne au moyen âge, et nous rap pellerons plus loin les sièges que ses villes eurent à soutenir. Toutefois, le rôle de ses populations n'eut rien qui le distingue dans l'ensemble de l'histoire. Une seule époque, pour la Cornouaille, tranche sur toutes les autres par l'effrayante accumulation de calamités dont ce pays fut accablé et n'a pu encore se relever : c'est l'époque de la Ligue. Jusque-là, si l'on en croit le chanoine Moreau, la prospérité de cette contrée était merveilleuse ; il avait vu lui-même, chez des bourgeois, un luxe égal à celui des plus grands seigneurs, et dans des ménages de campagnards il avait admiré des hanaps, des plats et des couverts d'argent doré.

La Ligue porta partout les fureurs de la guerre religieuse, et, en ruinant toute l'autorité royale et toute police régulière ; livra toutes les contrées de la France, particulièrement les plus éloignées, aux dévastations de brigands hardis. C'est alors que le seigneur de Fontenelle porta le ravage dans toutes les campagnes de la Cornouaille. On ne vit plus que châteaux détruits, villes et villages incendiés, récoltes en cendres et terres en friche. Pour recueillir un reste de récolte, les populations étaient obligées de se réunir en armes et de garder les moissonneurs comme en un camp.

Des malheureux en haillons grattaient la terre pour y trouver quelques grains échappés aux flammes. « Les pauvres gens, dit le chanoine Moreau, n'avoient pour retraite que les buissons où ils languissoient quelques jours, mangeant de la vinette (oseille sauvage) et autres herbages aigrets ; et même n'avoient moyen, de faire aucun feu, de crainte d'être découverts par l'indice de la fumée ; et ainsi mouroient dans les parcs et les fossés, dans les haies et dans les garennes, par les rues et sur les places, où les loups les trouvant morts s'accoutumoient, comme on va voir, à la chair humaine. Il y en avoit qui soutenoient leurs misérables jours en faisant bouillir des orties dans l'eau de mer ; d'autres mangeoient les dites herbes toutes crues, et d'autres dévoroient de la graine de lin, qui leur donnoit une puanteur qu'on sentoit de huit à dix pas, après quoi ils venoient à enfler et à jaunir par tout le corps, et de cette enflure peu échappoient qui n'en mourussent.

« On ne trouvoit autre chose que trépassés par les chemins, partie ayant encore la vinette ou graine de lin dans la bouche, partie déjà mangés des loups et quelques-uns tout entiers, jusqu'à la nuit qu'ils leur servoient d'aliments, sans qu'ils eussent de sépulture. Les plus misérables agonisants, presque tout nus, fors quelques drapeaux pour couvrir leur honte, sans logement ni couverture que les hangars ou étaux publics, éherchoient du fumier où ils s'enterroient dedans, grelottant la fièvre, et où toutefois ils n'estoient guère de temps qu'ils n'enflassent fort gros avec cette couleur qui les faisoit incontinent mourir... C'estoit un mal de tête et de coeur qui ne produisait aux malades ni aux morts aucune marque extérieure, si ce n'est qu'ils jaunissoient du visage. Le mal jaune emportait son homme en vingt-quatre heures ; et si le malade passoit le troisième jour, il en échappoit. »

Les loups furent le quatrième fléau qui désola la basse Cornouaille après les brigands, après la famine, après la peste. On ne saurait dire tous les maux qu'ils y causèrent. « On les estimeroit des fables, et non des vérités. S'estant habitués à vivre de chair et de sang humain par l'abondance :des cadavres que leur servit d'abord la guerre, ils trouvèrent cette curée si appétissante que dès lors et dans la suite, jusqu'à sept et huit ans, ils attaquèrent les hommes estant même armés et personne n'osoit plus aller seul. Quant aux femmes et enfants, il les faillait bien enfermer dans les maisons ; car si quelqu'un ouvroit la porte, il estoit le plus souvent happé jusque sur le seuil. Et s'est trouvé plusieurs femmes au sortir, tout près de leur de-meure, pour lâcher de l'eau, avoir eu la gorge coupée sans pouvoir crier à leurs maris, à trois pas d'elles, en plein jour !... La paix faite, les portes des villes demeurant ouvertes, les loups s'y promenoient toutes les nuits jusqu'au matin...Ils avaient 'cette finesse de prendre toujours à la gorge, si 'faire se pouvoit, pour empêcher leurs victimes de crier. :. Dès le commencement de leurs furieux ravages, ils ne laissèrent dans les villages aucun chien, comme si par leur instinct naturel ils eussent projeté qu'ayant tué les gardes, qui sont les chiens, ils auroient bon marché des choses gardées." Ces finesses des loups les faisaient prendre par les Bretons pour des soldats trépassés qui ressuscitaient pour affliger les vivants, surtout des soldats de Fontenelle. Aussi le peuple les appelait-il tut-bleiz, c'est-à-dire gens-loups.

Voilà, certes ; un tableau digne de figurer dans les annales des grandes désolations, et qui ne pâlirait point à côté des pestes célèbres d'Athènes, de Florence ou de Marseille. Le Finistère eut bien de la peine à se relever de pareilles calamités, et ce n'est qu'au XIXe siècle, qu'il a conquis, par le travail et l'énergique application de ses habitants , une prospérité qu'il n'avait jamais connue.

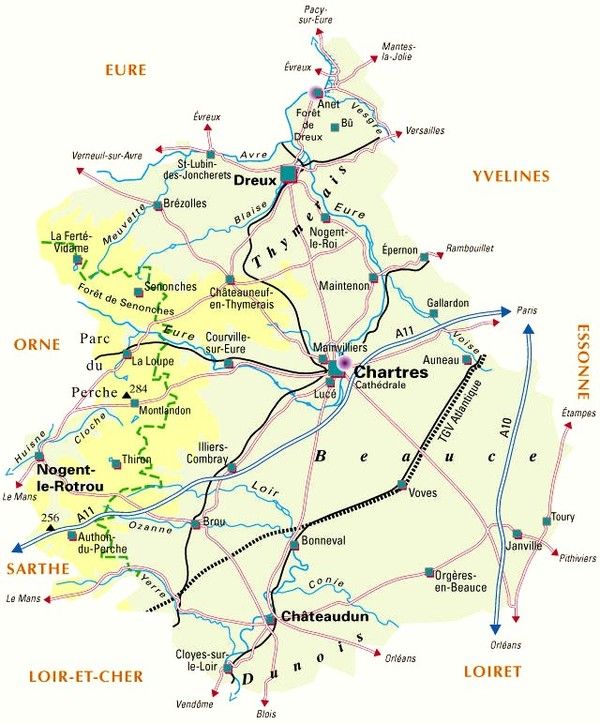

Les départements-(histoire)- Eure-et-Loir- 28 -

(Région Centre)

Le département d'Eure-et-Loir, souvent désigné, dans le langage vulgaire, sous le nom de Beauce ou de pays Chartrain, se présente aujourd'hui aux regards du voyageur ou aux souvenirs de ceux qui l'ont parcouru sous un aspect bien différent de celui qu'il eut autrefois.

Dans ces plaines immenses couvertes de riches moissons, dans ces gracieuses vallées parsemées de riantes habitations, sillonnées de routes faciles, étalant les plantureux produits d'une culture intelligente et Variée, il est difficile de reconnaître les épaisses et sombres forêts, les landes incultes et désertes, les marais fangeux inabordables, dont se composait le territoire des anciens Carnutes. Cette tribu de la grande confédération gauloise trouva, tout à la fois, dans la nature du sol qu'elle occupait et dans l'exaltation de ses sentiments religieux, les moyens d'exploiter le culte druidique à son profit.

C'est au fond de grottes ou cavernes cachées dans les profondeurs des bois, sur d'énormes blocs de pierre roulés dans les endroits les plus solitaires, et dont une terreur superstitieuse rendait les abords plus inaccessibles encore, que s'accomplissaient les mystères de Teutatès. Comme les prêtres de l'Inde et de l'Égypte, comme ceux de l'antique Cybèle, les druides de la Gaule trouvèrent bientôt dans l'ignorance et la crédulité populaires les éléments d'une domination souveraine ; près de leurs temples barbares, près de leurs grossiers autels, ils établirent des collèges où les adeptes étaient préparés à l'initiation.

Cette province des Carnutes devint donc le centre religieux du culte druidique, et plus tard le dernier boulevard de la nationalité celtique pendant l'invasion romaine et les premiers envahissements du christianisme. Il existe encore dans le département de nombreux vestiges des monuments de cette période historique. La garenne de Poisvilliers conserve, sur une éminence assez élevée, la trace de fossés larges et profonds qui entouraient ce qu'on nomme encore dans le pays le Vieux-Château, et ce que les archéologues reconnaissent pour l'ancien collège des druides.

On a retrouvé à Dreux et à Fermaincourt les ruines d'anciennes écoles, et dans la forêt d'Ivry les assises d'un vaste édifice qu'on suppose avoir été l'habitation du grand prêtre. Les environs de Chartres et la commune de Lèves sont surtout riches en souvenirs de cette époque : outre les galgals, dolmens et cromlechs, qui sont très nombreux, on cite encore la montagne des Lienes, la caverne qui s'ouvre au levant sur les bords de l'Eure, près d'une fontaine qui passait pour sacrée, la grotte de Chartres, creusée au sommet de la montagne où s'élève la cathédrale actuelle ; enfin, les tumulus de Goindreville et de Morancez, les autels encore debout aux hameaux de Changé et de La Folie, les dolmens si célèbres de Cocherel et de Quinquempoix, attestent à chaque pas le caractère religieux de la contrée et l'importance que la nation des Carnutes avait puisée dans cette espèce de concentration du pouvoir sacerdotal.

L'histoire manque de données positives sur la durée de ce régime ; le bruit des armes romaines trouble pour la première fois le religieux silence de ces mystérieuses forêts. C'est aux clartés de la civilisation qu'apportent avec eux les conquérants, qu'il nous est donné de lire les premières pages de notre histoire nationale. Les mœurs des Carnutes, leur costume, l'aspect du pays, les cérémonies religieuses, ne nous sont révélés que par leurs vainqueurs.

Nous regrettons de ne pouvoir ajouter à notre récit quelques pages sur l'organisation théocratique de cette partie de la Gaule, sur les bardes, sur les prêtresses inspirées, sur les barbares sacrifices inondant de sang humain ces pierres levées, ces autels séculaires, que le lierre et la mousse recouvrent aujourd'hui ; nous voudrions pouvoir évoquer devant nos lecteurs ces poétiques cérémonies, ces processions pompeuses qui, le sixième jour de la lune de décembre, signalaient chez nos ancêtres le retour du nouvel an, alors que, précédé de deux taureaux blancs, entouré des prêtres, des sacrificateurs, des saronides et de leurs élèves, suivi d'un long cortège de députés qu'envoyaient chaque ville et chaque province, le chef des druides, avec ses hérauts vêtus de blanc, une branche de verveine à la main, allait couper le gui sacré avec sa serpette d'or. Une étude de l'âge druidique ne serait nulle part mieux à sa place que dans l'histoire du pays Chartrain ; mais l'espace nous manque, et bien peu de lignes nous restent pour les dix-huit siècles que nous avons encore à résumer.

L'an 56 avant J.-C., César pénètre dans les Gaules, apportant la vengeance de Rome aux descendants de Brennus. Les Carnutes ne se laissèrent point décourager par les premières victoires des légions romaines. La mort de Clodius ayant rappelé César en Italie, une vaste conspiration s'organisa clans le pays Chartrain ; les druides et leurs émissaires se répandirent dans la Gaule, excitant les esprits au nom de la religion et de l'indépendance nationale ; les provinces répondirent à cet appel ; l'Auvergne se signala par l'entraînement de sa population presque entière.

C'est elle qui donna à l'insurrection son chef illustre Vercingétorix ; c'est au pied de ses montagnes que se livrèrent les grandes batailles ; mais le foyer de l'incendie était dans le sanctuaire. druidique, et c'est du fond de leurs inaccessibles retraites d'Eure-et-Loir que les prêtres dirigeaient le mouvement suscité par eux. Leur influence, quoique affaiblie, survécut au triomphe des Romains ; quelques siècles plus tard, nous voyons les superstitions séculaires de la Gaule trouver dans le pays de Chartres leurs derniers défenseurs contre les envahissements du christianisme. :La ténacité aux vieilles croyances, la fidélité au culte du passé, tel est donc le caractère du pays dans cette première période de son histoire ; nous verrons le sol se transformer, les temples du Christ remplacer enfin les sanglants et grossiers autels de Teutatès ; mais nous retrouverons dans les mœurs et dans les annales de la contrée la foi plus pure, mais aussi obstinée, le même fanatisme des traditions se transmettre de génération en génération jusqu'à nos jours.

Le territoire des Carnutes faisait partie de la quatrième Lyonnaise, lorsque les Francs succédèrent à la .domination romaine. Les terres furent partagées entre les chefs vainqueurs et les ministres de la religion qui avaient si puissamment concouru aux succès de Clovis ; l'érection des comtés, l'établissement des évêchés, la fondation des prieurés et des abbayes, sont les faits qui caractérisent le règne des deux premières dynasties.

Comme le reste de l'ancienne Neustrie, les pays dont s'est formé ce département furent ravagés par les Normands ; nous nous contentons ici de mentionner le fait sans entrer dans des détails qui sont toujours et partout les mêmes. La formation des grands fiefs féodaux divisa la contrée en quatre grands comtés du Perche, de Dreux, de Chartres et de Dunois, dont les histoires spéciales constituent l'histoire du département.

Le premier seigneur héréditaire du Perche fut Yves de Bellesme, comte d'Alençon, qui mourut en 926 ; il était issu de la maison de Bellesme qui possédait viagèrement depuis longtemps la petite province du Perche avant de l'obtenir de Charles le Simple à titre héréditaire ; la réunion dans la même famille des comtés du Perche et d'Alençon met une certaine confusion dans les annales de la contrée qui nous intéresse présentement ; nous nous bornerons donc à constater que saint Louis, en donnant en apanage à son frère Pierre le comté d'Alençon, y joignit le comté du Perche, d'où il résulta que les aînés de cette branche royale portèrent souvent le titre de comtes du Perche, comme on peut le remarquer dans le célèbre procès intenté au duc d'Alençon, sous les règnes de Charles VII et de Louis XI. L'ancienne coutume du Perche, qui a régi le pays jusqu'en 1789, avait été rédigée pour la première fois en 1505, par autorité du roi, sous René, duc d'Alençon, comte du Perche, et modifiée en 1558, sous Henri II. La province se subdivisait en trois cantons ; Nogent-le-Rotrou en était la ville la plus importante.

Le Dunois, qui sépare le pays Chartrain de l'Orléanais proprement dit, fut, dès l'origine des temps féodaux, possédé par des seigneurs dont se rendirent indépendants leurs lieutenants, les vicomtes de Châteaudun, capitale de la contrée ; le Dunois fut réuni par les comtes de Blois à leurs domaines, qui passèrent au XIIIe siècle à la maison de Châtillon ; Gui II, le dernier héritier de cette famille, vendit ses deux comtés, vers la fin du XIVe siècle, à Louis de France, duc d'Orléans, frère de Charles VI. Ce prince venait alors de recevoir du roi la vicomté de Châteaudun, confisquée sur Pierre de Craon, assassin du connétable de Clisson.

Louis, devenu ainsi possesseur de tout le Dunois, eut pour héritier Charles d'Orléans, son fils ; celui-ci, fait prisonnier par les Anglais, reçut pendant sa captivité, de son frère naturel, Jean, des services qu'il récompensa par la cession du comté de Dunois et de la vicomté de Châteaudun. Ce nouveau comte Jean est le fameux bâtard de Dunois, qui s'acquit une si glorieuse réputation dans les guerres de Charles VIl contre les Anglais. Il devint la tige de la maison d'Orléans-Longueville, dont onze descendants possédèrent successivement la province de Dunois. La famille s'étant éteinte au commencement du XVIIIe siècle, dans la personne de la duchesse douairière de Nemours, l'héritage échut à un fils naturel du comte de Soissons, oncle de la duchesse ; et la fille unique de l'héritier porta le comté en dot dans la maison de Luynes où il est resté jusqu'à la Révolution. Nous aurons occasion, en racontant l'histoire de Châteaudun, de compléter cette notice sommaire.

Un des barons les plus habiles à exploiter l'agonie de la race carlovingienne fut Thibaut le Tricheur ; ce surnom indique assez de quel esprit rusé, cupide et envahisseur il était animé. Vers l'an 920, ce seigneur, déjà comte de Tours et de Valois, s'empara du comté de Chartres, qui avait été cédé au duc de Normandie par le traité de Saint-Clair-sur-Epte. La famille resta en possession de ce fief jusqu'en 1286 ; il échut alors à la veuve d'un comte d'Alençon qui le vendit à Philippe le Bel.

Ce prince le donna en apanage à Charles, son frère, comte de Valois, dont le fils, Philippe, étant devenu roi de France, le réunit une seconde fois à la couronne. En 1528, le comté de Chartres fut érigé en duché par François Ier, puis engagé par Louis XII pour 250 000 écus d'or, à l'époque du mariage de sa fille Renée avec Hercule d'Este, duc de Ferrare. En 1623, le duché de Chartres fit encore retour à la couronne, et fut compris dans l'apanage de Gaston, duc d'Orléans, frère de Louis XII ; il fit ensuite partie de celui d'un autre duc d'Orléans, Philippe, frère de Louis XIV, dont la postérité l'a possédé jusqu'à la Révolution.

Quoique dépouillé de ses privilèges les plus essentiels, le titre de duc de Chartres a été religieusement conservé dans la famille d'Orléans ; Louis-Philippe, depuis roi de France, après l'avoir porté jusqu'à la mort de son père, le transmit à son fils aîné qui ne le quitta, à l'avènement du roi son père au trône, que pour le titre de duc d'Orléans, attaché au chef de la famille. Enfin, quoique le titre de duc d'Orléans ait été échangé depuis contre celui de comte de Paris pour l'héritier présomptif de la couronne, le second fils dit prince royal reçut et porte le titre de duc de Chartres.

Le comté de Dreux, formé de l'ancien pays des Durocasses, couvert autrefois de forêts comme le pays Chartrain, a une histoire commune avec cette contrée jusqu'à la séparation des grands fiefs. C'est en 1031 que nous 'rencontrons les premiers documents constatant l'existence d'un comté de Dreux. Ses premiers possesseurs furent les comtes du Perche. En 1378, une dame de cette maison le vendit au roi Charles V. Engagé plusieurs fois, dans les temps difficiles, ravagé ou occupé par les Anglais, il ne rentra dans le domaine royal qu'en 1551. Henri III le donna en apanage à son frère, le duc d'Alençon ; à la mort de celui-ci, il passa à Charles de Bourbon, comte de Soissons, qui le transmit à son fils Louis, tué à la bataille de La Marfée, près de Sedan ; en 1641. Enfin, sauf quelques droits particuliers sur la ville de Dreux, le comté fut définitivement et complètement réuni à la couronne vers la fin du XVIIe siècle.

La longue lutte contre les Anglais, les guerres de religion, quoique se rapportant à l'histoire générale du département, trouveront leur place dans la notice consacrée à chaque ville principale, à propos des épisodes dont elles furent le théâtre.