Départements animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Les départements-(histoire)-

Les départements-(histoire)- Calvados - 14 -

(Région Basse-Normandie)

Le département du Calvados ne possède pas, comme celui de la Seine-Maritime, une cité dominante, dont l'antique importance se soit maintenue à travers les siècles et puisse donner à son histoire une véritable unité. Bayeux, Lisieux, Caen ont brillé tour à tour, et l'histoire du département ne peut être que l'histoire de ces villes. Nous nous contenterons donc de rapporter ici quelques faits généraux qui ne se rattachent point à l'histoire, spéciale de ces localités.

Ce territoire était occupé, à l'époque de la conquête romaine, par trois populations principales : les Baïocasses (environs de Bayeux), à l'ouest ; à l'est, les Lexoviens (Lisieux et son territoire) ; entre ces deux populations, se. placent les Viducasses. Soumis par un des lieutenants de César, ils vécurent sous la domination impériale jusqu'à la révolte de l'Armorique, au commencement du Ve siècle de l'ère chrétienne. A cette époque, les pays compris plus tard sous le nom de Bretagne et de Normandie formèrent une espèce de république fédérative, où chaque peuplade était gouvernée par des magistrats élus.

Cette existence indépendante cessa à l'époque de la conquête de la Neustrie par Clovis ; ils suivirent, pendant cette période et pendant la période normande, les destinées générales de la Neustrie, devenue plus tard la Normandie. Ce territoire, pendant cette dernière période, fut singulièrement agité: habité par les plus fiers et les plus remuants des conquérants, il devint le foyer des révoltes qu'ils essayèrent contre l'autorité de leurs dues. Cette contrée, réunie comme le reste de la province au royaume de France sous Philippe-Auguste, fut plus particulièrement exposée au malheurs qu'amena l'invasion anglaise.

En 1346, Édouard III, roi d'Angleterre, conduit par un traître, Geoffroy d'Harcourt, ravagea le pays, pilla et incendia les villes. Sous Charles V, Charles le Mauvais, roi de Navarre et comte d'Évreux, qui possédait quelques points du territoire compris plus tard dans la circonscription du Calvados, agita encore la contrée. Réduit plus tard à se soumettre, il perdit ses domaines de Normandie, à l'exception de Cherbourg. Mais, sous Charles VI, le pays fut encore exposé aux malheurs de l'invasion étrangère. Débarqués à l'embouchure de la Touques, les Anglais renouvelèrent leurs anciennes dévastations ; mais c'était dans ce pays, si souvent ravagé par leurs armes, que devait se livrer la bataille qui mit fin à leur domination.

Richemond les défit à Formigny près de Bayeux. Depuis cette époque jusqu'à la Réforme le pays jouit d'une assez grande tranquillité. Les guerres de religion le désolèrent de nouveau ; et, à la même époque, les paysans, écrasés d'impôts et poussés an désespoir par l'excès de leur misère, se soulevèrent. Cette révolte, où des excès de toute sorte furent expiés par une, répression plus cruelle encore, est connue sous le nom de révolte des Gauthiers. Plus tard, en 1639, ils reparurent sous le nom de Nu-pieds ; le maréchal de Gassion les soumit aisément et les supplices recommencèrent. Le pays resta calme depuis cette époque jusqu'à la Révolution.

La Dives servait alors de ligne de démarcation aux deux grandes divisions du pays en haute et basse Normandie. La partie de la basse Normandie qui est enclavée dans le département se divisait en plusieurs contrées qui portaient le nom de Bessin (environs de Bayeux) ; plaine de Caen, pays d'Auge (environs de Falaise) ; et enfla le Bocage, qui s'étendait sur le territoire du département de l'Orne et comprenait, dans Celui du Calvados, Vire et Condé. Lors de la Révolution, le département du Calvados reçut d'abord le nom d'Orne-Inférieure et, bientôt après, celui q'il porte aujourd'hui.

Agité un moment, en 1793, par l'insurrection organisée à Caen par les girondins, le pays se soumit sans résistance à l'autorité de la Convention. Quelques parties du territoire furent, plus tard, exposées aux ravages des chouans ; mais ces désordres partiels furent bientôt réprimés. Depuis cette époque, le Calvados s'est livré paisiblement aux travaux industriels et agricoles que favorise la nature excellente de cette contrée. Sauf quelques contributions de guerre qui n'ont pas dépassé 692 129 fr. 41, il a eu la bonne fortune d'échapper aux désastres de la guerre de 1870-1871.

Les départements-(histoire)-Bouches-du-Rhone- 13 -

Marseille

(Partie 2)

Le comte de Barcelone fut ensuite aux prises avec la maison des Baux, qui se rit donner l'investiture de la Provence par l'empereur Conrad III, puis par Frédéric Ier Barberousse, le royaume d'Arles étant fief de l'empire. Mais le comte de Barcelone, dont le neveu Raymond-Bérenger Il était alors comte de Provence, fit une guerre terrible à la famille des Baux, lui enleva trente châteaux et gagna complètement à sa cause, par une alliance de famille habilement ménagée, l'empereur Frédéric. Celui-ci révoqua l'inféodation qu'il avait faite en faveur d'Hugues des Baux et accorda (1162) à Raymond-Bérenger la propriété de la Provence : ab Alpibus ad Rhodanum, avec l'inféodation du comté de Forcalquier, moyennant une redevance annuelle de quinze mares d'or au poids de Cologne envers l'empire, sans compter des présents en monnaie espagnole à l'empereur, à l'impératrice et à la cour impériale. La maison des Baux tenait encore bon dans son dernier château, celui de Trinquetaille ; Raymond-Bérenger l'en chassa et devint par là comte de Provence sans contestation.

A peine les Baux étaient-ils abattus, que la guerre recommença avec les comtes de Toulouse. Après des efforts continuels, Raymond-Bérenger II était arrivé, à la fin de sa vie, à posséder seul la Provence. Il meurt sans héritier mâle ; tout est remis en question. Il en était ainsi dans le régime féodal, une lignée mâle ne pouvait s'éteindre quelque part sans que tout à coup surgissent des prétentions rivales qui se perpétuaient et engendraient des combats sans fin.

Le comte de Toulouse, ayant épousé la veuve de Raymond-Bérenger, voulut s'emparer de la Provence. Alphonse Ier roi d'Aragon, s'y opposa. Il y eut une guerre. Le roi d'Angleterre Henri II intervint entre les deux rivaux, qui se donnèrent rendez-vous dans l'île de Gernica, près de Tarascon (1176), et conclurent un traité ; moyennant trois mille mares d'argent, le comte de Toulouse abandonna au roi d'Aragon tous ses droits sur le comté de Provence et quelques autres fiefs. Ainsi la maison de Barcelone-Aragon resta définitivement maîtresse du comté de Provence, et, si elle eut encore quelques luttes à soutenir, elle en sortit victorieuse.

C'est sous cette brillante maison que fleurirent les troubadours avec leur magique cortège de chants, de combats, d'amours, de fêtes, de folies de tous genres. Alphonse II, Raymond-Bérenger IV les attirèrent avec une grande faveur. Ils accouraient, allègres, suivis de jongleurs, musiciens, violards, musards et cornies, chargés de remplir les intermèdes. Le poète lui-même entonnait dans cette langue provençale, fille imparfaite, mais brillante et sonore, du latin transformé, que parlait presque tout le littoral de la Méditerranée, ou la tendre chanson à la louange de la personne aimée, ou le planh, complainte douloureuse sur une amante, un ami, un bienfaiteur qui n'est plus ; ou le tenson, dialogue ou couplets d'amour ou de chevalerie ; ou le sirvente aux traits vibrants et acérés, ou les novas, nouvelles, ou le roman aux émouvantes péripéties, ou l'épître enfin, ou la sixtine, la pastourelle, la ballade, la danse, la ronde, etc. ; tous ces esprits méridionaux étaient ingénieux à varier la forme, sinon le fond. Ils célébraient surtout les joies d'un amour pur, les souffrances d'un amour malheureux, les transformations que t'amour produit chez l'homme qui ne cherche à plaire que lorsqu'il commence à aimer.

Et comme les questions d'amour étaient délicates à résoudre, il y eut des tribunaux pour ces procès, des docteurs pour cette casuistique. C'étaient des femmes qui siégeaient dans ces cours d'amour, comme ayant plus de finesse sans doute pour apprécier les subtiles délicatesses du coeur. « De gentilles femmes, dit Nostradamus, s'adonnoient à l'étude des bonnes lettres et des sciences humaines, tenant cour d'amour ouverte, où elles dérinissoient les questions amoureuses à elles envoyées et proposées par divers gentilshommes et damoiselles ; au moyen de la résolution desquelles et de leurs belles et glorieuses compositions, leur renommée s'espandit et se fit jour en France, en Italie, en Espagne et Plusieurs diverses contrées, de telle sorte qu'une foule de chevaliers et personnages de haute qualité et grand renom, s'estant portés de ce temps en Avignon pour visiter le pape Innocent sixième du nom, furent ouïr les définitions et sentences d'amour que ces illustres dames prononçoient, lesquels furent tellement ravis et esmerveillés de leur beauté et de leur divin savoir qu'ils en devinrent épris. »

C'est alors, c'est quand la Provence était traversée par tout ce qui, des pays du nord et du centre, allait à Rome, à Rome ce foyer et ce soleil du Moyen Age, c'est alors que se célébraient les brillants tournois ci que le luxe des chevaliers du Midi déployait ses richesses, répandait ses prodigalités, étalait ses extravagances. A la cour plénière de Beaucaire, convoquée par le roi d'Angleterre Henri II, en 1174, le comte de Toulouse lit présent de cent mille sous à Raymond d'Agout, seigneur provençal, qui les distribua aussitôt à dix mille chevaliers. Bertrand Raimbaud, plus extravagant, fit labourer un champ voisin et y fit semer trente mille sous en deniers. Un autre, Raymond de Venons, fit brûler devant l'assemblée trente de ses chevaux. Folies pleines d'ostentation et de frivolité, qui peignent le temps, le pays et les hommes. Les plus fameux troubadours provençaux sont Carbonel et Poulet, de Marseille ; Giraud, de Cabrières ; Guy, de Cavaillon, Jacques Motta d'Arles ; Bertrand, d'Avignon ; Tomiers Palazis, de Tarascon ; Albert, de Sisteron ; Raimbaud, d'Orange, Raimbaud, d'Hyères ; la comtesse de Die et l'empereur Frédéric II.

Cet âge glorieux, cet âge original de la Provence finit avec Raymond-Bérenger IV, qui mourut sans postérité mâle et dont l'héritière, Béatrix, épousa en 1245 Charles d'Anjou, frère de saint Louis. Le sombre et impassible Charles arriva avec ses hommes du Nord. La joyeuse Provence, à son aspect, sentit, pour ainsi dire, le froid de la mort. « Désormais, s'écrièrent les troubadours, désormais les Provençaux vivront dans le deuil ; car du vaillant seignours nous tombons en sire... Ah ! Provence ! Provence ! quelle honte ! quel désespoir ! Tu as perdu bonheur, joie et repos et gloire en tombant dans les mains de ceux de France ; mieux valait que nous fussions tous morts ! Déchirons maintenant nos bannières, démolissons les murs de nos villes et les tours de nos châteaux forts ; nous sommes sujets des Français et ne pouvons plus porter ni écu ni lance. »

Charles d'Anjou s'empressa de justifier la répugnance qu'il inspirait aux Provençaux par la destruction de leurs républiques florissantes. Bientôt après, il épuisa le pays pour s'en aller conquérir le royaume des Deux-Siciles, dont le pape Clément IV l'avait autorisé à dépouiller Manfred, fils de l'empereur Frédéric II. Deux victoires l'en rendirent maître. Manfred fut vaincu et tué à Bénévent (1266) ; le jeune Conradin, vaincu à Tagliacozzo (1268), monta sur l'échafaud à Naples. Le cruel Charles d'Anjou rêvait, dans son ambition, de nouvelles conquêtes, lorsque les Vèpres siciliennes lui enlevèrent celle qu'il venait de faire. Un de ses chevaliers outragea une, femme de Palerme ; le peuple irrité égorgea l'insolent et tous ses compatriotes ; l'esprit de vengeance, une fois allumé, parcourut toute la Sicile, et, durant trois jours, Français et Provençaux furent égorgés au nombre de 8 000.

Un seul fut épargné, un seigneur provençal, dont la vertu et l'intégrité étaient vénérées des Siciliens eux-mêmes ; il se nommait Guilhelm des Porcelets. La douleur emporta Charles d'Anjou trois ans après, en 1285. Charles le Boiteux, qui lui succéda, vint en Provence dès qu'il fut sorti de la captivité où il avait été longtemps retenu par le roi d'Aragon, son rival. Il y fut reçu avec une grande allégresse et n'en continua pas moins cette destruction des libertés municipales commencée par son père. Robert, son fils, et sa petite-fille, Jeanne, résidèrent à Naples.

L'absence du souverain livra la malheureuse Provence aux dévastations des seigneurs qui se disputaient le pouvoir. En 1382, Jeanne, devenue prisonnière de son neveu Charles de Duras, adopta Louis d'Anjou, frère de Charles V. Une nouvelle maison d'Anjou monta sur le trône de Provence et forma la quatrième dynastie comble de cette province. Louis Ier mourut dans une expédition contre le royaume de Naples (1384) ; ses successeurs, Louis II et Louis III, s'épuisèrent également en efforts inutiles pour enlever les Deux-Siciles à la maison d'Aragon.

La modération de caractère de René d'Anjou (1434) semblait promettre aux Provençaux un prince pacifique. Toute une moitié de sa vie se passa pourtant à courir après des couronnes qui lui échappèrent. Il s'en alla disputer la Lorraine à Antoine de Vaudemont, neveu du dernier duc, pour faire valoir les droits de sa femme, Isabelle de Lorraine, fille de ce même duc. Mais Vaudemont, soutenu par le duc de Bourgogne, le fit prisonnier et le garda dans le château de Blacon, près de Salins. Dans cette captivité, un royaume vint à lui, celui de Naples. Louis III, son frère, roi de ce pays, venait de mourir, et sa veuve, Jeanne II, l'avait suivi de près au tombeau, désignant pour son héritier René d'Anjou.

René acheta la liberté à tout prix : deux cent mille florins d'or, des places fortes, etc. Il trouva la Provence pleine des préparatifs que faisait déjà Isabelle pour l'expédition de Naples, car il fallait aller prendre ce royaume malgré les Aragonais. Il parcourut le pays, reçu des états un présent de cent mille florins d'or, emprunta de l'argent aux seigneurs, ses amis, et partit de Marseille le 5 avril 1438. Le pape lui avait donné l'investiture ; les Vénitiens, les Florentins et' les Génois étaient dans son alliance. Le début fut heureux ; mais bientôt l'argent manqua. Le connétable de René lui refusa obéissance et finit par passer au roi d'Aragon avec une partie de son armée. Le bon René dut renoncer à ses prétentions sur le royaume de Naples, malgré la douleur des Napolitains, qui avaient en horreur les Aragonais. René et son fils, Jean de Calabre, d'humeur remuante comme toute cette maison, firent encore des tentatives également malheureuses.

Enfin, instruit par les déceptions de l'ambition, René se retira en Provence et y acheva paisiblement sa vie, au milieu d'occupations utiles et agréables. Il protégea l'industrie, l'agriculture, le commerce de ses Provençaux, attira dans le port de Marseille un grand nombre de vaisseaux étrangers par les franchises qu'il leur accorda. Il s'entourait d'hommes instruits et savait à la fois peindre, faire des vers et de la musique. Il aimait à planter des arbres, cultiver des jardins. Il naturalisa sur le sol de la Provence les roses muscadelles, les paons blancs, les perdrix rouges ; il améliora l'espèce des raisins muscats et multiplia .les œillets. Prodigue envers ses serviteurs, et pourtant ménager de l'argent de ses sujets, doux, affable pour tous, il n'était pour tous aussi que le bon roi René. Son âme n'était pas de celles pour qui l'ambition déçue est un feu qui dévore ; résigné, il répétait sans cesse : « Le vouloir du Seigneur soit fait ! » un de ces souverains, en un mot, qui donnent l'âge d'or à leurs peuples ; un de ces types pleins de bonhomie et dignes de la légende si rare dans la réalité.

René n'était pas homme à disputer son fief à la griffe de lion de Louis XI, qui flairait partout, depuis la Manche jusqu'à la Méditerranée, s'il ne restait pas quelques seigneurs féodaux à dévorer. René, qui avait perdu tous ses enfants, voyait bien que Louis XI prétendrait primer les collatéraux ; trop sage pour résister, ou même paraître mécontent, il fit la cour à messire lion et écrivit de sa main en lettres d'or, enlumina même une donation testamentaire en faveur de Louis XI.

Toutefois un autre testament, lorsqu'il mourut, fit passer la Provence à Charles du Maine, son neveu : Louis XI, frustré et plein de colère, fit chercher quelque défaut dans ce testament par le parlement de Paris, qui n'en trouva point. Alors il changea de tactique ; au lieu d'attaquer Charles, il le flatta, le caressa, le soutint contre les prétentions de René II, duc de Lorraine, petit-fils du roi René, et contre celles d'Yolande d'Anjou, duchesse douairière de Lorraine, qui contestaient la validité du testament.

En même temps, il se faisait des partisans parmi les seigneurs de Provence, principalement Palamède de Forbin, qui dicta, pour ainsi dire, à Charles du Maine, près de mourir sans postérité, un testament de donation complète à Louis XI et à ses héritiers. Pour toute condition, il suppliait le roi de France de conserver les libertés, franchises, droits et usages de ses sujets. Il mourut en 1481, et la Provence fut définitivement réunie à la France, réunion sanctionnée solennellement par une assemblée générale des états en 1486. Pourtant Louis XII eut encore à écarter les prétentions du duc de Lorraine et d'Anne de France, soeur de Charles VIII. Mais il triompha et consomma la prise de possession, en 1502, par l'établissement, à Aix, d'un parlement composé d'un président et de onze conseillers.

L'histoire provinciale finit, ou du moins se restreint considérablement, pour la Provence comme pour toutes les autres provinces, au moment de la réunion à la couronne de France. Les guerres de François Ier et de Charles-Quint l'exposèrent deux l'ois aux ravages des impériaux. La première fois, en 1524, le connétable de Bourbon les conduisit ; la seconde (1536), Charles-Quint lui-même.

Sous le même règne, la Provence fut troublée par les affaires des Vaudois, ces débris des Albigeois, qui vivaient depuis des siècles au milieu des monts Luberons, au nord de la Durance (Vaucluse), et principalement dans les villages de Mérindol et de Cabrières. On sait avec quelle atroce cruauté Meynier d'Oppède, président du parlement d'Aix, à l'instigation du cardinal de Tournon traita ces innocentes populations que François Ier sacrifiait à sa politique et au désir d'attirer le pape dans son alliance.

Ces horreurs, qui méritent une exécration éternelle, sont de 1545. Elles eurent une suite dans les guerres de religion, qui commencèrent quinze après. Les barons de La Suze et des Adrets, surtout le fameux Sommerive, qui, en 1563, fit pendre, brûler ou précipiter sur des piques mille quarante protestants, en furent les héros dans la Provence. La Ligue s'y établit ensuite et y domina jusqu'en 1596.

La noblesse et la bourgeoisie provençale prirent part à la résistance que rencontra dans presque toutes les provinces de France la politique de Richelieu. Lorsque le cardinal voulut en finir avec La Rochelle, il éprouva un grand besoin d'argent et recourut à des impositions extraordinaires. La Provence, envahie par les agents fiscaux de la cour, vit augmenter l'impôt du sel et surcharger de 100 000 livres l'impôt dit de taillon. Depuis 1543, les communautés de Provence avaient adopté l'usage de se réunir en une assemblée délibérante. Cette assemblée représenta au gouvernement l'épuisement du pays et demanda la révocation des édits de finances.

Richelieu, irrité, redoubla d'exigences et ne supprima les derniers édits que pour demander 1 500 000 livres, sans compter mille mulets pour le transport des bagages de l'armée d'Italie. Et, si la Provence faisait quelque difficulté de se soumettre, il menaçait d'y promulguer le fameux édit des Élus, déjà appliqué dans plusieurs provinces voisines, et dont l'effet eût été de dépouiller les habitants du privilège de répartir la taille entre eux comme ils l'entendaient, pour remettre ce soin aux officiers royaux. Les communautés, réunies à Valensole, formèrent une députation qui se rendit à la cour et y fut aussi mal accueillie que possible.

Le mécontentement fut très vif dans toute la Provence. On murmurait, on formait des assemblées tumultueuses, on exagérait même les appréhensions. Bientôt, disait-on, la cour imposerait jusqu'aux salaires des ouvriers, jusqu'aux gages des domestiques. Pourtant, rien ne s'organisait, aucun chef ne se présentait encore. Les Provençaux s'en faisaient eux-mêmes le reproche. Quoi ! disaient-ils, n'y aura-t-il personne pour attacher le grelot ? Le seigneur de Châteauneuf, Paul de Joannis, las d'entendre répéter ce mot, s'écria en colère : « Eh bien ! c'est moi qui l'attacherai. » Et, prenant à la lettre l'expression proverbiale, il attacha à sa boutonnière un grelot suspendu à un ruban blanc qui portait le cachet en cire de la maison de Châteauneuf. Cet emblème, adopté par tous les insurgents, leur fit donner le nom de Cascazvéous, qui signifie grelot en provençal.

Au reste, le gouvernement sut adroitement diviser les rebelles, en suscitant le parti des Cascavéous au ruban bleu, qui devinrent les rivaux des Cascavéous au ruban blanc, et bientôt une armée de cinq mille hommes d'infanterie et d e six cents chevaux, sous les ordres du prince de Condé, fit rentrer la province sous l'obéissance, sans effusion de sang. Les états de Tarascon votèrent les 1 500 000 livres demandées. Si l'autorité royale triomphait en Provence, il lui restait encore à y opérer un changement qui lui tenait cher au coeur, à transformer ce pays d'états en pays d'élection. Maintes fois elle en avait menacé les Provençaux, qui, redoutant, plus que les impôts mêmes, cette atteinte à leurs libertés, s'étaient toujours empressés de désarmer la cour par des sacrifices.

Mais enfin le gouvernement du roi résolut d'en venir à bout et, à l'occasion de quelques délais dans le payement d'une certaine contribution extraordinaire, rendit un édit qui établissait en Provence deux présidiaux, à Aix et à Draguignan : chaque présidial composé de deux présidents, de douze conseillers, d'un avocat et d'un procureur général. Le parlement d'Aix refusa d'enregistrer cet édit. Le roi envoya sur les lieux le conseiller d'État Lauzun, pour en exiger l'exécution. Députation des Provençaux à la cour, nouvelles offres d'argent ; point de succès. Le gouvernement, impitoyable, établit les présidiaux, désorganise les états de Provence (1639), en ne les convoquant plus qu'à de rares intervalles et en ne permettant plus aux communautés de s'y réunir que par des représentants.

Quant au parlement, qui n'avait pas craint de refuser l'enregistrement, on l'atteignit par des lettres patentes du mois d'octobre 1647, qui créèrent, sous le nom de sémestre, un autre parlement destiné à alterner ses travaux avec l'ancien, la session de chacun durant six mois. Le nouveau parlement était composé de trois présidents, trente conseillers, tous hommes dévoués à l'autorité royale.

Ces atteintes aux libertés de la Provence amenèrent des troubles qui durèrent plusieurs années, et dont le foyer fut à Aix. La guerre pourtant n'y fut pas renfermée. Elle se fit dans toute la Provence. Le comte d'Alais, gouverneur de la province, fit venir des troupes, le parlement en leva de son côté ; on tint la campagne. Chaque parti dirigea ses coups de main contre les villes qui tenaient pour le parti opposé. Mais le comte de Carces, qui commandait les troupes parlementaires, ayant eu l'imprudence d'engager une action contre le régiment de Montbrun, entre les villes de Barjols et de Brignoles, fut vaincu.

Le parlement ne se laissa pas abattre et la. guerre ne cessa, en 1650, que par l'intervention du maréchal de Saint-Aignan, qui apporta un traité de paix imposé par le roi. Les troubles de la Fronde, qui arrivèrent alors à leur paroxysme, rallumèrent encore quelques étincelles. Des querelles éclatèrent en plusieurs villes entre les sabreurs, ou partisans du parlement, et les canivets, gens du canif, gens de robe, partisans de la cotir. La paix ne fut rétablie que lorsque Mazarin eut consenti à retirer au comte le gouvernement de la Provence pour le donner à Louis de Vendôme, duc de Mercoeur. Le nouveau gouverneur eut toutefois à son tour une révolte à combattre ; ce fut celle de Marseille, à propos de ses consuls. Il en sera parlé sous la rubrique de cette ville, qui perdit enfin, comme toute la province, ses libertés. Il fallait bien, c'était le sort de toute la France, subir le pouvoir niveleur de Louis XIV qui portait partout l'uniformité.

En 1705, la Provence fut encore une fois envahie par les étrangers. Une armée de Piémontais et d'Autrichiens, sous Amédée, duc de Savoie, généralissime, et sous le prince Eugène, vint assiéger Toulon qu'une flotte anglaise bombardait du côté de la mer. Une énergique résistance obligea les alliés à se retirer, et Berwick, les poursuivant, leur fit essuyer un échec près d'Embrun. Au cours du XVIIIe siècle, au milieu de la guerre européenne pour la succession d'Autriche (1744), la Provence eut une autre occasion de signaler son patriotisme en repoussant une nouvelle invasion de Piémontais et d'Autrichiens, encore appuyée par une flotte anglaise.

Quant au mouvement des idées de ce siècle puissant et novateur, elle en prit sa part. Elle eut occasion, comme toute la France, de faire éclater son animadversion contre les jésuites ; comme Paris, elle vit son parlement supprimé par Maupeou ; enfin, lorsque le cours des années amena la Révolution française, elle fut des plus ardentes à attaquer les vieux abus et envoya à l'Assemblée nationale le Jupiter tonnant qui devait les foudroyer, l'éloquent et passionné Mirabeau. Représentée dans l'Assemblée des notables, sous le ministère de Calonne, par les archevêques d'Aix et d'Arles et par le premier président du parlement, elle ne considérait pas cette représentation comme sérieuse, parce que le tiers état n'y avait qu'une part illusoire et presque nulle.

Le débat, en effet, n'était plus entre les provinces et le pouvoir central, mais entre le tiers état et les deux ordres privilégiés, par toute la France. Aussi il éclata sur le sol même de la Provence avant d'éclater plus solennellement à Versailles : l'assemblée des états provinciaux ayant été convoquée (1787-88) à Aix, les ordres s'y livrèrent aux plus vives, aux plus tumultueuses discussions et à des interpellations réciproques qui dégénérèrent presque en injures. Le clergé y était représenté par les évêques, les abbés et le commandeur de Malte la noblesse par cent vingt-huit seigneurs possesseurs de fiefs ; le tiers état par cinquante-six députés des communautés et vigueries. Les trois ordres ne furent d'accord que pour voter une subvention gratuite de 700 000 livres, demandée par la cour ; car ce n'était pas encore la royauté qui était l'objet de la haine et des attaques. Une seconde session des états de Provence eut lieu au commencement de l'année 1789 et rit éclater les mêmes luttes. Mirabeau y apparut pour la première fois, armé de cette dominante éloquence qui allait s'ouvrir une plus vaste carrière.

On procéda aux élections pour les états généraux du royaume, qui devaient s'ouvrir le 5 mai. Les assemblées primaires se réunirent : pour le clergé, dans les villes épiscopales ; pour la noblesse, dans les principales villes des sénéchaussées ; pour le tiers état, dans les communes. Ces assemblées désignèrent les électeurs définitifs, qui se réunirent en assemblée électorale dans six des principal « es villes de la Provence : Draguignan, Forcalquier, Arles, Aix, Toulon, Marseille. Mirabeau, élu à Marseille et à Aix, opta pour cette dernière ville.

Nous ne parlerons pas ici de son voyage de remerciement à Marseille, de l'ovation qu'il y reçut et de son utile intervention pour calmer des désordres qui avaient éclaté. Nous ne détaillerons pas non plus les continuelles agitations de Marseille, la ville rajeunie, la ville démocratique et révolutionnaire de la Provence, tandis que Aix, la ville des nobles et des parlementaires, était déchue de cette suprématie et de cette ambitieuse activité qu'elle avait possédées aux temps où la noblesse faisait la Fronde et où les parlements faisaient de l'opposition.

Un des actes les plus considérables de l'Assemblée constituante fut la division de la France en quatre-vingt-trois départements. La Provence formait alors un gouvernement militaire, composé d'un gouverneur, de quatre lieutenants du roi, d'une maréchaussée entretenue par la province, des gouverneurs de Marseille, du château d'if, de la ville et tour de Toulon et des îles. La justice était administrée par un parlement et par les douze sénéchaux d'Aix, Arles, Draguignan, Digne, Forcalquier, Marseille, Toulon, Grasse, Brignoles, Sisteron, Castellane et Hyères.

Il y avait de plus une intendance, une généralité des monnaies et une cour des comptes. Sous le rapport ecclésiastique, la Provence avait deux sièges métropolitains, Aix et Arles ; dans le ressort du premier étaient les quatre évêchés de Fréjus, Riez, Apt, Sisteron ; dans celui du second, les trois évêchés de Marseille, Toulon et Orange ; les cinq autres évêchés de Provence, Digne, Glandèves, Grasse, Senez et Vence, étaient suffragants de l'archevêché d'Embrun.

Des quatre-vingt-trois départements établis par la Constituante, la Provence en forma trois : Bouches-du-Rhône, Var, Basses-Alpes. Aix resta toujours archevêché métropolitain ; mais Arles fut déchue de ce rang. Si le département des Bouches-du-Rhône se ressentit vivement du contrecoup des révolutions et des réactions qui suivirent 1789 ; s'il prit, en 1815, trop de part à ce que l'on a appelé la Terreur blanche, il jouit, pendant quinze ans, sous la Restauration, d'un calme et d'une prospérité que les agitations de 1830, de 1848 et de 1870 ne lui ont pas fait perdre.

Ses habitants, livrés aux travaux de l'agriculture, aux grandes entreprises industrielles et surtout aux transactions commerciales, que la nature leur rend si faciles dans les campagnes, ou bien, dans les grandes villes, suivant l'impulsion que leur imprime la grande cité marseillaise, ont su trouver pour leur active et intelligente mobilité une existence conforme à leurs goûts et qui est pour eux exempte de besoins et de privations.

Les départements-(histoire)-Bouches-du-Rhone- 13 -

(Partie 1)

(Région Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, sont les trois départements qui correspondent à l'ancienne Provence. De ces trois départements, le plus important est celui des Bouches-du-Rhône qui va nous occuper, et à l'occasion duquel nous allons tracer une esquisse de la province entière.

Le pays montagneux et maritime qui s'étend entre le Rhône, la Durance, les Alpes, le Var et la Méditerranée était occupé, dès une haute antiquité, par les Ligures-Saliens, qui se mêlèrent avec les Celtes à l'est et les Ibères vers l'ouest. Ils se divisaient en un grand nombre de tribus les Ségobriges, les Commones, près de Marseille ; les Véruciniens, de Grasse ; les Décéates, d'Antibes ; les Suétriens, les Quariates, les Aducinates, les Oxybiens, les Liganiens, etc. C'étaient des hommes à peu près sauvages, sans villes, sans lois, sans industrie, habitant sous le chaume ou les roseaux, vivant de la chasse dans les montagnes, de la pêche au bord de la mer. Déjà cependant la zone intermédiaire entre les montagnes détachées des Alpes et la Méditerranée produisait, grâce à la bonté de son sol, des plantes et des fruits.

Les Phéniciens, qui avaient établi des comptoirs sur les côtes de la Méditerranée, paraissent en avoir placé un chez les Saliens pour leur commerce dans la Gaule. D'autres étrangers arrivèrent ensuite : c'étaient des Grecs partis du voisinage de l'Ionie, et qui, accueillis par les Ségobriges, fondèrent Massalie (Marseille), à la place même du comptoir phénicien. Cette nouvelle cité s'enrichit bientôt par l'industrie de ses habitants et excita la jalousie des barbares qui l'entouraient. Ils firent une tentative pour la détruire et n'y réussirent pas. Loin de succomber, elle s'agrandit par l'arrivée des Phocéens, qui fuyaient devant les armes de Cyrus, et bientôt couvrit de ses colonies tout le littoral voisin.

Au lieu d'accepter avec joie les bienfaits de la civilisation, les barbares sentirent croître leur haine en même temps que la prospérité de Massalie : Ils se coalisèrent, élurent un roi commun, Caramandus, battirent les troupes de la cité phocéenne et vinrent l'assiéger. Elle appela à son secours les Romains, et le sénat, la déclarant son alliée, chargea Flaminius d'aller donner l'ordre aux Oxybiens de poser les armes. Ils n'avaient pas encore appris à redouter la force invincible de Borne ; se jetant sur la suite de l'ambassadeur romain, ils pillèrent ses bagages et le forcèrent de s'enfuir au plus vite vers son vaisseau. Que de peuples ont préparé leur asservissement par d'imprudents outrages, depuis Tarente, qui couvrit de boue les députés de Rome, jusqu'au dey d'Alger !

Le consul Opimius passe les Alpes avec une armée, prend Ægitna, en fait vendre les habitants comme esclaves et distribue aux Massaliotes les vallées des Oxybiens, des Décéates, des Anasiliens, etc. Tandis qu'il va triompher à Rome, Fulvius, son successeur, écrase la tribu maritime des Saliens, et C. Sextius Calvinus, qui vient ensuite, établit la domination romaine dans le pays par la fondation d'une colonie, Aquae Sextiae (Aix). La Gaule entière commença à s'inquiéter. Les Arvernes prirent les armes sous lotir vaillant roi Bituit ; mais Domitius les vainquit dans de rudes combats, et plusieurs campagnes victorieuses assurèrent aux Romains la possession du midi de la Gaule. En 114 avant Jésus-Christ, tous les petits peuples qui l'occupaient passèrent sous le joug, et le pays fut réduit en province romaine. Ce fut la première province des Romains en Gaule, la Province par excellence ; aussi le nom est-il resté : Provence.

C'était le poste le plus avancé de l'empire romain du côté des barbares, et c'est là, en effet, que Marius arrêta la terrible invasion des Cimbres et des Teutons. Dix ans à peine étaient écoulés depuis la soumission des peuples de la Gaule méridionale, et nul ne bougea à l'arrivée de ce formidable secours de barbares, tant l'action conquérante de Rome était prompte et énergique.

La Province se prêta, du reste, avec une souplesse merveilleuse à la civilisation de Rome ; elle adopta et cultiva avec succès ses arts, son industrie, parla sa langue, adora ses dieux, envoya ses enfants dans ses écoles ; les habitants de la Province étonnaient les Romains : on les croirait nés à l'ombre du Capitole, disait Tacite ; Pline appelait leur pays une véritable Italie ; Arles était surnommée la seconde Rome. Nulle contrée, d'ailleurs, ne reçut plus à profusion les présents de la civilisation romaine, et aujourd'hui encore, après dix-huit siècles, la Provence est moins célèbre par la beauté de son climat et de sa position que par ses innombrables monuments, aqueducs, thermes, ponts, cirques, temples, statues, qui lui donnent l'apparence d'un immense musée d'architecture romaine.

Après la conquête de la Gaule par César, on continua d'appeler la Province le pays qui nous occupe. Seulement, on distinguait cette Gaule méridionale par le nom de braccata, dérivé d'un certain vêtement, bracca (braie), en usage chez ses habitants ; tandis que l'on appliquait le nom de chevelue (comata), au reste de la Gaule où l'on portait de longs cheveux, suivant la coutume barbare. Sous Auguste, la Province prit le nom de Narbonnaise, à l'exception de la partie montagneuse qui fut rattachée aux Alpes Maritimes. Lorsque de nouvelles divisions, au IIIe et au IVe siècle, eurent distribué la Gaule en dix-sept provinces, la Province fut partagée en trois. Une portion entra dans la Viennoise ; les deux autres formèrent la seconde Narbonnaise et les Alpes Maritimes. Le territoire du département des Bouches-du-Rhône, en particulier, était dans la seconde Narbonnaise.

Déjà le christianisme avait pénétré en Provence. Une légende veut qu'il y ait été apporté, dès le Ier siècle, par saint Lazare et les saintes Maries. Quoi qu'il en soit, il y fit des progrès rapides. Sous le règne de Constantin, il s'y tint un concile qui condamna les donatistes.

Parmi les villes soumises, Rome avait l'habitude de récompenser les plus dociles ou d'attirer les plus hostiles par des avantages municipaux. C'est ainsi que la plupart des villes de la seconde Narbonnaise portèrent le titre de cité et jouirent du droit de se gouverner elles-mêmes intérieurement. Elles avaient un sénat, des magistrats municipaux, une curie comprenant tous les propriétaires de vingt-cinq arpents. Nulle portion de la Gaule ne posséda des institutions municipales plus complètes, et nulle part elles n'eurent autant de vitalité, puisqu'on les a retrouvées ici en plein Moyen Age.

Parmi ces cités, nous nommerons celles des Massiliens ou Massalioles (Marseille), des Arlésiens (Arles), des Aquiens (Aix), des Aptiens (Apt), des Foro-Juliens (Fréjus), des Antipolitains (Antibes), etc. On a des notions vagues sur certaines assemblées du midi de la Gaule, qui devaient se réunir périodiquement pour s'entendre sur les intérêts communs de la province ; mais le gouvernement impérial absorbait tellement toutes les affaires, que ces assemblées, n'ayant point d'objet sérieux, tombèrent tout à fait en désuétude. Quand les derniers empereurs sentirent que la vie se glaçait enfin partout dans l'empire, en présence des barbares, ils tentèrent de la ranimer en rendant aux provinces une certaine indépendance. Honorius par son édit de 418, ordonna que l'assemblée des sept provinces se réunirait tous les ans à Arles. Ce galvanisme n'eut point d'effet durable, et bientôt, les barbares couvrirent tout l'empire.

La Narbonnaise eut pourtant l'honneur de les voir deux fois battus dans ses plaines. Un forgeron, qui portait le nom de Marius, d'heureux présage en ces lieux et devant de pareils ennemis, arrêta près d'Arles les Vandales qui venaient de ravager l'Auvergne et le nord de la Provence. Vinrent, ensuite les Hérules les Burgondes, les Alamans, les Francs. Une victoire nouvelle, remportée près d'Arles par le patrice Constantin, n'empêcha point les barbares de s'établir enfin dans la secondé Narbonnaise. Les Wisigoths, qui avaient déjà occupé la Narbonnaise première et l'Aquitaine avec l'autorisation même d'Honorius, étendirent leur influence, puis leur domination sur la rive gauche du Rhône.

En 455, leur roi Théodoric fit élire, à Arles, Avitus empereur, et bientôt son fils Euric s'empara du pays. Lorsque Clovis eut gagné sur les Wisigoths la bataille de Vouillé, qui lui livra l'Aquitaine, il envoya une armée pour s'emparer également de la Provence. Mais le grand Théodoric, roi des Ostrogoths d'Italie, prenant sous sa protection la nation gothique tout entière, envoya son général Ibbas, qui battit les Francs près d'Arles, et les Wisigoths, en récompense, lui abandonnèrent la Provence en 511. Tout le littoral de la Gaule, c'est-à-dire la Provence et la Gothie ou Septimanie (Languedoc), demeura quelque temps encore au pouvoir des Goths, sur lesquels Théodoric régna seul avec le titre de roi des Ostrogoths et des Wisigoths.

En 534, les Francs, ayant soumis les Burgondes, devinrent possesseurs de la Provence par la cession que Vitigès, roi des Ostrogoths, leur fit de ce qu'il y possédait ; mais ils furent obligés de la partager avec l'empire grec qui venait de renverser le royaume des Ostrogoths et de reconquérir presque tout le littoral du bassin occidental de la Méditerranée. Les empereurs byzantins établirent, dans la partie qui leur fut soumise, des gouverneurs qui ne lardèrent pas, enhardis par l'éloignement, a se rendre indépendants. En 721, on trouve Mauronte, l'un d'eux, à peu près seul maître du pays. L'autorité des rois francs n'y était pas plus puissante que des empereurs.

Les Sarrasins, maîtres d'Espagne, commençaient à envahir le midi de la France. Charles Martel accourut dans la Provence pour les repousser et commença, en vrai chef de barbares, par piller horriblement le pays. Aussi la haine contre les Francs y fut depuis ce moment si violente que les Provençaux se rirent les alliés fidèles des Sarrasins et que l'émir de Narbonne, Yousouf, se vit secondé par Mauronte lui-même. Occupée en plusieurs points par les musulmans, ravagée maintes fois avec fureur par les Francs, la Provence endura des maux qui cessèrent sans doute sous Charlemagne, mais pour redoubler après. Ce n'étaient plus seulement les Sarrasins, mais les Normands d'Hastings qui remontaient le Rhône et la Durance, le fer et la flamme à la main.

A la chute de l'empire de Charlemagne, la Provence avait pour gouverneur Boson, beau-frère de Charles le Chauve, ambitieux qui se fraya par des crimes le chemin du pouvoir. Le faible règne de Louis III et de Carloman lui sembla opportun pour arriver au but qu il méditait d'atteindre. Les évêques du pays, réunis au nombre de vingt-trois dans le concile de Mantaille, près de Vienne, prétendirent suivre l'inspiration du ciel en déclarant Boson roi de Provence et de Bourgogne. La noblesse exprima le même voeu (879). Cette audace de l'épiscopat de créer un roi n'a rien de surprenant dans ce siècle où les évêques dirigèrent les rois, luttèrent contre eux et secouèrent plus d'une fois l'autorité du pape par réaction contre ce qui s'était passé sous Charlemagne. Boson accepta la couronne qu'il s'était fait donner, gagna le peuple par ses larges ses et ses flatteries, la cour de Rome par ses présents et ses promesses, les églises et les abbayes par sa munificence. Son royaume comprenait la Provence, le Dauphiné, la Savoie, le Lyonnais, la Bresse, le comté de Bourgogne ; Arles en était la capitale.

Louis III et Carloman firent la guerre à l'usurpateur, mais sans succès, et, à sa mort, sa veuve Hermengarde fit reconnaître son fils Louis par les prélats et les -rands Seigneurs de la Provence, qui le proclamèrent dans un concile tenu à Valence. L'archevêque de Vienne dit : « Le pape est le seul maître des empires, seul distributeur des couronnes. Il ne s'est décidé à donner un chef particulier à la Provence que pour mettre un terme aux malheurs dont elle est depuis trop longtemps accablée. » Ces malheurs pourtant s'accrurent encore sous le faible règne de Louis ; les Sarrasins surprirent sur le rivage le château de Fraxinet, s'y établirent et en rirent un repaire pour leurs brigandages. lis n'en sortaient que pour piller et détruire.

Louis eût bien fait de demeurer dans son royaume et de s'occuper à le défendre, au lieu d'aller chercher ailleurs une fortune plus brillante et une triste fin. La couronne, d'Italie, longtemps disputée, allait rester à Bérenger, l'un des concurrents, lorsque ses ennemis appelèrent le roi de, Provence qui avait quelques droits. Le jeune prince s'empressa d'accourir et s'engagea étourdiment dans les défilés. Bérenger l'y surprit ; mais, prenant pitié de sa jeunesse, il lui rendit la liberté, en lui faisant seulement jurer qu'il renonçait à tous ses droits sur l'Italie.

A peine de retour en Provence, Louis viola son serment ; il descendit de nouveau en Italie, battit Bérenger, s'empara de ses États. Il se rendit ensuite à Rome pour recevoir du pape Étienne VII la couronne impériale, que la mort d'Arnould, roi de Germanie, avait laissée sans maître, et celle du royaume d'Italie, qu'il venait de conquérir. Après quoi il vint se fixer à. Vérone, qu'il avait choisie pour capitale de ses nouveaux États. Il congédia son armée, ne songea qu'aux plaisirs et oublia Bérenger. Celui-ci épiait le moment favorable. Une nuit, il s'introduisit secrètement dans Vérone avec des amis dévoués, força les portes du palais impérial, y rit Louis prisonnier et lui creva les yeux (902). Le triste roi, devenu Louis l'Aveugle, retourna en Provence et y régna encore vingt-sept ans dans le silence et l'obscurité.

Combien de fois ne verrons-nous pas l'histoire de la Provence et celle de l'Italie se mêler ! Les rivages de ces deux contrées se regardent et se touchent. Leurs moeurs et leur langage étaient, surtout dans ces temps, à peu près semblables. Le successeur de Louis fut un seigneur puissant nommé Hugues, qui lui avait servi de ministre durant le temps de sa cécité, et qui se couronna roi lui-même, ne laissant au fils de son ancien maître que le titre de comte de Vienne. Hugues eut à son tour l'ambition de régner sur la Lombardie. L'impopularité de Rodolphe II, qui avait détrôné Bérenger, lui en rendit la conquête facile. Mais, à son tour, son ambition excessive, son mariage avec Marozie, cette femme célèbre par sa beauté, ses crimes et le pouvoir odieux qu'elle exerça trop longtemps dans Rome, tournèrent contre lui ses nouveaux sujets.

Ils allaient rappeler Rodolphe, lorsque Hugues lui offrit de lui abandonner, en échange de la Lombardie, tout ce qu'il possédait au delà des Alpes. Cet échange singulier eut lieu. Hugues ne conserva en Provence qu'Arles et une petite partie de son territoire dont il confia le gouvernement à un de ses parents nommé Boson. Obligé plus tard de renoncer à l'Italie, il y laissa son fils Lothaire, que les Lombards acceptèrent comme roi, et revint terminer sa vie à Arles. Il institua Boson comte héréditaire de la portion qu'il s'était réservée en Provence par son traité avec Rodolphe. Ce Boson, ou du moins un autre Boson qui lui succéda, fonda une dynastie qui bientôt, se divisant en trois branches, partagea la Provence en trois seigneuries : comté de Provence, vicomté de Forcalquier, vicomté de Marseille.

Guillaume, comte de Provence, chassa les Maures de Fraxinet, releva les villes de Fréjus, de Toulon, de Saint-Tropez. Sous ses successeurs, le comté se morcela encore davantage et finit par devenir la proie de plusieurs maisons rivales. En 1063, le comte de Toulouse, appelé par les évêques, s'empara des comtés d'Avignon, de Cavaillon, de Vaison et de Vénasque. Des mariages et l'extinction des mâles mirent sur les rangs deux autres maisons : celle de Barcelone, qui monta peu après sur le trône d'Aragon, et celle des Baux, l'une des plus puissantes maisons féodales de la Provence.

Le comte de Barcelone, d'abord en guerre avec le comte de Toulouse, convint avec lui, en 1125, de signer un traité de partage. Au comte de Toulouse fut attribuée la haute Provence, c'est-à-dire le pays entre l'Isère, la Durance, le Rhône et les Alpes. C'est ce qu'on a appelé le marquisat de Provence. Le comte de Barcelone eut la basse Provence, appelée communément comté d'Arles ou de Provence.

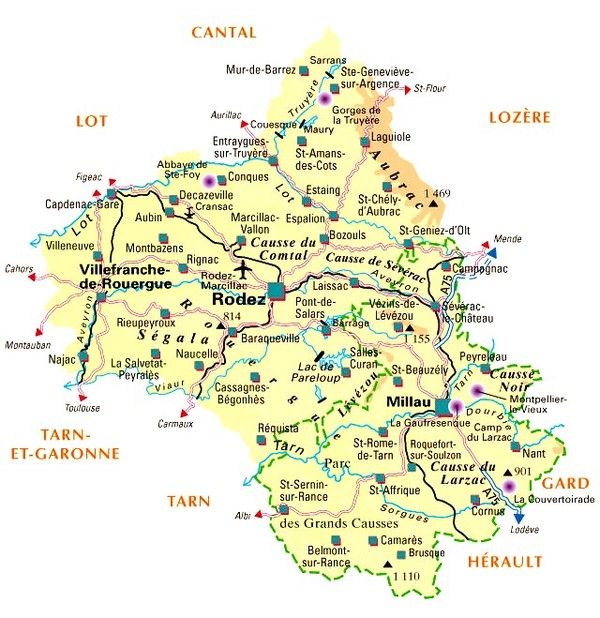

Les départements-(histoire)- Aveyron - 12 -

(Région Midi-Pyrénées)

Avant la conquête romaine, le Rouergue (aujourd'hui le département de l'Aveyron) était habité par les Rutheni, ainsi appelés de leur idole Ruth, sorte de Vénus celtique dont le culte subsistait encore au Ve siècle de notre ère. Nation puissante, les Ruthènes avaient trois cités principales : Segodun, en langue celtique montagne à seigle (Rodez) ; Condatemag, ville du confluent (au quartier d'Embarri, près de Millau), et Carentomag, ville des parents (Caranton). Sur tous ces points on a découvert des ossements, des monnaies, des médailles, des poteries et d'autres objets d'art et d'industrie qui semblent confirmer la position de ces trois cités gauloises.

Voisins et alliés des Arvernes, les Ruthènes les suivirent dans leurs expéditions au delà des Alpes et combattirent dans leurs rangs pour l'indépendance nationale. Betultich ou Bituit, chef des Arvernes, comptait dans son armée vingt-deux mille archers ruthènes, lorsque, joint aux Allobroges, il marcha contre le consul Quintus Fabius Maximus et lui livra bataille au confluent du Rhône et de l'Isère, l'an 121 avant notre ère. On sait que l'armée confédérée fut vaincue et qu'une partie du pays des Ruthènes se trouva comprise, sous le nom de Ruthènes provinciaux, dans la Provincia romana, qui s'étendit jusqu'au Tarn.

On appela Ruthènes indépendants ceux qui habitaient sur la rive gauche de cette rivière ; mais ces derniers ne tardèrent pas à subir le sort de leurs frères. Ayant pris part à l'héroïque révolte de Vercingétorix contre César, ils furent vaincus et soumis. Dès lors, comme le reste de la Gaule, tout le pays des Ruthènes rentra sous la domination romaine. Dans la division des Gaules par Auguste, il fut compris dans l'Aquitaine, et dans l'Aquitaine première sous Valentinien. Rome y établit des colonies, y bâtit des temples, des cirques, des aqueducs ; des voies publiques sillonnèrent le pays dans tous les sens. Au Ve siècle, on y parlait la langue latine.

Ce fut, dit-on, saint Martial qui, le premier, vint prêcher l'Évangile aux Ruthènes, en l'an 250. Au IVe siècle, les chrétiens étaient déjà nombreux dans le Rouergue. Cependant, au Ve siècle, Ruth, la divinité celtique, y était encore adorée. Saint Amans entreprit de convertir ce peuple. « Un jour que celui-ci sacrifiait à Ruth, dit un historien, Amans apparut et il lui reprocha son impiété et ses excès ; mais, voyant qu'au lieu de se rendre aux efforts de son zèle il entrait en fureur contre lui, il invoqua le Seigneur, et tout à coup d'épaisses nuées s'amoncellent, le tonnerre gronde, éclate, et l'odieux simulacre tombe en pièces. » A cette vue, les Ruthènes se jettent aux pieds du saint et demandent le baptême. Cependant, en rendant aux Gaulois leurs droits politiques, l'empereur Honorius leur avait imposé des contributions exorbitantes. Amans racheta les Ruthènes de ce tribut. Cette sollicitude acheva de lui gagner les coeurs.

Pendant les guerres de l'empire, le Rouergue changea souvent de maître : il appartint successivement aux Wisigoths en 472 ; aux Francs en 507 ; encore aux Wisigoths en 512 ; aux rois d'Austrasie en 533 ; en 588 aux ducs d'Aquitaine, qui en furent dépouillés par Pépin le Bref en 768. Charlemagne l'incorpora en 778 au royaume d'Aquitaine et y établit des comtes qui, d'abord viagers, s'érigèrent ; dans la suite, en seigneurs héréditaires de leur comté. Vers le milieu du IXe siècle, Charles le Chauve confirma les comtes de Rouergue dans leurs possessions et y ajouta le comté de Toulouse qu'il détacha du duché d'Aquitaine.

A la mort de Hugues onzième comte de Rouergue (1053), Berthe, sa fille, se vit disputer son héritage par Guillaume, comte de Toulouse, et son frère Raymond de Saint-Gilles. On prit les armes ; mais Berthe étant morte en 1065, les deux frères se tournèrent l'un contre l'autre. Après quinze ans de luttes, ils convinrent que Guillaume aurait le comté de Toulouse, et Raymond celui de Rouergue, dont il avait pris le titre à la mort de Berthe. Raymond succéda à son frère dans son comté, et le Rouergue devint l'apanage des fils puînés des comtes de Toulouse. Raymond mourut en Palestine, laissant un fils en bas âge, Alphonse Jourdain. Alors des prétentions éclatèrent. Bérenger d'Aragon, comte de Barcelone , vicomte de Millau, et Guillaume, comte de Poitiers, profitant de la minorité d'Alphonse, entrèrent à main armée dans ses États. Trop faible pour résister, AIphonse se retira en Provence et ne reconquit ses deux comtés qu'en 1120. Jeanne, unique héritière de cette maison et femme d'Alphonse, comte de Poitiers, étant morte sans postérité, le Rouergue revint à la couronne en 1271.

Cependant, Raymond de Saint-Gilles, en partant pour la croisade, avait engagé à Richard, fils puîné du vicomte de Millau, la partie de la ville de Rodez appelée le Bourg et quelques châteaux. De là l'origine du comté de Rodez. Hugues Ier et Henri Ier, successeurs de Richard, protégèrent la poésie provençale. Henri Il n'ayant pas laissé d'enfants mâles, en lui s'éteignit la première race des comtes de Rodez. Ce comté passa à Bernard VI, comte d'Armagnac, par son mariage avec Cécile, l'une des filles de Henri II. Cécile, à la mort de son père, avait pris le titre de comtesse de Rodez ; il lui fut disputé par ses soeurs. Après avoir fait le bonheur de ses vassaux par ses sages lois, Cécile mourut en 1313, laissant pour héritier Jean, son fils, qui unit les comtés d'Armagnac et de Rodez.

Jean Ier, dit le Bon, avait épousé en premières noces Reine de Goth, petite-nièce du pape Clément V. Après la mort de celle-ci, il se remaria avec Béatrix de Clermont, comtesse de Charolais, princesse du sang de France. Ce mariage fut l'une des principales causes de la puissance des comtes d'Armagnac, puisqu'elle les éleva au rang de seigneurs du sang de France. Jean se distingua dans les guerres de son temps, sous les règnes de Philippe de Valois et du roi Jean.

Jean II, le Gras, surnommé aussi le Bossu, fils de Jean Ier et de Béatrix de Clermont, employa la plus grande partie de son règne à délivrer le Rouergue des compagnies anglaises qui le désolaient. Il mourut en 1384, à Avignon, d'où son corps fut transporté dans l'église cathédrale d'Auch. Il laissa de son épouse, Jeanne de Périgord, deux fils, Jean et Bernard, qui lui succédèrent, et une fille, Beatrix, qui fut mariée en secondes noces à Barnabé Visconti, seigneur de Milan.

Jean III, lieutenant général des armées du roi en Languedoc, parvint à chasser, en 1387, les routiers du Rouergue. Ayant voulu donner du secours aux Florentins contre Galéas Visconti, duc de Milan, il fut blessé dans cette campagne, et il mourut peu de temps après de ses blessures. Bernard, le fameux connétable, fut massacré à Paris en 1418. C'était un grand capitaine et un homme de génie ; mais son excessive fierté, son inflexibilité, son despotisme, défauts héréditaires dans sa famille, le perdirent. On a conservé de lui un mot qui le peint tout entier. Ses officiers étant venus lui dire que le peuple de Rodez était au moment de se mutiner : Se ley dabale ! (Si j'y descends ! ) fut sa réponse. Ce laconisme menaçant a quelque chose de sublime, a dit M. le baron de Gaujal ; c'est le Quos ego de Virgile. Bernard avait tout ce qu'il fallait pour être le bienfaiteur de sa patrie ; mais il mit dans sa conduite trop de raideur, dans ses mesures trop de négligence ; il ne fit qu'aggraver des maux qu'il aurait pu guérir.

Jean IV fut l'héritier et le successeur de Bernard, son père, non seulement dans les comtés de Rodez et d'Armagnac, mais encore dans tous ses autres domaines, qui étaient immenses. Il habitait le Languedoc où il était lieutenant pour son père dans le temps que celui-ci était occupé à faire la guerre au duc de Bourgogne ; mais dès qu'il eut appris sa fin tragique il se retira en Rouergue, où il tâcha de se concilier, par ses bienfaits, la bienveillance de ses vassaux.

Bien qu'il y vécût retiré, ses ennemis l'accusèrent de plusieurs griefs auprès du roi Charles VII, qui lui déclara la guerre en 1444 et confia la commandement de son armée au dauphin, plus tard Louis XI. Ce prince entra en campagne, assiégea Entraygues, puis Rodez et Sévérac-le-Château et soumit enfin toutes les places du comté. Ayant fait sa paix avec le roi, Jean mourut en 1450, au château de l'Ile-en-Jourdain.

Jean V, son fils et successeur, s'attira, par sa vie scandaleuse, l'indignation du roi Charles VII, à qui, d'ailleurs, il faisait ombrage à cause de sa puissance et de ses richesses. Il se rendit coupable de trahison envers le roi Louis XI, qui lui déclara la guerre. Poursuivi dans toutes ses retraites, Jean s'enferma dans Lectoure et y soutint un long siège ; mais la ville capitula, et le comte g fut massacré dans son château avec tous ses enfants. C'est au château de Busset et non dans celui de Castelnau-de-Bretenoux, comme plusieurs l'ont écrit, que sa veuve reçut de trois empoisonneurs, le seigneur de Castelnau, Olivier le Roux et Guiraudon, le breuvage destiné à frapper dans ses flancs l'enfant dont elle devait être mère.

Charles, dernier comte du nom d'Armagnac, succéda en 1484 à Jean V, son frère, mais seulement pour le domaine utile. Il mourut en 1497, laissant pour seul héritier Charles d'Alençon, son petit-neveu, qui épousa Marguerite de Valois, soeur de François II, substituée aux droits du roi sur les biens de la maison d'Armagnac. Il mourut en 1525, sans postérité. Henri Ill d'Albret, roi de Navarre, qui avait des prétentions à la succession de la maison d'Armagnac comme descendant d'Anne d'Armagnac, fille du connétable Bernard, et Marguerite de Valois, veuve du duc d'Alençon, confondirent leurs droits en se mariant en 1526.

Ils furent couronnés l'un et l'autre dans la cathédrale de Rodez, le 16 juillet 1535, par l'évêque Georges d'Armannac. Jeanne d'Albret, leur fille unique et femme d'Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, fut reine de Navarre et comtesse de Rodez en 1555. Henri de Bourbon, son fils, lui succéda en 1572. Devenu roi de France sous le nom de Henri IV, il réunit à la couronne le comté de Rodez et tous les biens des d'Armagnac. Ainsi finit la seconde race des comtes de Rodez.

Riches et puissants, ils jouissaient des droits régaliens, avec pouvoir de faire battre monnaie, de lever l'impôt, de créer des sergents, etc. A leur avènement au comté, ils étaient couronnés par l'évêque de Rodez, assisté du dom d'Aubrac et des abbés de Bonneval, de Bonnecombe, de Loc-Dieu et de Beaulieu. Outre les quatre châtellenies, qu'ils regardaient comme les clefs de la province, ils possédaient dans le Rouergue près de vingt-quatre châteaux et un grand nombre de fiefs parmi lesquels deux vicomtés, Peyrebrune et Cadars , et douze baronnies : Landorre, Estaing, Castelpers, Panat, Verdun, Aliramont, Aurelle, Sévérac-le-Château, Calmont-de-Plancatge, Calmont-d'Olt et Brusque. Un sénéchal, un juge de la comté, un juge des montagnes, quatre châtelains et un juge d'appeaux y rendaient la justice en leur nom.

On sait la part que les comtes de Rouergue prirent aux croisades. A l'exemple de leurs suzerains, les comtes de Rodez, Hugues Ier Henri Ier, Hugues IV se firent les chevaliers de la croix. Presque toute la noblesse du Rouergue se rangea sous leur bannière. Déjà, à la fin du XIe siècle, plusieurs seigneurs de ce pays avaient aboli la servitude dans leurs terres. D'après les chartes ou coutumes et privilèges octroyés par les comtes de Rouergue et de Rodez ou par d'autres seigneurs, « on voit, dit Bousquet dans son Abrégé de l'histoire du département de l'Aveyron, que dès les XIIe et XIIIe siècles les grands principes sur lesquels reposent les droits des citoyens n'étaient alors ni inconnus ni méprisés dans le Rouergue. Ce n'est pas, il est vrai, un système complet de législation, mais on trouve dans ces essais la faculté de changer à son gré de domicile, reconnue ; l'égalité des hommes devant la loi, proclamée ; la liberté individuelle, garantie, à moins d'un délit emportant punition corporelle ; l'abolition des impôts arbitraires ; la fixation des contributions légitimes et l'impossibilité, du moins pour le comte de Rodez, de lès augmenter en les déguisant sous le nom d'emprunts ; l'engagement contracté, même par ce seigneur, de réparer les violences commises, ou par lui-même ou en son nom ; le pouvoir de disposer des biens meubles ou immeubles, assuré ; des peines rigoureuses prononcées contre le vol, les injures, l'homicide, l'incendie, etc. ; le droit d'élire les officiers municipaux, attribué à ceux qui venaient d'en remplir les fonctions ou aux communes elles-mêmes ; d'utiles règlements relatifs à la police urbaine et rurale ; l'inspection régulière des marchés, des boucheries, etc., ordonnée ; l'établissement des gardes champêtres, sous le nom de banniers ; la surveillance de la fabrication des produits industriels, prescrite ; enfin une protection spéciale accordée aux étrangers venant habiter leurs villes ou se rendant aux foires et aux marchés, etc. »

A peine délivré des invasions, le Rouergue eut à souffrir des guerres féodales. « Ces guerres privées, dit A. Monteil, ne se faisaient pas avec les formes des siècles civilisés. Au lieu des lettres de défiance, les seigneurs s'envoyaient, par des hérauts, des pailles rompues ; quelquefois par marque de mépris ils s'envoyaient aussi de vieilles chausses tout usées. Alors, on s'égorgeait, on brûlait, on ravageait sans merci. » Aux guerres féodales succéda la guerre des Anglais en 1163. Ce sont les plus belles pages de l'histoire du Rouergue. A peine les Anglais se furent-ils emparés du château de Peyrusse, les habitants de cette ville, ayant à leur tète Cornely et Médicis, leurs compatriotes, les en chassèrent et remirent cette place au comte de Rodez, Hugues II, qui dans toute celte campagne se couvrit de gloire et conquit le titre de Père de la patrie (1163-1169).

Plus tard, cependant , les Anglais reparurent dans ce pays et s'y rendirent maîtres de Saint-Antonin. A l'exemple de leurs ancêtres, les habitants se mirent en devoir de résister à l'ennemi : « Ils s'empressèrent , dit Bosc, de réparer leurs murailles ou d'en construire de nouvelles. » Peine inutile ! Après le désastre de Poitiers, ils se virent livrés au vainqueur par le traité de Brétigny. Pendant sept ans, ils subirent le joug anglais ; mais l'amour de l'indépendance qui avait armé les vieux Ruthènes contre les Romains respirait encore dans l'âme de leurs fils. A la voix de Bérenger de Nattes, ils se lèvent contre leurs oppresseurs. « Seigneurs et vassaux, bourgeois et manants, tout s'anime, dit Bousquet, tout combat pour son pays. On vit même les moines de Bonnecombe incendier le fort de Bonnefont Plutôt que de le laisser au pouvoir des Anglais , qui, à la fin de 1369, ne possédaient que Najac et le château de La. Roque-Valsergue. La ville ne tarda pas à leur être enlevée, et Du Guesclin les chassa de La Roque-Valsergue en 1371. »

Vinrent les guerres religieuses du XVIe siècle. Déjà dans la croisade contre les Albigeois, le Rouergue avait vu la plupart de ses villes, entre autres Millau, Saint-Antonin Mur-de-Barrez, Laguiole et Sévérac, ravagées par Simon de Montfort (1208-1214). Ces mêmes villes furent les premières à se déclarer pour la Réforme dans le Rouergue. Bientôt il y eut des églises réformées à Espalion, à Villefranche, à Saint-Affrique, à Villeneuve, à Peyrusse, à Compeyre, à Saint-Léons, etc. Puis, la persécution s'en mêlant, les protestants prirent les armes. De là une longue et sanglante guerre que les fureurs de la Ligue menaçaient de perpétuer dans ce pays, et dans laquelle périrent plus de dix-huit mille protestants ou catholiques, sans compter les églises qui furent pillées et dévastées, les villes et les villages saccagés ou détruits. A l'avènement de Henri IV, ce pays retrouva enfin la tranquillité.

Sous le règne des comtes de Rouergue et de Rodez, la justice y était administrée en leur nom par des vicaires ou viguiers. Après la réunion de ce pays à la couronne, il y eut des bailliages ; on en comptait seize en 1349. C'étaient : Peyrusse, Roquecézière, Najac, Villeneuve, La Roque-Valsergue, Laguiole, Sauveterre, Saint-Geniez-d'Olt, Saint-Rome-de-Tarn, Verfeil, Saint-Affrique, Saint-Antonin, Cassagnes-Royaux, Millau, Corripeyre et Villefranche.

Le Rouergue avait ses états qui s'assemblaient régulièrement tous les ans. Aux seuls comtes de Rouergue appartenait le droit de les convoquer. Après eux, les comtes de Rodez et les rois qui leur succédèrent jouirent de ce privilège. Dans l'origine, les états s'assemblaient à Rodez. Plus tard, il se tinrent successivement à Millau, à Sauveterre, à Salles-Comtaux et à Villefranche. Outre la noblesse et le clergé, les consuls des villes et ceux des bourgs et des gros villages avaient le droit d'y siéger. C'est l'évêque de Rodez qui résidait. Supprimés eu 1606, puis rétablis en 1611, supprimés une seconde fois en 1651, ils ne furent plus rétablis. On leur substitua les élections.

Avant 1789, le Rouergue était divisé en comté (chef-lieu, Rodez) et en deux Marches : la haute (chef-lieu, Millau) et la basse (chef-lieu, Villefranche). Réuni au Quercy en 1779, il forma la province de Haute-Guyenne où fut établie une administration provinciale composée de cinquante-deux membres, savoir l'évêque de Rodez, président ; les évêques de Cahors, de Vabres et de Montauban, six membres du clergé ; seize gentilshommes, treize députés des villes et treize députés des campagnes. Il y avait, en outre, deux procureurs généraux syndics et un secrétaire archiviste. Cette assemblée se réunissait tous les deux ans à Villefranche ; elle était chargée de répartir les contributions et d'en faire la levée, de veiller sur les ateliers de charité, etc. On se souvient encore dans le Rouergue de ses efforts et des règlements qu'elle fit pour améliorer l'agriculture et l'industrie. Rudes dans le nord du département, les moeurs des habitants sont douces dans le midi.

Les départements-(histoire)- Aude - 11 -

(Région Languedoc-Roussillon)

Le territoire du département de l'Aude appartenait, avant la conquête romaine, à la confédération des Volces-Tectosages. Il fut conquis avant César par les généraux romains, et compris dans la Narbonnaise. Les Wisigoths envahirent le pays en 435, pendant qu'Aétius était occupé à réprimer les Bagaudes. Ils le conservèrent plus longtemps que leurs autres possessions gauloises, même après la bataille de Vouillé, grâce au secours du roi des Ostrogoths, dont les troupes battirent le fils du conquérant franc (508).

Ils eurent ensuite à résister au roi des Burgondes, qui dirigea sur le pays de Carcassonne, de 585 à 588, trois tentatives qui n'aboutirent qu'à affermir leur domination. Ce pays faisait alors partie de la Septimanie, ainsi appelée à cause des sept évêchés que les rois wisigoths y avaient établis. La domination gothique ayant été renversée en Espagne en 711, l'irrésistible invasion des Arabes fut poursuivie par les vainqueurs de ce côté-ci des Pyrénées. L'empire des musulmans y fut court. Le duc d'Aquitaine, Eudes, les en chassa ; mais il travaillait moins pour lui-même et pour son éphémère maison que pour la dévorante ambition des Carlovingiens, qui, peu de temps après, soumettaient Narbonne et Carcassonne (759-762).

Le premier comte de Carcassonne dont il soit fait mention dans les chroniques est Oliba, de la famille des comtes de Barcelone. Il était comte en 819, et l'on suppose que son comté venait d'être érigé par Louis le Débonnaire, lorsque ce prince détacha le Carcassez et le Rasez de la Septimanie pour les réunir au marquisat de Toulouse et au royaume d'Aquitaine (817). Le Rasez, dont le nom venait d'un ancien château appelé Redas, peut-être la Rennes actuelle, formait un comté particulier, depuis qu'un archevêque de Narbonne, chassé de sa ville par les Sarrasins, y avait transporté son siège épiscopal, et avait procuré à ce petit pays les honneurs du titre féodal. Narbonne était elle-même un comté ; ainsi, trois comtés répondaient alors au département actuel de l'Aude. En 880, la Rasez fut uni par un mariage au Carcassez pour n'en être plus jamais séparé.

Le comte Arnaud, le premier que l'on rencontre possédant le Carcassez à titre inamovible et comme propriété (940), eut trois fils auxquels il partagea ses États. L'aîné fut comte de Carcassonne sous le nom de Roger Ier, et eut à son tour trois fils, dont le second fut le premier comte de Foix, et servit ainsi de souche à une des plus illustres maisons du Midi.

Roger III, mort sans enfants (1067), institua pour son héritière sa soeur Ermengarde, laquelle s'empressa de se donner un premier protecteur en épousant Raymond-Bernard, vicomte d'Albi et de Nîmes, et un second protecteur en vendant, moyennant onze cents onces d'or, la suzeraineté du Carcassez et du Rasez à son parent, le comte de Barcelone. La branche cadette des comtes de Foix fit de vains efforts pour faire prévaloir les droits des mâles. Ermengarde avait fait entrer le comté de Carcassonne -dans une maison capable de le défendre.

En 1150, un seul homme était vicomte de Béziers, d'Albi, d'Agde et de Carcassonne. Nous disons vicomte de Carcassonne ; car, au commencement du XIIe siècle, Bernard-Aton avait abandonné le titre de comte et s'était contenté dé celui de vicomte ; la charge et le titre existaient déjà depuis un siècle à Carcassonne. Hâtons-nous de dire qu'à la même époque le même Bernard-Aton avait adroitement transporté son hommage de la maison de Barcelone à celle des Saint-Gilles, comtes de Toulouse (1112). Cette politique était dirigée contre les prétentions de la maison de Foix.

Sous le titre général de vicomte de Béziers, Raymond Trancavel possédait donc, au milieu du XIIe siècle, la vicomté de Carcassonne, dont nous ne poursuivrons point l'histoire distincte. Les événements de la guerre des Albigeois se retrouveront dans l'histoire des villes et châteaux. A la suite de cette guerre, la vicomté de Carcassonne passa, avec celle de Béziers, sous la domination des Montfort. C'est en 1211, pendant le siège du château de Minerve, que Raymond Trancavel céda tous ses domaines à Simon de Montfort, par un acte dans lequel il déclarait les abandonner en son nom et au nom de sa postérité, « sans avoir été ni circonvenu, ni trompé, ni entraîné par la force ou la ruse, mais de son propre mouvement, par l'effet de sa pure et simple libéralité. »

Mensonges des traités ! Espéraient-ils donc, ceux qui firent signer celui-ci, que la postérité crédule prendrait une spoliation pour un don volontaire ? Amaury de Montfort, successeur de Simon, céda en 1224 ses droits sur le Carcassez au roi de France, Louis VIII. Plus tard, en 1240, l'héritier légitime, Raymond Trancavel, fit une tentative pour reprendre les domaines de ses pères et enleva les faubourgs de Carcassonne. Mais, obligé de lever le siège et de traiter avec saint Louis, il signa, en 1247, une cession complète en faveur du roi de France ; il lui abandonnait tous ses droits sur la vicomté de Carcassonne comme sur les autres et lui transportait les hommages de ses vassaux.

L'acte offre, comme celui de 1211, les apparences d'une volonté libre et consentante ; ici, du moins, une chose donnait à la spoliation quelque couleur de transaction et d'échange : c'était une rente de six cents livres assignée par le roi à Trancavel et à ses successeurs, à prendre sur divers fonds de la sénéchaussée de Carcassonne. Le seigneur féodal devenait un pensionnaire de la royauté. Sort précaire, triste fin d'une des plus brillantes puissances territoriales du midi de la France au Moyen Age !

Les domaines des comtes de Carcassonne devinrent une sénéchaussée. Cette sénéchaussée, fondée par Simon de Montfort, maintenue par saint Louis s'étendait alors depuis le pays de Foix jusqu'à Montpellier ; resserrée plus tard dans des limites plus étroites, elle n'en conserva pas moins une grande importance, puisqu'elle comprenait les onze vigueries de Carcassonne, de Cabardez, de Minervois, de Béziers, d'Albi, de Gignac, de Limoux, de Narbonne, de Fénouillède, de Termenois et des Allemans, le bailliage de Sault, la châtellenie de Montréal, les comtés de Castres, de Pézenas, de Cessenon, les vicomtés de Narbonne, de Lautrec et d'Omélas, la seigneurie de Mirepoix. Ces sénéchaux s'intitulèrent d'abord sénéchaux du roi dans les pays d'Albigeois, et plus tard sénéchaux de Carcassonne, Béziers et Limoux.

Depuis sa réunion à la France en 1247, le pays dont se compose le département de l'Aude suivit la destinée des autres contrées qui dépendaient du Languedoc. Les guerres de religion vinrent porter atteinte à la prospérité dont il jouissait ; mais elle fleurit de nouveau sous Louis XIV, surtout lorsque ce prince eut autorisé la création du beau canal du Midi, auquel les principales villes du département doivent aujourd'hui leur activité et leur industrie.

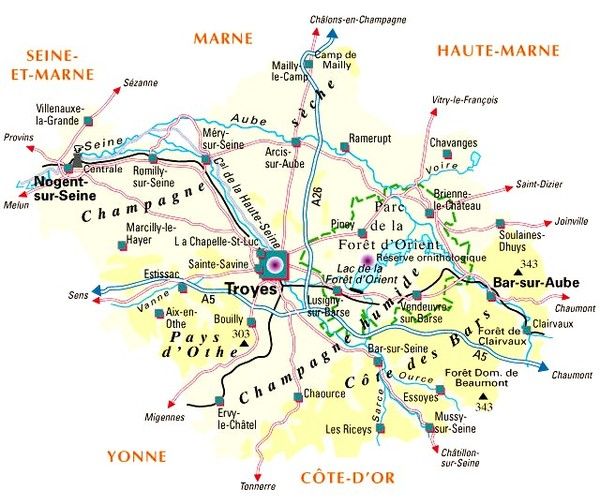

Les départements-(histoire)- Aube - 10 -

(Région Champagne-Ardenne)

La tribu gauloise des Tricasses, qui, dans l'origine, occupait le territoire formant la plus grande partie de l'Aube, est une des moins connues des historiens ; elle dépendait sans doute de la confédération rémoise et sénonaise, et son histoire se confond avec celle des Remi et des Senones, ces fidèles alliés des Romains. César ne fait pas mention des Tricasses ; Pline et Ptolémée ne font que les nommer.

Le pays des Tricasses appartenait à la Gaule celtique et fut compris d'abord dans la première, puis dans la quatrième Lyonnaise. Ravagé par les Bagaudes en 286, il fut, en 451, le théâtre d'une sanglante bataille, que les Romains et les Francs leurs alliés livrèrent à l'armée d'Attila dans les Champs catalauniques, plaines voisines de Troyes. Attila, vaincu, dut se retirer, laissant, dit-on, trois cent mille hommes sur le champ de bataille.

Nous trouvons, dès le Ve siècle, ce pays, ainsi que celui des Remi (Reims) et des Catalauni (ChâIons), désigné, à cause de son apparence physique, sous le nom de Campagnia, Champagne, le pays des plaines. Après l'invasion des barbares, la Champagne fut divisée entre le royaume des Burgondes et celui des Francs, puis, au partage de la Gaule entre les fils de Clovis, elle fit partie du royaume d'Austrasie. Jusqu'au Xe siècle, des chefs militaires, nommés à vie et révocables titre de comtes ou ducs de Champagne. Deux de ces ducs sont connus pour la rôle important qu'ils semblent avoir joué à l'époque sanglante de Frédégonde e et de Brunehaut l'un, Lupus, fut le conseiller et le favori de Brunehaut ; l'autre, Wintrio, d'abord partisan de la reine d'Austrasie, finit par conspirer contre elle et fut mis à mort par son ordre (597). Quelques-uns mentionnent encore comme ducs de Champagne, vers la fin du siècle suivant, Drogon, Grimoald, Théodoald, qu'ils font fils et petits-fils de pépin d'Héristal.

La dynastie des comtes de Champagne commence avec Robert, troisième fils de ce comte de Vermandois, Herbert II, descendant de Charlemagne, allié de Hugues le Grand et qui trahit Charles le Simple. Robert n'avait hérité de son père que de Vitry et de quelques bourgades ; comme tant. d'autres, il profita des années tumultueuses qui préparèrent l'avènement définitif de la race capétienne ; il s'empara de Troyes contre l'évêque Anségise, s'agrandit encore d'Arcis, de Rhetel, de Mézières, de Donchéry et prit le titre de comte de Troyes. C'est lui, dit-on, qui institua le conseil des sept pairs de Champagne, qui tenaient les états et les grands jours de la province ; ces sept pairs étaient (ou furent plus tard) les comtes de Joigny, de Rhetel, de Braine, de Roucy, de Brienne, de Grand-Pré et de Bar-sur-Seine.

Son frère Herbert et Étienne, fils de celui-ci, régnèrent pieux et paisibles sous le roi Robert. Étienne étant mort sans enfant, son cousin Eudes, petit-fils de Thibaut le Tricheur, déjà comte de Blois, Chartres, Tours, Beauvais, Meaux, fonde la seconde maison de Champagne et la plus illustre.

Le chef de la maison de Blois et de Champagne, Thibaut le Tricheur, était, suivant les uns, d'origine normande et parent de Rollon ; suivant Raoul Glaber, il était fils d'un Champenois, Hastang ou Hastings, les Normands étant venus piller la Champagne, Hastings s'enrôla et fit fortune. Son fils Thibaut, élevé de bonne heure dans le métier, se rit remarquer de ses compagnons et devint un de leurs chefs. Il seconda Hugues le Grand dans ses intrigues et ses luttes contre Louis d'Outre-mer et obtint le comté de Troyes en épousant une fille d'Herbert Il de Vermandois. Les vieux vers suivants expliquent le surnom qu'on lui donna :

Thibaud de Chartres fut fil et enguigaux,

Chevalier fut moult et proux et moult chevaliroux,

Mais moult par fut cruel et moult fut envioux.

Thibaud fut plein d'engein et plein de feintie ;

A homme ne à femme ne porta amitié ;

De franc ne de chétif n'ot mercy ne pitié,

Ne ne douta de faire maloeuvre ne péché.

Le fils de Thibaut le Tricheur, Eudes, fut le premier mari de la fameuse Berthe, qui épousa le roi Robert et en eut un fils nommé également Eudes ou Odon. Eudes II et le roi Robert se prétendirent tous deux parents d'Étienne et se disputèrent sa succession ; Eudes s'en empara et la garda. Par la réunion de ces deux grands fiefs de Blois et de Champagne, il comptait plus de grands vassaux et a il se trouva plus puissant que le roi capétien. Il fut le plus turbulent, le plus ambitieux des comtes de Champagne. Il commença par soutenir la reine Constance et son fils Robert contre Henri Ier ; puis il se sentit assez fort pour s'attaquer à l'empereur d'Allemagne. Il prétendit contre Conrad II à la couronne d'Arles, à celle de Lorraine et rêva un nouveau royaume d'Austrasie.

Le roi de Bourgogne, Rodolphe III, avait légué ses États à l'empereur Conrad Il. Eudes, neveu de Rodolphe par sa mère Berthe, réclama et courut se mettre en possession de la Bourgogne. Il en soumit tout d'abord la plus grande partie. Une députation de la ville de Milan, révoltée contre l'empereur, vint lui offrir la couronne d'Italie ; la Lorraine l'appela contre son nouveau duc, Gothelon, créature de Conrad. Eudes pensait déjà se faire couronner à Aix-la-Chapelle. Il envahit la Lorraine et s'empara de Bar. Mais les vassaux de l'empire marchèrent contre lui ; Eudes fut défait et tué, de la main même de Gothelon, qui lui trancha la tête. Il ne put être retrouvé parmi les morts que par sa femme, Ermangarde (1037). Cette puissance redoutable du comte de Champagne s'affaiblit sous ses deux fils, qui se partagèrent ses États. Thibaut Ier, l'aîné, finit cependant par les réunir, à la mort de son frère Étienne.

Étienne III, fils de Thibaut Ier, fut tué en Palestine, où il était allé secourir Baudouin. L'aîné de ses fils, Étienne, hérita de Blois et disputa à Henri Plantagenêt le trône d'Angleterre, qu'il finit par occuper ; le puîné Thibaut Il ou le Grand, eut la Champagne. Thibaut Il fut l'ami de saint Bernard. Par la protection qu'il accorda au neveu d'Innocent III, nommé malgré le roi Louis VII à l'archevêché de Bourges, il attira d'effroyables malheurs sur la Champagne. Louis VII vint ravager toute la province. Vitry fut. incendiée ; treize cents personnes, hommes, femmes et enfants, qui s'étaient réfugiées dans l'église, périrent au milieu des flammes. Saint Bernard conclut le traité de paix.

Son successeur, Henri Ier le Large ou le Libéral, fit faire de grands travaux. La Seine fut partagée au-dessus de Troyes en trois canaux, dont deux traversèrent la ville, qui se trouva assainie et où de nouvelles manufactures s'établirent. Il enferma les faubourgs dans la ville en les entourant d'une nouvelle enceinte et de tours. C'est également sous son règne que fut achevée l'église Saint-Étienne.