Départements animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Les départements-(histoire)-

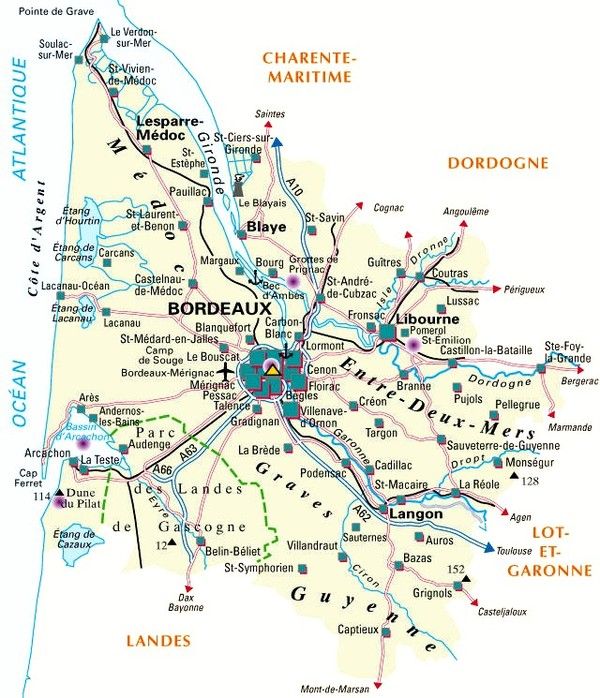

Les départements et leur histoire - La Gironde - 33 -

Bordeaux

2ème partie

De graves modifications furent apportées alors dans la constitution des municipalités ; cependant, conformément au texte du traité, le parlement fut installé à Bordeaux la seconde année du règne de Louis XI, en 1462, et son ressort s'étendit sur les sénéchaussées de Bordeaux, Bazas, Agen, Condom, les Landes, Armagnac, Cahors, Limoges, Périgueux, Angoulême, Saintes et La Rochelle.

Cette vaste circonscription judiciaire détermina les limites d'un nouveau duché d'Aquitaine donné par Louis Xl en apanage à son frère Charles de Berry, en 1469. La noblesse de la contrée crut voir dans cette mesure une occasion de reconstituer l'ancien royaume ; le duc Charles était connu personnellement de la plupart d'entre eux ; ils avaient été ses compagnons d'armes dans la ligue du Bien public ; un nouveau complot fut formé ; mais, avant qu'il éclatât, Charles mourait empoisonné, et les plus influents parmi ses complices étaient arrêtés et traduits devant le parlement de Bordeaux.

Soit complicité de la magistrature, soit absence de preuves suffisantes, les juges refusèrent de conclure à la peine capitale. Louis XI, irrité, épura le parlement, et la mort fut prononcée. Cette terrible leçon étouffa le fédéralisme aquitain, qui ne se réveilla plus qu'avec les girondins de la Convention, deux siècles et demi plus tard. Toutefois, dans l'intervalle de ces deux époques, l'esprit de révolte trouva de trop nombreuses occasions de se manifester.

L'établissement de l'impôt sur le sel, dit de la gabelle, si impopulaire dans toutes les provinces de l'Ouest, souleva dans la Guyenne un mécontentement qu'accompagnèrent des actes de la plus déplorable barbarie et que suivit une répression plus barbare encore. Après avoir tué les babeleurs, les paysans attaquèrent les seigneurs comme babeleurs eux-mêmes, ou, du moins, comme partisans de la gabelle. Les châteaux furent brûlés, et quelques gentilshommes massacrés.

Le couronnal ou chef suprême de l'insurrection avait adressé au maire et aux jurats de Bordeaux des dépêches par lesquelles il leur enjoignait de se trouver sans délai à Libourne avec des munitions de guerre et de bouche, sous peine de la vie. Pendant que les conseillers municipaux délibéraient, la multitude força les portes de l'hôtel de ville, y enleva les armes qui s'y trouvaient en dépôt, assiégea la garnison dans le Château-Trompette, s'empara du gouverneur Tristan de Moneins au moment où il s'approchait pour parlementer, et le tua. Le corps de ce malheureux officier fut dépecé et enterré tout saupoudré de sel. Le parlement essaya de calmer l'effervescence publique ; mais la populace contraignit les conseillers à monter la garde dans ses rangs, habillés en matelots et la pique à la main.

Montmorency fut chargé par Henri II de punir cette émeute. Tous les habitants, sans distinction de conduite et de rang, furent désarmés ; le parlement interdit fut remplacé par une commission extraordinaire de maîtres des requêtes de Paris, et de quelques conseillers d'Aix et de Toulouse ; la place de l'hôtel de ville resta couverte d'échafauds et de gibets permanents pendant sept semaines ; cent cinquante bourgeois furent exécutés ; plusieurs chefs de mécontents expirèrent sur la roue, une couronne de fer rouge sur la tête ; d'autres furent condamnés à la flétrissure et au bannissement.

La ville, atteinte et convaincue de félonie, perdit ses franchises et son gouvernement municipal ; on remplaça ses jurats par vingt-quatre prud'hommes à la nomination du roi ; les cloches descendues du haut des églises et fondues pour la marine royale, les tours de l'hôtel de ville découvertes, ses titres et registres, artillerie et munitions de guerre en levés, ne furent point, aux yeux de la cour prévôtale, des mesures assez exemplaires ; elle ordonna de plus que l'hôtel serait rasé, et que de ses dé-, bris on bâtirait une chapelle où serait célébré chaque jour l'office des morts pour le repos de l'âme de Tristan Moneins. En exécution d'un autre article de l'arrêt, les jurats et cent vingt notables allèrent, en habits de deuil, déterrer avec leurs ongles le corps de Moneins, l'emportèrent sur leurs épaules d'abord devant l'hôtel du connétable, où ils se mirent à genoux, et demandèrent pardon à Dieu, au roi et à la justice, et se rendirent ensuite à la cathédrale, où Moneins fut inhumé dans l'endroit le plus apparent du chœur. Les capitaines de la ville, du château du Hâ et du Château-Trompette, quoique innocents des désordres de la populace, furent punis de mort pour n'avoir pas devancé 'les ordres sanguinaires du connétable. La ville fut taxée à 200 000 livres pour payer la frais de l'armement.

L'année suivante, en 1549, Henri II rendit à la plupart des villes les privilèges abolis ; mais quelques-unes, et Bordeaux entre autres, furent privées de ce que leur constitution renfermait encore de libéral. La gabelle fut réduite au droit dit du quart et demi.

La réforme religieuse répondait trop bien au sentiment d'examen, de critique et d'indépendance si développé chez les habitants de la Guyenne pour ne pas trouver dans cette contrée des adhérents fervents et nombreux ; Marguerite de Navarre aida de tout son pouvoir à la propagation des écrits de Luther, Calvin et Théodore de Bèze ; mais la question, d'abord purement religieuse, prit bientôt une couleur politique.

La bourgeoisie riche et éclairée, ainsi qu'une partie de la noblesse, se montraient particulièrement favorables aux nouvelles doctrines ; le maréchal de Montluc fut chargé d'en arrêter les progrès. La sévérité cruelle dont il usa et dont il se vante si naïvement dans ses curieux Mémoires lui valut les titres de lieutenant général et conservateur de la Guyenne. Les rigueurs de sa répression ne furent cependant pas jugées encore suffisantes, et un massacre général des protestants eut lieu le 5 octobre 1572. Le fanatisme, surexcité par toutes ces atrocités, entretint dans la Guyenne la lutte la plus acharnée jusqu'en 1593. L'influence du parlement avait entraîné une partie du pays dans la Ligue ; le maréchal de Matignon sut maintenir à Bordeaux l'autorité royale, mais les ligueurs, retranchés dans la citadelle de Blaye, désolèrent les rives de la Gironde pendant cinq ans après l'avènement de Henri IV au trône de France, et c'est seulement par composition que la place fut rendue au roi.

Enfin, après de si rudes épreuves, le repos succéda à ces longs orages ; dès que les plaies furent cicatrisées, l'activité des esprits se dirigea vers les spéculations du commerce et les conquêtes de l'industrie ; sauf quelques tentatives isolées des mécontents pendant le règne de Louis XIII, tentatives qui tombèrent d'elles-mêmes ou furent étouffées sans beaucoup de peine, la Guyenne, jusqu'en 1789, fut tout entière aux progrès de son commerce et à l'extension de sa marine. L'abandon des ports de la Méditerranée, l'activité des relations avec l'Espagne, la prospérité de nos colonies firent du port de Bordeaux une des places les plus florissantes du continent.

Les travaux philosophiques du XVIIIe siècle et les discussions qu'ils engagèrent avaient opéré dans les esprits une diversion aux préoccupations exclusivement mercantiles ; la Révolution de 1789 vint souffler sur ces ardeurs mal éteintes, et l'enthousiasme présent, réchauffé de toutes les traditions d u passé, salua les premières victoires de l'Assemblée nationale sur la royauté. Par leurs talents, leur zèle, leur éloquence, les députés de la Gironde méritèrent de donner le nom du département qui les avait élus au parti le plus hostile à la monarchie, le plus influent dans l'établissement du gouvernement républicain. L'histoire conservera le nom de ces orateurs éloquents, Vergniaud, Guadet, Gensonné, Grangeneuve, Ducos, Fonfrède, qui jouèrent un rôle si important dans la période la plus décisive de nos annales modernes, et qui expièrent leurs fautes politiques par une fin si tragique.

L'avenir prononcera entre eux et leurs inflexibles adversaires de la Montagne ; mais ce qu'il ne saurait absoudre, c'est d'avoir compromis, par une guerre de diversion, le salut de la France alors attaquée sur tous les points par l'étranger. La Convention fut obligée de distraire une. partie de ses forces pour étouffer le fédéralisme girondin. Tallien, chargé de cette mission, fut, toutefois, moins impitoyable que Montmorency et Montluc.

Le royalisme, que le dépit des girondins vaincus avait réveillé, exploita, pendant l'Empire, la gène commerciale occasionnée par le blocus continental ; cette direction des idées, opposée au courant de l'opinion publique en France, conduisit les Bordelais, en 1815, à des manifestations contraires aux sentiments du reste du pays. C'était le triomphe des passions égoïstes et des intérêts matériels sur le dévouement dû à la cause commune ; c'était aussi une satisfaction maladroite donnée à de vieilles rancunes, et la dernière manifestation de préjugés d'un autre temps ; souvenirs affligeants pour l'expiation desquels semblent être morts ces deux frères César et Constantin Faucher, les jumeaux de La Réole, victimes de la terreur royaliste en 1815, qui ont scellé de leur sang l'union définitive de la Gironde avec la mère patrie.

Les départements et leur histoire - La Gironde - 33 -

Deux siècles avant l'ère chrétienne, l'histoire des Gaules, qui commence à prendre quelque certitude, nous fournit des documents incomplets, mais authentiques sur la partie du territoire dont le département de la Gironde est formé. II était habité par deux peuplades principales : les Vasates et les Bituriges Vivisci. Ces derniers se subdivisaient en plusieurs tribus : les Boïates, dans le district de Buch ; les Belendi, gens du canton de Belin, et les Medulli, qui occupaient le Médoc Burgdikal, aujourd'hui Bordeaux, était la capitale de la contrée ; les villes les plus importantes après celle-là étaient Boïes et Noviomagus, disparues toutes deux sous les empiètements de la mer qui baigne nos côtes de l'ouest.

Les Phéniciens d'abord, puis la colonie grecque de Marseille, initièrent les Bituriges au commerce et aux arts de l'antiquité. L'invasion romaine trouva déjà sensiblement modifiées dans ce pays la langue celtique et les croyances religieuses des druides. Les Vasates opposèrent quelque résistance aux légions commandées par un lieutenant de César ; mais les Bituriges acceptèrent sans protestation la loi du vainqueur.

Les remaniements territoriaux, l'établissement de nouvelles divisions administratives soulevèrent des mécontentements qui n'allèrent cependant point jusqu'à une lutte sérieuse. En 211, sous Caracalla, l'œuvre de la conquête était achevée ; les lois, la religion, les usages, le costume même des Romains étaient adoptés par les vaincus ; .Bordeaux était devenue la capitale de la seconde Aquitaine. Mais cette paix dans la servitude ne devait pas avoir une longue durée ; dès le milieu du IIIe siècle apparaissent, avec le christianisme, les premiers germes de dissolution du vieil empire. Saint Martial, saint Front et d'autres apôtres dévoués viennent dans le Bordelais braver les outrages, les haines et les supplices pour prêcher la doctrine de l'Évangile. Ils sont persécutés, mis à mort, mais leurs vengeurs approchent.

Sous Honorius, la Gaule est envahie par les barbares. Pendant que la frontière est menacée, la sédition éclate à l'intérieur ; les rigueurs des collecteurs d'impôts poussent au désespoir les serfs et les colons. Les Vandales sont les premiers barbares qui pénètrent dans l'Aquitaine ; ils n'y séjournent que deux années ; mais les Wisigoths leur succèdent, et Bordeaux leur ouvre ses portes. Le patrice Constance les repousse une première fois, mais il est bientôt contraint de céder par un traité ce que ses armes ne peuvent plus défendre ; les Wisigoths reprennent possession de leur conquête : la seconde Aquitaine est érigée en royaume dont Toulouse est la capitale, et sept rois de cette race occupent successivement le trône.

Sous cette domination, du IVe au Ve siècle, on voit se développer concurremment le commerce, les arts, les littératures grecque et latine, ce qui devait survivre à la conquête romaine, et le christianisme, qui devait ouvrir le pays à de nouveaux maîtres. Le poète Ausone a laissé de curieux renseignements sur l'éloquence et la poésie à cette époque.

En 507, Clovis, roi des Francs, appelé par les évêques, s'avance vers l'Aquitaine, bat les Wisigoths dans les plaines de Vouglé, et fait une entrée triomphale dans l'ancienne capitale des Bituriges. Partagée une première fois entre les fils de Clovis, plus tard entre les héritiers de Clotaire, épuisée par les guerres longues et acharnées que suscita la rivalité de Frédégonde et de Brunehaut, l'Aquitaine s'était livrée au prétendant Gondovald, fils audultérin de Clotaire, que ses derniers partisans assassinèrent pour rentrer en grâce.

Ves la fin du VIe siècle, Dagobert défendit le pays contre une invasion de Vascons ; mais, quoique vainqueur, il abandonna, moyennant un léger tribut, l'Aquitaine à ces nouveaux envahisseurs. Il plaça son frère Caribert à la tête du royaume d'Aquitaine retrempé dans l'élément vascon. Ce prince régna un an à peine et mourut à Blaye en 631. Son fils Boggès ou Boggis reçut le titre du duché héréditaire et sous la condition de foi et hommage. C'est le premier exemple d'un apanage donné aux princes de la famille royale. Les descendants de Boggès conservèrent leur duché pendant cent cinquante ans. Ils soutinrent glorieusement le nom de fils de Clovis, pendant que l'autorité monarchique s'éteignait aux mains des rois fainéants et passait aux maires du palais. Sous Dagobert déjà, les Aquitains mécontents avaient réclamé par une révolte l'indépendance de leur province et .le titre de royaume ; vaincus, ils avaient dû accepter la position qui leur était faite ; la lutte devint plus ardente quand elle eut pour aliment la rivalité des ducs contre les maires devenus tout-puissants.

Les ducs avaient à se défendre contre d'autres ennemis ; n'étaient-ils pas les sentinelles avancées de la monarchie contre les Sarrasins qui menaçaient les provinces méridionales ? Eudes, dans un moment de péril suprême, fit alliance avec Charles Martel ; mais les secours qu'il en attendait n'arrivèrent point assez tôt pour préserver ses domaines des calamités qu'une invasion traîne après elle.

La Garonne fut franchie, Bordeaux pris d'assaut ; la ville, déjà riche, fut livrée au pillage, et son gouverneur mis à mort. La victoire qui succéda à ces jours d'épreuves, victoire dont Charles Martel sut garder toute la gloire et tout, le profit, eut pour le duché des conséquences presque aussi déplorables ; les fils de Charles Martel, jaloux de l'importance que prenait cette province, voulurent la reconquérir à la couronne. Pépin et Carloman entrèrent en Aquitaine et mirent la frontière à feu et à sang. Hunold, héritier du duc Eudes, consentit à ce qu'on exigeait de lui : il se reconnut comme vassal des ennemis qui venaient si injustement le dépouiller ; puis, sentant son insuffisance pour une lutte qui menaçait de se prolonger, il se fit moine et laissa à son frère Waïfre le soin de le venger et de défendre l'héritage paternel. Ce jeune prince, doué d'une grande force de corps et d'âme, aurait réparé les désastres de sa famille, s'ils avaient pu l'être par l'intelligence et le courage.

Sous de frivoles prétextes, Pépin lui déclara la guerre, guerre d'extermination, poursuivie pendant plusieurs années avec un acharnement qu'égala seule l'opiniâtreté de la défense. Tout ce que pouvaient la valeur et la ruse, Waïfre le tenta. Presque toujours vaincu, souvent trahi, jamais abattu, poussé de revers en revers jusqu'au fond des forêts de la Double (Edobola), son dernier refuge, il serait mort en combattant, si, parmi ce peu d'hommes qui suivaient encore sa bannière, l'or de Pépin n'avait pas suscité des traîtres. Ils l'assassinèrent la nuit, sous sa tente, le 2 juin 768.

Pépin ne survécut que peu de jours à Waïfre, et laissa le trône à Charlemagne, qui, devenu maître de l'Aquitaine, en fit un royaume auquel il donna Toulouse pour capitale. Le fils de Waïfre, Loup, que Charles le Chauve appelle Lupus re et nomine, poursuivit l'oeuvre de son père qu'il put voir vengé à Roncevaux ; malgré quelques succès passagers, il fut bientôt fait prisonnier et pendu ; ses fils tombèrent à ses côtés dans les combats ou se retirèrent en Espagne ; en eux finit la dynastie mérovingienne des ducs d'Aquitaine.

En 778, à son retour d'Espagne, Charlemagne donna à son fils, Louis le Débonnaire, l'Aquitaine érigée de nouveau en royaume, avec Toulouse pour capitale. La nomination de Séguin au comté de Bordeaux, la construction du château de Fronsac, la fondation douteuse de quelques églises, l'érection plus douteuse encore du tombeau du preux Roland à Bordeaux, d'autres disent à Blaye, et le nom de Charlemagne resté en quelques endroits : voilà les seules traditions locales que le département de la Gironde ait conservées du règne de ce grand monarque.

Devenu empereur, Louis le Débonnaire transféra le royaume d'Aquitaine à son fils Pépin. Celui-ci en mourant laissa un fils, Pépin II, qui fut déshérité par Louis le Débonnaire. Charles le Chauve fut désigné comme roi d'Aquitaine ; mais Pépin II fit la .guerre à son oncle et l'obligea à traiter avec lui. Les Normands, qui ravageaient alors l'Aquitaine, ayant surpris et saccagé Bordeaux, les populations s'en prirent à Pépin, et le livrèrent à son oncle. Celui-ci lui ayant laissé ou rendu la liberté, Pépin finit par se jeter dans les bras des Normands, et fut pris combattant sous leurs enseignes. En 877, l'Aquitaine redevint un simple duché à charge d'hommage au roi, obligation que méconnurent les titulaires autant de fois qu'ils crurent pouvoir le faire sans danger.

Après une longue série de luttes sanglantes, tantôt contre les Normands, tantôt contre les comtes d'Anjou, le dernier des ducs d'Aquitaine étant mort en pèlerinage, sa fille Éléonore épousa Louis le Jeune, qui devint roi de France. Le divorce qui rompit quinze ans plus tard ce mariage remit Éléonore en possession de l'héritage paternel ; elle l'apporta en dot à Henri II d'Angleterre, avec lequel elle contracta une seconde union.

C'est à cette époque que remonte la transformation du mot Aquitaine, dont l'étymologie latine était tirée des nombreux cours d'eau qui arrosent le pays ; la suppression de l'a et la corruption du langage usuel firent d'Aquitaine Guyenne, nom qui, dans la suite, s'applique plus spécialement aux rives de la Gironde et au comté de Bordeaux.

L'établissement des princes anglais en France, origine de guerres si longues et si cruelles, source de tant de maux, valut aux habitants des villes les premières franchises communales dont l'histoire fasse mention, concessions accordées par la politique étrangère pour s'assurer les sympathies des populations que tant de liens devaient rattacher à la couronne de France ; Bordeaux et d'autres villes de la Gironde obtinrent, sous Henri II, le droit de se gouverner, d'élire leurs magistrats, de se défendre elles-mêmes et de n'être assujetties à aucun subside, s'il n'était librement consenti par le peuple.

Ces améliorations n'étant guère profitables qu'aux villes, de sérieuses manifestations contre la domination anglaise signalèrent les règnes de Henri II et de Richard Coeur de Lion ; mais les barons aquitains furent toujours obligés de se soumettre.

Sous Jean sans Terre, les dévastations commises par les routiers, les exactions des baillis et sénéchaux anglais excitèrent de nouveaux troubles ; la situation ne fit qu'empirer sous Henri III, dont les mandataires ne respectaient même plus les immunités de l'Église. Tant d'excès et d'outrages lassèrent enfin la patience des opprimés. Toutes les paroisses de l'Entre-deux-Mers, en partie ruinées et dépeuplées, jetèrent ensemble un cri de détresse, et leurs plaintes furent transmises à Henri II, par l'archevêque et le clergé de Bordeaux, en 1235.

L'année suivante, Henri chargea deux commissaires d'informer des griefs articulés et de vérifier soigneusement la légalité des privilèges à invoquer ; l'enquête eut lieu en présence de l'archevêque de Bordeaux, de l'évêque de Bazas, des abbés des deux diocèses, du maire et des jurats de Bordeaux, des barons et des principaux chevaliers de la Guyenne. Il était facile d'établir que les atteintes portées aux privilèges de la province, les excès commis par les routiers, les ravages momentanés d'une autre espèce de brigands qui, sous le nom de pastoureaux, inondèrent une partie de la Guyenne en 1259, et tous les désordres dont on se plaignait avaient pour cause première et principale l'absence de toute autorité centrale capable de se faire respecter et obéir ; mais quel était, à cette époque, le gouvernement qui pouvait donner une pareille sécurité à ses sujets ?

Le traité de 1259 reconnaissait Henri III comme souverain des comtés de Périgord, Limousin, Saintonge, Quercy et Agenais, outre le Bordelais et la Gascogne dont il avait la possession sous la suzeraineté des rois de France. De ce partage du territoire, de cet équilibre de forces, de cet antagonisme, pouvait-il sortir autre chose que cette lutte acharnée dont le pays fut le théâtre et la victime jusqu'au triomphe définitif de Charles VII ?

En 1292, les Anglais capturent en pleine paix des vaisseaux naviguant sous le pavillon de France. Philippe le Bel somme Édouard de comparaître devant les pairs pour y rendre raison de cette violation du droit dés gens. Sur le refus du roi d'Angleterre, l'Aquitaine est confisquée par un arrêt, et les Français en occupent plusieurs villes à main armée. Édouard fait passer de nombreuses troupes dans la province menacée, sous les ordres des ducs de Richemond et de Lancastre, qui reprennent Blaye, Bourg, La Réole et Rions ; après une guerre de plusieurs années où les succès de part et d'autre se balancent, une double alliance entre la famille des Plantagenets et celle de France remet Édouard en possession de son duché, en 1303.

Les hostilités recommencent en 1324, à l'occasion d'un fort que Hugues de Montpezat s'était permis d'élever dans l'Agenais sur les limites françaises ; la prise de La Réole fait craindre au monarque anglais l'envahissement de ses domaines. Il se hâte de proposer un traité qui est accepté. En 1337, les prétentions qu'Édouard III élève à la couronne de France rallument la guerre. Le comte de Derby, son neveu, arrive en Guyenne en 1345 ; Langon, Libourne, Monségur, La Réole lui ouvrent leurs portes. Au comte de Derby succède le prince de Galles ; la bataille de Poitiers a été perdue par les Français ; le roi Jean est prisonnier (1356).

Édouard érige la Guyenne en principauté et en investit son fils, à la charge de relever, de la couronne d'Angleterre, avec redevance d'une once d'or. Bordeaux devient alors siège d'une cour brillante et chevaleresque ouverte à tout prince ambitieux, à tout baron mécontent qui croit avoir quelque grief à faire valoir contre le roi de France.

L'éclat de cette puissance éblouit le successeur de Henri II, de ce prince qui consolidait sa puissance par la concession des franchises communales ; le fils d'Édouard, pour réparer ses finances épuisées par la guerre et subvenir aux prodigalités de sa cour, impose une taxe de dix sous sur chaque feu de sa principauté. Les paysans murmurent ; les seigneurs, jaloux de la prédominance anglaise, se font les interprètes de leurs justes plaintes auprès du roi de France. Le connétable Bertrand Du Guesclin, à la tête d'une vaillante armée, arrive pour les appuyer ; de victoire en victoire, il poursuit les Anglais jusqu'aux portes de Bordeaux, et n'est arrêté que par la trêve de Bruges, signée en 1375.

De tous les événements particuliers à la Guyenne survenus du temps de Richard II, le plus remarquable fut la ligue défensive que les villes du Bordelais formèrent entre elles en 1379. A l'expiration de la trêve, les hostilités avaient recommencé ; la ville de Saint-Macaire venait d'être prise par le duc d'Alençon ; toutes les autres places étaient menacées. Se voyant abandonnées par le roi d'Angleterre, les villes de Blaye, Bourg-sur-Gironde, Libourne, Saint-Émilion, Castillon, Saint-Macaire, Cadillac et Rions résolurent de pourvoir à leur sûreté commune en se confédérant sous le patronage de Bordeaux, avec promesse d'un mutuel secours.

Mais il n'était pas au pouvoir des communes de conjurer l'orage prêt à fondre sur elles. La Guyenne ayant été envahie par le comte d'Armagnac, plusieurs places furent prises : la ville de Bourg-sur-Gironde fut assiégée ; cependant les troupes confédérées de Bordeaux et le secours d'une flotte anglaise obligèrent le comte d'Armagnac à lever le siège et à quitter la province.

Depuis cette époque jusqu'en 1451, pendant trente-six ans, la Guyenne ne vit point d'armée française dans son sein ; ses destinées et celles de la France se jouaient sur d'autres champs de bataille. Les Anglais n'y eurent même que de faibles garnisons ; ils comptaient sur les communes pour la défense du pays. Les seules hostilités dont la province fut passagèrement le théâtre se bornèrent à des rencontres de partisans sans importance, à des attaques de châteaux faites par les troupes communales.

Lorsque enfin l'armée française, en 1451, prenant une sérieuse offensive, commença la campagne de Guyenne, les châteaux forts ouvrirent leurs portes sans combattre ; les villes résistèrent davantage en stipulant toujours dans leurs capitulations la conservation de leurs franchises. Les Anglais, retirant à la hâte leurs garnisons, se concentrèrent dans les murs de Bordeaux ou aux environs. Castillon, Saint-Émilion, Libourne, Rions furent emportés, et le sire d'Orval s'avança avec une troupe de cavalerie à pou de distance de Bordeaux.

A son approche, les Anglais et les bourgeois, au nombre de dix à douze mille, sortirent des murailles, le maire à leur tête ; mais le sire d'Orval les ayant chargés rudement sur plusieurs points, les mit en déroute, couvrit la campagne de leurs morts et de leurs blessés, et conduisit à Bazas un grand nombre de prisonniers. L'été suivant, les comtes de Dunois, de Penthièvre, de Foix et d'Armagnac pénétrèrent en Guyenne par quatre côtés différents. Blaye se rendit. Les Anglais, à qui il ne restait plus dans toute la province que les places de Fronsac, Bayonne et Bordeaux, obtinrent un peu de répit en s'engageant à remettre ces trois villes aux Français si, à l'époque de la Saint-Jean, il n'était pas arrivé des troupes suffisantes pour tenir la campagne. Les renforts attendus ayant manqué, les garnisons de Fronsac et de Bordeaux mirent bas les armes. La capitulation passée entre les bourgeois de Bordeaux et le comte .de Dunois portait :

1° Que la ville serait à jamais exempte de tailles, subsides et d'emprunts forcés ;

2° Que le par

lement y serait établi pour toute la Guyenne ;

3° Que le roi y ferait battre monnaie.

Mais, en 1452, à la première nouvelle d'un débarquement en Médoc de quelques troupes commandées par Talbot, Bordeaux, sans calculer les chances de succès, arbora les couleurs anglaises, et la garnison française, prise au dépourvu, abandonna la ville ; les autres places suivirent l'exemple de la capitale. Charles VII, obligé de conquérir une seconde fois sa province, envoya ses généraux assiéger le fort de Castillon. Talbot et son fils volèrent au secours de la place ; l'action s'engagea sous ses murs ; tous deux y périrent avec un grand nombre de chevaliers de Guyenne et d'Angleterre. Après cette victoire, Charles ne rencontra presque plus de résistance. La garnison de Bordeaux demanda à capituler, et, malgré l'opposition des bourgeois, elle ouvrit ses portes au roi de France.

La ville perdit ses privilèges ; elle fut imposée à cent mille écus d'or, et vingt seigneurs de la province furent condamnés à l'exil. Quant aux Anglais, il leur fut permis de se rembarquer et d'emmener avec eux tous les citoyens à qui il plairait d'émigrer. Charles VII plaça de fortes garnisons dans toutes les villes de la Guyenne, et, pour tenir Bordeaux en respect, il fit bâtir deux citadelles appelées l'une le Château-Trompette, et l'autre le fort du Hâ.

Les départements et leur histoire - Le Gers - 32 -

Le territoire du département du Gers était occupé, avant la conquête romaine, .par plusieurs peuplades qui appartenaient à l'Aquitaine, telle que César et Strabon la circonscrivent, c'est-à-dire à ce groupe de peuples d'origine vasconne ou ibérienne répandus au sud de la Garonne. Ces peuplades étaient celles des Auscii, des Elusates, des Lactorates, dont les noms se reconnaissent dans Auch, Eauze, Lectoure ; néanmoins, une partie du département, celle où se trouve Condom, appartenait à une peuplade celtique, celle des Nitiobriges, qui empiétait quelque peu sur la rive gauche de la Garonne.

Ces diverses cités furent uniformément comprises par les Romains dans la province d'Aquitaine, puis dans l'Aquitaine troisième ou Novempopulanie. La grande voie romaine qui allait de Bordeaux à Arles les traversait ; entre Bazas et Toulouse, elle avait une station à Eauze et une autre à Auch.

Les Wisigoths occupèrent toute l'Aquitaine, qui, sous leur domination paisible, fut à peu près à l'abri des secousses terribles de l'invasion. En 507, Clovis leur enleva cette moitié de leur empire, qui s'étendait au nord des Pyrénées et des Cévennes. La domination franque ne put s'établir bien solidement dans la Novempopulanie. Les discordes qui éclatèrent entre les descendants de Clovis les empêchaient de rendre leur autorité présente dans des pays si éloignés. Les Vascons, qui veillaient du haut des Pyrénées sur cette contrée autrefois soumise à leur puissance, trouvèrent l'occasion favorable et se précipitèrent du val d'Aran et du col d'Altabiçar. Bladaste, duc de Bordeaux, chargé par Chilpéric de les arrêter, fut vaincu et tué (581). Les Vascons s'établirent dans le bassin de l'Adour et s'y maintinrent malgré les efforts des successeurs de Chilpéric. Puis, lorsque, au siècle suivant, Eudes, fils de Boggis, reconstitua au profit de la nationalité méridionale le royaume d'Aquitaine, ils se répandirent, sous ce règne si favorable, dans toute la Novempopulanie, qui redevint véritablement gasconne, et de race, et de moeurs, et de nom.

Deux siècles plus tard, l'empire de Charlemagne enveloppant dans l'unité toutes les invasions bar bares, même celle des Vascons, un comté fut formé des territoires des diverses peuplades mentionnées plus haut. Il fut appelé Fedentiacus comitatus, comté de Fezensac. Ce comté, devenu héréditaire, fut partagé en 920. Le comte Guillaume Garcie, fils de Sanche le Courbé, duc de Gascogne, mourut laissant deux fils, en faveur du plus jeune, il détacha de son domaine l'Armagnac, qui correspondait au territoire des anciens Auscii, et dont le chef-lieu était Auch.

Ainsi le Fezensac avait la supériorité sur l'Armagnac comme appartenant à la branche aînée ; mais, en 1140, cette branche s'étant éteinte, celle qui gouvernait l'Armagnac en hérita, et le Fezensac descendit au rang d'annexe. Les comtes d'Armagnac, devenus chefs de famille et rendus puissants par cette acquisition, entrèrent dès. lors dans une voie d'agrandissement qui devait les conduire à jouer un rôle considérable en France. Si le Fezensaquet fut détaché (1283) en faveur de Gaston, fils cadet de Géraud V, douzième comte. d'Armagnac, Bernard VI, aîné de Gaston, ajouta le comté de Rodez à l'Armagnac par son mariage avec l'héritière Cécile et, en 1295, obtint le comté de Gavre et le château de Gavret. Les mariages étaient fort habilement exploités par les comtes d'Armagnac. Jean Ier, fils de Bernard VI, se maria deux fois, et sa première femme lui valut la Lomagne, la seconde le Charolais. De plus, un arrêt de 1320 le maintint dans la possession de la vicomté de Carlat, comme étant aux droits de Cécile de Rodez, sa mère. Dans l'orgueil de sa puissance croissante, il s'intitulait : par la grâce de Dieu, comte d'Armagnac, de Fezenzac, de Rodez, de Carlat, de Lomagne, de Charolais, de Gavre et des quatre vallées.

Pendant tout le XIVe siècle, les Armagnacs devinrent des personnages considérables. La guerre contre les Anglais ajouta beaucoup à leur importance. Ils devinrent lés chefs du parti français dans tout le Midi. C'est un comte d'Armagnac qui, après Poitiers, élève le premier la voix pour rassurer la France et le premier prend des mesures pour arrêter les succès des ennemis ; c'est lui qui, dans les états de Niort, soulève contre eux toutes les populations méridionales.

Jean III, comme capitaine général des armées françaises au de la de la Loire, touchait mille francs par mois, plus trente mille francs de pension et les gages de sept cents hommes d'armes ; et il les gagnait bien. C'est lui, en grande partie, qui chassa du pays les routiers qui le désolaient. Cette grande tâche nationale n'empêchait pas les comtes d'Armagnac de vider leurs querelles féodales. Depuis quatre-vingt-dix ans, ils étaient en guerre avec les comtes de Foix, lorsque la paix se fit entre eux en 1377, grâce aux efforts du duc d'Anjou. Jean d'Armagnac et Gaston de Foix eurent une entrevue et se promirent de marier leurs enfants. Malheureusement, le jeune comte de Foix mourut. Pour se dédommager, Jean II jeta les yeux sur la jeune comtesse de Comminges, afin de la marier avec son fils Bernard. La mère de la comtesse s'y refusait ; ce n'était point là un obstacle pour un d'Armagnac. Jean les fit enlever toutes les deux, enferma la mère au château de Lectoure et fit épouser la fille, Marguerite, à son fils.

Le comte Jean III mourut, ne laissant que des filles. Les états désignèrent pour lui succéder son frère Bernard. C'est ce fameux Bernard VII qui acquit une si grande et si terrible influence sur les affaires de la France pendant le règne de Charles VI. Ses talents politiques et militaires étaient remarquables, et il était surtout muni d'une ambition qui ne reculait point devant les crimes. Il lui déplut de voir le Fezensaquet aux mains d'une branche cadette, d'autant plus que cette vicomté était alors grossie du comté de Pardiac, par suite d'un mariage contracté par l'un des précédents vicomtes. Le vicomte actuel, Géraud III, fut donc attaqué, dépossédé et mis à mort, ainsi que ses deux fils, sans autre forme de procès.

Ce n'était plus parmi les petits seigneurs voisins que la maison d'Armagnac cherchait des alliances ; il lui en fallait de plus hautes, des alliances princières. Bernard VII épousa Bonne, fille du duc de Berry, nièce du roi Charles V. Après l'assassinat du duc d'Orléans, en 1407, le nouveau duc Charles, neveu de Charles VI, cherchant un homme puissant et habile qui pût donner de la force à son parti et tenir tête à celui du duc de Bourgogne, se tourna vers Bernard. Le seigneur gascon saisit l'occasion, et, pour lier plus étroitement sa fortune à celle de la maison d'Orléans, il fit épouser sa fille au jeune duc.

Ce fut lui qui prit dès ce moment la direction du parti de son gendre ; à sa suite accoururent dans le Nord les seigneurs gascons, aventuriers hardis, pauvres, mais âpres à la curée, bientôt odieux aux hommes du Nord. Les Orléanais s'effacèrent sous les Arma gnacs, dont le nom prédomina et servit à désigner la faction des blancs opposée à celle des bleus ou des Bourguignons. Devenu maître de Paris et du roi en 1413, créé connétable de France deux ans après, Bernard VII régna véritablement pendant plusieurs années ; mais, en 1418, une réaction terrible ayant rouvert les portes de Paris aux Bourguignons, les Armagnacs surpris, jetés dans les prisons, furent égorgés en masse et Bernard VII parmi eux.

Il laissait deux fils, Jean IV, qui lui succéda, et Bernard, qui fut comte de Pardiac. Jean IV acheta au duc de Bourbon le comté de L'Isle en Jourdain. Ainsi, rien n'arrêtait le progrès de cette maison, dont l'orgueil et le mépris de toutes les lois humaines ne connaissaient pas de bornes. Le plus monstrueux des comtes d'Armagnac fut Jean V, fils de Jean IV. Il s'éprit d'un incestueux amour pour sa soeur Isabelle, la plus belle femme, au reste, de ce siècle, s'en fit aimer, vécut maritalement avec elle et l'épousa même solennellement ; son chapelain fut obligé de bénir cette coupable et trop féconde union sous peine d'être jeté dans la rivière. Quiconque faisait des remontrances, Jean le menaçait de sa dague. Il avait mis sa conscience en repos en faisant fabriquer une dispense, à l'insu du pape, par Ambroise de Cambrai, alors référendaire de la cour de Rome. C'est ce qu'il avoua lui-même plus tard dans le procès qui s'ensuivit.

Traduit, en effet, devant le parlement, sous Charles VII, pour inceste, pour meurtre et pour faux, il fut condamné, mais se déroba au châtiment par la fuite. Louis XI eut le tort de le réintégrer dans ses domaines, alors que, succédant à son père, il se mit follement à contrecarrer tous ses actes. Comme il eut dû s'y attendre, il fut payé d'ingratitude et trouva sans cesse Jean V parmi ses ennemis. Dès 1464, Jean V était dans la ligue du Bien public et marchait sur Paris avec six mille hommes de cavalerie. Désabusé sur son compte, Louis XI, en 1469, feignit de croire qu'un émissaire de l'Angleterre s'était rendu à Lectoure, accusa Jean de haute trahison et envoya contre lui Chabannes avec une armée.

En un mois, Jean V perdit toutes ses places. Il s'enfuit en Espagne, mais pour reparaître en 1471 et se faire nommer lieutenant général par le duc de Guyenne, frère rebelle du roi de France. Cette fois, Louis Xl voulut en finir avec le comte d'Armagnac, et c'est alors qu'il le fit assiéger et mettre à mort dans Lectoure par le cardinal d'Albi (1473). Grâce aux précautions de Louis XI, Jean ne laissa pas d'enfants de sa femme légitime, Jeanne de Foix. Son frère, Charles Ier, prit le titre de comte d'Armagnac ; il fut fait prisonnier par les troupes du roi et envoyé à Paris. Après une longue captivité, il obtint pourtant, à des conditions humiliantes, son rétablissement dans ses États ; mais il mourut en 1497, sans enfants. En lui s'éteignait la lignée mâle de la branche aînée d'Armagnac.

Une branche cadette était issue de ce Bernard, second fils de Bernard VII et comte de Pardiac. Elle avait pris le nom d'Armagnac-Nemours depuis le mariage de ce même Bernard avec Éléonore de Bourbon, comtesse de la Marche et duchesse de Nemours, fille de Jacques de Bourbon, roi de Sicile. Jacques d'Armagnac, leur fils, se montra encore plus perfide que son cousin à l'égard de Louis XI, et ce fut sa ruine. Comblé de bienfaits par le roi, élevé même au rang de connétable, il le trahit sans cesse jusqu'à ce que Louis XI, qui ne pardonnait guère, trouva la mesure comble.

Alors ce terrible monarque le fit assiéger et prendre dans son château de Carlat, puis enfermer à Lyon dans le château de Pierre-Scise, en une si dure prison que les cheveux du prisonnier y blanchirent en quelques jours. De là, il le fit transporter, chargé de chaînes, à la Bastille et mettre dans une cage de fer, d'où on ne le tirait que pour lui arracher par la torture l'aveu de ses trahisons et le nom de ses complices. Enfin, il le fit décapiter aux halles ; mais l'histoire des enfants placés sous l'échafaud de leur père pour être arrosés de son sang n'est rien moins qu'authentique.

La maison d'Armagnac s'était éteinte dans les catastrophes. Le comté de ce nom, confisqué après la mort de Jean V, avait été réuni à la couronne par lettres patentes de 1481. La restitution faite à Charles Ier avait été à peu près illusoire, et, d'ailleurs, il était mort sans enfants. Mais une famille comme celle-ci, liée à tant d'autres par des mariages, ne pouvait manquer absolument d'héritiers, au moins par substitution. Il y avait, en effet, des héritiers. Ils n'avaient point osé réclamer lorsque Louis Xl mettait sa griffe sur l'Armagnac et poursuivait l'extermination de tous les membres de cette famille. Plus tard, quand l'horreur des Armagnacs se fut effacée, Charles, duc d'Alençon, petit-fils de Marie d'Armagnac, soeur de Jean V, prétendit que la confiscation ne pouvait avoir lieu au préjudice des anciennes substitutions de la maison d'Armagnac, auxquelles il était appelé ; en outre, Charles Ier avait fait un testament en sa faveur. Pour terminer ce différend, François ler maria sa soeur, Marguerite de Valois, au duc d'Alençon, et, en considération de ce mariage, lui rendit, ainsi qu'à leurs descendants, le comté d'Armagnac, mais à la condition que ce comté reviendrait au domaine à défaut d'héritiers.

Le duc d'Alençon mourut, en effet, sans enfants ; mais la clause de réversion ne fut point exécutée, parce que Marguerite vivait encore. Cette princesse épousant en secondes noces Henri d'Albret, roi de Navarre, lui porta le comté d'Armagnac aux mêmes conditions que précédemment. Jeanne d'Albret, leur fille et unique enfant, le porta à son tour à Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, dont le fils Henri, devenu roi de France sous le nom de Henri IV, réunit pour toujours l'Armagnac au domaine royal. Pourtant, en 1645, Louis XIV donna une partie de ce pays au fils du duc d'Elbeuf, de la maison de Lorraine, d'où la branche de Lorraine-Armagnac, représentée encore au XVIIe siècle par les princes de Lambesc et d'Elbeuf.

« L'Armagac était alors, dit l'abbé de Laporte, une des plus grandes seigneuries du royaume... On divise l'Armagnac, ajoute-t-il, en haut et bas. Le haut, très resserré, comprend la partie méridionale, où se trouve le pays des quatre vallées, qui sont : Aure, Neste, Barrousse et Magnoac. Le bas, beaucoup plus étendu, renferme le comté d'Astarac, le Brullois, l'Eauzan, les comtés de Fezensac et de Fezensaquet, le comté de Gavre, le pays de Ver dun, la Lomagne, le pays de Rivière, etc. » La plupart de ces anciens pays sont aujourd'hui compris dans le département du Gers.

Nous dirons un mot ici du comté d'Astarac, dont la capitale était Mirande. Ce fief eut, dès le Xe siècle, ses comtes particuliers, qui descendaient des ducs de Gascogne. Leur branche subsista jusqu'en 1504, époque à laquelle Marthe, fille du dernier comte, épousa Gaston de Foix-Grailly, qui portait le titre de comte de Condale, en vertu d'une prétention que sa maison avait sur une comté pairie d'Angleterre.

Au commencement du XVIIe siècle, l'héritière de l'Astarac et de quelques autres domaines acquis par les comtes porta le tout par mariage à Jean-Louis de Nogaret, duc d'Épernon. En 1661, les biens du dernier duc de Candale-Nogaret ayant été vendus par décret, le duc de Roquelaure les acheta et les transmit à ses héritières les princesses de Léon, de Rohan-Chabot et de Pons-Lorraine.

Les département et leur histoire - La haute Garonne - 31 -

St gaudens

- FIN -

Le nouveau comte de Toulouse, Alphonse, ne se montra que rarement avec Jeanne, son épouse, dans ses nouveaux États, qu'il gouverna la plupart du temps du château de Vincennes. Tous deux moururent en 1271, au retour de la croisade de Tunis. Philippe le Hardi, leur héritier, réunit le Languedoc à la couronne de France. Aux deux sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne, créées par saint Louis, Philippe en ajouta quatre pour le Toulousain, la Provence, le Rouergue et le Quercy.

L'administration royale, en prenant possession du Languedoc, trouva encore ce pays dans une situation prospère. Les juifs y 'avaient toujours joui d'une protection souvent condamnée par l'Église, mais très favorable au commerce. La bourgeoisie y était riche, puissante et presque l'égale de la noblesse. Elle se réunissait souvent en assemblées qui furent le germe des états de Languedoc, plus tard si utiles à la province.

On en fait remonter la première origine au Xe siècle. On cite une assemblée des principaux Toulousains (optimates Tolosa), convoquée en 1114 par Louis le Gros, puis celle que Simon de Montfort réunit à Pamiers en 1212. Louis IX régla le mode des assemblées pour la sénéchaussée de Beaucaire ; en 1269 et 1271, on en voit à Carcassonne et à Béziers, où la noblesse et le clergé se réunissent avec les bourgeois représentés par deux consuls de chacune des principales villes. Enfin, en 1303, Philippe le Bel vient à Toulouse réunir toutes ces assemblées particulières en véritables états généraux de la province. Le tiers état envoyait deux députés élus par chaque ville de trois cents feux et au-dessus. L'archevêque d'Auch présida la première assemblée ; plus tard (1630), l'archevêque de Narbonne fut président de droit comme primat du Languedoc. Ces états, qui d'abord n'eurent pas de lieu de réunion déterminé, adoptèrent par la suite Montpellier. Leur principal objet était le vote des impôts, dont la répartition se faisait ensuite par les assemblées de diocèse, appelées pour cette raison assiettes.

Quoiqu'il eût fort à souffrir de l'invasion du prince de Galles en 1366, des ravages des grandes compagnies et de l'administration désastreuse des ducs d'Anjou et de Berry, frères de Charles V, le Languedoc fut cependant moins malheureux au XIVe siècle que le nord de la France. Il jouit ensuite du repos jusqu'à l'époque des guerres de religion. Il eut alors pour gouverneur Henri de Montmorency-Damville, qui jusqu'après la Saint-Barthélemy se montra l'adversaire acharné et implacable des protestants. Trahi alors par la cour qu'il servait si bien, il transigea avec les calvinistes, se fit le chef du tiers parti, et acquit dans la province une influence considérable. En 1579, il se rapprocha de la cour, qui le nomma maréchal, et combattit pour son prédécesseur Joyeuse, devenu le chef de la Ligue dans le Midi. Vingt ans après, il se rallia à Henri IV, qui le nomma connétable, et Joyeuse ayant fait aussi sa soumission, la province jouit en paix des résultats de l'édit de Nantes.

Cette paix fut troublée sous Louis XIII par les tentatives du duc de Rohan en 1621, puis, en 1632, par celle de Henri II de Montmorency, qui, profitant de l'ascendant dont il jouissait par sa famille et par son titre de gouverneur dans le Languedoc, prétendit le faire soulever, et fut lui-même vaincu à Castelnaudary et mis à mort. Richelieu supprima dans cette province les gouverneurs militaires trop dangereux, et mit à la place des intendants. Deux généralités furent établies : celle du haut Languedoc à Toulouse, celle du bas Languedoc à Montpellier. Louis XIV rétablit ce gouvernement, mais le divisa en trois lieutenances générales.

Sauf la révolte des camisards et les terribles exécutions ordonnées par Louis XIV, et qui troublèrent moins le Languedoc tout entier que les Cévennes et le pays de Nîmes (voir l'histoire du département du Gard), le Languedoc n'éprouva plus d'autre secousses au XVIIe siècle, et le magnifique canal creusé par Riquet dota la province de nouveaux débouchés en faisant communiquer les deux mers étonnées, pour employer le langage de Boileau. Néanmoins les guerres interminables et les impôts accablants l'avaient réduite à la misère quand mourut Louis XIV.

Ce fut particulièrement par les soins intelligents des états de Languedoc que cette belle province se releva au XVIIIe siècle. On vit peu d'états provinciaux dans ce siècle, comme dans le précédent, aussi éclairés, aussi habiles à stimuler l'industrie et le commerce par des encouragements sagement distribués.

Ils ne faisaient que se rendre justice lorsque, en 1780, dans un mémoire présenté au roi, répondant aux reproches faits à leur administration, ils disaient que, si les provinces voisines de la capitale profitaient des progrès qui s'y faisaient et des connaissances qui s'y développaient, il n'en était pas de même des provinces éloignées, auxquelles Paris « ne rend pas ce qu'il en reçoit ; » que ces provinces étaient obligées, par conséquent, « de trouver en elles-mêmes leur force et leur appui ; » et qu'enfin c'était aux encouragements des états que le Languedoc devait son beau commerce des draps du Levant, « enlevé à l'industrie anglaise, et qui ne connaît plus d'ennemis que les gênes intérieures qu'on lui oppose, » ses nombreuses plantations de mûriers « dans un pays où il a fallu leur former un terrain et porter à bras d'hommes sur des pics escarpés le sol sur lequel ils devaient naître ; » ses filatures de laine, de soie, de coton, ses belles teintures rouges, l'exploitation de ses mines de charbon de terre, « que la rareté du bois rend si précieux, » l'emploi de ce minéral aux verreries, aux eaux-de-vie, aux huiles « et bientôt à la fabrication du fer, si les succès répondent aux espérances, » etc.

« Aussi oseront-ils (les états) dire à Sa Majesté. que le moment de leur assemblée offre un spectacle intéressant par l'empressement avec lequel chaque citoyen vient leur faire part de ses découvertes et de ses projets. Il n'y a presque point d'année où quelque chose d'utile ne soit proposé... » Il faut ajouter toutefois qu'à la fin de leur existence, à l'époque de la Révolution, les états de Languedoc, dominés par le clergé, changèrent de caractère, et on les accusa de dégénérer en théocratie. Au reste, ils disparurent alors avec toutes les anciennes institutions. Le Languedoc fut alors partagé en huit départements : Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aude, Hérault, Gard, Lozère, Ardèche. Pendant la Révolution, le département de la Haute-Garonne n'eut heureusement que peu de désordres à déplorer ; Toulouse. comme toutes les grandes villes de France, paya néanmoins sa dette de sang à la Terreur ; plus tard vinrent les campagnes d'Espagne, qui donnèrent une certaine animation aux diverses industries d'approvisionnement du pays. En 1814, l'armée anglaise vint sous les murs de Toulouse se heurter contre les légions aguerries du maréchal Soult, duc de Dalmatie.

Après la désastreuse journée de Waterloo, le général Ramel qui, pendant les Cent jours, chargé du commandement militaire, avait rempli ses fonctions avec une grande sagesse, ne put trouver grâce devant le fanatisme politique de quelques Toulousains. Les verdets, tel était le nom que prirent les plus exaltés royalistes, excitèrent cette populace q que l'on rencontre dans toutes les grandes villes, et dont les mauvaises passions sont toujours si faciles à émouvoir ; elle se porta menaçante et exaltée, entraînée par une furieuse farandole jusque sous les fenêtres de l'hôtel habité par l'infortuné général, qui fut impitoyablement massacré. Cependant la Restauration et la monarchie de Juillet furent des époques de calme et de prospérité pour les habitants de la Haute-Garonne, que vint seulement émouvoir un instant la révolution de 1848.

Les département et leur histoire - La haute Garonne - 31 -

- Toulouse -

- 2ème partie -

Ce fut le signal. Cent mille croisés descendent sur les bords de la Méditerranée ; Béziers, Carcassonne succombent. Raymond court auprès de Philippe-Auguste, qui n'ose écouter ses plaintes, auprès du pape, qui l'amuse de vaines promesses. Pendant ce temps, Simon de Montfort lui enlève toutes ses places, et enfin la bataille de Muret ruine la dernière espérance du comte de Toulouse (1213). Pour épuiser toutes les ressources, il va trouver en Angleterre le roi Jean et n'en obtient rien. Alors il abdique dans les mains du légat, espérant que le pape lui rendra ses États à titre de fief du saint-siège. Au contraire, le concile de Montpellier les adjuge à Simon de Montfort (1215).

Reste en dernier recours la pitié d'innocent III : Raymond retourne à Rome avec son fils. Innocent montre pour eux des dispositions bienveillantes, mais lui-même était entraîné ; il décida pourtant que les terres à l'est du Rhône seraient mises en séquestre pour être plus tard rendues au jeune comte, « s'il en était digne. » Innocent meurt, les deux Raymond reviennent et sont accueillis triomphalement. Par une guerre vive, ils disputent leurs États à Simon de Montfort, qui, enfin, est tué sous les murs de Toulouse (1218). Son fils, Amaury, trop faible pour lutter tout seul, appela à son secours Louis de France, qui, devenu roi en 1223, accepta le legs qu'il lui fit des domaines enlevés à la maison de Saint-Gilles. Dans cet intervalle, Raymond VI mourut (1222), et, quoiqu'il eût toujours protesté de son orthodoxie, quoiqu'on n'eût pas en réalité à lui reprocher autre chose que sa douceur envers les hérétiques, les longs efforts de son fils ne purent obtenir pour ses restes la sépulture consacrée ; son corps, enfermé dans un cercueil de bois, demeura exposé à la porte du cimetière Saint-Jean, où on le voyait encore au XIVe siècle.

Raymond VII eut quelque répit. Louis VIII, à peine maître d'Avignon, mourut en chemin (1226), de sorte que la couronne tomba sur la tête d'un mineur. Mais la régente, Blanche de Castille, ne voulut rien abandonner des droits que son époux avait acquis par la cession d'Amaury. Dès 1227 la guerre recommençait contre Raymond. Il fut vainqueur à Castelsarrasin, mais la cruauté avec laquelle il traita les vaincus ranima le feu de la croisade. Accablé par des forces supérieures, il consentit l'année suivante à accepter la médiation de l'abbé de Grandselve et du comte de Champagne, et se rendit à Meaux.

Là fut conclu le désastreux traité, ratifié à Paris le jeudi saint, 12 avril 1229, au parvis Notre-Dame ; Raymond promit au roi, au légat. et aux prélats assemblés de poursuivre à outrance les hérétiques, et pour ce qui concernait ses États, on l'obligea de parler ainsi : « Le roi, me voulant prendre à merci, donnera en mariage ma fille que je lui remettrai à l'un de ses frères ; il me laissera tout le diocèse de Toulouse ; mais, après ma mort, Toulouse et son diocèse appartiendront au frère du roi qui aura épousé ma fille et à leurs enfants, à l'exclusion de mes autres héritiers ; et si ma fille meurt sans postérité, lesdites possessions appartiendront au roi et à ses successeurs. Le roi me laissera l'Agénois, le Rouergue, la partie de l'Albigeois qui est au nord du Tarn, et le Quercy, sauf la ville de Cahors. Si je meurs sans autres enfants nés d'un légitime mariage, tous ces pays appartiendront à ma fille, qui épousera un des frères du roi, et à leurs héritiers. Je cède au roi et à ses hoirs à perpétuité tous mes autres pays et domaines situés en deçà du Rhône dans le royaume de France ; quant aux pays et domaines que j'ai au delà du Rhône dans l'empire (marquisat de Provence venaissin), je les cède à perpétuité à l'Église romaine entre les mains du légat. Je détruirai à ras terre les murs de la ville de Toulouse et comblerai ses fossés ; il en sera fait de même de trente autres villes et châteaux. Pour l'exécution de ces articles, je remettrai aux mains du roi le Château-Narbonnais et neuf autres forteresses, qu'il gardera dix ans durant. »

Quand il eut fait cette triste déclaration, accompagnée d'une promesse de 10 000 marcs d'argent aux églises, de 10 000 marcs d'argent au roi, Raymond fut admis dans la cathédrale pour y recevoir l'absolution. « Ce fut pitié, dit Puylaurens, que de voir un si grand homme, lequel si longtemps avait résisté à tant et de si grandes nations, conduit jusqu'à l'autel, nu en chemise, bras découverts et pieds déchaux. »

Avec Raymond VII succomba la nationalité distincte des peuples du midi de la France, cette nationalité qui se marquait par une civilisation, une langue particulières, différence si bien sentie alors qu'elle fit désigner ces contrées sous le nom de Languedoc.

Nous n'avons point employé jusqu'ici, pour ne point faire d'anachronismes, cette dénomination, qui n'apparaît, en effet, qu'au XIIIe siècle. Quoique certains auteurs prétendent la faire dériver de l'allemand land, Goth (pays des Goths), il est incontestable que la véritable étymologie est langue d'oc, c'est-à-dire langue où oui se dit oc, par opposition aux pays de la langue d'oil, pays du nord de la France, où oui s'écrivait alors oil. Joinville a écrit, on ne sait par quel caprice, langue torte. Cette nationalité dissidente fut donc enveloppée dans la vaste unité catholique, dont elle se séparait par des doctrines hétérodoxes, et l'inquisition, introduite dans le pays, fut chargée de l'y retenir ; puis, du même coup, dans l'unité française, dont elle dut accepter les moeurs et le génie plus sévères.

Rien n'est plus triste que la fin de la vie de Raymond VII. Puissance déchue, humiliée, étroitement surveillé, obligé de persécuter ses sujets malgré ses secrètes sympathies, s'épuisant en efforts inutiles pour l'aire réhabiliter la mémoire de son père, réussissant à se réconcilier lui-même avec l'Église, mais ne pouvant parvenir à son but caché, qui était de prolonger au delà de lui-même la ligne mâle de la maison de Saint-Gilles, dans l'espoir qu'elle se relèverait quelque jour, il voulait à tout prix avoir des fils, et se rendit au concile de Lyon pour faire casser son mariage avec Marguerite de La Marche ; il comptait épouser Béatrix, héritière du comte de Provence ; un plus puissant la lui enleva.

Son dessein était deviné et traversé par des intrigues que la force appuyait. Sous le prétexte d'un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, il se rendit en Espagne pour négocier une autre alliance et ne réussit pas. Enfin, pour mieux paralyser ses efforts, saint Louis lui envoya l'impérieuse invitation de le suivre à la croisade de 1248, dorant du reste cette dernière rigueur d'offres brillantes, lui promettant le duché de Narbonne, 20 000 francs pour le voyage, et le pape lui promettait aussi 2 000 marcs sterling.

Il mourut avant de partir pour cet exil, dont l'idée seule, salis doute, lui donna le coup de la mort. Du moins, avant de descendre au tombeau, le dernier des Saint-Gilles voulut donner à ses sujets une preuve suprême de sa tendresse, et protéger autant qu'il était en lui leur avenir livré à des mains étrangères. Il fit un testament où il confirmait les privilèges et coutumes dont jouissaient les barons, chevaliers et autres vassaux, les églises, les villes, les châteaux et les villages de ses domaines, avec défense de leur causer aucun préjudice touchant les tailles et autres impositions qu'ils lui avaient accordées, non par devoir, mais de leur propre volonté.

La noblesse d'Aquitaine, qui devait dominer pendant plusieurs siècles sur une grande partie du midi de la France, relevait au XIe siècle de deux suzerainetés principales, le duché d'Aquitaine et le comté de Toulouse ; elle se divisait en deux groupes très distincts, composés, le premier et le plus nombreux, d'hommes de sang romain et de sang goth ; le second et le moins fort, d'hommes de race tudesque.

Les nobles romains, héritiers des villas de leurs pères, transformées depuis longtemps en châteaux, avaient réussi à conserver, à travers les invasions, l'influence attachée au prestige de la naissance et aux richesses ; c'étaient eux qui possédaient la majeure partie du sol et des populations rurales. Les nobles germains, au contraire, représentant ces Francs violemment jetés dans le pays par les irruptions de Pépin et de Charlemagne, n'avaient point relativement des possessions territoriales aussi étendues, mais ils occupaient les hauteurs du pouvoir. Les ducs, les comtes, les vicomtes, les marquis, dernière expression de l'occupation la plus récente et la plus tenace, étaient de race franque partout, excepté en Gascogne ; la race romaine et la race gothique, produit de la vieille conquête, fournissaient les barons inférieurs et la plupart des évêques. Toutefois, ces deux éléments hétérogènes, réunis sous la forte pression de la féodalité, constituaient un seul corps, mais qui n'avait de vie et de mouvement que ce que lui en prêtaient les traditions de Rome. Celles-ci imprimaient encore leur couleur néo-latine sur tous les faits sociaux.

Chaque seigneur, visant l'indépendance, pressurait ses vassaux pour y parvenir, et leur arrachait incessamment leur sang et leur argent. Outre les impôts transmis avec fidélité par la tradition du fisc romain et que les barons avaient hérités du roi et. maintenus comme la décime ou taille réelle, la scriptura ou droit de pacage, les redevances de la douane ou tonlieu (teloneum), une foule d'autres droits particuliers s'étaient établis, selon les caprices et les besoins individuels des barons. Les ducs et les comtes jouissaient premièrement du droit des trésors qui leur attribuait l'entière propriété de toute matière métallique trouvée dans leurs domaines.

Ils avaient ensuite le droit de naufrage ou de varech ; Le droit d'établissement des foires et marchés ; le droit de marque ou de représailles, dont les puissants abusaient, quoiqu'il ne dût s'exercer, selon les jurisconsultes, qu'après le jugement et contre le contumace ; le droit de chasse ; le droit de ressort ou d'évocation des causes à leur tribunal ; le droit de sauf-conduit ou de guidage ; le droit des noces établi par Caligula ; le droit de couronne consistant dans un cercle d'or surmonté de roses d'or ou d'argent, qu'on offrait au duc le jour de son sacre ; le droit de sceau pour les chartes données ; et enfin le droit de justice.

A ces droits purement féodaux se joignaient ceux que les seigneurs imposaient aux marchands. Longtemps le commerce avait été anéanti par les invasions des musulmans et des Scandinaves ; lorsque nos côtes furent délivrées de ces barbares visiteurs, une certaine activité commerciale se réveilla, des navires furent construits dans nos ports où se nouèrent des relations internationales ; mais cette sécurité relative n'existait point à l'intérieur.

Aussitôt que les marchands voulurent remonter les rivières, s'ils n'eurent point à solder, comme jadis, le droit d'entrée, le droit de salut, le droit de pont, le droit de rive, le droit d'ancrage, le droit de déchargement et le cespilaticum pour la place où l'on posait les marchandises débarquées, il fallut qu'ils payassent l'aubaine en passant sous les tours des seigneurs riverains, le péage en s'arrêtant dans leurs ports, et tant d'oboles par ballot en exposant leurs marchandises en vente dans les foires qui appartenaient aux barons ou aux monastères.

Ceux qui voyageaient sur les routes n'étaient guère plus heureux. A chaque pas, leurs lourds chariots étaient forcés de s'arrêter devant des châteaux, des bastilles, des haies qui devenaient comme autant de douanes, où ils avaient à se libérer de quelques redevances, sans quoi ils couraient risque d'être pillés.

L'agriculture, qui avait souffert plus encore que le commerce pendant les invasions, n'était pas moins enchaînée dans son développement ; à peine si l'avidité féodale laissait aux serfs ruraux le temps de défricher un sol où la charrue à chaque sillon se heurtait à des ruines, à des ossements, à des tronçons d'armes. Dès que le serf avait semé, le seigneur était impatient de recueillir, et il se faisait sa part avec tant d'injustice et d'inhumanité, que le malheureux qui avait arrosé cette moisson de ses sueurs périssait souvent de faim dans sa chaumière vide, après avoir porté les gerbes dans les greniers du donjon.

Voici, sur ces déplorables abus, un témoignage qui n'est pas suspect ; c'est le fragment d'une lettre écrite par Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, à saint Bernard de Clairvaux : « Personne n'ignore combien les seigneurs séculiers oppriment la classe rurale et les serfs ; ces maîtres injustes ne se contentent pas de la servitude ordinaire et acquise, mais ils s'arrogent sans cesse les propriétés avec les personnes, et les personnes avec les propriétés : outre les redevances accoutumées, ils leur enlèvent leurs biens trois ou quatre fois dans l'année, et, aussi souvent que la fantaisie leur en prend, ils les grèvent d'innombrables services, leur imposent des charges cruelles et insupportables, et ainsi les forcent presque toujours à abandonner leur propre sol et à fuir dans les pays étrangers. »

Si l'on en croit les moines, le sort de leurs serfs était beaucoup plus doux. Hormis la liberté, ils possédaient tout ce qui suffit à l'existence animale, la paix et d'assez bons maîtres ; ceux-ci ne les vendaient jamais, fidèles à la maxime chrétienne qu'un vil métal ne pouvait payer l'être racheté. par le sang du Messie. Ils ne leur imposaient pas non plus de fardeau au-dessus de leurs forces. Mais, bien que tempéré par l'influence des idées évangéliques, cet esclavage n'était pas moins la consécration du fait odieux de la propriété humaine, que la loi nouvelle semblait avoir voulu détruire.

En 1298, Philippe le Bel avait aboli la servitude de corps et de vasselage dans la sénéchaussée de Toulouse ; mais cette ordonnance n'avait jamais été reconnue, tant les vieux usages étaient difficiles à déraciner. Les conditions sociales n'avaient pas changé. Les hommes étaient toujours divisés en quatre classes séparées complètement, et placés dans la vie avec une inégalité monstrueuse.

Aux derniers degrés de la société, on trouvait toujours ce bétail servile abruti par quinze siècles d'esclavage et qui ne concevait pas d'autre existence que de naître, travailler et mourir pour le seigneur. Ces malheureux formaient deux groupes, on pourrait presque dire deux espèces, où la servitude allait se graduant : ainsi les serfs de corps appartenaient au seigneur, qui pouvait les vendre, les donner, les échanger contre tout objet mercantile, comme bon lui semblait ; ils n'avaient de volonté et d'initiative que la sienne. Les serfs de corps et de glèbe étaient les anciens mancipia de Rome, encore attachés au domaine du seigneur et l'arrosant, de père on fils, de leurs sueurs héréditaires. Ils ne pouvaient faire un mouvement ni les uns ni les autres sans se heurter au joug féodal. S'ils tuaient une vache, le bailli venait chercher le foie pour le seigneur ; s'ils voulaient couper leurs raisins, il fallait apporter la première charge et la plus belle au seigneur ; si le seigneur contractait un emprunt, ils devenaient forcément ses cautions ; s'il faisait la guerre, ils se battaient pour lui et à leurs dépens ;' s'il était pris, ils le rachetaient. Toutes les fois qu'il l'exigeait, ils étaient tenus de le suivre en armes. Toutes les fois que le désoeuvrement le poussait hors de son château, il avait le droit, lui et sa suite, de disposer de leur logis, de leur pain, de leur vin, de leurs volailles.

Ce qui échappait à la rapacité du seigneur, quand il n'était ni évêque, ni abbé, ni clerc, l'Eglise venait le chercher sous forme de dîme. Les serfs ne vivaient donc dans le labeur et l'angoisse que pour que le clergé et la noblesse pussent vivre dans le loisir et l'abondance ; or les nobles et les clercs leur enlevant tout, il ne leur restait que leur dégradation morale et une affreuse pauvreté. Les masures où croupissaient misérablement ces populations étiques étaient chaque jour visitées par la fièvre, la famine et la peste, tandis que, derrière les murs opulents du château ou de l'abbaye, la santé animait de ses fraîches couleurs les joues de la châtelaine et fleurissait l'embonpoint vermeil de l'abbé.

Un philanthrope, couronné en 1771 par l'Académie d'Amiens, le docteur Maret, donnait, dans un Mémoire d'une véracité non contestée, le résultat de ses consciencieuses recherches sur l'état sanitaire de ces temps néfastes : il y eut dix famines dans le Xe siècle, vingt-six dans le XIe, deux dans le XIIIe. On déterrait les morts, et l'on mit en vente de la chair humaine. Quant aux épidémies, on compte treize pestes dans le Xe siècle, vingt-quatre dans le XIe et deux dans le XIIe.

En face d'une pareille existence, on comprend que la pensée de l'affranchissement était le rêve passionné et incessant de toute intelligence que la servitude et la misère n'avaient pas éteinte. Ces affranchissements devinrent moins rares à l'époque des croisades, alors que les nobles faisaient argent de tout pour s'équiper et satisfaire au sentiment belliqueux qui s'était emparé du monde chrétien. Le taux variait selon le temps et le pays ; plusieurs documents du XIIe siècle mentionnent le prix de 250 sols.

Mais que de restrictions à la liberté ainsi obtenue ! On en pourra juger par quelques extraits des lois somptuaires établissant la ligne de démarcation non pas entre les serfs et leurs anciens seigneurs, mais entre les bourgeois enrichis des municipes et les barons.

« Que nulle femme en ses robes, ni en ses vêtements de laine, ni sur son chaperon, disaient vers 1274 les consuls de Montauban, ne porte orfroi, ni argent broché, ni aucune parure d'or, d'argent, de perles, de soie, ni d'autres pierres précieuses ; d'hermine, de loutre, de gris, ni aucun autre ornement cousu ou brodé sur le drap, mais seulement drap et bordures de peaux ou de sandale. Qu'elle ne porte chaînes d'argent, ni fermoirs, ni agrafes et ne fasse faire robe de sandale, de pourpre, de samit, de drap d'or ou de soie. On autorise toutefois lesdites femmes à porter sur leurs mantelets une tresse de soie fine du prix de 5 sols tournois et des cordons également de soie, mais sans or ni argent sur leurs robes. »

Tous les détails de la vie étaient réglés avec une tyrannie aussi minutieuse : « Que nulle dame ni autre femme de la ville ou de son territoire ne fréquente sa voisine, à moins qu'elle ne soit sa parente au second degré, sa cousine germaine, celle de son mari, ou plus proche encore, ou bien sa commère ; et que ces fréquentations ne puissent avoir lieu que le dimanche, et non un autre jour de la semaine. Sont exceptées toutefois les baladines et femmes de mauvaise vie. Une amende de 5 sols frappera celles qui iraient à l'encontre.

« Que nulle dame ou autre femme ne s'avise d'inviter à des noces ou à quelque sorte de festin que ce soit plus de quatre personnes. Sont exceptées les baladines ou femmes de mauvaise vie. Que nul homme ni aucune femme ne fasse ni ne présume faire invitation et repas, sous prétexte de fiançailles et de noces, avant d'aller à l'église. Que nul homme ou aucune femme n'aille courir les rues avec une fiancée. »

Les consuls et magistrats municipaux avaient profité des leçons de la féodalité ; les amendes remplaçaient les droits seigneuriaux. Tout homme ou femme qui entrait de jour dans le jardin, vigne ou pré d'un autre sans sa permission, était puni d'une amende de 12 deniers. Le même délit était taxé à 1 denier tournois pour une bête grosse, et à une obole pour brebis, chèvres ou chevreaux. Les maraudeurs surpris la nuit dans les vignes et jardins encouraient la peine de 20 sols d'amende, et les marchands qui vendaient à faux poids celle de 60.

Les bouchers ne pouvaient mettre en vente que de la viande bonne et saine au jugement des consuls. Il ne leur était permis de gagner qu'un denier par sol, sous peine de 60 sols d'amende et de punition corporelle si la viande semblait mauvaise. Il était expressément défendu de vendre un objet avant qu'il eût paru sur la place publique.

Les testaments écrits ou faits verbalement devant des témoins dignes de foi étaient valables, pourvu que les enfants ne fussent pas fraudés, bien qu'on n'eût pas suivi d'ailleurs les formes du droit. Si quelqu'un épousait une femme apportant 1 000 sols pour dot, le mari lui en assurait 500 à titre de donation nuptiale. Si la femme mourait avant lui, il conservait la jouissance de cette dot sa vie durant, et la dot, après son décès, revenait aux héritiers de la femme. Que si, au contraire, celle-ci survivait à son mari, elle recouvrait sa dot. Cette législation, équitable en apparence, entraînait malheureusement des contestations fréquentes et coûteuses. Les paroles grosses ou contumélieuses coûtaient à ceux qui les avaient proférées 24 deniers : 12 pour le délit, et 12 pour la criée de la peine.

On payait pour avoir tiré malicieusement l'épée contre quelqu'un, même sans le frapper, 20 sols d'amende, 30 sols s'il était blessé et que le sang coulât ; 60 s'il perdait un membre, plus les dommages intérêts. L'homicide, outre la peine capitale, entraînait la confiscation de tous les biens du coupable. Les adultères surpris en flagrant délit et nus, par un ou deux consuls ou par deux habitants dignes de foi, devaient courir nus par la ville, ou payer 100 sols d'amende.

Les départements et leur histoire - La haute garonne - 31 -

Comme le département de la Haute-Garonne a pour chef-lieu Toulouse, l'ancienne capitale du Languedoc, c'est à son histoire que nous allons rattacher celle de la province tout entière. Les deux versants des Cévennes méridionales (car on peut désigner ainsi d'une manière générale l'ancienne province de Languedoc) étaient occupés à l'époque gauloise par les Volces. Selon Amédée Thierry, les Volces s'y étaient établis seulement entre 250 et 281 avant J.-C., et, selon d'autres autorités, bien antérieurement.

Ces Volces, toujours selon Amédée Thierry, étaient un peuple belge, qui se serait transporté, on ne sait à quelle époque, des rives de l'Escaut aux rives de la Garonne. Il se fonde principalement sur l'orthographe donnée à leur nom par quelques auteurs anciens, qui ont écrit Bolcae ou même Bolgae. On a répondu avec assez de raison que cette substitution du b au v ne prouvait que fort peu, attendu que, dans la bouche des hommes du midi de la France, ces deux lettres sont deux soeurs qui se ressemblent beaucoup, et que l'on a toujours prises l'une pour l'autre.

D'ailleurs, les auteurs anciens, lorsqu'ils ont représenté la Gaule comme divisée en trois grandes nations : Belges, Celtes et Aquitains, ont toujours attribué aux Celtes tout le pays compris entre la Seine et la Marne au nord, la Garonne au sud, sans jamais dire que les Belges, situés au nord, aient eu une enclave au midi, entre les Celtes et les Aquitains. Admettons donc que les Volces étaient des Celtes. Ils se divisaient en Volces Tectosages et Volces Arécomiques. Les Tectosages occupaient la partie occidentale et de beaucoup la plus considérable du territoire commun, c'est-à-dire à peu près le pays compris entre la Garonne, le Tarn, les Pyrénées et l'Hérault ; les Arécomiques étaient renfermés entre l'Hérault et le Rhône.

C'est dans le pays des Tectosages qu'était située Tolosa : c'était même leur capitale. Ils étaient très remuants. Dès 333 avant J.-C., nous voyons des Tectosages en Illyrie. En 281, ils forment l'avant-garde, sous leur chef Cambaulus, de la fameuse expédition des Gaulois en Grèce et au temple de Delphes. Quatre ou cinq ans après, ils s'en vont, en compagnie des Trocmes et des Tolistoboïes ou Tolostoboüs (de Tolosa ?), s'installer au beau milieu de l'Asie Mineure, après avoir traversé l'Hellespont, et ce sont eux qui tiennent le premier rang dans celte colonie, qui valut au pays occupé le nom de Galatie. Comme, dès ce temps-là, les écrivains grecs les appellent Tectosages, il est évident que ce nom ne vient pas, ainsi qu'on l'a prétendu, des deux mots latins, tecti et sagum (couverts de la saie gauloise).

Lorsque les aventuriers tectosages, au lieu de se fixer dans les pays lointains, préféraient revenir chez eux chargés de butin, sans doute ils rapportaient peu de germes de civilisation des riches contrées qu'ils avaient pillées. Mais ces Grecs, dont ils avaient visité le pays en barbares, les visitèrent à leur tour en hommes civilisés. « Si l'on veut étudier la topographie de cette contrée, dit un savant toulousain, M. du Mège, en se dirigeant de l'embouchure de l'Hérault, près d'Agde, en passant par Toulouse, vers l'embouchure de l'Adour, les noms des localités, les monuments qu'on y a découverts ou que l'on y retrouve encore, montreront comme échelonnés une immense ligne de comptoirs ou d'établissements grecs, qui touchaient aux deux mers eu traversant dans toute sa longueur l'isthme qui les sépare. » On sait que le langage parlé aujourd'hui dans la Gascogne, l'ancienne Novempopulanie, offre avec la langue grecque d'étonnantes analogies que Scipion Dupleix a relevées dans un dictionnaire, et l'on connaît ces noms de Samos, Sestos, d'Abydos, de Scyros, etc., portés encore de nos jours par quelques bourgades de la même contrée. C'étaient, suivant une antique, mais peu recommandable tradition, des Doriens, partis à la suite d'Hercule, qui étaient venus s'y établir.

Les Tectosages livrèrent complaisamment passage à Annibal. Leurs frères, les Arécomiques, entraînés par les intrigues de home, essayèrent en vain de l'arrêter ; il passa en ravageant leur territoire. Un siècle après (120 ans avant J.-C.), Domitius Ahenobarbus apparaissait à son tour à la tête des légions romaines. Déjà les Salyens et les Allobroges étaient soumis : les Volces suivirent cet exemple.

Leur pays fut d'abord réuni à la province romaine, mais il en fut détaché en 117 et forma dès lors une province particulière, appelée Gaule Narbonnaise, du nom de Narbonne, récemment fondée. Il fut divisé en trois cantons, dont les chefs-lieux étaient Toulouse, Narbonne et Nîmes. Le préteur y venait présider les assemblées annuelles ou conventus. A côté des lois romaines, qui leur étaient imposées, les Volces avaient conservé leurs lois celtiques.

Malgré la modération avec laquelle ils étaient traités, l'invasion des Cimbres, la révolte de Sertorius amenèrent chez eux des mouvements qui furent, au reste, sévèrement réprimés. Pompée leur enleva une partie de leurs terres, qu'il donna aux Marseillais. Loin de les dompter, le châtiment les irrita. La révolte devint violente ; les Tectosages allèrent assiéger Narbonne, que le proconsul Mareus Fonteius ne délivra qu'avec peine (75 ans avant J.-C.).

Accablés de contributions et de levées d'hommes qui les épuisèrent, ils accusèrent devant le sénat romain cet impitoyable proconsul ; Cicéron le défendit et basa sa défense sur la nécessité de dompter un peuple toujours prêt à secouer le joug de Rome. Il leur impute le siège du Capitole, et s'écrie : « Aujourd'hui même, leurs députés, la tête altière, l'air arrogant, semblent menacer Rome d'une nouvelle guerre si on ne leur accorde pas la destitution de Fonteius, leur proconsul... » Il ne néglige pas non plus, pour les rendre plus odieux, de signaler la barbarie de leurs sacrifices humains ; « coutume effroyable, dit-il, qu'ils ont conservée jusqu'à nos jours. » Soit que l'illustre avocat ait exagéré l'esprit indépendant des Tectosages, soit que les mesures terribles du proconsul les eussent, en effet, réduits à l'impuissance, les Volces ne prirent aucune part à la résistance nationale lors de l'invasion de César, et se rangèrent tout de suite sous les aigles de Crassus. César, en reconnaissance, leur rendit les terres que Pompée avait transportées aux Marseillais, du même coup dépouillant ses ennemis, enrichissant ses alliés et détruisant l'œuvre de son rival. Enfin, il envoya chez eux des colonies pour réparer les pertes que leur population avait faites, et admit plusieurs d'entre eux dans le sénat, qu'il recomposa alors.