Départements animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Les départements-(histoire)-

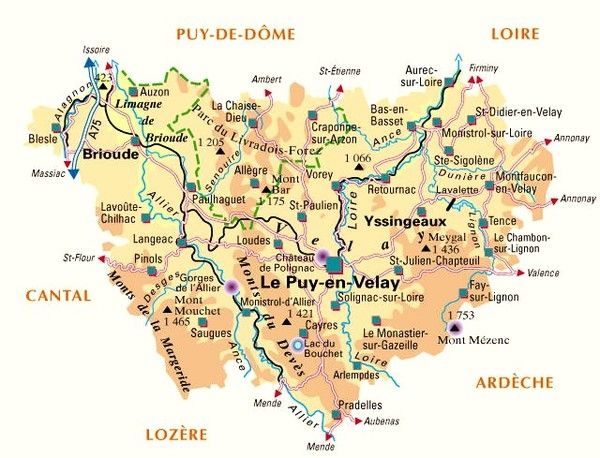

Les départements et leur histoire - Haute-loire - 43 -

Sur les limites de l'Auvergne et du Languedoc s'élève un groupe de froides et rudes montagnes. Rien de sauvage et de grandiose comme l'aspect de cette contrée, où le voyageur rencontre, à chaque pas, des traces des révolutions physiques qui l'ont violemment agitée dans les temps anciens. Ce ne sont que rochers à pics basaltiques, aux flancs déchirés et dont les cimes, à défaut de végétation, sont hérissées de ruines, tristes et derniers restes d'antiques forteresses, qui semblent avoir été construites par une race de géants. C'est là, sur le versant occidental des Cévennes, qu'habitaient les Velauni, Vellavi ou Vellaviens, c'est-à-dire, en langue celtique, montagnards. Voisins des Arvernes, ils en étaient, suivant César, les clients : Velauni qui sub imperio Arvernorum esse consueverant.

Avant l'arrivée des Massaliotes, qui les premiers y pénétrèrent, on ne voyait point de routes dans ce pays, mais seulement quelques étroits sentiers perdus dans les rochers ou dans les ravins. Borné au nord par le pays des Arvernes ; au midi, par celui des Helviens et des Volces Arécomices ; à l'est, par celui des Ségusiens et des Allobroges ; à l'ouest, par le territoire des Gabales, le pays des Vellaviens n'avait pas moins, dit-on, de cent soixante-cinq lieues carrées. Ruessio, aujourd'hui Saint-Paulien, en était la capitale.

Comme tous les peuples primitifs, les Vellaviens vivaient de la chasse ou de la garde des troupeaux. Dans plusieurs communes du Velay, notamment au Puy, à Vals, à Saint-Julien, à Pradelles, à La Roche-Aubert, à La Terrasse, au Monastier, à Tarsac, etc., on voit encore des vestiges de leurs habitations. « Rien, dit l'auteur de l'Ancien Velay, rien ne saurait donner une idée plus exacte d'un vicus et de certains oppida dont parle César que la vue de ces roches disséminées dans les campagnes du Velay, et qui, jadis citadelles, servaient d'asile à des populations entières. »

Auguste affranchit les Vellaviens des liens qui les unissaient aux Arvernes. Alors, compris dans la première Aquitaine, ils formaient, suivant Strabon, une cité particulière. Peu à peu la civilisation romaine tempéra l'âpreté et la rudesse de ce peuple à demi sauvage. Ruessio, Icidmagus, Condate, Aquis Segete, où elle avait fondé des colonies, devinrent des cités florissantes. A ces sombres grottes, à ces rustiques huttes couvertes de chaume, enduites d'argile, et au fond desquelles les Vellaviens vivaient pêle-mêle avec leurs boeufs et leurs chèvres, succédèrent des palais, des villas, des temples, des cirques, des prétoires, des aqueducs. Des voies romaines s'ouvrirent dans tous les sens : la principale conduisait de Ruessio à Lugdunum, et, par un embranchement, à Mediolanum (Moingt, près de Montbrison). On l'appelait la via Bolena.

Bien que d'un abord difficile, ce pays n'en fut pas moins visité par les barbares. Après les Burgondes, qui prirent et pillèrent Brivas (Brioude), vinrent les Wisigoths, puis les Francs. On croit que les Sarrasins y pénétrèrent en 725. Après avoir ravagé l'Aquitaine, les Normands, en 863, envahirent le Velay, réduisirent en cendres Ruessio et en dispersèrent les habitants.

Dans les divers partages qui eurent lieu entre les rois francs et leurs héritiers, le Velay échut successivement à Sigebert, puis, en 506, à Théodebert II, et, plus tard, à Sigebert III. Sous Charlemagne, il eut pour gouverneur le comte Bullas.

S'il faut en croire la tradition, saint Georges l'un des soixante-douze disciples de Jésus-Christ et envoyé dans le Velay par saint Pierre, y aurait le premier prêché l'Évangile. « Pour lors, dit le père Eudes de Gissey, notre saint n'épargna rien contre le paganisme, baptisant à troupes les gentils, brisant les idoles, abattant les temples. » Dans un pré de Chaumel, sur les bords du ruisseau de Chalan, s'élève, sur une pierre renversée et entaillée, un fût de colonne : c'était, dit-on, un autel païen avant l'arrivée du glorieux saint Georges.

Quand l'apôtre eut converti les Vellaviens à la foi chrétienne, sa première oeuvre fut de renverser la pierre maudite ; il le fit même avec une telle colère, ajoutent les gens du pays, qu'on voit encore, sur la pierre, les marques de sa crosse et celles de ses pieds. A saint Georges succéda saint Macaire, puis saint Marcellin, qui rendait, dit-on, la parole aux muets, l'ouïe aux sourds, la vue aux aveugles, et chassait le malin esprit du corps des possédés. Au IXe siècle, l'église du Velay était puissante et renommée ; ses évêques, grâce aux libéralités des rois et des empereurs, jouissaient de grands privilèges. Sur les ruines des temples païens s'élevaient de riches abbayes ou des chapelles, célèbres par les miracles qui s'y opéraient. Notre-Dame-du-Haut-Solier, dans la Civitas Vetula, et l'Oratoire des Anges , sur le mont Anis, attiraient de nombreux pèlerins.

C'est dans le Velay que devait se tenir le concile convoqué par le pape Urbain II au sujet de la première croisade ; mais le pape ayant changé d'avis, le concile s'assembla à Clermont (1095). Néanmoins, le Velay prit une grande part à la sainte entreprise. On sait que Raymond, comte de .Toulouse, et Aymar de Monteil, évêque du Puy, en furent les chefs. Homme d'église et homme d'épée, fils d'un seigneur dauphinois, élevé dans le métier des armes, Aymar fut choisi par le pape pour le représenter. Il partit à la tète de quatre cents enfants de sa ville épiscopale. C'est lui qui, après la prise d'Antioche, en juin 1098, releva le courage des croisés, lorsque le sultan de Mossoul, Kerbogha, vint les assiéger dans leur nouvelle conquête, accompagné de Kilidje-Arselan, sultan des Turcs Seldjoucides, avec une armée de 200 000 combattants.

On prétend que ce fut un prêtre du Velay, du nom de Pierre Barthélemy, qui découvrit, après une révélation divine, la sainte lance qui avait jadis percé le sein de Jésus-Christ, et dont la vue ne contribua pas peu à relever le moral de l'armée, déjà décimée par la désertion, la disette et les maladies. Lés Turcs furent défaits sous les murs d'Antioche, ce qui augmenta la ferveur des gens de la langue d'oc ; mais ceux de la langue d'oil niaient le miracle de la sainte lance.

Aymar, évêque du Puy, qui semblait partager leur avis, mourut alors, et l'on ne manqua pas d'attribuer cette catastrophe, que rendaient toute naturelle la disette et l'épidémie, à une juste punition du ciel. Il mourut, dit un chroniqueur, et moult fut pleuré ; mais ruai lui avait pris de douter de la sainte lance, car la nuit de sa mort il apparut à Pierre Barthélemy et lui dit qu'il avait été conduit en enfer. « Là, ajoutait-il, j'ai été flagellé très rudement, et mes cheveux et ma barbe ont été brûlés. » Tel fut, suivant la légende, le châtiment d'Aymar.

Cependant, de grands débats s'étant élevés à cette occasion, et ceux de la langue d'oil persistant à méconnaître le miracle, Pierre Barthélemy s'offrit pour subir l'épreuve du feu ; il en mourut, disent les historiens français de la croisade, et la sainte lance demeura fort discréditée. Les Provençaux soutiennent, au contraire, qu'il triompha de cette terrible épreuve, et que les spectateurs enthousiasmés, le regardant comme un saint, se précipitèrent à l'envi sur lui pour toucher ses vêtements ; si bien qu'il fut renversé à terre, foulé aux pieds, et qu'il eût péri sans l'assistance d'un chevalier.

Après les croisades vinrent les guerres féodales. Chaque montagne du Velay avait son château crénelé, redoutable retraite d'où le châtelain envoyait ses hommes d'armes piller et ravager le pays. Au commencement du XIIIe siècle, Armand de Polignac et ses deux fils, Héracle et Pons, avaient fait bâtir aux abords des principales routes des tours d'observation, où des archers veillaient nuit et jour, prélevant sur tout ce qui passait un droit de péage. Voyageurs, pèlerins, marchands, nul ne pouvait s'y soustraire.

A l'exemple des sires de Polignac, les autres seigneurs du Velay se retranchèrent sur plusieurs points, et prirent à leur solde des compagnies armées. La terreur fut grande dans le pays ; le citadin n'osait sortir de ses murailles, le paysan de sa chaumière ; l'étranger ne s'aventurait qu'en tremblant à travers les montagnes. Un coupe-gorge, voilà ce que les seigneurs avaient fait du Velay au moyen âge Pierre III, évêque du Puy, fit un appel à ses vassaux et réprima les brigandages des châtelains. Héracle et Pons de Polignac s'engagèrent à livrer trente chevaliers comme otages ; mais, loin de. tenir leurs promesses, ils recommencèrent leurs spoliations. Cette fois, l'évêque en appela au roi Louis VII qui vint en personne châtier les tyrans du Velay.

A la mort de Pierre III, nouveaux troubles. Plus accommodant que son prédécesseur, Pierre IV, après avoir anathématisé le sire de Polignac, se réconcilia tout à coup avec lui. Cette paix n'était qu'un piège. Adalbert, évêque de Mende, s'en plaignit au roi : « Paix a été faite entre l'église du Puy et le vicomte de Polignac, lui écrivait-il ; mais cette paix, qui n'en est pas une, est un dangereux exemple, qui met en péril l'Église de Dieu. L'évêque du Puy, comme la dignité et la justice l'exigeaient, avait d'abord excommunié le vicomte, à cause de ses exactions sur les voies publiques ; cependant, à cette heure, l'église ancienne et le vicomte de Polignac se sont réunis et ont conclu entre eux une ombre de paix, en vertu de laquelle ils partagent les produits des péages et des rapines, de telle sorte que l'église participe aux spoliations pour lesquelles elle avait excommunié le vicomte, et qu'un secret amour du gain lui a fait approuver à son profit ce qu'elle avait condamné quand elle n'y avait pas d'intérêt... Ils veulent changer l'ordre des choses, ajoutait le digne prélat, et faire du temple de la mère de Dieu, qui doit être l'asile des affligés, une caverne de voleurs. Ceux qui ont été établis pour pleurer sur les souffrances du peuple, ceux qui lui remettent ses fautes, se sont préparés à se réjouir de ses larmes et à remplir leur bourse des produits du vol ; mais la justice de notre seigneur le roi s'étend sur tous ces hommes ; plaise au ciel qu'ils reconnaissent la vanité de leurs projets ! »

Alors le roi se trouvait à Souvigny : il y manda le vicomte et l'évêque. Tous deux protestèrent qu'ils n'avaient eu en vue, dans cette paix, que le bien de l'Église. Mais comme il avait trompé l'évêque, Héracle trompa le roi. A peine de retour dans ses montagnes, en effet, il reprend les armes. Non moins violent que son frère, Pons se joint à lui. « Saisis d'un instinct diabolique, dit un chroniqueur contemporain, ils faisaient du pillage à main armée l'emploi ordinaire de leur misérable vie. » Ils allaient, en effet, détroussant les voyageurs, ravageant les villes et les campagnes, dévastant les églises et les abbayes. Selon eux, « c'estoit un abus insupportable que des gens si inutiles à l'État que festoient les moines égalassent les princes en richesses ; » et, pour y remédier, ils les volaient.

Alexandre III en écrivit au roi Louis VII, l'invitant à mettre un terme à tant d'excès. « Le très pieux roi, ému de compassion et de colère, ajoute le chroniqueur, rassembla aussitôt son armée ; et comme il estoit prompt à saisir la verge du châtiment, il se hâta d'aller combattre ces grands coupables. Il les atteignit sur le théâtre de leurs méfaits, les attaqua avec vigueur, en véritable prince qu'il estoit, et leur fit sentir la pointe de son épée. Les ayant vaincus, il les prit, les emmena avec lui, et les garda prisonniers jusqu'à ce qu'ils eussent juré et promis sous les plus fortes garanties de renoncer désormais et à toujours à inquiéter les églises, les pauvres et les voyageurs (1163-1165). »

Comme toujours, les sires de Polignac jurèrent et promirent ; mais se parjurer n'était pas ce qui leur coûtait le plus, et le Velay souffrit encore de leurs exactions. Après avoir ravagé les terres de l'abbaye de la Chaise-Dieu, ils se disposaient à en faire le siège, quand le retour de Louis VII dans le Velay les força de se retirer. Vainement ils se retranchèrent dans le château de Nonnette ; ne pouvant résister, ils se rendirent, « jurant, sur le salut de leur âme, qu'ils se soumettoient par avance à tout ce que le roi ordonneroit. » Le roi les ramena prisonniers à Paris.

Après trois ans de captivité, Héracle et Pons redevinrent libres ; mais Armand, leur père, qui les avait poussés à la révolte, fut condamné, par sentence arbitrale, à réparer tous les dommages qu'il avait causés à l'église du Puy, à restituer toutes les sommes que lui ou les siens, ses gens ou ses chevaliers avaient imposées sur les routes aux voyageurs, aux pèlerins et aux marchands. Ses fiefs furent confisqués au profit de la couronne, et sa personne déclarée prisonnière jusqu'à l'entière exécution de la sentence. Ces conditions étaient dures ; néanmoins le vieux châtelain s'y soumit et fut rendu à la liberté.

Après sa mort, ses fils, ne pouvant se résoudre à les exécuter, demandèrent et obtinrent qu'elles fussent modifiées. Pons, par un traité signé en 1173, eut : 1° la moitié de la leude et des autres produits de la ville du Puy ; 2° deux des quatre châteaux Ceyssac, Aynac, Saint-Quentin et Seneulh. On lui rendit les deux autres. Après avoir fait amende honorable à la ville et à l'église de Brioude et légué son château de Casse à l'abbaye, Héracle partit pour la terre sainte et y mourut. De son côté , Pons fit hommage de sa vicomté à I'évêque du Puy, et se retira dans une abbaye de l'ordre de Citeaux. Ainsi finirent ces terribles chefs de routiers.

Plus tard, en 1380, le Velay eut à souffrir du passage des grandes compagnies ; elles s'emparèrent de plusieurs châteaux. Bertrand du Guesclin, l'intrépide guerrier, vint leur faire la chasse. Les consuls du Puy lui envoyèrent « beaucoup de vaillantes gens tant à cheval qu'à pied, artilleurs, archiers, arbalestriers, et eu oultre force artillerie, traits, canons, pouldre, arcs, arbalestes, engins et telles autres munitions belliqueuses ; force pain, vin, victuailles, desquelles choses ledit connétable se tint très content. » On sait comment il mourut. On lui fit les funérailles d'un roi ; il fut enseveli à Saint-Denis. Son cœur fut donné à la Bretagne, sa patrie, et ses entrailles furent religieusement transportées au Puy, qui lui éleva un tombeau.

Au XVe siècle, dans la guerre des Bourguignons et des Armagnacs, le Velay resta fidèle au roi. Bien qu'elle eût fort à souffrir, la ville du Puy envoya « vers monseigneur le Dauphin dix notables pour lui offrir toute obéissance de corps et de biens jusqu'à la mort. » Cependant, les Bourguignons, ayant à leur tète le sire de Rochebaron, voulurent se rendre maîtres du Velay. Ils s'emparèrent de plusieurs points importants et s'avancèrent jusque sous les murs du Puy ; mais les seigneurs du Velay l'avaient mis à l'abri de toute surprise. Après un long siège, « voyant que guière ne pouvoient profiter, vu que la ville estoit moult bien garnie de gens de défense pour leur résister, ils (les Bourguignons) s'en retournèrent à honte et à confusion, et allèrent parmi le pays faisant maux indicibles. »

Sous la domination des Wisigoths ariens, le Velay était resté catholique ; il persévéra dans sa foi pendant les longues et sanglantes guerres du XVIe siècle : Vainement Blacons, lieutenant du baron des Adrets, vint mettre le siège devant Le Puy ; il y trouva l'élite de la noblesse du Velay prête à défendre la ville. Ne pouvant pénétrer dans la place, les assiégeants vont s'emparer du château d'Espaly, dans le voisinage ; puis, se rapprochant de la ville, ils essayent de la prendre de vive force ; mais, repoussés vigoureusement, ils sont contraints de lever le siège.

Plus tard, en 1621, Blacons revint dans le Velay et y surprit Yssingeaux ; mais le curé, vieillard septuagénaire, se mit à la tète de ses paroissiens et chassa de la ville Blacons et ses bandes. Ces résistances vigoureuses arrêtèrent le progrès des idées nouvelles dans le Velay. Depuis plus d'un siècle, ce pays jouissait du plus grand calme, lorsque Mandrin y parut en 1754. Après avoir rançonné les campagnes, il entre au Puy, pille la maison du capitaine général des fermes, force les prisons, enlève plusieurs détenus, et se retire chargé de butin. Bientôt il tente une seconde expédition dans le Velay. Attaqué, cette fois, par cent hommes de cavalerie, il parvient à leur échapper à la faveur de la nuit, et se réfugie en Savoie.

Pendant la guerre de 1870-1871, ce pays a envoyé son contingent de mobiles à l'armée de la Loire.

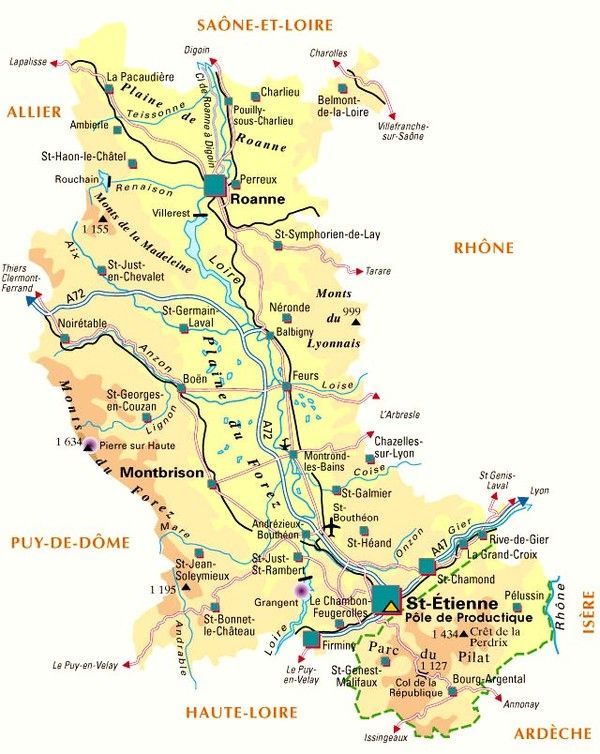

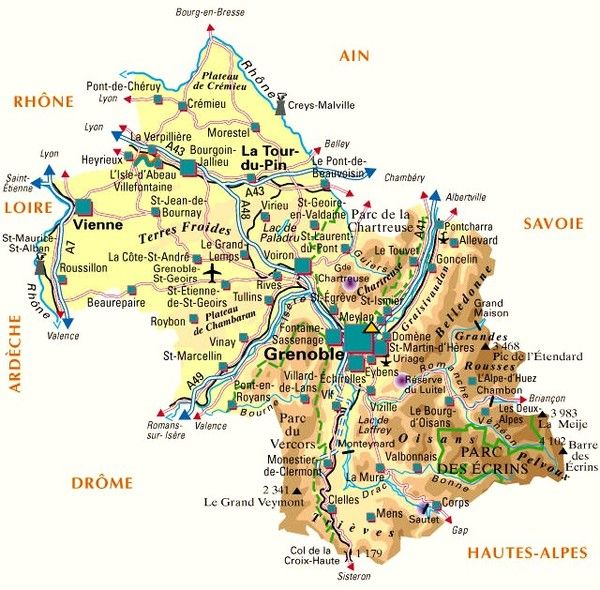

Les départements et leur histoire - Loire - 42 -

L'auteur de l'Astrée décrit ainsi le pays anciennement habité par les Ségusiens : « Auprès de l'ancienne ville de Lyon, du costé du soleil couchant, il y a un pays nommé Forests ; qui, en sa petitesse, contient ce qui est de plus rare au reste des Gaules ; car, estant divisé en plaines et en montagnes, les unes et les autres sont si fertiles et situées en un air si tempéré, que la terre y est capable de tout ce que peut désirer le laboureur.

« Au coeur du pays est le plus beau de la plaine, ceinte, comme d'une forte muraille, de monts assez voisins, et arrousée du fleuve de Loire, qui, prenant sa source assez près de là, passe presque par le milieu, non point encore enflé et orgueilleux, mais doux et paisible. Plusieurs. autres ruisseaux en divers lieux la vont baignant de leurs claires ondes ; mais l'un des plus beaux est Lignon, qui, vagabond en son cours aussi bien que douteux en sa source, va serpentant par cette plaine depuis les hautes montagnes de Cervières et de Chalmazel, jusques à Peurs, où Loire le recevant et lui faisant perdre son nom propre l'emporte pour tribut à l'Océan. » Alliés, sous Vercingétorix, des Éduens (Autunois) leurs voisins, et placés entre le Rhône et les Arvernes, les Ségusiens avaient pour cité Forum, aujourd'hui Feurs, d'où le Forez paraît avoir tiré son nom.

César et Ptolémée font mention des Ségusiens, peuple libre, suivant Pline, Segusiani liberi. On croit qu'ils se livraient au commerce. Ils prirent une part active à la guerre de l'indépendance par l'envoi d'un contingent de 10 000 hommes à l'armée nationale. On dit même que c'est près de Saint-Haon-le-Vieux que César défit complètement Vercingétorix. Au milieu d'une prairie s'élève un rocher sur lequel sont sculptées de grandes clefs en relief, en mémoire, racontent les habitants du pays, de la victoire de César.

Après la conquête romaine, cette contrée, comprise dans la Lyonnaise, devint une colonie florissante : Des temples et des palais s'élevèrent ; des voies romaines et des aqueducs sillonnèrent le pays dans tous les sens. Pendant près de cinq siècles, les Romains y dominèrent. On y voit encore plus d'une trace de leur long séjour. Comme dans la plupart des cités gallo-romaines, le christianisme naissant y eut ses persécuteurs et ses martyrs. Conquis par les Bourguignons en 478, puis par les Francs en 534, le Pagus forensis fut compris dans le partage que firent entre eux les enfants de Clovis, en 534. Plus tard, en 727, les Sarrasins le ravagèrent. Après un assez long déclin, il refleurit sous Charlemagne. Il faisait alors partie du comté du Lyonnais, dont le gouvernement était confié à des comtes amovibles.

Sous le règne de Charles le Chauve, l'un de ces comtes, appelé Guillaume, parvint à rendre son pouvoir héréditaire. Il se qualifiait de comte par la grâce de Dieu (900). Après lui, Artaud Ier son fils, régna sur les Forésiens, avec le titre de comes Forensium. A ce comte succéda Artaud II. Burchard, archevêque de Lyon , s'étant permis, dans cette ville, des actes d'autorité qui blessaient les droits de ce prince, celui-ci entra à main armée sur les terres de l'Église lyonnaise et les ravagea (999). Artaud III contribua à chasser les Maures du Dauphiné.

Son frère, Giraud II, qui lui succéda, réunit au comté de Lyon son apanage particulier, le comté de Forez, et continua contre les archevêques de Lyon la lutte commencée par Artaud II ; mais il fut chassé de cette ville par les troupes de Conrad le Salique.

Ce comte avait une fille qui s'appelait Prêve. Celle-ci, désirant se retirer du monde, fit part de son dessein à son père et à sa mère, qui lui assignèrent comme retraite le château de Pommiers. Prêve était jeune et belle. Un jeune seigneur s'en éprit et la rechercha en mariage ; mais elle rejeta ses propositions , disant qu'elle avait fait choix de son époux. « Soit erreur, dit la chronique (Histoire du Forez, par A. Bernard), sur le sens de ces paroles, soit que son amour-propre fût blessé de ce refus, ce jeune seigneur vint dire aux frères de Prêve, qui étaient ses amis et l'avaient même encouragé dans sa demande, que leur soeur s'était déshonorée et qu'elle vivait en concubinage. Les deux plus jeunes, sans chercher à s'assurer du fait, croyant en avoir assez appris par ce seul refus de mariage, viennent la trouver dans son château de Pommiers, et, l'ayant engagée à une promenade, lui coupèrent la tête et la jetèrent avec le cadavre dans un puits, qui est celui qui encore aujourd'hui sert à l'usage du public du bourg. »

Après Giraud II régna Guillaume III, dont Guillaume de Tyr parle avec éloge. Poussé, dit-on, par des chagrins domestiques, il fut l'un des premiers à se croiser. Quoi qu'il en soit, réputé pour ses vertus et pour ses talents militaires, il périt au siège de Nicée, laissant son héritage à Guillaume IV, son fils, qui mourut sans postérité. Ainsi finit, après deux siècles d'existence, la première race des comtes de Forez (1107).

Alors, par le mariage d'Yde-Raymonde , fille d'Artaud IV, avec Gui-Raymond d'Albon, dauphin de Viennois, le comté passa dans une autre maison, et la seconde race des comtes de Forez commença. Gui Ier laissa trois fils : l'un se fit chartreux, le second succéda à son père, et le troisième, Raymondin, épousa la fameuse Mélusine dont il est si souvent parlé dans les anciens romans de chevalerie et surtout dans l'Astrée.

Armé chevalier par le roi lui-même, Gui II eut à défendre le Forez contre les entreprises de Guillaume, comte de Nevers. Saint Bernard intervint dans la querelle des deux comtes. « Il trouva dans le comte de Forez, dit Jean l'Hermite, toute la docilité qu'il pouvait désirer ; mais celui de Nevers protesta qu'il n'accorderait ni paix ni trêve à son ennemi qu'il ne l'eût chassé de ses terres ; et aussitôt, ayant rassemblé ses troupes, il entra dans le Forez. Le comte Gui, ne pouvant éviter le combat, se recommanda aux prières du saint homme, qui lui promit la victoire, et l'événement justifia la promesse ; car Gui, plein de foi, s'étant jeté comme un lion furieux sur les troupes de son ennemi, les tailla en pièces, de telle sorte qu'à peine deux ou trois de ses gens purent échapper au carnage et que le comte de Nevers lui-même fut fait prisonnier. »

Cependant les archevêques de Lyon n'avaient point renoncé à ce qu'ils appelaient leurs droits sur cette ville, dont les comtes de Forez se disaient possesseurs de temps immémorial. Héracle en occupait alors le siège. Il voulut faire valoir ses prétentions. Alors Gui II entra dans le comté avec une armée, prit Lyon, y maltraita les partisans d'Héracle, surtout les clercs, dont les maisons furent pillées, et força le prélat lui-même à se retirer dans le Bugey. Il y eut des pourparlers, mais qui n'aboutirent qu'après de longues disputes dont le roi et le pape durent se mêler. Les deux prétendants se partagèrent la ville (1157).

Plus tard, cependant, en 1173, Gui céda à l'archevêque le comté de Lyonnais, en échange de plusieurs domaines que celui-ci possédait dans le Forez, et moyennant. onze cents marcs d'argent. Philippe-Auguste et le pape ratifièrent ce traité, en 1180. C'est de cette époque que les chanoines de Saint-Jean, à Lyon, furent appelés comtes de Lyon, comme ayant succédé aux droits des comtes de Forez.

Après Gui II, Gui III gouverna le comté. Il partit avec Renaud de Dampierre pour la croisade, en 1096, et mourut, en 1202, sous les murs de Tyr, regretté de toute l'armée. Son fils, Gui IV, eut en 1214 des démêlés avec le sire de Beaujeu, son voisin. Philippe-Auguste intervint et tout s'arrangea par arbitrage. Ce même Gui s'opposa, en 1215, au passage du Bugre d'Avignon, qui voulait traverser le Forez pour aller rejoindre son neveu, Ferdinand de Portugal. Ayant rassemblé une forte armée, le comte alla à la rencontre du Bugre, lui livra bataille le même jour que Philippe-Auguste livrait celle de Bouvines, et, l'ayant battu et fait prisonnier, « il le mena triomphant à Paris. »

Huit ans après, en 1223, il octroya une charte d'affranchissement aux habitants de Montbrison. C'est le premier comte de Forez qui. ait fait cet octroi à ses serfs. Son exemple fut suivi par les autres petits seigneurs ses vassaux. Outre Montbrison, Saint-Rambert, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Bonnet, Cornillon, Valleret obtinrent le droit de s'ériger en communes.

Dans la guerre des Anglais, les comtes de Forez se signalèrent par leur dévouement à la cause nationale ; l'un d'eux, Gui III, contribua puissamment à la reprise de Miremont et de Villefranche sur l'ennemi (1345). Deux ans après, il se trouva dans l'armée du roi, « marchant, dit Froissart, à l'encontre de l'Anglois. » Cependant le Forez eut sa large part de malheurs dans cette guerre. Montbrison tomba au pouvoir de l'ennemi qui la livra aux flammes.

Après les Anglais vinrent les mange-lard, puis les croquants, les redonteurs, et enfin les tard-venus, tous bandits ou voleurs qui se mirent à ravager le pays sous des chefs hardis et expérimentés qu'ils se choisissaient eux-mêmes. Déjà ils avaient jeté un camp volant jusqu'à la ville de Charlieu, d'où ils menaçaient de se ruer sur le Forez, quand Jacques de Bourbon, comte de la Marche, ayant reçu mission du roi Jean d'aller donner la chasse à ces pillards, passa par ce pays. Il prit avec lui ses deux neveux de la maison de Forez, savoir : le comte Louis et Jean son frère, que leur oncle Renaud, seigneur de Malleval, voulut accompagner (1362).

« Ce prince, dit un vieux chroniqueur, se rend donc à Lyon avec ces trois seigneurs, qui composoient alors toute la maison de Forez, et, ayant tenu son conseil de guerre avec les principaux officiers de son armée, il fut délibéré, pour ne donner temps à ces bandits de s'approcher davantage de la ville de Lyon, ou de s'épancher davantage dans le pays voisin et spécialement dans celui de Forez qui estoit cher à ce prince, à cause de ses neveux, de les aller combattre. Ce prince donc, avec le comte d'Uzcz et Renaud de Forez, seigneur de Malleval, et quelques autres seigneurs de l'armée, choisissent des coureurs pour aller reconnoître les ennemis, qui, se prévalant de la commodité d'une montagne voisine de Briguais, ne firent paroître sur l'éminence qui regardoit Lyon qu'environ cinq mille hommes, le reste, par ruse de guerre, s'estant caché derrière la montagne, qui avoit encore pour eux cet avantage qu'elle estoit pierreuse et leur fournissoit des cailloux à commodité pour en accabler ceux qui les y viendroient attaquer.

« Ces coureurs ayant fait rapport du petit nombre qu'ils avoient aperçu, et n'ayant pas remarqué les amas de pierres qui estoient sur cette montagne, le prince, croyant avoir l'avantage de son costé et pour le nombre d'hommes et pour le courage des combattants, mit son armée en bataille pour aller à eux, et dans cette marche fit plusieurs grands seigneurs chevaliers, qui levèrent bannière, selon les formes et coutumes de ce temps-là. » Parmi ces chevaliers était « ce Louis, comte de Forez, son neveu, lequel, en effet, avant ce grade de chevalerie, et pour ne l'avoir pas encore, estoit qualifié, avant qu'il fust comte, de simple nom de damoiseau, nobilis vir Ludovicus de Foresio, domicellus, comme on le voit en la bulle de dispense de son mariage avec Jeanne de Turenne. »

A la vue de cette armée, dont l'avant-garde comptait seize cents combattants, les tard-venus, « qui avoient paru dessus leur montagne, attendirent de pied ferme qu'on les y vînt attaquer, et sitôt qu'ils virent l'armée assez près d'eux pour la combattre, ils jetèrent d'en haut de toutes parts une telle grêle de cailloux qu'ayant d'abord enfoncé et mis en déroute l'avant-garde, ils mirent aussi en désarroi le corps de bataille, dans lequel, après les bannières ou enseignes du prince commandant et de son fils marquées des armes de Bourbon, paroissent celles de ses neveux, le comte de Forez et son frère. Ils renversèrent à force de pierres les meilleurs bataillons de ce corps d'armée ; après quoi leurs autres troupes, qui estoient cachées derrière la montagne, serrant leurs files et courant en diligence, vienrent donner à dos sur l'arrière-garde, dont s'ensuivit une mêlée entre les deux armées où il y eut un grand carnage de part et d'autre ; mais, enfin, la victoire s'inclinant du côté des tard-venus, le champ de bataille leur demeura, et ce qui resta de l'armée des princes se retira en grande confusion. » Telle fut cette bataille de Brignais, « bataille, dit Froissart, qui fit si grand profit aux compaignons et porta un coup funeste au Forez et à la seconde race de ses comtes. »

Louis, en effet, y périt, et Renaud, son oncle, y fut fait prisonnier. Seul, Jean de Forez, frère du comte et qui lui succéda, en revint sain et sauf ; mais il ne tarda pas de ressentir les effets de ce grand désastre : « Il tomba en un délire qui lui causa une faiblesse et imbécillité d'esprit qui lui demeura le reste de sa vie, et obligea la princesse sa mère et ses autres parents de lui nommer pour curateur son oncle Renaud de Forez, sitôt qu'il fut sorti de prison ; » mais celui-ci vendit le Forez à Louis de France, second fils du roi Jean, et dès lors ce comté passa dans l'immense apanage des ducs de Bourbon.

Sous ces ducs, le Forez, souvent visité par eux, jouit d'une longue prospérité. Ils y régnèrent jusqu'à la mort de Suzanne de Bourbon, arrivée en 1521. Louise de Savoie, mère de François Ier, hérita de ce comté, qui fut réuni à la couronne en 1531.

Après les comtes de Forez et les ducs de Bourbon, les d'Urfé ou d'Ulphé (Ulphiacum) ont laissé le plus de souvenirs dans ce pays. Si les premiers en furent les maîtres, ceux-ci en furent les pères et les bienfaiteurs. Ainsi que toutes les grandes familles, les d'Urfé ont leur légende. On croit qu'ils sont originaires d'Allemagne. Un comte Welphe, que les chroniques des Pays-Bas appellent duc de Bavière, et qui vivait au Moyen Age, serait, suivant l'opinion générale, leur premier ancêtre connu.

De ce duc naquit Welphe, dit le Robuste, célèbre dans les croisades. Son fils, Welphe le Vaillant, vint à la cour du roi Louis le Gros et le suivit dans son expédition contre les sires de Polignac dans le Velay. Comme il revenait du Puy avec ce prince, en passant dans le pays de Forez, il fut si fort épris de la beauté d'une parente de Gui Ier, comte de Forez, appelée Aymée, qu'il demanda et obtint sa main. Il se fixa dans le pays et y fit bâtir, sur l'un des plus hauts lieux, un château auquel il donna son nom, Welphe ou Ulphe, qui se modifia plus tard en celui d'Urphé ou Urfé.

Telle est l'origine de cette famille célèbre. Sa fortune fut rapide. Déjà puissants sous la seconde race des comtes, les d'Urfé représentèrent la troisième et plus tard lui succédèrent. Héritiers des comtes, presque étrangers au pays, les ducs de Bourbon sentant la nécessité d'y avoir un représentant, Guichard d'Urfé, qui était déjà l'ami et le confident du duc Louis II, fut par lui pourvu de la charge de bailli de Forez, qui resta depuis presque toujours dans sa famille. A ce titre, la faveur des princes attacha, dans la suite, de grands et nombreux privilèges dont les d'Urfé jouirent jusqu'au règne de Louis XIV.

Alors l'esprit centralisateur « vint, dit un biographe des d'Urfé, étouffer les provinces et leurs patrons, et la maison de d'Urfé, qui n'avait tiré toute son illustration que de son pays, alla quelque temps végéter à Paris, puis s'y éteignit presque sans gloire dans le XVIIIe siècle. »

Cependant les sages efforts des d'Urfé ne parvinrent pas toujours à préserver ce pays. C'est ainsi qu'à peine sorti des guerres féodales et étrangères il eut à souffrir des guerres de religion. Plusieurs « ministres et prédicants qui s'estoient perchez ez villes de Feurs, Saint-Galmier et Saint-Bonnet-le-Chastel » ayant été arrêtés et conduits dans les prisons de Montbrison (1562), les protestants. armèrent en diligence.

Bientôt le baron des Adrets parut dans le Forez. Après avoir pris Feurs, le 3 juillet, il marcha sûr Montbrison à la tête de quatre mille hommes et s'en empara. De Montbrison, il alla droit au château de Montrond, où le gouverneur du Forez s'était renfermé. Il y entra le lendemain ; puis, y laissant Quintel, un de ses lieutenants, il se retira à Lyon, non sans avoir laissé derrière lui de nombreuses traces de sang. On dit qu'à Mont rond il pilla l'église ; et parce qu'ils étaient trop lents à lui apporter les vases sacrés, il fit, ajoute la chronique, jeter en bas du clocher le curé et le marguillier.

Ainsi maîtres de la principale place du Forez, les calvinistes faisaient chaque jour des expéditions contre les villes voisines qui n'étaient nullement en état de défense, et que Saint-Aubin nomme les villottes du Forez ; ils envoyèrent à Saint-Bonnet-le-Château une compagnie d'archers, qui revint après avoir brûlé tous les papiers de l'église. Boën, Saint-Galmier, Saint-Germain se souviennent encore de leur terrible. visite. De pareils excès étaient loin de concilier aux huguenots les habitants du Forez ; les catholiques prirent les armes, et, sous la conduite de Saint-Chamond, de Saint-Hérand et de Saint-Vidal, firent la chasse aux soldats de des Adrets.

Après son expédition contre Saint-Étienne, Sarras, capitaine huguenot, s'en revenait, avec les siens, chargé d'armes et de butin. Saint-Chamond, qui avait environ quinze cents hommes, dont sept à huit cents arquebusiers, le surprit, et, l'ayant battu, il vint mettre le siège devant Annonay, alors ville forésienne et qui tenait pour le parti protestant. Cette ville capitula ; mais, contre la foi des traités, Saint-Chamond fit passer au fil de l'épée tous ceux qui furent pris les armes à la main et précipiter en bas ceux qui étaient dans les tours. Puis, apprenant que des Adrets marchait au secours de cette ville, « avec quatre cents argoulets, il lui accourcit le chemin et l'affronta à Beaurepaire, si rudement, que des Adrets, voyant ses gens taillez en pièces, se retira de la meslée et gaigna Lyon à la course (1562). »

Après la bataille de Moncontour, des bandes de l'armée protestante se jetèrent dans ce pays, disant qu'elles voulaient plumer les oizons du Forez ; elles y séjournèrent près d'un mois, pendant lequel elles « firent de grands bruslements et saccagements ; tellement que du donjon de Montbrison de jour à autre on voyoit le feu allumé en divers lieux (1569). » Au fléau de la guerre civile vinrent se joindre la peste, la famine et le débordement de la Loire. Jamais le Forez n'avait plus souffert : la tradition rapporte qu'il ne resta que vingt-cinq habitants à Bourg-Argentai. A Montbrison, l'herbe croissait dans les rues. Dans la seule année 1589, Saint-Étienne compta 7 000 morts.

« Henri III estoit mort, dit un vieux chroniqueur du Forez ; messire Anne d'Urfé, gouverneur de ce pays pour la Ligue, fit lever la main à tous ceux qui vouloient suivre ce party en l'assemblée générale du pays qui fut faicte à Montbrison. Plusieurs y firent serment de fidélité à la Ligue ; mais pour-tant il fut remarqué que plusieurs habitants de Montbrison tenoient le party du roy. C'est pourquoy le marquis d'Urfé ayant en ladicte ville sa compagnie de gens d'armes dict qu'il leur feroit affront s'ils ne changeoient de party ; et, en effet, le 15 août 1589, ils se mirent à battre ceux de Montbrison qui ne tenoient pour la Ligue et en blessèrent plusieurs. » Cependant, en 1595, Montbrison se rendit au roi ; mais son château fut rasé ainsi que ceux de Bourg-Argentai, de Donzy et autres.

Compris, en 1790, dans le département de Rhône-et-Loire, le Forez paya largement son tribut à la Révolution par le pillage de ses châteaux et de ses églises et par un grand nombre de victimes envoyées à l'échafaud. Depuis ce temps, à part la grève de Ricamarie, en 1869, sa répression sanglante et l'émeute de Saint-Étienne, pendant la Commune, en 1871, ce pays s'est livré tout entier au commerce et à l'industrie.

Jusque-là l'exploitation des mines de plomb, d'étain, de cuivre, d'or, d'argent et autres métaux, dont un bourgeois de Lyon avait obtenu le privilège, en 1405, s'était peu développée ; grâce à des temps plus calmes, elle prit une grande extension. Mais on songeait peu alors aux mines de houille qui ont fait plus tard la fortune de ce pays. Depuis 1572, on parlait de rendre la Loire navigable. Ce projet tant de fois ajourné reçut enfin un commencement d'exécution. On fit plus : on tenta, au moyen d'un canal de jonction entre le Rhône et la Loire, d'ouvrir sur les deux mers un débouché à l'industrie de cette contrée. Cette entreprise gigantesque n'a pu être achevée, et le canal ne vient encore que du Rhône à Givors ; mais les chemins de fer y ont suppléé.

C'est surtout à partir de 1820 que ce pays s'est successivement élevé au degré de prospérité industrielle qu'on y remarque, et qu'il doit à l'abondance de ses combustibles minéraux, à ses nombreux établissements métallurgiques et à ses nouvelles voies de communication. Au XIXe siècle, son industrie minérale et sa fabrication de rubans y contribuent, il est vrai, d'une manière inégale, la première en créant une valeur beaucoup au-dessous de celle que produit la seconde. Néanmoins, elles se fécondent l'une par l'autre. De là une source intarissable de travail pour une population qui peut s'accroître en conservant un grand bien-être.

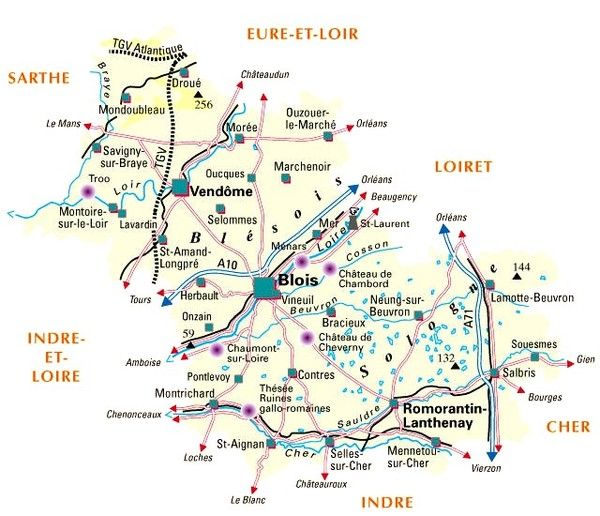

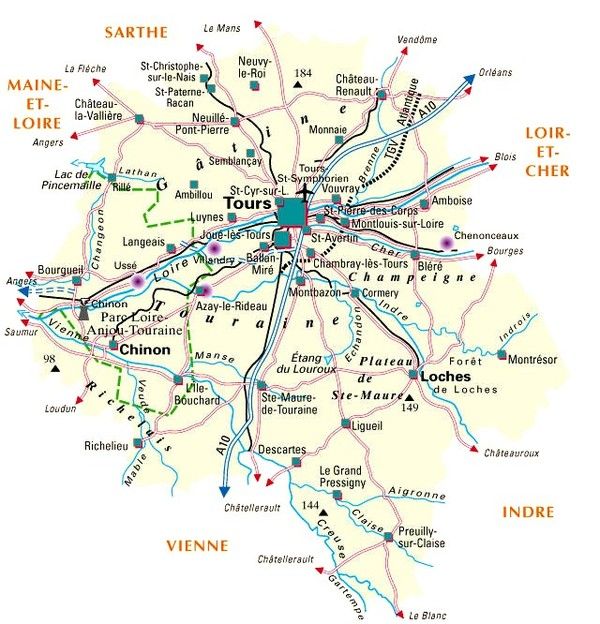

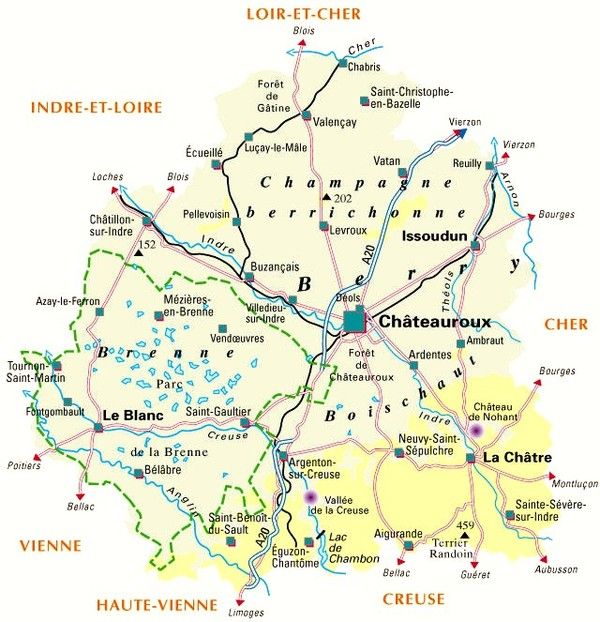

Les départements et leur histoire - Loir-et-Cher -41

Le Blaisois, le Vendômois et une partie de la Sologne, trois contrées comprises dans l'ancien Orléanais, ont formé, en 1790, le département de Loir-et-Cher. Avant la conquête romaine, ce pays était occupé par les Carnutes, sauf quelques parcelles au sud et à l'ouest, qui confinaient au territoire des Bituriges et des Turones.

Grégoire de Tours est le premier historien qui désigne sous un nom particulier, Blesenses, les habitants de Blois et des environs. Nous avons eu si souvent occasion de raconter l'énergique résistance que les Carnutes opposèrent à César et à ses successeurs, l'histoire de ce département aux époques postérieures est d'ailleurs si importante, que nous consacrerons quelques lignes seulement à la période gallo-romaine.

D'immenses forêts, un sol bas et marécageux, la difficulté des communications protégeaient, au milieu de ces contrées, les mystères du culte druidique et y assuraient l'influence sacerdotale dont le centre était, comme on sait, dans le pays Chartrain. Le fanatisme religieux vint donc en aide à l'esprit national dans sa lutte contre l'étranger. Le christianisme, qui y pénétra de bonne heure, dut s'y faire accueillir comme une protestation contre le paganisme des maîtres ; son avènement semblait d'ailleurs préparé par les dispositions mystiques qu'entretenaient les druides et par certaines assimilations religieuses, la glorification de la Vierge, entre autres, dont les premiers apôtres profitèrent avec beaucoup d'habileté. Puis vinrent les Francs, et cette partie du territoire des Carnutes fut incorporée dans le royaume de Clovis, avec la quatrième Lyonnaise, dans laquelle elle était comprise depuis le règne d'Honorius.

Sous les Mérovingiens, le pays dont nous avons à nous occuper suivit la fortune de l'Orléanais, qui tantôt constituait le centre d'un État particulier dans les partages de l'empire, tantôt rentrait dans l'unité territoriale de la monarchie franque ; ces provinces étaient gouvernées, au nom du roi, par des seigneurs qui, n'ayant point encore de pouvoir héréditaire, n'ont laissé de leur passage aucun souvenir qui mérite d'être conservé.

C'est seulement au commencement du IXe siècle que nous voyons surgir cette maison de lillois, destinée, sous ses diverses dynasties, à tant de puissance et à tant de gloire. Le premier comte de Blois est un frère d'Eudes, comte d'Orléans, nommé Guillaume. Son fils ou son neveu, qui s'appelait Eudes, lui succéda en 837 et eut pour successeur Robert le Fort, tige des princes de la troisième race.

Malgré notre désir de circonscrire notre récit dans l'histoire de la province, les annales du Blaisois deviennent ici l'histoire de France. Robert le Fort avait laissé deux fils : Eudes, comte de Paris, et Robert, comte de Blois. Le premier fut revêtu de la puissance royale par les seigneurs et les évêques réunis à Compiègne, la race déchue des descendants de Charlemagne devenant impuissante à protéger la patrie contre les Normands, dont les armes menaçaient jusqu'aux murs de Paris. Après avoir régné dix ans, Eudes ne put, en mourant, assurer la couronne à son frère Robert ; telle était cependant la puissance de cette famille que Robert put se faire sacrer roi à Reims, et que, sans la perte de la bataille de Soissons, où il fut tué, peut-être est-ce de lui qu'eût daté la troisième dynastie de nos rois.

Pendant que s'éteint la race carlovingienne, la descendance de Robert le Fort ne cesse de grandir, et lorsque la branche des comtes de Paris usurpe la couronne dans la personne de Hugues Capet, la branche des comtes de Blois, représentée par Thibaut le Tricheur, son cousin germain et comme lui arrière-petit-fils de Robert le Fort, réunit au Blaisois la Touraine, le comté de Champagne et le pays Chartrain.

Nous avons insisté sur cette généalogie, quelque peu aride, pour bien constater la haute position qu'occupaient des lors les comtes de Blois dans la féodalité française. Si Thibaut mérita son surnom par des traits de déloyauté et de fourberie que la morale si peu scrupuleuse de son temps n'a cependant pas craint de flétrir, il faut aussi reconnaître que, en véritable descendant de Robert le Fort, il lutta obstinément contre l'étranger ; il perdit son fils aîné dans une bataille livrée à Richard, duc de Normandie ; ce fut son second fils, Odon ou Eudes, qui lui succéda, et, après la mort de celui-ci, sa femme, Berthe, fille de Conrad, roi de Bourgogne, épousa en secondes noces Robert, fils de Hugues Capet.

Eudes II, successeur d'Odon, ajouta à ses titres héréditaires celui de comte palatin ou premier comte du palais ; son crédit à la cour du roi Robert était immense, ses richesses fort considérables ; les revenus de la célèbre abbaye de Marmoutier lui appartenaient presque en totalité ; le nom des adversaires auxquels il fit la guerre suffirait à prouver quelle devait être sa puissance : sans parler des comtes de Vermandois, auxquels il enleva la dignité de palatin, citons Henri Ier d'Angleterre, Raoul, roi de Bourgogne, son oncle, et Conrad, roi d'Italie, qui fut depuis empereur. Ce guerroyeur infatigable périt enfin dans une bataille qu'il livra à Gosselin, duc de Lorraine et de Bar.

Son fils Thibaut, mort en 1088, perdit le comté de Tours, que lui enleva Geoffroy-Martel, comte d'Anjou ; malgré cet amoindrissement, il laissa de si vastes domaines à son successeur, Étienne ou Henri-Étienne, que ce seigneur était appelé communément le grand comte de France, et qu'un vieux dicton recueilli par les chroniqueurs contemporains lui attribuait la possession d'autant de châteaux qu'il y a de jours dans l'année.

Après s'être signalé dans un premier voyage en terre sainte par l'éclat de ses exploits et la sagesse de ses conseils, Étienne, dans une seconde expédition, fut tué à la bataille de Rama, laissant huit enfants, dont cinq fils. On fit passer rainé pour atteint de folie : il se faisait appeler, dit-on, seigneur du soleil ; pour ce motif ou sous ce prétexte, il fut dépouillé de la plus grande partie de l'héritage paternel. Le second, nommé Thibaut, comme son père, fut comte de Blois et de Champagne. Le quatrième devint roi d'Angleterre par son union avec Mahaut de Boulogne, héritière de la couronne. C'est sous le nom d'Étienne de Blois qu'il figure dans la liste des monarques anglais. Les deux autres frères n'ont laissé aucun souvenir historique ; on suppose qu'ils furent évêques ou n'eurent dans la succession qu'une part peu importante.

Ce Thibaut, substitué aux droits de son aîné, eut aussi plusieurs enfants, entre lesquels fut partagée aussi sa succession. Le comté de Blois échut au second de ses fils, qui s'appelait Thibaut comme lui. Celui-là épousa une fille du roi Louis le Jeune, fut sénéchal de France et périt au siège de Saint-Jean-d'Acre, en Palestine. Nous avons ici un exemple frappant des coups que portèrent les croisades à la féodalité française, si profondément enracinée dans le pays, obstacle qui arrêtait depuis si longtemps le développement de la prospérité nationale.

Louis, fils de Thibaut, part aussi pour la croisade et meurt à la bataille d'Andrinople. De cette nombreuse et florissante famille, un seul fils reste, Thibaut, qui meurt sans enfants, et le comté de Blois passe à sa cousine Marie d'Avesnes, qui le porte dans la maison de son époux, Hugues de Châtillon. Sans doute les nouveaux comtes de Blois étaient encore d'une famille illustre et puissante ; mais combien nous sommes loin déjà de Robert le Fort et de Thibaut le Tricheur !

La dynastie des Châtillon régna sur le Blaisois de 1230 à 1391. Dans cette période commencent à poindre les premiers germes de franchises municipales ; la monnaie locale que battaient les comtes de Blois subit une dépréciation proportionnée à l'extension des relations commerciales ; Gui Ier est obligé de vendre son droit de monnayage à. Philippe de Valois, sa monnaie de pouvant plus soutenir la concurrence avec la monnaie royale.

Tout révèle que la France est invinciblement entraînée vers la constitution de son unité ; cette oeuvre ne s'accomplira pas sans de grands efforts ni sans de pénibles déchirements, mais les croisades préparent l'émancipation par l'épuisement de la féodalité, et, dans l'histoire particulière du Blaisois, c'est des Châtillon que date cette phase nouvelle.

Enfin, en 1591, Louis de Châtillon, unique héritier de Gui Ier et désespérant lui-même d'avoir des enfants, se laissa entraîner par les conseils du sire de Coucy, habile diplomate, dirait-on aujourd'hui, grand contracteur, selon la ici les faits d'un intérêt plus général. L'époux de Valentine fut assassiné, comme on le sait, par les ordres du duc de Bourgogne.

Charles, son fils, pour venger la mort de son père, appela l'étranger à son aide ; il expia ce crime par une captivité de vingt-cinq ans ; fait prisonnier à la bataille d'Azincourt, il confia l'administration du comté d'abord à son frère, comte des Vertus, puis à Dunois, bâtard d'Orléans. Il ne recouvra la liberté qu'en 1440, et c'est encore vingt-deux ans plus tard, en 1462, qu'il eut de sa troisième femme, Marie de Clèves, un fils qui fut le roi Louis XII.

Cet espace de près d'un siècle fut rempli par les événements les plus calamiteux. A la guerre des Armagnacs succéda la guerre contre les Anglais. Le Blaisois fut traversé et ravagé souvent par les troupes de tous les partis. C'est dans cette contrée que Jeanne Parc rassembla. la petite armée à la tête de laquelle elle partit pour faire lever le siège d'Orléans.

Quand la paix était rétablie partout ailleurs, le Blaisois fut encore le théâtre de la sédition connue sous le nom de Praguerie ou de guerre des écorcheurs. Charles VII, vainqueur des Anglais et comprenant la nécessité de donner à l'armée une organisation régulière, voulut procéder au licenciement des compagnies franches dont les habitudes de violence et de pillage rendaient la paix presque aussi désastreuse que la guerre aux habitants des pays que ces bandes traversaient.

Les capitaines, jaloux de conserver la sauvage indépendance dans laquelle ils vivaient, surent intéresser à leur cause les seigneurs, les princes du sang qui avaient été leurs compagnons d'armes ; le dauphin lui-même, celui qui devait être Louis XI, consentit à être le chef des mécontents, et c'est dans le Blaisois que s'organisa cette révolte dont les conséquences pouvaient être si funestes, si l'habileté énergique du roi n'était parvenue à la comprimer dès le début.

Les guerres de religion qui agitèrent le siècle suivant n'épargnèrent pas davantage le pays ; mais nous en réservons le récit pour notre notice sur la ville de Blois, dont le nom seul rappelle les épisodes les plus importants de ce drame. Depuis l'avènement au trône de Louis XII, le Blaisois avait été réuni au domaine royal. Depuis Louis XIII jusqu'à nos jours, les événements qui s'y sont passés appartiennent aux chroniques locales ou rentrent dans l'histoire générale de la France, que nous n'avons ni la mission ni l'ambition de traiter ici.

Il nous reste seulement quelques lignes à ajouter sur le Vendômois et la Sologne, dont les territoires, comme nous l'avons dit en commençant, sont entrés aussi dans la constitution du département de Loir-et-Cher. Le Vendômois (Vindocensis ou Vidocinensis ager) reste confondu jusqu'au Xe siècle dans cette immense contrée couverte de bois qui formait primitivement le pays des Carnutes. C'est sous Charles le Chauve qu'il prend une existence politique distincte et devient comté héréditaire.

On pourrait s'étonner de voir ce petit fief conserver son indépendance dans le voisinage si périlleux des domaines de Robert le Fort et de Thibaut le Tricheur ; l'histoire nous donne l'explication de ce fait. Bouchard, comte de Vendômois à cette époque, jouissait de la plus haute considération auprès des Capets ; il fut le général et le premier ministre de Hugues.

Peut-être encore crut-il devoir consolider son crédit par le prestige d'un certain caractère religieux ; car, quoique :marié et père de deux enfants, nous le voyons se retirer du monde avec le consentement de sa femme et se faire moine en 1007 dans l'abbaye de Saint-Maur-les-Fossés, près de Paris. Son fils Renaud, évêque de Paris, hérita de sa faveur auprès de Hugues Capet dont il fut chancelier. Sa nièce, Adèle, apporta en dot le Vendômois à Bodon de Nevers, dont le second fils, Foulques, surnommé l'Oison, eut le comté maternel pour sa part d'héritage. La fille unique de ce dernier, Euphrosine, fit passer par son mariage le Vendômois dans la maison de Preuilly, où il demeura cent ans environ.

La famille de Montoire le conserva pendant les deux. siècles qui suivirent. C'est en 1362 qu'une Catherine de Vendôme, unique héritière de cette famille, épousa Jean de Bourbon, comte de La Marche. En 1514, le comté de Vendôme fut érigé en duché-pairie par Louis XII en faveur de Charles de Bourbon, aïeul de Henri IV. Ce prince étant devenu roi réunit le Vendômois à la couronne, puis, en 1598, il le donna en apanage à César, fils naturel qu'il avait eu de la belle Gabrielle d'Estrées. Louis-Joseph, arrière-petit-fils de César, reconnu duc de Vendôme en 1669, mourut sans enfants en 1712, et son duché fut définitivement réuni à la couronne.

La Sologne, partie du Blaisois comprise entre la Loire et le Cher, nommée dans les vieux historiens Segalonia, de socal ou segale, qui en langue celtique signifiait, dit-on, seigle, dut aux limites naturelles qui la circonscrivent et à l'importance de Romorantin, sa capitale, le Privilège de constituer une seigneurie distincte, quoique dépendante du Blaisois, et qui fut presque toujours l'apanage des cadets des différentes familles qui possédèrent le comté de Blois.

Il en fut ainsi pour les maisons de Champagne, de Châtillon et d'Orléans. Les ducs de ce nom l'abandonnèrent à leurs frères puînés, qui portaient le titre de comtes d'Angoulême ; c'est ainsi que Charles d'Angoulême transmit la seigneurie de Sologne à François d'Angoulême, depuis roi de France sous le nom de François Ier, qui la réunit à son domaine royal.

La Sologne, moins favorisée sous beaucoup de rapports que les autres contrées du département, est la partie où le caractère national a conservé le plus d'originalité ; les habitants cachent sous les apparences d'une simplicité naïve et presque niaise une finesse proverbiale : C'est un niais de Sologne, disait-on jadis et pourrait-on dire encore, qui prend des sous pour des liards. Ce penchant vers la ruse, dernière ressource du faible contre le fort, s'explique par l'infériorité relative où la nature place l'habitant de la Sologne.

Au milieu des territoires les plus riants, les plus fertiles de France, entre la Touraine et le Blaisois, le contraste des caractères est une image de la dissemblance du sol. Joyeux et fortunés habitants des riches vallées de la Loire , soyez indulgents et compatissants pour le colon pauvre et fiévreux de la mélancolique Sologne.

Durant la guerre de 1870-1871, le département de Loir-et-Cher fut envahi par les armées allemandes, notamment par les troupes commandées par le grand-duc de Mecklembourg et par le prince Frédéric-Charles ; il fut le théâtre principal de la retraite de la seconde armée de la Loire dirigée avec une grande énergie par le général Chanzy. Des combats sanglants furent livrés dans la forêt de Marchenoir, à Josnes, à Morée, en avant de Vendôme, etc.

A la suite d'événements militaires, la jeune armée de la Loire, sous les ordres du général d'Aurelle de Paladines, fut forcée d'évacuer Orléans, le 4 décembre 1870, pour opérer sa retraite : la première armée de la Loire, mise le lendemain de l'évacuation d'Orléans sous les ordres du général Bourbaki, tout à fait désorganisée, se retirait sur Salbris, Vierzon et Bourges ; la seconde, sur Le Mans.

Nous ne pouvons raconter ici en détail cette pénible marche, par un temps horrible, à travers des chemins le plus souvent défoncés. Contentons-nous d'une rapide esquisse, et disons tout d'abord que le général Chanzy se montra à la hauteur des circonstances douloureuses dans lesquelles il se trouvait placé ; il déploya une activité, une ténacité dignes des plus grands éloges et qui plus d'une fois étonnèrent l'ennemi. Grâce à lui, la retraite ne fut pas un désastre, et nos jeunes soldats, dans les combats qu'ils eurent à soutenir, montrèrent ce qu'ils eussent pu faire si, au lieu d'être des recrues à peine exercées et mal équipées, elles eussent été des troupes sérieusement organisées.

Quoi qu'il en soit, dès le lendemain de la reprise d'Orléans par les Allemands, le prince Frédéric-Charles lançait le grand-duc de Mecklembourg à la poursuite de l'aile droite et du centre de notre armée. Le 7 et le 8 décembre, des combats heureux pour nos armes étaient livrés dans les défilés de la forêt de Marchenoir, à Josnes, à Cravant, à Beaumont, à Villorceau et à Messas ; mais l'abandon de Beaugency forçait le général en chef à se retirer à Travers. L'occupation du parc et du château de Chambord par les Allemands (9 décembre), sur la rive gauche de la Loire, rendait impossible une diversion de la part du général Bourbaki, qui n'était pas, du reste, en mesure d'y songer et auquel un « mois » était nécessaire pour se réorganiser.

La crainte bien légitime d'être coupé ne permettait donc pas au général de conserver les positions sur lesquelles il s'était arrêté, et il dut abandonner la Loire et ramener son armée au nord-ouest, derrière le Loir. La retraite, rendue pénible par un temps affreux, s'effectua pourtant sans trop de difficultés, l'armée du grand-duc étant hors d'état de faire un nouvel effort. Le 14, Chanzy occupait Vendôme et la ligne du Loir et repoussait les attaques du grand-duc ; mais le prince Frédéric-Charles arrivait avec des forces écrasantes et notre armée se désorganisait. Il fallait reculer, reculer encore. Le 16, au matin, on évacua Vendôme ; la retraite se poursuivit vers Le Mans, où nos troupes, en partie débandées, espéraient trouver un refuge et un repos de quelques jours ; elles ne furent d'ailleurs pas sérieusement inquiétées et il n'y eut que quelques combats soutenus par l'élite de nos soldats, à Azay et à Épuisay.

Par le court récit qui précède, il est facile de comprendre que le plus grand nombre des localités de Loir-et-Cher, importantes soit par leur population, soit plutôt comme points stratégiques, furent occupées par les Allemands ; citons : Mer, Blois, Chambord, Villemorain, Coulommiers, Marchenoir, Oucques, Vendôme, Villiers, Montoire, Sougé, Poncé, Ouzouer-le-Marché, Morée, Azay, Épuisay, Sargé, Mondoubleau, etc.

Cette occupation ne put se faire sans causer de grands dommages à la malheureuse population ; aussi les pertes éprouvées par le département de Loir-et-Cher se sont-elles élevées à 25 522 693 fr. 34 centimes.

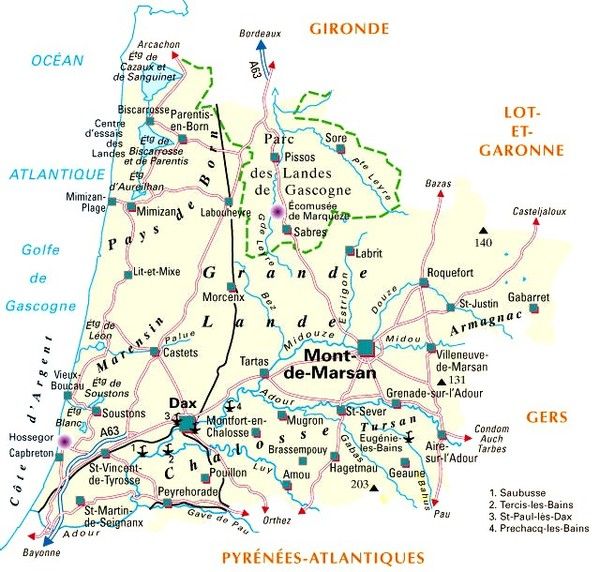

Les départements et leur histoire - Landes - 40

Le territoire. qui forme aujourd'hui le département des Landes était occupé, avant la conquête romaine, par plusieurs peuplades d'origine ibérienne : au sud et à l'est, dans les bassins de l'Adour et de la Midouze, les Tarbelli, pays de Dax ; les Tarusates, pays de Tartas ; une partie des Élusates et des Sotiates, dont les principaux établissements se trouvaient sur le territoire des départements du Gers et de Lot-et-Garonne ; à l'ouest et le long de la mer, dans la région qu'on appelle aujourd'hui les grandes Landes, les Aquitani proprement dits. Tous ces peuples étaient compris dans la Gaule aquitanique.

On serait fort embarrassé de donner sur l'existence de ces peuples des détails spéciaux. Sans doute, leurs moeurs étaient celles des peuples environnants modifiées par l'influence de leur malheureux pays, de ces sables accumulés il y a des milliers d'années par la mer, et par lesquels elle semble avoir voulu resserrer elle-même son empire.

Dès cette époque, de vastes forêts couvraient le pays et servaient d'asile à des hommes presque aussi sauvages que les bêtes qui leur en disputaient la possession. Pourtant quelques. éléments de civilisation y pénétrèrent. Les Celtes y portèrent leur culte, et l'on voit sur la route d'Hagetmau à Saint-Sever un peulven qui atteste leur passage en ces lieux. Il est probable aussi que, lorsque les Grecs établirent leur ligne de comptoirs le long de la Garonne et de l'Adour, les habitants des Landes ressentirent l'influence de ce commerce voisin.

U avait-il déjà quelque port sur la côte entre ceux de Bayonne (Lapurdum) et de La Teste-de-Buch (Boïes), qui appartiennent aux deux départements voisins ? On sait que les Boïens, qui occupaient le dernier de ces deux ports, avaient, dans les mêmes régions, une autre ville appelée Lasseaba. Était-elle située dans la partie septentrionale du département des Landes ou en dehors de ses limites ? On l'ignore. Mais si les habitants des côtes et des landes proprement dites avaient peu d'établissements, on ne peut douter que ceux qui occupaient les rives de l'Adour et de la Midouze n'en aient eu de plus ou moins considérables. Dax, Tartas existaient déjà chez les Tarbelliens et les Tarusates.

Ces peuples subirent la domination romaine sans avoir pris une grande part à la résistance ; à cause de leur position excentrique. On connaît l'énergie déployée par les Sotiates contre Crassus dans leur forteresse située sur le territoire du département de Lot-et-Garonne. Quand Rome eut pris possession de cette extrémité sud-ouest de la Gaule, elle y marqua sa présence par ces voies de communication qu'elle ouvrait partout, et qui assuraient le maintien de sa puissance en même temps qu'elles sauvaient la civilisation.

Les voies romaines étaient comme la trace des légions ; partout où celles-ci pénétraient, elles apparaissaient. Les sables et les forêts n'y mettaient pas plus d'obstacle que les montagnes et les fleuves. Une voie romaine longea la côte depuis Boïos jusqu'à Lapurdum. Les Landais l'appellent Camin Roumiou. Une autre, partant de Bordeaux, aboutit également à Lapurdum en passant par Dax. On en voit encore aujourd'hui des restes. On remarque aussi des vestiges de camps romains, entre autres celui qui se trouve entre Gamarde et Saint-Geours-d'Auribat. On verra plus loin que Saint-Sever prétend aussi prendre pour son point de départ un camp de César.

A l'ouest de Soustons, arrondissement de Dax, auprès de la côte, s'élève un mamelon artificiel, qu'on suppose avoir formé l'extrémité d'un vaste camp retranché opposé aux pirates. Quant aux monuments ils sont rares. Outre le temple de Mars, dont Mont-de-Marsan tire son nom, on a découvert en 1736, dans la paroisse de Saint-Michel-de-Jouarare, les restes d'un édifice qui fut, dit-on, un temple de Jupiter (Jovis ara) ; on y a trouvé un grand nombre d'urnes cinéraires, de lacrymatoires, de vases, de lampes, de tronçons d'armes, de pièces de monnaie et de médailles ; ailleurs, des tombeaux, des autels votifs. Néanmoins , on peut dire que les monuments romains sont rares dans le département.

Les Landes, d'abord comprises par les Romains dans l'Aquitaine, firent partie de l'Aquitaine troisième ou Novempopulanie, lorsque la Gaule fut partagée en dix-sept provinces, et le christianisme y pénétra au IIIe siècle.

Les barbares, qui, à partir de l'an 406, traversèrent la Gaule et s'enfoncèrent dans l'Espagne, effleurèrent dans leur invasion le pays qui nous occupe. Les Wisigoths y établirent leur domination, que celle des francs remplaça après la bataille de Vouillé. Celle-ci, assez mal établie dans une contrée si lointaine, fut à son tour ébranlée, à la fin du VIe siècle, par l'invasion des Vascons ou Gascons. Ces montagnards, remontant la vallée de l'Adour, s'y établirent et de là se répandirent dans toute l'Aquitaine.

Depuis ce temps, les Landes appartinrent aux dues de Gascogne, et sous ces ducs à un certain nombre de seigneurs leurs vassaux. Après la terrible invasion des Arabes, dont ce pays eut à souffrir et que Charles Martel dispersa en 732, l'empire carlovingien enveloppa cette partie de la Gaule, comme toutes les autres, dans son unité. Quand de ses ruines sortit le régime féodal, le principal fief qui s'éleva dans les Landes fut la vicomté d'Albret. Plus loin, nous parlerons de la modeste bourgade d'où sortit cette brillante et glorieuse famille. Le premier vicomte d'Albret dont le nom soit connu est un certain Amanjeu, qui vivait au XIe siècle. Ce nom, au reste, fut porté par un grand nombre de ses descendants et successeurs. Parmi lesquels on rencontre aussi plusieurs Bernard.

Après le mariage d'Éléonore de Guyenne avec Henri II, roi d'Angleterre, le pays des Landes passa à la maison de Plantagenet. Pendant longtemps, les rois anglais y dominèrent, grâce à leur habile politique ; mais tous les seigneurs ne s'accommodèrent pas de cette domination, notamment les d'Albret, qui, après avoir porté le titre de vicomte, l'échangèrent contre celui de sire, plus modeste, mais' qui ne servait qu'à déguiser une ambition toujours croissante. Ils agissaient en cela comme les sires de Coucy, qui, n'osant prendre le titre de prince et dédaignant tous ceux qui venaient ensuite , se mettaient en quelque sorte hors de la hiérarchie féodale par une orgueilleuse humilité.

L'Albret ne tarda pas à envelopper la plus grande partie du département actuel des Landes en même temps qu'il s'étendait sur les pays circonvoisins. En 1401, Charles Ier, fils d'une princesse de la maison de Bourbon, s'attacha à la cour de France, imitant les Armagnacs et reconnaissant comme eux que la royauté était désormais l'astre d'où émanait tout éclat et toute puissance. Il obtint l'honneur d'écarteler les armes de France avec celles de sa maison, qui étaient d'or plein, et devint connétable de France.

Mais il ne fit pas un usage heureux de. l'épée fleurdelisée qui lui avait été confiée, car c'est lui qui perdit la bataille d'Azincourt. Au reste, il y fut tué et, par sa mort, expia sa défaite. Charles II, son fils, proche parent des Armagnacs, suivit leur parti dans les guerres du XVe siècle. Il eut trois fils : l'aîné lui succéda ; le deuxième fut décapité ; le troisième forma la branche des seigneurs de Miossens et de Pons, qui s'éteignit en 1676 et dont les biens passèrent dans une branche de la Lorraine-Armagnac.

Jean, son arrière-petit-fils par son fils aîné, épousa Catherine de Foix, soeur et héritière de Gaston-Phoebus, et devint roi de Navarre (1494). Il fut dépouillé d'une partie de ses nouveaux États. Mais sa famille se releva, d'a-bord par l'érection de l'Albret en duché-pairie sous François Ier, beau-frère de Henri d'Albret, puis par le mariage de Jeanne, fille de Henri, avec Antoine de Bourbon. De ce mariage naquit Henri IV, qui réunit ses domaines à la couronne de France. Plus tard (1652), Louis XIV rétablit la pairie d'Albret en faveur de la maison de Bouillon.

A peine sorti de la guerre de Cent ans, le pays des Landes fut agité par les luttes religieuses du XVIe sicle les protestants, grâce à la protection de Jeanne d'Albret, la mère de Henri IV, s'y organisèrent militairement ; mais les catholiques leur opposèrent Montluc, et, de part et d'autre, il se commit les plus grands excès, jusqu'à la pacification générale, amenée par l'édit de Nantes.

Depuis ce temps, à part un moment d'agitation sous la Fronde, l'histoire de ce pays se confond avec celle de la France. Sous la domination anglaise, les Landes dépendaient judiciairement du grand sénéchal qui présidait à Bordeaux la cour du roi. Du reste, les villes, comme autant de petites républiques, administraient elles-mêmes leurs finances, leur police intérieure, leur milice particulière et, dans plusieurs cas, la justice civile et criminelle.

Les rois de France respectèrent d'abord ces privilèges, mais ensuite ils les supprimèrent peu à peu et transportèrent à leurs officiers la plupart des droits dont les villes avaient joui auparavant. Ces officiers étaient, dans l'origine, des commissaires aussi nombreux qu'il y avait de parties dans l'administration.

Henri II, en 1551, réunit ces diverses attributions dans les mains des commissaires départis, qui prirent, sous Louis XIII, le nom d'intendants du ministère, de la justice et de la police. L'intendant veillait à l'égale répartition de l'impôt, à la culture des terres, à la prospérité du commerce, à l'entretien des chemins, à la réparation des édifices publics, à l'emploi des revenus des villes et des communautés, à la distribution des troupes dans la province, à l'approvisionnement des magasins du roi, à la levée des milices. C'est de lui que le ministère recevait tous les renseignements sur l'état de la province, ses ressources, ses charges, ses pertes, ses débouchés, etc.

Comprises, avant la Révolution, dans le gouvernement de la Guyenne, comme toute la Gascogne, les Landes formèrent, en 1790, un département dont la circonscription embrassa les pays désignés alors et encore aujourd'hui sous les noms de haute et basse Chalosse (Saint-Sever), de Marsan (Mont-de-Marsan), de Tursan (Aire), de Gabardan (Gabarret), du Maransin (Saint-Michel), d'Albret ou des petites Landes (Albret), enfin des grandes Landes, dans la partie occidentale, le long de la mer.

Triste est l'aspect des Landes encore au XIXe siècle, au moins dans la plus grande partie du département. La Chalosse, les vallées de l'Adour et de la Midouze, enfin toute la zone qui borde les Pyrénées sont, à la vérité, très fertiles et réjouissent l'œil par d'agréables et verts coteaux ; mais, quand on s'avance vers la mer' et la Garonne, ce ne sont plus que des dunes onduleuses, stériles, envahissantes quand le vent les roule de l'ouest à l'est, dangereuses pour le voyageur quand, oubliant de suivre les sommités du terrain et descendant imprudemment dans les lèses ou vallons, il se laisse glisser dans les blouses, ces lacs perfides dont les eaux se cachent sous le sable.

Que n'a-t-on accepté, au XVIe siècle, l'offre des Maures chassés d'Espagne, lorsqu'ils demandèrent la permission de s'établir dans nos Landes ! Cette industrieuse nation eût peut-être fait de ce désert une fertile province. Ce n'est que de nos jours que l'homme s'est trouvé de force à lutter contre la nature. Un inspecteur général des ponts et chaussées, M. Brémontier, a trouvé le secret d'arrêter les envahissements des sables. Le littoral s'est partout couvert de belles plantations dont l'humidité favorise le développement.

Au XIXe siècle, on se disait qu'il faudrait bien du temps avant que la lande rase ait cessé d'offrir au regard attristé, pendant l'été, la nudité des déserts d'Afrique, pendant l'hiver l'humide et froide surface des marais de la Sibérie ; avant que l'industrie ait réuni et multiplié par ses travaux, par la canalisation, par l'appropriation des cours d'eau, les cultures isolées que le voyageur rencontre à de longues distances comme autant de fécondes oasis. On affirmait qu'il faudrait aussi du temps avant que le Landais ait changé son genre de vie grossier et ce caractère mélancolique et triste, reflet de son triste pays.

On ne parlait ni du propriétaire qui vit de ses revenus dans l'aisance, ni du colon propriétaire, sorte de classe intermédiaire, mais du simple colon, formant la masse de la population, de cet être malingre couchant sur la paille ou dans sa charrette, se nourrissant d'un pain noir de seigle ou de maïs assaisonné de quelques sardines de Galice, et que cette vie malheureuse, aidée quelquefois par l'abus des spiritueux, condamnait à ne point vieillir. On disait que les Landais tenaient peu à la vie, cependant qu'ils accompagnaient les funérailles par des cris et des démonstrations exagérés. Usage singulier : les parents allaient à l'église, non au cimetière, et jadis hommes et femmes allaient se coucher pendant la sépulture, sans doute pour témoigner un excessif abattement.

L'anniversaire de la mort ou cap de l'an était célébré par un repas funèbre. Superstitieux, ils se signaient quand le vent gémissait dans ta bruyère ; car c'était le soupir d'une âme en peine. Ils croyaient aux fantômes courant la nuit dans les bois, au cri de l'orfraie passant sur leur tête, présage de mort pour un membre de la famille ; aux fées qui remplissaient d'or le vase qu'on dépose au pied du chêne sous lequel elles vont danser la nuit, et quand l'orage se préparait, ils disaient : « Voici le roi Arthur qui passe avec sa meute. »

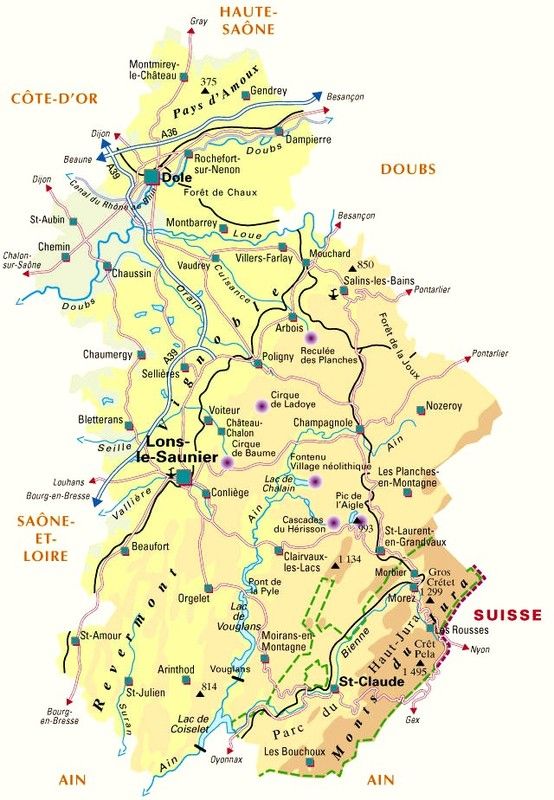

Les départements et leur histoire - Jura - 39 -

Le département du Jura est un des trois départements formés en 1790 avec la Franche-Comté; il occupe la partie sud-ouest du territoire de cette ancienne province. Les Romains le trouvèrent habité par les Séquanais. Dans les sections consacrées à l'histoire du Doubs et de la Côte-d'Or, nous racontons la lutte et les rivalités de ce peuple avec les Éduens, l'intervention et la conquête romaine, l'invasion et l'établissement des Burgondes ; nous ne recommencerons donc pas ici l'histoire détaillée de cette première période.

Nous allons seulement essayer de compléter en nous attachant plus particulièrement aux épisodes ressortant des annales du Jura ou intéressant la nationalité franc-comtoise. Les deux capitales des -Séquanais étaient deux villes de la Franche-Comté : Dôle d'abord, puis Vesuntio (Besançon) fondée par les Romains. L'invasion et le triomphe des Burgondes réunirent sous une même dénomination et en un seul royaume la Bourgogne et la Franche-Comté.

C'est pendant le règne des monarques de la seconde dynastie bourguignonne que furent constitués des comtes amovibles d'abord pour l'administration du territoire correspondant à la province qui nous occupe. Le premier seigneur revêtu de cette dignité fut, dit-on, Léotalde, auquel succéda Albéric, son fils, dans la première partie du r siècle ; mais le domaine de ces premiers comtes n'était pas encore ce qui devait être plus tard la Franche-Comté.

C'est seulement lors du démembrement du vaste royaume de Bourgogne, héritage que se disputaient tour à tour Rodolphe d'Allemagne, Robert de France et Othe-Guillaume, que fut concédé à ce dernier, en compensation de ses autres prétentions repoussées et vaincues, un comté de Bourgogne, indépendant du duché et du royaume de ce nom, dont la délimitation n'était point alors celle plus tard notre province, mais auquel cependant remontent toutes les traditions franc-comtoises.

Les descendants de Guillaume conservèrent l'héritage paternel pendant plus d'un siècle, jusqu'à la mort de Renaud III, en 1148. C'est une des plus glorieuses périodes de la Comté : ses frontières 's'étendent au delà des monts, l'influence de ses princes est respectée en Allemagne comme en France, et, à la mort de l'empereur Lothaire, Renaud III, brisant les liens de vassalité qui le rattachaient à la couronne impériale, mérite le surnom de franc-comte dont héritera plus tard la contrée qu'il gouverne.

C'est vers le même temps que saint Simon de Crépy dirige les premiers efforts des moines de Saint-Claude vers le défrichement des hautes pentes du Jura. Vient ensuite une phase allemande dans l'histoire de la Comté, et c'est un épisode romanesque qui lui sert d'introduction. Renaud III n'avait laissé après lui qu'une fille, Béatrice Son oncle, Guillaume de Mâcon, l'avait fait enfermer dans un château fort et s'était emparé de ses États. Quelques années après, Frédéric Barberousse était appelé au trône impérial par les barons de Germanie et de Lorraine.

Les malheurs de l'orpheline touchèrent le coeur du jeune et chevaleresque Hohenstauffen, peut-être aussi la perspective d'une dot si riche et si bien placée éveilla-t-elle son ambition; il attaqua et vainquit le tuteur dénaturé, délivra la prisonnière et l'épousa. La Comté devint donc un fief possédé par des princes allemands ; Othon Ier le quatrième fils de Béatrice et de Frédéric, ayant eu cette province en partage, ajouta le titre de palatin à celui de comte de Bourgogne.

Ce prince et ses successeurs vécurent presque constamment en Allemagne, abandonnant le gouvernement de leurs domaines aux comtes de Champagne ou aux ducs de Bourgogne. Leur dynastie s'éteignit en 1248 dans la personne d'Othon III, et, à défaut de descendance directe, l'héritage fut recueilli par la maison de Châlon, branche cadette de celle des ducs de Bourgogne. Le fondateur de cette nouvelle dynastie, Jean de Châlon, surnommé l'Antique ou le Sage, et un des hommes les plus remarquables de son siècle, contribua plus qu'aucun de ses prédécesseurs à constituer la Franche-Comté sur les bases qui lui ont donné une vitalité si durable.

Au moyen d'échanges de territoires avec le duc de Bourgogne, il arrondit les frontières de cette province et en forma un corps plus compact et plus homogène. Il donna aux villes une existence nouvelle en leur concédant des chartes d'affranchissement qui y attiraient les populations et y encourageaient le commerce et l'industrie ; il y créa en quelque sorte cette vigoureuse et patriotique bourgeoisie qui, pendant près de quatre siècles, sut défendre les privilèges et l'indépendance du pays contre ses souverains les plus puissants, contre ses voisins les plus redoutables.

Dans ces temps de convoitises princières et de luttes continuelles, plus une .province était riche et prospère, plus elle était menacée par ceux qui en enviaient la possession; c'est ainsi que la Franche-Comté voyait ses destinées remises en question chaque fois qu'un bras fort manquait à son gouvernement, chaque fois que les droits de ses comtes n'étaient pas incontestables. Après une rude et longue guerre contre l'empereur d'Allemagne, la Comté passa quelques instants aux mains d'un prince français, Philippe le Long, qui avait épousé Jeanne, héritière d'Othon IV et de Mahaut d'Artois; mais la princesse ayant survécu à son époux recouvra comme douaire le comté de Bourgogne, qu'elle laissa par testament à sa fille aînée, Jeanne III, mariée dès 1318 au duc de Bourgogne, Eudes IV, et c'est ainsi que furent réunies sous une même domination les deux Bourgognes, séparées depuis cinq cents ans.

Cette réunion, quoique de courte durée, fut féconde en événements dramatiques. La noblesse voyait avec peine la concentration d'une si grande puissance entre les mains de son suzerain immédiat. Eudes, de son côté, autant par politique que par esprit libéral, cherchait un appui dans la bourgeoisie des villes, dont il fortifiait l'indépendance. Il avait divisé la province en deux ressorts principaux, Amont et Aval, et les avait soumis l'un et l'autre à un bailli particulier.

Dans les premiers mois de l'année 1333, il était venu en personne installer à Dôle un parlement. Peu de temps après, l'orage éclata. Le premier cri de guerre fut poussé par Jean de Châlon-Arlay II, qu'il ne faut pas confondre avec le sage et bienfaisant comte du même nom ; les principaux seigneurs de la province y répondirent et se lièrent entre eux par les serments les plus solennels ; un poète du temps dit à propos de cette révolte :

Sont deux grands barons de la terre

Qui sont : Jean, dit de Chaalon,

Et le sire de Montfaucon.

Plusieurs barons de la Comté,

Ou de fait ou de volonté,

A ces deux barons joints estoient

Mais aucuns bien dissimuloient :

Dieu sait si c'estoit par amour

Ou par la force du seignour

Pendant plus de dix ans, le pays demeura en proie à toutes les calamités d'une lutte acharnée, qui prit le nom de son instigateur et qu'on a appelée la Petite guerre de Châlon. Eudes y usa son énergie et ses forces ; il fut emporté par la terrible épidémie de 1348, la peste noire, laissant ses États déchirés par les dissensions qu'il n'avait pu comprimer, et pour héritier un enfant, son petit-fils, Philippe de Rouvre, dont la mère, Jeanne de Boulogne, prit la tutelle.

On sait que ce jeune prince mourut au moment où il atteignait sa majorité, en 1361. En lui finit la première race des ducs de Bourgogne, descendants de Hugues Capet, et, ce qui intéresse plus spécialement notre notice, sa mort détermina une nouvelle séparation du comté et du duché de Bourgogne. Le roi Jean réunit à sa couronne le duché, qui était la première pairie du royaume; mais, pour la Comté, il reconnut et respecta les droits de Marguerite de France, fille de Philippe le Long et héritière naturelle par sa mère Jeanne.

Deux autres princesses, du nom de Marguerite comme leur aïeule, possédèrent la Comté pendant cette période de sa séparation avec le duché. La première, Marguerite de Brabant, avait épousé Louis de Mâle, fils de Marguerite de France et du comte de Flandre. L'autre, tille unique de Louis de Mâle et de Marguerite de Brabant, épousa le troisième fils du roi Jean, Philippe le Hardi, auquel Charles V, son frère, donna en apanage le duché de Bourgogne, et qui réunit une fois encore sous la même domination les deux provinces.