Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

- · dessinsagogo55.quint e

- · photos elizabeth montgomery. tenue hot

- · special fashions photography

- · laetitia milot aubade

- · playmate x 2021

- · crista nicole

- · bb 22200 et compositions corails

- · films francais

- · delores wells

- · hendricks hot sexy

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

11 juin : Événements

Événements

-1184 : prise de Troie par les Achéens.

173 : fin des guerres marcomanes, remportées par l'empereur romain Marc Aurèle.

786 : victoire abasside, à la bataille de Fakh.

980 : Vladimir Ier devient Grand-prince du Rus' de Kiev.

1125 : victoire des États latins d'Orient à la bataille d'Azâz.

1157 : prise de la ville de Brandebourg par Albert l’Ours, qui prend le titre de margrave de Brandebourg, après sa victoire sur le prince obodrite Jaxa de Copnic.

1254 : Alkmaar obtient le statut de ville, du comte Guillaume II.

1345 : alors qu’il inspecte une prison, le mégaduc Alexis Apokaukos est massacré à coups d'outils par les prisonniers.

1429 : début de la bataille de Jargeau.

1430 : bataille d’Anthon, lors de la guerre de Cent Ans.

1488 : victoire d'Alexandre Home sur Jacques III d'Écosse, à la bataille de Sauchieburn.

1496 : retour de Christophe Colomb en Espagne, après près de deux mois de traversée, du deuxième de ses quatre voyages transatlantiques, entamé le 25 septembre 1493.

1509 : le roi d'Angleterre Henri VIII épouse Catherine d'Aragon.

1528 : à Paris, François Ier vient se recueillir avec des Parisiens sur les lieux d'une décapitation de statue de Vierge à l'enfant, derrière l'église saint-Antoine, imputée assez vite à des hérétiques protestants.

1666 : Michiel de Ruyter et George Monck engagent la bataille des Quatre Jours, pendant la deuxième guerre anglo-néerlandaise.

1726 : Le cardinal de Fleury est nommé premier ministre de Louis XV.

1742 : le traité de Breslau met fin à la première guerre de Silésie.

1770 : l'explorateur James Cook découvre la grande barrière de corail.

1775 : sacre de Louis XVI, en la Cathédrale de Reims.

1798 : Napoléon Bonaparte, sur la route de la campagne d'Égypte, s'empare de Malte.

1825 : Simon Bernard pose la pierre angulaire de Fort Hamilton.

1842 : Loi Guizot sur les chemins de fer en France.

1865 : victoire brésilienne à la bataille de Riachuelo, pendant la guerre de la Triple-Alliance.

1895 : déroulement de la course automobile Paris-Bordeaux-Paris, considérée comme la première course automobile de l'histoire.

1895 : un brevet est attribué aux frères Charles (en) et Frank Duryea, pour leur création de la première automobile à essence aux États-Unis

1898 : début de la réforme des cent jours, visant à réformer l'empire Qing.

1903 : coup d'État de mai, en Serbie.

1909 : tremblement de terre en Provence, faisant 46 morts.

1913 :

droit de vote accordé aux femmes en Norvège.

assassinat de Mahmoud Chevket Pacha, grand vizir ottoman.

1924 : démission du président de la République française, Alexandre Millerand.

1936 : à Londres, première exposition internationale du surréalisme, organisée par les peintres David Gascoyne et Roland Penrose, avec la collaboration d'André Breton et d'E. L. T. Mesens

1938 : début de la bataille de Wuhan, pendant la guerre sino-japonaise.

1942 : fin de la bataille de Bir Hakeim. Les Forces françaises libres évacuent la position, après avoir offert 16 jours de répit aux Alliés, pour préparer leur défense à El Alamein, et bloqué les forces de l'Axe.

1948 : le Sénat des États-Unis adopte la résolution Vandenberg, qui permet au gouvernement américain de conclure des alliances militaires en temps de paix.

1955 : accident tragique aux 24 Heures du Mans. 80 spectateurs, ainsi que le pilote Pierre Levegh, sont tués par l'envol de la Mercedes 300 SLR de ce dernier.

1956 : début du massacre de Gal Oya, dans le dominion de Ceylan.

1958 : résolution 128 du Conseil de sécurité des Nations unies, sur une plainte du Liban.

1962 : Frank Morris, John Anglin et Clarence Anglin s'échappent d'Alcatraz, c'est prétendument la seule évasion réussie de toute l'histoire du « Rocher ».

1963 :

le bonze vietnamien Thích Quảng Đức s'immole par le feu, à Saïgon.

George Wallace, gouverneur de l'Alabama, tente d'empêcher la fin de la ségrégation raciale, à l'université d'Alabama.

1964 : à Cologne, Allemagne fédérale, Walter Seifert tue dix personnes, avec un lance-flammes et une lance, avant de se suicider.

1981 : Issei Sagawa tue et mange, en partie, une étudiante néerlandaise à Paris. Il a, depuis, repris une activité presque normale, en son Japon natal, en 2020...

1982 : sortie aux États-Unis du film E.T. l'extra-terrestre de Steven Spielberg.

2004 : Cassini-Huygens survole Phœbé.

2005 : libération des otages Florence Aubenas et Hussein Hanoun, son guide irakien.

2008 : lancement du Fermi Gamma-ray Space Telescope.

2009 : l’O.M.S. déclare l’état de pandémie mondiale, due à la grippe A/H1N1.

2012 : Bujar Nishani est élu président de la république d’Albanie.

2013 : en Grèce, le gouvernement Samarás décide, unilatéralement, c'est-à-dire sans l'approbation du Parlement hellénique, de la fermeture de la partie télévisuelle de la Radio Télévision Hellénique, déclenchant un mouvement de protestation dans le monde, en particulier en Europe, et de grève générale en Grèce.

2017 :

premier tour des élections législatives en France.

Élections législatives anticipées au Kosovo.

Lors du référendum consultatif, les Portoricains se prononcent en faveur de la transformation de leur territoire en 51e État des États-Unis.

| Liens externes | |

| https://fr.wikipedia.org/wiki/11_juin | |

| Notes et références | |

| ALCA | Alcatraz : Liste des Prisonniers |

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | |||||||||||||||||||||||||

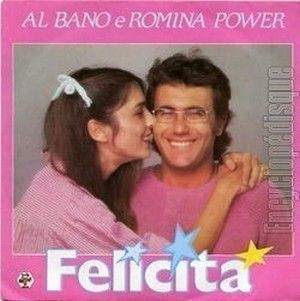

Al Bano et Romina Power : Felicità

Felicità (Bonheur en italien) est une chanson italienne du duo Al Bano et Romina Power (alors couple dans la vie) de l'été 1982, et fut classée deuxième au Festival de Sanremo.

Auteurs/Compositeurs : Cristiano Minellono, Dario Farina, Gianni Stefani.

Le Bébête show avait fait une parodie en 1983 : La politica, avec comme paroles C'est Fabius aux finances, Mauroy en vacances, La politica...

En 2004, la chanson a été reprise par Eve Angeli (Une chanson dans le cœur) et Al Bano l'a rechantée avec Francine Jordi.

En 2011, Julien Cazarre a parodié cette chanson pour rendre un hommage a un joueur de Saint-Étienne, Bănel Nicoliță.

È tenersi per mano andare lontano, la felicità

È il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità

È restare vicini come bambini, la felicità

Felicità

È un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa che va

È la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità

È abbassare la luce per fare pace, la felicità

Felicità

È un bicchiere di vino con un panino, la felicità

È lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità

È cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità

Felicità

La nostra canzone d'amore che va

Come un pensiero che sa di felicità

Senti nell'aria c'è già

Un raggio di sole più caldo che va

Come un sorriso che sa di felicità

È una sera a sorpresa la luna accesa e la radio che va

È un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità

È una telefonata non aspettata, la felicità

Felicità

È una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità

È una mano sul cuore piena d'amore, la felicità

È aspettare l'aurora per farlo ancora, la felicità

Felicità

La nostra canzone d'amore che va

Come un pensiero che sa di felicità

Senti nell'aria c'è già

Un raggio di sole più caldo che va

Come un sorriso che sa di felicità

La nostra canzone d'amore che va

Come un pensiero che sa di felicità

| Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Liens externes | |||

| |||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | |||||||||||||||||||||||||

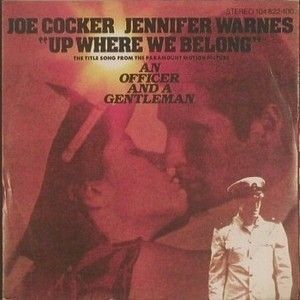

Joe Cocker & Jennifer Warnes : Up Where We Belong

Up Where We Belong est une chanson écrite par Will Jennings, composée par Buffy Sainte-Marie et Jack Nitzsche, interprétée en duo par Joe Cocker et Jennifer Warnes, qui fait partie de la bande originale du film Officier et Gentleman (avec Richard Gere) réalisé par Taylor Hackford et sorti en 1982 au cinéma.

La chanson obtient un important succès avec sa sortie en single, se classant en tête des ventes aux États-Unis et au Canada, 7e dans les charts britanniques, et dans les 5 premiers de plusieurs pays en Europe et en Océanie. En face b du single figure Sweet Little Woman, un morceau chanté par Joe Cocker en solo qui n'apparaît pas dans la bande originale du film mais sur son album Sheffield Steel.

Up Where We Belong a aussi reçu plusieurs distinctions, notamment le Grammy Award de la meilleure prestation pop d'un duo ou groupe avec chant, le Golden Globe de la meilleure chanson originale et l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1983.

Buffy Sainte-Marie, co-compositrice de la chanson, l'a enregistrée en 1996 sur son album Up Where We Belong.

In a world few hearts survive

All I know is the way I feel

When it's real, I keep it alive

There are mountains in our way

But we climb a step every day

Where the eagles cry

On a mountain high

Love lift us up where we belong

Far from the world below

Up where the clear winds blow

Live their lives looking behind

All we have is here and now

All our lives, out there to find

There are mountains in our way

But we climb a step every day

Where the eagles cry

On a mountain high

Love lift us up where we belong

Far from the world we know

Where the clear winds blow

No time to cry

Life's you and I

Alive today

Where the eagles cry

On a mountain high

Love lift us up where we belong

Far from the world we know

Where the clear winds blow

Where the eagles cry

On a mountain high

Love lift us up where we belong

| |||||||||||||||||||||||||||

| Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

10 juin : Événements

Événements

1329 : début de la bataille de Pélékanon qui voit s'affronter une armée ottomane dirigée par Orkhan et une force expéditionnaire byzantine dirigée par Andronic III et défaite, marquant de la sorte la fin des tentatives de dégager les cités d'Anatolie assiégées par les Ottomans.

1574 : les troupes royales françaises dirigées par le maréchal de Matignon enlèvent Saint-Lô aux protestants.

1609 : des reliques de Basile de Riazan sont retrouvées en bon état de conservation 314 ans après sa mort.

1619 : la bataille de Sablat oppose l'armée protestante à l'armée catholique du Saint-Empire, et se termine par la victoire de cette dernière. C'est un des premiers conflits armés de la guerre de trente ans.

1624 : signature du traité de Compiègne, un traité de paix entre la France et les Provinces-Unies, qui permet à la France de continuer de s'opposer à l'Espagne, dans le cadre de la guerre de quatre-vingts ans, en finançant l'effort de guerre des Provinces-Unies contre celle-ci.

1719 : la bataille de Glen Shiel, lors de la rébellion jacobite, voit la victoire des armées britanniques sur les jacobites écossais et l'armée espagnole.

1793 :

bataille de Machecoul, pendant la guerre de Vendée.

fondation juridique du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, par décret de la Convention, sur l'insistance de Lakanal.

1794 : la loi du 22 prairial an II instaure la grande Terreur.

1807 : la bataille d'Heilsberg voit la victoire de Napoléon Ier, sur l'armée russe commandée par Levin August von Bennigsen.

1815 : bataille de Muzillac, pendant la Chouannerie de 1815.

1817 : conclusion du traité de Paris, entre l'Autriche, l'Espagne, la France, l'Angleterre, la Prusse et la Russie. Il permet l'exécution de l'article 99 de l'acte du congrès de Vienne, déterminant la réversion des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla.

1838 : le massacre de Myall Creek a lieu en Nouvelles-Galles du Sud, en Australie. Vingt-huit aborigènes sont massacrés par des colons blancs. Sept des meurtriers sont reconnus coupables, condamnés à mort, et exécutés par pendaison, marquant la première fois que des blancs sont condamnés et exécutés par le gouvernement pour leurs exactions envers les aborigènes.

1861 : la bataille de Big Bethel, pendant la guerre de Sécession, se termine avec la victoire des confédérés.

1864 : la bataille de Brice's Crossroads, pendant la guerre de Sécession, se termine par une victoire des confédérés.

1878 : fondation de la Ligue de Prizren, ayant pour but la réunification de tous les territoires albanais en un État.

1886 : éruption du mont Tarawera en Nouvelle-Zélande entraînant 153 morts, détruisant au passage les Pink and White Terraces (« terrasses roses et blanches ») et créant une faille de 17 km de long au terme de trois mois.

1924 : assassinat du député socialiste italien Giacomo Matteotti.

1925 : formation à Toronto de l'Église unie du Canada à savoir une union des paroisses presbytériennes, méthodistes et congrégationalistes dans un seul service.

1940 : capitulation de la Norvège, fin de l'opération Weserübung.

1940 : Mussolini déclare la guerre à la France..

1942 : massacre de Lidice, en représailles de l'assassinat de Reinhard Heydrich ; les SS exécutent la majorité des habitants de ce village.

1944 : massacre d'Oradour-sur-Glane, plus grand massacre de civils commis en France par les armées allemandes (dont des Alsaciens malgré-nous), qui fait 642 morts.

1971 : massacre du corpus Christi au Mexique. Des dizaines de manifestants, réclamant la fin de l’impunité, et un pays plus démocratique, sont tués dans une attaque d'un groupe paramilitaire.

1979 : premières élections européennes au suffrage universel direct en France et dans les huit autres États membres d'alors simultanément, dont ressortira Simone Veil comme premier président (femmes et hommes confondus) du Parlement de l'U.E., issue d'une liste de centre droit déjà majoritaire dans l'Union

1988 : premier concert européen au Stade de la Beaujoire de Nantes en Bretagne du groupe musical Pink Floyd lors de sa tournée A Momentary Lapse of Reason Tour.

2011 : résolution n° 1985 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la non-prolifération nucléaire en République populaire démocratique de Corée du nord.

2014 : l’EIIL et des rebelles sunnites battent des forces gouvernementales irakiennes lors de la bataille de Mossoul et s’emparent de la province de Ninawa.

2019 : le président de la République hellénique (grecque) Prokópis Pavlópoulos dissout le Parlement et convoque des élections anticipées pour le 7 juillet afin de renouveler pour quatre ans les 300 députés

2019 : un massacre dans le village de Sobane-Kou dans la région de Mopti au Mali cause une centaine de morts (dans la sinistre continuation des massacres de Lidice, Oradour et mexicain ci-avant).

| Liens externes | |

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | |||||||||||||||||||||||||

10 juin : Célébrations

Célébrations

| Pas de journée mondiale répertoriée pour cette date. |

| République du Congo : fête de la Commémoration de la Conférence nationale souveraine. |

| France : |

| Guyane française : commémoration de l'abolition de l'esclavage. |

| Portugal : jour du Portugal, célébration du poète Luís de Camões. |

| Christianisme : dans le lectionnaire de Jérusalem, station dans la Fondation de Zabinus, Nouveau Saint-Zacharie, Au Deuxième Mille (dans LA, au début du Ve s., station vraisemblablement à Bethphagé) ; mémoire de Zacharie prophète ; lecture de Za. 3, 7 – 6, 15 (Za. 3, 7 – 4, 9 LA), I Cor. 12, 26(-31) (I Cor. 12, 26 – 13, 10 LA) et Lc 11, 49 – 12, 2 (Mt. 23, 34 – 24, 1 LA); mots communs entre l'évangile et l'épître: apôtres et prophètes. |

| Liens externes | |

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | |||||||||||||||||||||||||

Gérard Manset : Il voyage en solitaire

Il voyage en solitaire est une chanson écrite et composée par Gérard Manset en 1975, deuxième titre de l'album Manset. L'album original Y a une route appelé aussi Manset est sorti en 1975 sous la référence C.064.13038 avec ce titre, enregistré en avril 1974 (Studio de Milan) et non en 1975. La chanson est composée en 1973 et déposée à la Sacem sous le titre provisoire de Il chante la terre. Selon Daniel Lesueur, le succès de la chanson est probablement dû à l'opiniâtreté du producteur de France Inter Daniel Hamelin qui, ayant découvert ce titre en face B d'un 45 tours promotionnel, le programma jusqu'à ce que la chanson soit distribuée commercialement

La chanson va connaître un succès considérable en 45 tours, et atteindre des chiffres de ventes de 300 000 exemplaire, et une dixième place dans les classements de la chanson française3. Elle sera reprise, entre autres, par Danielle Messia, Hervé Vilard, Michel Pelay, Florent Pagny, Cheb Mami, Alain Bashung et Vox Angeli.

Paroles

Il voyage en solitaire

Et nul ne l'oblige à se taire

Il chante la terre

Il chante la terre

Et c'est une vie sans mystère

Qui se passe de commentaire

Pendant des journées entières

Il chante la terre

Mais il est seul un jour

L'amour l'a quitté, s'en est allé

Faire un tour de l'autre côté

D'une ville où y avait pas de places pour se garer

Il voyage en solitaire

Et nul ne l'oblige à se taire

Il sait ce qu'il a à faire

Il chante la terre

Il reste le seul volontaire

Et puisqu'il n'a plus rien à faire

Plus fort qu'une armée entière

Il chante ma terre

Mais il est seul un jour

L'amour l'a quitté, s'en est allé

Faire un tour de l'autre côté

D'une ville où y avait pas de places pour se garer

Et voilà le miracle en somme

C'est lorsque sa chanson est bonne

Car c'est pour la joie qu'elle lui donne

Qu'il chante la terre

Source : Musixmatch

Paroliers : Gerard Manset

| Liens externes | |

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | |||||||||||||||||||||||||

Cochise

Cochise (« chêne » en apache) est un chef apache du groupe des Chiricahuas, né vers 1810, probablement dans l'Arizona, et mort le 9 juin 1874.

Premières années

Les date et lieu de naissance de Cochise ne sont pas précisément connus ; il serait né entre 1800 et 1815, probablement vers 1810, dans le nord du Mexique ou dans le sud-est de l'Arizona. Certains historiens pensent qu'il est né dans les montagnes Chiricahua, territoire qu'occupaient alors les Chokonens, groupe d'Apaches Chiricahuas dont Cochise faisait partie. Il est le fils d'un chef des Chokonens, probablement Pisago Cabezón, et a au moins deux jeunes frères nommés Coyuntura et Juan, ainsi qu'une sœur. Le nom que Cochise reçut à la naissance nous est aujourd'hui inconnu. Dans sa jeunesse, il se fait appeler Goci, ce qui signifie littéralement « son nez », en référence à son nez aquilin

Peu de choses sont connues sur ses premières années mais, étant fils de chef, il a probablement reçu une éducation et un entraînement supérieurs à la plupart des autres jeunes de son âge.

À la naissance de Cochise, les Apaches vivent dans une paix relative avec les Espagnols. En effet, après des décennies de conflits, le vice-roi de Nouvelle-Espagne, Bernardo de Gálvez, fait publier en 1786 l'Instrucción dans laquelle il préconise une nouvelle politique vis-à-vis des Amérindiens. Le gouvernement tente de persuader les Apaches de venir s'installer à proximité des presidios où on leur fournit des rations, des vêtements ou encore de l'alcool, afin de briser le système social apache en les rendant dépendants des Espagnols. Le début de la guerre d'indépendance du Mexique qui coïncide approximativement avec la naissance de Cochise, change de manière significative les relations entre les Apaches Chiricahuas et le Mexique. En effet, la guerre a épuisé l'argent public et réduit les fonds alloués au maintien des presidios et aux rations prévues pour les Apaches.

À la fin des années 1830, il épouse Dos-teh-seh, fille de Mangas Coloradas, avec qui il a deux fils : Tazha né au début des années 1850 et Naiche né vers 1856

Affaire Bascom

En 1861, il est accusé injustement par les autorités américaines de l’enlèvement d’un enfant blanc. Après lui avoir proposé l’hospitalité sous sa tente, le lieutenant George Nicholas Bascom tente de le prendre en otage pour obtenir la libération de l’enfant.

Si Cochise réussit à s’échapper, plusieurs membres de sa famille sont capturés. Rapidement, il fait prisonnier quatre Américains pour négocier la libération des Apaches retenus prisonniers. Finalement soldats et Apaches exécutent leurs otages respectifs. Ulcéré par la pendaison de son frère Coyuntura et de deux de ses neveux, Cochise commence alors une guerre ouverte qui dure plus de dix ans. Il s’allie alors avec son beau-père Mangas Coloradas et devient chef d’une bande de deux cents guerriers Chiricahuas et Mimbreños.

Il entreprend une guerre de résistance contre les colons blancs qui envahissent son territoire. À la bataille d'Apache Pass en 1862, il subit une défaite face à l’artillerie du général James Henry Carleton. Il devient peu après le principal chef apache à la suite de la mort de Mangas Coloradas capturé par traîtrise, torturé et mis à mort. Il se réfugie avec ses hommes dans les monts Dragoon et Chiricahua et ils échappent à leurs poursuivants pendant près de dix ans, faisant régner la terreur sur tout le territoire apache.

Puis, un jour, un blanc, Thomas Jeffords, chargé de transporter le courrier et de traverser le territoire apache, vient voir Cochise sans armes avec un drapeau blanc. Tous les deux sont honnêtes, hommes de parole et loyaux. Une amitié naît que le temps n'a pas détruit. Cochise s’engage à ce que le courrier passe toujours sans être attaqué, du moment qu'il s'agit de courrier public et non de messages de l'armée. La guérilla continue mais « le courrier » passe toujours sans la moindre anicroche.

En 1872, conseillé par Thomas Jeffords, Cochise accepte d’engager des négociations de paix avec le général Oliver Otis Howard. Les deux parties s’entendent sur l’arrêt des hostilités et la création d’une réserve à Sulphur Springs, sur le territoire Chiricahua, à la condition que celui qui dirige la réserve soit son ami, Thomas Jeffords. Cochise y a vécu jusqu'à sa mort en 1874.

Citations

À son ami Thomas Jeffords :

« Ce sont toujours les faibles qui perdent. Longtemps nous avons été les plus forts. Maintenant, nous sommes les plus faibles. Nous serons battus et nous mourrons, lentement si l'on réussit à nous enfermer dans des réserves, rapidement si l'on nous anéantit au cours d'une bataille. Puis ce sera votre tour. Après en avoir fini avec nous, vous vous tournerez vers d'autres peuples. Je suis certain que vous ne cesserez jamais de vous battre contre ces peuples qui sont sur des terres lointaines, de l'autre côté des océans et qui parlent des langues incompréhensibles. Serez-vous plus forts qu'eux ? Vous écraseront-ils ? Peu importe. Je ne sais qu'une chose : vous vous battrez sans répit. Partout où il y a des êtres vivants, la guerre est permanente. Nous autres Indiens, nous approchons de notre fin. La vôtre viendra aussi. Un homme fort rencontre toujours un homme plus fort que lui. »

« Shikissen (« mon frère »), crois-tu que tu me reverras encore en vie ? Je sens la mort venir, ce sera pour demain matin vers dix heures. Crois-tu alors qu'on se retrouvera ? Durant ma maladie, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir bien souvent, et j'en suis venu à la conclusion que les vrais amis se rejoignent là-haut, plus loin que les montagnes, quelque part au-delà des cieux. C'est ce que je crois. »

Réponse faite après la proposition concernant le déplacement de son peuple sur la réserve de Tularosa au Nouveau-Mexique :

« Ceci est un bien long voyage. Là-bas, les mouches dévorent les yeux des chevaux. De mauvais esprits hantent ces lieux. Je veux rester dans nos montagnes, là où leurs eaux m'ont si souvent désaltéré. Je ne veux pas quitter mon pays. »

Dans la culture populaire

Films

La négociation entre Cochise et Thomas Jeffords et la bataille d'Apache Pass firent l'objet au cinéma de trois westerns américains :

Le Massacre de Fort Apache (Fort Apache) de John Ford (1948)

La Flèche brisée (The Broken Arrow) de Delmer Daves (1950)

Au mépris des lois (Battle at Apache Pass) de George Sherman (1951)

Dans la saga Arme Fatale, Martin Riggs (interprété par Mel Gibson) appelle son coéquipier Roger Murtaugh (interprété par Danny Glover) par le nom du chef apache.

Dans la série Falling Skies, Cochise est le surnom donné par les Humains à Chichauk Il'sichninch Cha'tichol, allié et fils du chef de la race alien des Volm.

Dans la série le Bureau des légendes, Cochise est le nom de code donné par les analystes à un ancien officier supérieur de Saddam Hussein, devenu haut responsable militaire de l'organisation Etat Islamique situé à Raqqa qui cherche à faire défection.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Maria Ozawa

Maria Ozawa (小澤マリア, Ozawa Maria) est une actrice pornographique japonaise, née le 8 janvier 1986 dans la préfecture d'Hokkaidō. Du fait de ses origines, son charme est décrit comme un « parfait équilibre de beauté japonaise teintée d'un soupçon d'exotisme. » Sa plastique, sculptée par le hockey sur gazon qu'elle pratique depuis l'école, lui permet d'accéder aux plus hautes marches du hit parade des actrices de sa spécialité. Elle est également connue sous le pseudonyme de Miyabi, qu'elle portait à ses débuts.

Biographie

Maria Ozawa est née le 8 janvier 1986 à Hokkaidō, Japon d'une mère japonaise et d'un père canadien-français (québécois). Ancienne élève de la Christian Academy in Japan, ses passe-temps favoris sont la guitare, le hockey sur gazon et la cuisine. Elle se déclare amatrice de jeux vidéo et possède une Nintendo DS Lite ros ainsi qu'une console PlayStation 2 rose.

Ozawa a toujours été très franche concernant sa vie privée et ses activités lors d'entretiens avec les journalistes. Elle les détaille et publie des photos d'elle sur son site. Enfin elle répond sans détours aux questions que lui posent ses admirateurs sur son blog ouvert en 2005. Elle affirme s'être familiarisée avec la pornographie dès l'adolescence grâce à des vidéos appartenant à un ami de son frère et apprend « les 48 positions » dans un livre qu'elle s'est acheté elle-même. Elle dit avoir connu ses premières expériences sexuelles à l'âge de 13 ans et que son type d'homme est un japonais romantique.

En 2002, alors qu'elle est toujours scolarisée, Ozawa apparaît, en compagnie du groupe pop Kinki Kids, dans une courte publicité de 30 secondes vantant le Chocolat DARS. Elle y partage du chocolat avec un des chanteurs tout en tenant discrètement l'autre par la main.

En 2008, les quotidiens Shūkan Bunshun etTokyo Sports rapportent que Maria Ozawa a été vue en compagnie de la star du J-pop Koki Tanaka du groupe KAT-Tun. Interrogée sur ce sujet par le journal, elle n'a ni infirmé ni confirmé cette rumeur: « Quand je sors avec quelqu'un, je lui reste totalement fidèle ! Par principe, je refuse les rencontres purement sexuelles. Ce n'est pas une bonne chose et puis, un seul petit ami, c'est largement suffisant. »

En 2017, Maria Ozawa est en couple avec Jose Sarasola, chef Philippin et ancien concurrent de l'émission "Pinoy Fear Factor. Elle vit désormais aux Philippines.

Carrière

Contrairement à la plupart des actrices du genre, Ozawa n'est pas « chassée » par un découvreur de talents travaillant pour le compte d'une agence spécialisée. Elle est introduite dans l'industrie du film pornographique par un ami acteur du genre.

En 2005, elle débute comme modèle, sous le pseudonyme Miyabi, pour le site internet shirouto-teien.com au mois de juin 2005 pour lequel elle pose à plusieurs reprises et interprète une courte vidéo gonzo éditée au format CD-R et DVD-R.

En 2015, après 10 ans dans l'industrie des films pour adultes, elle décide de suspendre sa carrière d'actrice pornographique. Elle souhaite jouer des rôles pour la télévision. Face aux difficultés rencontrées pour continuer une carrière plus classique au Japon, elle s'installe aux Philippines.

S1 No. 1 Style

Ozawa signe ensuite un contrat qui la lie à S1 No. 1 Style (en), un studio qui produit des films pornographiques. Sa première vidéo 新人xギリモザ ナンバーワンスタイル (New Face – Number One Style) qu'elle interprète sous le nom de Maria Ozawa est réalisée par Hideto Aki et paraît le 7 octobre 2005. L'actrice se souvient être tellement anxieuse pendant le tournage qu'elle ne parvient pas à regarder son partenaire en face. Ozawa tourne ensuite pour S1 au rythme d'une vidéo par mois jusqu'au mois de février 2007. Il s'agit souvent de vidéos gonzos. Elle figure dans plusieurs compilations dont ハイパーギリギリモザイク (Hyper – Barely There Mosaic) la mettant en scène aux côtés de Sora Aoi, Yua Aida, Yuma Asami, et Honoka, autres Idoles de la vidéo pornographique. La vidéo est présentée par les studios en 2006 à l'AV Open, un concours entre les studios japonais pour élire la vidéo la mieux vendue. La vidéo remporte le premier prix.

Maria Ozawa quitte S1 au début de l'année 2007 pour Dasdas (DAS), une société débutante. Elle est accompagnée dans sa démarche par Rin Suzuka, Reina Matsushima and Rin Aoki.

Das et autres studios de production

Après la fin de son premier contrat d'exclusivité, Ozawa signe un contrat avec Dasdas, une firme naissante pour laquelle elle interprète des films aux pratiques plus « extrêmes » qu'à ses débuts avec S1 : sodomie, gang bang, bukkake, simulation de viol, urophilie, scatophilie, tortures physiques, etc.

Dasdas publie ses premières vidéos le 25 avril 2007 dont l'une, intitulée Beautiful Eurasian News Anchor Maria Ozawa Desiring Nakadashi Rape (Maria Ozawa, une belle eurasienne, désire être violée par plusieurs), met en scène Maria Ozawa.

Vers la fin de l'année 2007, Ozawa signe un contrat non exclusif avec アタッカーズ (Attackers), un studio connu pour être spécialisé dans les scènes de viol. Sa première vidéo interraciale, 黒人輪姦 (Multiple Black Rape (Violée par de nombreux noirs)) est mise sur le marché par Dasdas au mois de mai 2008.

Dès le mois de juin 2008, elle abandonne Dasdas pour Ran-maru, des studios nouvellement créés avec lesquels elle publie sa première vidéo le 19 juillet 2008.

Les studios pour lesquels Ozawa travaille jusqu'ici font partie de Hokuto Corporation, un regroupement de studios produisant des vidéos pornographiques.

Un peu plus tard, dans le courant de l'année 2008, Ozawa interprète une variété de vidéos pour le compte de différents producteurs dont son premier film saphique (Rezu - レズ) intitulé W Cast Premium Lesbian édité par LADYxLADY, filiale de Soft On Demand (SOD). Ozawa tourne sa première vidéo non censurée. Quatre publications non censurées sont diffusées sur Internet par XVN en septembre 2008. Les deux premières vidéos sont destinées à être incluses dans un DVD de 90 minutes intitulé Tora-Tora Platinum Vol.49 Maria Ozawa paru le 26 septembre 2008. Les deux dernières composent le DVD Tora-Tora Platinum Vol. 52 Maria Ozawa mis sur le marché le 31 décembre 2008.

Au mois de janvier 2009, Ozawa interprète 集団ニューハーフ輪姦乱交レイプ小澤マリア (Shemale Orgy Gangbang Rape) avec trois actrices transsexuelles pour DAS et, en mars de la même année, débute dans l'horreur érotico-pornographique du viol par des tentacules avec 触獣丸呑みアクメ 小澤マリア (Monster Swallowing Ecstasy Maria Ozawa) pour le compte de SOD

En 2009, trois studios (DAS, Moodyz et M's Video Group) sélectionnent chacun une vidéo impliquant Maria Ozawa pour les représenter au concours AV Grand Prix. La compilation The Queen of DAS produite par DAS gagne le Prix de la scène vidéo la plus violente. M's Video Group remporte le Prix spécial dans la catégorie de l'actrice vidéo la plus représentative avec Oral Venus.

Sa vidéo la plus récente intitulée 女王様ブッカケ中出し輪姦ザーメン塗れの元S女 (Queen of Bukkake, Nakadashi, Gang Rape) est publiée par Cross en avril 2010.

Elle tourne ensuite en 2010 pour Colmax (Maria Ozawa, le journal hard d'une superstar). Le film est sorti en juin 2010.

Autres activités

Parallèlement à ses activités d'actrice de films pornographiques, Maria Ozawa a également fait des apparitions sporadiques dans des films de V-cinema, dans des séries télévisées, des vidéos et a posé pour un album photos ainsi que pour des revues glamour et pornographiques. On a pu également la voir, dans un clip vidéo, accompagner le groupe de hip-hop japonais DS455 (Summer Time in the D.S.C.).

En 2007, elle interprète le personnage d'Anita (アニータ) de la série télévisée Tokumei Kakarichō Tadano Hitoshi (特命係長・只野仁) diffusé sur la chaîne TV Asahi.

À deux reprises en 2007, Ozawa est stripteaseuse au "Shinjuku New Art", un cabaret situé dans le quartier de Shinjuku. Elle y danse dans différentes tenues, apparaissant successivement en danseuse du ventre, en geisha et en vachère. Trois vidéos de sa prestation sont parues ainsi qu'un entretien journalistique accordé dans les coulisses en marge de sa prestation. Bien qu'ayant suivi des cours de formation, elle reste très anxieuse au cours de ses exhibitions. Elle poursuit son expérience à Macao. Son numéro intitulé Tokyo Nights, est visible au Rockza, le club de l'hôtel Grand Lisboa, du 16 août au 6 septembre 2008. Elle y est entourée d'autres actrices japonaises du X. Le spectacle reçoit un accueil mitigé.

Elle prête son concours à la réalisation de documents publicitaires dans lesquels on peut la voir avec des tatouages temporaires.

Toujours en 2007, l'actrice a interprété le rôle d'Anita dans le téléfilm Tokumei Kakarichō Tadano Hitoshi (特命係長・只野仁) sur la chaîne TV Asahi. Toujours en 2007, elle participe à l'émission de variétés télévisées Megami no hatena (« La Déesse de Ce Qui Est ») sur les antennes de Nihon TV au cours de laquelle des actrices du film pornographique racontent les raisons qui les ont incité à entrer dans cette profession. Elle a également fait une apparition sur la chaîne japonaise MTV Japon (en) aux côtés de l'artiste de hip-hop SEAMO et figure avec le groupe de hip hop japonais de Yokohama DS455 dans leur clip vidéo de 2007 intitulé Summer Time in the D.S.C..

En 2008, Maria Ozawa, élue une des plus belles femmes au monde par le magazine Un Homme.fr, se dirige vers le cinéma classique. Les studios Three Dots Entertainment de Taipei (Taïwan) lui offrent un rôle aux côtés de Julianne Chu dans le film Invitation Only surnommé « le film d'horreur Taïwanais le plus radical jamais réalisé ». Ozawa y interprète le personnage d'un mannequin en vue et dialogue à la fois en anglais et en japonais. Son professionnalisme ayant fait bonne impression sur ses partenaires, son contrat est reconduit pour lui faire tourner d'autres scènes. Le film paraît à Taïwan au mois d'août 2008.

Ozawa qui est très appréciée à Taïwan pose dénudée pour la version taïwanaise de la revue FHM. Celle-ci paraît en mai 2009.

D'après un journal de septembre 2009, les studios indonésiens Maxima Pictures « font leur possible » pour attirer Maria Ozawa dans une comédie indonésienne intitulée Menculik Miyabi (Le rapt de Miyabi) qui doit sortir à la fin de l'année 2009

En novembre 2009, après l'échec de son projet de film indonésien, Ozawa commence à travailler pour le luxueux club de Deribarii herusu Tiger's Hole (虎の穴, Tora no Ana) à Shibuya.

En septembre 2010, Maria Ozawa est engagée comme Call-girl par le susdit établissement. Elle travaille également pour l'hostess club LILITH situé dans le quartier de Roppongi

Ozawa est actuellement l'une des actrices pornographiques japonaises les plus populaires et l'une des mieux payée des années 2000. Au cours d'une interview accordée en 2007, elle a déclaré tirer de sa profession un revenu mensuel minimum de 8 000 $ ce qui lui permet de vivre confortablement tout en payant un loyer de 1 682 $ pour un appartement haut de gamme. Bien que son activité soit lucrative, Maria Ozawa déconseille aux candidats potentiels de s'y engager.

L'actrice est très fière d'exercer son métier mais ses parents comme ses amis réprouvent son travail. Ces derniers ont coupé tous liens avec elle. Elle affirme qu'un jour, apportant des vidéos la mettant en scène pour les montrer à ses parents, ceux-ci refusent de les voir en la priant instamment d'arrêter cette activité.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rin Aoki

Rin Aoki (青木りん, Aoki Rin?) est une actrice pornographique et mannequin de charme japonaise. Elle a commencé sa carrière comme Gravure idol avant de se lancer dans la vidéo pornographique. Sa poitrine aux bonnets H à K selon les sources l'a faite plébisciter en tant que mannequin et lui a permis de remporter nombre de prix dans le métier d'idole de la vidéo pour adultes.

La gravure idol

Rin Aoki est née le 28 février 1985 à Yamagata, Japon. Elle est recrutée en 2002 à Harajuku comme gravure idol. Elle est alors âgée de 17 ans. Sa première vidéo-image, Bust, paraît en 2003 et la propulse à la notoriété. Après deux années passées dans le métier de mannequin glamour, Aoki décide de se lancer dans la vidéo pornographique et signe un contrat avec les studios S1 N°1, composante du groupe Hokuto Corporation, pour un cachet garanti de 13 millions de Yens (environ €96.500) annuels; montant qui se situe bien au-delà de la moyenne pour une idole de la vidéo pornographique

L'actrice de la vidéo pornographique

La première vidéo pour adultes d'Aoki, K-cup Active Idol Risky Mosaic, parait en mai 2006 sous la marque S1. Elle dit avoir été à l'aise lors de ce premier film mais gênée de montrer ses mamelons qui sont petits et peu colorés. Après avoir interprété dix vidéos en presque un an sous l'égide de S1, Aoki quitte les studios en compagnie de Maria Ozawa et quelques autres actrices au profit des studios DAS nouvellement créés. Se situant à l'opposé de la pornographie « douce » de S, Aoki évolue dans un registre plus extrême tel que viols simulés, éjaculations vaginales et urophilie. Aoki est à l'affiche dans 20 Shots Creampie!, la première vidéo de la série DASD parue le 25 avril 2007. Elle tourne encore six autres vidéos pour le compte de DAS dont son premier film inter-racial dans la série des Black Gang Rape

Aoki quitte la société DAS vers le mois d'août 2008 pour les tous nouveaux studios OPPAI avec lesquels elle interprète une première vidéo intitulée 108cm Kcup Rin. Tout en poursuivant sa collaboration avec OPPAI, Aoki travaille également pour Attackers et les tous nouveaux studios Ranmaru.

Notoriété et récompenses

Aoki est, au sein de l'industrie du film pornographique, une des dernières actrices à acquérir la notoriété grâce à sa poitrine généreuse. Elle se classe troisième en 2006 et neuvième en 2007 au Top 100 des ventes de vidéos sur le site de DMM (en)

Aoki fait une courte apparition dans la compilation intitulée ハイパーギリギリモザイク (Hyper – Barely There Mosaic) regroupant des scènes des Idoles Sora Aoi, Yua Aida, Yuma Asami, Maria Ozawa et Honoka et avec laquelle S1 a remporté l'AV Open de 2006

L'actrice est récompensée du prix Star AV Actress Award (主演AV女優賞) lors du septième concours annuel des Takeshi Kitano Entertainment Awards parrainés par le quotidien Tokyo Sports (東京スポーツ)

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9 juin : Décès

Décès

1012 : Unger, prélat polonais (° inconnue).

1572 : Jeanne d'Albret, reine de Navarre, mère de Henri IV(° 16 novembre 1528).

1701 : Philippe d'Orléans, prince royal français, frère de Louis XIV, dit Monsieur (° 21 septembre 1640).

1717 : Madame Guyon (Jeanne Marie Bouvier de la Motte Guyon, dite), mystique française (° 13 avril 1648).

1870 : Charles Dickens, écrivain britannique (° 7 février 1812).

1874 : Cochise, chef apache (° vers 1812).

1875 : Gérard Paul Deshayes, géologue et conchyliologue français (° 13 mai 1795).

1903 : Gaspar Núñez de Arce, poète et homme politique espagnol (º 4 août 1834).

68 : Néron, empereur romain de 54 à 68 (° 15 décembre 37).

1923 :

Helena du Royaume-Uni, troisième fille de la reine Victoria, sœur du roi Edouard VII (° 25 mai 1846).

Arishima Takeo, homme de lettres japonais (º 4 mars 1878).

1942 : Maurice Wilmotte, philologue belge (° 11 juillet 1861).

1944 : Pierre Souletie et Lucien Ganne, résistants français (° 12 février 1910 et 10 juin 1921).

1958 : Robert Donat, acteur britannique (° 18 mars 1905).

1961 : Camille Guérin, vétérinaire et biologiste français (° 22 décembre 1872).

1963 : Jacques Villon, peintre français (° 31 juillet 1875).

1973 :

John Creasey, écrivain britannique (° 17 septembre 1908).

Erich von Manstein, maréchal allemand (° 24 novembre 1887).

1974 : Miguel Angel Asturias, écrivain guatémaltèque, prix Nobel de littérature en 1967 (° 19 octobre 1899).

1979 : Cyclone Taylor, joueur de hockey sur glace canadien (° 23 juin 1884).

1989 : George Wells Beadle, généticien américain, prix Nobel de physiologie ou médecine en 1958 (° 2 octobre 1903).

1991 : Claudio Arrau, pianiste américain d’origine chilienne (° 6 février 1903).

1992 : Big Miller (en), chanteur et bassiste de jazz et de blues canadien d’origine américaine (° 18 décembre 1922).

1993 : Alexis Smith, actrice canadienne (° 8 juin 1921).

1995 : Noël Devaulx (René Forgeot, dit), homme de lettres français (° 9 décembre 1905 ou 1901).

1996 :

Rafaela Aparicio, actrice espagnole (° 9 avril 1906).

Aimé Major, chanteur et acteur québécois (° 7 février 1924).

Nhiek Tioulong, homme politique cambodgien (° 23 août 1908).

1997 : Stanley Knowles, homme politique canadien (° 18 juin 1908).

1998 : Agostino Casaroli, prélat italien, cardinal secrétaire d'État de 1979 à 1990 (° 24 novembre 1914).

1999 :

Patricio Eguidazu, footballeur espagnol (° 8 novembre 1919).

Maurice Journeau, compositeur français (° 17 novembre 1898).

Andrew L. Stone, scénariste, réalisateur, producteur et romancier américain (° 16 juillet 1902).

2000 :

John Abramovic, basketteur américain (° 9 février 1919).

Ernst Jandl, poète autrichien (° 1er août 1925).

Jacob Lawrence, peintre afro-américain (° 7 septembre 1917).

George Segal, peintre et sculpteur américain (° 26 novembre 1924).

2004 : Roosevelt Brown, joueur américain de football américain (° 20 octobre 1932).

2005 : Jean-Alain Tremblay, écrivain québécois (° 18 mars 1952).

2007 : Ousmane Sembène, réalisateur et écrivain sénégalais (° 1er janvier 1923).

2011 :

Tomoko Kawakami, seiyū japonaise (° 25 avril 1971).

Claude Léveillée, auteur-compositeur, interprète et acteur québécois (° 16 octobre 1932).

2012 : Audrey Arno, actrice et chanteuse française (° 7 mars 1942).

2014 :

Rik Mayall, acteur britannique (° 7 mars 1958).

Bob Welch, joueur de baseball américain (° 3 novembre 1956).

2015 : James Last, compositeur et chef d'orchestre allemand (° 17 avril 1929).

2019 : Yves Bot, magistrat français (° 22 août 1947).

| Liens externes | |

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | |||||||||||||||||||||||||