Monde : Etats Unis

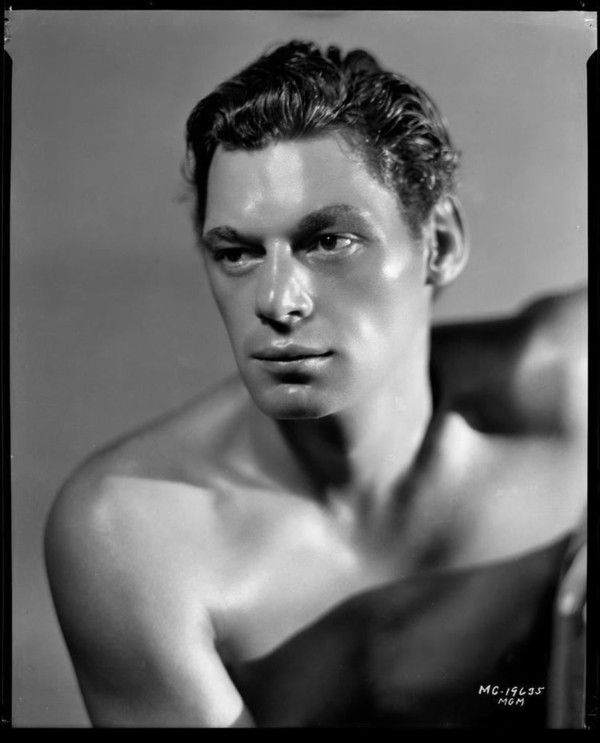

Johnny Weissmuller, né János Péter Weissmüller, le 2 juin 1904 à Freidorf (en) en Hongrie (aujourd'hui en Roumanie), mort le 20 janvier 1984 à Acapulco au Mexique, est un nageur olympique américain, cinq fois médaillé d'or aux Jeux olympiques et longtemps recordman du 100 m nage libre, ainsi qu'un acteur de cinéma, célèbre pour avoir incarné le personnage de Tarzan à douze reprises durant les années 1930 et 1940.

Johann Peter Weißmüller naît en 1904 à Freidorf (en) (en hongrois : Szabadfalu), village de Hongrie actuellement rattaché à la ville de Timișoara en Roumanie. Il est le fils de Peter Weißmüller et Elisabeth Kersch, une famille allemande du Banat. La famille émigre aux États-Unis en janvier 1905, quand l'enfant a sept mois.

Le père, Peter, est mineur à Windber, en Pennsylvanie. C'est là que naît Peter Jr., son plus jeune fils, le 3 septembre 1905, qui est donc américain de naissance, alors que le reste de la famille (qui déménage à Chicago où le père est embauché dans une fabrique de bière) devient apatride à la chute de l'Autriche-Hongrie.

À l'âge de neuf ans, Johnny Weissmüller contracte la poliomyélite. Son médecin lui suggère de pratiquer la natation pour aider à vaincre la maladie. Johnny guérit et continuera à exercer ce sport où il excelle.

Afin de pouvoir participer aux Jeux olympiques de Paris, en 1924. Johnny Weissmüller se fait passer pour son frère cadet, Peter, car en tant qu'apatride il n'aurait pu participer aux jeux. Après ses succès olympiques, la nationalité américaine lui est reconnue et il reprend sa propre identité.

Carrière sportive

Arrivée du 100 mètres nage libre aux JO de 1924 (Weissmuller ligne 4, son second ligne 5).Il est le premier homme à passer au-dessous de la minute au 100 mètres nage libre, le 9 juillet 1922, avec un temps de 58 s 6.

Aux Jeux olympiques de 1924 à Paris, il prive Duke Kahanamoku d'un troisième titre consécutif sur le 100 m nage libre. En trois jours, du 18 au 20 juillet, il s'octroie quatre médailles, l'or sur 100 mètres, 400 mètres et au relais 4 × 200 mètres, et même une médaille de bronze en water-polo. Il réussit à conserver son titre du 100 m nage libre, quatre ans plus tard. En deux Jeux olympiques, il obtient cinq médailles d'or et une en bronze.

Au total, il remporte cinquante-deux titres de champion des États-Unis et établit vingt-huit records du monde. La longévité de certains de ses records témoigne de sa grandeur pour la postérité. Son record du monde établi en 1927 sur le 100 yards nage libre subsiste durant dix-sept ans, celui du 100 m nage libre, qu'il abaisse à 57 s 4, restera dix ans. Johnny Weissmuller n'a jamais perdu une seule course, en compétition, jusqu'à sa retraite sportive.

Une des particularités de Johnny Weissmuller est de nager le crawl avec la tête hors de l'eau, méthode utilisée dans le water-polo.

Palmarès

Jeux olympiques

Médaille d'or au 100 m nage libre lors des Jeux olympiques d'été de 1924

Médaille d'or au 400 m nage libre lors des Jeux olympiques d'été de 1924

Médaille d'or au relais 4 × 200 m nage libre lors des Jeux olympiques d'été de 1924

Médaille d'or au 100 m nage libre lors des Jeux olympiques d'été de 1928

Médaille d'or au relais 4 × 200 m nage libre lors des Jeux olympiques d'été de 1928

Médaille de bronze de water-polo lors des Jeux olympiques d'été de 1924

Carrière cinématographique

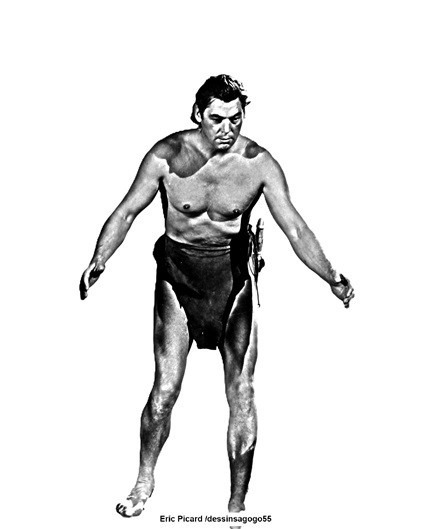

Johnny Weissmuller dans la bande-annonce de Tarzan, l'homme singe (Tarzan the Ape Man) (1932).

En 1929, Johnny Weissmuller signe un contrat avec une société de marque de sous-vêtements masculins, la BVD (Bradley, Voorhees & Day) qui l'emploie comme mannequin et représentant. Johnny voyage dans le pays entier et se produit dans des spectacles de natation, distribuant des publicités pour une marque de maillot de bains, signant des autographes et participant à des programmes de radio. La même année, il fait sa première apparition dans le film Glorifying the American Girl : il y apparaît en Adonis, ne portant qu'une feuille de vigne en guise de vêtement.

En 1932, il est choisi pour incarner Tarzan, le célèbre héros créé par Edgar Rice Burroughs. Sixième Tarzan et le premier parlant à l'écran, « Son impressionnante musculature et ses talents de nageur (de nombreuses séquences sous-marines illustrent certains Tarzan) l'ont rendu très populaire, les cinq premiers films produit par la MGM, comptant parmi les plus réussis du genre. Pour la suite, c'est sous contrat avec la RKO qu'il continue à être le « seigneur de la jungle ». » Il tient le rôle dans douze films et demeure, pour en avoir créé tous les stéréotypes (cri — ce dernier sera la plupart du temps utilisé ou imité dans les adaptations ultérieures —, langage), le Tarzan le plus célèbre de l'histoire du cinéma.

En 1948, Johnny Weissmuller n'a plus l'âge ni le physique du personnage (il a alors 44 ans et sa prise de poids est importante) ; Lex Barker de quinze ans son cadet lui succède. Weissmuller tente alors de poursuivre sa carrière, sans toutefois parvenir à changer de registre, devenant le héros d'une autre saga cinématographique, Jungle Jim. Sur une période de six ans et dans seize films (auxquels s'ajoute une série télévisée), il est le personnage, jusqu'à ce que (là encore), arrivé à la « limite d'âge physique », il ne puisse plus incarner l'aventurier.

Johnny Weissmuler a cinquante-et-un ans, lorsque sa carrière cinématographique s'achève (il ne fera plus que deux brèves apparitions au cinéma durant les années 1970).

L'après-Tarzan

Malgré deux millions de dollars de gains estimés pour ses films, Johnny Weissmuller accumule dettes et procès à cause de ses cinq mariages, et se retrouve vite ruiné par les nombreuses pensions alimentaires de ses ex-épouses. Devenu représentant pour une marque de piscine et sa santé s'étant fortement dégradée au fil des années, il finira interné dans un asile psychiatrique, où, paraît-il, il faisait retentir le cri de Tarzan. Johnny Weissmüller est mort d'un œdème pulmonaire, à l'âge de 79 ans.

Vie privée

La deuxième épouse de Weissmuller, Lupe Vélez dans East Is West (1930).Weissmüller s'est marié cinq fois : avec la chanteuse Bobbe Arnst (de 1931 à 1933), l'actrice Lupe Vélez (de 1933 à 1938), Beryl Scott (de 1939 à 1948), Allene Gates (de 1948 à 1962) et Maria Baumann (de 1963 à sa mort en 1984).

Avec sa troisième femme, Beryl, il a trois enfants : Johnny Weissmuller, Jr. (en) (1940-2006), Wendy Anne Weissmuller (1942), et Heidi Elizabeth Weissmuller (1944-1962).

Le « cri de Tarzan » : légendes et réalités

Il semble que ce cri caractéristique lancé par Johnny Weissmüller dans Tarzan, provienne en réalité de l'enregistrement audio d'un yodel autrichien, monté à l'envers et en accéléré.

Dans son livre Complete Book of the Olympics, David Wallechinsky raconte la fameuse légende du « cri de Tarzan » : le cri aurait été lancé en 1934 lors du tournage d'une scène du film Tarzan et sa compagne. Dans cette scène l'acteur, huilé pour mieux briller à la caméra, s'élançait accroché à sa liane, et Maureen O'Sullivan, qui l'enlaçait, aurait glissé et se serait malencontreusement retenue à la seule partie de l'anatomie de son partenaire qui n'avait pas été huilée. Selon l'auteur cette anecdote a été inventée de toutes pièces et n'est qu'une blague de l'équipe de tournage.

En revanche, Wallechinsky assure qu'en 1958, Weissmüller, participant à un tournoi de golf à Cuba, fut pris avec ses compagnons en otage par des combattants castristes : plein de sang-froid, il parvint à radoucir leurs ravisseurs en lançant le « cri de Tarzan ». Les combattants, parfaits connaisseurs de la culture américaine, lui lancèrent alors : « Tarzan! Welcome to Cuba! » (« Tarzan ! Bienvenue à Cuba ! »). Non seulement Weissmüller et ses compagnons ne furent pas kidnappés, mais ils furent escortés par les castristes.

Le nageur américain Johnny Weissmuller survole les épreuves de natation des Jeux de 1924 en remportant trois médailles d’or et une de bronze. Weissmuler, âgé de 19 ans, s’impose tout d’abord sur l’épreuve du 400 m nage libre en devançant le Suédois Arne Borg de près d’une seconde. Quelques jours plus tard, il remporte sa course de prédilection, le 100 m nage libre, en battant sous le temps de 59 secondes son compatriote Duke Kahanamoku, champion olympique de la distance 12 ans plus tôt. Puis, Johnny Weissmuller décroche le titre du relais 4 × 200m avec ses coéquipiers américains, devançant les deuxièmes de près de 9 secondes. Enfin, pour compléter ce palmarès, le nageur américain termine troisième du tournoi olympique de water-polo, portant son total de médailles à quatre.

Weissmuler remportera deux médailles supplémentaires aux Jeux olympiques de 1928, enrichissant un palmarès exceptionnel de 52 titres nationaux et de 67 records du monde. Il mettra un terme à sa carrière en n’ayant jamais perdu une course. En 1929, Johnny Weissmuler se lança dans le cinéma en interprétant le rôle de Tarzan.

Palmarès

Jeux olympiques

Médaille d'or au 100 m nage libre lors des Jeux olympiques d'été de 1924

Médaille d'or au 400 m nage libre lors des Jeux olympiques d'été de 1924

Médaille d'or au relais 4 × 200 m nage libre lors des Jeux olympiques d'été de 1924

Médaille de bronze de water-polo lors des Jeux olympiques d'été de 1924

Déchets nucléaires. Une étude met en lumière des risques liés à l’enfouissement

Selon des chercheurs américains, le verre et la céramique utilisés pour confiner les déchets radioactifs se détériorent de façon significative. À terme, des radiations risquent de s’échapper des contenants.

Le conditionnement des déchets nucléaires que certains États comme la France prévoient d’enfouir profondément sous terre ne prend pas en compte une interaction entre certains composés qui pourrait accélérer leur dégradation, met en garde une étude publiée lundi 27 janvier.

Dans plusieurs pays, dont la France qui dispose du deuxième parc de réacteurs au monde, les déchets ultimes les plus radioactifs sont conditionnés dans des blocs de verre cristallisés coulés dans des cylindres d’acier inoxydable, une vitrification destinée à assurer le confinement de la radioactivité sur le très long terme pour des matières qui peuvent être radioactives pendant des dizaines de milliers d’années.

Mais une étude pilotée par l’université américaine de l’Ohio, publiée dans la revue Nature Materials, met en lumière le fait que la corrosion du verre ou de la céramique utilisés pour confiner ces déchets est « accélérée de façon significative » dans certaines conditions.

Risque de libération des radiations « C’est inattendu. Jusqu’à présent, on considérait que l’acier inoxydable était inerte, qu’il finirait par s’oxyder malgré son nom, mais que vis-à-vis du verre qui contient les radioéléments il ne jouait aucun rôle », a expliqué un des auteurs de l’étude Stéphane Gin, chercheur au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) en France.

Sur un temps long, quel que soit le lieu de stockage profond, l’eau finit toujours par remplir les vides, notent les chercheurs. Dans ces conditions, la corrosion de l’acier est accélérée, accélérant elle-même la dégradation du verre et le risque de libération des éléments radioactifs.

Et cette accélération est « importante », a commenté dans un communiqué Xiaolei Guo, auteur principal de l’étude. « Cela indique que les modèles actuels ne sont peut-être pas suffisants pour garantir la sûreté du stockage de ces déchets », a-t-il ajouté.

Mais l’étude ne donne pas d’éléments chiffrés sur le temps à partir duquel les colis pourraient devenir problématiques.

Des conclusions à relativiser

D’autre part, l’étude se base sur les conditions environnementales du site de Yucca Mountain dans le Nevada, un temps envisagé par les Américains comme site de stockage en couche géologique profonde.

« La durée de vie et la stabilité du verre qui encapsule les radionucléides (sont) très dépendants de l’environnement, des conditions chimiques autour du colis, donc du site de stockage dans lequel on va les mettre », a souligné Stéphane Gin, assurant que les résultats « ne sont pas transposables directement » à d’autres projets comme celui de Cigéo en France.

Les conditions chimiques sur le site du Nevada « sont plus agressives » que celles du site choisi par la France pour stocker les déchets à 500 mètres sous terre à Bure (Est de la France), a-t-il assuré. Même si les conclusions pourraient ainsi être « moins défavorables », il a toutefois jugé opportun de se poser la question pour ce projet controversé dont les antinucléaires réclament l’abandon.

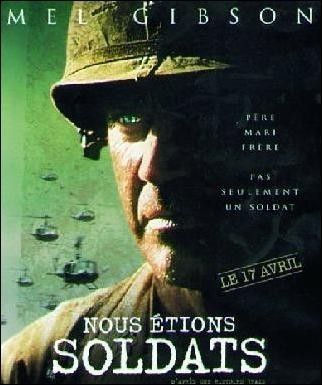

Nous étions soldats (We Were Soldiers) est un film américano-allemand réalisé par Randall Wallace, sorti en 2002. Ce film sur la guerre du Viêt Nam met en vedette Mel Gibson dans le rôle principal.

L'histoire est tirée du livre We Were Soldiers Once… And Young (en) de Joseph L. Galloway, journaliste témoin direct des évènements, et Harold « Hal » Moore, lieutenant-général à la retraite (lieutenant-colonel à l'époque des faits).

Après la défaite française au Vietnam, les États-Unis se préparent à intervenir. Le lieutenant-colonel Hal Moore secondé du sergent-major Plumley reçoit de nouveaux officiers qu'il forme et entraîne, il explique quelle va être la tactique employée au Vietnam : la rotation d'hélicoptères. Moore va commander le 7e de cavalerie, le légendaire régiment de Custer durant les guerres indiennes. Une fois au Vietnam, Moore se rend compte que les enseignements de la guerre d’Indochine n'ont pas été pris en compte, notamment à cause du manque de renseignement et de la méconnaissance du terrain. En novembre 1965, durant la bataille de la Drang (premier affrontement significatif de la guerre du Viêt Nam entre les forces américaines et nord-vietnamiennes), le 7e de cavalerie combat avec 400 hommes dans une clairière, encerclée par plus de 4 000 soldats ennemis. Environ 1 800 soldats vietnamiens mourront des bombardements, des mitraillages et des assauts au lance-flammes. Moore réchappera de cette bataille mais ne se pardonnera jamais de rentrer tandis que nombre de ses hommes sont morts, dont le jeune lieutenant Jack Geoghegan.

Fiche technique

Titre original : We Were Soldiers

Titre français et québécois : Nous étions soldats:

Réalisateur : Randall Wallace

Scénario : Randall Wallace, d'après le livre de Joseph L. Galloway et Hal Moore

Montage : William Hoy

Musique : Nick Glennie-Smith

Producteurs : Arne Schmidt, Jim Lemly, Randall Wallace

Sociétés de production : Paramount Pictures (États-Unis), Icon Productions

Budget : 75 000 000 USD (estimation)

Pays d'origine : États-Unis, Allemagne

Durée : 138 minutes

Dates de sortie :

États-Unis : 1er mars 2002

États-Unis : 1er mars 2002

France et

France et  Belgique : 17 avril 2002

Belgique : 17 avril 2002

Classification CNC : interdit aux moins de 12 ans (visa d'exploitation no 105124 délivré le 17 avril 2002)

Distribution

Mel Gibson : Lieutenant-Colonel Harold C. Moore Hal Moore

Madeleine Stowe : Julia Compton Moore (en)

Greg Kinnear : Major Bruce « Snakeshit » Crandall (en)

Sam Elliott : Sergent-Major Basil L. Plumley

Chris Klein : Lieutenant 2e classe John Geoghegan (en)

Keri Russell Barbara Geoghegan

Barry Pepper : Joe Galloway

Đơn Dương : Lieutenant-colonel Nguyễn Hữu An

Ryan Hurst : Sergent Ernie Savage

Robert Bagnell : Lieutenant Charlie Hastings

Marc Blucas : Lieutenant Henry Herrick

Josh Daugherty : Robert Ouellette

Jsu Garcia : Capitaine Tony Nadal

Jon Hamm : Capitaine Matt Dillon

Clark Gregg : Capitaine Tom Metsker

Mark McCracken (en) : Capitaine Ed « Too Tall » Freeman (en)

Bellamy Young : Catherine Metsker

Dylan Walsh : Capitaine Robert Edwards

Desmond Harrington : Bill Beck

Blake Heron : Galen Bungum

Brian Tee : Jimmy Nakayama

Luke Benward : David Moore

Patrick Saint-Esprit : le Général

Tournage

Le film a été essentiellement tourné sur le sol américain en Géorgie et en Californie.

Contexte historique

Hélicoptères Huey Dogs au Vietnam-Sud en 1969.

Ce film relève à tous égards d'un cinéma de sécurité nationale avec comme base historique la mise au point d'un procédé employant des moyens aériens accrus dans la stratégie de déploiement des forces armées des États-Unis. Cette tactique étant elle-même inspirée de celle mise en œuvre avec succès par les forces françaises durant la guerre d'Algérie (élaborée par le lieutenant-colonel Bigeard). En 1962 un groupe de réflexion nommé Tactical Mobility Requirements Board (en) fut créé à Fort Bragg à la demande du secrétaire à la Défense Mc Namara. Le père de cette doctrine militaire, nommée Airmobile, est Hamilton H. Howze. Celui-ci ambitionnait de rendre les moyens aériens pour l'armée de terre aussi révolutionnaires que le char blindé le fut pour la guerre terrestre.

Afin de faire la preuve de concept, la 11e division aéroportée fut convertie en 1re division de cavalerie américaine "Airmobile" et s'entraîna dès 1963.

Le baptême du feu de cette nouvelle méthode de déploiement des troupes par emploi massif d'hélicoptères (en) et soutien tactique par avions de bombardement fut la bataille de la Drang, dirigée par le lieutenant-colonel Harold Moore en novembre 1965. Le film est basé sur le livre du lieutenant-général Harold C. Moore et du journaliste Joseph L. Galloway.

Accueil

Box-office

Nous étions soldats remporte un succès commercial relativement modeste, récoltant 114 660 784 $ de recettes mondiales, dont 78 122 718 $ aux États-Unis, pour un budget de production de 75 000 000 $. Le long-métrage prend la première place du box-office américain le week-end de sa sortie avec 20 212 543 $ engrangés

Erreurs autour de l'embuscade des français

Au début du film, lors de l'embuscade du Groupement Mobile 100 français pendant la guerre d'Indochine, les uniformes français présentent de nombreuses erreurs. Bien que le GM100 ne comportait pas d'unité de la Légion Étrangère, le Capitaine et le Lieutenant sont présentés comme en étant des officiers, ils devraient donc porter des képis noir et non des képis blanc. Le Lieutenant français portent des galons de poitrines dorés sur fond bleu, propre aux troupes de marine. Les militaires français portent des bérets rouge normalement réservés aux troupes aéroportées avec l'insigne de béret (deux fusils croisés derrière une grenade) de l'infanterie et pour finir ils portent le béret "à l'anglaise" ; insigne de béret sur la gauche de la tête. Alors que dans l'armée française, à l'exception des commandos marine, l'insigne de béret est porté sur la droite de la tête.

L'embuscade du Groupement Mobile 100 est montrée comme une bataille n'ayant laissé aucun survivant côté français, or malgré de lourdes pertes et plusieurs jours de combat, le GM100 a réussi à se replier. Les forces françaises forment un convoi de plusieurs kilomètres composé de quatre rames des camions et artillerie. Un bataillon colonial, le 43e et deux bataillons composés de vétérans de Corée ayant servi au sein de la 2e DIUS. l'embuscade se déclenche au PK15, 15 km de Ankhé sur la route de Pleiku. le GM100 perd tous ses camions, 250 véhicules, 12 canons deux compagnies et demi d'infanterie. L'ensemble des unités fait mouvement vers Mang Yang pass le 24/25 juin 1954 puis Pleiku après d'autres combats les 27 et 28 juin 1954 sur la même route. Pas de képi blancs pour les légionnaires du Mang Yang, pas de bérets rouges pour les parachutistes qui interviendront du 25 au 29 juin. ces dernier n'auront aucune pertes.

Billy Drago, nom de scène de William Eugene Burrows, est un acteur et producteur américain, né le 30 novembre 1945 à Hugoton en Kansas et mort le 24 juin 2019 à Los Angeles en Californie

Billy Drago de son vrai nom William Eugene Burrows est le fils de l'acteur/réalisateur, William Eugene Burrows (1914 - 1999) et de Gladys Drago - Burrows (1917 - 1993). Le nom de scène Drago était le vrai nom de famille de sa mère, descendante d'une famille d'origine roumaine

Billy Drago est un acteur connu en particulier pour son interprétation du gangster Frank Nitti dans Les Incorruptibles en 1987, mais aussi pour son rôle du Démon de la Peur Barbas durant plusieurs épisodes de la série Charmed (entre 1999 et 2004), et sa participation au remake 2006 de La colline a des yeux par Alexandre Aja, où il campe un des mutants s'attaquant à une famille sur la route des vacances. On a également pu le voir dans le clip de Michael Jackson, You Rock My World en 2001.

Filmographie En tant qu’acteur

Films

1980 : Windwalker : Crow Scout

1981 : La Blessure (Cutter's Way) : Garbage Man

1985 : Pale Rider, le cavalier solitaire (Pale Rider) : Deputy Mather

1985 : Invasion U.S.A. : Mickey

1986 : Vamp : Snow

1987 : Banzai Runner : Syszek

1987 : Hunter's Blood : Snake

1987 : Les Incorruptibles (The Untouchables) : Frank Nitti

1988 : Héros (Hero and the Terror) : Dr Highwater

1988 : Freeway : Edward Anthony Heller

1988 : Dark Before Dawn : Cabalista Leader

1989 : Prime Suspect : Cyril

1989 : Héroïne Connection : Scalia

1989 : True Blood : Billy « Spider » Masters

1990 : Delta Force 2: The Colombian Connection : Ramon Cota

1991 : Immunité diplomatique (Diplomatic Immunity) : Cowboy

1992 : Secret Games : Mark Langford

1992 : Martial Law II: Undercover : Captain Krantz

1992 : Le Démon des armes (Guncrazy) : Hank Fulton

1993 : Death Ring : Danton Vachs

1993 : Glass Shadow (Cyborg 2) : Danny Bench

1993 : Lady Dragon 2 : Diego

1993 : The Outfit : Lucky Luciano

1994 : Lunarcop : Kay

1994 : Deadly Heroes : Jose Maria Carlos

1995 : Never Say Die : Reverend James

1995 : The Takeover : Daniel Stein

1995 : Mirror, Mirror III: The Voyeur : Anthony

1995 : Drifting School

1995 : Phoenix : Kilgore

1996 : Sci-fighters : Adrian Dunn

1996 : Blood Money de John Sheppird : Agent Pierce

1996 : Mad Dogs : Wells

1997 : A Doll in the Dark : Keith

1997 : Convict 762 : Mannix

1998 : Monkey Business : Branson

1998 : Lima: Breaking the Silence (en) de Menahem Golan : General Monticito Frantacino

1999 : Strike Zone : Alex Goddard

2000 : Mirror, Mirror IV: Reflection : Frederick Champion

2000 : Very Mean Men (en) de Tony Vitale (en) : Dante

2001 : Death Game : Shakes Montrose

2002 : Welcome to America : le vieillard fou

2002 : Deceivers : Esteban

2002 : Desert Rose

2002 : The Circuit : Lenny Grant

2004 : Tremors 4 : La Légende commence (Tremors 4: The Legend Begins) : Black Hand Kelly

2004 : Fort Doom : The Undertaker

2004 : Mysterious Skin : Zeke

2004 : Somewhere in the Middle : le père

2004 : Worn Like a Tattoo

2005 : El Muerto : le vieil indien

2005 : Demon Hunter : Asmodeus

2005 : Blood Relic : Harry

2006 : Seven Mummies : Drake

2006 : La colline a des yeux (The Hills Have Eyes) : Papa Jupiter

2007 : Moving McAllister : la demoiselle

2012 : The Lords of Salem

Téléfilms

1979 : No Other Love : Brian

1987 : Dangereuse défense (In Self Defense) : Edward Reeves

1993 : Brisco County (The Adventures of Brisco County Jr.) : John Bly

1997 : Assault on Devil's Island : Carlos Gallindo

1999 : Soccer Dog (Soccer Dog: The Movie) : l’attrape-chien

2006 : 13 Graves : Red Maines

Séries télévisées

1982 : Johnny Belinda : Cutter

1986 : Nord et Sud 2 : Rat

1987 : Le Magicien : Tonio

2000 : X-Files : Aux frontières du réel : Orell Peattie

2001 : Charmed : Barbas

2006 : Les Maîtres de l'horreur : Christopher

2008 : Supernatural : Dr Benton

En tant que producteur

1995 : Mirror, Mirror III: The Voyeur

2005 : Blood Relic (vidéo)

| | |

| | |

| Liens externes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |

| Notes et références | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RUBRIQUE | |

| BIOGRAPHIE | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| DATE | |

| NAISSANCE | |

| DECES | |

| MISE A JOUR : | 2025 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SOMMAIRE | |

| Comment ça marche ??? Aide | |

| Actu de dessinsagogo55 | |

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | | | | | | | | | | | | | Faites votre pub |

| |

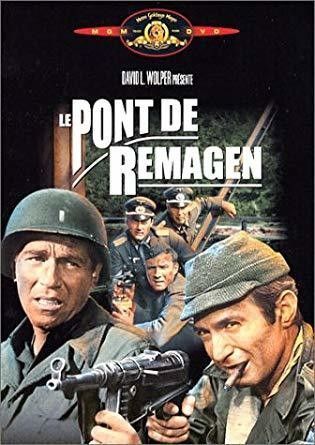

Le Pont de Remagen (titre original : The Bridge at Remagen) est un film américain réalisé par John Guillermin, sorti en 1969.

Le film raconte de manière assez libre les évènements autour de la prise, par l'armée américaine le 7 mars 1945, du pont de Remagen. Début mars 1945, les armées alliées progressent rapidement sur la rive occidentale du Rhin. Les ponts sur le Rhin ont été détruits un à un par les Allemands, il ne reste plus que celui de Remagen.

Le général von Brock a reçu l'ordre de détruire le pont, mais il cherche à le maintenir ouvert le plus longtemps possible, afin de faciliter la retraite des 75 000 soldats allemands de la XVe armée piégée sur la rive ouest du fleuve. Il confie le commandement du pont au Major Paul Kruger (Robert Vaughn) qui partage ses vues.

Au départ, l'armée US cherche à piéger la XVe armée en l'empêchant de traverser, et en pensant que le pont sera détruit par les Allemands ou les bombardiers alliés. Ce n'est que plus tard et fortuitement qu'elle s'aperçoit qu'elle peut capturer le pont intact.

Le major Kruger prend le commandement du pont, aidé par le capitaine Baumann (Joachim Hansen) (chargé des explosifs) et le capitaine Schmidt (Hans Christian Blech) chargé de la défense du pont. Il constate que les troupes prévues sur le papier sont inexistantes et que les renforts de panzers promis ont été envoyés ailleurs. Il reçoit les explosifs et fait poser les charges, mais, comme ce sont des explosifs industriels peu fiables,il ordonne de doubler les charges.

Le lieutenant Hartman (George Segal) est un commandant expérimenté d'infanterie mécanisée. Sa compagnie prend la ville de Meckenheim non défendue, et a ordre de poursuivre jusqu'à rencontrer de la résistance. Son chef de bataillon, le Major Barnes (Bradford Dillman), veut plaire à ses supérieurs et fait du zèle.

La compagnie prend ensuite la ville de Remagen et trouve le pont intact. Le général Shinner (E. G. Marshall) ordonne la capture du pont au Major Barnes : « Nous risquons une centaine d'hommes, mais nous pouvons en sauver dix mille ». Il se produit un évènement dramatique quand le jeune apprenti du bourgmestre, fanatisé, tire sur les Américains alors que le bourgmestre avait fait mettre des drapeaux blancs aux fenêtres de sa maison, à l'instar de plusieurs autres bâtiments de la ville.

Incapables de contrer l'attaque, le Major Kruger donne l'ordre de faire sauter la rampe d'accès au pont dans des conditions dramatiques, car un dernier train allemand approche en même temps que les chars américains qui dominent la vallée du fleuve. Le train est détruit.

Le général américain ordonne de cesser de tirer sur le pont et de le prendre intact. Les troupes sont réticentes, car elles craignent que le pont saute à tout moment. Elles s'avancent sur le pont et sont décimées. Les Américains tirent des obus fumigènes pour masquer les troupes qui commencent à arracher les explosifs et les câbles.

Quand le Major Kruger ordonne de faire sauter le pont, rien ne se passe car des conduites ont été sectionnées. Il ordonne à des soldats d'amorcer le dispositif de secours. Le pont saute dans un grand nuage de fumée, mais quand celui-ci se dissipe, on voit que l'essentiel du pont est toujours en place, car les explosifs étaient trop faibles pour détruire complètement le pont.

Le Major Kruger réussit à rejoindre l'État-Major allemand, qui a été repris en main par les SS, pour demander des renforts et une contre-attaque. Mais le général von Brock a été arrêté, et Kruger est arrêté aussi. Accusé de lâcheté et d'avoir tardé à faire sauter le pont contrairement aux ordres, il est fusillé. Peu avant son exécution, alors qu'il observe des avions dans le ciel et demande à quel camp ils appartiennent, l'officier SS qui commande le peloton d'exécution répond : « L'ennemi approche, Herr Major ». « Mais qui sont nos ennemis ? » médite-t-il.

Dans la nuit, les chars américains franchissent le pont. Hartmann recueille la reddition de Baumann et de ce qui reste des quelques défenseurs du pont.

Le 17 mars 1945, dix jours après sa prise, affaibli par les explosions et le trafic incessant, le pont s'effondra dans le Rhin, entrainant la mort de plusieurs soldats Américains du génie qui travaillaient à sa consolidation.

Le film et le Printemps de Prague

Ce film a été tourné en extérieurs en Tchécoslovaquie en 1968 dans la petite ville de Davle le long de la rivière Vltava car l'Allemagne de l'Ouest a refusé le tournage sur le site de Remagen. À cette époque, appelée le Printemps de Prague, la Tchécoslovaquie était regardée par l'URSS comme devenant trop libérale et peu orthodoxe dans ses valeurs politiques. Moscou tira argument de la présence de matériel militaire américain datant de la Deuxième Guerre - chars M24 Chaffee, camions GMC et autres matériels d'époque - utilisées comme accessoires pour la réalisation du film - comme preuve de l'existence d'une aide militaire secrète d'unités américaines et ouest-allemandes pro-tchèque et anti-soviétique, entre autres excuses politiques pour justifier l'invasion de la Tchécoslovaquie par le Pacte de Varsovie que les autorités soviétiques préparaient contre Prague. Par conséquent, alors que le film était encore en cours de réalisation, l'URSS envahit le pays et des MIG survolèrent les sites de tournage tandis que les Russes prétendaient que des espions américains se trouvaient parmi les acteurs et l'équipe dut quitter le pays en taxi.

Fiche technique

Titre : Le Pont de Remagen

Titre original : The Bridge at Remagen

Réalisation : John Guillermin

Scénario : Roger O. Hirson (histoire), William Roberts, Richard Yates

Photographie : Stanley Cortez

Musique : Elmer Bernstein

Production : David L. Wolper

Pays d'origine :  États-Unis

États-Unis

Format : Couleurs - cinémascope (2,35:1) - son mono - 35 mm

Genre : Film dramatique, Film d'action, Film de guerre

Durée : 115 minutes

Date de sortie :

13 août 1969 aux  États-Unis

États-Unis

Distribution

George Segal : Lieutenant Phil Hartman

Robert Vaughn : Major Paul Kruger

Ben Gazzara : Sergent Angelo

Bradford Dillman : Major Barnes

E. G. Marshall : Général Shinner

Peter Van Eyck : Général von Brock

Hans Christian Blech : Capitaine Karl Schmidt

Joachim Hansen : Capitaine Otto Baumann

Bo Hopkins : Caporal Grebs

Steve Sandor : Soldat Slavek

Günter Meisner : Général SS Gerlach

Robert Logan : Soldat Bissell

Matt Clark+ : Caporal Jellicoe

Heinz Reincke : Holzgang

Sonja Ziemann : Greta Holzgang

Anna Gaël : Une polonaise

Vít Olmer : Lieutenant Zimring

Frank Webb : Soldat Glover

Tom Heaton : Lieutenant Pattison

Paul Prokop : Capitaine John Colt

Richard Münch : Général von Sturmer

Rudolf Kalina : Caporal SS

Rudolf Jelínek Soldat Manfred

Fritz Ford : Colonel Dent

Pavel Solty : Rudi

Rolf Jahnke : Wilhelm

Zoanel Braunschlager : Lieutenant allemand

Karel Mares : Lieutenant allemand d'infanterie montée

Václav Neuzil : Sergent Becker

Jan Schánilec : Lieutenant Eckert

La Légende de Zorro (The Legend of Zorro) est un film américain réalisé par Martin Campbell et sorti en 2005.

Il s'agit de la suite du film Le Masque de Zorro de Martin Campbell sorti en 1998.

Malgré la promesse faite dix ans auparavant à sa femme Elena, Alejandro doit à nouveau enfiler la tenue de Zorro pour combattre un complot des Chevaliers d'Aragon visant à empêcher la Californie d'intégrer les États-Unis en tant qu'État de l'Union.

Fiche technique

Titre original : The Legend of Zorro

Titre français : La Légende de Zorro

Réalisation : Martin Campbell

Scénario : Alex Kurtzman et Roberto Orci

Musique : James Horner

Production : Gary Barber, Roger Birnbaum, John Gertz, Amy Lescoe, Laurie MacDonald, Walter F. Parkes, Lloyd Phillips et Steven Spielberg

Sociétés de production : Columbia Pictures, Spyglass Entertainment et Amblin Entertainment

Budget : 75 000 000 $

Pays d'origine : États-Unis

Langue : anglais et espagnol

Format : couleur

Genre : Aventure

Durée : 129 minutes

Dates de sortie :

Royaume-Uni : 24 octobre 2005

Royaume-Uni : 24 octobre 2005

France et

France et  Belgique : 26 octobre 2005

Belgique : 26 octobre 2005

États-Unis et

États-Unis et  Canada : 28 octobre 2005

Canada : 28 octobre 2005

Distribution

Antonio Banderas : Don Alejandro de la Vega / Zorro

Catherine Zeta-Jones : Elena de la Vega

Rufus Sewell : Armand

Adrian Alonso : Joaquin de la Vega

Alberto Reyes : Frère Ignacio

Julio Oscar Mechoso : Frey Felipe

Gustavo Sánchez Parra : Guillermo Cortez

Nick Chinlund : Jacob McGivens

Giovanna Zacarias : Blanca Cortez

Carlos Cobos : Tabulateur

Michael Emerson : Harrigan

Shuler Hensley : Pike

Pedro Armendariz Jr. : Gouverneur Riley

Mary Crosby : Femme du gouverneur

Mauricio Bonet : Don Verdugo

Fernando Becerril : Don Diaz

Xavier Marc : Don Robau

Pepe Olivares : Phineas Gendler

Alexa Benedetti : Lupe

Tony Amendola : Père Quintero

Brandon Wood : Ricardo

Alejandro Galan : Policier

Leo Burmester : Colonel Beauregard

Tina French : Paysanne

Rayo Rojas : Joueur de polo

Raúl Mendez : Ferrog

Mar Carrera : Marie

Pedro Altamirano : Propriétaire du saloon

Silverio Palacios : Gardien-chef de la prison

Alfredo Ramírez : Garde

Juan Manuel Vilchis : Garde

Antonio Gallegos : Gardien de prison

Philip Meheux : Lord Dillengham

Matthew Stirling : Stoker

Pedro Mira : Abraham Lincoln

Bande originale

La musique originale du film a été composée par James Horner.

Collecting The Ballots

Stolen Votes

The Governor'S… And Then Elena

This Is Who I Am

Classroom Justice

The Cortez Ranch

A Proposal With Pearls/Perilous Times

Joaquin'S Capture And Zorro'S Rescue

Jailbreak/Reunited

A Dinner Of Pigeon/Setting The Explosives

Mad Dash/Zorro Unmasked

Just Done Drop Of Nitro

The Train

Statehood Proclaimed

My Familly Is My Life

Critiques

Sur le site Rotten Tomatoes, le film détient une note de 26 % avec son consensus indiquant, "La Légende de Zorro peut survivre à beaucoup de choses, mais il semble qu'il ne puisse pas survivre au mariage". Il a obtenu une note de 47⁄100 sur Metacritic.

Box-office

États-Unis États-Unis

Canada Canada | 46 464 023 $ | 2 janvier 2006 | 8 |

France France | 2 174 876 entrées | - | 9 |

Total Monde Total Monde | 142 400 065 $ | - | - |

|---|

Autour du film

Ce film est la suite du Masque de Zorro sorti en 1998.

En prison, l'un des agents, en montrant un masque, dit à Zorro en prison que sa place est dans un musée. Et la vôtre aussi ! » Un clin d’œil à Indiana Jones et la Dernière Croisade de Steven Spielberg, producteur exécutif du film.

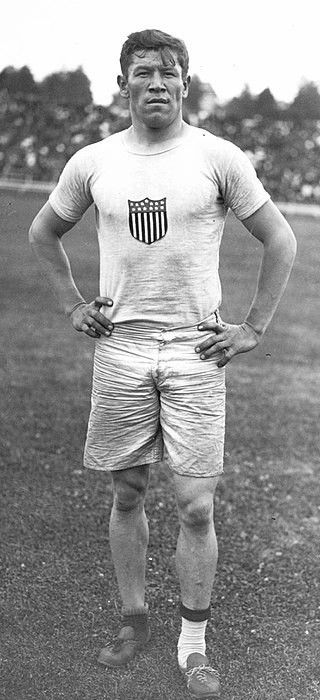

L’Américain Jim Thorpe fut l’une des vedettes de ces Jeux en remportant les deux épreuves combinés de l’athlétisme. Cet Indien de la tribu des Algonquins à la stature massive (1,87 m pour 83 kg) s’imposa tout d’abord sur le pentathlon, discipline comportant le saut en longueur, le lancer du javelot, le 200 m, le lancer du disque, et le 1 500 m (à ne pas confondre avec le pentathlon moderne). Quelques jours plus tard, l’athlète de 25 ans battit le record du monde dans les dix épreuves du décathlon, décrochant à l’occasion sa deuxième médaille d’or. Ses exploits sportifs furent salués par le président américain Théodore Roosevelt, par le tsar Nicolas II et par le roi Gustave V de Suède qui considéra Thorpe comme « le plus grand athlète du monde ».

Plus tard, un journal du Connecticut révéla que Jim Thorpe reçut un salaire pour avoir joué dans un club de baseball de Caroline du Nord peu avant les Jeux olympiques de 1912. L'athlète américain avoua son « méfait » en précisant qu'il joua pour cette équipe modeste « par plaisir et non par appât du gain ». Thorpe fut contraint en 1913 de restituer ses deux médailles au Comité international olympique pour cause de professionnalisme, une première dans l’histoire des Jeux.

Jim Thorpe réclama toute sa vie sa réhabilitation. Il faudra attendre 1982 pour que le CIO, par l’intermédiaire de Juan Antonio Samaranch, lui accorde son pardon et lui restitue ses titres obtenus à Stockholm, 29 ans après sa mort. Son fils, Jack Torpe déclara à l’occasion : « Je suis sûr que mon père est parmi nous aujourd'hui, et que les mots lui manqueraient pour exprimer sa gratitude »

Cavalier est un magazine mensuel de la presse masculine américaine dans le style de Playboy, fondé en 1952 par Fawcett Publications

Il a notamment publié des nouvelles ou des articles d'Isaac Asimov, Ray Bradbury, Robert Coover, Leonard Feather, Bruce Jay Friedman, Nat Hentoff, John Clellon Holmes, Garson Kanin, Stephen King, Henry Kuttner, John D. MacDonald, Alberto Moravia, Thomas Pynchon, Isaac Bashevis Singer, Valerie Solanas, Theodore Sturgeon, William Tenn et Colin Wilson.

Casino est un film américain réalisé par Martin Scorsese, sorti en 1995. L'histoire s'inspire d'un ouvrage de Nicholas Pileggi, qui a cosigné le scénario avec le réalisateur. Les deux rôles masculins principaux sont interprétés par Robert De Niro et Joe Pesci (qui jouaient déjà ensemble et sous la direction de Scorsese dans Les Affranchis et Raging Bull), accompagnés de Sharon Stone qui a reçu pour son rôle le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique en 1996.

Casino est le seizième long-métrage de Martin Scorsese et il marque la huitième collaboration avec Robert De Niro, la dernière avant une interruption de 22 ans. (si on excepte le film Malavita, coproduit par Scorsese mais pas réalisé par lui-même, où De Niro joue le rôle principal, et une publicité pour un casino tournée par Scorsese avec De Niro et Di Caprio). Scorsese et De Niro ne se retrouveront ensemble pour un film qu'en 2018 avec le projet The Irishman.

Au début des années 1970, Sam « Ace » Rothstein (Robert De Niro) est envoyé à Las Vegas par la mafia de Chicago pour diriger l'hôtel-casino Tangiers financé en sous-main par le puissant syndicat des camionneurs et qui sert de paravent à la mafia. Il a un contrôle absolu de toutes les affaires courantes, et gère d'une main de fer cette « terre promise », tandis que l'argent coule à flots. Le Tangiers est l'un des casinos les plus prospères de la ville et Ace est devenu le grand manitou de Vegas, secondé par son ami d'enfance, Nicky Santoro (Joe Pesci). Mais celui-ci va peu à peu prendre ses distances pour s'engager dans un chemin plus sombre et criminel. Impitoyable avec les tricheurs, et obsédé par la maîtrise de tous les événements, Rothstein se laisse pourtant séduire par une prostituée, Ginger McKenna (Sharon Stone), virtuose de l'arnaque et d'une insolente beauté.

Fou amoureux, il lui ouvre les portes de son univers, l'épouse et lui fait un enfant. Mais leur relation se révèle être à l'image de Las Vegas, scintillante en apparence, mais en réalité rongée de l'intérieur. Un temps séduite, Ginger n'arrive pas à oublier son ancien souteneur, Lester Diamond (James Woods), un petit escroc sans envergure. La mécanique bien huilée du Tangiers et la vie personnelle de Sam ne vont pas tarder à se gripper, et tous les personnages vont être voués à la déchéance d'une manière ou d'une autre, sans rédemption possible.

Fiche technique

Titre : Casino

Titre original : Casino

Réalisation : Martin Scorsese

Scénario : Martin Scorsese et Nicholas Pileggi, adapté du roman Casino : amour et honneur à Las Vegas de ce dernier

Musiques : Jean-Sébastien Bach, Otis Redding, Keith Richards, Mick Jagger, Georges Delerue, Maria Graver, Devo, The Animals.

Photographie : Robert Richardson

Montage : Thelma Schoonmaker

Direction artistique : Dante Ferretti

Décoration : Rick Simpson

Production : Barbara De Fina (en) et Joseph P. Reidy

Sociétés de production : Universal Pictures, Syalis DA, Légende Entreprises et De Fina-Cappa

Société de distribution : Universal

Pays d'origine : États-Unis

Dates de tournage : du 14 septembre 1994 au 25 janvier 1995.

Langue originale : anglais

Format : couleurs (Technicolor) (Eastmancolor)- Ratio 2,35:1 - DTS-Stereo - Format Super 35mm au tournage - 35mm anamorphosé à la projection.

Genre : drame, gangsters

Durée : 178 minutes

Budget : entre 40 et 50 millions $

Dates de sortie en salles :

États-Unis : 22 novembre 1995

France, Belgique : 13 mars 1996

Mention CNC : interdit aux moins de 12 ans, art et essai (visa d'exploitation no 89625 délivré le 8 mars 1996)

Distribution

Robert De Niro : Sam « Ace » Rothstein

Sharon Stone Ginger McKenna/Rothstein

Joe Pesci : Nicky Santoro

James Woods : Lester Diamond

Don Rickles : Billy Sherbert

Alan King Andy Stone

Kevin Pollak : Phillip Green

Pasquale Cajano (en) : Remo Gaggi

L.Q. Jones : Pat Webb

Dick Smothers (en) : Sénateur

Frank Vincent : Frank Marino

Richard Riehle : Charlie Clark

John Bloom : Don Ward

Joseph Rigano : Vincent Borelli

Paul Herman : le parieur dans la cabine téléphonique

Catherine Scorsese (en) : Mme Piscano

Nobu Matsuhisa : Ichikawa

Frankie Avalon : lui-même

Jerry Vale : lui-même

Oscar B. Goodman : lui-même

Steve Allen : lui-même (caméo)

Jayne Meadows : elle-même (caméo)

Alfonso Gomez-Rejon : un tireur au fusil à pompe

Steve Schirripa : un homme dans un bar

Dick Warlock : un agent de sécurité

Genèse du projet

À la suite de l'échec de son film précédent Le Temps de l'innocence sorti en 1993, Scorsese réunit les ingrédients qui avaient fait son succès dans Les Affranchis sorti en 1990. Casino marque la huitième collaboration entre Scorsese et son acteur fétiche Robert De Niro. À noter que Joe Pesci jouait déjà aux côtés de De Niro dans Les Affranchis, dont le scénario était également basé sur un ouvrage de Nicholas Pileggi. Cette similitude dans la distribution et l'équipe, ainsi que de nombreuses thématiques communes aux deux films – univers mafieux, ascension et chute du héros, infidélité et trahison, avec la voix-off qui commente l'action – ont mené certains critiques ou spectateurs à envisager Casino comme une simple suite, voire une copie, des Affranchis.

Une histoire vraie

Le film s'appuie sur l'histoire réelle de Frank Rosenthal, qui dirigeait plusieurs casinos à Las Vegas, le Stardust, le Fremont, le Marina et l'Hacienda (aujourd'hui le Mandalay Bay) pour le compte de la mafia de Chicago dans les années 1970 et au début des années 1980, ainsi que d'Anthony Spilotro dit « Tony la fourmi », gangster envoyé par Joey Aiuppa (le boss de l'Outfit de Chicago) pour protéger Rosenthal. Tout comme dans le film, à la suite de ses nombreux dérapages, Spilotro fut battu à coups de batte de baseball et enterré vivant avec son frère lors d'une réunion entre mafieux dans un champ de maïs de l'Indiana en 1986. La police de Chicago soupçonna Joey Aiuppa d'en être le commanditaire, mais faute de preuves suffisantes, il ne sera pas inculpé. Le 4 octobre 1982, Rosenthal est victime d'une attaque à la voiture piégée, dont il sortira indemne. Il fut mis sur la liste noire des joueurs interdits d'accès dans les casinos du Nevada en novembre 1988. Il prit sa retraite en Californie puis en Floride. Le rôle de Ichikawa est basé sur la vie du casse-cou japonais Akio Kashiwagi (en). Très célèbre dans le monde du jeu dans les années 1970, il avait dilapidé tous ses crédits à la fin des années 1980, devant des millions de dollars à plusieurs dirigeants de casinos. Il fut assassiné par la mafia japonaise en 1992 à Tokyo.

Lieux de tournage

Scorsese choisit de tourner dans un casino plutôt que dans un studio, cherchant absolument le réalisme. Le casino Tangiers évoque en fait le Stardust. Mais les prises de vues eurent lieu au Riviera de Las Vegas pendant un mois, de nuit, entre 1 et 4 heures du matin

Casting

Casino marque la huitième et avant-dernière collaboration entre Scorsese et son acteur fétiche Robert de Niro. Leur rencontre cinématographique remonte à 1973, année de Mean Streets. Ils ont ensuite tourné ensemble Taxi Driver (1976), New York, New York (1977), Raging Bull (1980), La Valse des pantins (1982), Les Affranchis (1990), le remake Les Nerfs à vif (1992) et The Irishman (2019).

L'avocat de Sam dans le film, Oscar B. Goodman, surnommé le porte-parole de la pègre, et par la suite maire de la ville (1999), fait une apparition symbolique dans le film dans son propre rôle.

Pour le rôle de Ginger, plusieurs actrices furent envisagées avant Sharon Stone, à savoir Nicole Kidman, Kim Basinger, Melanie Griffith, Traci Lords et Madonna

Comme dans d'autres films de Martin Scorsese, la mère du réalisateur, Catherine Scorsese, fait une apparition dans Casino. Elle joue ici la mère de Piscano, le bras droit de Nicky.

Don Rickles qui joue le directeur du casino Billy Sherbert a vraiment connu Sam « Ace » Rothstein en participant à un de ses shows télé "The Frank Rosenthal Show" en 1977.

Au niveau des costumes, Robert de Niro porte 70 costumes différents durant le film et Sharon Stone 40 robes différentes pour un budget total d'un million de dollars. À la fin du tournage, les comédiens ont été autorisés à les garder.

Montage

Comme sur la plupart des films de Martin Scorsese, et contrairement à ce qui se passe en général sur les films américains de l'époque, le montage ne débute qu'une fois le tournage terminé.

Selon le réalisateur « c'est un film qui a une histoire mais pas d'intrigue », c'est pourquoi il a été difficile à monter, l'histoire suivant une logique d'épisodes. 45 minutes du film sont coupées, que la monteuse trouve néanmoins « vraiment merveilleuses » mais ces coupes sont jugées indispensables pour que le film puisse fonctionne. La structure du film est difficile à trouver. L'idée de la corruption à Las Vegas devait à l'origine intervenir beaucoup plus tard : la séquence où on voit un des employés du casino entrer dans la salle des comptes et mettre de l'argent dans une valise ne devait apparaître qu'au bout d'une heure de film, mais elle est déplacée dans le début, afin qu'on sente la corruption pendant la suite du récit, « en arrière-plan »:

Il s'agit du premier film sur lequel Martin Scorsese et sa monteuse Thelma Schoonmaker travaillent en montage non-linéaire. Grâce à ce système, il leur est possible de faire plusieurs montages d'une scène sans avoir à défaire ce qui a été fait, à l'inverse du montage directement sur pellicule. Par ailleurs, cette technique permet aussi de voir les fondus sans attendre, comme précédemment, qu'ils soient produits par le laboratoire. Ceci les aide à placer des fondus enchaînés dans les mouvements de caméras qu'ils jugent trop longs, pour les raccourcir (en particulier des travellings). Sous l'influence de la Nouvelle Vague, ils étaient jusqu'alors hostiles au fondu, notamment dans son utilisation classique (pour figurer le passage du temps). Le premier essai est tenté dans la scène où le personnage incarné par Robert De Niro regarde des joueurs japonais. Un fondu est fait au milieu du travelling avant sur lui permettant à la fumée de sa cigarette qui sort de sa bouche d'arriver sur le fondu. Jugeant cet effet réussi, le réalisateur et sa monteuse le répètent dans le film afin d'en faire une figure de style

Musique

Disque 1

"Contempt – Thème de Camille" de Georges Delerue

"Angelina/Zooma, Zooma Medley" de Louis Prima

"Hoochie Coochie Man" de Muddy Waters

"I'll Take You There" de The Staple Singers

"Nights in White Satin" de The Moody Blues

"How High The Moon" de Les Paul & Mary Ford

"Hurt" de Timi Yuro

"Ain't Got No Home" de Clarence 'Frogman' Henry

"Without You" de Nilsson

"Love Is the Drug" de Roxy Music

"I'm Sorry" de Brenda Lee

"Go Your Own Way" de Fleetwood Mac

"The Thrill Is Gone" de B. B. King

"Love Is Strange" de Mickey & Sylvia

"The 'In' Crowd" de Ramsey Lewis

"Stardust" de Hoagy Carmichael

Disque 2

"Walk on the Wild Side" de Jimmy Smith

"Fa-Fa-Fa-Fa-Fa (Sad Song)" d'Otis Redding

"I Ain't Superstitious" de Jeff Beck Group

"The Glory of Love" de The Velvetones (en)

"(I Can't Get No) Satisfaction" de Devo

"What a Diff'rence a Day Made" de Dinah Washington

"Working in the Coal Mine" de Lee Dorsey

"The House of the Rising Sun" de The Animals

"Those Were the Days" de Cream

"Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me)" de Tony Bennett

"Slippin' and Slidin'" de Little Richard

"You're Nobody Till Somebody Loves You" de Dean Martin

"Compared to What" (Live) de Les McCann & Eddie Harris

"Basin Street Blues/When It's Sleepy Time Down South" de Louis Prima

"St. Matthew Passion (Wir setzen uns mit Tränen nieder)" de Johann Sebastian Bach (Orchestre symphonique de Chicago, dirigé par Sir Georg Solti)

Box-office

Casino remporte un succès commercial, engrangeant 116 112 375 $ de recettes mondiales, dont 42 512 375 $, pour un budget de production estimé entre 40 et 50 millions $

Le film totalise 1 657 908 entrées en France et 530 204 entrées en Allemagne

Distinctions

Golden Globes 1996 :

Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique pour Sharon Stone

Nomination au Golden Globe du meilleur réalisateur pour Martin Scorsese

Oscars 1996 :

Nomination à l'Oscar de la meilleure actrice pour Sharon Stone

American Cinema Editors 1996 :

Nomination au Eddie Award du meilleur montage pour Thelma Schoonmaker

MTV Movie Awards 1996 :

Nomination au MTV Movie Award de la meilleure actrice pour Sharon Stone

Nomination au MTV Movie Award du meilleur méchant pour Joe Pesci

Rubans d'argent 1997 :

Ruban d'argent du meilleur doubleur italien pour Gigi Proietti, doublant Robert De Niro

Ruban d'argent de la meilleure direction artistique pour Dante Ferretti