animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour bonsoir

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

- · passage pont neuf paris 19 eme siecle

- · dessin promenade en barque

- · gares du nord 19 eme siecle

- · la vie autrefois

- · rue leon maurice nordmann maison aux volets verts

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Paris autrefois -

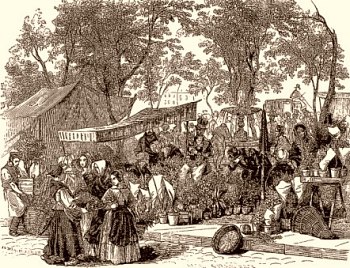

Paris autrefois - Vie quotidienne - Le marché aux fleurs -

LE MARCHÉ AUX FLEURS

(D'après Le Magasin pittoresque, par Édouard Charton, paru en 1842)

Paris, Le marché aux fleurs, Eugène Galien Laloue (1854-1941)

Dans chaque capitale on trouve de grandes promenades à allées droites ou des parcs à vertes pelouses, nulle part on n'admire un vaste jardin comme celui du Muséum, où les végétaux des contrées les plus éloignées ombragent les quadrupèdes et les oiseaux de leur pays. Toutefois l'étonnement qu'excite ce merveilleux ensemble est empoisonné par un regret : ces plantes, ces fleurs appartenant à tous ne sont la propriété de personne. On peut toujours les contempler de loin , et même les examiner de près à certaines heures ; mais jamais les emporter pour les partager avec sa famille, en jouir en commun et en faire l'ornement du foyer domestique.

Il y a plus ; cette classification des végétaux, ce rapprochement des espèces semblables, ce groupement de plantes dont la physionomie est la même, satisfait le botaniste, car c'est une image de l'ordre qui règne dans la nature ; mais elle répugne aux yeux de l'artiste qui aime les contrastes et les harmonies que l'on trouve dans le désordre apparent de la végétation livrée à elle-même. Aussi le Marché aux Fleurs me semble-t-il plus beau, plus pittoresque ; dans cette vaste corbeille de fleurs qui se renouvelle deux fois chaque semaine, les groupes les plus variés se forment naturellement.

Chaque jardinier apporte les fleurs nouvellement écloses dans ses jardins, ses haches et ses serres chaudes. Les végétaux les plus différents s'échelonnent les uns derrière les autres de manière à séduire l'acheteur par la variété de leur feuillage et la vivacité de leurs couleurs. Chaque saison apporte son tribut, qui se compose des fleurs de toutes les parties du monde mêlées à celles de nos champs et de nos jardins.

Au printemps, ce sont les Calcéolaires du Chili , les Cactus de l'Amérique tropicale, les Diosma, le Pelargonium et les Bruyères du Cap de Bonne-Espérance ; le Rhododendron de la Tauride (Rhododendron ponticum) et les Azalea de l'Amérique septentrionale, mêlés aux Primevères, aux Violettes et aux Anémones de nos parterres.

En été, lorsque les jeunes filles parent de fleurs les autels de la Vierge, c'est là qu'elles viennent chercher leurs plus beaux ornements. Alors les Myrtes , les Grenadiers, les Lauriers roses, les Jasmins, les Volkameria, les Amaranthes, les Dahlia, le Rochea falcata, tous enfants des pays chauds, suppléent à l'indigence des jardins où les chaleurs de juillet ont flétri nos fleurs européennes, amies de l'ombre et de l'humidité.

Conciergerie. Marché aux Fleurs

Dans l'arrière-saison, quand de toutes parts les arbres et les arbrisseaux sont couverts de fruits, lorsque le Jardin des Plantes lui-même présente les teintes mélancoliques de l'automne, la corbeille du Marché aux Fleurs est encore belle comme au printemps ; c'est avec admiration qu'un des horticulteurs les plus distingués de l'Angleterre, M. London, parle du coup d'oeil qu'il offre vers le milieu de septembre. Les Jasmins d'Espagne, les Myrtes, les Roses, les Magnolia à grandes fleurs, la Ketmie des jardins (Hibiscus syriacus), brillent à côté des fleurs d'automne de nos jardins, les Asters, les Phlox, les Dahlia et les Balsamines. En même temps des vignes, des pommiers nains et des fraisiers chargés de fruits rappellent la saison avancée que cette abondance de fleurs aurait pu faire oublier.

Cependant l'hiver arrive, la terre est détrempée par la pluie ou couverte de neige. Nul végétal ne résiste aux vents glacés du nord : les arbres se dépouillent de leurs feuilles, les plantes herbacées périssent ; mais à l'abri des vitres de ses haches et de ses serres l'industrieux jardinier prolonge pour ses plantes la douce température de l'été. Par d'ingénieux artifices, il les force à fleurir à l'époque où il n'y a point de fleurs sous le ciel, et, aux fêtes du nouvel an, il offre à l'ami de la nature l'innombrable variété des Camélia, les Roses du Bengale, les Réséda, les Jacinthes, le Tussilage odorant, des Jasmins et des Metrosideros.

En décembre ou janvier le Marché présente un aspect unique ; ces pauvres fleurs, arrachées à leur chaude demeure, transies de froid, ou courbées sous le poids de la neige, semblent implorer l'acheteur incertain et lui demander un asile. Alors la pitié entre dans son cœur, il emporte chez lui la fleur à demi morte, la ranime à la douce chaleur de son foyer, et la lieur reconnaissante se relève, ses feuilles flétries reverdissent, et elle semble remercier son bienfaiteur en lui prodiguant ses parfums, ou en réjouissant ses yeux par l'éclat de ses couleurs.

Marché Aux Fleurs au Pont Au Changes

Le Marché aux Fleurs n'est point un entrepôt de marchandises destinées seulement à satisfaire les caprices des riches ; c'est une institution morale qui fait pénétrer jusque dans la demeure de l'homme pauvre, condamné à perpétuité au séjour de la ville, quelque chose de l'aspect et du parfum de la campagne. En vivant avec les fleurs, le sens du beau se développe en lui ; comment n'en serait-il pas ainsi, s'il a constamment sous les yeux les plus parfaits modèles de la grâce des formes et de la vivacité des couleurs ? Je vais plus loin; je crois que le dessinateur d'étoffes ou de décors, l'orfèvre, le ciseleur, la modiste, la brodeuse, puiseront dans cette contemplation ce goût et ce sentiment de la forme qui peuvent élever leur profession au niveau de l'art.

Qui sait si le goût dont Paris est le centre, la grâce tant vantée, les ajustements de ses femmes, ne tient pas à l'amour des fleurs plus général chez nous que partout ailleurs. Qu'on n'imagine pas que j'invente ou que j'exagère. Voici un fait dont j'ai été témoin. Dans la belle bibliothèque botanique dont M. Benjamin Delessert accorde avec tant de libéralité la jouissance a tous ceux qui veulent étudier la science des végétaux, j'ai vu une fleuriste faire copier ces admirables plantes que l'on trouve figurées dans les oeuvres de luxe où les Anglais représentent les productions les plus remarquables des quatre parties du monde.

Au lieu d'inventer ces monstruosités connues sous le nom de fleurs de fantaisie, elle reproduisait les œuvres de la nature, toujours belles, toujours harmonieuses ; et le goût des femmes ne s'y trompait pas, car les fleurs inconnues de l'Inde et de l'Amérique obtenaient toujours la préférence sur ces compositions disgracieuses.

Marché aux fleurs

Sous le point de vue commercial, le Marché aux Fleurs est aussi d'une grande importance. Dans une visite faite au milieu d'août, M. l'abbé Berlèze, l'un de nos horticulteurs les plus habiles, estimait à 30000 le nombre de pots exposés eu vente, et à 45000 fr le produit des achats de la journée.

Pour le botaniste, le Marché aux Fleurs est une source d'instruction ; c'est la qu'il étudie les progrès des naturalisations, c'est là qu'il s'aperçoit qu'une plante n'est plus confinée dans les jardins botaniques, et qu'il peut se réjouir des nouvelles conquêtes de l'horticulture. Quand on songe que le Cobea, qui embellit d'une guirlande de verdure la fenêtre de la mansarde, est une plante du Mexique, que le Réséda, qui la remplit de ses parfums, est originaire d'Égypte, que toutes les plantes d'ornement sont à peu d'exceptions près, des végétaux exotiques naturalisés chez nous, on ne peut s'empêcher de dire que l'horticulteur qui popularise une belle fleur en facilitant sa culture, est au-dessus de celui qui n'a fait que l'importer dans les serres des riches amateurs.

Le Marché aux Fleurs tend à ce résultat, et on peut prévoir le temps où les végétaux que leur prix rend encore inaccessibles aux pauvres orneront sa demeure, et lui donneront des jouissances toujours plus vives que celles du riche qui regarde à peine la corbeille que son jardinier entretient sans qu'il s'en mêle, et renouvelle sans qu'il s'en aperçoive.

(D'après Le Magasin pittoresque, par Édouard Charton, paru en 1842)

Paris autrefois-Vie quotidienne-La Seine à Paris -

La Seine à Paris au XIXe siècle

(D'après A travers le monde, paru en 1895)

La Seine, nous apprend la géographie, est un fleuve de France qui en traverse la capitale Paris après avoir reçu son affluent la Marne. En Parisien qui se respecte, nous avions atteint un certain âge sans éprouver le besoin de nous munir d'autres renseignements que ces données classiques.

Mais que faire en été à moins qu'on n'excursionne ? La campagne ? non, pour rien au monde ; mais le souvenir d'anciens voyages poussés assez loin vers le nord de la France, en des endroits nommés, pensons-nous, Joinville, réveilla en nous des velléités de canotage, et voilà comment, un beau matin de septembre, nous nous lançâmes dans un yacht à la découverte de terres inconnues.

Promenade en barque sur la Seine.

Ferdinand Heilbuth (1826-1889)

Pour le premier jour nous voulions remonter le fleuve, nous lancer sur ses flots bleus, afin de pouvoir nous donner l'illusion d'un vrai voyage.

Notre expédition partit sous les auspices les plus favorables, saluée du bourdonnement joyeux de toute une bande de gens qui voguaient vers l'île de Robinson. Mais déjà le sentiment austère de notre mission s'emparait de nous : l'horizon, à notre nord, est barré par la haute structure du Point-du-Jour, ses arches innombrables hardiment profilées sur le ciel ; puis au-dessous de l'encadrement sombre d'une arche nous découvrons Paris. C'est là le véritable objet de notre voyage. Notre cœur palpite et nous commençons à croire qu'il faut sortir de Paris pour apprécier tout le charme d'y rentrer.

Salués par le geste auguste de la statue de la Liberté qui garde si superbement le cap extrême de l'île des Cygnes, nous arrivons bientôt après à la véritable entrée de Paris, à ce splendide péristyle qui s'étend depuis les bâtiments de la dernière exposition jusqu'au Trocadéro en passant par le phare qui brille tout là-haut à 300 mètres au-dessus de la Seine.

Le panorama ensuite se déroule : nous voyons des ponts, des ponts, une longue file de péniches dévidant un grave monôme derrière un petit remorqueur, puis plus loin une profondeur imposante de façades sévères – le Louvre – rejoignant au fond une véritable toile de décor moyen âge tout hérissée de flèches, de clochetons, de dômes : la Cité vons notre course en longeant la berge à droite. Notre décor du fond grandit.

Près du pont des Arts, à quelques mètres de nous, deux blanchisseurs amateurs frottent énergiquement de douteuses chemises et de problématiques chaussettes. Étonnez-vous donc de la saveur de l'eau de Seine ! Au débouché du pont des Arts nous manquons d'être pris entre un lourd bateau omnibus et une guêpe à corsage blanc tout empanaché de fumée. Un coup de barre nous dérobe à ces deux intrus et, bientôt après, ayant contourné l'abside de Notre-Dame, nous nous engageons dans des eaux déjà un peu moins tourmentées. Dans le lointain, d'ailleurs, point déjà la station terminus de notre voyage : les régiments de tonneaux de Bercy.

Quelques brasses encore et nous abordons dans notre port d'attache où nous mettons pied à terre avec toute la joie de vieux loups de mer qui rentrent d'une traversée au long cours.

Marché aux fleurs le long de la Seine

Georges Stein (1818-1890)

L'eau a ses charmes, mais le vélo a bien aussi les siens, et nous voulions que le nôtre fût de la fête. Il nous attend au port. Nous nous dirigeons vers lui, et bientôt nous filons avec rapidité. Qu'il fait bon traverser un air plus vif, plus fouetté par la brume humide de l'eau ! Aussi bien nous en avons vu, des bateaux, et assez pour le restant de notre vie !

Donc, plus de bateaux ; c'est à vélo que nous voulons visiter maintenant les bords de la Seine et tout ce qui les décore ; après quoi, pedibus cum jambis, nous nous mêlerons au monde hétérogène qui grouille sur ses berges et leur donne leur vie propre. Appuyant sur la pédale, nous parvenons bien vite au dédoublement des deux bras de la Seine ; la Morgue est là, mais nous préférons obliquer à droite, filant à côte des bateaux de pommes, et passer rapidement en revue ce bel édifice tout flambant neuf, blanc et or, avec des lions en bronze a toutes ses portes, qu'on nous dit être l'Hôtel de Ville de Paris.

Nous débouchons sur la place du Parvis-Notre-Dame. Nous filons encore un peu, nous nous arrêtons net, nous nous retournons, et alors... nous admirons : Notre-Dame est devant nous !

Notre bicyclette appuyée contre le parapet, nous nous laissons nous-mêmes envahir par l'émotion qu'éveille au plus profond de notre être ce spectacle nouveau pour nous. Notre tribut d'admiration payé de bon cœur, nous ne pouvons plus jeter qu'un coup d'œil distrait sur les cubes de maçonnerie de la Préfecture. Un virage à droite nous transporte le long de la Conciergerie. Un autre virage à gauche nous fait apercevoir, dans un petit coin bleu, perdue dans un fouillis de maisons, la flèche toute dorée de la Sainte-Chapelle. Puis, en un emballage, nous arrivons à la statue du bon roi Henri.

Voici le pont des Arts, si mouvementé et d'une animation qui emprunte un cachet tout particulier au passage des seuls piétons ; c'est aussi un endroit aimé des flâneurs, des ambitieux qui contemplent là-bas l'Institut, des gens qui viennent se jeter à l'eau, et de ceux qui viennent y admirer le décor de la Cité. Filant tout le long du Louvre, nous traversons à fond de train la place de la Concorde et débouchons bientôt au pied de la tour Eiffel. Reportés sur la rive droite par le pont de Grenelle, nous faisons au Point-du-Jour une arrivée sensationnelle.

Nous mettons pied à terre à cet endroit : le rôle de notre bicyclette s'arrête là, et à pied maintenant. Nous nous mêlons aux groupes, déjà nombreux à cette heure, qui circulent sur la berge.

Le débarcadère du bateau amène incessamment du monde nouveau. la foule grossit, va, vient, rit, chante et s'entasse – groupant pour un Watteau moderne, un autre Départ pour Cythère – Robinson.

Hélas ! que ne puis-je vous suivre vers ces rivages heureux ! Mais j'ai conscience de mon rôle d'explorateur, je le remplirai jusqu'au bout.

La vie générale des bords de la Seine n'est inconnue d'aucun des nombreux badauds que possède notre capitale.

Combien passent des heures à suivre les cascades de sable dégringolant de la banne soudain déclenchée des grues qui vont plonger leurs bras gigantesques au sein des lourds chalands ! Trié, égrené, criblé, mis par petits tas, le sable est ensuite chargé à grandes envolées de pelle dans le tombereau massif attelé d'un cheval plus massif encore. Mais, pour massive qu'elle est, la vaillante bête va tout à l'heure, en quelques coups de collier, faire démarrer l'énorme charge, puis, après un peu de souffle en haut, s'acheminera vers la nouvelle maison en train de s'édifier là-bas à l'autre bout de Paris. Il rencontrera en route des amis pareils à lui, traînant les gravats de cette même construction, qui vont aller se décharger là-bas, eux aussi, dans d'autres chalands qui les emporteront Dieu sait où : c'est ce qu'on appelle poétiquement un cycle.

Chevaux s'abreuvant dans la Seine derrière Notre Dame

Jules Jacques Veyrassat (1808-1893)

On connaît aussi les files de chalands à perte de vue, les débardeurs passant carrément, à leur aise, sur l'étroite passerelle de 20 centimètres, un panier de 50 kilogrammes de charbon en équilibre sur l'épaule. Mais ce que l'on connaît moins, c'est la vie des habitants de la berge. Le premier type, c'est incontestablement le pêcheur à la ligne, s'hypnotisant avec une rare patience devant son morceau de bouchon. Ce qui abonde aussi, ce sont les amateurs de baignades libres, chevaux, chiens et enfants.

Les chevaux se baignent un peu partout ; ceux qui possèdent des charretiers révolutionnaires s'en vont en pleine Seine au risque de perdre pied à chaque instant et de boire plus que ne peut supporter même un estomac de cheval. Les autres, les pacifiques, les soumis, vont doucement se mouiller le dessous des sabots dans les abreuvoirs réglementaires. Les chiens n'ont pas, en général, pour la baignade, la même docilité que les chevaux.

On doit pour les convaincre employer des moyens plus violents ; d'ailleurs, à peine à l'eau, ils s'empressent de regagner le rivage, et, sans manifester de rancune, vont malicieusement s'ébrouer contre l'auteur de leur plongeon. Quant aux enfants, pour les voir il faut les surprendre, car ils bravent effrontément la pudeur et les arrêtés du préfet.

Bouquinistes le long de la Seine, vue de Notre Dame

Édouard Léon Cortès (1882-1969)

Nous passons à côté d'un tas de vieilles loques qui s'étalent informes dans un éparpillement de fumier à moitié desséché. Notre ami, d'ailleurs « select » mais défiant, s'approche avec précaution et tâte cela du bout de sa canne : le tas s'agite, grogne, se soulève et nous révèle une face humaine flétrie de misère, bouffie de fatigue, qui nous regarde nous éloigner avec ahurissement.

Les approches du boul' Mich' et du quartier Latin nous sont annoncés par une bande joyeuse qui barre toute la largeur de la berge. En passant sous le pont, belle occasion pour réveiller l'écho par des rires à pleines dents !

Mais en cette vie, tout n'est pas que gaieté. Deux minutes plus loin, notre attention est attirée par des groupes qui se pressent sur la berge ; des barques sillonnent le fleuve, des mariniers fouillent le lit avec de longues gaffes : un homme vient d'enjamber le parapet, et s'est précipité là. Des minutes longues, interminables, se passent, les mariniers des trois barques jurent à corps perdu, car les effets trouvés sur la berge n'accusent pas une victime bien appréciable ni ne promettent une pêche bien fructueuse. Enfin l'un s'écrie : « Ah ! je le tiens ! » Il tire sur sa gaffe, se met à genoux, et saisit par le pantalon, dernier costume du noyé, le corps qui flotte maintenant à la surface.

C'est bien un miséreux : pourquoi le mettre dans la barque ? On l'attache sous les bras, on l'amarre à la barque et on le traîne à la remorque, épave inerte, la tête submergée. Arrivé à terre, hissé tant bien que mal, il est étalé sur le sol et reste là. Vit-il ? Est-il mort ? Cela n'a aucune importance. Les gamins, l'air effaré, se bousculent pour voir ; d'autres plus importants expliquent aux nouveaux venus ; un gardien de la paix contemple mélancoliquement le corps. On se décide enfin à recouvrir cette pauvre loque humaine des autres loques qui la vêtaient. Tout cela est entassé tant bien que mal. Le gardien fait « circuler », puis on attend le commissaire qu'on est allé chercher – comme dans la chanson.

Heureusement sur les berges de la Seine qu'à côté des gens qui meurent il y en a aussi qui vivent et qui même y gagnent leur vie. De toutes les professions qui s'y exercent, il en est d'aristocratiques, il en est de prolétaires. Les premières sont représentées par les bouquinistes, établis tout là-haut sur le parapet, au grand air et à la lumière. Un peu bohème, un peu littéraire, un peu inexpert, le marchand de bouquins n'a pas son pareil pour vendre vingt francs le bouquin qui vaut vingt sous, et à céder pour vingt sous le Bollandiste hors de prix.

Sur la berge même, nous trouvons d'autres négociants en gros, les marchands de pommes, dont le rendez-vous général est le quai de l'Hôtel-de-Ville. Puis nous passons à des types particuliers, mais formant encore de quasi-corporations, les cardeurs de matelas en tête. Leur installation en plein air a des allures de petite usine. Du personnel, des fûts de marchandises vides, des machines, rien n'y manque. La division du travail y est parfaitement observée. Tandis que les uns peignent la laine, d'autres tressent le crin en longues nattes qui tout à l'heure détirées, effilochées, mises en écheveaux, iront prendre place dans le vaste sac de toile à rayures voyantes que l'artiste en couture agrémente de jolis pompons de laine blanche.

Baigneur de chiens

Moins nombreux sont les batteurs de tapis, qui, quoique non groupés en association, opèrent par groupes de deux.

Les tondeurs de chiens en général sont isolés, ce ne sont que quelques rares qui ont collaborateur et pignon sur rue. Ils occupent d'ailleurs un échelon plus élevé que le laveur de chiens, qui, lui, est un pauvre trimardeur, qui s'en va, flânant au soleil sur les quais, essayant de « faire » quelque bon bourgeois dont il flatte la vanité de propriétaire par quelques compliments bien sentis sur la beauté de sa bête, – un animal de race, – il s'y connaît !

Plus bas, toujours plus bas, le cycle se rétrécit. Voici le barbier ambulant, le « figaro » parisien. Ici on rase pour un sou ; l'eau est là toute prête, monsieur, et le patient peut aller y rafraîchir sa face ensavonnée. Le commerce, d'ailleurs, est actif et la concurrence acharnée. A la boutique en face, l'administration fournit le linge, la lessive est là qui sèche au grand air. Aussi la clientèle afflue et attend patiemment que s'écoule la traditionnelle « petite minute » du coiffeur. Plus bas encore ! Voici la manufacture libre de tabac. Après toute une semaine de chasse patiente mais fructueuse à la terrasse des cafés, le ramasseur de bouts de mégots vient s'installer à son comptoir, étale sa marchandise à l'état brut et ne tarde pas à être entouré d'amateurs qui suivent l'opération avec intérêt.

La matière première est triée, déchiquetée en filaments. Les amateurs attendent de plus en plus nombreux. La fabrication prend tournure et la marchandise soigneusement étalée a un air des plus appétissants. Elle n'attend plus que la vente, qui est si active qu'au bout de quelques minutes l'heureux fabricant n'a plus qu'à plier bagage, tandis que tout autour flamboient les brûle....-bouche prolétaires ou les cigarettes des raffinés.

Nous sommes arrivés tout à fait au bas de nos petits métiers et n'allons plus trouver maintenant au fil de l'eau que les chiffonniers d'espèces variables, depuis le vieux professionnel entassant philosophiquement dans sa hotte tout le résidu de la vie qui gronde en roulant sur le pont au-dessus de sa tête.

tondeurs de chiens

Ses moments de joie sont ceux où il trouve dans son capharnaüm quelque numéro d'un journal quelconque peu défraîchi. Il garde cette surprise pour sa femme, la pauvre vieille qui opère pour son compte un peu plus loin et s'est fait une spécialité de la ferraille, ou pour quelque autre compagnon de misère, tel que le fruitier d'occasion qui là-bas sur la berge très soigneusement trie des tas de légumes douteux et avariés ramassés au petit jour sur le carreau des Halles.

La vie de tout ce peuple de miséreux décroît à mesure que nous nous éloignons du vieux Paris. Au delà du pont des Saints-Pères elle disparaît, la berge elle-même n'est plus qu'intermittente et c'est par le quai que nous devons reprendre notre marche un peu plus pressée. Le jour tombe en effet, l'ombre gagne déjà la Seine et le pied de la Tour qui élance sa flèche dans une auréole de lumière mourante. Quelques minutes après on ne distingue plus qu'avec peine les bateaux passant sur les derniers reflets que renvoie le miroir de l'eau. Partout ici et au loin s'allument les lumières.

C'est la nuit.

(D'après A travers le monde, paru en 1895)

Paris autrefois-costumes et moeurs au début du XIXème

Fin

L'AURORE DU XIXe SIÈCLE

(D'après Les Modes de Paris 1797-1897, par Octave Uzanne, paru en 1898)

Dans le camp des femmes, on ne voyait que bas-bleus du ton le plus tendre au plus foncé : MMmes de, Chastenay, « adaptatrice » de romans étrangers ; la comtesse Beaufort d'Hautpoul, amie des Muses Mme Kennen, nouvelliste ; Mmee de Vannoz, auteur du poème de la Conversation, joli clair de lune du poète Delille, et enfin Mme de Choiseul-Meuse, femme d'esprit aimable, qui ne dédaignait pas d'écrire des contes badins qui étaient comme un écho affaibli des crébillonnades du XVIIIe siècle. Au demeurant, ce fut un salon qui, bien qu'ouvert à deux battants, sentait terriblement le renfermé, distillait l'ennui, et où, selon le joli mot de Bonaparte, quand Mme de Genlis voulait définir la vertu, elle en parlait toujours comme d'une curieuse et bizarre découverte.

Le départ de la Voiture de Saint-Cloud,

Place de la Concorde 1806

Un dernier salon-littéraire en faveur à cette époque où l'esprit des belles-lettres et des arts revenait en France, était celui de Lucien Bonaparte dont Fontanes, Legouvé, Joseph Chénier et Népomucène Lemercier, Chateaubriand et Dorat-Cubières étaient les hôtes assidus. Les réceptions se multipliaient de jour en jour davantage ; sur la fin du Consulat, c'était à qui, dans le monde officiel et dans la haute finance, tiendrait plus brillante assemblée à Paris ; aussi Gallais, l'observateur des mœurs du jour, notait avec clairvoyance cette singulière manie des réceptions dans des petites pages philosophiques qui semblent écrites d'hier :

« Ceux qui jouissent d'une grande fortune, écrivait-il, ont encore le petit défaut de recevoir de nombreuses sociétés. On veut avoir beaucoup de carrosses à sa porte, beaucoup de convives à sa table, la foule dans son salon ; on veut faire dire qu'on a Tout Paris, on veut que les passants émerveillés du grand nombre de fenêtres éclairées s'écrient : Que cela est beau ! qu'ils sont heureux là dedans ! et pourtant on y bâille, on y périt de tristesse, et, sans la petite vanité de pouvoir dire le lendemain : J'étais au bal dii duc de W..., au dîner de M. de R... », on resterait volontiers chez soi.

La Galerie du Musée du Louvre, 1806

Les deux plus grandes passions des Déesses de l'an VIII furent la gloire et le plaisir ; assister aux revues, aux parades, voir défiler dans les rues nos troupes victorieuses qui marchaient sur les fleurs et le soir courir au bal, aux soirées officielles, aux théâtres, telle fut la vie de notre société parisienne lorsque le Consulat fut solidement assis. Les trois sœurs du Premier Consul, Mmes Élisa Baciocchi, Pauline Leclerc et Caroline Murat, rivalisaient de luxe et étaient à la tête du mouvement mondain, ainsi que Mmeq Regnault de Saint-Jean-d'Angély, Méchin, Visconti, Hainguerlot, après toutefois Mme Bonaparte qui n'abdiquait pas le sceptre de la haute mode et de l'élégance la plus décorative. Les émigrés qui étaient rentrés en France eurent le pouvoir de ressusciter les anciens bals de l'Opéra qui depuis dix ans avaient disparu des divertissements publics.

Le 24 février 1800, la salle de la rue de Louvois fut ouverte à une foule travestie et masquée, qui venait là assoiffée de bruit, de couleur, d'intrigues. Les femmes de tous les inondes rêvèrent de longs jours sur la confection de leurs costumes et dominos pour ces bals de carnaval qui furent très brillants et pleins de fantaisie. Les dominos noirs et de couleur étaient cependant en majorité ; les hommes portaient le frac et le masque. Bosio nous a laissé du bal de l'Opéra une estampe précieuse qui représente la salle en pleine animation. La grande affaire était d'intriguer sous l'incognito.

« On raconte, dit le Bibliophile Jacob, que Mme Récamier, si charmante et si séduisante à visage découvert, perdait sous le masque toute sa timidité, quoiqu'elle ne se fût jamais décidée à employer le tutoiement autorisé dans ces causeries aventureuses. Les hommes d'État, les plus grandes dames, les princes eux-mêmes aimaient ,à se montrer au bal de l'Opéra. Dans un de ces bals, le prince de Wurtemberg reconnut Mme Récamier qui refusait de se faire connaître ; il lui enleva une bague en se promenant et lui écrivit le lendemain : « C'est à la plus belle, à la plus aimable, mais toujours à la plus fière des femmes que j'adresse ces lignes en lui renvoyant une bague qu'elle a bien voulu me confier au dernier bal. »

Le bal de l'Opéra conserva jusqu'à la fin de l'Empire, si nous en croyons les contemporains, le ton et le caractère du plus grand monde.

Les quelques émigrés qui avaient pu ouvertement revenir de l'étranger avaient apporté une certaine confusion dans les modes. Quelques-uns arboraient la bourse à cheveux et les dentelles, d'autres la perruque poudrée, divers autres la queue ; il y eut antagonisme entre les perruquiers de l'ancien régime et les coiffeurs modernes. La coiffure de Bonaparte favorisa les Titus, mais la tenue des récalcitrants faisait une véritable mascarade dans la rue.

Les femmes qui poussaient à l'ancien régime, par caprice ou par coquetterie, étaient cependant ennemies de la poudre, parce qu'elles tremblaient que la réforme ne les atteignît, et qu'on ne finit par les grands paniers, après avoir commencé par les chignons et les crêpés. Elles voyaient juste, car quelques douairières de la cour de Louis XV avaient soutenu qu'on ne pouvait être jolie avec les modes grecques et romaines, et que la corruption des mœurs ne datait que du moment où on avait porté les cheveux courts et des robes qui dessinaient les formes. Mme Bonaparte était à la tête de l'opposition ; il lui appartenait de défendre la grâce et le bon goût ; de plus, elle détestait la gêne et la représentation trop officielle ; les vêtements empesés lui faisaient peur.

La toilette cependant était une partie de sa vie ; mais il lui fallait les costumes du jour, les robes décolletées à taille haute, les vêtements souples, la coiffure romaine avec bandeau, bandelettes sous une résille d'or lui enveloppant la tête. On ne conçoit pas Joséphine en perruque poudrée, avec jupes à falbalas ; elle n'avait pas les grâces mièvres et délicates des femmes du règne de Louis XVI ; sa nature puissante n'avait point besoin d'être étoffée ; une robe de cachemire moulant son torse et laissant les bras et la poitrine à nu, une tunique à la Cornélie, voilà ce qu'il fallait à sa beauté exubérante Les nombreuses toilettes que lui fournissait Leroy ou Mlle Despaux, bien que d'une richesse extrême de garniture, étaient toujours d'une coupe savante, voluptueuse et simple.

Les femmes les plus attentives à suivre la mode portaient sous le Consulat de longues jupes de perkale des Indes, d'une extrême finesse, ayant une demi-queue et brodées tout autour, telles que Mlles Lolive et Beuvry, les lingères à la mode, avaient le génie de les exécuter ; les ornements du bas étaient des guirlandes de pampres, de chêne, de laurier, de jasmins, de capucines. Le corsage des jupes était détaché ; il était taillé en manière de spencer ; cela s'appelait un canezou ; le tour et le bout des manches Amadis étaient brodés de festons ; le col avait pour garniture ordinaire du point à l'aiguille ou de très belles malines...

Sur la tête on avait une toque de velours noir, avec deux plumes blanches ; sur les épaules, un très beau schall de cachemire de couleur tranchante ; quelquefois on attachait à la toque noire un long voile de point d'Angleterre, rejeté sur le côté ; la toilette était de la sorte aussi élégante que possible. On voyait également des redingotes de mousseline de l'Inde doublées de marceline et brodées en plein d'un semis de fleurs ou d'étoiles ; toutes les femmes, au premier temps du Consulat, apparaissaient neigeuses, dans une symphonie de blanc. Le règne des cheveux à la Titus passa peu à peu ; on se coiffa avec des regrets assortis, avec les mèches de cheveux abaissés sur le front ; la mode des turbans et des chapeaux de satin reprit faveur : presque tous étaient blancs. Voici, du reste, d'après La Mésangère, quelques indications de précieuses à noter :

« Encore des voiles sur la tête, encore des demi-fichus de tulle avancés sur les joues ; des turbans ovales, des chapeaux de crêpe ou de florence très négligemment drapés, quelques capotes anglaises à fond rond et plat, ayant par devant un très large bord, qui, prenant la direction du fond, forme voûte et met le visage dans un enfoncement. Quelques Titus, force coiffures en cheveux longs, perpendiculairement relevés et fixés, ce que l'on nomme à la chinoise, sur le sommet de la costumes tête. Pour le matin, des cornettes à peine nouées sous le menton ou des calottes de tulle brodé auxquelles s'adapte quelquefois une longue et large barbe qui fait tour et demi. Pour monter à cheval, des chapeaux de feutre à long poil, d'un gris roussâtre, dont le bord est relevé tantôt à droite, tantôt à gauche, quelquefois sur le devant, et qui ont pour ornement une ou deux plumes d'autruche frisées de la couleur du chapeau. »

Telles étaient, au début du siècle, les principales coiffures à la mode.

Parmi les bijoux, on citait, comme article d'un grand débit, les croix bordées de perles ou de diamants et les bracelets formés d'un ruban d'or tricoté. Les peignes à l'antique exerçaient toujours l'industrie des joailliers ; on renchérissait chaque jour sur l'élégance et sur la pureté d'exécution des dessins du cintre où les diamants, les pierres fines et les camées trouvaient place. Les douillettes commençaient à se répandre ; on les portait longues, rasant la terre, avec grandes manches retroussées sur le poignet et collet en rotonde.

La couleur était bronze florentin, ramoneur foncé, gros bleu ou puce. Les spencers, généralement en Florence noir, avaient de très petits revers et le collet en rotonde. Après les schalls longs de cachemire et les schalls carrés de drap fin, brodés en or, ceux qui étaient le plus en vogue étaient les schalls de six quarts, en perkale teinte en rouge cramoisi, en bruis terre d'Égypte ou en gros bleu, ayant pour bordure une broderie au crochet, de soie de couleur. Des différentes manufactures des environs de Paris sortaient des schalls teints, à grands ramages, que l'on nommait schalls turcs parce que leurs dessins affectaient une allure orientale. Pour les demi-parures, quelques élégantes faisaient broder en blanc des demi-fichus de tulle ponceau, amarante ou gros vert.

Les éventails étaient de crêpe noir, blanc ou brun, brodés de paillettes d'or, d'argent ou d'acier. Les dessins formaient des arabesques, des saules pleureurs, des cascades et des gerbes ; ces éventails étaient relativement petits, cinq ou six cadrans à pouces de longueur. Les montres de cou, avec recouvrement de fleurs, se portaient plus que jamais parmi les élégantes. Les gants étaient très hauts, couvrant le bras entièrement et sans boutons, soit blancs, soit paille, soit d'un ton vert passé exquis. Jamais les femmes ne portèrent mieux le gant plissé qui s'harmonisait si délicieusement avec les costumes du temps.

Le langage, la table, les meubles, tout était devenu la proie de la mode ; la variété dans le luxe était portée à un tel point qu'une femme mise à la romaine se croyait tenue de recevoir dans un appartement romain et cette même femme, par esprit de genre, devait faire chaque jour non seulement sa toilette mais celle de son appartement. Se mettait-elle en grecque ? vite, les meubles grecs ; – prenait-elle le turban et la tunique turcs ? aussitôt les sophas et les tapis de Turquie déployaient leur coloris éclatant ; – se vêtait-elle en Égyptienne ? il fallait sortir momies, sphinx, pendule en monolithe, et disposer à l'instant en tente orientale sa chambre de réception.

Le meuble favori était le lit qui était ordinairement de citronnier ou d'acajou, forme bateau, avec ornement en or pur finement ciselé ; les cachemires et les mousselines des Indes, bordés de dentelles, étaient employés pour rideaux ; les coussins se recouvraient de point anglais ; les couvertures, de satin brodé. On se ruinait pour un lit de parade.

Dans les réceptions, tous les appartements étaient grands ouverts et éclairés, et, tandis que la maîtresse du logis s'occupait très gracieusement des soins de son salon, les invités étaient admis à se promener partout, en curieux, admirant les canapés antiques, la chambre grecque, le lit romain et le boudoir chinois.

La société d'alors ; dans son milieu flottant, était encore on ne peut plus mélangée. Il existait à peine une ligne de démarcation entre ce qu'on appelait jadis la bonne et la mauvaise compagnie. Dans les réunions en public tout se confondait, les filles et les femmes du monde, les nobles et les parvenus ; la société ne réglant plus les rangs, chacun était forcé de conserver jalousement le sien.

Une halte au Parc de Bagatelle

Costume de sport en 1807

Les grands dîners, au dire des contemporains, n'étaient plus qu'un monstrueux rassemblement de gens qui ne s'étaient jamais vus ou qui n'osaient s'avouer l'endroit où ils avaient fait connaissance ; il n'y avait là qu'un rapprochement d'êtres que le hasard ou l'opinion semblait avoir séparés pour jamais, un mélange où chacun redoutait de demander quel était son voisin, un chaos où l'on voyait tous les partis paraître d'abord réunis et montrer tour à tour le bout de l'oreille clans la discussion ; une réunion de femmes qui racontaient tout haut ce que jadis elles eussent rougi de faire même en secret ; un assemblage de jeunes gens bruyants, provocants, inouïs de fatuité ; une confusion où l'on parlait tout à la fois de politique, de mode, de parties fines, d'intrigues, de spectacles et de spéculation.

Au moment des jours gras, tous les lieux publics n'offraient à Paris qu'une masse mouvante, tant l'affluence y était grande ; tous les passages, toutes les rues étaient obstrués par les mascarades, plus ou moins plaisantes, plus ou moins riclicules, que la foule suivait avec des clameurs de gaieté bien voisines de la folie et de l'extravagance ; chaque guinguette semblait être un temple de Bacchus livré aux excès et à l'intempérance des Bacchantes ; chaque cabaret devenait le théâtre bruyant d'une orgie où les grosses farces excitaient à grands

cris le gros rire d'une multitude grotesque ; chaque maison même avait son bal masqué, et depuis les plus petits jusqu'aux plus fortunés, tous les habitants de Paris consacraient les jours gras par quelque réjouissance extraordinaire ; partout c'était un dîner de famille, une réunion de carnaval où la folie, agitant tumultueusement ses grelots, – comme on disait alors, – électrisait

toutes les têtes ; partout les rires, les plaisirs et la danse, exhalant toutes les peines passées, effaçant les malheurs présents, ne laissaient pour toute sensation à leurs disciples en clémence que le délire d'une joie extravagante ; l'eau, le gigot et les pommes de terre, disgraciés et proscrits de toutes les tables faisaient place à la dinde, grasse et dodue, extraordinairement arrosée par le vin à quinze ; l'oie farcie se montrait orgueilleusement sur les tables bourgeoises et modestes, où le poulet trop vulgaire ne semblait plus de mise.

Le Boulevard des Petits Spectacles, 1808

La classe opulente, dégagée ces jours-là de toute morgue, libre de toute fierté, cette classe non moins folle, non moins extravagante que celle où le besoin met malheureusement des bornes aux désirs et à la gaieté, se livrait, de son côté, à toute l'avidité des plaisirs ; et le luxe, favorisant à grands frais les caprices ruineux de la coquetterie et le faste de l'orgueil, créait, pour ainsi dire, des tableaux enchanteurs que l'oeil, agréablement surpris, ne pouvait se lasser d'admirer.

« Les révolutionnaires enrichis commençaient à s'emménager dans les grands hôtels vendus du faubourg Saint-Germain raconte, à la date de son arrivée à Paris, Chateaubriand dans ses Mémoires d'outre-tombe. En train de devenir barons et comtes, les Jacobins ne parlaient que des horreurs de 1793, de la nécessité de châtier les prolétaires et de réprimer les excès de la populace. Bonaparte, plaçant les Brutus et les Scawola à sa police, se préparait à les barioler de rubans et à les salir de titres... Entre tout cela poussait une génération vigoureuse, semée dans le sang et s'élevant pour ne plus répandre que celui de l'étranger ; de jour en jour s'accomplissait la métamorphose des républicains en impérialistes, et de la tyrannie de tous dans le despotisme d'un seul.

Paris autrefois-costumes et moeurs au début du XIXème

2ème partie

L'AURORE DU XIXe SIÈCLE

(D'après Les Modes de Paris 1797-1897, par Octave Uzanne, paru en 1898)

Que penser de cette égalité de parures, de ces promenades journalières, de cette fréquentation assidue des spectacles ? Elles occupent presque toutes les places, et on les retrouve encore la nuit à la clarté des illuminations. Le Pactole roule-t-il ses eaux au milieu de Paris ? Qui paye tous ces plaisirs ? La capitale renferme-t-elle plus de millionnaires qu'aucune autre ville du monde, et les femmes y sont-elles les seules de l'univers qui jouissent du privilège de se divertir sans cesse et de ne point travailler ?

Lire des romans, danser, ne rien faire, sont les trois règles de conduite qu'elles observent scrupuleusement... Il y a vingt ans, les jeunes filles n'auraient pas hasardé un seul pas hors de la maison paternelle sans leurs mères ; elles ne marchaient que sous leurs ailes, et les yeux religieusement baissés ; l'homme qu'elles osaient regarder était celui qu'on leur permettait d'espérer ou de choisir pour époux. La Révolution a changé cette subordination ; elles courent matin et soir en pleine liberté. Se promener, jouer, rire, tirer les cartes, se disputer les adorateurs, voilà leur unique occupation.

Plus de ciseaux, plus de dés ; elles ne connaissent d'autres piqûres que celles que décoche l'arc du petit dieu ailé, et ces piqures sont encore légères ; à peine sorties de l'enfance, elles sont plutôt guéries que blessées. .... Il n'y a point de promenade, – écrit comme un trait final l'observateur parisien, – où on ne voie des enfants de près de deux ans, mollement assis sur des genoux de dix-huit... Combien un ruban, un chapeau de fleurs, une robe à paillettes, deviennent des objets de puissante séduction, dans une ville où les bals sont en permanence, où les vierges de douze ans vont très souvent seules, où le violon des maîtres de danse est leur unique directeur ! La débauche est prise pour de l'amour ; la débauche est érigée en système, et des unions précoces nous préparent une génération affaiblie. »

C'est certainement là un des meilleurs écrits de ce minutieux annotateur Sébastien Mercier, et il fixe mieux que beaucoup d'autres l'état des mœurs aux premiers jours du Consulat, alors que le libertinage créé par le Directoire était encore à son apogée. La société francaise trouva un réorganisateur dans Bonaparte, qui sut discipliner la liberté licencieuse dont la population était repue, en fondant le droit civil, cent fois plus précieux pour la nation que le droit politique.

La France revint à toutes ses traditions religieuses et intellectuelles ; elle se releva sous la certitude absolue d'un lendemain. Après le 18 Brumaire, l'empire spirituel des femmes reprit peu à peu sa souveraineté douce et consolante dans les sphères mondaines ; les salons revinrent en honneur, la conversation eut son tour : on causa près de huit années. Depuis la conversation était exilée de son pays d'origine.

Ce retour aux usages, aux entretiens de la bonne compagnie eut lieu à la fois clans divers foyers, à la cour consulaire, dans le salon de Joséphine et surtout chez Mmes de Staël et Récamier. Tandis que Bonaparte reconstituait solidement l'édifice social, l'ex Mme de Beauharnais attirait à ses fêtes toutes les forces vives de l'intelligence, ainsi que les représentants autorisés de la France nouvelle ; elle accueillait autour d'elle les compagnons de gloire de son mari, ainsi que les artistes, les savants et les membres de l'Institut. Alors que le vainqueur de Lodi gouvernait, elle régnait par la grâce ou plutôt elle charmait par sa bonté conciliante, par ses manières un peu frivoles et ses coquetteries innées.

Le salon de Mlle Bonaparte aux Tuileries ne fut guère ouvert qu'en ventôse an VIII ; les femmes qui le composèrent, à cette époque de consulat préparatoire, étaient, selon Mme d'Abrantès : « Mme de La Rochefoucauld, petite bossue, bonne personne, quoique spirituelle, et parente de la maîtresse de céans ; Mme de La Valette, douce, bonne et toujours jolie ; Mme de Lameth, un peu sphérique et barbue ; Mme Delaplace, qui faisait tout géométriquement, jusqu'à ses révérences pour plaire à son mari ; Mme de Luçay; Mme de Lauriston, toujours égale dans son accueil et généralement aimée ; Mme de Rémusat, femme supérieure (dont on connaît et apprécie les très curieux Mémoires ); Mme de Thalouet, qui se rappelait trop qu'elle avait été jolie et pas assez qu'elle ne l'était plus ; Mme d'Harville, impolie par système et polie par hasard. »

Telle était, d'après la malicieuse et bavarde épouse de Junot, la composition première de l'entourage de Joséphine ; mais bientôt d'autres femmes, jeunes, jolies, aimables, ne tardèrent pas à venir briller aux Tuileries. De ce nombre étaient : Mme Lannes, une beauté dans toute sa splendeur ; Mme Savary, plus jolie que belle, mais élégante jusqu'à l'extravagance ; Mme Mortier, future duchesse de Trévise, douce et touchante ; Mme Bessières, gaie, égale d'humeur, coquette et d'une réelle distinction; Mlle de Beauharnais, dont chacun aujourd'hui a appris à connaître les mérites et l'histoire ; Mme de Montesson, qui tenait salon avec manificence et dont les dîners du mercredi étaient alors excessivement recherchés pour leur service hors ligne ; enfin nombre de dames jeunes et presque toutes spirituelles dont la nomenclature risquerait d'être interminable.

La société des Tuileries était trop officielle ; c'est à la Malmaison que l'on retrouvait l'intimité des petits cercles rieurs et les causeries délassantes. On y jouait la comédie, on y prenait ses plaisirs comme l'ancienne cour à Trianon ; après le dîner, le Premier Consul ne dédaignait pas de faire une partie de barres avec ses aides de camp ou de se faire banquier au jeu du vingt-et-un. La Malmaison, c'était le séjour favori de Joséphine ; elle aimait s'y promener avec ses compagnes au milieu des kiosques, des bergeries, des chaumières, autour des petits lacs où les cygnes noirs et blancs apportaient la vie. Dans cette simple maison, d'où le grand luxe était exclu, elle vivait selon son cœur, loin des tracas de cette cour naissante qui lui était imposée par l'ambition de son maître, ne se cloutant pas encore qu'un jour prochain viendrait où l'a raison d'État la conduirait dans cette paisible retraite, comme dans un caveau d'exil, après un divorce éclatant et cruel.

Les Galeries de Bois du Palais Royal, 1803

Le salon de Mme de Staël, avant qu'elle quittât Paris par ordre de Bonaparte, qui favorisa si peu sa plus sincère admiratrice, était plutôt une sorte de bureau d'esprit, un véritable salon de conversation ; on en retrouvera bien des aspects dans le roman de Delphine.

« Elle recevait beaucoup de monde, dit Mme de Rémusat ; on traitait chez elle avec liberté toutes les questions politiques. Louis Bonaparte : fort jeune, la visitait quelquefois et prenait plaisir à la conversation ; son frère s'en inquiéta, lui défendit cette société et le fit surveiller. On y voyait des gens de lettres, des publicistes, des hommes de la Révolution, des grands seigneurs. Cette femme, disait le Premier Consul, apprend à penser à ceux qui ne s'en aviseraient point ou qui l'avaient oublié. »

Mme de Staël avait le goût des conversations animées et poussait ce goût jusque sur les discussions auxquelles elle ne prenait point part : « On l'amusait, écrit le duc de Broglie, en soutenant avec vivacité toutes sortes d'opinions singulières, et chacun s'en donnait le plaisir. On se battait à outrance dans sa société, il se portait d'énormes coups d'épée, mais personne n'en gardait le souvenir... Son salon était cette salle d'Odin, dans le paradis des Scandinaves, où les guerriers tués se relèvent sur leurs pieds et recommencent à se battre. »

Cependant Mme de Staël ne conservait pas sous le Consulat la haute action politique qu'elle avait eue précédemment dans le cercle constitutionnel où régnait son ami Benjamin Constant ; ceux qui se rendaient à ses réunions étaient tenus pour suspects, et les courtisans du futur Empereur ne fréquentaient point par prudence le cénacle de l'auteur des Lettres sur Rousseau. Un remarquable dessin de Debucourt, de la collection Hennin, à la Bibliothèque nationale, représente une Conférence de Mme de Staël, par une belle soirée d'été, au jardin du Luxembourg ; hommes et femmes font cercle autour d'elle, et la conversation semble fort animée.

Salle de Théâtre de Strasbourg

Un bal officiel en 1805

Le salon de Mme Récamier, rue du Mont-Blanc, puis à Clichy-la-Garenne, était plus spécialement littéraire que celui de Delphine ; ce fut un véritable terrain de conciliation pour tous les partis, car la politique n'y trouvait aucun écho ; la beauté éclatante de la maîtresse de céans la fit non moins célèbre que son esprit ne la rendit aimable. Les portraits que nous ont laissés d'elle Gérard et David nous font comprendre l'admiration qu'elle rencontra partout où sa fraîcheur d'Hébé et la grâce de son sourire de dix-huit ans se montrèrent.

A cette époque où la société se composait de tant d'intérêts contraires, de passions hostiles, de professions différentes et de prétentions exagérées, les réunions semblaient pleines d'aspérités et les convenances n'avaient pas encore suffisamment pris le dessus pour qu'on n'eût pas à craindre à tout instant des chocs, des froissements, des heurts de vanités manifestes. Le talent de Mme Récamier fut d'apporter l'apaisement, la concorde, la bienveillance dans le milieu où régnaient ses charmes. Dans son salon, les nobles susceptibilités des gens de lettres furent un moment aux prises avec l'arrogance du sabre ; mais la charmante hôtesse préféra constamment l'homme de talent à l'homme en place, et l'artiste sincère au simple courtisan.

« Mme Récamier, nous raconte l'auteur des Salons de Paris, est la première personne qui ait eu une maison ouverte où l'on reçut ; elle voyait d'abord beaucoup de monde par l'état de son mari ; ensuite, pour elle, il y avait une autre manière de vivre, une autre société que celle que nécessairement son goût ne pouvait comprendre avec ces hommes qui savent et connaissent la vie. Portée à la bonne compagnie par sa nature, aimant ce qui est distingué, le cherchant et voulant avoir un bonheur intérieur dans cette maison où le luxe n'était pas tout pour elle, et où son cœur cherchait des amis, elle se forma une société et, malgré sa jeunesse, elle eut la gloire dès ce moment de servir de règle et de modèle aux femmes.»

On rencontrait chez elle Garat, avec le charme de son chant fêté et acclamé de toutes parts, M. Dupaty, Hoffmann, Benjamin Constant, M. Després et son malicieux badinage, Adrien et Mathieu de Montmorency,

M. de Bouillé et souvent aussi M. de Chateaubriand, le grand ami, le demi-dieu des jours à venir, M. de Bonald, M. de Valence, M. Ouvrard, Lucien Bonaparte et tous les hommes de bon ton, de manières courtoises, qui affectaient l'extrême quintessence du savoir-vivre. Les ambassadeurs, les généraux, les anciens révolutionnaires et les royalistes se voyaient là en bonne intelligence, semblant avoir abdiqué toutes leurs passions politiques. Mme de Staël manquait rarement aux fêtes intimes de sa jeune rivale, chez laquelle elle se plaisait à reconnaître un esprit supérieur et comme un doux parfum de beauté, de modestie et de vertu parfaite. Parmi les dames de ce salon, on citait lady Holland, Mlle de Krüdener, Mme de Sévrieux, Mme Junot, Mme Visconti, lady Yarmouth, et tout ce que Paris comptait de notabilités parmi la grande société française et étrangère.

Ce fut chez Mme Récamier que se donnèrent les premiers bals en règle dans une maison particulière après la Révolution. Ces fêtes étaient très suivies, et la délicieuse Juliette savait varier sans cesse l'attraction de ses soirées ; c'était tantôt un concert, tantôt une lecture littéraire, tantôt un spectacle entre deux paravents ; non seulement on y était reçu avec une grâce et une simplicité touchante, mais encore on pouvait admirer cette délicieuse jeune femme, semblable aux heures d'Herculanum, dansant un pas avec tambour de basque ou scandant la danse du schall, qu'elle avait inventée et qui faisait valoir la splendeur de sa poitrine et de ses bras nus, la merveilleuse proportion de son corps enveloppé d'une tunique à la prêtresse, garnie de fleurs et de dentelles. Le vieux chevalier de Boufflers, qui venait d'être rayé par le Premier Consul de la liste des proscrits et qui revenait en France pour y reprendre esprit, disait de Mme Récamier : « Jamais on n'a vu mieux danser avec ses bras ».

Un autre salon moins brillant, mais qui eut son influence, était celui de Mme de Genlis, à l'Arsenal. Cet inépuisable bas-bleu approchait alors de la soixantaine ; Bonaparte, qui la jugeait inoffensive aussi bien par son talent que par ses opinions, la rappela d'exil, lui donna une pension assez considérable avec le logement à la bibliothèque de l'Arsenal et le droit de prendre dans cette bibliothèque tous les livres qu'elle jugerait nécessaires à son usage.

Mme de Genlis prit un jour de réception : le samedi ; chaque semaine, son salon fut de plus en plus fréquenté par le monde littéraire et artiste ; on composait et jouait des proverbes, on faisait de la musique ; parfois Millevoye, le mélancolique poète, disait de sa voix lamentable et touchante, qui était si bien en harmonie avec son visage de jeune désespéré, quelque élégie sombre et frileuse dont la note attristée mettait des larmes aux cils des femmes ; d'autres fois, c'était Dussault qui lisait avec une certaine pédanterie ses principales causeries critiques du Journal des Débats, ou quelques considérations sur la Littérature dans ses rapports avec les institutions sociales ; le comte Elzéar de Sabran, frère de Mme de Custine, récitait ses fables avec esprit ; M. Fiévée contait le canevas de la Dot de Suzette, et la nièce de Mme de Montesson ne se faisait pas prier pour lire des chapitres de ses romans en cours. Parmi les auditeurs, tout un monde académique : MM. Chaptal, La Harpe, Fontanes, M. le comte de Ségur, Radet, Sabattier de Castres, Choiseul-Gouffier, le cardinal Maury et même M. de Talleyrand.

Paris autrefois-costumes et moeurs au début du XIXème

(Premiere partie)

L'AURORE DU XIXe SIÈCLE

(D'après Les Modes de Paris 1797-1897, par Octave Uzanne, paru en 1898)

Types et manières des Déesses de l'An VIII

A Rien d'anormal, aucune fête, aucun acte ne signale le début du siècle – Janvier 1800, – ne commença que le 2 nivôse an VIII. Le tableau de Paris à cette date est assez curieux à exposer :

Un arrêté du Bureau central, qui ordonne de fermer les spectacles et les bals publics dix heures du soir, émotionne outre mesure les amis du plaisir. C'est une révolution dans les habitudes qui devient une grosse question du jour. Dans les clubs, les cafés-restaurants, dans tous les milieux du Paris qui s'amuse on

ne parle que de cette tyrannie. – Que faire ? On se prépare à souper après le théâtre comme aux temps galants de la Régence ; les coquettes du monde, les déesses aux blanches tuniques disposent leurs boudoirs pour ces réunions nocturnes ; les petites houris songent également à attirer chez elles aux heures tardives les jeunes désœuvrés ; on organise partout des hospitalités vespérales, car nos Parisiennes aiment à veiller tard, à se distraire, jouer à la bouillotte et au reversis.

On ne sent point, à cette aube encore indécise de notre siècle si prodigieusement fécond, une heure de repos, de réflexion, de gravité dans l'inconstance et la folle légèreté de ce peuple, où tout débute, finit, recommence par des chansons.

On se portait cependant en foule à l'exposition des tapisseries des Gobelins, dans la grande cour du Muséum d'histoire naturelle, ainsi qu'au Salon des artistes vivants, où des chefs-d'oeuvre de grands maîtres, presque tous consacrés aux sujets mythologiques, remplissaient la galerie principale. Les allégories, les amours des dieux, les aperçus d'Olympe, les portraits d'actrice en vogue par les peintres de la nouvelle école, séduisaient ce public musard et sensible aux belles choses. Ces Danaé, ces Mars, ces Vénus, influençaient même la mode ; c'est ainsi que la Psyché de Gérard fit abandonner le fard aux coquettes et parvint à remettre en vogue une « pâleur intéressante ».

Les théâtres étaient très suivis. Par une étrange coïncidence, on y montrait presque partout différentes classes de citoyens menant la vie de famille : à Feydeau, en 1800, on donne l'Auteur dans son ménage ; aux Jeunes Artistes, le Peintre chez lui ; à l'Ambigu-Comique, on vient de représenter avec succès l'Acteur dans son ménage ; enfin, à l'Opéra-Comique, il est question d'aller voir jouer sous peu de jours Laure ou l'Actrice chez elle, par la citoyenne Saint-Aubin. A la suite du citoyen Gosse qui nous présentait le poète dans son intimité, tous ses confrères, en quête d'une vogue passagère, avaient aussitôt suivi le genre ; il est étonnant qu'on n'ait point vu paraître successivement sur la scène le fournisseur, le musicien, et le journaliste au milieu de leur progéniture. Les Précepteurs, ouvrage posthume de Fabre d'Églantine, obtient également un grand succès au Théâttre-Français de la République.

La Mode demeurait toujours le grand chapitre favori des femmes ; – on a beau crier contre elle, toujours elle triomphe des indifférents qui la négligent ou des envieux qui ne peuvent l'atteindre. – « Telle femme (dit un écrivain anonyme de l'an VIII), qui se plaint de la tyrannie de la Mode, a fait passer la nuit a sa modiste parce qu'elle a vu la veille, à Frascati, dix chapeaux comme le sien. Jadis, ajoute-t-il, la Mode avait une origine, un centre, des époques fixes ; aujourd'hui elle naît je ne sais où ; elle est maintenue par je ne sais qui, et finit je ne sais comment... Qu'un extravagant se mette en tête de se faire remarquer, un marchand d'utiliser un coupon, une ouvrière de sortir de la foule : en habits, en chapeaux et en robes, voilà du neuf ; le lendemain, trente furets auront dit : « Voilà la Mode » ; le surlendemain, rien n'était plus délicieux, et le troisième jour une folie nouvelle a fait oublier le chef-d'oeuvre.

« Zélis vient d'épouser un fournisseur, – continue le critique pour achever son portrait – : on n'avait jamais fait attention à ses yeux, à sa tournure, à son esprit ; mais son voile, sa diligence et son dernier bal en ont fait décidément une femme à la mode. Elle est folle de peinture ; elle a fait décorer trois fois son boudoir ; elle aime la belle musique et possède une loge à l'Opéra-Comique ; quant aux sciences, elle n'a jamais manqué une ascension aérienne. D'ailleurs, Zélis a des gens qu'elle querelle, des protégés qu'elle met en vogue, des créanciers qu'elle ne paye point, un mari qu'elle fait attendre, des bijoux et des amants qu'elle change à volonté. »

La Galerie du Palais Royal, An VIII (1800)

Ce croquis à la La Bruyère est piquant et fort ressemblant ; les belles de l'an VIII ne courent plus après le sentiment et ne visent pas à l'esprit ; elles spéculent pour plaire ; on ne s'inquiète aucunement de leurs talents ou de leurs mœurs, mais tout uniquement de leurs bonnes grâces et de leur tournure. Ayant épuisé toutes les ressources de l'art, elles n'essayent plus que le pouvoir de la nature et elles montrent tout, depuis qu'elles n'ont plus rien à cacher.

Grâce aux nudités, remarquaient alors les observateurs de la femme, les formes ont acquis un si grand développement qu'il y aurait bien du malheur si par l'ensemble on ne sauvait pas les critiques du détail ; celles qui n'ont pas de figure ont une si belle gorge ! celles qui n'ont pas de gorge ont de si beaux bras ! celles qui n'ont ni bras ni gorge ont de si belles hanches, un visage si parfait, une nuque si tentante ! – Tout est jeunesse en 1800... tout depuis seize jusqu'à soixante.

Aux Tuileries en 1802,

en contre-bas de la Terrasse du bord de l'eau

Le travestissement fit fureur un instant parmi ces déesses qui rêvaient les apparences troublantes des androgynes ; la manie de porter culotte se généralisa dans le monde des excentriques. Quelques admirateurs indulgents applaudirent à cette innovation, qu'ils attribuèrent à la difficulté de trouver un cavalier pour flâner par la ville ; aussi vit-on souvent deux dames faire leurs courses, l'une sous un costume de gentleman, redingote, pantalon et bottes ; l'autre en Hébé, mi-vêtue, heureuse de se pavaner aux bals et spectacles au bras d'un petit roué, dont la crânerie secouait son rire, à l'heure des quiproquos, car le jeune cupidon femelle ne se faisait point faute de courir de belle en belle, œilladant, pinçant, jasant comme un vrai petit diable. Des censeurs sévères, la face voilée, déclaraient devant ces polissonneries que les audacieuses républicaines n'étaient point seulement Grecques par l'habit, mais plus encore par les mœurs, et que Sapho souvent endossait le frac pour plus aisément se mettre en quête de Lesbiennes « inédites » et de petits tendrons dignes d'attirer l'attention des anandrynes.

A Frascati, on rencontrait fréquemment de ces coquettes jouant au dieu Mars ;

c'étaient les derniers beaux jours de ce lieu de réunion ; on y voyait encore, selon l'expression d'alors, comme un fleuve de beautés humaines couler à travers les galeries d'antiquités grecques et romaines, se répandre sous les portiques dans les demi-salons, dans les petits appartements, puis serpenter et se replier, dans les contre-allées et se perdre dans les kiosques où l'œil ne les suivait plus. La grande glace du fond du jardin répétait l'infini, dans un prisme merveilleux de couleurs, cette houle de têtes enrurbanées et voilées, ces couples amoureusement enlacés qui se renouvelaient à chaque instant, tête contre tête, tandis qu'au loin attablées, les nymphes assoiffées se faisaient servir en plein air les crèmes variées, les tutti frutti et les glaces de toutes formes dont elles étaient alors si friandes.

Dans le jour, les promeneurs se rendaient au Panorama que l'on venait de créer et qui donnait une vue d'ensemble de Paris. Cette nouvelle rotonde, sans fenêtre et d'aspect bizarre, amusait toute cette population badaude et faisait événement ; le théâtre des Troubadours avait joué une bluette à ce sujet, et un vaudeville imprimé dans le Propagateur avait grand succès ; on y chantait, sur l'air Pour voir un peu comment qu'ça f'era, les couplets suivants :

Paris pas plus grand que cela

Jouit de succès légitimes.

Un savant vous le montrera

Pour un franc cinquante centimes.

Or chacun donne et donnera

Dans le Pano... (bis) Panorama.

En toile grise on a bâti

De gros murs de pierre de taille.

Moi qui n'ai qu'un mètre et demi,

Je suis plus haut que la muraille ;

Aussi je donne pour cela

Dans le Pano... (bis) Panorama.

L'activité des hommes de plaisir se portait toujours vers le Palais-Royal ; le Cirque y avait été consumé deux ans auparavant par un incendie, et, au lendemain du 18 Brumaire, il avait perdu son nom de Palais-Egalité. On y avait

établi un jardin où deux grands carrés de verdure se trouvaient séparés par l'emplacement d'un bassin. Des dix bals établis sous les galeries, quelques-uns

subsistaient encore. Le matin, le vice dormait en ces lieux et le jardin était fort honnêtement fréquenté ; mais, à partir de midi, les faiseurs d'affaires y arrivaient en foule ; c'est là que les agioteurs dégrossissaient les opérations de Bourse, conspiraient pour la hausse ou la baisse et s'entendaient, comme larrons en foire, pour assassiner le rentier

La nuit venue, la scène changeait ; à peine les réverbères étaient-ils allumés que la foule grossissante roulait à flots bruyants autour des galeries ; beaucoup de jeunes gens, une infinité de militaires, quelques vieux libertins, maints désœuvrés, un 1801 petit nombre d'observateurs, force filous, des filles à moitié nues ; c'était le moment où tous les appétits, tous les intérêts, tous les vices se donnaient rendez-vous, se coudoyant, se heurtant, s'entremettant, où tandis que les filles faisaient de l'œil, les escrocs jouaient des mains.

"Il existe, écrivait Sellèque, un traité d'alliance offensive et défensive entre les reclusières de Vénus et les voleurs à la tire, et c'est ordinairement à frais communs que la coalition fait la guerre aux mouchoirs, aux montres, aux bourses et aux portefeuilles. Rien que pour faire cette constatation, il faut s'attendre à payer tôt ou tard un petit tribut ; mais là comme ailleurs, on n'a rien sans risques. »

Le Perron du Palais Royal, 1802

Les femmes, en général, vivaient dans un désœuvrement funeste qui les poussait à toutes les complaisances des sens ; elles s'étaient amollies peu à peu dans une existence aisée et dégradante, sans morale, sans guides, sans dignité d'elles-mêmes ; la Révolution les avait mises à la rue, car elle n'avait pu ni su leur donner les joies de l'intérieur, les salons d'esprit d'autrefois, le goût des sentiments nobles et élevés. Elles glissaient dans le plaisir sans défense, sans agrément, d'une façon animale, n'ayant aucune croyance, aucune foi, aucune notion sincère du bien et du vrai.

Sébastien Mercier, le farouche républicain, qui ne devait mourir qu'en 1814 et qui pouvait constater les hontes et les désordres du nouveau régime, a écrit comme un post-scriptum à son Nouveau Tableau de Paris, les curieuses pages suivantes sur les nymphes accueillantes de l'an 1800 :

« Jamais elles n'ont été mieux mises ni plus blanchement parées ; le savon est devenu non moins indispensable que le pain. Elles sont toutes couvertes de ces schalls transparents qui voltigent sur leurs épaules et sur leurs seins découverts de ces nuages de gaze qui voilent une moitié du visage pour augmenter la curiosité de ces robes qui ne les empêchent pas d'être nues. Dans cet Attrait de sylphe, elles courent le matin, à midi, le soir ; on ne voit qu'ombres blanches dans les rues. ... Il faut que, pour elles, l'art éternise le printemps... Chaque aurore leur donne le signal ou le goût d'un plaisir nouveau, d'un spectacle extraordinaire, d'un bal paré, ou d'une ascension aéronautique avec détonation. Là, toutes ces ombres blanches sont pressées ; pléiades de beautés sans poudre et dont les cheveux coupés auraient passé, il y a vingt ans, pour une marque de diffamation. Elles passent devant vous comme les figures d'un tableau ; elles ont l'air d'être sans mains, mais elles vous parlent des yeux.

Les Plaisirs de la Malmaison,

promenade dans le parc en 1804

Paris autrefois - mode et vetement- Directoire -

Tous ces bals étaient ouverts le quintidi et le décadi à la moyenne bourgeoisie. Frascati et le Pavillon de Hanovre étaient le rendez-vous des hautes classes de la société. Dans la Cité se trouvait le bal de la Veillée, où l'on donnait de singuliers concerts miauliques ; il y avait là une vingtaine de chats dont on n'apercevait que les têtes, disposés sur les touches d'un clavecin : ces touches étaient des lames pointues dont chacune allait frapper la queue d'un chat qui poussait un cri, chaque cri répondait à une note de musique et l'ensemble produisait un charivari admirable ; ce bal de la Veillée est devenu depuis le fameux Prado, cher aux étudiants.

Paris autrefois - mode et vetement- Directoire -

An VI (1798)

l'aréopage féminin avec une faveur marquée.

Ce Bal des Victimes devint vivement, en raison de sa société relevée et de ses démences, le point de mire du Paris joyeux. Ce fut là qu'on vint contempler les nouvelles Modes du jour, et les jeunes filles qui y dansaient les valses de récente importation rivalisaient de toilettes et de grâces... ; peu à peu elles quittèrent le deuil et arborèrent effrontément le satin, le velours et les kachemirs aux tons chauds.

Ce fut à ces insolentes réunions qu'apparurent les premières tuniques laconiennes et les chlamydes à méandres de couleur, la chemise de perkale, les robes de gaze ou de linon et le provocant cothurne avec ses charmants enlacements de rubans sur le cou-de-pied. Toutes les fantaisies romaines et grecques du costume furent inaugurées pour la plupart par des descendantes de guillotinés ; quelques aimables dames architondues poussèrent l'amour du réalisme et de l'horreur jusqu'à serrer autour de leur cou un mince collier rouge qui imitait à ravir la section du couperet. Les Incroyables juraient leur petite pa'ole d'honneu panachée que c'était divin, admi'able, 'uisselant d'inouïsme.

Dans les intervalles des contredanses, on ingurgitait glaces, punch, sorbets ; on prenait la main de sa danseuse dont on recevait des déclarations d'amour ; de plus, s'il faut en croire un témoin oculaire, « on finissait par convenir entre soi qu'après tout cet excellent Robespierre n'était pas si diable qu'il était noir et que la Révolution avait son bon côté ». Ripault, dans Une journée de Paris, an V, nous montre aussi un témoin oculaire qui est Polichinelle, égaré au bal des Victimes :

« Je vis un beau jeune homme, et ce beau jeune homme me dit : « Ah! Polichinelle... ils ont tué mon père ! – Ils ont tué votre père ? „ – et je tirai mon mouchoir de ma poche – et il se mit à danser :

Zigue rague don don,

Un pas de rigaudon.

Il ne manquait plus à ces insensés que de chanter, à l'imitation de la belle Cabarrus, le couplet d'une chanson satirique alors à demi célèbre chez les Directeurs :

Quand Robespierre reviendra,

Tous les jours deviendront des fêtes.

La Terreur alors renaîtra

Et nous verrons tomber des têtes.

Mais je regarde... hélas ! hélas !

Robespierre ne revient pas.

A côté du Bal des Victimes, tout Paris donnait les violons, c'était un branle général ; on sautait par abonnements au Bal de Calypso, faubourg Montmartre, à l'hôtel d'Aligre et à l'hôtel Biron, au Lycée des Bibliophiles et des nouvellistes, rue de Verneuil ; rue de l'Échiquier, chez le fleuriste Wenzell ; dans toutes les rues de la Cité. La bonne société se rendait de préférence à l'hôtel Longueville où la belle et voluptueuse Mme Hamelin ne dédaignait pas de montrer ses grâces nonchalantes et d'afficher ses déshabillés inoubliables.

Paris autrefois - mode et vetement- Directoire -

Paris autrefois - mode et vetement- Directoire -

Il est bon de dire que la ci-devant Mme de Fontenay montra toujours vis-à-vis de tous les déshérités une charité inépuisable ; ce qui fit dire a juste titre que si la citoyenne Bonaparte avait acquis le surnom de Notre-Dame des Victoires, la charmante Mme Tallien méritait en tous points celui de Notre-Dame de Bon Secours.

Le plus éclatant salon du Luxembourg, celui où la meilleure compagnie tenait à se rendre, était incontestablement le salon de Barras. Il était simple et plein de bonhomie ; on y causait peu avec cet esprit de conversation d'autrefois, mais ony riait, on y jouait, on y plaisantait sans façons. M. de Talleyrand s'y asseyait complaisamment à une table de bouillotte et Mme de Staël y venait chuchoter avec Marie-Joseph Chénier ou François de Neufchâteau.

Les autres Directeurs recevaient chacun un jour de la décade, mais leurs réceptions manquaient d'éclat. Chez La Revellière-Lépeaux, –Laide peau, comme on le nommait, – le vulgarisateur de la théophilanthropie, on ne parlait que de la religion nouvelle et l'on « mettait ses vices à la question ». Chez Carnot, qui donnait de mesquines soirées dans un petit appartement bas de plafond, on chantait quelques ariettes guerrières et on ne jurait que par « l'Évangile de la gendarmerie ». Chez Letourneur et Rewbell, c'était pis encore on y bâillait et on n'y causait point.

Le Jardin des Tuileries, An VII (1799)

Mais la France entière n'était pas à Paris, elle était représentée surtout au palais Serbelloni à Milan et au château cle Montebello, où une cour brillante se pressait pour rendre hommage à la séduisante Joséphine qui faisait par ses grâces non moins de conquêtes que, par son génie, son illustre époux.

Le vrai salon du Directoire, ce fut la rue ; ce fut le Petit Coblentz, puis Tivoli avec ses quarante arpents de verdure, Monceau, et aussi Idalie ; ce fut Biron, ce fut l'Élysée, ce fut même enfin la Butte Montmartre, d'où montèrent tous les soirs dans la nuit dix feux d'artifice qui secouaient sur Paris leurs gerbes de pierreries, leurs paillettes d'or et d'émeraudes. La rue fut agitée par une éternelle fête ; chaque nuit y défilaient, se rendant à Feydeau et aux autres spectacles, les bandes élégantes des agioteurs, des fournisseurs en compagnie de leurs bruyantes maîtresses.

Les agioteurs au Palais Royal,

An VII (1799)

L'été, le plaisir se montrait sous la feuillée, à Bagatelle, au Jardin de Virginie, faubourg du Roule, au ci-devant hôtel Beaujon. Les aimables et les Merveilleux raffolaient de ces endroits gazonnés, pleins de ruisseaux, de cascades, de grottes, de tourelles, éclairés de flammes rouges, remplis par le bruit des fanfares, où les nymphes à demi nues ne songeaient guère à fuir sous les saules. Le principal temple de la Joie, le plus attirant fut Tivoli, mélange de côteaux, de cascatelles, de sentiers sinueux, où l'on passait au milieu d'une haie de jolies femmes, et où se tenaient tous les jeux connus à Cythère. Dans ce pays de l'Astrée éclairé par les fantaisies pyriques des Ruggieri, égayé par les cabrioles, les chansons légères, les parades de foire, par l'apparition des acrobates de tous genres, la société du Directoire se complaisait inconsciente et carnavalesque.

« Bruyants plaisirs, s'écriait Mercier, les femmes sont dans leur élément au milieu de votre tumulte ! Le contentement perce dans leur maintien, malgré leur déchaînement épouvantable contre le temps qui court ; jamais elles n'ont joui d'une telle licence chez aucun peuple ; la rudesse jacobine expire même devant les non cocardées. Elles ont dansé, bu, mangé, elles ont trompé trois ou quatre adorateurs de sectes opposées, avec une aisance et une franchise qui feraient croire que notre siècle n'a plus besoin de la moindre nuance d'hypocrisie et de dissimulation et qu'il est au dessous de nous de pallier nos habitudes et nos goûts quels qu'ils soient.

Une cohue de jeunes gens l'environne avec le langage d'une joie dissolue. Encore une hardiesse de Merveilleuse, et l'on pourrait contempler parmi nous les antiques danses des filles de Laconie il reste si peu à faire tomber que je ne sais si la pudeur véritable ne gagnerait pas à l'enlèvement de ce voile transparent. Le pantalon couleur de chair, strictement appliqué sur la peau, irrite l'imagination et ne laisse voir qu'en beau les formes et les appats les plus clandestins ;... et voilà les beaux jours qui succèdent à ceux de Robespierre ! »

Paris autrefois - mode et vetement- Directoire -

La Merveilleuse et la Nymphe, créatures typiques de cette époque de corruption profonde et de libertinage ouvert, où tous les êtres mineurs s'émancipèrent d'eux-mêmes, où l'on proclama le sacrement de l'adultère, Merveilleuses et Nymphes furent les divinités reconnues aux décadis et à toutes les fêtes païennes de la République : beautés plastiques, prêtresses de la nudité et du dieu des jardins, femmes folles de leur corps, chez qui l'âme a déserté, 'perdues dans la fausse mythologie qui les porte à se gréciser par amour de l'antique afin de pouvoir se comparer aux Vénus de la statuaire et aux diverses héroïnes de la Fable .

Les jeunes gens à la mode furent aussi leurs dignes partenaires. Écoutons une contemporaine qui nous esquissera leur portrait en quelques lignes :

« Présomptueux plus que la jeunesse ne l'est ordinairement ; ignorants, parce que depuis six ou sept ans l'éducation était interrompue, faisant succéder la licence et la débauche à la galanterie ; querelleurs, plus qu'on ne le permettrait à des hommes vivant continuellement au bivouac ; ayant inventé un jargon presque aussi ridicule que leur immense cravate qui semblait une demi-pièce de

mousseline tournée autour d'eux, et par-dessus tout, fats et impertinents. En guerre avec le parti royaliste du club de Clichy, ils prirent un costume qui devait différer de tous points de celui des jeunes aristocrates : un très petit gilet, un habit avec deux grands pans en queue de morue, un pantalon dont j'aurais pu faire une robe, des petites bottes à la Souvarow, une cravate dans laquelle ils étaient enterrés ; ajoutons à cette toilette une petite canne en forme de massue, longue comme la moitié du bras, un lorgnon grand comme une soucoupe, des cheveux frisés en serpenteaux, qui leur cachaient les yeux et la moitié du visage, et vous aurez l'idée d'un incroyable de cette

Inspectons, au début de l'an V, ces Olympiennes du Directoire à cette illustre promenade de Longchamp qui venait d'être rétablie et dont le défilé n'était qu'un assaut de luxe et de beauté et un incroyable concours de toilettes. Suivons-les, à travers les éphémérides de la mode, jusqu'aux dernières années du siècle. Rien de moins français que la mise des élégantes à ce début de l'an V. Ce ne furent que tuniques grecques, cothurnes grecs, dolmans turcs, toquets suisses ; tout annonçait des voyageuses disposées à courir le monde. Ce qui surprit davantage après les Titus, les coiffures à la victime et à l'hérissé, ce fut la préférence aveugle donnée aux perruques. Peu auparavant, à ce seul nom, une belle frissonnait ; mais le sacrifice de ses cheveux en cette époque républicaine était devenu un triomphe... ; avec cela, robe retroussée jusqu'au mollet : ce dégagement, d'accord avec les souliers plats, donnait aux femmes une allure décidée et hommasse peu en rapport avec leur sexe.

Sur les coiffures on disposait un coquet béguin, assez semblable aux toquets du premier âge ou bien un chapeau spencer à haute calotte cannelée avec plume de vautour. La même année vit les toquets froncés à coulisses, le toquet d'enfantgarni en dentelles, tantôt en linon, tantôt en velours noir, cerise, violet ou gros vert, avec une ganse plate sur les coutures et une dentelle froncée sur le bord.