Paris autrefois -

LE JARDIN DES PLANTES

(D'après Paris, 450 dessins inédits d'après nature, paru en 1890)

Le Jardin des Plantes de Paris jouit également d'une popularité parisienne et d'une renommée européenne. Pour les Parisiens,C'est une belle promenade,

remplie d'arbres, de plantes et d'animaux intéressants, redoutables ou rares. Pour l'étranger, c'est la plus belle collection dans laquelle le génie investigateur d'un grand peuple ait su réunir et embrasser les trois règnes de la nature. Au point de vue de nos institutions d'enseignement, le Jardin des Plantes n'est que le nom vulgaire donné à l'une des parties du Muséum d'histoire naturelle, qui tient dans l'ordre scientifique une place analogue à celle du Collège de France dans l'ordre des langues et de la philosophie.

Les cages des animaux féroces

De même que le Collège de France, le Muséum, placé sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, est administré par un directeur choisi pour cinq années parmi les trois candidats présentés au ministre par l'assemblée des professeurs. Ceux-ci sont au nombre de dix-neuf. Les professeurs titulaires sont assistés par vingt-quatre jeunes savants, qualifiés aides-naturalistes. La plupart des cours ont lieu dans l'enceinte du Muséum, les amphithéâtres ou dans les galeries. D'autres se tiennent au dehors, à l'École des mines, au domicile personnel des professeurs et même à la campagne.

Les origines du Muséum sont lointaines et modestes. Ce n'était d'abord qu'un « Jardin royal des herbes médicinales » le Jardin du Roy, créé par Louis XIII à la sollicitation d'Hérouard, son premier médecin, et de Guy de La Brosse, son médecin ordinaire.

Lorsqu'il fut ouvert au public en 1650, il occupait environ 50 000 mètres carrés, au devant du bâtiment élevé le long de la rue du Faubourg-Saint -Victor, dans la partie qui s'appelle aujourd'hui rue Geoffroy-Saint-Hilaire. Il ne s'étendait pas en profondeur au delà de la moitié du jardin actuel. Le reste du terrain jusqu'au bord de la Seine était couvert par des chantiers de bois flotté.

Successivement administré et embelli par les soins éclairés des successeurs d'Hérouard et de Guy de La Brosse, par Fagon, Tournefort, Antoine de Jussieu, Vaillant, etc., le Jardin du Roi prit une extension considérable et une importance nouvelle sous la direction de Buffon comme surintendant. On lui doit les belles allées de tilleuls plantées en 1740 et prolongées jusqu'au quai en 1783, la construction du grand amphithéâtre et du laboratoire de chimie.

Il plaça le cabinet d'histoire naturelle sous la direction de Daubenton et confia l'exécution du jardin à André Thouin. La statue de cet homme illustre, sculptée

par Pajou, fut érigée de son vivant, en 1789, dans les galeries de l'établissement qu'il avait fait si grand et si prospère. Il fut remplacé par M. de la Billarderie, ensuite par Bernardin de Saint-Pierre. Sur un rapport de Lakanal, qui résumait tout un projet de règlement rédigé par les professeurs, la Convention, par décret du 10 juin 1793, érigea le Jardin du Roi en Muséum d'histoire naturelle.

L'Ours Blanc

La ménagerie fut créée au mois de novembre suivant, par l'initiative de Geoffroy Saint-Hilaire, qui se fit remettre par la police les animaux de trois ménageries particulières qu'elle avait saisies on ne sait pourquoi ; on lui adjugea bientôt après les hôtes survivants des ménageries royales de Versailles et du Raincy.

Donner la liste des professeurs qui se sont succédé depuis près d'un siècle dans les chaires du Muséum, ce serait dresser l'inventaire des gloires scientifiques de la France. Rappelons seulement les noms de Cuvier, Haüy, Geoffroy Saint-Hilaire, Vauquelin, Laugier, Lacépède, Lamarck, Jussieu, Portal, Thouin, etc.

Le Jardin des Plantes, dans son état actuel, présente un développement de 30 hectares (300,000 mètres carrés), dont la surface plane est dominée, près de l'entrée de la rue de Buffon, par le monticule connu sous le nom de Labyrinthe. Au premier contour de la route en spirale qui conduit au sommet, à travers les arbres verts, on peut s'asseoir sur un banc circulaire qui embrasse le tronc du cèdre du Liban ; ce bel arbre, le premier de son espèce qu'on eût vu en France, fut planté à cette place en 1734 par Bernard de Jussieu ; il n'avait alors que quelques centimètres de hauteur ; on rencontre ensuite sur la gauche, dans le massif, la colonne de pierre élevée à la mémoire de Daubenton, le collaborateur de Buffon et le prédécesseur de Cuvier.

Au sommet du Labyrinthe, s'élève le belvédère qui portait autrefois un gnomon, auquel s'appliquait la devise : Ho ras non numero nisi serenas. « Je ne compte que les heures sereines. » On jouissait autrefois, du haut du Labyrinthe, d'une vue vue assez étendue, qu'interceptent aujourd'hui des constructions nouvelles élevées sur les deux rives de la Seine ; on y est dominé par la haute coupole du Panthéon, qui coupe l'horizon à l'ouest.

Les marabouts

Les bâtiments qui encadrent le périmètre du Jardin des Plantes ou qui s'y trouvent enclavés sont : la galerie de zoologie, au fond du jardin, parallèlement à la rue Geoffroy-Saint-Hilaire, faisant face à la Seine ; elle a 120 mètres de longueur et se compose de deux étages divisés en salles peuplées de plus de 6,000 mammifères et de 22,000 oiseaux, tous empaillés ; 2° au sud-est, parallèlement à la rue de Buffon, le vaste bâtiment qui mesure 170 mètres de longueur sur 15 de profondeur et 12 de hauteur ; la partie centrale, comprise entre deux portiques, contient les collections de minéralogie fondées par Haüy ; l'aile droite la bibliothèque ; l'aile gauche les collections de géologie et de botanique ; la bibliothèque du Muséum renferme 80,000 volumes et un grand nombre de manuscrits ; la bibliothèque de Charles Bonaparte, prince de Canino, acquise par l'État, forme un fonds à part. Un des fonds les plus curieux de la bibliothèque est la collection des dessins d'histoire naturelle sur vélin, commencée par Robert pour Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, et continuée jusqu'à nos jours par les plus habiles artistes ; elle forme sept volumes in-folio.

Le long de la rue Cuvier on rencontre successivement, après les bâtiments consacrés à divers services d'administration, d'abord le grand amphithéâtre qui renferme deux laboratoires de chimie, un laboratoire de physique et la salle des cours ; ensuite la maison de Cuvier, appuyée contre la grande galerie d'anatomie comparée, dont le bâtiment, flanqué de deux ailes, contient les squelettes de toutes les espèces d'animaux vertébrés, poissons compris. On voit au rez-de-chaussée les espèces disparues, les diornis, oiseaux gigantesques de la Nouvelle-Zélande, le squelette entier d'un paleotherium et d'un anoplotherium provenant des carrières à plâtre de Vitry-sur-Seine ; un ichtyosaure de l'époque jurassique, etc...

Les mouflons

La cour renferme le squelette, bien délabré et réparé comme une vieille maison à force de pièces et de poignées de plâtre, du cachalot à grosse tête. Suivent, toujours dans la même direction, en marchant vers la Seine, le palais des tortues et des crocodiles, couchés dans l'herbe, immobiles et rugueux ; on les prendrait pour des troncs d'arbres ou de grosses branches desséchées ; les plus dangereux sont renfermés dans des baignoires ; puis le palais des reptiles, où les redoutables pythons et les boas constrictors végètent souffreteux dans leurs couvertures de malades. L'École des poiriers remplit l'espace entre ce dernier bâtiment et le quai, près de l'Entrepôt des vins. Le jardin, planté par Buffon, est divisé en trois séries longitudinales de carrés, séparés entre eux par deux allées de tilleuls, et de la partie ouest en admirable allée de marronniers. L'intervalle entre cette allée de marronniers et les bâtiments échelonnés le long de la rue Cuvier est dessiné en jardins anglais, aux allées sinueuses, qui enveloppent pittoresquement les nombreuses divisions de la ménagerie : animaux féroces, lions, tigres, panthères, hyènes, ours, jaguars, réunis dans une série de loges grillées, ou séparés en petits parcs à l'usage des chacals, des renards, des sangliers, etc.

La fosse aux ours

Les chiens ont leur chenil ; une grande rotonde, semblable à un cirque, abrite les éléphants, les chameaux, les girafes, les rhinocéros, les buffles, les hippopotames, etc. Les ours ont leurs fosses, entourées de parapets, toujours garnis de spectateurs qui les excitent à grimper à l'arbre central, et qui se racontent la légende du vétéran tombé dans la fosse et dévoré par l'ours Martin. Les otaries ou lions de mer ont leur bassin d'eau profonde ; des oiseaux aquatiques ne sont pas moins soignés ; les oiseaux de proie menaçants, les antilopes aux grands yeux timides, les zèbres indomptables ont leur public... Mais les favoris de la foule sont les singes, pour qui l'on a construit en 1836 un palais à jour soutenu par des colonnettes de fer ; la foule y stationne en permanence ; mais il n'est pas prudent de s'y hasarder sans précaution. C'est que le public des singes n'appartient pas, en général, aux classes les plus recommandables de la société. La gratuité est évidemment une pratique très démocratique ; elle a cependant ses inconvénients ; et il n'est que trop visible que le Jardin des Plantes, d'ailleurs fort éloigné des quartiers riches qui se développent de plus en plus vers l'extrême ouest, sert de rendez-vous et de galeries aux rôdeurs à l'affût d'une proie, comme aussi aux simples mendiants, et à ces troupes déguenillées qui arrivent chaque jour des régions de l'est et du sud-est pour grossir les équipes de balayeurs que la Ville emploie de nuit au nettoiement de la capitale. Une autre circonstance a détourné du Jardin des Plantes le courant des classes riches ou simplement aisées, c'est la création à l'autre bout de Paris du Jardin d'acclimatation.

Le dromadaire

Les serres du Jardin des Plantes, l'école de botanique et de culture, les jardins des semis, le jardin de naturalisation, demeurent cependant sans rivaux. Quelques mesures de surveillance exercées contre les vagabonds, qui s'emparent, lorsqu'il leur plaît, des parties les plus fréquentées et les rendent inaccessibles aux honnêtes gens, suffiraient à rendre au Jardin des Plantes la physionomie décente qui le caractérisait autrefois, lorsqu'il était la promenade favorite et, pour ainsi dire, le rendez-vous des familles de la bourgeoisie parisienne.

L'entrée des serres

La grande grille d'entrée du Jardin des Plantes, la plus connue des promeneurs,ouvre sur le quai, au centre d'une place demi-circulaire, où aboutit le pont d'Austerlitz, commencé en 1802 en même temps que le pont des Arts, ouvert à la circulation en 1806 et baptisé par la victoire. La place circulaire fut ordonnée pour compléter le pont et reçut le nom du général Valhubert, tué à la bataille d'Austerlitz. Le pont, qui met en communication cette partie de la rive gauche avec le quartier de la Bastille et le faubourg Saint-Antoine, fut élargi et reconstruit en maçonnerie de 1854 à 1856. Il mesure aujourd'hui 18 mètres de largeur, composé d'une chaussée de 11 mètres et de deux trottoirs de 2,50. La circulation y est plus active qu'en aucun point de Paris ; on n'évalue pas à moins de 40,000 le nombre des personnes qui traversent quotidiennement le pont d'Austerlitz.

Les Cordelières au faubourg Saint-Marceau

Rue Léon-Maurice-Nordmann

Paris. Église de la Madeleine

Restes de l'Église des Bernardins à Paris en 1801

Le pont au double à l'Hôtel Dieu de Paris

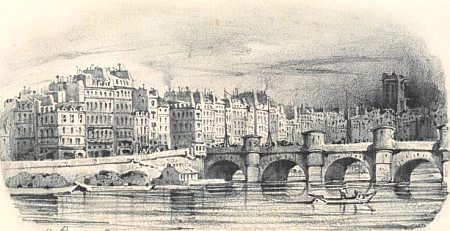

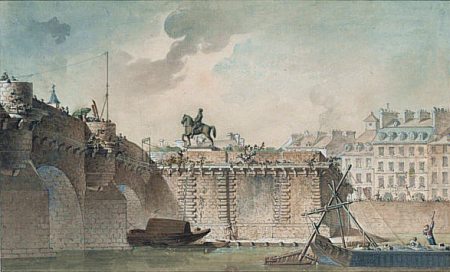

Le Pont Neuf

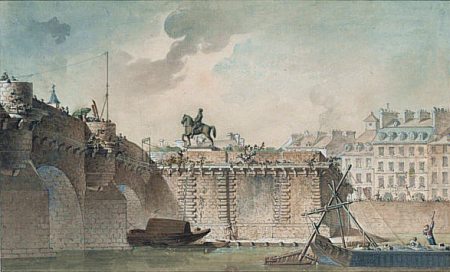

Le Pont Neuf. Fête pour l'érection de la statue d'Henri IV

Le Pont Neuf et l'Hôtel des Monnaies

Le Pont Notre-Dame, l'Hôtel-Dieu et le Petit Châtelet

Le Pont Royal

Le Pont Royal et la terrasse du bord de l'eau

Le Pont d'Arcole

Paris, 1898/1900. Raccommodeur de faïence, (Atget, Eugène)

Paris, 1898/1900. Rémouleur, (Atget, Eugène)

Paris, 1898/1900. Rémouleur, (Atget, Eugène)

Paris, 1898/1900. Relayeur ou roulier, (Atget, Eugène)

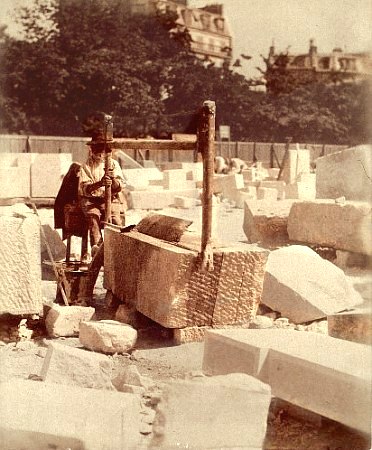

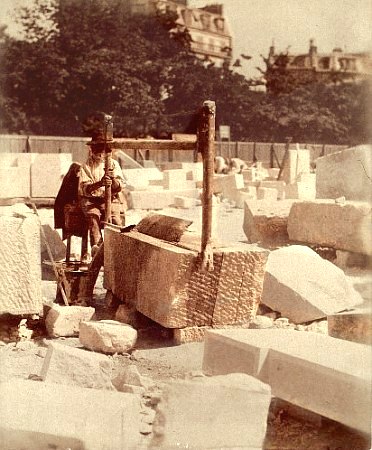

Paris. 1898/1900. Tailleur de pierre, (Atget, Eugène)

Paris. 1898/1900. Tailleur de pierre, (Atget, Eugène)

Paris. 1898/1900. Terrassiers, (Atget, Eugène)

Paris. 1898/1900. Terrassiers, (Atget, Eugène)

Paris, 1898/1900. Rémouleur, (Atget, Eugène)

Paris, 1898/1900. Rémouleur, (Atget, Eugène)

Terrassiers, travaux de l'exposition universelle

de 1900, (Atget, Eugène). Paris

Une belle époque pour la vie parisienne (partie 2)

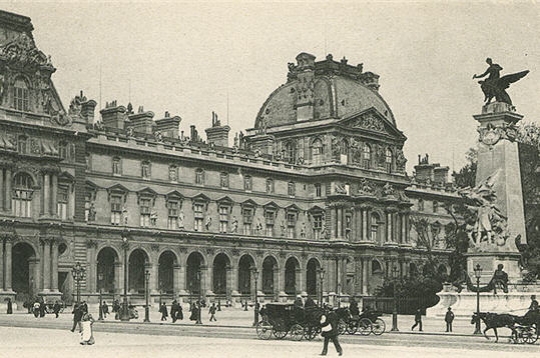

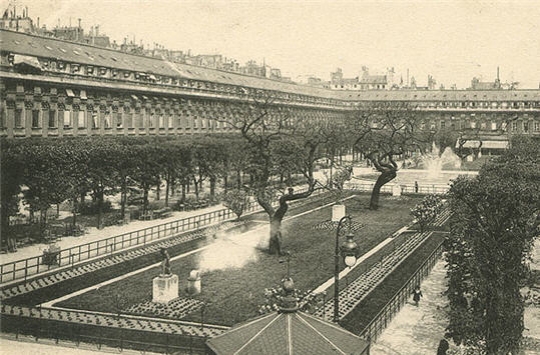

La place du Carrousel

Faisant face au Louvre, la Place du Carrousel tire son nom du carrousel de 1662, fête militaire grandiose donnée en l'honneur de Louis XIV

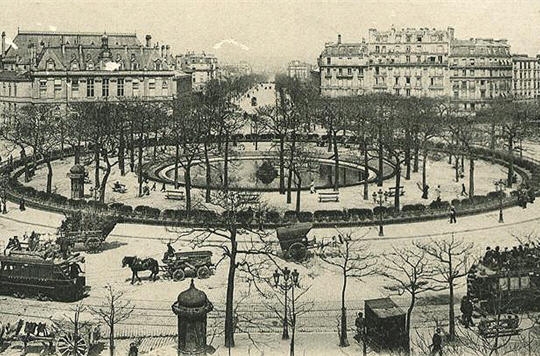

La Place d'Italie

Ornée d'arbres et de jardins, la Place d'Italie se trouve dans le XIIIe arrondissement de Paris. Elle se situe à l'emplacement de l'ancienne barrière d'Italie, au croisement entre le boulevard des Gobelins et l'ex chemin de ronde d'Ivry.

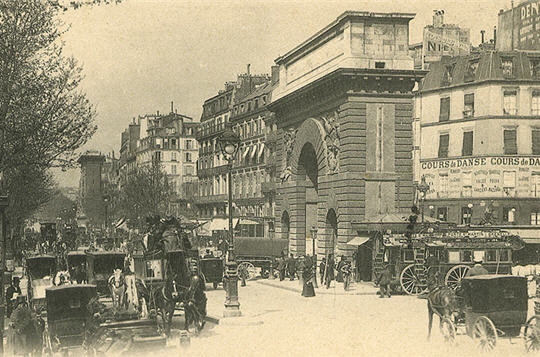

La Porte Saint Martin

Commandée par Louis XIV, la porte St-Martin a été érigée entre 1672 et 1674 à l'emplacement d'anciennes fortifications. A la Belle Epoque, le passé militaire est oublié et le quartier St Martin, considéré par la bourgeoisie comme un lieu de débauche, vit au rythme des cafés, guinguettes et théâtres.

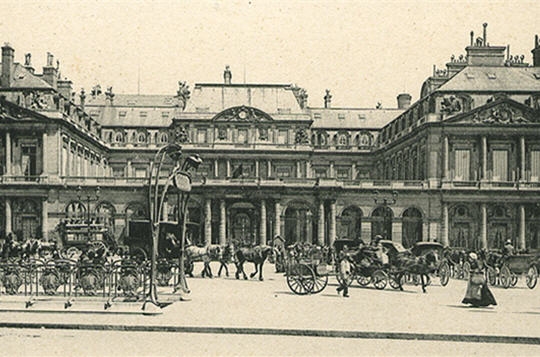

Le Conseil d'état au Palais Royal

Le Palais-Royal retourne au domaine de l'Etat sous la IIIe République. En 1871, le gouvernement décide d'y installer le Conseil d'Etat qui s'est retrouvé sans bâtiment aprés l'incendie du Palais d'Orsay pendant la Commune

La Station Gare d'Allemagne

Typique de l'Art Nouveau (lignes courbes, utilisation de l'acier et du verre), la station de métro Allemagne, correspond à l'actuelle station Stalingrad, sur la ligne 2. Elle a changé de nom en 1946, suite la victoire de l'Armée rouge contre le IIIe Reich à la bataille de Stalingrad (1942-43).

Le canal Saint martin

Bien avant de devenir le lieu de promenade dominicale des amoureux parisiens, le Canal Saint-Martin, construit entre 1805 et 1825, abrite quartiers industriels, usines et entrepôts. Ponctué par 9 écluses, le canal vit au rythme des embouteillages de péniches.

La Gare d'Orléans au Quai d'Orsay

La gare d'Orléans, ou gare d'Orsay, a été inaugurée en 1900 à l'occasion de l'Exposition universelle. Destinée au service des voyageurs, elle est née du besoin de rapprocher les grandes gares du centre ville. Elle a été transformée en musée d'art 1900 en 1986

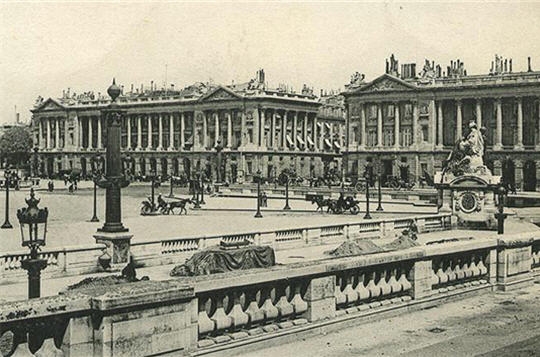

La Place de la Concorde

Alors qu'en 1793, la foule se presse sur la place de la Concorde pour assister à l'exécution de Louis XVI, un siècle plus tard, les calèches de la Belle Epoque roulent sans hâte de la rue Royale aux Tuileries.

Le palais du Luxembourg

"O temps, suspends ton vol!", dirait Lamartine. Depuis qu'il s'est ouvert au public au milieu du XVIIe siècle, le jardin du Luxembourg est resté le paradis des enfants parisiens. Parc d'attractions, jardin à la française et statuaire en plein air, le jardin attire les petits et les grands, tels que Balzac ou Hemingway qui aimaient s'y promener. Il dépend du Sénat qui y est installé depuis 1899.

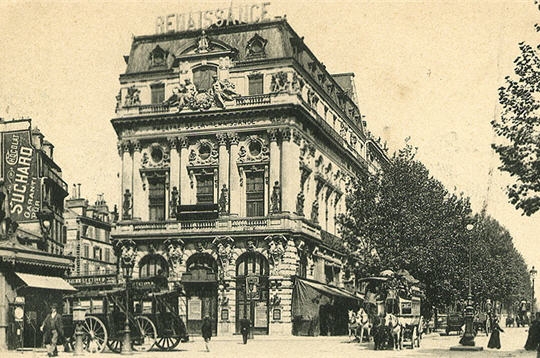

Le théâtre Renaissance

Le Théâtre Renaissance, qui se trouve sur le boulevard St-Martin, est né de la volonté commune d'Alexandre Dumas père et Victor Hugo de consacrer un théâtre au drame romantique.

La Seine vue du quai de la Gare

Le quai de la gare ne tire pas son nom de la gare de marchandises du chemin de fer d'Orléans construite en 1843, mais de l'ancienne gare d'eau conçue en 1769 pour mettre les bateaux à l'abri du froid. Il abrite aujourd'hui les "Frigos" de Paris, lieu de création contemporaine.

La rue de Rivoli

A la Belle Epoque, la rue de Rivoli est déjà une artère parisienne incontournable qui relie la place de la Concorde à la place St Paul

La Place du Châtelet

La place est aménagée à la place du fort du Grand Châtelet rasé en 1802 par Napoléon Ier. L'espace aménagé facilite alors la circulation des ouvriers, passants ou marchands ambulants. Place centrale et populaire, elle abrite encore aujourd'hui le Théâtre de la Ville et le Théâtre du Châtelet.

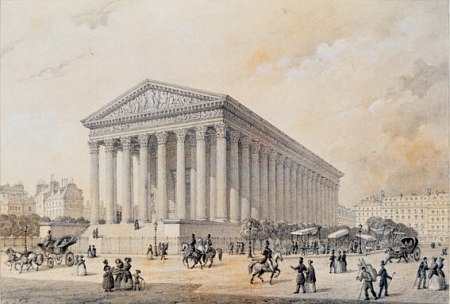

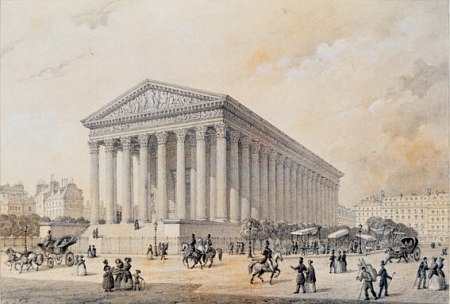

Vue sur la Madeleine

La très élégante rue Royale débouche sur l'église de la Madeleine bâtie entre 1855 et 1863, dans le cadre d'un vaste projet d'urbanisme dans l'ouest de Paris.

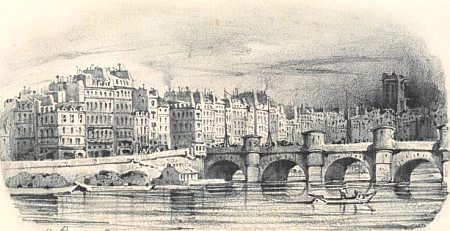

Le Pont neuf

Le Pont Neuf, paradoxalement plus vieux pont de Paris (bâti au XVIe siècle), mène cette foule de badauds de la Samaritaine (ouverte en 1870) au quai du Louvre, en passant par le square du Vert Galant sur la pointe de l'Ile de la Cité. En 1985, le pont a été emballé par l'artiste Christo

La Gare du Nord

Mise en service en 1864, la gare du Nord est achevée un an plus tard. Construite pour remplacer l'embarcadère de Belgique qui s'est révélé indadapté, elle dessert de grandes villes européennes - telles que Bruxelles, Amsterdam ou Londres - qui sont représentées par les 8 grandes statues qui surplombent sa façade

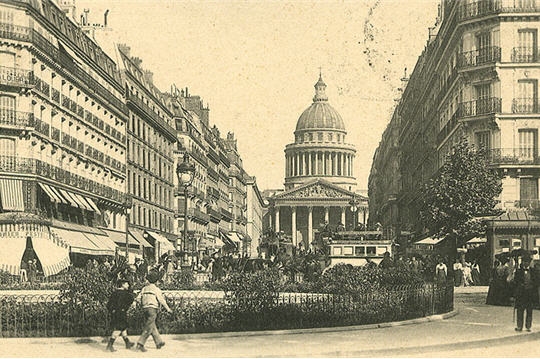

Vue sur le Panthéon

Habitants du quartier latin ou étudiants empreintent la rue Soufflot qui mène au Panthéon. Cette ancienne église dont Louis XV a posé la première pierre en 1764, est devenue un temple républicain en 1885, date de l'inhumation de Victor Hugo.

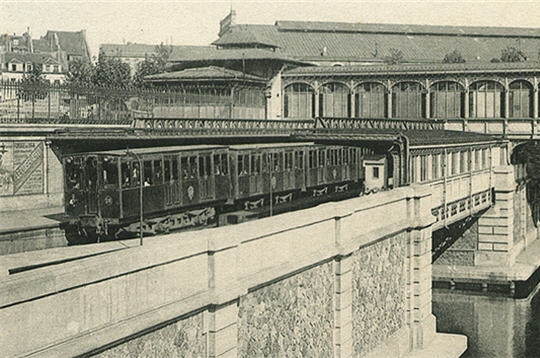

La Gare de la Bastille

Inaugurée en 1859, cette ligne de chemin de fer relie la place de la Bastille à la gare de Vincennes. Un peu plus d'un siècle plus tard, en 1969, le dernier train sonne le départ. Rachetée en 1986 par la Mairie de Paris, la ligne a été réaménagée en une promenade pédestre, dite "promenade plantée", qui traverse tout le XIIe arrondissement.

La Gare Saint Lazare

Mis à part la colonne de valises d'Arman qui trône dans la cour de Rome depuis 1985, la gare St-Lazare n'a pas beaucoup changé depuis la Belle Epoque. Construite en 1837, elle prend son aspect actuel à la suite des aggrandissements mis en place par l'architecte Juste Lisch pour l'Exposition universelle de 1889.

La Pointe de la Cité

Paris, ville intemporelle...Mis à part les bateaux qui se sont modernisés, la vue sur Notre-Dame et l'Ile de la Cité n'a pas changé depuis la Belle Epoque

Une belle époque pour la vie parisienne (partie 1)

La série de photos éditées par les frères Berthaud entre 1902 et 1904 illustre l'ambiance des rues parisiennes à la Belle Epoque. Ici, le Pont des Arts offre à ses badauds une vue plongeante sur la Seine. Les péniches qui la parcourent ont un usage plus pratique que touristique.

La Place Vendôme

Quittant la déjà trés élégante Place Vendôme construite sous le règne de Louis XIV, des calèches encombrent la rue de Castiglione qui mène aux Tuileries.

La Gare Montparnasse

D'après cette vue paisible du parvis de la gare Montparnasse, les passants semblent avoir oublié qu'à peine dix ans auparavant, en 1895, un terrible accident avait endommagé cette façade : une locomotive s'était projetée à pleine vitesse sur les vitres de la gare

La Place du Palais Royal

Aujourd'hui, les concours sur bitume des patineurs en tout genre ont remplacé les jeux de mains des enfants de la Belle Epoque qui se divertissaient dans les jardins de la place du Palais Royal.

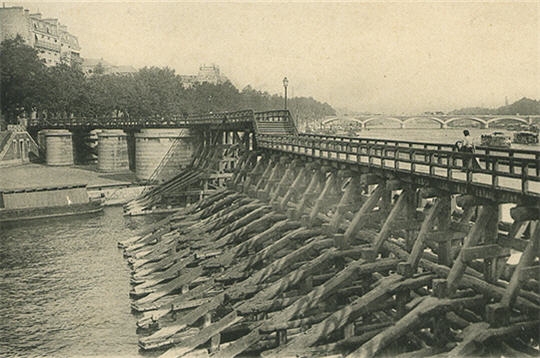

La passerelle de l'Estacade

La passerelle de l'estacade était une digue pour piétons construite en 1818, entre la pointe de l'île de Saint-Louis et le quai Henri IV. Incendiée plusieurs fois, elle disparut vers 1838

La place de la République

Hommes et calèches se partagent la rue du Temple, sous le regard de la statue de bronze qui les domine depuis son piedestal de 15 mètres de haut. Célébrant la liberté, l'égalité et la fraternité, elle fut construite entre 1880 et 1883 à la gloire de la République

La gare de l'Est

Alors que la gare de l'Est accueille aujourd'hui près de 30 millions de visiteurs par an, la fréquentation semble sporadique au début du siècle dernier. Fermant la perspective tracée par le baron Haussmann, la gare de l'Est est contruite en 1849 dans le Xe arrondissement parisien. En 1883, elle a inauguré l'Orient Express qui reliait la capitale à Constantinople

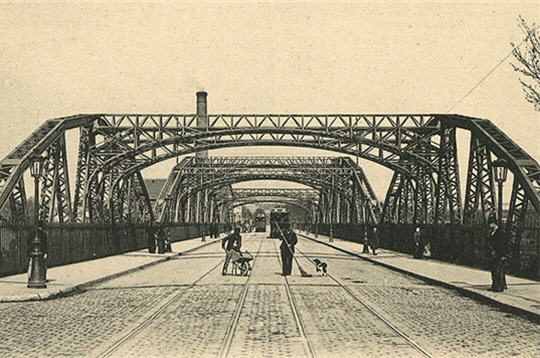

Le Viaduc de Tolbiac

Deux hommes balayent la rue avant le passage du tramway sur le viaduc de Tolbiac. Ce pont métallique construit en 1860 pour traverser, non la Seine, mais les voies de chemin de fer de la gare d'Austerlitz, a été demonté en 1996

Le tribunal de commerce

La foule se presse sur le pont au Change qui sépare le Palais de Justice du Tribunal de Commerce. Initialement commandé par Charles IX, le Tribunal de Commerce a déménagé deux fois avant que le bâtiment actuel ne soit édifié en 1866, le long du quai aux Fleurs sur l'île de la Cité.

Les Champs Elysées

La plus célèbre avenue de Paris relie la place de la Concorde à l'arc de Triomphe, offrant une longue perspective depuis le Louvre. Les promeneurs de la Belle Epoque peuvent profiter des jardins mitoyens aménagés sous Napoléon III.

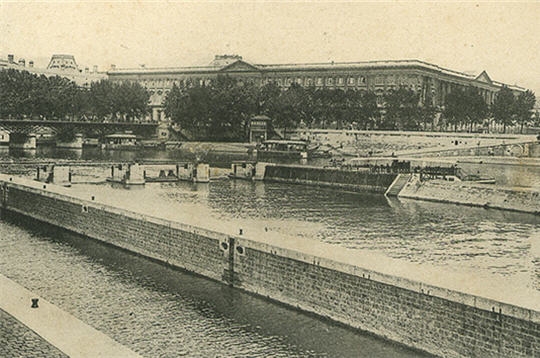

L'écluse de la monnaie

L'écluse de la Monnaie a été construite au XIXe siècle, quand la Seine était encore l'artère principale de Paris. Ce barrage mobile, en relevant le plan d'eau, augmentait considérablement le nombre de jours de navigation par an. A la fin du XIXe siècle, le transport des hommes et marchandises est reporté sur les voies terrestres et la Seine, désertée sur la photo, est dédiée au tourisme

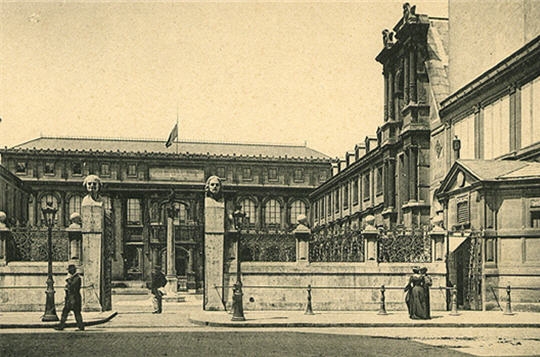

L'Ecole des Beaux Arts

Cette entrée par le quai Malaquais correspond aujourd'hui à la librairie et au musée de l'Ecole Nationale des Beaux-Arts. Les étudiants actuels se serrent sur les rangs de cette prestigieuse école installée dans un bâtiment construit au milieu du XIXe siècle par François Debret.

La Gare de Lyon

La gare de Lyon a été construite en 1847, d'après les plans de l'architecte Cendrier. Son campanile de 64 mètres de haut sera rajouté quelques années plus tard. Pour pouvoir réguler l'affluence de voyageurs, la gare passe de 2 à 12 voies en 1899.

L'hippodrome de Paris

Contrairement à ce que laisse penser son nom, l'Hippodrome de Paris, construit en 1899 entre la Place de Clichy et la rue Caulaincourt, est une immense salle de spectacle pouvant accueillir jusqu'à 5 000 spectateurs. Racheté en 1911 par Léon Gaumont, l'Hippo-Palace a été détruit puis remplacé en 1930 par le plus grand cinéma du monde (aujourd'hui disparu).

Le métro aérien du Boulevard de la Chapelle

La ligne 2 du métro parisien, Dauphine - Etoile, est prolongée en 1903 jusqu'aux stations Anvers puis Stalingrad, dans le nord-est de Paris. Pour la première fois, le métro sort de terre

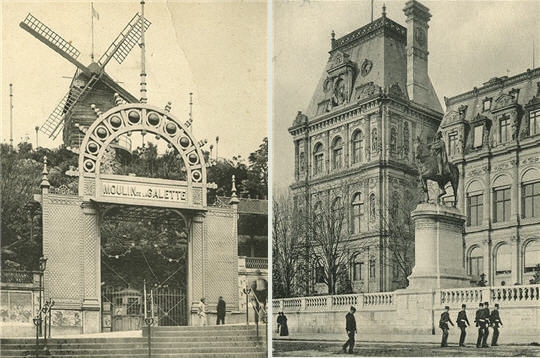

Le Moulin de la Galette et l'hôtel de Ville

A gauche, le Moulin de la Galette sur les hauteurs de la butte Montmartre, dernier moulin à vent en état de marche à Paris. A droite, l'Hôtel de Ville, point de ralliement lors de nombreuses insurrections parisiennes (1830, 1848, 1871), où patrouille tranquillement un groupe de gendarmes.

LES COSTUMES, LES SALONS, LA SOCIÉTÉ

SOUS LA RESTAURATION

(D'après Les Modes de Paris 1797-1897, par Octave Uzanne, paru en 1898)

(partie 2)

1815 – 1825

Mme Ancelot a écrit et a obtenu des succès populaires ; dans son salon exclusivement lettré, elle excellait à débrouiller le jeu des caractères et l'intérêt des actions ; elle était charmante dans l'intimité, pleine de douceur, d'abandon, de bon sens et de gaieté ; les peintres Gérard, Guérin, Gros, Giroclet, les quatre G comme on les nommait, venaient fréquemment à ses réunions littéraires ; Laplace et Cuvier représentèrent parfois les sciences dans cette notable et incomparable assemblée.

La sœur du poète Vigée, Mme Lebrun, dont le talent considérable n'a fait que grandir avec la perspective du temps, et qui, malgré ses soixante-quatre ans, paraissait jeune en 1816, était revenue se fixer définitivement à Paris, après ses innombrables pérégrinations en Europe, et avait ouvert un salon qui se trouvait fréquenté par la société parisienne la plus choisie dans le monde des arts et des lettres. L'ancienne amie de Rivarol, de Champcenetz et de Grimod de la Reynière peignait encore de lumineux portraits, et, passionnée pour la musique, faisait entendre chez elle les meilleurs virtuoses de tout Paris. Ses réunions avaient lieu chaque samedi, dans son grand appartement de la rue Saint-Lazare ou à Louveciennes, l'été, dans la délicieuse maison qu'elle y avait acquise. – On rencontrait chez Mme Lebrun tous les débris de l'ancienne cour, des survivants des derniers beaux jours de Versailles et quelques étrangers de distinction.

On essayait de faire revivre dans cette société bien disante les amusements d'autrefois : on jouait des proverbes, des charades, on s'égayait même aux petits jeux innocents ; mais l'atmosphère de la nouvelle époque, l'esprit philosophique et sentimental de la Restauration se prêtaient malaisément à ces plaisirs nets et délassants. Les habitués les plus constants de ce salon étaient : le jeune marquis de Custine, le comte de Laugeron et le comte de Saint-Priest, retour de Russie, où ils avaient pris du service pendant l'émigration ; le baron Gérard, le comte de Vaudreuil et le marquis de Rivière, la belle Mme Grassini, déjà sur le retour, mais dont la voix de contralto superbe avait conservé toute sa fraîcheur ; le comte de la Tour du Pin de la Charce, qui conservait l'urbanité et les belles manières du siècle dernier, le type même du grand seigneur élégant, et enfin le vieux marquis de Boufflers alors conservateur adjoint à la bibliothèque Mazarine, gros, court, podagre, mal vêtu et qui ne rappelait en rien le sémillant poète-chevalier du XVIIIe siècle, le galant auteur d'Aline, le passionné et tendre amoureux de Mme de Sabran.

Le salon du baron Gérard, qui possédait rue Bonaparte, en face de l'église Saint-Germain des Prés, une modeste petite maison, bâtie sur ses indications, était généralement très animé. Quatre petites pièces composaient l'appartement de réception : Mlle Godefroy, élève du grand artiste et femme déjà âgée, faisait les honneurs en compagnie de Mme Gérard. A minuit, selon la mode italienne, on arrivait chez le peintre du Sacre de Charles X. Le thé était servi et l'on passait quelques menus gâteaux. Gérard causait avec cette verve spirituelle que tous ses contemporains se sont plu à lui reconnaître, sa femme s'attablait à une féroce partie de whist, et l'intimité commençait entre le premier peintre du Roi et ses nombreux invités. Le mercredi de chaque semaine, on était presque assuré de rencontrer dans le salon de la rue Bonaparte, Mlle Mars, Talma, Mme Ancelot, Mlle Delphine Gay, Mérimée, Jacquemont, le comte Lowoenhielm, le paradoxal Henry Beyle, Eugène Delacroix et quelquefois Humboldt, et l'abbé de Pradt, le comte de Forbin et Pozzo di Borgo, le comte de Saint-Aignan et le baron Desnoyers, Cuvier, M. Heim et divers personnages aujourd'hui oubliés.

On se réunissait souvent encore chez la duchesse d'Abrantès, veuve de Junot, chez le savant Charles Nodier qui ouvrait son salon comme une arène aux romantiques et aux classiques ; on allait s'égayer chez le vicomte d'Arlincourt ou chez M. de Montyon, qui paraissait un vert galant, étant resté fidèle à la poudre et aux costumes d'antan ; on politiquait chez Mme de Boigne, qui recevait deux fois la semaine, rue de Lille, une assemblée triée sur le volet du faubourg Saint-Germain.

D'autre part, on s'égarait parfois dans la société littéraire de Mme de Chastenay, où le vicomte Alexis de Saint-Priest déclamait sans pitié pour l'auditoire des tragédies sans fin et des comédies sans commencement ; on faisait visite à Mme de Flahaut dans son hôtel des Champs-Elysées, mais la plupart de ces derniers salons inauguraient, à vrai dire, le règne de Louis-Philippe, plutôt qu'ils ne terminaient celui de Charles X. L'Histoire de la Société sous la Restauration est encore à faire et le sujet serait attrayant. Aussi bien en politique et en art qu'en littérature, on y verrait naître, dans différents groupes, toutes les sommités de ce XIXe siècle, qui vit se former la plupart de ses grands esprits dans les foyers brillants de cette belle période si fertile en hommes de haute valeur.

La Société parisienne sous la Restauration était divisée par classes distinctes ; dont chacune était cantonnée, confinée, pour ainsi dire, en ses quartiers. – Il y avait la bonne compagnie du Marais, celle de la Chaussée-d'Antin et celle du noble faubourg, sans compter les sociétés libres d'artistes et de rapins qui demeuraient fermement les intransigeants de la République des convenances. Entrons à la suite d'un contemporain, M. Antoine Caillot, dans un salon du faubourg Saint-Germain :

« Devant un grand feu sont assis en demi-cercle, sur de larges fauteuils de tapisserie ou de damas cramoisi, à pieds, et à contours dorés, deux pairs de France, deux députés du côté droit, un officier général, un évêque, un abbé décoré, deux douairières.

Ces graves personnages s'entretiennent du temps passé en le comparant avec celui qui court. Les deux vieilles duchesses ou marquises ne trouvent rien d'aussi ridicule que les pantalons ou les cheveux à la Titus, et cependant les deux pairs, les cieux députés et le lieutenant général des armées du Roi portent des pantalons et ont les cheveux coupés. L'une de nos douairières ne se rappelle plus qu'au temps jadis elle ne pouvait entendre prononcer le nom de culotte, et qu'elle criait fi donc ! en détournant la tête lorsque ses regards étaient tombés sur des hauts-de-chausses trop étroits.

Nous passons dans une salle voisine et nous y trouvons cieux vieillards, chevaliers de Saint-Louis, de l'ordre de Malte et de la Légion d'honneur, qui s'escriment au tric-trac ;à six pas d'eux, un garde du corps et un lieutenant de la Garde Royale jouent à l'écarté avec deux jeunes comtesses ou baronnes. La maîtresse de la maison fait gravement si partie de piquet avec un aumônier du Roi. Il arrive de temps en temps que de ce salon s'échappe une nouvelle, vraie ou fausse, qui, les jours suivants, donnera de la tablature aux habitués de la Bourse et aux journalistes. »

De l'aristocratie nobiliaire si nous sautons à l'aristocratie financière, si du monde où l'on s'ennuie nous arrivons au monde où l'on agiote, nous trouvons trois pièces de plain-pied, un billard dans l'une, deux écartés dans l'autre, dans la troisième des hommes qui s'entretiennent de finances, de politique, des femmes qui babillent sur les modes et les spectacles ; des meubles de Jacob, des bronzes de Ravrio, des colifichets du Petit Dunkerque, le grand magasin qui tient la vogue, des profusions de glaces, de petites pâtisseries et de rafraîchissements. Un bon ton cherché, voulu, trop maniéré, règne parmi ces riches manufacturiers, agents de change et banquiers ; quelques artistes fourvoyés chez ces Plutus s'y sentent mal à l'aise, des pique-assiettes et des spéculateurs font la courbette auprès des dames ; on jase plutôt qu'on ne cause, disait-on alors, dans un salon de la Chaussée-d'Antin.

Au Marais, on trouve un vieil hôtel orné de sérieuses et antiques dorures intérieures ; de jolis meubles anciens, des peintures de maîtres, une grande sévérité d'ornementation dans les tapisseries, tout un mobilier qui repousse l'idée d'une fortune nouvelle ; un grand feu sous une vaste cheminée, des candélabres à sept branches, point de lampes. – De vieux serviteurs en livrée introduisent les invités, tous hommes de politesse scrupuleuse et de grande affabilité. Dans les salons, on a disposé trois bostons, un piquet, une table d'écarté pour les jeunes gens de la maison. Les personnes âgées causeront près de l'âtre, sur l'indemnité des émigrés, sur M. de Villèle et son trois pour cent, sur le général Foy et l'Empereur Alexandre, sur Bonaparte, Sainte-Hélène et les Bourbons, sur M. de Chateaubriand et Benjamin Constant ; en un mot, sur les nombreuses questions et événements à l'ordre du jour.

Dans les salons de la petite bourgeoisie, on se réunit sans façons, on sert le thé et les meringues à la crème et l'on se groupe autour d'une vaste table pour jouer au Schniff, au Chat qui dort, au trottain, à la peur, à l'as qui court et autres petits jeux « bons enfants » qu'égayent les lazzis des joyeux compères attablés.

Un écrivain qui signe l'Indécis a laissé dans le Journal des dames et des modes de 1817 un frais pastel de la jeune Parisienne de ce temps :

« Elle a de beaux cheveux blonds relevés en nattes sur la tête ; un petit kachemire est jeté négligemment sur ses épaules, son cou est d'une blancheur éblouissante et ses yeux tour à tour brillent d'un feu vif qui vous pénètre, ou bien sont d'une langueur qui vous enchaîne.

Elle est svelte et légère, sa taille est souple et voluptueuse ; quand elle est à sa harpe, elle se balance en préludant avec un art qui vous transporte ; c'est Sapho, c'est Corinne ! ... Quel nom ai-je prononcé : Corinne ! Ah ! mes yeux se remplissent de larmes et ces accords mélancoliques, ces jours harmonieux, cette voix ravissante ont porté le trouble en mes sens... On sonne, on vient ; c'est une marchande élégante, chargée de fleurs et de collerettes. Mille essences parfument sa corbeille. Les garnitures sont jetées sur la harpe, sur les chaises, sur le parquet. On essaye une jolie capote, on fait quelques pas devant la glace, on boude, on s'examine, on rit, on gronde, on renvoie tout cela, tout cela est affreux ! On s'étend sur le canapé, on prend un livre, on lit, ou plutôt je crois qu'on ne lit pas, on me regarde, je m'approche, on se lève furieuse, on m'ordonne de sortir, on a la migraine, on s'appuie sur moi ; on souffre ; on est malheureuse..., excessivement malheureuse.

Justine entre discrètement, apportant une lettre à sa maîtresse ; elle l'ouvre avec inquiétude, je veux la voir, elle la déchire, il faut répondre, elle tire de son sein un petit livret dont elle déchire un feuillet ; elle écrit au crayon deux mots, deux chiffres, deux signes symboliques ; je me fâche à mon tour de ces mystères, je veux savoir... Je veux savoir ! Voilà bien un mot de mari. On se moque de ma colère, on se met à son métier, on veut être calme, on brode sur le coin d'un mouchoir une guirlande de myrte et de roses, l'amour est à l'autre coin avec ses ailes et son carquois. Les jeux et les ris sont aux angles opposés c'est un dessin tout à fit anacréontique, et les sujets sont pris dans les vignettes du petit Almanach des Dames.

Mais déjà le mouchoir et le métier sont bien loin ; on fait avancer la calèche, on s'élance sur le trône roulant ; dans cet élan rapide toutes les formes sont dessinées ; l'œil attentif aperçoit au haut d'une jambe divine une jarretière historiée et à rébus. Entraîné, attiré, étourdi, ébloui, je monte aussi dans la calèche : on va aux montagnes Beaujon, aux Champs-Élysées, aux Tuileries, au Combat des Montagnes, chez Tortoni, au boulevard de Gand. Je me perdrais dans le tourbillon sans le bel astre qui me conduit et qui m'éclaire. »

Tel est le croquis aimable et encore très fraîchement conservé d'une demi-journée de mondaine en l'an de grâce 1817.

Dès le mois d'août 1815, le Boulevard de Gand était devenu le rendez-vous ordinaire de la classe opulente ; il attirait non seulement la foule, mais la cohue la plus impénétrable que l'on puisse imaginer ; on s'y donnait rendez-vous sans pouvoir s'y joindre. Cette partie du boulevard, cette allée, comme on disait alors, présentait aux regards des curieux le double spectacle de la beauté parée de tous ses charmes et de la coquetterie déployant publiquement jusqu'à ses moindres ressources.

La petite-maîtresse venait là pour faire l'essai de sa toilette et montrer tour à tour sa robe brodée à jour, son chapeau de gros de Naples, ombragé de marabouts fixés par une rose à cent feuilles, son pardessus écossais et ses cothurnes de satin ; l'homme à bonne fortune, le vainqueur des salons y racontait ses conquêtes passées et ses projets futurs ; le banquier y marchandait l'emploi de quelques heures de sa journée, et la petite bourgeoisie ambitieuse

s'y glissait à la dérobée pour épier les secrets de la mode, afin de retourner gaiement chez elle exploiter la faiblesse conjugale et prélever tendrement un impôt sur les revenus incertains de son époux. – Toute femme sortait foulée, chiffonnée de cet encombrement du boulevard, trop heureuse encore si la moitié d'une garniture de robe n'était pas enlevée au passage par l'éperon d'acier que le bon genre mettait aux talons de tous les jeunes élégants, qu'ils fussent cavaliers ou non.

Intérieur du Panorama de Boulogne (1824)

Du boulevard de Gand on se rendait chez Tortoni qu'on venait de remettre à neuf et dont les salons brillaient d'éclat sous leurs lambris blancs et or. Les femmes étaient accoutumées à entrer clans ce café qui semblait leur être réservé ; on y voyait toute la jeunesse aimable de la capitale, et il était d'usage de passer là une heure à déguster lentement le punch ou les sorbets en grignotant des gaufrettes.

On déjeunait chez Tortoni mieux qu'au café Anglais, ou que chez Hardy, Gobillard et Véfour. On prenait des riens, des misères, des papillotes de levraut ou des escalopes de saumon ; mais tout cela était touché par la main d'un chef délicat. Les habitués de Tortoni se divisaient en deux classes bien distinctes : les boursiers et les fashionables, dont la plupart appartenaient à la race des béotiens. Les premiers arrivaient sur les dix heures ; ils déjeunaient légèrement, puis commençaient le jeu avec fureur : J'ai quinze cents ! – Je les prends fin courant à soixante-cinq quarante. – J'offre des Cortes à dix et demi ! ... – Qui veut des ducats à soixante-seize cinquante ? Et ainsi, de onze heures à une heure ; on criait, comme chez Plutus ; les paroles se croisaient, l'agio allait son train ; il se trafiquait aussi à Tortoni une masse énorme de rentes sur parole.

A l'étage au-dessus, le clan des gants jaunes se réunissait ; on ne voyait là que bottes pointues garnies d'éperons, fracs anglais, pantalons à guêtres et badines à la main. On causait chiens, chevaux, voitures, sellerie, courses, chasses, c'était le salon des Centaures.

Le Théâtre de Madame (1827)

Vers l'après-midi, centaures et financiers se retrouvaient parfois, le cigare aux lèvres, sur la balustrade de bois, en forme de perron, qui séparait le café du Boulevard, à l'heure de l'affluence et des équipages, quand il semblait de bon ton de citer le nom de toutes les femmes qui descendaient de voiture à la porte du glacier-restaurant.

Sur la fin de l'été 1816, on se portait, après l'heure de Tortoni, sur le quai Voltaire afin de voir fonctionner le premier bateau à vapeur destiné au service de Rouen. Les petites dames et les gandins descendaient de leur cabriolet ou de leur tilbury et se faisaient conduire dans un canot jusqu'à la machine d'invention nouvelle ; là, ils faisaient mille questions d'un air d'indolence et d'indifférence sur le mécanisme et, sans attendre de réponse, ils regardaient couler l'eau et lorgnaient les femmes sur les ponts, dans la direction des bains Vigier, qui étaient encore en grande vogue ; puis ils remontaient dans leurs voitures pour se rendre au bout du boulevard du Roule, sur l'ancienne route de Neuilly, au Jardin des Montagnes russes.

Ces montagnes aériennes étaient la grande folie du jour ; chaque quartier de Paris eut peu à peu ses Montagnes qui étaient offertes avec orgueil à l'affluence des amateurs. On en éleva au faubourg Poissonnière, à la barrière des Trois-Couronnes, aux Champs-Élysées, sur le boulevard Montparnasse. Partout, la foule se portait avec un empressement qui justifiait les calculs des entrepreneurs. Le goût des Montagnes gagnait jusqu'aux dernières classes de la société ; l'artisan et la grisette dégringolaient en espérance tout le long de la semaine, et s'en dédommageaient le dimanche par la réalité. On imita les Montagnes russes, on fit les Montagnes suisses.

La vogue suivit longtemps les entrepreneurs, et les auteurs dramatiques portèrent sur la scène cette fureur du jour qui ne disparut guère qu'aux approches de 1835. On joua, on chanta, on mangea même les Montagnes russes ; elles inspirèrent des couplets fort gais au chansonnier Oury et un tableau curieux pour le théâtre du Vaudeville ; enfin elles baptisèrent un bonbon nouveau, d'un goût exquis, qui fit la fortune de deux confiseurs dont la renommée, on peut le dire, vo'a de bouche en bouche.

Tout le beau monde se rendait aux Montagnes du jardin Beaujon ; on allait y faire admirer sa toilette et y étaler ses grâces, en glissant dans le chariot, debout, agitant un schall au-dessus de sa tête comme une nymphe de la danse. On montait en chariot par couple, mari et femme, amant et maîtresse ; puis on se laissait dégringoler avec fracas, dans un tourbillon, serrant de près son cavalier, le plus souvent poussant de petits cris d'effroi qui divertissaient les spectateurs ; on applaudissait aux courageuses et parfois imprudentes entreprises de femmes sveltes et hardies qui descendaient les montagnes aériennes comme des sylphides, mais on riait d'autre part, on se pâmait de joie ironique lorsque quelque grosse dame obèse et minaudière s'ingéniait à vouloir monter en char et à rouler effarée dans les spirales et les courbes de ces précipices avec le bruit de tonnerre de sa lourde avalanche.

A côté des Montagnes du Jardin Beaujon était un restaurateur qui faisait chair délicate. Le riche banquier, le prodigue marquis, le lord puissant, la coquette légère y trouvaient d'élégants cabinets préparés à leur intention, où ils goûtaient la joie indicible de jeter avec folie l'argent par les fenêtres. – C'était la grande fête des viveurs de 1820.

Les plaisirs sous la Restauration étaient assez nombreux ; à l'extrémité du grand carré des Champs-Elysées, le jeu de paume avait repris ses droits ; on jouait aux boules et aux quilles avec passion, ce dernier amusement se nommait aussi le Jeu de Siam ; l'industrie parisienne avait encore inventé la balançoire du jeu de bague. De tous côtés, ceux que n'abrutissaient pas les tripots du Palais-Royal se livraient aux exercices physiques, à la natation, à l'équitation, à la course et contribuaient à préparer cette naissante et solide génération de 1830, qui peut être considérée à bon droit et à différents titres comme la plus glorieuse de ce siècle étonnant.

La Restauration avait surtout apporté une nouvelle forme d'équitation ; le long séjour en Angleterre d'un grand nombre d'émigrés leur avait fait adopter, entre autres modes du Royaume-Uni, celle de se tenir d'une certaine manière sur un coursier et d'en diriger l'allure. Aussi, tout – dans les cavalcades et la plupart des équipages de la Cour – fut bientôt à l'anglaise. L'art français d'équitation fut exclu un instant des manèges, et dans les promenades publiques, sur les boulevards, au Bois de Boulogne, on ne vit que des cavaliers qui, d'après les principes imposés, obéissaient à tous les mouvements de leur cheval ; on n'aperçut que des jockeys, en culotte de peau, montant des coursiers anglais. L'équitation s'était tellement développée qu'on put former un régiment complet de la garde nationale à cheval, exclusivement composé de gentlemen et dont le costume était on ne peut plus gracieux.

L'entrée de la Comédie-française (1828)

La Restauration, en favorisant les exercices du corps dans la jeunesse parisienne, rendait en même temps un service réel à la morale publique. La débauche était moins forte que sons l'Empire, partout une réaction heureuse s'opérait. La plupart des bals en permanence, qui n'étaient qu'un prétexte à la prostitution, étaient abandonnés ou fermés ; la censure théâtrale, en veillant à ce que les bonnes mœurs ne fussent plus outragées, avait arrêté les obscénités que les saltimbanques débitaient sur des tréteaux, en public, et qui, aussi bien par les gestes que par les chansons, ne donnaient que de trop tristes leçons de débauche au bas peuple qui s'assemblait pour les applaudir et s'en égayer.

Promenade d'Hiver au Luxembourg (1830)

Au milieu de tous les plaisirs et des différentes fêtes qui donnèrent de l'éclat aux règnes de Louis XVIII et de Charles X, les femmes apportèrent un fond de tristesse, de désabusement, de mélancolie qui leur faisait décrier partout les vains plaisirs du monde. A entendre leurs gémissements, leurs phrases sentimentales et philosophiques sur le bonheur de l'indépendance et de la tranquillité sédentaire, on les eût prises pour d'infortunées victimes des conventions sociales. Toutes rêvaient en apparence une vie simple, champêtre, solitaire, un bonheur intime à cieux, dans un désert qu'on peuplerait d'amour et de tendresse. Elles se donnaient pour sacrifiées aux exigences du monde, à la situation de leur mari, à l'avenir de leurs filles qu'il fallait cependant conduire au bal ; cette vie fiévreuse, tissée de banalités, faite de mensonges et de fadeurs, cette existence assujettissante où elles gaspillaient leur âme et leur esprit était, – d'après leur dire, – contraire à toutes leurs aspirations élevées et à leurs sentiments les plus intimes.

Que de soupirs, que de larmes discrètes ! Et leurs discours ! « La société de MmeX était mourante.

Elles étaient excédées de diners et de bals. Quelle nécessité de se parer, de passer journellement quatre heures à sa toilette ! » Elles déclaraient trouver la Comédie-Française insipide, l'Opéra ennuyeux, Brunet et Potier pitoyables, Monrose navrant, Perlet flegmatique et énervant, Bobêche de mauvais ton, et, cependant, elles se ruinaient en schalls, en habits, en chiffons ; elles demandaient avec ardeur des présentations et des billets ; elles intriguaient pour être de toutes les fêtes, elles se prodiguaient autant que possible dans tous les festins, concerts, spectacles et raouts de rencontre.

C'est que, à vrai dire, la femme de la Restauration, – ainsi que la femme de tous les temps, – était curieuse d'inconnu, assoiffée d'étrange, amoureuse d'imprévu ; elle allait partout avec ennui à la recherche d'une sensation forte, d'une commotion subite, et elle n'ignorait pas que, pour trouver l'amour, il fallait en tous lieux déployer la coquetterie. Mais, en vérité, de 1815 à 1820, la Française semble perdre de ses grâces. Sombre, prude, pessimiste, très engoncée au moral comme au physique, elle n'a plus les attirances de la coquette impériale et ne laisse pas encore pressentir les charmes pénétrants des élégantes de l'âge romantique.

LES COSTUMES, LES SALONS, LA SOCIÉTÉ

SOUS LA RESTAURATION

(D'après Les Modes de Paris 1797-1897, par Octave Uzanne, paru en 1898)

(partie 1)

1815 – 1825

La mode s'est presque toujours montrée essentiellement courtisanesque et

empressée de saluer l'aurore des nouveaux Régimes. Le retour au blanc complet, à l'éclat neigeux des mousselines claires, marqua surtout le retour des Bourbons. Fleurs de lis, écharpes et cocardes blanches ; chapeaux à la Henri IV munis de panaches blancs, robes et pardessus de perkale, rubans de soie écrue, capotes de crêpe blanc bouillonné, guirlandes de lis dans la chevelure, tels étaient, au milieu de l'année 1814, les principales distinctions du costume féminin. Peu de bijoux, sauf une bague qui se répandit vivement en raison de son allégorie ; c'était un câble d'or avec trois fleurs de lis de même métal, portant cette devise en émail blanc : Dieu nous les rend.

La présence des troupes alliées mit en vogue des accoutrements anglais, russes et polonais, sans que le patriotisme songeât à protester. On fabriquait d'innombrables chapeaux à l'Anglaise, lourdes et massives capotes gaufrées, tuyautées, plissées, disgracieuses au possible ; des toques à la Busse, à large assiette et à petite visière ; des casques d'étoffe ornés de plumes de coq blanches, tels qu'on en voyait aux officiers alliés ; quelques rares turbans de kachemire blanc ; le tout orné de lilas blanc ; des robes courtes, des écharpes en sautoir, des toques à l'Écossaise eurent quelques mois de succès. – Le drapeau blanc qui flottait sur les Tuileries semblait donner le ton de la toilette.

On voyait dans tout Paris des robes de levantine rose tendre et des tuniques de mérinos blanc ; quelques-unes étaient faites en forme de pelisse et n'avaient point de ceinture ; les deux pans flottaient écartés l'un de l'autre. Les robes, dites à la vierge, formant demi-guimpe, montaient jusqu'au menton : les robes blanches, rayées, à petits carreaux bleus ou roses, se multipliaient, les volants de ces robes étaient tout blancs, mais il était de rigueur qu'il y eût des festons de la couleur des raies, et feston sur feston. Les beaux schalls de kachemire, de belle qualité, avec larges palmes et brillantes couleurs, n'étaient point détrônés par les redingotes à trois collets ou les pelisses ; on convenait que rien ne dessinait mieux les épaules et ne drapait plus mollement une femme élégante.

Terneaux et Courtois étaient les marchands favoris; on se précipitait chez eux lorsque courait le bruit d'un arrivage des Indes. Les petites bourgeoises, qui ne pouvaient s'offrir le luxe d'un kachemire, achetaient volontiers des schalls de bourre de soie, qu'on fabriquait également de couleurs vives et tranchantes, avec palmes et larges bordures. Les écharpes rayées en tricot de soie, qu'on appelait d'abord écharpes circassiennes, étaient alors connues sous le nom d'écharpes d'Iris ; on savait les porter avec grâce et langueur.

« Partout, le besoin des habillements riches se manifestait, écrit M. Augustin Challamel dans son Histoire de la Mode si complète. Autour de Louis XVIII et du comte d'Artois se groupaient des royalistes exaltés. Les appartements des Tuileries ne désemplissaient pas. Dans les hôtels du faubourg Saint-Germain, on ne rêvait que soirées, concerts ou bals. Un grand mouvement s'opéra dans le commerce, ce fut l'excuse de chacun. »

Paris compta bientôt quatre tailleurs pour dames fort renommés treize modistes possédant une nombreuse clientèle, sept remarquables fleuristes, trois couturières en corsets très recherchées et huit bons cordonniers pour chausser exclusivement les femmes.

Dans les bals officiels ou privés, ordinairement paraissaient les robes blanches avec des garnitures de fleurs au bas. Les danseuses mettaient des fleurs dans leurs cheveux, plus souvent des roses. On vit les robes à l'Écossaise, les robes à l'indolente, les robes garnies de chinchilla... Les accessoires variaient beaucoup. Ici, les manches étaient bouffantes et rehaussées de plusieurs rangs de « ruches », là elles formaient l'entonnoir, c'est-à-dire qu'elles avaient une certaine ampleur aux épaules et qu'elles s'en allaient s'aplatissant peu à peu jusqu'au poignet, où elles étaient fermées hermétiquement par un ruban, de manière à être terminées par un gant de peau de diverses couleurs.

Costumes de cour

au début de la Restauration

Les dames se décolletaient, se mettaient un collier de perles ou de grenat ; celles qui adoptaient les manches courtes ne manquaient pas d'adopter aussi les gants longs, ce qui composait un gracieux costume. Elles avaient des toques brodées, garnies en perles, ornées d'une guirlande de marabout ; les gants longs coûtaient très cher, mais aucune coquette n'eût hésité à en changer chaque jour, car ils devaient avoir la plus grande fraîcheur. Beaucoup étaient de couleur chamois.

La chevelure était disposée en petites boucles presque collées sur le front et aux tempes et formant, vers la nuque, des coques fort peu apparentes. Presque toujours des fleurs artificielles s'y voyaient, mais cependant, il faut le dire, en très petite quantité.

La grande préoccupation des élégantes de la Restauration semble avoir été pour la coiffure et principalement pour la variation des chapeaux ; de 1815 à 1830, on compterait aisément plus de dix mille formes de chapeaux et de bonnets ; les journaux de mode négligent même la description des robes et manteaux pour se donner exclusivement à l'art des coiffures, chapeaux de paille d'Italie, capotes de peluche de soie, casques de velours à panaches, chapeaux de gros de Naples ou de crêpe bouillonné, capotes de perkale, turbans de mousseline, toques à la Polonaise, casquettes à l'Autrichienne, turbans moabites, feutres à la Ourika, cornettes de mousseline blanche, de velours noir bordé de tulle, c'était une confusion à en perdre la tête avant de la coiffer.

Les Petits Spectacles (1819)

– Et quels chapeaux ! Qu'on se figure des toques de juges disproportionnées comme élévation, avec d'incroyables auvents semblables aux maisons fantastiques du moyen âge ; qu'on se rappelle les shakos impossibles des fantassins de la Grande Armée et qu'on ajoute à ces meubles pesants des capotes non moins élevées que profondes, qu'on songe en outre à des moules à tourtes du pays de Gargantua et l'on aura un vague aperçu de ces coiffures massives, chargées de rubans, de fleurs, de cocardes, de torsades, de bourrelets, de nœuds de satin, de ruches, d'aigrettes et de plumes ; ce sont là des chapeaux de guerrières, des bassinets, des cervelières, des heaumes prodigieux, des morions abracadabrants, en un mot des casques avec jugulaire, lambrequin et ventail ; mais on a peine à croire que d'aussi bizarres couvre-chefs aient pu jamais protéger le visage rieur et gracieux de nos aïeules parisiennes.

La taille des robes s'allongea progressivement ; vers 1822, on était revenu à la taille normale qui ne coupait plus la poitrine en deux et laissait à la gorge plus de liberté ; on reforma aussi par la logique l'art des couturières et aussi des tailleurs. On porta également des robes-blouses en mousseline des Indes qui avaient au bas cinq rangées de broderies en fleurs d'arbre de Judée et quatre biais ; des robes en crêpe Élodie, rose, bleu ou réséda avec bouillons de la même étoffe. – Le génie des modistes, qui avait épuisé toutes les poses des entre-deux, des crevés, des volants, des plissés et des roulés, revint à une expression plus simple dans les garnitures ; de modestes galons de soie ou de couleur ornèrent le bas des jupes.

Le canezou, l'antique canezou des héroïnes de Paul de Rock, succéda au spencer ; les jolis canezous seyaient fort bien aux jeunes demoiselles, avantageaient leur taille en lui donnant une souplesse et une grâce infinies. – Le corset reprit faveur et sa confection, jusqu'alors primitive, devint un art véritable qui ne comptait pas beaucoup de maîtres. Un bon corset de chez Lacroix ne se vendait pas couramment moins de cinq louis, et encore cet excellent faiseur ne pouvait suffire aux demandes. Ces corsets étaient en deux parties ; on y ajoutait un petit coussin en satin blanc qui, s'attachant par derrière, à la façon de nos tournures, donnait à la taille plus de cambrure en aidant au maintien de la jupe.

Quelques corsets à élastiques, par un procédé ingénieux, se laçaient et se délaçaient d'eux mêmes. Un busc d'acier, bien que signalé comme dangereux par les médecins, servait le plus souvent à agrafer le corset sur la poitrine.

On vit bientôt disparaître ces gracieuses épaulettes qui formaient la demi-manche des robes, et presque aussitôt apparurent successivement les manches bouffantes, manches à gigot, à béret, à la folle, à l'éléphant, qui nous ramenaient à la Renaissance, aux corsages outrant la largeur d'épaule et aux tailles guépées. – Durant l'hiver, on portait d'énormes manchons de renard, de chinchilla, ainsi que des boas de fourrure et de plumes frisées qui s'enroulaient sur le torse, se nouaient au cou, tombaient à l'aventure et donnaient aux femmes ainsi enlacées un air provocant d'Ève en conversation criminelle avec le serpent de l'Écriture sainte. Beaucoup de mitaines et de palatines de cygne pour les courses au dehors.

La duchesse de Berry avait vainement essayé de porter le sceptre de la mode ; mais elle n'eut jamais la moindre influence sur les costumes de la Restauration... et cela se conçoit ; son physique n'avait rien de la Psyché antique.

La Littérature et surtout les romans en vogue servirent à baptiser beaucoup d'étoffes, de couleurs, de bibelots à la mode, de même les pièces à succès, les événements marquants et aussi les divers animaux exotiques que l'on commençait à amener au Jardin du Roi. Le vicomte d'Arlincourt devint, grâce à son roman sentimental, le parrain des turbans à l'Ipsiboé; Mme de Duras, par son conte émouvant de Ourika, baptisa, sans s'en douter, robes, bonnets, schalls et presque tous les chiffons du moment.

On vit des fichus à la Dame blanche, des rubans Trocadero qui évoquaient le souvenir du duc d'Angoulême « tra los montes », des chapeaux à l'Emma, des toques à la Marie Stuart, des coiffures à la Sultane, à l'Édith, à la Sévigné, des étoffes Élodie, des cols Atala, sans compter les noms extraordinaires que l'on ne craignit pas, par genre, de donner à certaines nuances d'étoffe vers 1825. Nous ne parlons pas seulement des couleurs eau du Nil, roseau solitaire, graine de réséda, bronze, fumée de Navarin, peau de serpent, brique cuite, jaune vapeur ou lave du Vésuve ; mais que dira-t-on des nuances souris effrayée, crapaud amoureux, puce rêveuse et surtout... araignée méditant un crime ?

En 1827, le pacha d'Égypte envoya à Charles X une superbe girafe qui fit l'admiration de tout Paris ; c'était la première qu'on voyait en France ; la mode voulut consacrer cet événement ; en quelques jours tout fut à la Girafe, chapeaux, ajustements, ceintures, coiffures d'hommes et de femmes. C'était le pendant des modes au dernier soupir de Jocko qui suivirent le décès d'un chimpanzé qui avait recueilli toutes les sympathies parisiennes, non moins que dernièrement à Londres le célèbre éléphant Jumbo auquel des Anglaises excentriques envoyèrent des cadeaux : fruits, bonbons, petits fours et jusqu'à des bouquets de fleurs. – Tout se ressemble !

La coiffure se modifia plusieurs fois sous la Restauration ; en 1828, on portait les cheveux nattés disposés en forme de coques, semblables à des pièces montées. M. Hippolyte, le coiffeur habile du temps, qui s'intitulait fièrement perruquier de la Cour, s'ingéniait à faire des boucles ultra-invraisemblables, archi-tourmentées comme la fameuse signature de Joseph Prud'homme. Ces paraphes de cheveux étaient entremêlés de fleurs, de perles, de bijoux en cordons ; il ne manquait sur le sommet qu'un petit amour en sucre, tremblotant sur son fil d'archal, tant ces édifices singuliers ressemblaient aux chefs-d'œuvre de la confiserie maniérée. A défaut d'amour, on piquait dans ces merveilles du peigne une variété de plumes frisées « de l'invention de M. Plaisir ».

La France avait accepté le retour des Bourbons comme une garantie de repos et de reprise des affaires. Le nouveau gouvernement répondait à ses besoins du moment ; les industriels, les orateurs, les écrivains allaient succéder aux grands généraux ; Bonaparte avait voulu faire d'elle une grande nation ; les royalistes, moins ambitieux, plus calmes, ne rêvaient que de créer une grande monarchie légitime. La société accueillit le Roi non pas comme un sauveur, mais comme un simple tuteur, sans aucune idolâtrie, mais avec un rare sentiment de convenance et de bon goût.

Napoléon avait été en quelque sorte l'amant privilégié de la nation, son héros chéri, son Dieu ; pour lui, elle avait donné son sang, son or, ses enthousiasmes ; à l'heure où ses illusions firent banqueroute, elle accepta Louis XVIII comme un sage protecteur qui, à défaut de jeunesse, de bravoure et de galante allure, lui apportait la vague assurance d'une vie sans chaos et comme un parfum réconfortant de la poule au pot de son aïeul.

Le nouveau gouvernement eut donc à son début une lune de miel relative après l'inter-règne des Cent-Jours.

Le peuple de toutes parts s'enthousiasmait en apparence sur l'air de Vive Henri IV ! ou de la Charmante Gabrielle ; mais, au fond du cœur des gouvernés et du gouvernant, il existait un sentiment de mutuelle défiance. Moins surmené par la conquête, le pays se recueillit ; la culture des lettres et des arts fit refleurir partout notre ancienne suprématie intellectuelle et cette politesse précieuse que la Révolution nous avait quelque peu désapprise. De la licence du Directoire, qui s'était transformée sous l'Empire en une décence obtenue par ordre, on passa à une sorte de pruderie aussi bien dans le costume que dans les idées : chacun demeura sur son quant à soi avec dignité, on rechercha le correct, l'absolu bon ton, le comme il faut, la suprême distinction dans des notes discrètes et sobres ; on se garda de l'éclat et du faux décorum ; la somptueuse pompe impériale fit place à la simplicité voulue.

Les femmes comme toujours furent les grandes instigatrices de ce mouvement heureux. On peut dire que dans les salons de la Restauration naquit un nouveau règne. Les femmes ne consentaieut à agréer que des hommages respectueux et des soins attentionnés ; le pouvoir, parfois odieusement despotique, des traîneurs de sabre, s'évanouit pour laisser paraître l'influence bienfaisante des hommes d'esprit et de talent, dont la retenue et l'agréable conversation étaient considérés comme autant de titres à l'estime et à la gloire.

« Les femmes spirituelles, d'une certaine beauté, d'un certain relief aristocratique, d'une élégance nouvelle et d'une simplicité à laquelle, pourtant, il n'aurait pas trop fallu se laisser prendre, brillaient dans tous les salons, raconte le docteur Véron. – Lamartine est venu ; la femme politique, la femme poétique et littéraire ont le beau du jeu. Il faudrait faire revivre les diverses classes, les diverses opinions de la société d'alors, pour rendre convenablement justice à tout ce qui s'y rencontrait de femmes distinguées ayant leur cercle, leur monde, leur sceptre respecté, et luttant entre elles de charme, d'esprit et d'émulation.

Après les salons en renom Mme de Montcalm, de Mme de Duras et de quelques autres que M. Villemain a décrits avec de profonds regrets pour le temps passé, on citait tout un jeune monde qui, s'épanouissant sous la Restauration, en reproduisait les principaux traits, par une physionomie poétique, par une mélancolie gracieuse et par une philosophie chrétienne.

Qui n'a vu, à quelque bal de Madame, duchesse de Berry, se glisser légère, touchant le parquet à peine, si mouvante qu'on n'apercevait en elle qu'une grâce avant de savoir si c'était une beauté, une jeune femme à la chevelure blonde et hardiment dorée ; qui n'a vu apparaître alors la jeune marquise de Castries dans une fête, ne peut sans doute se faire une idée de cette nouvelle beauté, charmante, aérienne, applaudie et honorée dans les salons de la Restauration ?

La société d'alors, qu'avait émue et attendrie la vaporeuse Elvire des Méditations, vivait moins terrestre et moins païenne dans ses goûts et dans ses extases que ne l'avait été l'Empire. Cependant l'imposante beauté était encore clignement représentée, avec je ne sais quel éclat d'élégance puisé dans le sang et dans la naissance, par la duchesse de Guiche (depuis duchesse de Grammont) – ... Les hommes politiques étaient alors ménagés et, pour ainsi dire, présidés, dans les salons par Mme de Sainte-Aulaire et par la jeune duchesse de Broglie. On remarquait dans ces personnes distinguées un séduisant accord d'esprit, de pensées, de sentiments élevés et religieux, compatibles avec toutes les attentions et toutes les insinuations politiques et mondaines. »

Les femmes élégantes qui voulaient se donner du genre et de l'importance suivaient les curieuses séances de la Chambre des Députés. Chaque femme du monde avait son orateur favori, de même que chaque ministre passait pour avoir son Égérie au faubourg Saint-Germain. M. de Martignac faisait des chambrées de ténor au Palais législatif, grâce à son éloquence facile et spirituelle et à la beauté de son organe ; la très charmante princesse de Bagration guidait toute une petite cour d'amies exubérantes dans le dédale touffu de sa politique.

Dans cette nouvelle société d'une politesse affinée et d'un esprit chevaleresque, l'intelligence humaine surtout respirait largement, les questions de littérature et d'art primaient toutes choses et passionnaient les Académies et les salons. – Dans le milieu de Mme de Duras, qui était revenue en France pour faire l'éducation de ses deux filles.-

Le Jardin des Tuileries, près de la rue de Rivoli

(1819)

Félicie et Clara, tous les jeunes poètes et romanciers de la nouvelle génération étaient accueillis avec une grande cordialité, qui les mettait à l'aise, et avec une noblesse douce et courtoise qui formait la caractéristique de cette femme supérieure. Ce fut l'auteur d'Edouard et d'Ourika qui prit Chateaubriand sous sa protection et lui fit accorder, par l'entremise de M. de Blacas, l'ambassade de Suède. Mme Récamier, retour d'Italie, s'était également réinstallée à Paris au début de la Restauration et elle ouvrait ou plutôt entr'ouvrait son nouveau salon de la rue du Mont-Blanc.

Parmi les maisons les plus fréquentées, on citait celle de Mme Ripert, dont le mari était, en compagnie de Michaud, le rédacteur de la Quotidienne. La société royaliste la plus outrée se donnait rendez-vous chez Mme Ripert, femme enthousiaste, mobile, capricieuse, qui passait en un instant de la joie à la tristesse, du sang-froid à la colère, de l'audace à la peur, et qui, en dépit de son amour ardent pour les Bourbons, s'était faite constitutionnelle par pur esprit de contradiction. On voyait chez elle M. Fievée qui était l'ornement de son cercle, dont on citait complaisamment les ana ; MM. Pigeon et Missonnier, rédacteurs appréciés de la Quotidienne, le vieux général Anselme, le comte du Boutet, militaire aimable, et enfin M. de Valmalette, le La Fontaine fabuliste de la Restauration, assistaient régulièrement aux soirées brillantes de Mme Ripert.

D'autres salons où l'on portait très haut l'art de prodiguer l'esprit et d'agrémenter la causerie, où le cœur battait d'enthousiasme aux nobles dissertations de l'intelligence, où enfin le culte du beau avait de nombreux desservants, étaient ceux de la comtesse Baraguay d'Hilliers, du comte de Chabrol, préfet de Paris, de Mme la comtesse de Lacretelle, de Mme Auger, femme du secrétaire perpétuel de l'Académie française, de M. Campenon et surtout de Mme Virginie Ancelot, dont la maison était pour quelques-uns une sorte d'antichambre familière qui donnait accès à l'Académie.

La Grande Journée de Longchamps (1820)

On était assuré de trouver chez l'excellente Mme Ancelot, qui écrivit plus tard sur ces foyers d'esprits alors éteints un petit ouvrage des plus intéressants, la plupart des personnages marquants de Paris. Là, venaient avec fidélité Perceval de Grandmaison, le tragique Guiraud, Soumet, le comte Alfred de Vigny, Saintine, Victor Hugo, l'enfant sublime ; Ancelot, Lacretelle, Lemontey, Baour-Lormian, Casimir Bonjour, Édouard Mennechet, Émile Deschamps, de Laville de Miremont, auteur de comédies en vers, le comte de Rességuier, Michel Beer, le frère de Meyer Beer ; Armand Malitourne ainsi que de nombreux peintres et musiciens. Mme Sophie Gay, qui tenait elle-même un petit salon, où l'on ne jouait que trop par malheur, était assidue à ces réunions ainsi que sa délicieuse fille Delphine, la future auteur du Lorgnon et de la Canne de M. de Balzac.

La Samaritaine et le Pont Neuf

ERNEST COGNACQ PLAIDE EN FAVEUR DE

L'OUVERTURE DE LA SAMARITAINE LE DIMANCHE

(D'après « Profils parisiens » paru en 1898

et le « Journal des économistes » paru en 1913)

Actif, l'œil ardent, la bouche souriante, toujours vêtu simplement, expédiant choses et gens avec rapidité, la parole brève, tel est le très distingué et très affable créateur et propriétaire des Magasins de la Samaritaine, tirant leur nom de la fontaine qui occupait des arches du Pont-Neuf, sous le règne du roi Henri IV.

Pour remédier en partie au manque d'eau qui excitait les plaintes du peuple, ce monarque avait en effet voulu rendre à la distribution de la ville le volume d'eau que recevaient au début du XVIIe siècle les maisons royales. Il avait fait étudier et approuvé, en 1606, le projet de la pompe de la Samaritaine : cette pompe devait élever l'eau de la Seine dans un réservoir placé au-dessus du Pont-Neuf, pour la distribuer au Louvre et aux Tuileries, la substituant ainsi à celle qu'on tirait de la fontaine de la Croix-de-Trahoir. Elevée en 1608 malgré l'opposition du prévôt et des échevins, la pompe fut détruite en 1813.

Pompe de la Samaritaine au XVIIIe siècle

Né le 2 octobre 1839 à Saint-Martin-de-Ré, Ernest Cognacq perdit à l'âge de 12 ans son père orfèvre et greffier au tribunal de Commerce, et devint commis d'un magasin de nouveautés à La Rochelle, Rochefort et Bordeaux, avant de partir tenter sa chance à Paris à 15 ans. Mais Au Louvre, grand magasin parisien, il fut congédié pour insuffisance, passant ensuite quatre mois Aux Quatre Fils Aymon, puis regagnant la province. Retournant à Paris en 1856, il parvint à se faire embaucher à La Nouvelle Héloïse, où il rencontra sa future femme, Marie-Louise Jay, née en 1838. C'est en 1867 qu'il se mit à son propre compte avec le magasin

Au petit Bénéfice.

Ernest Cognacq

Mais contraint à la fermeture, il s'installa dans la corbeille de la seconde arche du Pont-Neuf, à l'emplacement de l'ancienne pompe de la Samaritaine : il vécut ainsi en vendant des tissus sur des caisses d'andrinople rouge, à l'abri d'un grand parapluie, et reçut le sobriquet de Napoléon du déballage. Avec la divination des affaires qui le caractérisait, Ernest Cognacq, comprit que, pour être l'intermédiaire idéal entre le consommateur et le producteur, le commerçant devait réunir dans le commerce du détail tout ce qui constitue le besoin du consommateur à des prix tels que le gain de l'intermédiaire soit à peine visible, puisqu'il résultera seulement de l'ensemble des affaires traitées. Et le principe adopté et mis en pratique lui réussit.

Lorsque Ernest Cognacq créa la Samaritaine, quelques mois avant la guerre de 1870, il possédait 5 000 francs d'économies. Il s'installa dans une petite boutique louée à la semaine à raison de 45 francs par jour. En 1872, il épousa Marie-Louise Jay, alors Première(vendeuse) au rayon confection du magasin Au bon Marché, qui lui apportait, avec une vingtaine de mille francs, le concours de son activité et de sa remarquable intelligence ; leurs efforts réunis portèrent, en 1875, le montant des ventes de la Samaritaine à 800 000 francs. En 1898, il s'élèvait à plus de 50 millions [il dépassera le milliard en 1925].

Marie-Louise Jay

Entouré d'un personnel trié sur le volet, dont la politesse est légendaire à Paris, Ernest Cognacq resta, au milieu du succès, ce qu'il avait toujours été, un modeste, un simple et un observateur. Admirablement doué au point de vue intellectuel, il sut tirer parti de ses connaissances administratives dans l'organisation de ses bureaux qui, au point de vue de la régularité même de leur fonctionnement, sont un modèle du genre.

Affable et bienveillant pour tous, possédant l'œil du lynx, qui voit tout au travers même des obstacles journaliers, il n'ignorait rien de ce qui se passait dans sa vaste maison et aucun détail ne lui échappait.

Le 29 novembre 1913, le Conseil d'Etat rendait son arrêt sur le recours introduit par Ernest Cognacq contre un arrêté du préfet de police, en date du 2 mai 1911, qui lui refusait de donner à son personnel le repos hebdomadaire par roulement. Le propriétaire de la Samaritaine désirait assurer, le dimanche, dans ses magasins, le service des rayons dans lesquels sont mises en vente les spécialités suivantes :

1° chapellerie et cordonnerie ;

2° vêtements et lingerie confectionnés pour hommes et jeunes gens ;

3° vêtements et lingerie confectionnés pour femmes et jeunes filles ;

4° meubles et literie ;

5° tapis, rideaux et tentures, papiers peints ;

6° mercerie, passementerie, dentelles et broderies ;

7° bonneterie, ganterie, cannes et parapluies ;

8° bimbeloterie ;

9° maroquinerie, tabletterie, articles de fantaisie ;

10° articles de ménage et de jardins ;

11° appareils de chauffage et d'éclairage ;

12° modes et objets de toilette ;

13° soieries et lainages ;

14° tissus de fil et de coton, linge de table et toilette.

Vue du hall central du magasin

Au bon marché en 1880

Ernest Cognacq basait sa demande sur l'article 8 de la loi du 13 juillet 1906, ainsi conçu : « Lorsqu'un établissement quelconque voudra bénéficier de l'une des exceptions prévues au paragraphe 2 de l'article 2 (repos donné 1° un autre jour que le dimanche, 2° du dimanche midi au lundi midi, 3° le dimanche après-midi avec repos compensateur d'une journée par roulement ou par quinzaine, 4° par roulement de tout ou partie du personnel), il sera tenu d'adresser une demande au préfet du département. Celui-ci devra demander d'urgence les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce de la région et des syndicats patronaux et ouvriers intéressés de la commune. Ces avis devront être donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statuera ensuite par un arrêté motivé qu'il notifiera dans la huitaine. L'autorisation accordée à un établissement devra être étendue aux établissements de la même ville faisant le même genre d'affaires et s'adressant à la même clientèle. »

Le préfet de police avait repoussé la requête de M. Cognacq. Le Conseil d'Etat donnait, lui, en partie gain de cause au directeur de la Samaritaine, adoptant les dispositifs suivants :

En ce qui concerne les rayons désignés à la requête sous les numéros 1 (chapellerie et cordonnerie), 4 (meubles et literie), 5 (tapis, rideaux, tentures, papiers peints), 10 (articles de ménage et de jardins), 13 (soieries et lainage) : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la vérification à laquelle il a été procédé en vertu de la décision susvisée du Conseil d'Etat, que des établissements situés à Paris et vendant les mêmes marchandises que les rayons de la Samaritaine affectés aux spécialités ci-dessus dénommées, ont obtenu le bénéfice de la dérogation sollicitée par le requérant, que, dès lors, celui-ci est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1906 ;

En ce qui concerne des autres rayons : Considérant qu'il résulte de l'instruction et de la vérification précitées, que la vente effectuée dans ces rayons comprend non seulement les marchandises de la même valeur et de la même nature que celles qui sont exclusivement mises en vente dans les établissements bénéficiant d'une dérogation, mais encore des séries de marchandises différentes ou d'une valeur de beaucoup supérieure ; qu'ainsi chacun de ces rayons, dans son ensemble, ne saurait être considéré comme faisant le même genre d'affaires et s'adressant à la même clientèle que les établissements précités ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1906 ;

Décide :

ARTICLE 1er. L'arrêté susvisé du préfet de police est annulé en tant qu'il a refusé au sieur Cognacq l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans les rayons de son établissement ainsi dénommés : chapellerie et cordonnerie, meubles et literie, tapis, rideaux, tentures ; papiers peints, articles de ménage et de jardin ; appareils de chauffages et d'éclairage, soieries et lainages.

ARTICLE 2. Le sieur Cognacq est renvoyé devant le préfet de police pour la délivrance de l'autorisation à laquelle il a droit pour les rayons ci-dessus indiqués.

Carrière sous le Val de Grâce à Paris.

LES CARRIERES DE PARIS

(D'après Tableau de Paris, par Louis-Sébastien Mercier, paru en 1782)

Pour bâtir Paris dans son origine, il a fallu prendre la pierre dans les environs ; la consommation n'en a pas été mince. Paris s'agrandissant, on a bâti insensiblement les faubourgs sur les anciennes carrières ; de sorte que tout ce qu'on voit en-dehors, manque essentiellement dans la terre aux fondements de la ville : de là les concavités effrayantes qui se trouvent aujourd'hui sous les maisons de plusieurs quartiers ; elles portent sur des abîmes.

Il ne faudrait pas un choc bien considérable, pour ramener les pierres au point d'où on les a enlevées avec tant d'effort ; huit personnes ensevelies dans un gouffre de cent cinquante pieds de profondeur, et quelques autres accidents moins connus, ont excité enfin la vigilance de la police et du gouvernement ; et de fait, on a étayé en silence les édifices de plusieurs quartiers, en leur donnant dans ces obscurs souterrains un appui qu'ils n'avoient pas.

Tout le faubourg Saint-Jacques, la rue de la harpe, et même la rue de Tournon, portent sur d'anciennes carrières, et l'on a bâti des pilastres pour soutenir le poids des maisons. Que de matière à réflexions, en considérant cette grande ville formée, soutenue par des moyens absolument contraires ! Ces tours, ces clochers, ces voûtes des temples, autant de signes qui disent à l'œil : ce que nous voyons en l'air manque sous nos pieds.

(source "chroniques d'autrefois")

LES GRENIERS PARISIENS

(D'après Tableau de Paris, paru en 1782)

Parlons d'abord de la partie la plus curieuse de Paris, les greniers. Comme dans la machine humaine le sommet renferme la plus noble partie de l'homme, l'organe pensant, ainsi dans cette capitale le génie, l'industrie, l'application, la vertu occupent la région la plus élevée. Là, se forme en silence le peintre ; là, le poète fait ses premiers vers ; là, sont les enfant des arts, pauvres et laborieux, contemplateurs assidus des merveilles de la nature, donnant des inventions utiles et des leçons à l'univers ; là, se méditent tous les chef-d'œuvres des arts ; là, on écrit un mandement pour un évêque, un discours pour un avocat général, un livre pour un futur ministre, un projet qui va changer la face de l' état, la pièce de théâtre qui doit enchanter la nation. Allez demander à Diderot s'il voudrait quitter son logement pour aller demeurer au Louvre, et écoutez sa réponse. Presque point d'hommes célèbres, qui n'aient commencé par habiter un grenier.

J'y ai vu l'auteur d'Émile, pauvre, fier et content. Lorsqu'ils en descendent, les écrivains perdent souvent tout leur feu ; ils regrettent les idées qui les maîtrisaient lorsqu'ils n'avaient que le haut des cheminées pour perspective. Greuze, Fragonard, Vernet, se sont formés dans des greniers ; ils n'en rougissent point, c'est là leur plus beau titre de gloire. Que le riche escalade ces hautes demeures pour y apporter quelques parcelles d'or, et tirer un profit considérable des travaux de jeunes artistes pressés de vivre et encore inconnus. Le riche est utile, quoiqu'il soit dirigé par l'avarice, et qu'il cherche à tirer parti de l'indigence où languit l'ouvrier ; mais puisqu'il a fait le voyage, qu'il frappe à la porte voisine... osera-t-il entrer ? Les horreurs de la misère vont l'investir et attaquer tous ses sens : il verra des enfant nus qui manquent de pain ; une femme qui, malgré la tendresse maternelle, leur dispute quelques aliments ; et le travail du malheureux devenir insuffisant pour payer des denrées que grève le plus cruel des impôts.