animaux années 50 antiquité aquariophilie eau douce arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

- · le symbolisme dans le roman la rose des vents

- · passage obligé minarik

- · les bienfaits et les mefaits des invertebres

- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman

- · valerie maurice est elle mariee

- · les bienfaits des invertebres

- · turfvoyance@yahoo.fr

- · gouran tchad

- · bamwisho muhiya jean

- · royauxnorvegiens

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

La saga des marques - Garnier -

Autant de marques, certaines patrimoniales, d'autres plus récentes qui, placées sous l'ombrelle Garnier, témoignent de sa triple expertise dans le domaine du capillaire, de la peau et de la coloration (cf encadré). Avec, comme règle d'or depuis ses origines : l'alliance de la nature et de la technologie. Et, comme objectif, à l'orée du XXIe siècle : devenir, avec L'Oréal Paris et Maybeline,une de trois marques mondiales de la division Produits Publics de L'Oréal.

Déposée au tribunal de Blois, le 2 juin 1904, la lotion Garnier, à base de plantes, fortifie les cheveux, favorise la mise en plis et se révèle efficace contre les pellicules et les cheveux gras.

À l'époque où les gens se lavaient les cheveux au savon, cette lotion crée une innovation qualifiée aujourd'hui de "rupture" par la nature du produit, sa fonction et la création du marché des produits capillaires. Son entreprise est encore artisanale quand Alfred Garnier cède, en 1909, son magasin à un coiffeur prénommé Gobert.

Des communiqués fleurissent dans la presse, comme Le Petit Parisien, pour informer les lecteurs, futurs consommateurs, des vertus de la lotion grâce à des recommandations médicales et des conseils de coiffeurs,premiers clients de la marque. Si les mannequins ne prêtent pas encore leur nom et leur visage, du moins certaines personnalités des arts et du spectacle s'adonnent à la réclame. Ainsi, Gabrielle Robine, sociétaire de la Comédie-Française affirme que "la lotion Garnier est une bonne et vieille recette française, elle est supérieure à toutes les autres." Dirigée depuis 1929 par Bernard Guilpin, chimiste et Gaston Roussel, médecin et fondateur de la société Uclaf, les Laboratoires Garnier proposent d'autres spécialités constituant ainsi la première gamme Garnier.

Commercialisée dans les pharmacies et les grands magasins, la lotion Garnier se fait l'écho de l'émancipation des femmes comme l'atteste cette réclame la recommandant "dans les cas de séborrhée grasse, si fréquent aujourd'hui chez la femme depuis la mode des cheveux courts".

Parallèlement à la conquête de la France, la marque fait celle du monde et les dépôts se multiplient aux Etats-Unis et en Argentine, en 1926, en Suisse, en 1935.

Les Laboratoires Garnier lancent en 1946 un produit révolutionnaire à base d'extrait de moelle, inventé par le docteur Paris, chimiste de la société Roussel.

Synonyme de vitalité, le produit, vendu exclusivement chez les coiffeurs,connaît un vif succès."Les cheveux ont soif ! Seul le traitement Moelle Garnier les hydrate sans les graisser", conseille la réclame.

La gamme s'enrichit avec une lotion capillaire, une brillantine et un "Bain de moelle Garnier, shampooing mousse", vendu en tube ! Dirigée par Pierre Wicart depuis 1950, ce dernier n'hésite pas à promouvoir lui même la Moelle Garnier et son rapport qualité/prix dans des publicités comme celle en 1955 : "amis coiffeurs, utiliser un produit de qualité même cher est la forme la plus intelligente de l'économie car les bons produits font les bonnes affaires".

L'audace commerciale prend les airs quand, en 1947, l'avion Moelle Garnier survole le Tour de France. L'année suivante, le Cirque d'hiver accueille plus de 6 000 personnes pour le Noël des enfants de la coiffure. La même année, la Teinture Garnier, "sans toxique" est vendue dans une bouteille au style Art déco avec, pour nouveau logo, le portait d'un femme et pour slogan "Garnier, la vie du cheveu".

Durant les années 1950, Moelle Garnier élargit son territoire comme l'atteste cette annonce : "Hydratez vos cheveux, shampooing à la moelle. Illuminez votre visage : Moelle Color Reflets Lumière. Effacez vos cheveux blancs : Moelle Color Reflets naturels". La moelle s'introduit dans Cristal Color, lancé durant cette décennie, "Le premier shampooing colorant intégral chez votre coiffeur, le seul shampooing colorant à la moelle." La promotion utilise un nouveau mode de communication :la radio.Garnier sponsorise alors deux émissions, "Europe-Vedette", chaque soir à 21 h 30 sur Europe 1 et "Vedette du soir" à 22 h sur Monte Carlo.

Puisque la coloration à domicile fait ses premiers pas, et sur fond de développement des grandes surfaces, les Laboratoires Garnier lancent au début des années 1960 Belle Color, première coloration à domicile mais aussi "Un psycho-coloris Cristal Color pour changer la couleur des cheveux. Whisky blond, Coca Bella, Noir Marine parmi les 42 coloris-vedettes de Cristal Color". Lacto se décline en Lacto Clair, shampooing décolorant agit comme un démaquillant pour ensuite utiliser Cristal Color "la couleur que vous voulez, la douceur que vous aimez". Révolution dans la salle de bain en 1963 : Garnier lance O.Ba.o. (Obao en 1995), le premier produit parfumé pour le bain "à la japonaise". Le mot vient de l'expression japonaise "O.Fu.Ro" qui désigne le rituel du bain.

Son acquisition paraît la solution la plus pertinente malgré une situation financière déficitaire. Conscient de l'actif immatériel considérable de Garnier, François Dalle parvient à convaincre les financiers réticents de L'Oréal en leur démontrant que "Garnier est un peu comme une terre en jachère, mais son humus est très riche, c'est un terreau sur lequel on peut obtenir, peu à peu, de très belles récoltes, à condition de vouloir l'ensemencer et de le travailler correctement."

Le rachat de Garnier par L'Oréal en 1965 donne à la société un nouvel élan tant sur le plan de la recherche de nouvelles formules que sur ceux de la commercialisation et de la communication publicitaire.

L'Oréal va progressivement confier à Garnier la commercialisation de certains produits nouveaux issus de ses laboratoires ou de produits existants dont la nature paraît mieux s'associer à l'image de Garnier.

L'année du lancement de Douceur Blonde, shampooing éclaircissant doux pour avoir toujours les cheveux de l'été, les Laboratoires Garnier créent en 1969 le Service-Conseils Garnier destiné à répondre aux questions des consommatrices adeptes d'un nouveau temple de la consommation : la grande surface. Durant les années 1970 le shampooing "Moelle Garnier" se décline en Garnier rouge pour cheveux secs ou normaux, Garnier jaune pour cheveux gras ou laqués, Garnier vert antipelliculaire. Cette nouvelle gamme est proposée dans des nouveaux flacons familiaux incassables, formule enrichie, avec, toujours pour slogan "La vie du cheveu".

La publicité vante alors les vertus du shampooing Moelle Garnier : "Le shampooing Moelle Garnier lui lave les cheveux mais en plus lui restitue sa protection naturelle avec la moelle. 120 000 cheveux lavé en douceur et nourris en profondeur". On en parle pas encore d'extension du territoire de la marque quand, durant la même décennie, les Laboratoires Garnier lancent la gamme Réponses et ses cinq shampooings : "Légèreté des cheveux gras, démêlage et douceur des cheveux secs ou normaux, propreté des cheveux à pellicules, éclat des cheveux colorés, douceur pour lavages fréquents".

Le nouveau slogan "Garnier et vos cheveux sont beaux" témoigne de l'évolution du territoire de la marque vers l'univers de la beauté. Où l'on découvre, durant les années 1970, Simone Garnier et Guy Lux vanter Misopan, mise en plis à l'isopan (complexe d'extraits végétaux).

Marque patrimoniale, Ambre Solaire est par excellence, le symbole des vacances, des congés payés, de l'ère des loisirs et du bien-être corporel. La marque innove dans le domaine du soin et de la protection contre les ultraviolets et lance, en 1987, Ambre Solaire à l'indice de protection (12) le plus élevé du marché, hors pharmacie. Il atteindra 60 en 1997 ! La découverte, en 1995,par les laboratoires Garnier d'une molécule filtrante photostable, baptisée Mexoryl SX, permet de contrer les effets néfastes des ultraviolets de type A (UVA). Il est à la pêche et à l'abricot pour les enfants !

Depuis 1997, une gamme spécifique, Lait enfant et Spray Haute Protection Solaire, leur est dédiée.

Pour celles et ceux qui, sur la terrasse d'un café, un court de tennis ou bien ailleurs, ne disposeraient pas de leur tube de crème, Ambre Solaire a tout prévu ! Des lingettes solaires haute protection et des cataplasmes apaisants en cas de. coup de soleil.

Récemment, la marque innove en démocratisant les autobronzants en grande distribution avec les lingettes autobronzantes "No trace bronzeur" vendues à l'unité. Nomadisme oblige, elle lance un lait protecteur en format Pocket.

Soin du corps : Body Repair, Body Cocoon, Body Tonic;

Solaires : Ambre Solaire, Ambre Solaire UV Ski.

Soin du cheveu : Fructis, Ultra Doux ;

Coloration : 100% Color, Nutrisse, Belle Color, Kit Nuanceur, Cristal Blonds,Movida, Expression ;

Coiffants : Fructis Style, Grafic.

Hygiène : Obao, Neutralia.

Commercialisé en 1996, Fructis est le premier shampooing fortifiant aux concentrés d'actif de fruits. Cette nouvelle marque rompt avec les codes traditionnels du marché en jouant la carte du naturel et de la douceur quand le discours est alors très "technologique".

Dans le domaine de la coloration, Garnier qui gère déjà Belle Color, Movida, Expression et Cristal Color se singularise en 1998 avec Natea, premier masque colorant nutritif, coloration unique qui prend soin du cheveu en même temps qu'il le soigne.

Pour les 12/25 ans, Garnier lance en 1999 Synergie Pure, une gamme de soin aux actifs naturels pour les peaux grasses ainsi que l'anti-rides Synergie Lift A. Davantage qu'un soin antirides, Synergie Lift a été conçu pour redonner de la fermeté et de l'élasticité aux contours du visage. Sa formule onctueuse et légèrement parfumée est composée avec des essences de cerises 100 % naturelles, un extrait de myrtilles et du gingembre.

Extension de la marque Fructis en 2000 avec Fructis Style, gamme de coiffants de quinze références sensorielle par ses parfums fruités et ses textures onctueuses. Aux produits incontournables comme les gels, les mousses et les sprays, la gamme ajoute trois eaux disciplinantes pour cheveux courts, bouclés ou longs, une cire polissante qui apporte de la brillance aux cheveux, une pâte modelante dont la texture fibreuse permet les effets les plus extravagants et un lait lissant destiné à maîtriser les boucles. Tradition oblige, Fructis Style est formulée à partir de microcires de fruits (citron, orange, kiwi), de vitamine PP et de pro-vitamine B5.

En 2001,la gamme s'enrichit avec les Pschitts Gels et leur effet "secoué-décoiffé". Elle ouvre en 2002 un nouveau segment en créant une gamme à part entière dans les soins sans rinçage à base de micro-huiles de fruits avec quatre références autour des promesses antidessèchement, antifourches, anti-affadissement, anti-frisottis. Dans la gamme de produits capillaires Ultra Doux pour enfants apparaît en 2000 avec une formule à l'extrait de pomme verte. Comme les autres shampooings de la gamme,celui-ci a été conçu pour respecter les cheveux fins et fragiles des enfants. De plus, il permet de les démêler facilement. Deux nouveaux soins capillaires Ultra Doux sont lancés en 2001 avec le masque nourrissant à l'huile d'olive et au citron, pour cheveux secs et ternes, et le masque réparateur, pour cheveux longs et mi-longs,à l'extrait naturel de vanille.

En 2003, Garnier complète sa gamme de produits capillaires Ultra Doux, avec un shampoing et un après-shampoing au lait végétal. Cet ingrédient apporte aux cheveux normaux et aux cuirs chevelus desséchés une nutrition optimale, sans les alourdir. C'est aux femmes de 30 à 40 ans qu'est destiné en février 2001 le soin Synergie Stop qui associe le rétinol et la vitamine C pour réduire les premières rides, illuminer le teint, hydrater, lisser la peau et affiner les pores.

Pour soulager en quinze minutes, les Laboratoires Garnier lancent en mars 2001 des cataplasmes apaisants à l'extrait de melaleuca. Partie intégrante de la gamme Ambre solaire, ces SOS Coups de soleil complètent l'offre de lingettes protectrices qui remplacent l'application de crème ou de lait solaire. Après le visage, le corps. 42 % des femmes ne prendraient pas soin de leur corps par manque de temps ou par négligence.

Pour démocratiser ce geste au quotidien, Garnier lance en novembre 2001 une gamme de soins corporels baptisée Skin Naturals (ex-Synergie) avec deux déclinaisons : Body Cocoon pour nourrir en profondeur les peaux sèches et Body Tonic pour réhydrater et raffermir. La marque casse les codes du marché notamment par les couleurs, jaune et orange et par une approche très sensorielle. Les formules de Body Cocoon comprennent des micro-huiles de fruits, celles de Body Tonic, des essences d'agrumes.

En juin 2003 Garnier étoffe sa gamme de soins pour le corps Bodytonic avec un gommage aux essences de fruits. Pour obtenir un bon lissage de la peau, la marque utilise trois types de particules dans sa formule : des microcristaux cubiques de sucre, des particules de polymère et des billes de cire dont la forme a un effet de micromassage.

La marque n'oublie pas ses origines et lance en 2003 Garnier 100% Color qui offre des couleurs intenses à des femmes qui aiment se transformer avec la coloration.

Pour tout nouveau produit, Garnier privilégie le plus souvent possible les ingrédients naturels et son expertise scientifique lui permet d'étudier la manière dont la nature fonctionne afin d'en tirer le meilleur en terme de force et de douceur. Tous les procédés industriels, les packagings et les formules sont élaborés pour respecter l'environnement. En termes d'image, Garnier entend s'identifier à la beauté jeune et accessible tant sur le plan du prix que sur celui de la distribution et celui du discours. Publicis, l'agence historique de la marque, met en scène des tribus jeunes et métissées.

L'internationalisation conduit à capitaliser sur la marque Garnier en construisant une marque ombrelle forte accueillant des marques filles comme Ambre Solaire, Fructis, Belle Color, Nutrisse (ex Natea), Skin Naturals. Visite recommandée sur le site My Beauty bar,espace de bien-être et de service qui propose des diagnostics beauté et les dernières tendances de la coiffure. On peut choisir sa coloration de coiffure en testant le résultat à partir d'une photo scannée. Toujours par... Amour.

Et d'abord pour soi puisque depuis 2006 Garnier recommande : "Prends soin de toi."

2 - Cf La Revue des marques, n°2 avril 1993.

La saga des marques - Evian -

Deux millions de bouteilles vendues en 1898, 1,5 milliard en l'an 2000 ! Quel produit alimentaire peut se targuer d'une telle progression -un volume multiplié par 750 "en l'espace d'un siècle ? Derrière la froideur des chiffres, une histoire, celle de l'eau minérale naturelle, Evian, en tête du palmarès des marques dites de "confiance". Elle est, aujourd'hui, l'eau minérale la plus vendue dans le monde

Plus qu'un produit, elle relève du sacré. A la seule évocation du nom Evian, surgissent des images et des référents qui fondent l'identité de la marque: l'eau des bébés, 1es Alpes, 1a nature et la pureté. Les racines de sa longévité et les clés de sa modernité sont inscrits dans ses gènes.

C'est moins à son symbole qu'à son utilité que le marquis de Lessert s'attache quand, fuyant les eaux troubles d'un Paris en proie à la fièvre révolutionnaire, ce gentilhomme auvergnat fait une halte au bord du lac Léman. Pour sauver sa tête -nous sommes en 1789 -et soigner ses reins. C'est à Amphion, petite station thermale en Savoie qu'il décide de "prendre les eaux". Non loin de là, sur la rive sud du Léman, une autre station, pour l'heure inconnue: Evian. Son des- tin bascule quand notre marquis s'arrête devant la fontaine Sainte-Catherine, située dans le jardin du sieur Cachat.

Sur le plan industriel, le verre fait son apparition au début du XX' siècle. Vendue dans des bonbonnes en osier depuis 1901, Evian l'est également en bouteille. Une réclame, parue en 19 10, annonce une grande révolution: munie d'une capsule en aluminium, la bouteille se débouche "sans aucun instrument" et garantit deux promesses, "simplicité" et "inviolabilité absolue". Elle est fabriquée, depuis 1908, par les verreries Souchon- Neuvesel, de Givors, également actionnaires minoritaires de la société. Commercialisée exclusivement en pharmacie (2) jusqu'en 1960 -on compte alors 500 millions de litres vendus -, Evian doit à Antoine Riboud, alors président de Souchon-Neuvesel, son essor en grande surface. Aux commandes de la société des Eaux minérales d'Evian depuis 1964, il va faire de la marque un produit de grande consommation et la placer au premier rang des marques d'eau minérale plate en France. Date capitale de son histoire: en 1971, Boussois Souchon Neuvesel (BSN)(3) prend le contrôle de la société à 100%. Evian devient la première société de la future branche alimentaire (4) du groupe qui prendra le nom de Danone en 1993.

La force de la marque réside dans son aptitude à qualifier un produit certes incontournable -l'être humain boit environ 35 000 litres d'eau au cours de sa vie -, mais dont les spécificités, une eau de type bicarbonaté, calcique et magnésien, sont invisibles au commun des consommateurs. Et, si celles-ci demeurent, immuables, qualité oblige, ceux-là expriment des attentes différentes selon les époques ! Rien de commun entre la France rurale des années 30 et celle d'aujourd'hui; Beaucoup de facteurs changent les relations du consommateur à l'eau : l'urbanisation, la pollution:l'hygiène, la sécurité alimentaire, la représentation du corps, etc. Il revient à la communication de traduire ces changements, sans travestir l'identité de la marque, en respectant les deux axes que sont la qualité de l'eau et ses bienfaits sur la santé.

La naissance des Alpes remonte entre 30 et 60 000 ans avant J.-C. L'eau minérale d'Evian provient des pluies et des neiges tombées sur les contreforts du Chablais, au nord des Alpes de Haute-Savoie. Au quaternaire, un filtre naturel s'est constitué . une couche de sables glaciaires enserrée entre deux plaques d'argiles imperméables. L'eau met plus de 15 ans à passer au travers des sables glaciaires. Elle est captée par des drains de quatre-vingt mètres de long et amenée par des conduites en acier inoxydable vers l'usine d'embouteillage d'Amphion. Plus de trois cents contrôles bactériologiques sont effectués, tous les jours, sons oublier ceux de l'Institut Pasteur de Lyon et du Service des Mines pour le captage, l'embouteillage et le transport. La municipalité est propriétaire de la source depuis 1892 et ce, jusqu'en 2027 et donne à bail moyennant redevance la source à la Société. le "Centre Evian pour l'eau" a été crée le 22 mars l 999. Association loi de l 901 , elle regroupe 28 chercheurs qui couvrent toutes les disciplines concernant l'eau. le site Internet centre-evian.com réunit toutes les études sur l'eau. L'association édite une lettre trimestrielle.

Sa "pureté bactérienne" ne nécessite pas de la faire bouillir: "Evian-Cachat, eau idéale de l'allaitement artificiel." Elle est plus que jamais "l'eau des biberons" quand, en 1948, une campagne est initiée auprès des médecins et des sages-femmes. Le bébé est alors au centre de toutes les réclames.

Si le thème des Alpes apparaît pourra première fois en 1958- "L'eau d'Evian, issue des Alpes, a le goût délicieux des sources de montagne" -, il devient récurrent à partir de 1960. Séjour des dieux, symbole de l'éternité, centre et axe du monde, la montagne exprime la pureté, la sécurité et l' immutabilité. Désormais, la chaîne des Alpes sera un élément distinctif de la marque aussi bien dans les campagnes de communication que sur l'étiquette.

l'eau de source ne peut prétendre avoir des effets bénéfiques sur la santé; elle n'a pas obligation d'a- voir une composition minérale cons- tante et caractéristique. Elle n'est donc pas reconnue par l' Académie de médecine. l'eau minérale naturelle se différencie par une composition constante et des propriétés favorables à la santé dûment constatées par l' Académie de médecine et agréées par le ministère de la Santé.

Après le thème de la purification, Evian (re)devient en 1998 l'eau de jouvence, l'eau qui régénère le corps, l'eau de la jeunesse. L'immersion rétablit l' être dans un état nouveau. Où l'on découvre, sur le petit écran, le film le ballet des bébés, véritable prouesse technique, unanimement saluée comme en témoignent les scores d'agrément (94% quand la moyenne est de 70% ) et de reconnaissance (91 %). La campagne, orchestrée par Euro RSCG BETC, met en scène quelques soixante-dix bébés dans une comédie inspirée des chorégraphies hollywoodiennes d'Esther Williams (Le bal des sirènes) sur la musique de By Bye Baby (5).

En 1900, elle est implantée dans toute l'Europe. Mais sa véritable expansion internationale débute à partir de 1980 quand elle relève le défi américain pour y créer le marché de l'eau minérale. Vendre de l'eau aux consommateurs de soda et de bière 1 Pari gagné puisque les Etats-Unis sont, avec 250 millions de litres vendus tous les ans, le deuxième marché derrière la France. "Le discours publicitaire repose sur la dimension statutaire de la marque, le prestige culinaire de la France et l'imaginaire des Alpes", explique Patrick Buffard. "Pour vendre, aux Etats-Unis, la première boisson santé, nous avons utilisé des personnalités du sport.

Citons, au nombre des opérations récentes, celle menée en partenariat avec la Croix-Rouge, "Aidons à déplacer les montagnes", celle avec les Restos du Cœur Bébés en 1998 et, plus récemment, "l'Heure de l'Enfant", opération initiée par le groupe Danone avec la Fondation de France pour "aider les enfants à grandir." Preuve que, dans une société aujourd'hui désacralisée, l'eau demeure source de vie. .

(2) 1926 : 1a source Cachat est déclarée d'intérêt public.

(3) Souchon Neuvesel qui détient, en 1964, 25% du capital de la société des Eaux minérales d'Evian, fusionne, en 1966, avec Boussois, troisième producteur de verre plat en Europe.

(4) En 1965, la société des Eaux minérales d'Evian acquiert la Phosphatine Falières, Saint-Galmier Badoit et la Blédine Jacquemaire.

(5) Chanson rendue célèbre par Marylin Monroe dans le film Les hommes préfèrent les blondes. Le ballet des bébés à été réalisé par Jean Pierre Roux, assisté de la chorégraphe Muriel Hermine. Réputé impossible à produire, il à reçut le prix "coup de cœur" du jury des prix du Centre national des archives de la publicité, (CNAP) en 1999.

(6) Le film, réalisé par Médhi Norowzian, n'est pas truqué. Il met en scène quinze hommes et autant de femmes, âgés de soixante-huit à quatre-vingt-quatre ans.

(7) Deux diversifications n'ont pas été couronnées de succès : Evianaise, dans les années 50 et Evian fruité dans les années 70.

(8) La bouteille en verre est destinée aux cafés, restaurants, hôpitaux, hôtellerie.

(9) Matériau dédié jusqu'alors à l'exportation.

(10) Réalisée par Aastuce.

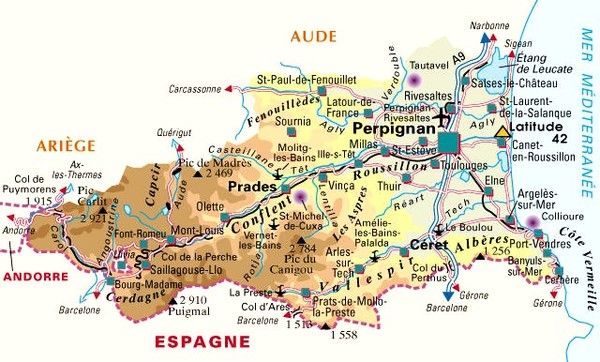

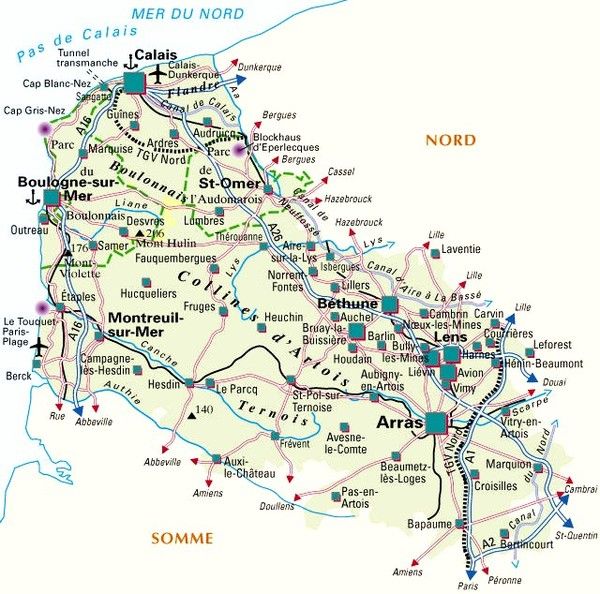

Les départements et leur histoire -Pyrénées Orientales-66

(Région Languedoc-Roussillon)

Le département des Pyrénées-Orientales a été formé du Roussillon et de l'ancienne Cerdagne. Ce qu'on sait de plus positif ou de plus probable sur l'origine des premiers habitants de ces contrées, c'est que les Gaulois, dans leur émigration du nord au sud, y substituèrent leur domination à celle de colons sardes ou tyriens qui y avaient fondé d'importants établissements.

Les vainqueurs empruntèrent des vaincus ou leur imposèrent le nom de Sardones, qui devint celui d'une puissante tribu de la confédération des Consorani et des Tectosages. On sait que ces peuples tentèrent de lointaines expéditions en Orient et jusqu'en Asie. Les Romains, qui avaient appris à les connaître, leur envoyèrent des ambassadeurs pour solliciter leur alliance contre Annibal, qui, d'Espagne, marchait sur l'Italie. Les Sardones refusèrent de prendre aucun engagement, et quand à son tour se présenta le général carthaginois comme hôte, disait-il, et non comme ennemi, le passage dans les campagnes lui fut laissé libre, mais pas un des soldats de son armée ne put pénétrer dans les villes. Tite-Live, qui rapporte cet épisode dans ses annales, rend hommage à la fière indépendance de ces premiers Roussillonnais.

Si le pays n'échappa point alors pour longtemps aux armes romaines, sa défaite a quelque chose d'honorablement exceptionnel par l'éclat des grands noms qui s'y trouvent mêlés. Après Annibal, c'est Marius qui apparaît, venant punir les Cimbres d'une double invasion ; c'est ensuite le grand Pompée, dressant sur la cime des Pyrénées la colonne commémorative de sa victoire sur Sertorius. César, enfin, vient après eux, et plus habile dans son orgueil, c'est aux dieux qu'il élève un autel pour marquer son passage.

La conquête du pays des Sardones, compris plus tard dans la Gaule Narbonnaise, remonte à l'an de Rome 633 et est attribuée à Q. Marcius, le fondateur de la colonie de Narbonne. Cette période dura jusqu'à l'année 409 de l'ère chrétienne. La position géographique du Roussillon sur la route d'Es pagne, la richesse de ses villes, dont l'une, Elne, comptait dès lors parmi les sept sièges épiscopaux de la Septimanie, le désignaient fatalement comme une proie à l'avidité des Barbares.

Vandales, Suèves et Alains s'y étaient installés, quand les Wisigoths les en chassèrent. La domination de ces derniers dura trois siècles environ et laissa une profonde empreinte dans les moeurs et dans la législation du pays. Entre Euric et Roderic, le premier et le dernier roi de la monarchie wisigothe, l'événement qui affecta le plus spécialement la province dont nous nous occupons est la révolte de Paul, un des lieutenants du prince Wamba.

Envoyé par son maître, qui résidait alors à Tolède, en Septimanie, pour y comprimer une sédition populaire, ce général se mit à la tête des rebelles et se . fit proclamer roi d'Orient en 673. Wamba fut obligé de venir en personne combattre l'usurpateur ; il traversa deux fois le Roussillon ; la seconde, après la défaite et la prise de son rival, il s'y arrêta pour réglementer l'administration ; il donna des délimitations nouvelles aux diocèses, réforma sur différents points la discipline ecclésiastique, rendit entre autres une ordonnance qui obligeait. les prêtres à prendre les armes pour la défense du sol et, après une étude sérieuse des besoins du pays, laissa à ses agents de sages instructions qui ne furent pas sans une heureuse influence sur la province.

Deux siècles après la bataille de Vouglé, le Roussillon était encore au pouvoir des Wisigoths ; rien n'indique .que cette possession fût même menacée par les princes francs ou les ducs d'Aquitaine, lorsque les Sarrasins, maîtres de l'Espagne, apparurent sur la crête des Pyrénées, invasion méridionale venant se heurter contre les hordes victorieuses du Nord.

Le Roussillon fut le premier champ de bataille et la première conquête des Sarrasins. La grande épopée de Charles Martel, la journée de Poitiers, les exploits décisifs de Pépin n'appartiennent point à cette notice ; nous nous bornerons donc aux faits dont notre province fut le théâtre. C'est en 719 que le Roussillon fut envahi par Zama, gouverneur de l'Espagne pour les califes de Damas.

Cette province et la ville de Narbonne étaient les points où l'autorité musulmane s'était le plus solidement établie. Un des lieutenants d'Abd-er-Rahman, nommé Manuza, se laissa séduire par les charmes de Lampégie, fille d'Eudes, duc d'Aquitaine, l'épousa, et conclut une trêve de trois ans avec son beau-père. Cette inaction de Manuza au moment d'une lutte suprême souleva la colère d'Abd-er-Rahman ; il envoya contre le traître un autre chef nommé Gedhi ; c'est dans le Roussillon que les deux généraux se rejoignirent pour combattre : Manuza, vaincu, alla mourir dans les murs de la petite forteresse de Livia, dont on voit encore quelques ruines.

Sa femme, captive, fut conduite à Damas, au sérail du calife. A cette époque, en 731, les Maures étaient encore maîtres du Roussillon, et Charles Martel avait échoué dans ses tentatives sur Narbonne ; c'est seulement vingt ans environ après, alors que Pépin prenait enfin la ville vainement assiégée par son père, que les Roussillonnais chassent eux-mêmes les soldats du prophète et se donnent au fondateur de la seconde dynastie franque.

Il fallait que les circonstances fissent de ce rapprochement une nécessité bien impérieuse, car de longs siècles devaient s'écouler avant qu'aucune fusion fût possible entre les conquérants des Gaules et les habitants des Pyrénées. Lorsque Charlemagne traversa le pays en 778, rendant l'offensive aux armes des Francs, il apprécia, dans son génie, le rôle que pouvait jouer, dans son nouvel empire, la race roussillonnaise ; conciliant avec l'intérêt de la patrie commune l'indépendance ombrageuse et la belliqueuse fierté de ces populations, il fit de cette province un de ces comtés qui, sous le nom de marches d'Espagne, devaient, comme des sentinelles avancées, veiller sur les frontières naguère menacées.

Mais le grand monarque n'avait point prévu le rapide affaissement de son oeuvre et les déchirements auxquels la faiblesse de ses successeurs livrerait son immense empire. Les comtes du Roussillon furent des premiers à secouer le joug royal. Les chefs de cette maison féodale étaient les comtes de Barcelone, qui apanagèrent deux branches cadettes de leur famille, l'une de la Cerdagne et l'autre du Roussillon.

Cette période est la plus confuse et la plus désastreuse de l'histoire de la province ; le nom même des seigneurs possesseurs du pays disparaît dans ce chaos qui dure plus de trois siècles. Gaucelme ou Gancion échappe à cet oubli des chroniques par la part qu'il prend à la lutte de Pépin d'Aquitaine contre Louis le Débonnaire et par sa mort tragique. Étant tombé aux mains de Lothaire, il eut la tête tranchée, et sa soeur, prisonnière comme lui, fut enfermée dans un tonneau et jetée dans la Saône.

Aux attaques incessantes des Maures, aux courses dévastatrices des Normands, se joignaient les horreurs d'une guerre civile presque permanente, les rivalités locales mettant sans cesse les armes aux mains des petits chefs féodaux. Ces désordres devinrent tels, qu'une intervention des seigneurs tant laïques qu'ecclésiastiques dut s'efforcer d'y apporter remède : des constitutions de paix et trêve, désignées sous le nom de treuga Dei (trêve de Dieu), furent décrétées dans deux conciles tenus dans la petite ville de Toulouges, près de Perpignan, en 1041.

Les clauses principales de ces traités prouvent à quel degré le mal était arrivé. Il était défendu de se saisir des bestiaux utiles à l'agriculture au-dessous de six mois, tant on redoutait l'anéantissement des espèces. Chacun avait le droit de tuer quiconque était reconnu coupable d'avoir violé la trêve de Dieu ; on alla plus loin encore, et, pour stimuler l'ardeur des vengeurs de la justice, on déclara que ceux qui auraient puni un homme condamné pour ce fait recevraient le titre de zélateurs de la cause divine.

Quelques fondations pieuses, les exploits d'un Guinard au siège d'Antioche, la lutte impie d'un autre Guinard contre son père Gausfred III et, à la suite de ces déchirements, la désolation de la province réduite à recourir à l'aumône de la Septimanie chrétienne, tels sont les faits principaux dans lesquels se résume l'histoire du Roussillon pendant cette déplorable époque.

Enfin ce Guinard, auquel son père avait pardonné et qui avait hérité de ses domaines, ne s'étant pas marié, légua son comté au roi d'Aragon, Alphonse II, en 1172. Il avait été précédé dans cette détermination par Bernard-Guillaume, comte de Cerdagne, dont le testament, en 1117, avait institué, pour hériter de ses petits États, Raymond V, comte de Barcelone, qui devint roi d'Aragon en 1134, par son mariage avec Pétronille, fille de Ramire II. Un dernier lien, malgré ces donations, rattachait le Roussillon à la France : les princes d'Aragon reconnurent pour ces contrées la souveraineté de nos rois jusqu'à la renonciation qu'en fit saint Louis en faveur de Jacques Ier, et en échange des prétentions de ce dernier sur une partie du Languedoc, prétentions qu'il abandonna par le traité de Corbeil, en 1258.

Quoiqu'il en puisse coûter à notre amour-propre national, il faut reconnaître que la domination aragonaise inaugura pour le Roussillon une ère de réparation et de prospérité. Alphonse, vaillant, habile, doué de qualités aussi solides que brillantes, mit tous ses soins à faire accepter par les sympathies et les intérêts des provinces cédées leur incorporation à son royaume d'Aragon.

Perpignan devint une de ses résidences de prédilection et l'objet de ses faveurs les plus signalées. Sa cour était le rendez-vous des poètes et des savants de l'époque ; aux bruits de guerre avaient succédé les chants d'amour, et les vers des troubadours, les poétiques légendes remplaçaient le sinistre récit des. batailles. Guillaume de Cabestaing, le trouvère roussillonnais, était un ami particulier d'Alphonse ; sa fin tragique, qui rappelle la sanglante histoire de Gabrielle de Levergies, fut vengée par le roi.

Ce nom n'est pas le seul qui ait illustré le règne d'Alphonse ; il faut lui joindre ceux de Bérenger de Palazol, de Raymond Bistor, de Pons d'Odessa et Tormit de Perpignan, gracieux talents de la môme époque dont le Roussillon garde encore aujourd'hui le glorieux souvenir. Alphonse avait créé de nouveaux comtes de Roussillon ; mais, pour prévenir toute division, tout déchirement, c'est dans sa famille, au profit de son frère don Sanche, qu'il avait constitué cet apanage.

Les traditions d'Alphonse furent suivies un siècle environ après sa mort, arrivée le 25 avril 1196. C'est dans cet intervalle que le roi don Jayme Ier, surnommé le Conquérant parce qu'il avait agrandi ses États des îles Baléares et du royaume de Valence, obtint de Louis IX sa renonciation à la souveraineté de la Cerdagne et du Roussillon.

Ce prince, regardant comme solidement établie la domination de sa maison sur les diverses parties de son royaume, le partagea à sa mort entre ses deux fils, don Pèdre III et don Jayme. Le premier, qui était l'aîné, eut l'Aragon, Valence et la Catalogne ; Majorque et les possessions françaises échurent à l'autre. Ce malheureux partage replongea nos provinces dans toutes les calamités de la guerre. Les prétentions de suzeraineté soulevées par don Pèdre jetèrent son frère dans les bras du roi de France.

L'excommunication fulminée par le pape contre le roi d'Aragon fournit un prétexte à Philippe le Hardi, qui vint se faire battre au pied des Pyrénées et mourir à Perpignan le 5 octobre 1285. La couronne de Majorque perdit beaucoup de son prestige à cette défaite, et le Roussillon en particulier, théâtre de la lutte, en éprouva des dommages considérables.

Les successeurs immédiats de don Jayme cherchèrent à faire oublier les torts et les revers de leur aïeul par leur attitude humble et soumise ; mais les éléments de rivalité n'en subsistaient pas moins ; la lutte recommença entre Pierre IV et Jayme II. Cette fois, elle fut décisive. Malgré l'obstination désespérée de Jayme, toujours vaincu et toujours menaçant, malgré l'infatigable dévouement des Roussillonnais, la dernière heure était venue pour le royaume de Majorque ; en 1374, il était définitivement réuni à l'Aragon, et le Roussillon retombait pour trois siècles sous la domination espagnole.

Il y eut un retour momentané à la France ; mais ce court épisode se rattache au XVe siècle et au règne de Louis XI, dont le nom se représente partout où sont tentés les premiers efforts pour constituer l'unité française, et près de deux cents ans nous en séparent encore. Pierre IV était un prince d'une haute capacité ; l'énergie qu'avaient déployée les Roussillonnais pour la défense du royaume de Majorque lui inspira plus d'estime pour leur caractère que de rancune pour la résistance qu'ils lui avaient opposée ; recommençant la politique d'Alphonse II, c'est par une administration bienveillante qu'il voulut s'attacher ses nouveaux sujets.

Il les associa à la législation catalane, les admit aux états généraux ou Cortès, encouragea l'industrie et la navigation par des traités avec les nations voisines, protégea l'agriculture et fit replanter d'arbres les contrées ravagées dans les dernières guerres. Jean Ier, fils et successeur de Pèdre IV, ne suivit pas l'exemple de son père ; il abandonna le Roussillon à l'administration d'un gouverneur général et d'officiers royaux, plus soucieux de leur enrichissement et de leur élévation que des intérêts du pays ; le seul acte qui signale ce règne est une ordonnance à la date du 13 décembre 1388, qui ouvre le Roussillon aux criminels expulsés des autres provinces de l'Aragon.

Martin, qui succéda à Jean Ier, était sympathique aux Roussillonnais, il répara une partie des maux causés par l'incurie de son prédécesseur. Ce prince étant mort sans héritier, les états du royaume décernèrent sa couronne à Ferdinand infant de Castille, dont le règne fut déchiré par le schisme de Benoît III. Alphonse V, qui lui succéda, passa presque toute sa vie à guerroyer en Italie ; le Roussillon n'eut qu'à se louer de la régence de la reine Marie, sa femme, dont l'administration laissa dans le pays des traces de grande sagesse et des souvenirs de bonté.

C'est en 1458 que Jean II monta sur le trône, et c'est presque aussitôt qu'éclatèrent ses démêlés avec le roi de France. La Catalogne s'était soulevée, le Roussillon s'était associé à la révolte ; Jean, impuissant à faire rentrer ses sujets dans le devoir, s'adressa à Louis XI et sollicita de lui un secours de sept cents lances.

Le rusé monarque y consentit, mais à la condition que les frais de l'expédition, évalués à deux cent mille écus, seraient à la charge du roi d'Aragon, et que, si cette somme n'était pas exactement payée dans un délai donné, le Roussillon et la Cerdagne deviendraient les gages de la créance. Jean ne tarda pas à s'apercevoir du piège caché sous les conditions de son allié ; il mit alors toutes ses espérances dans le succès de cette sédition qu'il était naguère si désireux de comprimer. Les soldats français furent reçus et traités en ennemis.

Louis XI n'en fut sans doute que médiocrement affecté ; il envoya à leur secours une armée de trente mille hommes. La résistance fut encouragée et organisée alors par le roi d'Aragon ; c'était la guerre ; elle fut vaillamment soutenue de part et d'autre, mais Louis XI n'était pas homme à se dessaisir facilement de ce qu'il avait une fois tenu.

Les négociations achevèrent l'oeuvre que les armes avaient commencée, et en 1475 le Roussillon et la Cerdagne appartenaient à la France. Mais le génie n'est point héréditaire ; Charles VIII n'était capable ni de comprendre ni de poursuivre les grandes traditions politiques de son père ; il avait, d'ailleurs, pour antagoniste ce Ferdinand qui, par son mariage avec Isabelle, venait de réunir sous le même sceptre Aragon et Castille, et dont la couronne allait s'enrichir de tous les trésors de l'Amérique.

Une intrigue ourdie par deux moines à la solde de l'étranger jeta le trouble dans la conscience du jeune roi, qui, malgré l'avis de son conseil, malgré la résistance des gouverneurs provinciaux, s'obstina à restituer Ies conquêtes paternelles ; Ferdinand et Isabelle firent leur entrée solennelle à Perpignan en septembre 1493. Toutefois, cette faute était si énorme qu'elle excita de fréquents regrets chez Charles VIII et Louis XII, qui tentèrent d'inutiles efforts pour revenir sur cette déplorable cession.

L'occasion perdue ne devait pas sitôt renaître ; Louis XII, aussi peu heureux à la guerre que dans les négociations, renouvela authentiquement la restitution du Roussillon en échange du royaume de Naples, qu'il ne devait pas mieux conserver ; déçu des deux côtés, il recommença la lutte, triste héritage pour son successeur François Ier. En Roussillon, comme à Pavie, tout fut perdu fors l'honneur sous le règne du chevaleresque monarque, et pendant soixante-dix ans la domination espagnole ne fut plus même contestée.

La seule consolation que nous puissions nous donner est le tableau de l'ignorance et de la misère où le pays resta plongé pendant cette période de la domination étrangère. Pestes, famines, envahissement des esprits par les superstitions les plus absurdes, persécutions des prétendus sorciers, plus absurdes encore, rien ne manque à la honte et au malheur des populations.

Enfin la tâche de Louis XI put être reprise. Richelieu gouvernait la France, lorsque les animosités soulevées par Olivarès, premier ministre de Philippe IV, firent explosion en Catalogne ; le Roussillon fit, comme toujours, cause commune avec la province révoltée ; Olivares, en recourant aux moyens de répression pratiqués ailleurs par le duc d'Albe, poussa les esprits au désespoir.

Vers le même temps, une attaque des Espagnols sur la ville de Trèves, sans déclaration de guerre préalable, fournissait à Richelieu un prétexte d'intervention. Condé entra dans le Roussillon ; les habitants songeaient alors à fonder une république fédérative ; on leur fit comprendre qu'on attendait un autre prix du secours qu'on leur apportait. En haine de la domination espagnole, ils se donnèrent à la France.

Louis XIII vint en personne faire le siège des places fortes. En 1642, tout le Roussillon était occupé par l'armée française ; en 1659, le traité de la Bidassoa consacrait les droits de la France sur tout le versant septentrional des Pyrénées, et le Roussillon prenait place parmi nos provinces. Une conspiration de quelques nobles, découverte en 1674 par suite d'une indiscrétion amoureuse, fut la seule protestation contre le nouveau régime. La crise de la Révolution, les désastres de l'Empire ont trouvé les populations inébranlablement dévouées à la France.

Au XIXe siècle, si quelques usages, quelques détails de costume, quelques traits de la physionomie trahissent encore chez les Roussillonnais leurs longues et intimes relations avec l'Espagne, sous tant d'autres rapports l'assimilation est si complète, qu'il faut relire l'histoire pour ne pas oublier que cette, contrée n'est française que depuis un peu plus de trois siècles.

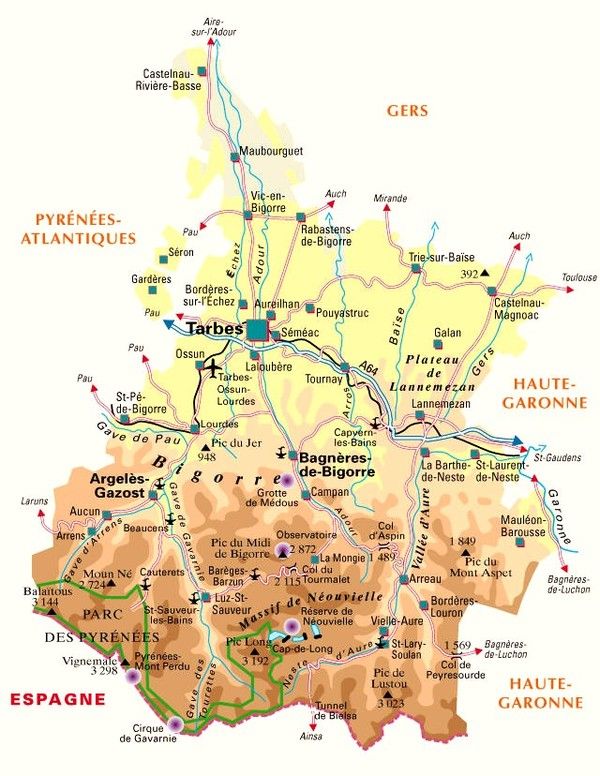

Les départements et leur histoire-Hautes-Pyrénées-65-

Le département des Hautes-Pyrénées est formé, pour sa plus grande partie, de l'ancien Bigorre. Les Bigorrais (Bigerri, Bigerrones) étaient un des peuples aquitaniques qui furent soumis par Crassus, lieutenant de César. Leur capitale était Bigarra, que les savants croient reconnaître dans le village actuel de Cieutat (Civitas, la Cité), à 15 kilomètres de Bagnères-de-Bigorre.

Lorsque, à la fin de sa huitième campagne, le conquérant lui-même vint avec deux légions séjourner quelque temps en Aquitaine, peut-être visita-t-il le pays de Bigorre ; on retrouve du moins son nom en plusieurs lieux ; ainsi le village de Juillan, vicus Julianus, près duquel on montre un camp de César. Près de Pouzac, on voit un autre camp de César où l'on a trouvé des ossements et une épée romaine.

Au peuple bigorrais appartenaient plusieurs peuplades : les Tornates, les Campons, les Onosubates, les Crébennes. Ces peuples montagnards se couvraient, comme aujourd'hui, de vêtements tissés avec la laine brute de leurs moutons noirs ou bruns ; la peinture qu'en faisait Sulpice Sévère serait encore très juste : Bigerricam vestem brevemque atque hispidam. Probablement aussi ils portaient des peaux de bête en guise de manteau : Dignaque pellitis habitas deserta Bigorris, écrivait saint Pantin à Ausone.

Maîtres de ce pays, les Romains en explorèrent presque toutes les vallées et tirent grand usage des eaux minérales qui s'y rencontrent avec abondance. On retrouve encore des traces de voies romaines, et peut-être des tronçons de celle de Toulouse à Dax dans les lieux suivants : près de Tournay, dans la lande de Capvern, où le chemin s'appelle encore Césarée, à l'Estelou-de-Vieille ; et, enfin, à une lieue au nord de Lourdes, près d'une métairie nommée Strata et qu'on prétend occuper la place d'une ville antique.

On indique saint Saturnin, évêque de Toulouse, et son disciple saint Honeste comme les premiers prédicateurs de l'Évangile dans le Bigorre, au IIIe siècle ; mais leur prédication eut peu de succès, car ce pays n'eut point encore d'évêque. C'est seulement vers le commencement du VIIe siècle que saint Savin, fils de Hentilius, comte amovible de Poitiers, vint chercher une retraite dans les montagnes ; il s'arrêta au couvent de Saint-Lézer, près de Vie-de-Bigorre, et obtint de l'abbé Forminius un diacre nommé Julien, avec lequel il s'achemina vers les hauteurs du Lavedan ; ils y construisirent un petit ermitage au lieu que l'on nommait le palais Émilien.

Charlemagne y bâtit plus tard un riche monastère qui occupait toute la place où est actuellement le bourg. Les Normands qui, après sa mort, ravagèrent le pays et pénétrèrent partout, vinrent détruire ce monastère au coeur même de la montagne ; le comte de Bigorre, Raymond Ier, le releva un siècle après.

Avant l'invasion des Normands, les Bigorrais, devenus tout à fait chrétiens, avaient eu à subir celle des Sarrasins ; quand ces barbares du Midi, vaincus à Poitiers, s'enfuirent vers les Pyrénées, les Bigorrais se rassemblèrent sous un certain Missolin et anéantirent un corps de troupes maures au lieu qui a conservé depuis le nom de Lanne Maurine, près d'Ossun. On y a trouvé des tombeaux et des ossements. Comme tous les Sarrasins ne furent pas exterminés dans ce combat, on 'prétend que ceux qui survécurent se fixèrent dans les Pyrénées et furent la souche de la population malheureuse et réprouvée des Cagots. Certains savants, entre autres Ramond, pensent, peut-être avec plus de raison, que les Cagots sont un reste des Wisigoths ariens. Francisque Michel, dans son travail sur les races maudites, préfère y voir des chrétiens d'Espagne qui auraient suivi Charlemagne lorsqu'il revint de son expédition contre les Maures.

Nous n'avons pas besoin de rappeler qu'entre la domination des Romains et celle des Francs s'était placée celle des Wisigoths, refoulés en Espagne par la bataille de Vouillé. Sous Charlemagne, le Bigorre forma un des comtés dont se composait le duché de Gascogne. Louis le Débonnaire le donna comme fief héréditaire à Donat-Loup, descendant de Waïfre. Le second comte de Bigorre fut Inigo, surnommé Arriscat à cause de sa valeur et de son esprit entreprenant ; les qualités et la réputation de grand guerrier le firent élire pour roi par les Navarrais, occupés alors à s'affranchir du joug des Sarrasins.

Inigo accepta et alla fonder au delà des Pyrénées la puissance de cette redoutable maison, qui donna des rois illustres à tous les trônes chrétiens d'Espagne. Mais, en montant sur le trône de Navarre, il abandonna à son frère le comté de Bigorre sous la réserve de l'hommage. Ainsi le Bigorre releva de la Navarre sans cesser pour cela de dépendre de la haute suzeraineté du roi de France.

En 1036, le Bigorre passa à la maison de Carcassonne par suite du mariage de l'héritière Gersende avec Bernard-Roger, vicomte de Carcassonne, comte de Couserans, seigneur de Foix,- etc. Un comte de cette maison, Bernard Ier, régularisa le premier, vers 1060, les coutumes du pays de Bigorre. Le droit écrit et les lois romaines avaient disparu dans l'invasion des Normands, il n'en restait que des débris confus mêlés à des usages barbares ; Bernard tenta de coordonner et de fixer ces coutumes, de sorte qu'elles pussent servir de règle constante dans l'administration de la justice.

A la fin du XIe siècle, la maison de Béarn succéda à celle de Carcassonne dans la personne de Bernard II, fils de la comtesse Béatrix et de Centulle de Béarn. Bernard II acheva ce que Bernard Ier avait commencé et fit rédiger par écrit les coutumes de Bigorre, « poussé, dit le texte même, par l'inspiration divine et par les exhortations des grands de sa terre..., et avec le consentement de tout le clergé et de tout le peuple. »

La charte commence par régler les devoirs du comte : avant de recevoir le serment de ses vassaux, il doit lui-même leur jurer de ne point enfreindre leurs fors et son serment doit être appuyé de celui de quatre gentilshommes du pays ; il doit, en outre, fournir deux cautions à chacune des vallées de Lavedan et de Barèges, dont les habitants, comme nous aurons occasion de le raconter, montrèrent toujours un grand esprit d'indépendance.

Ces devoirs remplis, tous les gentilshommes du pays, et généralement tous les habitants des vallées, doivent prêter au comte le serment de fidélité, et ceux dont il exigerait des cautions doivent en fournir. Le comte avait seul le droit d'est et de chevauchée à l'exclusion de ses vassaux ; mais il ne pouvait faire marcher les habitants de Lavedan et de Barèges qu'en cas d'invasion étrangère. La charte est soigneuse d'assurer l'autorité du comte sur ses vassaux, non seulement en établissant le droit exclusif dont nous venons de parler, mais surtout en stipulant qu'aucun gentilhomme ne pourra élever un fort, ni même réparer un vieux château sans l'aveu du comte. Le comte n'a droit d'hébergement que dans six gîtes désignés, et les personnes libres lui doivent pour toutes redevances : trois corvées par an, un repas, une poule à Noël, un agneau à Pâques. Le jugement par les épreuves ou par le combat se rencontre dans la charte de Bernard II.

Telles sont les dispositions les plus frappantes de ces coutumes, rédigées en 1097, à une époque où aucun État de l'Europe féodale n'avait encore écrit les siennes. Nous ajouterons seulement qu'on y rencontre des traces fort curieuses de la guerre faite alors par le régime féodal naissant à l'ancien régime des alleux et des hommes libres ; ainsi, cette charte défend l'acquisition des alleux dont la franchise est ignorée, et interdit les recherches propres à les faire revivre ; elle oblige de plus toutes les personnes libres à se choisir un seigneur parmi les vassaux du comte ; et, à défaut par elles de se conformer à cette disposition, le comte peut les attribuer à celui de ses chevaliers qu'il voudra.

Les comtes de Bigorre furent en général vaillants et belliqueux. Nous les voyons constamment chercher aventure d'un côté ou de l'autre des Pyrénées ; tantôt se mettant au service des ducs d'Aquitaine contre les comtes de Toulouse, tantôt marchant contre les Maures sous la bannière des rois de Navarre et d'Aragon, qui les en récompensent en leur donnant des dignités et des terres en Espagne ; Nous remarquerons en passant que, par suite du testament de Sanche le Grand, la suzeraineté de Bigorre fut transportée de la Navarre à l'Aragon.

A la maison de Béarn succéda, faute, d'héritier mâle, la maison de Marsan ; le vicomte Pierre, fondateur de la ville de Mont-de-Marsan, devint comte de Bigorre vers 1127. C'est sous un de ses successeurs, Centulle III, que la révolution communale s'opéra dans le Bigorre, mais sans violence ; le désir de se donner un appui contre les vicomtes ses vassaux décida ce seigneur à donner des chartes à la plupart des villes de ses États. Mais déjà la maison de Marsan avait fait place à celle de Comminges, quand les Albigeois attirèrent sur le Bigorre la croisade catholique de Montfort.

Les hérétiques occupèrent les places les plus importantes du pays jusqu'en 1216 ; à cette époque, un mariage eut lieu entre Pétronille, héritière du comté, et Gui de Montfort, fils de Simon. Ce mariage livra le Bigorre aux croisés. Il y eut, pendant près d'un siècle, des querelles provoquées en partie par l'avidité de cette insatiable maison de Monfort, particulièrement du fameux comte de Leicester.

Ce fut Philippe le Bel qui mit fin à ces discordes féodales : ce monarque énergique mit en séquestre le Bigorre, ajourna les prétendants au parlement, ordonna une enquête sur la valeur du comté et l'administra souverainement pendant plusieurs années. Il confirma particulièrement tous les privilèges accordés aux villes par Centulle III. Le parlement laissa traîner longtemps la décision de la rivalité des prétendants, et le Bigorre parut, sous Philippe le Bel et sous ses premiers successeurs, réuni à la couronne de France, qui y entretenait un sénéchal.

Si cette réunion n'existait pas en effet, du moins la France exerçait désormais une suzeraineté directe sur le Bigorre ; car l'Aragon avait abandonné la sienne par le traité conclu avec saint Louis en 1258, et l'église du Puy-en-Velay, qui avait aussi un degré de suzeraineté sur le Bigorre en vertu d'un vœu fait autrefois par un chef sarrasin du nom de Mirat, maître du château de Lourdes, fit une renonciation semblable. Ce n'est qu'en 1425, après avoir été cédé aux Anglais par le traité de Brétigny, puis recouvré par la France, que la question de succession fut résolue par un arrêt du parlement de Paris, qui attribua le Bigorre à Jean, comte de Foix. Soixante-dix ans plus tard, l'héritière Catherine porta le Bigorre à la maison d'Albret par son mariage avec Jean d'Albret (1496). Ici, le Bigorre cesse d'avoir une histoire particulière.

Le Bigorre avait, sous l'ancien régime, ses états particuliers. Ils se composaient de trois chambres, qui opinaient séparément ; celle du clergé était composée de l'évêque, des abbés de Saint-Severde-Rustan, Saint-Savin, Saint-Pé et Saint-Orens-de-la-Reüle, des prieurs de Saint-Lézer et de Saint-Orens-de-Lavedan, et du commandeur de Bordères (c'était l'ancienne commanderie des templiers).

Le corps de la noblesse était la réunion des barons de Bigorre, dont le vicomte de Lavedan était le premier. Parmi les familles qui ont laissé un nom dans nos annales, il faut citer celle des Bourbon-Malauze, issue d'un fils naturel de Jean II, duc de Bourbon, et de Jeanne d'Albret, maison éteinte depuis longtemps ; celle des vicomtes d'Aster et d'Aster-d'Aure, qui se confondit avec les Gramont ; celle des barons de Bessac et de Montant, unie aux Navailles ; celles des d'Antin, et des Pardaillan, érigées en duchés d'où sortait le marquis de Montespan, dont la femme joua un si grand rôle sous le règne de Louis XIV.

A cette liste, il convient d'ajouter les comtes. d'Ossun et les seigneurs de Baudau, devenus plus tard comtes de Parabère. Le tiers état se composait des consuls ou officiers municipaux des communes et des députés des vallées : la présidence appartenait d'abord au sénéchal, lieutenant politique du comte et chef de la noblesse du pays ; niais elle fut transférée, en 1611, à l'évêque, à la faveur de la réaction catholique qui s'opérait alors.

Quant à l'administration de la justice, le sénéchal l'exerçait au nom du comte ; sa cour se composait d'un juge mage et de plusieurs conseillers : là se jugeaient les appels des tribunaux inférieurs ; ceux-ci étaient formés des jurats élus par les communes et présidés par le viguier ou vicaire du comte.

Le pays était couvert d'atalayes ou forts guetteurs, correspondant entre eux par la vue ; ils étaient généralement composés d'un donjon entouré de murailles, du haut duquel, en cas de danger pour la liberté du pays, se transmettaient, à l'aide d'un système de signaux ou de feux allumés, les avis et les convocations.

On trouve dans les chroniques du Bigorre un témoignage affligeant des préjugés superstitieux que l'ignorance entretint si longtemps dans nos provinces ; au milieu des populations, mais repoussée par elles, vivait une caste maudite comme les parias de l'Inde. C'étaient les cagots, capots, appelés quelquefois aussi gahets. On n'a jamais connu bien positivement ni leur origine, ni les motifs de la malédiction dont ils étaient frappés.

Quelques anciens auteurs, plus éclairés et plus impartiaux que le vulgaire, les qualifient de chrétiens gézitains, affirmant qu'ils sont bons catholiques, honnêtes gens, habiles dans leurs métiers de charpentiers ou de tonneliers, ne parlant aucune autre langue que celle du pays, de belle prestance, d'aspect sain et robuste. Et cependant on n'entretenait avec eux aucune communication. Ils ne pouvaient vivre et se marier qu'entre eux ; une place isolée leur était assignée à l'église ; ils ne pouvaient y faire leurs dévotions qu'à part et à des heures spéciales.

Deux écrivains du XVIe siècle, Thevet et Belleford, expliquent ainsi l'opinion inhumaine qu'ils partageaient : Ces gens, disent-ils, étaient infects et puants ; ils naissaient ladres ou le devenaient aisément, de sorte qu'il est dangereux de les fréquenter. Belleford croit qu'ils tirent leur nom de gézitains de Giézé, disciple d'Élisée, que ce prophète guérit de la lèpre ; celui de cagots serait une réminiscence de certains Goths bannis d'Espagne pour y avoir contracté de honteuses et dangereuses maladies. Marcs, le prélat historien du Béarn, s'est occupé, lui aussi, de cette secte infortunée, mais pour la réhabiliter et pour la défendre. Il reconnaît qu'autrefois cette population a pu être atteinte des infirmités qu'on lui reproche,. mais qu'elle en est complètement guérie.

II pense que ce sont des Sarrasins venus de l'Espagne conquise par eux, établis en France, et persistant à y demeurer après la victoire de Charles Martel. Pour y vivre en sécurité, ils se firent baptiser ; mais on les soupçonna d'être chrétiens de mauvaise foi, d'être ladres et de ne s'être fait baptiser que parce qu'ils croyaient que cette sainte absolution les guérirait de leur maladie.

D'ailleurs, les vieux chrétiens, les sachant circoncis, s'obstinaient à croire qu'ils étaient toujours juifs ou mahométans dans le coeur. C'est pour cela que les peuples du Bigorre demandèrent aux états de les forcer à porter une marque particulière qui permît de les reconnaître et de les éviter. Ajoutons à l'honneur des états de Bigorre que cette demande fut rejetée ; ce qui n'éteignit malheureusement pas le mépris et la haine dont les pauvres cagots continuèrent à être les victimes.

L'Assemblée constituante érigea la province en un département, qui fut appelé d'abord de Bigorre, et peu de temps après des Hautes-Pyrénées. On doit rendre hommage à l'excellent esprit dont sont animées les populations de l'ancien Bigorre.

Nul département de la France n'est plus tranquille, plus facilement administré, plus soumis aux lois, plus dévoué au travail. Chacun sent qu'il a quelque chose à perdre comme propriétaire, quelque chose à gagner comme travailleur. On y a compris que l'agriculture, qui est à la fois le premier des arts et la plus productive des industries, est la source du bien-être le plus solide et des plus durables prospérités ; aussi, .y a-t-on le spectacle si satisfaisant et trop rare de la petite culture dans une contrée fertile dont presque tous les habitants possèdent et cultivent une partie.

Au XIXe siècle, les établissements d'eaux thermales sont pour le pays un surcroît de consommation et de revenu. C'est le tribut payé par l'étranger qui aide à payer l'impôt national. L'élevage du bétail, des chevaux et des mulets, est une des richesses du pays, qui pourrait s'augmenter par l'acclimatation d'espèces négligées. Comme ombres à ce tableau, on reproche alors aux habitations rurales leur manque de salubrité et de propreté, quoique, depuis quelques années les améliorations soient sensibles. Les plantations d'arbres, surtout d'arbres fruitiers, sont trop rares et trop peu encouragées ; enfin des hommes compétents trouvent que l'industrie pyrénéenne ne tire pas un parti suffisant des ressources métallurgiques que possèdent ses montagnes.

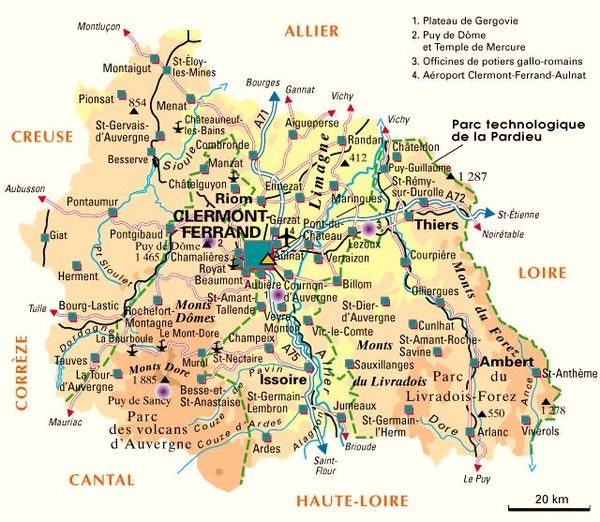

Les départements et leur histoire-Pyrénées Atlantiques-64-

Le territoire du département des Pyrénées-Atlantiques appartenait, au moment de la conquête romaine, aux peuples désignés sous le nom générique d'Aquitains ; ils étaient formés du mélange des Ibères, les plus anciens possesseurs du sol et des Celtes qui autrefois les avaient conquis et refoulés dans leurs montagnes.

Rome, avant César, avait déjà tenté de les soumettre ; deux fois ses armées avaient été repoussées. Le jeune Crassus, lieutenant de César, fut plus heureux. Malgré l'énergique résistance des belliqueux habitants de ces contrées, il réussit à les dompter, et si quelques peuplades durent à leur éloignement ou à leur situation dans les montagnes d'échapper d'abord à la conquête romaine, elles ne tardèrent pas à se soumettre à César lui-même, qui, cinq ans après Crassus, vint en Aquitaine. Le pays se révolta sous Auguste, et fut de nouveau subjugué par le proconsul Messala ; ces succès méritèrent au vainqueur l'honneur d'un triomphe rappelé par Tibulle, son ami : Genlis Aquitanae celeber Messala triomphis.

Sous Adrien, le pays fit partie de la Novempopulanie. Il est fait mention, sous l'empire, de deux villes importantes, dont l'une, Iluro, est devenue Oloron ; l'autre, Beneharnum, d'où vient le nom de Béarn, a donné lieu à de grandes discussions ; on croit que la ville de Lescar est bâtie sur l'emplacement de cette antique cité.

Ravagée par les barbares : Vandales, Alains, Wisigoths, qui prenaient ce chemin pour envahir l'Espagne, la contrée fut, au VIIe siècle, occupée par les Vascons, chassés de Pampelune et de Calahorra par les Wisigoths : ces peuples intrépides luttèrent contre Dagobert et les autres rois francs de la première race, qu'ils inquiétèrent perpétuellement par leur humeur turbulente et guerrière.

Plus tard, ce furent les Vascons, qui, à Roncevaux, firent subir à l'arrière-garde de Charlemagne, revenant d'Espagne, la fameuse défaite où périt Roland. Louis le Débonnaire, successeur de Charlemagne, vengea cette défaite au lieu même où son père avait été surpris par les Vascons et où ceux-ci lui avaient à lui-même tendu une nouvelle embuscade. Après de nouvelles guerres contre ces peuplades insoumises, l'empereur franc fait bannir le duc de Vasconie, Loup Centulle, et un peu plus tard donne le pays de Béarn à un frère du dernier duc. Ce n'est pourtant qu'en 905 que nous voyons commencer la maison des vicomtes de Béarn, vassaux du comte de Gascogne ; le premier d'entre eux fut Centulle Ier.

L'histoire des premiers vicomtes de Béarn, qui, tous, portent le nom de Centulle, présente peu d'intérêt : leur turbulence guerroyante à l'égard de leurs voisins, leur dévotion et leur libéralité envers les monastères, voilà tout ce qu'on peut signaler dans cette période. L'un d'eux cependant, Centulle III, se montra moins généreux que les autres envers les moines. « Aussi, dit la chronique de Lescar, fut-il blessé et mourut-il de ses blessures, Dieu merci ! »

Un cartulaire du temps constate un jugement rendu sous lui, et qui peint l'époque : les moines de Saint-Pée réclament l'héritage de Guillaume Fel, qui, selon eux, leur en avait fait donation. Les enfants de Fel le contestent et redemandent leur patrimoine. Tout se termine par un duel judiciaire ; le champion du couvent est vainqueur, et, en conséquence, les enfants de Fel sont dépouillés de l'héritage paternel. Nous voyons encore un fait assez curieux dans le testament de Raymond, second fils de Centulle III : il lègue au même monastère un paysan, qui ne devait cesser de leur appartenir que si le vicomte de Béarn jugeait à propos de le racheter ; le prix du rachat est déterminé : trois cents sols.

Centulle III avait commencé l'émancipation de sa vicomté et agrandi ses domaines. Aussi, après avoir enlevé au vicomte d'Acqs deux hameaux, ce baron gascon se qualifie-t-il pompeusement dans une charte de grand dominateur de la terre, magnus dominator terrae. Sous son petit-fils, Centulle IV, le duc d'Aquitaine, pour récompenser quelques services qu'il en avait reçus, fit remise au vicomte de Béarn de tous devoirs de vassalité. Centulle IV bâtit ou embellit quelques villes.

Gaston IV (1088) se signala par son courage chevaleresque à la croisade en Orient et contre les Maures ; mais la postérité lui doit plus de reconnaissance pour le libéralisme qui respire dans ses institutions. Avant Louis le Gros, il donna un exemple d'affranchissement communal : Morlaàs fut par lui déclarée ville libre. Par ses autres institutions, il établit l'ordre dans ses États, et protégea le faible contre le fort. Il fonda des hôpitaux, et s'occupa surtout d'arrêter les progrès de la lèpre, maladie affreuse que les croisés avaient rapportée d'Orient.

On sépara les lépreux de la société ; ils eurent en Béarn, dans chaque commune, des maisons isolées ; il leur était défendu d'en sortir, et ils y vivaient seuls. On leur permettait cependant d'assister aux exercices religieux dans les églises ; mais ils y entraient par une porte réservée pour eux seuls ; ils avaient en particulier un bénitier, une place, et jusqu'à un cimetière, afin que, même après leur mort, ils n'eussent rien de commun avec leurs concitoyens. On ne les admettait point dans les armées, et on ne leur permettait point d'exercer aucun autre métier que ceux auxquels on travaille en plein air. La lèpre était regardée comme une punition infligée directement par la main de Dieu ; c'est ce qu'on appelait un mal sacré. Les ecclésiastiques, déjà chargés du soin des pauvres, devinrent aussi les tuteurs des lépreux.

Gaston IV, que son ardeur belliqueuse avait entraîné en Espagne dans une croisade contre les Maures, y fut tué dans une embuscade. Son corps, porté à Saragosse, y fut inhumé dans l'église de Notre-Dame del Pilar ; on y montre encore aujourd'hui son cor et ses éperons, et les historiens espagnols s'accordent à célébrer sa bravoure et les services qu'il a rendus à leur pays. Il avait reçu de ses alliés le titre de vicomte et de pair d'Aragon.

Les successeurs de Gaston IV n'ont point marqué dans l'histoire, et sa famille ne tarda pas à s'éteindre. Marie, seule héritière de cette maison, fait hommage, pour sa principauté, à Alphonse d'Aragon, sous la tutelle duquel elle vivait encore, et se laisse imposer par lui une union avec Guillaume de Moncade, né d'une des premières familles de Catalogne (1170). Le Béarn se trouvait ainsi lié à l'Espagne et détaché de la France ; mais l'hommage que le nouveau seigneur fit au roi d'Aragon alarma l'humeur fière et indépendante des Béarnais ; ils le déposèrent, et déclarèrent le trône vacant. Ils élurent pour souverain un chevalier du Bigorre ; mais celui-ci, n'ayant point respecté leurs privilèges, fut tué par eux au bout d'un an.

Même sort était réservé à son successeur, venu d'Auvergne, et qui offensa par son orgueil la fierté des Béarnais. La cour de Béarn le fit tuer d'un coup de pique par un écuyer sur le pont de Saranh. Alors, dit une ancienne pièce dont la copie (du XIVe et du XVe siècle) est conservée aux archives de Pau, alors les Béarnais entendirent parler avec éloge d'un chevalier de Catalogne, lequel avait deux fils jumeaux. Les gens du Béarn tinrent conseil, et envoyèrent deux prud'hommes lui demander pour seigneur un de ces enfants. Arrivés en Catalogne, ils allèrent les voir, et les trouvèrent endormis : l'un tenait les mains ouvertes, l'autre les tenait fermées.

Ils choisirent le premier, parce que ses mains ouvertes annonçaient qu'il serait libéral. Ce prince de trois ans, si singulièrement choisi, régna sur eux sous le nom de Gaston VI. Sa famille prit le nom de Moncade. Avec lui commença la seconde dynastie des seigneurs du Béarn.

Malgré sa libéralité envers les églises, Gaston VI fut excommunié comme albigeois. Sa soumission, ses protestations pacifiques ne purent lui faire obtenir grâce de Simon de Montfort, l'ambitieux et terrible capitaine chargé d'exécuter les sentences fulminées par le pape Innocent III. Gaston, obligé de se défendre, réunit ses troupes à celles de ses voisins excommuniés comme lui. Vaincu à Muret par Simon de Montfort, il rentra pourtant dans le sein de l'Église, et fut relevé de son excommunication par l'évêque d'Oloron, qui lui accorda sa grâce en échange des seigneuries de Sainte-Marie et de Catron. A la mort de Gaston, en 1215, les Béarnais lui donnèrent pour successeur son frère, Guillaume-Raymond.

Ce prince, dont la jeunesse avait été violente et orageuse, se montra un habile législateur. Sous lui fut établie une cour de justice composée de douze jurats : cette charge était héréditaire, et devint très importante. A ceux qui la remplissaient fut réservé bientôt le titre de baron à l'exclusion des autres gentilshommes.

Sous ses successeurs, dont l'histoire est insignifiante, le Béarn s'agrandit sans bruit par des héritages et des mariages avec des familles royales. C'était l'époque de la lutte entre l'Angleterre et la France ; ils prirent parti contre les Anglais, qui jamais ne franchirent la frontière de leurs États. Le dernier prince de la famille de Moncade, Gaston VII, se voyant mourir sans 'enfants mâles, choisit pour successeur son gendre, le comte de Foix ; mais les Béarnais exigèrent que leur pays restât distinct du comté de Foix, et Roger-Bernard, leur nouveau souverain, vint fixer sa cour à Orthez, la capitale des derniers princes de la maison de Moncade. C'est ici que commence la période la plus éclatante de l'histoire du Béarn.

Le plus illustre de ses princes fut Gaston Phoebus (1343), renommé en son temps parmi tous les chevaliers de la chrétienté pour sa beauté, sa bravoure et sa courtoisie envers les dames, « grand clerc d'ailleurs en fait de lettres, aimant les dons de ménétriers et s'y connoissant, et faisant lui-même des vers. » A quinze ans, Gaston fit ses premières armes contre les Maures d'Espagne. Il épousa Agnès de Navarre, soeur de Charles le Mauvais ; mais, loin de tremper dans les intrigues de son beau-frère, il défendit ses États contre les Anglais, refusant d'ailleurs de rendre hommage au roi de France pour le Béarn, et déclarant qu'il ne devait hommage qu'à Dieu.

Il fut le premier des souverains du Béarn à qui les états accordèrent des subsides ; ce qui en fit un riche seigneur. Il se lança dans les aventures et parcourut les pays étrangers. Il revenait, dit Froissart, en compagnie du captal de Buch, d'une croisade contre les païens de la Prusse, et était arrivé à Châlons en Champagne, lorsqu'il y apprit la pestilence et l'horribleté qui couroit alors sur les gentilshommes. C'était l'insurrection de la Jacquerie ; et les paysans, exaspérés par de longs siècles de misères et de cruautés, s'abandonnaient à d'affreuses représailles.

Un grand nombre de dames s'étaient réfugiées à Meaux, déjà menacé par les Jacques. Gaston Phoebus et le captal de Buch y courent ; la ville est déjà envahie. Ils pouvaient être quarante lances et non plus ; ils n'entreprirent pas moins de déconfire et de détruire ces vilains. Ce qui diminue un peu la valeur de leur résolution, c'est que, comme ajoute Froissart, les vilains estoient noirs et petits, et très mal armés, tandis que les chevaliers, couverts de fer, eux et leurs chevaux, des pieds à la tête, étaient à peu près invulnérables.

Ils se ruèrent sur les paysans et n'eurent qu'à tuer. « Ils les abattoient à grands monceaux, dit le chroniqueur, et les tuoient ainsi que bestes, et en tuèrent tant qu'ils en estoient tous lassés et tannés, et les faisoient saillir en la rivière de Marne. Finalement ils mirent à fin en ce jour plus de sept mille, et boutèrent le feu en la désordonnée ville de Meaux, et l'ardirent toute, et tous les vilains du bourg qu'ils purent dedans enclore. »

Animés par cette facile boucherie, les chevaliers poursuivirent les vilains, brillant et égorgeant sans merci, et dévastant le pays mieux que ne l'eussent pu faire les Anglais ; ce qui ne leur en attira pas moins beaucoup de gloire et un grand renom par toute la chrétienté.

Gaston, de retour dans ses États, eut à soutenir contre des seigneurs révoltés ou des voisins belliqueux des guerres plus difficiles. Il vainquit et fit prisonniers le sire d'Albret et le comte d'Armagnac ; il se réconcilia avec ce dernier, dont la fille fut fiancée au fils de Gaston. Gaston devint bientôt un très redouté seigneur, riche et fastueux, aimant les fêtes et les tournois ; la chasse, son plaisir favori, prenait une partie de son temps, et il entretenait une meute qui, dit-on, ne comprenait pas moins de seize cents chiens. Froissart, bien accueilli et choyé à la cour d'Orthez, ne tarit pas d'éloges sur ce prince, qui, en bien comme en mal, doit être cité comme un des types les plus caractérisés des temps féodaux.

Malgré sa courtoisie, des crimes, abominables même pour l'époque, souillèrent la mémoire de ce prince : il tua son frère naturel, Pierre Arnaud, attiré dans un guet-apens. Son jeune fils, touché du délaissement où Gaston tenait sa mère, reçut, un jour de Charles le Mauvais, son oncle, le conseil de jeter dans les aliments de sou père une certaine poudre qu'on lui donna, et qui devait rendre à sa mère tout l'amour de son mari. Le crédule enfant tente l'expérience ; la poudre était du poison. Son père demande vengeance aux états, qui essayent vainement de protéger contre le vicomte de. Béarn ce fils qu'ils regardent comme innocent.

Voici comment Froissart raconte la mort de l'enfant. Après avoir dit que le fils de Gaston, dans sa douleur, refusait de manger, et que les serviteurs du comte vinrent l'en prévenir, le chroniqueur ajoute : « Le comte, sans mot dire, se partit de sa chambre, et s'en vint vers la prison où son fils estoit ; et tenoit à la malheure un petit long couteau, dont il appareilloit ses ongles et nettoyoit. Il fit ouvrir l'huis de la prison, et vint à son fils ; et tenoit la lame de son couteau par la pointe, et si près de la pointe, qu'il n'y en avoit pas hors de ses doigts la longueur de l'épaisseur d'un gros tournois. Par maltalent, en boutant ce tant de pointe en la gorge de son fils, il l'assena ne sait en quelle veine, et lui dit : Ha ! traiteur, pourquoi ne manges-tu point ? Et tantôt s'en partit le comte sans plus rien dire ni faire, et rentra en sa chambre. L'enfant fut sang mué et effrayé de la venue de son père, avec cela qu'il estoit foible de jeûner, et qu'il vit ou sentit la pointe du couteau qui le toucha à la gorge comme petit fust, mais ce fust en une veine ; il se tourna d'autre part, et là mourut... Son père l'occit voirement, mais le roi de Navarre lui donna le coup de la mort. » Gaston n'avait pas d'autre enfant légitime ; il ne lui restait que deux bâtards.

D'ailleurs, il administrait ses États avec vigilance et habileté, et fut prud'homme en l'art de régner. Quand Froissart le vit à Orthez, « le comte Gaston de Foix avoit environ cinquante-neuf ans d'âge. Et vous dis que j'ai en mon temps vu moult chevaliers, rois, princes et autres ; mais je n'en vis oncques nul qui fut de si beaux membres, de si belles formes, ni de si belle taille, et visage bel, sanguin et riant, les yeux vairs et amoureux, là où il lui plaisoit son regard asseoir. De toutes choses il estoit si très parfait qu'on ne le pourroit trop louer. Il aimoit ce qu'il devoit aimer, et haïssoit ce qu'il devoit haïr. Sage chevalier estoit, et de haute emprise et plein de bon conseil. Il disoit en son retrait planté d'oraisons, tous les jours une nocturne du psaultier, heures de Notre-Dame, du Saint-Esprit, de la Croix et vigiles des morts, et tous les jours faisoit donner cinq francs en petite monnoie pour l'amour de Dieu, et l'aumône à sa porte à toutes gens.

« Il fut large et courtois en dons, et trop bien savoit prendre où il appartenoit, et remettre où il afféroit ; les chiens sur toutes bètes il aimoit, et aux champs, été ou hiver, aux chasses volontiers estoit. D'armes et d'amour volontiers se déduisoit.... Briefvement, tout considéré, ajoute Froissart, avant que je vinsse en cette cour, j'avois été en moult cours de rois, de ducs, de princes, de comtes et de hautes clames ; mais je ne fus oncques en nulle qui mieux me plut. » Évidemment, l'enthousiasme du bon Froissart se ressentait un peu de la générosité de Gaston Phoebus envers les étrangers ménétriers.

Le comte de Foix mourut subitement d'apoplexie au retour d'une chasse à l'ours (1390). Nous lui devons le livre intitulé : Phébus, des déduiz de la chasse des bestes sauvaiges et des oiseaux de proye, au début duquel il prend Dieu, la Vierge Marie et la sainte Trinité à témoin que pendant toute sa vie « il s'est délité par espécial en trois choses, l'une est en armes, l'autre est en amours, et l'autre si est en chasse. » Ce livre est encore de nos jours un des traités les plus complets de vénerie.

Son cousin, Matthieu de Castelbon, lui succéda, et mourut sans enfants ; en lui s'éteignit la ligne masculine de la maison de Foix. Sa soeur, Isabelle, qui lui succéda, épousa Archambault de Grailli, captal de Buch, qui prit le nom de Foix. Ses descendants n'ont joué aucun rôle important jusqu'au jeune et vaillant Gaston de Foix, duc de Nemours, le compagnon d'armes de Bayard, qui fut tué à l'âge de vingt-trois ans, en 1512, à la bataille de Ravenne, en poursuivant les ennemis qu'il venait de vaincre.

Le mariage d'un de ces princes avec l'héritière du royaume de Navarre avait augmenté la puissance de cette maison ; mais le duc d'Albe, au nom de Ferdinand le Catholique, enleva aux comtes de Béarn la plus grande partie de ce royaume, et les réduisit à la basse Navarre. A la maison de Foix avait succédé celle d'Albret (1500), dont un des membres, Jean II, avait épousé Catherine de Foix. Henri d'Albret, son fils, combattit vaillamment à Pavie aux cotés de François Ier ; fait prisonnier avec lui, il reçut après sa délivrance le prix de son dévouement en épousant la sœur du roi, la brillante Marguerite, si connue par l'élégance de son esprit, et qui nous a laissé dans ses contes une fidèle peinture des mœurs licencieuses de cette époque.

Jeanne d'Albret (1555), fille de Henri, épousa Antoine de Bourbon. Ce prince, après avoir embrassé le calvinisme, l'abjura ; sa femme, au contraire, quitta le catholicisme, et demeura inébranlable dans sa nouvelle religion. Marguerite de Navarre avait déjà favorisé le calvinisme ; Jeanne, devenue seule souveraine du pays depuis la mort de son mari tué au siège de Rouen, établit en Béarn l'exercice public du culte réformé.

Protestante rigide, elle honore ses convictions par ses vertus, par l'élévation de son esprit et de son coeur ; elle le propage avec ardeur au moyen de ministres instruits. Le pape fait afficher un décret du saint office sommant Jeanne de comparaître en personne comme suspecte d'hérésie, et prononçant en cas de refus la confiscation de ses domaines ; la cour de France obtint du pape qu'il suspendît la publication de ce décret.