Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Musique : Dico

Rock progressif : Premiers groupes

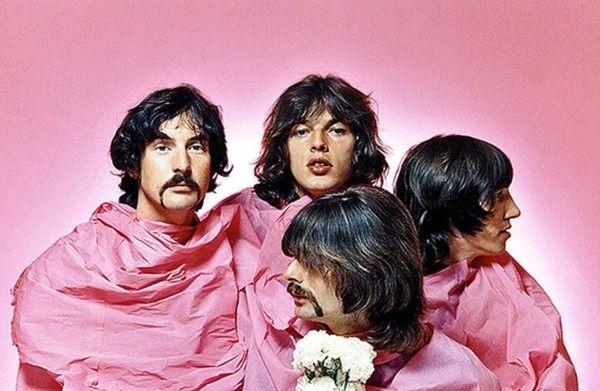

Pink Floyd

En 1968, quatre groupes britanniques, The Nice, Soft Machine, Pink Floyd et Van Der Graaf Generator, ont l'idée de reprendre toutes les innovations de la période proto-prog (longues improvisations, synthétiseurs…), afin de créer un style bien distinct du rock, et plus particulièrement du rock psychédélique. Mais on s'accorde à dire que la pièce fondatrice du rock progressif est l'album In the Court of the Crimson King de King Crimson, publié en octobre 1969. D'autres groupes, venus du rock psychédélique ou du blues pour la plupart, vont décider d'orienter volontairement leur musique vers le rock progressif annoncé par King Crimson. Ainsi Yes sort Time and a Word, dans une veine plus symphonique ; Genesis publie Trespass ; Van der Graaf Generator sort The Aerosol Grey Machine, au son fortement empreint de musique électronique ; Jethro Tull introduit la musique folk dans le style avec Aqualung. Pink Floyd également change de style, à la suite de la perte de son guitariste et compositeur Syd Barrett, et sort Atom Heart Mother.

Le succès allant croissant, de nouvelles formations tentent l'aventure. On retrouve alors le supergroupeEmerson, Lake and Palmer (abrégé en ELP), avec Keith Emerson ex-Nice, Greg Lake ex-King Crimson et Carl Palmer issu du trio Atomic Rooster, qui devient un des plus grands du rock progressif, ou encore Gentle Giant, qui apporte une touche de médiévalisme dans sa musique. Le succès du style à l'époque s'explique en partie dans le fait que certains courants du progressif touchent un public très nombreux, gagnant notamment des adeptes parmi les fans déçus du mouvement peace and love, qui s'essouffle en cette fin des années 1960. Avec ses textes, le rock progressif va également complètement se couper du rock. De la « bonne humeur » des années 1960, on passe à des textes plus réfléchis et plus sombres. On peut citer Van der Graaf Generator et ses textes existentialistes, la philosophie nihiliste de Pink Floyd ou les pamphlets de Genesis (The Knife, Stagnation).

Rock progressif : Instrumentation

Outre les instruments classiques du rock (guitare, basse, batterie), plusieurs artistes progressifs incluent dans leur musique une instrumentation inusitée et variée, contribuant à leur volonté de repousser les limites de la musique rock. Ainsi s'ajoutent à la liste des instruments de base du rock progressif les instruments à claviers, à commencer par le piano, mais également l'orgue Hammond, le piano électrique Würlitzer, le mellotron et autres synthétiseurs. Coïncidant avec la naissance du genre, plusieurs de ces instruments furent conçus et commercialisés durant les années 1960, et à l'origine utilisés comme substituts à la présence d'un orchestre. Cependant, le mellotron, plus spécialement, devint rapidement un élément caractéristique de certains groupes tels que Genesis et les Moody Blues, non pas pour la précision de la qualité de sa reproduction de sons orchestraux, mais pour sa capacité à construire des ambiances.

Cependant, des instruments plus atypiques à la musique populaire ne sont pas rares parmi les groupes du mouvement: la flûte traversière, le saxophone, la trompette et le violon sont parfois intégrés parmi l'instrumentation principale caractéristique. De plus, certains groupes aux influences plus classiques intègrent des ensembles de cordes, de cuivres ou de bois - parfois des orchestres symphoniques complets - et des chœurs.

CD

| Retour à : Musique : Sommaire |

| Retour à : Musique : Postes (Sommaire) |

| Retour à : SOMMAIRE |

| Retour à : |

| Direct sur la rubrique : Musique : C |

| Comment ça marche ??? Aide |

| Actu de dessinsagogo55 |

Cantique

Cantiques attribués au pasteur Stuber (fin du XVIIIe siècle)

Un cantique est une hymne chantée à la louange d'un sentiment religieux. Son nom provient du latin Canticum, c'est-à-dire chant biblique.

Dans la tradition chrétienne, les cantiques les plus connus sont les cantiques de Noël, tels Minuit, chrétiens ou Il est né le divin enfant.

Utilisé depuis le milieu du xvie siècle, il se veut court, simple et populaire. D'abord transmis oralement, il fut très vite adopté comme "outil" pour l'évangélisation pour sa simplicité et son authenticité, des recueils virent le jour. Bach a laissé aussi pas moins de 336 textes de cantiques.

Outre les chants liturgiques approuvés par les différentes autorités ecclésiastiques, la foi populaire s'est souvent traduite par la création et l'interprétation de chants en langue vernaculaire. Le XIXe siècle a vu la naissance d'une multitude de chants qui étaient interprétés à la sortie de la messe dominicale, lors des pèlerinages, ou pour des occasions particulières : saint patron, noces sacerdotales, bénédiction de cloches, installation de curé, etc. Certains sont passés à la postérité, entre autres « Aux habitants de la sainte Patrie », « C'est le mois de Marie », « Je suis chrétien », « J'irai la voir un jour », « Ô Marie, ô Mère chérie », « Tandis que le monde proclame »... ; ils sont toujours utilisés dans la mouvance catholique traditionaliste, beaucoup plus rarement ailleurs.

Certaines nations comme la Suisse ont pour hymne national un cantique appelant à la foi et la protection et bénédiction du Seigneur.

| Retour à : Musique : Sommaire |

| Retour à : Musique : Postes (Sommaire) |

| Retour à : SOMMAIRE |

| Retour à : |

| Direct sur la rubrique : Musique : C |

| Comment ça marche ??? Aide |

| Actu de dessinsagogo55 |

Accordéon

En France, Lyon avec la célèbre firme Cavagnolo, Sarlat avec la fabrique Accordiola et Tulle avec la fabrique Maugein Frères, sont trois des villes importantes pour l'accordéon français. La ville de Brive, avec l'usine Dedenis, fut très longtemps le siège de la première industrie de l'accordéon en France. Outre ces petites fabriques (PME), plusieurs artisans fabriquent en France des instruments sur mesure, principalement destinés aux musiques traditionnelles.

Dans l'accordéon, deux anches sont montées côte à côte, une de chaque coté de la plaquette, en "push-pull". Une membrane (en cuir ou en vinyl) sert de clapet et interdit le passage de l'air à travers l'anche jumelle. Ainsi une seule des deux anches fonctionne à la fois, suivant le sens d'action du soufflet.

La vibration est due à un phénomène dit de relaxation : elle n'est donc pas sinusoïdale et comporte de nombreux harmoniques responsables d'une famille typique de timbres. Les harmoniques sont utilisés pour faciliter l'accord des basses fréquences (< 100 Hz).

La fréquence de vibration est pratiquement indépendante de la puissance du souffle d'air, l'anche vibrante jouant d'ailleurs, à pleine puissance, le rôle de limiteur de débit. Cependant, lorsque des anches de fréquences extrémement proches (différence inférieure à 1 Hz, tout au plus) sont alimentées en air par un système commun, il arrive que l'anche la moins stable en fréquence s'accorde à la fréquence de l'autre par effet de "couplage" ou "pilotage", masquant leur "désaccord", voire interdisant un vibrato différentiel intentionnel de fréquence inférieure à 1 Hz.

Dans l'accordéon, les anches donnant les sons les plus graves (< 50 Hz environ) ont une longueur de près de 10 centimètres et sont chargées, près de leur extrémité vibrante, par une masse de plomb ou de laiton. Les anches produisant les sons les plus aigus (plus de 6 Khz dans l'aigu du piccolo) ont une longueur inférieure à 6 millimètres.

En raison de la très courte longueur d'onde des sons les plus aigus produits (de l'ordre de quelques cm) on constate souvent des phénomènes d'ondes stationnaires dus aux "obstacles" à leur propagation (cases exiguës du sommier qui supporte les plaques, soupapes...) qui peuvent affaiblir, voire neutraliser totalement, le son produit. Des solutions empiriques de facture permettent d'éliminer ce phénomène.

L'accord se fait en jouant sur les paramètres raideur et masse : on augmente la fréquence en diminuant la masse par enlèvement de matière (limage d'épaisseur) à l'extrémité libre de l'anche (ou de sa charge rapportée). On diminue la fréquence en diminuant l'épaisseur (raideur) de l'anche (enlèvement par grattage : (grattoir) prés de sa partie fixe, flexible (le "ressort").

Une anche vibrante de grandes dimensions et de fréquence infrasonique, destinée à produire un vibrato en amplitude, a été utilisée dans l'accordéon de concert Cavagnolo : cette anche est placée dans une paroi séparatrice (équivalente à une "plaque") disposée entre le soufflet et la "caisse du chant". Ce système générateur de vibrato semble être resté sans suite en raison, sans doute, de sa fréquence invariable, de son effet trop systématique (un accord, grave ou aigu, vibre "en bloc" ) et de sa limitation du débit d'air (contradictoire avec l'expressivité naturelle de l'instrument), en dépit de la présence d'un moyen de neutralisation : une très large soupape.

Véritable homme-orchestre à lui tout seul, l'accordéoniste peut exécuter le rythme aussi bien que la mélodie et l'harmonie, ce qui lui a valu cette place importante dans les bals populaires français.

Cet instrument aux accords tout faits et à la sonorité "désaccordée" ne suscita pas l'adhésion de tous d'où, dès les années trente, l'invention des basses chromatiques (clavier mélodique de main gauche) et une registration variée aux sonorités de plus en plus soignées. Après la guerre, l'accordéon commence à s'essouffler malgré des auteurs comme Jacques Brel qui l'utilisent dans leurs chansons et des virtuoses comme Aimable qui promènera son accordéon de par le monde.

L'accordéon, vers les années 1980, reprend du "service" par l'attrait des musiques traditionnelles et folkloriques qui l'utilisent (musique bretonne, slave, musique cajun...) ; par l'utilisation par des chanteurs français comme Renaud qui le remettent au goût du jour ; par l'apparition d'accordéonistes majeurs, se détournant du musette, comme Marc Perrone ou Richard Galliano ; et par son utilisation par des groupes de la scène alternative comme la Mano Negra ou Les Négresses Vertes.

Il serait également restrictif de passer sous silence l'émergence de l'accordéon dans la création contemporaine d'avant-garde. On n'omettra pas de citer Pascal Contet, accordéoniste français et concertiste international qui contribue activement à développer le répertoire contemporain avec des compositeurs comme David Venitucci, Bernard Cavana, Vinko Globokar, Jacques Rebotier, Jean-Pierre Drouet, Bruno Giner, Jean Françaix, etc.

L'accordéon a maintenant acquis ses lettres de noblesse en musique classique. Il est enseigné dans les conservatoires de musique. L'accordéon trace sa voie dans les musiques classiques, concertantes et contemporaines, même si cela reste très méconnu encore du grand public, avec des accordéonistes classiques réputés au niveau international, comme par exemple Philippe Bourlois, Angel Luis Castaño, Jesus Peñaranda, Olivier Urbano, Bruno Maurice, Friedrich Lips, Mika Vayrynen, Pavel Runov...

Aujourd'hui, l'accordéon est largement utilisé aussi bien par des artistes de variétés (Patrick Bruel, Bénabar, Yann Tiersen...) que par des groupes « alternatifs » (Les Ogres de Barback, Les Têtes Raides, Les Taizeurs de bruit, Les Hurlements d'Léo, La rue ketanou, N&sk, Béèleska, Sagapool, Java), les groupes de rap (le Ministère des affaires populaires) ou des musiciens de jazz tel que Richard Galliano ou Marcel Loeffler, René Sopa, David Venitucci, Daniel Mille, . En 2005, Serge Lama a effectué une tournée avec un seul musicien, l'accordéoniste Sergio Tomassi.

Claude Parle développe l'accordéon dans le domaine des musiques improvisées et en relation avec la danse ou le jazz contemporain (depuis les années 1970).

Présent dans de très nombreux pays dans tous les continents, l'accordéon est aussi un instrument très employé dans les musiques traditionnelles partout dans le monde.

L'accordéon est utilisé en musique populaire, traditionnelle, folklorique, actuelle, et en musique classique ou contemporaine.

Suite pour orchestre n°2 de Tchaïkovski

Fedora de Umberto Giordano

Orchestral Set n°2 de Ives

Wozzeck de Berg

Kammermusik de Hindemith

L'Opéra de quat'sous de Weill

L'Age d'or de Chostakovitch

Octobre de Prokofiev

Concerto de Wiener

Concerto de Françaix

accordéon diatonique ;

accordéon chromatique

accordéon à basses chromatiques (ou accordéon de concert)

Bayan (accordéon chromatique russe)

Bandonéon

Concertina

Accordina

Harmonéon

| Retour à : Musique : Sommaire |

| Retour à : Musique : Postes (Sommaire) |

| Retour à : SOMMAIRE |

| Retour à : |

| Direct sur la rubrique : |

| Comment ça marche ??? Aide |

| Actu de dessinsagogo55 |

CD : Types de disques

On distingue plusieurs formats de disques compacts répertoriés dans les Rainbow Books, en voici une liste non exhaustive :

CD audio (CDDA ou CDA) : Compact Disc Digital Audio ou en français « Compact Disc Audio ». Cette famille comprend également les SHM CD, les Blu-spec CD ainsi que les DSD CD ;

Blu-spec CD est l'appellation commerciale d'un Compact Disc conçu selon un processus propriétaire, lancé par Sony fin 2008. Son nom vient du fait que son processus de fabrication est celui utilisé pour la création des Blu-ray. En lieu et place d'un rayon infrarouge standard, un laser bleu est utilisé pour créer les encoches numériques sur la matrice mère, qui sera dupliquée par moulage. En raison de sa finesse, le laser bleu crée des encoches plus précises d'une largeur minimale de 125 nm (contre 500 nm pour un CD standard, et 780 nmpour un DVD ou Super Audio CD), qui diminueraient le nombre d'erreurs dans la lecture numérique. Cela ne change aucunement le format CD (PCM 44,1 kHz, 16 bits) ni la longueur des encoches numériques gravées dans le disque. Un Blu-spec CD peut donc être lu par n'importe quelle platine CD conventionnelle à rayon laser rouge (longueur d'onde 780 nm) et ne nécessite aucunement l'emploi d'un laser bleu.

Super High Material Compact Disc (SHM-CD) a été mis au point en 2008 conjointement par les firmes JVCet Universal Japan afin de concurrencer le DSD-CD (voir ci-dessous). Lancé en avant-première au Japon cette même année, il s'est vendu à 750 000 exemplaires. Son introduction en France s'est faite courant 2009. Il consiste en un Compact Disc lisible par toute platine conventionnelle du marché, à ceci près que, selon ses concepteurs, son gain en volume approche les 30 % sur l'ensemble du spectre sonore. Ce gain provient d'une transparence des données accrue, due à la découverte d'une nouvelle formule de polycarbonate (plastiqueconstituant les familles des Compact Discs, DVD et Super Audio CD), translucide à l'œil humain, mais en réalité beaucoup plus limpide pour le rayon laser de longueur d'onde 780 nm dont sont équipés les lecteurs de CD. Cette transparence des données diminue la distorsion. En outre, ce nouveau type de polycarbonate résiste mieux aux dégradations (rayures, incrustations de poussière, sensibilité à la lumière et à la température) que celui d'un CD ordinaire. Le SHM CD est à l'heure actuelle peu représenté en magasins en France, et s'obtient la plupart du temps en VPC via internet. Ce format connaît un véritable engouement au Japon, avec une grande quantité de rééditions ou de sorties d'albums. Techniquement, rien n'explique un lien entre une transparence accrue du support par rapport au produit standard et un gain perceptible en qualité audio. Des différences peuvent provenir d'un traitement spécifique du son avant pressage. Le SHM CD est commercialisé souvent beaucoup plus cher que le même programme vendu en disque compact. Or, le prix d'un polycarbonate éventuellement de meilleure qualité optique n'augmenterait le prix de revient que de quelques centimes d'euro par unité.

DSD-CD est un Compact Disc conventionnel (donc lisible par n'importe quel lecteur de CD du marché) issu par conversion d'un master réalisé en DSD (DSD → PCM), lui permettant d'avoir une meilleure définition qu'avec un master habituel d'origine PCM (PCM → PCM). Il est fréquent que l'on rafraichisse ce résultat au moyen d'un processeur Sony SBM (Super Bit Mapping (en)) spécialement adapté pour ces conversions DSD : il s'agit du Super Bit Mapping Direct. Il convient de noter que cette technologie est toujours employée dans le cas d'un Super Audio CD hybride, car la couche Compact Disc est en soi un DSD-CD, étant systématiquement réalisée à partir du master DSD utilisé pour la couche haute définition du même disque15. En 2013, il existe un cas particulier de DSD-CD : après avoir sorti l'album Paranoid de Black Sabbath en format SHM SA-CD le 25 août 2010, Universal Japan décide d'en utiliser le master DSD pour sortir ce même album le 24 novembre au format SHM CD (voir ci-dessus), destiné à conforter les auditeurs dépourvus de lecteur de Super Audio CD, ne pouvant écouter le SHM SA-CD. Ce disque, étant un SHM CD réalisé à partir d'un master DSD, est donc un SHM-DSD-CD, combinant les deux technologies. Le DSD-CD peut en outre être perçu comme un intermédiaire tamisant la rivalité concurrentielle entre le DSD et le PCM.

CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory), officiellement « cédérom » en français : support de stockage informatique ;

GD-ROM : C'est un format du Compact Disk développé par Sega pour sa console de jeux Dreamcast ;

CD-i (Compact Disc interactif) : ses spécificités sont définies dans le Green book. Les premiers lecteurs CD-i ont été commercialisés en 1991.

CD Extra (ou Enhanced CD ou « disque amélioré ») : disque compact réunissant en premier une session ne contenant que les pistes audio et une session ne contenant que des données. Les CD OpenDisc (en) sont techniquement des CD Extra. Dans les lecteurs de disques audio (par exemple autoradios et chaînes hi-fi) : seule la session audio de ce type de disque est lisible. Les disques audio Copy Control (en) créés par certains majorssont des CD Extra. Ce type de disque ne garantit pas d'être lisible dans tous lecteurs de CD (autoradios, chaînes hi-fi, etc.). Voir aussi la norme Blue Book ;

CD en mode mixte : disque compact réunissant en premier une session ne contenant que des données et une session ne contenant que des pistes audio. Il est parfois employé comme support de jeu vidéo, la première session (de données) contenant le programme-jeu tandis que les musiques du jeu sont dans la seconde (l’audio) ;

CD-R : Compact Disc Recordable, disque inscriptible une seule fois ;

CD-RW : Compact Disc Rewritable, disque réinscriptible ;

CD+G : Compact Disc + Graphics, disque compact et Images ;

VCD : Video Compact Disc, disque compact vidéo ;

SVCD : Super Video Compact Disc, Super compact disque vidéo ;

Super Audio CD : C'est un des formats du Compact Disc créé par Sony et Philips en 1999 et répertorié dans le Scarlet Book. C'est un disque compact nécessitant l'emploi d'un lecteur spécial, capable de reproduction multicanale aussi bien que de reproduction stéréophonique, d'une fréquence d’échantillonnage 64 fois supérieure à celle du Compact Disc ordinaire. Il est également capable de technologie « hybride », comportant une deuxième couche CD lui permettant d'être lu par toute platine CD ordinaire en qualité CD.

CD Audio DTS : disque compact contenant de l'audio compressé en DTS. Les CD Audio de ce type nécessitent un lecteur capable de décoder le DTS et n'émettent que du bruit quand ils sont lus dans un lecteur de CD Audio classique.

CD Vidéo : disque compact contenant de l'audio numérique et de la vidéo analogique, à la manière des LaserDisc. Les CD Vidéo contiennent une ou deux pistes audio lisibles sur un lecteur de CD classique et jusqu'à 5 minutes de vidéo analogique, lisible uniquement sur un lecteur de LaserDisc.

AVCD : disque compact contenant de la vidéo numérique au format Vidéo CD sur les premières pistes et de l'audio numérique en format CD Audio sur les pistes suivantes.

Les appareils de lecture pour CD-audio ne sont pas conçus pour lire les CD-ROM ; a contrario, les lecteurs de CD-ROM peuvent aussi lire les CD-audio. Il existe aussi des CD « hybrides » contenant de l’information audio (lisible par un lecteur audio) et des informations d’autres types (texte, vidéo, images, etc.), lisibles par un lecteur de CD-ROM (CD en mode mixte et CD Extra cités plus haut).

Plus récemment, avec l’apparition de la méthode de compression audio MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer 3), des lecteurs audio pouvant lire des pistes MP3 sur un CD-R(W) et les jouer comme un CD audio traditionnel ont été développés. L’intérêt du format MP3 est qu’il permet de stocker de 4,41 à 11 fois plus de musique que sur un CD audio avec une dégradation plus ou moins perceptible de la qualité sonore en fonction du débit auquel le disque / le morceau a été compressé. Il est possible de compresser jusqu'à 176 fois, moyennant une forte dégradation de la qualité.

À présent, le CD audio (matériel) se vend beaucoup moins, principalement du fait de l'apparition au début du XXIe siècle d'autres supports de stockage et d'appareils d'écoute plus légers, plus compacts, avec plus de capacités (lecteurs portatifs à mémoire flash intégrée), et parallèlement de l'extension du réseau Internet, permettant une diffusion sous forme dématérialisée (dans un premier temps clandestine puis peu à peu via des plates-formes de diffusion légales, proposant des morceaux ou des albums entiers en téléchargement ou en écoute instantanée).

Retour à : Musique : Sommaire

Retour à : Musique : Postes (Sommaire)

Retour à : SOMMAIRE

Retour à :

Direct sur la rubrique : Musique : C

CD : Capacité de stockage, vitesse et longévité

Les spécifications du disque compact recommandent une vitesse linéaire de 1,22 m/s (soit 500 tr/min au passage de la diode laser près du bord intérieur de la surface réfléchissante, et 200 tr/min au bord extérieur de celle-ci) et un pas entre les pistes de 1,59 µm. Cela correspond à un CD-ROM (74 min) de 120 mm de diamètre et d'une capacité de 650 Mio (682 Mo) de données.

Néanmoins, afin d’autoriser des variations dans la fabrication des supports, il y a une tolérance dans la densité des pistes. En fabriquant délibérément des disques de plus haute densité, on peut augmenter la capacité et rester très proche des spécifications du CD. En utilisant une vitesse linéaire de 1,1975 m/s et un pas entre les pistes de 1,497 µm, on atteint une nouvelle capacité maximale de 737 Mo (80 min). Bien que ces disques possèdent une légère variation de fabrication, ils sont lus par la plupart des lecteurs et seul un très faible nombre de lecteurs les rejettent.

Il existe des disques enregistrables de 99 min, capacité obtenue par augmentation de la densité des pistes, mais il s'agit d'un marché de niche (à cause des problèmes rencontrés au-delà de 80 min). La capacité maximale qu’un disque peut annoncer lui-même, en accord avec les spécifications du CD-R, est au plus à 80 min. De plus, les marqueurs de temps entre 90 et 99 min sur les disques sont normalement réservés pour indiquer au lecteur qu’il lit le début du disque et non la fin. Ces deux problèmes sont fonction des fabricants de disques, des graveurs et des logiciels de gravure.

Une autre technique pour augmenter la capacité d’un disque est d’écrire dans le préambule et dans la fin du disque qui sont normalement prévus pour indiquer les limites du disque. Cela permet d’étendre la capacité d’une ou deux minutes, mais cela peut provoquer des problèmes de lecture quand la fin du disque est atteinte.

Une heure de musique non compressée stéréo en 16 bits d’échantillonnage à 44,1 kHz, occupe 635 Mo de données (64,4 min occupent 682 Mo et 74 min occupent 783 Mo, 747 Mio).

Une heure de musique en 192 kbit/s soit compressée par 7,35 (joint stéréo, 16 bits d’échantillonnage à 44,1 kHz), occupe 86,4 Mo de données. Cette compression permet d'avoir 8,53 h sur le support 80 min (512 min).

Les CD audio de l'industrie (pressés) ont une longévité qui se situe, selon les sources, entre 50 et 200 ans. Toutefois, les analyses du laboratoire national de métrologie et d'essais (France) montrent que la durée de vie des CD gravés (CD-R) est nettement inférieure, assujettie aux conditions d'archivage, au support et au graveur.

Retour à : Musique : Sommaire

Retour à : Musique : Postes (Sommaire)

Retour à : SOMMAIRE

Retour à :

Direct sur la rubrique : Musique : C

CD : Format audio

Le format de données, connu sous le nom de norme Red Book, a été dressé par Dutch Electronics du groupe Philips qui possède les droits du CDDA et du logo qui apparaît sur les disques. En termes techniques, il s’agit d’une piste stéréo encodée en PCM à une résolution de 16 bits (linéaire en amplitude, sans compression logarithmique des amplitudes hautes) avec une fréquence d’échantillonnage de 44,1 kHz.

Les échantillons sont ensuite regroupés en frames, chaque frame comporte six échantillons stéréo (6 × 2 × 16 bits = 192 bits soit 24 octets), plus 8 octets de correction d’erreur et un 1 octet de subcode, soit un total de 33 octets par frame. Le code correcteur est ajouté pour permettre la lecture d’un disque comportant des salissures ou rayures modérées ; il s’agit de deux codes de Reed-Solomon à la suite et d’un entrelacement des données effectué entre les deux codages.

L’octet subcode est utilisé pour former huit canaux de contrôle (chaque canal ayant un débit binaire de 7,35 kb/s), dans le CD standard seul, les deux premiers canaux sont utilisés et servent pour indiquer les débuts de pistes, le temps, la préaccentuation, l’autorisation de copie, le nombre de canaux (stéréo ou quadriphonie, mais bien que le bit d’indication de quadriphonie existe dans la norme, la façon dont ces canaux supplémentaires doivent être codés n’est pas définie et il n’est donc pas utilisé), les six autres canaux sont utilisés dans les extensions comme le CD+G (permet l’insertion des paroles pour les karaokés) ou le CD-Text (nom des pistes, auteurs, interprètes).

Il y eut un long débat entre Philips et Sony concernant la fréquence et la résolution de l’échantillonnage : Philips privilégiait le 44,100 kHz utilisé en Europe et une résolution de 14 bits (la firme néerlandaise ayant déjà développé des CNA 14 bits) tandis que Sony voulait imposer le 44,056 kHzutilisé au Japon et aux États-Unis, associé à une résolution de 16 bits. C’est pour cela que les premières platines CD étaient équipées de CNA 14 bits (les TDA1540), Philips ayant trouvé le moyen de les utiliser en 16 bits par un suréchantillonnage 4× : le CNA fonctionnait donc à 176,4 kHz au lieu de 44,1 kHz et était précédé d’un filtre numérique. Cette fréquence quatre fois plus élevée permettait d’avoir un filtre passe-bas avec une pente beaucoup plus progressive qu’avec les CNA concurrents. Le comportement dans les fréquences proches de {{unité 20000|Hz}} était plus linéaire avec moins de rotation de phase et le son en était d’autant plus pur.

Un CD audio comme un CD-R est constitué, d'après le Orange Book, de trois zones constituant la zone d'information (information area) :

La zone Lead-in

La Lead-In Area contient des informations décrivant le contenu du support (ces informations sont stockées dans la TOC, Table of Contents). La zone Lead-in s'étend du rayon 23 mm au rayon 25 mm.

La zone Programme

La Program Area contient les données et commence à partir d'un rayon de 25 mm, elle s'étend jusqu'à un rayon de 58 mm. La zone programme peut contenir un maximum de 99 pistes (ou sessions) d'une longueur minimale de 4 secondes.

La zone Lead-Out

La Lead-Out Area contient des données nulles (du silence pour un CD audio) et marque la fin du CD. Elle commence au rayon 58 mm et doit mesurer au moins 0,5 mm d'épaisseur (radialement). La zone Lead-out doit ainsi contenir au minimum 6 750 secteurs, soit 90 secondes de silence à la vitesse minimale (1X).

Retour à : Musique : Sommaire

Retour à : Musique : Postes (Sommaire)

Retour à : SOMMAIRE

Retour à :

Direct sur la rubrique : Musique : C

CD : Emballage

Les CD sont couramment protégés par des boîtiers standards en plastique. Ce matériau, bien que fragile (très sensible aux rayures, des fissures apparaissent si l'on appuie dessus et, à l'usage, les pattes permettant l'ouverture du boitier se cassent), a été choisi pour ses propriétés optiques. Très transparent, il permet la création d'un boitier attractif, où l'on peut glisser une feuille ou un livret, afin d'améliorer la présentation.

Il existe également des boitiers deux fois plus fins pour les CD-maxi-single (surtout au Royaume-Uni et en Allemagne), dits boitiers « slim », ou encore des doubles boitiers pour les double albums, voire plus par différents montages. On trouve aussi des pochettes en papier ou carton (souvent désignés par l’appellation Digipack). Certains albums ont eu une pochette dans d'autres matériaux (verre, métaux, bois, carton recyclé, etc.) dans le cas d'édition limitée ou de promotion en rapport avec le CD.

Retour à : Musique : Sommaire

Retour à : Musique : Postes (Sommaire)

Retour à : SOMMAIRE

Retour à :

Direct sur la rubrique : Musique : C

CD : Fabrication

La fabrication en série des disques compacts peut se faire par moulage par injection ou par pression. Le premier principe consiste en l’injection du polycarbonate liquide dans la matrice ; le second procédé a pour principe l’impression des cuvettes dans le disque encore chaud par pressage.

Le polycarbonate a été retenu dans la conception des CD pour ses propriétés telles que la pureté optique, la transparence et un indice de réfraction constant.

Les disques ainsi obtenus voient leur face marquée par les données, puis métallisée par une couche d’aluminium de 40 à 50 nm. Pour ce faire, l’aluminium est atomisé dans un espace sous vide, et se dépose lentement sur le disque. L’atomisation est obtenue par réchauffement, ou à froid, par un procédé de pulvérisation cathodique.

La couche d’aluminium ainsi déposée est enfin protégée par l’application d’un vernis protecteur, à l’aide du procédé de dépôt par centrifugation. Le vernis devient ainsi une couche uniforme de 10 µm d’épaisseur.

Avant conditionnement, une étiquette est imprimée sur le vernis par le principe de la sérigraphie.

Il existe également des CD dont la face inférieure est brillante mais noire.

Retour à : Musique : Sommaire

Retour à : Musique : Postes (Sommaire)

Retour à : SOMMAIRE

Retour à :

Direct sur la rubrique : Musique : C