Départements animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

- · le symbolisme dans le roman la rose des vents

- · passage obligé minarik

- · les bienfaits et les mefaits des invertebres

- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman

- · valerie maurice est elle mariee

- · les bienfaits des invertebres

- · turfvoyance@yahoo.fr

- · gouran tchad

- · bamwisho muhiya jean

- · royauxnorvegiens

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Histoire des Rois - Louis XVII : le roi sans couronne

Le 27 mars 1785, la reine Marie-Antoinette donne à Louis XVI un troisième enfant, un fils que le roi prénomme Louis-Charles. Le petit prince portera également le titre de duc de Normandie. Sa naissance est fort attendue pour assurer l’avenir de la dynastie. Bien que Louis-Charles n’est que le second fils du couple royal, son aîné le dauphin Louis-Joseph est de santé fragile et depuis ses 4 ans, il grandit mal. Couramment appelé Charles, le duc de Normandie est également surnommé « Chou d’amour » par sa mère, Marie-Antoinette, qui adore ses enfants. Le jeune prince lui rend bien son amour en cultivant des roses pour elle. Le 4 juin 1789, après une longue agonie, son frère aîné s’éteint, victime de la tuberculose. Le duc de Normandie devient dés lors dauphin de France. L’année 1789 est une période qui vient bouleverser la vie tranquille de Louis-Charles à Versailles : dans la nuit du 5 au 6 octobre, des insurgés franchissent les grilles du palais et Marie-Antoinette manque d’être assassinée. La famille royale doit quitter Versailles pour Paris où elle s’établit –de force- au palais des Tuileries. Malgré son jeune âge, le dauphin est conscient de la situation. C’est un enfant intelligent qui voit son monde s’écrouler, sa mère pleurer, son père se refermer sur lui-même. La première réaction de Louis-Charles en arrivant au Tuileries sera « Maman, comme tout est laid ici ! ». Il faut dire que le palais n’a pas été préparé à recevoir des occupants et que les meubles les plus nécessaires manquent. Le lendemain, l’enfant demandera à Marie-Antoinette « Maman, est-ce qu’aujourd’hui sera encore comme hier ? ». Aux Tuileries, le dauphin et sa sœur aînée Madame Royale sont la consolation de la reine qui ne semble plus vivre que pour ses enfants. La reine écrivit à la duchesse de Polignac « Si je pouvais être heureuse, je le serais par ces deux petits êtres. Le Chou d’Amour est charmant et je l’aime à la folie… ».

Le 20 juin 1791, la famille royale s’enfuit pour gagner Montmédy et rejoindre le général de Bouillé. Le dauphin, déguisé en fille, pense qu’il s’agit là d’un « comédie ». On connaît la suite, Louis XVI et les siens sont reconnus et arrêtés à Varennes. Avant de repartir pour la capitale, Louis-Charles et sa sœur Marie-Thérèse dorment un peu dans une auberge. Là, une vieille femme née sous le règne de Louis XIV s’agenouillera devant le lit du dauphin pour embrasser sa petite main et pleurer devant ce qu’elle considère comme un crime de lèse-majesté. Le lendemain, c’est un loin et pénible retour vers Paris. La foule gronde autour du carrosse, la reine est insultée, le peuple crache à la figure du roi et certains n’hésitent pas à clamer que le petit Louis-Charles n’est pas le fils « du gros Louis » mais celui de Fersen, prétendu amant de Marie-Antoinette. La situation est traumatisante pour le petit prince. Le 10 août 1792, les sans-culottes envahissent les Tuileries. La famille royale est transférée « pour leur sécurité » au Temple dans un donjon de quatre étages le 13 août. Tandis que la reine, Madame Royale et Madame Elisabeth –sœur de Louis XVI- s’établissent au troisième étage, le dauphin et le roi s’installent au deuxième. Louis-Charles passe d’une vie de luxe à une vie plutôt bourgeoise en famille. Son père lui enseigne le latin, le français, les mathématiques et la géographie. Il distrait également son jeune fils de son mieux. Le 11 décembre, alors que Louis XVI joue au siam avec le dauphin, ce dernier ne parvient pas à dépasser le chiffre seize et déclare « je chiffre seize ne me porte pas chance »…pauvre roi ! C’est ce jour là que commence le procès de Louis XVI. Louis-Charles quitte alors son père pour vivre désormais auprès de sa mère, sa sœur et sa tante.

Le 20 janvier, le roi qui vient d’être condamné à mort, fait des adieux déchirants à sa famille. Prenant son fils sur ses genoux, Louis XVI lui fait jurer de ne jamais chercher à venger sa mort. Le dauphin promet, les larmes aux yeux. Il se jettera ensuite aux pieds des municipaux en les suppliant de lui permettre d’aller demander pardon « aux messieurs des sections de Paris pour obtenir que son papa ne meure pas ». Le lendemain matin, Louis-Charles refuse de manger. A 10h20, les bruits de tambours et les « vive la République » annoncent la mort de Louis XVI. Au Temple, Marie-Antoinette salue alors son fils du titre de roi. Pour les royalistes, Louis-Charles est désormais le roi Louis XVII. Les cours étrangères reconnaissent également l’enfant comme le roi de France : la Grande-Bretagne, la Sardaigne, l'Espagne, l'Autriche, la Prusse et même les États-Unis d'Amérique. En Russie, Catherine II ordonne que tous les français se trouvant dans son pays reconnaissent Louis XVII comme leur roi sans quoi ils seront expulsés. A l’étranger, le comte de Provence –futur Louis XVIII- reconnaît également son neveu comme le roi de France. Désormais au Temple, Louis XVII a la préséance sur les dames de sa famille qui par exemple, le servent en premier aux repas. Cette situation inquiète les républicains. Ils conviennent qu’il faut faire de l’enfant un « citoyen » et le 3 juillet, à 10 heures du soir, on arrache Louis XVII à sa famille. Pendant une heure, Marie-Antoinette va s’interposer entre son fils et les municipaux. Ces derniers menacent alors de tuer les deux enfants de la reine. Marie-Antoinette embrasse Louis qui ne cesse de pleurer et le laisse partir. L’enfant est confié au cordonnier Antoine Simon et à son épouse. Pendant deux jours, Madame Royale entendra son petit frère pleurer. Puis, Louis-Charles se console grâce notamment aux attentions de Marie-Jeanne Simon qui s’occupe fort bien de l’enfant. Marie-Antoinette pourra apercevoir son fils à travers une petite ouverture lorsque celui-ci se promène dehors. Elle guette parfois des heures pour le voir quelques instants.

Sur la demande du révolutionnaire et homme politique Jacques-René Hébert, Simon s’applique à faire du « louveteau » un parfait sans-culotte. Il lui enseigne des chants révolutionnaires et un jour qu’il entendait du bruit dans la tour du Temple, Louis-Charles dira même « est-ce que ces putains-là ne sont pas encore guillotinées ? »…il parlait de sa mère, sa sœur et sa tante ! Un jour que Simon surprend Louis-Charles à faire un geste « nuisible à sa santé », Hébert se saisi de l’occasion pour parler d’inceste entre Marie-Antoinette et son fils. L’enfant doit signer une déclaration dont il ne comprend probablement pas un mot. Il signe « Louis-Charles Capet » d’une écriture tremblante. Soit l’enfant a hésité, soit on l’a faire boire. Le 7 octobre, le jeune garçon est confronté à sa tante puis à sa sœur. Il confirmera, néanmoins de façon peu sûr de lui, que sa mère et sa tante ont commis l’inceste avec lui, le faisant dormir entre elles deux. Devant ces déclarations, Madame Elisabeth est effondrée. Louis-Charles signe ensuite le documents relatant l’entrevue d’une écriture maladroite, hésitante, oubliant jusqu’au « p » de « Capet ». Sans le savoir, il vient de participer à la condamnation à mort de sa mère, donnant là des arguments de forces aux accusateurs. Le 16 octobre, alors que Marie-Antoinette monte sur l’échafaud, on sait que Louis-Charles « riait aux éclats avec les municipaux ». Il ne saura jamais que sa mère est morte. Brutalement, le 19 janvier 1794, le fils de Louis XVI est retiré à Simon qui doit quitter son poste de « précepteur du fils Capet ». Du 30 janvier au 27 juillet ( 9 Thermidor) plus personne n’entrera dans la chambre de Louis-Charles qui est totalement isolé du monde. Madame Elisabeth et Madame Royale qui n’entendent plus l’enfant sont même persuadées qu’il a quitté le Temple.

Louis XVII est véritablement emmuré dans une pièce sans fenêtres où on lui passe de maigres repas à travers une petite ouverture. Il n’a aucun contact avec l’extérieur. Enfin, après la chute de Robespierre, six mois après le début de ce terrible enfermement, Barras pénètre dans la chambre de l’enfant. Louis-Charles est recroquevillé dans un lit trop petit pour lui, il est conscient mais ne parle pas. Il est visiblement très mal en point et semble avoir des douleurs à la tête et aux genoux. Ces vêtements sont également trop petits. Dans toute la pièce, des ordures se sont accumulées depuis des mois rendant l’air irrespirable. On tente de mettre l’enfant debout pour qu’il marche, il hurle de douleur et on doit le recoucher. Dans ces conditions de vie plus que déplorable, inhumaine, Louis XVII ne dormait et ni mangeait beaucoup. Dés lors, le régime que subissait l’enfant s’améliore un peu : les repas sont meilleurs, la chambre est munis de carreaux, un médecin vient voir le malade. Deux gardiens s’occupent de lui : Laurent –qui sera remplacé plus tard par un certain Lasne - et Gomin. En revanche, on refuse de le faire sortir même pour aller dans le jardin et pourtant on a diagnostiqué que l’air ferait du bien au petit Louis XVII. Si sa tante a été guillotinée en mai, sa sœur Marie-Thérèse est toujours au Temple. Là encore pas question que la jeune fille voit son frère ; on la laisse dans une ignorance totale du sort de Louis-Charles. Au début du mois de juin, Louis XVII est souffrant et son état s’empire brusquement le 8 juin 1795 vers 2 heures du matin. On envoie chercher le médecin Pelletan qui a vu l’enfant quelques jours auparavant. Louis-Charles souffre de sueurs froides et de coliques violentes. Il décède à 3 heures du matin dans les bras de Lasne probablement d’une péritonite tuberculeuse. Ainsi s’achève la vie de Louis XVII qui commença comme un conte de fée à Versailles et qui a bien vite déchanté pour se terminer dans un véritable enfer. Les révolutionnaires se servirent de cet enfant contre sa propre mère pour ensuite l’oublier, l’abandonner, le laisser mourir ne sachant pas très bien quoi en faire. Il ne leur était plus d’aucune utilité et constituait plutôt une gêne qu’autre chose. Le comité a fait donner à Louis XVII une mort bien pire que celles de ses parents : une mort lente et misérable dans l’ombre de tous.

Source http://www.histoire-et-secrets.com/

Histoire des Rois - Louis XIV fait la grandeur de la France

Louis-Dieudonné naquit à Saint-Germain en Laye le 5 septembre 1638. Il est l’héritier tant attendu après 23 années de mariage pour Louis XIII et Anne d’Autriche. En 1643, le petit dauphin devient le roi Louis XIV. Sa mère, Anne d’Autriche et le premier ministre Mazarin gouvernent en son nom un royaume qui va basculer dans une guerre civile dés 1648. C’est le début de la Fronde qui se cessera qu’en 1653. Le peuple tout comme la noblesse se révolte contre la Régente à travers laquelle c’est Mazarin qu’on espère toucher. Louis XIV voit ses propres cousins se dresser contre lui : le Grand Condé, le duc de Beaufort, le prince de Conti….La France poursuit également une guerre contre l’Espagne qui ruine le pays. Louis XIV parvient à mater la Fronde mais il gardera toute sa vie des séquelles de cette période où il s’est senti abandonné et trahi par tous : il ne ferra jamais confiance à la noblesse et se méfiera de sa famille.

En 1660, pour sceller la paix avec l’Espagne, Louis XIV épouse sa cousine Marie-Thérèse d’Autriche qui lui donnera six enfants dont seul l’aîné, le Grand Dauphin, survivra.

A la mort de Mazarin en 1661, Louis XIV peut enfin prendre les rennes du pouvoir. Il interdit à sa mère de continuer à siéger au Conseil royal et ne prend pas de premier ministre. C’est le début du règne absolu et sans partage du Roi Soleil ! Tout passe désormais par lui. Ceux qui constituent une menace pour son autorité et son image comme le surintendant des finances Nicolas Fouquet, seront mis hors d’état de nuire. Ces disgrâces profitent à certains comme Colbert et Louvois.

Sous le règne du Roi Soleil, la France acquiert une prééminence européenne culturelle : Louis qui a toujours été un grand amateur de danse et de musique (il joue même de la guitare !) soutient les plus grands talents de l’époque moderne : Lully, Molière, Racine, Boileau, La Fontaine.

Le roi agrandit considérablement le royaume de France en menant de nombreuses campagnes militaires : guerre de Dévolution (1667-1668), guerre de Hollande (1672-1678), guerre de la ligue d’Augsbourg (1688-1697) et guerre de Succession d’Espagne (1701-1713). Lorsqu’une ville est conquise par Louis XIV, Vauban se charge d’y établir des fortifications comme à Lille.

En 1682, le Roi Soleil fait de Versailles le siège d’un nouveau pouvoir centralisé et absolutiste qu’il a commencé à mettre en place dés 1661. Le château de Versailles est désormais habitable après des années de chantier. Ce palais deviendra le symbole de la monarchie absolue, le reflet du plus grand roi de France. Pour créer ce chef d’œuvre, le roi a fait appel aux plus grands : le Nôtre, Le Brun….

Depuis la Fronde, Louis XIV se méfie des parisiens et déteste le Louvres. A partir de 1682, il se fixe à Versailles avec sa cour. Avoir la noblesse autour de lui permet au roi de mieux la contrôler.

Côté cœur, Louis a vite délaissé son infante espagnole pour des maîtresses telles que Mlle de la Vallière ou Mme de Montespan. De 1678 à 1681, l’affaire des poisons agite la cour : un réseau d’empoisonneuses est découverte et il s’avère que certains nobles ont eu recours à elles. La favorite en titre, Mme de Montespan est même éclaboussée par ce scandale.

En juillet 1683, la reine meurt dans l’indifférence générale. En octobre, Louis XIV épouse secrètement la gouvernante de ses enfants illégitimes : Mme de Maintenon. C’est peut être elle qui fort pieuse, poussera le monarque a révoquer l’édit de Nantes en 1685. En 1700, « les pyrénéens n’existent plus » : le roi d’Espagne Charles II mort sans héritier a désigné par testament l’un des petit-fils de Louis XIV, Philippe duc d’Anjou pour lui succéder. Des descendants du Roi Soleil régneront donc sur l’Espagne (c’est toujours le cas !).

La fin du règne de Louis XIV est marquée par des revers militaires mais également par deux famines en 1693 et 1709 date à laquelle la France connaît un terrible hiver. Les dernières années de Louis XIV sont marquées une série de décès dans la famille royale : en 1711, son fils unique le dauphin meurt subitement, en 1712, le roi perd un petit-fils et un arrière-petit-fils victimes de la variole, en 1714, son dernier petit-fils décède sans enfants. Il ne lui reste plus qu’un arrière petit-fils, le petit duc d’Anjou né en 1710. Le Roi Soleil s’éteint à Versailles le 1er septembre 1715 à 8h du matin. Le jeune Louis XV, son dernier descendant sur le sol français n’a que 5 ans. Louis XIV aura fait de la France une grande puissance politique. La culture française a augmenté le prestige de la France, de son peuple, de son langage parlé dans toutes les cours d'Europe. Ce n’est pas pour rien que l’on parle du « Siècle de Louis XIV » ou du « Grand Siècle » ! Toute sa vie, le Roi Soleil aura fait son métier de roi !

Sourcehttp://www.histoire-et-secrets.com/

Histoire des Rois - Le mariage d’Henri III : une mascarade

La mort de Marie de Clèves survenu en 1574 rend fou de douleur Henri III. Durant plusieurs jours, il refuse de s’alimenter et de parler. Il porte toujours sur ses vêtements de petites têtes de mort et au fil des mois, le roi s’entoura de fréquentations douteuses qui déplaisaient fort à sa mère Catherine de Médicis. Henri III allait jusqu’à s’isoler pour faire des robes aux filles d'honneur de la reine Mère ou à sa sœur Marguerite. Avec la disparition de la princesse de Clèves, s’en était fini du temps des favorites. Le choix d’Henri III se portrait désormais sur des hommes car il demeurait incapable de regarder une femme. Catherine décida alors de marier son fils en se disant qu’une épouse lui ferait peut être oublié le « vice italien » et parce que son devoir de roi était d’avoir un héritier. Henri III refusa toutes les princesses proposées par sa mère et désigna lui-même la jeune Louise de Vaudémont-Lorraine qu’il avait rencontré Nancy. La jeune femme avait frappé Henri par sa beauté, sa gentillesse mais surtout parce qu’elle ressemblait à Marie de Clèves. Catherine se montra un peu surprise d’un tel choix car Louise n’était pas le parti le plus brillant pour un roi mais elle s’inclina. La légende veut que ce soit le roi qui ait cousu la robe de mariée de la future reine.

Le jour du mariage, 15 février 1575, Henri III paraissait totalement inconscient de ce qui se passait. Il semblait animé d’une curiosité amusée comme si il ne savait pas pourquoi il était là. Son mariage ? Une fête ? Cette jeune femme est-ce son épouse ? Sa favorite ? Savait-il seulement ce qu’il faisait là ? On aurait presque cru à voir le roi qu’il s’agissait d’une farce plutôt que d’une union royale. Ce mariage qui avait ressemblé à une belle mascarade ne servi à rien. Henri III avait bien un problème avec le sexe féminin et le fuyait. Délaissant vite la reine qui décidemment lui rappelait trop Marie de Clèves, le roi n’eut pas d’enfants et la dynastie des Valois s’éteignit avec lui en 1589.

source http://www.histoire-et-secrets.com/

Histoire des Rois - La mort d'Henri IV : une fatalité ?

Le 14 mai 1610, alors qu’il va rendre visite à Sully, Henri IV est poignardé par Jean-François Ravaillac, un homme dérangé mentalement. Mais l’assassinat du roi était-il prévu ? Durant les premiers jours de mai 1610, le vice-amiral de Hollande reçoit une lettre l’informant que le roi de France a « été tué d’un coup de couteau ». Le 3 mai à Cambrai, un courrier annonce la mort d’Henri IV tué « de deux coups de couteau ». Si partout en Europe, on parle de la possible mort du monarque, Henri IV ne cesse de répéter au cours du mois de mai qu’il va « mourir bientôt ». Le roi pressent que le mois de mai lui sera fatal d’autant qu’on lui a prédit qu’il mourrait en carrosse. De ce fait, le sacre de Marie de Médicis qui doit avoir lieu le 10 mai déplait fortement au roi qui répète « Ah ! Maudit sacre ! Tu seras cause de ma mort ! ». Le roi craint qu’au cours de l’événement, puisqu’il sera en carrosse, sa mort ne survienne. Alors que Sully propose de repousser la cérémonie, Marie de Médicis refuse de retarder son couronnement. Elle sera finalement sacrée le 13 mai. Le lendemain, le roi veut se rendre chez le duc de Sully qui est indisposé. Dans sa chambre, il découvre un étrange billet anonyme « Sire, ne sortez pas ce soir ». Pourtant, bien que depuis quelques jours, Henri IV craint pour sa vie, ce papier ne le fait pas renoncer à monter en carrosse, entouré d’une faible escorte. Ravaillac frappera le roi ce 14 mai juste devant l’auberge « Au cœur couronné percé d’une flèche » …triste fatalité.

Si pour beaucoup, Jean-François Ravaillac était un fou, il fut sans doute le pion d’une machination. Hérétique, il ne cachait pas son intention de tuer le roi. Personne ne le dénonça. On parla bientôt d’un complot organisé par Henriette d’Entragues pour se venger de son amant. Le rival de la France, l’Espagne, sera aussi soupçonné. Comme Marie de Médicis qui insista tant pour se faire couronner. De tout cela, on ne peut rien affirmer. Peut être la mort d’Henri IV était-elle écrite.

Des années auparavant, l’astrologue Thomassin avait prédit à Henri qu’il mourrait en carrosse et entre le treizième et le quatorzième du mois.

Source http://www.histoire-et-secrets.com/

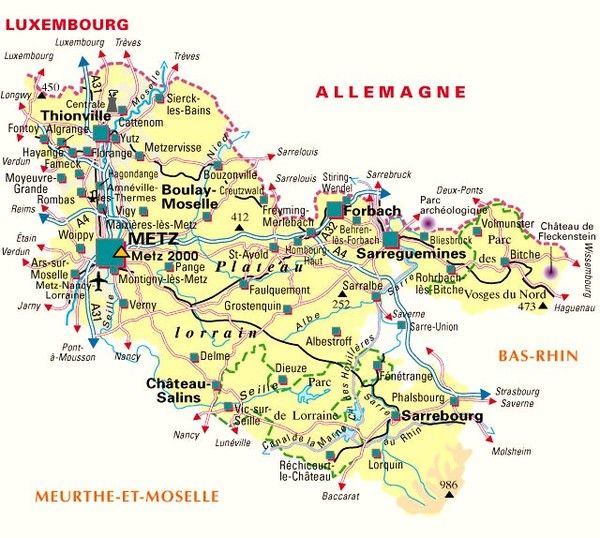

Les départements et leur histoire -Moselle- 57 -

Avant l'invasion romaine, le territoire, actuellement occupé par le département de la Moselle, était habité par les Médiomatrices. Cette belliqueuse peuplade ne consentit à subir que l'alliance, et non la domination des envahisseurs. La contrée de ces vaillants gaulois fut comprise dans la première Belgique, et devint une des premières provinces de la Gaule.

Pendant la funeste époque du Bas-Empire, impuissants à conserver ses lointaines conquêtes, les pays messin fut exposé à toutes les invasions des barbares, et les Huns, Attila à leur tête, l'ensanglantèrent et le couvrirent de ruines. Il fut soumis par les Francs, vers la fin du VIe siècle, et resta en leur possession jusqu'au démembrement de l'empire de Charlemagne; il faisait alors partie du royaume d'Austrasie , et fut souvent visité par les rois de la seconde race ; le traité de Verdun le détacha de la France et le donna à Lothaire ler.

Après une tentative de Charles-le-Chauve pour l'adjoindre à ses domaines, le pays messin, sous les menaces du pape, revint à l'empereur d'Allemagne ; cependant, sa situation fut toujours indécise et mixte entre les Allemands et les Francs qui se le disputaient sans cesse.

La véritable autorité du pays fut celle des évêques de Metz qui résistèrent par les armes aux empiétements de tous les princes voisins, ducs de Lorraine, comtes de Bar et de Luxembourg, qui le convoitaient ; cependant, après toute une époque de guerre, après ce siècle funeste où la peste et la maladie connue sous le nom de feu de Saint-Antoine, décimèrent le pays messin vers la fin du XIIe siècle, la ville de Metz, ville impériale, se gouverna par ses propres lois, et la puissance des évêques, purement nominale, dut s'incliner devant le conseil des échevins.

Cette administration fut très éprouvée pendant la guerre de Cent ans par les compagnies qui dévastaient la vallée de la Moselle, pillant et massacrant les populations, puis par les entreprises du duc de Lorraine, Charles III, qui brûla un grand nombre de villages, après avoir échoué devant Metz en 1420. Ce fut alors le principal objectif de la politique lorraine, de s'adjoindre ce riche pays messin qui eût été si précieux pour le duché ; aussi les ducs s'acharnèrent-ils contre lui pendant un siècle et demi, jusqu'en 1552, époque à laquelle un plus redoutable rival, Henri II, roi de France, s'empara de Metz, et occupa la plus grande partie de la contrée.

Vainement Charles-Quint et son successeur Philippe II tentèrent de le conquérir ; malheureusement le traité de Cateau-Cambrésis le fit passer sous la domination du roi d'Espagne.

Pendant les guerres de religion, le pays messin fut souvent ravagé par les catholiques et les Allemands, et il eut beaucoup à souffrir de ces dissensions où la religion était beaucoup moins en jeu que la politique ; enfin, à la paix de Westphalie, les droits de la France sur la ville de Metz furent régulièrement consacrés, et le pays ne fut plus troublé que sous Louis XV, pendant la guerre de la succession d'Autriche, lors de l'invasion des impériaux qui en furent repoussés.

En 1790, à l'époque où la France fut divisée en départements, le département de la Moselle se forma d'une partie des provinces de Lorraine, des Trois-Évêchés et du Barrois.

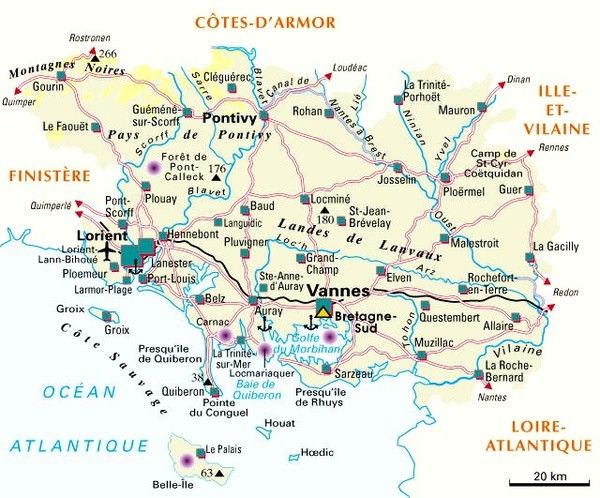

Les départements et leur histoire - Morbihan - 56 -

Des départements de la Bretagne, le Morbihan est celui qui offre le plus de souvenir de l'époque celtique. Son nom d'abord, qui est demeuré celtique (mor bihan, la petite mer) alors que tous les autres départements prenaient des noms nouveaux en laissant disparaître les anciens ; ensuite les nombreux monuments druidiques, ou. plutôt mégalithiques, dont il est parsemé, et qui semblent attester, selon certains historiens et archéologues, qu'il fut le siège principal du culte des druides.

D'autres pensent que ces monuments de l'âge de pierre, qu'à défaut de données plus précises on appelle aujourd'hui monuments mégalithiques, furent à l'origine répandus avec la même densité sur tout le sol de la France du nord, mais qu'à la suite des invasions, se dirigeant toutes de l'Orient à l'Occident, ils auront disparu avec les premières civilisations, et que leurs débris auront servi à la construction des habitations, des tombeaux mêmes des nouveaux venus : Francs, Suèves, Alains, Bourguignons, Vandales, Gots, Romains, etc. La Bretagne, qui par sa position à l'extrême occident de la France échappa à la plupart de ces envahisseurs, aurait naturellement conservé plus facilement ses monuments de l'âge primitif de l'homme.

A côté de Carnac, qui depuis longtemps jouit d'une réputation colossale en raison du nombre et de la dimension de ses menhirs, on peut citer aussi la lande du Haut-Brambien (lande de Lanvaux), par exemple (commune de Pluherlin). On compte ainsi plus de deux mille menhirs qui dépassent en grosseur ceux de Carnac. Menhirs, peulvan, pierres droites, dolmens, tables de pierres, cromlechs, cercles de pierres, témènes, enceintes consacrées, tumulus, monuments de terre faits de main d'hommes, galgals, monticules formés uniquement de pierres de la grosseur d'un pavé, sans terre ni ciment, et sous lesquels on a souvent trouvé des grottes pleines de squelettes symétriquement disposés, d'armes, de vases de terre, routers, pierres branlantes, pierres percées où les paysans bretons superstitieux vont passer leur tête pour se débarrasser de la migraine, haches de pierre, qu'ils utilisent en les emmanchant dans une branche fendue qui, continuant de pousser et de grossir, se noue autour de la pierre tranchante d'une manière indissoluble ; tels sont les restes celtiques qu'on trouve dans le Morbihan. Nous allions oublier la langue, qui n'est pas le moins curieux de ces restes antiques, et que les paysans du pays parlent à peu près comme leurs ancêtres il y a deux mille ans.

Les Vénètes occupaient le Morbihan à l'époque de l'arrivée des Romains. Ce peuple, après s'être soumis à la première attaque, se repentit ensuite, prit les armes et opposa aux conquérants une des résistances les plus énergiques qu'ils aient rencontrées en Gaule. Il profita fort habilement de la disposition du sol, de cette disposition à laquelle le pays même devait son nom, c'est-à-dire des golfes nombreux par lesquels la mer a déchiré la côte, et qui forment une multitude de presqu'îles.

Les cités des Vénètes s'élevaient à la pointe de toutes ces péninsules dont la marée haute faisait autant d'îles inabordables aux troupes de terre. Lorsque les Romains avaient réussi, après de grandes peines, à s'emparer de quelqu'une de ces villes, ils ne tenaient pas pour cela les habitants, qui s'enfuyaient sur leurs vaisseaux avec tout ce qu'ils possédaient de plus précieux.

Les Vénètes avaient, en effet, une marine nombreuse, au moyen de laquelle ils entretenaient des relations fréquentes avec la Grande-Bretagne. Ils s'étaient rendus maîtres de la plupart des ports de cette côte et avaient imposé un tribut à tous ceux qui naviguaient dans leurs parages. Leurs vaisseaux de chêne, masses énormes, aux flancs épais, à la carène aplatie, à la proue haute comme une forteresse, aux voiles de peau, aux ancres pesantes, bravèrent d'abord les attaques des galères romaines comme elles bravaient le choc des flots dans les tempêtes.

Il fallut à César une tactique toute nouvelle. Il arma ses soldats de faux tranchantes placées au bout de longues perches avec lesquelles ils coupèrent les câbles des vaisseaux Vénètes. Ceux-ci, privés de l'usage de leurs voiles, masses inertes et immobiles, présentèrent un abordage facile et devinrent un champ de bataille où l'on combattit corps à corps. César avait rendu le combat naval semblable au combat de terre, et assuré la victoire aux Romains.

Ainsi se passa la dernière bataille livrée par les Vénètes, et pour laquelle ils avaient réuni dans le port de Dariorig (Dariorigum, que l'on croit être Auray) 220 navires. Les légions romaines sur les hauteurs, et le peuple de la ville sur les murailles, en contemplaient le spectacle. La plupart des Vénètes périrent dans les flots, les anciens de la cité dans les supplices ; le reste fut vendu à l'encan.

Le peuple du Morbihan a cessé depuis lors de former un corps de nation. Soumis aux Romains, il reçut en compensation de la servitude quelques avantages de la civilisation ; il vit son territoire sillonné par ces voies innombrables qui sont un des plus beaux titres de gloire des Romains.

Des recherches consciencieuses ont remis en lumière la plupart des voies romaines du Morbihan. On en trouve de toute grandeur, depuis 15 jusqu'à 70 pieds de large. Les landes, les lieux incultes et les forêts permettent de reconnaître fréquemment des tronçons de ces voies qui, au contraire, dans les lieux cultivés, ont la plupart du temps disparu sous les envahissements des propriétaires.

Ces voies retrouvées suivent en général une direction rectiligne, ce qui était au reste un caractère ordinaire des voies romaines, comme l'ont remarqué la plupart des savants qui se sont livrés à cette étude, comme l'observait déjà, chose curieuse, Beaumanoir dans ses Coutumes de Beauvaisis, au XIIIe siècle. Rencontrait-on une rivière, plutôt que de faire un détour, on construisait un gué artificiel. Ces routes s'offrent pavées de blocs de pierre bordés par d'autres blocs formant accotoirs. Sur les bords, à des distances de neuf ou dix lieues, on rencontre souvent des traces de stations ou mansions, qui marquaient les étapes des soldats romains et où ils trouvaient un abri et des magasins.

C'est ainsi qu'en 1835, un laboureur du village de Lescorno, près du bourg de Surzur, a découvert sur le bord de la voie romaine une pierre monumentale portant cette dédicace : Imperatori Caesari Piavonio Victorino Pio felici Augusto, et tout à l'entour des cendres entassées, des briques brisées, des vases en terre cuite, traces évidentes d'une station romaine. Quant à l'inscription, elle est très curieuse, puisqu'elle atteste la souveraineté d'un des successeurs de Posthumus dans les Gaules. Bien des noms de lieux rappellent la présence des Romains dans le pays : Voie (Via), Estrée, Estrelle, Estrac (Stratum), Les Millières (Milliarium), etc.

Ainsi l'occupation romaine fut aussi forte dans le Morbihan que dans le reste de la Gaule. Le commerce eut aussi quelque prospérité. La petite mer fut de nouveau visitée par les vaisseaux marchands sous son nouveau nom latin de Mare conclusum que lui donne César. On hésite toutefois à prononcer si César a désigné par là simplement le golfe du Morbihan, en avant de Vannes, ou l'espèce de bassin maritime formé par la presqu'île de Quiberon, les îles d'Houat et d'Hoedic, et qui reçoit la Vilaine.

Certains auteurs considèrent comme une colonie des Vénètes du Morbihan les Vénètes plus tard fondateurs de Venise, qui occupèrent le fond de la mer Adriatique. Après l'empire romain, l'histoire du pays qui nous occupe se confond avec celle des comtes de Vannes. Nous renvoyons à cette ville et à celles qui la suivent pour l'histoire ultérieure du département, qui, désormais, n'offre plus guère d'ensemble.

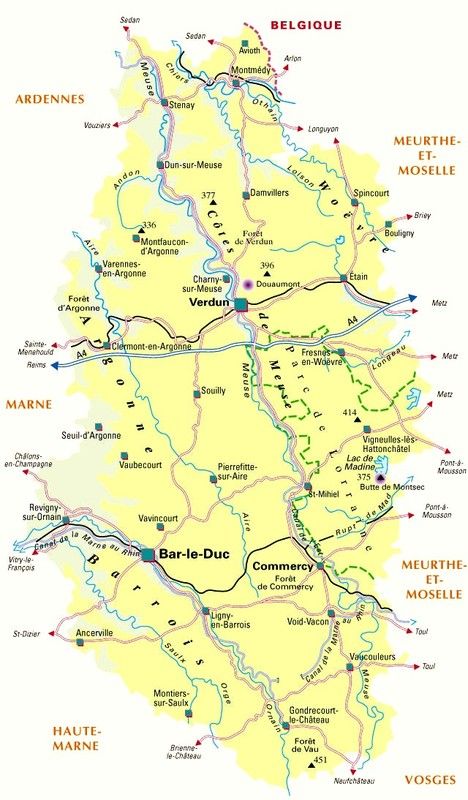

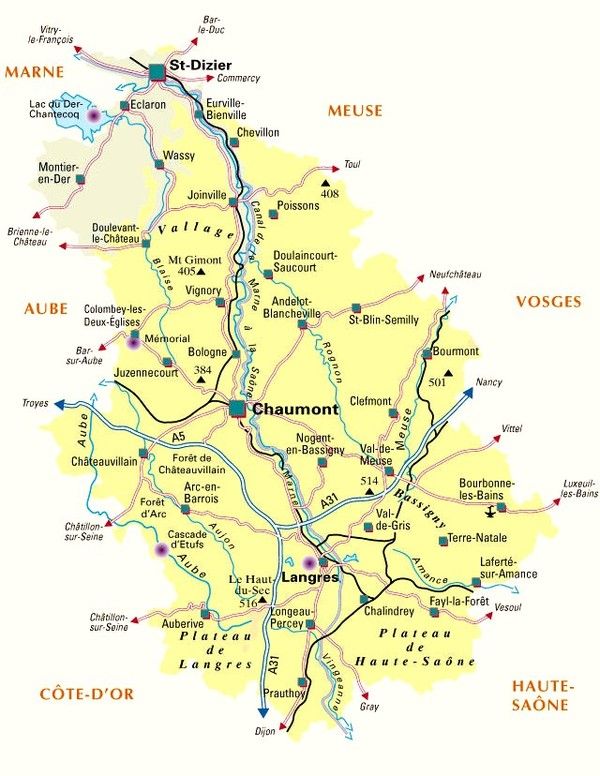

Les départements et leur histoire - Meuse - 55 -

(Région Lorraine)

Au temps de César, deux populations gauloises occupaient le territoire qui forme aujourd'hui le département de la Meuse, les Leuci au sud, et les Verodunenses au nord. Après la conquête romaine, cette contrée fut comprise dans la Belgique première et eut pour villes principales Verdun (Civitas Verodunensium) et Naix dans la vallée de l'Ornain (Nasium).

A la domination des Romains succéda celle des Francs, et, après la mort de Clovis, les pays baignés par la Meuse firent partie du royaume d'Austrasie. Dans l'organisation de l'empire carlovingien, cette contrée fut partagée en plusieurs comtés ainsi désignés : comitatus Clesensis (cantons de Void et de Gondrecourt) ; comitatus Wavriensis (la Woivre, aujourd'hui la partie nord-est du département) ; comitatus Barrensis (le centre du Barrois) ; et plus au sud comitatus Odornensis (l'Ornois en Barrois).

Le traité de Verdun (843) détacha ce pays du royaume de France et l'adjugea à l'empereur Lothaire Ier ; et, lorsque celui-ci alla ensevelir au fond d'un cloître une ambition si fatale à son père et à lui-même, le second de ses fils, Lothaire II, eut le nord de ses États. Le pays qui forme le département de la Meuse fit partie de ce nouveau royaume, qui reçut le nom de Lotharingie ou Lorraine. Les efforts des rois de France pour reconquérir de ce côté ce que le traité de Verdun avait enlevé à Charles le Chauve n'eurent aucun succès durable ; à partir du Xe siècle, la vallée de la Meuse fit définitivement partie de la Lorraine mosellane.

Il faudra que la dynastie nouvelle qui succédait alors à la race dégénérée de Charlemagne se soit consolidée en France par une existence de plusieurs siècles pour pouvoir tenter de reculer la frontière française au delà de la ligne de démarcation tracée par le traité de Verdun. Cependant ces pays, qui avaient été et qui devaient être encore un objet de litige entre la France et l'empire, étaient livrés à toute l'anarchie féodale.

Il leur manquait une royauté, c'est-à-dire ce qui fut pour les peuples du moyen âge un signe d'indépendance et de nationalité. Ne pas appartenir à la France et ne reconnaître la suzeraineté de l'empire qu'à la condition qu'elle ne fût qu'un vain nom, c'était une situation favorable seulement aux petites puissances féodales. Ainsi s'établirent dans ces contrées la puissance des évêques de Verdun et celle des comtes de Bar.

Ces principautés ne pouvaient conserver leur indépendance qu'à l'une ou l'autre de ces conditions : ou que la France et l'empire restassent faibles et incapables de les conquérir ; ou que leur rivalité même pour la possession de ces contrées les protégeât, et c'est ce qui arriva. Les empereurs accordèrent aux évêques de Verdun des privilèges qui consacraient leur indépendance, afin de les encourager à mieux résister à l'ambition des rois de France. Ils sacrifièrent les droits de l'empire, et, à ce prix, ils obtinrent, pendant plusieurs siècles, que Verdun ne fût pas annexé à la France.

Il n'en fut pas tout à fait de même de la plus considérable de ces principautés temporelles, le comté de Bar. Un comte de Bar, Henri III, gendre du roi d'Angleterre Édouard Ier, prit parti contre Philippe le Bel dans une de ces guerres qui furent comme le prélude de la terrible lutte qui devait armer pendant plus d'un siècle l'une contre l'autre la France et l'Angleterre.

Philippe le Bel lui fit expier chèrement son alliance avec l'Anglais. Fait prisonnier à Bruges, Henri III fut obligé de signer, en 1301, le fameux traité par lequel il se reconnaissait homme lige du roi de France pour la partie de ses États de Barrois située au couchant de la Meuse, vers le royaume de France ; telle est l'origine du Barrois mouvant et du Barrois non mouvant. Depuis cette époque, tout ce que les comtes et ducs de Bar ont possédé sur la rive gauche de la Meuse a été regardé comme relevant de la couronne de France.

A différentes époques, les rois de France essayèrent de convertir en souveraineté réelle la suzeraineté reconnue par le traité de 1301. Les légistes de la couronne déployaient une rare habileté dans les entreprises de ce genre. Mais, lorsque le duché de Bar eut passé à la maison de Lorraine et que, au XVle siècle, des relations d'amitié s'établirent pour quelque temps entre cette maison et les rois de France, ceux-ci crurent devoir ménager des princes qu'ils considéraient comme d'utiles alliés. « En 1552, dit dom Calmet, le bailli de Sens ayant imposé les habitants de Bar-le-Duc, de Gondrecourt, de Châtillon, de La Marche et de Confins, pour contribuer au payement d'une somme de 19 200 livres, et le prince Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, régent de Lorraine sous la minorité de Charles III, ayant fait sur cela ses remontrances que la ville de Bar et les lieux ci-devant nommés étaient fiefs libres de la couronne de France et n'avaient jamais été soumis à de pareilles impositions, le roi Henri II déclara n'avoir jamais entendu que les sujets du duc de Lorraine fussent cotés et sujets à de pareilles impositions.

« Et, en 1553, il les déclara aussi exempts des ban et arrière-ban, et autres impositions faites en France. Enfin, en 1573, le roi Charles IX, en confirmant le traité fait entre lui et le duc de Lorraine, donna sa déclaration par laquelle il termina toutes les difficultés formées au sujet de la mouvance et de la souveraineté du Barrois, et ordonna que le duc Charles III, son beau-frère, jouirait de tous les droits régaliens et de souveraineté sans rien excepter, hors la foi et hommage lige. »

Mais, à la même époque, la France faisait un grand pas vers la conquête de ces contrées par l'occupation de Verdun, faite par Henri II de concert avec le cardinal de Lorraine. Toutefois, le roi de France ne prenait encore à l'égard de Verdun que le titre modeste de protecteur et de vicaire de l'empire.

Le traité de Cateau-Cambrésis, en 1559, laissa à la France l'évêché de Verdun ; on trouvera dans la notice consacrée à cette ville les mesures prises successivement par les rois de France pour annuler, au profit de la couronne, l'autorité temporelle des évènements de Verdun. Le traité de Westphalie (1648) confirma la souveraineté de la France sur cet évêché.

Le duché de Bar fut, comme la Lorraine, envahi par les troupes françaises en 1632, et il suivit toutes les vicissitudes par lesquelles passa la Lorraine pendant le règne orageux de Charles IV. On trouvera, dans la notice consacrée au département de Meurthe-et-Moselle, le récit des guerres de ce prince avec Richelieu et Louis XIV. A sa mort, la Lorraine et le Barrois étaient au pouvoir de la France. Ces deux principautés furent restituées par la paix de Ryswick (1697) au duc Léopold. Enfin le traité de Vienne en 1738, qui donnait la Lorraine et le Barrois à Stanislas Leczinski, en assurait la réversion à la France à la mort de ce prince. C'est ainsi qu'en 1766 le Barrois devint définitivement province française.

Quant à Montmédy, capitale du comté de Chiny, après avoir passé aux ducs de Luxembourg et avoir été ainsi incorporée un instant à la monarchie espagnole, elle fut réunie à la France par le traité des Pyrénées.

Le décret de 1790 créa le département de la Meuse, qui fut composé de l'ancien duché de Bar, d'une partie de la Lorraine, d'une portion des Trois-Évêchés et d'une faible partie de la Champagne. Les habitants de la Meuse ont prouvé, dans les grandes luttes soutenues par la France depuis 1790, qu'ils étaient dignement placés aux frontières de la patrie.

En 1814, les habitants de plusieurs villages voisins de Bar-le-Duc dispersèrent tout un régiment russe et tuèrent le général auquel il servait d'escorte. Le département de la Meuse est un de ceux qui donnent à la France ses meilleurs soldats ; il a produit un grand nombre d'officiers distingués par leur bravoure et leurs talents militaires.

En 1870, presque au début de la guerre franco-allemande, qui fut si désastreuse pour la France, le département de la Meuse fut envahi et comme piétiné par le flot toujours croissant des troupes ennemies. Il suffit, pour s'en rendre compte, de consulter la carte de l'invasion que Charles de Mazade a jointe à son ouvrage intitulé la Guerre de France (1870-1871). On y suit d'un oeil douloureux les progrès et la marche des armées allemandes.

La Ire armée, composée des Ier, VIIe, VIIIe corps, placée d'abord sous les ordres du général Steinmetz, et plus tard sous ceux du général Manteuffel, occupa successivement : Étain, Clermont-en-Argonne, Vaucouleurs et Gondrecourt. La IIe armée, composée des IIe, III°, IVe, IXe, Xe et XIIe corps, sous le commandement du prince Frédéric-Charles, passa à son tour à Bar-le-Duc, Saint-Mihiel et Commercy. La IIIe armée (Ve, VIe, XIe corps prussiens, Ier et IIe corps bavarois), sous les ordres du prince royal Frédéric-Guillaume, séjourna à Vaucouleurs, Ligny, Bar-le-Duc, Nettancourt et Varennes-en-Argonne. Enfin, la IVe armée, dite armée de la Meuse, placée sous les ordres du prince royal de Saxe, occupa Étain, Stenay, Varennes-en-Argonne et Netlancourt. Verdun ne fut occupé qu'en novembre et Montmédy qu'en décembre 1870.

Les places ou les villes que nous venons d'énumérer ne succombèrent pas toutes sans résistance. Citons, en première ligne, Verdun, qui, attaquée une première fois, le 24 août, ne capitula qu'après la reddition de Metz, c'est-à-dire à la fin d'octobre. Montmédy succomba le 14 décembre. A la notice que nous consacrons à Verdun, l'on trouvera de plus amples détails, dont la place n'est pas ici. Les pertes supportées alors par le département de la Meuse se sont élevées à la somme énorme de 26 242 760 fr. 57.

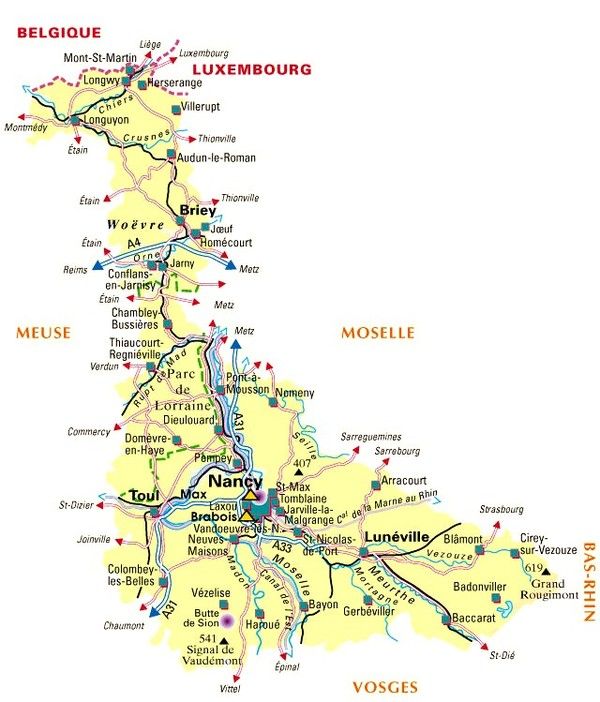

Les départements et leur histoire-Meurthe et Moselle-54-

Le pays qui formait jadis le duché de Lorraine était habité, à l'époque de la conquête romaine, par deux peuples principaux : les Mediomatrici, dont la capitale était Metz, appelé alors Divodorum, et les Leuci, qui avaient pour capitale Toul (Tullum). Ces deux peuples étaient considérés comme faisant partie de la grande nation des Belges, que César appelle les plus braves des Gaulois (Gallorum omnium fortissimi). Quand la Gaule fut divisée en dix-sept provinces, le pays des Médiomatrices et des Leuces ou Leuques fut compris dans la Belgique première, avec Trèves pour métropole, et pour cités Metz, Toul et Verdun.

Dès le IIIe siècle de l'ère chrétienne, ce pays eut a souffrir des invasions allemandes ; plus tard, il fut dévasté par les Vandales et les Suèves. Soumis enfin par les Francs, il fut, sous les successeurs de Clovis, la principale province du royaume d'Austrasie ou France orientale.

Il eut encore plus d'importance sous les princes carlovingiens. Les bords de la Moselle et les forêts des Vosges avaient pour eux un grand attrait, et ils y possédaient une grande quantité de domaines, tels que Marsal, Moyenvic, Vic, Scarpone, Gondreville, Flavigny, Champs, etc. Plus d'une fois Charlemagne célébra à Thionville les deux grandes solennités de Noël et de Pâques, et y tint l'assemblée générale des Francs.

Le traité de Verdun (843) sépara de la France proprement dite les contrées de la Meuse et de la Moselle ; elles furent laissées à l'empereur Lothaire, qui les transmit à son fils Lothaire II C'est alors qu'elles prirent le nom de Lotharingia, d'où nous avons fait Lorraine. Mais ce nom s'étendait à une étendue de pays plus vaste que la Lorraine actuelle ; il embrassait tout le pays compris entre le Rhin, la Meuse et l'Escaut.

Il y eut encore entre les héritiers de Charlemagne bien des luttes avant que la Lotharingie fût définitivement séparée de la France. D'abord à la mort de Lothaire II, dont les dernières années avaient été pleines de troubles et de scandales, grâce à sa passion pour la belle Waldrade, Charles le Chauve et Louis le Germanique se partagèrent ses États. En 880, toute la Lotharingie fut de nouveau réunie à l'Allemagne. Vainement un fils naturel de Lothaire II réclama ; l'empereur Charles le Gros le fit saisir au château de Gondreville, lui fit crever les yeux et le renferma au monastère de Saint-Gall. Quelques années plus tard, le successeur de Charles le Gros fit de la Lotharingie un royaume pour son fils naturel Zwentibold.

Les Lorrains se lassèrent bientôt de la tyrannie cruelle et fantasque de ce personnage, et appelèrent à leur secours le roi de Germanie, frère de Zwentibold ; celui-ci fut vaincu et tué aux bords de la Meuse, et son royaume retourna encore une fois sous l'autorité germanique. Les derniers Carlovingiens de France firent encore quelques efforts pour reconquérir ce pays. Mais ces agressions furent sans succès, et Lothaire, l'avant-dernier roi de la dynastie de Charlemagne, fut réduit, en 980, à renoncer à toute prétention sur la Lotharingie ; ce qui contrista grandement, dit un auteur contemporain, le coeur des seigneurs de France.

Quelques années avant la conclusion du traité de 980, l'empereur Othon Ier avait donné la Lorraine à son frère Brunon, archevêque de Cologne. Ce prélat, comprenant la difficulté de régir par lui-même un pays aussi étendu, le divisa en deux parties, dont l'une fut appelée basse Lorraine et l'autre haute Lorraine ou Mosellane ; c'est cette dernière qui a conservé le nom de Lorraine.

Les trois premiers ducs de la Lorraine mosellane appartiennent à la maison de Bar. Ensuite les ducs de basse Lorraine, Gothelon et Godefroy le Barbu, prétendirent à ce duché ; mais il importait aux empereurs d'Allemagne que la Lorraine restât partagée pour n'être pas redoutable à leur autorité, et l'empereur Henri III donna la Lorraine mosellane à Albert, comte d'Alsace, et, après la mort de ce prince, à Gérard, son neveu (1048).

Des deux fils aînés de Gérard, l'un, Thierry, fut le second duc de Lorraine ; l'autre, Gérard, eut pour apanage le comté de Vaudémont ; sa postérité devait le conserver jusqu'au milieu du XIVe siècle, Henri de Vaudémont étant tué à la bataille de Crécy et ne laissant qu'une fille. Cette héritière du comté de Vaudémont épousa un sire de Joinville ; mais, à la troisième génération, il ne restait également de cette maison qu'une fille, qui épousa un frère du duc Charles le Hardi, lequel commença la seconde maison de Vaudémont.

Ne pouvant suivre en détail l'histoire des ducs de Lorraine, nous nous arrêterons seulement sur quelques époques marquées par d'importants événements. Le XIIIe siècle est une de ces époques ; c'est l'ère de la fondation des libertés bourgeoises et municipales en Lorraine. Nancy, Lunéville, Saint-Nicolas, Frouard, Gerbéviller, etc., reçurent alors la loi de Beaumont, ainsi appelée de la petite ville de Beaumont-en-Argonne, à laquelle un archevêque de Reims avait accordé de grandes franchises pour y attirer des habitants.

Le développement de la liberté fut favorable au développement du commerce ; l'industrie sortit du fond des cloîtres et passa aux mains d'une bourgeoisie laborieuse. « Le numéraire, dit M. Bégin dans son Histoire de Lorraine, plus commun malgré les croisades qui en enlevèrent une quantité considérable, rendit les affaires commerciales plus faciles. Plusieurs riches minerais, tels que celui de Hayange, étaient connus et exploités... Vers le milieu du XIIIe siècle, Henri, comte de Salm, exploita pour la première fois les mines de Framont (Ferratus mons). Les marchands de Lorraine faisaient des échanges avec les provinces rhénanes, la Franche-Comté, la Champagne. ».

Ce fut au XVe siècle qu'eut lieu la réunion des maisons de Bar et de Lorraine, et ce fut à cette époque aussi que la Lorraine fut mêlée d'une manière plus active aux grands événements dont la France était alors le théâtre. C'était le temps de la lutte des Armagnacs et des Bourguignons et de la lutte nationale de la France et de l'Angleterre. La maison de Lorraine était représentée par deux vieillards : le duc de Bar, vieux cardinal, et le duc de Lorraine, Charles le Hardi, qui n'avait qu'une fille.

Charles le Hardi avait été longtemps un violent ennemi de la maison de France. En 1412, irrité d'un arrêt que le Parlement de Paris avait prononcé contre lui, il avait traîné les panonceaux du roi à la queue de son cheval. Mais le parti anglais et bourguignon ne sut pas ménager un allié si important, et Charles finit par donner sa fille en mariage à un prince français, René d'Anjou, à qui le duc de Bar, son oncle, avait déjà assuré son duché. Cependant le parti bourguignon et anglais conservait en Lorraine un allié, le comte de Vaudémont, fils d'un frère de Charles le Hardi.

Vaudémont prétendit que le duché de Lorraine ne pouvait tomber en quenouille et qu'à lui seul appartenait l'héritage en vertu de la loi salique. Vaincu à Bulgnéville (1434) par Vaudémont et les Bourguignons, René d'Anjou fut emmené captif à Dijon. Il consacra les loisirs de sa captivité à la peinture. Le duc de Bourgogne lui rendit la liberté sous caution.

En 1441, la guerre entre les deux prétendants au duché de Lorraine fut terminée par la médiation du roi, qui engagea René à donner sa fille à Ferry de Vaudémont, fils de son rival, en confondant les droits des deux maisons. Quelques années plus tard, René céda le gouvernement de la Lorraine à son fils aîné, Jean, duc de Calabre. Ce prince belliqueux, dont la vie se passa sur les champs de bataille, entra dans la ligue du Bien public contre Louis Xl et eut sa part des libéralités du roi au traité de Saint-Maur, où le bien public, suivant la piquante expression de Comines, fut converti en bien particulier.

En secondant l'ambition du grand adversaire de Louis XI, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, Jean de Calabre ne se doutait pas qu'il préparait à la Lorraine de redoutables périls. Charles le Téméraire avait conçu de vastes projets ; il voulait reconstituer l'ancien royaume de Bourgogne, en reliant les États des Pays-Bas à la Bourgogne et à la Franche-Comté ; mais, pour cela, il fallait posséder la Lorraine.

Jean de Calabre était mort en 1470 ; son fils Nicolas ne lui avait survécu que trois ans. L'héritier du duché était alors René II, fils du vainqueur de Bulgnéville et de la fille du roi René. Charles le Téméraire se saisit du jeune duc, et l'obligea d'abord de lui céder quelques places fortes et le libre passage à travers son duché ; mais peu après, pendant que Charles le Téméraire s'obstinait follement au siège de Neuss, près du Rhin, René, excité et encouragé par Louis XI, lui envoya son défi et commença les hostilités.

Charles furieux envahit la Lorraine, et Nancy capitula après une résistance longue et obstinée. Heureusement pour René, le Bourguignon fut défait par les Suisses à Granson et à Morat. Le duc de Lorraine, rentré en possession de son héritage, eut à le défendre contre une dernière attaque ; la bataille de Nancy (1477) fit cheoir, dit Comines, le si grand et somptueux édifice de la puissance bourguignonne, et débarrassa le duc René de son terrible rival.

Louis XI, qui s'était entendu avec le duc de Lorraine tant qu'il avait en face de lui Charles le Téméraire, le traita avec moins de ménagement après la ruine de la maison de Bourgogne, et, en 1440, à la mort du vieux roi René, il se saisit du Barrois, qui ne fut restitué à René II qu'au commencement du règne de Charles VIII. C'est de René II que descend cette famille des Guises à laquelle se rattachent des souvenirs à la fois glorieux et sinistres.

On sait quelles graves conséquences eut pour l'État et pour les derniers Valois l'établissement d'une branche de la maison de Lorraine en France. René II, qui possédait en Champagne, en Picardie, en Flandre et en Normandie des biens allodiaux, les légua au second de ses fils, Claude, duc de Guise, qui se fixa à la cour de France ; il faisait ainsi de la branche cadette de sa maison une famille toute française, entièrement distincte de la branche aînée destinée à gouverner la Lorraine.

Mais l'ambition des Guises fut fatale, non seulement à eux-mêmes, mais à la famille ducale de Lorraine, qu'ils entraînèrent dans leurs projets. Le duc Charles III fut un des soutiens de la Ligue ; il conspira avec Philippe II et avec le pape contre l'indépendance de la France ; il fut l'un des signataires de cet insolent traité de Joinville, par lequel les princes étrangers réglaient le sort de la France. Dès lors commença entre la maison de France et la maison de Lorraine cette antipathie dont les effets devaient éclater sous le règne de Charles IV.

Il y a peu d'exemples d'une existence aussi agitée que celle de ce prince. Dès le début de son règne il se laissa entraîner, par la belle duchesse de Chevreuse, dans les intrigues et les complots dirigés contre l'administration vigoureuse de Richelieu. Quand le duc d'Orléans, qui prêtait aux factieux l'appui de son nom, s'enfuit de France, . le duc Charles lui donne asile à deux reprises et lui fait épouser, secrètement, sa soeur Marguerite. Le Parlement de Paris procède contre lui à raison du rapt commis en la personne du duc d'Orléans, et la Lorraine est deux fois envahie par les armées françaises.

Le duc Charles, réfugié à Mirecourt, abdique en faveur de son frère, le cardinal François. Mais c'était une question de savoir si le duché devait passer aux héritiers mâles par exclusion des femmes. Charles IV n'était pas le fils, mais le gendre du duc précédent, Henri. Si la duchesse Nicole abdiquait, comme son mari, la princesse Claude, soeur de Nicole, pouvait reproduire, en sa personne, la prétention des femmes.

Aussi le nouveau duc jugea-t-il prudent d'épouser sans retard sa cousine, Claude, que Louis Xlll pouvait faire enlever d'un moment à l'autre. Il renvoya au pape son chapeau de cardinal ; et comme les liens de parenté exigeaient des dispenses, il reprit un instant, pour se les accorder, sen caractère de prélat ; puis il reçut d'un prêtre la bénédiction nuptiale et consomma sou mariage.

Cinq jours après, les nouveaux époux sont arrêtés dans leur logis, au nom du roi de France, qui ne veut reconnaître ni le nouveau duc ni son mariage. Ils parviennent à s'échapper, pendant que l'armée française, devançant l'arrêt du Parlement, « qui prioit humblement le roi de se satisfaire sur les biens de son vassal non situés en France, » achève la soumission de la Lorraine.

Cependant le duc Charles, revenant sur son abdication, essaye vainement de rentrer par force dans ses États et finit par demander grâce au roi, qui lui restitua les duchés de Lorraine et de Bar ; mais plusieurs places demeuraient à la France et Nancy restait occupé provisoirement par une garnison française. Le duc promettait de rester attaché aux intérêts de la France et se soumettait à perdre irrévocablement ses États en cas de contravention.

Quelques mois après , il se joignait avec son armée aux Espagnols, ennemis de la France, et la Lorraine était reconquise par l'armée royale. Enfin, après de nouvelles aventures, suspect au roi d'Espagne, qui le tint même quelque temps en prison, abandonné de son armée vagabonde, ex-communié par le pape, pour avoir épousé une maîtresse du vivant de sa femme, le duc Charles obtint de nouveau de Louis XIV et de Mazarin la restitution de ses États (1661). C'était le cinquième traité qu'il contractait avec la France, et on le connaissait assez pour être sûr que ce ne serait pas le dernier.

Il est vrai que Louis XIV, héritier des projets de Richelieu et de Mazarin sur la Lorraine, n'attendait qu'une occasion pour réunir définitivement ce beau pays à la couronne. En 1662, il obtint, moyennant des promesses d'argent, du duc Charles, qui n'avait pas d'enfants légitimes, que ses États seraient après sa mort réunis à la France. Mais le prince Charles, fils de l'ex-cardinal François, protesta contre cet arrangement, et, le duc lui-même revint à de meilleurs sentiments pour son neveu.

Il crut trouver un appui contre l'ambition de la France dans les puissances européennes qu'avaient alarmées les succès de Louis XIV dans la guerre d'Espagne, et il intrigua pour être reçu dans la triple alliance. Aussitôt Louis XIV, se saisit de son duché, et le vieux duc s'enfuit à Cologne. Il combattit encore contre la France dans la guerre de la Hollande et termina en 1675, à Birkenfeld, son aventureuse existence. Il laissait ses droits à son neveu, Charles V, prince doué de talents supérieurs et qui s'illustra à la tête des armées impériales.

Mais il tenta vainement de s'emparer de la Lorraine ; Louis XIV avait fait dévaster systématiquement la partie orientale du duché et démanteler toutes les places secondaires. Il était impossible de s'aventurer avec une armée dans un pays si complètement ruiné. Le duc avait écrit sur ses étendards : Aut nunc aut nunquam (ou maintenant ou jamais). L'alternative ne lui fut pas favorable ; il ne rentra jamais dans ses États. Il est vrai que la paix de Nimègue (1679) les lui restituait, mais en laissant à la France des places de sûreté et entre autres Nancy, sa capitale. Charles refusa de se soumettre à cette humiliation. Il resta à la cour de Vienne, où il épousa une soeur de l'empereur.

A sa mort, Léopold, son fils, prit le titre de duc de Lorraine, et la paix de Ryswick(1697) lui restitua son duché ; Louis XIV ne gardait que Marsal, Sarrelouis et Longwy, avec le droit de passage pour les troupes françaises à travers la Lorraine. Pendant un règne paisible de trente-deux ans, Léopold s'appliqua à faire oublier à ses sujets les longues souffrances qu'avaient attirées sur eux les fautes de son aïeul.

François IV, qui succéda à son père en 1729, ne devait pas jouir longtemps de l'antique patrimoine de sa famille. Le traité de Vienne, qui, en 1735, mit fin à la guerre de la succession de Pologne, stipula que le roi Stanislas, renonçant au trône de Pologne, deviendrait duc de Lorraine et de Bar, et qu'à sa mort, ces deux duchés seraient réunis à la France. François IV était dédommagé par le grand-duché de Toscane et par la main de Marie-Thérèse, fille de l'empereur ; ce mariage lui valut, plus tard, la couronne impériale.

En 1737, Stanislas prit possession de la Lorraine. Des souvenirs honorables et affectueux se rattachent au nom de ce monarque ; mais, malgré les sympathies que méritait la personne de Stanislas, une partie de la population ne vit qu'à regret son établissement sur le trône de Lorraine. Ce règne ne pouvait être et ne fut, en effet, qu'une transition pour préparer l'incorporation définitive de la Lorraine à la France. C'est ainsi que Stanislas consentit à l'incorporation des troupes lorraines dans l'armée française et que le pays fut placé sous le régime financier de la France. Ce furent ces mesures et d'autres du même genre qui soulevèrent la susceptibilité des Lorrains ; et Stanislas eut à soutenir contre la cour souveraine du duché des luttes analogues à celles que, dans le même temps, le gouvernement en France soutenait contre les parlements.

A la mort de Stanislas, en 1766, la Lorraine fut réunie à la France. On conçoit les regrets des Lorrains en passant de l'autorité d'un prince bienfaisant et, malgré ses fautes, ami du bien public, sous le sceptre de l'égoïste Louis XV. Mais ces regrets durent s'adoucir quand éclata la Révolution de 1789. La Lorraine comprit alors que mieux vaut s'associer aux destinées d'une grande nation que de végéter dans la solitude et dans l'humilité d'un petit État.

Le décret de 1790 divisa la Lorraine et le Barrois en quatre départements : la Meurthe, les Vosges, la Moselle et la Meuse. Nous aurons l'occasion de rappeler, dans l'histoire particulière des villes, quelques événements dont la Meurthe et la Moselle furent le théâtre à celte grande et terrible époque.

En 1814, ces départements furent envahis par les alliés. Pendant la campagne de France, les paysans lorrains firent une rude guerre de détail aux envahisseurs. D'autres faits, plus terribles encore, appellent notre attention. Avant de commencer à les exposer, nous devons dire que la notice historique qui précède se rapporte plus particulièrement à notre ancien département de la Meurthe ; un seul arrondissement du département de la Moselle, celui de Briey, a été conservé à la France : il n'est donc plus utile de faire ici l'histoire du pays Messin, que tant de liens pourtant rattachent à la commune patrie.

La tâche douloureuse qui nous reste à remplir est le rapide récit des événements qui nous ont arraché ces territoires et qui, des membres sanglants de la Meurthe et de la Moselle, ne nous ont laissé que le département actuel de Meurthe-et-Moselle, qui en est formé.

Les départements de la Meurthe et de la Moselle ont été, en effet, pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871, le théâtre d'événements militaires décisifs. Le 19 juillet 1870, notre chargé d'affaires à Berlin remettait, comme on le sait, la déclaration de guerre de la France au gouvernement prussien ; le 20 juillet, chacun de nos corps d'armée se trouvait au poste qui lui avait été assigné, mais quelle énorme disproportion dans le nombre des combattants !

Tandis que l'armée française ne comptait pas plus de 230 000 hommes, l'armée allemande mettait en ligne 450 000 combattants, nombre qui devait s'élever progressivement au chiffre énorme de 1 350 000 hommes. Le 23 juillet, l'empereur partait de Saint-Cloud pour Metz ; le 30, le général Frossard recevait l'ordre de franchir la Sarre et s'emparait de Sarrebrück le 2 août.

On sait quelle fut cette ridicule affaire. Le 3 août, le général Abel Douay était surpris et battu à Wissembourg ; ce combat livrait à l'ennemi l'entrée de l'Alsace et les routes de Strasbourg et de Metz. Le 6 août, malgré des prodiges de valeur, Mac-Mahon était vaincu à Reischshoffen et Frossard à Forbach, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Sarreguemines. Après la défaite de Mac-Mahon et de Frossard, l'empereur ordonna la retraite sous les murs de Metz, où toutes nos troupes se trouvèrent concentrées le 11 août, moins les corps de Mac-Mahon et du général de Failly, qui s'étaient rabattus sur Châlons. Le 10 août, deux divisions détachées de l'armée du prince Frédéric-Charles arrivaient devant Strasbourg et commençaient le siège ; bientôt les troupes allemandes eurent occupé, d'un autre côté, le pays situé au nord-est, à l'est et au sud de Metz, afin de couper la retraite à l'armée française et de bloquer Metz.

La retraite commençait, en effet, le général Steinmetz accourut pour la contrarier et livrait la bataille de Borny. Les Allemands la perdent, mais réussissent à retarder le mouvement de retraite sur Verdun, ce qui permit à l'armée du prince Charles (IIe armée) d'effectuer son mouvement tournant. Le 16 août eut lieu la bataille de Gravelotte ou de Mars-la-Tour, qui fut encore une victoire pour nos soldats. Un effort de plus, et on passait sur Verdun ; c'était le salut de l'armée et le salut de la France.

La totalité de l'armée française fut alors partagée en deux armées : celte dite du Rhin, sous les ordres du maréchal Bazaine (l'empereur avait regagné Châlons dès le 19 août) ; celle dite de Châlons, sous les ordres de Mac-Mahon. Au lieu de marcher sur Verdun, l'armée du Rhin bivouaque sur le champ de bataille de Gravelotte, et, le 18 août, elle se replie sur Metz, après la sanglante bataille de Saint-Privat. Bazaine s'était abstenu de paraître sur le champ de bataille, et « pour la troisième fois, l'armée du Rhin, grâce à son chef, écrit le baron A. Du Casse (la Guerre au jour le jour, 1870-1871), ne se rend pas libre pour rallier l'armée de Châlons. »

Le 19 août, l'armée fut rangée autour de Metz. Le 26, au soir, Bazaine tenta ou feignit d'essayer de rejoindre l'armée de Châlons. La tentative échoua, et l'on rentra à Metz ; le 30, le maréchal Bazaine se décida à recommencer l'opération du 26, mais sans plus de succès. Le 1er septembre, l'armée attristée revenait prendre ses positions autour de la place.

Une phase nouvelle commençait pour l'armée du Rhin. Renonçant à jouer un rôle actif dans la partie suprême engagée en France, son chef attendait des événements politiques ou militaires qui pourraient le ramener sur la scène. Il se laissait engager dans un ordre d'idées où devaient périr son honneur et la force que la patrie avait mise entre ses mains. Nous n'entreprendrons pas de raconter ici les péripéties du blocus de Metz, ni les honteuses démarches qui furent faites pour amener la reddition de la place. Qu'il nous suffise de dire que, le 27 septembre, Bazaine en arrivait à une reddition pure et simple. Il quitta la place, poursuivi par la malédiction des soldats et de la population et fut, avec toute l'armée, interné en Allemagne.

Nous n'avons pas besoin de dire, après ce qui précède, que les principales localités des départements de la Moselle et de la Meurthe tombèrent aux mains des Allemands, dont la Ire, la IIe et la IIIe armées, respectivement sous les ordres des généraux Steinmetz, prince Frédéric-Charles et prince Frédéric-Guillaume de Prusse, envahirent le territoire. Citons notamment : Lunéville, occupé dès le 12 août par la IIIe armée allemande ; Nancy et Vézelise, le 13 août, par des troupes appartenant à la même armée ; Toul, investi le 14 août ; Briey, occupés le 15 août par deux divisions de cavalerie allemande ; Pont-à-Mousson, qui le même jour tombe au pouvoir du prince Charles-Frédéric, etc. Longwy se rendit le 15 janvier 1871 après deux jours de bombardement.

Le 26 février 1871, les préliminaires de la paix étaient signés à Versailles. La France perdait, outre ses deux plus fortes places de l'est, plus de 1 600 000 habitants, répartis dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, des Vosges, de la Meurthe et de la Moselle. Le 7 septembre 1871, une loi régularisa la situation du nouveau département formé de ce qui nous restait de la Meurthe et de la Moselle. Dans les pertes occasionnées par la guerre de 1870-1871, le département de Meurthe-et-Moselle figure pour la somme considérable de 28 611 180 fr. 98.

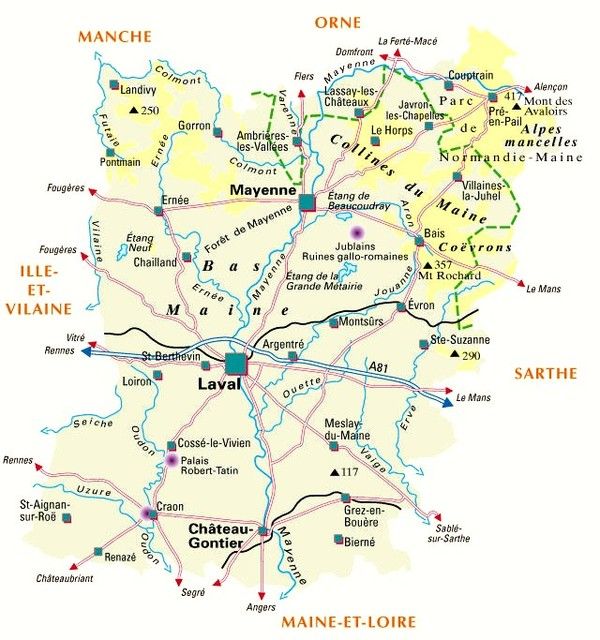

Les départements et leur histoire-Mayenne-53-

Les diverses populations qui occupaient le territoire dont est formé le département de la Mayenne étaient : les Andes, qui habitaient la partie méridionale du pays, l'arrondissement actuel de Château-Gontier ; les Aulerces Arviens (arrondissement de Laval) ; leur cité était Vagoritum, ville détruite, dont l'emplacement s'appelle encore la Cité, dans la commune de Saint-Pierre-d'Herve ; les Aulerces Diablintes (arrondissement de Mayenne) ; Noiodunum (Jublains) était leur capitale.

Le pays, sous la domination des Romains, fit partie de la troisième Lyonnaise. Plus tard, la partie méridionale du département se trouva comprise dans l'Anjou ; et le pays habité par les Arviens et les Diablintes fit partie du Maine. Ces diverses contrées suivirent la destinée des grandes provinces auxquelles elles appartenaient ; nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à l'histoire des départements de Maine-et-Loire et de la Sarthe, où il trouvera également celle de l'Anjou et du Maine.

Les deux principales subdivisions du pays, au Moyen Age, furent les comtés de Mayenne et de Laval ; on en trouvera plus loin l'histoire dans les notices consacrées à ces deux villes. Pendant la Révolution française, ce pays fut un des plus éprouvés par la guerre civile. L'insurrection, née dans le département de Maine-et-Loire, s'y étendit promptement. Au lieu de disperser l'histoire de la guerre civile dans ce département, en rattachant le récit de chacun des faits à la notice des localités diverses qui en furent le théâtre, nous croyons que, réunis ici, on en saisira mieux la suite, et qu'ils offriront plus d'intérêt.

Après sa défaite à Cholet (17 octobre 1793), l'armée vendéenne passa la Loire, se jeta sur la rive droite, et, sans éprouver de résistance, traversa Château-Gontier et Laval. L'armée républicaine ignorait la direction que les Vendéens avaient pu suivre. Après quelques hésitations entretenues par de faux rapports qui les représentaient comme totalement anéantis, on apprit que la colonne fugitive présentait encore un effectif de trente ou quarante mille hommes en état de tenir tête aux républicains. On se décida alors à s'avancer par Château-Gontier. Westermann et Beaupuy commandaient l'avant-garde, Kléber suivait avec le corps d'armée. Le chef nominal, que son incapacité, sentie par tous et même par lui, tenait en réalité en dehors du commandement, était Séchelles ; il laissait Kléber diriger tous les mouvements.

Le 25 octobre au soir, l'avant-garde républicaine arriva à Château-Gontier ; le gros des forces était à une journée en arrière. Westermann, quoique ses troupes fussent très fatiguées, quoiqu'il fit presque nuit et qu'il restât encore six lieues de chemin à faire pour arriver à Laval, voulut y marcher sur-le-champ. Beaupuy, tout aussi brave, mais plus prudent que Westermann, s'efforça en vain de lui faire sentir le danger d'attaquer la masse vendéenne au milieu de la nuit, fort en avant du corps d'armée et avec des troupes harassées de fatigue.

Beaupuy fut obligé de céder au plus ancien en commandement. On se mit aussitôt en marche. Arrivé à Laval au milieu de la nuit, Westermann envoya un officier reconnaître l'ennemi ; celui-ci, emporté par son ardeur, fit une charge au lieu d'une reconnaissance, et replia rapidement les premiers postes. L'alarme se répandit dans Laval, le tocsin sonna, toute la masse ennemie fut bientôt debout et vint faire tète aux républicains. Beaupuy, se comportant avec sa fermeté ordinaire, soutint courageusement l'effort des Vendéens. Westermann déploya toute sa bravoure, le combat fut des plus opiniâtres, et l'obscurité de la nuit le rendit encore plus sanglant.

L'avant-garde républicaine, quoique très inférieure en nombre, serait néanmoins parvenue à se soutenir jusqu'à la fin ; mais la cavalerie de Westermann, qui n'était pas toujours aussi brave que son chef, se débanda tout à coup, et l'obligea à la retraite. Grâce à Beaupuy, elle se fit sur Château-Gontier avec assez d'ordre. Le corps de bataille y arriva le jour suivant. Toute l'armée s'y trouva donc réunie le 26, l'avant-garde épuisée d'un combat inutile et sanglant, le corps de bataille fatigué d'une route longue, faite sans vivres, sans souliers et à travers les boues de l'automne. Westermann et les représentants voulaient de nouveau se porter en avant. Kléber s'y opposa avec force et fit décider qu'on ne s'avancerait pas au delà de Villiers, moitié chemin de Château-Gontier à Laval.

Il s'agissait de former un plan pour l'attaque de Laval. Cette ville est située sur la Mayenne. Marcher directement sur la rive gauche que l'on occupait était imprudent, comme le fit observer judicieusement un officier très distingué, Savary, qui connaissait parfaitement les lieux. II était facile aux Vendéens d'occuper le pont de Laval et de s'y maintenir contre toutes les attaques ; ils pouvaient ensuite, tandis que l'armée républicaine était inutilement massée sur la rive gauche, marcher le long de la rive droite, passer la Mayenne sur les derrières et l'accabler à l'improviste.

Il proposa donc de diviser l'attaque et de porter une partie de l'armée sur la rive droite. De ce côté, il n'y avait pas de pont à franchir, et l'occupation de Laval ne présentait point d'obstacle. Ce plan, approuvé par les généraux, fut adopté par Séchelles. Le lendemain, cependant, Séchelles, qui sortait quelquefois de sa nullité pour commettre des fautes, envoie l'ordre le plus sot et le plus contradictoire à ce qui avait été convenu la veille. Il prescrit, selon ses expressions accoutumées, de marcher majestueusement et en masse sur Laval, en longeant par la rive gauche. Kléber et tous les généraux sont indignés ; cependant il faut obéir. Beaupuy s'avance le premier, Kléber le suit immédiatement.

Toute l'armée vendéenne était déployée sur les hauteurs d'Entrammes. Beaupuy engage le combat, Kléber se déploie à droite et à gauche de la route, de manière à s'étendre le plus possible. Sentant néanmoins le désavantage de cette position, il fait dire à Séchelles de porter la division Chablos sur le flanc de l'ennemi, mouvement qui devait l'ébranler. Mais celte colonne, composée de ces bataillons formés à Orléans et à Niort, qui avaient fui si souvent, se débande avant de s'être mise en marche.

Séchelles s'échappe le premier à toute bride, une grande moitié de l'armée qui ne se battait pas fuit en toute hâte, ayant Séchelles en tête, et court jusqu'à Château-Gontier, et de Château-Gontier jusqu'à Angers. Les braves Mayençais, qui n'avaient jamais lâché pied, se débandent pour la première fois. La déroute devient alors générale ; Beaupuy, Kléber, Marceau, les représentants Merlin et Turreau, font des efforts incroyables, mais inutiles, pour arrêter les fuyards. Beaupuy reçoit une balle au milieu de la poitrine. Porté dans une cabane, il s'écrie : « Qu'on me laisse ici, et qu'on montre ma chemise sanglante à mes soldats. » Le brave Bloff, qui commandait les grenadiers, et qui était connu par sa bravoure extraordinaire se fait tuer à leur tête. Enfin une partie de l'armée s'arrête au Lion-d'Angers, l'autre fuit jusqu'à Angers même. L'indignation était générale contre le lâche exemple qu'avait donné Séchelles en fuyant le premier. Les soldats murmuraient hautement.

Les représentants du peuple suspendirent Séchelles et proposèrent le commandement à Kléber, qui le refusa, puis à Chablos, le plus vieux général de l'armée, qui l'accepta. Pendant ce temps, les Vendéens arrêtés à Laval, quoique débarrassés de leurs adversaires, ne savaient quel parti prendre. Entre tous ceux qui se présentaient, ils choisirent le plan qui, en les rapprochant de la côte, leur permettait de recevoir des secours des Anglais. Ils se dirigèrent vers le département de la Manche.

Leur armée s'était recrutée d'un grand nombre de combattants à Laval et à Mayenne. « L'esprit public, dit le général Turreau dans ses Mémoires, y était perdu, et, d'ailleurs, le prince de Talmont y avait la plus grande influence. Je me suis assuré sur les lieux qu'a parcourus cette armée des causes dé son accroissement progressif : je les ai trouvées dans le recrutement volontaire et forcé qu'elle a fait depuis Varades, Ancenis, Oudon, et autres points sur le rivage de la Loire, jusqu'à son arrivée à Laval, où le recrutement fut généralement spontané. »

Cependant, quelques jours plus tard, vaincus dans le nord par Kléber, Marceau et Westermann, les Vendéens, diminués des deux tiers, se rabattirent sur le département de la Mayenne, traversèrent de- nouveau Laval sans s'y arrêter ; ils devaient être écrasés au Mans le 23 décembre suivant. Ils s'y étaient abondamment pourvus de tout ce qui leur était nécessaire par un moyen emprunté à la Révolution elle-même, en créant pour neuf cent mille livres tournois de bons hypothéqués sur le trésor royal et remboursables à la paix ; ordre fut intimé aux Lavalois d'accepter ce papier en échange de leurs marchandises. L'armée vendéenne, bien approvisionnée, se mit en marche vers le département de la Manche.

Après ce désastre, le prince de Talmont, irrité de l'ingratitude des siens qui lui refusent le commandement des derniers débris de l'armée, les quitte, et, déguisé en meunier, errant de village en village, il se dirigeait vers Laval, lorsqu'il fut arrêté à Bazouges par une patrouille de la garde nationale. Il mourut sur l'échafaud, à Laval, le 28 janvier 1794.

Cependant la guerre civile se ranima bientôt sous une autre forme. Les quatre frères Cottereau, dits Chouan, du département de la Mayenne, donnèrent leur nom à la chouannerie. « Les chouans, dit M. Thiers, ne formaient pas ; comme les Vendéens, des rassemblements nombreux, capables de tenir la campagne ; ils marchaient en troupes de trente ou quarante, arrêtaient les courriers, les voitures publiques, assassinaient les juges de paix, les maires, les fonctionnaires républicains, et surtout les acquéreurs des biens nationaux.

« Quant à ceux qui étaient non pas acquéreurs, mais fermiers de ces biens, ils se rendaient chez eux, et se faisaient payer le prix du fermage. Ils avaient ordinairement le soin de détruire les ponts, de briser les routes, de couper l'essieu des charrettes, pour empêcher le transport des subsistances dans les villes. Ils faisaient des menaces terribles à ceux qui apportaient leurs denrées dans les marchés, et ils exécutaient ces menaces en pillant et incendiant leurs propriétés. Ne pouvant pas occuper militairement le pays, leur but évident était de le bouleverser, en empêchant les citoyens d'accepter aucune fonction de la République, en punissant l'acquisition des biens nationaux et en affamant les villes. Moins réunis, moins forts que les Vendéens, ils étaient cependant plus redoutables, et méritaient véritablement le nom de brigands. »

Le département de la Mayenne était très bien disposé pour cette guerre de partisans : ce terrain inégal, coupé d'un grand nombre de ruisseaux, de ravins, de haies bordant les chemins, formés d'un talus couvert de buissons et protégé par un fossé, offre un grand nombre d'arbres, chênes, hêtres, châtaigniers, dont on a coupé la tige à une certaine hauteur, et dont le tronc fort gros se creuse par en haut. On les nomme émousse. Les chouans y cachaient leurs armes et leurs provisions, et s'y cachaient souvent eux-mêmes. Dans un des cantons du département, bien des années après la guerre, on découvrit dans un de ces arbres que l'on abattait le squelette d'un chouan qui était venu y mourir. Son fusil était placé à côté de lui, et entre les doigts du squelette se trouvait encore un chapelet.

Aubert-Duhayet, après s'être entendu à Laval avec le général Hoche, se mit à la tête d'une colonne mobile, et par son activité, ses courses incessantes, lassa bientôt les chouans. Le vicomte de Cepeaux, qui commandait une des troupes les plus nombreuses, fut contraint de déposer les armes ; deux mille fusils furent remis et apportés à Laval. Plus tard la chouannerie recommença, et le comte de Beaumont, un des chefs des chouans, battit près de Laval un détachement de troupes de ligne et de garde nationale. Mais, défait par le général Chabot, il fit sa soumission au gouvernement consulaire.

Ce département fut encore agité en 1832, lors de la descente de la duchesse de Berry dans la Vendée. Des rencontres eurent lieu entre les chouans et les soldats sur quelques points du département, entre autres à La Gravelle, près de Laval. Le département fut mis en état de siège, et la tranquillité ne tarda pas à s'y rétablir.

Depuis ces événements le département de la Mayenne avait joui d'une paix profonde quand la guerre de 1870-1871 vint la troubler. L'ennemi n'occupa que momentanément quelques points de son territoire ; il s'arrêta en réalité sur les confins, à Sillé-le-Guillaume, à Saint-Denis-d'Orgues et à Sablé-sur-Sarthe, dans le département de la Sarthe ; mais notre deuxième armée de la Loire, sous les ordres du général Chanzy, s'y rallia, après la bataille du Mans.

Après la perte de la bataille du Mans (11 janvier), il fallut se résigner à la retraite, qui fut favorisée par le brouillard. L'armée française s'était dérobée sans déroute ; mais elle laissait aux mains de l'ennemi 18 000 prisonniers et 20 canons ; la poursuite continua jusqu'à Laval.

Le 17 janvier, après avoir livré, le 14, des combats offensifs heureux aux troupes allemandes, à Saint-Jean-sur-Erve et à Sillé-le-Guillaume, l'armée du général Chanzy continua son mouvement et occupa des positions autour de Laval. Le 16e corps passe la Mayenne sur les ponts de la ville, se reliant avec la droite du 17e corps et protégeant les convois qui filent par la grande route du Mans, se plaçant à cheval sur la route et sur le chemin de fer de Laval à Vitré ; le 17e corps, derrière la rivière, dont il observe le cours jusqu'au pont de Montgiroux ; le 21e, sa gauche à la ville de Mayenne, sa droite à Contest, relié avec le 17e corps par sa cavalerie, le quartier général à Laval, la division de cavalerie du 17e corps en arrière des lignes.