Mapungubwe animaux années 50 antiquité aquariophilie eau douce arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

- · le symbolisme dans le roman la rose des vents

- · passage obligé minarik

- · les bienfaits et les mefaits des invertebres

- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman

- · valerie maurice est elle mariee

- · les bienfaits des invertebres

- · turfvoyance@yahoo.fr

- · gouran tchad

- · bamwisho muhiya jean

- · royauxnorvegiens

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Les fromages - Le bleu d'Auvergne -

Reconnu AOC en 1975

Le Bleu d'Auvergne est un fromage au lait de vache, à pâte persillée, recouvert d'une croûte naturelle fleurie.

Il contient au minimum 50% de matière grasse. Moulé en forme de cylindre plat, de 8 à 10 cm de haut et de 20 cm de diamètre, il pèse de 2 à 3 kg.

Il est vendu enveloppé de papier aluminium.

Terroir et origine

L'Auvergne, région de longue tradition fromagère, a vu naître le Bleu d'Auvergne au milieu du XIXe siècle.

Vers 1845, un paysan auvergnat eut l'idée d'ensemencer des fromages blancs avec une moisissure bleue provenant de pain de seigle, et de percer ensuite son fromage avec une aiguille pour que l'air pénétrant par ces trous permette à ces moisissures de se développer.

Peu à peu d'autres Auvergnats utilisèrent ce procédé et leurs fromages ainsi élaborés devinrent fort réputés.

Fabrication

Fabriqué dans une zone correspondant au coeur du Massif Central - le Puy-de-Dôme et le Cantal - auxquels s'ajoutent quelques communes des départements limitrophes -, le Bleu d'Auvergne lui doit sa personnalité et son caractère, à la fois sauvage et généreux.

Le caillé est mis en moule après découpage et brassage, puis égoutté, retourné, salé et piqué. Les cheminées d'aération ainsi pratiquées permettant au " Bleu " de se développer dans la masse.

L'affinage s'effectue en caves humides, fraîches, aérées. Au bout de trois semaines, le pénicillium se développe et veine le fromage de bleu. La durée d'affinage est de quatre semaines au minimum.

Choix et dégustation

A l'oeil : pâte de couleur blanc à ivoire persillée de moisissures bleu vert, de façon régulière.

Au toucher : pâte ferme et onctueuse.

Au nez :odeur assez prononcée, témoin de sa vitalité.

Au goût : goût intense, équilibré, arôme de bleu.

Le Bleu d'Auvergne, de caractère très affirmé, alliant qualités gustatives et qualités digestives, est particulièrement apprécié en fin de repas.

Il apporte aussi une note d'originalité à certains plats : soufflés, salades, viandes, pâtes, tartes salées et crêpes. A l'apéritif, il peut être servi sur des canapés (il est alors travaillé en pommade avec du beurre).

Il se marie harmonieusement avec des vins rouges charpentés, Madiran, Gaillac, Cahors, mais aussi Bourgogne et Côtes-du-Rhône.

Mais n'hésitez pas également à le marier avec des vins blancs tel qu'un Jurançon moelleux ou un Sauternes.

Chaque année, on peut découvrir le Bleu d'Auvergne lors de la fête au mois d'Août à Riom-es-Montagnes (Cantal).

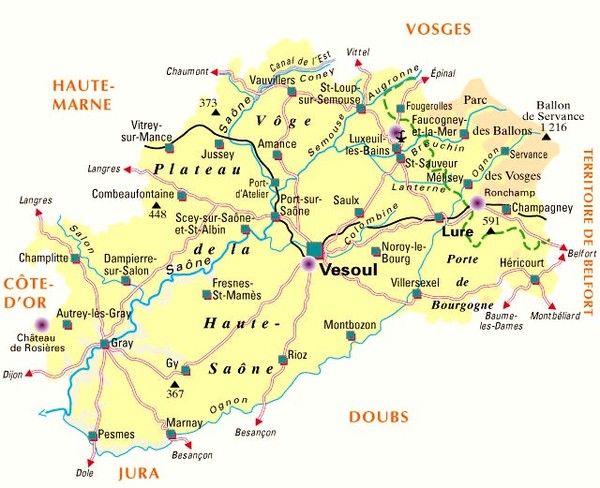

les département et leur histoire - Haute-Saone - 70 -

Ainsi que les deux départements du Jura et du Doubs, celui de la Haute-Saône fut formé, en 1790,d'une partie de l'ancienne province de Franche-Comté. Le territoire qu'il occupe formait sa partie septentrionale, et cette circonscription reçut, à cause de cela, le nom de grand bailliage d'Amont. Gray en était la capitale.

Cette contrée, avant l'arrivée des Romains, était habitée par les Séquanais. On sait que les luttes de ce peuple avec les Éduens amena l'intervention romaine. Les ruines qu'on rencontre encore à Luxeuil et sur l'emplacement de l'ancienne Amagetobria attestent le séjour et la longue domination du peuple-roi. La Séquanie, dans laquelle était compris le département actuel de la Haute-Saône, fut incorporée, sous Auguste, dans la Germanie supérieure.

Quand les Burgondes franchirent le Rhin et descendirent les pentes des Alpes et du Jura, la Séquanie constitua une importante fraction du premier royaume de Bourgogne. Nous rentrons ici dans l'histoire de cet État, que nos lecteurs trouveront plus détaillée et moins incomplète dans notre notice sur la Côte-d'Or. Après avoir été conquise par Clovis et possédée quelque temps par les rois francs ses successeurs, la Séquanie échut à Lothaire, lors du démembrement de l'empire de Charlemagne.

On sait que cette époque fut le signal des usurpations féodales. Nulle part le pouvoir des comtes et des abbés ne fut plus indépendant que dans le comté de Bourgogne ; pendant plusieurs siècles l'autorité centrale est presque entièrement annulée ; la plupart des fiefs relevaient bien de l'empire d'Allemagne, mais cette dépendance n'était que nominale. C'est donc dans les annales des villes, dans les chroniques des puissants monastères qu'il faut chercher la vie historique de cette époque ; c'est a peine si son unité peut se rattacher à celle du duché de Bourgogne dans la grande phase des quatre derniers ducs.

Les populations des trois bailliages se prononcèrent bien plus énergiquement encore que celles de Bourgogne en faveur de l'héritière de Charles le Téméraire, contre les prétentions de Louis XI ; ce prince fit une rude guerre aux obstinés Comtois qui ne voulaient pas devenir Français. Nous suivrons dans les épisodes locaux, dans le siège des villes, la dévastation des campagnes, les traces de cette première lutte, qui se termina par l'incorporation de la Comté aux États d'Autriche.

Presque toutes les cités du bailliage d'Amont eurent leur part dans les calamités de cette période. Voici comment cette transformation est caractérisée par Eugène Rougebief, historien franc-comtois, dans son patriotique et savant ouvrage : « La Franche-Comté se trouvait pour la troisième fois séparée du duché de Bourgogne. Rendue à la maison d'Autriche par le traité de Senlis, on va la voir changer de maître et continuer son existence isolée. C'est en elle dorénavant que se personnifiera le génie de la vieille nationalité bourguignonne ; c'est elle qui s'en montrera la dernière expression ; et, lorsque viendra le jour où la logique de l'histoire aura marqué sa place dans le grand cycle de la France, elle gardera longtemps encore sa physionomie originale, son vieil esprit traditionnel. Nous venons de la laisser à la fin d'une lutte courageuse, et qui ne devait pas être la dernière.

« Aussi dévouée à ses princes que jalouse de ses libertés, la Franche-Comté, plus grande en sa réputation qu'en son étendue, comme a dit un historien, ne reculera devant aucun sacrifice pour rester digue de son antique renom et de l'estime de ses souverains ; elle va se soutenir pendant deux siècles avant de trouver son maître : encore faudra-t-il, pour la dompter, que la forte épée de la France vienne a trois reprises s'abattre sur elle, et les hommes qui la tiendront, cette épée, s'appelleront Henri IV, Richelieu, Louis XIV. »

Il n'avait point été difficile à Maximilien de rattacher à l'Autriche une province qui ne connaissait la domination française que par les rigueurs de Louis XI ou l'incapacité administrative de Charles VIII ; son fils, Philippe le Beau, devenu possesseur de la Franche-Comté par l'avènement de son père à l'Empire, resserra encore les liens d'affection qui attachaient les Comtois à sa maison. Il visita deux fois leur province, présida les états et confirma les privilèges de la bourgeoisie. Il avait épousé Jeanne, infante d'Espagne, et c'est de cette alliance que découlèrent plus tard lés droits de Charles-Quint sur la Comté.

L'intervalle qui sépara le règne de Philippe de l'avènement du grand empereur fut rempli par la régence de marguerite, deux fois veuve avant d'avoir été mariée, et qui laissa dans le pays un souvenir durable de ses qualités aussi aimables que solides. C'est à cette époque aussi que se rattache le grand mouvement suscité par les prédications de Luther et de Munzer. Leurs paroles trouvèrent de l'écho dans cette province, si hostile à toutes les oppressions ; mais les effets de la réforme religieuse furent amortis par la tolérance même qu'elle rencontra chez ses adversaires, et la révolte des paysans eut dans la Comté un caractère particulier qui la fait ressembler aux guerres des hussites plutôt qu'à la Jacquerie de France.

Le sol était raffermi quand Charles-Quint prit en main l'administration du pays que la comtesse sa tante avait si habilement gouverné. Il se conforma scrupuleusement aux instructions qu'elle lui avait tracées dans son testament ; il hérita surtout des sympathies profondes que Marguerite avait conservées jusqu'à sa mort pour la Franche-Comté.

Rien ne put jamais distraire le puissant monarque de la bienveillante sollicitude avec laquelle il veillait sur les destinées de cette province de prédilection. Chaque ville reçut quelque témoignage particulier de sa libéralité et de son affection ; c'est à des Comtois qu'il confia les postes les plus importants de son gouvernement ; à sa cour, dans son intimité, il aimait à se sentir entouré de ces fidèles Bourguignons, et l'histoire en cite un nombre considérable qui, par l'éclat de leurs services ou l'importance de leur position, ont participé à la gloire de son règne.

La mort de Charles-Quint mit un terme à cette ère de splendeur et de prospérité ; le fanatique Philippe II compromit au dedans et au dehors les destinées de la Franche-Comté. L'inquisition, établie par lui, fit couler des flots de sang, jeta la perturbation dans ces populations tolérantes et paisibles, excita les passions religieuses et entraîna le pays dans les luttes désastreuses du XVIe siècle.

En février 1595, le bailliage d'Amont fut envahi par six mille soldats lorrains, commandés par deux anciens capitaines ligueurs, d'Aussonville et Beauvau-Tremblecourt, qui promenèrent dans toute la contrée le pillage, le meurtre et l'incendie. Cette expédition livrait les clefs de la province à Henri IV, qui, quelques mois plus tard, y remportait la célèbre victoire de Fontaine-Française et se vengeait sur les habitants inoffensifs des justes griefs qu'il avait contre le roi d'Espagne. Ce n'était là encore que le commencement des épreuves auxquelles était réservé ce malheureux pays ; le traité de Vervins remit les choses dans .l'état où elles étaient avant la guerre, c'est a dire dans un provisoire plein de périls.

Richelieu reprit l'oeuvre de Henri IV, et le prince de Condé pénétra en Franche-Comté. Les haines séculaires de la France et de l'Espagne semblaient avoir adopté cette province pour champ clos ; c'est là, en effet, que se vidaient toutes les querelles ; mais plus la constitution de l'unité française rendait indispensable l'incorporation de ce pays, plus les habitants luttaient avec énergie et désespoir contre ce qu'ils appelaient la domination de l'étranger et la perte de leur indépendance.

La résistance aux efforts de Richelieu, guerre de dix ans, amena successivement dans le pays les plus illustres capitaines du temps ; après Condé, ce furent Turenne, Villeroy, Longueville et ce prince de sanglante mémoire, Bernard de Saxe-Weimar, le fléau du bailliage d'Amont, pillant, rançonnant, dévastant tout sur son passage ; il ne s'attaquait qu'aux petites places ; il prit Jonvelle, Jussey, Champlitte, Pierrecourt, et, comme les habitants de ce village avaient tué quelques hommes de son avant-garde, il livra les habitations aux flammes et passa la population au fil de l'épée.

Aux attaques incessantes qui s'acharnaient contre elle, la Franche-Comté opposa victorieusement l'indomptable énergie de quatre villes, Hâle, Gray, Salins et Besançon, qui repoussèrent tous les assauts comme elles rejetaient toutes les offres de capitulation ; le génie patriotique de deux capitaines comtois, le baron d'Amans et Lacuzon, qui se maintenaient dans les montagnes et qu'aucun échec ne pouvait ni abattre ni décourager ; enfin, l'héroïque et mâle courage d'une femme, de la jeune et belle comtesse de Saint-Amour, dont l'exemple entraînait sur les remparts des villes assiégées les mères, les femmes et les filles des combattants.

Louis XIV n'aurait sans doute pas été plus heureux que Henri IV et Richelieu, si, comme eux, il n'avait eu recours qu'a la force de ses armes ; mais, profitant de la position qu'avait maintenue la paix de Munster, en 1648, laissé en possession de plusieurs places au cœur du pays, il fit de la le siège des consciences, et toutes ne furent pas imprenables comme les glorieuses cités comtoises.

Éblouis par les pompes de Versailles, gagnés peut-être aussi par d'autres séductions, l'abbé de Watteville pratiqua la noblesse, d'Aubépin fit circonvenir la bourgeoisie des parlements ; le peuple, trahi par ses anciens chefs, abandonné par l'Espagne épuisée, n'eut mémo plus à défendre ses forteresses, que les gouverneurs livraient a prix d'argent. Le 4 juillet 1674, dernier effort de la nationalité comtoise, la ville de Faucogney succombait après trois jours d'assaut, les habitants étaient passés par les armes, la conquête était accomplie, et Louis XIV pouvait se faire représenter sur un arc de triomphe en conquérant et en dominateur de la Franche-Comté.

Nous avons ailleurs caractérisé son règne et celui de ses successeurs ; c'est un sujet sur lequel il serait plus pénible encore qu'inutile de revenir. Si le bailliage d'Amont ne fut français réellement et de coeur que depuis 1789, il a pris dès lors une bonne et glorieuse place dans la nouvelle famille ; le bataillon de la Haute-Saône en 1792, les patriotes comtois en 1814 et 1815 ont scellé de leur sang le pacte d'alliance qui les unit pour toujours à la France. L'année 1870-1871 réservait à ce département une nouvelle et douloureuse occasion de montrer son patriotisme.

A la fin de la notice historique que nous avons consacrée au département du Doubs, nous avons raconté les événements de la guerre franco-allemande qui ont eu pour théâtre le territoire de ce département, c'est-à-dire de la lamentable retraite de la première armée de la Loire vers la frontière, suisse, après les combats d'Héricourt et de Montbéliard. Nous nous proposons de reprendre notre récit un peu plus haut et de faire connaître les faits militaires concernant la même armée, qui se sont accomplis à cette époque dans le département de la Haute-Saône, notamment les batailles de Villersexel et d'Héricourt.

Dès le 3 janvier 1871, la première armée de la Loire devenue l'armée de l'Est, placée sous les ordres du général Bourbaki, se mettait en mouvement. Le général en chef prenait ses dispositions pour se porter sur Belfort et débloquer cette place, assiégée par le général allemand de Werder, commandant le XIVe corps ou corps d'opérations d'Alsace.

A cette date, Vesoul était occupé par les troupes du mye corps, une brigade badoise était à Gray, la division Schmeling à Villersexel, à l'embranchement des routes de Dijon, Gray et Vesoul sur Montbéliard et Belfort. Héricourt était gardé par divers détachements ennemis. Le 4 janvier, la division Cremer reçoit l'ordre de marcher sur Vesoul ; mais les avant-postes français rétrogradent sur Gray, et notre armée se dirige directement sur Belfort. Le général de Werder manoeuvre de façon à couper la route de l'armée française, qui était, hélas ! très mal équipée et mal nourrie.

Le 8 janvier, celle-ci était signalée à Montbozon, et les deux armées, suivant deux routes convergentes, se trouvaient à 20 kilomètres environ de Villersexel où ces routes se croisaient. Le 9, la division Schmeling enlevait Villersexel ; mais l'armée française arrivait successivement et se présentait devant la petite ville fortement retranchée par les troupes allemandes A dix heures du matin, le combat s'engage et se prolonge jusqu'à dix heures du soir.

La ville, clef de la position et qui a donné son nom a la bataille, est prise et reprise et finit par nous rester. Le général Bourbaki déploya dans cette journée sou audace habituelle, menant lui-même au feu ses colonnes d'attaque. Nous restons maîtres des positions ; l'ennemi, abandonnant le champ de bataille, se retire sur Lure, au nord, et de là rejoint le corps de blocus devant Belfort, amenant au général de Werden un renfort urgent. La présence du général Cremer sur la route de Vesoul à Lare eût amené un désastre pour l'ennemi ; malheureusement, un froid de 18° au-dessous de zéro avait retardé le jeune et vigoureux général, qui le 8 seulement quittait Dijon, et l'empêchait d'arriver a temps pour la bataille du lendemain. Les Allemands perdirent plus de 1 000 hommes à la bataille de Villersexel.

Le 10 janvier, le général français laisse reposer ses troupes exténuées ; le 11, il reprend sa marche vers les positions ennemies de la Lisaine, mais avec une grande lenteur, tant le froid est intense. Le 13, l'armée française repoussait à d'Arcey, à 20 kilomètres de Villersexel et à 15 de Montbéliard, les avant-postes allemands ; sa gauche était devant Lure et forçait le colonel Willisen de se replier, le 14, sur Ronchamp.

Pendant la nuit du 14 au 15, le thermomètre descend à 17° au-dessous de zéro. Dès le matin pourtant, Bourbaki recommence ses attaques contre les lignes de la Lisaine, et essaye d'enlever d'abord Chagey, à la droite des Allemands. Repoussé, il tente inutilement jusqu'au soir de percer la ligne à Lure et à Héricourt.

« La canonnade ne discontinue pas, écrit l'auteur de l'ouvrage intitulé : la Guerre au jour le jour (1870-1871). Vers midi, une vigoureuse attaque est dirigée sur le centre de la position de Werder, a Busserel et a Béthancourt. Les chemins sont détestables et glissants. La division Cremer, retardée par la marche sur la gauche du XVIIIe corps, ne peut entrer en ligne qu'à trois heures. En résumé, pendant celle journée, nous tentons vainement d'enfoncer le centre et nous couchons sur nos positions. »

Le 16, la bataille recommence au point du jour, du côté d'Héricourt et de Busserel, puis près de Montbéliard. Le 17, après avoir combattu de huit heures du matin à quatre heures du soir, après une lutte héroïque de trois jours, le général en chef reconnaît l'impossibilité de forcer le passage et ordonne la retraite. L'ennemi, dont les troupes sont aussi fatiguées que les nôtres, n'ose nous poursuivre. Le général Bourbaki apprend alors que le XVIIe corps allemand menace ses lignes de retraite ; il donne ses ordres pour hâter la marche de l'armée sur Besançon, ne se dissimulant pas l'épouvantable position dans laquelle il va se trouver.

On sait le reste. Notre armée, décimée et en désordre, ne put se réorganiser et dut se résigner à passer désarmée la frontière de la Suisse hospitalière. Les pertes occasionnées au département de la Haute-Saône par l'invasion se sont élevées au chiffre considérable de 13 825 505 fr. 86.

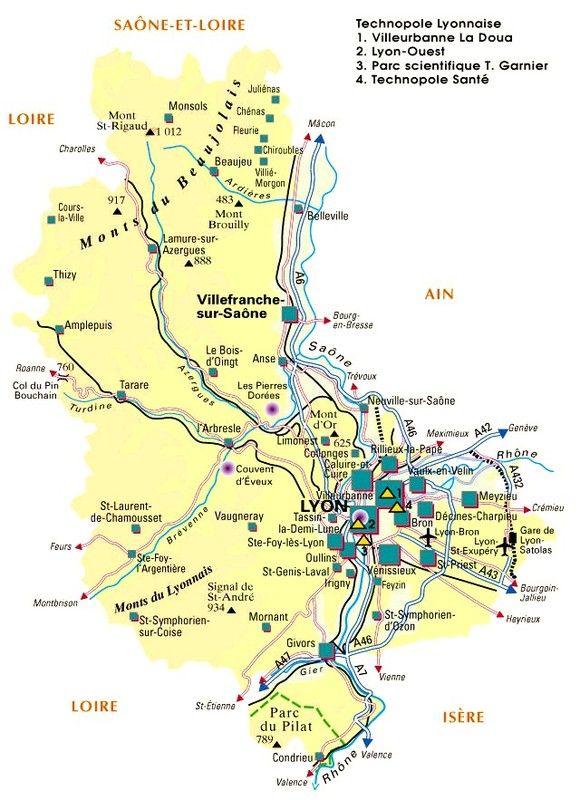

Les départements et leur histoire - Rhone - 69

Lyon

2ème partie

C'est ainsi que le Lyonnais et sa ville, après avoir subi sous ses comtes, puis ses archevêques, la domination des rois de Bourgogne transjurane et de Provence, et ensuite de l'Empire depuis le temps où Lothaire l'avait donné à sa sœur Mathilde, rentra sous la domination des rois de France, non plus comme un fief lointain et de mouvance incertaine, mais comme partie intégrante de la France royale. Une condition expresse de l'acte de réunion était que jamais un roi ne pourrait aliéner cette province et la donner en apanage.

En traitant l'histoire du Lyonnais, nous avons forcément laissé de côté cette autre partie du département actuel qui a été prise au Beaujolais. Nous avons vu que le Beaujolais (Bellojocensis ager), borné au nord par le Charolais et la Mâconnais, au sud par le Lyonnais et le Forez, à l'est par la Saône et à l'ouest par le Forez, avait commencé à jouir d'une existence distincte en 920, avec Bérard ou Bernard, fils puîné de Guillaume, comte de Lyonnais et de Forez. Son histoire et celle de la seigneurie ne sont pas connues jusqu'à Guichard, successeur d'un Béraud II, qui mourut vers 967.

Ce fut pendant longtemps une race pieuse que celle des sires de Beaujolais : Guichard Ier fit à l'abbaye de Cluny de nombreuses donations ; son fils, Guichard II, possédé du désir de visiter les Lieux saints, accorda, avant son départ, à l'église de Mâcon, réparation de quelques exactions et concéda à son évêque de grands privilèges ; Humbert Ier ne fut pas moins libéral, et voici en quels termes son fils Guichard III, qui lui succéda, rapporte dans la charte de fondation les motifs qui l'engagèrent à élever, en 1115, le prieuré du Joug-Dieu qui, en 1137, fut érigé en abbaye, et a été sécularisé à la fin du VIIe siècle, par sa réunion à la collégiale de Villefranche.

« Une nuit, dit la charte accordée en l'an 1118, étant seul dans ma demeure de Thamais, j'eus la vision suivante : six hommes vénérables, tout resplendissants de lumière, m'apparurent ayant des jougs à leur cou et tirant une charrue sur laquelle était appuyé le saint homme Bernard, abbé de Tyron, un aiguillon à la main, dont il les piquait pour leur faire tracer un sillon droit. A mesure qu'ils avançaient, je voyais sortir des fruits en abondance. Après avoir longtemps songé a cette vision, j'allai trouver l'abbé Bernard à qui j'offris ce même lieu de Thamais, avec ses dépendances pour y mettre des hommes qui, sous le joug du Seigneur, prieront continuellement pour moi et les miens ; ce qu'il m'accorda volontiers, et, pour conserver la mémoire de la vision dont je viens' de parler, je veux que ce monastère s'appelle le Joug-Dieu. »

En 1129, le même Guichard eut l'honneur de recevoir dans son château de Beaujeu le pape Innocent II, lorsque l'antipape Anaclet se fut rendu maître de Rome ; puis, mettant le comble à sa piété, il prit l'habit de religieux a Cluny, où il mourut en 1137.

Son fils Humbert II ne suivit d'abord pas la même voie de salut que ses prédécesseurs ; sa conduite fut d'une extrême licence ; mais bientôt touché de repentir, il passa en terre sainte et entra dans l'ordre des Templiers. Sa femme Alix, fille du comte de Savoie, sans le consentement de laquelle il avait pris ce parti, obtint du pape Eugène III, par le crédit de l'archevêque de Lyon et de l'abbé de Cluny, qu'il fût rendu à la vie séculière, sous la seule condition de faire une fondation pieuse.

Humbert revint alors de terre sainte et son retour fut un grand triomphe pour le clergé. « Les brigands, dit à ce sujet Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, les pillards des biens de l'Église, des veuves et de tout le pauvre peuple qui était sans défense, tremblèrent en le voyant reparaître. Il ne trompa l'attente ni des uns ni des autres. Il atterra tellement le vicomte de Mâcon, ce loup qui, le matin, le soir et la nuit ravageait nos terres, qu'il lui fut permis de dire avec Job : Je brisais les mâchoires du méchant et j'arrachais la proie de ses dents. »

Humbert n'avait pas perdu, en se convertissant, ses habitudes guerrières et son caractère ambitieux ; il porta ses armes chez les seigneurs voisins et se fit céder par Renaud III, sire de Beaugé de Bresse et d'une partie de Dombes, quelques châteaux et ce dernier pays. Nous avons vu comment Humbert sut empêcher les effets de la concession surprise par le comte de Lyonnais et de Forez au roi Louis VII, pour l'abbaye de Savigny. Sur la fin de ses jours, ce puissant baron se retira a Cluny, où il mourut en 1174.

Humbert III, son successeur, n'eut pas la piété de ses aïeux ; il continua la guerre contre le seigneur de Bresse et ne craignit pas de porter aussi ses armes sur les terres de cette abbaye de Cluny, où son père était mort et où reposaient ses cendres. Mais il fut le fondateur de Villefranche qui depuis est devenue la capitale du Beaujolais et joignit a ses domaines la seigneurie de Montpensier.

Guichard IV, fils de Humbert II, épousa la soeur de Philippe-Auguste et prit part à la croisade contre les Albigeois, avec Louis de France, plus tard Louis VIII. Ce sire de Beaujolais joua un rôle important dans la politique du temps ; il alla comme ambassadeur du roi de France trouver le pape Innocent III et l'empereur de Constantinople, qui le renvoya chargé de riches présents.

A son retour par Assise, il obtint de saint François trois religieux de son ordre qu'il amena a Villefranche, où il fonda pour eux le premier couvent que cet ordre ait eu en France. Sur les murs du cloître, encore subsistant a la fin du XIIIe siècle, on lisait : Guichard de Beaujeu, revenant ambassadeur de Constantinople, ramena trois compagnons de saint François d'Assise, fonda leur couvent de Pouillé-le-Châtel, l'an 1210, où ils demeurèrent six ans ; de là, furent amenés et fondés en ce lieu, par le même Guichard, l'an 1216. Entièrement dévoué à la maison de France, Guichard retourna avec Louis, en 1215, dans le Languedoc, puis l'accompagna dans son expédition d'Angleterre, où il mourut à Douvres (1216).

Son fils, Humbert IV, continua les relations d'amitié qui unissaient sa famille à la maison de France ; il fut nommé gouverneur du Languedoc par Louis VIII, et ce titre lui fut confirmé par Louis IX en 1227. Humbert prit part à toute la guerre désastreuse du Midi, et nous le reverrons dans ces départements malheureux qu'a ravagés la guerre des Albigeois. Baudouin II, empereur latin de Constantinople, ayant fait un voyage en Europe, en 1239, pour chercher du secours, fut reconduit dans ses États par Humbert. La dignité de connétable, que son cousin, le roi de France, saint Louis, lui accorda à son retour l'année suivante, fut la récompense de tous les services qu'il avait rendus à la maison royale. En 1248, le sire de Beaujeu suivit le roi dans son expédition en Égypte, et il y trouva la mort en 1250.

Après lui, Guichard V gouverna jusqu'en 1265 et, dit une vieille chronique, « fut fort plaint et regretté de toutes manières do gens quand il trespassa, car ce fut en son tems ung sage prince et de bonne conduite : par quoy ce fut une moult grant perte tant pour le royaume que pour son pays et ses parens. »

Humbert mourut sans postérité mâle ; sa fille, Isabelle, lui succéda, non sans contestation de la part de ses neveux, et transmit la seigneurie a son second fils Louis de Forez, qu'elle avait eu de son mariage avec Renaud, comte de Forez. Louis eut quelques démêlés avec les seigneurs voisins et les archevêques de Lyon, et mourut en 1290 ou 1291.

Son successeur, Guichard VI, gouverna jusqu'en 1331 et mérita d'être surnommé le Grand ; ses guerres furent nombreuses ; il prit part, entre autres, à celle de Flandre, avec Philippe de Valois, et commanda un corps d'armée à la bataille de Cassel, en 1228. Il mourut dans cette guerre, et son corps fut rapporté dans sa seigneurie et inhumé dans un tombeau qu'il avait fait faire exprès, dès sa jeunesse, à l'église de Belleville. Son épitaphe est curieuse ; nous la donnons comme un spécimen du latin de cette époque :

| Ter et milleno primo ter quoque deno, Princeps Guichardus, leo corde, gigas, leopardus, Audax bellator et nobilitatis amator, Nunquam devictus bello, pro militia ictus, Vincitur a morte : coeli pateant sibi porta ! |

L'an mille trois [cent] et aussi trois fois dix plus un, le seigneur Guichard, lion par le cœur, géant, léopard, audacieux guerrier et ami de la noblesse, jamais vaincu à la guerre, frappé dans les combats, est vaincu par la mort ; que les portes du ciel s'ouvrent à lui !

Il avait été grand chambellan et seigneur gouverneur des rois Philippe le Bel, Louis le Hutin, Philippe le Long, Charles le Bel et Philippe de Valois. Son fils, Édouard Ier (1331-1351), « estoit fort dévot à la vierge Marie ; il mena quantité de gentils-hommes au voyage d'oultre-mer à ses propres couts et dépens et batailla longtemps contre ceux qui tenoient la loi de Mahomet. » Il fit aussi la guerre aux Anglais et périt dans un combat près d'Ardres, fidèle a l'alliance de sa famille avec la maison de France. Antoine, son fils, se distingua à la bataille de Cocherel (1364), puis s'attacha à la fortune de Bertrand Du Guesclin et mourut en 1374, a Montpellier.

Antoine ne laissait pas d'enfants ; ce fut Édouard II, petit-fils de Guichard VI, qui lui succéda. De ce seigneur datent les privilèges et immunités accordés à Villefranche, et dont il sera plus amplement question à l'article consacré à cette ville. Édouard eut à soutenir contre Marguerite, soeur du dernier baron de Beaujeu, une guerre pour la succession a la seigneurie ; il y eut accommodement, puis rupture, et enfin un traité définitif, en 1383, après des combats désavantageux pour Édouard et quelques conquêtes d'Amédée le Rouge, fils de Marguerite et du comte de Savoie, dans ses domaines.

Le fait capital du gouvernement d'Édouard fut sa double querelle avec le roi de France Charles VI, qui montre quelle extension avait prise l'autorité de nos rois et comment leur justice s'exerçait dans les seigneuries féodales. Édouard, était d'un caractère avide et hautain ; il avait saisi le douaire de Béatrix, femme de son prédécesseur ; celle-ci en appela au roi de cette violence. Un jugement fut rendu contre Édouard au parlement de Paris ; mais quand les huissiers royaux vinrent lui signifier l'arrêt, il les maltraita et les fit chasser. Un arrêt de corps fut signifié contre sa personne ; le comte se défendit contre les commissaires, sergents et archers du Châtelet envoyés pour l'exécution du jugement.

Mais enfin il fut pris et amené au Châtelet, détenu prisonnier, puis relâché seulement à l'intercession du comte de Savoie, et Charles VI signifia par les lettres de rémission : « qu'il souffrira lever dans sa seigneurie de Beaujeu les aides que Sa Majesté a imposés, comme aussi les arrérages des rentes échues ; faute de quoy ladite grâce sera sans nul effet. »

Mais rentré dans ses domaines, le baron ne devint pas plus circonspect et n'adoucit pas la rudesse de son caractère. II enleva une fille de Villefranche ; ajourné au parlement pour ce méfait, il fit jeter par les fenêtres du château de Perreux l'huissier qui vint lui faire la citation. Arrêté et conduit en prison à Paris, il courait risque de perdre la tête et rie fut sauvé que par le crédit du duc de Bourbon et moyennant la cession qu'il fit à ce prince du Beaujolais, au cas où il mourrait sans enfants légitimes. Le cas se réalisa quelque temps après, en 1400, et la baronnie entra ainsi dans les vastes États de la maison de Bourbon.

Un héritier de cette famille, Pierre IV, fils de Charles de Bourbon, obtint en 1475, de son frère aîné, héritier du duché, la baronnie de Beaujeu, et ce fut lui qui épousa la célèbre princesse Anne, fille de Louis XI, qui, pendant la minorité de son frère Charles VIII, poursuivit contre les derniers seigneurs la politique de son père, avec presque autant d'habileté que lui.

En 1488, les revenus du Beaujolais,. sinon le titre de seigneur, passèrent au cardinal Charles de Bourbon, en échange de ses droits sur le Bourbonnais dont Anne se saisit au nom de son époux ; puis, par une fille de Pierre de Beaujeu et d'Anne de France, Suzanne, le Beaujolais passa à Charles III, comte de Montpensier, dauphin d'Auvergne et ce fameux duc de Bourbon qui, chassé de France par la spoliation de Louise de Savoie, mère de François Ier, porta les armes contre sa patrie.

Le Beaujolais réuni à cette époque fut, en 1560, donné par François II a Louis le Bon, duc de Montpensier, et par succession parvint à Marie de Bourbon, épouse de Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, et passa, du chef de cette princesse, à sa fille Anne-Marie-Louise d'Orléans, la fameuse Mademoiselle, née en 1627 et morte sans alliance publique en 1683. Le Beaujolais fit alors partie jusqu'en 1789 des possessions de la seconde famille d'Orléans.

On appelait Franc-Lyonnais une petite contrée d'environ deux lieues et demie de longueur sur une de largeur, s'étendant sur la rive gauche de la Saône ; elle contenait 13 paroisses exemptes de taille, d'où le nom qu'elle portait. Elle jouissait, disait-on, de ce privilège sous les rois de Bourgogne et les empereurs et ne s'était donnée à la France qu'à la condition qu'il serait maintenu.

Ce fut Louis XI qui, en 1477, la réunit a la couronne. Le Lyonnais, le Beaujolais, le Forez et le Franc-Lyonnais furent réunis en un grand gouvernement qui a subsisté jusqu'en 1790. Outre le gouverneur général, il y eut un lieutenant du roi et un grand bailli d'épée pour le Beaujolais et un sénéchal pour le Lyonnais. Toute la généralité ressortissait au parlement, à la cour des aides et à la chambre des comptes de Paris. Le présidial de Lyon date de 1552.

En 1790, lors de la répartition de la France en départements, on forma le vaste département de Rhône-et-Loire, qui, après le siège de Lyon par la Convention, fut scindé en deux, celui de la Loire, avec Montbrison pour chef-lieu, et celui du Rhône, qui conserva pour capitale Lyon, un instant appelé Commune-Affranchie (1793).

On a pu suivre, dans le récit que nous venons de faire, l'effacement graduel des influences provinciales jusqu'à leur absorption dans la grande unité française, résultat de la nouvelle division territoriale en 1790. A dater de cette époque surtout, l'histoire de Lyon sera l'histoire du Lyonnais et du département du Rhône tout entier.

Au XIXe siècle, l'habitant du Lyonnais, et cette description s'applique aussi bien à l'homme de la ville qu'à celui de la campagne, est plutôt petit que grand, plus souvent brun que blond ; image vivante du sol qu'il habite, ce n'est déjà plus le Nord et ce n'est point encore le Midi.

On décrit alors le Lyonnais comme sobre, actif, dur à la peine, humble et naïf de coeur ; d'un abord un peu timide, mais d'un commerce sûr et d'une amitié fidèle ; il est de moeurs douces et pures, il est resté l'homme de la tradition et de la famille ; chez lui, mieux qu'ailleurs, la probité en affaires a résisté aux entraînements de l'amour du gain ; il y a je ne sais quelle discrète mesure dans toutes ses actions ; la simplicité est comme un produit du sol ; sur les marchés de la campagne, rien ne distingue le plus riche cultivateur du métayer le plus modeste, et, en traversant les rues de Lyon, on ne devinerait jamais, à l'aspect de ces maisons aux murs sombres et aux portes basses, qu'elles renferment les comptoirs de négociants dont la signature est connue et respectée sur toutes les places de l'ancien et du nouveau monde.

Les départements et leur histoire - Rhone - 69 -

1ère partie

Le territoire qui forme le département du Rhône avait été habité primitivement par les Ségusiens, peuple gaulois de la clientèle des Éduens. Inférieurs, pour l'importance politique, aux Éduens, aux Arvernes et aux Séquanais, les Ségusiens n'ont pas eu une histoire particulière ; ils se sont attachés à la destinée du peuple qui étendait sur eux son vaste patronage et ont eu le même sort.

Le voisinage des colonies phéniciennes et phocéennes de la Méditerranée et de la province romaine exerça quelque influence sur leurs moeurs et leur caractère ; ils se montrèrent mieux disposés que le reste des populations gauloises à subir la domination de Rome. On sait que, 124 ans avant Jésus-Christ, le consul Domitius Ahenobarbus était intervenu, par l'intermédiaire de Marseille, dans un démêlé survenu entre la confédération des Éduens et celle des Arvernes unie aux Allobroges. Biteuth, roi des Arvernes, fut vaincu dans une grande bataille.

C'est dans cette occasion qu'il fut donné aux Ségusiens de voir pour la première fois les légions romaines ; ils n'avaient encore qu'un seul établissement de quelque importance, Forum Segusianorum (Feurs). César compta ce peuple au nombre de ses alliés lorsqu'il soumit les Gaules ; une seule fois ils se soulevèrent ; ce fut en l'an 52, dans cette dernière grande campagne où toutes les confédérations galliques, si longtemps divisées, se réunirent autour de l'Arverne Vercingétorix.

Mais le héros de l'indépendance gauloise succomba, et les anciens alliés de Rome se firent aisément a la domination nouvelle. Ils n'eurent d'ailleurs pas a se plaindre d'avoir subi ce joug ; peuplade secondaire de la Gaule, au temps de leur indépendance, ils acquirent tout d'un coup, par la fondation d'une ville, la plus haute importance ; Rome leur donna Lyon. Les Ségusiens furent compris par Auguste dans la province Lyonnaise, puis dans la première Lyonnaise, par Dioclétien, lors de la nouvelle division de l'empire (292).

A la dissolution de l'empire romain, ce pays fut l'un des premiers qui vit les invasions barbares ; les Burgondes s'établirent au milieu d'eux de 413 à 419. Le contact des barbares fut pénible à ce peuple presque façonné à la politesse romaine, si l'on en croit le portrait que le poète de Lyon, au Ve siècle, Sidoine Apollinaire, trace des nouveaux venus : « ... Que faire au milieu de ces géants de sept pieds ? Est-il permis d'écrire rien d'élégant au milieu de soldats dont la longue chevelure est imprégnée de beurre aigre, et qui parlent une langue que nous ne comprenons pas ? Peut-on chanter quand on a l'âme et le visage tristes ? Vos yeux sont bien heureux de ne pas voir des gens semblables, et vos oreilles de ne pas les entendre ! Heureux surtout votre odorat de ne pas sentir ces hommes puants qui mangent par jour dix bottes d'oignons ! Quelle muse se ferait comprendre au milieu d'ivrognes criant toujours pour égayer leurs débauches ! De tels dominateurs, comme vous le pensez, mettent de terribles obstacles au désir qu'on aurait d'être joyeux. Mais je m'arrête de peur qu'on ne prenne ceci pour une satire et qu'on ne me dénonce aux Bourguignons. »

Les anciens Ségusiens n'étaient cependant pas les plus mal partagés des peuples de la Gaule, et leurs maîtres étaient réputés les plus doux entre les barbares ; Paul Orose prétend qu'ils traitaient les Gaulois parmi lesquels ils vivaient moins en . sujets qu'en frères, et tout en faisant la part de l'exagération de ce témoignage, nous avons la certitude qu'ils se montrèrent moins durs envers les populations conquises que les Wisigoths, et surtout que les Francs.

Les Ségusiens purent comparer les dominations Burgonde et franque quand, en 534, à la suite des démêlés des fils de Clovis et de Gondemar, fils et successeur de Gondebaud, ils eurent pour maître Childebert, roi de Paris. A la mort de ce roi (558), ils furent réunis au reste de la monarchie franque par Clotaire et, après ce dernier, ils passèrent à son fils Gontran (561).

Les maux de toute nature fondirent à cette époque sur le pays ; ce furent d'abord les fleuves qui débordèrent, puis une disette générale suivie de la peste ; enfin une nouvelle invasion aussi terrible que les précédentes, celle des Sarrasins, qui s'emparèrent de la capitale du pays et n'en furent chassés que par Charles Martel (732). Au temps de Charlemagne, le Lyonnais respira sous la bienfaisante administration du sage et savant. Leydrade, ami du roi germain, qui lui-même, dit-on, eut un instant l'intention de venir habiter, près de Lyon, le célèbre monastère de l'île Barbe.

Le Lyonnais échut a Lothaire, par suite du traité de Verdun (843). Cet empereur le laissa à son fils Charles, qui le transmit a son second fils Lothaire II le Jeune ; puis, un an après la mort de ce prince, la province lyonnaise et le Beaujolais qui se trouve plus au nord, et qui jusque-là avait suivi les mêmes vicissitudes, entrèrent, par le traité de Mersen (870), dans le partage de Charles le Chauve.

Cette même année, ces deux provinces, réunies au Forez, furent données au comte Guillaume Ier, dont le fils, Guillaume Il , rendit la dignité de comte de Lyon héréditaire dans sa famille. Guillaume II eut deux fils, Artaud et Bernard ; l'aîné, comte de Forez, réunit a cette province le comté de Lyon ; Bernard eut pour sa part le Beaujolais, qui, à partir de ce moment, eut une existence distincte et une histoire particulière (920).

A la faveur des troubles que les incursions normandes, la déposition de l'empereur Charles le Gros et l'établissement de la féodalité amenèrent sur tout le sol gaulois, un seigneur, Rodolphe, fils de Conrad, comte d'Auxerre, s'était fait proclamer roi de la Bourgogne transjurane (888).

Son fils Rodolphe II avait réuni la Provence à ses États. Le Lyonnais, situé dans une position intermédiaire entre la France et ce royaume de Provence, devint d'autant mieux un fief indépendant que les derniers Carlovingiens et les nouveaux rois d'Arles s'en disputaient la mouvance. Lothaire, fils de Louis d'Outre-mer, mariant sa sœur Mathilde au roi d'Arles Conrad le Pacifique (955), lui donna en dot ses droits de suzeraineté sur le comté de Lyon.

Le comte était alors Artaud, qui gouverna de 920 a 960. Giraud Ier (960-990), puis Artaud II, l'un des bienfaiteurs de l'abbaye de Cluny (990-1007), lui succédèrent. Ce dernier laissait deux fils en bas âge ; l'aîné, Artaud III, succéda à son père dans le Lyonnais. Le gouvernement d'Artaud III fut plein de vicissitudes. Lyon avait pour archevêque un membre de la famille suzeraine des rois d'Arles, Burchard, fils de Conrad le Pacifique et frère de Rodolphe III, dernier prince qui régna. Ce Burchard regarda le comté de Lyon comme son apanage et en fit hommage a l'empereur allemand Conrad le Salique, le même qui, à la mort de Rodolphe III, hérita de la Bourgogne transjurane et du royaume d'Arles.

Chassé du Lyonnais, son héritage, Artaud III y rentra les armes à la main avec l'appui de son frère et peut-être aussi à la sollicitation secrète des Capétiens de France, qui pouvaient ne pas voir avec plaisir la suzeraineté du Lyonnais passer à l'empire. Burchard fut a son tour chassé, puis il revint par la toute-puissante protection de sa famille, et un accord fut conclu entre le comte et l'archevêque.

Le comte abandonna grand nombre de ses droits seigneuriaux sur sa riche capitale, Lyon, et reçut, en échange, des terres que l'archevêque possédait dans le Forez. Artaud survécut peu à cet arrangement ; à sa mort, son frère Giraud joignit le titre de comte du Lyonnais a ceux de comtes de Roannais et de Forez qu'il possédait déjà ; mais ce titre fut plus nominal que réel.

L'archevêque Burchard mourut en 1031 et eut pour successeur son neveu Burchard, qui considérait le titre de son oncle comme un droit héréditaire. Giraud prit les armes, expulsa le nouvel archevêque et voulut le remplacer par un de ses fils ; mais Burchard recourut a l'empereur allemand Conrad, auquel il avait renouvelé l'hommage et le serment déjà prêté par son oncle. Conrad envoya une armée , chassa Giraud et son fils, rétablit Burchard et lui donna toute autorité. C'est ainsi que la ville de Lyon échangea la domination immédiate de ses comtes contre celle de ses archevêques ; Giraud ne reparut plus dans la ville, et son fils, Artaud IV, tout en prenant le titre de comte du Lyonnais (1058-1076), fit du Forez, qu'il possédait également, le lieu habituel de son séjour.

Rien n'égale la barbarie et la brutalité de cette époque ; la misère était générale parmi les populations du Lyonnais ; les dissensions des seigneurs, loin de profiter a leur repos, redoublaient la tyrannie et les exactions que chacun se croyait en droit d'exercer. La plus haute classe de cette société féodale n'échappait pas a la sauvage férocité des moeurs germaines que la religion était insuffisante à contenir, et que ne tempérait pas encore la politesse de la chevalerie et de ses institutions.

Entre autres enfants, Giraud II, père d'Artaud IV, avait eu deux filles ; l'une d'elles, Rotulfe, épousa Guignes de L'Arieu, l'un des principaux seigneurs du Forez. L'autre, Prève, bien que d'une éclatante beauté et recherchée par de fiers barons, fut touchée de la grâce et ne voulut avoir que le Seigneur pour époux, dit la légende.

Ses jours s'écoulaient dans un monastère au milieu des prières et d'un pieux recueillement, quand un des chevaliers qui avaient brigué sa main s'en vint la trouver et s'efforça de l'arracher a sa retraite ; vainement Prève lui rappela qu'elle avait consacré à Dieu sa virginité et que tenter de la détourner de ses devoirs était une entreprise sacrilège ; ni larmes ni touchantes raisons ne purent convaincre celui qui l'obsédait. Alors, la fille du comte lyonnais s'enferma dans une noble fierté et chassa de sa présence un homme qui ne craignait pas d'outrager Dieu et l'une de ses servantes jusque dans son sanctuaire.

Le chevalier, plein de courroux, partit méditant une terrible vengeance ; il vint à la cour de Giraud et alla trouver ses trois fils Artaud, Geoffroy-Guillaume et Conrad. « Savez-vous, leur dit-il, pourquoi votre soeur Prève a rejeté avec mépris les plus braves de vos amis et tous les seigneurs des deux comtés ? C'était pour se retirer, sous prétexte de religion, dans un lieu reculé et y vivre en débauche avec serfs et vilains. »

Les jeunes gens le crurent ; ils prirent leurs armes, montèrent vite leurs chevaux et coururent au monastère. Prève était en prière ; mais, sans vouloir rien voir et rien entendre : « La voila donc ! s'écrièrent-ils, celle qui déshonore le comte et les fils du comte ! » Et ils lui plongèrent une épée dans les reins, puis ils coupèrent sa tète et jetèrent le cadavre dans un puits ; ensuite ils revinrent contents d'avoir vengé leur honneur.

Mais voilà que la stérilité frappa toute la contrée et que des signes de feu annonçaient dans le ciel le courroux céleste ; si on cherchait de l'eau dans le puits où avait été jeté le corps de l'innocente, on n'en tirait que du sang, et, à l'endroit où avait roulé sa tête, sur une dalle de pierre, avait fleuri un lis d'une éclatante blancheur ; en même temps, une voix du ciel ne cessait de répéter aux fils de Giraud : « Votre soeur n'était pas coupable. » Convaincus par ces manifestations de la volonté divine, ils s'en retournèrent au couvent, donnèrent la sépulture au corps de la jeune fille, lui consacrèrent une fondation pieuse, et depuis ce temps Prève compte, dans le martyrologe, au nombre des vierges saintes.

A Burchard succéda, dans l'évêché de Lyon, Humbert, et c'est par suite de l'arrangement convenu entre lui et Artaud IV que ce dernier quitta Lyon. Les successeurs d'Artaud IV ne furent guère comtes du Lyonnais que nominalement ; Wedelin, 1076 ; Artaud V, 1078 ; Guillaume III, 1085 ; Ide Raimonde et son époux Guignes ou Guy de Viennois, 1097 ; Guignes II, 1109 , ne résidèrent pas dans le pays.

Mais Guignes III, qui remplaça dans le titre de comte son père Guigues II en 1137, et qui, après avoir atteint, sous la tutelle du roi de France, Louis VII le Jeune, l'âge de majorité, fit une guerre heureuse à Guillaume II, comte de Nevers, prétendit revenir sur les anciennes conventions passées entre son aïeul Artaud IV et l'archevêque Humbert. C'était, dit un historien de la vie de saint Bernard , une grande injustice envers l'Église ; dans la guerre que Guignes avait soutenue contre le comte de Nevers, bien inférieur en force à son adversaire, il aurait été infailliblement battu sans les prières du saint et la protection manifeste que Dieu accorda à son intercession.

Quoi qu'il en soit, Guignes ne se montra pas reconnaissant. Héraclius de Montboissier, archevêque de Lyon, avait obtenu, en 1157, de l'empereur Frédéric Ier, par une bulle d'or, datée d'Arbois le 19 novembre, l'exarchat du royaume de Bourgogne, avec tous les droits régaliens sur la ville de Lyon. Guignes, qui voulait conserver au moins sa prépondérance, sinon gouverner seul, dans cette capitale de l'un de ses comtés et ne reconnaître d'autre suzeraineté que celle de Louis VII, s'offensa de cette concession et entra dans Lyon a main armée ; les partisans du prélat furent maltraités ; les clercs surtout furent malmenés grandement ; on pilla leurs maisons, et l'archevêque fut obligé de sortir de la ville où il ne rentra que l'année suivante, exerçant un pouvoir précaire jusqu'a sa mort (1163), sans cesser un instant d'être molesté par son terrible adversaire.

L'empereur Frédéric, qui n'avait aucunement abandonné ses droits de suzeraineté sur sa capitale du Lyonnais, malgré la prétention de Guignes à se reconnaître vassal de Louis VII, voulut l'année suivante élever une forteresse sur le territoire de Lyon. Le comte chassa les ouvriers et les menaça, s'ils revenaient, de les faire tous pendre. En même temps, il entretenait les dissensions qui, a la mort d'Héraclius, s'étaient élevées dans le chapitre, pour le choix de son successeur, et s'installa dans la ville ; mais il en fut chassé par Drogon, l'un des deux candidats a l'archevêché, qui, après l'avoir emporté sur son rival Guichard, recourut au comte de Mâcon, arma ses partisans et chassa le comte.

Guignes recourut alors à son protecteur naturel, Louis VII, qui faisait en Auvergne la guerre au comte Guillaume. « Seigneur, lui écrivit-il, je m'étonne qu'étant votre homme a tant de titres, qu'ayant été fait chevalier par Votre Majesté, laissé par mon père sous votre garde, et d'ailleurs votre vassal, je n'aie rien appris de votre arrivée en Auvergne ; cependant je serais dans votre armée sans le comte de Mâcon , Girard, et les schismatiques de Lyon qui sont entrés à main armée sur ma terre ; ils sont venus non seulement pour me dépouiller s'ils le pouvaient, mais encore pour transporter mon comté, qui relève de votre couronne, à l'empire teutonique. S'ils y réussissaient, ce serait un outrage sanglant qu'ils vous feraient en face et au mépris des armes que vous avez entre les mains. Que Votre Majesté prenne donc les mesures convenables pour mettre son honneur à couvert et mes domaines en sûreté. »

Louis écouta favorablement son baron ; il alla le trouver dans la capitale du Forez, et, en retour de la bonne réception que lui fit le comte, il lui accorda, sur sa demande, l'investiture de l'abbaye de Savigny. Mais ce fut dans le pays une source de querelles ; Humbert II, sire de Beaujeu, protecteur et patron, en vertu de ses droits héréditaires, de l'abbaye de Savigny, s'opposa à cette concession et força Guignes d'y renoncer solennellement en présence même de Louis et de sa cour. Le roi, pour dédommager son serviteur, lui donna la garde des grands chemins, dans l'étendue des deux comtés du Forez et du Lyonnais.

Cette concession est d'une haute importance dans l'histoire générale de la France ; elle nous apprend, en effet, qu'à une époque qui précède le règne de Philippe-Auguste, et où la féodalité était encore toute puissante, le roi conservait la garde des grands chemins dans toute l'étendue du royaume, et que les seigneurs particuliers ne la tenaient dans leurs domaines qu'en fief et de la munificence royale. C'est que ce droit était l'un des plus importants et de ceux que la royauté n'a perdus que localement et qu'elle s'est efforcée le plus tôt de reconquérir ; il donnait la connaissance et justice des crimes commis sur les grands chemins.

L'archevêque Drogon fut chassé par Guichard ; mais la contestation pour la prééminence dans Lyon continua entre Guignes et le nouveau prélat. Il y eut un- premier accord en 1167, à la suite duquel la querelle s'envenima de nouveau et ne s'apaisa qu'en 1173 par la cession absolue que le comte fit de ses droits en échange d'une somme d'argent et de terres dans le Forez.

Cet accord fut approuvé par les papes Alexandre III et Lucius III et ratifié par Philippe-Auguste, en 1183 , qui reçut de Jean aux belles mains, alors archevêque, hommage pour la partie de la ville située sur la rive droite de la Saône, tandis que l'empereur Frédéric se faisait prêter serment pour le territoire de la rive gauche. C'est ainsi que fut consacrée cette distinction qui, de nos jours, s'est maintenue par la tradition et subsiste encore parmi les bateliers du fleuve dans leurs dénominations de France et Empire appliquées en opposition à l'une et l'autre rive.

Les habitants de Lyon ne se prêtèrent pas à cet arrangement et, se soulevant à de fréquentes reprises contre leurs archevêques, ils essayèrent de faire prévaloir une sorte d'administration républicaine. Au milieu de cette guerre dont Lyon fut le théâtre entre les habitants et les archevêques, les rois de France commencèrent à intervenir et à jeter les fondements de leur domination prochaine.

Lyon était alors tout le Lyonnais ; Guignes, qui abdiqua la dignité en 1199, et ses successeurs se bornèrent à la possession du Forez ; ils retenaient bien quelques restes de leur ancienne suprématie sur le comté de Lyon, mais ces droits se bornaient à peu de chose et s'amoindrissaient chaque jour. C'est ainsi que Guignes V reconnut par une charte, en 1224, que plusieurs lieux, Saint-Rambert, Bonson, Chambles, Saint-Cyprien et Saint-Just, où ses successeurs et lui avaient le droit de taille à volonté, étaient francs-alleux de l'abbaye de l'île Barbe. Il s'en désista et accorda aux habitants le pouvoir de donner, vendre, obliger, aliéner leurs fonds sans retenir pour lui autre chose que ses droits saufs et sa pleine seigneurie sur les biens que ces mêmes habitants auraient dans d'autres paroisses.

Quant à la capitale, elle continua d'être agitée par les discordes des habitants et de leur prélat. Une constitution du pape Grégoire X, en 1273, ne mit pas un terme aux animosités ; les Lyonnais, à l'occasion d'une rivalité qui s'était glissée dans l'église entre l'archevêque et les chanoines, au sujet de l'exercice de la justice, recoururent au roi de France et lui demandèrent protection.

Philippe le Bel, qui régnait alors, saisit avec joie ce prétexte d'intervention ; il établit, en 1292, un gardiateur de la ville, magistrat chargé de recevoir et de juger au nom du roi les appels des bourgeois. Six ans plus tard, le roi de France agrandit ses prétentions ; il exigea de l'archevêque qui venait d'être nommé l'hommage illimité et le serment de fidélité tel que le prêtaient les autres prélats du royaume. Henri de Villers, archevêque, réclama auprès de l'ennemi de Philippe le Bel, Boniface VIII, contre cette autorité et ces prétentions qui lui semblaient exagérées.

Boniface avait fait droit aux réclamations de l'archevêque ; il y eut conflit entre ses officiers et ceux du roi. Philippe, qui ne souffrait ni atteinte à ses volontés ni contestation de ses droits réels, s'arrogea, par deux édits datés de Pontoise (1307), l'exercice de la double jurisprudence archiépiscopale et royale. Il y était dit que le roi, dans toute la ville et cité de Lyon, et dans toute la baronnie de l'église de Lyon, en deçà de la Saône, connaîtrait des appellations et des sentences définitives données par le juge lay (laïque), et que ces appellations seraient jugées au parlement par plusieurs conseillers royaux, suivant le droit écrit, et que l'archevêque ferait au roi serment de fidélité, sans toutefois que les biens de son église fussent censés être du fief du roi.

Henri de Villers se soumit ; mais son successeur, Pierre de Savoie, qui monta sur le siège archiépiscopal en 1308, débuta par réclamer contre les deux édits et s'apprêta a soutenir ses réclamations par les armes. Louis le Hutin, fils aîné de Philippe, fut envoyé contre lui en 1310, et fit le siège de cette ville. Pierre, pressé par les ennemis, fut obligé de se rendre ; conduit a Paris, il demanda pardon au roi, qui lui fit grâce, et termina le différend en 1313 par la cession absolue de tous les droits de l'église sur la ville, en échange de quelques terres ; le château de Pierre-Scise demeura seul sous la juridiction ecclésiastique.

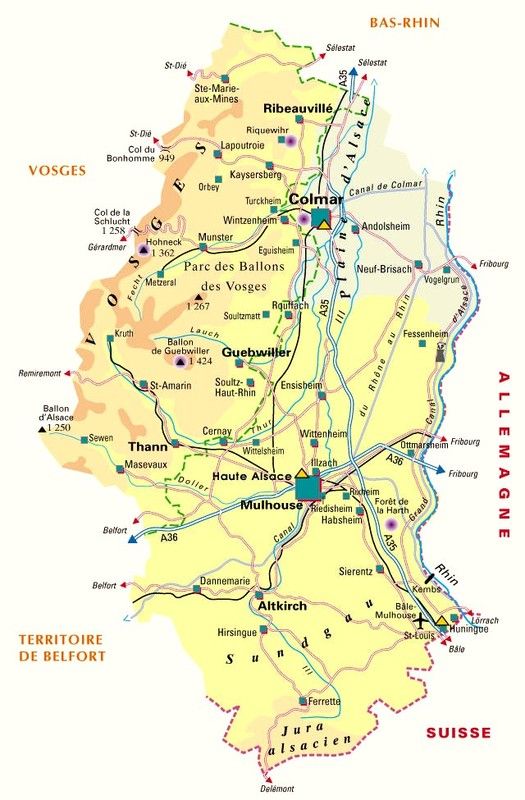

les départements et leur Histoire - Haut Rhin - 68

L'histoire de ce département peut se diviser en quatre parties : la première comprenant les temps antérieurs à la conquête romaine et la domination romaine elle-même ; la seconde : l'invasion et l'établissement de la monarchie franque jusqu'aux successeurs de Charlemagne ; la troisième correspondant à la période allemande, depuis Othon jusqu'au traité de Westphalie ; la dernière enfin, commençant par l'incorporation de l'Alsace à la France, sous Louis XIV.

Ce qu'on a pu recueillir de positif sur l'histoire du pays avant l'arrivée des Romains, c'est qu'il était habité par la race celtique ; que les principales peuplades maîtresses de la haute Alsace étaient les Rauraques et les Séquanais, et qu'on y conservait un vif et douloureux souvenir de l'invasion d'Arioviste. Les bourgades existant à cette époque et dont le nom est parvenu jusqu'à nous sont : Gramatum (Offemont), Larga (Largitzen), Arialbin (Binningen), Brisac (Vieux-Brisach), Olin (Edenbourg), Argentonaria (Hornbourg).

On croit avoir reconnu sur le sommet des Vosges quelques vestiges d'anciens autels druidiques ; ce qui paraît plus positif, c'est que, sous le nom de Krutzman, une espèce d'Hercule sauvage était adoré par les populations, et que le Rhin fut lui-même une des divinités du pays.

Les traces du passage des Romains sont beaucoup moins incertaines ; cinquante forts furent élevés sur les bords du Rhin, pour protéger le pays contre les menaces d'invasion ; huit légions furent employées à leur garde, et, parmi leurs généraux, l'histoire a gardé les noms de Drusus, de Germanicus et de Silius. Des routes percées, souvent à travers les forêts défrichées, relièrent entre elles les anciennes villes agrandies, ou de nouvelles cités qui se formaient. Deux siècles de prospérité et de paix récompensèrent les intelligents efforts du génie colonisateur des Romains.

Mais les deux siècles suivants, troublés par les révolutions impériales, dont le contrecoup se faisait sentir depuis Rome jusqu'aux provinces les plus reculées, par les ferments de discorde que l'incertitude du pouvoir développait, furent agités surtout par les menaces incessantes et plus redoutables d'année en année des hordes du nord , qu'une invincible fatalité poussait vers les rives du Rhin, seule barrière qui les séparât de ces contrées occidentales, objet de leur ardente convoitise, proie dévouée à leurs envahissements.

Malgré l'apaisement d'une première révolte, suscitée en l'an 70 par Civilis, malgré les glorieux exploits de Crispus sous Constantin, les victoires de Julien qui put envoyer prisonnier à Rome le roi barbare Chrodomar, en 357 ; malgré l'importante journée d'Argentonaria, en 378, et la pacification momentanée de la province par Gratien, il fallut bientôt renoncer a la lutte. Stilicon, lieutenant d'Honorius, ayant retiré ses troupes, les barbares se ruèrent sur le pays sans défense et en firent un désert. Aux Alains et aux Vandales succédèrent les Alamans, qui tentèrent de fonder quelques établissements, en 407.

Tout fut dispersé ou anéanti lors du passage d'Attila, en 451 ; puis enfin, en 496, la victoire de Tolbiac, près de Cologne, vint asseoir sur toute la contrée le pouvoir de Clovis et la domination des Francs. C'est à l'époque romaine et au règne de Constantin que se rattachent les premières prédications du christianisme en Alsace, et saint Materne fut le premier révélateur de la foi nouvelle, qui déjà, vers la fin du IVe siècle, possédait un évêque à Strasbourg ; là comme dans les autres provinces de France, les progrès religieux furent rapides sous la monarchie franque.

La haute Alsace, ou Sundgau, comprise d'abord dans le duché d'Alemanie, forma ensuite avec la basse Alsace un duché particulier du royaume d'Austrasie, jusqu'à la mort de Childebert II, époque à laquelle, en vertu du traité de Verdun, elle fut incorporée dans le nouveau royaume de Lorraine. La division du territoire, à cette époque, en cantons (gaue) administrés au nom du roi par des comtes, et en terres franches ou mundats (immunitates), qui appartenaient à l'Église ou relevaient d'administrations particulières, l'éloignement du pouvoir central, expliquent le développement simultané de deux puissances : celle des évêques, qui surent se soustraire plus tard, eux et leurs domaines, à toute domination ; et celle des seigneurs, qui devinrent la souche des plus puissantes dynasties.

Parmi les cinq ducs qui représentèrent d'abord en Alsace l'autorité royale, Athic ou Adalric, plus connu encore sous le nom d'Ethico, qui succéda à Boniface et à Gundon, est le personnage le plus illustre que l'Alsace puisse revendiquer ; sans parler de sa descendance immédiate, de son fils Adalbert et de son petit-fils Luitfrid, qui tous deux héritèrent de sa dignité, et aux mains desquels elle s'éteignit, les ducs d'Alsace ayant été remplacés alors par des commissaires royaux, sous le titre d'envoyés de la chambre, nuntii camerae, la lignée masculine du duc Eticho embrasse : les comtes d'Eguisheim, les ducs de Lorraine, la maison de Habsbourg, les comtes de Flandre, de Paris, de Roussillon, de Brisgau, d'Altenbourg, de Zaehringen, de Bade et de Lentybourg ; et par les femmes cette illustre famille tient aux empereurs d'Allemagne, à ceux de la maison Hohenstauffen et à Hugues Capet par Robert le Fort.

Le gouvernement des ducs d'Alsace ne fut signalé par aucun événement politique important. Sa fin nous conduit au règne de Charlemagne qui, respecté au dehors, obéi au dedans, continua pour cette province l'ère de paix et d'organisation qu'elle devait à l'administration précédente.

La troisième période commence en 870, au milieu des déchirements qui suivirent la mort du grand empereur, et dont le partage de ses vastes États fut la cause. L'Alsace incorporée à l'empire germanique eut, en 916, une nouvelle série de ducs qui prirent alors le titre de ducs de Souabe et d'Alsace. On en compte vingt-six, dont les quinze premiers, de différentes familles allemandes, et les onze autres appartenant tous à la maison impériale de Hohenstauffen. Le dernier fut Conradin, envoyé en Italie à l'âge de seize ans, à la tête d'une armée, pour disputer à Charles d'Anjou le royaume de Pouille et de Sicile ; il fut vaincu, pris et décapité à Naples, le 26 octobre 1268.

L'autorité des ducs n'était pas souveraine, elle s'exerçait au nom de l'empereur, mais le haut rang des princes qui en étaient revêtus, presque tous fils ou proches parents du souverain, rehaussa l'éclat de cette dignité, devenue en quelque sorte héréditaire, en même temps qu'elle procurait à l'Alsace presque tous les avantages d'une véritable immédiateté.

Les landgraves succédèrent aux ducs ; non pas cependant que l'établissement du landgraviat coïncide avec l'extinction des duchés ; depuis 1186, les landgraves, dans la personne d'Adalbert IIl, dit le Riche, avaient remplacé les comtes du Sundgau ou de la haute Alsace, qui, sous les ducs, administraient la province, et étaient spécialement chargés de rendre la justice.

Ils n'avaient point de résidence fixe et tenaient leurs assises à Meyenheim, à Ensisheim, à Rouffach et souvent en pleine campagne ; les premiers comtes, depuis 673 jusqu'à 1111, avaient été pris dans diverses familles, principalement cependant dans celle du duc Eticho ; de 1111 à 1308, ils furent tous de la maison de Habsbourg, et depuis cette époque jusqu'à la réunion à la France, en 1648, les landgraves, successeurs des comtes, appartinrent sans exception à la maison habsbourgo-autrichienne.

C'est à la longue possession du landgraviat par la même famille, à l'accumulation des richesses, à l'étendue des domaines et. à l'influence qui en furent les conséquences naturelles, que Rodolphe Ier de Habsbourg dut son élévation au trône impérial, en 1273. II n'est sorte de faveurs, distinctions et privilèges qui n'aient été constamment attachés à cette dignité de landgrave, devenue comme l'apanage héréditaire des fils puînés de la famille impériale dont plusieurs, à l'exemple de Rodolphe, n'ont quitté le gouvernement de l'Alsace que pour aller s'asseoir sur le trône des Césars.

Nous avons dû insister sur cette aride généalogie des princes d'Alsace, parce qu'elle nous semble résumer la partie la plus intime de l'histoire de la province ; les événements qui se déroulèrent pendant leur longue domination, ou appartiennent à un cadre plus général et plus vaste que le nôtre, et il nous suffira de les signaler, ou rentrent dans les annales spéciales des bourgs du Territoire que nous essayerons bientôt de faire connaître.

Jusqu'au XVe siècle, outre les invasions normandes et anglaises , les revendications armées des rois de France et les démêlés avec la maison de Bourgogne, le pays fut presque continuellement déchiré par des discordes intestines. Tous les pouvoirs avaient grandi à la fois ; nous avons signalé l'origine de celui des évêques ; la féodalité avait acquis en Alsace les mêmes développements que dans le reste de la France ; nous avons montré quelle était la grandeur et l'illustration des ducs et des landgraves : à côté, au-dessous d'eux, trop haut placés pour descendre aux détails de l'administration, s'étaient élevés les landvogt, qui, laissant aux princes impériaux les dehors de la toute-puissance, s'attachaient à en conquérir les réalités ; la bourgeoisie des villes enfin opposait alternativement aux prétentions du clergé les immunités et privilèges de l'empire, aux réclamations de l'empire ses vieilles franchises épiscopales.

De ce conflit perpétuel, de celte incertitude sur l'étendue et la légitimité de tous les pouvoirs, naquit une situation confuse dont les désordres devinrent souvent de véritables brigandages. Et cependant, au milieu de ces luttes sanglantes que soutenait la bourgeoisie pour augmenter ou défendre ses libertés, l'art grandissait comme pour prouver une fois de plus son alliance indissoluble avec la liberté ; l'Alsace avait ses peintres, ses sculpteurs, ses musiciens, ses savants, ses poètes, et Gutenberg inventait l'art typographique.

C'est dans ces circonstances qu'apparut Luther, dont la doctrine se répandit rapidement dans tout le pays. Entre ses premières prédications et la fondation par Calvin d'une Église réformée à Strasbourg, en 1548, se place le douloureux épisode de la guerre des rustauds, lutte des paysans contre la noblesse, et le massacre des anabaptistes, apôtres de l'égalité absolue.

Hâtons-nous de franchir cette période sanglante qui n'offre que des récits de persécutions, que des tableaux de meurtre et de désolation ; mentionnons la guerre de Trente ans qui en fut comme le couronnement ; Colmar, Belfort, Altkirch, nous diraient les exploits de Gustave-Adolphe et du général Horn ; arrivons enfin à la victorieuse intervention de la France, au traité de Westphalie et à la réunion au sol français de cette belle province qui depuis lui resta si fidèle.

Cependant, si Louis XIV apportait le repos à ce pays longtemps troublé, le despotisme de son gouvernement devait froisser vivement des populations auxquelles la liberté était si chère ;. le traité d'annexion avait garanti aux anciennes villes impériales le maintien de leurs franchises et privilèges ; la violation de. cet article essentiel du contrat suscita des séditions et des révoltes qui ne cédèrent qu'aux victoires de Turenne, de Condé et de Créqui.

Ce fut donc alors pour l'Alsace plutôt une soumission à la force qu'une incorporation à la patrie commune ; le règne de Louis XV ne lui donna encore que les abus de l'ancien régime français avec la paix, en compensation des gloires si chèrement payées du règne précédent, mais sans aucune restitution de ses libertés ravies.

Enfin arriva le jour qui devait cimentera jamais l'union de l'Alsace et de la France ; la proclamation des principes de 1789 répondait trop aux sentiments, aux souvenirs et aux espérances toujours vivaces des habitants pour ne pus y être accueillie avec la plus grande satisfaction. L'égalité des cultes était surtout une précieuse conquête pour une contrée où les dissidents formaient une minorité notable de la population.

Aussi, quand la France républicaine fut menacée, l'Alsace se leva comme un seul homme, et courut aux frontières. Exposée la première à toutes les attaques, à tous les assauts des puissances coalisées, jamais cette province, devenue le premier boulevard de la liberté, ne faillit .aux devoirs que ses destinées nouvelles lui imposaient ; pas une plainte ne. s'éleva du sein de cette brave contrée, sentinelle avancée de la France, toujours sur pied, toujours en armes ; pas un murmure n'échappa à cet héroïque pays qui s'était fait, tout à coup, et volontairement, le soldat de sa nouvelle patrie, et soldat aussi dévoué, aussi soumis, aussi discipliné, qu'il avait été sujet intraitable et rebelle pour les anciens maîtres dont il contestait le pouvoir.

Hélas ! cette union, qui durait depuis 223 ans, devait être rompue violemment Le 15 juillet I870, le gouvernement français se décidait témérairement, sans motif plausible et malgré l'opposition des patriotes clairvoyants, au nombre desquels M. Thiers était au premier rang, à déclarer la guerre à la Prusse, et, dès le 19 du même mois, le gouvernement prussien recevait notification officielle de cette folle déclaration. Le résultat fut désastreux : la France fut amenée au bord de l'abîme, amputée de deux riches provinces : l'Alsace et la plus grande partie de la Lorraine.

Nous allons passer rapidement en revue les principaux événements qui amenèrent et précédèrent, l'envahissement du Haut-Rhin et le siège de Belfort. Dès le début, on avait dû renoncer au plan d'attaque conçu par Napoléon III ; la rapidité de la mobilisation des troupes allemandes et le désarroi dans lequel se trouvèrent immédiatement les troupes françaises ne permettaient d'autre objectif que la défensive.

Le 2 août, le général de Failly attaque la petite place de Sarrebruck, qu'il abandonnait presque immédiatement. Le 4, le général Abel Douai est battu et tué à Wissembourg. Les défaites succèdent- aux défaites : le 5 et le 6, le maréchal de Mac-Mahon était vaincu à Froeschwiller, en même temps que le général Frossard l'était à Forbach. Le 10, le général allemand de Werder sommait Strasbourg de se rendre.

Cette reddition ne devait avoir lieu que le 28 septembre, après la vigoureuse défense du général Uhrich. Le 13 août, la première armée allemande entourait Metz. Le 14, le 15 et le 18, se livrèrent les batailles meurtrières de Borny, de Gravelotte et de Saint-Privat, à la suite desquelles - l'armée du Rhin, sous les ordres de Bazaine, rentrait dans Metz. Dès le 19, l'armée du prince Frédéric-Charles commençait le blocus de cette place, qui jusqu'à ce jour s'était enorgueillie de son surnom de la Pucelle.

Le 23 août, le bombardement de Strasbourg commençait. Il était impossible d'y répondre efficacement : nos pièces avaient une portée insuffisante ; il était impossible aussi de garantir des projectiles la garnison et les habitants : les refuges casematés faisaient défaut. Le 30 août, la défaite du maréchal de Mac-Mahon à Beaumont préludait à la catastrophe de Sedan. Le 1er septembre, Napoléon III rendait son épée au roi Guillaume de Prusse. Wimpfen signait la capitulation dont on trouvera le texte au département des Ardennes.

Le 23 septembre, Phalsbourg se rendait ; Strasbourg le 28. Le 1er octobre, le général de Schmeling franchissait le Rhin et pénétrait dans le Haut-Rhin. Les villes les plus importantes de ce département furent successivement occupées par des troupes allemandes : Colmar, Altkirch, Mulhouse, Neuf-Brisach, Dannemarie, etc. Belfort ne fut rendu que le 17 février 1871.

Vers la fin de septembre, un petit corps allemand s'installa à Chalampé, sur la rive française du Rhin, un peu au nord de Mulhouse, en face de la petite ville badoise de Neuenbourg, qu'un simple bac reliait à l'autre rive ; au commencement d'octobre, l'ennemi, laissé définitivement tranquille possesseur de Chalampé, y établit un pont par lequel entrèrent dans le Haut-Rhin quelques milliers d'hommes qui commencèrent à rançonner le pays d'alentour, et notamment Mulhouse.

Malheureusement, les populations étaient prises d'une panique indicible ; dès qu'un uhlan apparaissait, les armes qui avaient été distribuées dans le but d'obtenir une résistance locale, étaient renvoyées à Belfort, où elles arrivaient par charretées ; heureux encore quand elles n'étaient pas livrées par centaines à quelques cavaliers. Cette défaillance inconcevable enhardit tellement l'ennemi qu'il osa alors venir à Altkirch, presque à mi-chemin de Mulhouse et de Belfort. Le général Thorneton, qui occupait avec de la cavalerie et de l'infanterie les abords de Belfort jusqu'à Dannemarie, fit retraite de ses positions le 6 octobre, et peu s'en fallut que le grand viaduc du chemin de fer à Dannemarie ne fût prématurément détruit.

Mais les événements avaient pris une tournure de plus en plus grave ; l'ennemi avait grossi en nombre dans le Haut-Rhin, réquisitionnant partout sans trouver la moindre résistance, même à Mulhouse, où le conseil municipal avait redouté de laisser armer la nombreuse population ouvrière qui, sans cela, se fût défendue avec plus ou moins de succès, mais eût 'au moins arrêté quelque temps l'envahisseur.

Enfin, devenu assez fort, l'ennemi entreprit le siège de Neuf-Brisach, puis celui de Schlestadt, qui, tous les deux, capitulèrent après de courtes et incomplètes résistances. A la suite de divers engagements, glorieux pour nos armes, dans la haute Alsace et à l'entrée de Saint-Amarin avec les francs-tireurs de Keller, député du-Haut-Rhin, mais dont les résultats furent insuffisants pour l'arrêter, l'ennemi attaqua, le 14 octobre,. la petite ville de Soultz, énergiquement défendue par les francs-tireurs, avec le concours de la population. L'ennemi avait du canon et l'affaire fut chaude. Vers le soir, renonçant à entrer dans Soultz avec les troupes dont il disposait, il appela à lui des renforts ; l'arrivée d'un détachement français de 300 hommes dépendant de Dannemarie, avec une centaine de gardes nationaux de Mulhouse, le décida à une retraite immédiate. Cette affaire, où la victoire nous resta, fut le plus sérieux de tous les engagements de ce côté.

Vers la même époque (19 octobre), le général Crouzat fut appelé sous les ordres du général Cambriels, et le commandement de Belfort fut. donné au lieutenant-colonel du génie Denfert-Rochereau, qui fut en même temps nommé colonel. A l'article que nous consacrons plus loin à Belfort, nous racontons en détail les péripéties de ce siège, qui suffirait à lui seul pour sauver l'honneur du pays, et qui eut pour résultat de conserver à la France mutilée cette position précieuse, cette gardienne de la Trouée des Vosges.

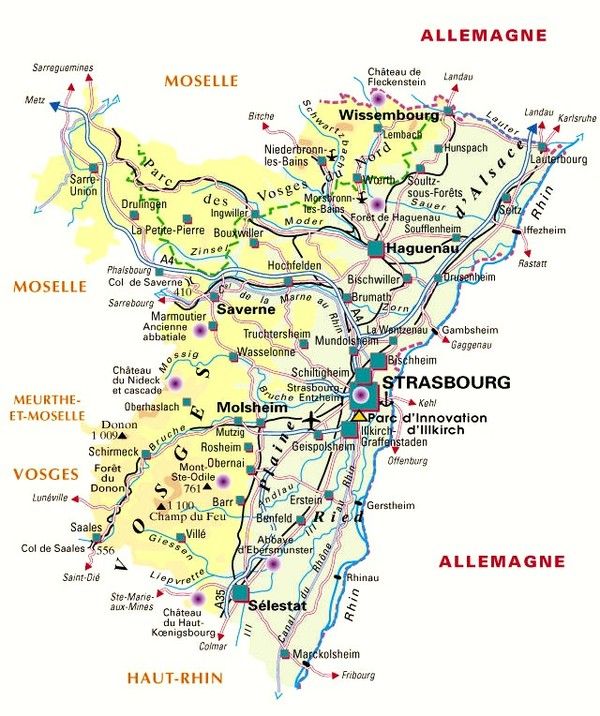

Les départements et leur histoire - Bas Rhin - 67

Le territoire du département du Bas-Rhin prit, au Moyen Age les noms de Nordgau et de basse Alsace, et fut habité primitivement par une peuplade de la nation celtique. Au temps où César visita cette limite de la Gaule, une partie de la confédération des Médiomatrices, dont la capitale Divodurum (Metz) était située de l'autre côté des Vosges, y avaient formé quelques établissements dont les principaux étaient Argentoratum (Strasbourg), Brocomagus (Brumat), Helvetum (Elle ou Schlestadt), Altitona (Hohenbourg).

Ce n'étaient encore que des bourgades composées d'habitations chétives et dispersées au hasard, mais qui servaient de retraite à des guerriers de haute stature, robustes et infatigables, à ces Belges que César eut tant de peine à vaincre. Les Médiomatrices bravèrent deux fois les armes du conquérant, en 56 et 52 ; mais après la destruction d'Alise et la ruine des efforts de Vercingétorix pour rendre les Gaulois à la liberté, leur soumission fut complète.

Quelques années plus tard, pendant la guerre de César contre Pompée, les passages du Rhin et des Vosges n'étant plus suffisamment défendus, les Germains en profitèrent pour revenir en deçà du fleuve. Les Nemètes et les Triboques, deux des peuples que César avait chassés de la Séquanaise, réussirent alors à s'établir vers Spire et vers Strasbourg dans la basse Alsace qui, séparée jusque-là de la Gaule médiomatricienne par les montagnes des Vosges, le fut bien plus encore, depuis cette époque, par les moeurs et le langage de ses habitants.

Malgré cet établissement des Germains, les Romains restèrent maîtres de l'Alsace ; mais pour se prémunir contre une nouvelle invasion, ils élevèrent sur les bords du Rhin et aux défilés des Vosges des retranchements coupés par des tours élevées et par des camps environnés d'énormes murailles de pierre ; il reste des vestiges de ces travaux gigantesques, et ce n'est pas sans admiration qu'on peut examiner encore le retranchement bâti sur les hauteurs de Hohenbourg et dont la vaste enceinte bien reconnaissable se développe sur un contour de près de quatre lieues.

Aussi, pendant deux siècles, l'Alsace, qui dans la nouvelle division forma la Première Germanie, jouit-elle d'une tranquillité qui ne fut troublée que par la révolte de Civilis (l'an 70 de J. C.). Cette période vit s'élever des villes nouvelles ; les anciennes cités s'agrandirent et devinrent vraiment dignes de ce nom, les institutions romaines apportées en germe avec la conquête se développèrent et donnèrent à une contrée jusque-là barbare les premiers éléments de la civilisation.

La basse Alsace fut comprise par Auguste dans la Germanie supérieure, puis, par Constantin, dans la première Germanie, et ce fut vers le règne de cet empereur que le christianisme fut apporté en Alsace par saint Materne. A cette époque les fortifications établies sur les rives du Rhin pour arrêter l'irruption des barbares devinrent insuffisantes ; aucune force humaine ne fut plus capable de contenir les peuplades envahissantes. Julien retarda par ses victoires la grande invasion ; il défit en 357 les Lètes aux environs de Strasbourg ; mais après sa mort, les Alains, les Suèves, les Vandales, les Huns, les Francs se jetèrent sur la Gaule.

En 407, lors de la grande invasion de la Gaule par les Suèves, les Vandales, les Alains et les Bourguignons, la plupart des villes de l'Alsace les premières exposées aux hordes envahissantes furent détruites. Argentoratum fut de ce nombre, et la province entière fut enlevée sans retour aux Romains. A partir de ce moment commence pour les deux Alsaces une série de misères qui se continue presque sans interruption dans l'espace de plusieurs siècles. Les ravages, les famines, les épidémies se succèdent et dépeuplent la contrée.

En 451, Attila détruit tout sur son passage. Les Francs ne tardent pas à s'emparer de la première Germanie ; Clovis en mourant laisse à son fils Théodoric cette partie de ses États sous le nom de royaume de Metz ; Clotaire réunit en 558 toute la monarchie franque et lègue à son tour Metz ou l'Austrasie à Sigebert. Les intrigues de la reine Brunehaut agitèrent l'Alsace de 600 à 613.

Clotaire et Dagobert s'efforcèrent d'adoucir par leur présence et leur administration les malheurs de cet infortuné pays. Dagobert laissa en mourant l'Austrasie à Sigebert II ; vers la fin du règne de ce faible roi, l'Alsace fut érigée en duché en faveur d'Athic ou d'Adalric dont la fille Odile, célèbre pour sa piété, fonda près de Hohenbourg le monastère qui porte son nom.