Date de création : 09.04.2012

Dernière mise à jour :

11.02.2025

18683 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Cinéma (959)

· A à Z : Sommaire (304)

· Mannequin de charme (914)

· Monde : France (3307)

· Musique (371)

· Calendrier : Événements (333)

· Monde : Etats Unis (1156)

· Département : Meuse (213)

· Cinéma : Films à classer (151)

· Calendrier : Naissances (246)

Thèmes

air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog

Articles les plus lus· Bienvenue sur

· Alessandra Sublet

· Lui : Célébrités nues

· 28 septembre : Naissances

· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés

· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)

· Omar Sharif

· A (Sommaire)

· Mannequin de charme : Sommaire

· Culotte : Sous les jupes des filles

· Julia Channel

· Femme

· Brigitte Lahaie

· Maureen O'Hara

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr

Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024

écrire votre commentaire... peka eme

Par Anonyme, le 17.12.2024

lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.

il est toujours aussi gentil , accu

Par cuisine2jacques, le 15.12.2024

nicole aniston

Par Anonyme, le 26.10.2024

Monde : France

Louis III de Mantoue

La Cour de Mantoue, détail de la fresque :

Louis III Gonzague, marquis de Mantoue

Louis III Gonzague, en italien Ludovico III Gonzaga, est un noble et condottiere italien né le 5 juin 1414 à Mantoue et mort le 12 juin 1478 à Goito. Il est le deuxième marquis de Mantoue (région de Lombardie en Italie).

Biographie

Louis, fils aîné de Jean-François de Mantoue et de Paola Malatesta, reçoit une éducation soignée auprès de Vittorino da Feltre. Dans son école, la Ca' Zoiosa, située entre la cathédrale et le palais du Capitaine, les élèves étudient les auteurs classiques et font des exercices physiques afin de devenir des hommes accomplis, à l'esprit sain dans un corps sain. Federico da Montefeltro, futur duc d'Urbino, est un de ses camarades de classe. Il a 30 ans lorsque son père meurt en 1444.

À l'instar de son père, Louis tergiverse longtemps quant aux alliances qu'il doit préserver. Avant d'être marquis de Mantoue, assurément sous l'influence de sa mère, une famille d'obédience guelfe, Louis se range aux côtés de Venise. Puis, en 1437, il se fait gibelin en entrant au service du duc de Milan, Philippe Marie Visconti. C'est la source d'une mésentente avec son père qui va jusqu'à le déshériter, jusqu'en 1440, année où son père se range également du côté milanais.

Une fois marquis de Mantoue, Louis maintient un savant équilibre de relations entre Milan et Venise, le duché de Mantoue étant situé entre le duché de Milan à l'ouest et la République de Venise à l'est. En 1445, il participe à la ligue contre Milan et pendant l'été 1446, devient capitaine général des troupes florentines avec 400 lances et 300 fantassins en temps de guerre, 300 lances et 200 fantassins en temps de paix. Les effectifs de ses condotte augmentent jusqu'en 1449, année où il est privé de sa principale ressource suite à la trêve signée entre Milan et Venise

À partir de 1447, année de la mort de Philippe Marie Visconti, s'ouvre une période de controverses et de guerres au sujet de la succession du duché de Milan entre Sforza, Orléans et Naples, tandis que les Milanais eux-mêmes fondent la République ambrosienne qui voit Venise partir en guerre contre elle. Milan engage le condottiere Francesco Sforza (l'un des prétendants) pour la défendre.

Louis III reste relativement en dehors de ces conflits, à l'opposé de son frère Charles : celui-ci s'engage d'abord aux côtés de François Sforza dans la défense de Milan contre Venise, puis le quitte en restant « milanais » et en devenant « capitaine général du peuple » en octobre 1448, lorsque Sforza se rallie à Venise, et enfin le rejoint à nouveau, en septembre 1449, lorsque le gouvernement guelfe de Milan passe les gibelins par les armes.

En novembre 1449, il conclut une condotta avec le roi de Naples Alphonse d'Aragon et devient lieutenant général des troupes napolitaines en Lombardie pour la somme de 45 000 florins d'or. Il est alors un véritable prince-condottiere qui donne de sa personne

Une ultime révolte populaire milanaise due à la famine et l'entrée triomphale (avec des vivres) du condottiere Sforza, en mars 1450, amènent l'avènement de François Ier Sforza, nouveau duc de Milan, et une paix précaire revient. Les Vénitiens cherchent cependant à détrôner Sforza parce qu'il n'a pas respecté le pacte de partage du duché de Milan d'octobre 1448, et se liguent avec le duc de Savoie Louis Ier, le marquis de Montferrat Jean IV et le roi des Deux-Siciles Alphonse V. Devant cette attitude menaçante, une coalition est créée entre Florence avec Cosme de Médicis, Milan avec le duc François Ier Sforza, Gênes avec le doge Pierre II de Campo Fregoso, et Mantoue avec le marquis Louis III. Dans une condotta signée en novembre 1450, ce dernier s'engage à intervenir personnellement en cas de guerre contre Venise. Respectant ce contrat, il participe à chaque campagne de Milan contre Venise de 1452 à 1454

En 1453, survient un évènement majeur dans l'histoire de la Chrétienté qui fait l'effet d'une bombe au moins sur la péninsule italienne : la chute de Constantinople. Les États chrétiens doivent resserrer les rangs face aux Turcs qui ont désormais les mains libres en Méditerranée. La plus grande inquiétude est pour les Vénitiens dont la flotte de commerce se trouve confrontée aux vaisseaux turcs. Pour pouvoir faire front à cet ennemi commun, il va falloir que les États de l'Italie septentrionale mettent un terme aux querelles intestines et le pape en appelle à la paix. C'est l'objet de la paix de Lodi en 1454 mise en œuvre par le Pape Nicolas V. Louis, qui est un des signataires, en sort déçu car il en espérait quelque agrandissement territorial ; en fait, cette paix consacre la prééminence des trois grands États du nord, Venise, Milan et Florence. Son grand bienfait est d'amener le calme dans toute la région.

De 1454 à 1478,, Louis III conclut des pactes avec Milan qui portent sa provision à 36 000 ducats en temps de paix. Il doit se tenir avec ses hommes quatre mois par an au nord de Pesaro. En temps de guerre, il touche 82 000 ducats et doit combattre comme lieutenant général du duché de Milan. Après la mort de Francesco Sforza en 1466, il évite soigneusement tout service militaire actif en dehors de la Lombardie car il craint une attaque de Venise en son absence. La condotta n'est alors plus qu'un traité d'alliance qui souligne l'alignement diplomatique du marquisat de Mantoue sur Milan

De mai 1459 à janvier 1460, le pape Pie II organise un Concile dans la ville de Mantoue, dans le but d'organiser une croisade contre les Turcs et reprendre Constantinople. Il échoue, mais Mantoue en sort grandie grâce à l'hospitalité que les Mantouans ont fait montre à l'égard des participants et le fils de Louis, Francesco, a droit à la pourpre cardinalice.

Il bénéficie d'une excellente réputation de condottiere et d'habile polititien. Si Mantoue demeure une petite ville, elle n'en est pas moins, sous son règne, prospère

Des trois frères de Louis qui ont hérité des fiefs paternels, le benjamin, Gianlucido, est décédé sans descendance en 1448 et ses biens sont revenus à Louis ; le cadet, Charles de Sabbioneta, est décédé en 1456 et a légué ses biens à son fils Ugolotto ; le puîné, Alexandre de Castiglione, est décédé sans descendance mâle en 1466 et ses biens sont revenus à Louis. Le fils de Charles, Ugolotto, est décédé également et ses biens sont revenus à Louis qui se retrouve ainsi en possession de tout l'héritage de son père qu'il répartit entre trois de ses fils.

Mécénat et urbanisme

Louis a marqué son époque, le Quattrocento comme un très important mécène : pendant son gouvernement, Mantoue devient un de plus importants centres artistiques de la Renaissance en Italie. Andrea Mantegna célèbre les fastes de la cour de Louis dans les fresques de La Chambre des Époux au Palais ducal et quantité d'autres œuvres qui le tiennent attaché à Mantoue pendant presque cinquante ans. Le mécénat et la commande artistiques sont des moyens d'affirmer sa réussite et de légitimer ses ambitions. Son activité de soldat lui est nécessaire tout au long de son règne pour financer ses dépenses fastueuses

Il lance un ambitieux programme d'urbanisme destiné à moderniser sa ville. Les rues sont pavées, la loggia des marchands restaurée ainsi que la palais de Podestat. Leone Battista Alberti, venu à Mantoue dans la suite du pape, construit les églises Saint-André et Saint-Sébastien. Il reste peu à Mantoue et les chantiers sont placés sous la responsabilité du tailleur de pierre florentin Luca Fancelli

Il veut aussi marquer les esprits hors de Mantoue et participe, avec d'autres mécènes, à la reconstruction de la prestigieuse basilique de la Santissima Annunziata de Florence en offrant 2 000 ducats.

Descendance

Comme prévu entre son père et l'empereur Sigismond Ier, Louis III se marie, en 1433, avec Barbara de Brandebourg, fille de Jean IV de Brandebourg-Külmbach dit l'Alchimiste (fils de Frédéric Ier de Brandebourg, prince-électeur de Brandebourg) et de Barbara de Saxe-Wittenberg. Ils ont onze enfants :

Frédéric qui est le 3e marquis de Mantoue, titré Frédéric Ier ;

Francesco (1444-1483) qui devient évêque de Bressanone et de Mantoue puis cardinal ;

Jean-François qui hérite des seigneuries de Sabbioneta et de Bozzolo ;

Cecilia (NC-1474) qui est nonne à Mantoue ;

Susanna (1447-1481) qui est également nonne à Mantoue ;

Dorothée (1449-1467) qui épouse en 1466 Galéas Marie Sforza, fils de François Ier Sforza et futur duc de Milan ;

Rodolphe qui est seigneur des fiefs de Castiglione delle Stiviere, de Solférino, de Luzzara,Poviglio et Castel Goffredo ;

Barbara (1455-1503) qui épouse Eberhard V, duc de Wurtemberg ;

Lodovico (1458-1511) qui est évêque de Mantoue ;

Paolina (1464-ca 1495) qui épouse, en 1476, Léonard Gustave Ier de Görz ;

Gabriella qui épouse Corrado Fogliano.

Louis III est décédé en 1478, à l'âge de 64 ans, à la suite d'une épidémie de peste qui décima plus de la moitié de la population mantouane.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Chant du départ

Paroles de l'hymne de guerre Le chant du départ

imprimées sans date, c. 1794.

Le Chant du départ est un chant révolutionnaire, écrit en 1794 par Étienne Nicolas Méhul pour la musique et Marie-Joseph Chénier pour les paroles. Cet hymne est exécuté pour la première fois le 26 juin 1794 après la bataille de Fleurus afin de célébrer la victoire des armées de la République. Le Comité de salut public demande son exécution le 14 juillet 1794 pour l'anniversaire de la prise de la Bastille. Il est ensuite utilisé pendant la Première Guerre mondiale pour exalter les soldats partant au front

Histoire

Origine

Ce chant dont le titre original était « Hymne de la liberté » fut appelé le « frère de La Marseillaise » par les soldats républicains. Il est composé par Marie-Joseph Chénier (pour le texte) et Méhul (pour la musique) pour la fête du 14 juillet 1794, il est ensuite présenté par Méhul à Robespierre, sans mentionner Chénier, dont le frère André était déjà dans les prisons révolutionnaires. Robespierre le qualifie alors de « poésie grandiose et républicaine qui dépasse tout ce qu'a fait ce girondin de Chénier » et en fit changer le titre. Le chant est tout d'abord exécuté par l'orchestre et les chœurs de l'Institut national de musique le 14 juillet 1794. Il est immédiatement imprimé à près de 18 000 exemplaires et distribué aux 14 armées de la République.

Après la Révolution

Le chant a survécu à la Révolution : Napoléon, qui le préférait à La Marseillaise l'érige en hymne national en 1804.

Symbole de la volonté de défendre la patrie durant les deux guerres mondiales, il est toujours chanté par l'armée française.

En 1974, Valéry Giscard d'Estaing en fait son chant de campagne pour l'élection présidentielle ; élu président de la République, il l'a souvent fait jouer au cours de cérémonies officielles, avec La Marseillaise.

Utilisation populaire

Le carillon de la place Ducale de Charleville-Mézières sonne les heures, quarts d'heures et demi-heures sur les mesures du refrain du Chant du départ de façon que l'intégralité d'un couplet + refrain soit jouée en 60 minutes. De même pour le carillon de la mairie de Givet, ville natale du compositeur située à une cinquantaine de kilomètres de Charleville.

Ce chant est utilisée dans le roman La Guerre des boutons, ainsi que dans le film d'Yves Robert qu'il a inspiré, lors des victoires remportées par les troupes de Lebrac.

Ce chant est utilisé pendant les meetings de la campagne électorale de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. On peut l'entendre dans le documentaire de Raymond Depardon sur cette campagne électorale : 1974, une partie de campagne.

Ce chant est repris dans le générique du film La Victoire en chantant de Jean-Jacques Annaud (1976), renommé Noirs et blancs en couleur.

L'air du refrain est aussi utilisé comme sample au début de la chanson I'm Not Scared des Pet Shop Boys (album Introspective).

Paroles

L'hymne est un tableau musical composé de sept strophes entrecoupées d'un refrain. Chacune de ces strophes est chantée par une personne (ou un groupe de personnes) à laquelle répond au refrain un groupe de soldats (« Chant des guerriers »).

Par exemple, dans le premier couplet, qui est le plus connu, il s'agit d'un député qui s'adresse à des soldats pour les encourager à se battre pour la République.

Dans le second couplet, il s'agit d'une mère de famille qui donne son fils à la patrie.

Dans le quatrième couplet, il s'agit d'un enfant qui évoque Joseph Bara et Joseph Agricol Viala, deux jeunes Français (14 ans et 12 ans) morts pour la République. Alors qu'il était entouré de Vendéens qui lui demandaient de crier « Vive le Roi », Joseph Bara aurait alors refusé et lancé : « Vive la République ! », cri pour lequel il fut exécuté sur-le-champ. Quant à Joseph Viala il mourut frappé par une balle en essayant de couper les cordes d'un ponton de l'ennemi. Ses derniers mots furent : « Je meurs, mais c'est pour la Liberté ! ».

Le Chant du départ

Premier couplet (Un député du Peuple)

La victoire en chantant nous ouvre la barrière ;

La Liberté guide nos pas.

Et du Nord au Midi la trompette guerrière

A sonné l'heure des combats.

Tremblez ennemis de la France,

Rois ivres de sang et d'orgueil ;

Le Peuple souverain s'avance :

Tyrans descendez au cercueil !

Refrain (Chant des guerriers) :

La République nous appelle,

Sachons vaincre ou sachons périr ;

Un Français doit vivre pour elle,

Pour elle un Français doit mourir.

Couplet 2 (Une mère de famille)

De nos yeux maternels ne craignez pas les larmes :

Loin de nous de lâches douleurs !

Nous devons triompher quand vous prenez les armes :

C'est aux rois à verser des pleurs.

Nous vous avons donné la vie,

Guerriers, elle n'est plus à vous ;

Tous vos jours sont à la patrie :

Elle est votre mère avant nous.

Refrain

Couplet 3 (Deux vieillards)

Que le fer paternel arme la main des braves ;

Songez à nous au champ de Mars :

Consacrez dans le sang des rois et des esclaves

Le fer béni par vos vieillards ;

Et, rapportant sous la chaumière

Des blessures et des vertus,

Venez fermer notre paupière

Quand les tyrans ne seront plus.

Refrain

Couplet 4 (Un enfant)

De Barra, de Viala le sort nous fait envie ;

Ils sont morts, mais ils ont vaincu.

Le lâche accablé d'ans n'a point connu la vie !

Qui meurt pour le peuple a vécu.

Vous êtes vaillants, nous le sommes :

Guidez-nous contre les tyrans ;

Les républicains sont des hommes,

Les esclaves sont des enfants.

Refrain

Couplet 5 (Une épouse)

Partez, vaillants époux ; les combats sont vos fêtes ;

Partez, modèles des guerriers.

Nous cueillerons des fleurs pour en ceindre vos têtes,

Nos mains tresserons vos lauriers ;

Et, si le temple de mémoire

S'ouvrait à vos mânes vainqueurs,

Nos voix chanteront votre gloire,

Nos flancs porteront vos vengeurs.

Refrain

Couplet 6 (Une jeune fille)

Et nous sœurs des héros, nous qui de l'hyménée

Ignorons les aimables nœuds ;

Si pour s'unir un jour à notre destinée

Les citoyens forment des vœux,

Qu'ils reviennent dans nos murailles,

Beaux de gloire et de liberté,

Et que leur sang dans les batailles

Ait coulé pour l'égalité.

Refrain

Couplet 7 (Trois guerriers)

Sur le fer devant Dieu, nous jurons à nos pères,

À nos épouses, à nos sœurs,

À nos représentants, à nos fils, à nos mères

D'anéantir les oppresseurs.

En tous lieux, dans la nuit profonde

Plongeant l'infâme royauté,

Les Français donneront au monde

Et la paix et la liberté.

Refrain

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le Casse

Le Casse est un film franco-italo-américain réalisé par Henri Verneuil, sorti en France en 1971. Il s'agit d'un remake du Cambrioleur (1957), réalisé par Paul Wendkos.

Synopsis

Un soi-disant représentant de commerce prénommé Azad (Jean-Paul Belmondo), décide d'organiser un cambriolage, avec l'aide de ses amis Ralph (Robert Hossein), Renzi (Renato Salvatori) et Hélène (Nicole Calfan), au domicile du richissime Monsieur Tasco (José Luis de Vilallonga), à Athènes. Ils neutralisent le gardien de la villa puis, grâce à leur matériel électronique ultra sophistiqué et de précieuses informations obtenues par Hélène, qui auparavant avait été employée comme décoratrice, parviennent à ouvrir le coffre-fort et à dérober une somptueuse collection d'émeraudes. Abel Zacharia (Omar Sharif), un policier qui passe par hasard devant la villa, en l'absence de Monsieur Tasco, repère la voiture des malfrats garée à proximité puis est alerté par un bruit. Azad sort de la villa et feint une panne de voiture. Le policier ne croit guère à cette version des faits mais laisse partir le cambrioleur. En fait, en partie dégoûté par l'attitude méprisante des époux Tasco à son égard et vis-à-vis de l'argent, Zacharia va vouloir récupérer pour son propre compte la collection d'émeraudes. S'ensuit alors un formidable jeu du chat et de la souris entre le cambrioleur et le policier...

Fiche technique

Titre original : Le Casse

Titre américain : The Burglar

Réalisation : Henri Verneuil

Producteur : Henri Verneuil

Script girl : Lucile Costa

Scénario : Henri Verneuil et Vahé Katcha, d'après le roman The Burglars de David Goodis

Décors : Jacques Saulnier

Dialogues : Henri Verneuil

Superviseur des dialogues (version américaine) : Steve Eckhardt

Musique : Ennio Morricone, dirigé par Bruno Nicolai (éditions musicales Igloo et Marouani)

Chorégraphie : Victor Upshaw

Son : Jean Rieul et Jacques Carrère

Publicité : René Chateau

Coiffure : Alex Archambault

Maquillage : Monique Archambault et Charly Koubesserian

Assistants réalisateur : Marc Grunebaum et Bernard Stora

Directeur de la photographie : Claude Renoir

Directeur de la photographie 2ème équipe : Wladimir Iwanov

Caméraman : Charles-Henri Montel

Photographe de plateau : Vincent Rossell

Montage : Pierre Gillette (pour la version Française); Pierre Gillette et Andrée Werlin (pour la version Américaine)

Régleur de cascades : Rémy Julienne et son équipe

Régleur de bagarres : Claude Carliez

Générique : Les films Michel François

Genre : Film d'action, Film policier

Budget : 15 millions de francs

Directeur de production : Jacques Juranville et Claude Ganz

Société de production : Columbia Films SA (Paris), Vides Cinematografica (Rome) et Les Productions Henri Verneuil

Société de distribution : Columbia Pictures

Pays d'origine : ![]() France |

France | ![]() Italie |

Italie | ![]() États-Unis

États-Unis

Format : Couleur (Eastmancolor) — 35 mm — 2.35.1 Panavision — son monophonique

Durée montage Français : 120 minutes

Durée montage Américain : 110 minutes

Date de sortie :

![]() France : 27 octobre 1971

France : 27 octobre 1971

![]() États-Unis : 14 juin 1972

États-Unis : 14 juin 1972

Distribution

Jean Paul Belmondo : Azad

Omar Sharif : Abel Zacharia

Robert Hossein: Ralph

Nicole Calfan : Hélène

Dyan Cannon : Lena

Renato Salvatori : Renzi

José Luis de Vilallonga : M. Tasco

Raoul Delfosse : le gardien de la villa Tasco

Myriam Colombi : Isabelle Tasco

Steve Eckhardt : Malloch

Marc Arian : le propriétaire du restaurant

Daniel Vérité : le play-boy

Pamela Stanford : la strip-teaseuse

Alice Arno : la vestiaire de la boîte de nuit

Robert Duranton : le culturiste de la boîte de nuit (scène coupée au montage)

Roger Lumont

Box-office

Le Casse obtient un important succès commercial, totalisant 4 410 120 entrées en France, dont 1 202 011 entrées à Paris, où il est resté quatre semaines en tête du box-office.

À noter

La course-poursuite à travers la ville s'est faite avec une Fiat 124 Special T rouge conduite par Jean-Paul Belmondo (doublé en partie par Rémy Julienne) et Omar Sharif (doublé par Rémo Mosconi), qui lui conduisait une Opel Rekord A de couleur noire. On voit à la position du rétroviseur (tantôt en haut, tantôt en bas) et aux dommages tant de la Fiat que de l'Opel, que plusieurs voitures ont été utilisées.

Le film a été tourné en deux versions, française et américaine, avec un montage et une fin légèrement différents ; comme Jean-Paul Belmondo ne maîtrisait pas très bien l'anglais, il a été doublé par un acteur américain. A contrario, les acteurs Nicole Calfan et Omar Sharif ont conservé leurs voix pour la version américaine.

Ce film a longtemps été inédit en vidéo. Seules deux éditions étaient disponibles : une version VHS sortie chez RCA et Columbia et une version DVD sortie dans la collection Belmondo. Le film est depuis disponible en édition collector combo Blu-Ray/DVD.

Belmondo porte le nom de Azad, signifiant "libre" en arménien. Ce nom se retrouvera ultérieurement dans Mayrig et 588 rue Paradis, porté par ....Henri Verneuil dans sa "biographie" romancée...

| |||||||||||||||||||||||||||

| Film américain | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Film espagnol | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Film français | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Film hongkongais | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Film italien | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Cinéma (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Cinéma : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Jean Paul Belmondo (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Rémy Julienne | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Mille milliards de dollars

Mille milliards de dollars est un film d'Henri Verneuil sorti en 1982.

Il emprunte son titre, ainsi que quelques répliques, à un livre d'économie du même nom, Mille milliards de dollars

Résumé détaillé

Grand reporter au journal La Tribune, Paul Kerjean reçoit un appel téléphonique d'un informateur anonyme, qui lui donne rendez-vous dans un parking désert. Son interlocuteur l'informe que l'industriel et politicien Jacques Benoît-Lambert aurait reçu des pots-de-vin pour céder une entreprise Electronic de France, à la tête de laquelle il vient d'être nommé, à la multinationale américaine GTI. Après avoir eu confirmation des accusations en approfondissant son enquête, en interrogeant l'épouse trompée de JBL et le détective privé engagé par cette dernière pour suivre ce dernier et sa maîtresse, Laura Weber, Kerjean fait publier son article qui connaît un énorme retentissement et provoque un scandale.

Le lendemain de la publication, Benoît-Lambert est retrouvé mort dans sa voiture, une balle dans la tête. La police conclut au suicide. De retour d'un week-end dans la ville où il a fait ses débuts et s'est marié avec Hélène, dont il vit séparé et avec lequel elle a eu un fils, Kerjean découvre que l'industriel a en fait été assassiné et commence à comprendre qu'il a été manipulé pour détruire la réputation de Benoît-Lambert et faire croire qu'il a mis fin à ses jours.

Déterminé à découvrir la vérité, Kerjean continue son enquête, demandant entre autres l'aide de Laura Weber. Il apprend que JBL n'avait aucune intention de vendre l'entreprise Electronic de France à GTI et constituait un dossier prouvant le passé de la multinationale américaine, qui a vendu des armes à l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais une organisation secrète en cheville avec GTI, ayant eu vent du plan de Benoît-Lambert, a décidé de régler le problème. Alors qu'il s'enfonce de plus en plus dans son enquête, le journaliste voit sa vie et celle de ses proches menacées. Après que son fils a échappé à une chute mortelle, Kerjean demande à Hélène de partir avec l'enfant en province pour leur protection.

De retour chez lui, Kerjean retrouve l'informateur, Hankins, qui travaille pour l'organisation, qui le braque avec une arme. Venu récupérer le dossier incriminant que le journaliste a obtenu auprès d'Holstein, un ancien cadre de la branche autrichienne de GTI, il s'apprête à l'éliminer en faisant passer sa mort pour un suicide. Kerjean, qui avait caché un pistolet, s'en empare et abat Hankins de plusieurs balles, le tuant sur le coup. Le journaliste décide de se planquer dans un hôtel près de la ville de ses débuts pour y écrire son article intitulé « Mille milliards de dollars ». Hélène le retrouve et décide de l'aider à l'écriture.

Kerjean appelle la rédaction de la Tribune pour lui proposer de le publier. Mais comprenant que l'organisation a fait disparaître le corps d'Holstein et veut le faire discréditer en laissant la fausse lettre de suicide chez lui, le reporter se voit opposer un refus et commence à douter quand Hélène trouve la solution en le faisant publier dans le quotidien local où il travaillait et avec le directeur duquel il est resté en contact, le bienveillant Guérande. Le journal est alors tiré à plusieurs milliers d'exemplaires et uniquement consacré au sujet de Kerjean, grâce au soutien de Guérande mais aussi d'Hélène, avec laquelle il renoue.

Fiche technique

Titre français : Mille milliards de dollars

Réalisation : Henri Verneuil

Scénario : Henri Verneuil, d'après Gare à l'intoxe ! de Lawrence Meyer

Musique : Philippe Sarde

Décors : Jacques Saulnier

Costumes : Jacqueline Moreau

Photographie : Jean-Louis Picavet

Son : Serge Deraison

Montage : Pierre Gillette

Production : Henri Verneuil

Direction de production : Jacques Juranville

Sociétés de production : Films A2, SFP Cinéma et V. Films

Société de distribution : AMLF

Pays d’origine : ![]() France

France

Langue originale : français

Format : couleur — 35 mm — 1,66:1 — son monophonique

Genre : drame, thriller

Durée : 130 minutes

Dates de sortie : France : 10 février 1982

Classification CNC : tous publics (visa d'exploitation no 53218 délivré le 27 janvier 1982)

Distribution

Patrick Dewaere: Paul Kerjean

Caroline Cellier : Hélène Kerjean

Charles Denner : Walter, le détective privé

Robert Party : Jacques Benoît-Lambert, dit "JBL"

Jeanne Moreau : Mme Benoît-Lambert

Anny Duperey : Laura Weber, la maîtresse de JBL

Mel Ferrer : Cornelius "Nell" Abel Woeagen, président de GTI

Jacques François : Fred Great

Michel Auclair : Michel Saint-Claude, directeur de GTI-Europe

Jean-Laurent Cochet : Serge Hartmann, directeur de "La Tribune"

André Falcon : Pierre Bayen, rédacteur en chef

Edith Scob : Mme Bronsky

Jean-Pierre Kalfon : Stan Hankins, l'informateur

Fernand Ledoux : M. Guérande

Marc Eyraud : Sylvestre

Rachid Ferrache : Éric Bronsky

Jean Mercure : Joachim Holstein, directeur de GTI-Autriche

Jacques Maury : Jack Sleiter, un directeur de GTI

Jean Claudio : Vittorio Orta, directeur de GTI-Italie

Claude Vernier : Dr Gerhart Kramer

Hans Verner : Kurt Van Schroeder

Edmond Bernard : Ralph Van Lubeck

Jacqueline Doyen : Arlène Robert

Claude Marcault : la secrétaire de Kerjean

François Viaur : l'employé de l'hôtel

Jacques David : le commissaire de police

Pierre Londiche

Roger Comte

Marie-Pierre Casey

Yvonne Dany

Commentaires

Comme dans son précédent film I... comme Icare, Henri Verneuil raconte l'histoire d'un homme que son métier met aux prises avec une affaire qui le dépasse. Ici, le ressort n'est pas politique, mais économique : le journaliste Paul Kerjean, travaillant pour le quotidien La Tribune, démêle les mailles d'un imbroglio dans lequel GTI, une multinationale américaine, cherche à prendre le contrôle d'une société d'électronique française pour distribuer ses produits à un pays tiers (on ne saura jamais lequel) avec lequel les firmes américaines n'ont pas le droit de traiter. L'enquête de Kerjean l'amènera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et des révélations peu flatteuses sur le passé de GTI.

Henri Verneuil dénonce avant tout les dangers de la mondialisation, propice à l'apparition de sociétés aussi tentaculaires qu'inhumaines, dans lesquelles chacun n'est qu'un pion jetable à volonté, obligé de faire sans cesse du profit pour espérer survivre, au gré — et malgré — des gouvernements qui se succèdent ici et là.

À ce titre, les paroles du président de GTI, qui désire voir graver sur sa tombe le cours de l'action GTI le jour de sa mort, trouvent leur écho dans l'inquiétude du journaliste qui constate avec fascination que les 30 premières entreprises mondiales font, à elles seules, le chiffre d'affaires annuel colossal de mille milliards de dollars...

Sortie et accueil

Le film est parvenu à totaliser près de 1,2 million d'entrées à sa sortie. Bien que le film soit parvenu à faire un score honorable, le score du film en salles est ressenti comme un semi-échec par rapport aux attentes de l'acteur, dont c'est le dernier film à sortir de son vivant.

Autour du film

Long métrage succédant à Un mauvais fils de Claude Sautet pour Patrick Dewaere, ce film marque le retour de l'acteur en vedette après un événement ayant bouleversé sa carrière professionnelle : pour s'être violemment emporté contre Patrice de Nussac, journaliste au Journal du dimanche, qui lui avait promis de ne pas dévoiler son prochain mariage avec Élisabeth Chalier, la mère de sa seconde fille, Dewaere subit durant de longs mois un véritable boycott de la part de la presse et des médias. Même les producteurs hésitent désormais à l'employer. Il n'est plus interviewé et, fait sans précédent en France, son nom est supprimé du générique de ses films dans plusieurs journaux, voire remplacé par des initiales employées dans une ambiguïté à connotation péjorative : « P.D. ». Henri Verneuil parvient à l'imposer mais on sent toujours quelques réticences des médias lors de la promotion du film. Ainsi, le 21 août 1981 dans le Journal de 13 heures de TF1, Yves Mourousi ne le laisse s'exprimer que quelques secondes sur une interview de plus de neuf minutes avec une partie de l'équipe du film, bien qu'il ait le premier rôle. Il parvient toutefois à préciser avec ironie, au sujet du personnage qu'il interprète et qui est lui-même un journaliste : « Je suis accusé, à tort, d'un très grand scandale », référence au boycott médiatique dont l'acteur a fait l'objet

La dernière partie du film évoque l'histoire d'une multinationale américaine durant la Seconde Guerre mondiale.

On pense notamment à la firme ITT, très critiquée par l'extrême gauche au milieu des années 1970 pour sa contribution au renversement du gouvernement chilien Allende et à l'effort d'armement américain dans la guerre du Viêt Nam.

La visite à "GTI" au début du film décrit assez bien l'ambiance dans les filiales européennes.

Certains ont aussi songé à la firme IBM, mais celle-ci avait perdu tout contrôle sur sa filiale allemande Dehomag dès le milieu des années 1930, étant donné la politique de nationalisation hitlérienne.

Cependant Edwin Black dans son livre IBM et l'Holocauste indique que les liens entre IBM et Dehomag restaient étroits et se faisaient sous le radar des Alliés, mais en partenariat fort avec le régime nazi.

Il se peut également que derrière l’acronyme GTI se cache la société texane GSI (Geophysical Service, Inc.), active pendant la guerre dans le secteur des détecteurs de sous-marins et dont au moins un employé a espionné pour le compte de l’Allemagne nazie. GSi deviendra Texas Instruments en 1951.

Citation

De Kerjean à Holstein : « Voyez-vous, de très grandes choses ont souvent été réalisées parce que deux hommes, face à face, se sont regardés et ont su saisir cette seconde indéfinissable qui est la confiance, sans raison et sans logique.

|

| ||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||

| Film américain | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Film espagnol | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Film français | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Film hongkongais | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Film italien | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://youtu.be/eSaPrEx63ks | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Cinéma (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Cinéma : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Charles Humbert (homme politique)

Charles Humbert, né le 28 mai 1866 à Loison (Meuse) et mort le 1er novembre 1927 à Paris, est un homme politique français.

Fils naturel d'une domestique, Marie Clémentine Duchet née à Loison (55) en 1846, il est déclaré à l'état-civil sous le nom de sa mère : Duchet. Puis celle-ci épouse le 13 octobre 1868 Casimir Humbert, né à Fresnes-au-Mont (55), gendarme, (1843-1869) qui meurt l'année suivante à Paris. Son acte de naissance comporte, en marge, la mention (rédigée en 1884) de sa reconnaissance et légitimation par le mariage survenu en 1868.

Militaire de carrière, percepteur, journaliste, il est titulaire de la Légion d'honneur et député de la Meuse du 6 mai 1906 au 30 janvier 1908. Sénateur de la IIIe République de 19 janvier 1908 au 10 janvier 1920, il est vice-président de la commission sénatoriale des armées très actif pendant la Première Guerre mondiale. Il a écrit plusieurs ouvrages traitant de thèmes militaires y dénonçant le manque de moyens ainsi qu'un ouvrage sur les colonies françaises. Un hymne de guerre "des canons, des munitions" lui est dédié

Après avoir quitté l'armée en 1902, Charles Humbert est entré au Matin comme journaliste en 1904. Le Matin est la propriété de M. Buneau-Varilla, homme influent et ami de Raymond Poincaré. Humbert rompt avec Buneau-Varilla en 1906. Il collabore au Journal en 1907 et en devient le directeur politique en 1911. En 1913 Charles Humbert sert d'intermédiaire auprès de la famille Letellier pour l'achat du Journal pour 2 millions de francs. L'opération est reportée et le Journal périclite. En mai 1915, l'annonce de la mise en vente du Journal est faite et Humbert y mène sa campagne "des canons, des munitions". Les difficultés du Journal contraignent Humbert à chercher des investisseurs; il trouve Guillaume Desouches et Pierre Lenoir. L'achat du quotidien se fait et Charles Humbert garde la direction politique du Journal. Malheureusement il s'avère que Lenoir est un prête-nom masquant des investissements allemands. Humbert doit rembourser leurs avances et cherche un nouvel investisseur. Il prévient Poincaré de ses problèmes. C'est à ce moment qu'intervient Bolo Pacha qui verse les fonds nécessaires, qui s'avèreront d'origine douteuse également.

Son testament politique est Chacun son tour (1925), livre relatant ses déboires avec Raymond Poincaré notamment et racontant sa version de l'affaire Le Journal (Bolo Pacha et Pierre Lenoir). En effet, le 18 février 1918, Charles Humbert est arrêté dans son château de Mesnil-Guillaume, près de Lisieux pour intelligence avec l'ennemi. Il aurait racheté Le Journal avec de l'argent allemand. Il sera acquitté, les coaccusés seront condamnés à mort et exécutés.

En garnison à Dieppe, comme sous-lieutenant au 119e régiment d'infanterie, il épousa en 1892 l'écrivaine anglaise Mabel Wells Annie Rooke (petite-fille de l'éditeur de journaux anglais Joseph Drew). Il eut un garçon, Charles William et une fille Agnès Humbert qui épouse en 1916 le peintre Georges Sabbagh et qui est la mère du journaliste Pierre Sabbagh. Elle s'illustrera pendant la seconde guerre mondiale dans la Résistance en créant le premier réseau de résistant dans la France occupée, le réseau du Musée de l'Homme. Divorcé, il épouse en secondes noces en 1908 Marie Levylier (née Nathan, 1872-1920), d'une famille juive de Nancy; la fille de cette dernière, Jeanne épousera Léon Blum.

Les précieuses découvertes archéologiques faites à Senon par les Allemands en 1914-1918 emportées en Allemagne seront rapatriées en France grâce à son intervention

Charles Humbert est inhumé à Paris dans le cimetière des Batignolles (24e division).

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Humbert_(homme_politique)

| |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

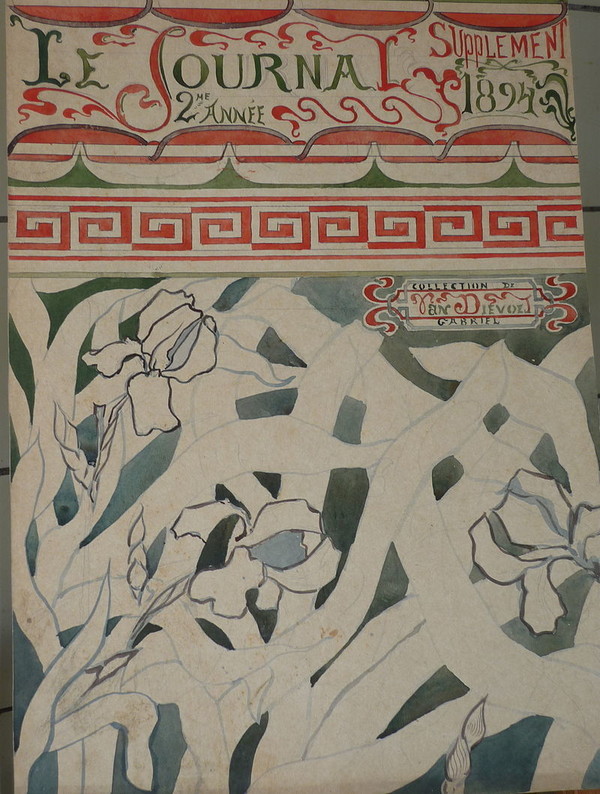

Le Journal

Le Journal était un quotidien français qui parut entre 1892 et 1944 dont le siège se trouvait au 100 rue de Richelieu dans le 2e arrondissement de Paris. Dans ses premières années (jusqu'en 1911), c'est un journal littéraire de tendance républicaine. C'est l'un des quatre plus grands quotidiens français d’avant-guerre, avec Le Petit Parisien, Le Matin, et Le Petit Journal. Son orientation nationaliste se renforce ensuite au fil des années, amenant à sa disparition avec la fin du régime de Vichy en 1944.

Historique

Journal littéraire (1892-1911)

Le Journal est lancé le 18 septembre 1892 par le journaliste Fernand Xau, ancien imprésario de Buffalo Bill lors de la tournée française du Buffalo Bill's Wild West Show. Son projet est de créer un « journal littéraire d’un sou » (5 centimes) destiné aux petits commerçants, aux instituteurs, aux ouvriers et aux employés.

Rapidement, Xau s'entoure de grandes signatures comme Octave Mirbeau, Maurice Barrès, Émile Zola, Léon Daudet, Jules Renard, Raoul Ponchon, Alphonse Allais et Georges Courteline ; le radical Clemenceau y écrit également de 1895 à 1897. Il installe la rédaction au 100, rue de Richelieu, dans le IIe arrondissement de Paris, puis lance en 1893 un supplément hebdomadaire illustré, Le Journal pour tous. De sensibilité républicaine, Le Journal connaît un bon succès, avec un tirage de 450 000 exemplaires à la fin du xixe siècle. Fernand Xau rachète alors la revue littéraire Gil Blas qui a notamment publié Maupassant, Musset et George Sand.

Le chroniqueur sportif à partir de 1892 est Rodolphe Darzens.

En 1893, Xau lance un supplément illustré, Le Journal pour tous, qui est suspendu en 1906

Eugène Letellier, entrepreneur en travaux publics d’origine belge, devient commanditaire, dès 1900, avec son frère Léon, administrateur, du Journal. Après la mort de Xau en 1899, Le Journal est dirigé par Henri Letellier, avec José-Maria de Heredia au poste de directeur littéraire.

Ligne politique conservatrice (1911-1925)

Son contenu éditorial change en 1911, date à laquelle le sénateur de la Meuse Charles Humbert est nommé directeur politique du quotidien. Il lui imprime alors une ligne politique conservatrice et nationaliste. Le public suit : le tirage du Journal atteint le million d’exemplaires, ce qui lui permet de contrebalancer le poids de son grand rival, Le Matin. À la veille de la guerre de 1914-1918, c'est l'un des quatre plus grands quotidiens français, avec Le Petit Parisien, Le Matin, et Le Petit Journal.

Après la Première Guerre mondiale, ils sont rejoints par L'Écho de Paris pour former le Consortium des cinq grands quotidiens nationaux organisé par l'Agence Havas afin d'éviter l'irruption de concurrents qui seraient tentés de diffuser à un prix plus bas. L'Agence Havas veille à répartir entre eux l'essentiel de la publicité.

L'orientation conservatrice du Journal a été renforcée par l'arrivée à la direction politique de François-Ignace Mouthon, journaliste catholique et antisémite. Puis un scandale ébranle la réputation du quotidien : l'un de ses actionnaires, Pierre Lenoir, est convaincu d'espionnage et fusillé le 24 octobre 1919. Son tirage diminue alors de moitié.

En dépit d'une nouvelle formule, qui privilégie les grands reportages et les enquêtes, Le Journal ne parvient pas à renouer avec le succès. Le titre sera finalement vendu en janvier 1925 à un groupe d'investisseurs formé par le directeur du casino de Deauville, l’agence Havas et la Banque de Paris et des Pays-Bas.

Vers le fascisme (1925-1944)

Une nouvelle équipe prend progressivement la direction de la rédaction et, en 1929, Le Journal rachète le quotidien L’Écho des sports. En complément des feuilletons, comme ceux de Maurice Leblanc et de Gaston Leroux, ses pages publient des textes d'écrivains célèbres, comme Blaise Cendrars ou Colette, qui y tient une rubrique hebdomadaire jusqu’en 1938. Géo London, grand reporter, est, durant cette période, le chroniqueur judiciaire.

La ligne politique du journal reste ancrée à droite. Dans les années 1930, il s'affirme anticommuniste et préconise une alliance avec l’Italie fasciste. En mai 1937, il publie une interview d'Adolf Hitler, réalisée par Abel Bonnard, et s’enthousiasme pour le régime nazi. Quand éclate la Seconde guerre mondiale, Le Journal s'exile d'abord à Limoges, puis à Marseille, et enfin à Lyon. Il est suspendu en 1944 avant de cesser définitivement sa parution la même année. Il est supprimé, ainsi que tous les autres journaux ayant légalement continué à paraître sous l'Occupation, excepté Le Figaro. Une partie de ses archives sont alors attribuées au quotidien L’Aurore.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Eurovision 2021 : B. Pravi se dit "émue, fière et ravie"

REACTION - Donnée favorite, Barbara Pravi termine deuxième avec son titre "Voilà". L'artiste de 28 ans s'est confiée sur "les milliards de milliards d'émotions qui traversent à la seconde" cette nuit après les résultats.

L'Italie et la France, qui n'a plus gagné depuis 1977, étaient les deux grands favoris des bookmakers, suivies par Malte. Mais ce sont les Italiens qui l'ont emporté au final à l'issue d'un suspense terrible. Souvent comparée à Edith Piaf, Barbara Pravi, 28 ans était l'espoir de la France. Elle termine deuxième avec son titre Voilà qui a conquis les différents pays. L'artiste s'est confiée à RTL sur son émotion cette nuit après les résultats.

"Je suis hyper fière, je suis hyper émue. J'ai été portée par le public, par le jury. Je suis ravie", clame la chanteuse au micro de RTL ce 23 mai. Avant de monter sur scène, "je pensais à faire la meilleure prestation possible, à être la plus juste, à donner le plus d'amour. Je me suis dit 'ça y est cette fois c'est la dernière donc vas-y'. Il y avait un public qui hurlait donc c'était extrêmement galvanisant", poursuit-elle.

"Ca va être un peu confus ce que je vais dire parce qu'il y a évidemment des milliards de milliards d'émotions qui traversent à la seconde après avoir passé 10 jours ici à répéter. Moi ça fait depuis septembre que je suis sur cette chanson avec tout ce que ça signifie. C'est un mix entre le lâcher prise, la sur-connection et l'amour, c'est très étrange", confie Barbara Pravi.

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | |||||||||||||||||||||||||

Liste des actrices pornographiques françaises

| A | Eliska Cross | Martine Grimaud |

| Alice Arno | Élodie Chérie | Maryline Guillaume |

| Ana Martin | Emmanuelle Parèze | Maud Kennedy |

| Angélique Morgan | Estelle Desanges | Mélanie Coste |

| Angell Summers | F | Mélissa Lauren |

| Anissa Kate | Fovéa | Michèle Perello |

| Anksa Kara | Francesca Petitjean | N |

| Anna Polina | G | Natasha Nice |

| Ava Addams | Gilda Arancio | Nicole Segaud |

| Axelle Mugler | H | Nikita Bellucci |

| Axelle Parker | J | Nina Roberts |

| B | Jacqueline Lorians | Nomi |

| Bamboo | Jade | O |

| Barbara Doll | Jade Laroche | Océane |

| Béatrice Harnois | Jasmine Arabia | Oksana |

| Brigitte Lahaie | Jessie Volt | Olinka Hardiman |

| C | Judy Minx | Ovidie |

| Carole Tredille | Julia Channel | P |

| Catherine Castel | Julia Perrin | R |

| Catherine Ringer | K | Raffaëla Anderson |

| Cathy Ménard | Karen Lancaume | Rebecca Lord |

| Cathy Stewart | Karine Gambier | S |

| Cecilia Vega | Ksandra | Stella Delcroix |

| Céline Bara | L | Sylvia Bourdon |

| Céline Tran | Laetitia | T |

| Chloë des Lysses | Laly | Tabatha Cash |

| Claire Castel | Laure Sainclair | Tiffany Doll |

| Clara Morgane | Liza Del Sierra | Tiffany Hopkins |

| Claudine Beccarie | Liza Harper | V |

| Cléa Gaultier | Loan Laure | Valy Verdi |

| Coralie Trinh Thi | Lolo Ferrari | Véronique Lefay |

| Cynthia Lavigne | Loona Luxx | Virginie Caprice |

| D | Lou Charmelle | Wendy Delorme |

| Dany Verissimo-Petit | Luna Rival | Y |

| Delfynn Delage | Lydia Saint Martin | Yasmine Lafitte |

| Diane Dubois | M | Z |

| Dolly Golden | Marie-Pierre Castel | Zabou |

| Draghixa | Marilyn Jess |

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Actrice_pornographique_fran%C3%A7aise | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

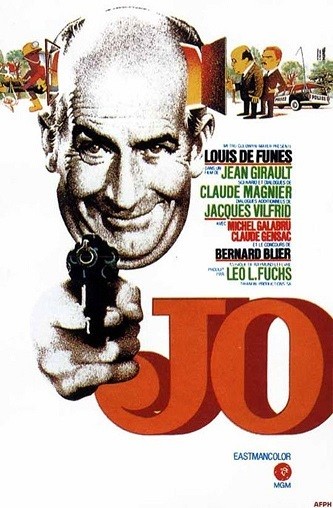

Jo (film)

Jo est un film français réalisé par Jean Girault, sorti en 1971. C'est la deuxième adaptation cinématographique de la pièce de théâtre The Gazebo (1958), après Un mort récalcitrant (The Gazebo) de George Marshall en 1959.

Synopsis

Antoine Brisebard, auteur comique à succès, est victime de Jo, un maître-chanteur qui menace de dévoiler les origines familiales douteuses de sa femme. Résolu à se débarrasser de lui, Brisebard prétexte l'écriture d'une pièce policière afin de recueillir les ingrédients du crime parfait auprès de son ami avocat.

Malheureusement, lorsque la personne vient chercher la somme d'argent exigée, le plan de Brisebard ne se déroule pas comme prévu. À peine l'encaisseur éliminé (par accident, Brisebard n'ayant pas eu le courage de lui tirer dessus), les visiteurs les plus farfelus se succèdent dans sa maison : une dame tenace, exerçant le métier d'agent immobilier, accompagnée d'un couple excentrique d'acheteurs potentiels, une gouvernante émotive et un entrepreneur ayant récemment installé un gazébo offert par Sylvie Brisebard à son mari à l'occasion de sa fête.

Brisebard a alors l'idée de dissimuler le cadavre encombrant dans les fondations du gazébo, mais celui-ci s'avère bien plus fragile que ce qui était annoncé par l'entrepreneur, et il devient alors indispensable de cacher le corps ailleurs. Survient alors l'inspecteur Ducros qui ne tarde pas à révéler que Jo a été retrouvé assassiné loin du domicile des Brisebard. Antoine se demande alors qui il a bien pu tuer et devra dépenser des trésors d'ingéniosité pour dissimuler le corps aux yeux de la police et de tous les personnages qui vont et viennent dans la maison.

Fiche technique

Titre : Jo

Réalisation : Jean Girault, assisté de Tony Aboyantz

Scénario, adaptation et dialogues : Claude Magnier et Jacques Vilfrid, d'après la pièce de théâtre The Gazebo d'Alec Coppel

Décors : Sydney Bettex

Costumes : Colette Baudot ; costumes de Cerruti, robes de Rety

Photographie : Henri Decaë

Montage : Armand Psenny

Son : René-Christian Forget

Musique : Raymond Lefebvre

Production : Léo L. Fuchs

Société de production : Trianon Production

Société de distribution : Metro-Goldwyn-Mayer

Pays d'origine : ![]() France

France

Langue : français

Format : couleurs (Eastman Kodak) - 35 mm - 1,66:1 - con mono (Westrex P.S.C)

Genre : comédie policière, burlesque

Durée : 85 min

Dates de sortie :

France : 1er septembre 1971

Distribution

Louis de Funès : Antoine Brisebard

Claude Gensac : Sylvie Brisebard

Bernard Blier : l'inspecteur Ducros

Michel Galabru : Tonelotti, le maçon

Christiane Muller : Mathilde

Florence Blot : Mme Cramusel

Guy Tréjan : Me Adrien Colas

Ferdy Mayne : M. Grunder

Yvonne Clech : Mme Grunder

Micheline Luccioni : Françoise

Jacques Marin : Andrieux

Dominique Zardi : le Duc

Henri Attal : Grand Louis

Paul Préboist: l'adjudant de gendarmerie qui ramène la malle

Jean Valmence : le représentant de commerce

Carlo Nell : Plumerel

Patrice Fontanarosa : le violoniste

Non crédités :

Marcel Gassouk : le plombier

Henri Guégan : l'ouvrier

Jean Droze : Riri

Roger Lumont : voix de Jo

Choix des acteurs

Louis de Funès s'entoure une fois de plus d'acteurs familiers parmi lesquels Claude Gensac, qui avait déjà interprété son épouse dans 5 films, et Michel Galabru. Jo marque également la huitième collaboration entre Louis de Funès et le réalisateur Jean Girault, après Pouic-Pouic (1963), Faites sauter la banque ! (1964), Le Gendarme de Saint-Tropez (1964), Le Gendarme à New York (1965), Les Grandes Vacances (1967), Le gendarme se marie (1968) et Le Gendarme en balade (1970).

Quatre ans après Les Grandes Vacances (1967), réalisé également par Jean Girault, Louis de Funès retrouve Ferdy Mayne et Christiane Muller qui jouait également le rôle d'une bonne dans le précédent. Quant à Guy Tréjan, il avait joué dix ans plus tôt aux côtés de Louis de Funès dans Pouic-Pouic.

Bernard Blier reprend également un rôle de commissaire similaire à celui qu'il tenait dans Le Grand Restaurant (1966). La relation de son personnage avec celui de Louis de Funès, gêné face au commissaire, est d'ailleurs la même.

Tournage

Le film a été tourné aux studios Franstudio de Saint-Maurice. Les scènes situées à l'extérieur de la maison ont été tournées aux Bréviaires dans les Yvelines, au hameau de la Croix Rouge.

Pour accentuer la différence de taille entre Louis de Funès et Bernard Blier, dans la scène où ils sont tous deux assis sur un canapé, une machinerie (dont l'installation et la fabrication ont coûté 250 000 francs) et quatre jours de travail ont été nécessaires. Ce gag avait été imaginé par Louis de Funès lui-même.

Accueil

Accueil critique

« Jean Girault n'a jamais joui dans le cinéma français de la réputation d'un metteur en scène ayant créé des merveilles. Quant au comique de Louis de Funès, s'il fait recette, il fut très rarement utilisé avec l'intelligence qui consisterait à dépasser les goûts personnels de l'acteur et à lui faire occuper la place — mais seulement la place — qui lui reviendrait dans un scénario également intelligent. Autrement dit, un anti-Jo. »

— L'Humanité, 16 septembre 1971

« Confondant agitation et rythme, Jean Girault dirige et fait courir tout son monde dans la foulée fébrile de Louis de Funès, engagé, une fois de plus, dans une interprétation contre la montre. »

— L'Express, 13 septembre 1971.

« On assiste avec effarement à un extravagant numéro de gesticulations, de grimaces, de hurlements, de borborygmes. Ici Louis de Funès c'est Jerry Lewis plus Darry Cowl, à condition d'accélérer les gestes du premier et l'élocution du second. »

— Paris Jour, 14 septembre 1971.

Autour du film

Bien que très important dans l’intrigue, allant jusqu’à donner son nom au titre du film, le personnage de Jo n’apparaît pas. Il s’agit d’une arlésienne.

Ce film est sorti en DVD pour la première fois en novembre 2011.

C'est l'un des rares films où un personnage interprété par Louis de Funès tue quelqu'un (ici accidentellement), les autres étant Des pissenlits par la racine, La Folie des Grandeurs (où il fait avaler du cyanure à un cuisinier) et Fantômas se déchaîne.

Le thème musical du film de Raymond Lefebvre est repris dans le dernier épisode du livre VI de la série télévisée Kaamelott, dédiée à Louis de Funès. Alexandre Astier explique en 2018 : « J'adore ce compositeur et j'ai toujours trouvé cette musique classe. Je l'écoutais pour imaginer une fin. J'aimais beaucoup les arrangements de ce morceau, notamment ceux de la version que j'ai utilisée, qui n'est pas celle du film. Comme je savais que je voulais dédier la série à de Funès, cette musique était parfaite ».

Alors que son mari vient d'installer dans le salon une sculpture de son cru, Sylvie Brisebard (Claude Gensac) s'empare du téléphone pour appeler le docteur Poussin. Dans le film Oscar, lors de la crise d'apoplexie de Bertrand Barnier (joué par Louis de Funès) après la disparition de sa valise remplie d'argent, Germaine Barnier (jouée par Claude Gensac) téléphone également à un docteur Poussin.

En août 1968, Louis de Funès fut réellement victime d'un maître-chanteur. Celui-ci lui envoya un message de menaces : "Il faut verser 150.000 francs pour aider mon groupe. Vous gagnez trop d'argent dans cet État bourgeois." Puis, par téléphone, il donna rendez-vous à l'épouse de Louis de Funès, le 19 août 1968, dans les sous-sols d'une brasserie du boulevard du Montparnasse. La police est prévenue et tend une souricière, mais, prudent, le maître-chanteur, avait envoyé un chauffeur de taxi prendre livraison du paquet renfermant l'argent et réussit donc à s'échapper. Finalement, il fut arrêté le 2 septembre 1968. Il s'agissait d'un certain Jacques Robert, âgé de 34 ans, mythomane, échappé, en 1964, de l'hôpital psychiatrique de Villejuif où il était interné depuis quatre ans et qui, en 1954, avait été jugé et acquitté par la Cour d'assises de Versailles pour avoir tué, à coups de pistolets, son père, industriel à Argenteuil, pour "défendre l'honneur de sa mère, délaissée et bafouée". C'est ce même Jacques Robert qui en 1974 entra de force dans un studio de RTL avec une arme alors que Max Meynier officiait à l'antenne.

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Cinéma (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Cinéma : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Louis de Funès (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||

Près de 17 millions de retraités en France

Selon la Drees, il y avait en 2019 16,7 millions de retraités en France. Un chiffre en hausse, amorcée depuis plusieurs années. Les pensions brutes ont diminué de 1,1 %, à 1.503 euros mensuels. L'âge moyen de départ augmente

La hausse du nombre de retraités se poursuit en France. En 2019, ils étaient ainsi 16,7 millions selon la Drees, le service statistique des ministères sociaux (Drees), qui publie ce jeudi son panorama annuel de la retraite dans l'Hexagone.

Selon ce rapport, les effectifs de retraités « de droit direct » (hors pensions de réversion) des régimes français ont augmenté de 1,8 % par rapport à fin 2018, soit 301.000 personnes de plus, une hausse « dans la tendance des dernières années », indique la Drees dans ce panorama annuel de la retraite en France. Les néo-retraités ont pourtant été un peu moins nombreux en 2019 (720.000 contre 749.000 en 2018). En incluant les retraités dits « de droits dérivés », qui touchent des pensions de réversion, le nombre total de retraités tous régimes confondus est de 17,8 millions de personnes.

1.393 euros net en moyenne

La pension moyenne tous régimes confondus s'établit à 1.503 euros brut mensuels en décembre 2019 pour les retraités de droit direct résidant en France (1.924 euros pour les hommes et 1.145 pour les femmes). En tenant compte des prélèvements sociaux, la pension nette s'élève à 1.393 euros. Au total, les pensions de retraite représentaient 327,9 milliards d'euros en 2019, soit 13,5 % du produit intérieur brut (PIB). De quoi en faire le premier poste de dépenses sociales du pays.

La pension brute a diminué de 1,1 % en euros constants entre fin 2018 et fin 2019, du fait notamment d'une faible revalorisation des pensions, inférieure à l'inflation. Après prélèvements sociaux, la diminution est atténuée (-0,4 %), en raison de l'aménagement de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG). Le niveau de vie médian des retraités demeure légèrement supérieur à celui de l'ensemble de la population, indique la Drees.

62 ans et 2 mois

En 2019, l'âge moyen conjoncturel de départ à la retraite s'élève par ailleurs à 62 ans et 2 mois pour les retraités de droit direct résidant en France. Il augmente depuis 2010 (+1 an et 8 mois), principalement en raison du relèvement de l'âge minimum légal d'ouverture des droits à la retraite issu de la réforme de 2010.

Les femmes liquident leurs droits à la retraite en moyenne 7 mois après les hommes en 2019 : elles prennent leur retraite à 62 ans et 6 mois, contre 61 ans et 11 mois pour les hommes. L'écart se réduit progressivement au fil des générations. Il était en moyenne de 18 mois parmi les générations nées dans la première moitié des années 1930.

Source AFP

| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||

| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||

| Retraite française (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||

| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||

| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||

| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||

| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||

| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||

| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||