animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour bonsoir

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Animaux - Oiseaux - (58)

· Mythologie Greco-romaine- (74)

· La(les)mode(s) - (17)

· Années 50 - (37)

· Arbres et arbustes (22)

· Préhistoire - (25)

· Bonjour + texte (589)

· Au Jardin - (27)

· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)

· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)

- · le symbolisme dans le roman la rose des vents

- · passage obligé minarik

- · les bienfaits et les mefaits des invertebres

- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman

- · valerie maurice est elle mariee

- · les bienfaits des invertebres

- · turfvoyance@yahoo.fr

- · gouran tchad

- · bamwisho muhiya jean

- · royauxnorvegiens

Date de création : 27.11.2008

Dernière mise à jour :

08.02.2013

5848 articles

Bonjour et bonne journée à tous...

Ne perdons pas notre temps à soupirer

après des choses glorieuses mais impossibles.

N'attendons pas, dans une molle apathie,

qu'il nous pousse des ailes d'ange.

Ne dédaignons pas d'être humbles chandelles,

car chacun ne peut être une étoile,

mais éclaircissons l'obscurité,

en brillant là où nous sommes.

L'humble lumignon est nécessaire

aussi bien que le superbe soleil,

et l'acte le plus simple est ennobli

lorsqu'il est dignement accompli.

Nous pouvons ne jamais être appelés

à éclairer de lointains lieux assombris.

Donc remplissons notre mission,

en brillant simplement là où nous sommes.

Max Hendel

Parcs et jardins - parc du Plantier de Costebelle -

À l’origine de la propriété du Plantier de Costebelle se trouve une vaste campagne appartenant à Louis Jacques Odier, membre du Conseil souverain de la république de Genève, dès 1822. Dominique Honoré Peillon et son épouse, née Marguerite Adélaïde Eydoux, propriétaires hyérois, deviennent les nouveaux maîtres des lieux en 1840. À la suite de l’expropriation du sieur Peillon et lors d’une vente aux enchères, le 1er avril 1851, le domaine est adjugé à Ernest Desclozeaux. La monarchie de Juillet a fait de lui un magistrat. Il est ensuite élu député à Embrun dans les Hautes-Alpes. Mais après la révolution française de 1848, il s’éloigne de la vie politique. En 1857, Ernest Desclozeaux détache une parcelle de terrain qu’il vend à la baronne de Prailly. C’est l’acte de naissance de la propriété du Plantier de Costebelle.

Le parc botanique

M. et Mme de Prailly installent diverses variétés de plantes exotiques à partir de 1857 et font de ce parc un jardin d'acclimatation décrit par J. Benjamin Chabaud dans la Revue horticole de 1876 : Phoenix dactylifera a donné son nom à la Villa des Palmiers, il est partout dans le parc, quatre spécimens de Jubaea spectabilis ont été planté et comptent parmi les plus beaux de la Côte d'Azur, Sabal umbraculifera est également présent aux côtés de six lataniers aux palmes digitées.

La baronne de Prailly en 1841 par Théodore Chassériau.

Dans une confusion habilement organisée, les massifs de citronniers alternent avec les Poncires, Cédrats et les touffes de nouvelles variétés panachées de Lin de la Nouvelle-Zélande. Lors de sa venue dans le parc, le 14 juin 1876, Chabaud remarque aussi Dracaena indivisa, un magnifique spécimen de Yucca treculeana, Beschorneria argyrophylla en pleine floraison avec des hampes de 3 mètres de hauteur ou Agave salmiana. Le rude hiver de 1870 a été fatal à Araucaria cunninghamii alors que Araucaria bidwillii a résisté à ce gel.

Première floraison de Yucca filifera au Plantier de Costebelle, 1876.

Le baron de Prailly, acclimateur avisé, fait venir du pollen de Dasylirion depuis le parc de la Tête-d'Or, à Lyon, afin d'obtenir une fécondation artificielle des deux pieds de Dasylirion femelles qui donnent ainsi quelques fruits dans les années 1870. Les Prailly sont en relation avec au moins trois horticulteurs, producteurs et marchands grainiers : la société hyéroise Charles Huber frères et Compagnie, la maison parisienne Vilmorin-Andrieux et le producteur allemand Haage et Schmidt, d'Erfurt.

Dasylirion

Le Plantier de Costebelle n’a jamais constitué un jardin botanique destiné à collectionner des végétaux pour leur intérêt propre, mais un jardin de plantes, ordonné pour l’agrément. Outre les succulentes, cactées, et arbousiers, les mimosas, les chênes, les cèdres et les palmiers forment la majeure partie des espèces à grand développement et sont disposés de façon à pouvoir s’intégrer au mieux dans l’environnement. Le mouvement d’acclimatation des plantes exotiques a commencé à Hyères en 1832 sous l’impulsion de son maire Alphonse Denis et Le Plantier de Costebelle, grâce aux orientations botaniques du baron et de la baronne de Prailly, en est devenu un des témoins en agissant de fait comme un conservatoire pour certains végétaux comme l’arbousier de Chypre, par exemple, qui y pousse de façon endémique.

Arbousier de Chypre

Les Prailly recevoient le botaniste J. Benjamin Chabaud le 14 juin 1876 ainsi que le directeur du Muséum d'histoire naturelle de Nice, Émile Sauvaigo. Les voisins immédiats du Plantier ont leurs habitudes chez les Prailly : le directeur du Parc de la Tête d'Or, Gustave Bonnet, à la Villa Marguerite ou le botaniste Jacques Nicolas Ernest Germain de Saint-Pierre au château de Saint Pierre des Horts. Charles Huber participe aux plantations et l’horticulteur lyonnais Jean Liabaud crée en 1871 une rose baptisée « baronne de Prailly », rosier buissonnant hybride remontant (les hybrides perpétuels remontants sont le grand succès de la seconde moitié du XIXe siècle et sont considérés comme des roses « anciennes »). Ce rosier, rare en culture, a une hauteur de 120 centimètres et produit une belle fleur aux pétales régulièrement imbriqués d’un rose intense, parfumée.

Le jardin Huber en 1882 Yucca filifera en fleur.

Le parc botanique du Plantier de Costebelle, est demeuré inchangé depuis sa création en 1857. Le classement survenu en 1976 a permis d’éviter des modifications ou des agencements qui auraient pu altérer l’atmosphère passée et désuète d’un jardin du XIXe siècle, témoin d’une Côte d’Azur oubliée et lointaine dont la clientèle anglaise raffolait lorsqu’elle y prenait ses quartiers d’hiver. Grâce à la présence de plantations anciennes, on y retrouve l’ambiance de certains parcs de Menton, comme celui notamment de la Villa Maria Serena, villa de villégiature typique du quartier de Garavan sur la Riviera méditerranéenne, construite par Charles Garnier. Par sa note exotique, le jardin du Plantier semble aussi rappeler le parc du Manteau, à Tamaris, conçu par Michel Pacha et ou l’on découvre de façon exceptionnelle pour la région, un Caryota, un Kentia ou deux spectaculaires Araucarias.

Caryotas

Kentias

Araucarias

Quelques particularités de certains végétaux du Plantier de Costebelle

Les vénérables cocotiers du Chili de la propriété sont les plus massifs de tous les palmiers par le diamètre de leur stipe (tige robuste des palmiers).

Cocotier du Chili

Au Chili les gros sujets ont été majoritairement coupés pour en extraire la sève sucrée qui coule alors en abondance et peut se boire en bouillie, donnant du miel de palme, ou fermentée, comme du vin. Un sujet adulte peut donner 450 litres de cette sève, cause de sa raréfaction dans son pays d’origine.

Ce palmier est présent dans le parc après 1860 et inventorié sous le nom de Jubaea spectabilis par Giorgio Roster en 1915.

Le rare sagoutier enroulé, plante très archaïque du sud de l’Inde, a un système de reproduction qui se réalise par l’intermédiaire de fleurs archaïques, très rudimentaires, disposées sur des inflorescences ligneuses en forme de cône.

Fleur de sagoutier

Chaque pied ne comporte en général qu’un seul type de cônes, mâles ou femelles, mais on a observé qu’ils peuvent changer de sexe occasionnellement, changement qui se produit souvent à la suite d’un traumatisme.

Originaire du sud du Brésil, le cocotier plumeux est découvert par un naturaliste d’origine française, Louis Charles Adélaïde Chamisseau de Boncourt qui l’a dédié au chancelier russe Nicolas Romanzoff, commanditaire de l’exploration à laquelle il participa.

Cocotier plumeux

Le palmier miniature de Chusan est inconnu dans la nature. Il a été décrit à partir de plantes cultivées et demeure une énigme pour les spécialistes.

Palmier miniature de Chusan

L’arbousier de Chypre a la particularité d’avoir une écorce s’exfoliant durant la période d’été laissant alors apparaître une couche de couleur vert pistache qui vire ensuite progressivement vers l’orange/brun. Vu le nombre important de sujets jeunes et anciens dans le parc, le Plantier de Costebelle agit comme un véritable conservatoire pour cette collection végétale d’arbousiers. On peut d’ailleurs observer, en dehors des limites du domaine du Plantier, sur le versant est du mont des Oiseaux (pic des Fées), et grâce à la dissémination des graines depuis le parc, quelques arbousiers de Chypre qui poussent au milieu des espèces indigènes (pinèdes de pins d’Alep, pelouses thermophiles à légumineuses).

Arbousier de Chypre

Le plus ancien palmier de Saint Pierre de la propriété est acheté avec un lot de dix pieds par le baron de Prailly en 1860, 1866 et 1867 à la société horticole Charles Huber (chef-jardinier du maire d'Hyères Alphonse Denis) qui se fournit auprès du producteur Vilmorin - Andrieux. Ces yuccas proviennent des hauts plateaux mexicains d'ou le botaniste tchèque, Benedict Roezl les ramènent pour le compte de Philippe André de Vilmorin et de l'horticulteur hyérois Charles Huber. Ce yucca fleurit pour la première fois au Plantier de Costebelle en 1876, soit trois ans avant la mort de la baronne de Prailly. Cette première inflorescence, retombante chez cette variété et alors inconnue, est photographiée et décrite dans la Revue Horticole de 1876 par le botaniste J. Benjamin Chabaud, alors que le botaniste John Gilbert Baker considère à l'époque qu'il s'agit d'une simple variante du Yucca baccata.

Le Yucca filifera décrit par Chabaud en 1876

pour déterminer le taxon d'origine.

Le Plantier de Costebelle, Hyères, France.

Composition "rocailles" dans le parc

Le terme de « rocaille », qui est un dérivé du mot rococo, est utilisé pour la première fois en 1730.

La rocaille est un morceau de minéral, pierre, cailloux, de forme tourmentée que l’on utilise avec des coquillages et dont on se sert pour construire des grottes artificielles, des décorations de jardins. Le cimentier-rocailleur va ainsi créer des grottes, des bancs, de faux arbres, ou habiller un puits. Après la pose d’un premier mortier de liaison utilisé pour le gros-œuvre, des couches pour emboutir, le rocailleur sculpte les éléments dans le ciment frais à l’aide de truelles à profiler, spatules ou scalpels. L’artisan peut déposer des détails insolites (tels lézards, feuilles, et autres) et fait apparaître la vie dans un monde de faux-semblants. Le rocailleur est donc un faussaire sincère dont la technique s’est épanouie au XIXe siècle.

Ensemble « rocaille » dans le parc du Plantier de Costebelle (puits, banc, grotte).

Le parc du Plantier de Costebelle possède un ensemble rocaille comprenant un banc, un faux arbre, une grotte, des rochers en ciment et un puits qui ont été restaurés en 2008 par un des derniers cimentiers-rocailleurs pratiquant encore de nos jours cette science décorative du trompe-l'œil maçonné. Cet ensemble ne doit pas être assimilé à un autre élément décoratif du parc, l’obélisque, proche de la chapelle, qui s’apparente davantage à une folie, une fabrique de jardin classique destinée originellement à marquer la séparation entre le parc d’agrément et les vergers de la ferme.

Bonjour et bonne journée à tous...

Parole d'Arbre

Quelle journée enchanteresse, dit l’arbre en contemplant le ciel. L’air printanier va me faire du bien et éclore mes bourgeons. Mes fleurs ne tarderont pas à attirer les essaims d’abeilles.

Quand les abeilles mettront leur butin dans la ruche, auront-elles des égards pour mon tendre nectar ?

Quand les hommes se régaleront de miel, penseront-ils à moi comme je me soucie d’eux ?

J’entends les oiseaux. Ils volent et me contemplent, ils savent qu’ici est le bonheur. Ils vont tisser leurs nids de brindilles craquantes entre mes branches inclinées pour mieux les accueillir. Ils y cacheront leurs rendez-vous galants et me confieront les oisillons nouveau-nés.

Mais savent-ils, les oisillons, que mes bruissements leur enseigne l’histoire de la vie ?

Et lorsqu’ils iront pépier sur les toits des maisons, leurs enfants entendront-ils mon hymne dans leur jeune gazouillis ?

L’été sec et chaud viendra ensuite et je me ferai protecteur. Sous mon arbre cordial viendront s’ébattre les lapins et aussi les amoureux. Ils prononceront les yeux mi-clos des serments que je leur inspirerai.

Les lapins diront-ils comme ils préfèrent mon ombrage généreux aux fourrés touffus d’épines ?

Savent-ils, les couples enlacés, que leurs mots deviennent plus profonds lorsque mes murmures font écho à leurs sens ?

Puis ils reviendront tous, les hommes et les bêtes, à la saison des récoltes, croquer dans les bienfaits que j’aurai mûris pour eux.

Goûteront-ils tout l’amour que j’ai mis dans le jus et la chair de mes fruits ?

Auront-ils foi en mon inébranlable fidélité qui veillera sur eux encore l’an

prochain ?

Les abeilles, les oiseaux, les lapins, les hommes, négligeront sans doute de me remercier. Comme chaque année ils m’abandonneront, solitaire, aux frimas de l’hiver. J’entrerai alors en léthargie, ressassant, mes tristesses en vagues d’amertume.

Mais dès que s’allongeront les rayons du soleil, dès que je sentirai la tiédeur de la terre monter à mes racines, je reprendrai goût à mon existence d’arbre.

Car voyez-vous je ne peux, en dépit des humeurs, que chérir passionnément ma vie.

Je l’aime pour ses multiples joies et le bonheur sincère de me savoir utile.

Il me faut accepter ses détresses, bien que je rechigne à traverser leur ombre.

Car même s’il m’arrive parfois de l’oublier, c’est moi qui ai choisi de vivre cette vie.

Quelle journée enchanteresse, dit l’arbre en contemplant le ciel. L’air printanier va me faire du bien et éclore mes bourgeons. Mes fleurs ne tarderont pas à attirer les essaims d’abeilles.

Quand les abeilles mettront leur butin dans la ruche, auront-elles des égards pour mon tendre nectar ?

Quand les hommes se régaleront de miel, penseront-ils à moi comme je me soucie d’eux ?

J’entends les oiseaux. Ils volent et me contemplent, ils savent qu’ici est le bonheur. Ils vont tisser leurs nids de brindilles craquantes entre mes branches inclinées pour mieux les accueillir. Ils y cacheront leurs rendez-vous galants et me confieront les oisillons nouveau-nés.

Mais savent-ils, les oisillons, que mes bruissements leur enseigne l’histoire de la vie ?

Et lorsqu’ils iront pépier sur les toits des maisons, leurs enfants entendront-ils mon hymne dans leur jeune gazouillis ?

L’été sec et chaud viendra ensuite et je me ferai protecteur. Sous mon arbre cordial viendront s’ébattre les lapins et aussi les amoureux. Ils prononceront les yeux mi-clos des serments que je leur inspirerai.

Les lapins diront-ils comme ils préfèrent mon ombrage généreux aux fourrés touffus d’épines ?

Savent-ils, les couples enlacés, que leurs mots deviennent plus profonds lorsque mes murmures font écho à leurs sens ?

Puis ils reviendront tous, les hommes et les bêtes, à la saison des récoltes, croquer dans les bienfaits que j’aurai mûris pour eux.

Goûteront-ils tout l’amour que j’ai mis dans le jus et la chair de mes fruits ?

Auront-ils foi en mon inébranlable fidélité qui veillera sur eux encore l’an

prochain ?

Les abeilles, les oiseaux, les lapins, les hommes, négligeront sans doute de me remercier. Comme chaque année ils m’abandonneront, solitaire, aux frimas de l’hiver. J’entrerai alors en léthargie, ressassant, mes tristesses en vagues d’amertume.

Mais dès que s’allongeront les rayons du soleil, dès que je sentirai la tiédeur de la terre monter à mes racines, je reprendrai goût à mon existence d’arbre.

Car voyez-vous je ne peux, en dépit des humeurs, que chérir passionnément ma vie.

Je l’aime pour ses multiples joies et le bonheur sincère de me savoir utile.

Il me faut accepter ses détresses, bien que je rechigne à traverser leur ombre.

Car même s’il m’arrive parfois de l’oublier, c’est moi qui ai choisi de vivre cette vie.

(auteur inconnu)

La(les)mode(s) - Costume au XVIIe siècle - (3)

La mode de 1645 à 1675

La mode de 1645 à 1675 témoigne de la magnificence du règne de Louis XIV.

Costume masculin

Le costume masculin de cette époque se caractérise par son ampleur et par la somptuosité, l'extrême diversité et l'extravagance de ses détails.

À partir de 1650, le costume tourne le dos à la sobriété du règne de Louis XIII. Sous Louis XIV apparaît la rhingrave. Il s'agit d'une culotte dont les jambes sont très larges avec de nombreux plis. Cette pièce est tellement large qu'elle ressemble à une jupe ; la rhingrave est garnie de dentelles et de boucles de ruban très abondantes. Sur les souliers, les roses succèdent à des nœuds en ailes de moulin. La rhingrave atteint son maximum en largeur en France, en Allemagne et en Angleterre alors que l'Espagne paraît ne pas être influencé par cette mode.

Louis XIV recevant les ambassadeurs des treize cantons suisses, 1663. Antoine van der Meulen. Versailles, musée national du château. Sur ce tableau, on peut voir un modèle de rhingrave avec l'abondance caractéristique de cette époque de boucles de ruban (petites oies). Les souliers ont des rubans en ailes de moulin.

Après 1680, ces haut-de-chausses bouffants deviennent de moins en moins larges jusqu'à devenir collants.

Le pourpoint se raccourcit et s'ouvre sur le devant pour laisser entrevoir entre celui-ci et les chausses la chemise portée bouffantes. Les manches sont très courtes. Le costume est surchargé de garniture (notamment de bouclettes de ruban appelées petites oies). Puis le justaucorps fait son apparition et se porte sur la veste.

La veste, anciennement appelé le pourpoint, est un vêtement de dessous. Le devant et les manches de la veste sont en riche tissu et le dos en étoffe commune. Avec le temps, la veste se réduit en longueur et perd ses manches pour devenir le gilet.

Le chapeau est en feutre et empanaché, mode suivi dans la rue avec une plume de faisan en garniture.

Le costume féminin

Le costume féminin affiche une certaine sobriété au service d'une délicate coquetterie. Il est ainsi très différent du costume masculin qui a opté, à de nombreuses reprises, pour une ornementation très riche.

La forme du costume féminin ne change pas fondamentalement pendant le règne de Louis XIV. On notera tout de même une plus grande somptuosité dès 1670 qui à nouveau cédera la place à une mode plus austère et simple (sous l'influence de Madame de Maintenon).

Le corps de la jupe recouvre un corps baleiné rigide qui tombe plus bas que la taille. Le décolleté est en ovale. La dentelle de la chemise dépasse au niveau de ce décolleté. Ce col de lingerie ou de dentelle (voire de mousseline drapée) qui suit la forme ovale du corsage plutôt que d'entourer le cou est la seule innovation du costume féminin sous Louis XIV. Les manches de la chemise sont elles aussi visibles sous les manches de la robe. Un bijou peut être placé sur le devant du corps, bijou qui est appelé boute-en-train ou tâtez-y. Le corsage très serré donne un aspect guindé.

Portrait de Susanna Huygens (1667-1669) par Caspar Netscher. Le corps de la jupe recouvre un corps baleiné rigide qui tombe plus bas que la taille. Le décolleté est en ovale. La dentelle de la chemise dépasse au niveau de ce décolleté.

Dès 1680, le bas de jupe de dessous et le devant du corsage sont recouverts de passements, de broderies et de nœuds de ruban appelés galans. Le manteau, auparavant dit jupe de dessus ou robe, est relevé de chaque côté par des rubans. Le manteau se termine par une traîne dont la longueur à la cour est fonction du rang social. La jupe du dessous est en taffetas alors que le manteau est en étoffes damassées (tissu où sur l'endroit des motifs brillants apparaissent sur un fond mat et inversement sur l'envers du tissu) ou brochées (l'étoffe est tissé avec des fils de soie, d'or ou d'argent de façon à former des motifs en relief). Il y a d'abord une préférence pour les étoffes rayées et moirées et par la suite pour les ramages (décorations qui reproduisent des motifs de feuillages). Le costume de cour dispose de manches courtes d'où sortent les manches de la chemise ; les dentelles qui garnissent les manches sont parfois amovibles. À partir de 1672, on adopte les déshabillés pour l'été et l'hiver. Pour l'hiver, les femmes portent des mantelets et des manchons et les robes sont doublées de panne.

Les coiffures prennent de la hauteur : quand elles dégagent les oreilles, il est question de coiffure à l'effrontée (car elle permet d'entendre les propos coquins) ; cette élévation de la chevelure mènera à la mode de la perruque. La mouche est en vogue. Très souvent, les dames se bouclaient les cheveux au fer.

Les jupes prennent de l'ampleur et à la fin du XVIIe siècle, la tournure est inventée afin de faire bouffer le manteau. Les brandebourgs sur les costumes féminins font leur apparition comme sur les costumes masculins.

La mode de 1675 à 1705

La mode de 1675 à 1705 annonce un esprit nouveau qui se traduit dans le costume par les prémices d'une mode féminine nouvelle.

Le port du justaucorps se diffuse ; il est généralement en drap de bonne qualité, en velours ou en soie. Dans le costume masculin, on note deux changements principaux : les poches, avant réalisées verticalement, deviennent horizontales. Deuxièmement, les basques du justaucorps se raidifient et s'augmentent de plis creux séparés par une fente boutonnée.

La forme du costume féminin se métamorphose très peu. Le seul changement à remarquer concerne l'accroissement du nombre d'ornement. On peut voir sur le devant des jupes des falbalas (volants), des prétintailles (motifs découpés dans différentes étoffes et qui sont appliqués). La robe est considérablement relevée sur les hanches dévoilant ainsi le devant de jupe. Celui-ci est maintenu par des jupons raidis.

Bal à la Française, almanach, 1682. Paris. Bibliothèque nationale de France, cabinet des Estampes

D'autres évolutions pointent légèrement à la fin du XVIIe siècle, principalement à travers les robes dites innocentes, battantes, déshabillées ou négligées. Ces types de robe, introduites par Madame de Montespan par souci de cacher ses grossesses, sont les prémisses des modes assouplies du XVIIIe siècle. La mode féminine ne se métamorphose de façon importante qu'à partir de 1705.

Madame de Montespan

On peut souligner aussi le décolleté carré avec un volant de dentelle ou de lingerie, toujours, appartenant à la chemise et des manches plates avec un revers d'où déborde l'engageante de dentelle ou de linon.

Les modes nouvelles du début du XVIIIe siècle sont reçues avec beaucoup de succès. Cela montre une société en marge de Versailles, composée d'individus plus jeunes et issus des nouveaux milieu financier et du commerce. Ces jeunes gens sont affranchis des modes de Versailles et des obligations de la cour. Ils préfèrent chercher leur bien-être que d'obéir à l'autorité du souverain.

Au début du XVIIIe siècle, les arts et par extension le costume cherche à décrire les aspects de la vie et de l'individu par la lumière et les couleurs. Le costume va retranscrire la nouvelle sensibilité de l'époque ainsi que l'émergence de nouveaux besoins : plus de légèreté et plus de fantaisie.

Bonjour à tous...

Le Sapin et le Pommier...

Un jour d'automne, un pommier, mécontent de son sort, confia sa déception au pomiculteur. La nature avait été injuste envers lui en lui donnant une apparence toute difforme, alors que le magnifique sapin qui s'élançait à ses côtés faisait l'envie de tous les hommes qui, d'années en années, ne cessaient de le décorer de magnifiques étoiles illuminées.

Le pomiculteur repris alors: "Tu es difformes, c'est vrai. Mais souviens-toi que tu es un arbre greffé dès ton jeune âge et que tu rappelles à l'homme qu'il est lui aussi un peuple déformé par ses fautes et ses faiblesses, mais capable aussi de donner de bons fruits. Tu es émondé, c'est vrai aussi, mais c'est pour que tes fruits n'en soient que plus magnifiques.

Et, parlant de ses fruits, le vieux pomiculteur tira une belle pomme du pommier, sortit son couteau et, d'un trait horizontal, la coupa en deux parties égales. Il montra les deux moitiés au pommier et pointant avc son couteau l'étoile formée au milieu par les pépins, il lui dit: "Tu vois, mon vieux, le sapin a les étoiles qu'on lui ajoute, mais toi c'est au milieu de toi que tu as tes étoiles. C'est dans ton coeur même qu'est ta beauté!"

Auteur inconnu

Amitiés... Cadeau de Toinette...

Bonjour et bonne journée à tous...

Le chemin qui nous mène...

Le week-end dernier fut particulièrement beau.

Tôt le matin, je décidais d'aller à pied rendre une visite à des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps.

Je n'ai pas encore fait installer le téléphone dans ma maison de campagne et je ne pouvais pas m'assurer que mes amis étaient chez eux avant de les rejoindre.

Tant pis, j'ai chaussé mes tennis et me suis mis en route.

Sur le chemin, je n'ai rencontré personne. J'ai pu marcher tranquillement m'enivrant des senteurs de la nature en fleur et appréciant le calme de la campagne baignée de soleil. Je me demandais tout de même si mes amis seraient chez eux.

Le chemin était long et j'ai eu le temps d'aborder tranquillement les idées de mon prochain livre : j'ai pensé au titre, j'ai décrit plus précisément le plan, j'ai peaufiné les idées.

J'ai également eu l'occasion de faire le vide, de ne pas penser, de vivre ce qui s'offrait à moi: des choses simples comme la chaleur sur ma peau, le plaisir de ressentir l'appétit qui faisait gargouiller mon ventre, la soif, la douleur que je parvenais à surpasser pour avancer…

Arrivé à l'entrée du village, je me suis dirigé vers la maison de mes amis. J'ai sonné 3 fois. Personne n'a répondu. J'aurais dû me douter qu'avec un soleil pareil ils étaient eux aussi partis en ballade. Et pourtant… je n'ai pas été déçu un seul instant !

J'ai marché jusqu'au port, je me suis assis sur un banc en pierre et j'ai souri en repensant aux kilomètres que j'avais parcourus… pour rien !

Vous aussi, vous avez certainement eu l'impression un jour ou l'autre, d'avoir fait des efforts, d'avoir donné sans retour, d'avoir marché vers un but que vous n'étiez pas certain d'atteindre.

Mais le but est-il plus important que le chemin parcouru ? Trop souvent, concentrés sur le but, nous oublions de jouir de l'instant et d'apprécier le voyage.

(auteur inconnu)

Bonjour à tous...

Le Sac de Sable

Juan arrive du Mexique à la frontière séparant le Mexique des États-Unis en bicyclette.

Il a un gros sac sur ses épaules.

Le douanier l'arrête et lui demande :

- Qu'est-ce que tu as dans ton sac ?

Il répond :

- Du sable.

Le douanier, incrédule, lui dit :

- On va voir ça… Descends du vélo.

Le douanier ouvre le sac et répand le sable qu'il contient sur le sol.

Il fouille dedans sans rien y trouver.

- C'est bon, lui dit-il.

Juan ramasse le sable du mieux qu'il peut et repart sur sa bicyclette.

Une semaine plus tard, la même chose se produit.

Le douanier demande à Juan :

- Qu'est-ce que tu as dans ton sac cette fois ?

Juan répond :

- Du sable.

Le douanier, qui n'est toujours pas convaincu, décide de détenir Juan pour la nuit et d'envoyer un échantillon du sable pour analyse. Le lendemain, les résultats révèlent qu'il s'agit bien de sable. Il laisse donc Juan repartir sur son vélo.

Le petit manège se poursuit tous les deux ou trois jours pendant les quelques années qui suivent.

A chaque fois, le douanier fouille le sac de sable. Il envoie régulièrement des échantillons pour analyses de toutes sortes mais toujours sans rien trouver d'autre que du sable.

Finalement, quelques années plus tard, Juan arrête de traverser la frontière en bicyclette avec son sac de sable.

Un beau jour, alors qu'il est en retraite, le douanier prend ses vacances au Mexique et rencontre Juan dans un petit bar sur la plage.

- Hé ! je te reconnais, toi! Tu n'es pas le gars qui traversait la frontière en bicyclette avec un sac de sable ?

Juan reconnaît le douanier et lui répond :

- Oui, c'est moi.

- Qu'est-ce que tu deviens ? lui demande le douanier.

- Je me suis acheté ce petit bar et je vis tranquillement, répond Juan.

Le douanier se décide finalement à lui demander :

- Écoute, je suis à la retraite et je n'ai plus aucun pouvoir. Je voudrais bien savoir une chose. Je n'ai jamais arrêté de penser à ça depuis que je t'ai vu la première fois. Juste entre toi et moi, tu faisais de la contrebande ?…

Juan esquisse un petit sourire et répond :

- Oui, et c'est comme ça que je me suis acheté ce bar.

Le douanier s'approche un peu et demande à voix plus basse :

- Et qu'est-ce que tu passais frauduleusement aux douanes ?

- Des bicyclettes…

La morale de l'histoire

- Avoir un regard d'enfant, un regard neuf. Si le douanier avait regardé Juan sans présupposé, sans que le mental intervienne, il aurait sans doute compris le manège. Trop souvent, nous avons des préjugés sur un type de personne ou sur quelqu'un…

- Avoir la maîtrise de son attention, choisir de la poser où l'on veut et ne pas laisser les autres choisir où elle se porte. Certain homme politique est très doué pour cela avec la complicité des médias. Il n'est pas le seul. On manipule en attirant l'attention sur une chose secondaire pour faire passer les choses plus importantes. C'est la théorie de Milton Freidman qui dit qu'il faut profiter d'une bonne crise pour faire passer les réformes les plus douloureuses, quand les gens ont l'attention captée par des problèmes pressants.

- Le sable ici est aussi le sable du temps, celui qui coule dans le sablier, ce temps que passe Juan à transporter son sable, à transporter le rien qui deviendra quelque chose grâce au temps. Il faut donner du temps pour récolter.

(auteur inconnu)

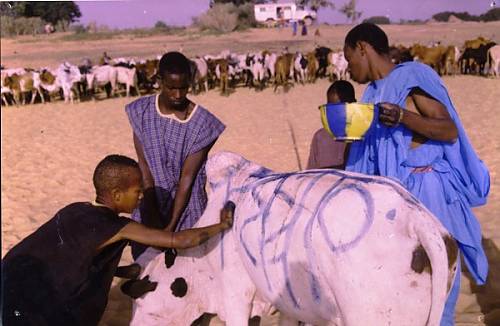

Patrimoine culturel immatériel de l'humanité - Yaaral -

L’espace culturel du yaaral et du degal

Inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Pays : Mali

(UNESCO)

L’espace culturel du yaaral et du degal correspond au vaste espace pastoral des Peuls du delta intérieur du Niger. Les festivités du yaaral et du degal marquent la traversée du fleuve au moment de la transhumance.

Deux fois par an, les troupeaux de bétail passent des terres arides du Sahel aux plaines inondables du bassin intérieur du Niger. Les festivités se déroulent toujours un samedi, jour faste selon la croyance populaire peule, leur date exacte étant déterminée en fonction de l’état des pâturages et du niveau du fleuve.

Ces festivités donnent lieu à de nombreuses expressions culturelles. Des concours du troupeau le mieux décoré sont organisés. Les bergers déclament des poèmes pastoraux relatant leurs aventures pendant leurs longs mois de pérégrination. Les jeunes femmes se parent de leurs plus beaux habits et bijoux pour acclamer les bergers par leurs chants.

Ces deux manifestations, qui remontent à l’établissement des Peuls dans la région aux environs du quatorzième siècle, constituent le pivot du mode de vie de ces populations. La gestion des pâturages, le tracé des pistes de transhumance et le regroupement des troupeaux en des points spécifiques ont permis d’améliorer l’organisation de ces fêtes pastorales. Ces mesures ont attiré des foules toujours plus nombreuses et fait de ces rassemblements des événements majeurs. En réunissant des représentants de tous les groupes ethniques et de toutes les corporations professionnelles du Delta – éleveurs peuls, riziculteurs Marka ou Nono, cultivateurs de mil Bambara et pêcheurs Bozo – le yaaral et le degal renouvellent les pactes intercommunautaires et renforcent la cohésion sociale. L’adhésion massive des communautés de la région à ces festivités leur assure une pérennité certaine même si elles sont fragilisées par l’exode rural des jeunes et les sécheresses récurrentes qui affectent pâturages et troupeaux.

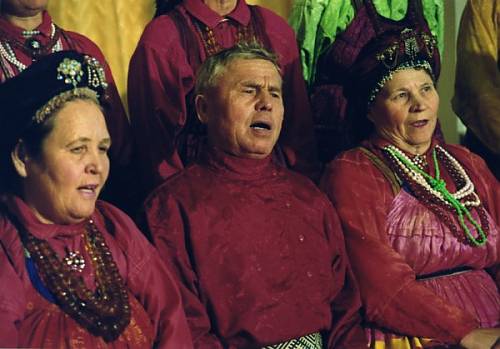

Patrimoine culturel immatériel de l'humanité -Les Semeiskie

L’espace culturel et la culture orale des Semeiskie

Inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Pays : Fédération de Russie

(UNESCO)

Les Semeiskie, appelés « Vieux croyants », forment une communauté confessionnelle dont les origines remontent au schisme de l’Église orthodoxe russe, au dix-septième siècle. Leur histoire est marquée par la répression et l’exil. Sous le règne de Catherine II, les croyants de l’« ancien système » de diverses régions de Russie durent s’exiler en Sibérie, plus précisément en Transbaïkalie où ils vivent encore aujourd’hui. Dans cette contrée reculée, ils ont préservé des éléments de leur culture d’origine qui leur ont conféré une identité de groupe propre.

L’espace culturel des Semeiskie, à l’est du lac Baïkal, est un vestige d’expressions culturelles de la Russie d’avant le dix-septième siècle. La communauté d’environ 200 000 personnes parle un dialecte de Russie méridionale emprunt de biélorusse, d’ukrainien et de bouriate. Les Semeiskie pratiquent encore les anciens rituels orthodoxes et perpétuent des activités quotidiennes fondées sur le culte de la famille (le mot Semeiskie signifie « ceux qui vivent en famille ») et des principes moraux stricts. Ils se distinguent également par leur costume traditionnel, leur artisanat, leurs maisons, leur peinture, leur art décoratif, leur nourriture et leur musique. Leurs chœurs polyphoniques de chants traditionnels qui se forment à l’occasion des fêtes familiales et populaires sont également remarquables. Ces chants, dits « traînants », puisent leurs racines dans la musique liturgique russe du Moyen Âge.

Marginalisées jusqu’à la fin de la période soviétique, les communautés ont dû s’adapter aux bouleversements socio-économiques qui ont suivi, notamment la pression des nouvelles technologies tendant à uniformiser plusieurs éléments de cette culture. Le nombre de « Vieux croyants », considérés comme les gardiens des traditions, ne cesse de décliner. Cependant diverses initiatives témoignent d’une réelle volonté de protéger ce patrimoine, comme la création du Centre culturel des Semeiskie dans le village de Tarbagatay.